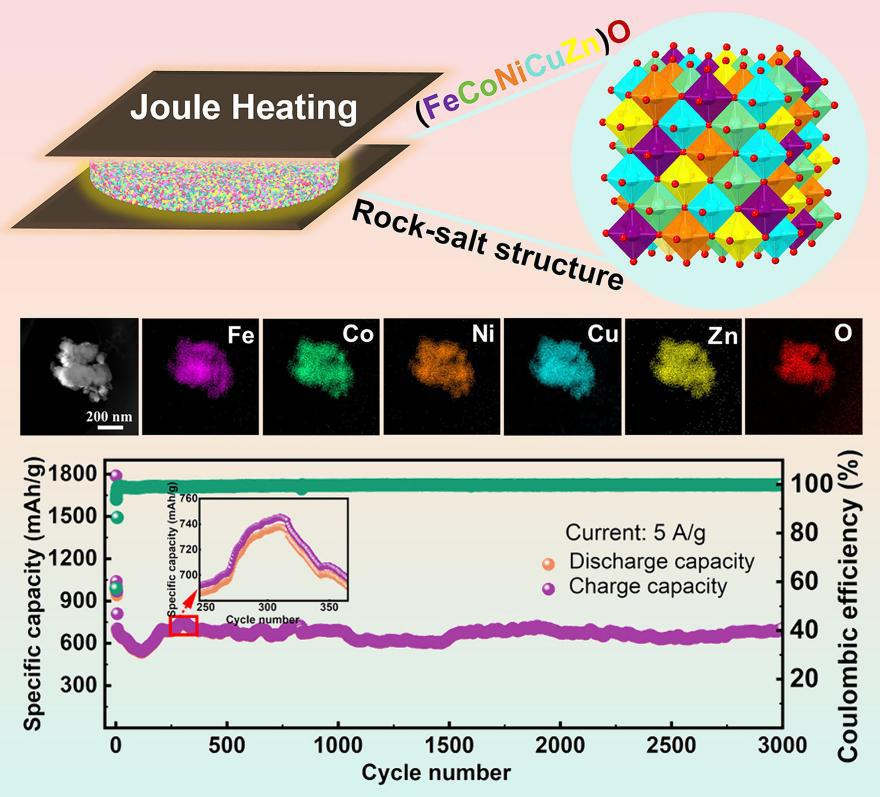

锂电负极材料新进展:3 秒焦耳加热制高熵氧化物,循环性能超同类材料

点击:0 时间:2025-07-22 09:06:15

【研究背景】

1.现有anode材料存局限:当前商用插层型anode材料(如石墨)能量密度较低,难以满足高储能需求;硅基材料虽能量密度高,但体积膨胀严重,仍需改进。

2.过渡金属氧化物(TMOs)的潜力与挑战:TMOs作为转换型anode材料,理论容量高于石墨,体积膨胀小于硅基材料,但循环中仍会因体积变化导致电极开裂、容量衰减。

3.高熵氧化物(HEOs)的研究现状:HEOs因多金属协同效应和结构灵活性成为研究热点,但存在合成耗时、制备复杂、锂存储机制不明等问题,限制其应用。

【研究方法】

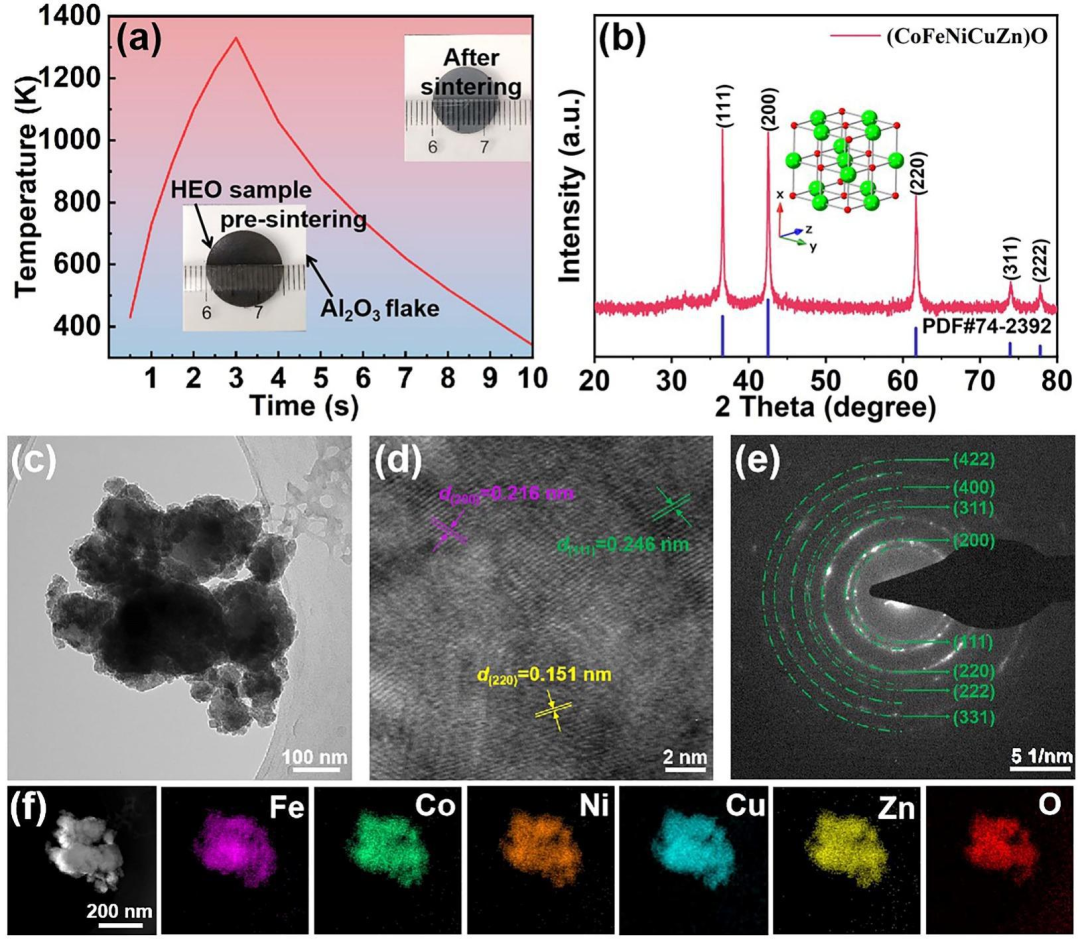

1.材料合成工艺:采用焦耳加热技术超快速合成岩盐结构高熵氧化物Fe₀.₂Co₀.₂Ni₀.₂Cu₀.₂Zn₀.₂O。具体步骤:将等摩尔比例的Fe₂O₃(99%)、CoO(99.9%)、NiO(99.9%)、CuO(99.5%)和ZnO(99.8%)加入氧化锆球磨罐,与不锈钢球以400转/分钟的转速球磨4小时;将混合粉末分取0.35克,在8MPa压力下压制成直径1.5cm的圆片;以石墨片为支撑和导体,将前驱体圆片夹在氧化铝片间,置于石墨片堆中心,在氩气氛围加热室中,3秒内快速加热至1350K,随后迅速冷却至室温,整个过程在10秒内完成;最后将烧结后的HEO在石英坩埚中粉碎,用于电极制备。

2.材料表征手段:采用多种技术对材料进行全面表征。X射线衍射(XRD,Bruker D8 Advance,Cu Kα光源,40kV,40mA,2θ范围20°-80°)分析晶体结构;电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES,PE Optima 8000)定量分析元素组成;透射电子显微镜(TEM,JEM-2100F,200kV)和扫描电子显微镜(SEM,Nova 200 Nano SEM,15kV)观察微观结构;能量色散X射线光谱(EDS)和选区电子衍射(SAED)分析成分与晶体结构;X射线光电子能谱(XPS,PHI5000 VP III,K-alpha,以C 1s峰284.8eV校准)分析价态变化。

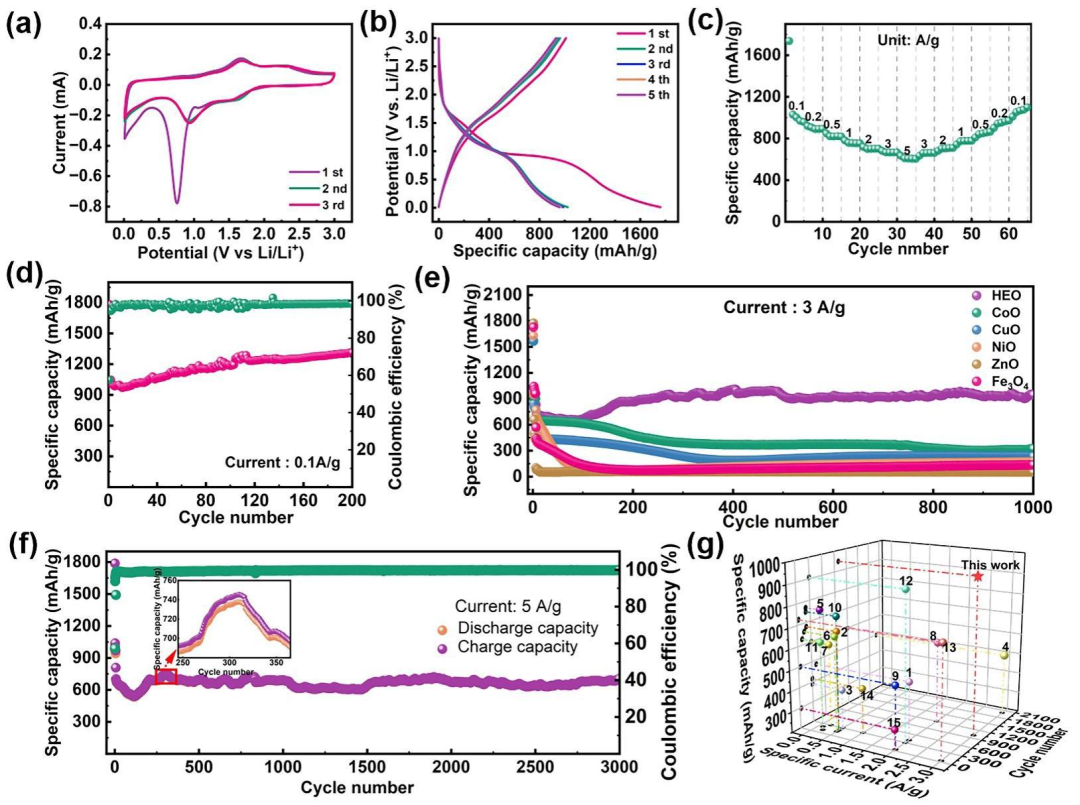

3.电化学性能测试:以CR2032扣式半电池评估HEO anode的电化学性能。电极浆料制备:HEO粉末、科琴黑导电碳、海藻酸钠粘结剂按7:2:1质量比在去离子水中混合,2000转/分钟球磨10分钟;将浆料涂覆在铜箔集流体上,80℃真空干燥12小时,冲成12mm直径圆片,活性物质负载量约1mg/cm²。电解质为1 M LiPF₆溶于EC:DMC:DEC=1:1:1(v/v),使用Whatman GF/D玻璃纤维隔膜,在氩气手套箱中组装电池。采用 CHI 760E电化学工作站进行循环伏安(CV)测试,电压范围0.01-3.00 V(vs. Li⁺/Li);Neware CT-4008电池测试仪进行恒流充放电和倍率性能测试,电压范围相同。循环后电池在手套箱中拆解,电极用DMC冲洗,惰性气氛干燥24小时后进行后续分析。

【研究结果】

1.材料结构确认为单相岩盐结构:XRD 显示材料在 36.6°、42.5°、61.7°等位置有特征峰,对应岩盐结构的(111)、(200)、(220)晶面,晶格熵1.61R,符合高熵材料标准;TEM和EDS证实元素均匀分布,无偏析。

2.电化学性能优异:在0.1A/g下,200次循环可逆容量达1310mAh/g;5A/g下,3000次循环容量保持705mAh/g,容量retention 87.16%,库仑效率接近99.8%,优于多数已报道HEO材料。

3.锂存储机制明确:ZnO电化学惰性,作为结构支柱维持岩盐框架;Fe、Co、Ni为容量主要贡献者,可可逆氧化还原;Cu还原为Cu⁰形成导电网络,提升电子传导性。

【展望】

1.优化元素组成与结构设计:通过梯度掺杂增加Fe₃O₄、NiO等活性元素比例,同时保留ZnO稳定结构,进一步提升电化学性能。

2.提高初始库仑效率:未来可通过表面涂层增强离子/电子传导、设计核壳结构减少活性物质与电解质接触、优化电解液添加剂抑制分解等策略改善。

3.拓展应用场景:该研究为高熵材料在下一代长寿命二次电池中的应用提供指导,有望推动其在电动汽车、储能系统等领域的实用化。

相关新闻

- 过氧化氢电合成突破:配位调控+8秒焦耳加热,碘氮催化剂选择性近96%且高产 [2025-07-22]

- 锂电负极材料新进展:3 秒焦耳加热制高熵氧化物,循环性能超同类材料 [2025-07-22]

- 双相高熵合金工艺新进展:30 秒闪速焦耳退火优化TRIP型高熵合金的力学性能 [2025-07-22]

- 海水淡化技术新突破:双喷嘴3D打印,-25℃冷冻,12h高盐无结晶 [2025-07-22]

- 电池再利用新成果:焦耳热合成高熵催化剂,锂-氧电池循环寿命破240次 [2025-06-28]

- 碳基材料新突破:焦耳热(1000–2000°C)梯度调控实现吸收-导热协同优化 [2025-06-28]