Rapid Joule-Heating Synthesis for Manufacturing High-Entropy Oxides as Efficient Electrocatalysts

快速焦耳加热合成制造高熵氧化物作为高效电催化剂

第一作者: Han Wu (天津大学)

通讯作者: Xiaopeng Han (天津大学), Yida Deng (天津大学)

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c01147

PDF原文

期刊名称: ACS Nano Letters

发表年份: 2022年

研究方法

本研究采用基于镍箔的焦耳加热方法进行快速合成。具体步骤:

- 使用共沉淀法制备包含多种金属元素的氢氧化物前驱体粉末。

- 将前驱体粉末放置在折叠的镍箔中。

- 在氩气气氛中,施加一定电流(如30A)进行焦耳加热,持续几十秒(如30秒),使前驱体热分解并形成高熵氧化物。

- 加热和冷却速率高达数百°C/s,温度可达约1000°C。

- 通过调控前驱体和加热参数,合成了多种HEO,包括岩盐结构、尖晶石结构和钙钛矿结构。

- 使用XRD、TEM、SEM、XPS、EXAFS等技术对样品进行表征,并通过DFT模拟分析电子结构和催化性能。

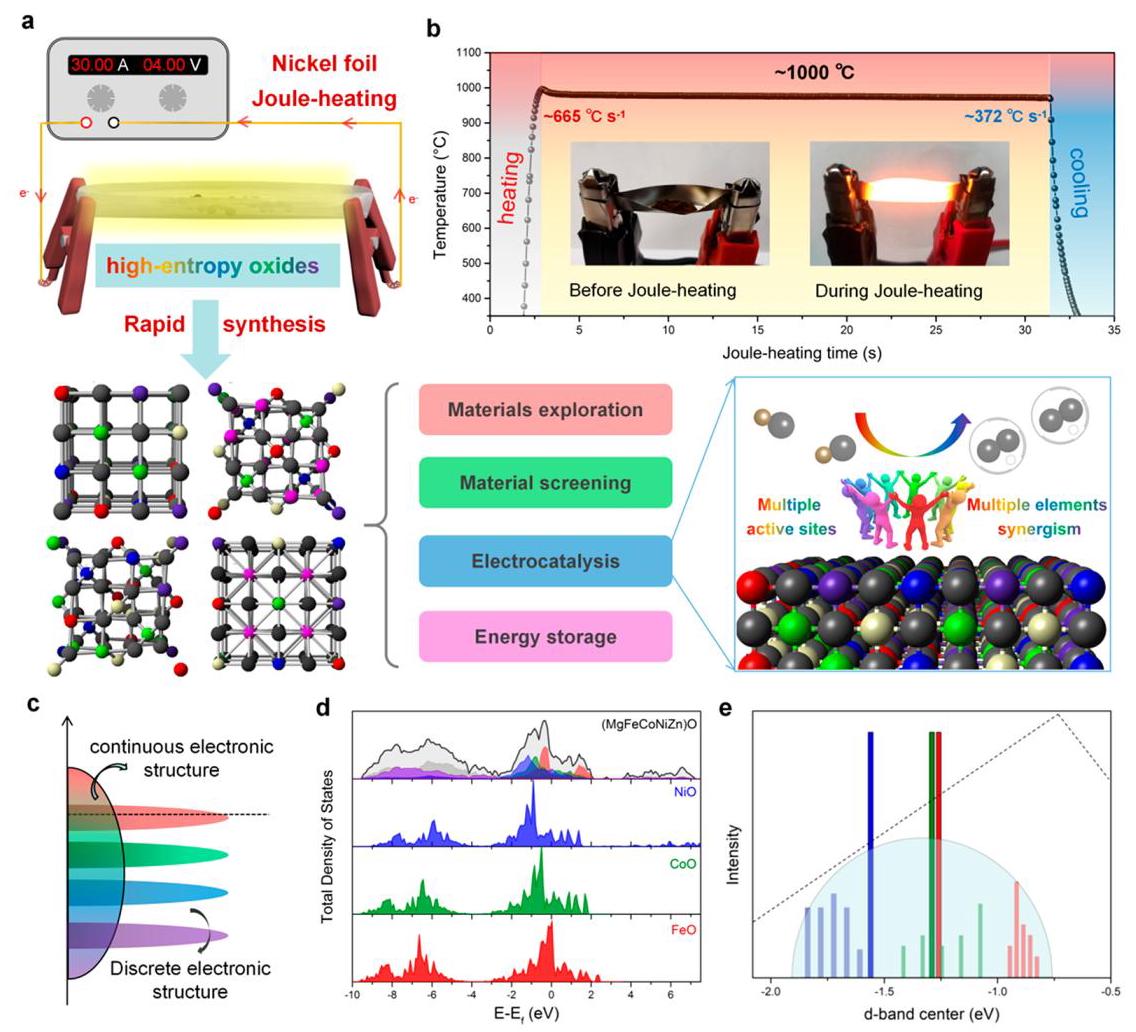

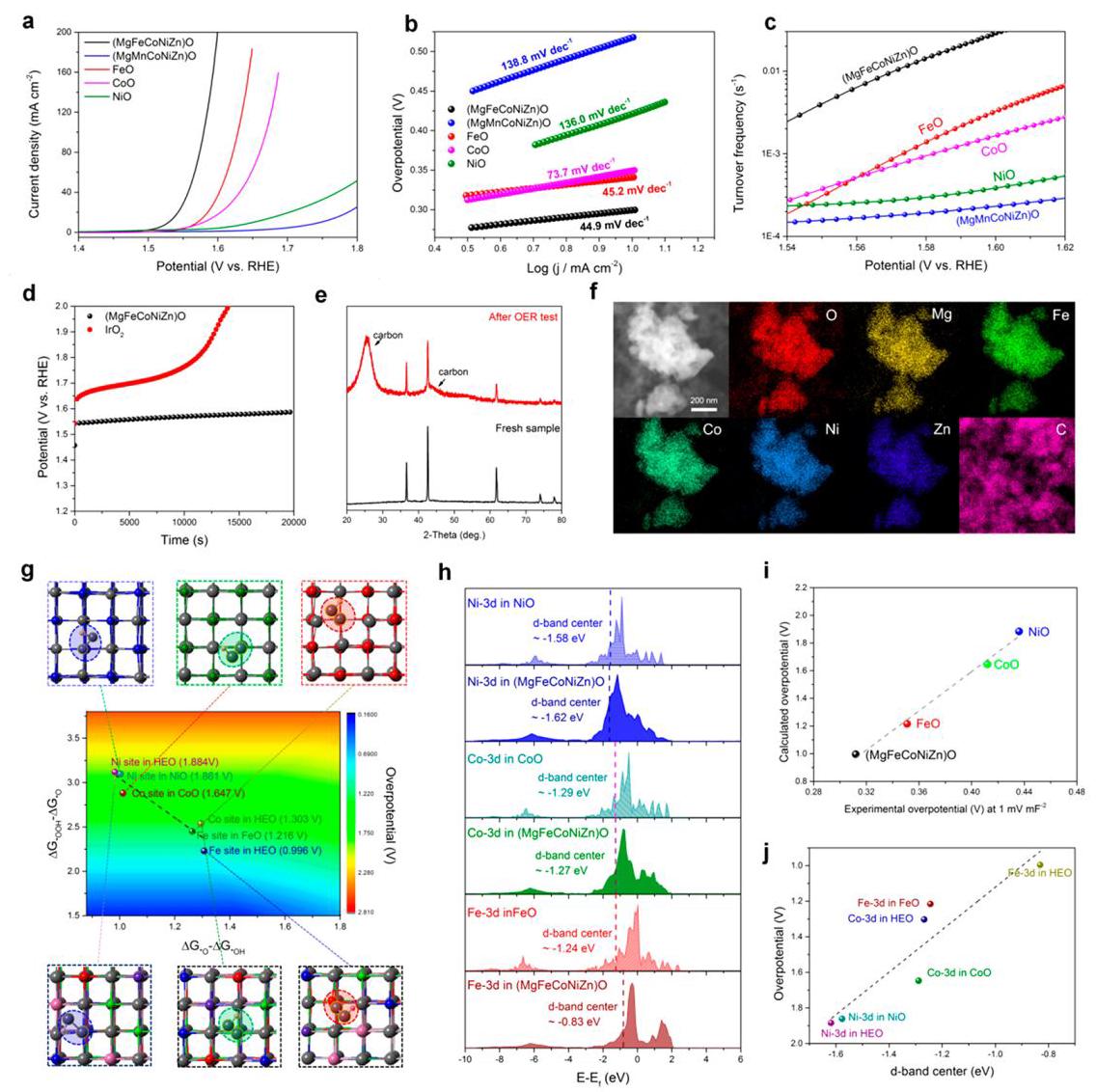

Figure 1: 合成示意图、温度曲线和电子结构分析

图1: (a) 通过镍箔焦耳加热制备不同结构高熵氧化物的示意图,用于各种研究和催化应用。灰色球代表氧,其他颜色球代表不同金属元素。(b) 焦耳加热过程中镍箔的温度曲线(插图:焦耳加热图片)。高熵氧化物上多活性位点和协同催化示意图。(c) 不同单元材料和高熵材料的密度 of states (DOS) 示意图。(d) 合成的(MgFeCoNiZn)O、FeO、CoO和NiO的总和部分密度 of states。(e) (MgFeCoNiZn)O中不同金属位点(Fe、Co、Ni)的d-band中心统计,以及单元氧化物(FeO、CoO、NiO)的d-band中心。

分析结果: 该图展示了焦耳加热方法的快速性和高效性,温度曲线显示加热和冷却速率极快。DOS分析表明(MgFeCoNiZn)O具有更连续的电子结构,尤其是在费米能级附近,这有利于电荷转移和催化活性。d-band中心的分散表明多元素协同作用,可能增强OER性能。

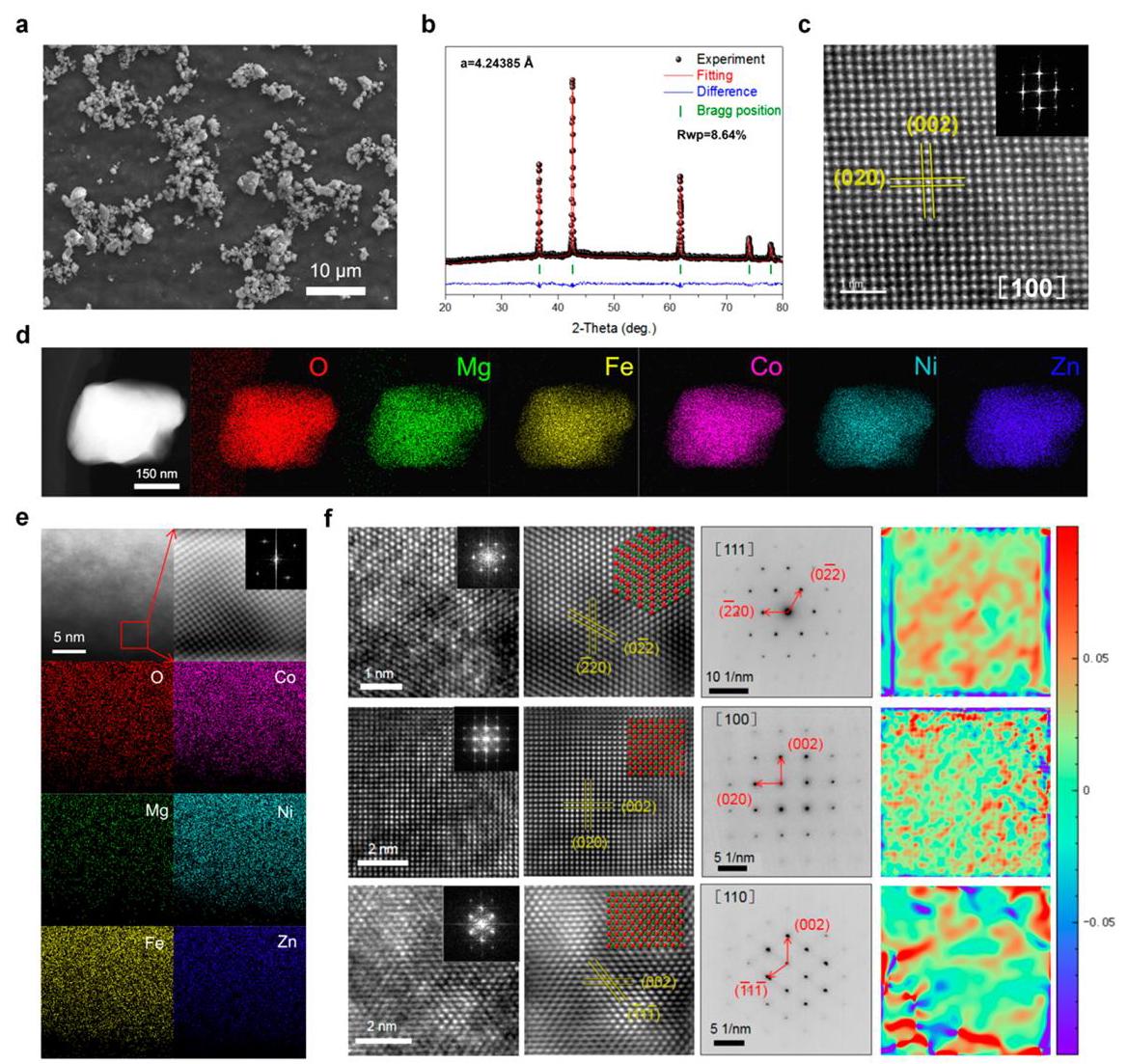

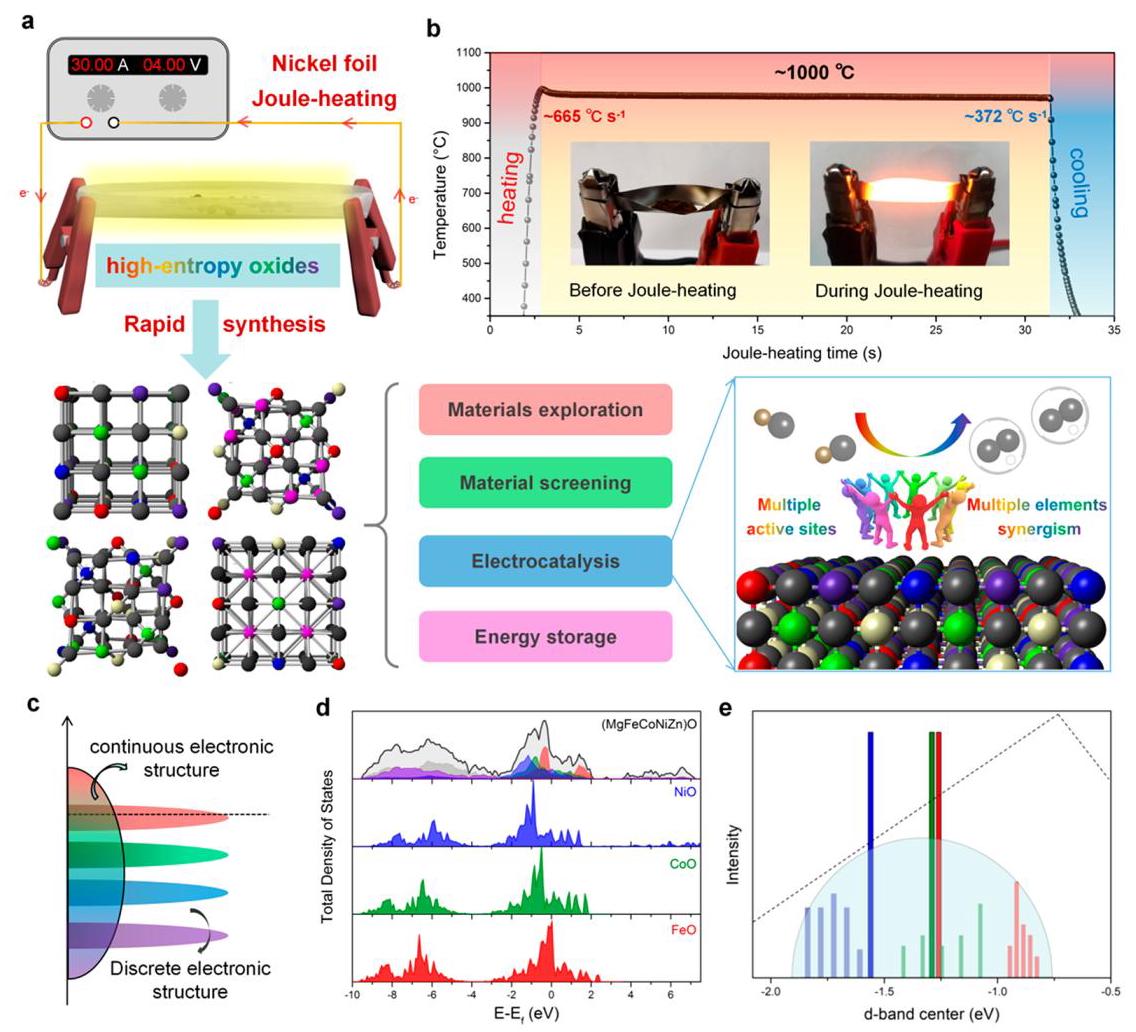

Figure 2: (MgFeCoNiZn)O的形貌和结构表征

图2: (a) 合成的(MgFeCoNiZn)O的SEM图像。(b) (MgFeCoNiZn)O的XRD图谱和精修结果。(c) (MgFeCoNiZn)O的HADDF图像(插图:FFT图像)。(d) (MgFeCoNiZn)O的元素映射。(e) (MgFeCoNiZn)O的近原子级元素映射。(f) 沿[100]、[111]和[110]轴的HRTEM图像及相应的IFFT图像、SAED图案、(MgFeCoNiZn)O的原子应变分布。

分析结果: SEM显示样品为不规则形状颗粒,平均尺寸700 nm。XRD精修证实了岩盐结构无杂质。元素映射显示所有元素(O、Mg、Fe、Co、Ni、Zn)在颗粒尺度和原子尺度均匀分布,证明了单相高熵氧化物的成功合成。HRTEM和SAED进一步验证了晶体结构,原子应变分布表明Fe²⁺的引入导致不均匀应变。

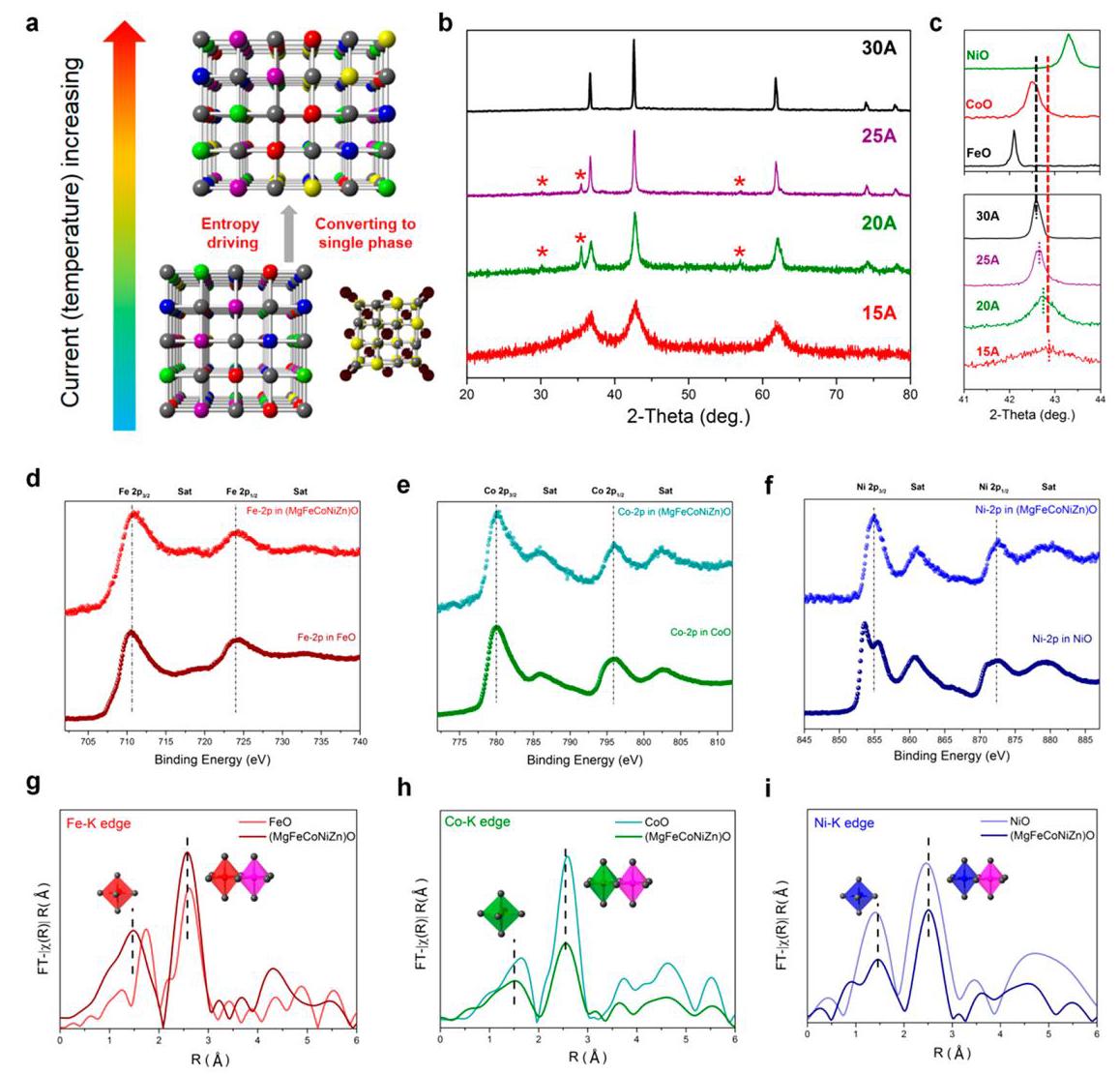

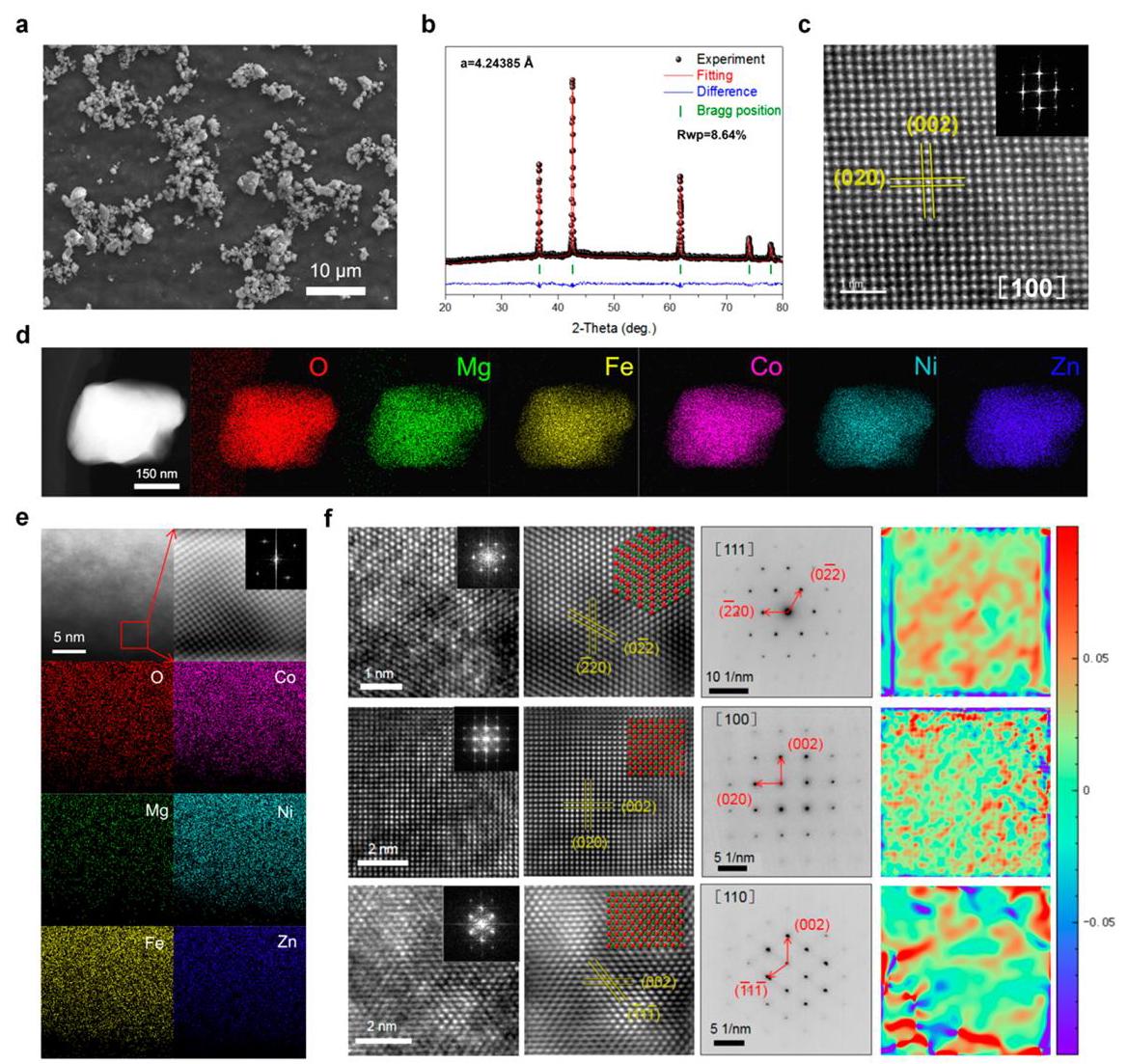

Figure 3: (MgFeCoNiZn)O的形成机制和结构分析

图3: (a) 熵增驱动下单相岩盐氧化物形成示意图。(b) 不同电流下(MgFeCoNiZn)(OH)₂前驱体的XRD图谱。(c) 不同焦耳加热电流下(MgFeCoNiZn)(OH)₂前驱体的部分XRD图谱与单元岩盐氧化物(FeO、CoO、NiO)比较。(d-f) Fe-3d (d)、Co-3d (e)和Ni-3d (f)的XPS数据。(g-i) Fe-K边(g)、Co-K边(h)和Ni-K边(i)的傅里叶变换k²加权EXAFS数据。(红、绿、蓝配位多面体代表Fe-O、Co-O和Ni-O配位结构。紫色配位多面体代表(MgFeCoNiZn)O中随机金属元素的M-M*配位结构。)

分析结果: 形成机制研究表明,随着温度升高,前驱体经历热分解, initially形成岩盐和尖晶石结构,最终在高温下由熵驱动转化为单相岩盐结构。XRD peaks显示在30A合成时, peaks略高于CoO,表明Fe²⁺完全溶解。XPS和EXAFS数据证实了金属元素的氧化态和配位结构,与单元岩盐氧化物一致,但键长略有差异, due to 平均离子半径。

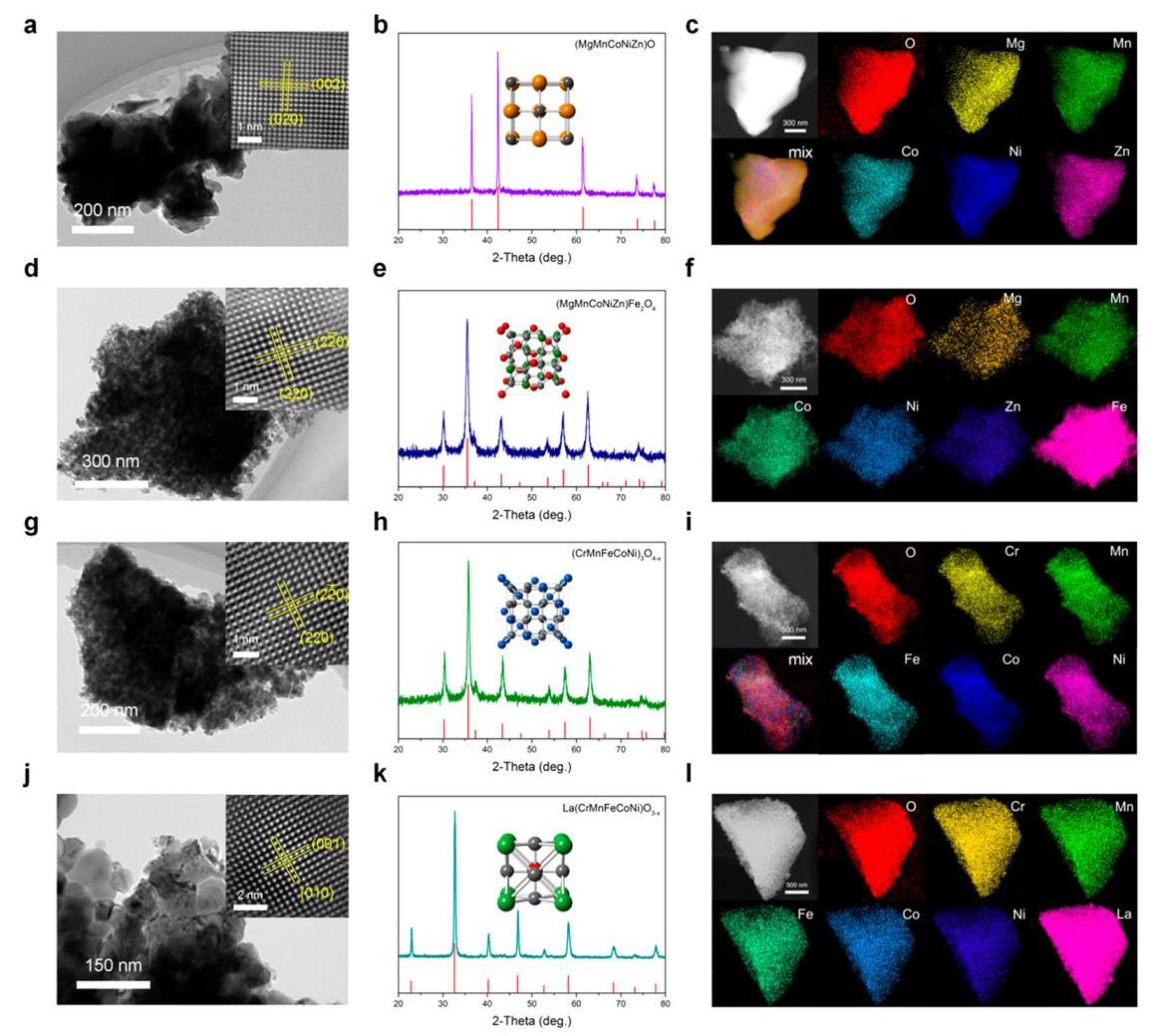

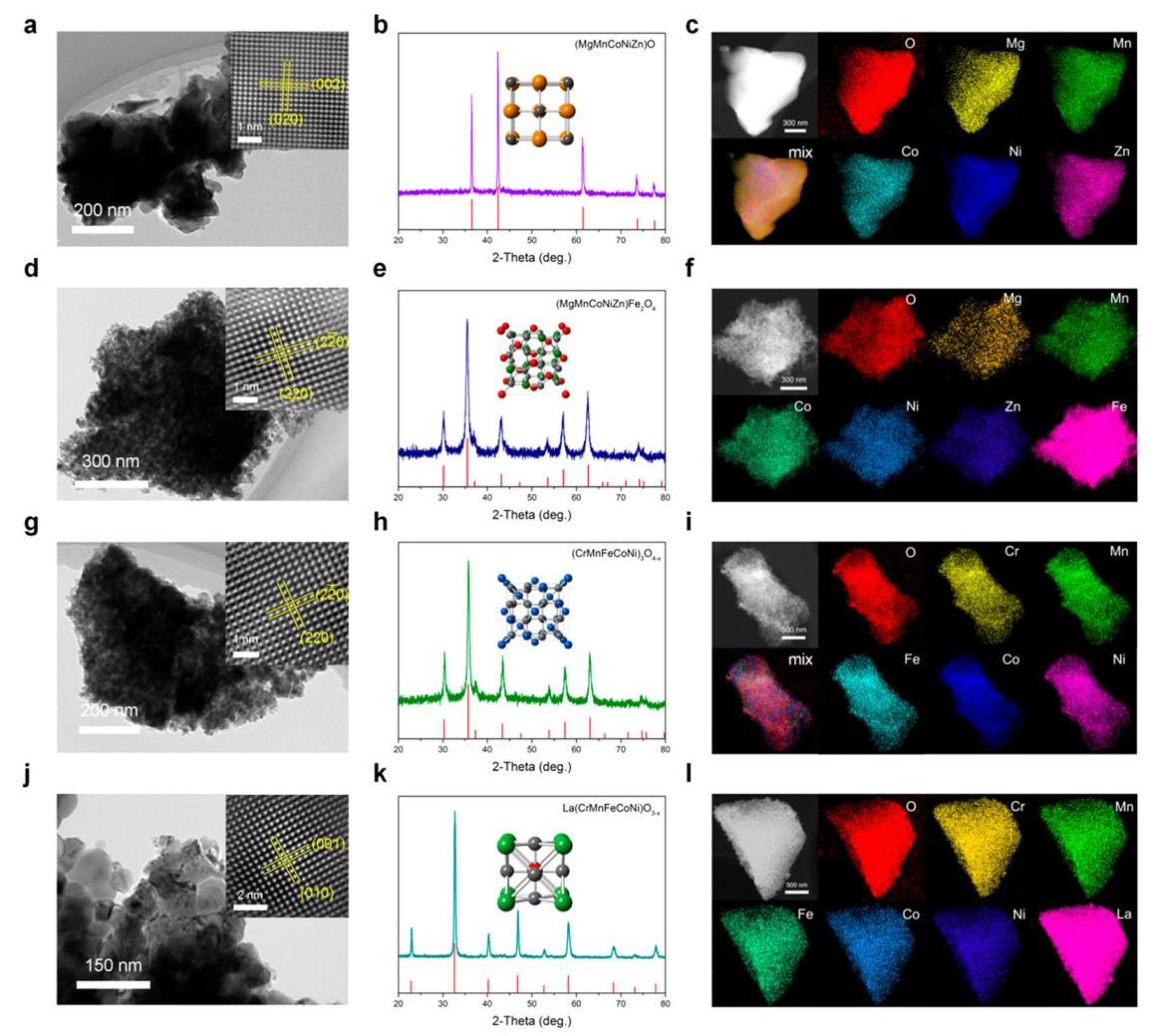

Figure 4: 其他高熵氧化物的合成和表征

图4: (a-c) (MgMnCoNiZn)O的TEM图像(插图:IFFT图像)(a)、XRD图谱(索引至CoO PDF#71-1178)(b)和元素映射(c)。(d-f) (MgMnCoNiZn)Fe₂O₄的TEM图像(插图:IFFT图像)(d)、XRD图谱(索引至MgFe₂O₄ PDF#88-1935)(e)和元素映射(f)。(g-i) (CrMnFeCoNi)₃O₄₋ₓ的TEM图像(插图:IFFT图像)(g)、XRD图谱(索引至Fe₃O₄ PDF#75-0449)(h)和元素映射(i)。(j-l) La(CrMnFeCoNi)O₃₋ₓ的TEM图像(插图:IFFT图像)(j)、XRD图谱(索引至LaCrO₃ PDF#75-0441)(k)和元素映射(l)。

分析结果: 该图证明了焦耳加热方法的普适性,成功合成了多种HEO,包括岩盐结构(MgMnCoNiZn)O、尖晶石结构(MgMnCoNiZn)Fe₂O₄和(CrMnFeCoNi)₃O₄₋ₓ、以及钙钛矿结构La(CrMnFeCoNi)O₃₋ₓ。XRD、TEM和元素映射证实了这些结构的单相性和元素均匀分布,表明该方法适用于多种组分和结构的高通量合成。

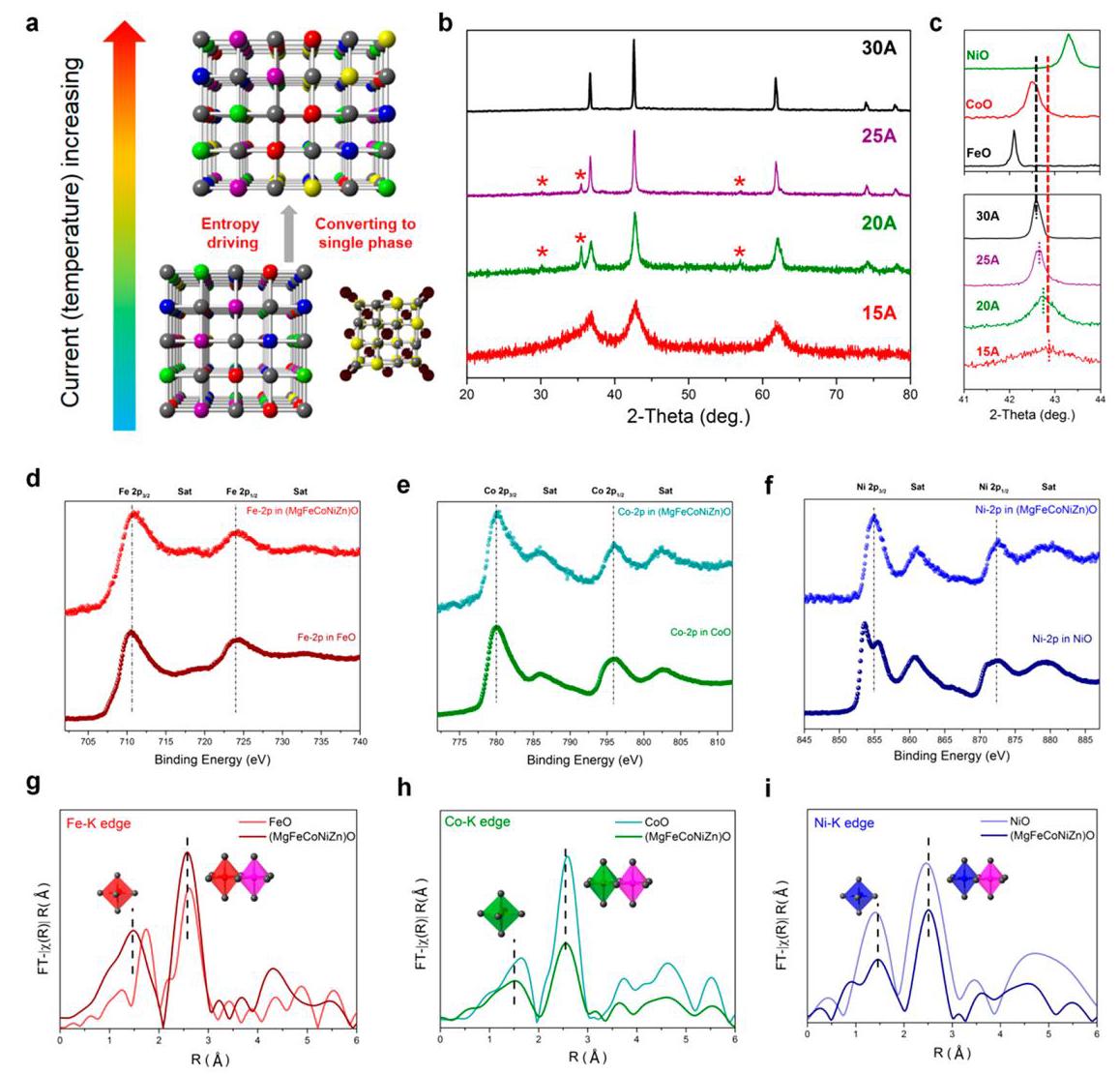

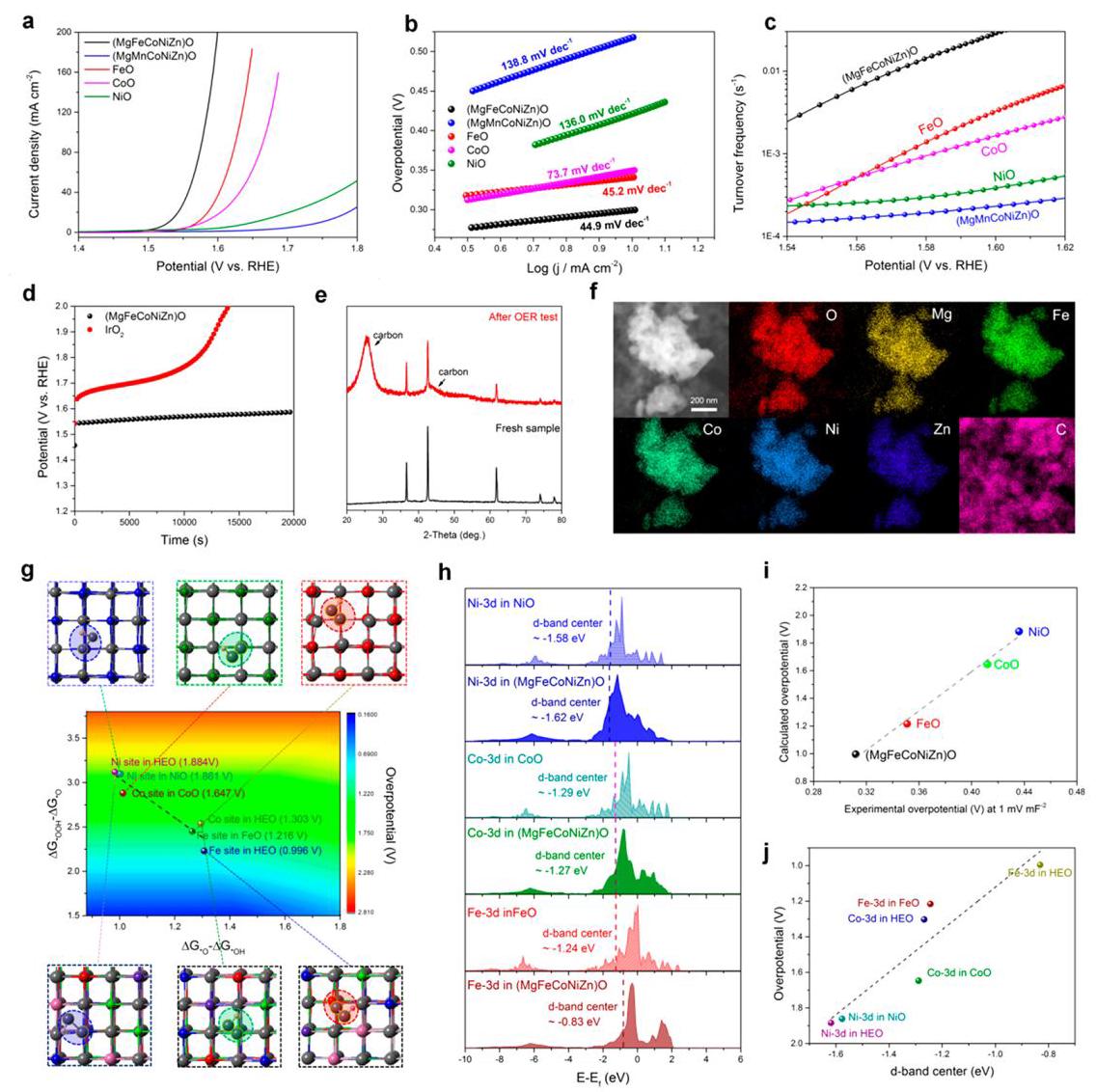

Figure 5: OER性能测试和DFT模拟

图5: (a) 合成的(MgFeCoNiZn)O、(MgMnCoNiZn)O、FeO、CoO和NiO的LSV曲线。(b) Tafel斜率。(c) TOF随电位变化趋势。(d) (MgFeCoNiZn)O和商业IrO₂的OER稳定性测试。(e) OER稳定性测试后(MgFeCoNiZn)O的XRD图谱和(f)元素映射。(g) 基于ΔG*OOH和ΔG*O计算的过电位二维图,针对(MgFeCoNiZn)O、FeO、CoO和NiO的Fe位、Co位和Ni位。(h) (MgFeCoNiZn)O、FeO、CoO和NiO的部分3d密度 of states。(i) 计算过电位和实验过电位的比较图。(j) (MgFeCoNiZn)O、FeO、CoO和NiO的过电位随d-band中心变化图案。

分析结果: OER测试显示(MgFeCoNiZn)O具有最低的过电位(300 mV)和Tafel斜率(44.9 mV dec⁻¹),优于单元氧化物和商业IrO₂。稳定性测试后,样品仍保持岩盐结构和元素均匀分布。DFT模拟表明,(MgFeCoNiZn)O的Fe和Co位点活性增强,Ni位点活性降低,整体OER活性提高。DOS和d-band中心分析显示更连续的电子结构和正移的d-band中心,与活性增强一致。计算过电位与实验过电位呈线性关系,验证了理论模型的准确性。