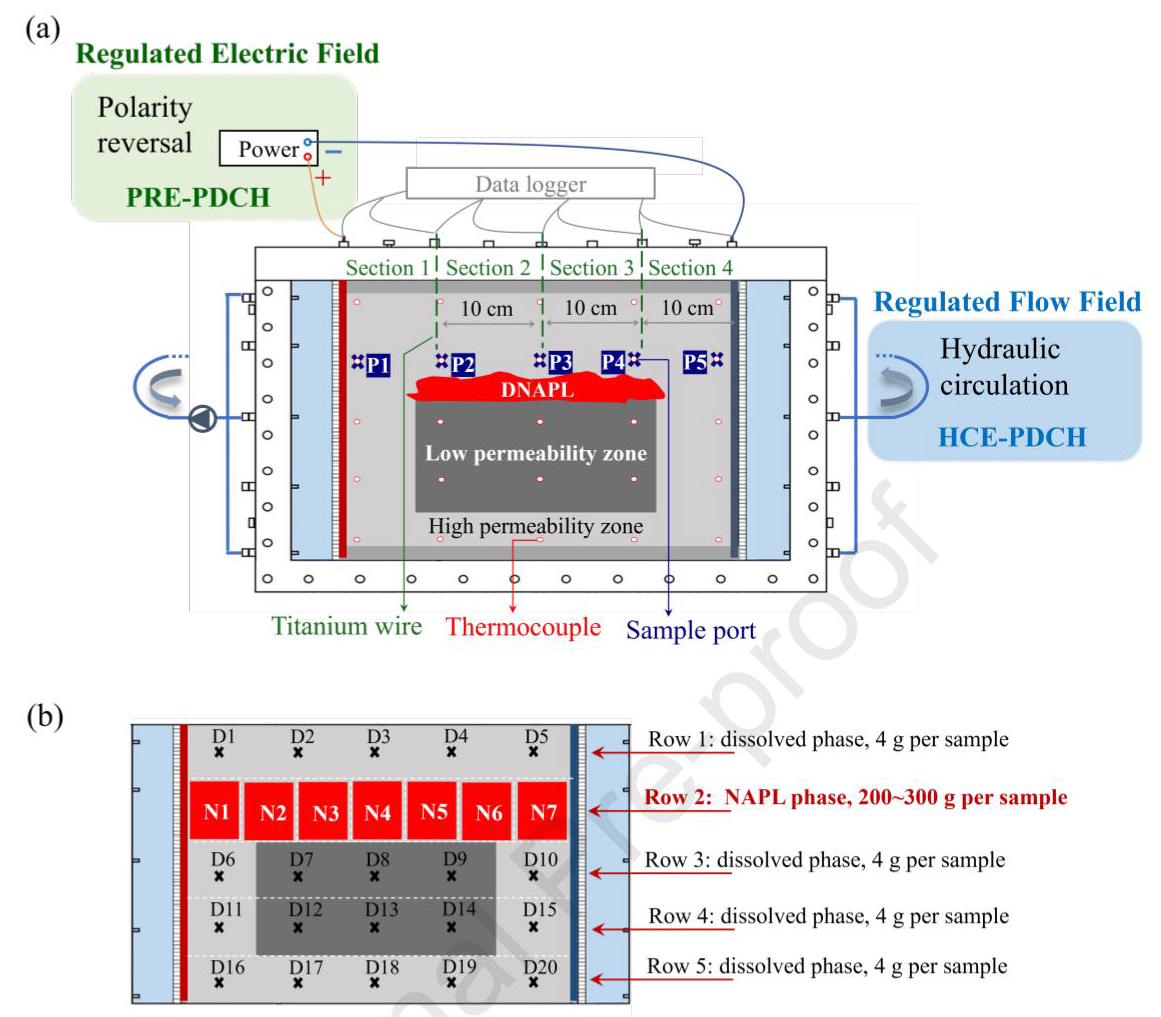

图1: 实验装置示意图

图1: (a) 处理系统示意图,(b) 采样点分布详情。

分析结果: 该图展示了实验装置的整体布局和采样点分布。沙箱设计允许模拟异质多孔介质环境,其中包含高渗透性和低渗透性区域。采样点P1-P5沿电场方向分布,用于收集孔隙水样品以分析离子组成和电导率变化。这种设置有助于研究离子迁移路径对加热效果的影响。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145586

期刊名称: Journal of Cleaner Production

发表年份: 2025年

本研究采用自定义的二维沙箱实验装置(内部尺寸54 cm × 30 cm × 4.5 cm)进行加热实验。系统包括主沙箱、电源供应、流体输送和监测模块。使用硅砂(40/60目)和高岭土分别模拟高渗透性区(约2.5×10⁻² cm/s)和低渗透性区(约3.7×10⁻⁷ cm/s)。低渗透透镜体尺寸为27 cm × 13 cm × 4.5 cm。

实验设置了三种加热系统进行比较:未调控的PDC加热系统(PDCH)、水力循环增强的PDC加热系统(HCE-PDCH)和极性反转增强的PDC加热系统(PRE-PDCH)。应用电压梯度为3 V/cm(120 V),使用0.02 M Na₂SO₄溶液作为初始溶液。

在水力循环实验中,流体以5.4 mL/min的流速从阴极室泵送到阳极室,模拟地下水循环。在极性反转实验中,每6小时自动切换电极极性。实验持续48小时,监测温度、电流、部分电压和孔隙水离子组成。

使用热电偶(5行5列布置)记录多孔介质温度,通过采样口(P1-P5)收集孔隙水样品。通过离子色谱法测量钠和硫酸根离子浓度,GC-MS测量氯苯(CB)浓度。计算温度变异系数(CV)、CB去除效率和能耗。

图1: (a) 处理系统示意图,(b) 采样点分布详情。

分析结果: 该图展示了实验装置的整体布局和采样点分布。沙箱设计允许模拟异质多孔介质环境,其中包含高渗透性和低渗透性区域。采样点P1-P5沿电场方向分布,用于收集孔隙水样品以分析离子组成和电导率变化。这种设置有助于研究离子迁移路径对加热效果的影响。

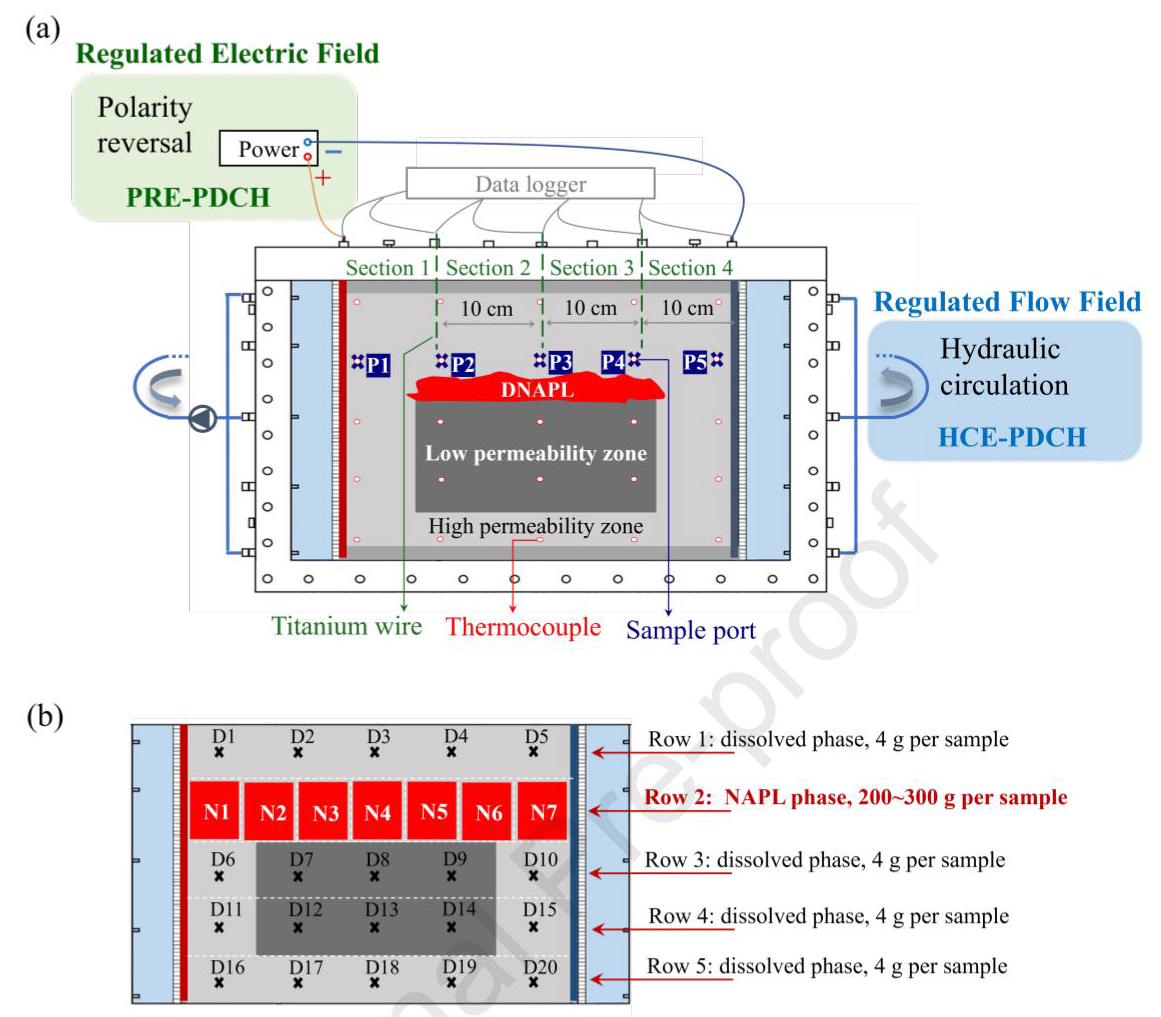

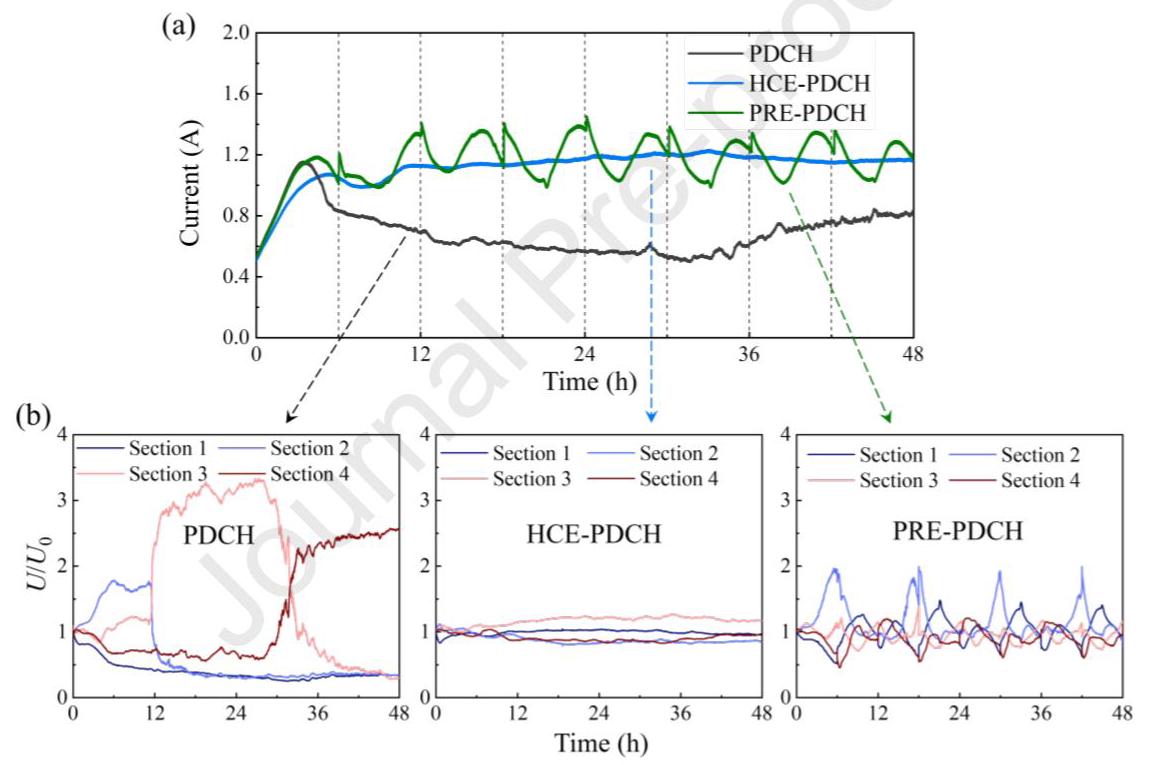

图2: 三个系统中(a)平均温度、(b)温度变异系数和(c)温度二维空间分布随时间的变化。

分析结果: 该图显示了三种系统(PDCH、HCE-PDCH、PRE-PDCH)的温度变化情况。与未调控系统相比,引入水力循环或极性反转后,平均温度显著提高(15-30°C),温度分布均匀性改善,变异系数降低约40%。PRE-PDCH系统表现出最高的平均温度(75-83°C)和周期性波动,而HCE-PDCH系统温度分布更均匀但阳极侧温度较低,可能是由于水力循环的冷却效应。

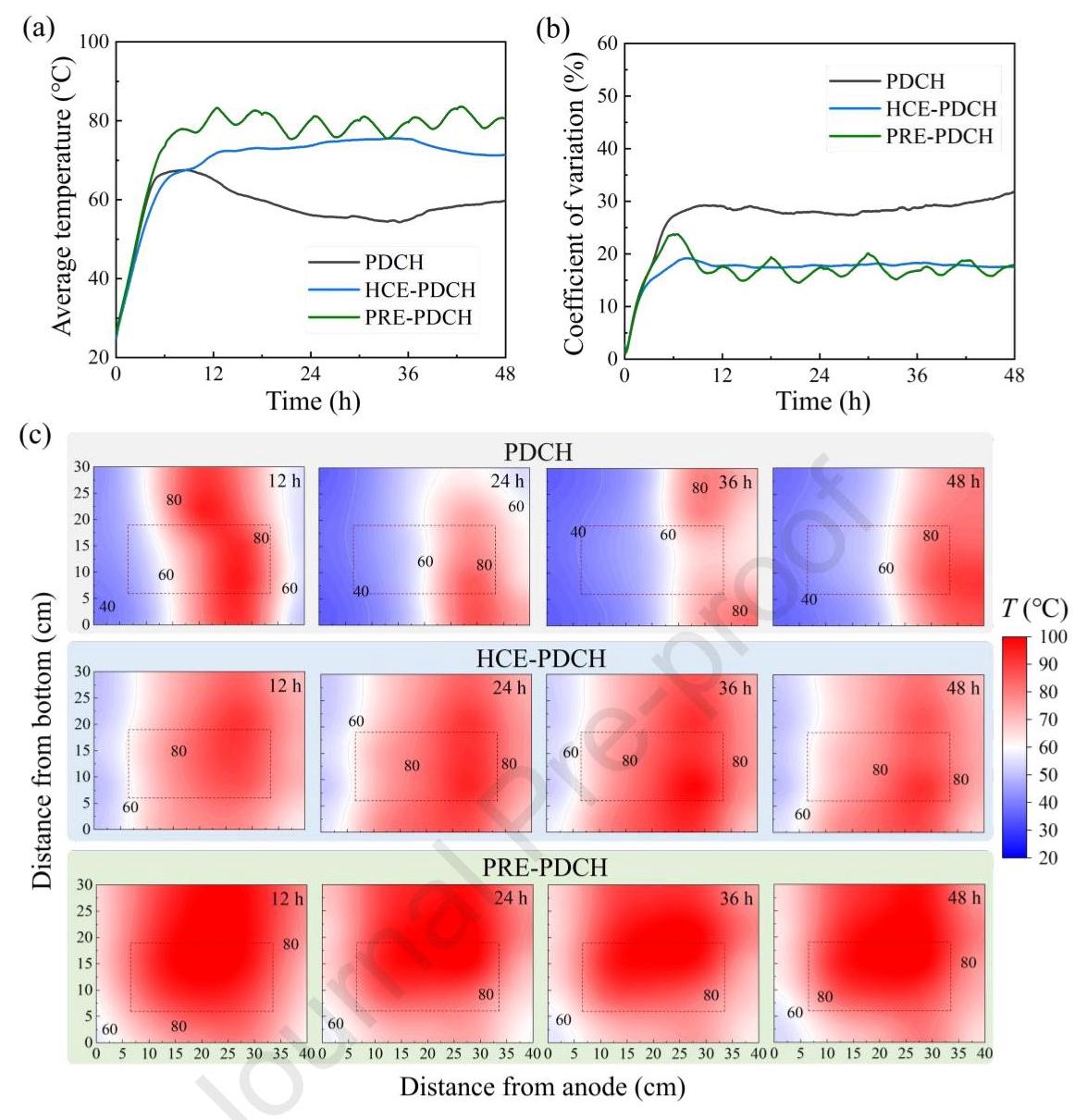

图3: 系统电信号随时间的变化。(a) 系统电流,(b) 媒体部分电压。

分析结果: 该图展示了三种系统的电流和部分电压变化。水力循环和极性反转有效抑制了PDC加热过程中的电流下降,稳定电流值比未调控系统提高25-63%。部分电压分析表明,HCE-PDCH和PRE-PDCH系统的电导率分布空间均匀性显著改善,避免了局部电压大幅增加(未调控系统部分电压增加至初始值的2-3倍)。这证明调控措施有效防止了离子耗竭导致的电流和温度下降。

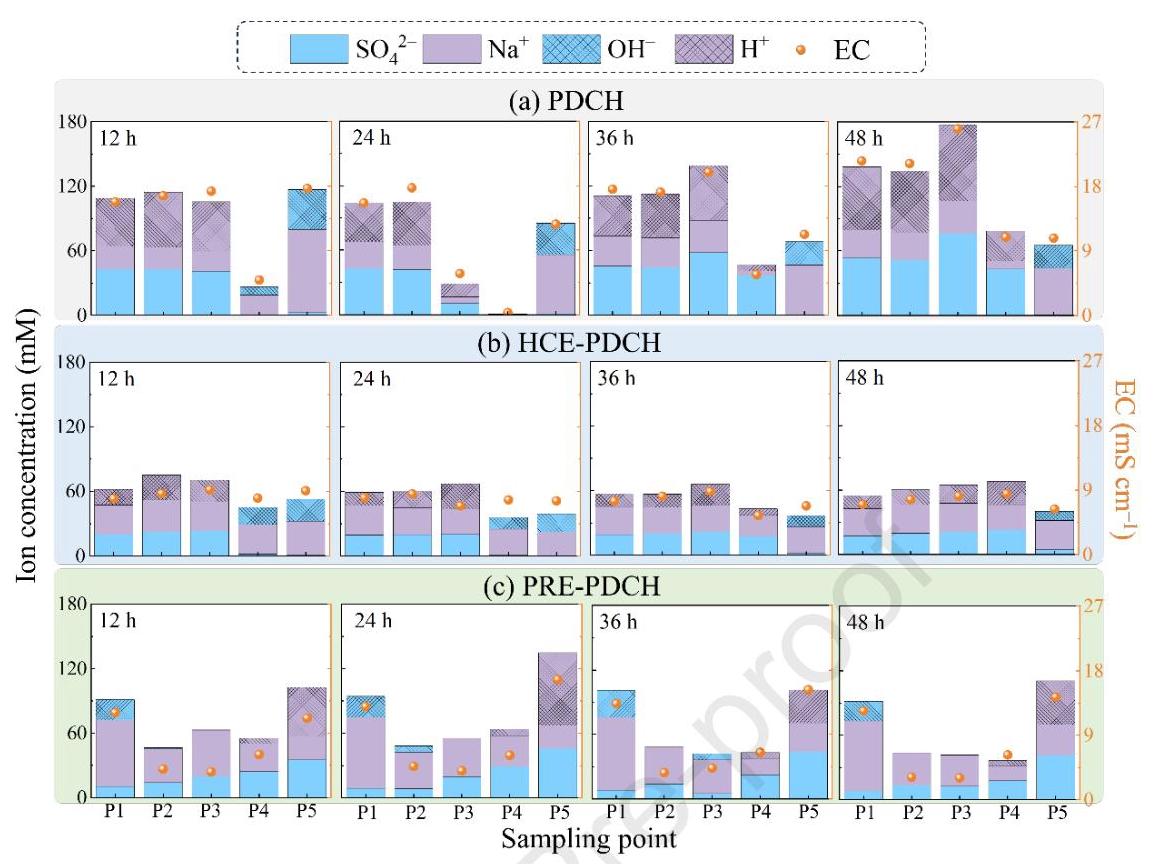

图4: 沿输入电场方向的EC和主要离子浓度(Na⁺, H⁺, SO₄²⁻和OH⁻)分布。

分析结果: 该图显示了沿电场方向的电导率和主要离子浓度分布。在HCE-PDCH系统中,孔隙水电导率范围(5.5-9.2 mS/cm)比PDCH系统(0.293-26.0 mS/cm)更窄,表明水力循环有效避免了严重离子耗竭。Na⁺分布相对均匀(20-40 mM),归因于循环促进了Na⁺从阴极向阳极的输送。SO₄²⁻在碱性区域浓度显著降低(<1 mM),但由于Na⁺和OH⁻的存在,碱性区域电导率未显著下降。PRE-PDCH系统中,离子分布呈现周期性变化,极性反转有效改善了离子分布均匀性。

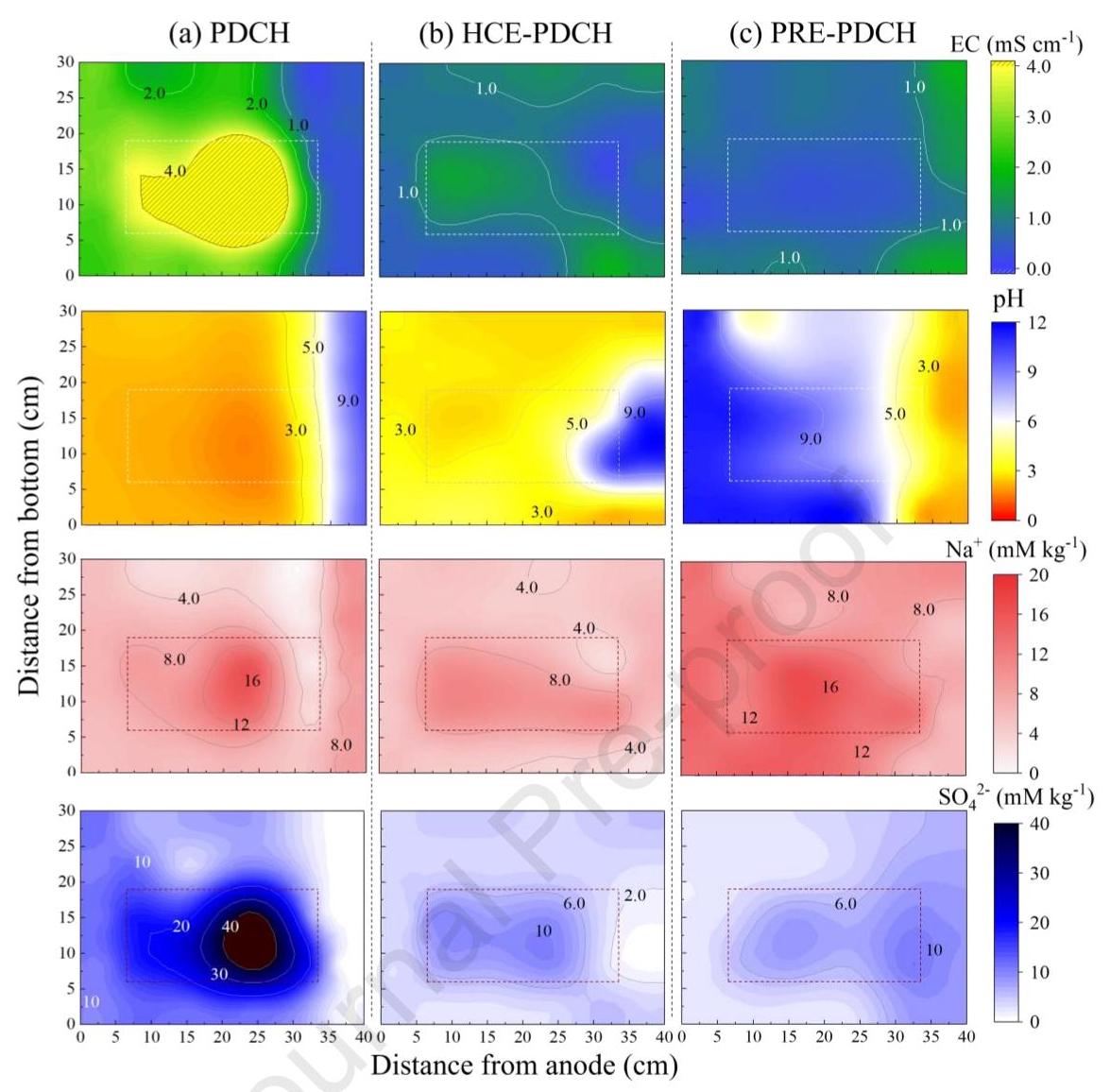

图5: 加热48小时后多孔介质物理化学性质的二维空间变化。

分析结果: 该图展示了加热48小时后多孔介质的电导率和离子浓度空间分布。与PDCH系统相比,HCE-PDCH和PRE-PDCH系统的EC、Na⁺和SO₄²⁻分布均匀性显著改善。HCE-PDCH系统中低渗透透镜体下游仍显示EC和离子浓度显著降低(减少60%以上),表明透镜体下游离子传输调控具有挑战性。PRE-PDCH系统中所有采样点的Na⁺、SO₄²⁻浓度和EC均保持高水平,确认极性反转可有效调节离子迁移并防止pH跳跃区的严重离子耗竭。

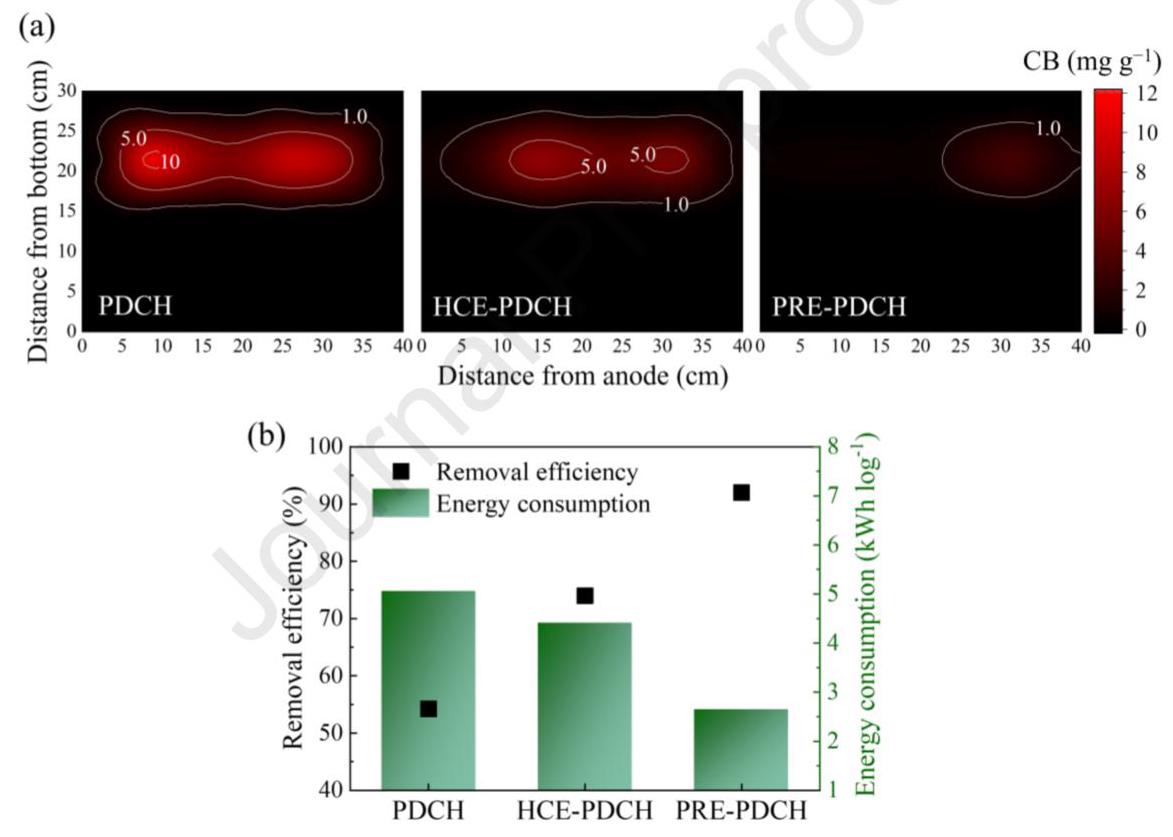

图6: 不同系统中(a)残留CB浓度分布和(b)去除效率及每log去除能耗比较。

分析结果: 该图比较了三种系统的CB去除效率和能耗。PRE-PDCH系统去除效率最高(92.0%),HCE-PDCH系统为74.0%,均高于PDCH系统(54.2%)。能耗方面,PRE-PDCH系统最低(2.7 kWh/log),比PDCH系统(5.1 kWh/log)降低47.5%,HCE-PDCH系统能耗降低12.8%。这些结果表明去除效率与加热性能正相关,PRE-PDCH系统具有最多的温度测量点超过共沸温度(约91°C)和最长的共沸持续时间,支持其优越的氯苯去除效率。