结果与讨论 - 合成示意图与条件优化

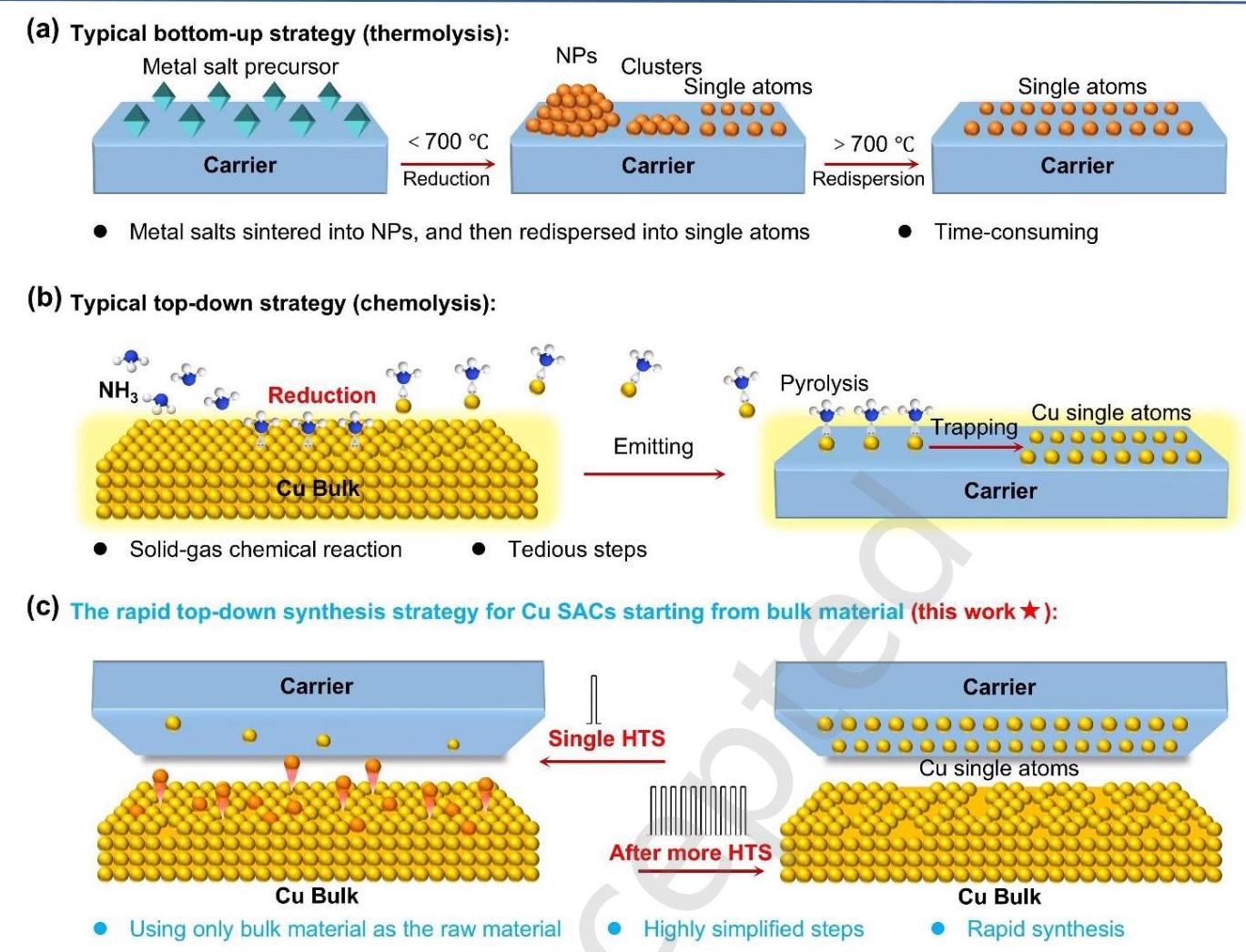

图1. 不同SACs合成策略的比较。(a)使用湿化学方法的典型自下而上策略。(b)合成Cu SAC的典型热化学气体辅助方法。(c)我们提出的自上而下策略,高温冲击(HTS)直接处理块状铜合成Cu SAC。

分析结果:与传统方法相比,HTS策略提供了一种快速、高效的块状金属向单原子催化剂转化的新途径,避免了使用高毒性、强腐蚀性的NH₃,具有更好的规模化生产潜力。

Renjie Fang1,§, Ji Yang1,§, Wei-Shen Song1, Na Yang2, Jie Ding3, Jian-Feng Li1 (通讯作者), Feng Ru Fan1 (通讯作者)

1 厦门大学化学化工学院固体表面物理化学国家重点实验室,福建省能源材料科学与技术创新实验室(IKKEM),厦门 361005,中国

2 电子科技大学材料与能源学院,成都 611731,中国

3 德累斯顿工业大学化学与食品化学学院及德累斯顿先进电子中心(CFAED),德累斯顿 01062,德国

DOI: 10.26599/NR.2025.94907300

期刊: Nano Research

发表年份: 2025

本研究采用高温冲击(HTS)策略增强金属原子化:

图1. 不同SACs合成策略的比较。(a)使用湿化学方法的典型自下而上策略。(b)合成Cu SAC的典型热化学气体辅助方法。(c)我们提出的自上而下策略,高温冲击(HTS)直接处理块状铜合成Cu SAC。

分析结果:与传统方法相比,HTS策略提供了一种快速、高效的块状金属向单原子催化剂转化的新途径,避免了使用高毒性、强腐蚀性的NH₃,具有更好的规模化生产潜力。

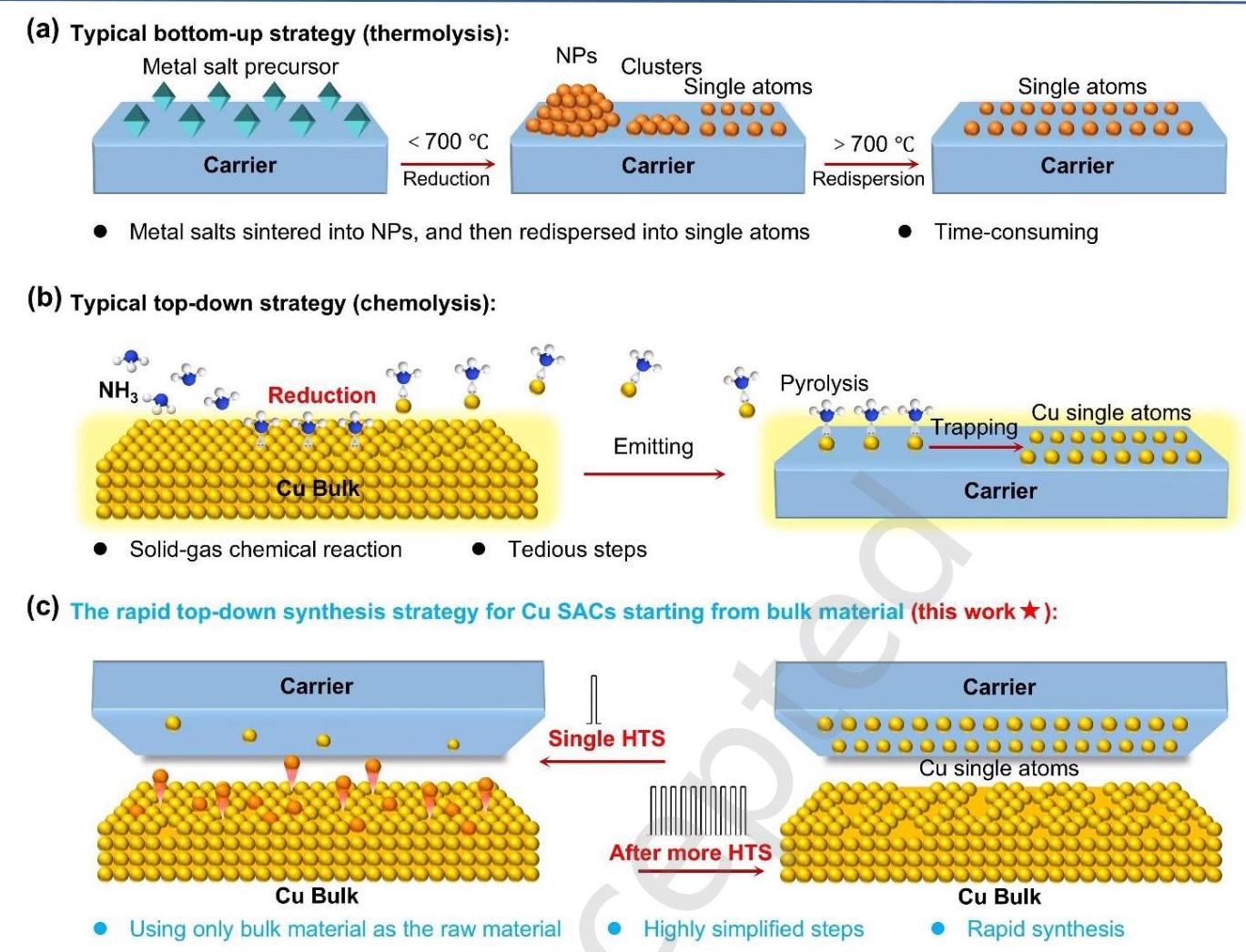

图2. 从块状金属合成SAC的示意图。(a)从块状铜箔(2mm厚,20mm长和5mm宽)合成Cu-N-C-HTS SAC的HTS示意图。(b)HTS合成过程中的温度变化。(c)铜箔向SAC转化的 proposed 合成机制。(d)冲击时间,和(e)冲击次数依赖的铜质量分数分布。

分析结果:HTS合成过程中,0.5秒的电气输入使温度升至约1750K,随后在5秒关闭期间快速淬火。铜负载量在0.5秒脉冲时间达到峰值0.54wt%,更长的脉冲时间会导致铜箔熔化,使铜含量降低。

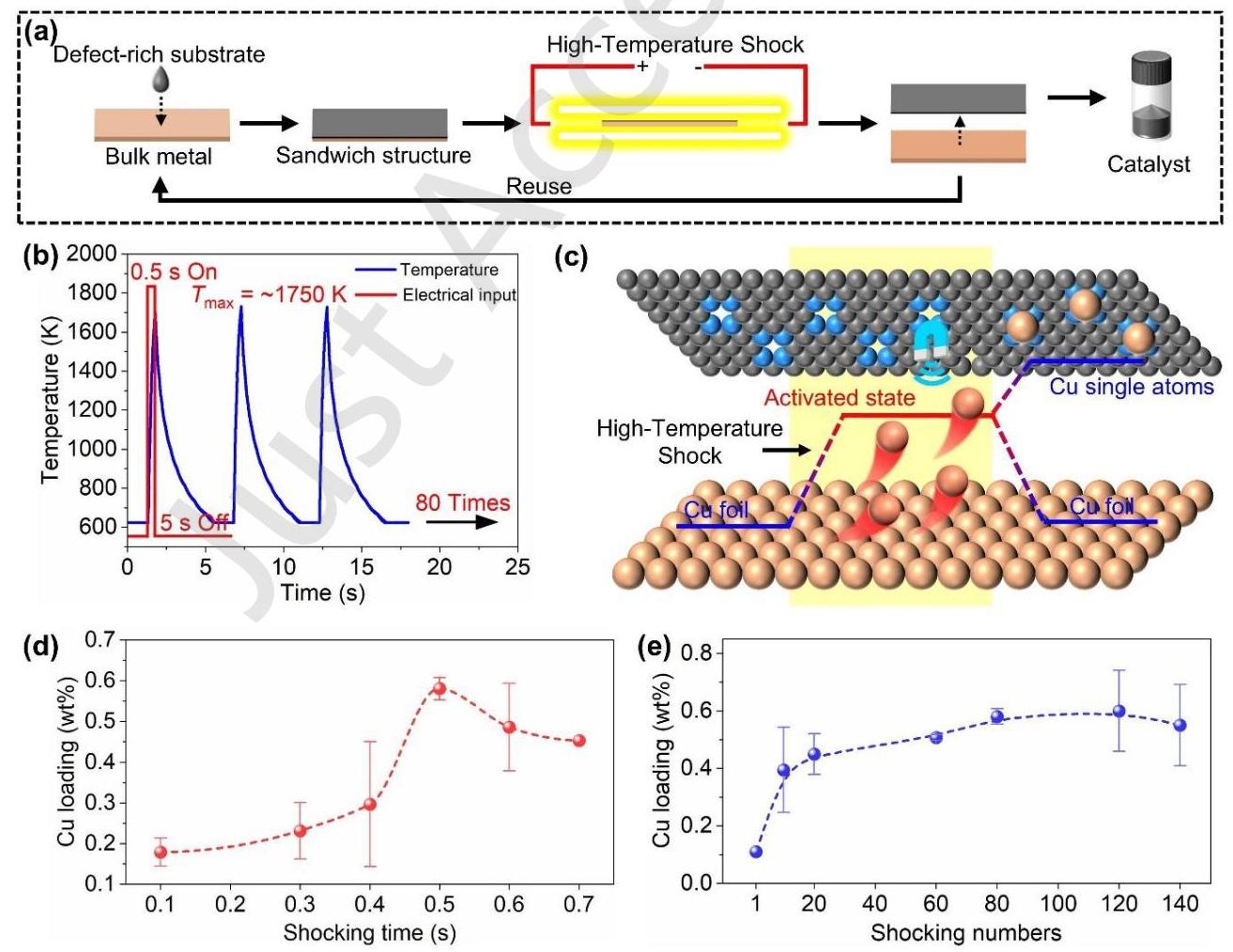

图3. Cu-N-C-HTS催化剂的结构信息。(a)TEM图像。(b)STEM图像和相应的元素分布图,包括Cu/C/N。(c)HAADF-STEM图像。(d)高分辨率Cu2p XPS谱图。(e)Cu-N-C-HTS和标准样品Cu箔、Cu₂O、CuO和CuPc的Cu K边XANES谱图。(f)EXAFS谱图的k²加权χ(k)函数及相应的拟合曲线。

分析结果:结构表征证实了单原子铜的成功合成。HAADF-STEM图像显示铜物种以孤立单原子形式分散。XPS分析表明铜呈单阳离子状态而非金属组分。XAFS分析表明Cu-N-C-HTS催化剂中缺乏明显的Cu-Cu或Cu-O配位峰,但在1.48Å处有显著峰,类似于CuPc参考中的Cu-N距离,表明活性Cu原子被缺陷氮捕获。EXAFS数据的最佳拟合结果显示Cu-N配位数约为4,键距为1.95Å,证实了四配位Cu-N₄结构的形成。

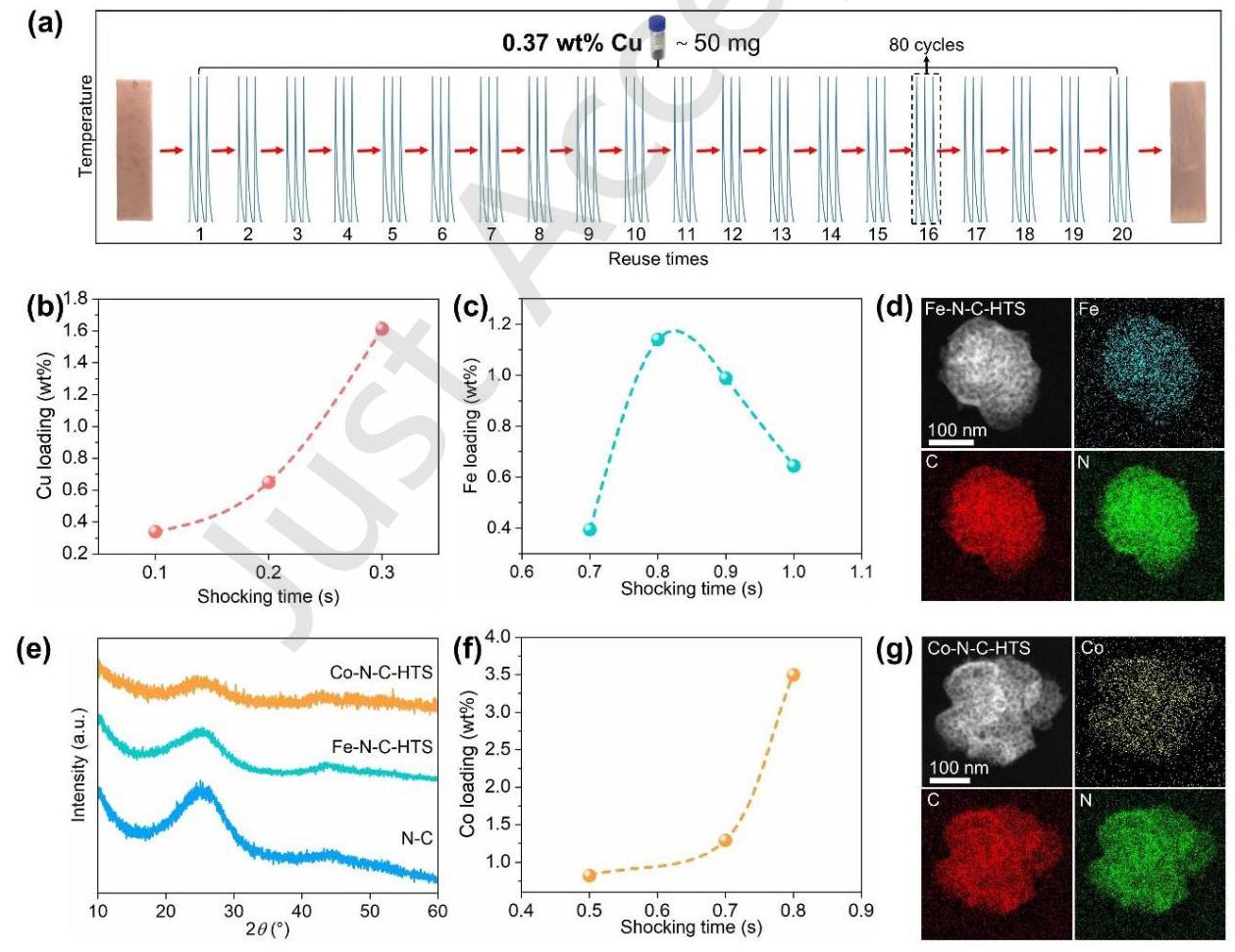

图4. HTS合成高分散金属催化剂的通用性。(a)铜箔连续重复使用20次用于Cu-N-C-HTS HTS合成。(b)Cu-N-C-HTS-泡沫的冲击时间依赖的铜质量分数。(c)冲击时间依赖的铁负载量。(d)Fe-N-C-HTS中高分散金属区域的STEM图像和相应的EDS mapping。(e)Fe-N-C-HTS和Co-N-C-HTS的XRD图谱。(f)冲击时间依赖的钴负载量。(g)Co-N-C-HTS中高分散金属区域的STEM图像和相应的EDS mapping。

分析结果:HTS策略展示了良好的通用性,可扩展到其他过渡金属如Fe和Co。铜箔可重复使用20次,平均质量负载为0.37wt%,用后铜箔保持光泽和平整而无变形。除铜箔外,铜泡沫也可作为金属前体制备Cu-N-C-HTS样品,最高铜负载量达1.61wt%,几乎是相同条件下铜箔的八倍。这种显著对比是由于泡沫中的开放通道作为腔室增加了N-C的沉积表面。

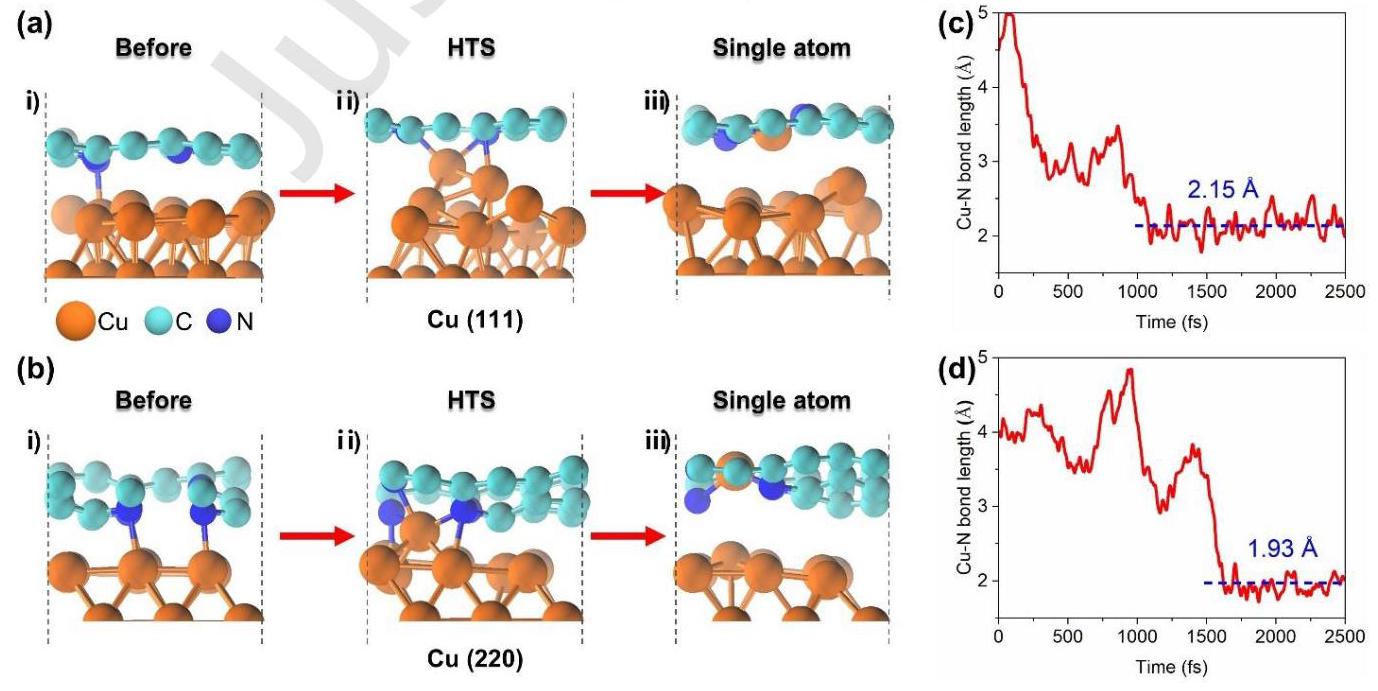

图5. AIMD模拟分析。(a)HTS前/中/后N-C/Cu(111)结构的侧视图。(b)HTS前/中/后N-C/Cu(220)结构的侧视图。(c)NG/Cu(111)中Cu-N键长演变。(d)在1300K下2.5ps内AIMD模拟过程中NG/Cu(220)中Cu-N键长演变。

分析结果:AIMD模拟揭示了从铜箔到单原子的结构演变过程。HTS前,NG和Cu基底之间发生弱Cu-N相互作用,无显著结构变形。HTS期间,Cu(111)和Cu(220)晶面上的表面Cu原子被激发并剧烈振动,最远离平衡位置的Cu原子与至少两个氮配体反应。HTS后,通过形成热力学稳定的Cu-N键产生Cu-N-C-HTS SAC。Cu-N距离显著减小后稳定,最终键长分别为NG/Cu(111)的2.15Å和NG/Cu(220)的1.93Å,与先前报道的Cu-N键长一致,表明HTS期间成功合成了Cu-N-C-HTS SAC。

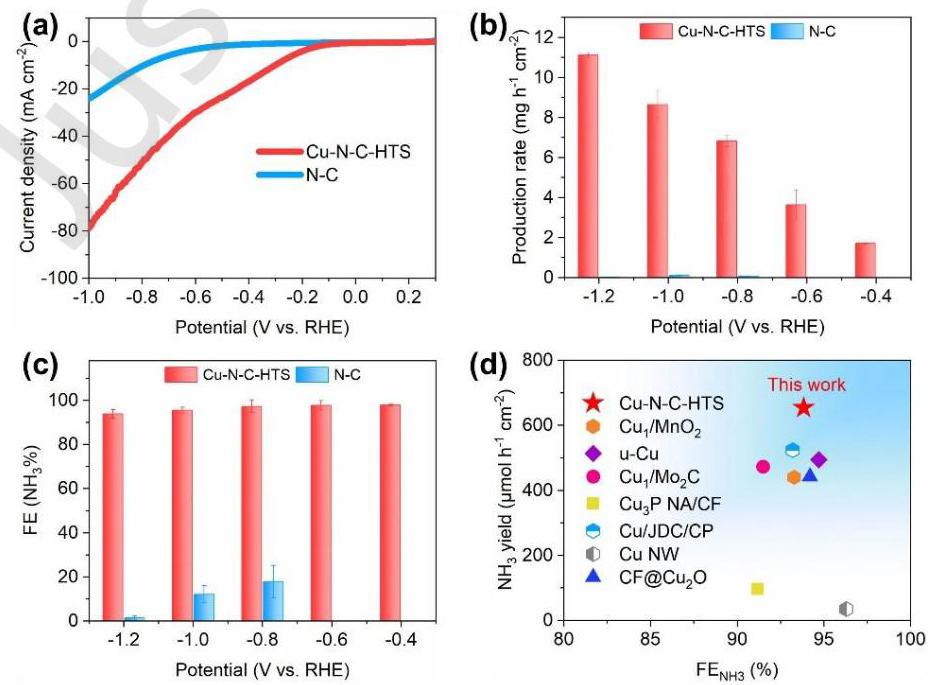

图6. 在0.1M KOH和0.1M NaNO₂电解质中电化学亚硝酸盐还原合成氨。(a)N-C和Cu-N-C-HTS催化剂的线性扫描伏安(LSV)极化曲线。(b)Cu-N-C-HTS和N-C催化剂在不同电位下的氨产率。(c)Cu-N-C-HTS和N-C催化剂在不同电位下的法拉第效率。(d)Cu-N-C-HTS与最近报道的铜基催化剂的NO₂RR性能比较。

分析结果:HTS生产的铜单原子在亚硝酸盐还原合成氨反应中表现出优异的电催化性能。与N-C载体相比,Cu-N-C-HTS SAC表现出更正起始电位和显著更高的电流密度。性能随着电位从-0.4V到-1.2V vs. RHE负移而增加,从1.71到11.12mg cm⁻² h⁻¹提高了6.5倍。HTS生产的Cu SAC在整个工作电位窗口内实现了超过90%的高法拉第效率值,表明在铜单原子上亚硝酸盐向氨的高效转化,优于先前报道的铜基NO₂RR催化剂。