催化剂制备与表征

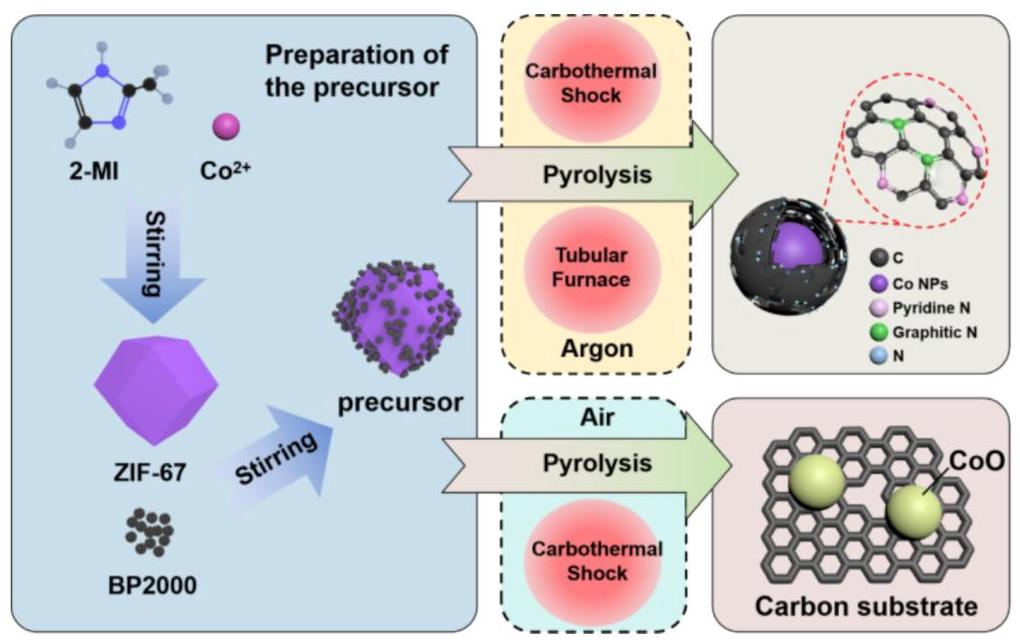

通过ZIF-67在不同条件下的热解制备了三种催化剂:在氩气氛中通过碳热冲击(CTS)制备的Co@N/C-Joule、在空气气氛中通过CTS制备的CoO/N/C-Joule,以及通过传统管式炉热解在氩气氛中制备的Co@N/C-Tube。

Lianke Zhanga, Lei Zhanga, Dandan Lia, Haiying Qina,*, Hualiang Nia, Hongzhong Chia, Junjing Hea, Yan Heb

DOI: 10.1016/j.ces.2024.120953 | Chemical Engineering Science | 2024

将4.2g Co(NO3)2·6H2O溶解于150mL甲醇中形成溶液A,将5.53g 2-甲基咪唑溶解于150mL甲醇中形成溶液B。将溶液A缓慢加入溶液B中,在25°C密闭容器中搅拌3小时,然后用甲醇离心洗涤三次,最后在70°C真空烘箱中干燥18小时。

将90mg碳粉(BP2000)和110mg ZIF-67与20mL乙醇混合,超声分散10分钟,密封搅拌24小时。加入30μL 5wt% Nafion溶液,搅拌至形成粘稠浆料,涂覆在碳布上。将涂覆的碳布切成1cm×1.5cm的片状,固定在碳热装置上,在氩气氛中维持760°C烧结温度进行热解。

使用循环伏安法(CV)、旋转圆盘电极(RDE)和旋转环盘电极(RRDE)技术在0.1M KOH电解质中研究催化剂的ORR电催化性能。

使用PFX-2011电池测试仪在30°C和60°C操作温度下评估DBFC的电池性能和稳定性。活性电极面积为1cm²,阳极和阴极的催化剂负载量为5mg cm⁻²。

通过ZIF-67在不同条件下的热解制备了三种催化剂:在氩气氛中通过碳热冲击(CTS)制备的Co@N/C-Joule、在空气气氛中通过CTS制备的CoO/N/C-Joule,以及通过传统管式炉热解在氩气氛中制备的Co@N/C-Tube。

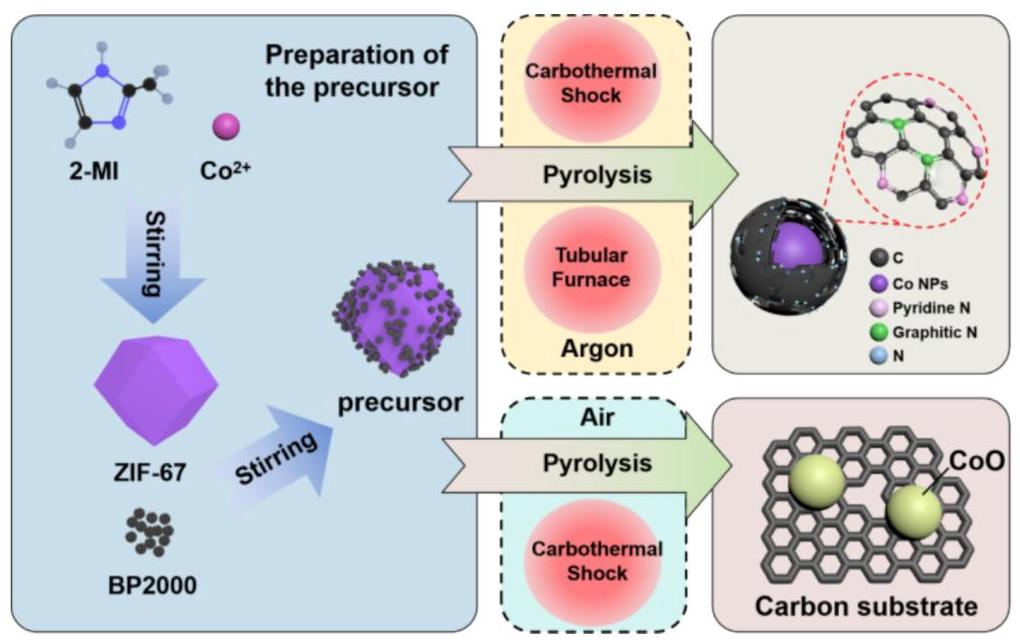

XRD分析表明,在氩气氛中制备的Co@N/C-Joule和Co@N/C-Tube纳米催化剂显示出金属Co的特征衍射峰,而在空气气氛中制备的CoO/N/C-Joule催化剂显示CoO的特征峰。BET分析显示Co@N/C-Joule具有较高的比表面积(823m² g⁻¹)和丰富的微孔/介孔结构。XPS分析表明Co@N/C-Joule含有更高比例的吡啶氮、Co-N和石墨氮,这些被认为是ORR的活性位点。

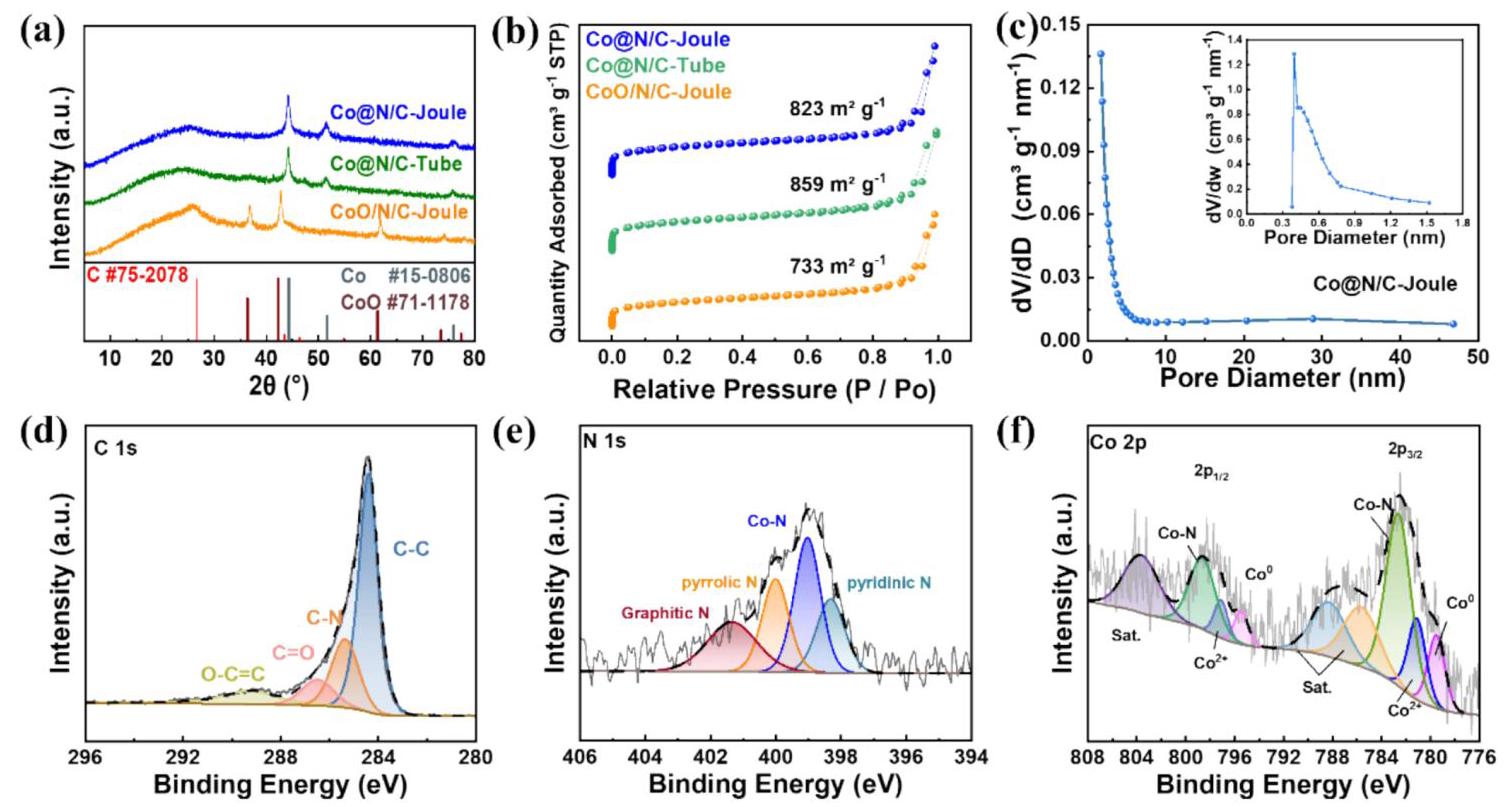

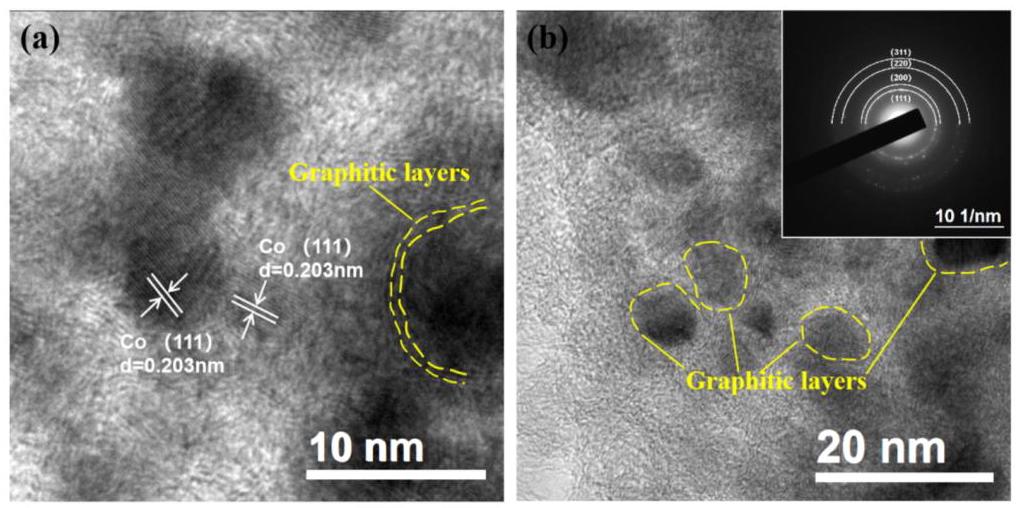

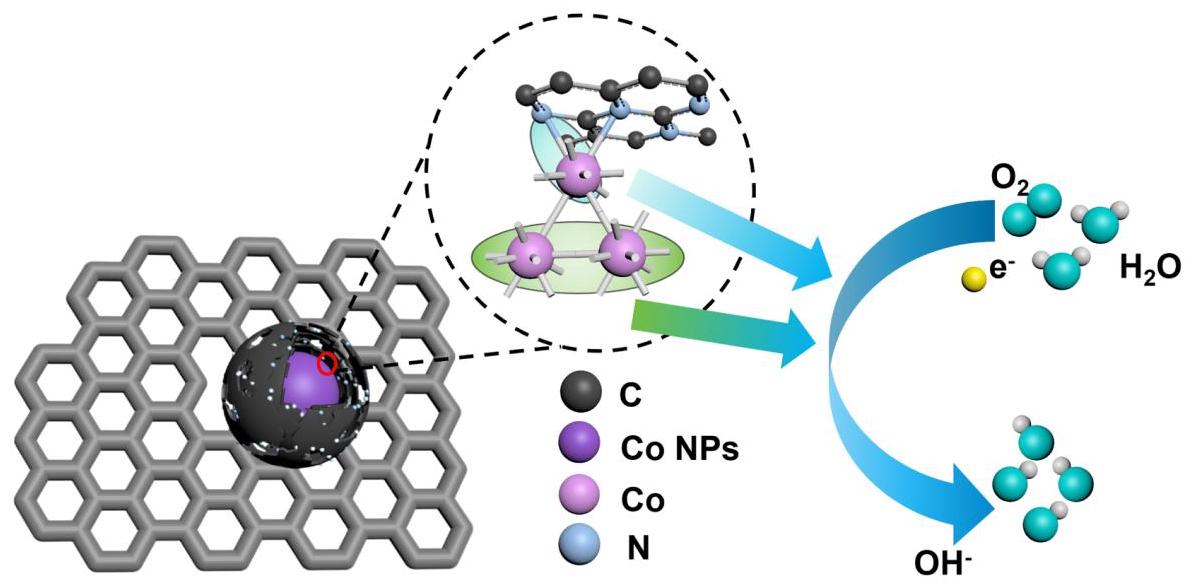

TEM和HRTEM分析显示,Co@N/C-Joule催化剂形成的Co纳米粒子平均尺寸为11nm,密集分布在碳表面,具有1-2nm的碳壳包覆层,形成核壳结构。相比之下,CoO/N/C-Joule催化剂显示8nm的CoO纳米粒子,没有碳壳包覆。通过管式炉加热制备的ZIF-67衍生物中,Co纳米粒子粗化为平均尺寸18nm的较大纳米粒子,具有2-3nm的石墨碳壳。

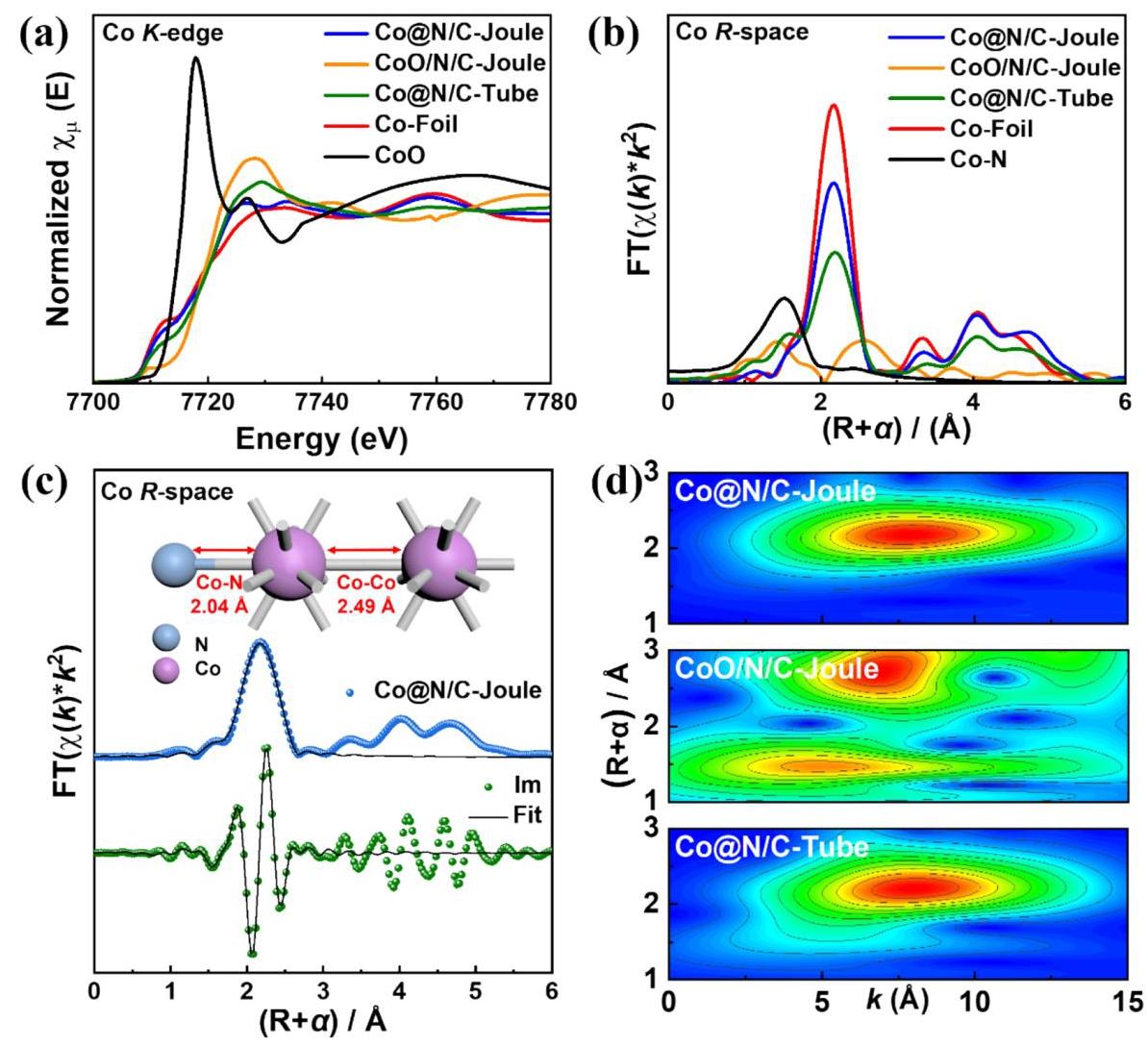

XAFS测试结果表明,在氩气氛中制备的Co@N/C-Joule和Co@N/C-Tube纳米催化剂中的钴主要以0价态存在,而在空气气氛中烧结的CoO/N/C-Joule纳米催化剂中的钴主要以+2价态存在。对Co@N/C-Joule催化剂的拟合分析显示,其主要配位模式为Co-Co配位,同时存在少量Co-N配位,Co-N配位数约为1.75,表明Co@N/C-Joule中的Co-N配位以CoN₂形式存在。

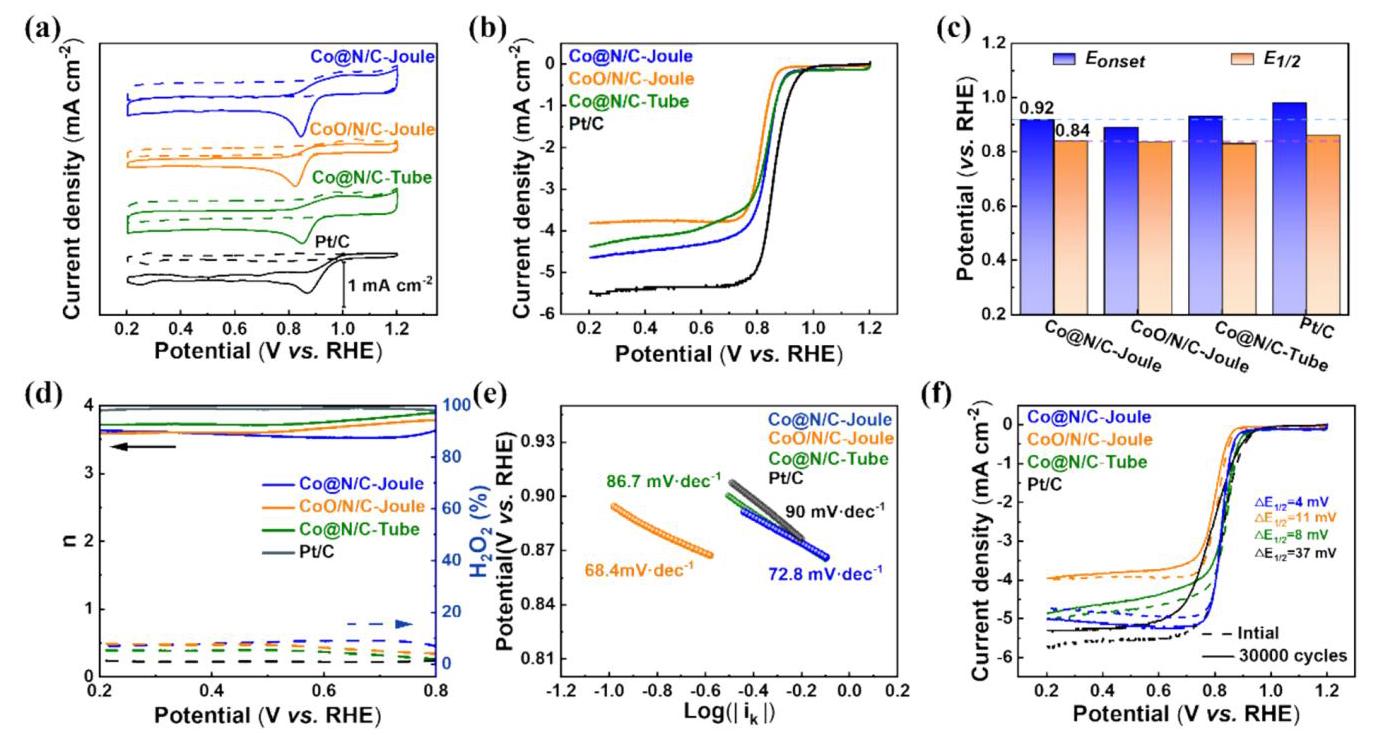

电化学测试表明,Co@N/C-Joule、CoO/N/C-Joule和Co@N/C-Tube纳米催化剂的半波电位(E₁/₂)分别为0.84V、0.835V和0.83V,接近Pt/C催化剂的0.86V。转移电子数计算表明所有这些催化剂都通过四电子转移路径催化ORR。经过30,000次循环伏安循环后,Co@N/C-Joule的E₁/₂仅负移4mV,表现出卓越的稳定性,远优于Pt/C催化剂的37mV负移。

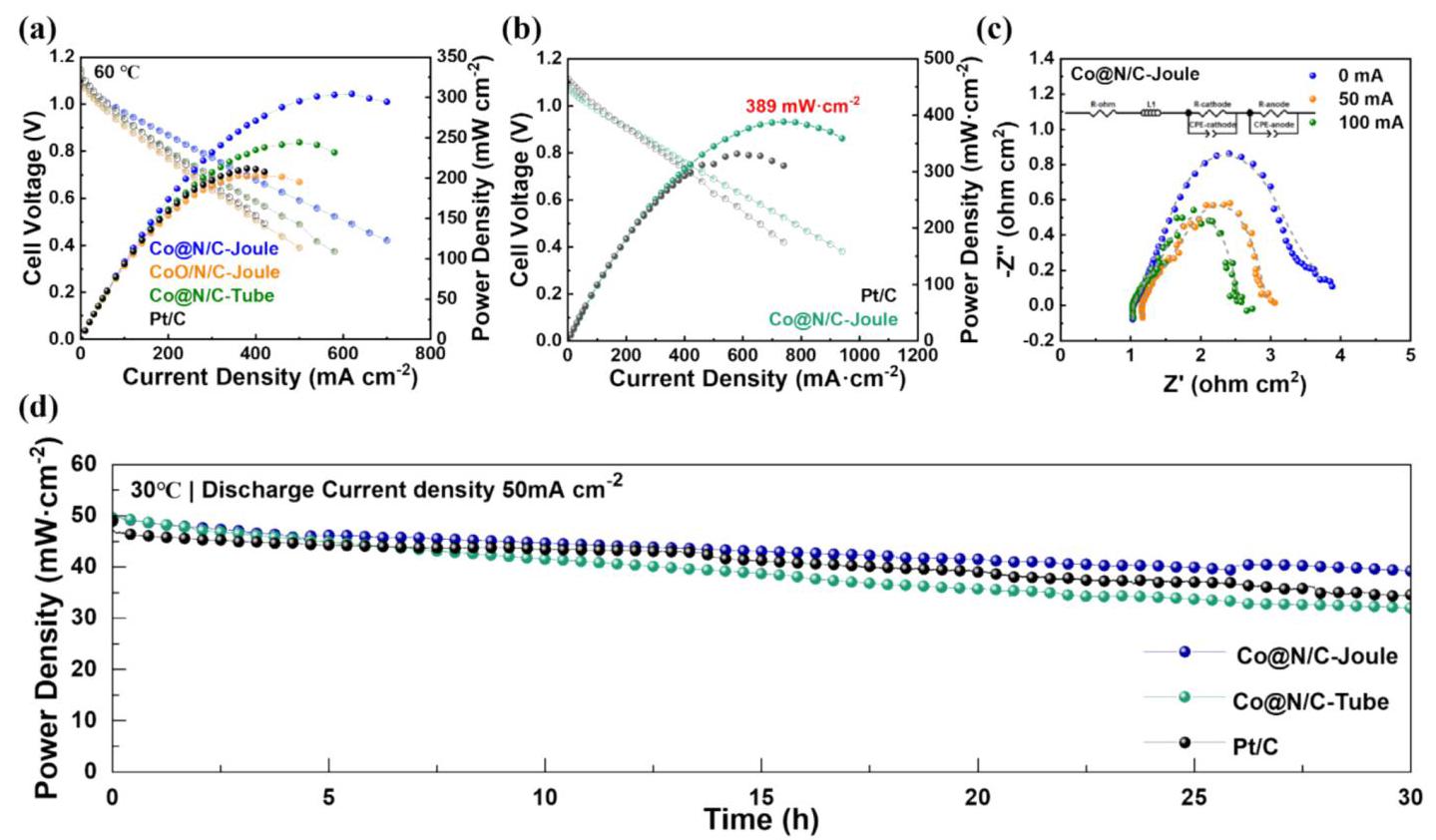

燃料电池测试结果表明,使用Co@N/C-Joule纳米催化剂作为阴极的DBFC在60°C下实现了304mW cm⁻²的最大功率密度,超过了使用Pt/C阴极的DBFC(212mW cm⁻²)。当使用N212膜时,使用Co@N/C-Joule纳米催化剂的DBFC实现了389mW cm⁻²的最大功率密度,优于使用Pt/C阴极的DBFC(332mW cm⁻²)。EIS测试显示Co@N/C-Joule纳米催化剂具有较低的阴极阻抗,有助于提高单电池的发电性能。耐久性测试表明Co@N/C-Joule阴极催化剂具有良好的稳定性。

耐久性测试后的HRTEM图像显示,Co@N/C-Joule催化剂中的Co纳米粒子平均粒径为10nm,仍然分散在碳表面,具有碳壳包覆,保持核壳结构。XRD图谱表明耐久性测试后Co@N/C-Joule催化剂的物相和核壳结构得以保持,证实了石墨碳壳在保护结构方面的有效作用。研究表明,Co@N/C纳米催化剂的高效ORR催化活性和耐久性可归因于两个因素:一是核壳结构提供了高密度的电催化活性位点;二是适当厚度的碳壳封装既有效保持了钴粒子的结构稳定性,又增强了催化剂的电导率。