ZnO:CuO Composites Obtained by Rapid Joule Heating for Photocatalysis

通过快速焦耳加热获得的ZnO:CuO复合材料用于光催化

第一作者: Adrián Fernández-Calzado

通讯作者: Paloma Fernández

所属机构: 马德里康普顿斯大学物理学院材料物理系

DOI: 10.3390/ma17143502

PDF原文

期刊名称: Materials

发表年份: 2024

论文亮点

- 开发了一种快速、低成本的方法,通过焦耳加热和电偶腐蚀相结合的方式制备ZnO:CuO复合纳米结构

- 制备的Zn-Cu编织线样品在紫外和可见光照射下均表现出优异的光催化降解性能

研究背景

- 过渡金属氧化物(TMOs)因其广泛的应用前景和优异的物理性能而日益受到关注,特别是在光催化领域

- 光催化过程在环境修复中扮演重要角色,特别是处理纺织、皮革等行业排放的废水污染物

- ZnO作为一种常见的光催化剂,由于其宽带隙,在太阳光下的效率有限,需要与其他窄带隙材料复合以提高性能

研究方法

- 使用直径0.25mm(Zn)和0.2mm(Cu)的高纯度金属丝作为前驱体材料

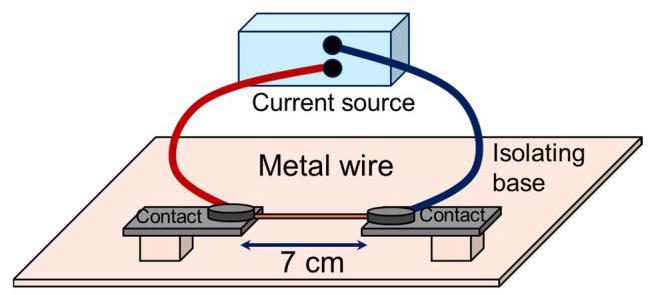

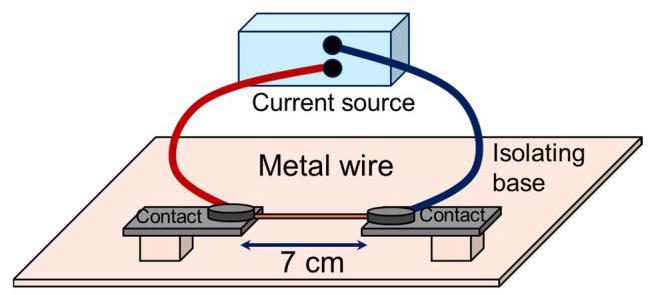

- 采用电阻加热方法:将约7cm长的金属丝两端连接到金属电极上,然后通电流进行加热氧化

- 制备了三组样品:

- 单金属线(SW):单独氧化Zn和Cu线形成核壳结构

- 浸入线(IW):将一种金属线浸入另一种金属氧化物粉末中进行氧化

- 编织线(BW):将Zn和Cu线编织在一起后进行氧化处理

- 使用扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析(EDS)、光致发光(PL)和拉曼光谱等技术对样品进行表征

- 以罗丹明B为模拟污染物,评估样品的光催化性能

图2:电阻加热系统实验示意图

主要结论

- 通过焦耳加热方法在数十秒内成功制备了具有均匀氧化物层的样品,方法高效且成本低廉

- Zn-Cu编织线(BW)样品表现出最佳的光催化性能,特别是在可见光照射条件下

- 光照条件下,Zn-Cu接触促进了电偶腐蚀过程,形成了ZnO纳米棒,进一步增强了光催化性能

样品表征结果 - SWZN样品

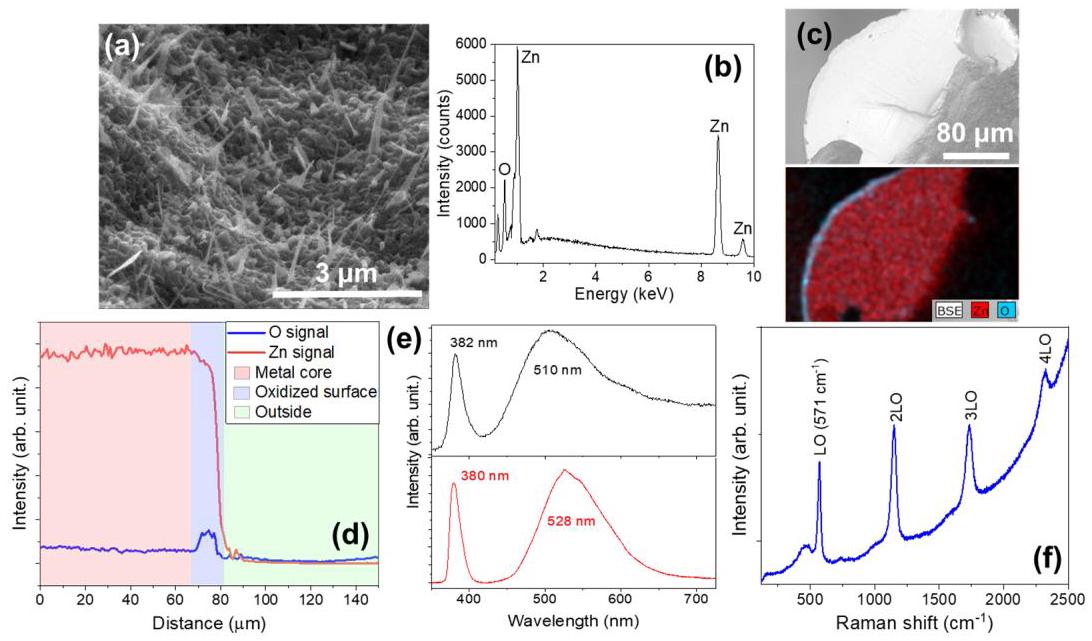

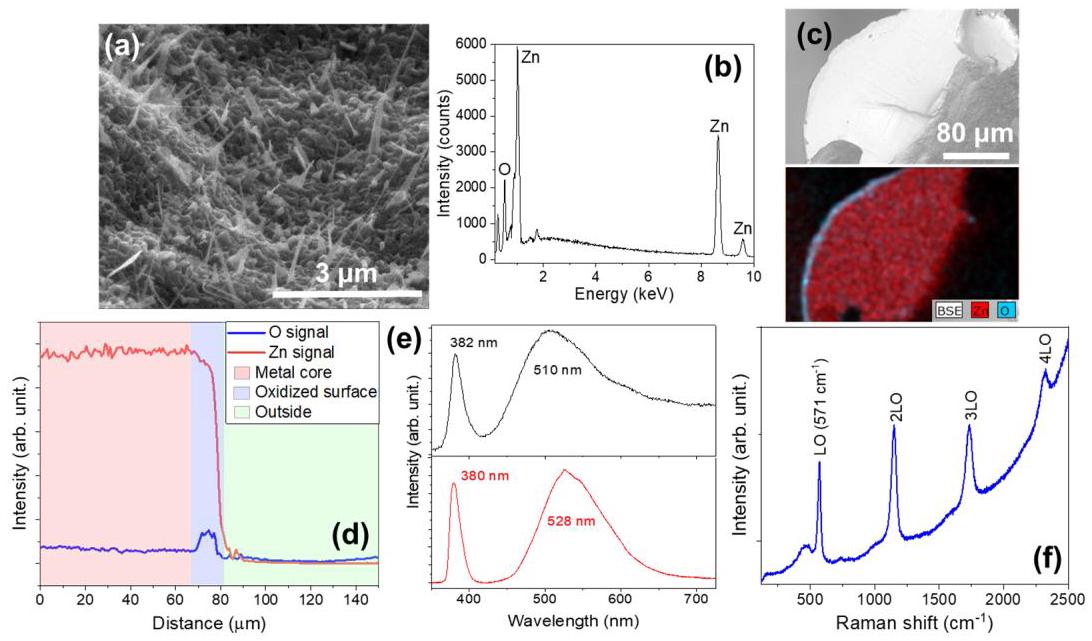

图3:SWZN样品。(a)Zn线表面获得的ZnO纳米线的SEM图像;(b)表面记录的EDS谱;(c)BSE图像和Zn(红色)和氧(青色)在Zn线横截面分布的EDS图;(d)穿过氧化物层的EDS信号线剖面;(e)CL(上)和PL(下)光谱;(f)在覆盖纳米线的表面获得的共振拉曼光谱

分析结果:单根Zn线在3.8A电流下氧化40秒后,表面形成了均匀的ZnO纳米线层,长度1-2μm,直径几百纳米。EDS分析证实外层为氧化层,厚度约14μm。PL和CL光谱显示了ZnO的特征发射带,拉曼光谱确认了ZnO的良好结晶性。

样品表征结果 - SWCU样品

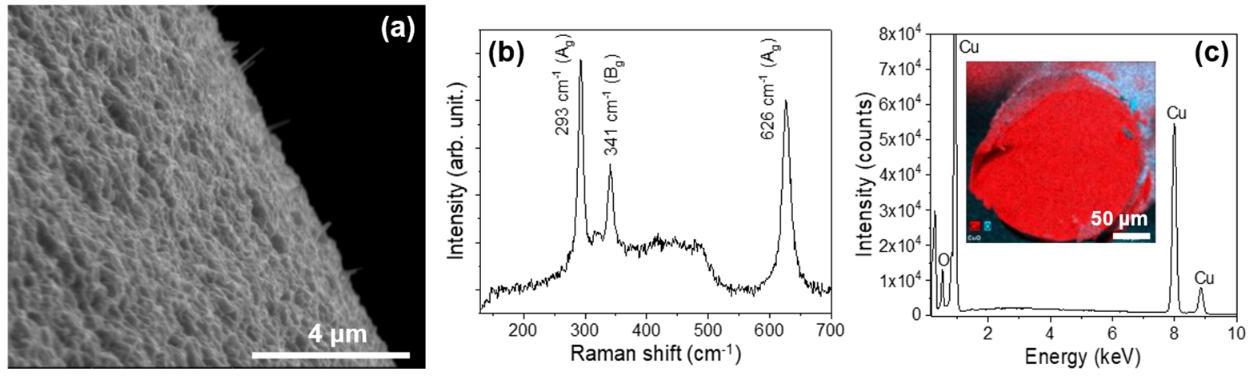

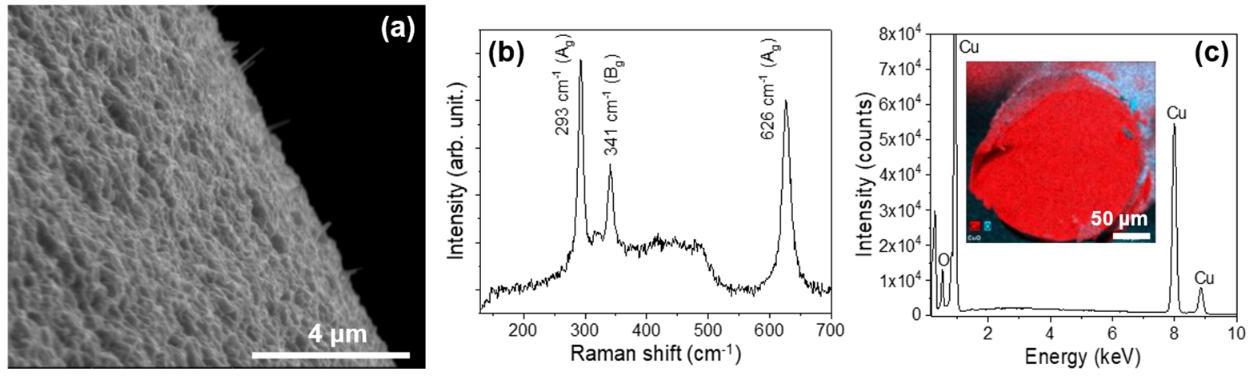

图4:SWCU样品。(a)Cu线表面获得的CuO纳米线和微晶的SEM图像;(b)在覆盖纳米线的表面获得的拉曼光谱;(c)表面记录的EDS谱。插图为Cu(红色)和氧(青色)在Cu线横截面分布的EDS图

分析结果:Cu线在7A电流下氧化60秒后,表面形成了由亚微米晶体和纳米线组成的涂层。拉曼光谱确认了CuO的存在,EDS分析证实了Cu和O的存在,氧化层厚度约6μm。

样品表征结果 - IWZN样品

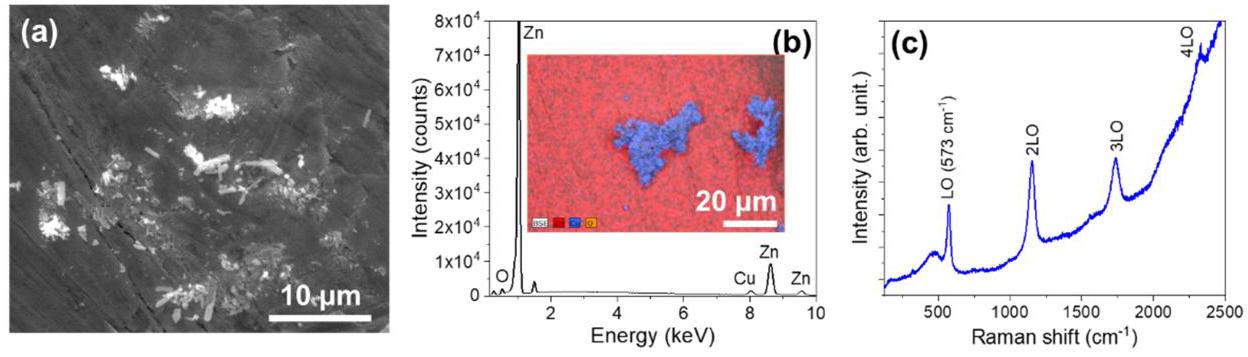

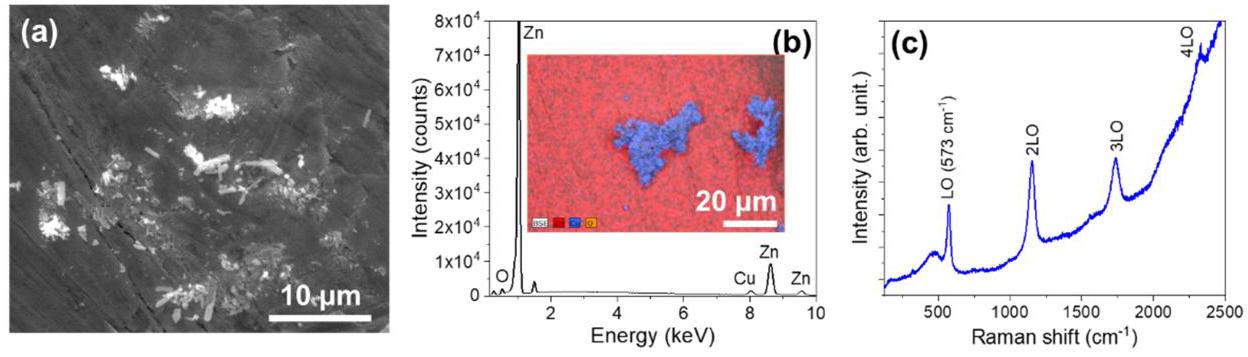

图5:IWZN样品。(a)Zn线浸入CuO粉末后经焦耳加热的表面SEM图像;(b)IWZN样品的EDS测量。插图为成分分布图,Zn信号呈红色,Cu信号呈蓝色;(c)IWZN线表面的拉曼光谱

分析结果:Zn线浸入CuO粉末后在4.2A电流下氧化30秒,形成了氧化物层,其中嵌入了粉末微粒。与SWZN样品相比,纳米线密度降低,长度更短(几十到几百纳米)。EDS和拉曼测量确认嵌入的粉末主要为氧化铜,周围被ZnO层包围。

样品表征结果 - IWCU样品

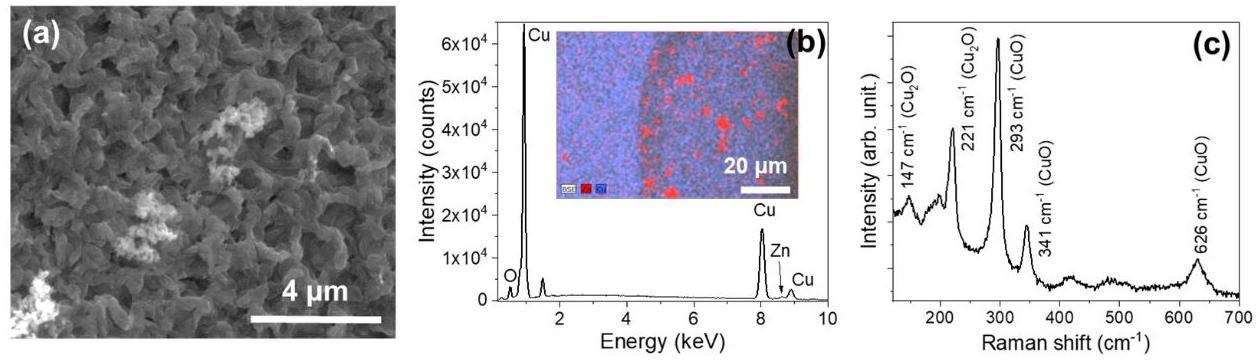

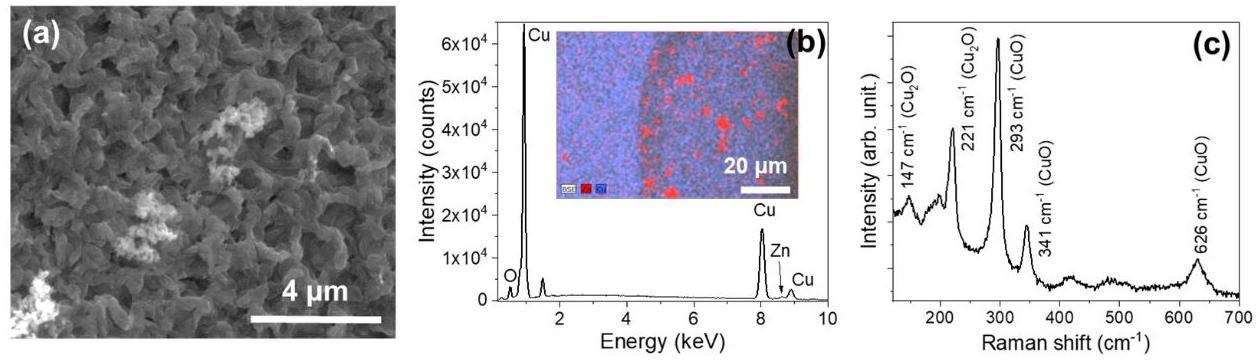

图6:IWCU样品。(a)Cu线浸入ZnO粉末后经焦耳加热的表面SEM图像;(b)IWCU样品的EDS测量。插图为成分分布图,Zn信号呈红色,Cu信号呈蓝色;(c)IWCU线表面的拉曼光谱

分析结果:Cu线浸入ZnO粉末后在10A电流下氧化120秒,产生了更厚的氧化物层与微晶。EDS测量确认ZnO粉末嵌入在氧化铜微晶基质中。拉曼光谱显示了CuO的特征峰,还观察到了Cu₂O的新峰,表明生长条件影响了氧化过程。

样品表征结果 - BW样品

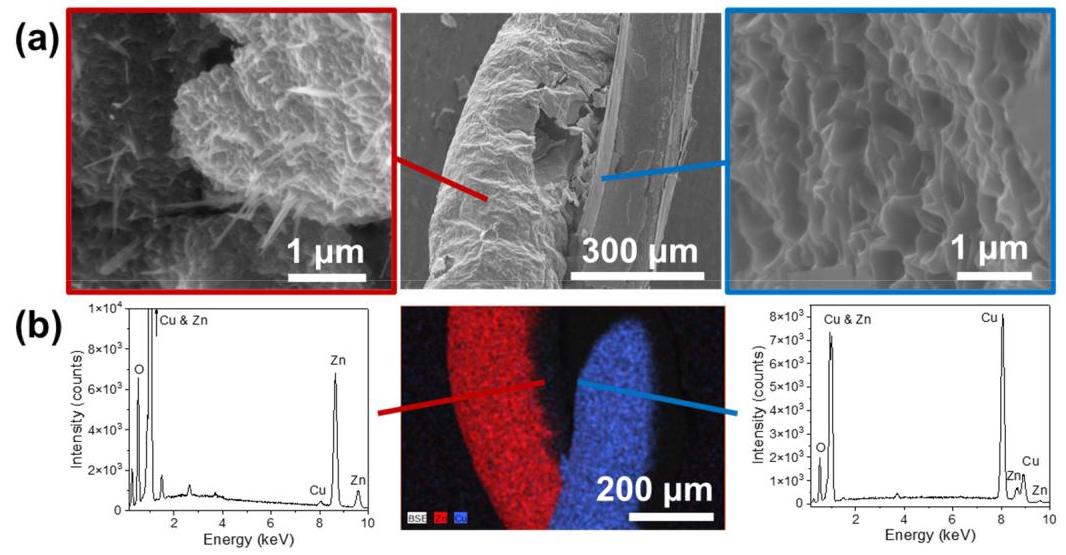

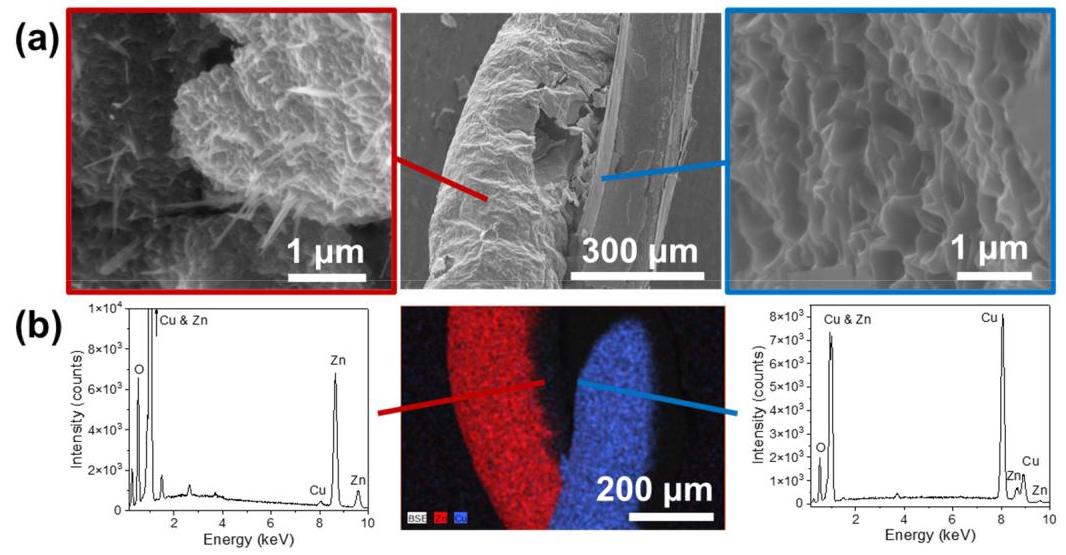

图7:(a)编织纳米线的SEM图像:Cu线(右)和Zn线(左);(b)X射线图(中心)和光谱(Cu线(右)和Zn线(左))

分析结果:Zn和Cu线编织后在9A电流下氧化60秒,SEM显示纳米线密度显著提高。EDS分析显示两种氧化物壳中实现了有效的交叉掺杂,在Zn线中检测到铜,在Cu线中检测到锌,证实了ZnO:CuO异质结的形成。

光催化性能比较

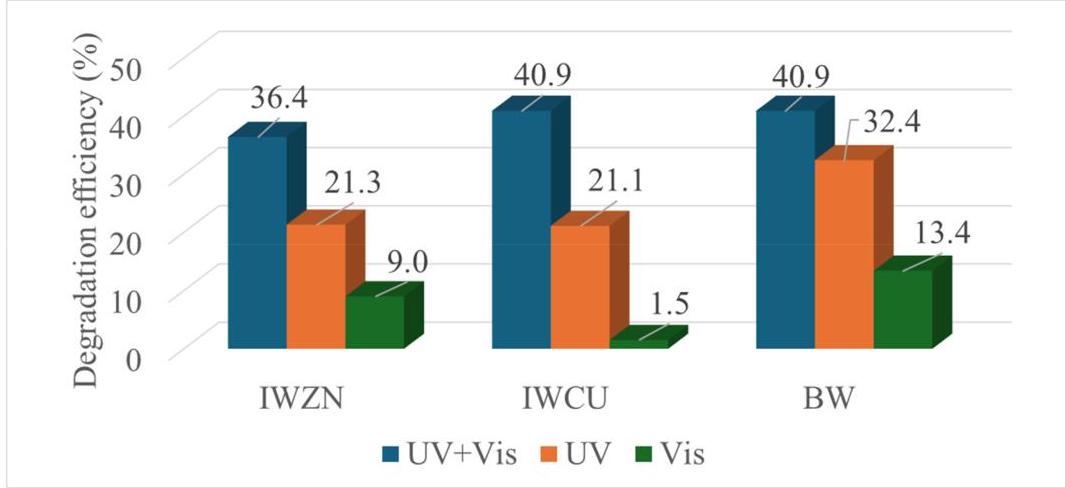

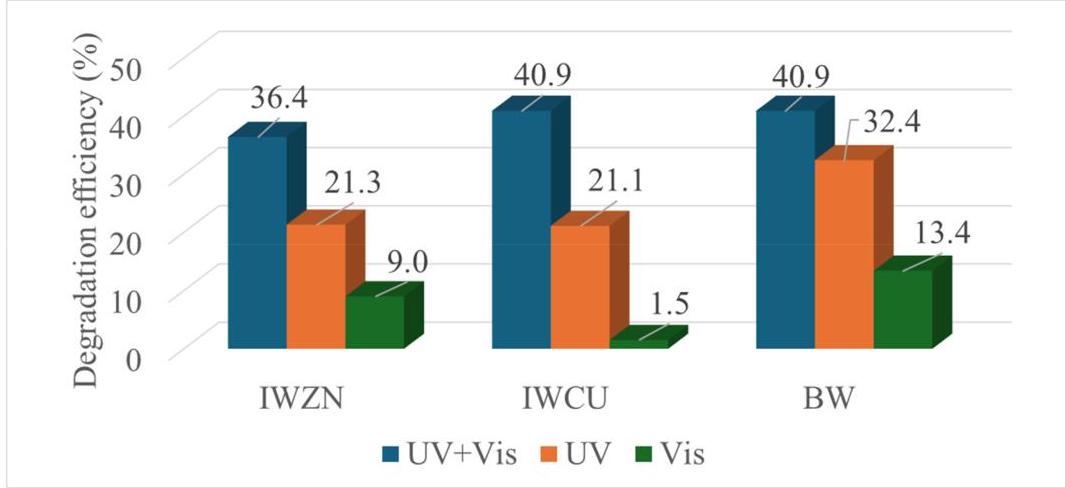

图8:不同样品组的光催化性能

分析结果:BW系列样品在所有光照条件下表现出最佳的光催化性能,特别是在可见光照射条件下。这表明ZnO/CuO复合结构有效地提高了光催化效率,尤其是在太阳能光催化应用方面具有潜力。

BW样品的光催化动力学

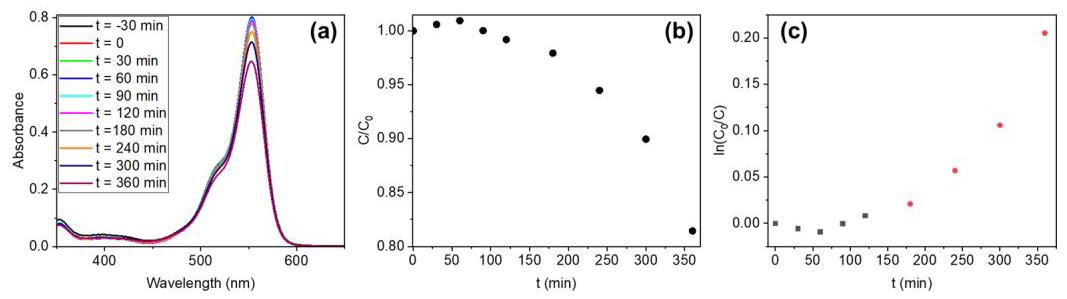

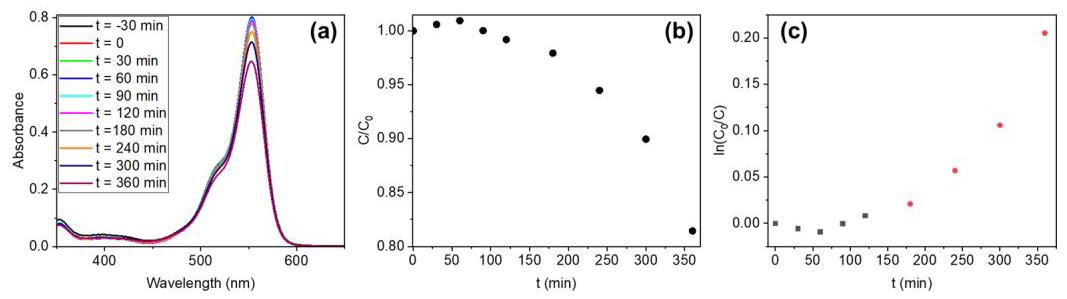

图9:(a)以BWs为光催化剂,UV+Vis光照下罗丹明UV-Vis吸收光谱随时间的变化;(b)BW样品的C/C₀随时间变化;(c)以BWs为光催化剂时罗丹明染料的准一级动力学。黑色方块和红色圆圈表示观察到的两种线性行为

分析结果:BW样品的光催化降解过程在前3小时效果不明显,之后变得更加有效。动力学分析显示存在两种机制:第一种速率常数为9.2×10⁻⁵ min⁻¹,第二种速率常数为1.4×10⁻³ min⁻¹。这种双机制行为可能与样品表面的电偶腐蚀过程相关。

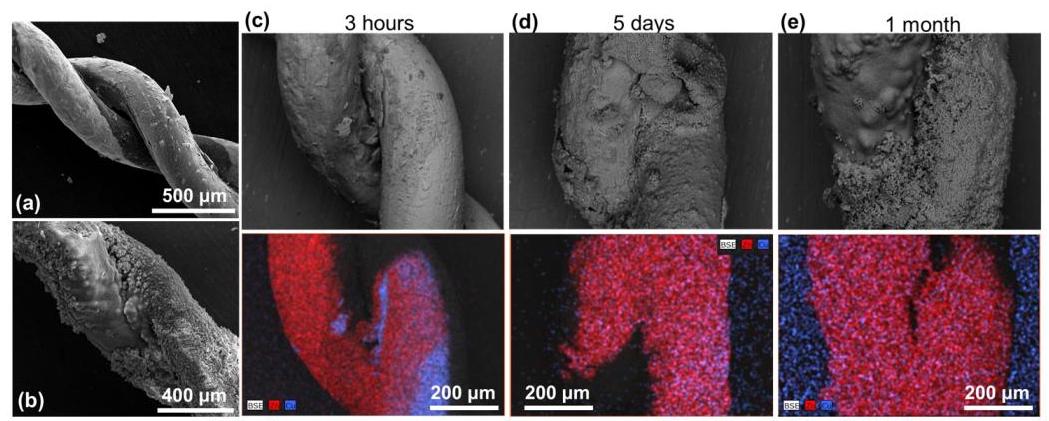

电偶腐蚀过程的SEM观察

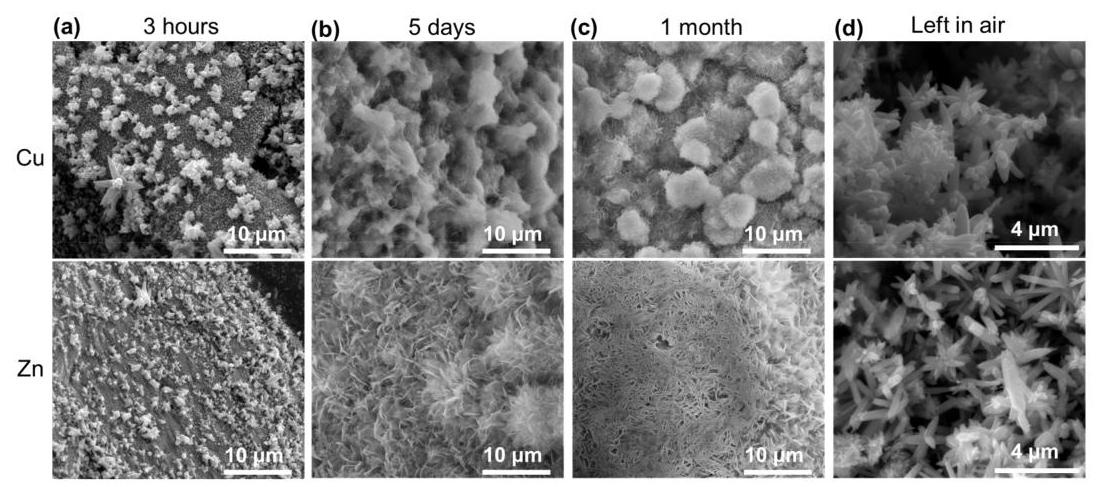

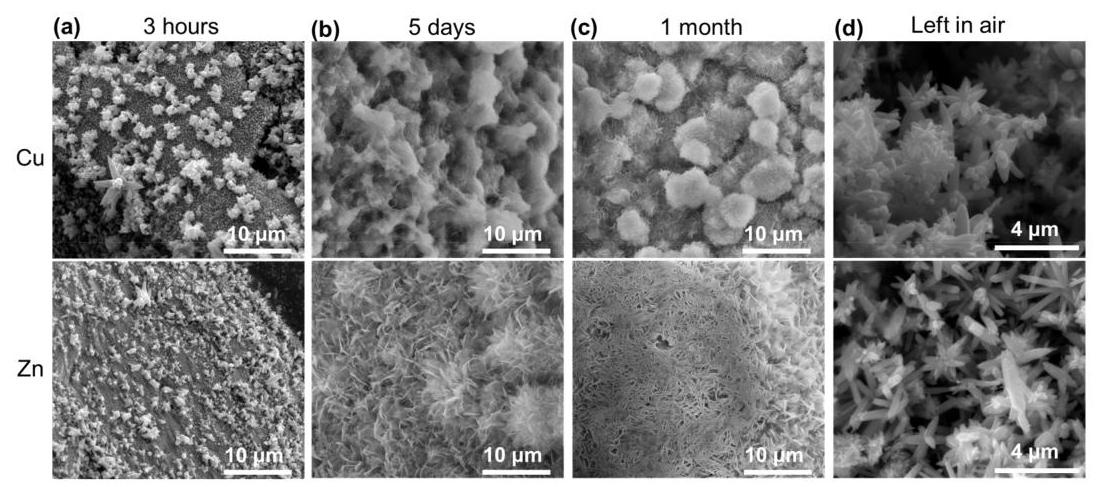

图10:BW样品(Cu线上,Zn线下)在溶液中(a)3小时、(b)5天和(c)1个月后的SEM图像。(d)样品在空气中放置后BW样品(Cu线上,Zn线下)表面的SEM图像

分析结果:样品在溶液中浸泡3小时后,表面形态完全改变,出现了花状微结构。随着时间延长(5天到1个月),样品继续变化,显示出片状微结构。当样品在空气中放置时,花状结构中的六角形棒取代了片状结构,表明电偶腐蚀过程在光照条件下持续进行。

电偶腐蚀过程的EDS分析

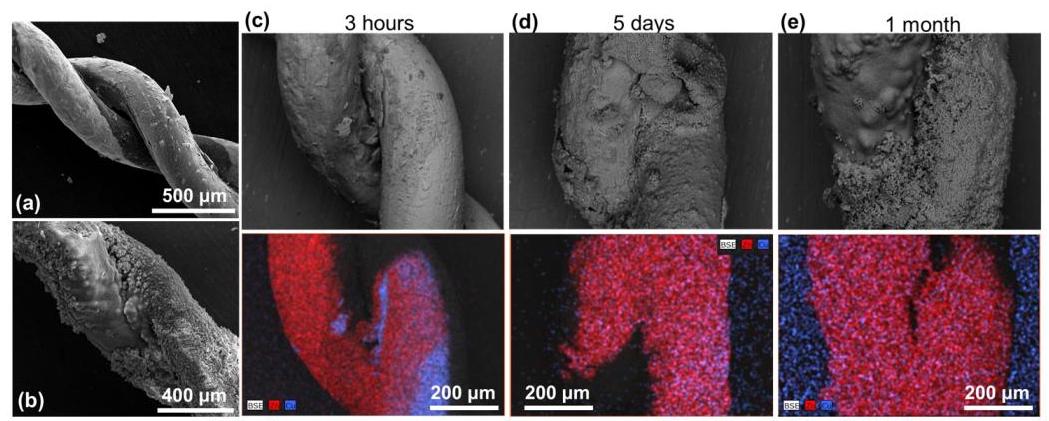

图11:BW样品在溶液中(a)3小时和(b)1个月后的SEM图像。BW样品在溶液中(c)3小时、(d)5天和(e)1个月后的EDS图。在EDS图中,Zn信号呈红色,Cu信号呈蓝色

分析结果:EDS分析显示,在溶液中浸泡3小时后,Zn(红色)开始覆盖Cu(蓝色)线。5天后覆盖几乎完成。1个月后,由于Zn覆盖层的厚度,无法识别Cu线。这些观察结果证实了Zn-Cu电偶对的形成促进了电偶腐蚀过程,Zn迁移并在Cu表面形成覆盖层。

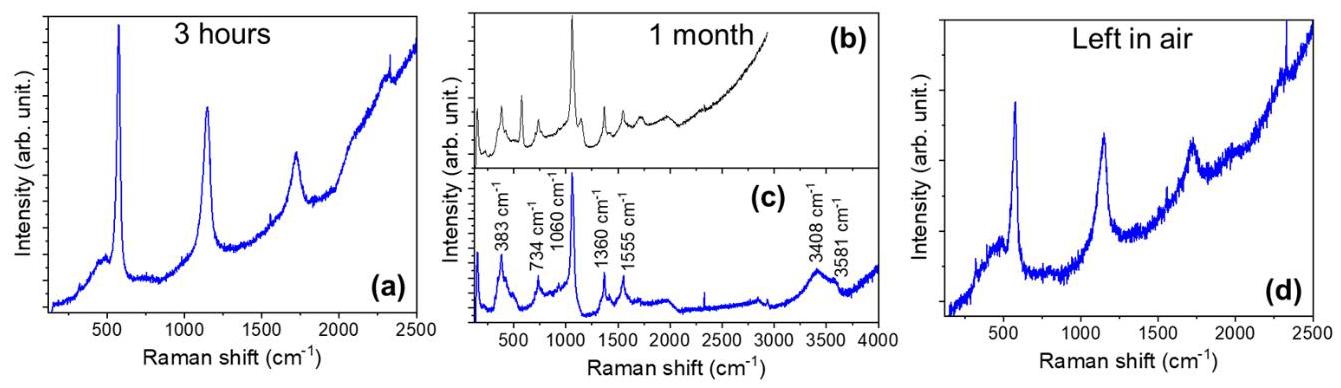

电偶腐蚀过程的拉曼分析

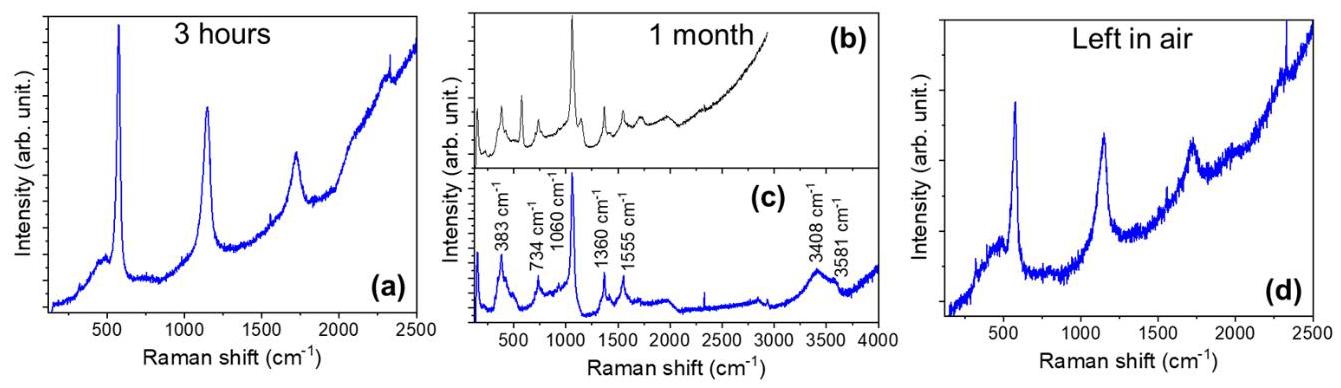

图12:在BW样品表面记录的拉曼光谱(a)3小时后和(b,c)1个月后在溶液中。(d)电偶腐蚀后样品在空气中放置几天后的拉曼光谱

分析结果:拉曼光谱证实了电偶腐蚀过程。处理3小时后,六角形微棒组成的花状结构显示出ZnO的特征共振拉曼模式。处理1个月后,检测到两种不同的拉曼光谱:一种对应于氢氧化锌,另一种与碳酸盐振动相关,表明形成了氢氧化锌碳酸盐(水锌矿)。当样品在空气中放置时,所有氢氧化锌最终转化为ZnO。