材料合成与表征

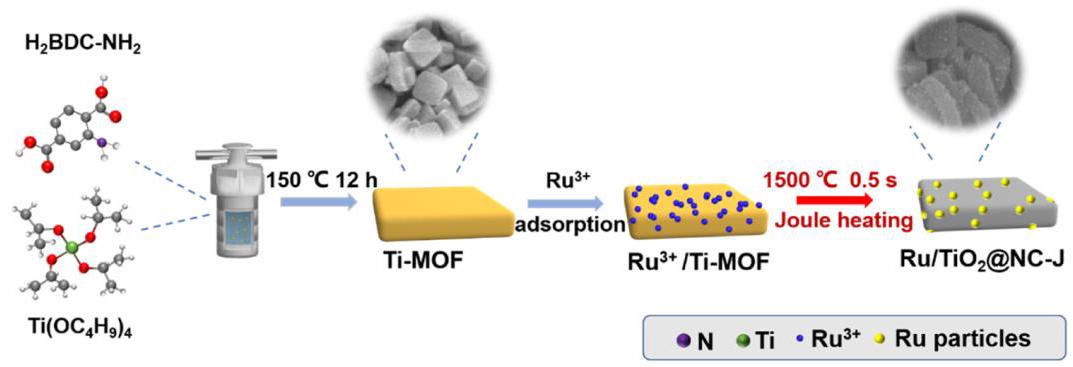

图1. Ru/TiO2@NC-J合成示意图

通过高温冲击方法,Ti-MOF在极短时间内(0.5秒)转化为高度导电的氮掺杂碳,其中分散着微小TiO2颗粒,同时生成超细Ru纳米粒子。胺功能化MOF中的游离胺基(-NH2)通过其孤对电子与过渡金属原子的空D轨道之间的强配位有效稳定金属阳离子,使更多Ru3+离子被锚定。

第一作者: Jinxiu Cai (青岛科技大学)

通讯作者: Lingbo Zong (青岛科技大学), Zumin Wang (中国科学院过程工程研究所), Lei Wang (青岛科技大学)

图1. Ru/TiO2@NC-J合成示意图

通过高温冲击方法,Ti-MOF在极短时间内(0.5秒)转化为高度导电的氮掺杂碳,其中分散着微小TiO2颗粒,同时生成超细Ru纳米粒子。胺功能化MOF中的游离胺基(-NH2)通过其孤对电子与过渡金属原子的空D轨道之间的强配位有效稳定金属阳离子,使更多Ru3+离子被锚定。

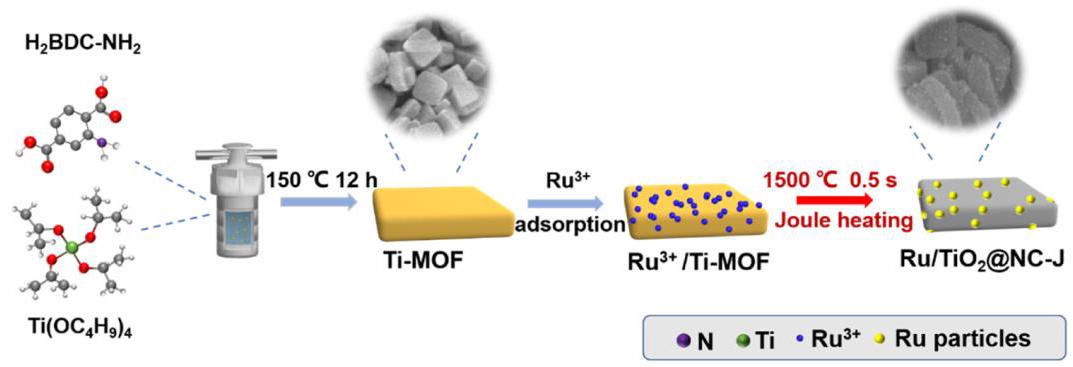

图2. (a) Ru/TiO2@NC-J的SEM图像; (b) TEM图像(插图为SAED图谱); (c) HRTEM图像(插图为Ru尺寸分布); (d) HAADF-STEM图像和相应EDX元素分布图

快速热冲击后,获得的Ru/TiO2@NC-J保持了类似尺寸和形状的形态,但表面更粗糙,表明Ru粒子成功负载。TEM显示Ti-MOF基底在煅烧后保留了原始形态,但有一些较暗的点,被认为是Ru粒子。HRTEM显示TiO2粒子尺寸约为20 nm,Ru粒子尺寸约为3.5 nm,而常规煅烧方法获得的Ru/TiO2@NC-T中Ru尺寸大多为5.5 nm。0.32 nm的晶格间距归属于金红石相TiO2的(110)晶面,0.21 nm的晶格间距对应于六方Ru的(002)晶面。

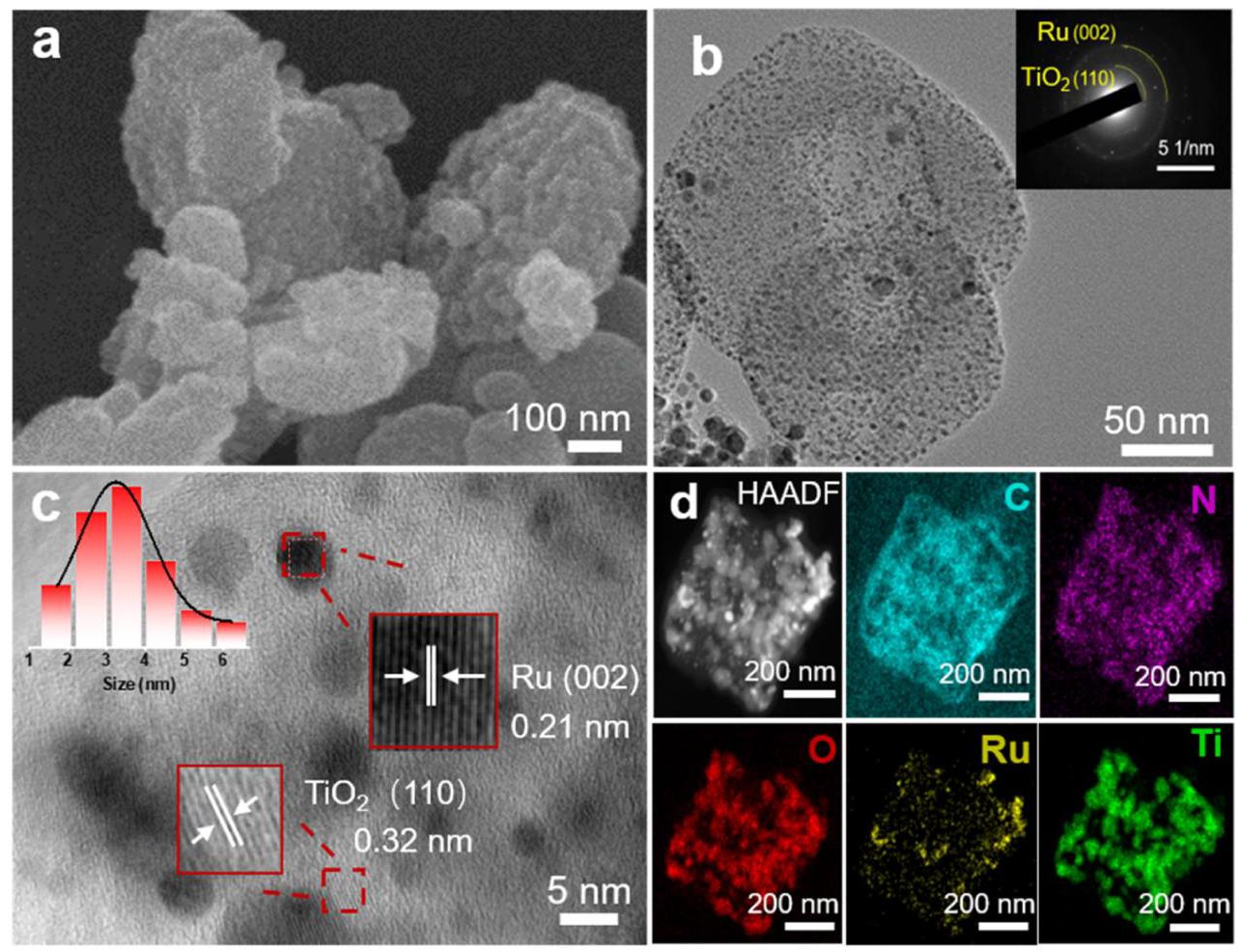

图3. (a) Ru/TiO2@NC-J的XRD图谱; (b) 拉曼光谱; (c) N2吸附-脱附等温线; (d) BJH孔径分布

XRD图谱证实生成的Ru物种基本为金属形式,43.8°处的衍射峰归属于元素Ru的(110)晶面(PDF#06-0663)。拉曼光谱中1349 cm-1处的D峰与缺陷或无序碳材料相关,1590 cm-1处的G峰与石墨结构的面内振动相关。与普通煅烧样品相比,Ru/TiO2@NC-J的D峰增强,ID/IG值显著增加,表明高温轰击过程中碳组分的石墨化程度增加并产生更多缺陷。BET测试表明Ru/TiO2@NC-J保持了最高的比表面积(209.4 m2 g-1)和最大孔体积(0.21 cm3 g-1),平均孔径为2-50 nm,证明MOF衍生材料具有介孔特征。

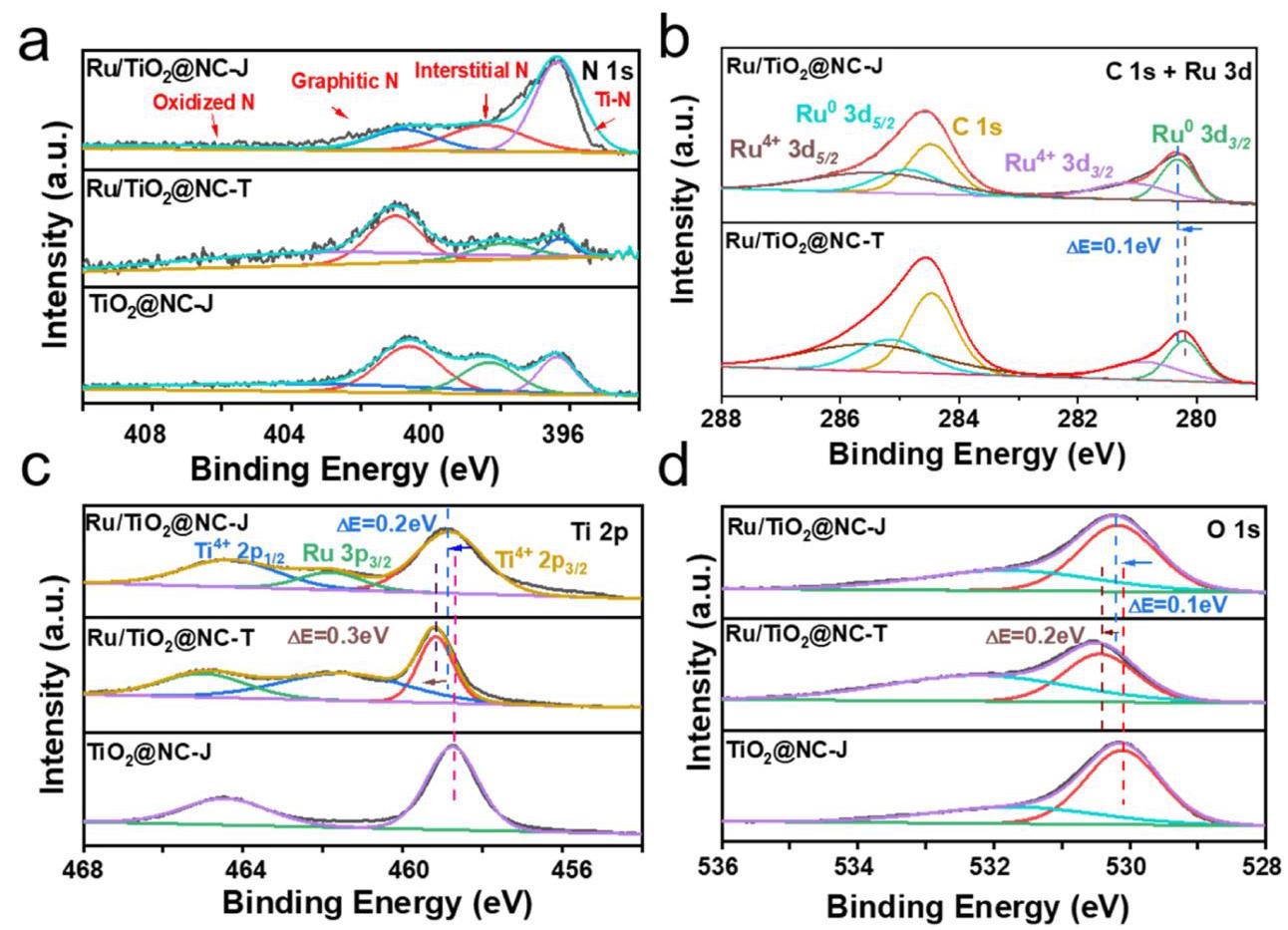

图4. Ru/TiO2@NC-J的高分辨率XPS光谱: (a) N 1s; (b) Ru 3d和C 1s; (c) Ti 2p; (d) O 1s

XPS全谱证实了Ru、Ti、O、N和C元素的存在,进一步证明了Ru/TiO2@NC-J的成功合成。高分辨率N 1s光谱中,403.7和400.8 eV处的峰分别归属于氧化氮和石墨氮,而398.2和396.3 eV处的峰分别归属于TiO2晶格中的间隙氮和取代氮(即Ti-N键)。280.6和284.7 eV处的两个峰对应于Ru0(3d5/2)和Ru0(3d3/2),表明样品中形成了金属Ru。Ti4+的结合能为464.3和458.6 eV,分别归属于Ti 2p1/2和Ti 2p3/2。Ti4+峰向更高结合能移动,表明金属Ru和TiO2之间发生了电荷转移,增强了Ru与载体之间的SMSI。

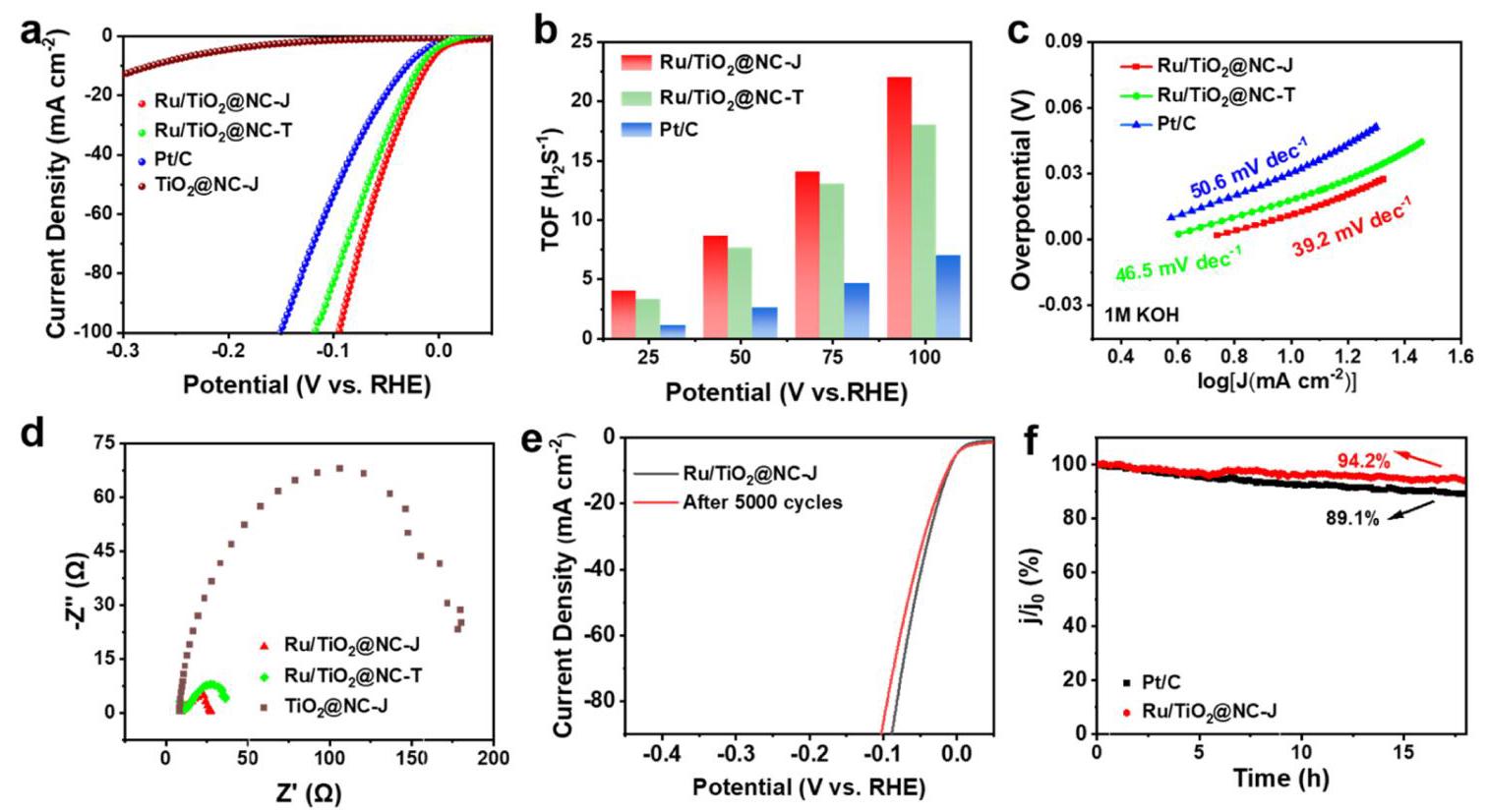

图5. 1.0 M KOH中的HER性能: (a) HER极化曲线; (b) 不同过电位下的TOF曲线; (c) 塔菲尔图; (d) 奈奎斯特图; (e) 5000次循环前后的极化曲线; (f) Ru/TiO2@NC-J和Pt/C的i-t曲线

在1.0 M KOH介质中,Ru/TiO2@NC-J表现出最佳的电催化活性,仅需11 mV过电位即可驱动10 mA cm-2电流,约为Ru/TiO2@NC-T的一半。Ru/TiO2@NC-J在50 mV时具有惊人的TOF值8.6 s-1,是Pt/C(2.6 s-1)的3.3倍。塔菲尔斜率为39.2 mV dec-1,远低于Pt/C(50.6 mV dec-1)和Ru/TiO2@NC-T(46.5 mV dec-1),表明反应动力学更快。交换电流密度达到3.16 mA cm-2,几乎是Pt/C(1.77 mA cm-2)的两倍。经过5000次CV循环后,催化活性损失可忽略不计,在18小时内10 mA cm-2电流密度下的变化很小,显著优于商业Pt/C。

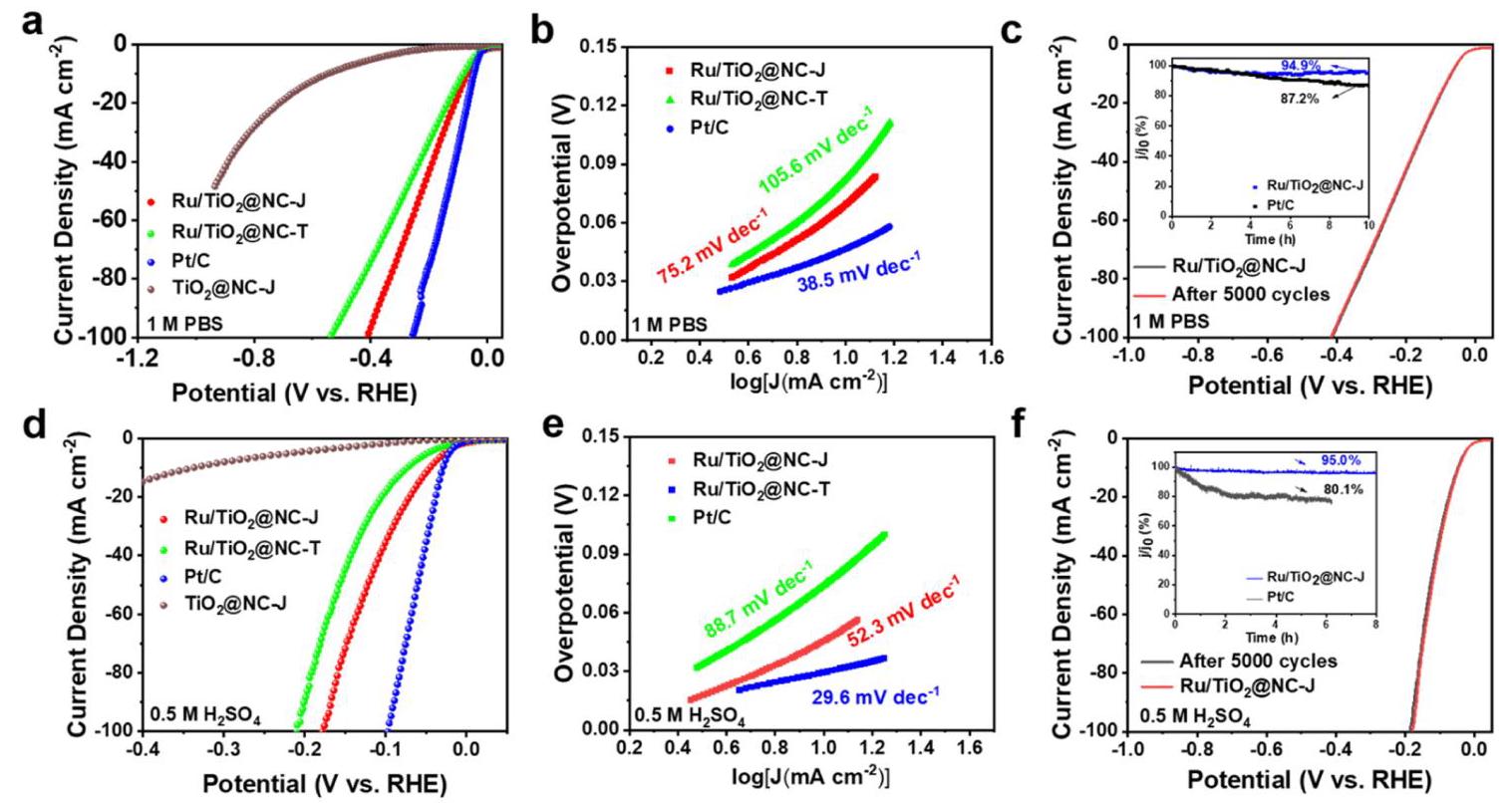

图6. (a) 1.0 M PBS和(d) 0.5 M H2SO4中的HER极化曲线; (b) 1.0 M PBS和(e) 0.5 M H2SO4中的塔菲尔图; (c) 1.0 M PBS和(f) 0.5 M H2SO4中10小时的i-t曲线

在中性(1.0 M PBS)条件下,Ru/TiO2@NC-J在10 mA cm-2电流密度下的过电位达到69 mV,塔菲尔斜率为75.2 mV dec-1,具有更高的反应和电子转移动力学。在酸性(0.5 M H2SO4)条件下,过电位达到49 mV(10 mA cm-2),塔菲尔斜率为52.3 mV dec-1,也小于Ru/TiO2@NC-T。在不同电解质中进行重复(5000次CV循环)或长期(10小时)测试后,催化活性损失均可忽略不计,其稳定性甚至显著优于Pt/C。