High-Temperature Pulse Method for Nanoparticle Redispersion

高温脉冲法用于纳米粒子再分散

第一作者: Hua Xie (马里兰大学)

通讯作者: Liangbing Hu (马里兰大学)

DOI: 10.1021/jacs.0c04887

PDF原文

期刊: Journal of the American Chemical Society

发表年份: 2020

研究方法

CNF薄膜制备

将聚丙烯腈(PAN)溶液(8%质量比在DMF中)在10 kV电压、15 cm纺丝距离和1 mL/h供料速率下进行电纺。收集的电纺纤维在280°C空气中稳定5小时,然后在580°C氩气氛围中碳化处理。

纳米粒子再分散过程

使用尺寸为10 mm × 30 mm × 50 μm的CNF薄膜作为加热器和基底。将金属氧化物粉末(10 mg)与乙醇(10 mL)混合,超声处理1小时。取10 μL悬浮液滴在CNF基底上。在氩气氛围中,通过外部Keithley 2425源表施加电流脉冲(约100 ms),使局部温度迅速升高至1500-2000 K,然后以10^5 K/s的速率快速冷却至室温。

温度测量

使用Vision Research Phantom Miro M110高速相机(1000帧/秒)记录加热过程,通过比色法测量温度。利用MATLAB处理图像数据,计算温度分布。

表征方法

使用场发射SEM(Tescan XEIA FEG SEM)和TEM(JEOL 2100F)观察粒子形貌;XRD(D8 Bruker)分析晶体结构;ICP-MS(PerkinElmer NexION 300D)测定元素含量。

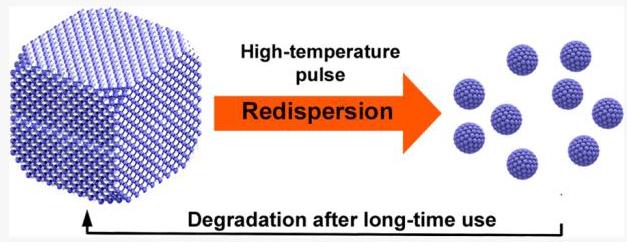

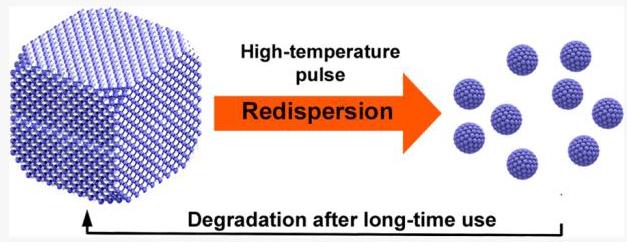

图1: 高温脉冲法示意图及Pt纳米粒子再分散效果

图1a: 高温脉冲法示意图。通过控制电流脉冲瞬时产生高温环境,将聚集颗粒分散为纳米级组分。

图1b: Pt纳米粒子在高温脉冲处理前后的TEM图像。处理后粒子分布均匀,氧还原性能显著提高。

分析结果

高温脉冲方法通过瞬时高温(约100 ms)增强金属原子迁移能力,促进再分散,同时快速冷却(10^5 K/s)有效抑制烧结。Pt纳米粒子经过处理后分布均匀,催化性能得到恢复,证明该方法对贵金属有效。

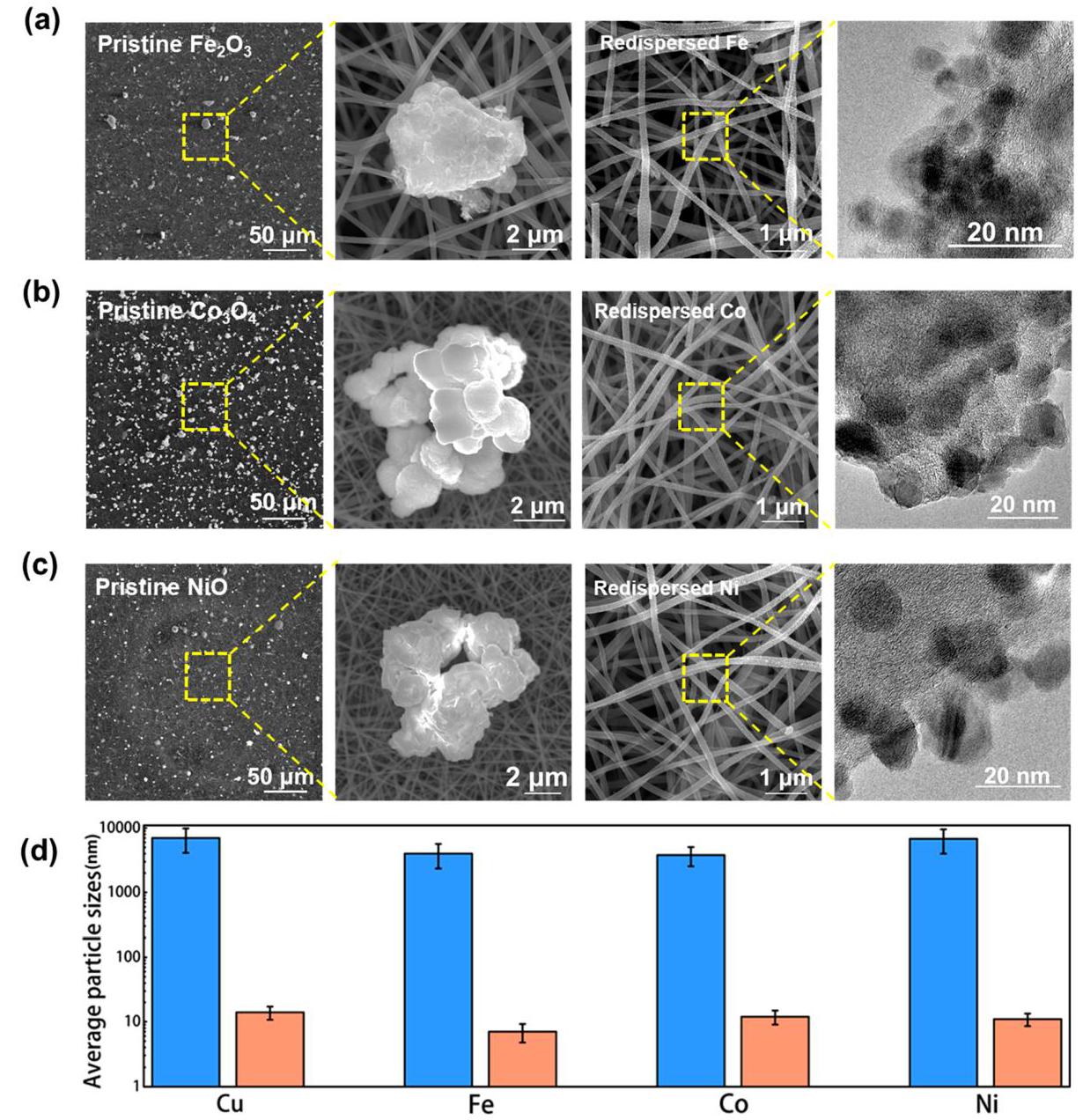

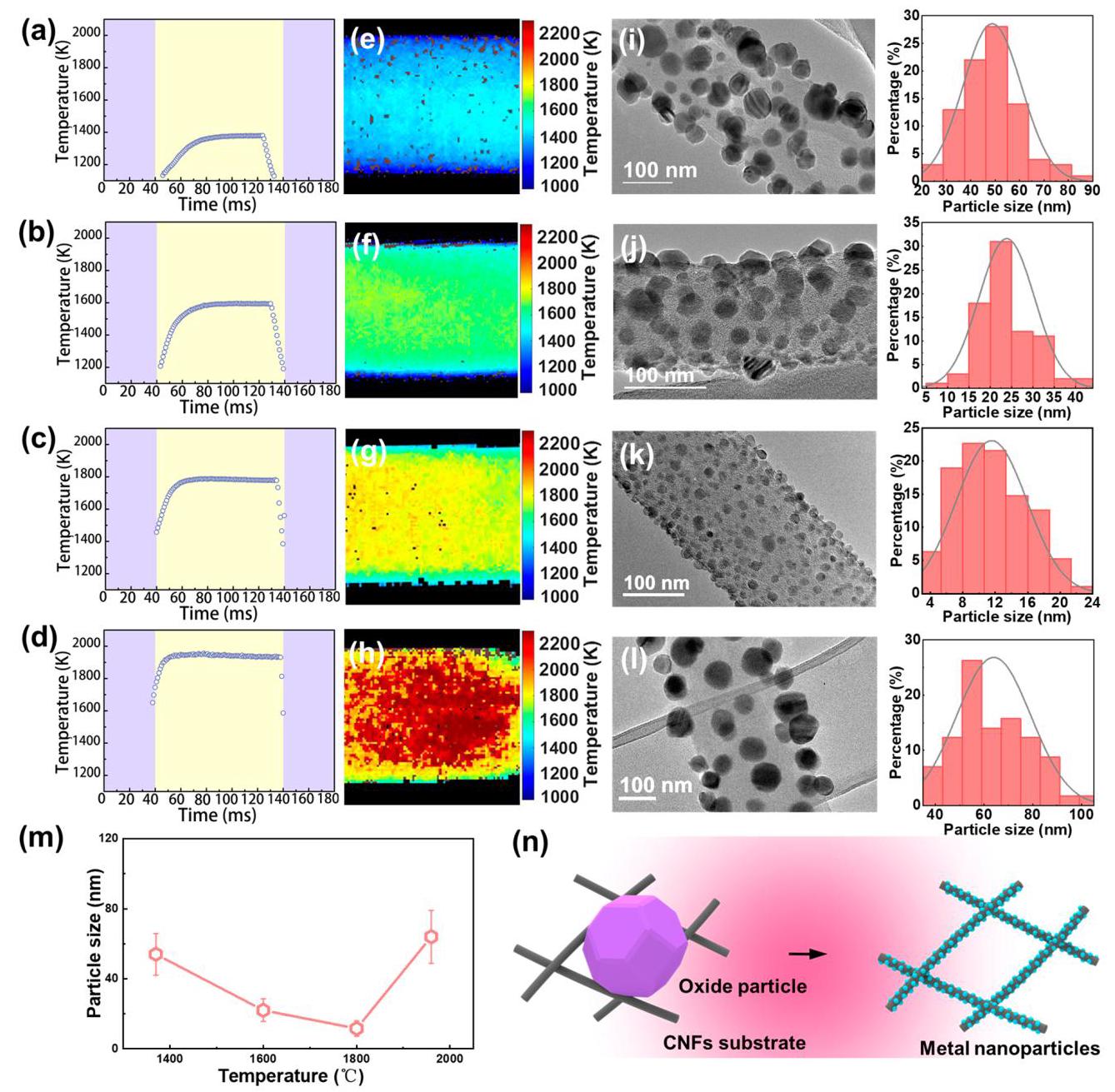

图2: Cu纳米粒子再分散表征

图2: Cu纳米粒子在CNF基底上经过高温脉冲再分散后的表征。(a)大尺寸CuO颗粒的SEM图像;(b)再分散后Cu纳米粒子的TEM图像,插图为电子衍射图;(c)XRD图谱;(d)EDX元素分布图;(e,f)再分散前后的粒径分布。

分析结果

CuO颗粒(2-20 μm)经过高温脉冲处理后,成功再分散为平均尺寸约11.6 nm的Cu纳米粒子,均匀分布在CNF基底上。XRD和电子衍射证实CuO被还原为金属Cu,且结晶性良好。EDX mapping显示Cu元素分布均匀。粒径统计表明,再分散后粒径从微米级减小到纳米级,且82%的Cu负载量得以保留。Raman光谱显示CNF基底在处理过程中保持稳定。

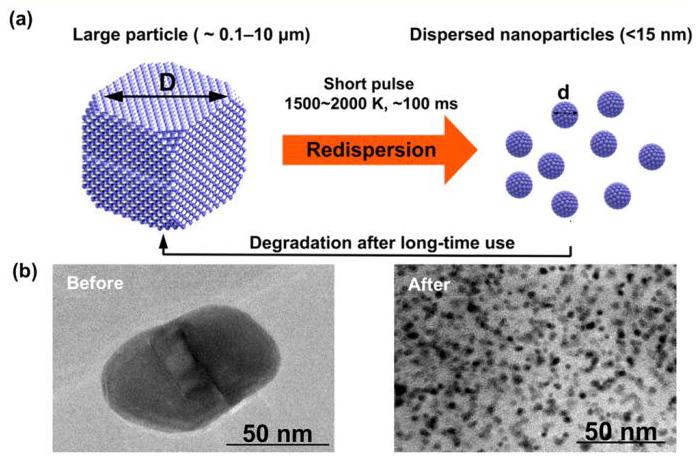

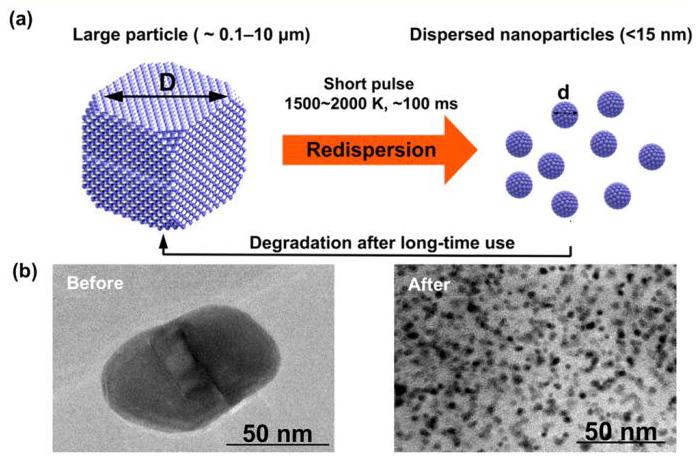

图3: 温度对粒径分布的影响

图3: 温度对粒径分布的影响。(a-d)CNF薄膜的瞬态温度曲线;(e-h)温度分布图;(i-l)不同温度下再分散Cu纳米粒子的TEM图像及粒径分布;(m)平均粒径与温度的关系;(n)瞬态再分散过程示意图。

分析结果

温度对再分散效果有显著影响。当温度从1380 K升高到1800 K时,平均粒径逐渐减小,在1800 K时达到最小(约11 nm)。这是因为高温增强了金属原子迁移能力。但当温度进一步升高到1950 K时,由于原子动能过高,局部键合无法约束原子,导致粒子重新聚集和烧结,平均粒径增大。温度分布图显示CNF薄膜加热均匀,确保再分散过程的一致性。

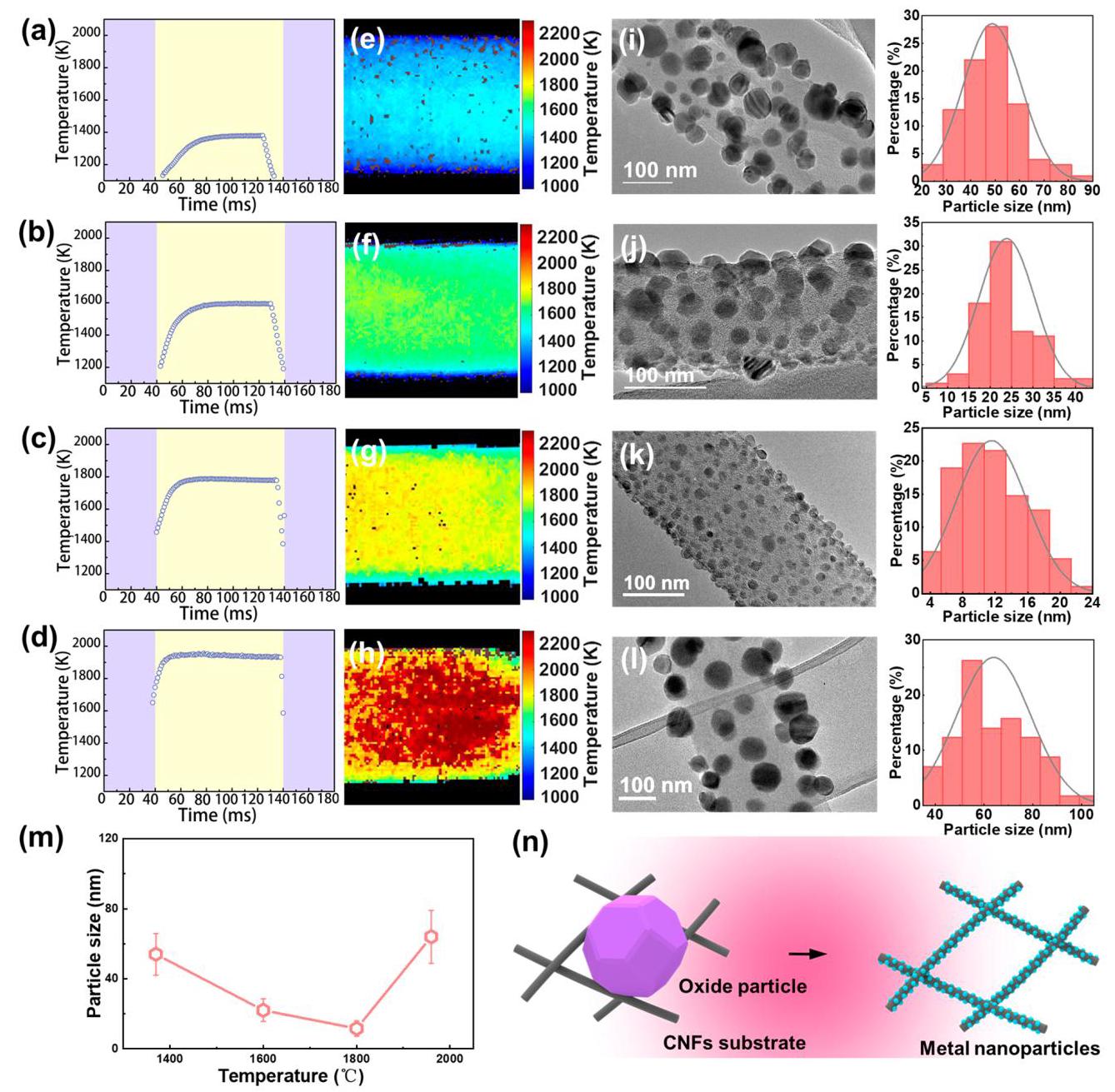

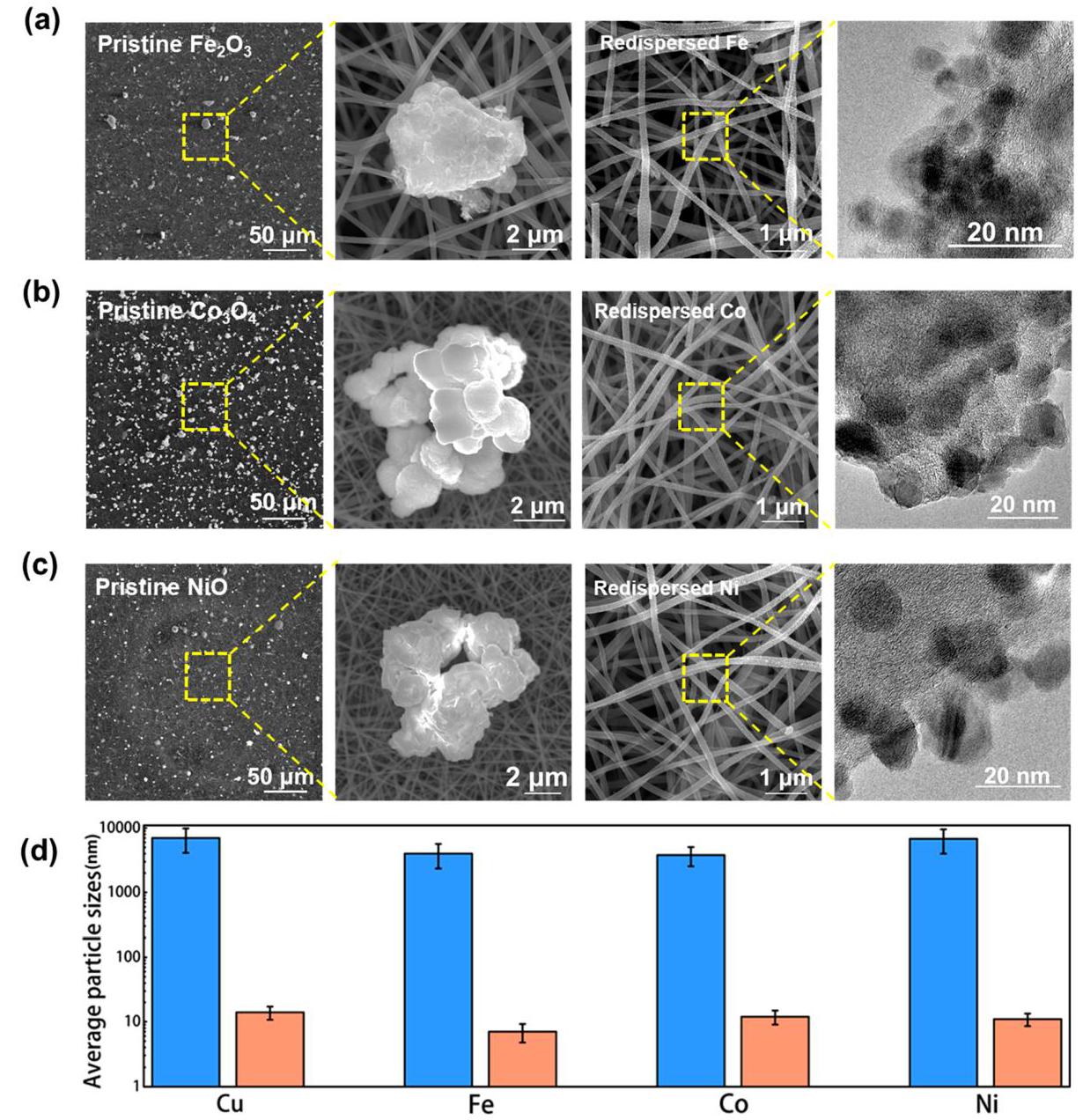

图4: 方法的通用性

图4: 高温脉冲法对不同金属氧化物和金属纳米粒子的通用性。(a)Fe2O3和Fe;(b)Co3O4和Co;(c)NiO和Ni;(d)处理前后粒径变化统计。

分析结果

高温脉冲方法对多种金属氧化物均有效。Fe2O3、Co3O4和NiO颗粒(0.1-10 μm)经过1800 K、100 ms处理后,均成功再分散为约15 nm的金属纳米粒子。XRD证实它们从氧化态转变为金属态,且由于快速冷却效应,所有金属均呈现面心立方结构。粒径统计显示,所有金属的平均粒径均从微米级减小到纳米级,证明该方法具有广泛的适用性。

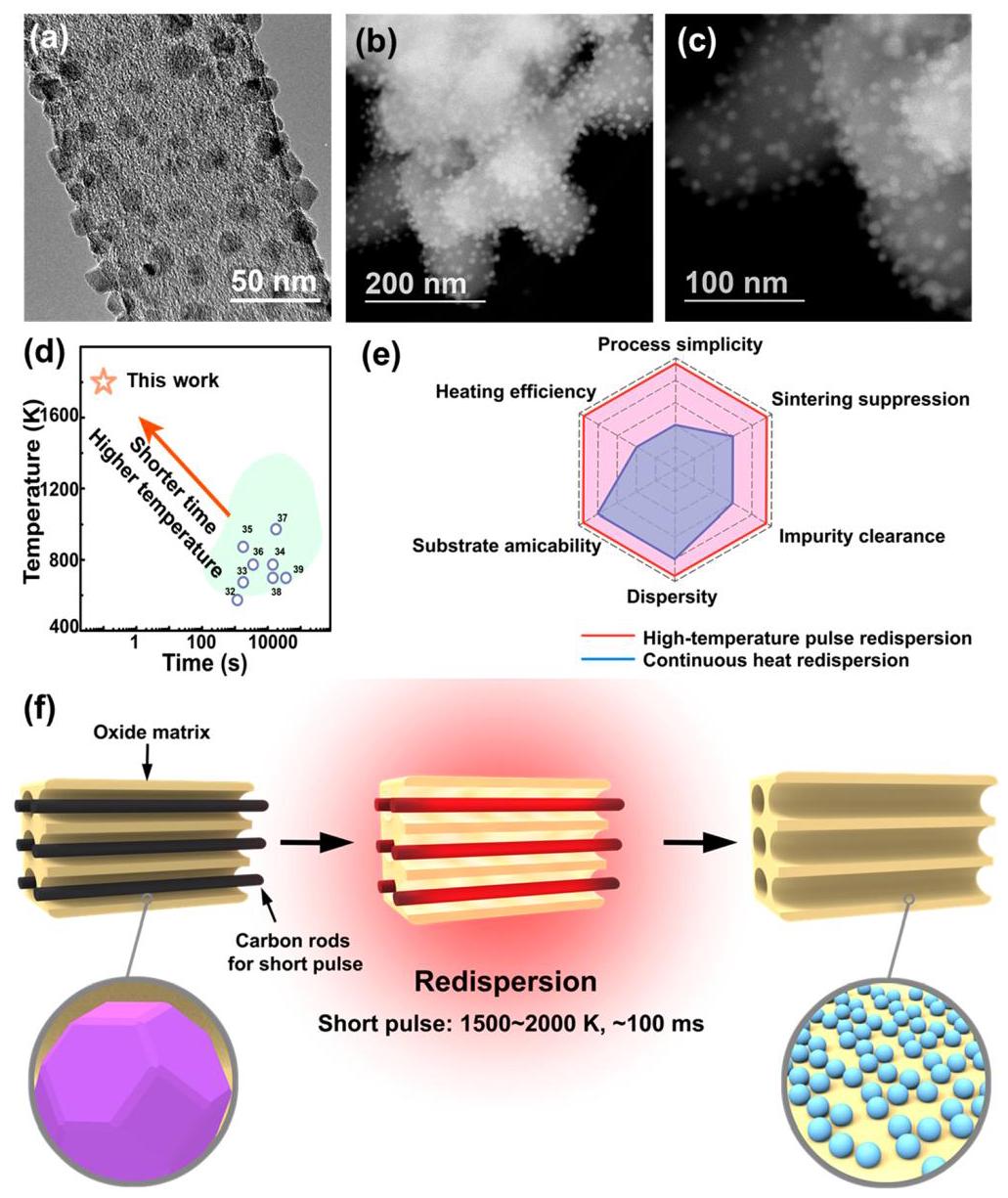

图5: 杂质去除与基底应用

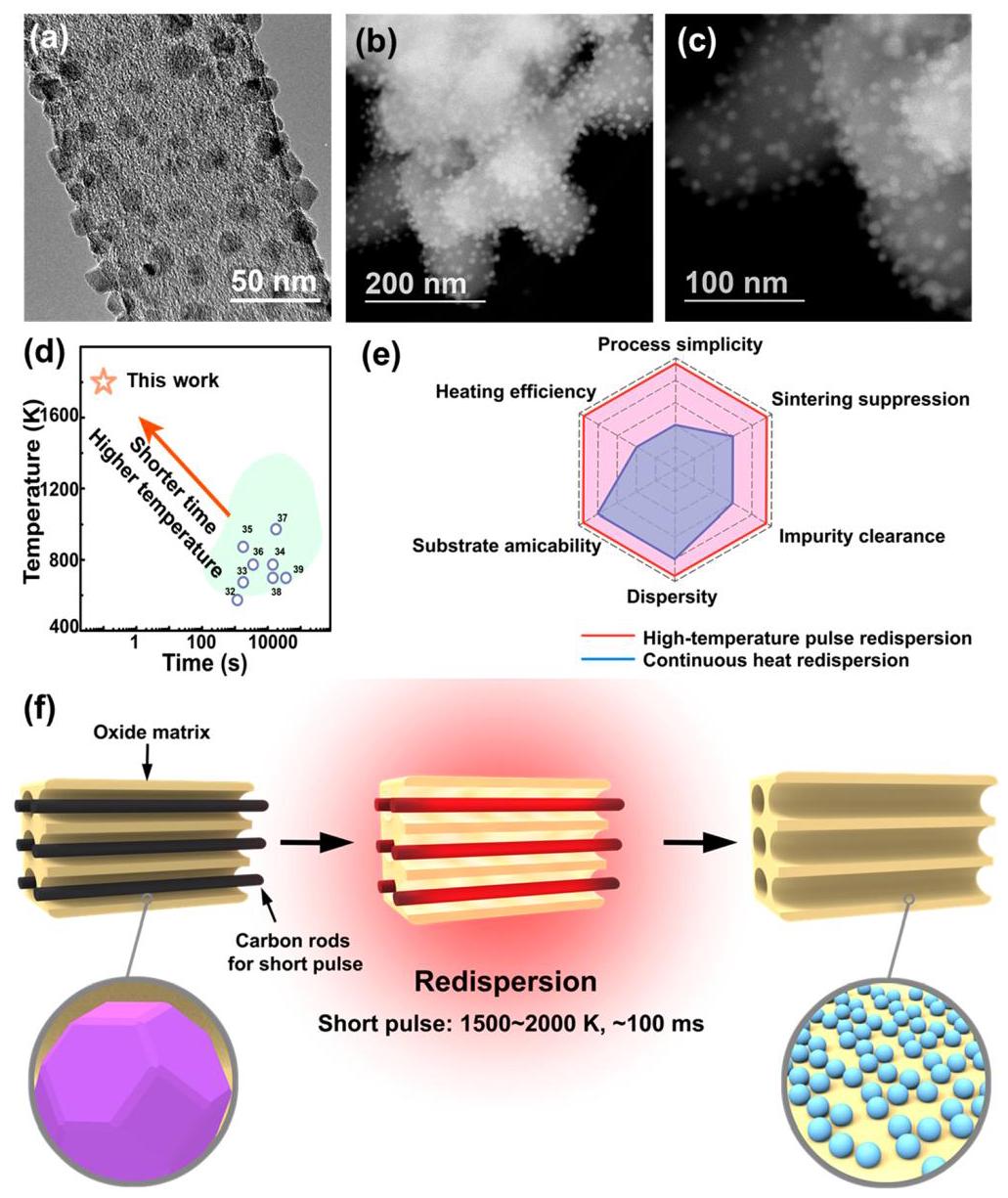

图5: (a)从CuCl2再分散的Cu纳米粒子TEM图像;(b,c)多孔Al2O3基底上Cu纳米粒子的STEM-HAADF图像;(d)与本工作与先前研究的加热时间和温度比较;(e)高温脉冲与连续加热方法的雷达图比较;(f)负载型纳米粒子催化剂快速再分散过程示意图。

分析结果

高温脉冲方法能有效去除杂质元素,如氯元素。从CuCl2再分散的Cu纳米粒子中,氯原子被成功去除。该方法也可应用于氧化物基底(如α-Al2O3),在短时间高温下保持稳定性。在多孔Al2O3基底上,Cu纳米粒子能有效分散到10 nm以下,分布均匀。与先前研究相比,本方法具有最高温度(2000 K)和最短加热时间(100 ms),在处理简单性、烧结抑制和热效率方面具有优势。示意图展示了直接再分散工程的应用潜力,无需复杂的粒子-基底分离过程。