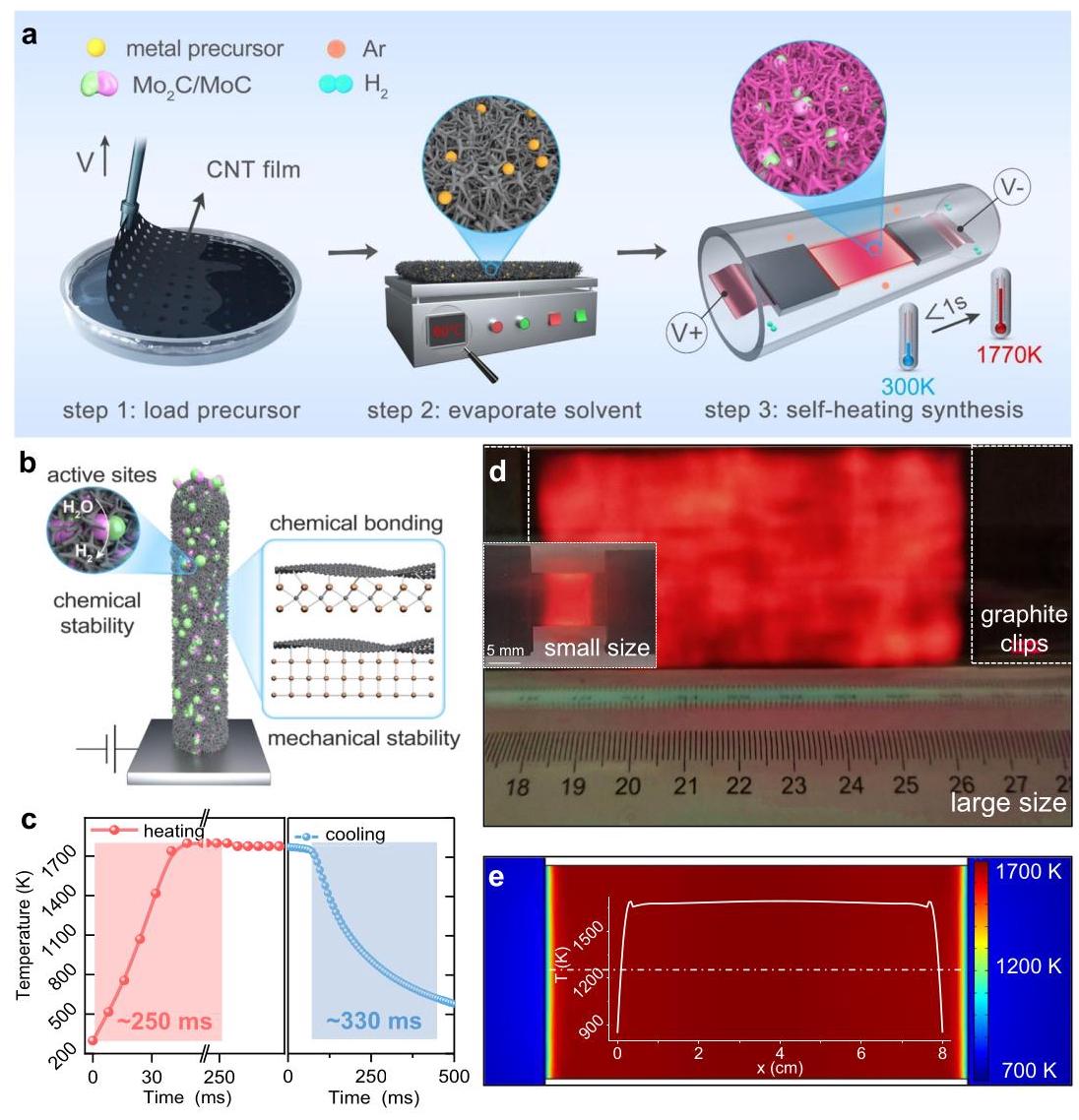

图1: 超快自加热合成方法

分析结果:

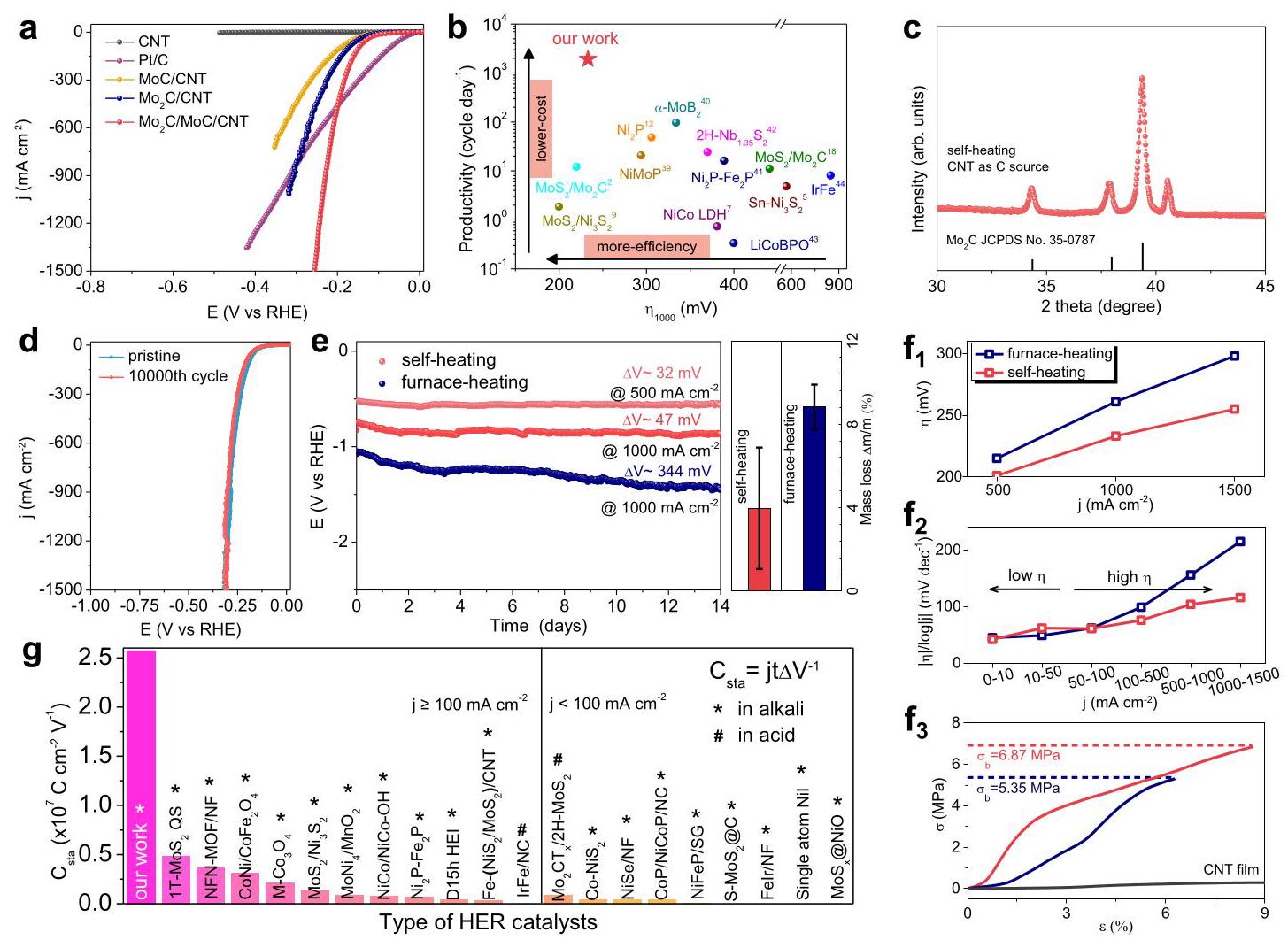

自加热方法能够在极短时间内(约256 ms)将CNT薄膜加热至1770 K的高温,并快速冷却(约330 ms)。这种方法实现了Mo2C/MoC纳米颗粒在CNT基质上的均匀分散和强化学键合,为高性能HER催化剂提供了理想的微观结构。

Chenyu Li 1,5, Zhijie Wang 2,5, Mingda Liu 1,5, Enze Wang 1, Bolun Wang 1, Longlong Xu 1, Kaili Jiang 3, Shoushan Fan 3, Yinghui Sun 4🗄, Jia Li 2🗄 & Kai Liu 1🗄

DOI: 10.1038/s41467-022-31077-x | Nature Communications | 2022

自加热方法能够在极短时间内(约256 ms)将CNT薄膜加热至1770 K的高温,并快速冷却(约330 ms)。这种方法实现了Mo2C/MoC纳米颗粒在CNT基质上的均匀分散和强化学键合,为高性能HER催化剂提供了理想的微观结构。

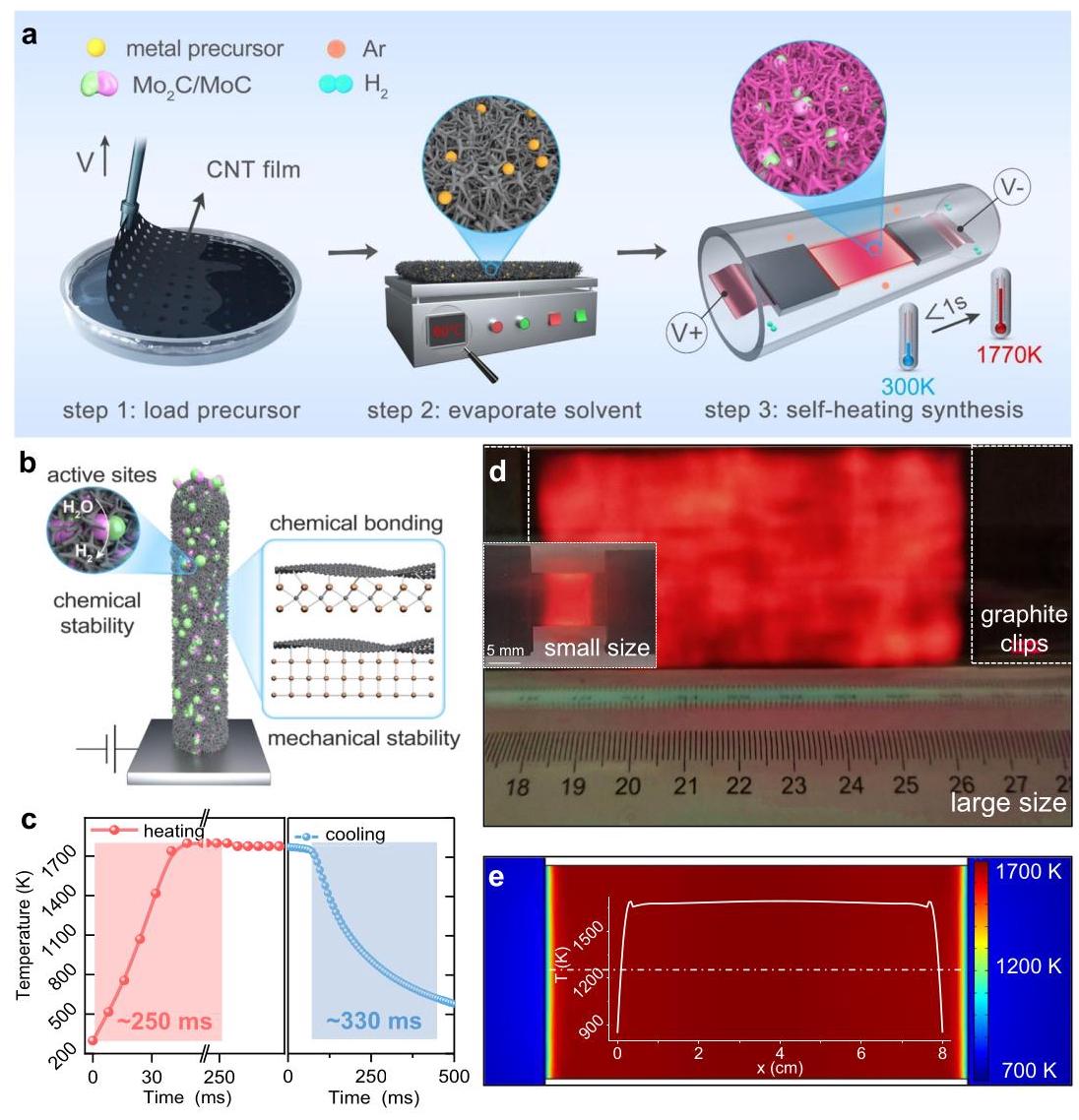

结构表征证实了Mo2C和MoC两相的成功合成及其在CNT基质上的均匀分布。XPS分析显示Mo2C和MoC之间存在电子转移,表明形成了强相互作用的异质结构。TG分析估计薄膜中Mo2C、MoC和CNT的重量百分比分别为15.4%、22.8%和61.8%。

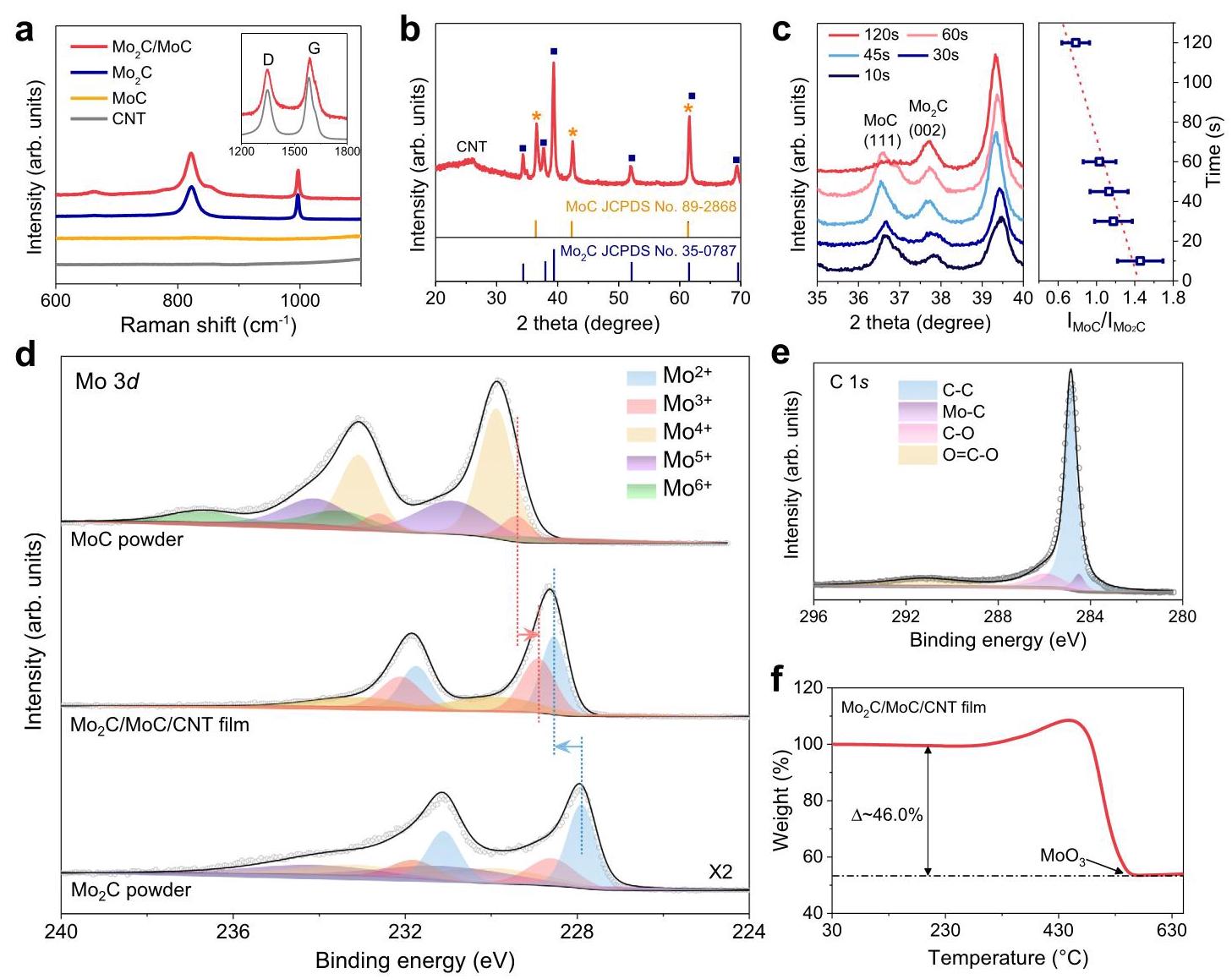

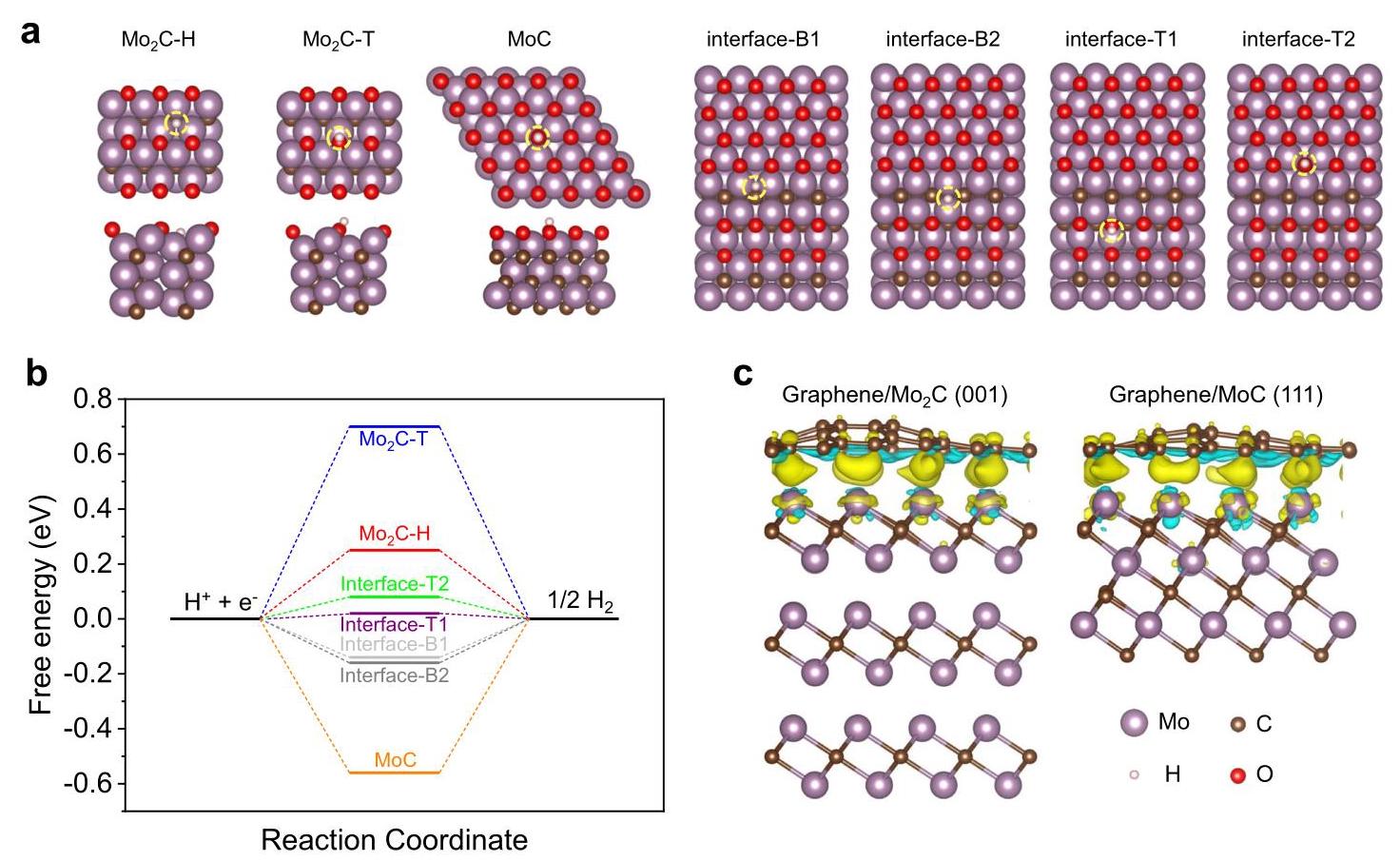

电子显微分析显示催化剂颗粒均匀分散在CNT薄膜表面,无明显团聚。HRTEM图像清晰展示了Mo2C (100)和MoC (111)之间的异质界面,晶面间距分别为0.260 nm和0.246 nm。HAADF-STEM和SAED结果进一步证实了Mo2C和MoC两相的存在及其与CNT的复合结构。

电化学测试表明,Mo2C/MoC/CNT催化剂在10、500、1000和1500 mA cm-2的电流密度下分别仅需82、201、233和255 mV的过电位。与Pt/C相比,在超过450 mA cm-2的电流密度下表现更优。长期稳定性测试显示,在1000 mA cm-2下工作14天后,过电位仅增加47 mV,表现出卓越的稳定性。

DFT计算揭示了Mo2C/MoC异质界面具有优异HER活性的机制。计算表明,Mo2C/MoC异质结构上的氢吸附自由能(ΔGH* = 0.02 eV)接近理想值(0 eV),远优于单一的Mo2C或MoC相。电荷密度分析显示Mo2C/MoC与石墨烯(模拟CNT)之间存在强耦合作用,结合能为-62.11 meV/Å2,比双层石墨烯的结合能大三倍,这解释了催化剂卓越稳定性的来源。