Joule Heating Induced Reductive Iron-Magnesium Bimetallic Nanocomposite for Eminent Heavy Metal Removal

焦耳加热诱导还原性铁镁双金属纳米复合材料用于高效重金属去除

第一作者: Chao Jia (贾超) 通讯作者: Shicheng Zhang (张士成), Xiangdong Zhu (朱向东)

复旦大学环境科学与工程系

DOI: https://doi.org/10.1021/acsestengg.3c00514

PDF原文

期刊: ACS ES&T Engineering

发表年份: 2024

论文亮点

- 采用闪速焦耳加热技术成功构建了具有相融合结构的铁镁双金属纳米复合材料,解决了零价铁材料的钝化问题。

- FeMg/NC复合材料对多种重金属(Cr(VI)、Sb(V)、Ni(II)、Cu(II))表现出卓越的去除能力,效率比单金属复合材料提高2-3倍。

研究背景

- 含重金属废水(如Cr(VI)、Sb(V)、Ni(II)、Cu(II))的不受控排放对生态系统构成严重威胁。

- 零价铁基材料因其强反应性被认为是环境修复的优秀电子供体和还原剂,但其在实际应用中的钝化和聚集问题导致重金属去除效率不理想。

- 引入第二种金属形成铁基双金属纳米粒子是一种有效策略,但大多数金属(如Pd、Pt、Ag、Cu、Ni、Pb)受成本或毒性限制。

研究方法

FeMg双金属纳米复合材料的FJH诱导合成:

- 将0.1g制备好的原材料放入石英管中,用铜电极压缩以降低原材料电阻

- 在真空干燥器(~0.6psi)中进行FJH处理,避免样品氧化,在所需放电电压(250V)下连续操作两次

- 闪光反应持续不到50ms,实现快速加热至约2940K和淬火至室温两个关键步骤

- 获得的样品命名为X/NC(包括Fe/NC、Mg/NC和FeMg/NC)

材料表征:

- 使用高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM)记录形貌和元素分布

- 通过X射线衍射(XRD)分析样品成分和晶相

- 通过X射线光电子能谱(XPS)测量元素种类

- 使用拉曼光谱仪分析样品的石墨化程度

- 通过N₂吸附/脱附获得样品的表面积和孔隙率

- 记录电化学测试(Tafel扫描和电化学阻抗谱曲线)

批量实验:

- 采用几种代表性重金属(包括Cr(VI)、Sb(V)、Ni(II)和Cu(II))探索FeMg/NC样品的多功能性

- 首先在室温无氧水溶液中进行Cr(VI)去除实验,初始pH值调整为4.0

- 在不同环境条件下(pH值、剂量、溶液气氛)研究FeMg/NC样品对污染物去除效率的影响

- 通过模拟含重金属废水去除实验探索FeMg/NC样品的潜力

分析方法:

- 使用1,5-二苯卡巴肼比色法测量Cr(VI)浓度

- 使用1,10-菲咯啉比色法定量总溶解铁和溶解Fe(II)浓度

- 通过电感耦合等离子体质谱法(ICP-OES)测量Cr、Mg、Ni、Cu和Fe浓度

- 使用氢化物发生-原子荧光光谱仪系统(HG-AFS)测量Sb浓度

- 进行密度泛函理论(DFT)理论计算

主要结论

- FeMg/NC复合材料对多种重金属(Cr(VI)、Sb(V)、Ni(II)、Cu(II))表现出卓越的去除能力,去除容量分别达到141mg Cr/g金属、77.7mg Sb/g金属、78.5mg Ni/g金属和163.3mg Cu/g金属。

- 双金属改性通过形成相融合结构增强了原子轨道杂化能力,通过电子离域效应提高了还原能力,从而显著提升了重金属去除性能。

- 理论计算和实验结果表明,双金属结构有利于重金属在其表面活性位点上的吸附,具有更低的吸附能,电子离域效应加速了电子从金属核心到表面的转移。

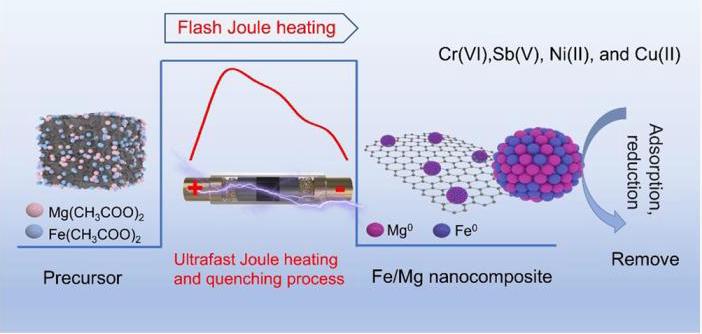

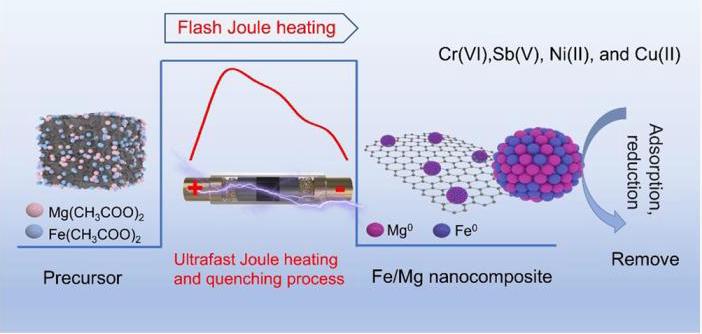

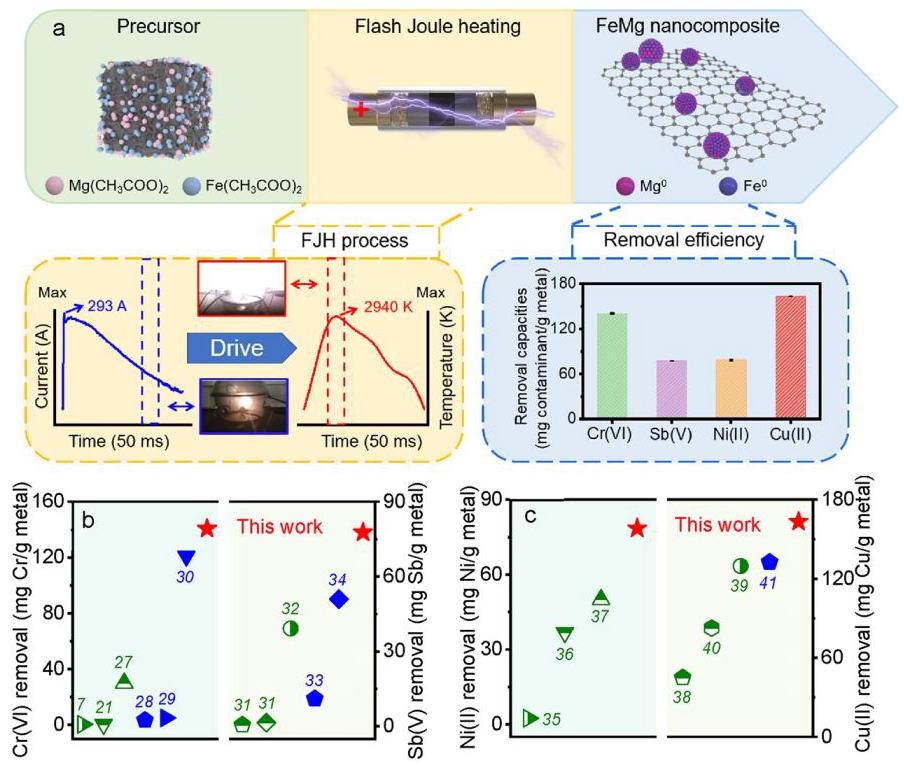

FeMg双金属纳米复合材料的合成与重金属去除能力

图1. FeMg双金属纳米复合材料的合成与重金属去除能力。(a)碳辅助闪速焦耳加热技术合成FeMg/NC的机理示意图;(b)Cr(VI)和Sb(V)去除能力比较;(c)Ni(II)和Cu(II)去除能力比较。

分析结果:通过FJH技术成功制备了具有相融合结构的FeMg/NC样品。与Mg/NC和Fe/NC样品相比,高度还原的FeMg/NC样品对这些污染物表现出优异的去除效率,这归因于双金属改性引起的固有结构差异。FeMg/NC样品的污染物去除容量高于已报道的材料,这可能归因于FJH技术有效增强了Mg活性,形成了能够与目标污染物有效相互作用的相融合结构。

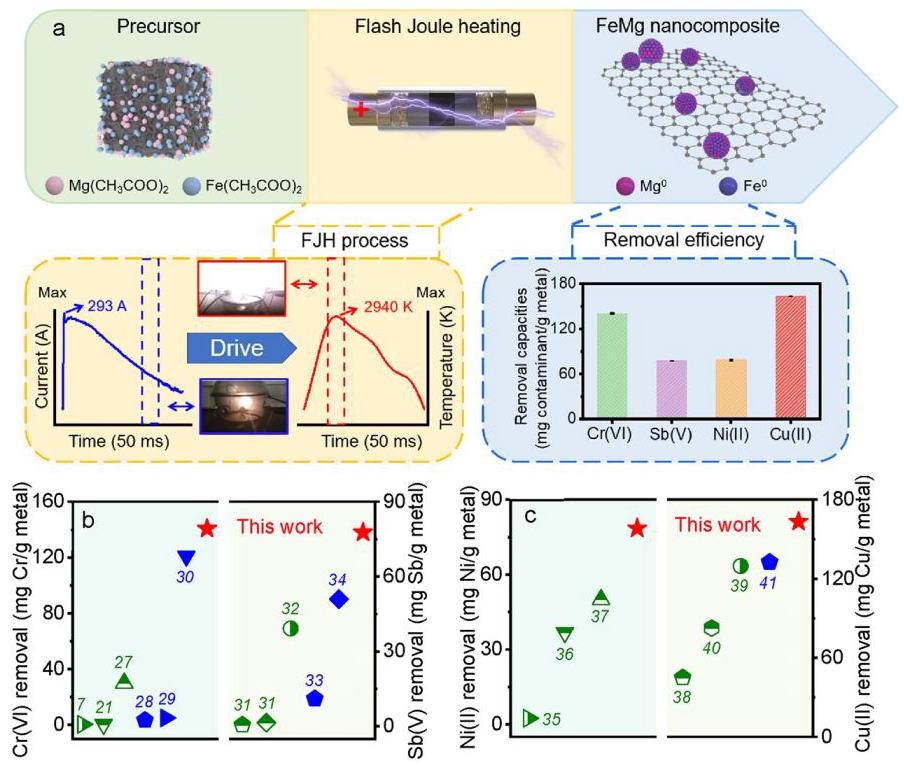

电镜和表面化学性质分析

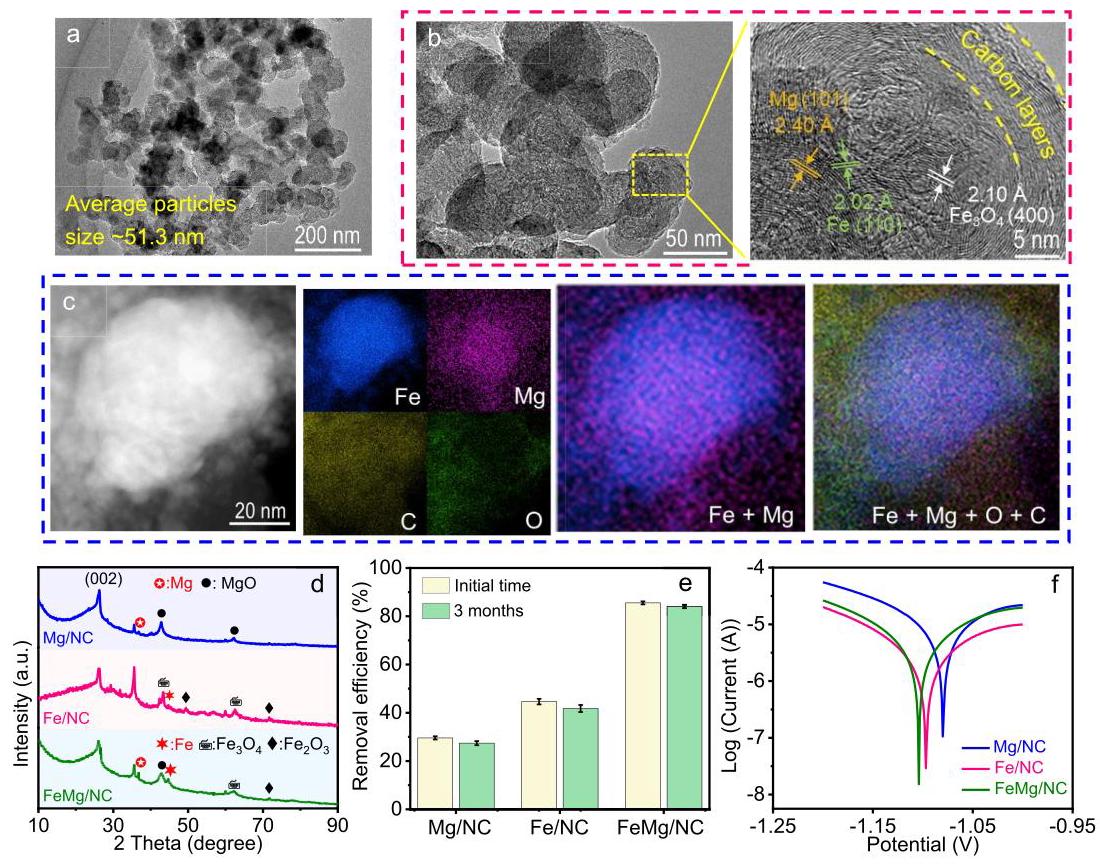

图2. 电镜和表面化学性质分析。(a)FeMg/NC的TEM图像;(b)FeMg/NC样品的高分辨率透射电镜图像;(c)FeMg/NC样品的高角度环形暗场图像及相应的Mg、Fe、O、C元素映射;(d)Mg/NC、Fe/NC和FeMg/NC样品的XRD图谱;(e)各种样品在Cr(VI)去除过程中的稳定性分析;(f)Mg/NC、Fe/NC和FeMg/NC样品的Tafel曲线。

分析结果:FeMg/NC样品的形态与Fe/NC和Mg/NC样品相似,主要保持准球形,表明在FJH反应过程中Fe和Mg结构演变的灵活性。元素映射图像显示Fe和Mg高度均匀分布,证实了Fe和Mg金属中心在FeMg/NC拓扑结构的同一框架内的均匀分散,而不是简单的混合物。XPS光谱表明存在丰富的Mg和Fe物种,主要涉及Fe⁰、Mg⁰及其氧化物。HAADF图像明确显示这些金属纳米粒子中没有致密的氧化物壳,这种打破氧化物层绝缘的独特结构有利于提高FeMg/NC样品与污染物之间的电子转移效率。

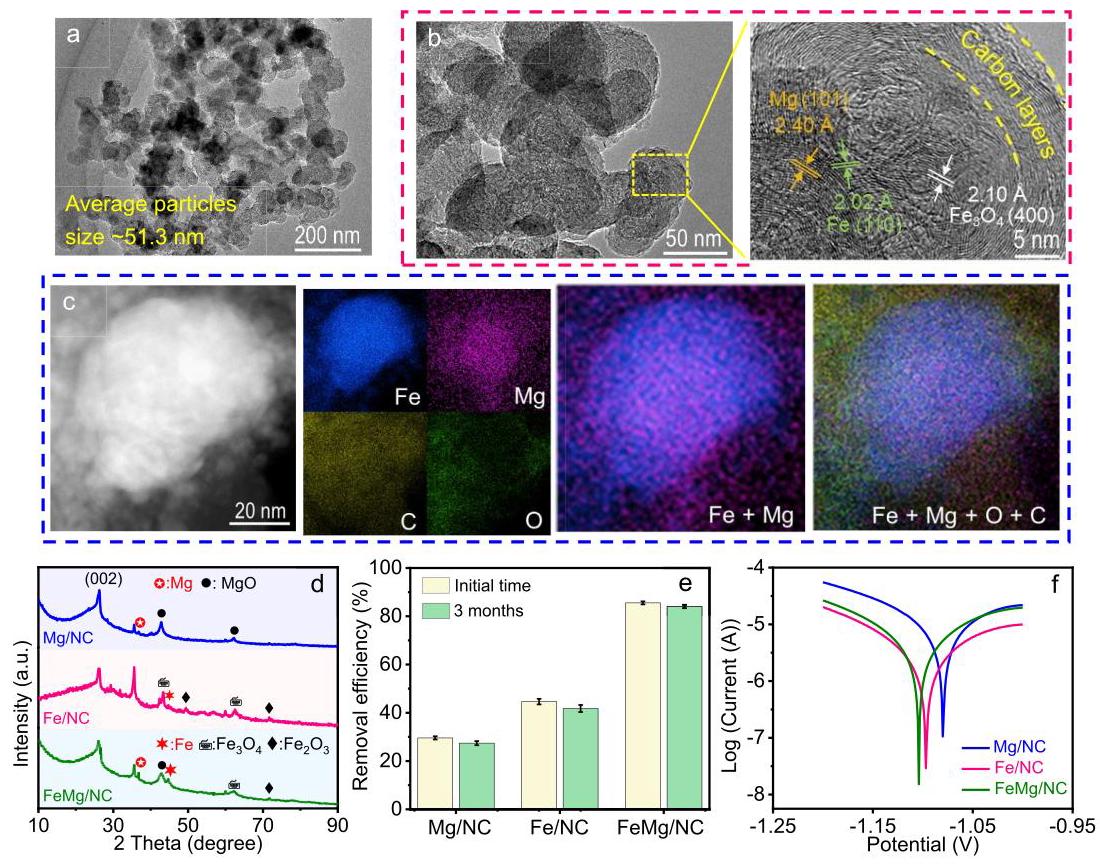

重金属去除过程中的去除性能和还原演变

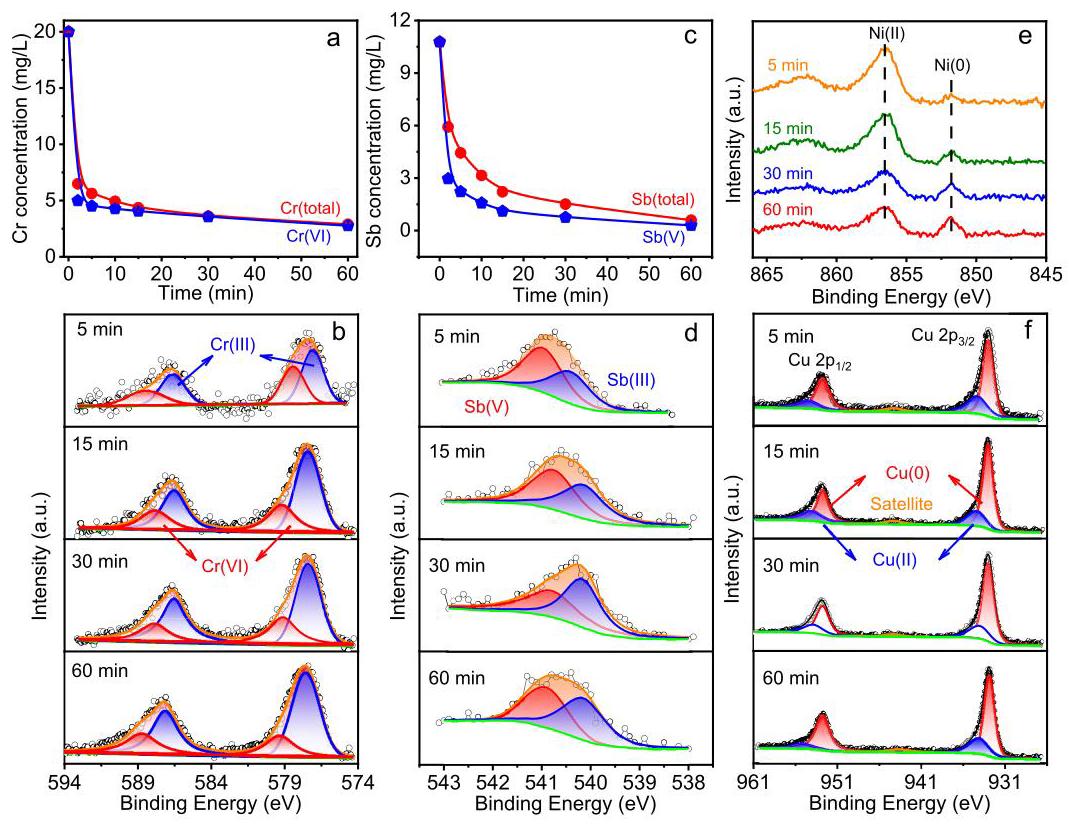

图3. 重金属去除过程中的去除性能和还原演变。(a)FeMg/NC样品的总Cr和Cr(VI)去除曲线;(b)Cr(VI)去除过程中Cr 2p XPS谱的时间演变;(c)FeMg/NC的总Sb和Sb(V)去除曲线;(d)Sb(V)去除过程中Sb 3d XPS谱的时间演变;(e)Ni(II)去除过程中Ni 2p XPS谱的时间演变;(f)Cu(II)去除过程中Cu 2p XPS谱的时间演变。

分析结果:在去除过程中,总Cr浓度趋势与Cr(VI)一致,表明Cr从溶液中去除。快速变化的pH值与这些样品的Cr(VI)去除过程高度一致,表明存在消耗质子的强烈还原过程。反应后的FeMg/NC样品表面的Cr 2p XPS谱位置通过Cr(III)和Cr(VI)物种很好地拟合,表明大部分吸附的Cr(VI)被FeMg/NC样品还原为Cr(III)并随后固定在其表面。同样,Sb(V)、Ni(II)和Cu(II)的去除过程也显示出类似的还原机制,XPS分析证实了这些金属的价态变化。

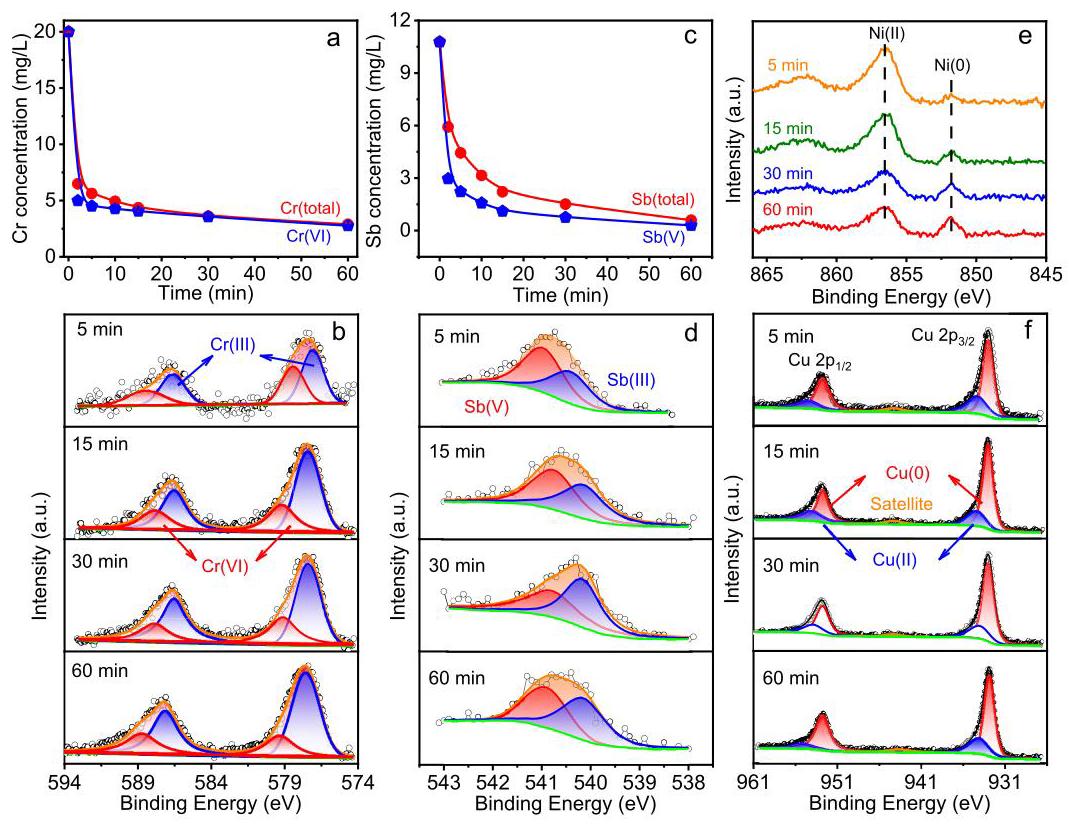

反应机理分析

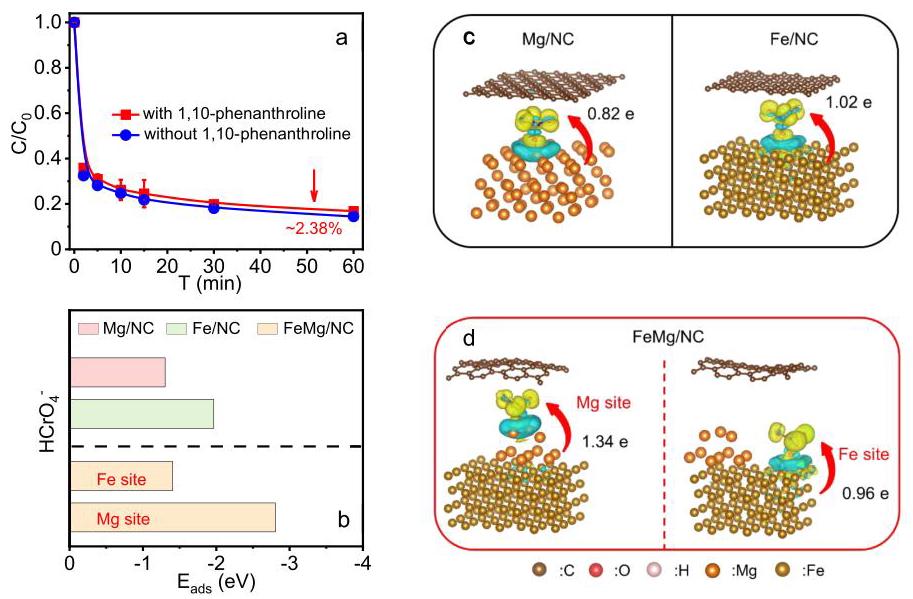

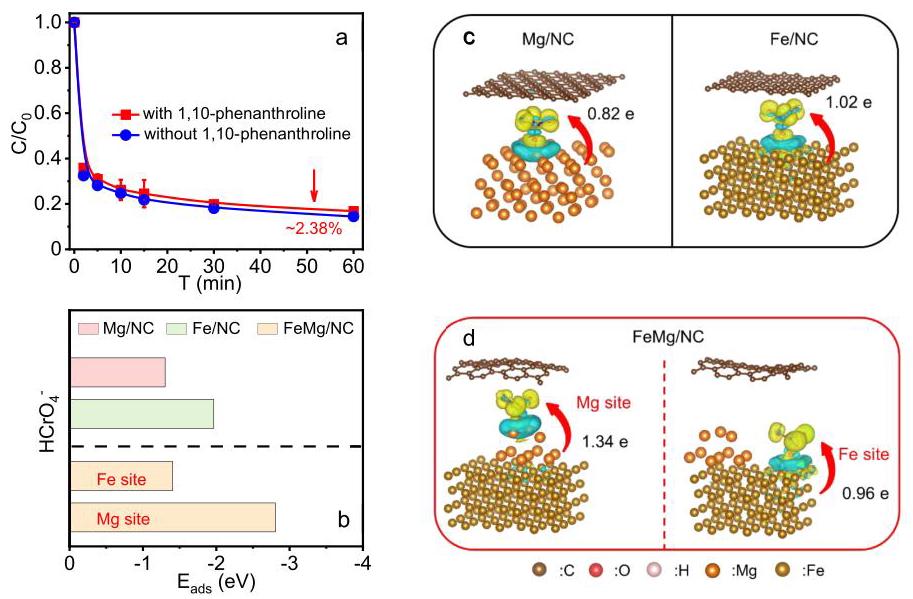

图4. 反应机理分析。(a)不存在1,10-菲咯啉或存在1,10-菲咯啉时FeMg/NC样品的Cr(VI)去除曲线;(b)根据密度泛函理论计算的HCrO₄⁻与Mg/NC、Fe/NC和FeMg/NC样品配位的吸附能;(c)HCrO₄⁻吸附在Mg/NC和Fe/NC上的电荷密度差DFT计算;(d)HCrO₄⁻吸附在FeMg/NC(包括Fe位点和Mg位点)样品上的电荷密度差DFT计算。

分析结果:DFT结果表明,Cr(VI)在FeMg/NC上的Mg位点(-2.81eV)或Fe位点(-1.41eV)的吸附能低于在Mg/NC(-1.97eV)和Fe/NC(-1.30eV)上的吸附能,这可能有助于增强Cr(VI)去除性能。电荷密度差计算表明,吸附在Mg/NC或Fe/NC样品上的Cr(VI)通过单通道途径从Mg⁰或Fe⁰接受电子。相比之下,吸附在FeMg/NC样品上的Cr(VI)以多种方式捕获电子,因为两种类型的活性位点都可以与Cr(VI)结合。电子传递途径的差异导致Cr(VI)在双金属结构表面上具有更好的吸电子能力,这反映在其更高的电子传输量上,有利于后续的Cr(VI)还原。

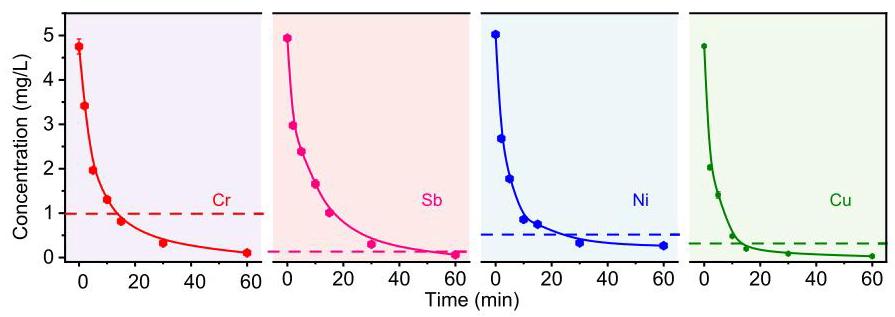

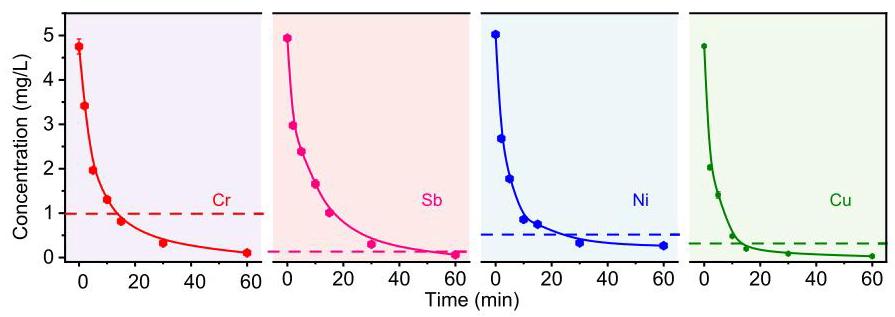

FeMg/NC样品从模拟废水中去除Cr、Sb、Ni和Cu

图5. FeMg/NC样品从模拟废水中去除Cr、Sb、Ni和Cu。虚线表示Cr、Sb、Ni和Cu的排放规定。

分析结果:FeMg/NC样品在从模拟废水中去除重金属方面表现出优异的兼容性,证明了其处理复杂环境废水的可行性和巨大潜力。模拟废水中初始Cr(VI)、Sb(V)、Ni(II)和Cu(II)浓度设置为5mg/L,然后分别添加1、2.5、2和1g/L的FeMg/NC样品。结果表明,FeMg/NC样品能够有效将重金属浓度降至排放标准以下,展示了其在实际废水处理中的应用前景。

FeMg/NC样品的环境意义和应用前景

FeMg/NC样品在环境修复中的应用前景

分析结果:得益于其独特的快速加热过程,FJH技术在开发优异环境材料方面建立了显著优势,具有简单性和可扩展性。本研究通过FJH技术有效开发利用了Mg活性进行双金属改性,揭示了超高温过程中还原结构演变的细节。高度还原的FeMg/NC样品在去除典型重金属(包括Cr(VI)、Sb(V)、Ni(II)和Cu(II))方面表现出优异性能。这项工作为合理设计具有可调结构和理想功能的双金属纳米复合材料提供了新见解,为其在环境修复中的应用铺平了道路。值得注意的是,使用FJH技术制造环境材料具有高度可扩展性,并且该过程不限于还原材料的合成。