FJH系统与合成机理

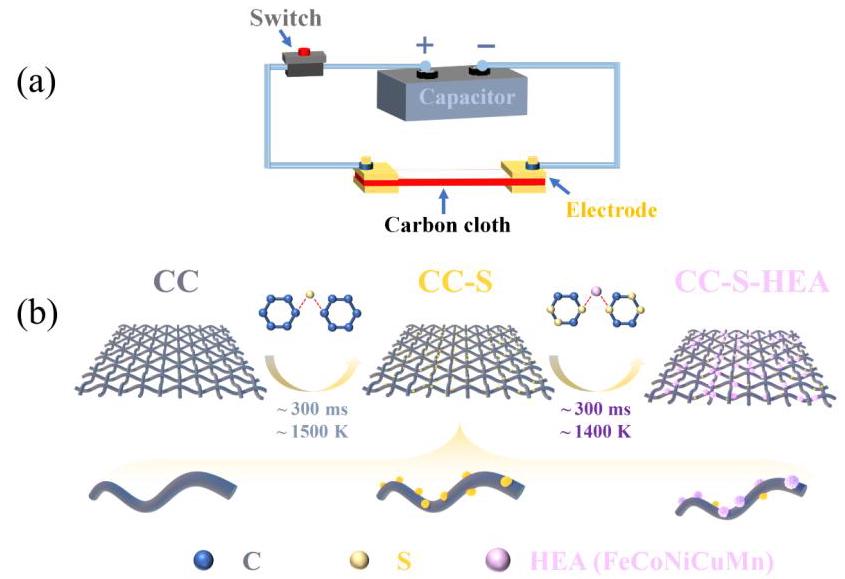

图1 (a) FJH系统示意图。(b) FJH合成CC-S和CC-S-HEA的机理示意图。

分析结果:FJH系统通过电容放电在碳布上产生瞬时焦耳加热,快速升温至1400K以上。碳热冲击使硫脲热解,S原子与碳反应形成S掺杂碳基底(CC-S),并产生大量缺陷位点。随后,金属盐在CC-S上被S原子锚定,形成均匀分散的高熵合金硫化物纳米颗粒(CC-S-HEA)。

第一作者: Yuntian Liao, 通讯作者: Rongtao Zhu (M.)

中国矿业大学化工学院,徐州 221116

DOI: 10.1007/s12274-023-6215-8 | Nano Research | 2023

图1 (a) FJH系统示意图。(b) FJH合成CC-S和CC-S-HEA的机理示意图。

分析结果:FJH系统通过电容放电在碳布上产生瞬时焦耳加热,快速升温至1400K以上。碳热冲击使硫脲热解,S原子与碳反应形成S掺杂碳基底(CC-S),并产生大量缺陷位点。随后,金属盐在CC-S上被S原子锚定,形成均匀分散的高熵合金硫化物纳米颗粒(CC-S-HEA)。

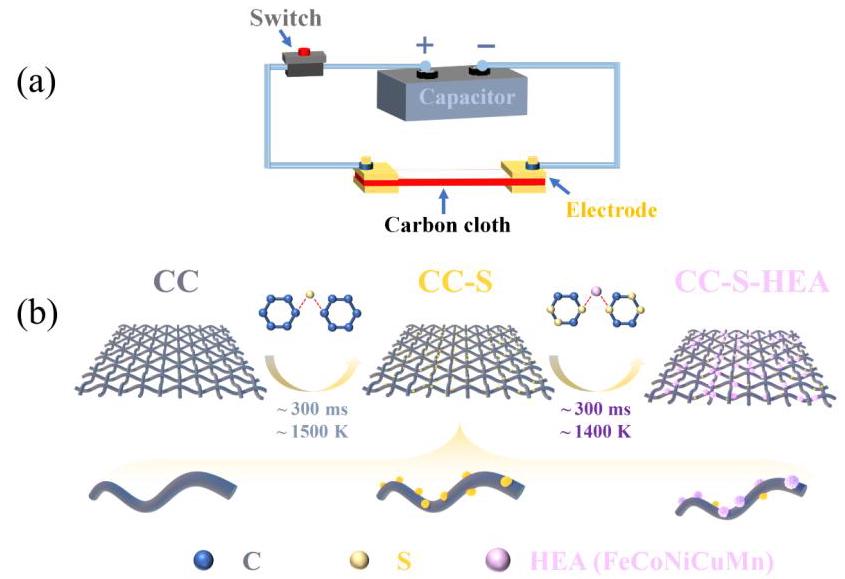

图2 (a) 具有良好自支撑性的CC-S-HEA。(b) 和 (c) 合成CC-S和CC-S-HEA时的电信号和能量变化。(d) 和 (e) 模拟合成CC-S-HEA时的温度和温度场变化。

分析结果:CC-S-HEA保持了良好的自支撑性能。FJH合成过程能耗极低(CC-S:192J,CC-S-HEA:110J),加热和冷却速率极快(10⁴-10⁵ K/s)。有限元模拟显示,FJH过程中焦耳加热分布均匀,样品反应充分。

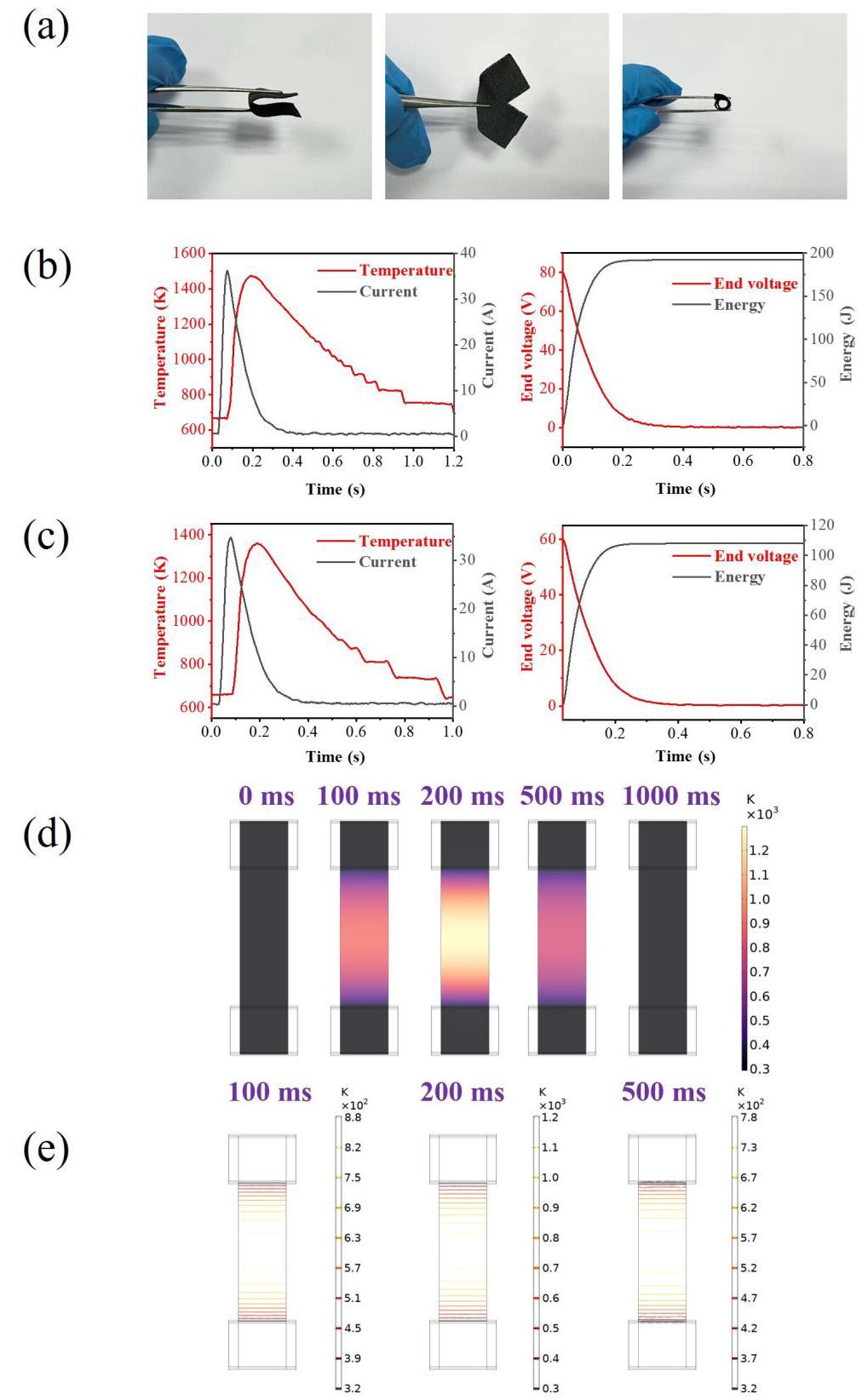

图3 FJH处理后样品的微观结构变化。(a) CC的SEM图像,(b) CC-S的SEM图像,(c) 和 (d) CC-S-HEA的SEM图像。(e) TEM,(f) HRTEM,和 (g) CC-S-HEA的EDS mapping图像。

分析结果:未经处理的CC表面光滑无孔。FJH处理后,CC-S表面形成了高覆盖度、极小尺寸的S颗粒,且分布均匀。CC-S-HEA表面形成了均匀分散的HEA纳米颗粒,粒径极小,显著提高了比表面积。HRTEM和EDS mapping证明CC-S-HEA为合金固溶体结构,各元素分布均匀。

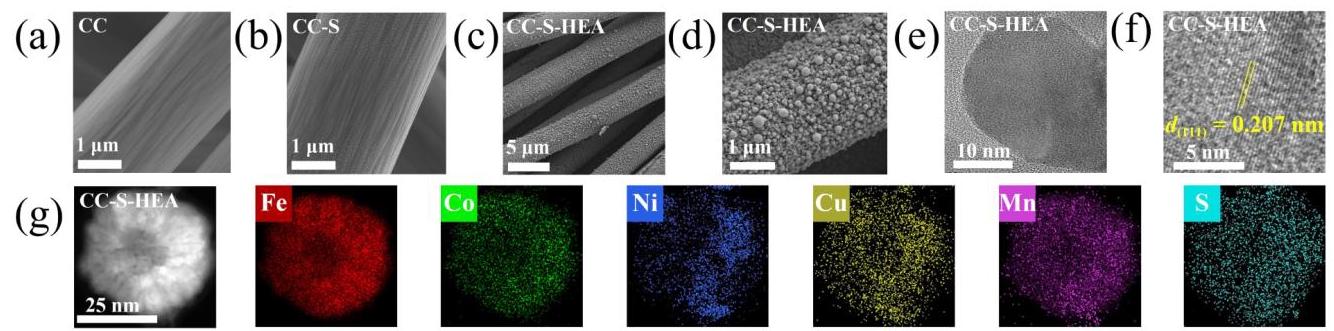

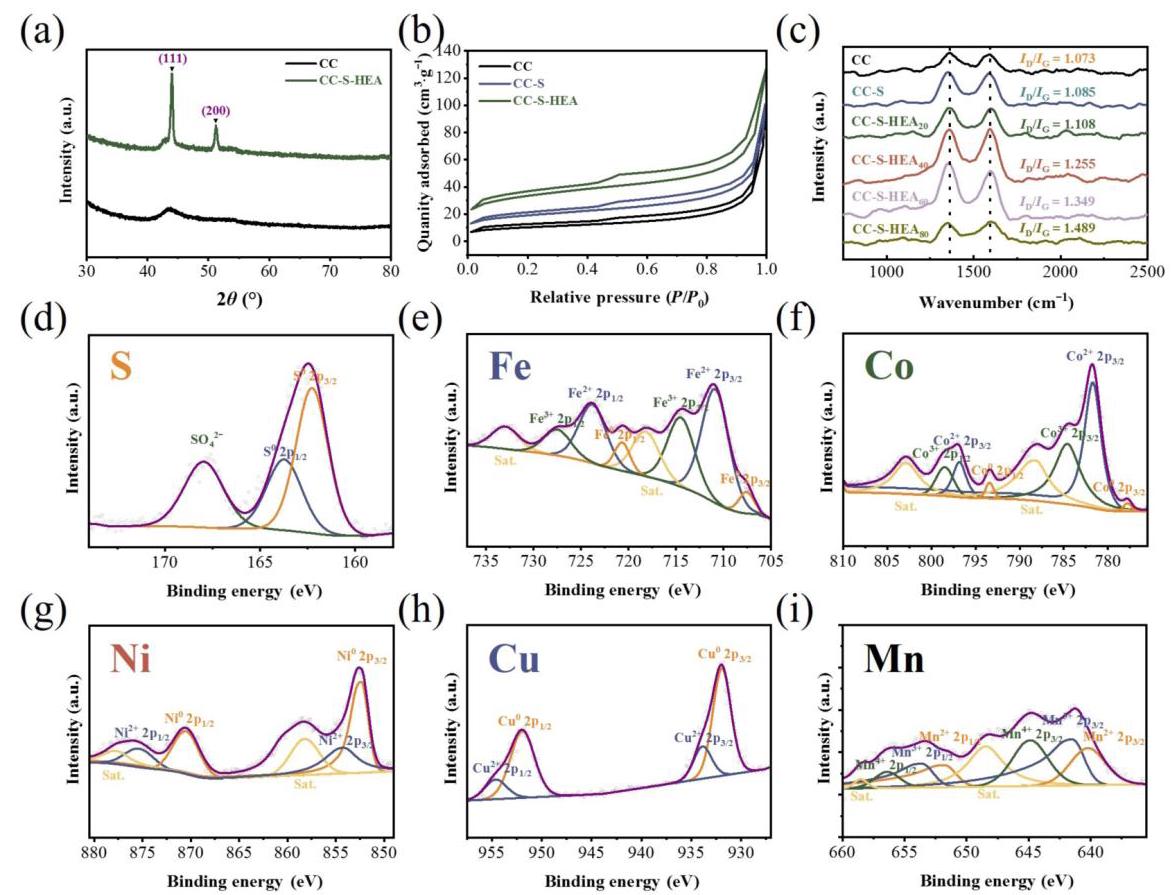

图4 (a) CC和CC-S-HEA的XRD谱图。(b) CC、CC-S和CC-S-HEA的N₂吸附-脱附曲线。(c) CC、CC-S和CC-S-HEA的Raman谱图。(d)-(i) 不同元素的高分辨率XPS谱图。

分析结果:XRD证实CC-S-HEA为面心立方单相结构。BET分析显示FJH处理后样品的比表面积显著增加(CC-S-HEA:113.67m²/g),存在微孔和介孔。Raman分析表明FJH过程增加了碳布表面的缺陷程度。XPS分析证实了S原子与金属原子之间的相互作用,形成了S-HEA键,有效调控了CC-S-HEA的电子结构。

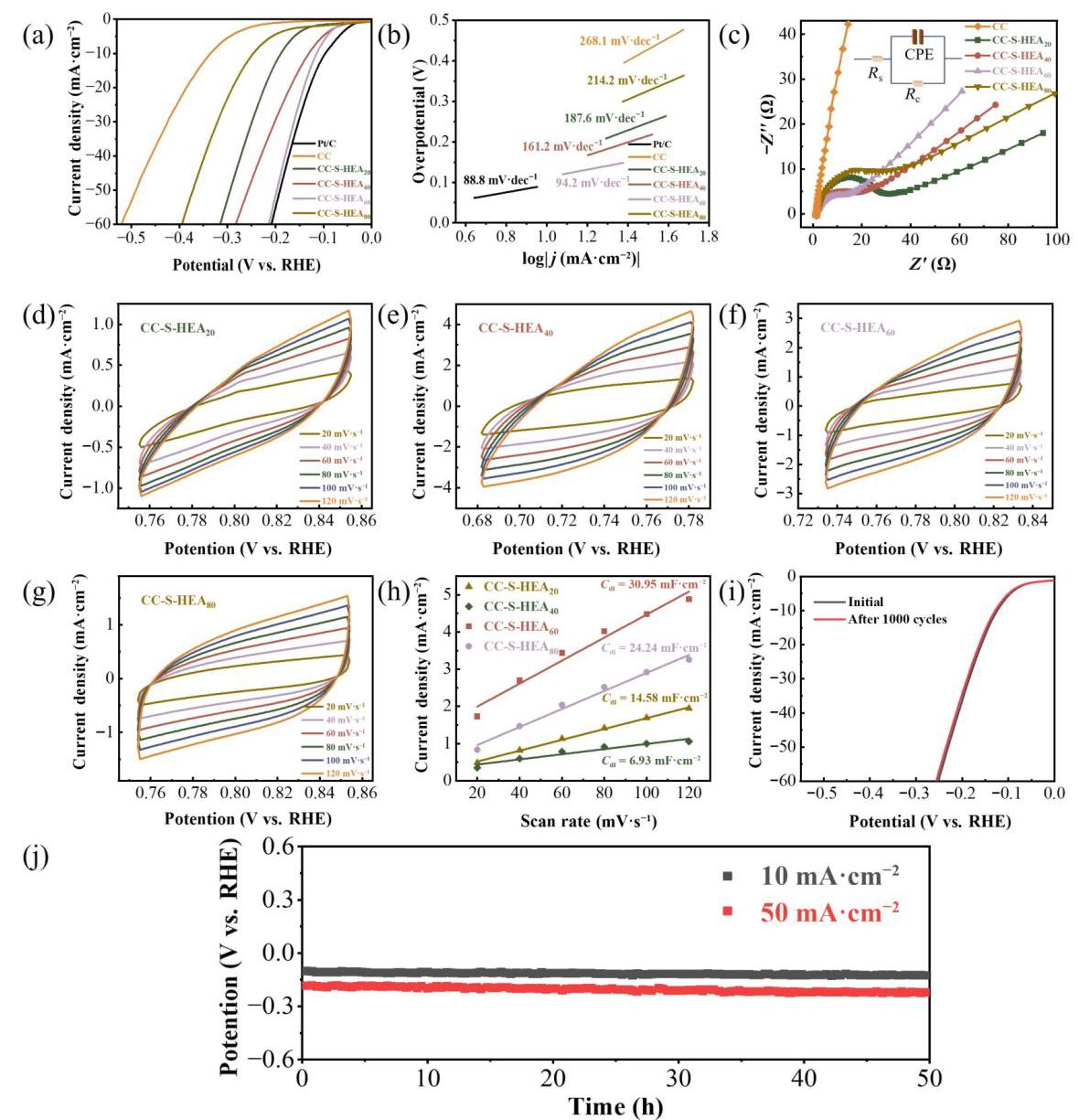

图5 (a) 不同催化剂的LSV曲线。(b) 不同催化剂的Tafel斜率。(c) 不同催化剂的EIS谱图。(d)-(g) CC-S-HEA₂₀₋₈₀的CV曲线。(h) CC-S-HEA₂₀、₄₀、₆₀、₈₀的ECSA图。(i) CC-S-HEA₆₀第1次和第1000次LSV曲线对比。(j) CC-S-HEA在不同电流密度下的计时电位曲线。

分析结果:CC-S-HEA₆₀表现出最佳的HER性能,过电位为115mV(10mA/cm²),Tafel斜率为94.2mV/dec,电荷转移电阻最低(9.5Ω)。CV测试表明CC-S-HEA具有稳定的电化学性能,CC-S-HEA₆₀的双层电容最大(30.95mF/cm²),表明其电化学活性面积最大。稳定性测试显示CC-S-HEA₆₀经过1000次循环后性能几乎无衰减,表现出优异的催化稳定性。

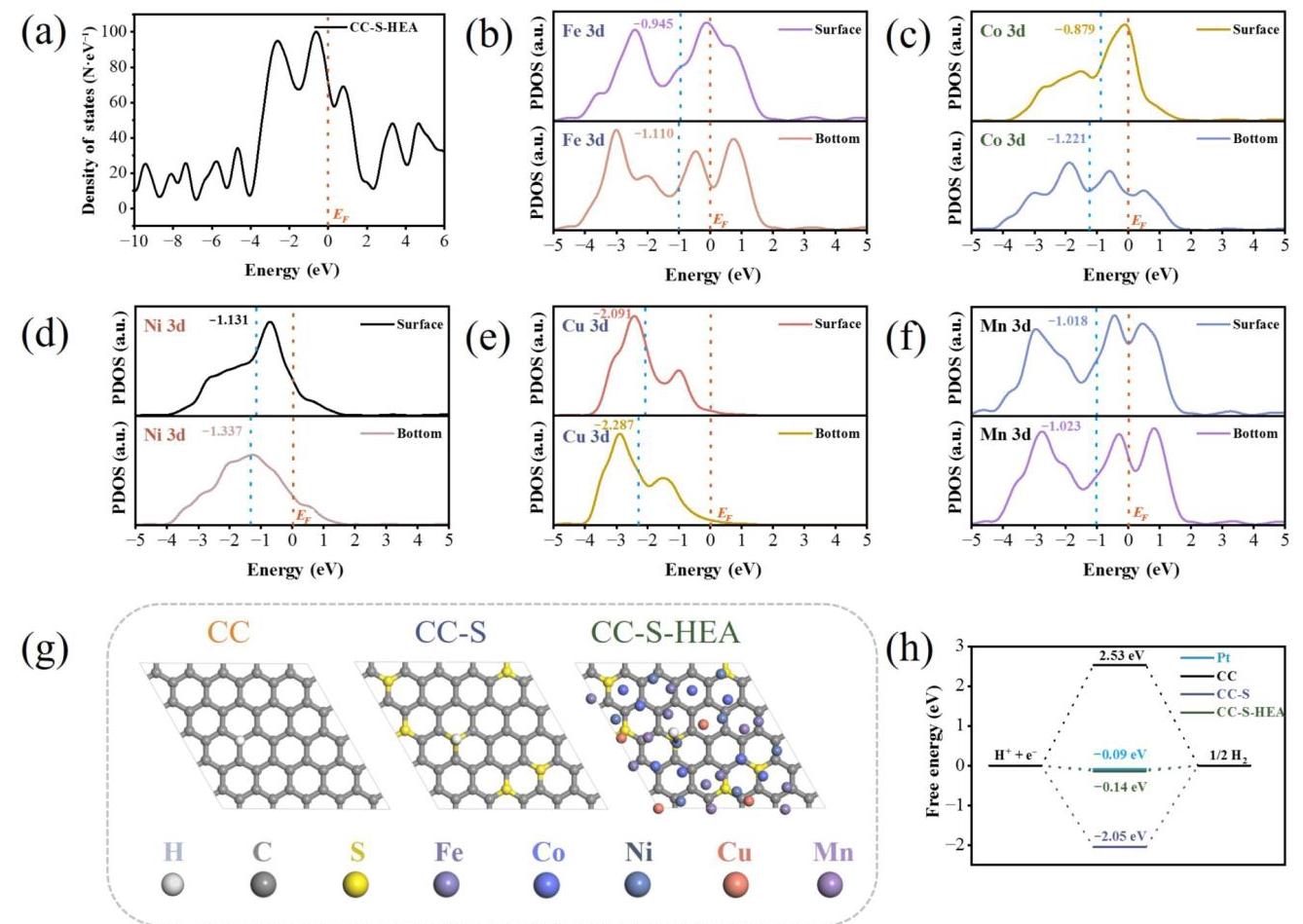

图6 (a) CC-S-HEA的TDOS曲线。(b)-(f) Fe、Co、Ni、Cu和Mn在CC-S-HEA表面和底部不同位点的PDOS曲线。(g) 不同催化剂对H*的吸附位点。(h) DFT计算的不同催化剂的吉布斯自由能图。

分析结果:TDOS计算表明CC-S-HEA在费米能级处具有金属特性,电子迁移和传导速率快。PDOS分析显示不同金属位点具有协同效应:Cu位点作为电子库,Mn和Fe位点实现快速电子转移,Ni和Co位点具有高电活性,有助于稳定HER过程中的关键中间体。ΔGH*计算表明CC-S-HEA的氢吸附自由能(-0.14eV)与Pt(111)(-0.09eV)相当,证实了其优异的HER性能。