Modelling the particle contact influence on the Joule heating and temperature distribution during FLASH sintering

模拟颗粒接触对FLASH烧结过程中焦耳热和温度分布的影响

第一作者: Ricardo Serrazina (University of Aveiro, Portugal)

通讯作者: Paula M. Vilarinho (paula.vilarinho@ua.pt, University of Aveiro, Portugal),

Julian S. Dean (j.dean@shef.ac.uk, University of Sheffield, UK)

DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2019.12.015

PDF原文

期刊名称: Journal of the European Ceramic Society

发表年份: 2019

论文亮点

- 开发了有限元模型来模拟FLASH烧结过程中不同颗粒接触方式对焦耳热产生和温度分布的影响

- 发现尽管尖锐接触区域会产生高度局域化的焦耳热,但在微米级颗粒中不会产生显著的温度梯度

研究背景

- FLASH烧结是一种场辅助技术,可在远低于传统烧结温度下几秒钟内实现陶瓷致密化

- 科学界对其机制仍有争议,主要理论包括焦耳热效应、缺陷产生和运动或液相辅助烧结

- 计算建模是解释和预测这一过程的有力工具,特别是对于具有立方体颗粒形状的材料如铌酸钾钠(KNN)

研究方法

- 使用COMSOL Multiphysics软件建立时间依赖的建模程序,模拟FLASH过程在给定微观结构中的演化

- 采用有限元建模(FEM)评估焦耳热产生和温度分布对立方体颗粒取向的依赖性

- 考虑了三种颗粒接触方式:面-面接触、面-边接触和面-顶点接触

- 将实验测量的电导率曲线整合到模型中,以小温度步长(通常为1K)描述完整的FLASH曲线

- 模型考虑了KNN的材料特性:电导率σ = 0.05 S/m,热导率2.6 W/(m·K),比热容800 J/(kg·K)

- 在阶段III引入4%的线性收缩以反映实验观察到的样品收缩

主要结论

- 提出的有限元模型成功描述了具有颗粒取向依赖性的FLASH烧结实验

- 尽管尖锐边缘接触会产生显著的焦耳热和非均匀分布,但在颗粒表面和核心之间未发现相关的温度梯度

- 如果忽略晶界电导与体材料的差异以及向周围环境的热耗散,仅焦耳热本身不会在微米级颗粒中产生温度梯度

- 晶界对于解释FLASH烧结过程中颗粒接触处液相形成是必要的,后续工作应包括晶界描述

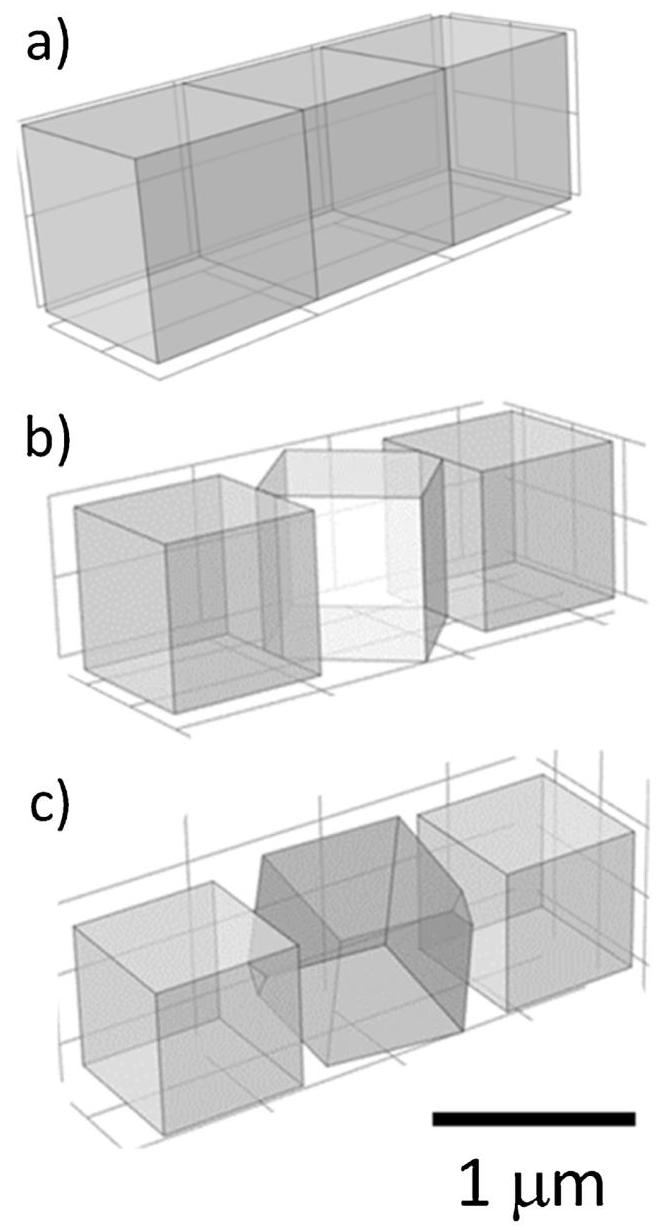

实验结果与分析 - 图1

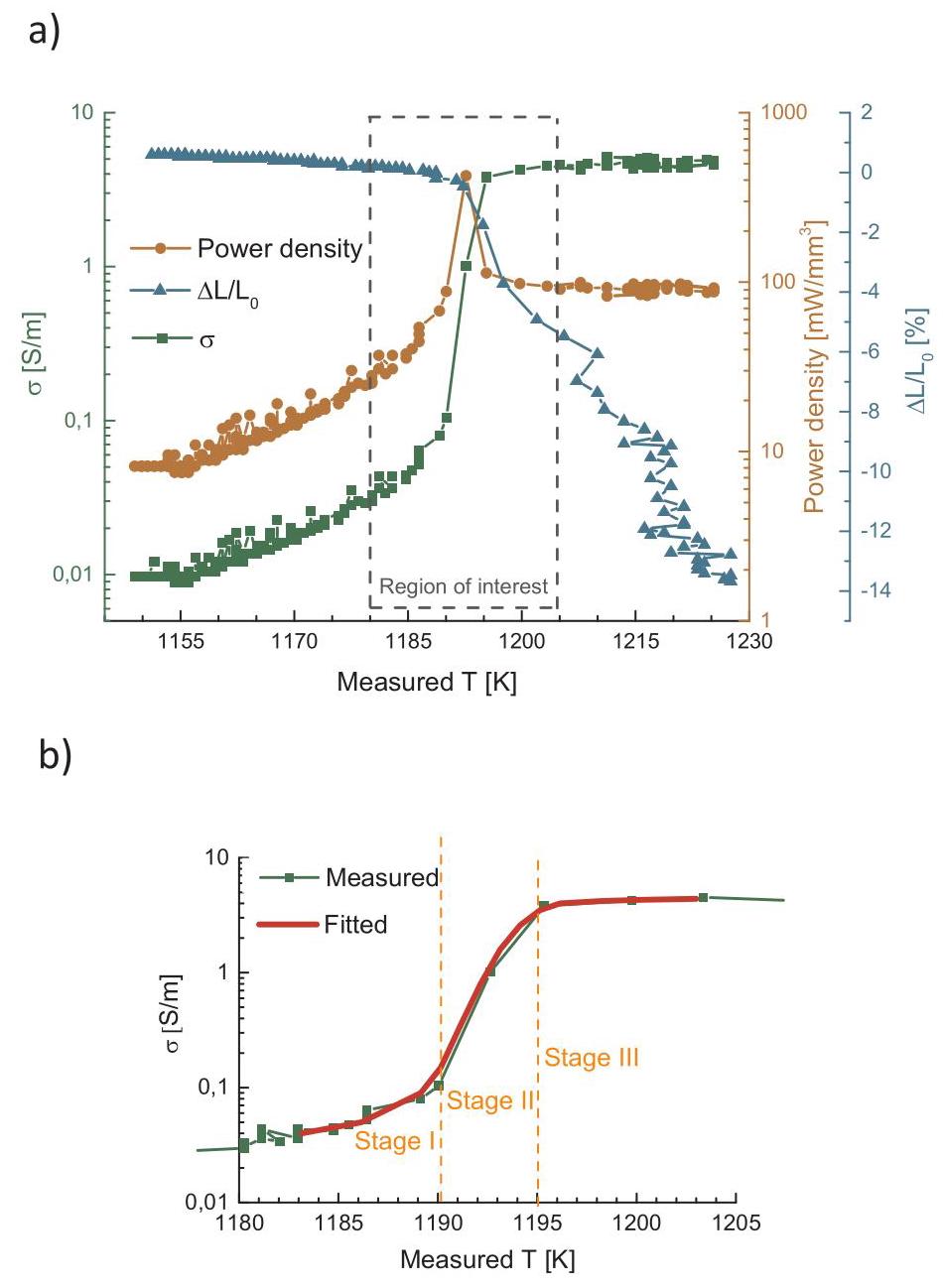

图1. (a) KNN在300V/cm和20mA/mm²电流限制下测量的相对位移(浅蓝色△)、电导率(绿色■)和功率耗散(棕色∇)与测量温度的关系;(b) a图的放大,显示测量(绿色)和拟合(红色)电导率与测量温度的关系;FLASH的三个阶段用橙色虚线标识和分隔

分析结果: 该图显示了FLASH烧结过程中三个典型阶段的特征:阶段I(孵化期)几乎没有电流;阶段II(FLASH事件)电流非线性增加,功率耗散出现峰值;阶段III(稳态)电流受限并保持恒定,材料继续收缩至完全致密化。实验数据为建模提供了重要的输入参数。

实验结果与分析 - 图2

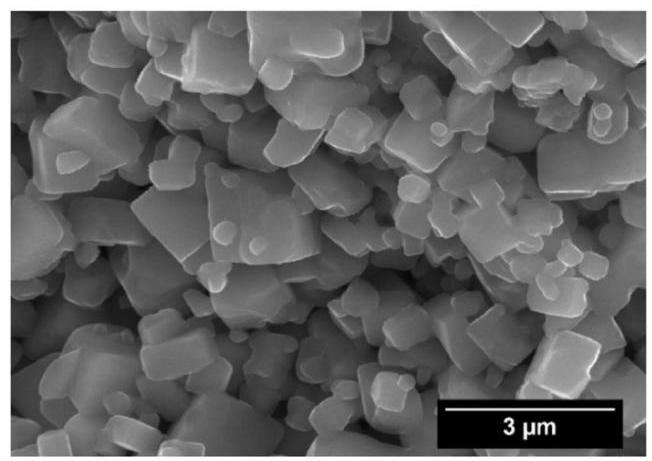

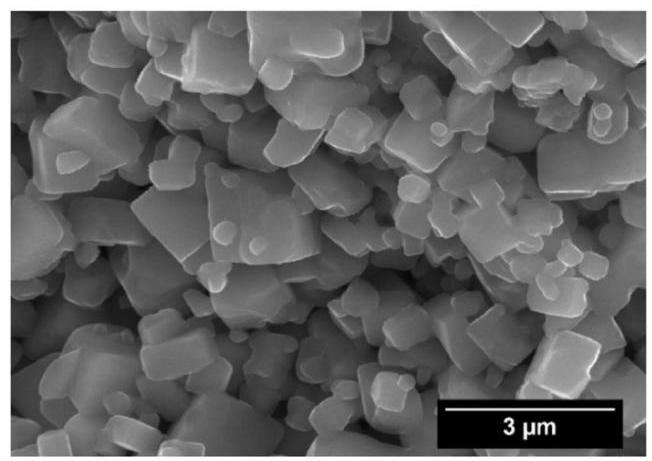

图2. 生坯KNN体在1173K加热30分钟的SEM显微照片,显示模型中实现的预FLASH微观结构

分析结果: KNN特有的立方体颗粒形状导致颗粒间接触的各向异性。大多数颗粒为微米级(<3μm),少数小颗粒为0.2-0.5μm。这种结构为有限元模型中颗粒排列提供了定性参考,简化模型中考虑了颗粒通过平面、边缘或顶点接触。

实验结果与分析 - 图3

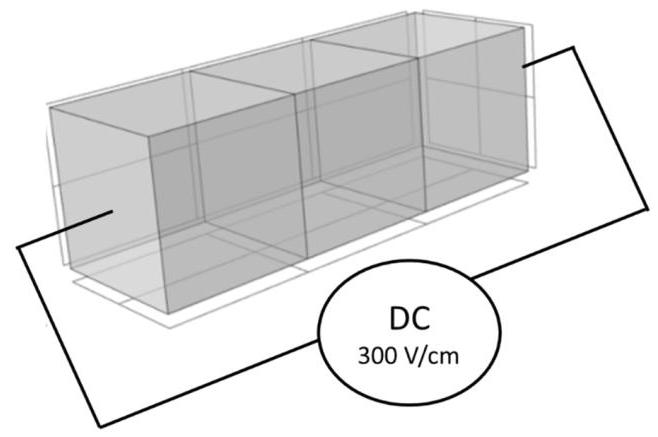

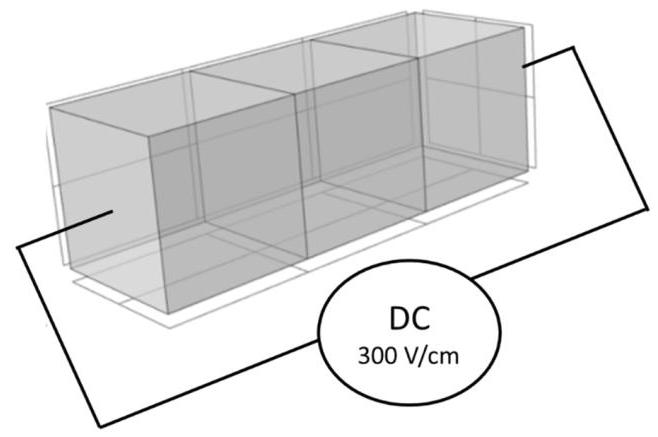

图3. 直流电压应用于颗粒排列的示意图。面接触立方体的示例

分析结果: 该示意图显示了如何将电位差施加到颗粒系统的纵向表面。对于每种颗粒排列,通过缩放应用的300V/cm电场来计算电压。端面被指定为终端或接地,而所有其他表面被指定为电绝缘。

实验结果与分析 - 图4

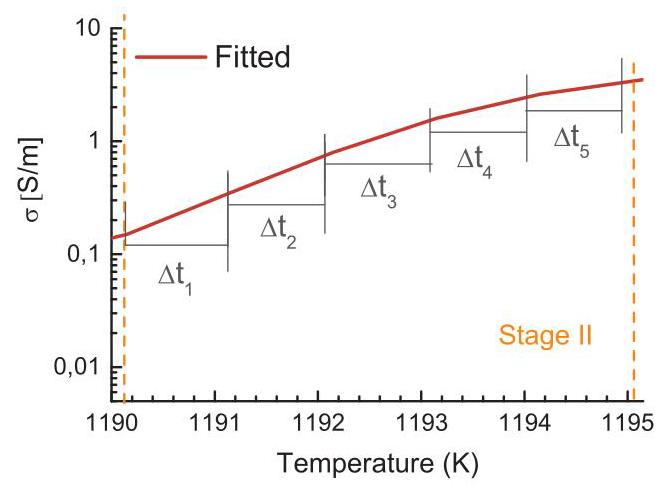

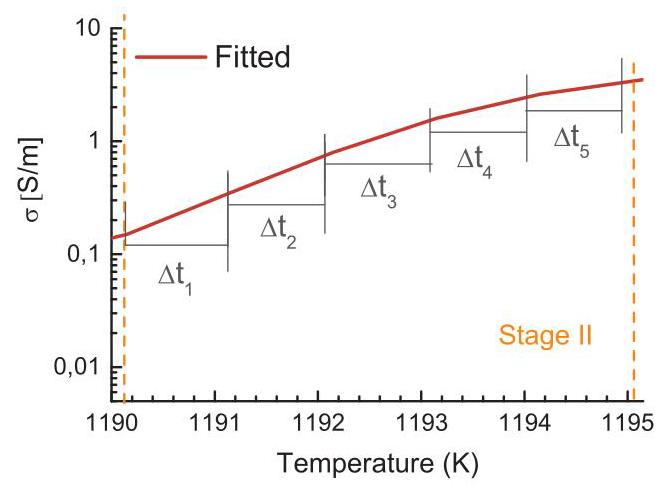

图4. FLASH阶段II的积分步骤演示。这是图1b阶段II期间拟合电导率曲线的放大

分析结果: 为了描述完整的FLASH曲线,将拟合的电导率曲线整合到小温度步骤中(通常为1K)。模型在每个积分步骤结束时记录焦耳热和温度分布,并更新颗粒电导率以供下一个温度考虑。这种方法允许模型准确表示FLASH的三个阶段作为实验测量温度的函数。

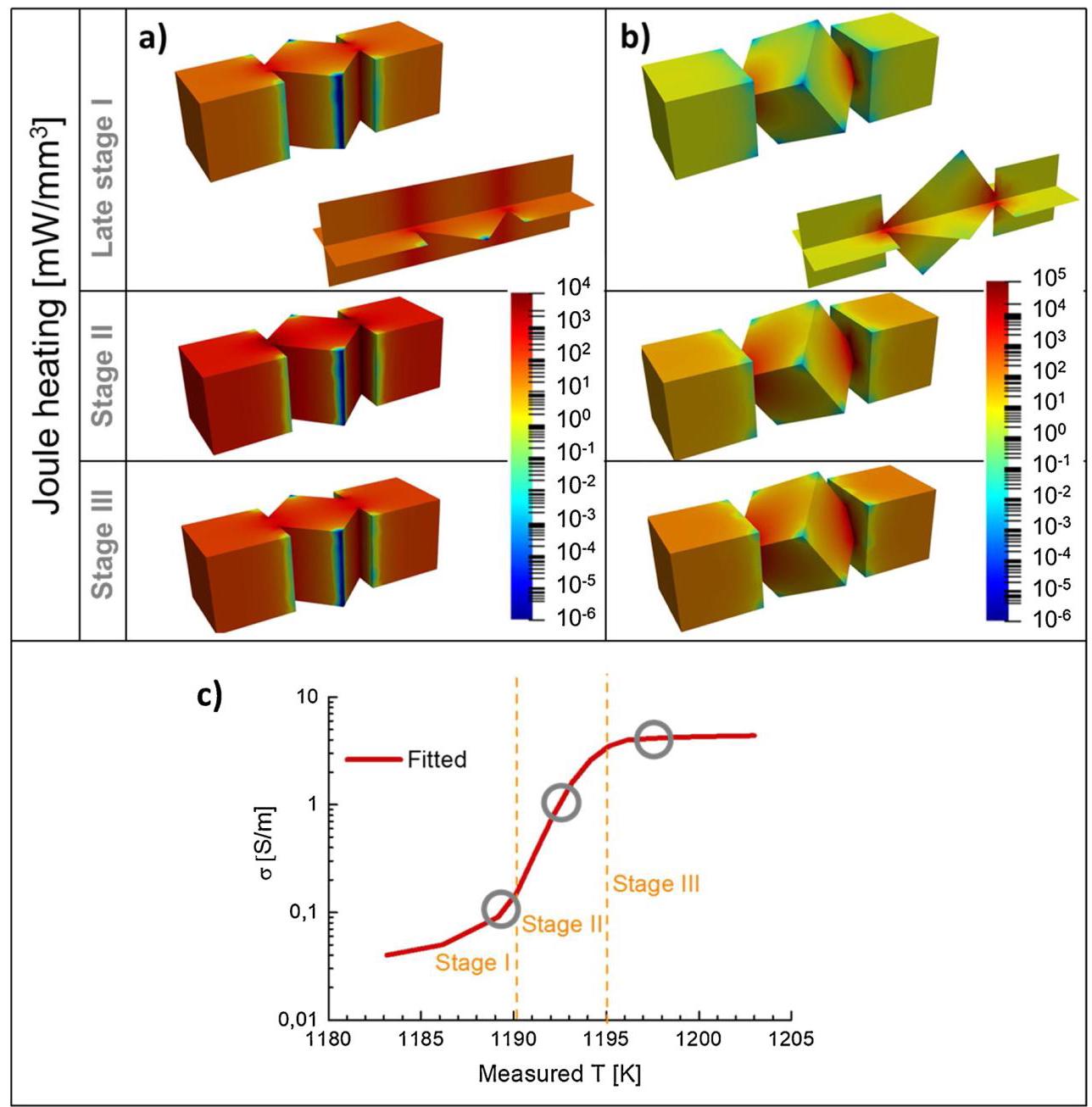

实验结果与分析 - 图5

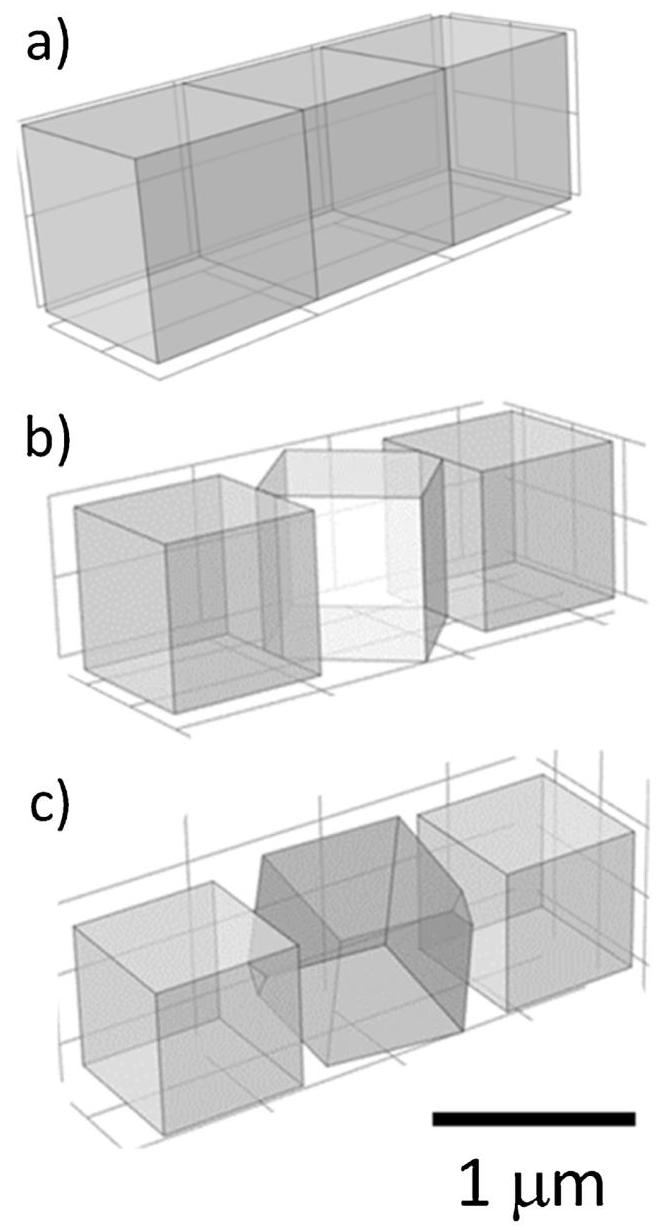

图5. "串联"立方体接触表示:(a)面接触,(b)面-边接触和(c)面-顶点接触,分别从左到右

分析结果: 模型中描述了三个边长为1μm的立方体颗粒,以串联排列放置。三种可能的取向导致面/面、面/边和面/顶点类型的接触。这些不同的接触方式显著影响焦耳热的产生和分布,接触面积越小,局部电流密度越高,焦耳热越集中。

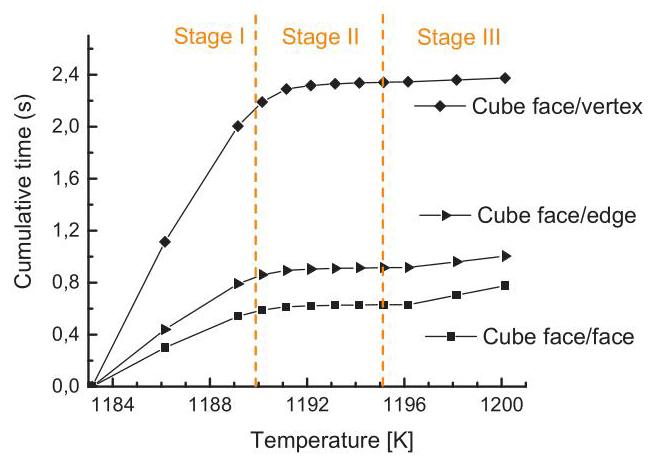

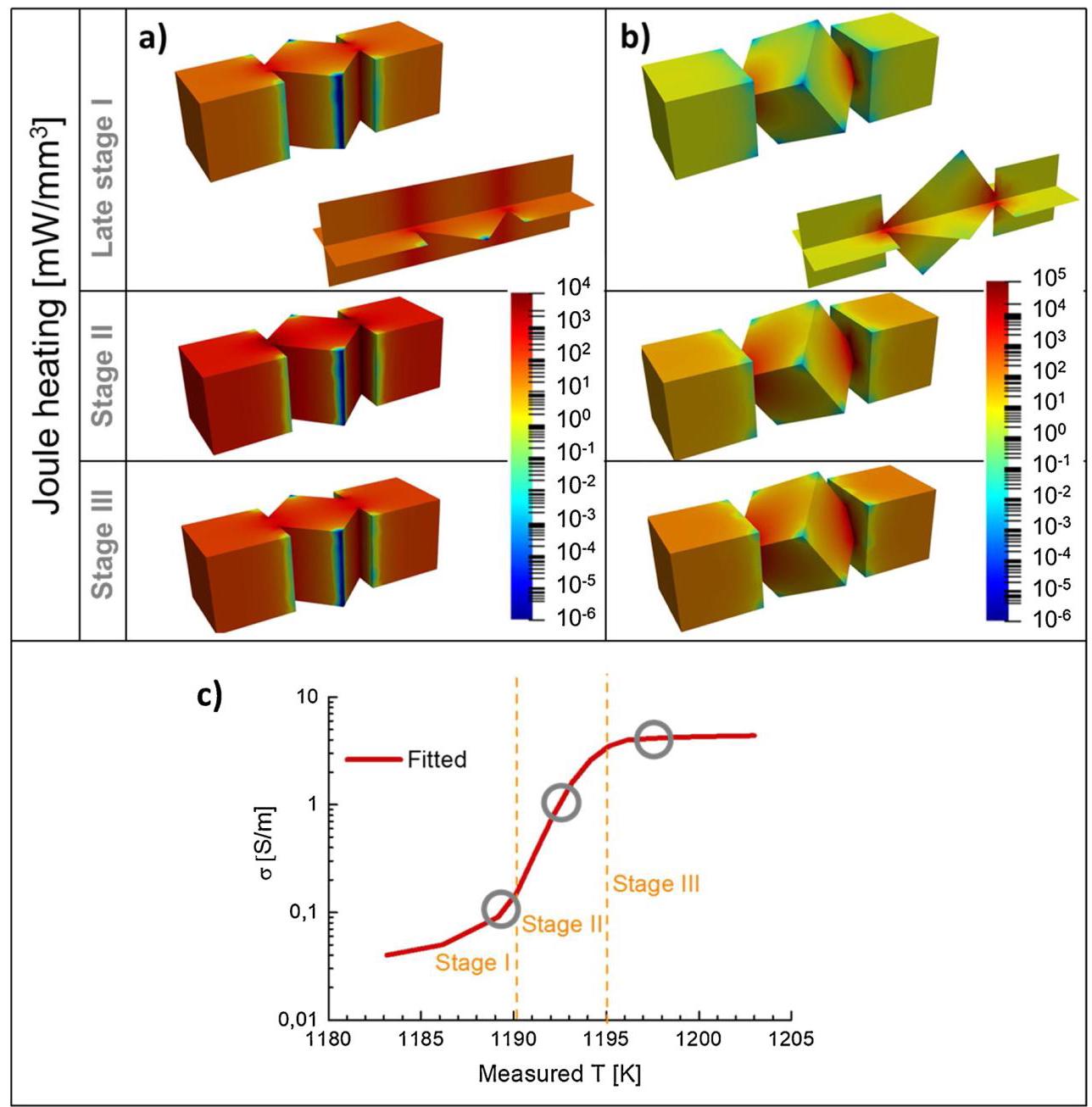

实验结果与分析 - 图6

图6. 尖锐接触排列颗粒的焦耳热分布(单位mW/mm³):(a)面-边和(b)面-顶点。显示了FLASH过程的三个快照,对应阶段I后期、阶段II和阶段III。还为阶段I后期情况显示了截面视图以便澄清。(c)用灰色圆圈覆盖的相应阶段和电导率拟合曲线

分析结果: 对于边缘接触(图6a),产生了非均匀的焦耳热分布,与接触面积直接相关。在尖锐接触边缘,焦耳热通常比"远离接触"区域高三个数量级。随着接触面积减小(如面/顶点配置,图6b),焦耳热进一步增加。截面视图显示颗粒表面的焦耳热分布与颗粒核心相似,再次揭示了焦耳热集中在颗粒-颗粒接触区域。

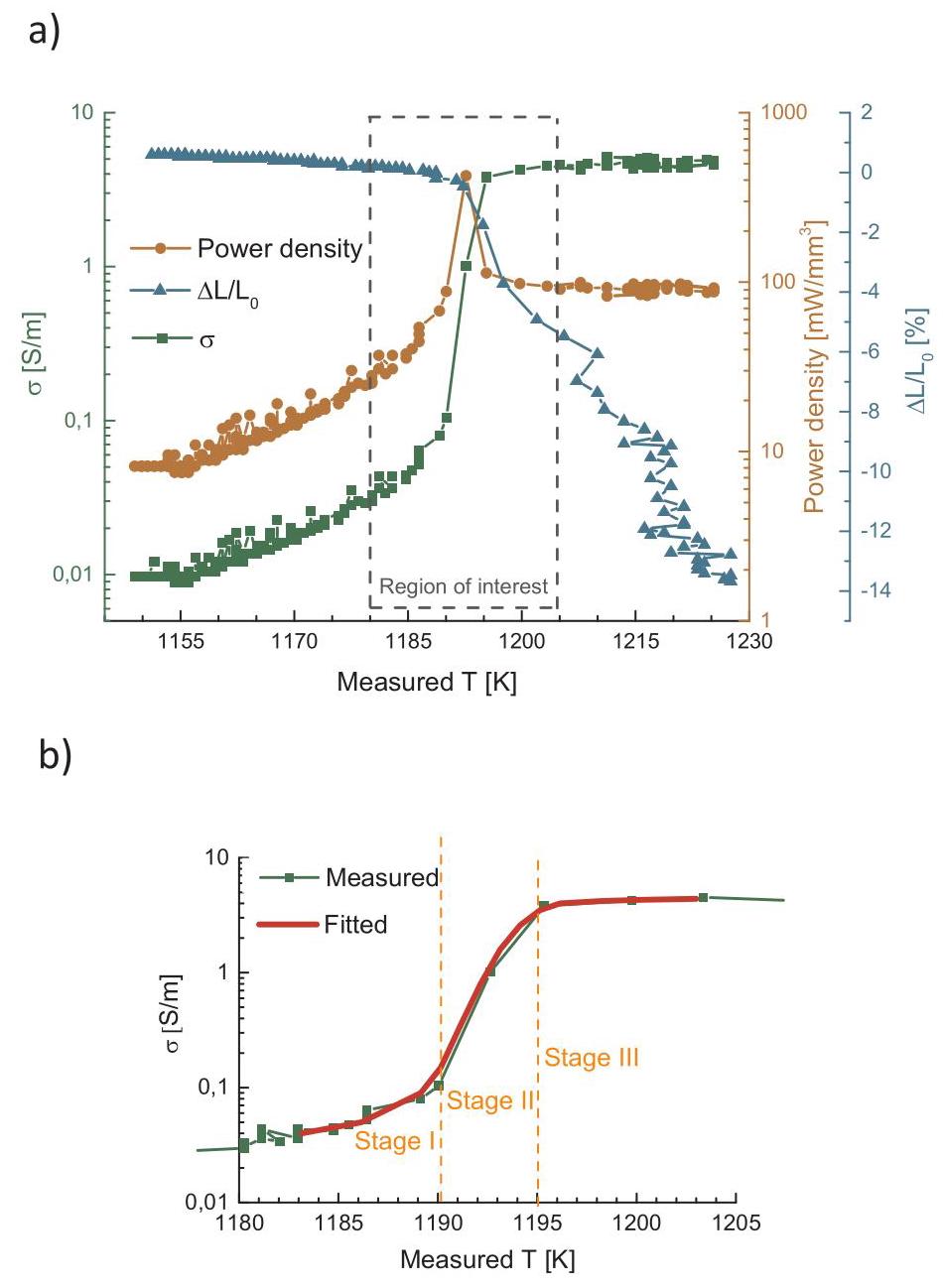

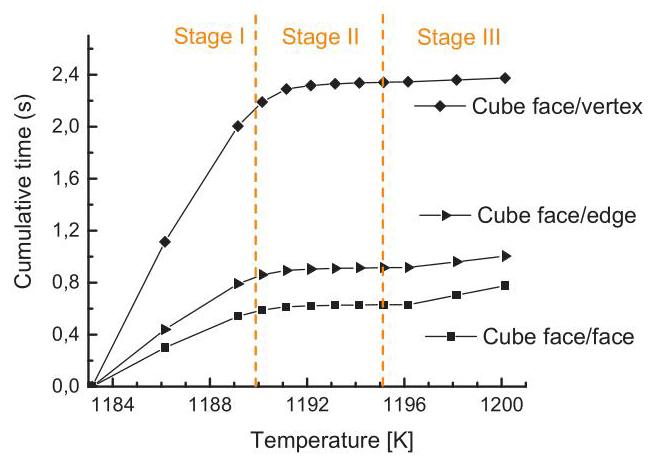

实验结果与分析 - 图7

图7. 具有面接触(方形)、面-边接触(三角形)和面-顶点接触(菱形)的立方体达到相应温度所需的累积时间

分析结果: 从时间演化分析发现:(1)无论颗粒接触面积和类型如何,模型提取的时间都低于FLASH过程中实验观察的时间;(2)对于阶段I,接触面积越尖锐,通过焦耳热的加热过程越慢;(3)阶段II的时间演化行为与接触类型无关,温度显著升高;(4)对于阶段III,顶点配置保持几乎零梯度,较钝的接触配置(如边缘或面)由于该阶段的电流限制条件而加热更慢。