结果与分析:高温冲击波合成过程

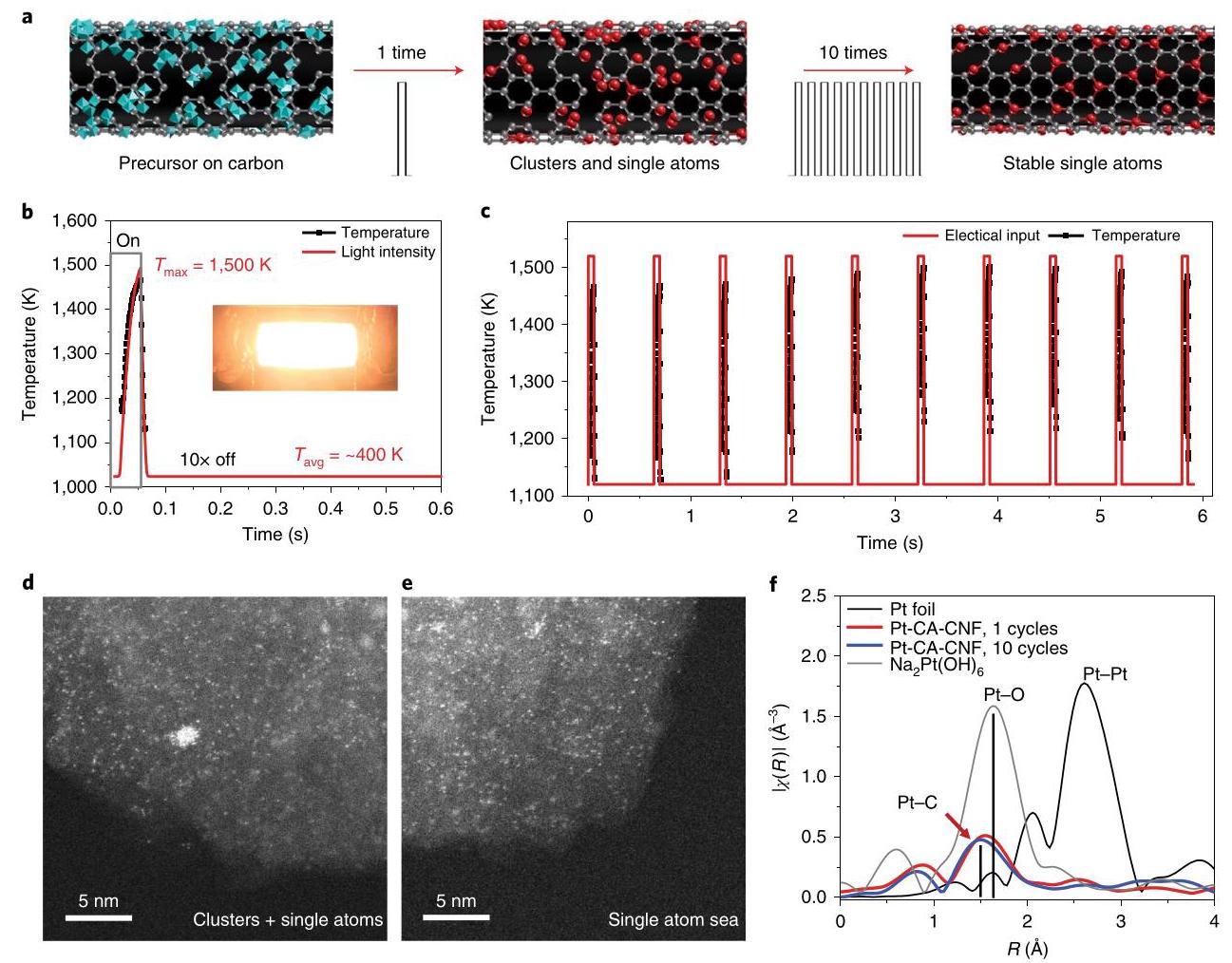

图1: 缺陷碳上HT-SAs的原位高温冲击波合成。(a)HT-SA合成和分散过程示意图。(b)冲击波合成过程中的温度演变和详细的加热/冷却模式。(c)十脉冲冲击加热模式显示每个循环中的均匀温度。(d,e)一次(d)和十次(e)热冲击后的Pt HT-SAs的典型HAADF图像。(f)一次和十次热冲击处理后CA-CNFs上Pt HT-SAs的EXAFS谱图。

分析结果

研究显示,单次热冲击后,CA-CNFs表面分散有高密度单原子,但也可见Pt团簇。经过十次冲击后,基底显示出基本均匀的单原子分布,表明HT-SAs的稳定性以及在连续冲击波加热过程中团簇进一步分解为单原子。EXAFS分析证实,十次循环后几乎没有任何Pt-Pt键残留,表明单原子分散占主导地位。