FJH系统与3D PFG合成流程

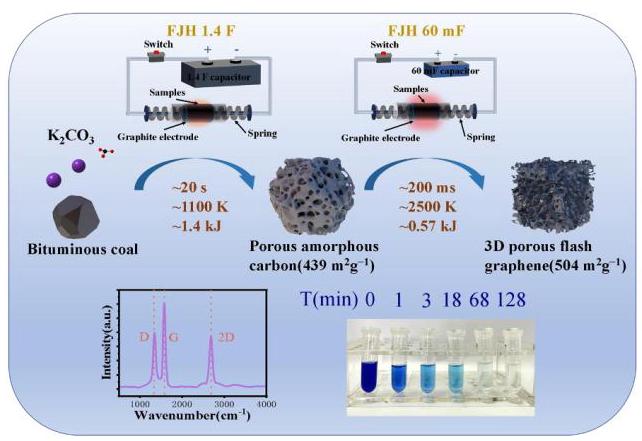

图1. 3D多孔闪速石墨烯合成示意图及其对染料的吸附性能

分析结果:该图展示了整个研究工作的核心内容,包括以烟煤为原料通过闪速焦耳加热法制备3D多孔石墨烯的过程,以及所制备材料对有机染料的高效吸附性能。图形摘要直观地展示了从原料到最终应用的完整技术路线。

Yuntian Liao, Rongtao Zhu*, Wenjun Zhang, Pengfei Huang, Yang Sun, Haiyang Zhu

中国矿业大学化工学院,徐州 221116,江苏,中国

DOI: 10.1016/j.colsurfa.2023.132178

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

2023年

本研究采用闪速焦耳加热(FJH)系统,以烟煤(BC)为原料超快合成3D多孔闪速石墨烯(3D PFG):

材料表征方法包括:SEM、TEM、XPS、XRD、Raman光谱和BET比表面积分析。

图1. 3D多孔闪速石墨烯合成示意图及其对染料的吸附性能

分析结果:该图展示了整个研究工作的核心内容,包括以烟煤为原料通过闪速焦耳加热法制备3D多孔石墨烯的过程,以及所制备材料对有机染料的高效吸附性能。图形摘要直观地展示了从原料到最终应用的完整技术路线。

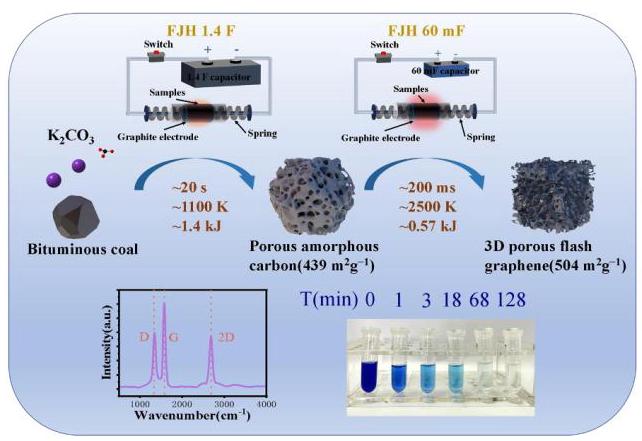

图2. (a) FJH系统(1.4 F和60mF)示意图;(b) 3D PFG合成工艺流程

分析结果:图2a展示了FJH系统的两个电容组(1.4 F和60mF),分别实现连续放电和瞬时放电。图2b详细描述了3D PFG的两步合成过程:首先通过FJH(1.4 F)连续放电使K₂CO₃热解产生气体,形成分级多孔结构;然后通过FJH(60 mF)瞬时放电产生热膨胀效应,进一步提高孔隙率并实现石墨化。

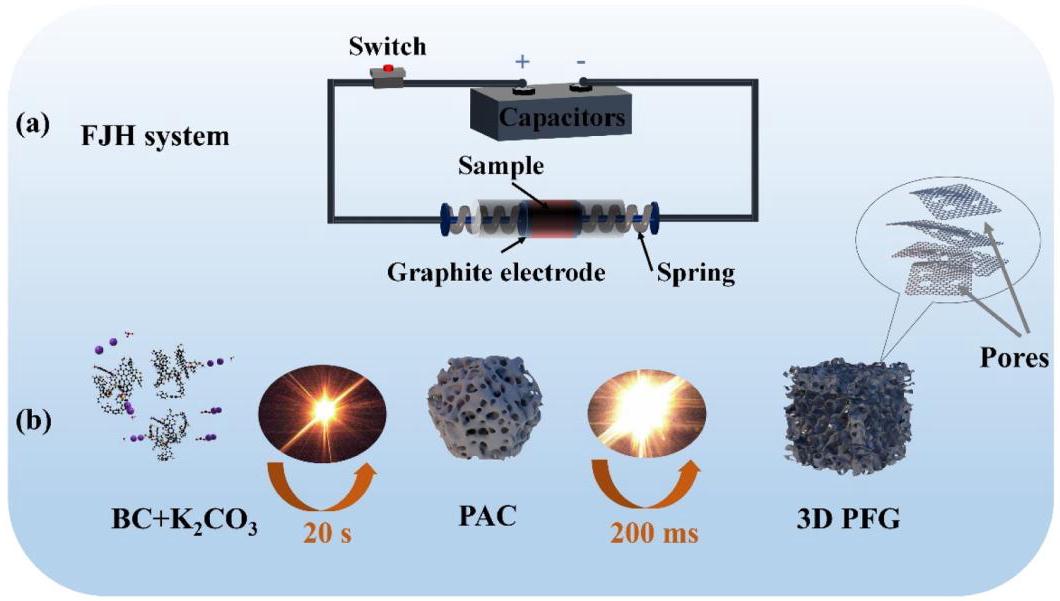

图3. (a-b) FJH(1.4 F和60 mF)工作时的电信号;(c-d)合成PAC和3D PFG温度变化的有限元模拟;(e-f)合成PAC和3D PFG热膨胀变形的有限元模拟

分析结果:图3a-b显示FJH工作时通过样品的电流和温度变化,表明FJH可以在样品自身产生的焦耳热作用下快速原位加热然后快速冷却。图3c-f的有限元模拟结果表明,FJH(60mF)工作时样品的膨胀程度明显大于FJH(1.4F)工作时,且膨胀程度与温度成正比,在最高温度的中心处膨胀变形最明显。

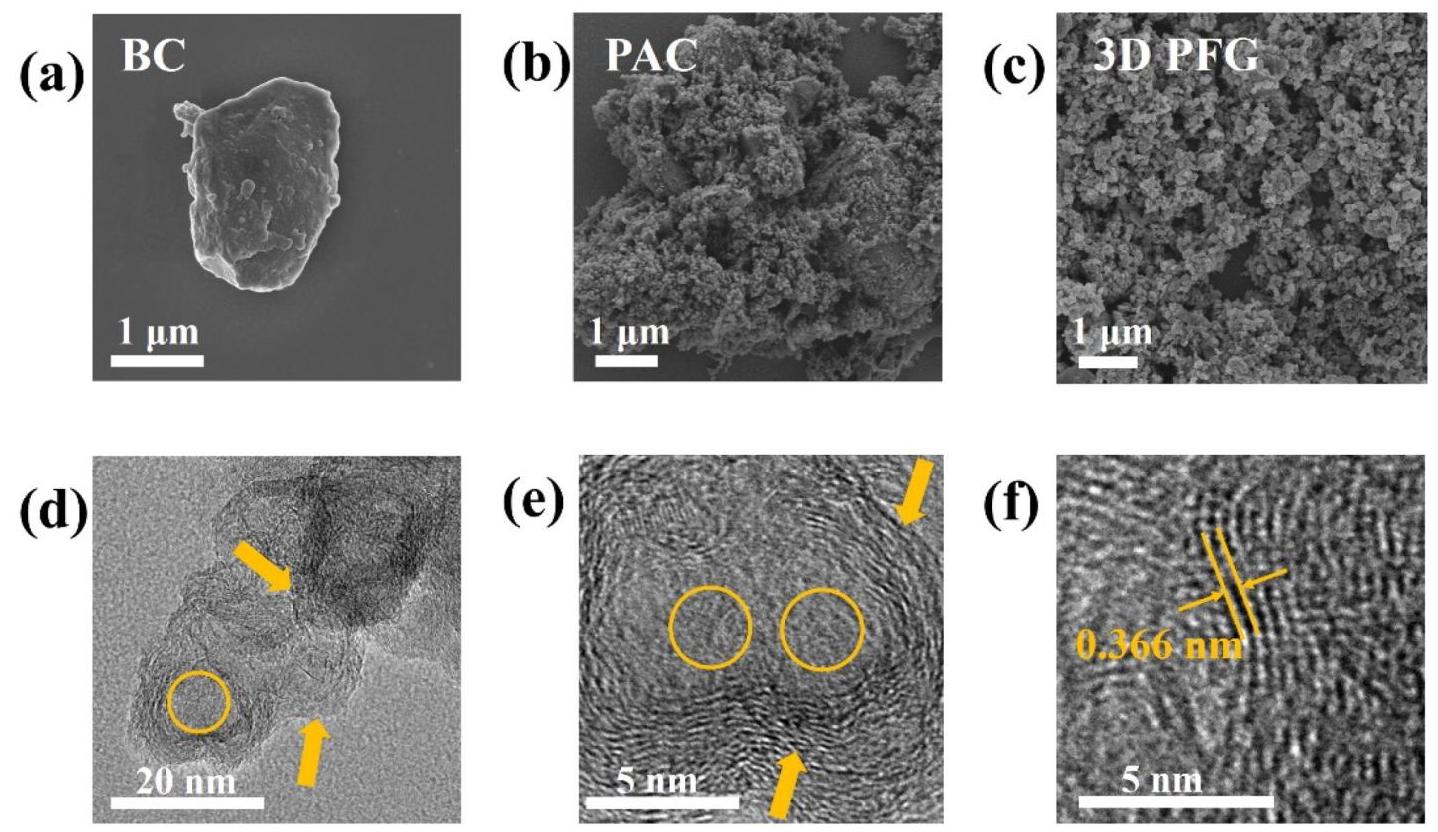

图4. (a-c) FJH处理前后样品的SEM图像;(d-f) 3D PFG的TEM图像,其中微孔和中孔用圆圈标记,石墨烯片结构用箭头标记

分析结果:图4a显示BC由几乎无孔的非均匀无定形碳颗粒组成。图4b显示PAC中有许多不同尺寸的多孔结构,表明活化剂热解产生的热冲击效应对样品有积极的造孔作用。图4c显示3D PFG中保留了大量的多孔结构,且没有无定形碳颗粒,表明FJH合成的多孔结构非常稳定且反应充分。图4d-f的TEM图像显示3D PFG片表面有大量多孔结构,晶格间距增加到3.66Å,明显大于AB石墨的3.34Å间距。

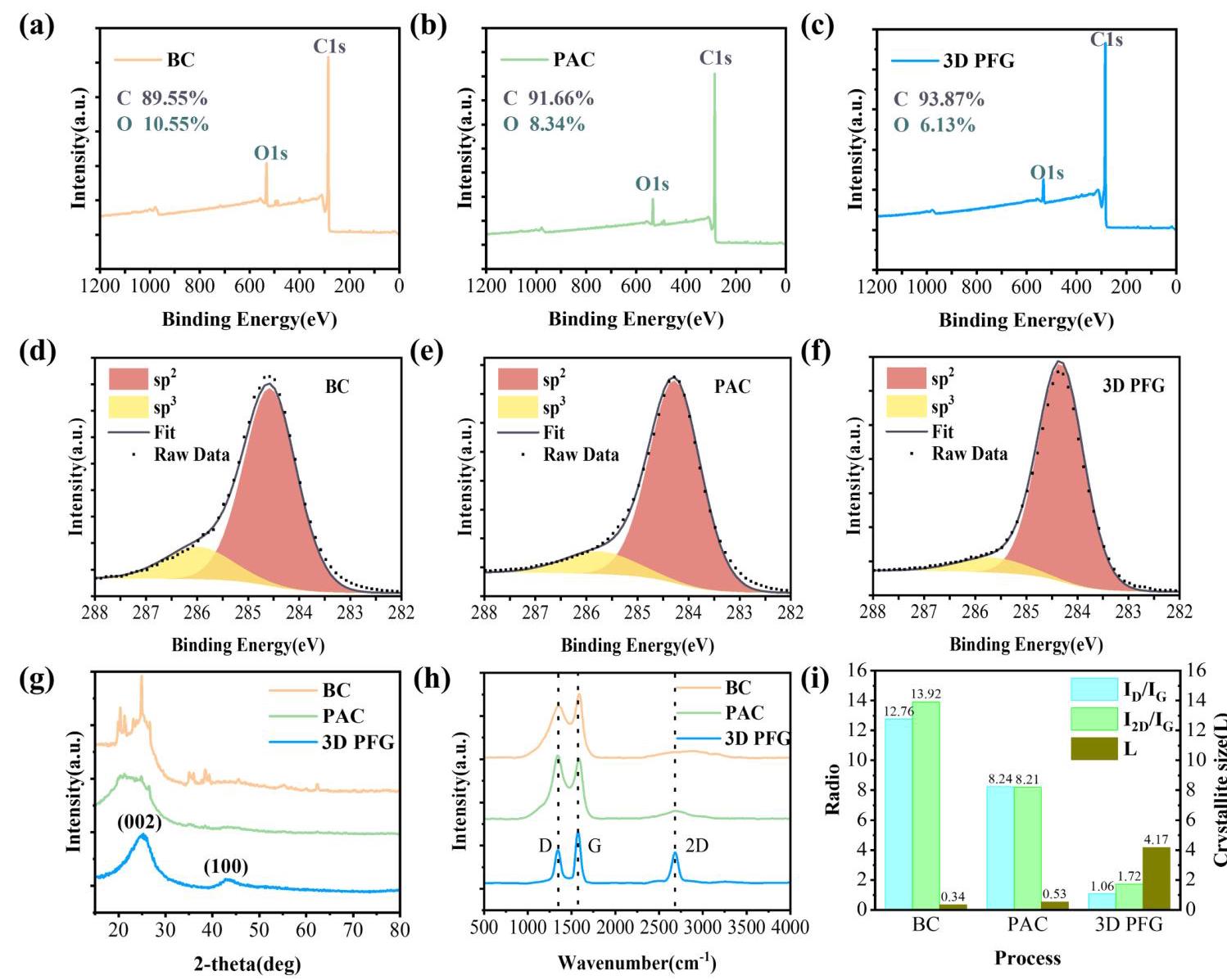

图5. (a-c) BC、PAC、3D PFG的XPS元素分析;(d-f) BC、PAC、3D PFG的sp²和sp³杂化比例分析;(g) BC、PAC、3D PFG的XRD衍射图谱;(h) BC、PAC、3D PFG的Raman光谱;(i) BC、PAC、3D PFG Raman光谱拟合后的I_D/I_G、I_2D/I_G和微晶尺寸L

分析结果:XPS分析表明随着FJH进行,样品中氧碳比逐渐降低,但引入了少量含氧官能团,为3D PFG的良好分散性提供了基础。XRD分析显示3D PFG的(002)晶面衍射峰最明显且峰线变陡,表明FJH产生的高温使PAC石墨化。Raman光谱分析显示3D PFG的I_D/I_G降至1.06,I_2D/I_G升至1.72,表明样品内部结构有序度提高,从sp³团簇逐渐转变为sp²团簇。

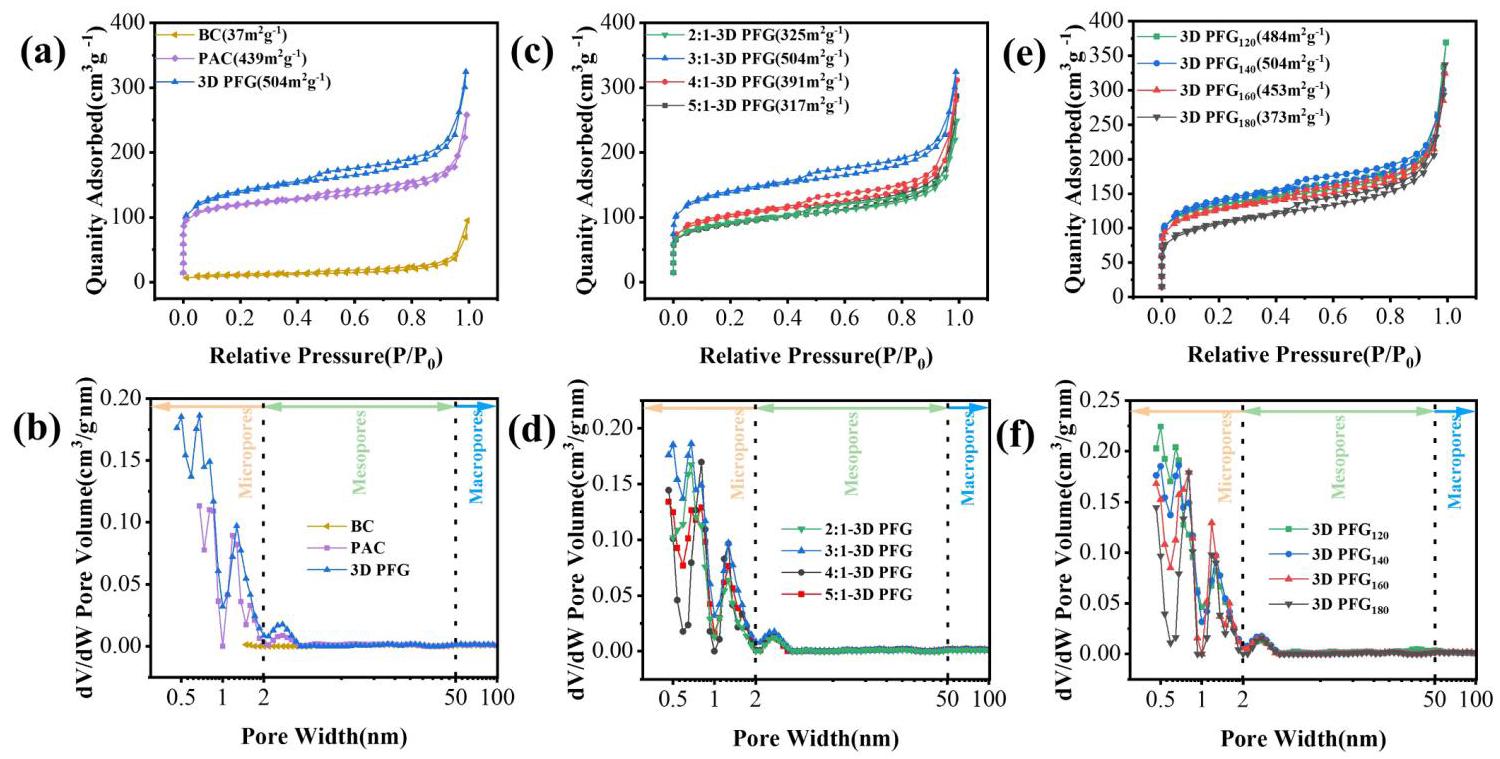

图6. (a-b) BC、PAC和3D PFG的气体吸附-脱附曲线和孔径分布;(c-d) 不同K₂CO₃比例合成的3D PFG₁₄₀的气体吸附-脱附曲线和孔径分布;(e-f) 不同电压下3:1-3D PFG的气体吸附-脱附曲线和孔径分布

分析结果:BC的比表面积仅为37m²/g,而3:1-PAC₁₁₀的比表面积为439m²/g,3:1-3D PFG₁₄₀的比表面积进一步增加到504m²/g。3D PFG具有更丰富的分级多孔结构,一个孔系统由窄微孔(0.5-0.8nm)组成,另一个由较大微孔(1-2nm)和较小中孔(2-4nm)组成。通过调节K₂CO₃比例和闪速电压大小,可以实现FJH孔结构的可控合成。

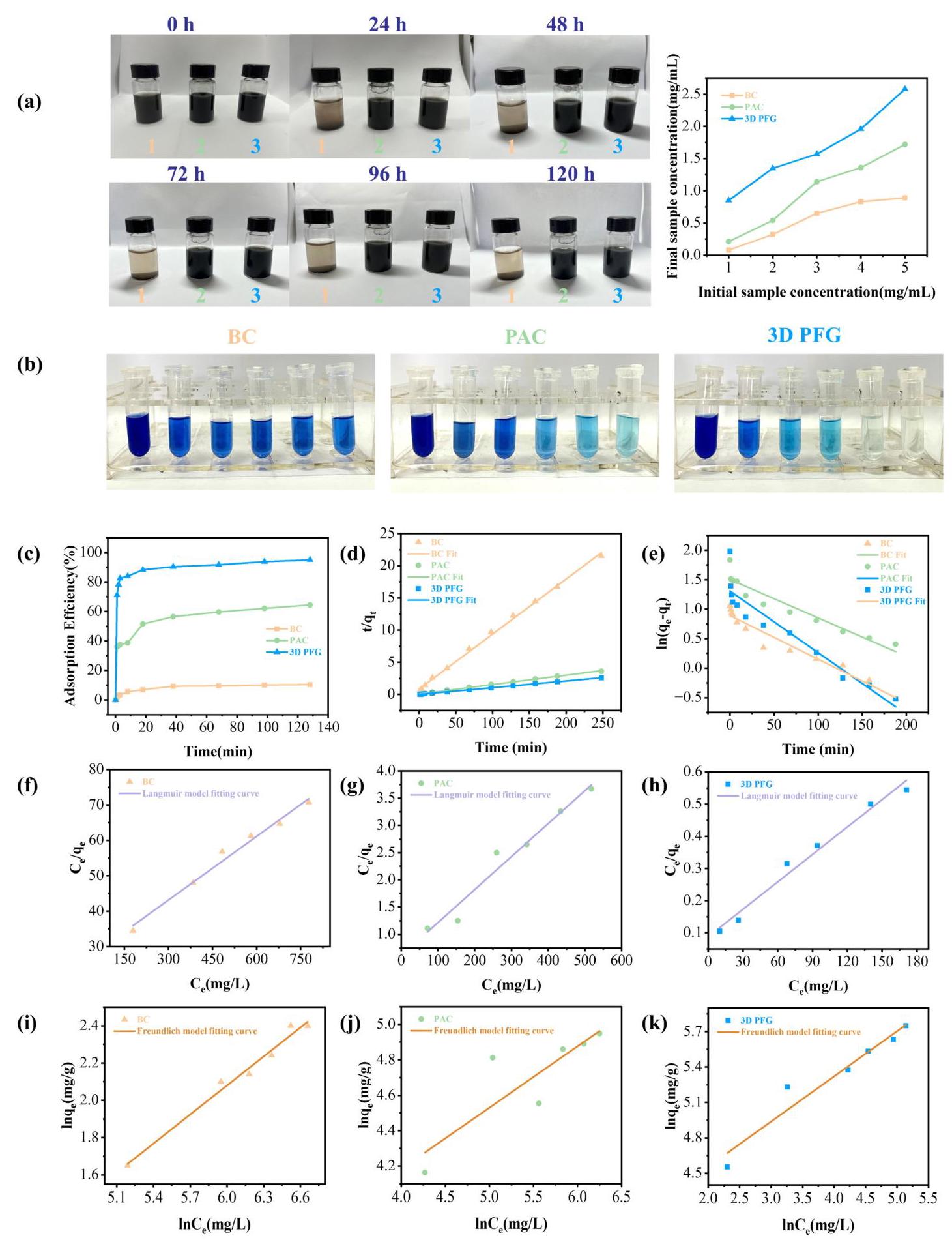

图7. (a) 不同样品在溶液中的分散性比较以及不同初始浓度样品离心后残留浓度的变化;(b-c) 不同时间样品对亚甲基蓝的实际吸附量和吸附速率;(d-e) 不同吸附剂的准一级和准二级吸附动力学模型;(f-k) 不同吸附剂的等温线模型

分析结果:3D PFG在溶液中分散5天后仍能保持良好的分散性,而BC和PAC的分散性较差。3D PFG具有最佳的吸附效果,在吸附初期,3D PFG对染料的去除率在前几分钟即可达到80%以上。准二级动力学模型能更全面地描述这三种吸附剂对亚甲基蓝的吸附,表明吸附剂对亚甲基蓝的吸附动力学主要受化学吸附控制。Langmuir等温方程的相关系数R²均高于Freundlich等温方程,表明吸附剂对亚甲基蓝的吸附更符合Langmuir等温模型,吸附过程属于单层吸附。