图片内容与分析结果

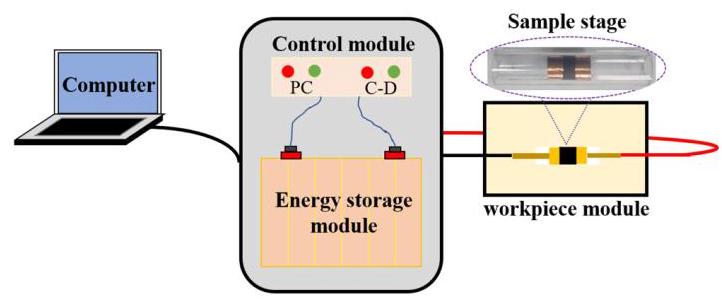

图1: 闪蒸焦耳加热装置示意图

图1显示了FJH实验装置的示意图,包括控制模块、工件模块、储能模块、样品台和计算机。样品置于石英管中,通过电容放电瞬间加热。

分析结果: 该装置实现了快速、可控的加热,确保了实验的重复性和有效性。

第一作者: Qiang Li (中国矿业大学)

通讯作者: Wenjun Zhang (中国矿业大学)

材料准备: 使用三种不同变质程度的烟煤样品(朔州SZ、古交GJ、长治CZ),通过浮沉实验制备超低灰分煤样(灰分约3%)。

FJH实验: 将煤样与炭黑和活化剂K₂CO₃按质量比1:1:3混合,放入石英管中,在80V电压下进行闪蒸焦耳加热,反应时间少于1秒。

模拟分析: 使用COMSOL软件模拟FJH过程的温度变化,验证实验可行性。

结构表征: 使用FE-SEM、BET、Raman、XRD、XPS等技术分析多孔碳的微观结构、比表面积、孔结构、晶体结构和表面官能团。

吸附实验: 将50mg多孔碳加入200mL的100mg/L亚甲基蓝(MB)溶液中,在25°C下振荡吸附,使用紫外分光光度计测量吸附后的MB浓度,计算吸附容量和动力学。

图1显示了FJH实验装置的示意图,包括控制模块、工件模块、储能模块、样品台和计算机。样品置于石英管中,通过电容放电瞬间加热。

分析结果: 该装置实现了快速、可控的加热,确保了实验的重复性和有效性。

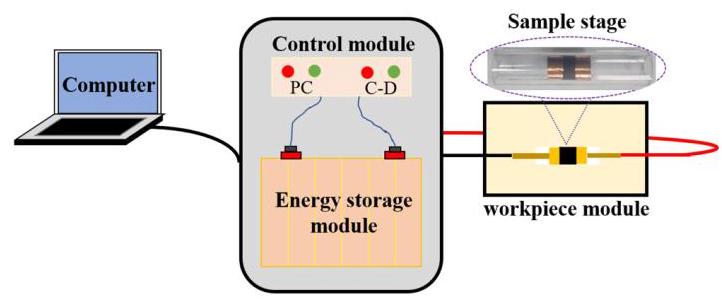

图2(a)显示了实际和模拟FJH过程中的最高温度和输出能量;(b)显示了Flash温度随时间变化的曲线;(c-e)显示了PC-SZ、PC-GJ和PC-CZ制备过程的温度云图。

分析结果: FJH过程在极短时间内(约250-500ms)完成,最高温度达1290°C。模拟与实验结果一致,证实了过程的可行性。低变质煤反应时间更短,温度分布均匀。

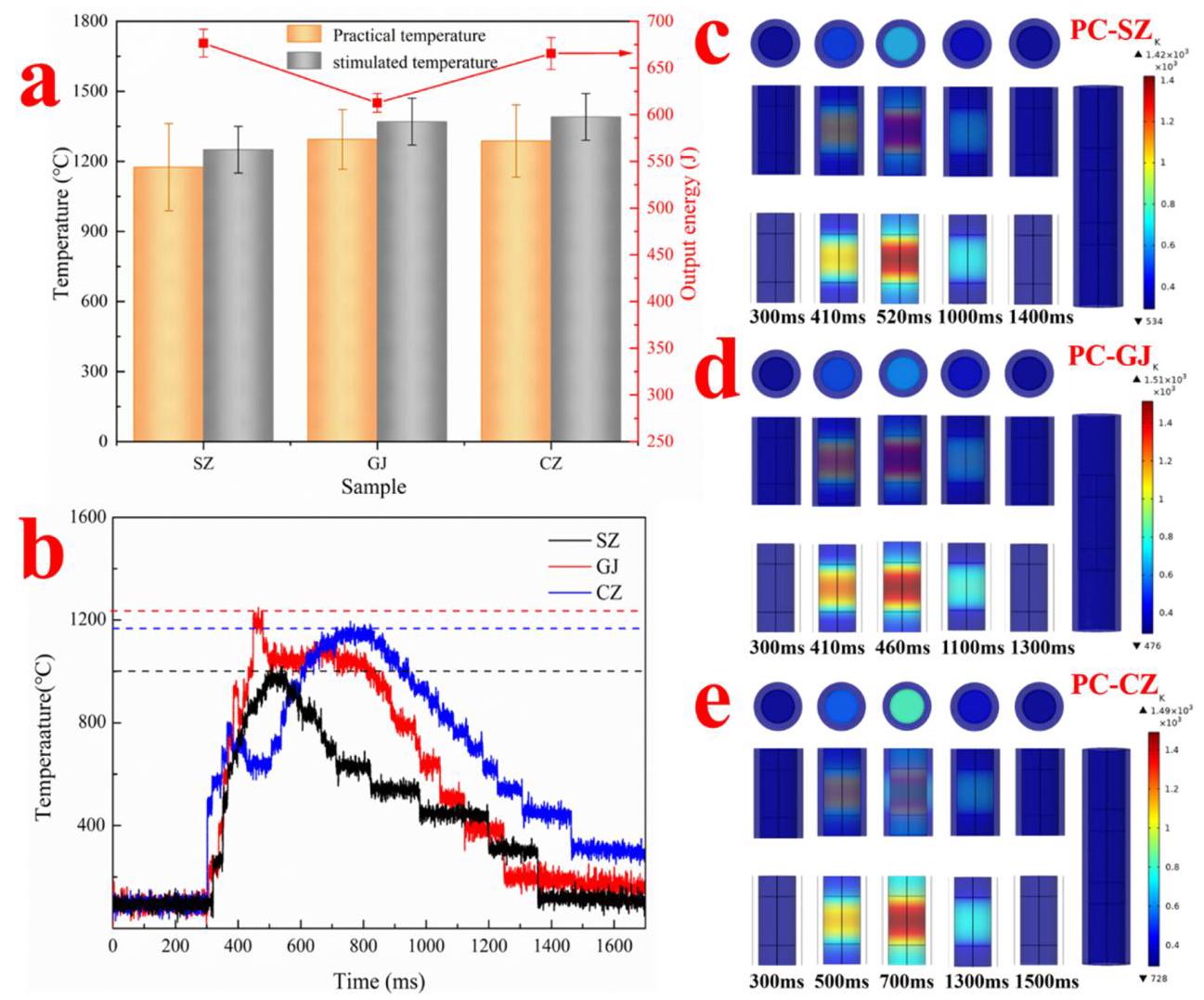

图3显示了PC-SZ、PC-GJ和PC-CZ的SEM图像。PC-SZ表面最粗糙,有大量蜂窝状孔隙;PC-GJ孔隙减少但孔径增大;PC-CZ表面光滑,孔隙少。

分析结果: 煤变质程度越高,多孔碳的孔隙结构越少,表明低变质煤更易形成丰富孔隙。

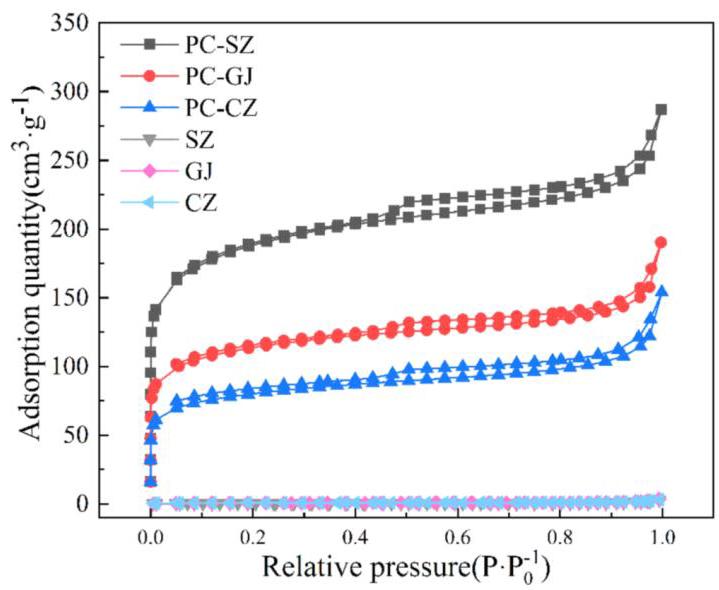

图4显示了三种多孔碳的N₂吸附等温线。PC-SZ吸附量最高,表明其比表面积最大。

分析结果: 吸附等温线符合I和IV型,表明多孔碳以微孔为主,并有部分中孔。PC-SZ的比表面积最高(601.95 m²/g),与吸附量一致。

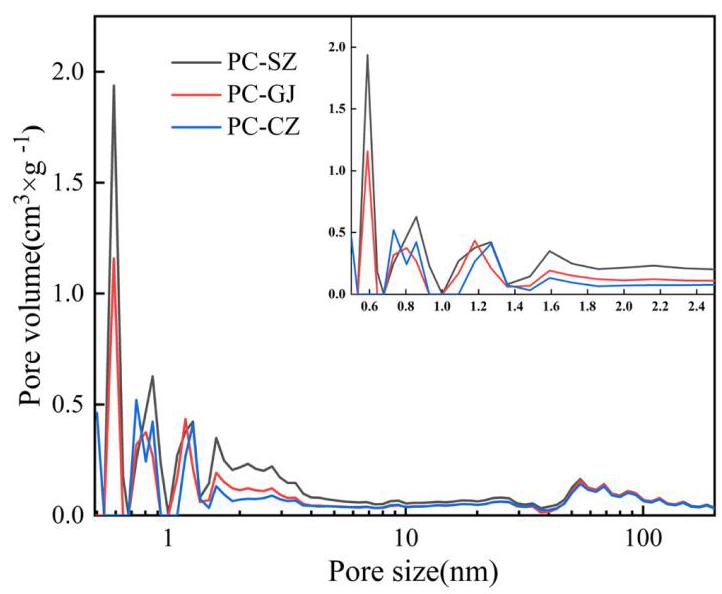

图5显示了三种多孔碳的孔径分布。大部分孔隙为微孔(<2nm),PC-SZ的微孔和中孔数量最多。

分析结果: 孔径分布影响吸附性能,PC-SZ的丰富微孔和中孔为其高吸附容量提供了基础。

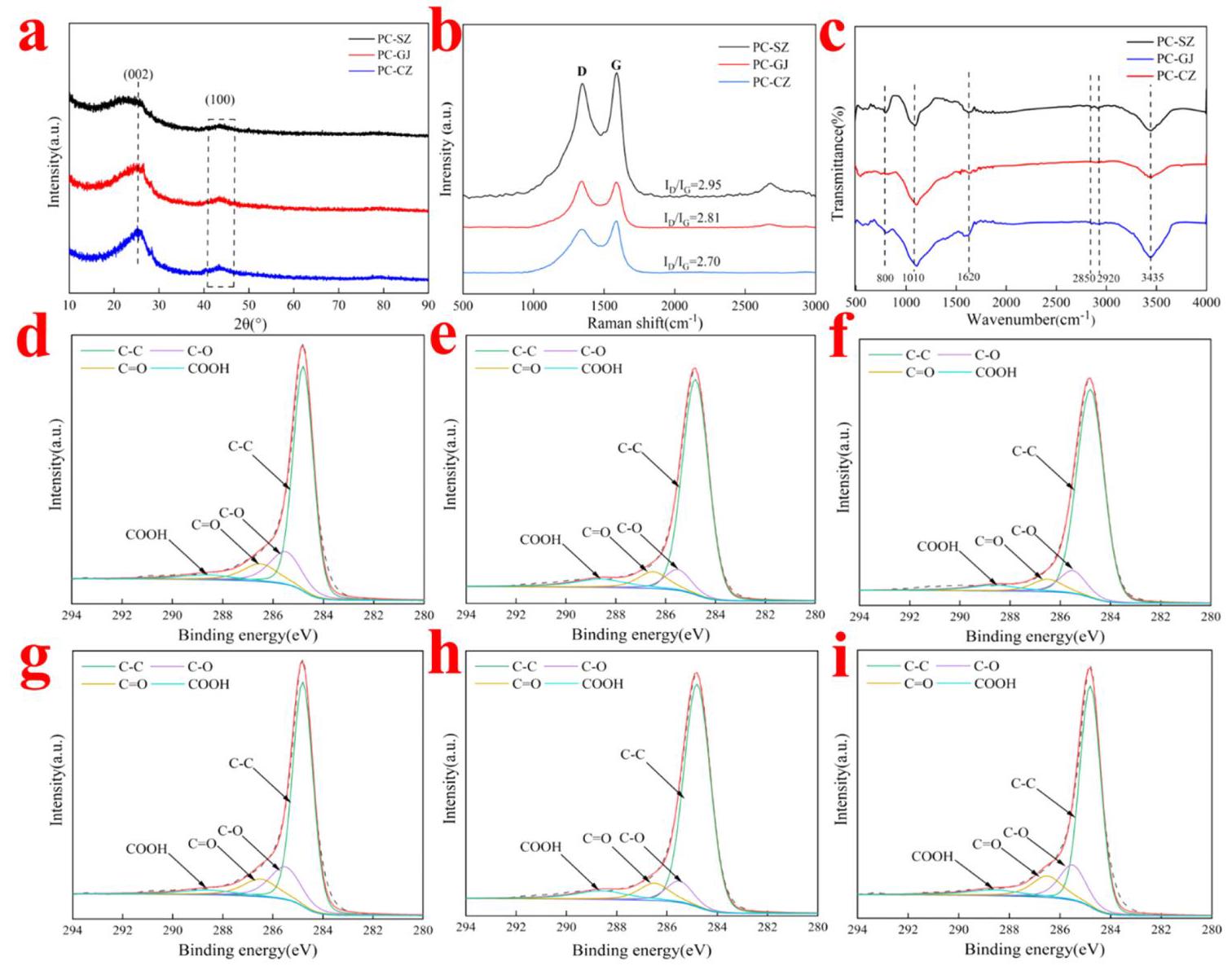

图6(a)XRD光谱显示多孔碳的晶体结构;(b)Raman光谱显示缺陷程度;(c)FTIR光谱显示表面官能团;(d-i)XPS C 1s谱图分析元素和官能团含量。

分析结果: PC-SZ具有更大的层间距、更多缺陷和含氧官能团,这有助于吸附过程。

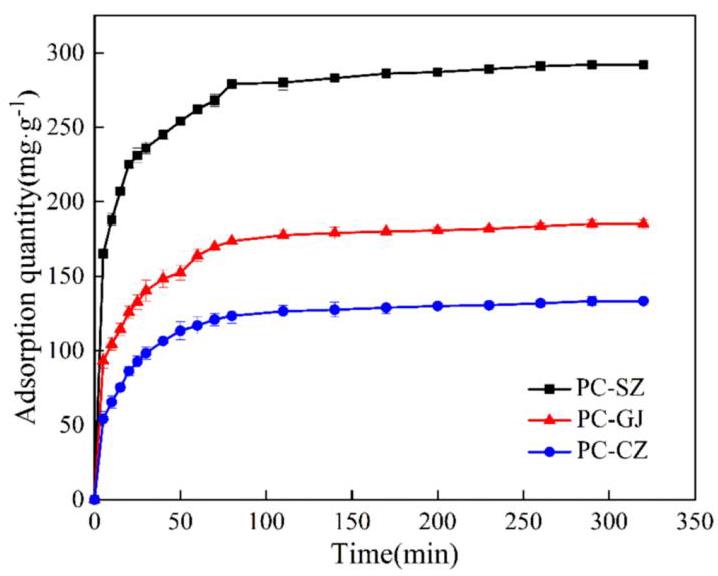

图7显示了PC-SZ、PC-GJ和PC-CZ对MB的吸附动力学曲线。PC-SZ的吸附容量最高, equilibrium在80分钟内达到。

分析结果: 吸附过程符合伪二级动力学模型,表明化学吸附主导。

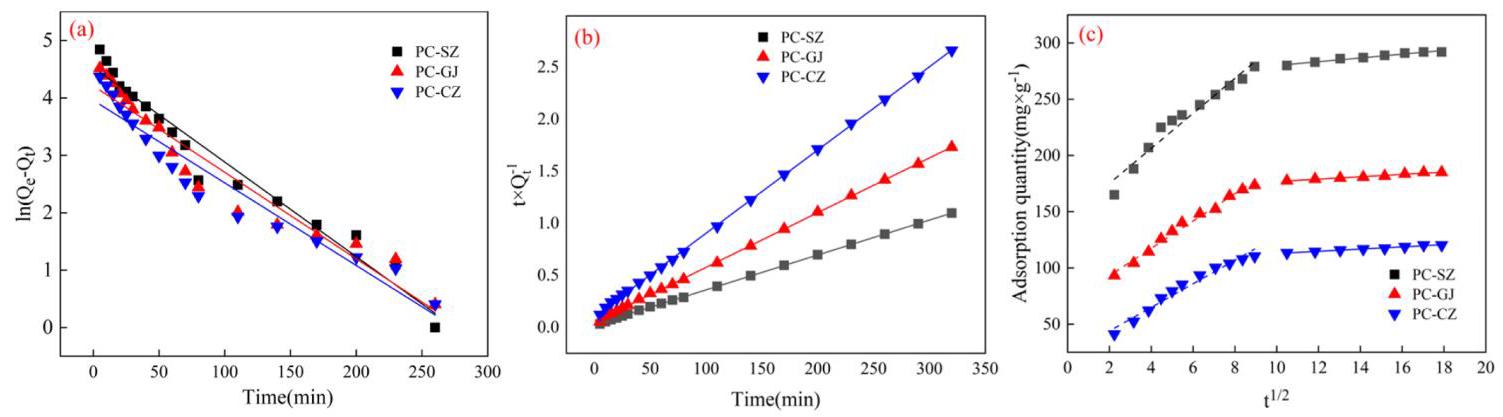

图8(a)伪一级模型拟合;(b)伪二级模型拟合;(c)Weber-Morris颗粒内扩散模型拟合。

分析结果: 伪二级模型拟合优度最高(R² > 0.99),证实化学吸附是主要机制。

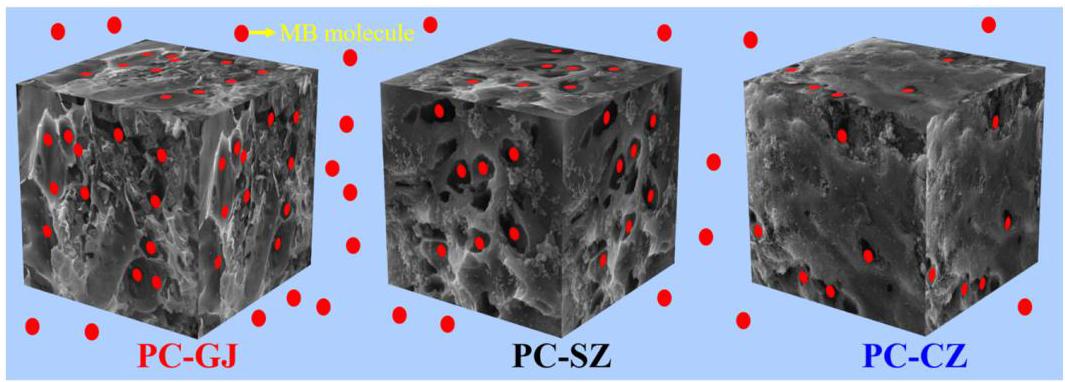

图9展示了MB在PC-SZ、PC-GJ和PC-CZ上的吸附机理,包括孔隙结构、缺陷和静电相互作用。

分析结果: PC-SZ的高比表面积、丰富孔隙、缺陷和含氧官能团共同贡献其优异吸附性能。