A comparison of the electrochemical performance of graphitized coal prepared by high-temperature heating and flash Joule heating as an anode material for lithium and potassium ion batteries

高温加热和闪速焦耳加热制备的石墨化煤作为锂和钾离子电池负极材料的电化学性能比较

第一作者:A.M.A. Mohamed (哈尔滨工程大学, 苏丹栋古拉大学)

通讯作者:A.M.A. Mohamed, Dianxue Cao (哈尔滨工程大学)

期刊名称:待补充 (根据提供的文本无法确定具体期刊名称)

发表年份:待补充 (根据提供的文本无法确定具体发表年份)

DOI:待补充 (根据提供的文本无法确定DOI号)

PDF原文

论文亮点

- 开发了两种高效的煤催化石墨化方法:高温加热和闪速焦耳加热(FJH)

- 制备的石墨化煤材料在锂离子电池和钾离子电池中表现出优异的倍率性能和循环稳定性

研究背景

- 天然石墨作为电池行业常用材料,由于需求增加和资源有限,被标记为供应风险材料

- 合成石墨工艺效率低下,亟需开发替代方法制备石墨负极材料

- 钾离子电池(PIBs)因钾资源丰富、成本低廉,被认为是锂离子电池(LIBs)的有前景替代品

研究方法

材料合成:

通过两个步骤制备石墨化煤:碳化后进行催化活化和石墨化,分别采用高温处理和闪速焦耳加热(FJH)方法。

1. 600°C碳化:

使用高碳含量的原煤粉(RC)作为碳源。先将煤粉过筛(400目不锈钢筛),用去离子水洗涤并在60°C真空干燥24小时。随后在管式炉中600°C下碳化,加热速率5°C/min,在高纯氩气(99.99%)氛围下保持6小时,自然冷却后收集。

随后将碳化煤粉与氯化镍按比例(100ml乙醇:5mmol:1g)混合,600rpm搅拌1小时,使镍催化剂溶解。最后在80°C干燥24小时得到镍浸渍碳煤粉。

2. 1400°C石墨化:

使用高温炉在氩气氛围(纯度99.99%)下进行催化石墨化处理。将第一步获得的碳煤粉填入刚玉坩埚,在高温炉中1400°C加热,加热速率5°C/min,氩气流下保持10小时。以相同加热速率冷却至室温后,收集石墨化煤碳,用HCl酸洗涤去除镍催化剂,再用去离子水反复洗涤确保完全去除催化剂离子和HCl。最后在60°C真空条件下干燥24小时,得到标记为HTC的石墨化煤材料。

3. FJH系统与合成过程:

在闪速加热过程中,将炭黑导电添加剂与碳煤粉按重量比(10:90)混合,用研钵研磨。准确称取100mg混合粉末装入石英管(内径4mm,管厚2mm,长度50mm)。石英管两侧使用石墨棒作为电极,石墨棒连接导电铜箔以防止加热粉末通过石墨块与石英管之间的空隙逸出。将石英管装入反应台并连接至FJH装置。

使用电容组(电容60mF)提供最高电压达400V的直接放电电流,可在几秒钟内将样品加热至3000°C高温,有效将无定形碳转化为石墨碳。随后在温和真空(约10mmHg)条件下对混合粉末样品施加300V脉冲约5秒。FJH反应后,装置自然冷却5分钟至室温。从石英管中取出样品,用研钵研磨,然后用HCl酸和去离子水反复洗涤。最后在60°C真空条件下干燥24小时,得到的石墨化煤材料标记为FHC。

主要结论

- 通过高温处理和FJH方法成功将原煤从无定形结构转化为晶体结构

- HTC和FHC负极在LIBs中分别提供了322.5和321.3 mAh·g⁻¹的初始充电容量,在PIBs中分别提供了265.4和262.2 mAh·g⁻¹的初始充电容量

- FJH方法相比传统加热方法更节能环保,具有时间和能源效率优势

结构表征结果

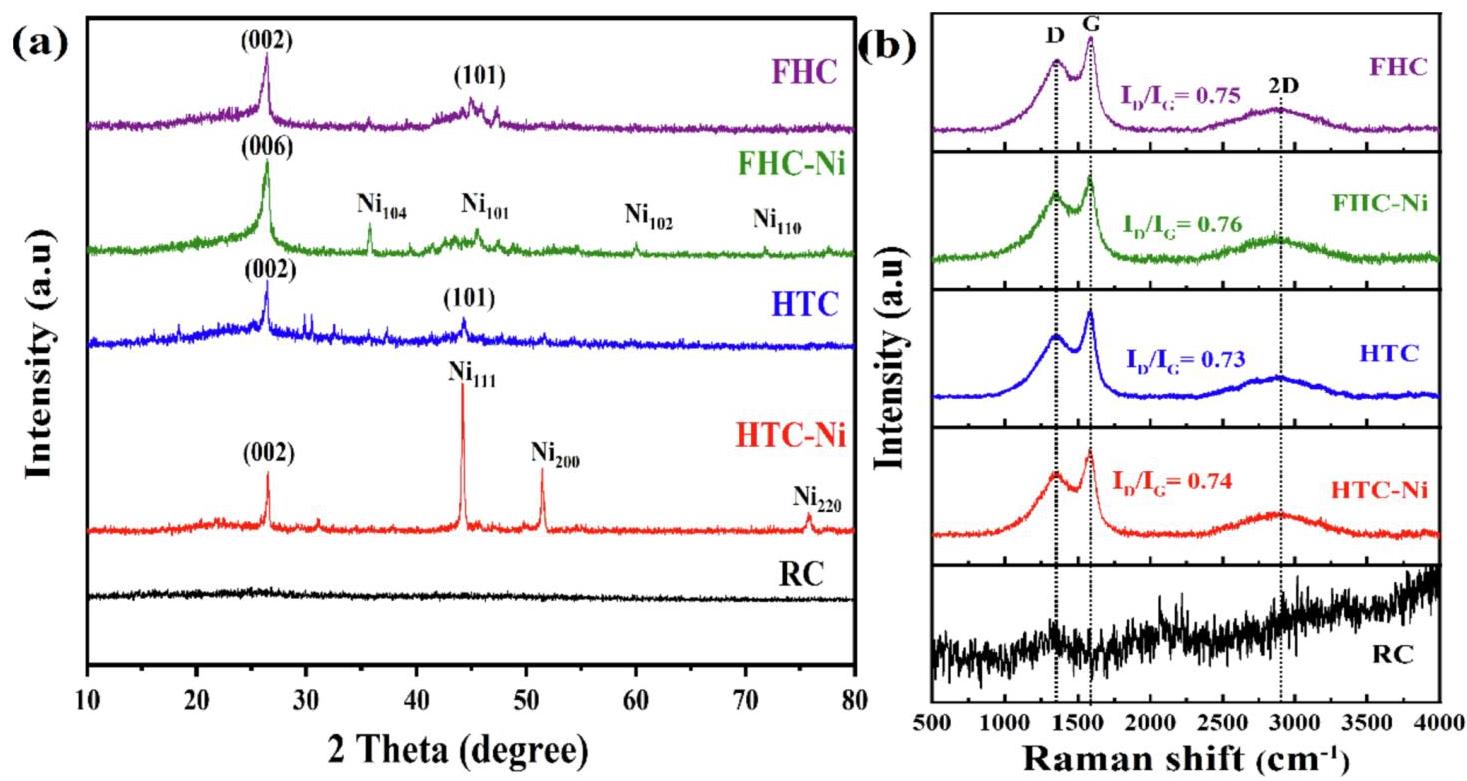

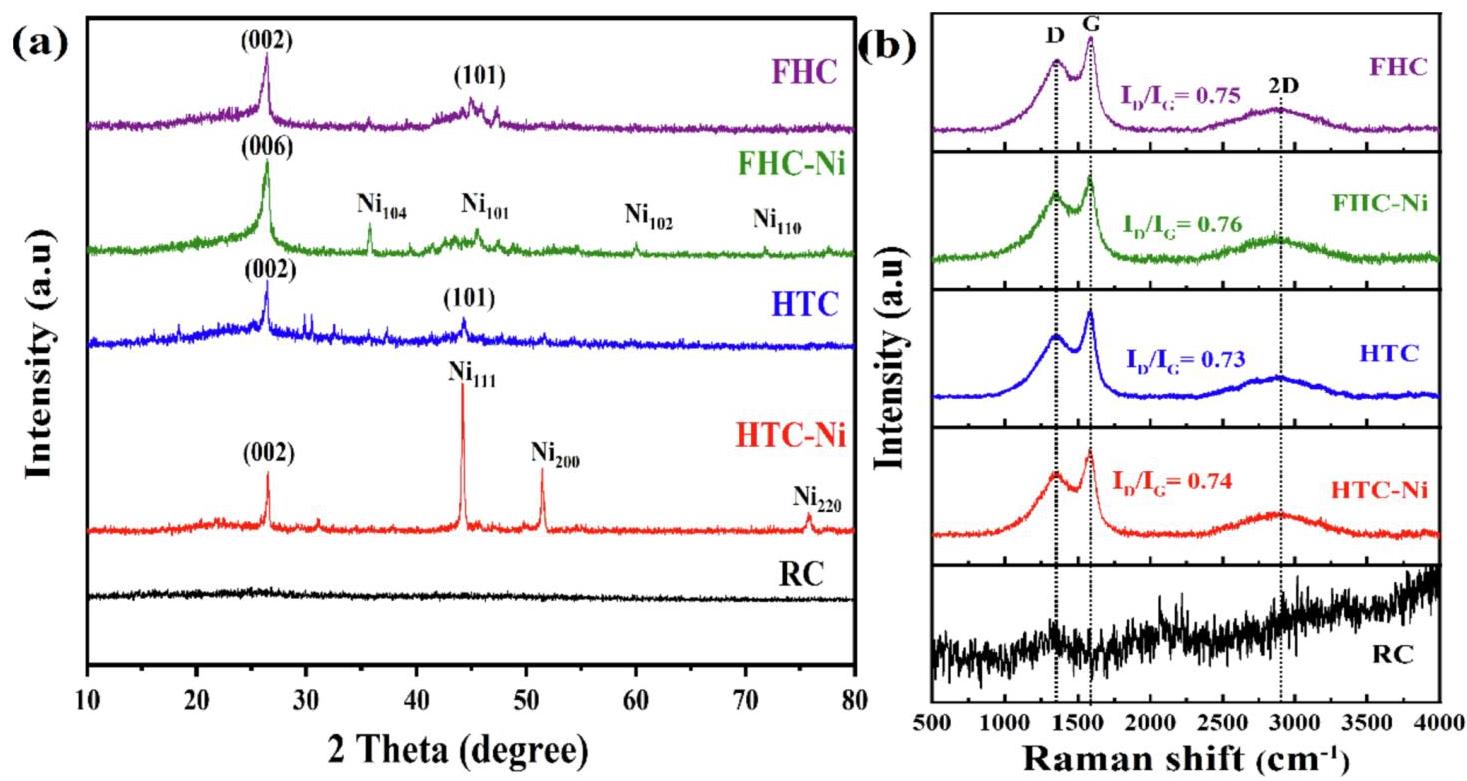

图1. (a) 原煤和制备样品的XRD图谱; (b) 拉曼光谱

XRD和拉曼光谱分析表明,经过Ni催化剂催化石墨化后,原煤的结构发生了明显变化。酸处理后,HTC和FHC样品在26.2°附近显示出尖锐的强衍射峰,在44.3°附近出现弱衍射峰,分别对应石墨碳的(002)和(101)反射。计算得到的d-间距(d₀₀₂)值对于HTC和FHC约为0.34nm,接近石墨的d-间距(0.335nm),表明两种样品均具有良好的结晶度。

拉曼光谱进一步支持了XRD结果。除RC外,所有样品在1350、1585和2900 cm⁻¹附近都有D、G和2D三个特征峰。HTC和FHC的ID/IG值分别约为0.73和0.75,这些较低的值表明所得样品具有高度石墨化程度。

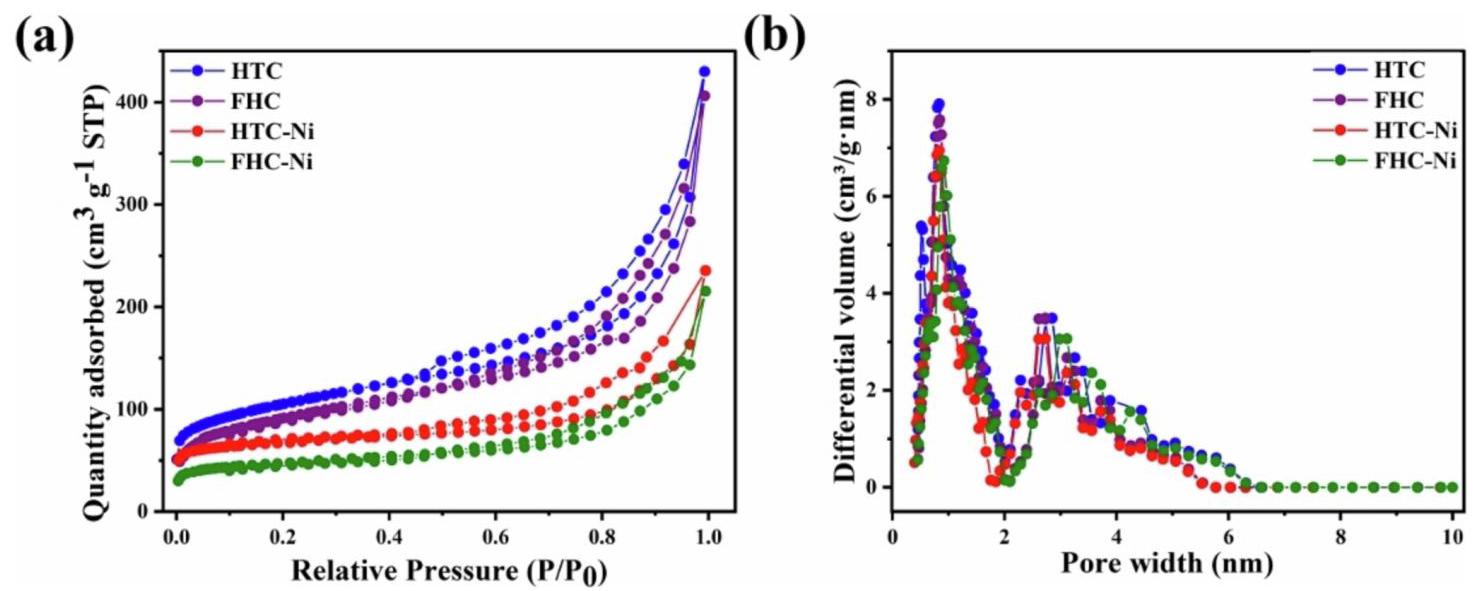

孔结构分析

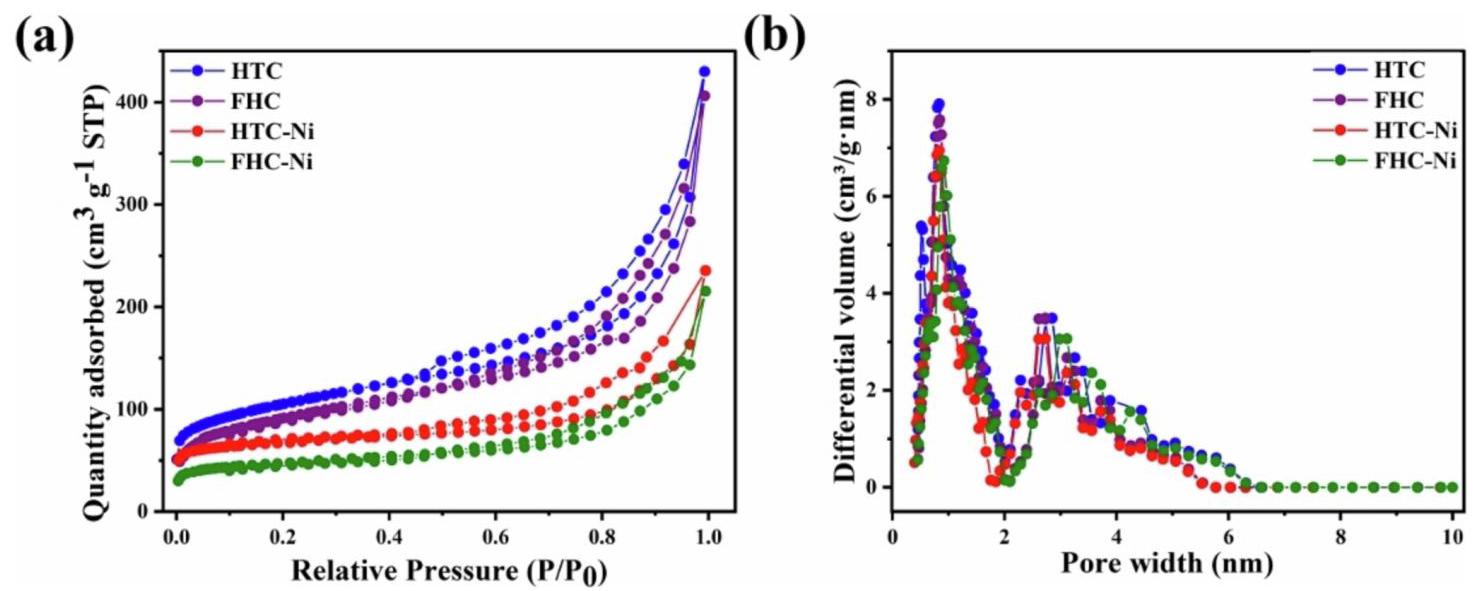

图2. (a) 制备样品的N₂吸附/脱附等温线; (b) 孔径分布曲线

BET测量用于研究制备样品的比表面积和孔径分布。所有样品都显示出IV型等温吸附/脱附曲线,表明存在微孔和介孔。样品主要包含微孔(分布在0.4-2.0nm之间)和一定量的介孔(范围从2.0到6.3nm)。

酸处理增加了样品的表面积,HTC从281增加到372 m²/g,FHC从268增加到357 m²/g。总孔体积也相应增加,HTC从0.42增加到0.52 m³/g,FHC从0.41增加到0.47 m³/g。这些结果表明催化剂的去除产生了更多多孔碳,有利于提高材料的电化学性能。

形貌分析

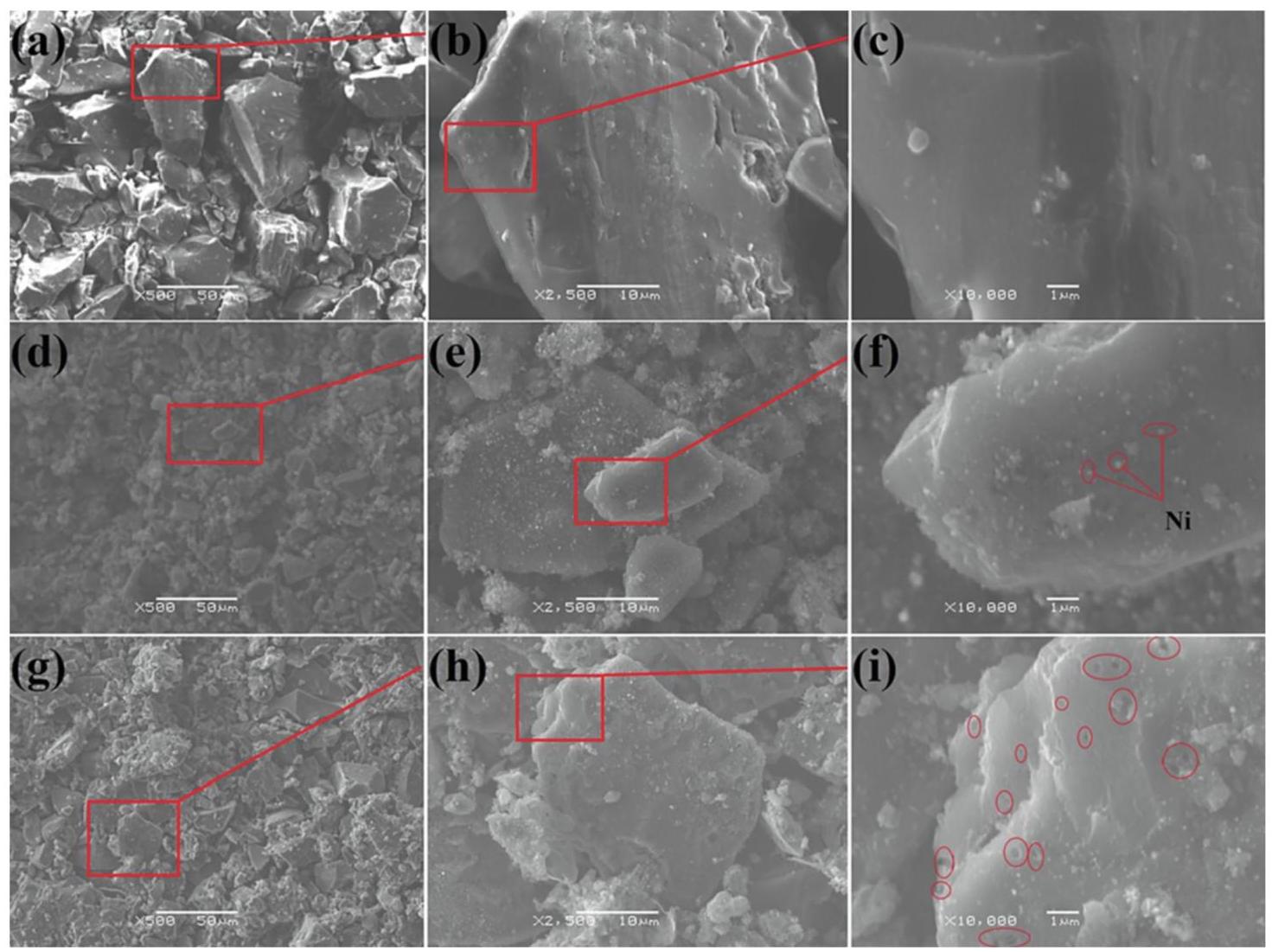

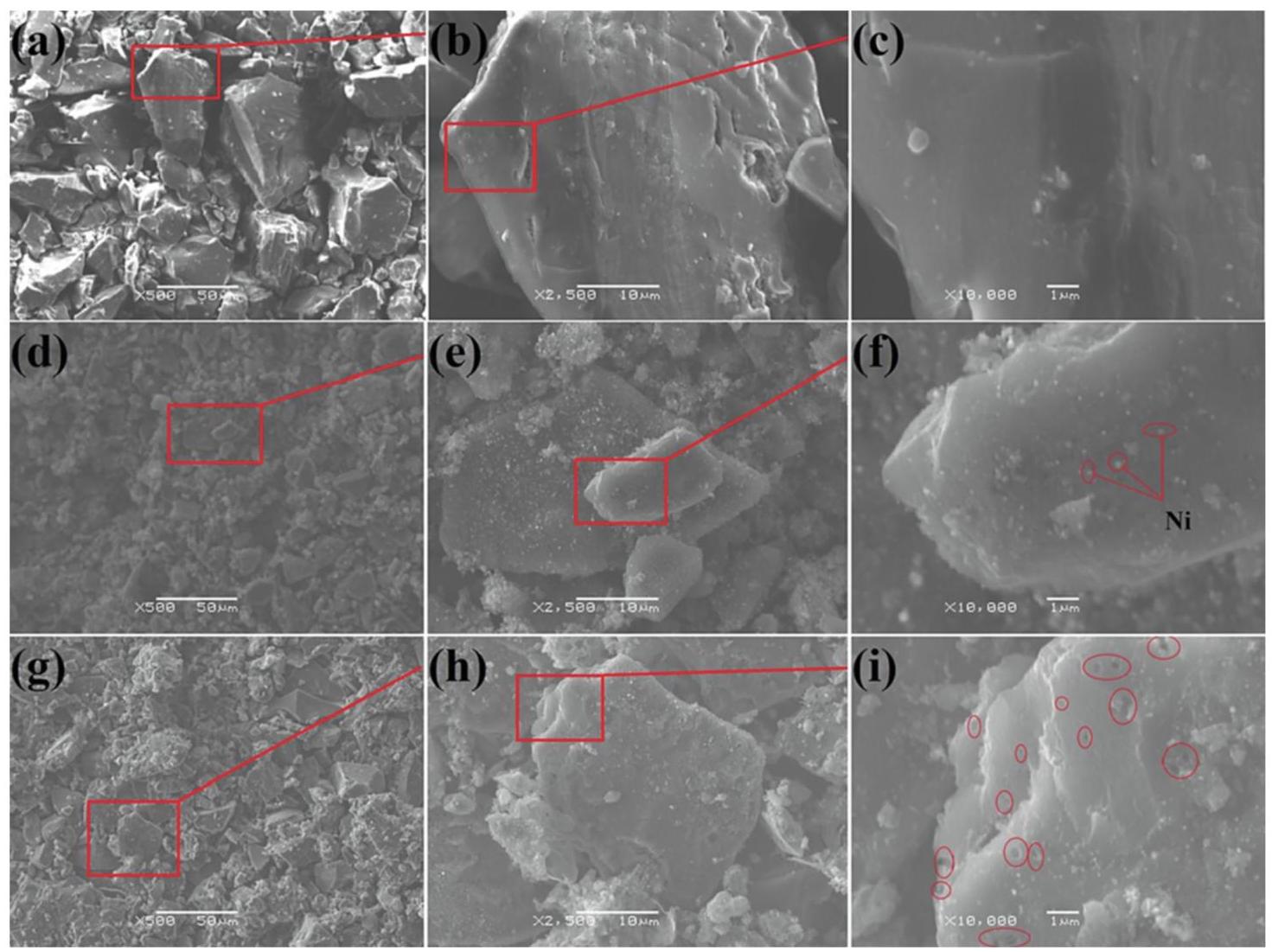

图3. RC (a-c)、HTC-Ni (d-f)和HTC (g-i)的SEM图像

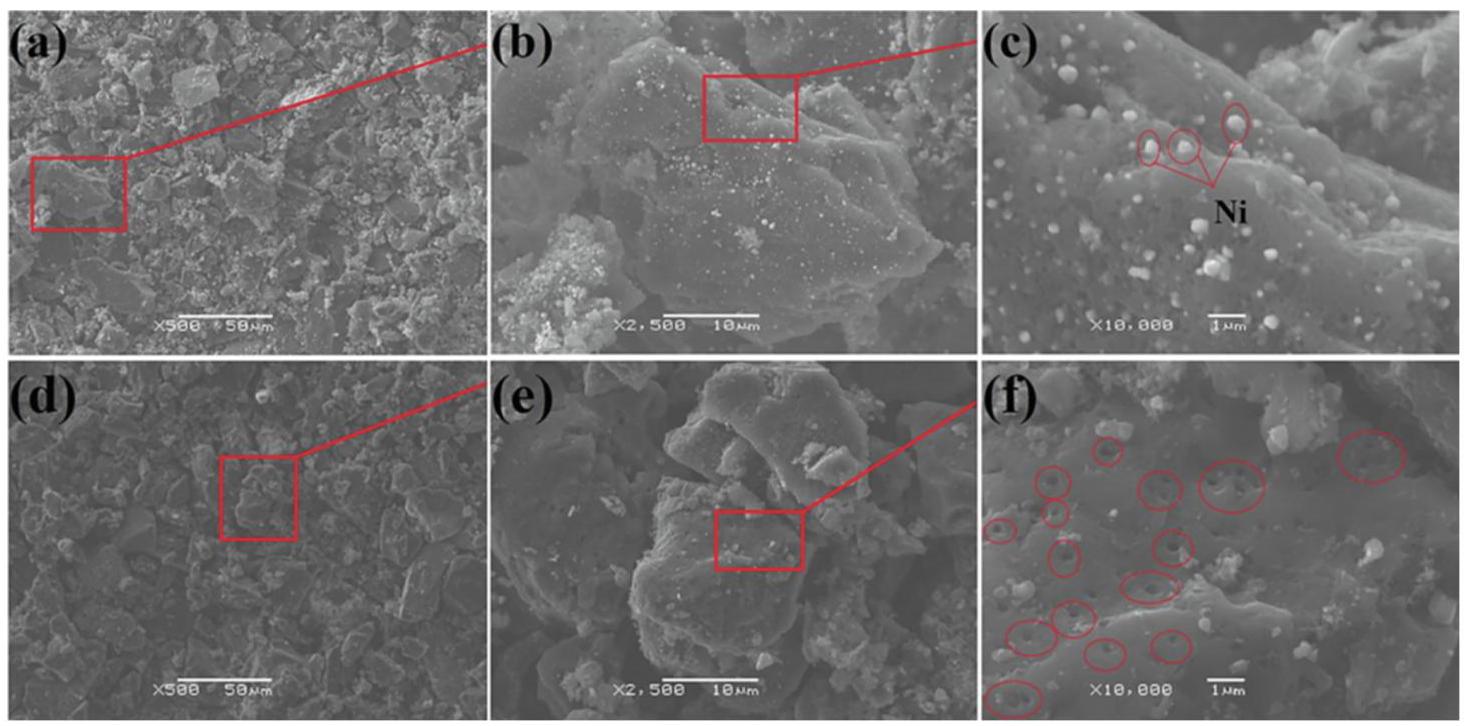

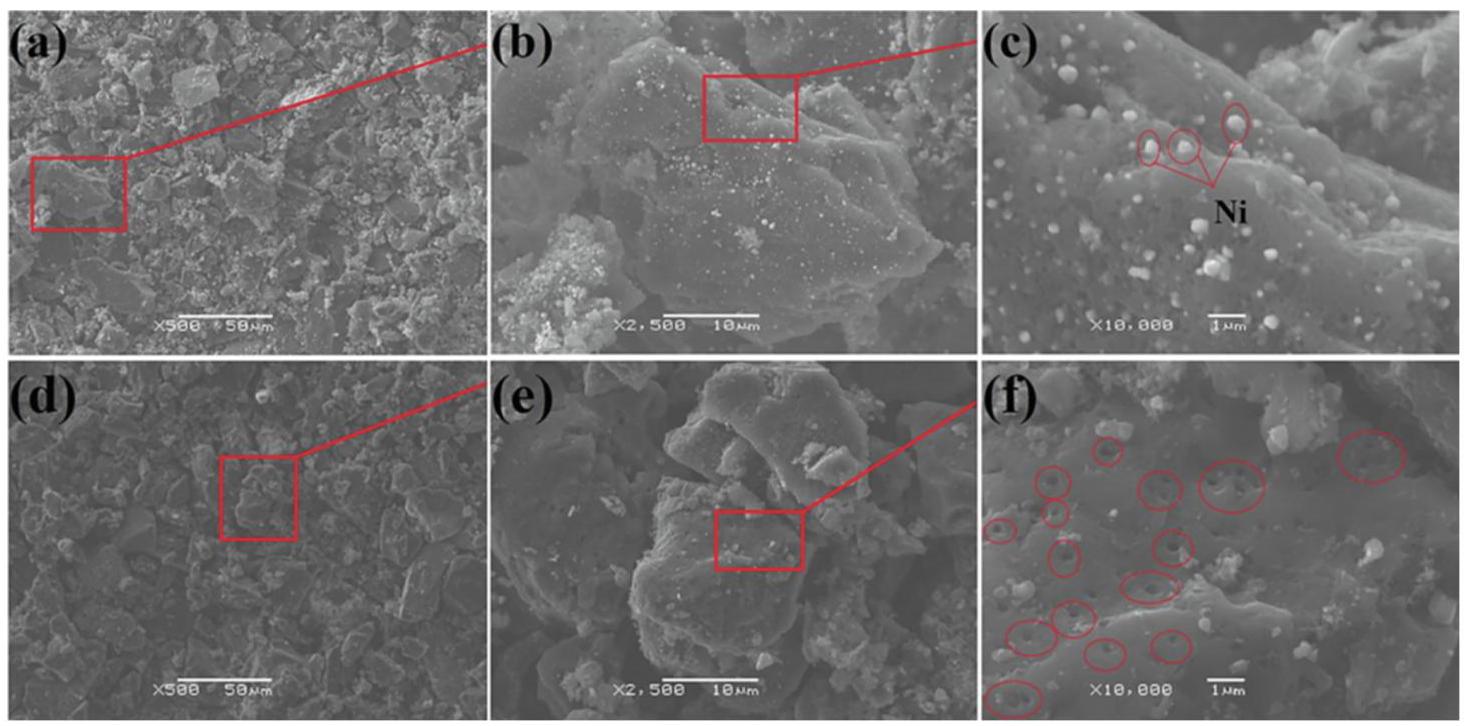

图4. FHC-Ni (a-c)、FHC (d-f)的SEM图像

扫描电子显微镜(SEM)测试进一步研究了通过催化石墨化过程制备的HTC和FHC样品的微观结构变化。RC样品结构相对致密,材料分布在不规则块体中,表面光滑平坦,低倍镜下未见孔隙。

酸处理前,HTC和FHC样品具有不规则形状,附着有小颗粒,表面均匀分布着球形Ni催化剂颗粒。经过HCl和去离子水两步酸处理后,两种样品呈现不均匀的颗粒形态,表面不再光滑平坦,具有相对粗糙的表面和丰富的不同尺寸孔隙,有利于电解质离子的传输。

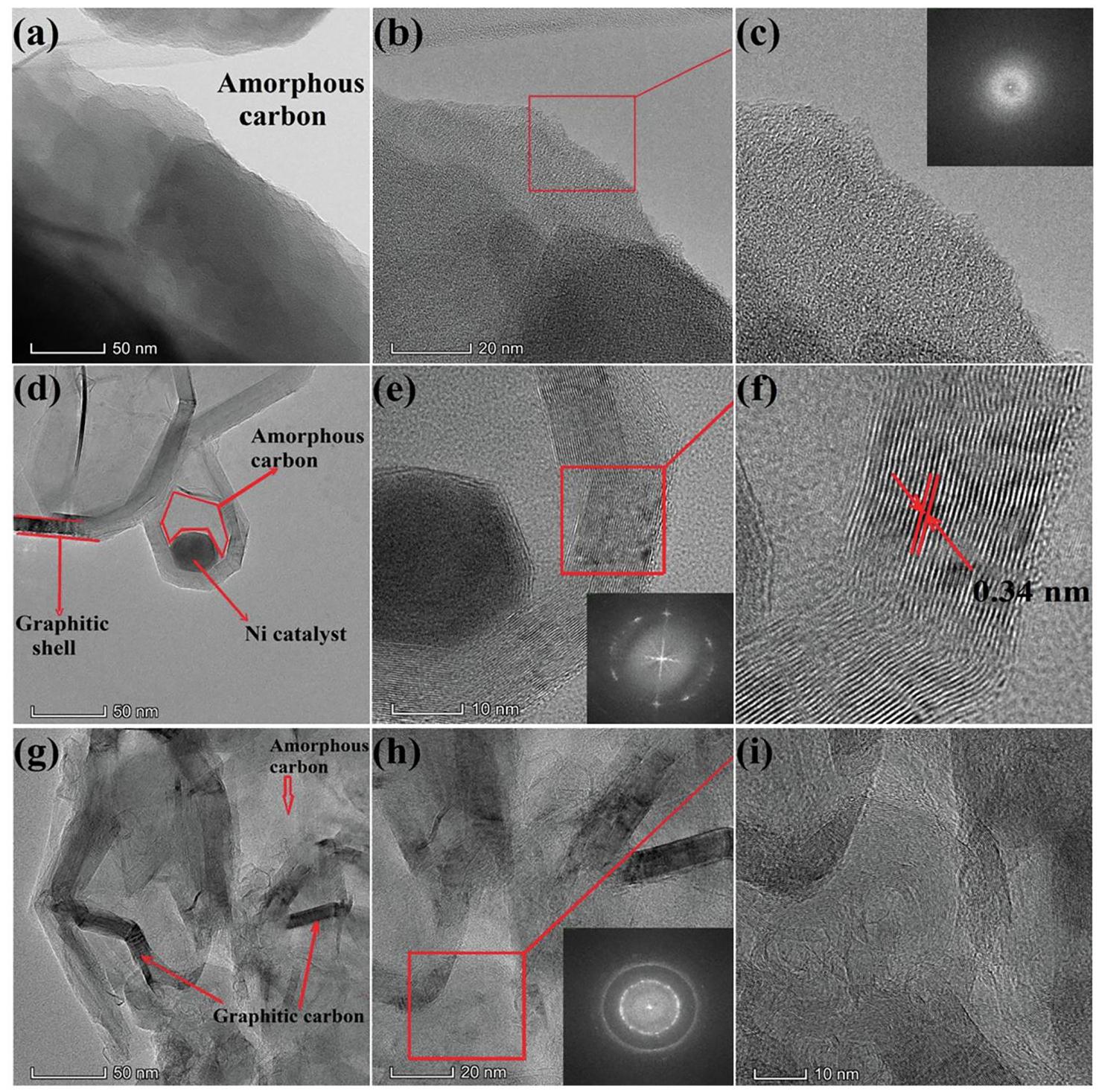

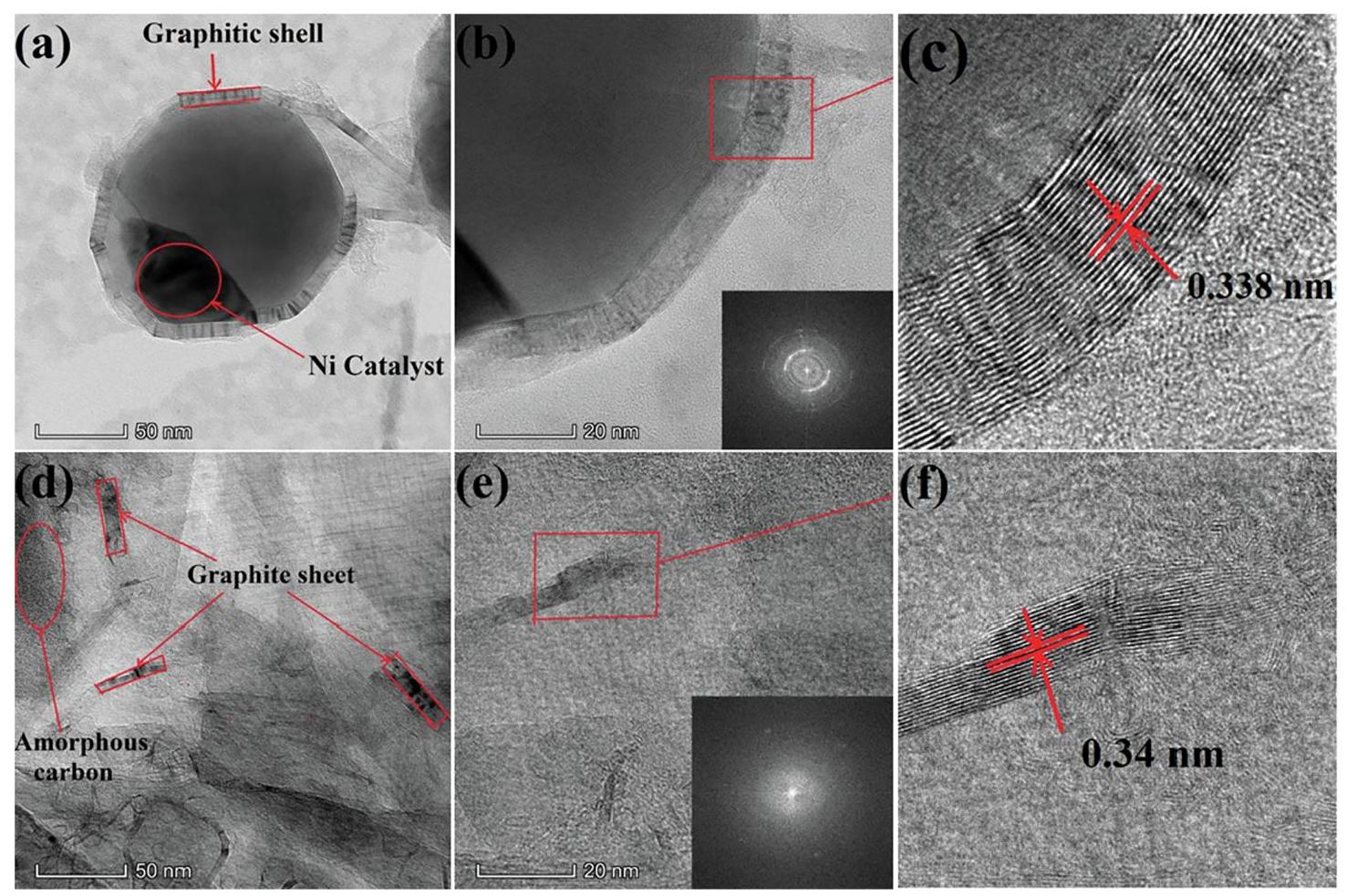

微观结构分析

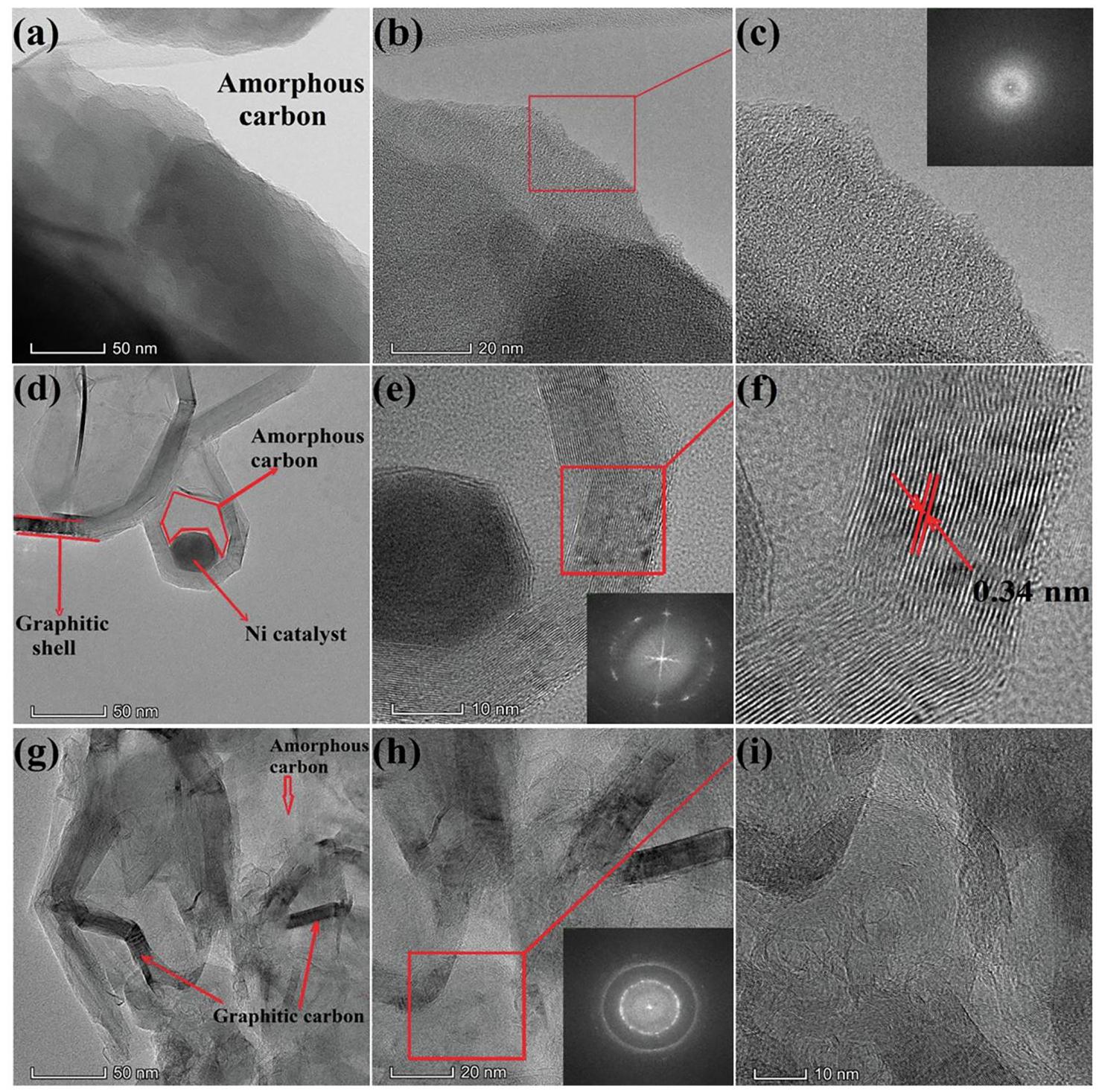

图5. RC (a-c)、HTC-Ni (d-f)和HTC (g-i)的TEM和HR-TEM图像

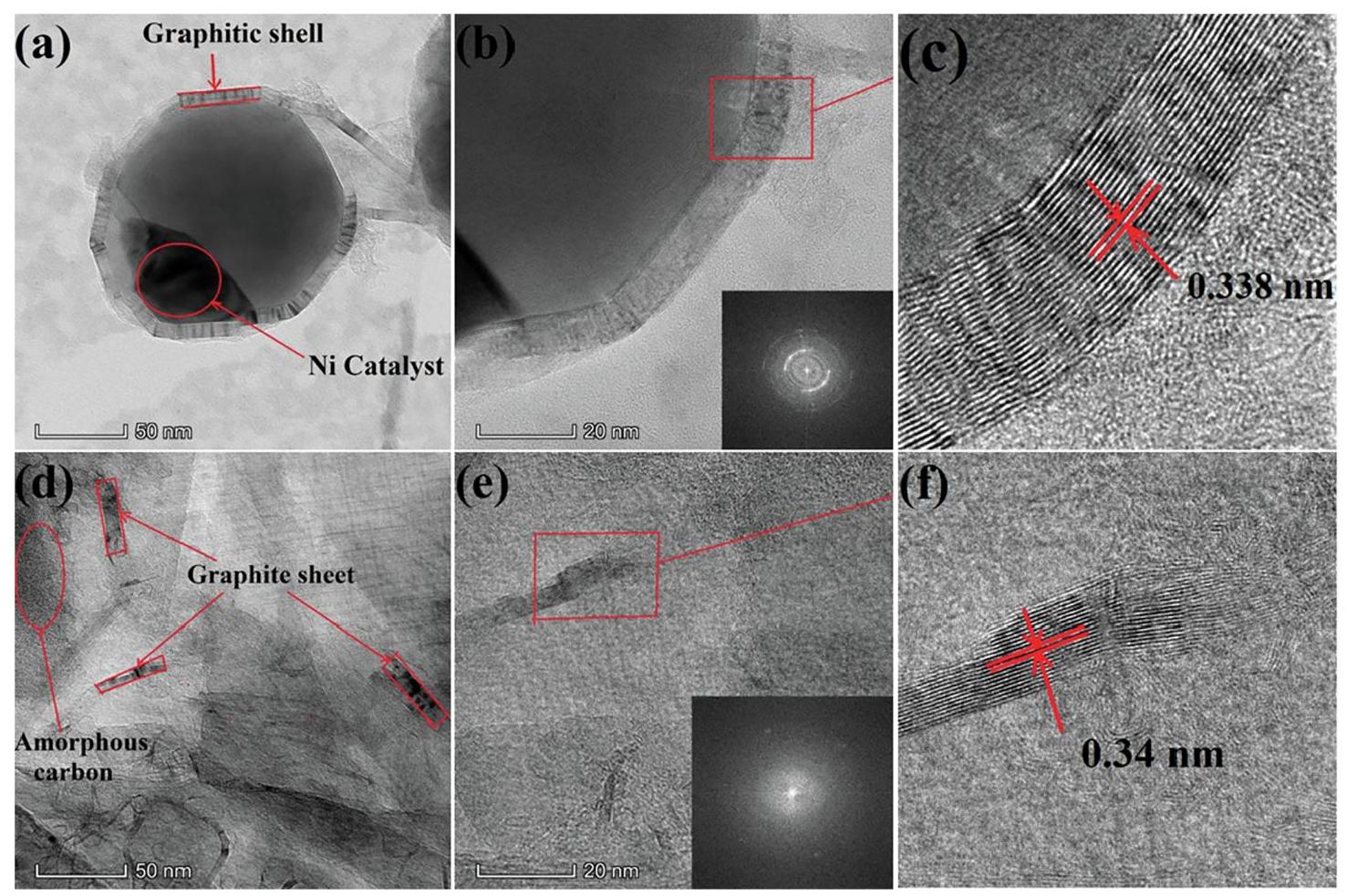

图6. FHC-Ni (a-c)和FHC (d-f)的TEM和HR-TEM图像

透射电子显微镜(TEM)和高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM)结合快速傅里叶变换(FFT)进一步研究了煤样品的结构变化。催化石墨化前,RC样品是无定形的,HR-TEM图像中没有石墨域,FFT图像显示空心圆,进一步证实了RC的无定形结构。

经过催化石墨化后,HTC-Ni由石墨碳组成,主要通过无定形碳与Ni催化剂纳米颗粒在高温下的化学相互作用产生。酸洗涤后,催化剂被去除,HTC样品保留了高度结晶的石墨纳米结构,并混合有少量无定形碳。

使用闪速焦耳加热(FJH)进行催化石墨化后,原煤的无定形结构转化为晶体结构。FHC-Ni样品显示典型的环状纳米结构的石墨化碳,由深色区域(Ni颗粒富集侧)嵌入大区域(碳富集侧)组成。酸洗涤后,Ni颗粒几乎完全溶解并从样品中去除,FHC样品包含广泛的层状石墨片,混合有少量无定形碳,显示出高度有序的石墨晶体结构。

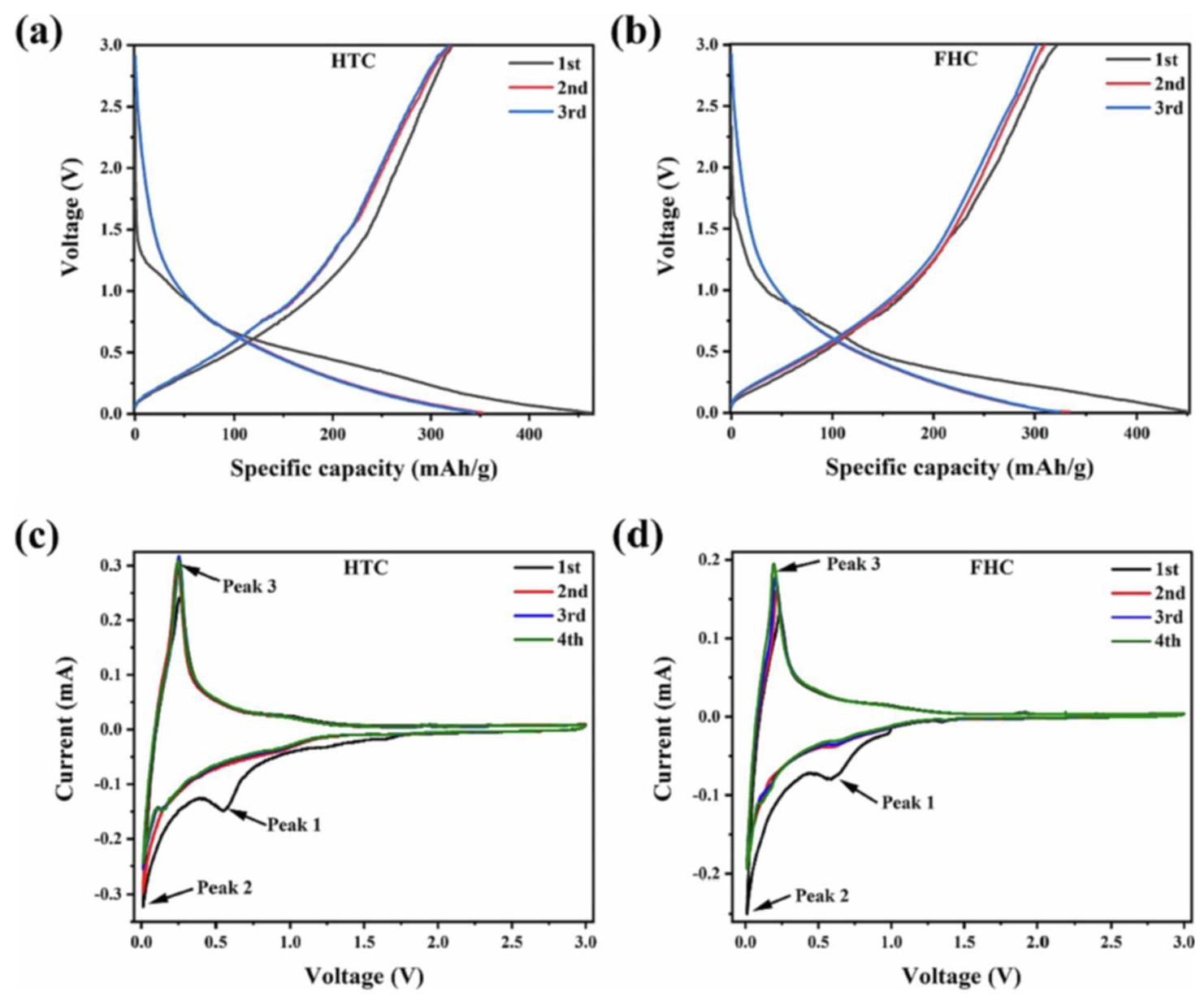

锂离子电池电化学性能

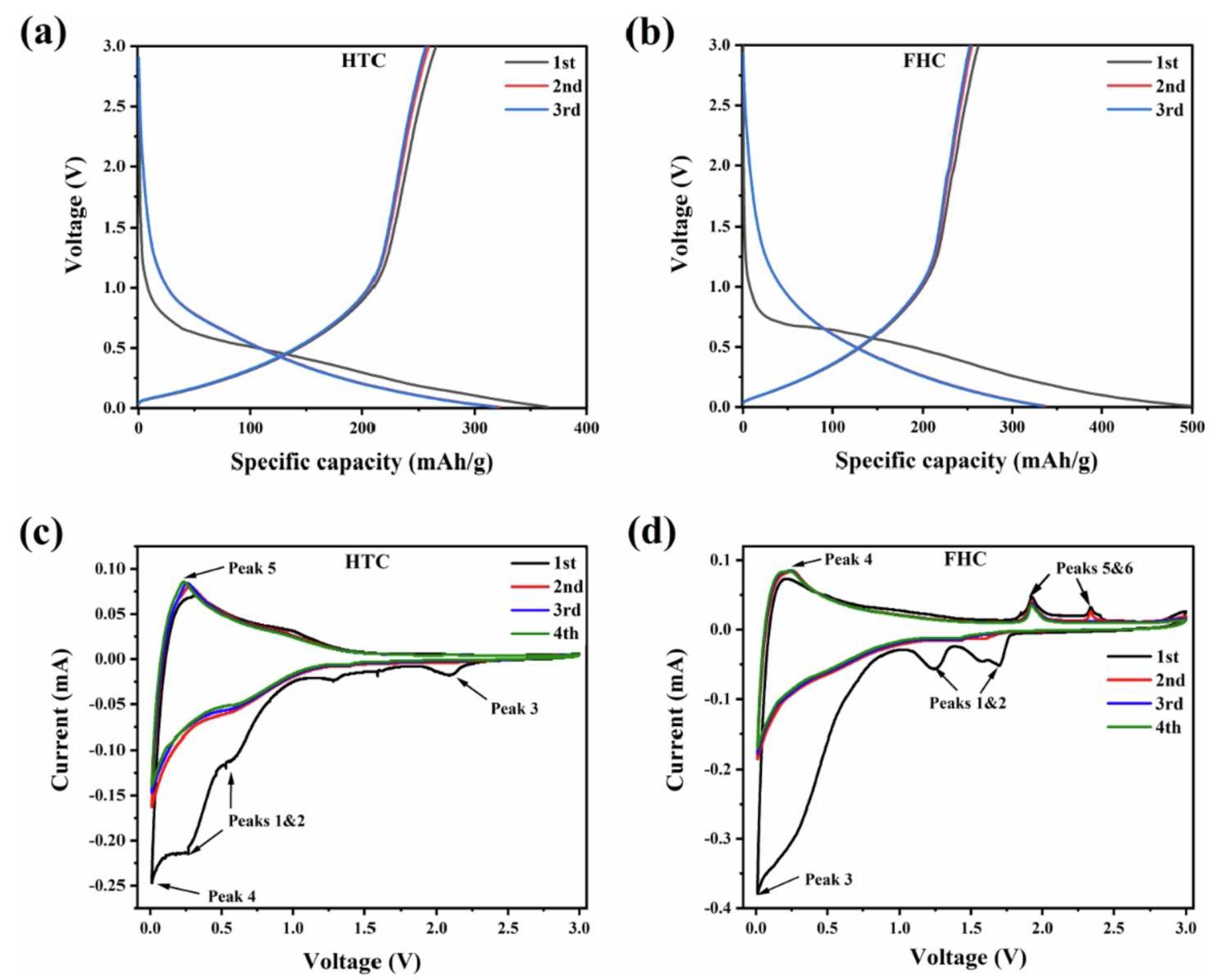

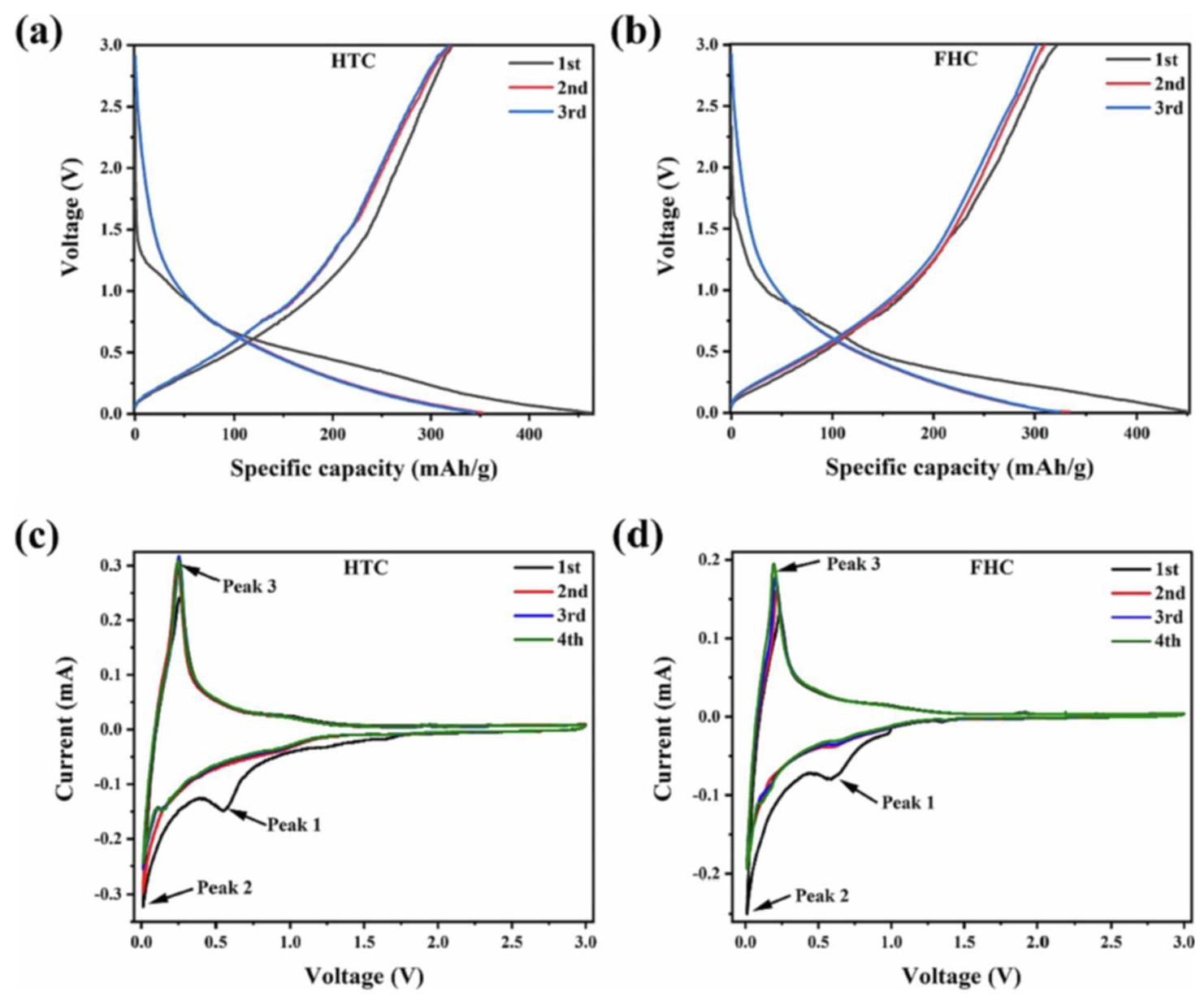

图7. HTC和FHC对锂的电化学性能:充放电曲线(a)和(b); 循环伏安法(c)和(d)

HTC和FHC负极在0.1C电流密度下对LIBs分别提供了322.5和321.3 mAh·g⁻¹的初始充电容量,初始库仑效率(ICE)分别约为69.6%和71.3%。在后续循环中,库仑效率逐渐提高,表现出稳定的电化学性能。

循环伏安法(CV)测量显示,HTC和FHC具有相似的CV曲线。初始循环中0.5-0.6V之间的宽还原峰归因于电极表面形成致密的SEI层,该峰在后续循环中消失,表明碳结构和SEI膜形成已稳定。在约0.015V处显示明显的还原峰,归因于锂离子嵌入石墨碳结构。充电时,在0.2-0.25V之间观察到尖锐的强氧化峰,与锂离子从石墨碳结构中脱嵌有关。

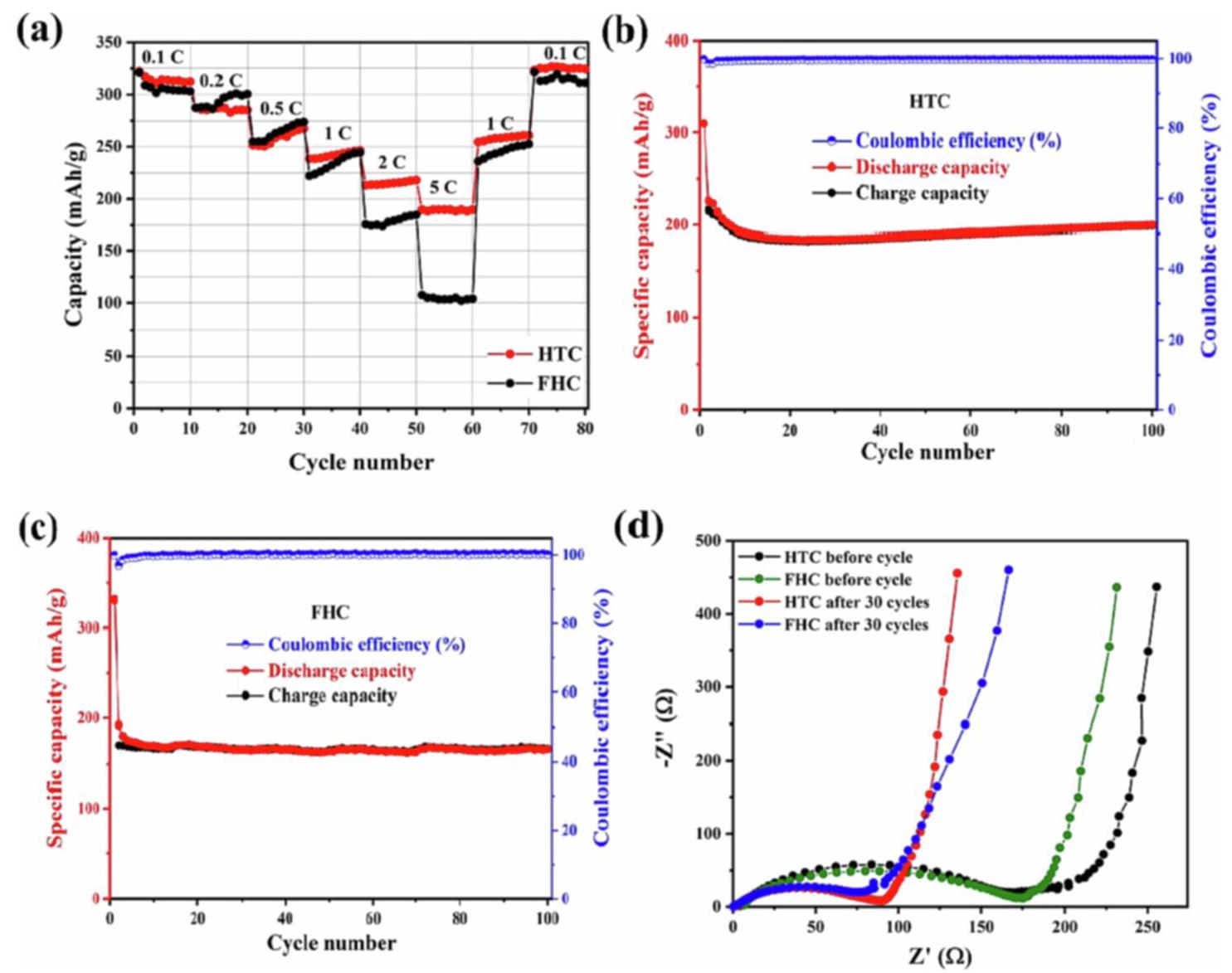

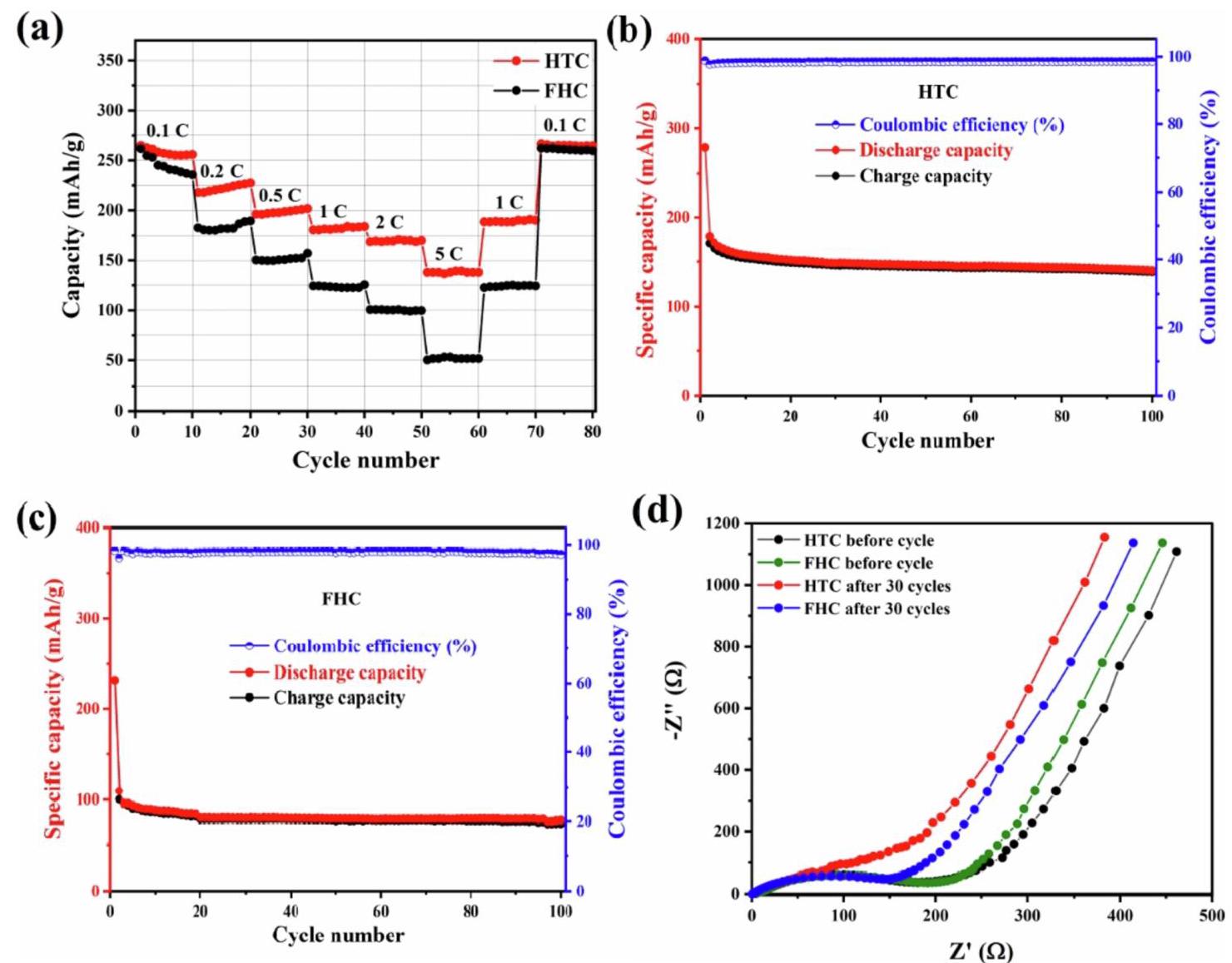

倍率性能和循环性能

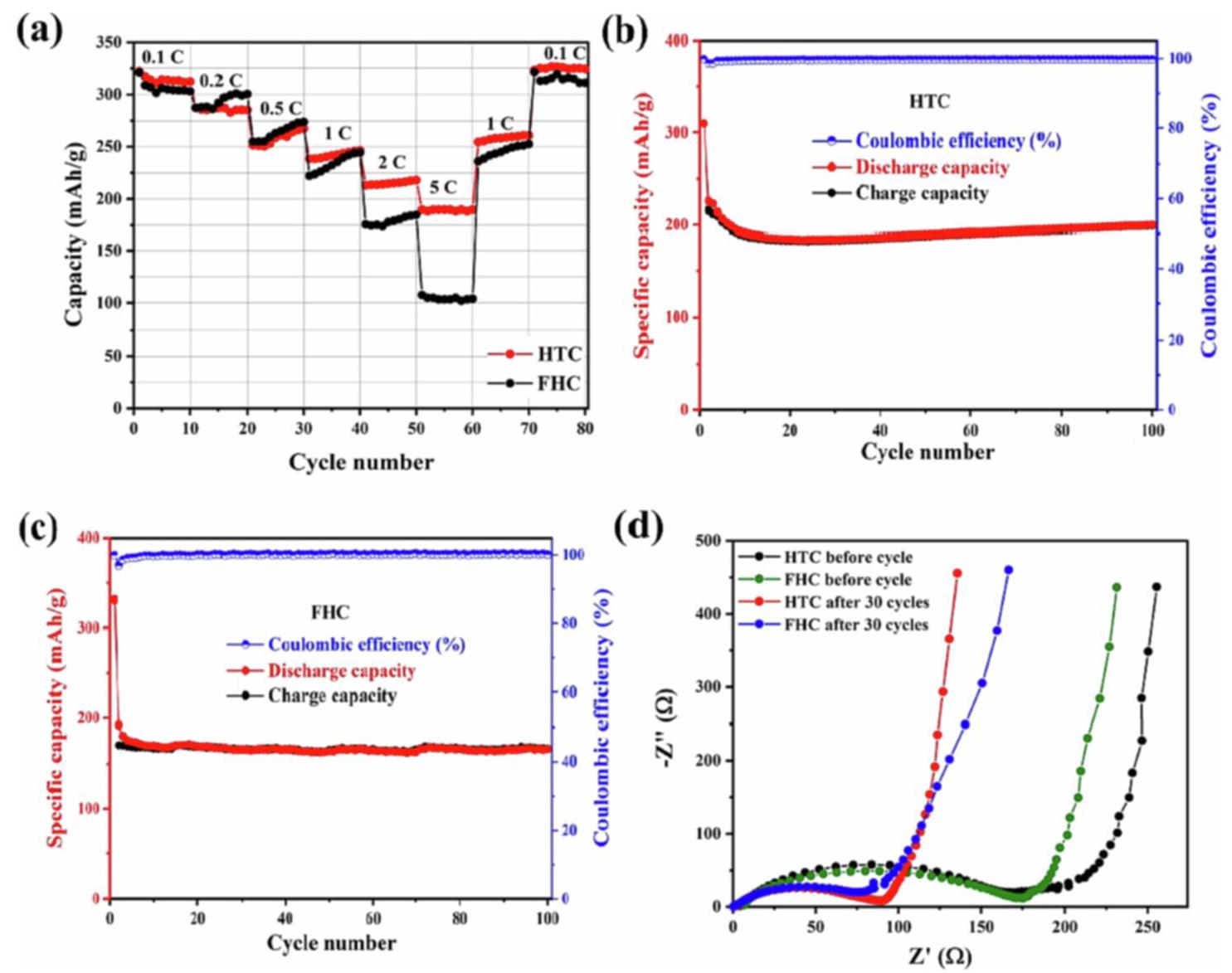

图8. (a) HTC和FHC的倍率性能; (b)和(c) HTC和FHC在2C电流速率下的循环性能; (d) 30次循环前后HTC和FHC的EIS曲线

倍率性能测试显示,HTC电极在0.1C电流速率下的初始充电容量为322.2 mAh·g⁻¹,在后续循环中保持约314.3 mAh·g⁻¹。随着电流速率逐渐增加,在0.2C、0.5C、1C、2C和5C电流密度下分别获得285、258.2、242、215和189.2 mAh·g⁻¹的平均充电容量。

循环性能测试表明,经过100次循环后,HTC在2C电流速率下仍具有199.2 mAh·g⁻¹的容量,容量保持率约为99%。FHC显示出179.6 mAh·g⁻¹的初始充电容量,100次循环后为166.1 mAh·g⁻¹,库仑效率接近99%。这些结果表明所得样品作为LIBs负极材料具有优异的循环性能和电化学稳定性。

电化学阻抗谱(EIS)测试显示,HTC电极的 semicircle 直径略小于FHC,表明电荷转移电阻(Rct)较低,电导率较高。30次充放电循环后,HTC和FHC的Nyquist图在循环前后差异很小,表明制备的样品作为LIBs负极材料具有良好的电化学稳定性。

钾离子电池电化学性能

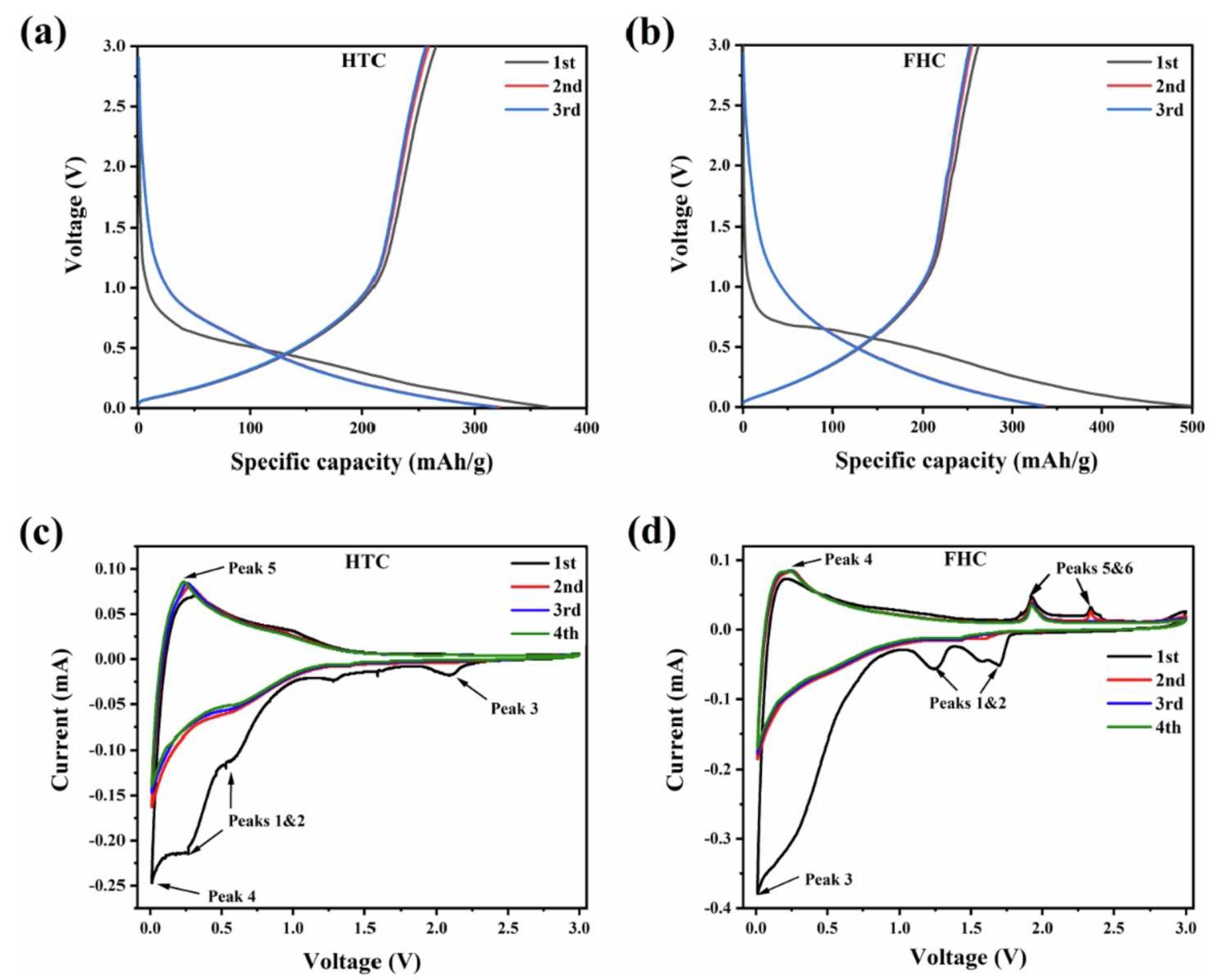

图9. HTC和FHC对钾的电化学性能:充放电曲线(a, b)和循环伏安法(c, d)

作为PIBs负极材料,HTC和FHC在0.1C电流密度下分别提供了265.4和262.2 mAh·g⁻¹的初始充电容量,ICE分别为72.6%和52.6%。低ICE值与电极表面SEI层的形成有关,这与LIBs中的情况类似。

循环伏安法(CV)测量显示,两种电极在第一次循环中都观察到不可逆峰,这些峰对应于由于电解质分解反应形成SEI膜。值得注意的是,在后续循环中,这些峰几乎消失,确认SEI层仅在初始放电循环中形成。在前四个循环中,两种电极在约0.01V处都观察到强烈的尖锐阴极峰,这是由于K离子嵌入碳孔中。此外,阳极峰位于约0.25V(HTC)和约0.22V(FHC),与K离子提取有关。

钾离子电池倍率性能和阻抗分析

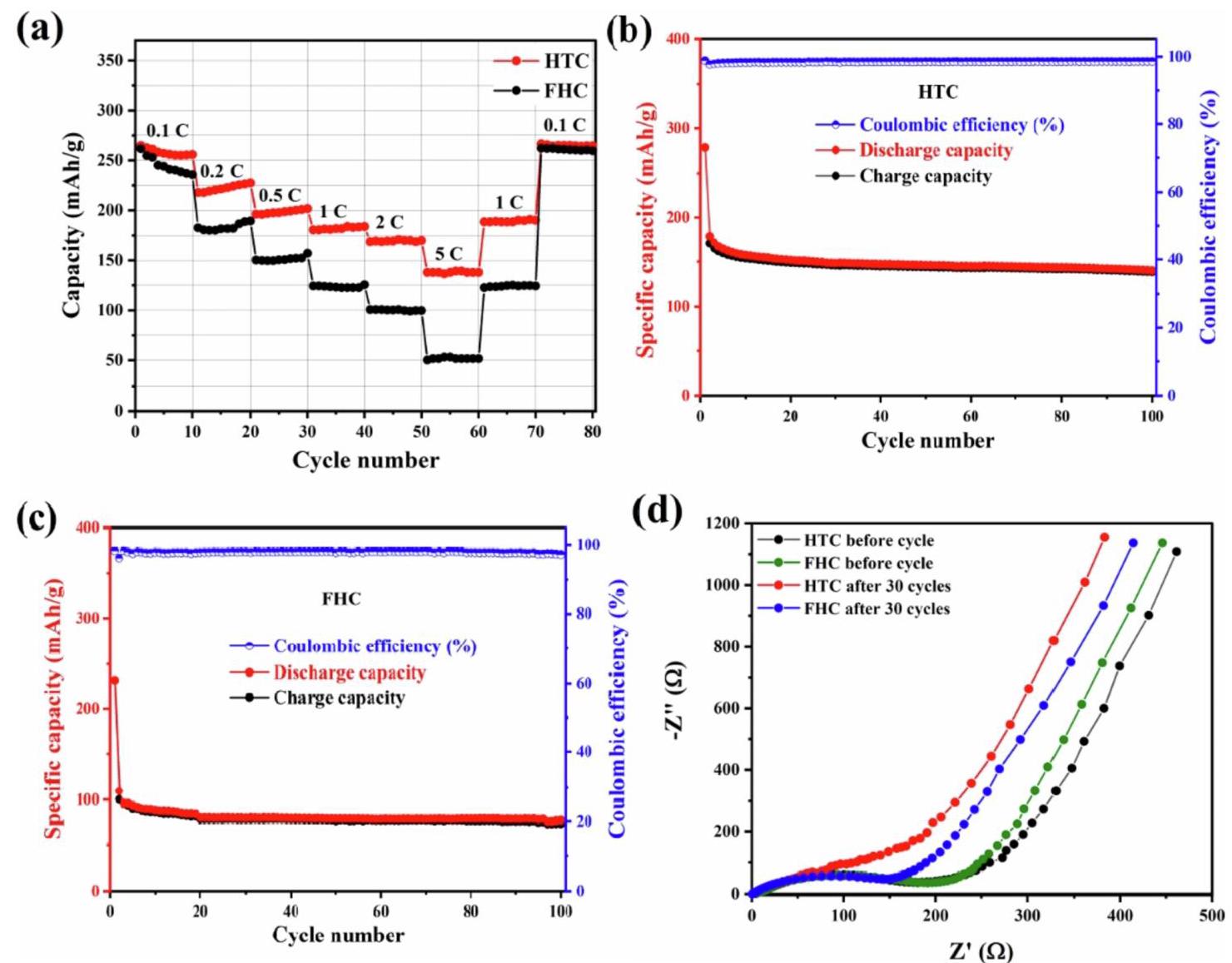

图10. (a) HTC和FHC的倍率性能; (b, c) HTC和FHC在2C电流速率下的循环性能; (d) 30次循环前后HTC和FHC的EIS曲线

倍率性能测试表明,HTC电极表现出优于FHC电极的倍率性能。HTC电极在0.1、0.2C、0.5C、1C、2C和5C电流速率下分别呈现258.1、222.2、198.4、182.1、169.3和138 mAh·g⁻¹的平均充电容量。

循环性能测试显示,经过100次循环后,HTC在2C电流密度下仍具有138.1 mAh·g⁻¹的容量,保持率接近98%。FHC显示出100.2 mAh·g⁻¹的初始充电容量,100次循环后保持73.88 mAh·g⁻¹,容量保持率为97%。如此高的循环性能和库仑效率表明所得样品在储能应用中具有巨大潜力。

EIS技术显示,所有Nyquist图都由低频范围内的一个斜线和高-中频范围内的一个凹陷半圆组成。前者与K离子在电极中的固体扩散阻抗有关,代表Warburg阻抗。后者与电解质/电极界面处的电荷转移电阻(Rct)有关。30次循环后,HTC和FHC的Nyquist图在循环前后显示出轻微差异,证明两种电极都具有良好的电化学性能。