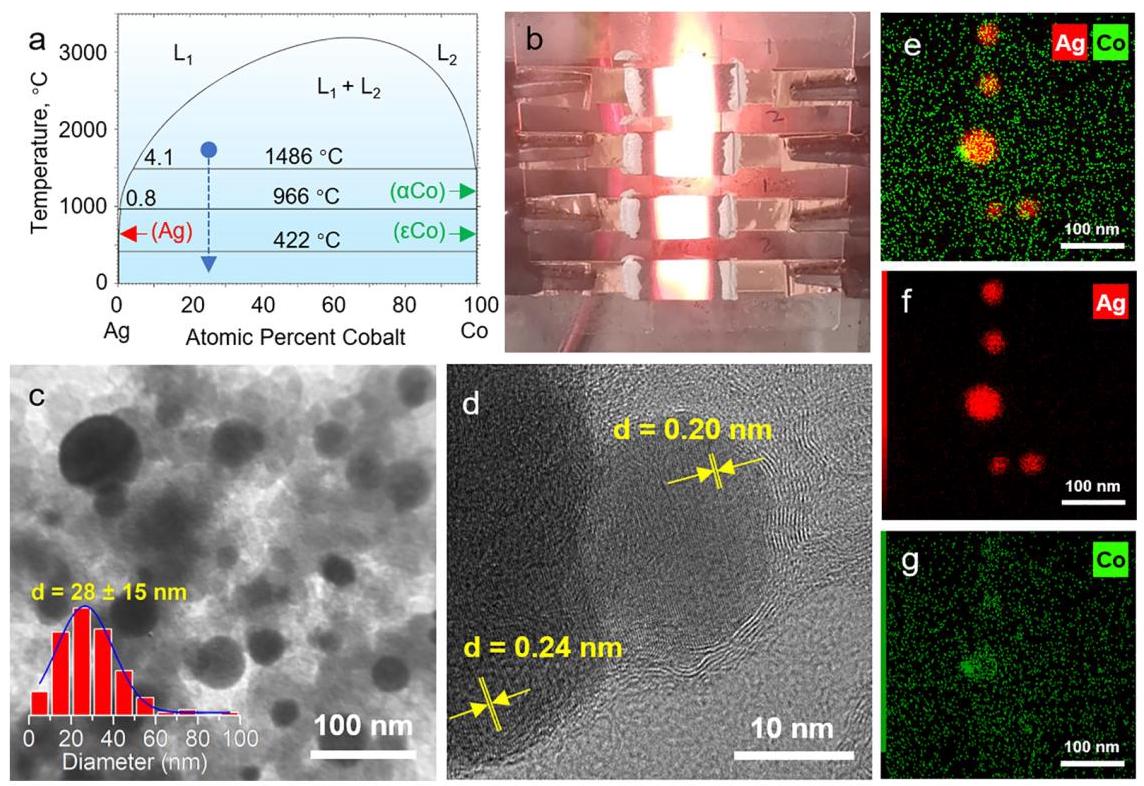

结构表征结果

分析结果:Ag-Co系统的高不混溶性导致异质结构的形成,而不是固溶体。快速淬火避免了纳米颗粒在冷却过程中的团聚,平均粒径为28±15nm的颗粒均匀分散在碳黑表面。HRTEM图像显示Ag(111)和Co(111)之间存在紧密集成的界面,EDS图谱证实了两元素的清晰分离。

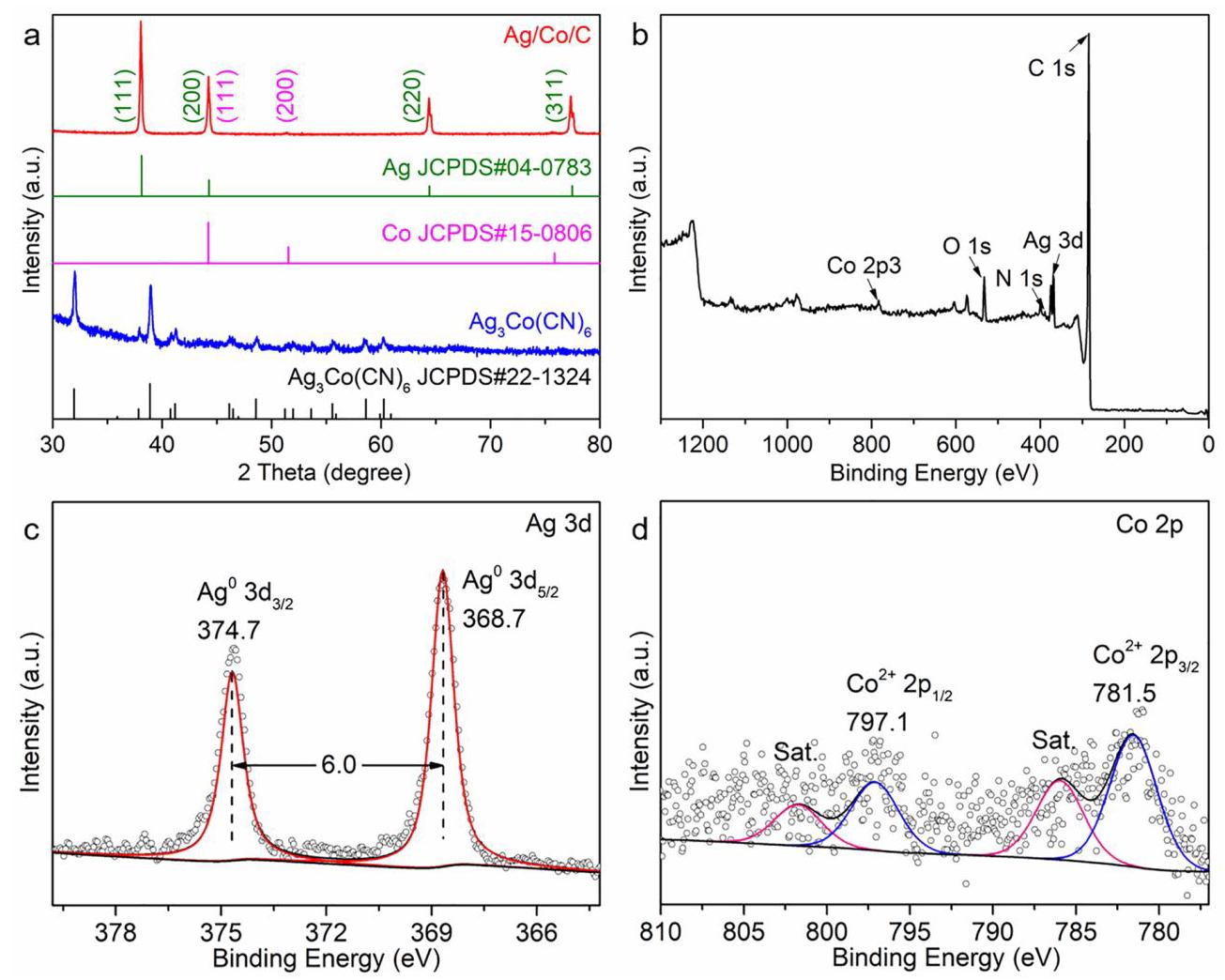

分析结果:XRD图谱显示Ag/Co/C样品中存在面心立方Ag和Co的衍射峰,衍射峰向低角度的最小偏移表明样品在超快冷却过程中合金化程度极低。XPS分析显示Ag 3d峰向高结合能移动了0.3eV,表明通过Ag/Co界面的相互作用,电子在Ag上积累。