材料表征结果

F-RGO-5的TEM图像显示其呈折叠的薄纱状结构,EDS mapping证实了F-RGO表面氧元素的去除。

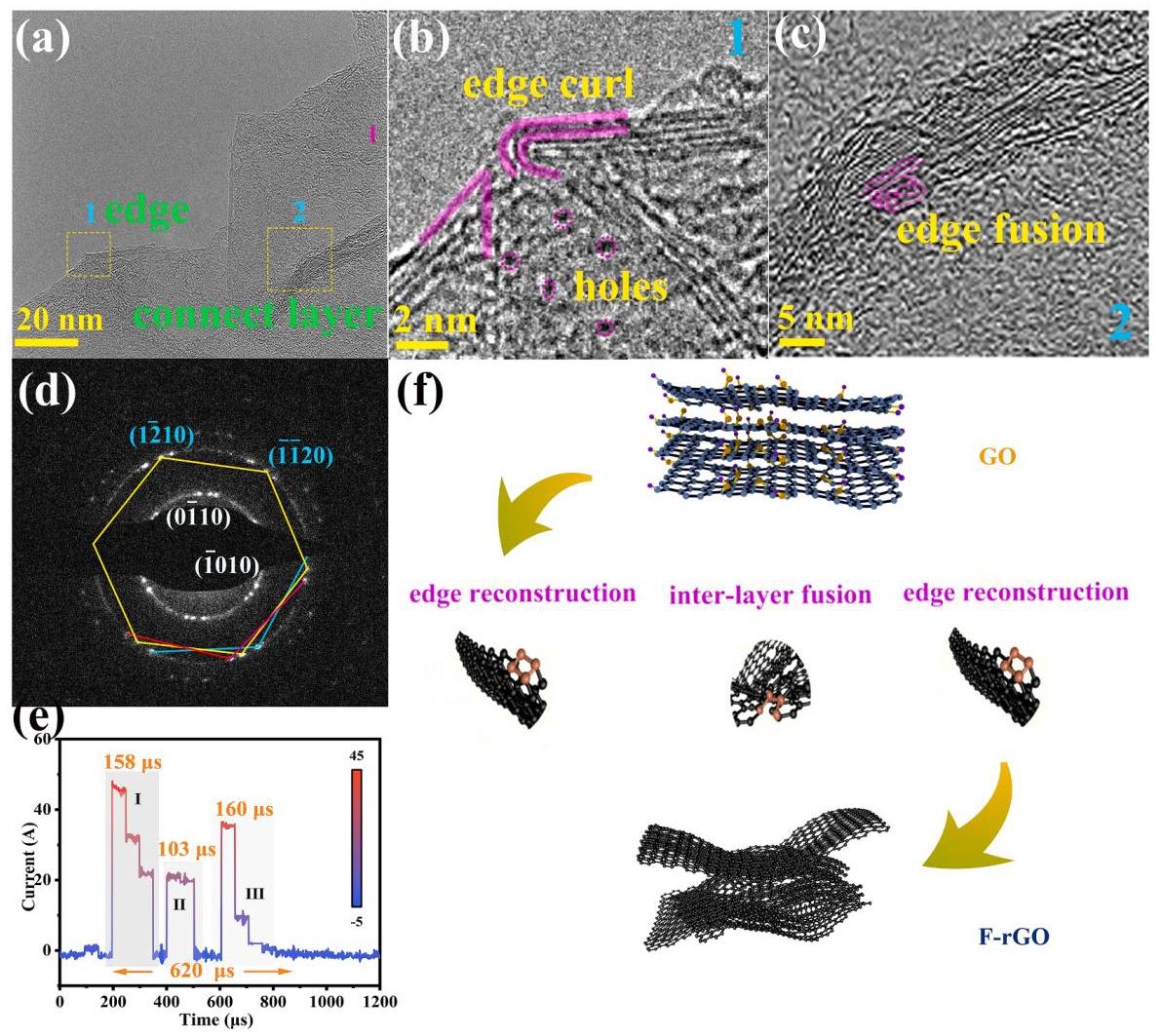

图1. (a-c) F-RGO-5的TEM、区域放大和(d) SAED图案。(e) 5@200 V*1过程中的电流信号。(f) FJH过程的示意图

FJH过程电流信号显示反应在极短时间内完成(仅620μs),远快于其他常用还原方法。电流信号的阶梯状变化揭示了三个阶段反应过程。

Shu Dong, Yali Song, Mingyu Su, Guiling Wang, Yingyi Gao, Kai Zhu*, Dianxue Cao*

College of Material Science and Chemical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China

哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院

Corresponding authors: kzhu@hrbeu.edu.cn (K. Zhu), caodianxue@hrbeu.edu.cn (D. Cao)

F-RGO-5的TEM图像显示其呈折叠的薄纱状结构,EDS mapping证实了F-RGO表面氧元素的去除。

图1. (a-c) F-RGO-5的TEM、区域放大和(d) SAED图案。(e) 5@200 V*1过程中的电流信号。(f) FJH过程的示意图

FJH过程电流信号显示反应在极短时间内完成(仅620μs),远快于其他常用还原方法。电流信号的阶梯状变化揭示了三个阶段反应过程。

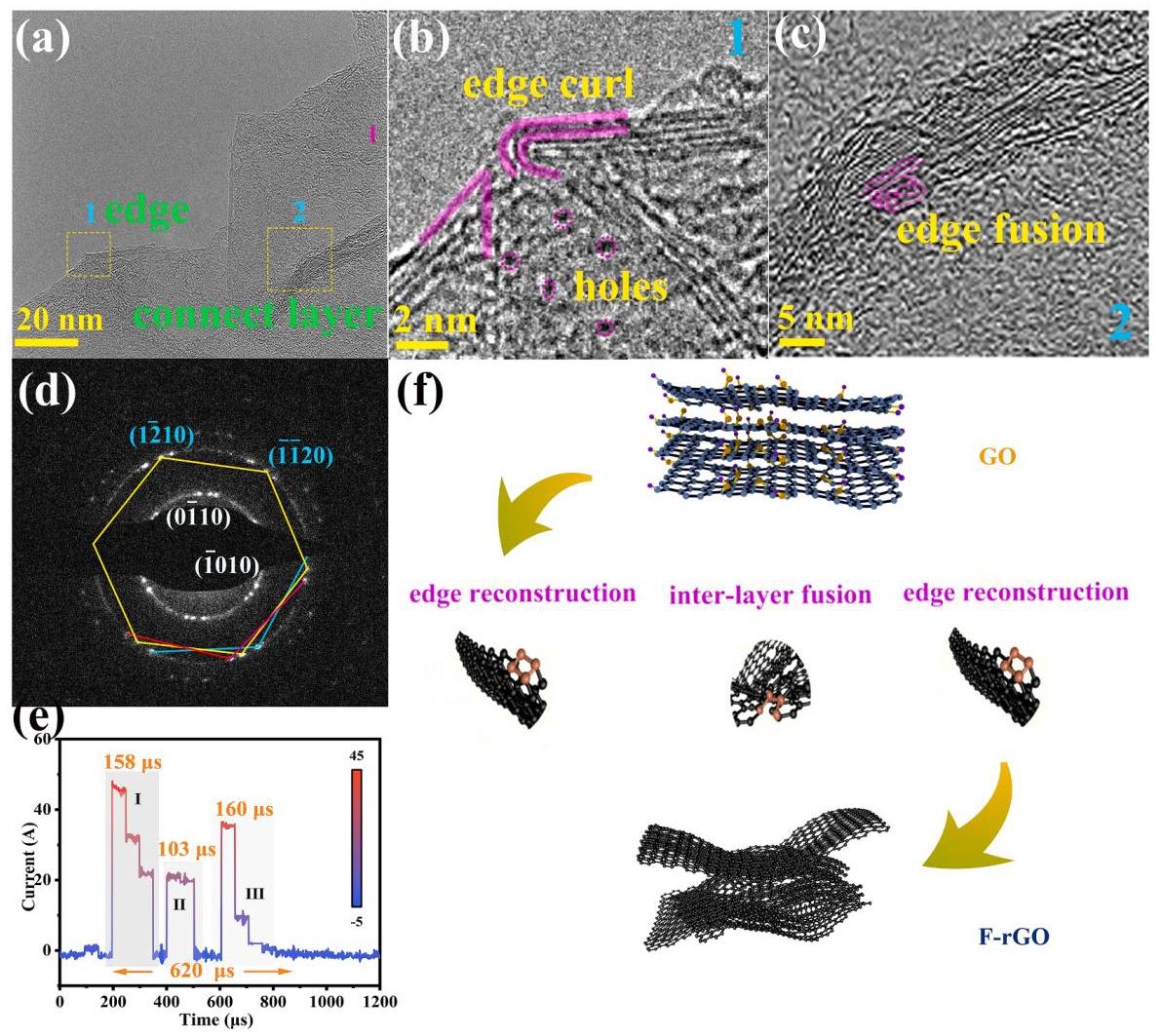

XRD、FTIR、XPS和Raman分析表明F-RGO-5中的含氧官能团显著减少,碳含量高达96%,sp²键比例达到66.3%,为所有样品中最高。

图2. (a) F-RGO和GO的XRD图谱。(b) FTIR、(c) TG、(d,e) F-RGO-5和GO的C 1s高分辨率XPS谱。(f) F-RGO和GO的Raman谱

BET测试表明F-RGO-5的比表面积达到364.14 m²/g,远高于GO的3.23 m²/g,这归因于互联3D结构的形成。孔径分布主要在2-5nm范围内,表明高度丰富的多孔框架。

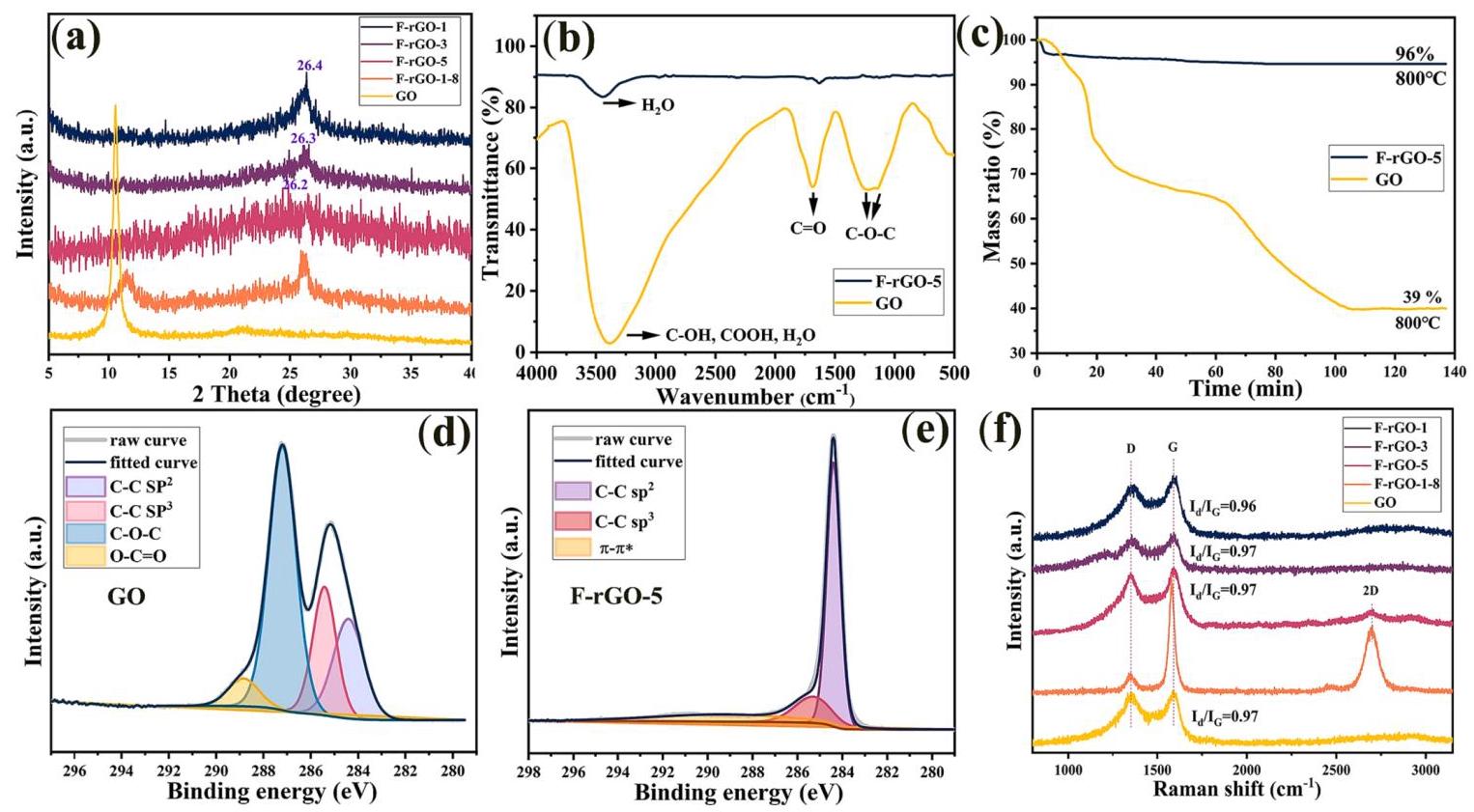

F-RGO-5作为锂离子半电池负极材料,在1A/g的前四次充放电循环中显示出3307、1377、1275和1224 mAh/g的放电容量。

图3. (a) F-RGO-5在1A/g下的充放电曲线。(b) CV曲线和(c) F-RGO-5在不同扫描速率下的b值。(d) F-RGO-5在1A/g下的循环性能。(e) 1000次GCD循环后F-RGO-5的倍率性能和(f)自放电曲线。(g) 与参考文献的比较。(h) 1000次GCD循环期间的分段容量变化。(i) 1000次GCD(1A/g)和5000次GCD(5A/g)循环后F-RGO-5负极的Raman谱

经过1000次循环后,电池在0.2、0.5、1、2和5A/g的电流密度下分别显示出3321、2833、2450、2075和1950 mAh/g的高放电容量,性能优于先前报道的大多数材料。

在5A/g下进行5000次长循环测试,容量先升高后降低,在第1000次循环达到峰值后稳步下降。

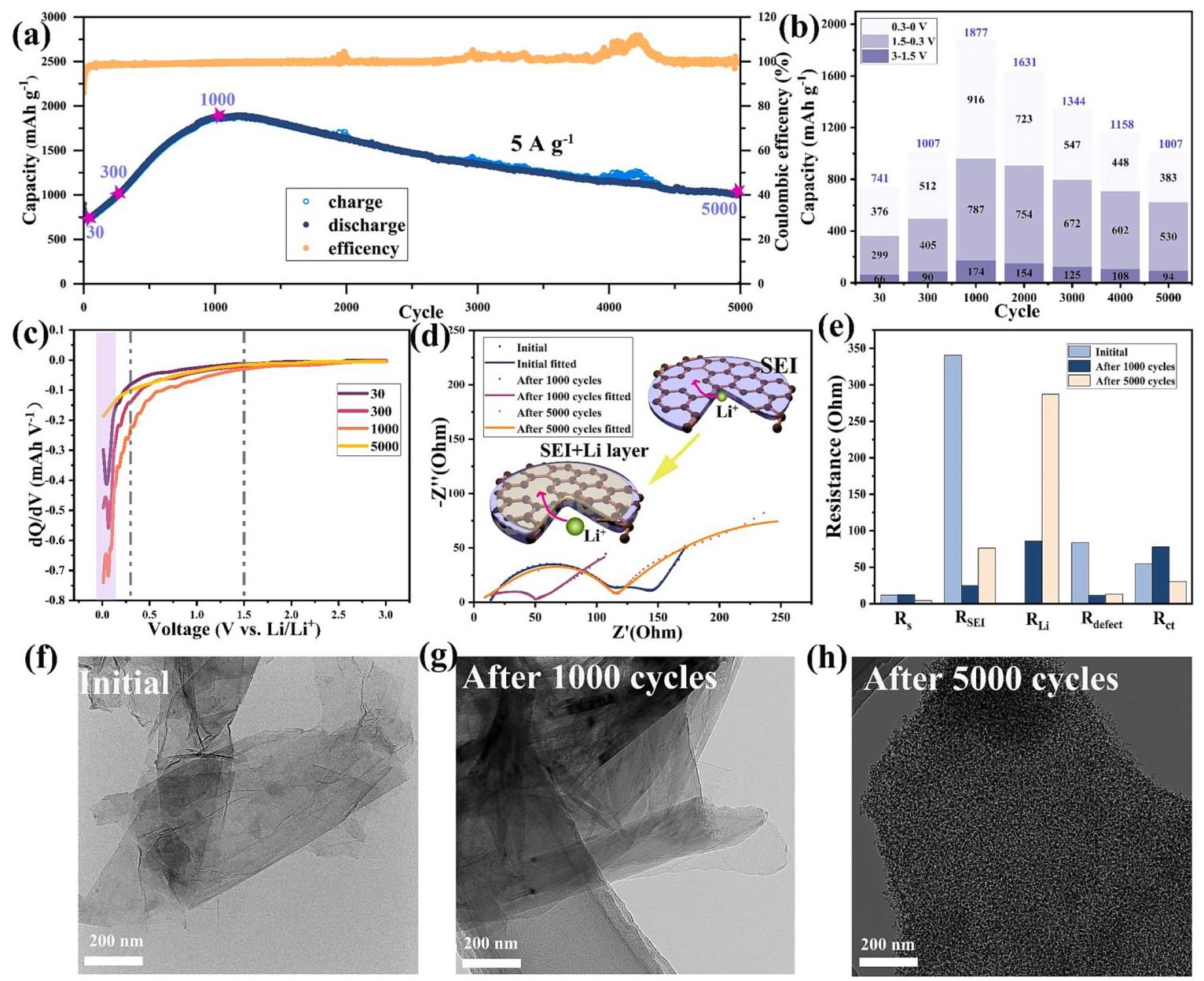

图4. (a) F-RGO-5在5A/g下5000次循环的长循环性能。(d) 不同循环周期的分段容量值。(c) 第30、300、1000和5000次循环的dQ/dV曲线。(d) 从EIS谱获得的F-RGO-5的Nyquist图,插图为Li+传输示意图。(e) EIS的拟合结果。(f) 初始、(g) 1000次循环后、(h) 5000次循环后(5A/g)F-RGO-5的TEM图像

循环过程中容量的上升不仅归因于缺陷的增加,还归因于锂层的沉积。稳定的库仑效率表明沉积层具有高度可逆性。5000次循环后,放电容量降至1007mAh/g,与第300次循环的容量相当。

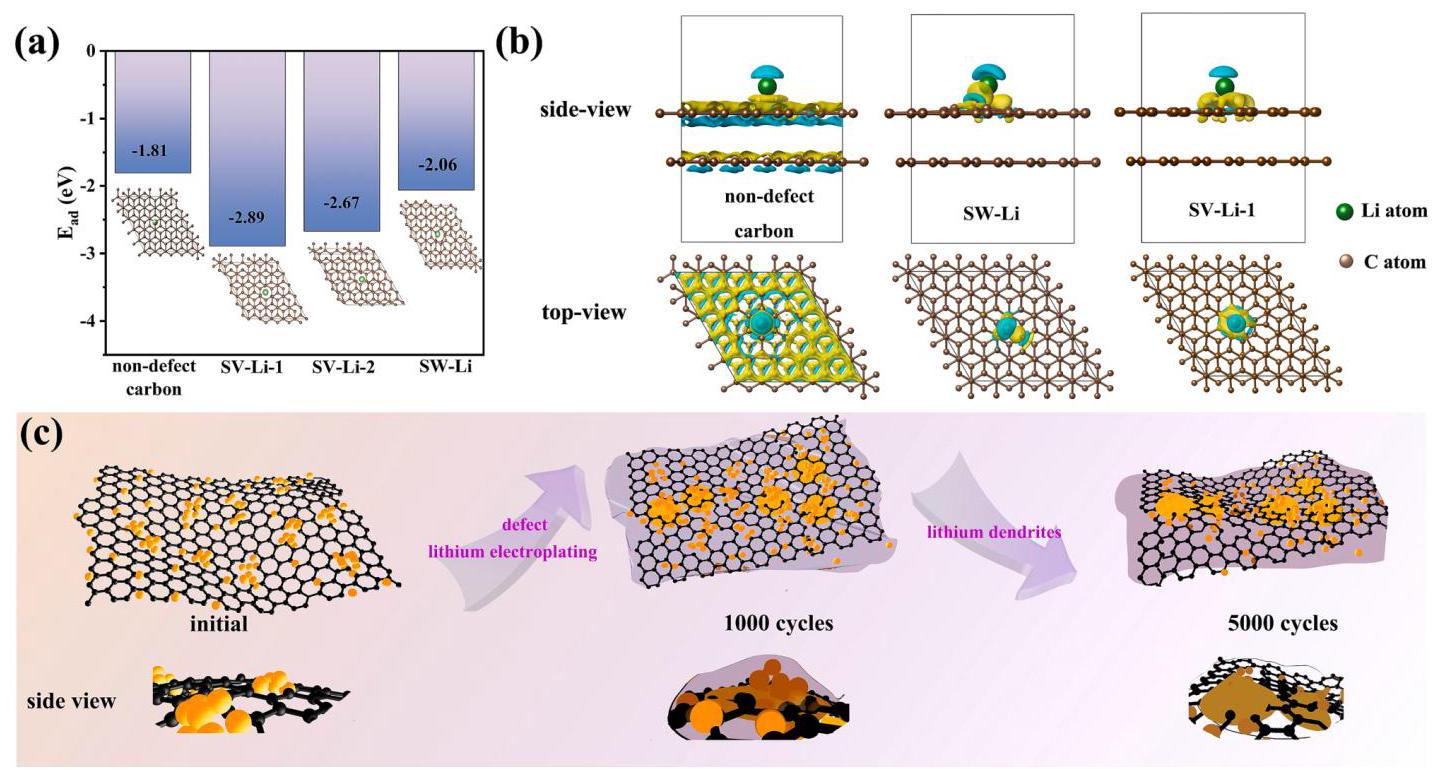

DFT计算表明,缺陷碳层比无缺陷碳层表现出更低的吸附能,表明锂优先占据这些缺陷位点。

图5. (b) 无缺陷碳层、SW缺陷和DV缺陷的Li吸附位点的相应差分电荷密度。黄色和青色表面分别表示电荷增加和减少的区域(等值面水平=0.003)。锂和碳原子的表示分别以绿色和棕色区分。(c) F-RGO-5负极机制的示意图

差分电荷图显示缺陷附近碳原子的电子给予能力增加,促进了锂离子更容易从缺陷位点的碳原子获取电子,解释了锂离子在0V以上沉积的原因。