Synthesis of beta-supported Cr/Sn bimetallic nanoparticles via ultrafast thermal shock for high yield of lactic acid

超快热冲击合成β分子筛负载Cr/Sn双金属纳米颗粒用于高产乳酸

Mengyu Jina, Yuanbo Songa, Shijie Wanga, Cheng Houb, Xiaoxia Wanga, Yang Shia, Zheng Shena,c,★, Yalei Zhangb,c

DOI: 10.1016/j.cej.2025.165467 | Chemical Engineering Journal | 2025

PDF原文

论文亮点

- 开发了超快热冲击(UTS)方法合成超细(约2.55 nm)、高分散、高负载的Cr-Sn双金属纳米颗粒催化剂

- UTS方法实现了Cr和Sn在沸石微孔中的高效嵌入,精确调控了颗粒尺寸,显著提高了乳酸产率(52.24%)

研究背景

- 化石资源有限且环境问题日益严重,从生物质制备绿色可降解材料的需求日益紧迫

- 聚乳酸材料作为最有前途的可再生单体之一,其高效合成对绿色化学领域发展至关重要

- 双金属催化剂相比单金属组分表现出更优异的催化性能,但合成过程中尺寸控制和分散均匀性面临挑战

研究方法

- 催化剂制备:采用固态离子交换法,将铬和锡醋酸盐(Cr/Sn = 3:5摩尔比)与脱铝Beta沸石研磨混合,分别通过传统马弗炉退火(MFA)和超快热冲击(UTS)方法进行煅烧

- UTS方法:使用焦耳加热装置,加热速率达1850°C/s,加热时间仅2秒,温度可达600-1100°C

- 表征技术:采用TEM、XRD、BET、H₂-TPR、UV-vis、FT-IR、XPS、XAFS等多种手段全面表征催化剂结构

- 催化测试:在批式水热反应器中,以纤维素转化为乳酸为模型反应,评估催化剂性能

- 理论计算:采用密度泛函理论(DFT)计算吸附能,揭示催化机理

主要结论

- UTS方法成功制备出粒径仅2.55 nm的Cr-Sn双金属纳米颗粒,远小于MFA方法制备的6.54 nm颗粒

- Cr/Sn-Beta-UTS催化剂在最优条件下实现了52.24%的乳酸产率,显著高于传统方法制备的催化剂

- UTS方法促进了金属物种更有效地融入沸石骨架并部分限制在微孔内,导致金属物种更高的分散和稳定性

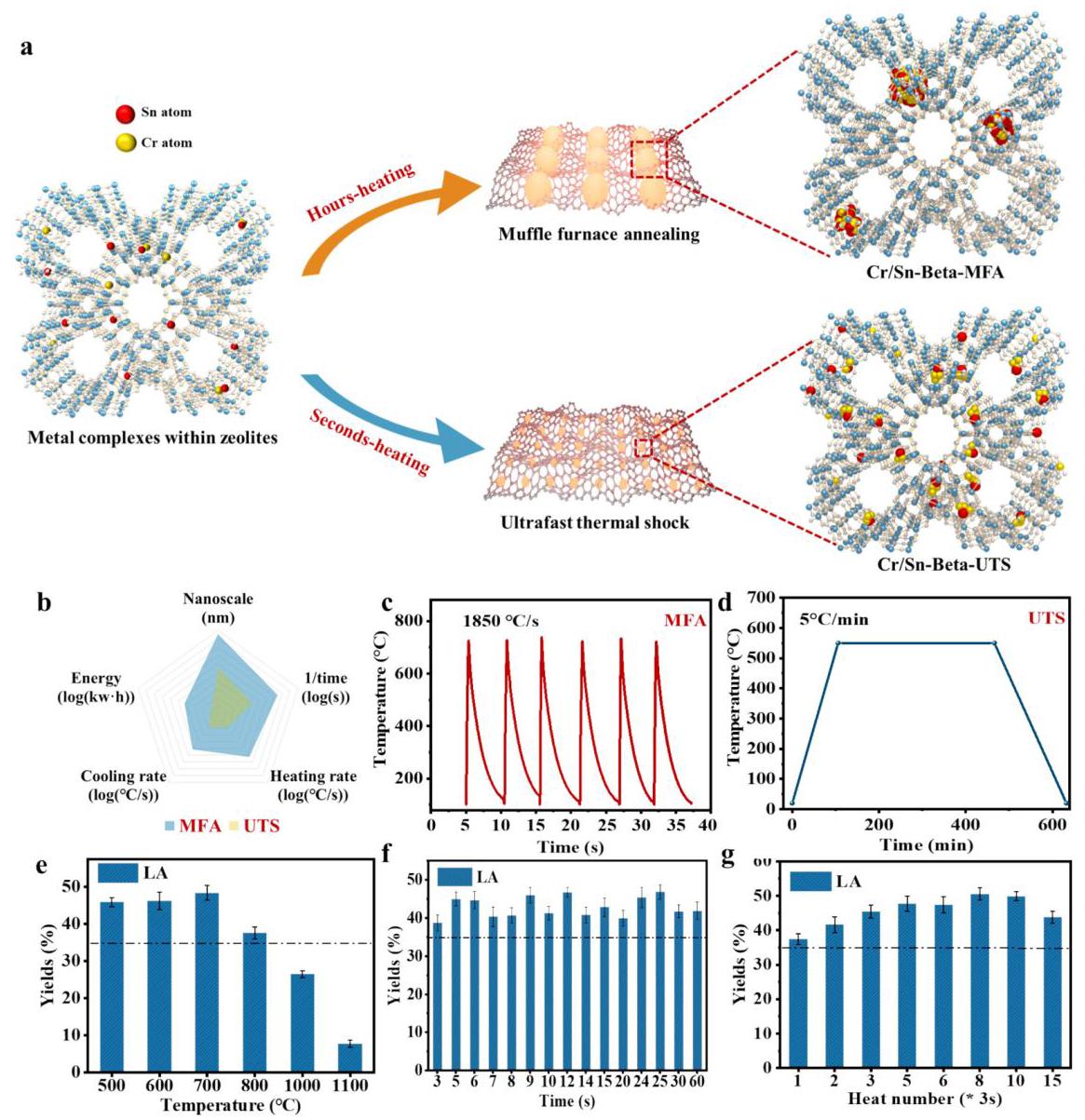

催化剂合成方法与性质比较

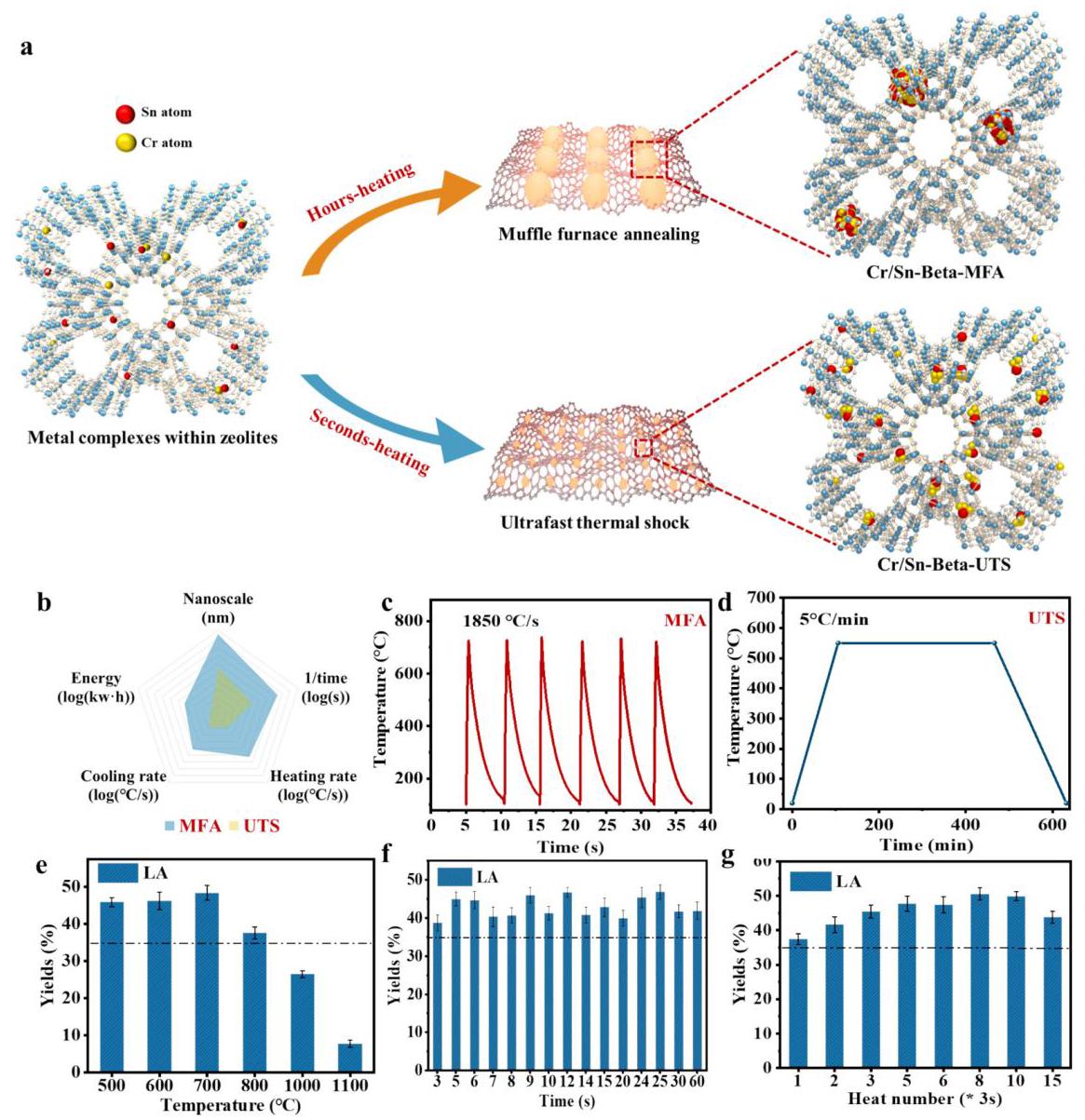

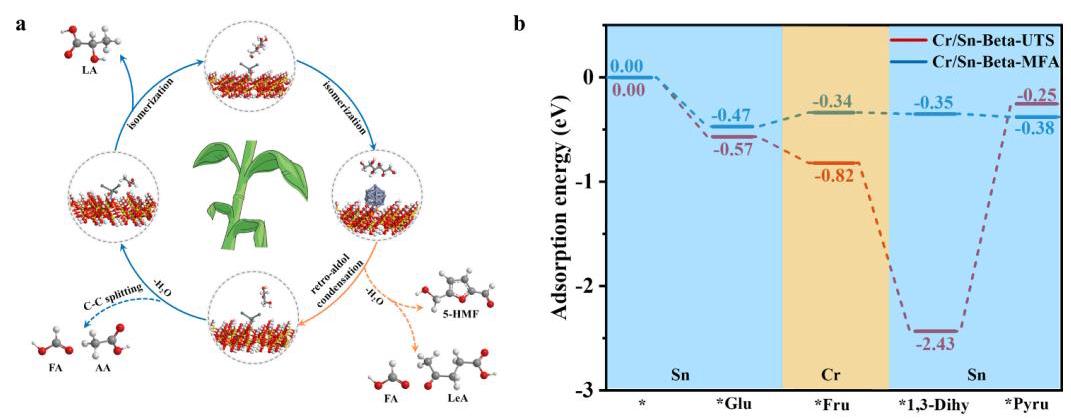

图1. (a) Cr/Sn-Beta-MFA和Cr/Sn-Beta-UTS合成过程示意图; (b) 传统MFA方法与UTS方法的雷达图比较; (c,d) MFA和UTS过程的温度曲线; (e-g) 不同温度、时间和热冲击次数的处理

分析结果:UTS方法具有超高加热/冷却速率(约1850°C/s)和极短加热时间(2秒),限制了金属原子迁移,抑制了纳米颗粒聚集,提高了活性位点分散度。与传统MFA方法相比,UTS方法能提供更高的能量密度、更快的加热/冷却速率、更简单的合成过程/更低的能耗以及更小的纳米颗粒尺寸/形貌。

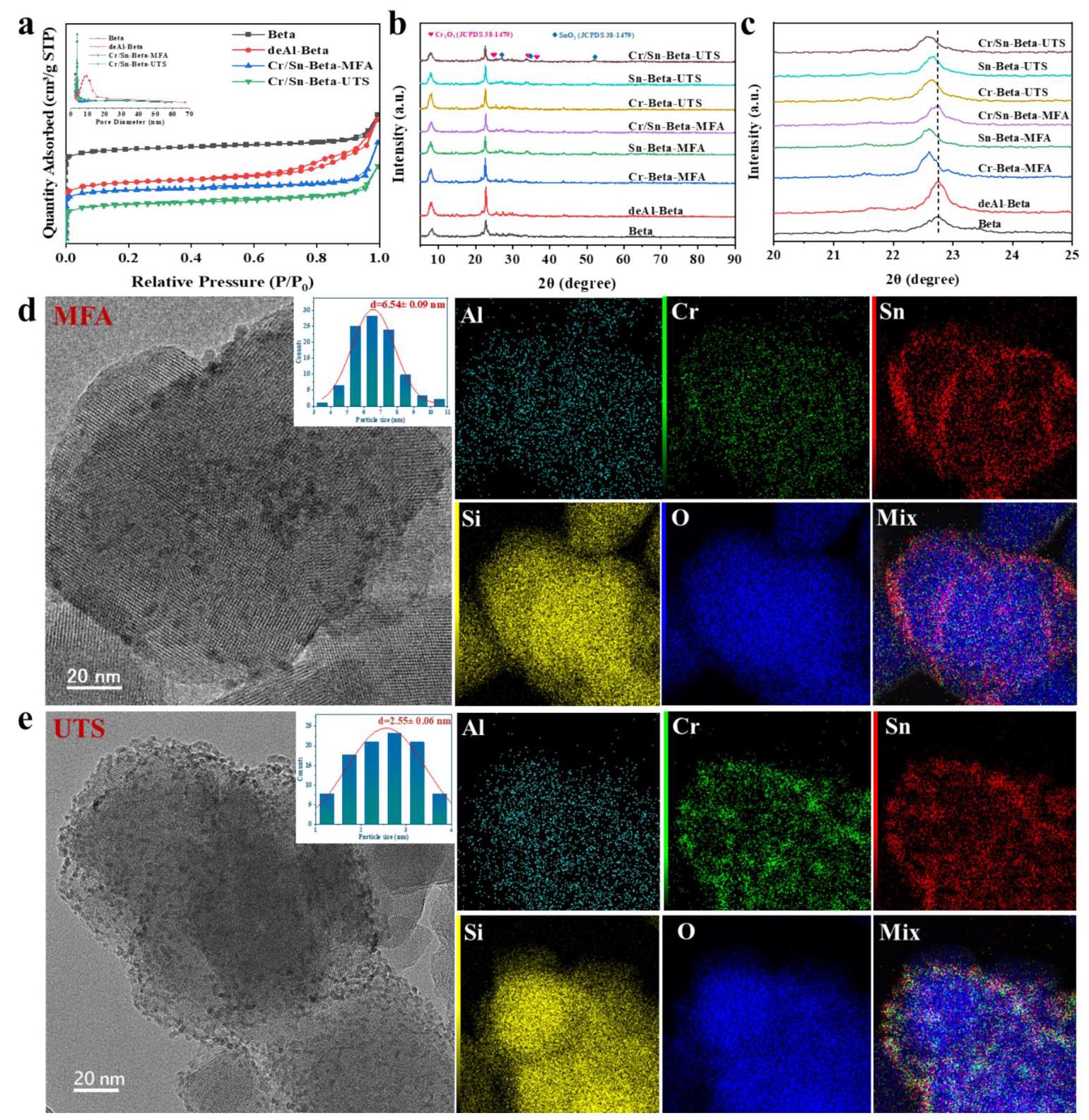

催化剂结构表征

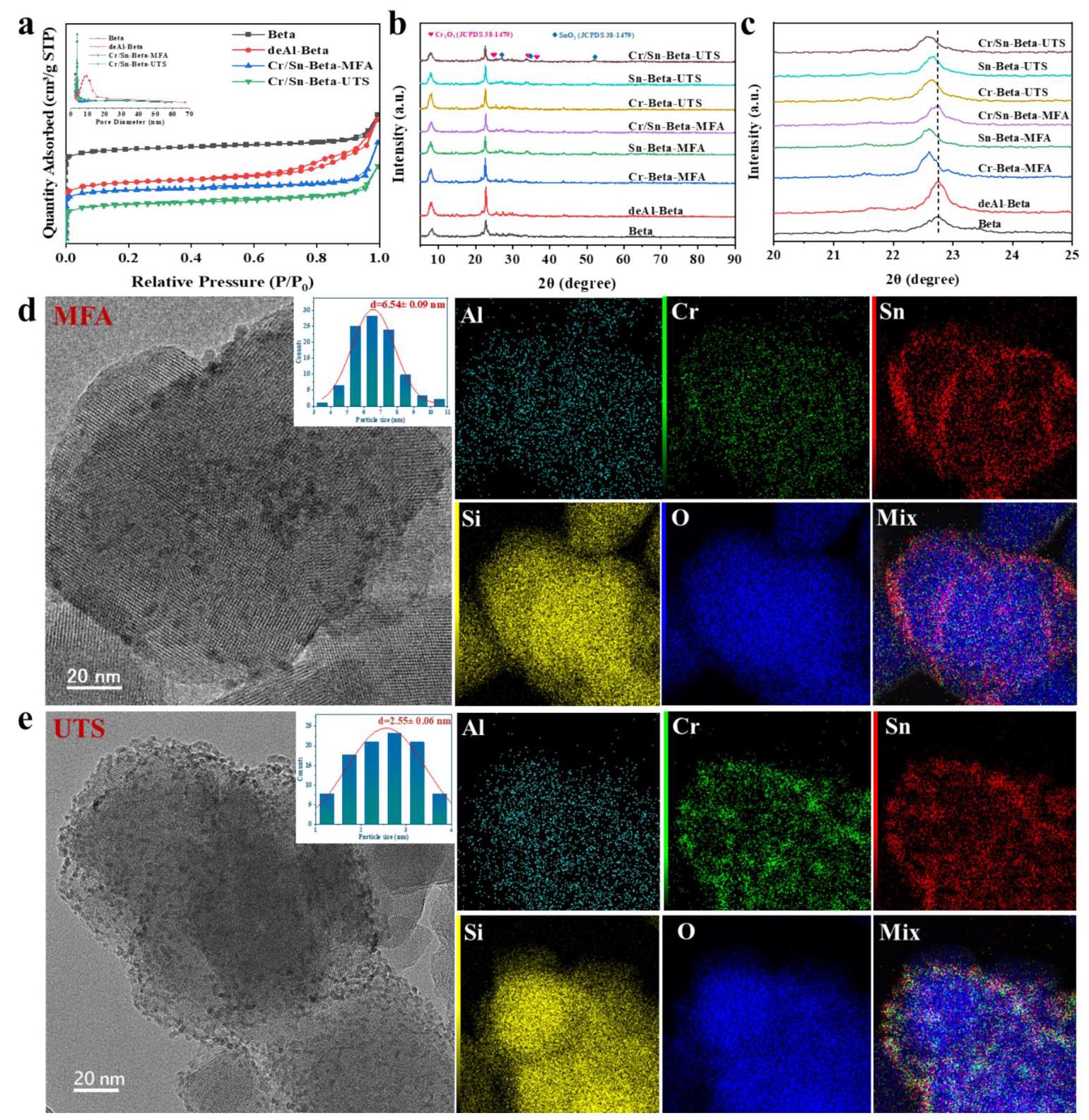

图2. (a) 不同样品的N₂吸附-脱附等温线(插图为孔径分布); (b) 不同样品的XRD图谱; (c) 不同样品的XRD放大图; (d,e) Cr/Sn-Beta-MFA和Cr/Sn-Beta-UTS的HRTEM图像(插图为粒径分布)和EDX元素 mapping图像

分析结果:氮吸附-脱附分析表明所有样品均呈现IV型等温线和H1滞后环,表明形成了少量介孔结构。XRD结果显示所有XRD图谱均显示典型的BEA拓扑结构,Beta沸石的结晶度在脱铝和金属负载后得以保持。HRTEM分析显示,UTS方法制备的催化剂金属粒径约为2.55 nm,远小于MFA方法制备的6.54 nm,表现出更小的颗粒和更好的分散性。

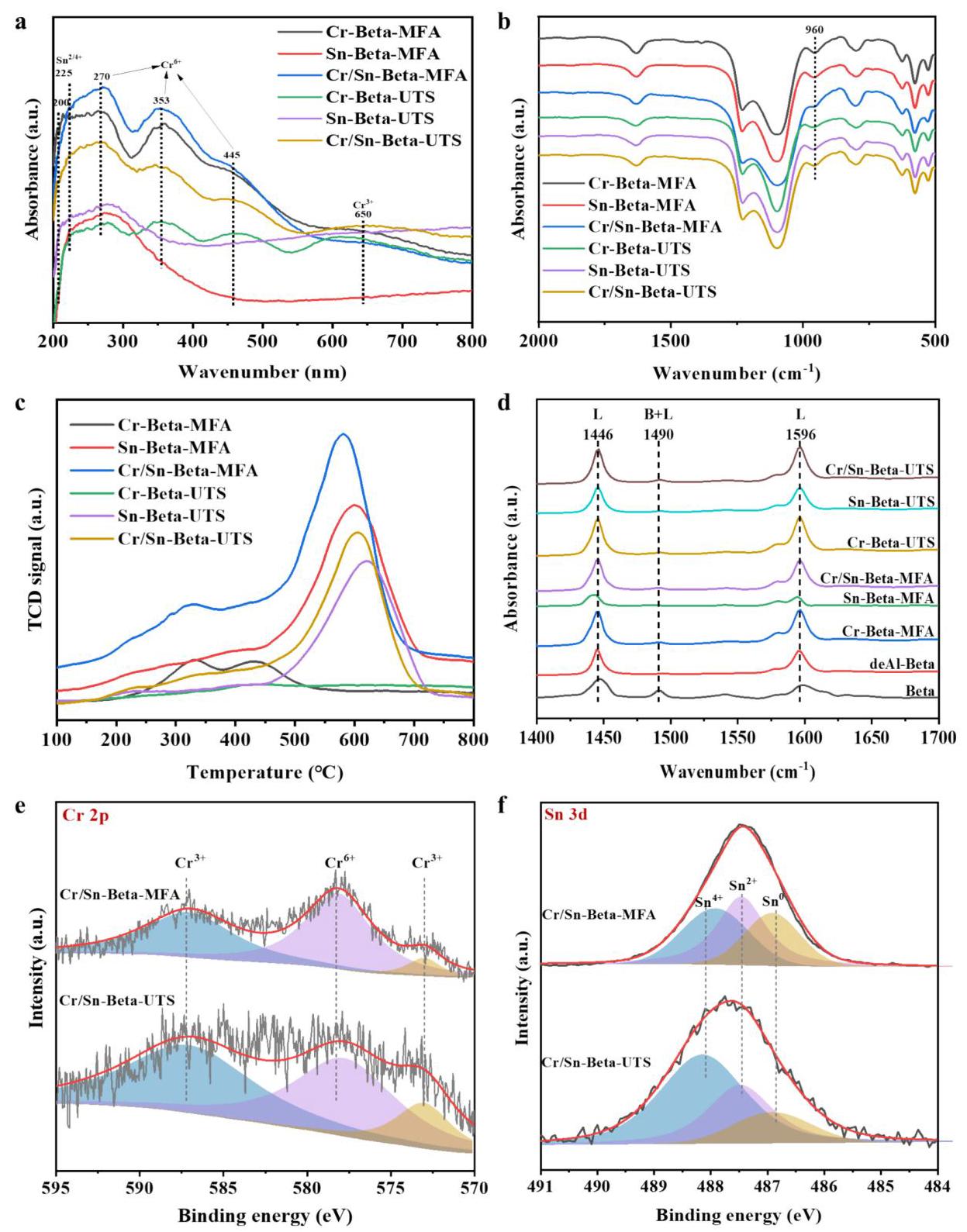

化学状态和电子性质表征

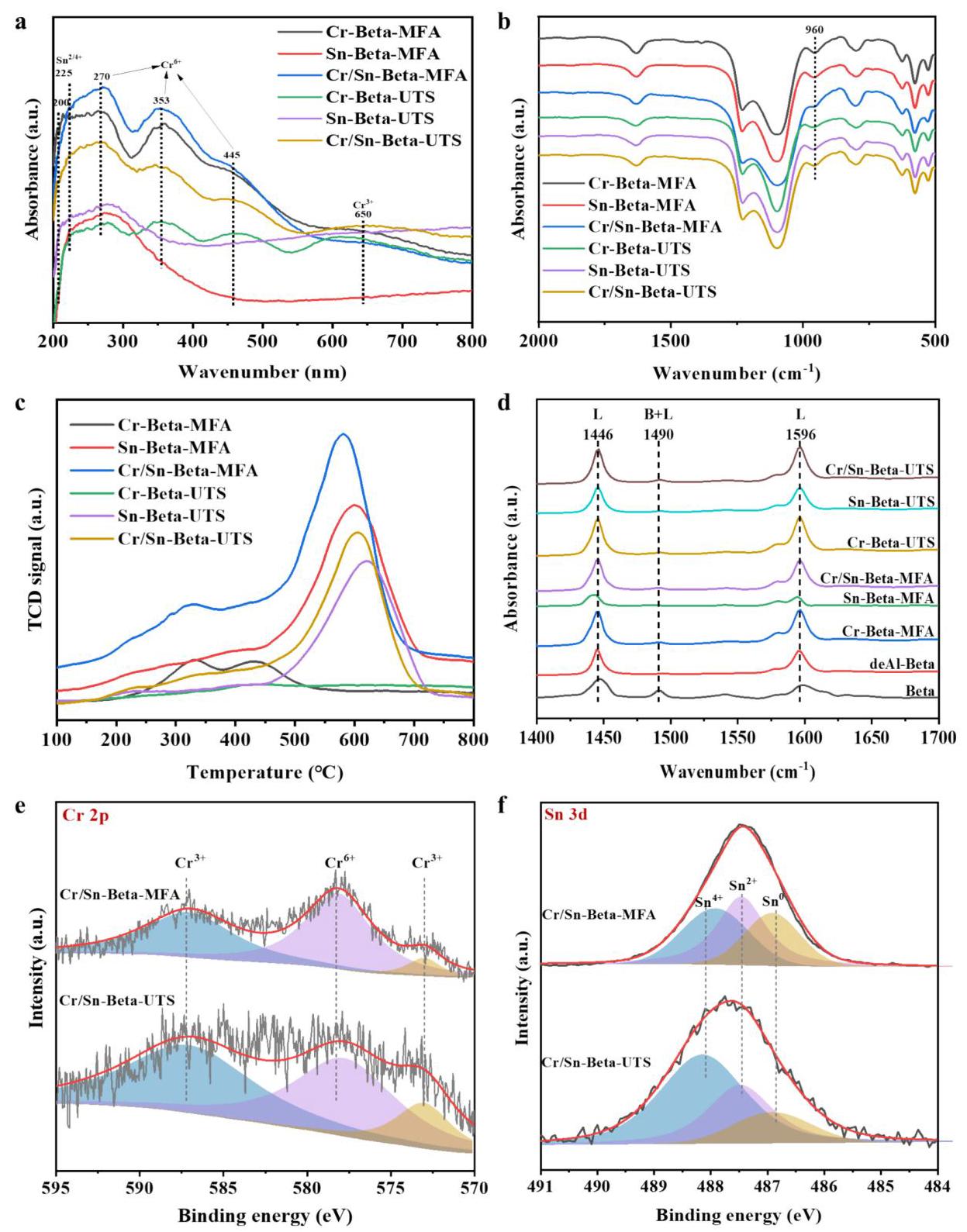

图3. (a) 不同样品的UV-vis光谱; (b) FT-IR光谱; (c) H₂-TPR; (d) Py-IR光谱; (e) Cr 2p的XPS光谱; (f) Sn 3d的XPS光谱

分析结果:UV-vis光谱证实了BEA拓扑结构沸石材料中富含四面体配位Sn的成功合成。H₂-TPR分析表明UTS方法制备的催化剂中Cr主要融入沸石微孔中,难以还原。Py-IR结果显示UTS方法制备的催化剂比MFA方法制备的催化剂表现出更高的Lewis酸位点密度,表明UTS有效减小了纳米颗粒尺寸并优化了酸位点分布。XPS分析显示UTS方法有利于Cr³⁺物种的形成,而马弗炉煅烧方法主要产生Cr⁶⁺。

固体核磁共振分析

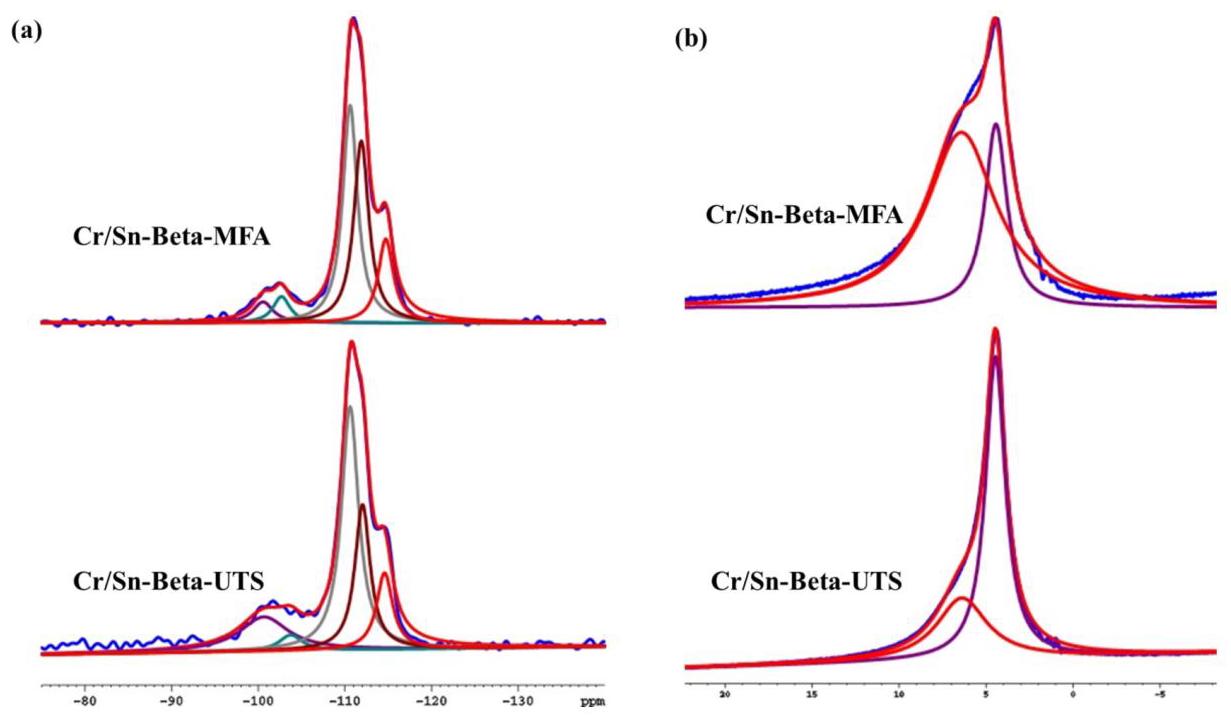

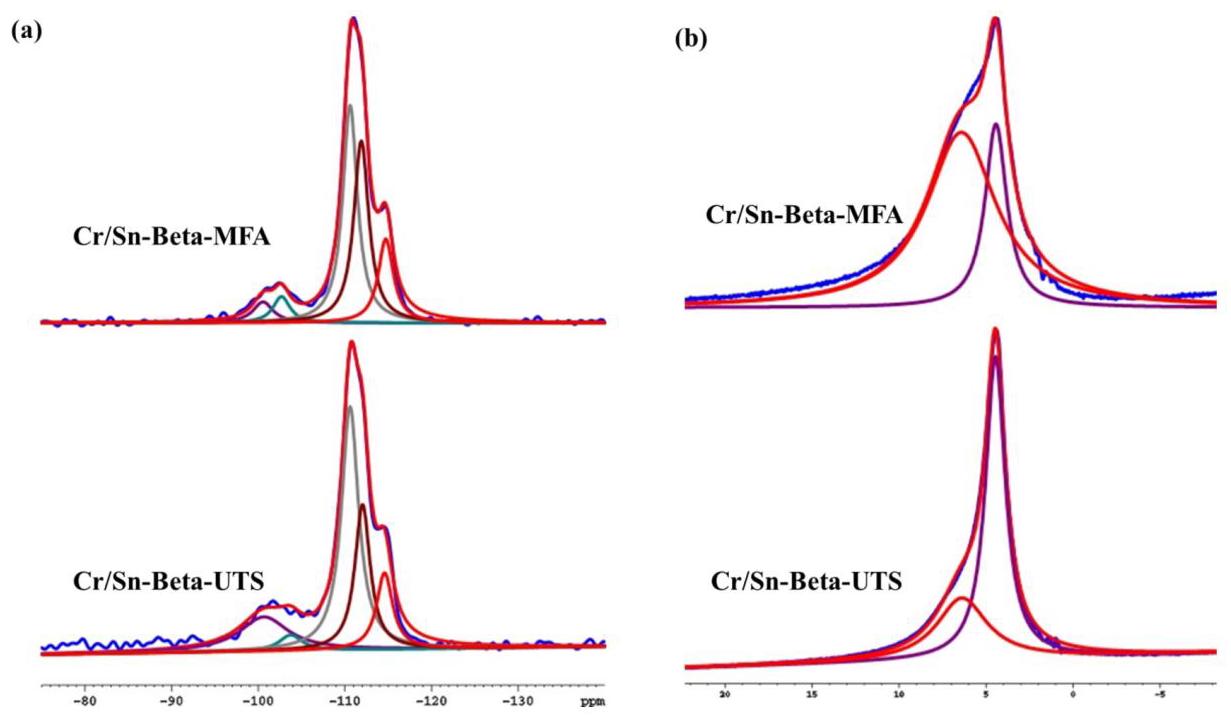

图4. (a) Cr/Sn-Beta-MFA和Cr/Sn-Beta-UTS的²⁹Si MAS NMR光谱; (b) ¹H MAS NMR光谱

分析结果:²⁹Si MAS NMR光谱显示UTS处理的样品比MFA处理的样品具有显著更高的Q³位点比例(17.4% vs 5.3%),表明骨架缺陷增强,可以作为金属离子的锚定位点。¹H MAS NMR光谱显示Cr/Sn-Beta-UTS催化剂比Cr/Sn-Beta-MFA具有更高比例的桥接羟基(65.7% vs 24.7%),表明酸位点密度更高,质子传递和生物质活化潜力更大。

X射线吸收精细结构分析

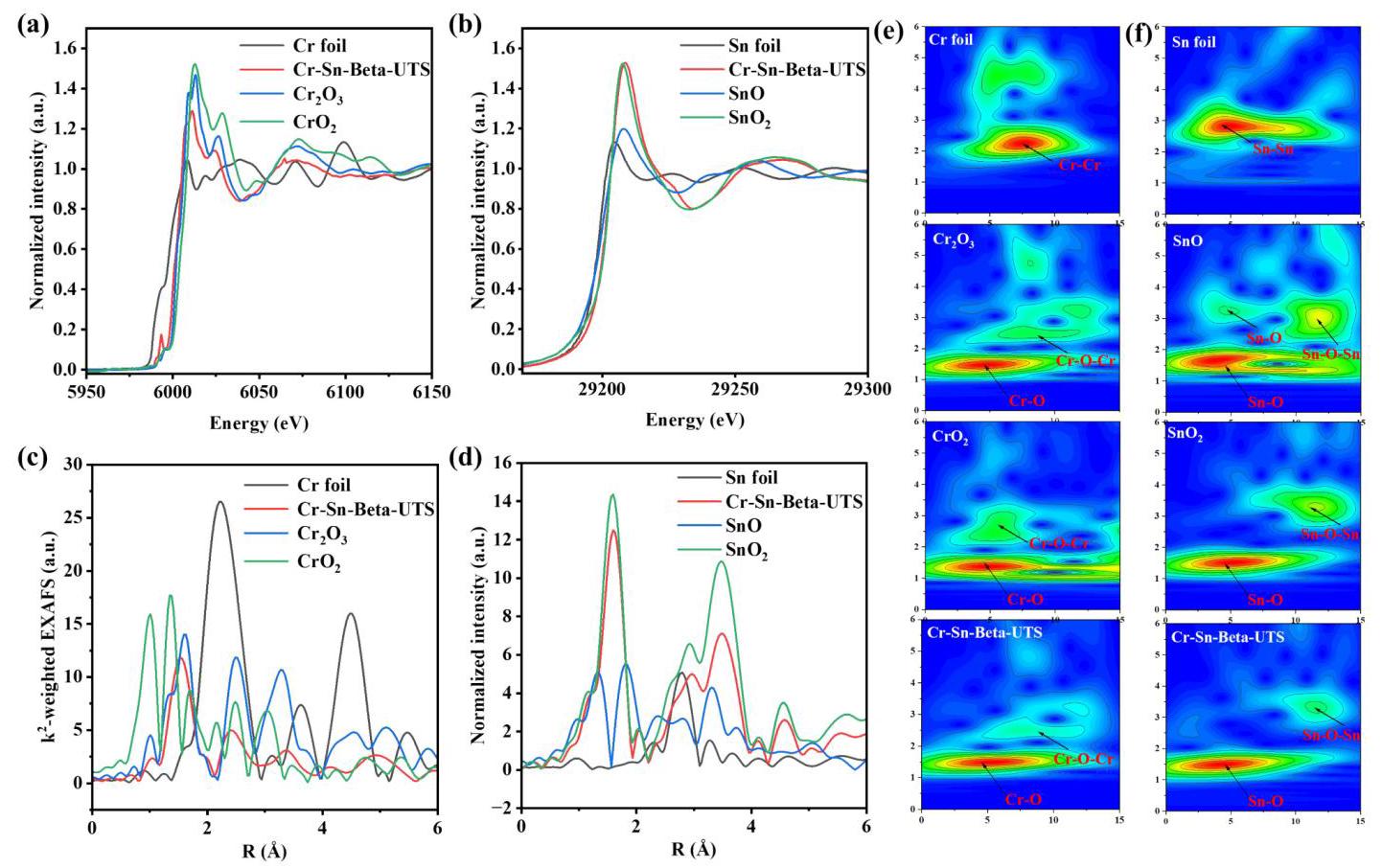

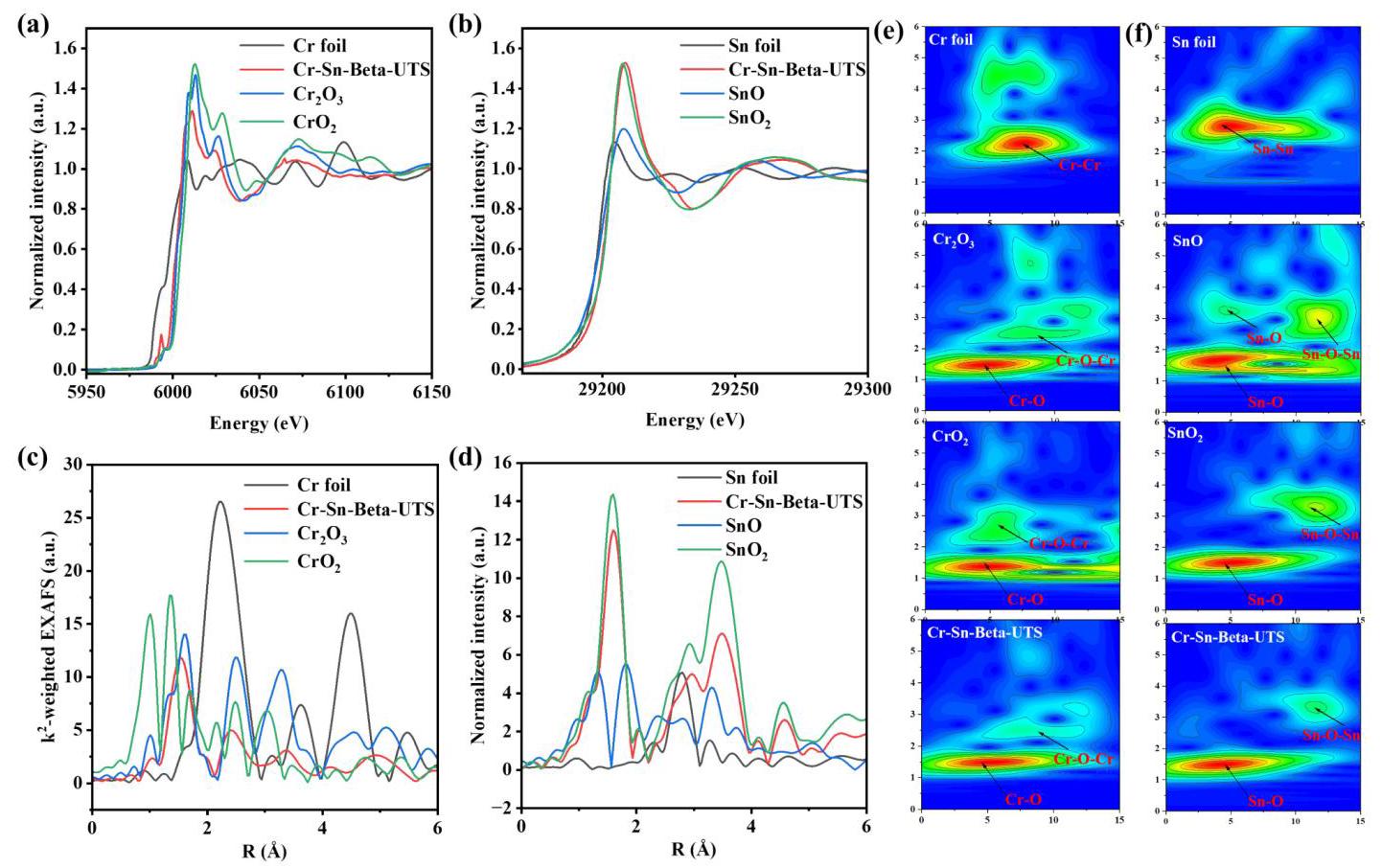

图5. (a,b) Cr/Sn-Beta-UTS催化剂的归一化XANES光谱; (c,d) 径向距离χ(R)谱图; (e,f) Cr/Sn-Beta-UTS的小波变换谱图

分析结果:归一化的XANES光谱在Cr和Sn K边揭示了Cr³⁺和Sn⁴⁺的氧化态。相应的径向分布函数揭示了明确的Cr-O(1.99Å, CN≈4.3)和Sn-O(2.04Å, CN≈6.1)散射路径,只有少量的Cr-Cr和Sn-Sn贡献。小波变换(WT)分析表明,UTS处理的催化剂显示出强烈的局部M-O信号和抑制的M-M信号,表明与MFA相比,键长分布更窄,金属分散更优越。

催化剂筛选与性能评估

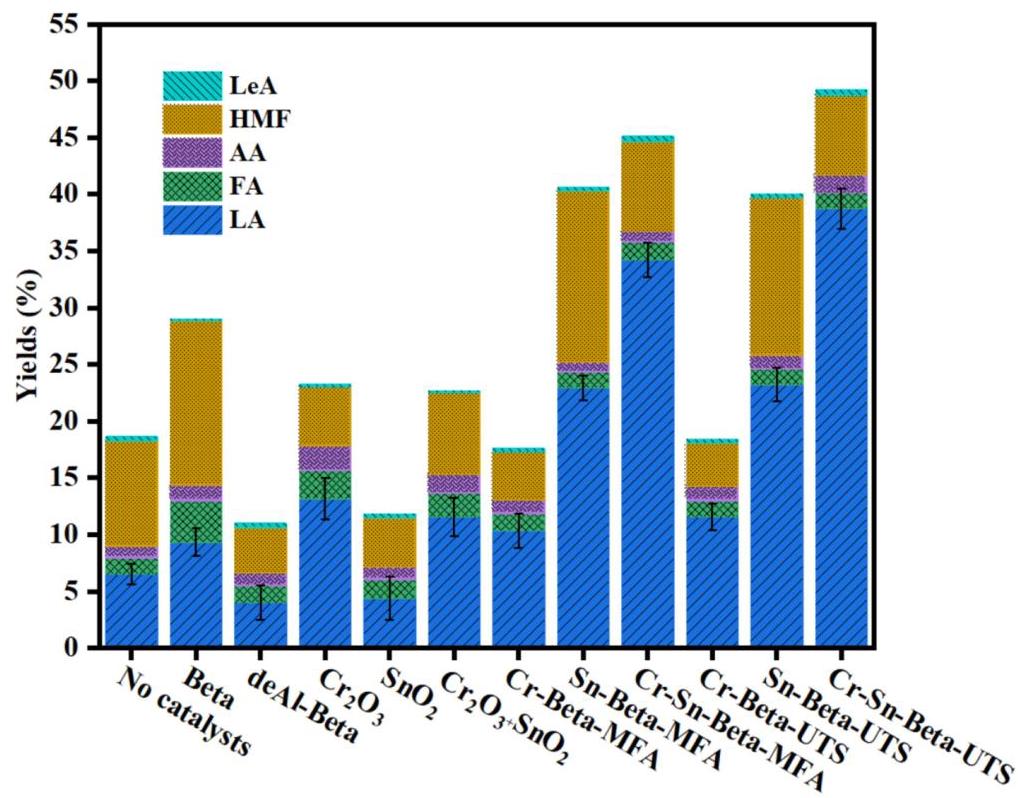

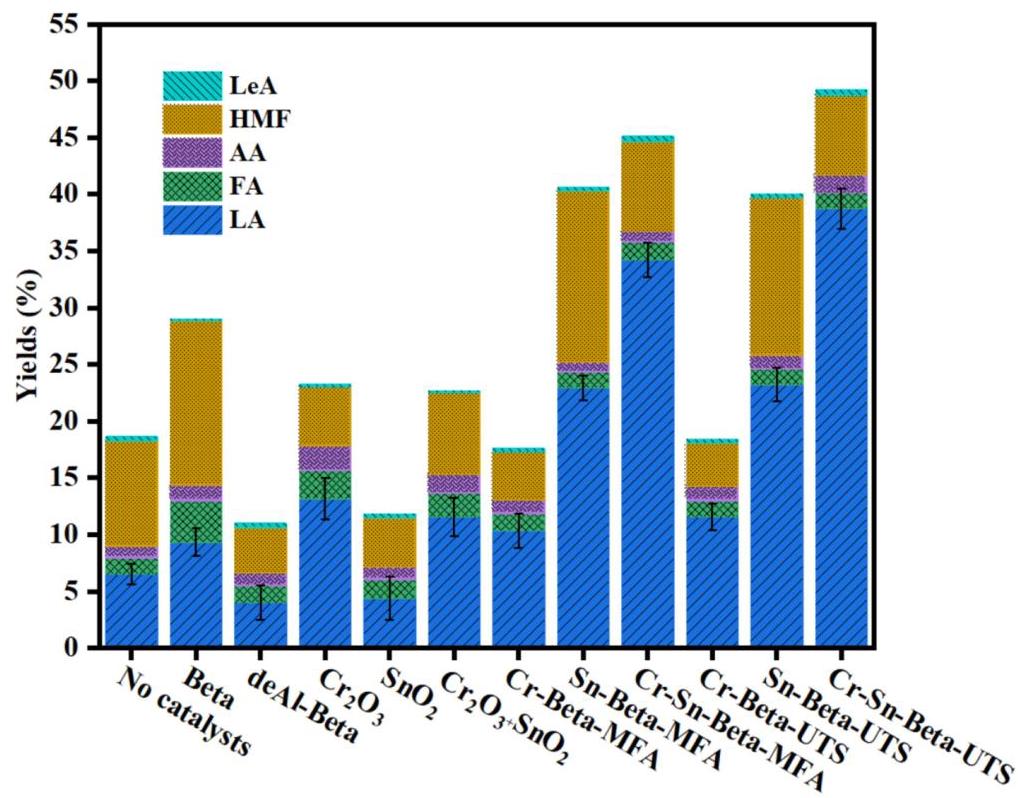

图6. 筛选催化剂的空白对照实验

分析结果:催化剂性能比较表明,双金属催化剂的性能超过单金属催化剂,且UTS方法制备的催化剂性能优于MFA方法制备的催化剂。这表明双金属协同效应和UTS方法对催化剂性能的重要影响。

反应参数优化

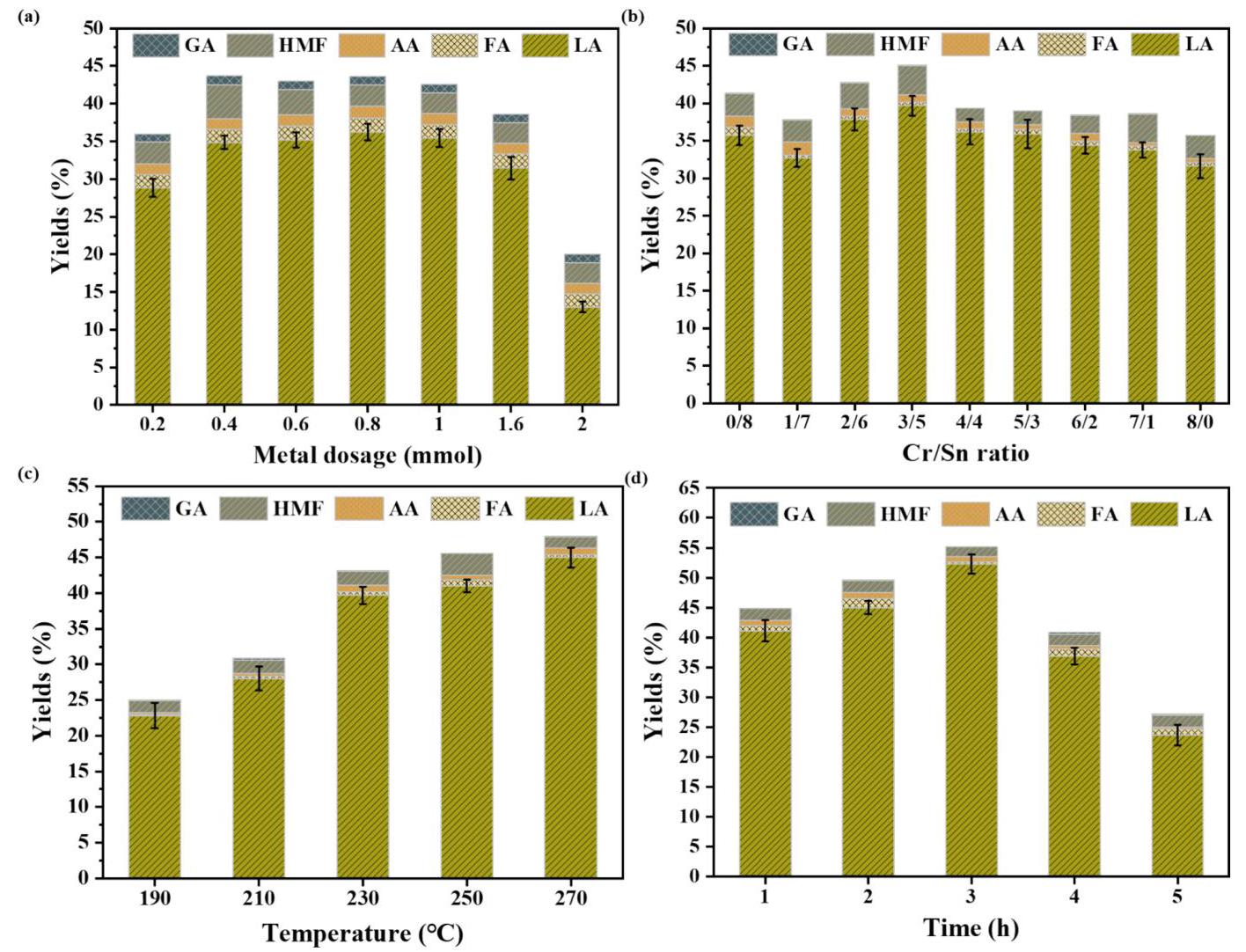

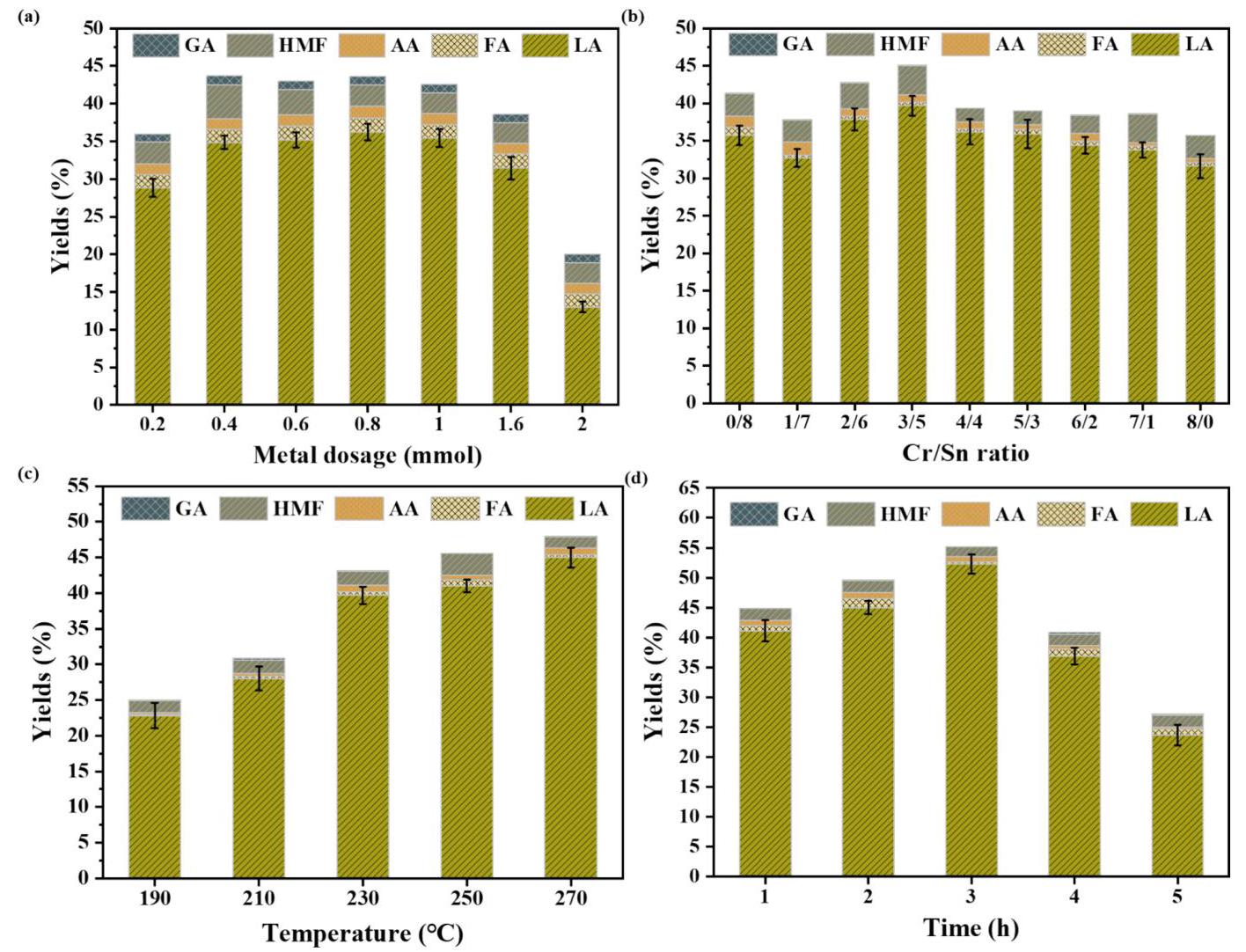

图7. 使用Cr/Sn-Beta-UTS优化反应参数。(a) 金属用量的影响(Cr/Sn = 1:1); (b) Cr/Sn摩尔比的影响; (c) 反应温度的影响(Cr/Sn = 3:5); (d) 反应时间的影响(Cr/Sn = 3:5)

分析结果:系统研究了金属用量、Cr/Sn摩尔比、反应温度和反应时间对LA产率的影响。在优化条件下(金属用量0.8 mmol; Cr/Sn = 3:5, 270°C; 150 mg催化剂, 3 h反应时间),LA产率达到52.24%,显著高于其他测试条件。

催化性能与中间体转化

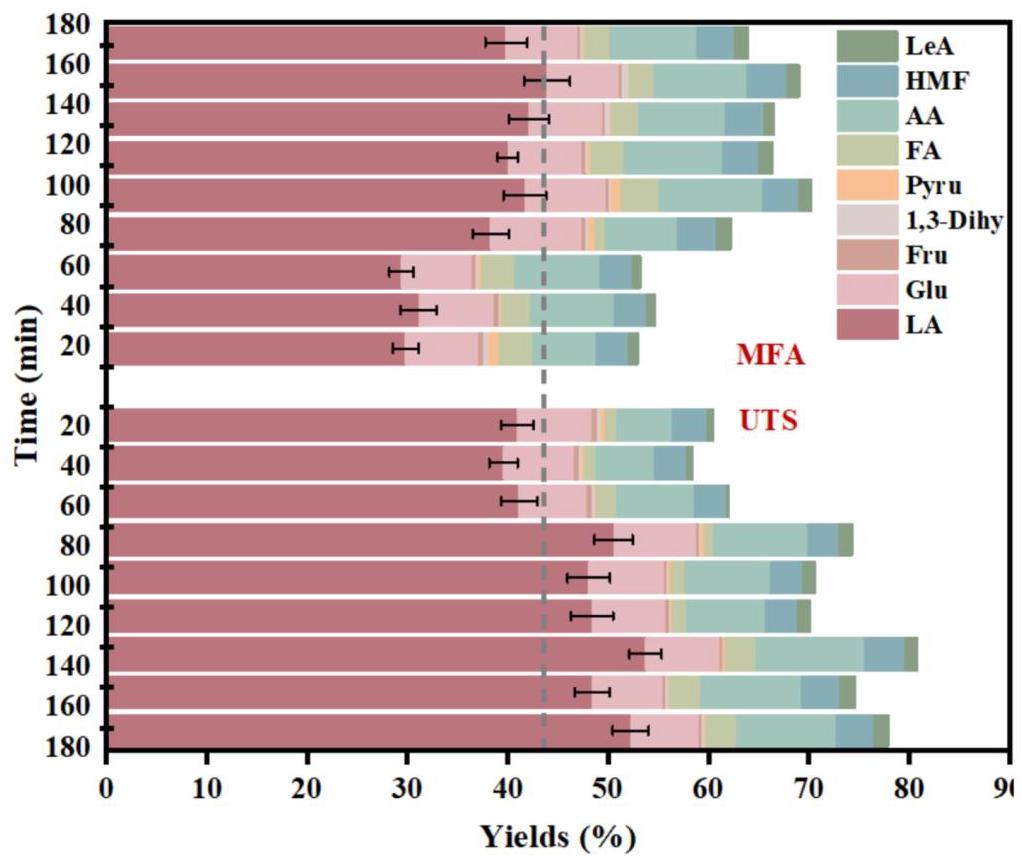

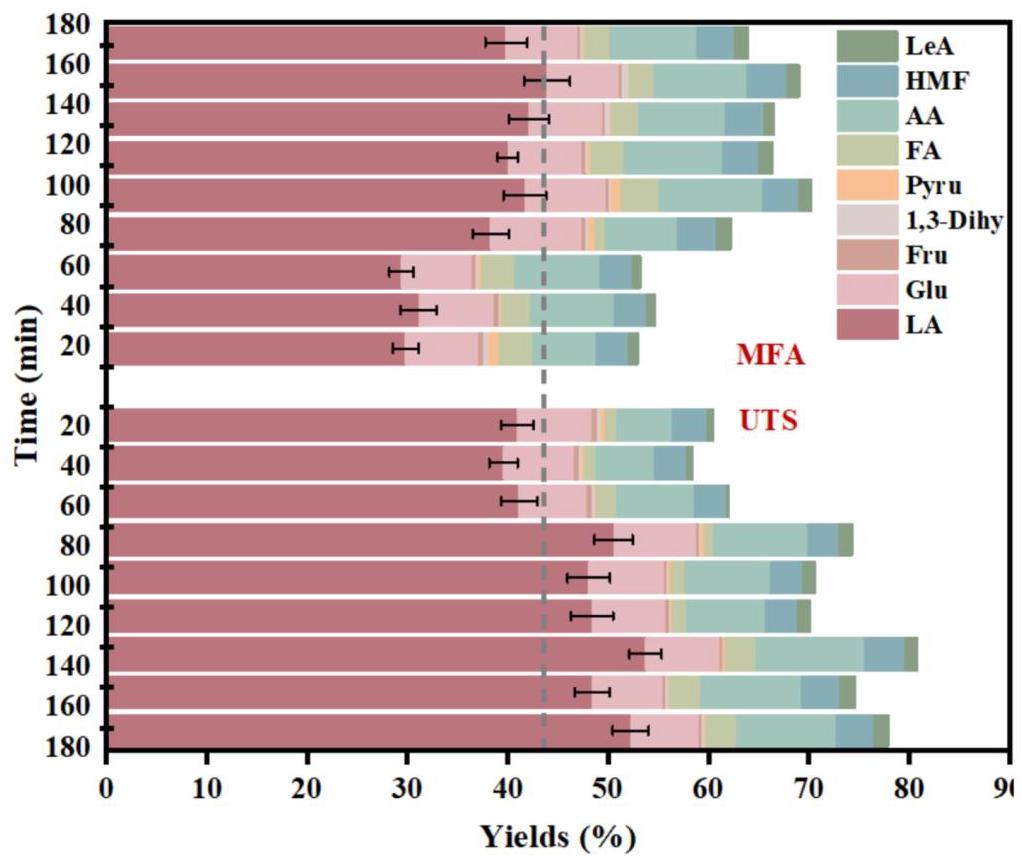

图8. 不同催化剂对LA和其他中间体转化的催化性能

分析结果:展示了使用Cr/Sn-Beta-MFA和Cr/Sn-Beta-UTS催化剂将纤维素转化为LA过程中主要中间体的分布。在早期阶段(20-40分钟),葡萄糖和果糖作为主要产物占主导地位,表明纤维素解聚和异构化为糖中间体。随着反应的进行,LA的比例增加而葡萄糖和果糖减少,反映了糖中间体进一步降解为LA。Cr/Sn-Beta-UTS在整个反应过程中实现了更高的LA产率和更少的副产物。

反应机理与吸附能分析

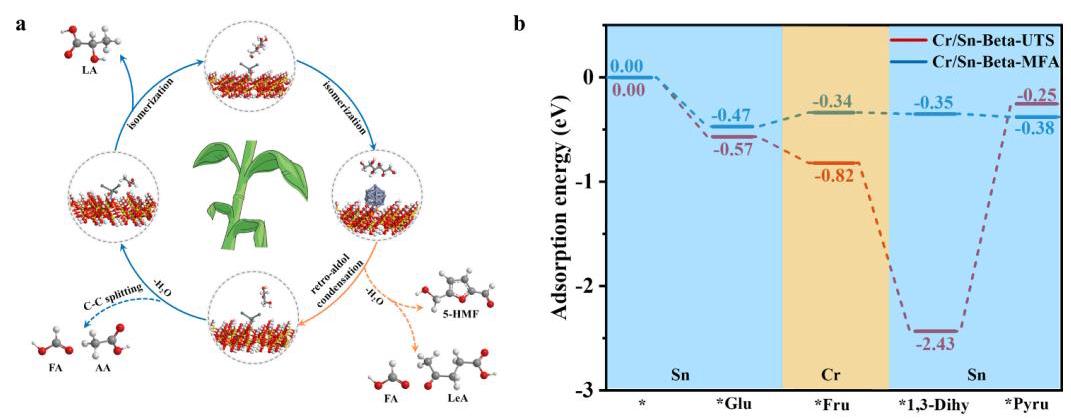

图9. (a) Cr/Sn-Beta-UTS催化纤维素转化的反应网络; (b) Cr/Sn-Beta-UTS和Cr/Sn-Beta-MFA在纤维素催化中的吸附能筛选

分析结果:图9a展示了纤维素转化为LA的详细反应路径,涉及几个关键步骤:纤维素解聚为葡萄糖,葡萄糖异构化为果糖,果糖进一步转化为中间体(如1,3-二羟基丙酮),最终降解形成LA。图9b展示了两种催化剂在不同反应步骤中的吸附能计算,揭示了源于每种催化剂结构和表面特性的 distinct 催化行为。在关键降解步骤中,Cr/Sn-Beta-UTS的吸附能显著低于Cr/Sn-Beta-MFA,表明Cr/Sn-Beta-UTS与中间体表现出更强的相互作用,促进它们在催化剂表面的稳定并促进它们高效转化为LA。