Spatiotemporal Evolution in Hard Carbon Synthesis via Electrothermal Coupling Strategy for High-Performance Sodium-Ion Batteries

电热耦合策略合成硬碳的时空演化及其在高性能钠离子电池中的应用

Pengfei Huang, Zhaoxin Guo, Zekun Li, Li Chen, Wei-Di Liu, Jiawei Luo, Zhedong Liu, Jingchao Zhang, Jianrong Zeng, Wenjun Zhang, Xinxi Zhang, Rongtao Zhu,* and Yanan Chen*

DOI: 10.1002/adma.202507521

PDF原文

Advanced Materials • 2025

论文亮点

- 提出了一种时空控制的电热耦合策略,通过原位焦耳加热实现超快速(30秒)硬碳合成,保持了结构完整性。

- 优化的硬碳在1000°C下表现出卓越的钠存储容量(306.83 mAh g⁻¹)和创纪录的初始库仑效率(91.99%),容量比传统方法提高16.7%。

研究背景

- 硬碳材料因其独特的结构特性和优异的电化学性能,已成为商业钠离子电池(SIBs)的理想负极材料。与传统锂离子电池相比,SIBs在地球丰度、成本和环境影响方面具有广泛优势。

- 传统的硬碳生产方法依赖于能量密集的管式炉(加热速率10-20°C min⁻¹,在1000-1600°C下保温2-10小时),这会增加能耗、限制生产效率并阻碍材料性能的提升。

- 传统方法中的不均匀温度分布会导致非均匀反应,产生结构和形态特征不均匀的硬碳材料,进而引起电化学性能波动,特别是钠存储容量,表现为较差的循环稳定性和较低的比容量。

研究方法

材料制备:首先将椰壳粉碎并筛分至200目以下,彻底清洗去除杂质和灰分,在105°C下干燥12小时去除水分。然后在氮气气氛下的管式炉中进行预碳化,以5°C min⁻¹的速率升温至600°C并保温2小时,确保彻底预碳化。这一步骤显著增强了前驱体的电导率,确保了后续焦耳加热阶段更均匀的加热。

焦耳加热碳化:使用原位焦耳加热碳化装置(深圳中科精研公司)对预碳化椰壳碳进行进一步处理。该方法直接施加电流快速加热材料。为确保超快速过程中的均匀加热和精确温度控制,该装置采用实时电流调节策略,补偿材料电导率的任何动态变化并将样品保持在设定温度。将100mg预碳化椰壳碳样品在900、1000、1100、1200和1300°C下各处理30秒。

对比样品制备:为了比较,使用管式炉在相同温度(1000°C,2小时)下对预碳化椰壳碳进行传统碳化,所得样品命名为TF-1000。

材料表征:通过上海同步辐射光源BL13SSW光束线进行同步辐射对分布函数实验。使用SEM(JSM-7800F)和透射电子显微镜(JEM F200)研究样品的形态和微观结构。使用Bruker D-8 Advance衍射仪进行X射线粉末衍射(XRD)。使用拉曼光谱仪(Senterra,Bruker,德国)进行拉曼测量。使用Thermal Scientific ESCALAB 250收集X射线光电子能谱(XPS)光谱。

电化学表征:将硬碳材料与海藻酸钠(SA)作为粘结剂以95:5的质量比混合。将混合物与去离子水结合形成均匀浆料,在室温下搅拌6小时。使用涂布机将浆料均匀涂覆在铜箔上以确保厚度一致。涂覆的电极在100°C的真空烘箱中干燥12小时以去除水分并固化活性材料。干燥后,将电极切成9mm直径的圆片,负载量为1.5-2mg cm⁻²。在充满高纯度氩气的手套箱中组装电池。

多尺度模拟:使用COMSOL Multiphysics软件进行有限元分析,模拟样品加热过程中的热传导和边界辐射效应。使用LAMMPS结合ReaxFF反应力场进行分子动力学模拟,模拟电场下碳层的动态行为。

主要结论

- 通过精确控制电流密度梯度的空间分布和焦耳加热的时间依赖性演化,证明了动态时空效应可以重建硬碳材料的微观结构。

- 与传统方法相比,这种创新方法将碳化时间从2小时减少到仅30秒,减少了240倍。原位PDF表征表明,焦耳加热在30秒内诱导快速石墨化和分级微孔网络的形成。

- 电化学分析显示,优化的JH-1000-30样品表现出显著更低的极化和减少的电荷转移电阻,说明了电热场梯度在调节离子迁移路径和提升反应动力学中的作用。

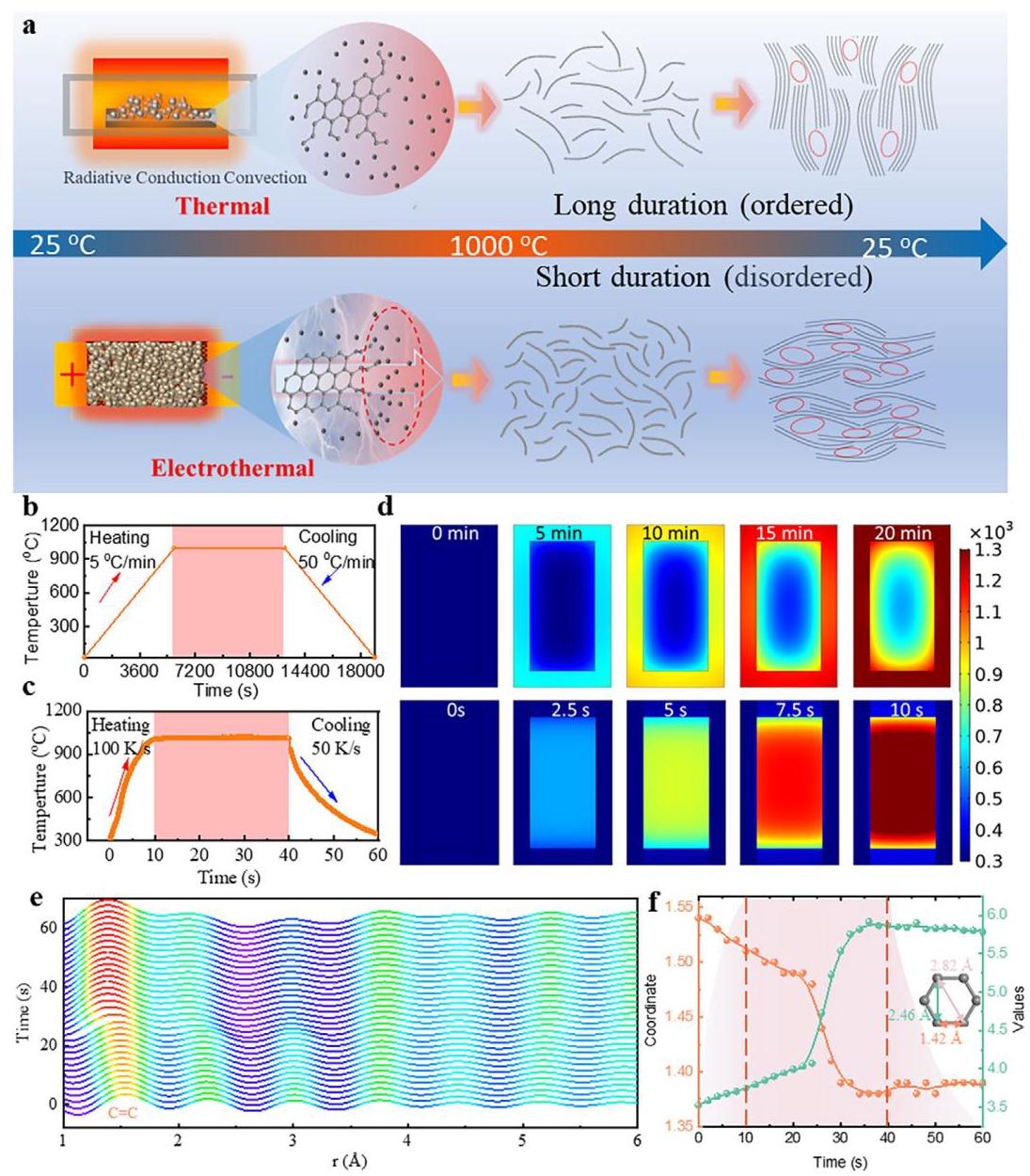

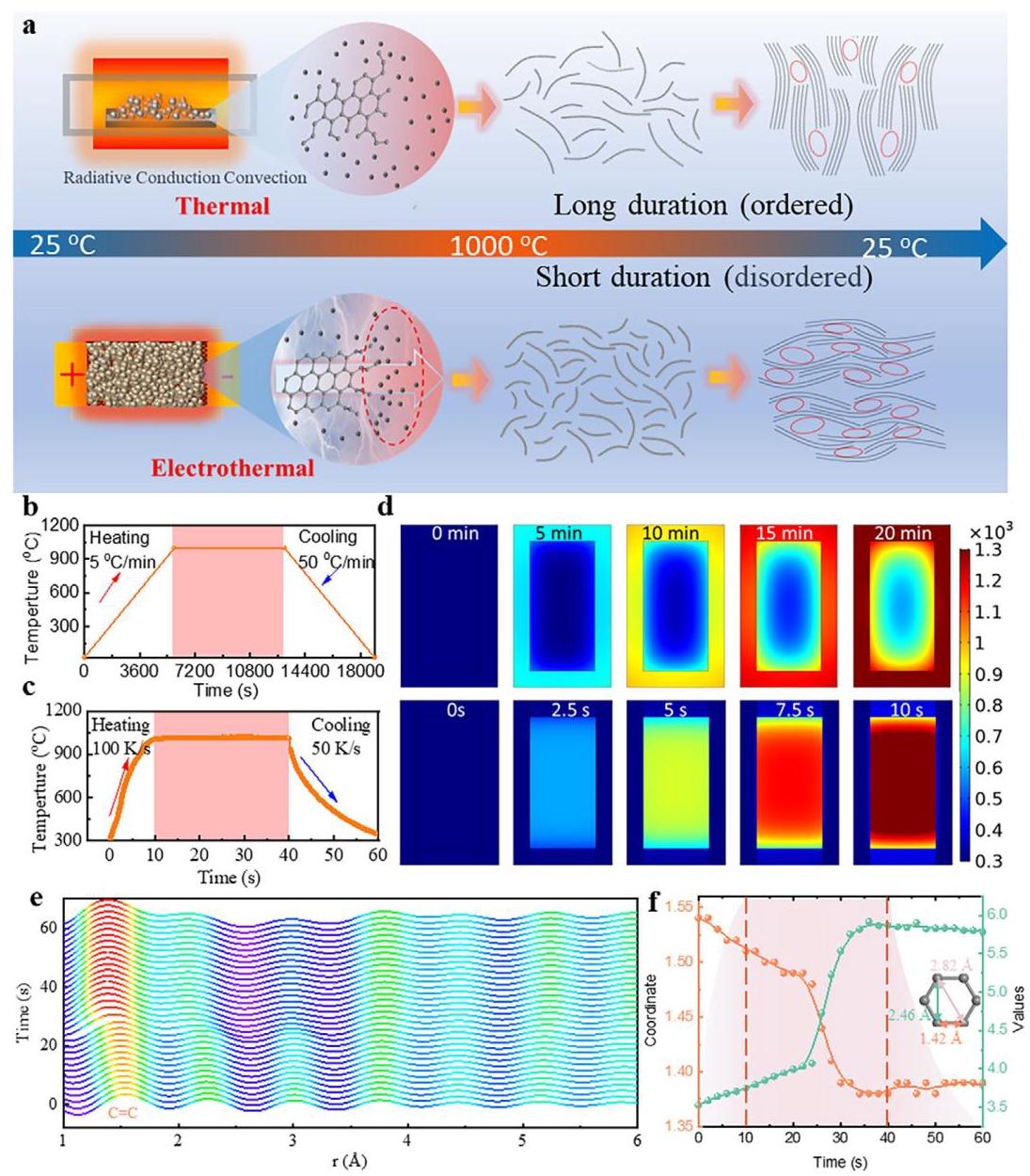

图1:管式炉和焦耳加热样品的热力学分析

图1. 管式炉和焦耳加热样品的热力学分析:a) 管式炉和焦耳加热样品中碳微晶变化的示意图;b) 管式炉加热的温度-时间曲线;c) 焦耳加热样品的温度-时间曲线;d) 管式炉(0-20分钟)和焦耳加热样品(0-10秒)传热过程的有限元模拟;e) 超快焦耳加热过程中的原位同步辐射PDF谱;f) PDF中第一峰强度和时间位置(最近邻C=C原子距离)的演化。

分析结果:焦耳加热过程包括10秒加热期、30秒保温期和20秒冷却期。定量分析显示,第一特征峰(C=C最近邻距离)在30秒保温期间发生显著位移,径向分布函数G(r)强度从3.5增加到6.0,对应配位数增加71%。峰位置从1.54 Å移动到较低的r值0.15Å,原子间距收缩率为9.7%。所有测量参数在30秒热激活内稳定,表明焦耳加热在此时间范围内驱动无定形到石墨微晶转变完成。

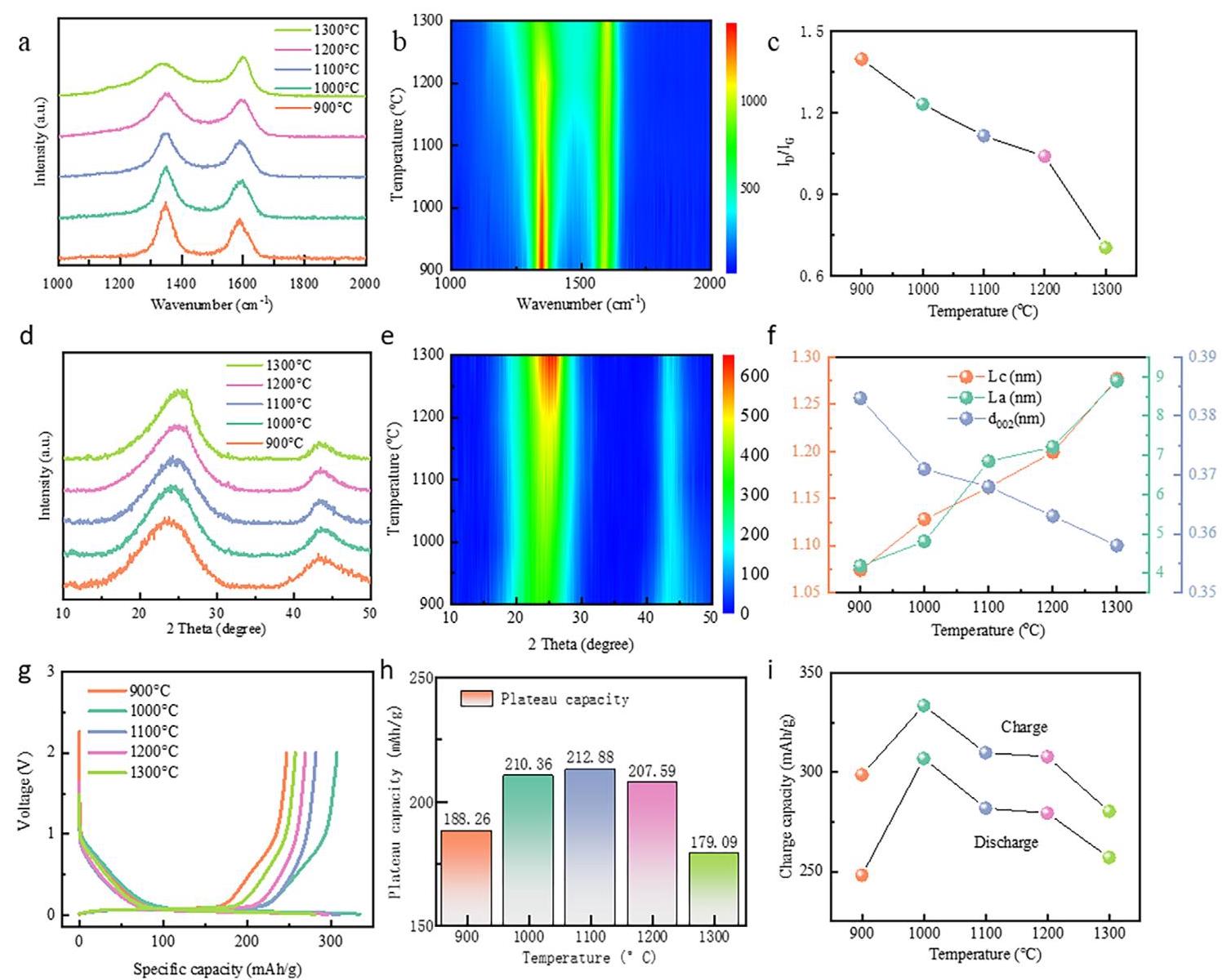

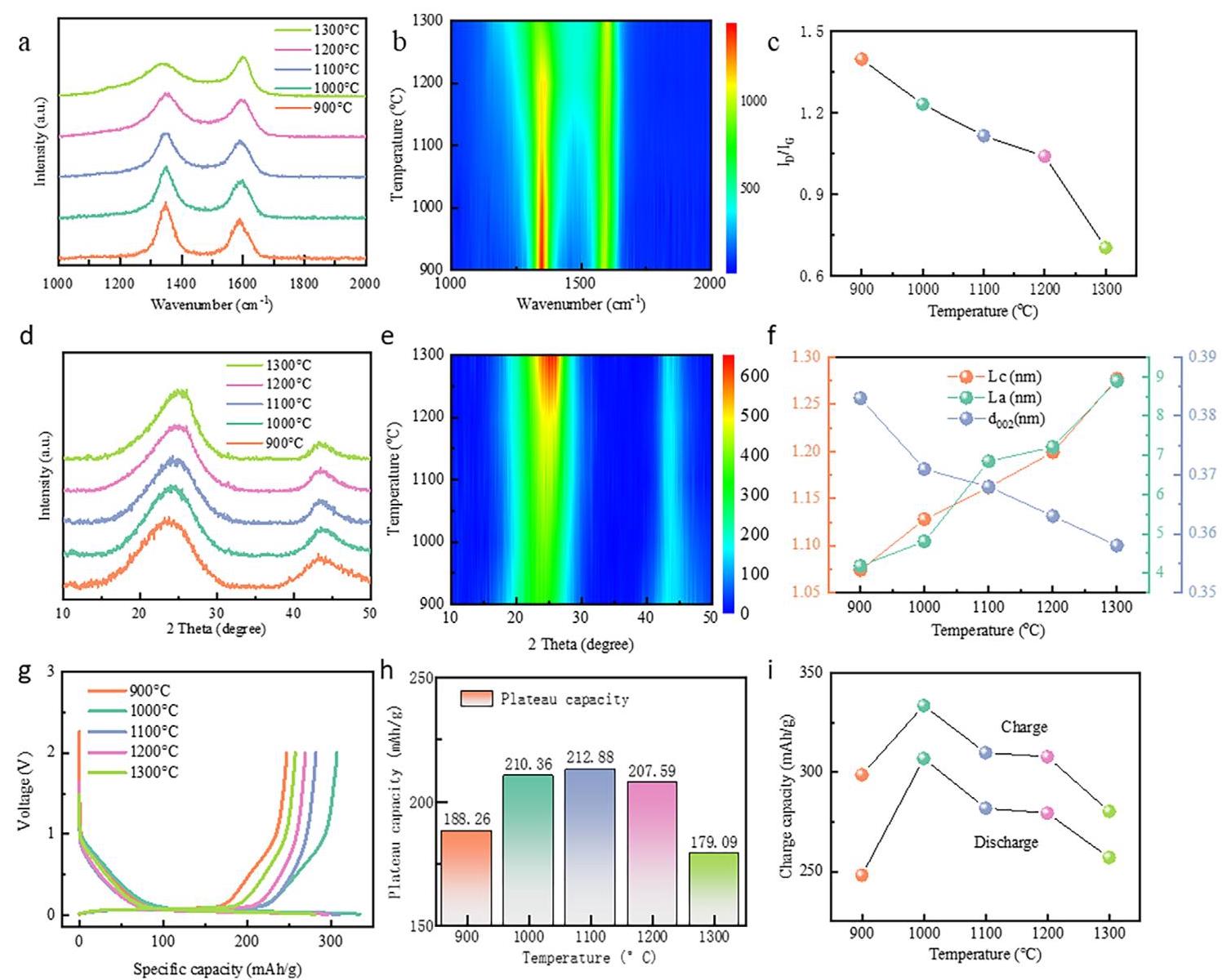

图2:焦耳加热硬碳的结构演化和电化学评估

图2. 焦耳加热硬碳的结构演化和电化学评估:a, b) 不同温度下的拉曼光谱;c) I_D/I_G峰比随温度的演化;d, e) 不同温度下的XRD图谱;f) L_c、L_a和d_002随温度的演化;g) 使用不同温度制备的硬碳的钠离子电池充放电曲线;h) 不同温度下硬碳充电曲线中的平台容量(低于0.1V);i) 不同温度下的充放电容量。

分析结果:拉曼光谱分析显示,随着处理温度从900°C升高到1300°C,无序峰(D峰,1350 cm⁻¹)与石墨化峰(G峰,1580 cm⁻¹)的强度比(I_D/I_G)从1.395降低到0.702,表明sp²杂化水平显著提高。XRD图谱显示,(002)衍射峰随着热处理温度的升高向更高角度移动,表明层间距(d_002)从0.383 nm缩小到0.358 nm。在较高的热处理温度下,垂直(L_c)和横向(L_a)微晶尺寸显著增加,反映了结晶度的增强。电化学性能比较显示,在1000°C合成温度下,材料达到其峰值充放电容量(306.83和333.55 mAh g⁻¹),库仑效率为91.99%,表明此温度在微孔插入和吸附之间提供了最佳平衡。

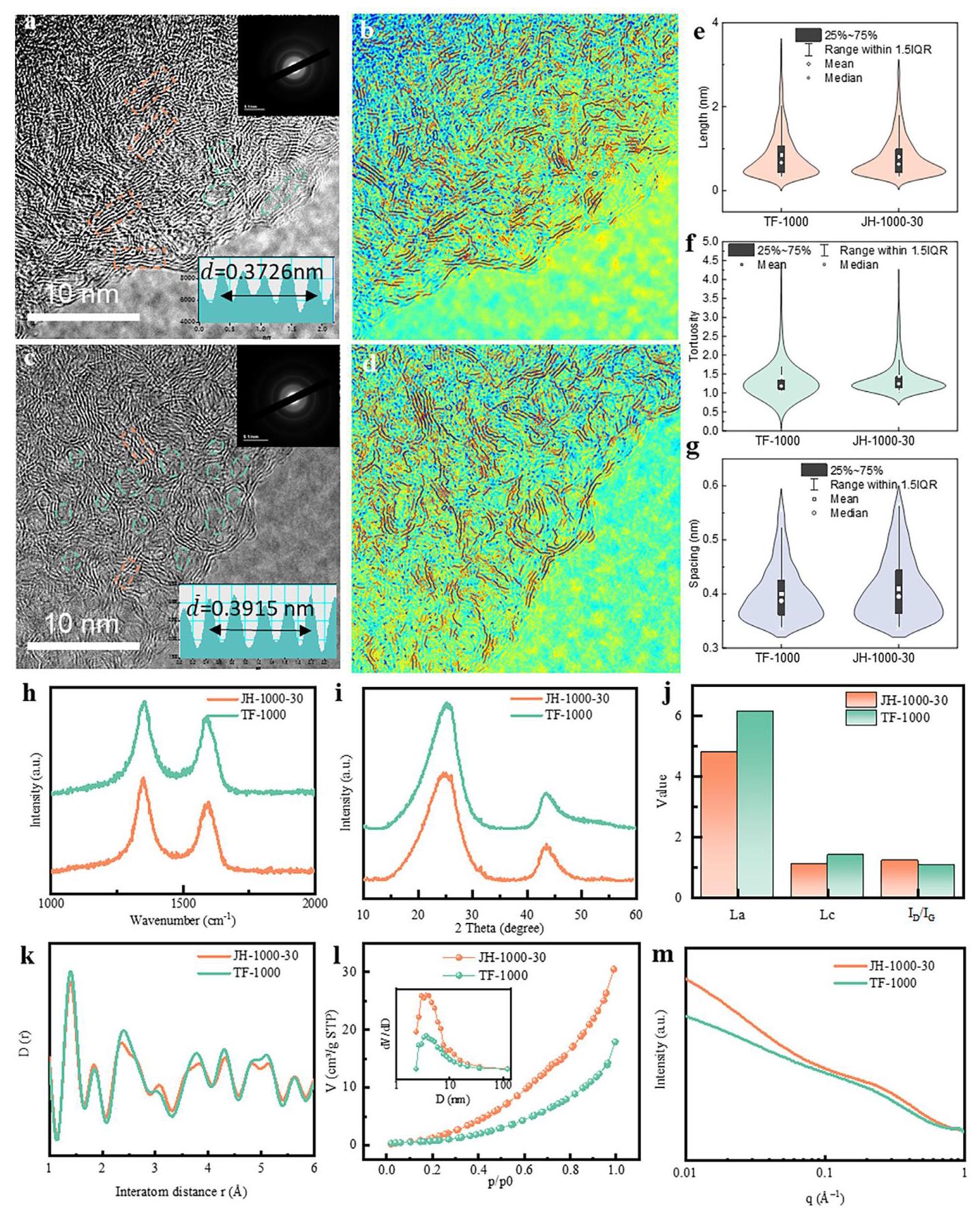

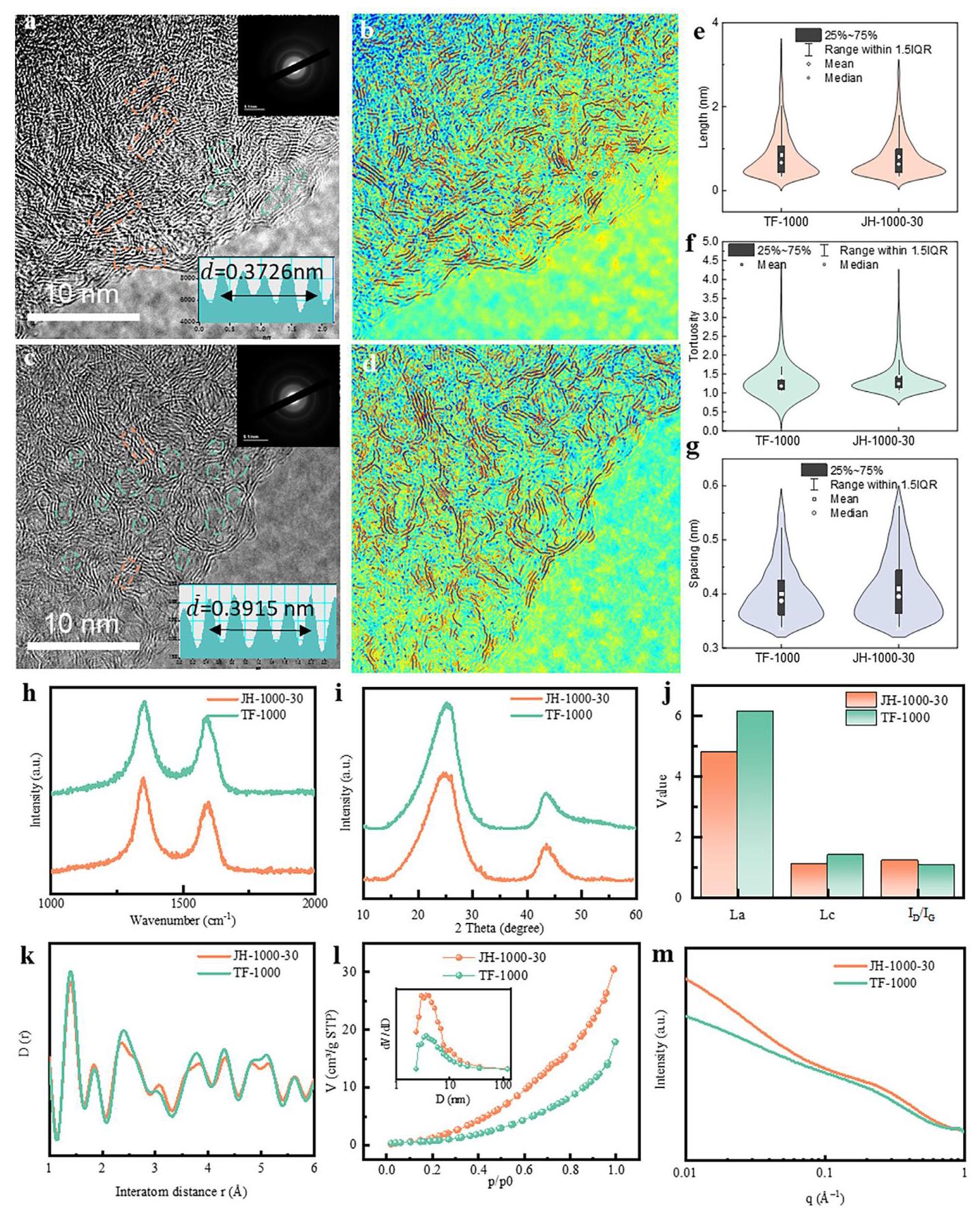

图3:管式炉和焦耳加热处理的硬碳材料的结构表征

图3. 管式炉和焦耳加热处理的硬碳材料的结构表征:TF-1000(a-b)和JH-1000-30(c-d)处理的硬碳材料的HRTEM图像;碳层长度(e)、曲率(f)和层间距(g)的统计分析;h) 拉曼光谱;i) X射线衍射(XRD)图谱;j) 结构参数的统计分析,包括横向(L_a)和垂直(L_c)石墨微晶尺寸以及I_D/I_G比;k) 对分布函数(PDF)分析;l) Brunauer-Emmett-Teller(BET)表面积测量和孔径分布;m) 小角X射线散射(SAXS)图谱。

分析结果:HRTEM图像显示,管式炉处理的样品(图3a,b)呈现出明显的有序层状结构,层间距为0.37 nm,表明管式炉方法中的 prolonged heating 促进了碳层的密集堆叠。相比之下,快速焦耳加热制备的样品(图3c,d)显示出0.39 nm的层间距,这是更松散、更无序层状结构的特征。焦耳加热样品中观察到的较大层间距,加上快速加热机制,可能会影响微孔的性质和可及性,包括对低电压钠存储至关重要的闭孔的形成途径。这种改变的微观结构有望促进离子扩散并提升电化学性能。统计分析图(图3e-g)显示,TF-1000和JH-1000-30样品具有相似的碳层长度分布(图3e)。然而,在曲率方面,TF-1000样品表现出较低的曲率值,具有更平坦的碳层,而JH-1000-30样品具有更弯曲和不规则的层结构(图3f)。层间距的箱线图进一步证实,TF-1000样品具有更小的层间距(图3g),分布更集中,而JH-1000-30样品的分布更分散。这些结果表明,快速焦耳加热处理的样品可能由于其较大的层间距、较大的碳层曲率和较短的碳微晶长度而在电化学应用中具有更好的离子扩散性能和钠存储容量。

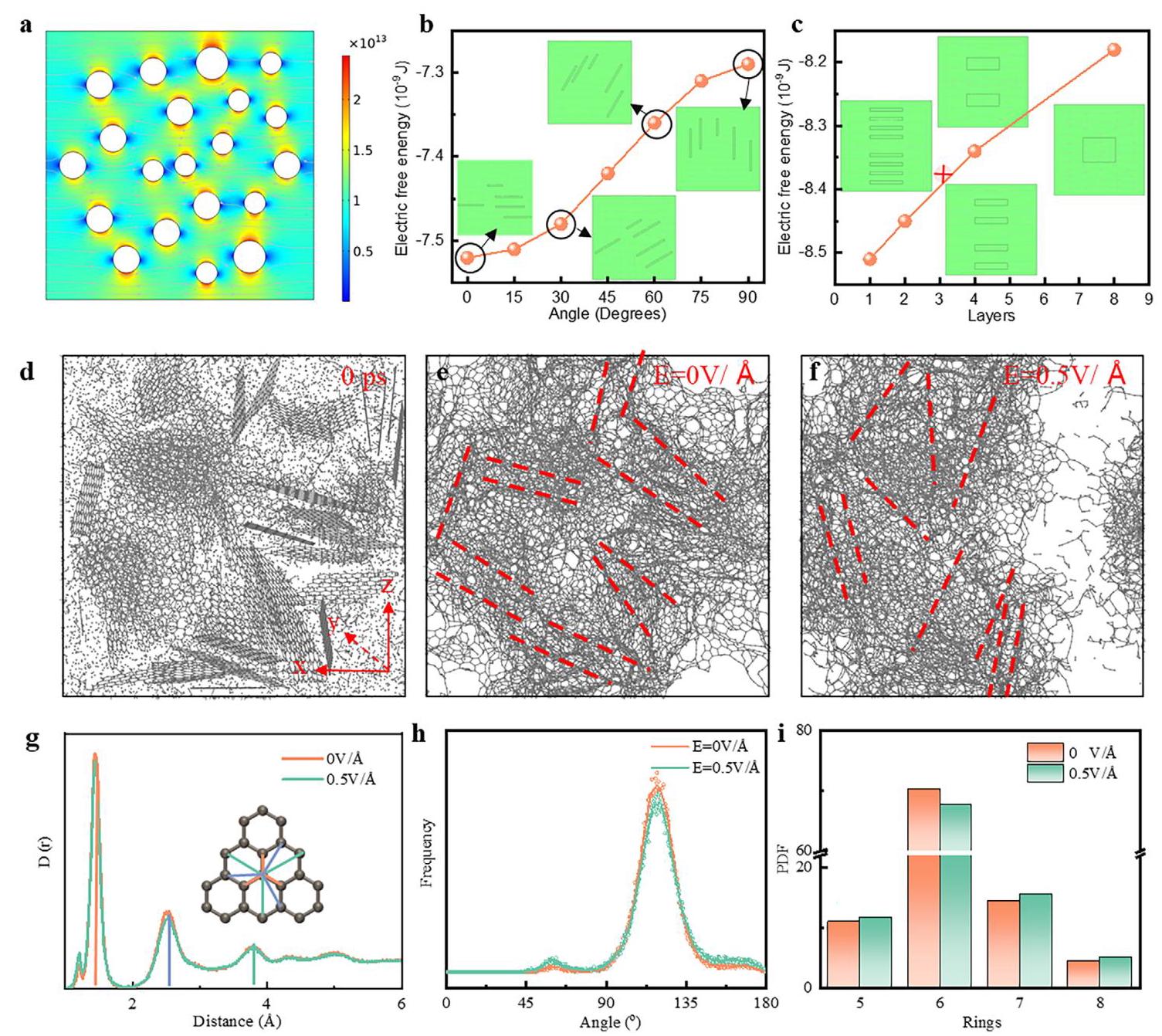

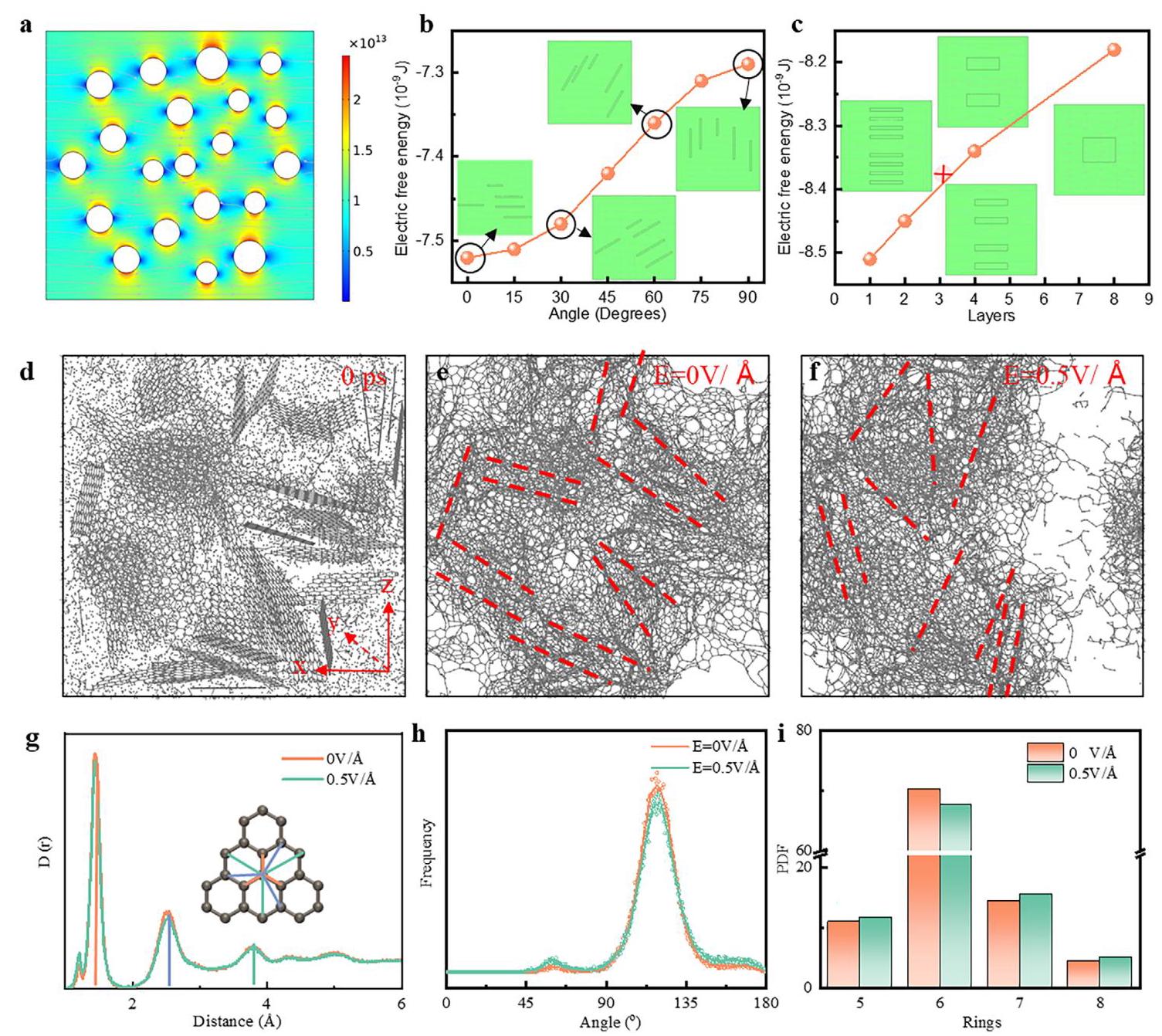

图4:电热耦合效应的多尺度模拟

图4. 电热耦合效应的多尺度模拟:a) 电荷密度分布;b) 平面排列过程中的自由能演化;c) 分散(增强极化)与聚集石墨烯片的比较;d) ReaxFF MD模拟设置(80×80×80 ų盒,40 Å可视化厚度);e, f) 无/有电场(0-80 ps)下碳层的时间演化,突出显示电场中的边缘排列(红色虚线区域);g) 结构参数统计包括配位数,h)键角,和i)元环。

分析结果:基于有限元分析的电热场耦合模拟表明,硬碳中缺陷(边缘/空位)引起的局部电荷积累显著改变了电场分布(图S21,支持信息)。电流密度分析(图4a)显示缺陷核心处的峰值电荷密度为2.4×10¹³ A m⁻²,比完整晶格区域的电荷密度(1.0×10¹³ A m⁻²)高140%。这种空间电荷调制与局部焦耳加热相结合,可能触发材料中的相变或结构重组。此外,石墨微晶可以在电场中产生电偶极矩响应,其偏转遵循自由能最小化原理。当晶面与电场之间的角度θ从45°(图S22,支持信息)减小到0°(图S23,支持信息)时,系统的自由能降低(图4b),这导致微晶的(002)晶面与电场对齐。值得注意的是,分散的石墨片(图4c)由于其高比表面积更容易被电场极化,允许每个片独立调整其方向以最小化系统自由能。相比之下,聚集的石墨片受到相邻层的物理约束,接触界面处形成的低极化区域阻碍了电场响应,导致自由能整体增加。

进一步采用ReaxFF分子动力学模拟来验证外部电场影响下碳结构的演化。动态轨迹分析显示,在没有电场的情况下(0-80 ps,图4e;图S24,支持信息),碳层的取向表现出动态冻结特性,没有显著重排和随机排列的构型。施加电场后(图4f;图S25,支持信息),系统在40 ps后显示出清晰的取向极化响应。到70-80 ps时,边缘区域的碳层平行于电场排列(红色虚线突出显示)。这种时空演化与电场的分布正相关。关键结构参数的统计分析(图4g)证实了构型转变是由电场驱动的。与对照组相比,施加电场的系统表现出更低的碳-碳配位数,120°键角比例减少(图4h),六元环数量减少(图4i)。这些结构变化共同指向电场诱导的碳网络重建机制,其中外部场通过sp²杂化碳层中的极化扭矩驱动平面扭曲和边缘重组,最终形成具有更高缺陷浓度的无定形碳结构。

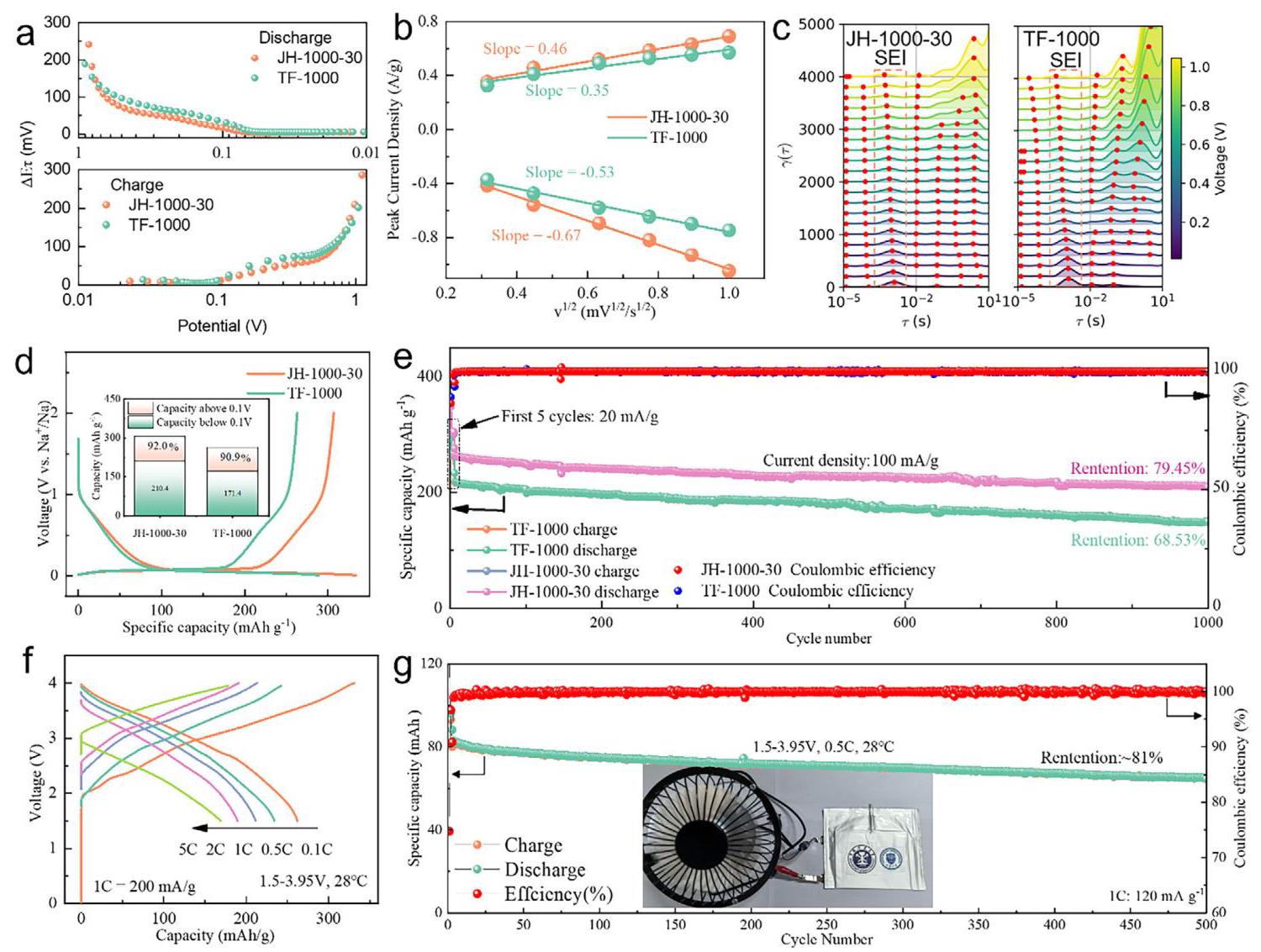

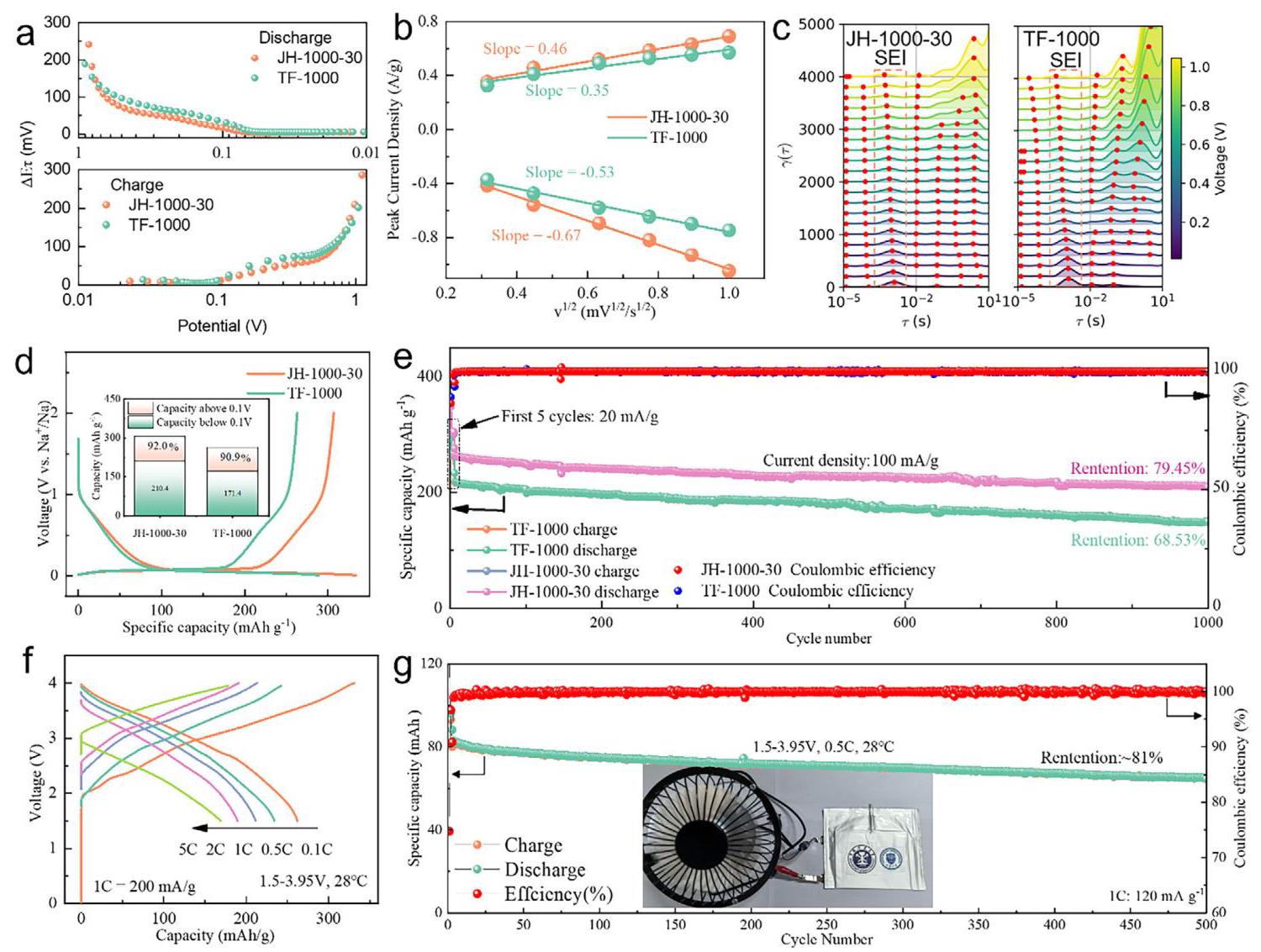

图5:钠离子扩散动力学和电化学性能

图5. 钠离子扩散动力学和电化学性能:a) 钠化过程(上图)和脱钠过程(下图)中的极化电压(ΔE)与电位的关系,源自GITT测量;b) 使用峰值电流与扫描速率之间的关系确定b值;c) TB-1000和JH-1000-30的DRT分析;d) TB-1000和JH-1000-30在20 mA g⁻¹电流密度下的首周充放电曲线;e) TF-1000和JH-1000-30的循环性能;f) 软包电池在0.1C、0.5C、1C、2C和5C下的充放电曲线;g) JH-1000-30@NiFeMn333在0.5C电流速率下的循环性能。

分析结果:使用恒电流间歇滴定技术(GITT)分析电化学性能,揭示了不同的钠离子传输特性。基于GITT分析(图5a),JH-1000-30表现出优异的倍率性能,其极化电压始终低于TF-1000。这种增强的动力学性能可归因于JH-1000-30碳层的较大层间距,以及其丰富的微孔结构,促进了更快的离子传输速率。基于峰值电流与扫描速率对数的分析,JH-1000-30在氧化/还原过程中的b值分别为0.46和-0.67,显著高于TF-1000的相应值(0.35/-0.53)。这种差异表明焦耳热处理使JH-1000-30的电化学活性表面积增加了约31%。进一步的对数坐标分析(图S29c,d,支持信息)显示,JH-1000-30的阳极(0.38)和阴极(0.29)b值分别高于TF-1000(0.30/0.24),而b值低于0.5表明钠存储行为主要受固态扩散过程控制。

图5d说明了TF-1000和JH-1000-30样品在钠离子电池中的典型充放电曲线。在整个电压范围内,JH-1000-30样品表现出更高的比容量。图5d的插图比较了焦耳加热和管式炉样品分别在0.1V以上和以下电压的容量贡献。焦耳加热样品的库仑效率为92.0%,在低电压范围(<0.1V)的容量贡献显著更大,为210.4 mAh g⁻¹。相比之下,管式炉样品的库仑效率为90.9%,在相同低电压范围内的容量贡献较低,为171.4 mAh g⁻¹。这表明焦耳加热样品在低电压下表现出优异的钠离子存储容量,这是由于丰富的微孔结构,促进了离子传输和存储。此外,JH-1000-30表现出比TF-1000更好的倍率性能(图S31,支持信息)。在2000 mA g⁻¹高倍率放电后,当电流密度返回到20 mA g⁻¹时,焦耳加热样品的容量可以恢复到其初始水平,显示出优异的结构稳定性。图5e展示了两种样品的长期循环稳定性;在100 mA g⁻¹电流密度下经过1000次循环后,JH-1000-30的容量保持率为79.45%,而TF-1000仅保持68.53%。