Joule-Heating-Synthesized Iodine-Nitrogen Metal-Free Nanofiber for H2O2 Electroproduction via a Coordination Microenvironment Regulation Strategy

焦耳加热合成碘-氮无金属纳米纤维通过配位微环境调控策略用于H2O2电合成

第一作者: Yao Hu, Haihui Lan, Qinyuan Hu

通讯作者: Tianyi Han (清华大学), Dongjian Shi (江南大学), Mingliang Du (江南大学)

DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c02227

PDF原文

Nano Letters, 2025年

论文亮点

- 开发了一种结合配位微环境调控策略和快速焦耳加热的创新方法,实现了碘和氮的精确掺杂

- 制备的I-N4催化剂在酸性条件下表现出优异的H2O2电合成性能,选择性高达90-96%,产率达到1265 mg L-1 h-1

研究背景

- 过氧化氢(H2O2)全球需求持续增长,2024年市场规模达32.5亿美元,预计2029年将增长至40.4亿美元

- 传统生产方法面临高成本和潜在健康危害等挑战,电化学合成成为一种有前景的绿色替代方案

- 开发高效电催化剂促进2电子氧还原反应(2e- ORR)并抑制4电子途径是关键挑战

研究方法

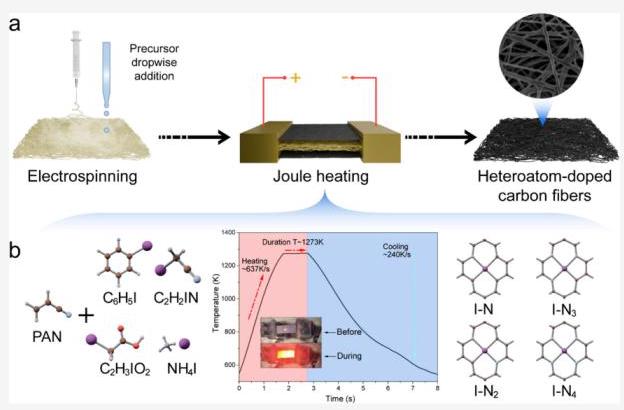

本研究采用配位微环境调控(CMR)策略结合静电纺丝和焦耳加热技术制备碘-氮共掺杂无金属碳催化剂(IN@MFCs):

- 通过静电纺丝制备预氧化纳米纤维

- 将碘化合物乙醇溶液添加到纳米纤维中并真空干燥

- 将样品夹在碳纸之间进行焦耳加热处理

- 焦耳加热过程:温度以~637 K s-1速率升高,保持1秒,然后以~240 K s-1速率冷却,整个过程仅需8秒

- 通过选择不同碘源(碘化铵、碘乙腈、碘乙酸和碘苯)调控I-N4、I-N3、I-N2和I-N配位结构

- 使用旋转环盘电极(RRDE)在0.1 M高氯酸中评估2e- ORR性能

- 采用operando拉曼光谱监测反应过程中间体的动态演化

- 进行密度泛函理论(DFT)计算阐明反应机理

主要结论

- I-N4催化剂表现出最优异的催化性能,在-0.4 V vs RHE电位下实现1265 mg L-1 h-1的H2O2产率和90-96%的选择性

- 焦耳加热法相比传统管式炉方法,合成时间减少4个数量级,质量损失降低三分之一,碘掺杂比例提高38.9倍

- operando拉曼光谱证实了反应过程中*OOH中间体的形成,DFT计算揭示了I-N4结构具有最低的反应能垒

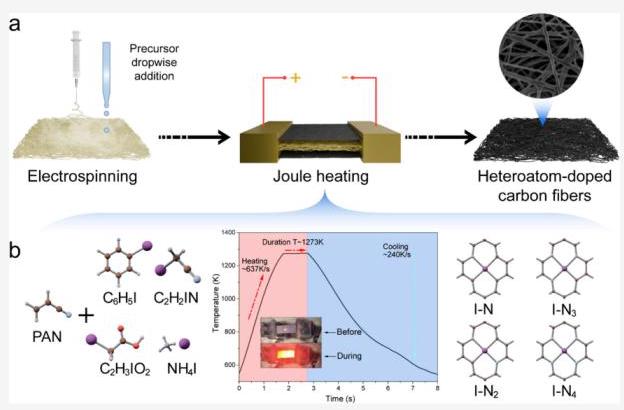

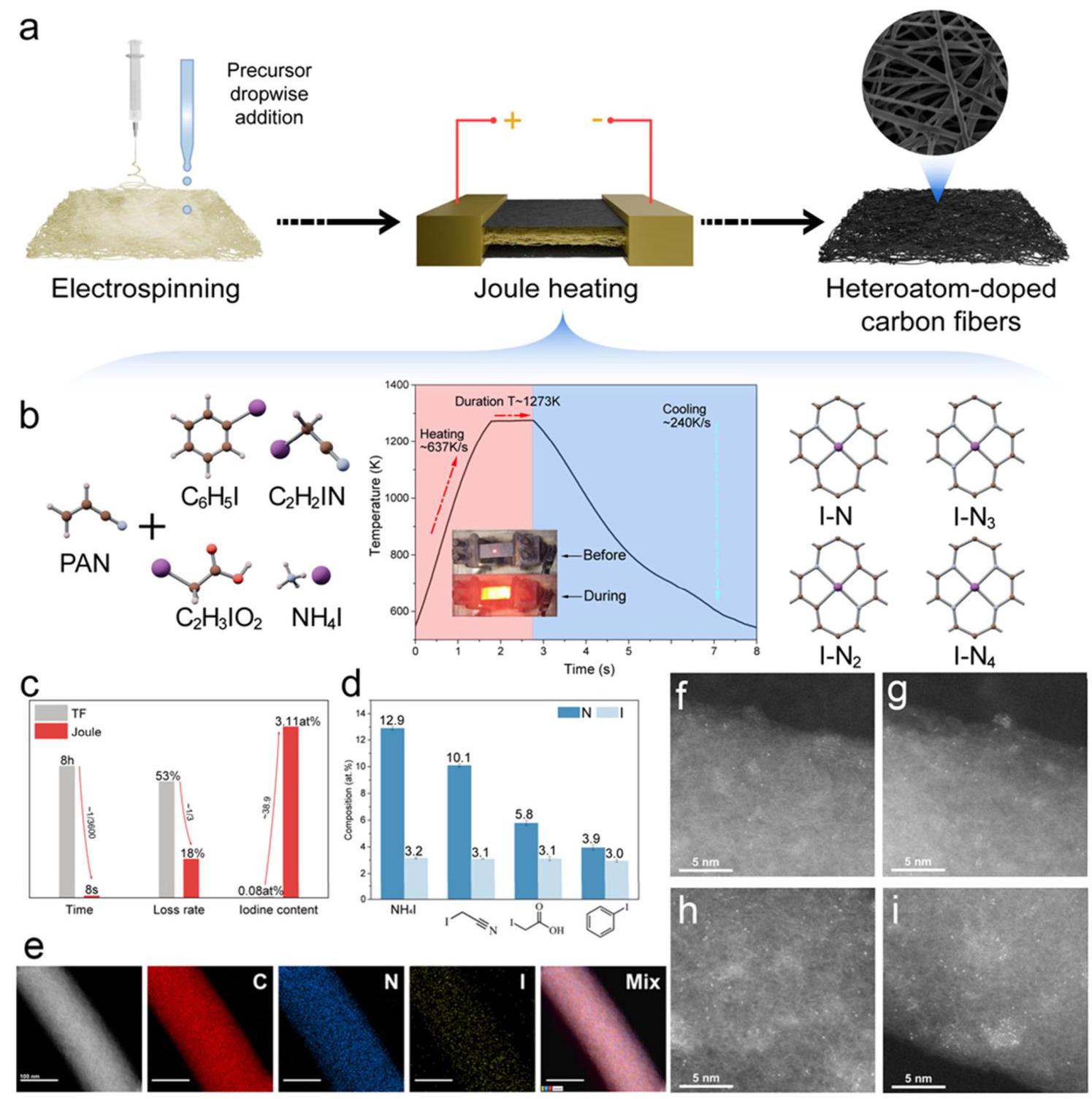

CMR策略与合成过程

图1展示了配位微环境调控(CMR)策略的示意图。(a)静电纺丝结合焦耳加热工艺流程图;(b)不同碘化物经焦耳加热后形成不同结构;(c)焦耳加热与管式炉加热方法在时间、质量损失率和碘掺杂含量方面的比较;(d)使用等摩尔量不同碘化物的焦耳加热合成中氮碘比;(e)I-N4的STEM元素映射图像;(f-i)不同样品的HAADF-STEM图像。

分析结果:焦耳加热方法显著优于传统管式炉方法,能够在极短时间内实现高效的异质原子掺杂,同时减少材料损失。通过选择不同碘源,可以精确调控碘-氮配位环境,形成不同的活性位点结构。

结构表征分析

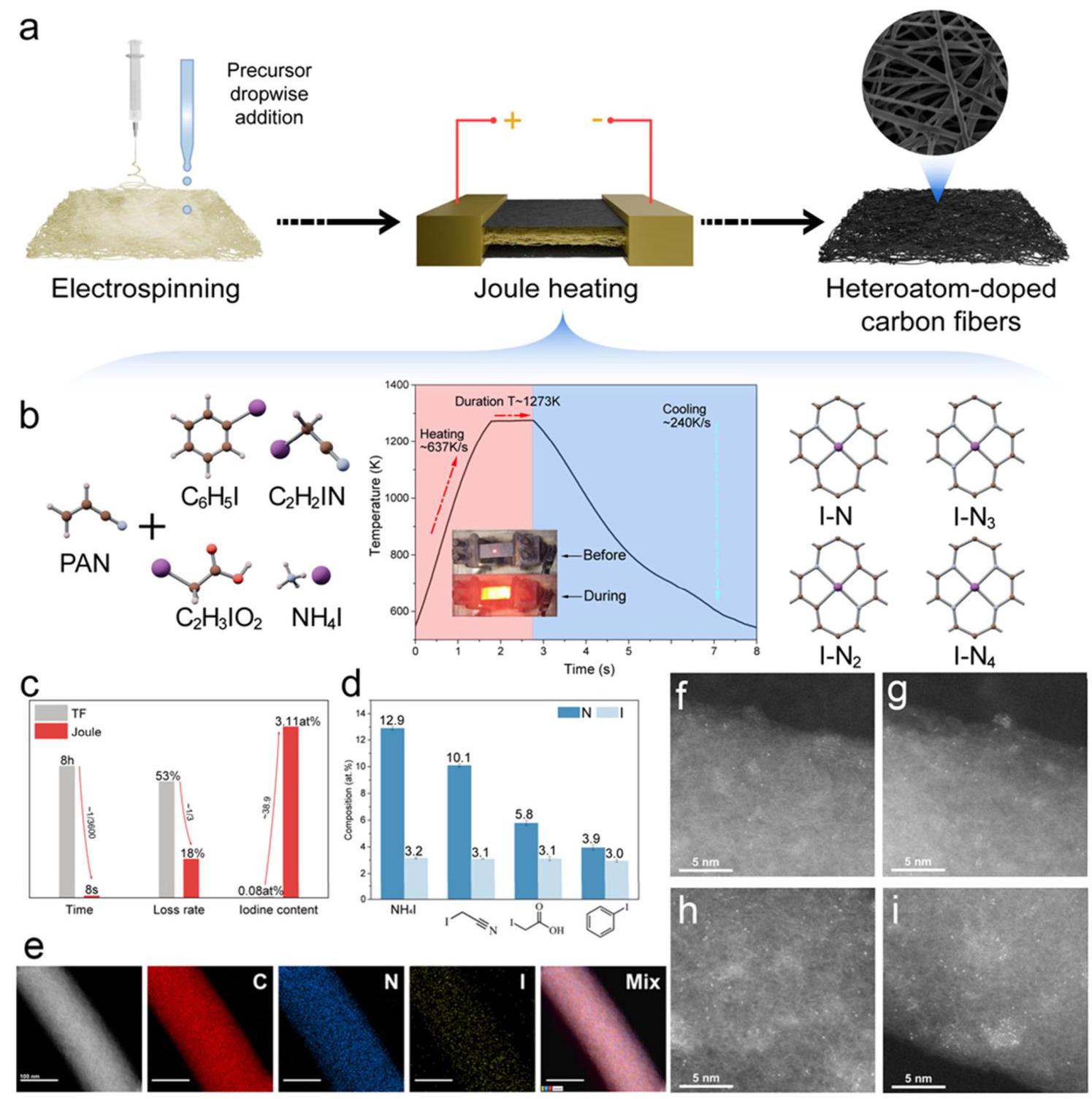

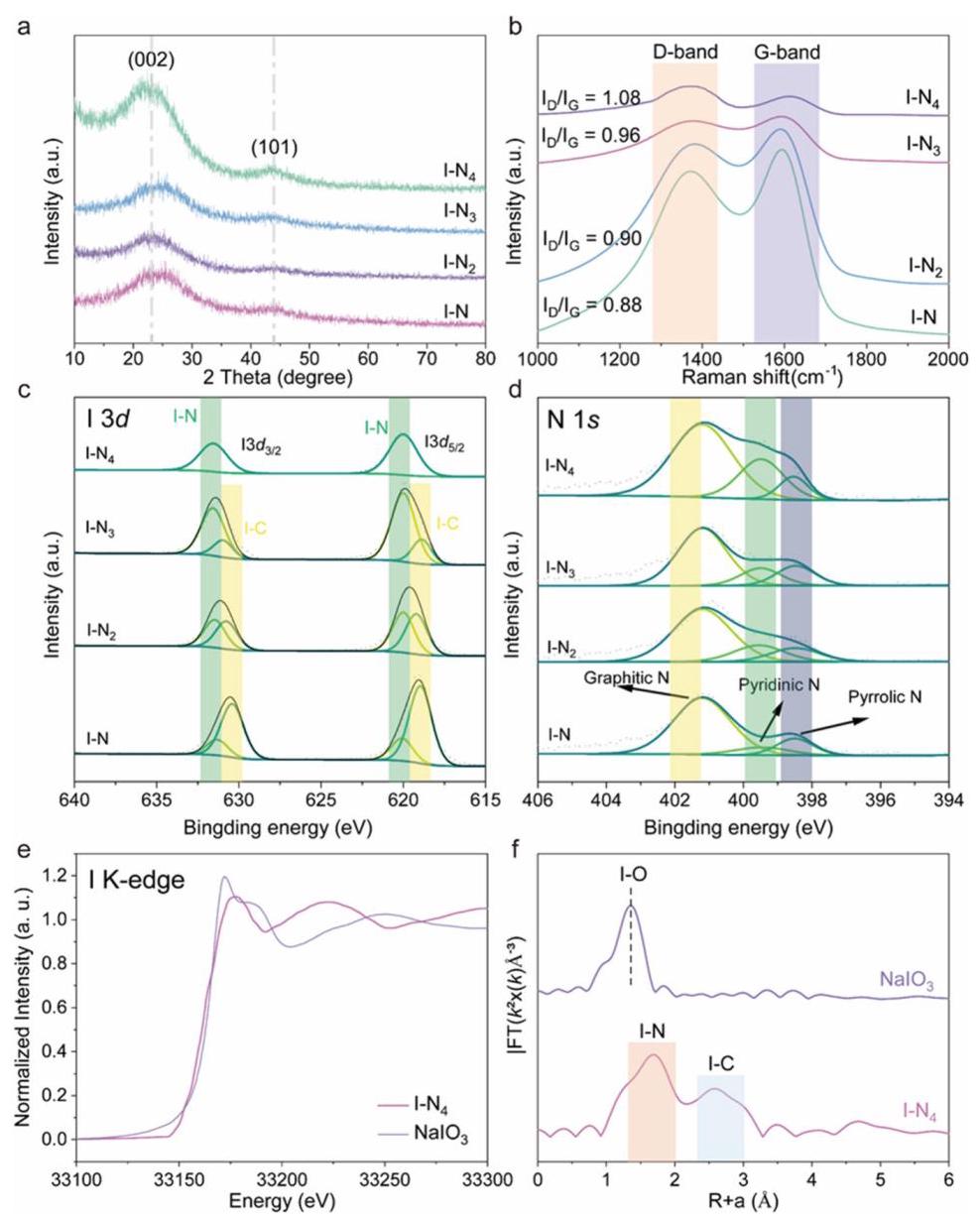

图2展示了I-N4、I-N3、I-N2和I-N的结构表征结果。(a)XRD图谱;(b)拉曼光谱;(c)XPS全谱;(d)I 3d高分辨率谱;(e)N 1s高分辨率谱;(f)I K-edge XANES谱。

分析结果:拉曼光谱显示I-N4具有最高的ID/IG比值(1.08),表明其缺陷浓度最高,这主要归因于高氮掺杂水平。XPS分析表明,随着氮掺杂量减少,碘的键合倾向逐渐从优先与氮键合转变为与碳键合。XANES和EXAFS分析证实了I-N4样品中碘与氮的4配位结构。

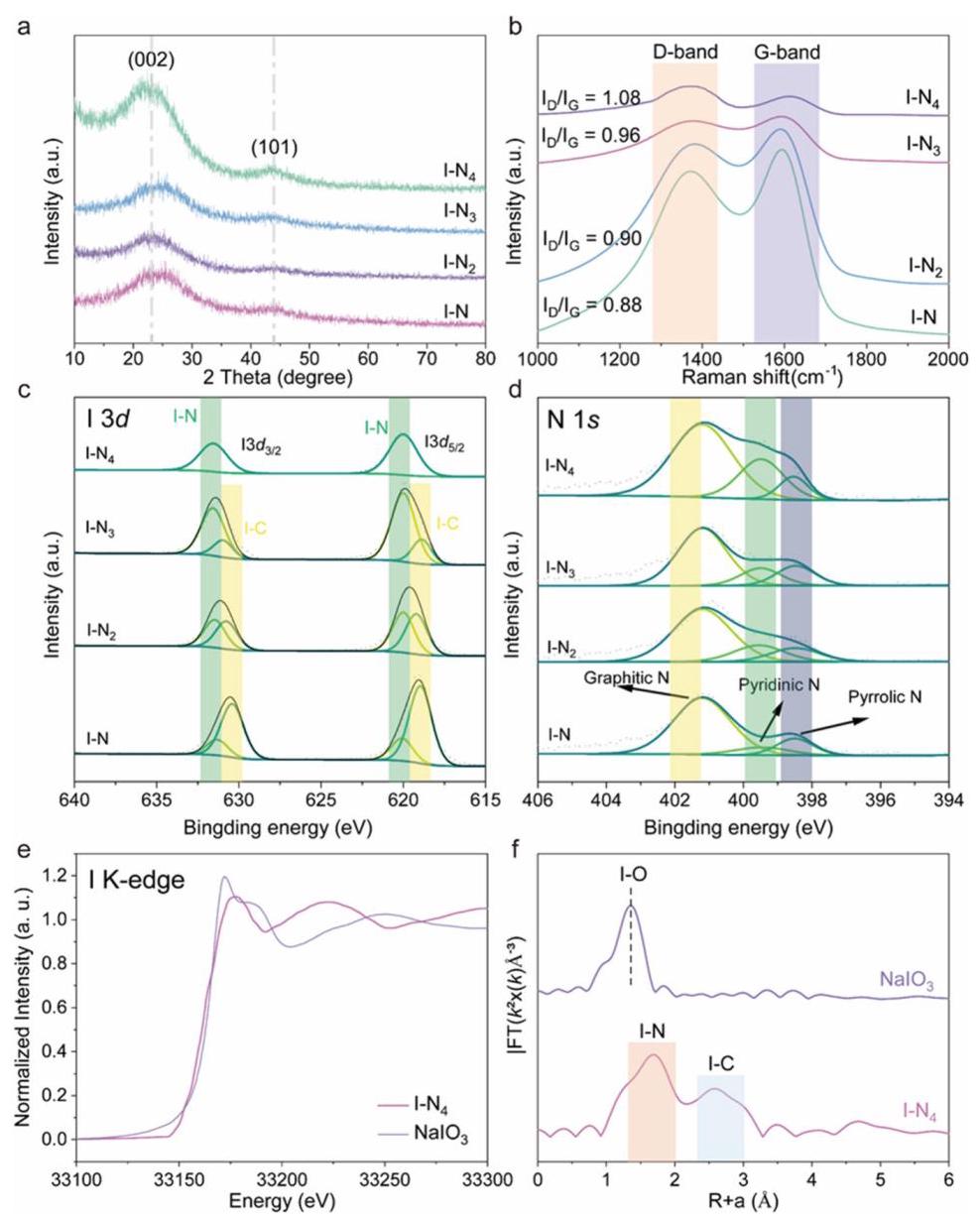

电催化性能评估

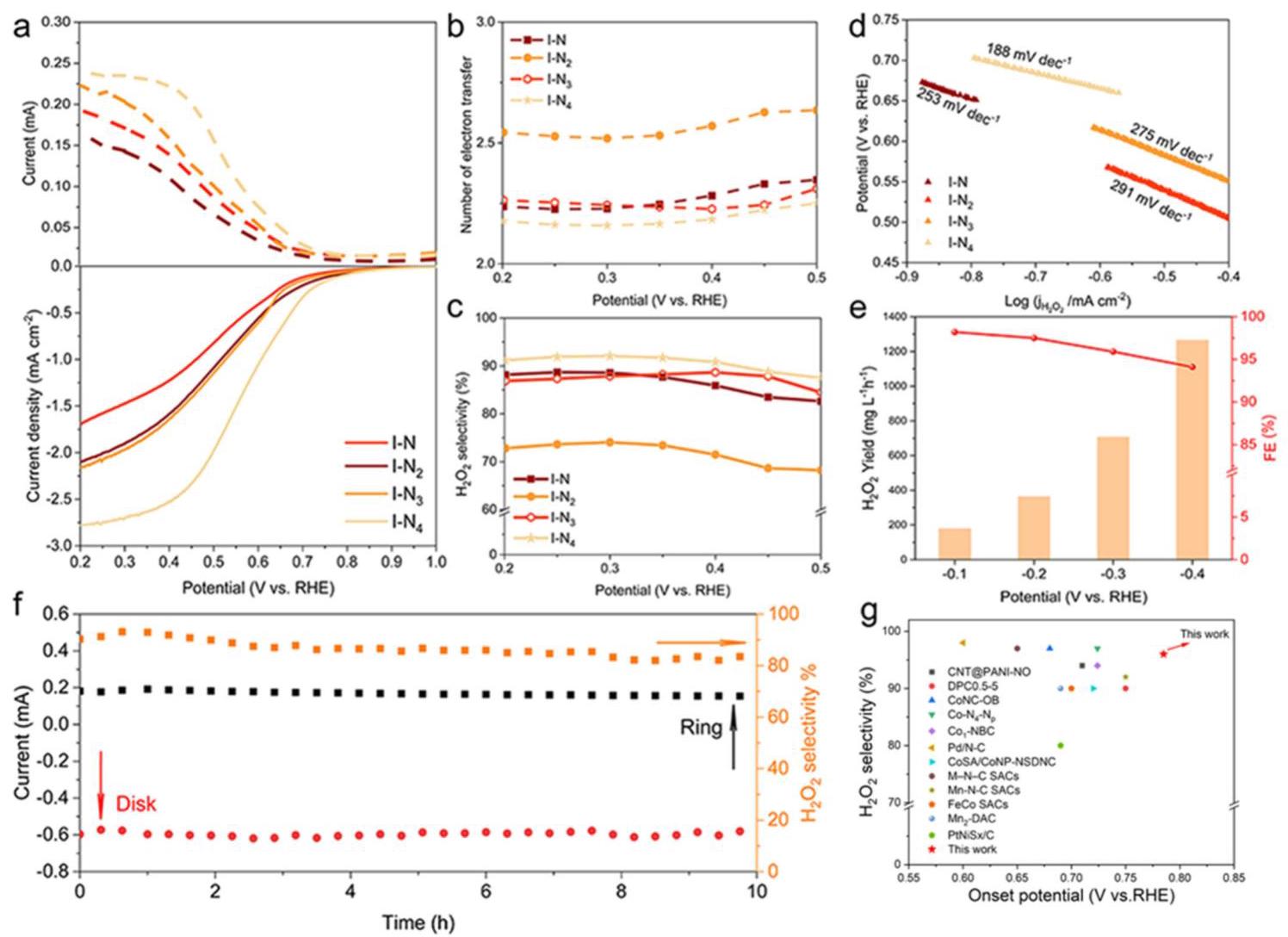

图3展示了在氧气饱和的0.1M HClO4中使用RRDE评估的ORR性能。(a)所有样品在1600 rpm转速下的LSV曲线;(b)不同催化剂的电子转移数;(c)H2O2的摩尔选择性;(d)H2O2电流密度的Tafel图;(e)I-N4在不同电位下的H2O2产率和相应法拉第效率;(f)I-N4的稳定性评估;(g)与最先进催化剂的选择性和起始电位对比。

分析结果:I-N4表现出最优异的催化性能,起始电位仅为0.785 V vs RHE,在0.6-0.2 V电位窗口内保持90-96%的选择性,电子转移数接近2。Tafel斜率分析表明I-N4具有最佳反应动力学(188 mV dec-1)。稳定性测试显示I-N4在连续10小时电解测试中保持稳定的盘环电流和约90%的H2O2选择性。

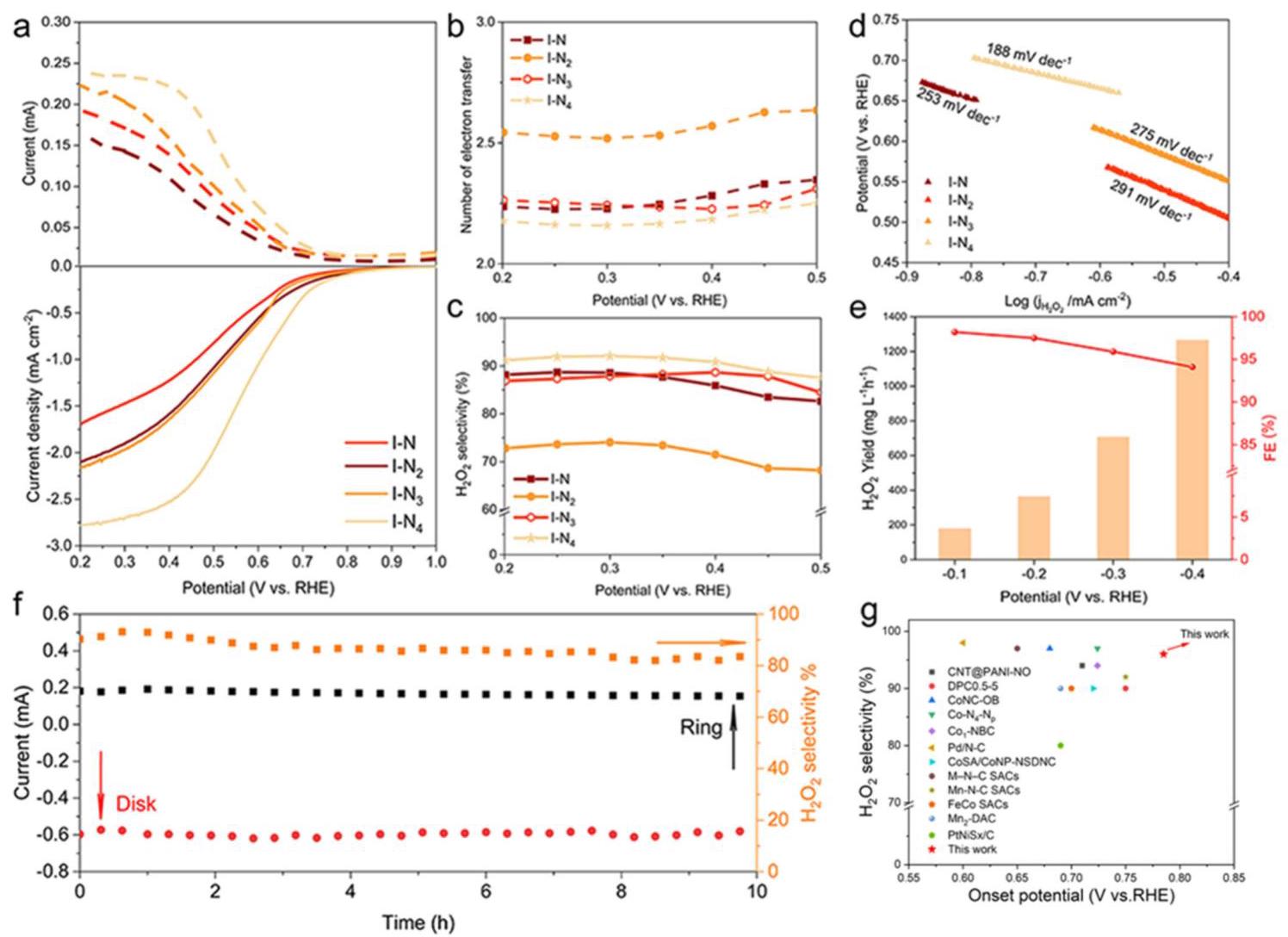

Operando拉曼光谱分析

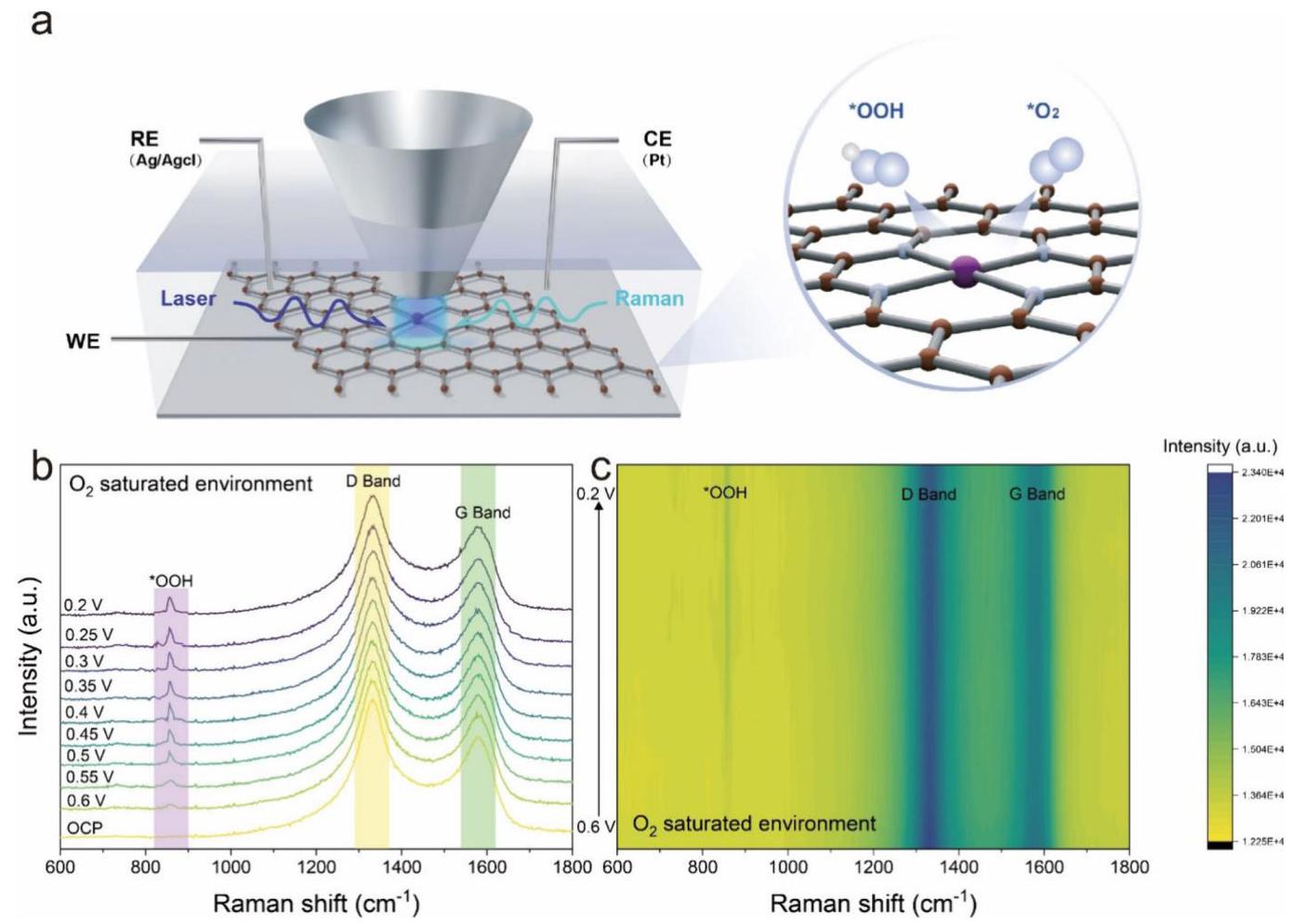

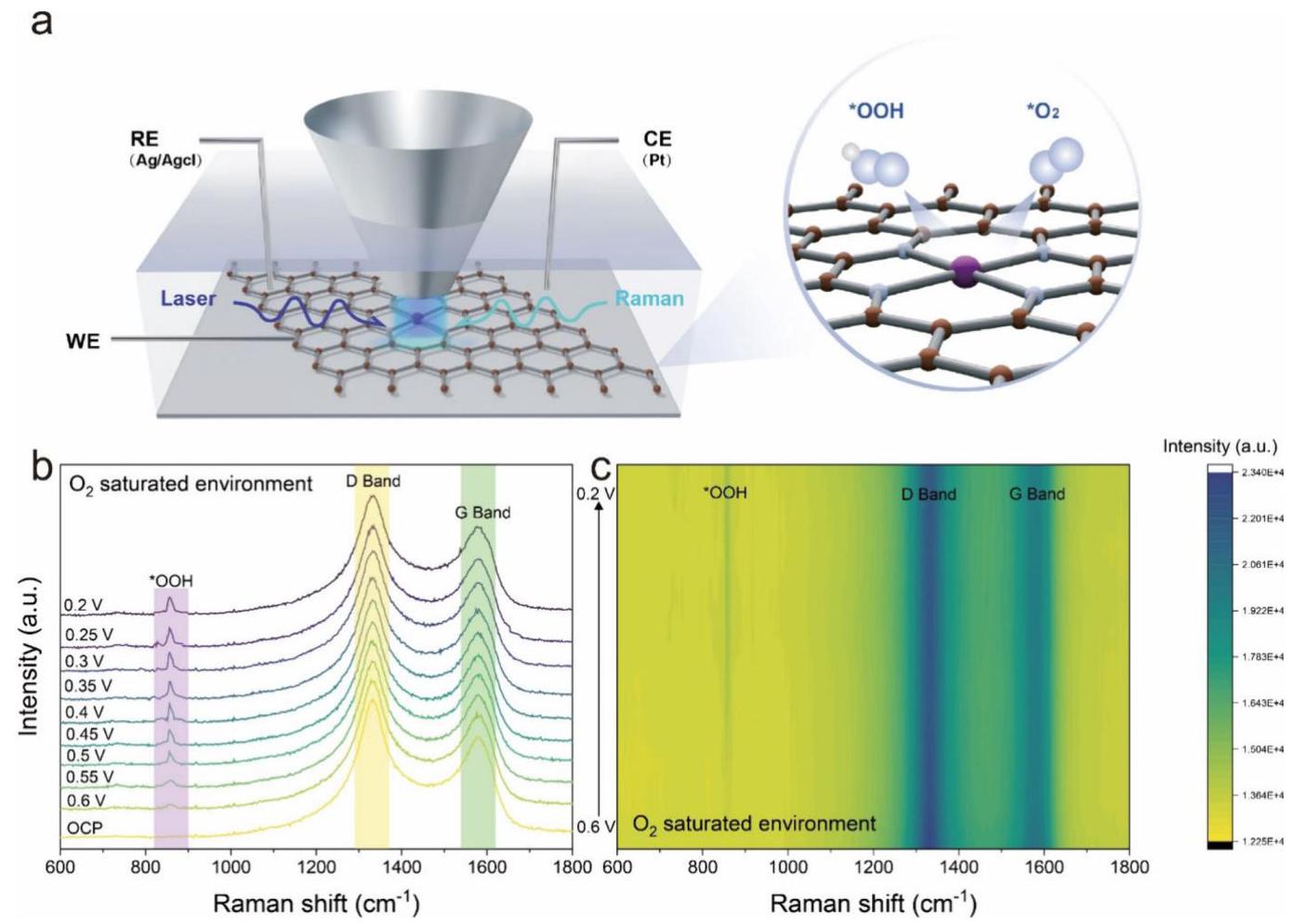

图4展示了基于I-N4在氧气饱和环境中不同电位下的原位拉曼光谱。(a)Operando拉曼分析示意图;(b)氧气饱和环境中不同电位下的原位拉曼光谱;(c)I-N4上的原位拉曼光谱等高线图。

分析结果:Operando拉曼光谱在855 cm-1处检测到一个峰,归属于*OOH中间体的O-O伸缩振动。该峰在开路电位下不存在,但随着电位从0.6 V降低到0.35 V vs RHE而增加并稳定,表明I-N4促进了氧吸附和*OOH形成。D和G带在所有电位下保持稳定,证实了碳框架在反应过程中的结构完整性。

DFT计算与机理研究

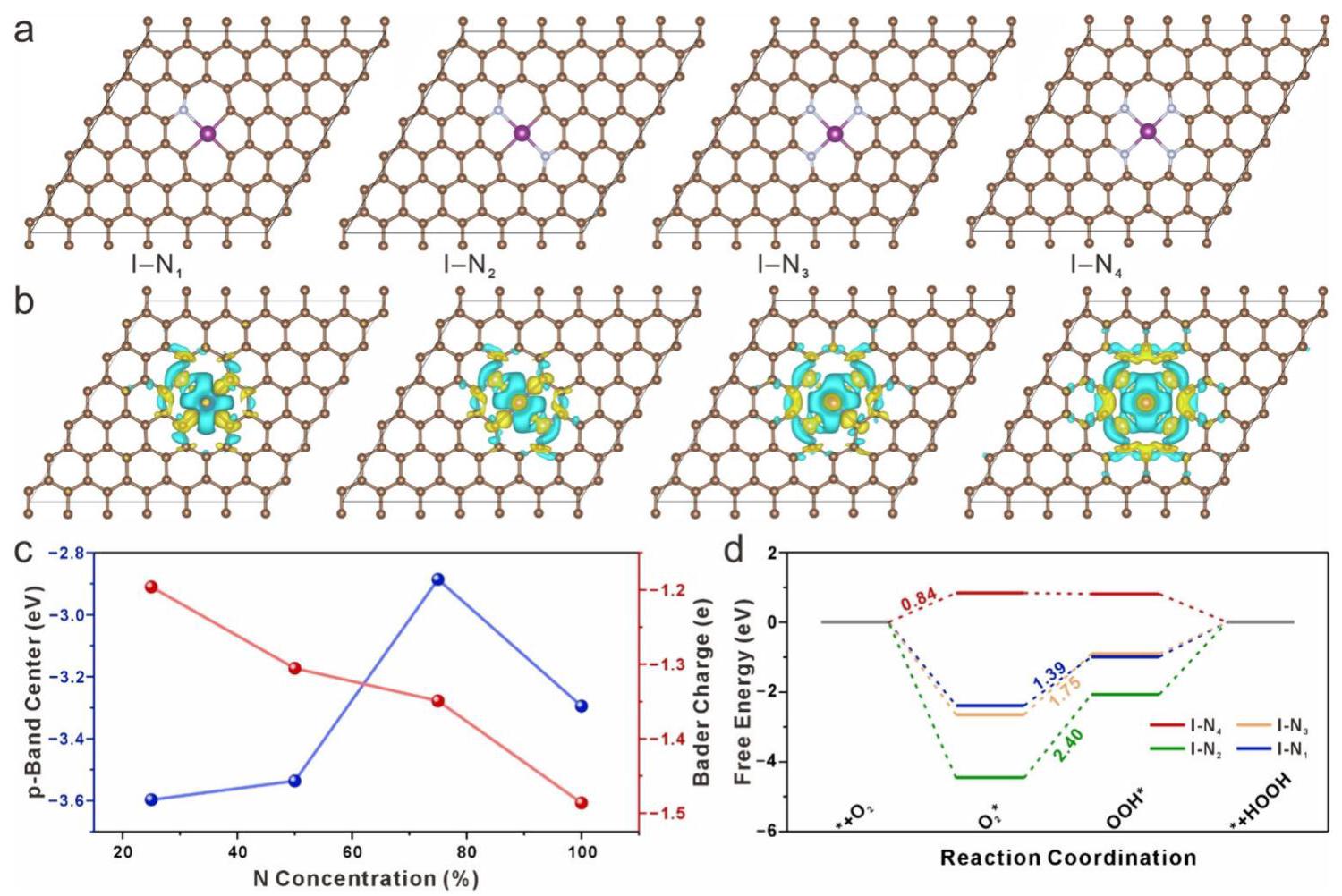

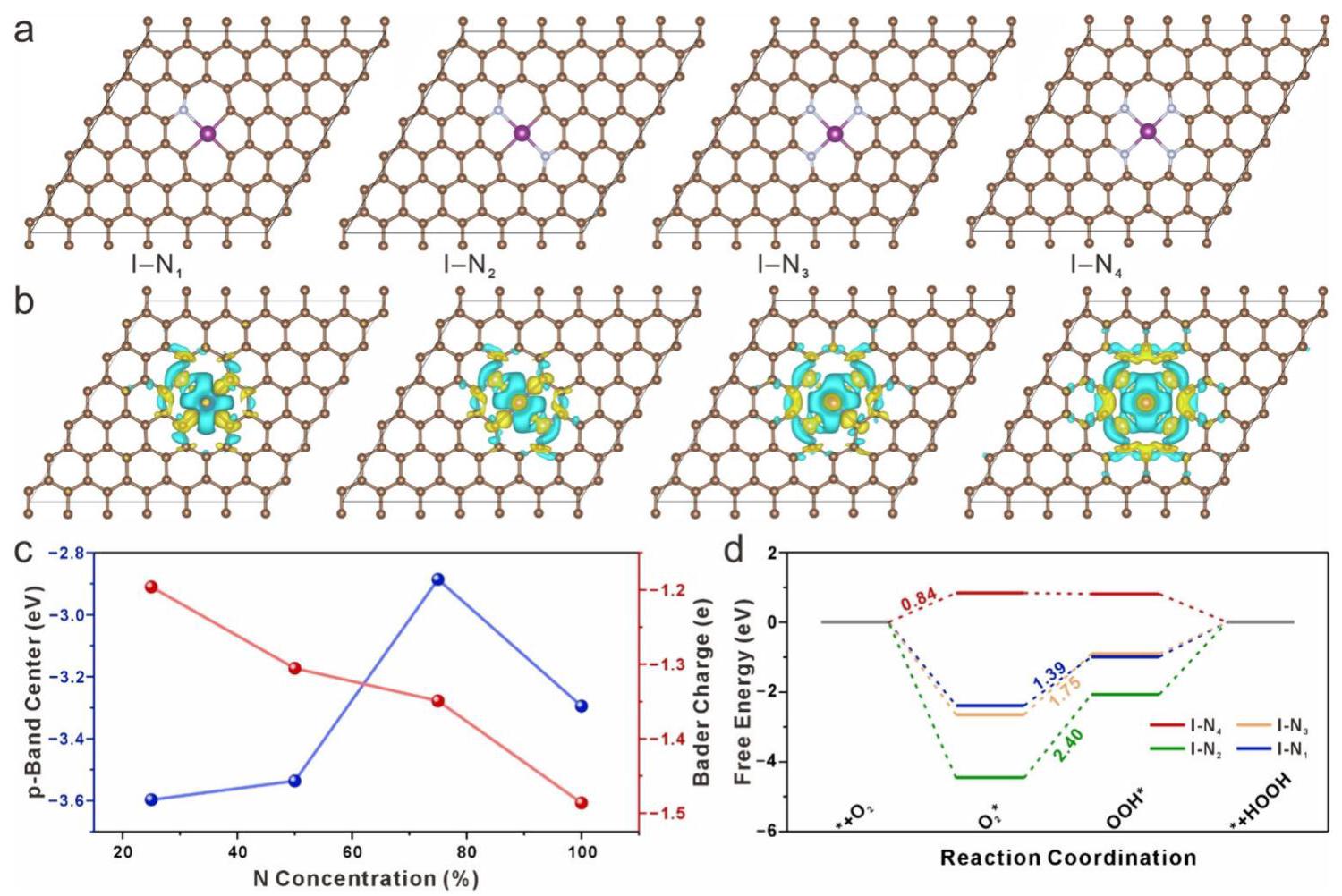

图5展示了IN@MFC的结构、电子和催化性能。(a)不同氮浓度的IN@MFC的顶视图结构;(b)相应的电荷密度差图,等值面值为0.003 au;(c)不同氮浓度下IN@MFC中碘原子的投影p带中心和Bader电荷分析;(d)在应用电位U=0.7 V时IN@MFC关键中间体的自由能分布。

分析结果:DFT计算表明,调节纳米纤维中的氮含量可以有效调制碘催化中心周围的局部配位环境。I-N4配置显示出最高的对称性和4重配位模式。随着氮含量增加,碘p带中心上移,表明碘原子键合减弱。自由能计算显示I-N4配置具有最低的反应能垒,这与其优化的对称性和与纳米纤维结构的有效共轭有关。计算预测的催化活性顺序(I-N4 > I-N > I-N3 > I-N2)与实验结果完全一致。