学术研究报告

Flash Joule heating-enhanced in-situ synthesis of 3D graphene/ high-entropy alloy composites for efficient electromagnetic wave absorption

闪焦耳加热增强的3D石墨烯/高熵合金复合材料的原位合成及其高效电磁波吸收

论文亮点

- 采用创新的激光诱导合成与闪焦耳加热(FJH)技术相结合的方法,成功实现了3D石墨烯/高熵合金复合材料的原位合成。

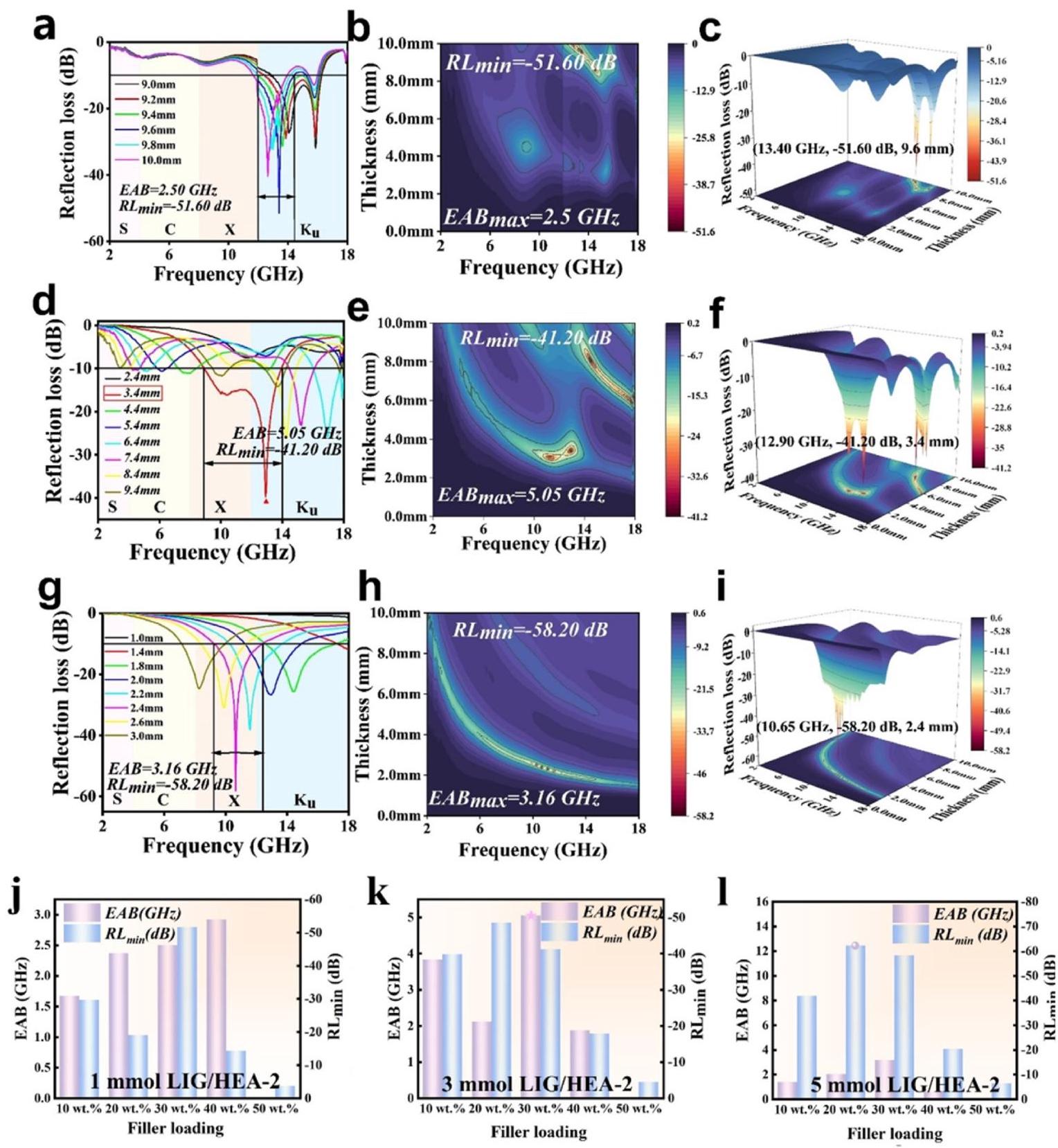

- 复合材料在2-18 GHz频率范围内表现出卓越的电磁波吸收性能,最小反射损失达到-62.23 dB,有效吸收带宽达到5.05 GHz。

研究背景

- 随着现代通信、雷达和电子技术的快速发展,电磁波在带来便利的同时也造成了电磁干扰、健康风险和设备性能下降等问题。

- 传统电磁波吸收材料如铁氧体、碳材料和导电聚合物存在密度高、吸收带宽窄或单一吸收机制等局限性,难以同时满足高性能、轻量化和宽频带的要求。

- 高熵合金(HEAs)因其独特的多组分协同效应和电子结构在电磁波吸收领域展现出巨大潜力,但其制备困难、性能优化不足和高密度等问题限制了实际应用。

研究方法

1. 化学试剂

使用N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、聚酰亚胺溶液(PI)以及铁、钴、镍、铜、锰的氯化物作为原料,所有化学试剂未经进一步处理。

2. 前驱体PI薄膜的合成

通过经典两步法合成含金属盐的PI薄膜:将五种金属盐溶解在DMAc中,与聚酰胺酸溶液按体积比1:2.5混合,搅拌1小时形成均匀的金属-聚酰亚胺复合溶液,旋涂到玻璃板上,经过逐步加热(60°C至180°C)干燥形成PI薄膜。

3. LIG/HEA复合材料的制备

使用CO₂激光标记系统(波长10.6μm,功率5.8W,扫描速率90mm/s)处理PI薄膜,进行两次激光诱导:第一次形成3D多孔LIG结构和金属氧化物(LIG/MO),第二次通过碳热还原形成HEA纳米颗粒(LIG/HEA-1)。随后进行闪焦耳加热(FJH)处理(2500±80°C,1秒),得到晶粒更细的LIG/HEA-2。

4. 表征方法

采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、振动样品磁强计(VSM)、拉曼光谱、X射线光电子能谱(XPS)、电导率测试、BET比表面积分析和矢量网络分析仪等多种技术对复合材料进行全面的表征。

主要结论

- 通过激光诱导和FJH技术成功合成了3D石墨烯/高熵合金复合材料,FJH处理显著细化了合金晶粒尺寸,提高了材料的磁性和介电性能。

- 复合材料在石蜡中20 wt%填充比下实现了-62.23 dB的最小反射损失,在30 wt%填充比下实现了5.05 GHz的有效吸收带宽,表现出卓越的电磁波吸收性能。

- 该材料在电磁兼容、隐身技术和通信系统等领域具有广阔的应用前景,为开发高性能电磁波吸收材料提供了新思路。

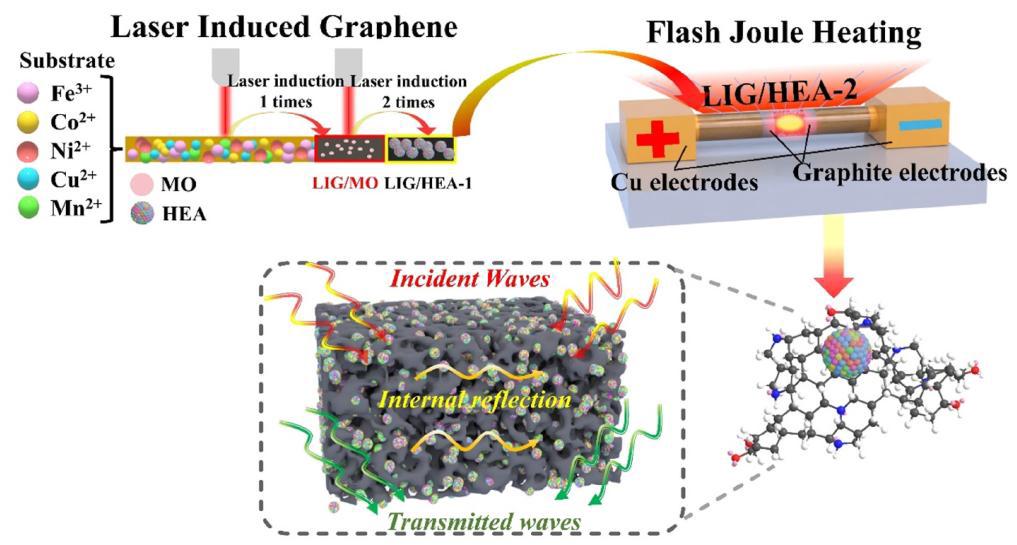

Fig. 1: 合成过程示意图

分析结果:该图展示了通过激光诱导合成和闪焦耳加热制备LIG/HEA-2复合材料的全过程。首先通过激光处理含金属盐的PI薄膜形成3D多孔石墨烯结构,并原位生成金属氧化物,随后通过第二次激光诱导和FJH处理得到高熵合金纳米颗粒。整个过程实现了石墨烯基质与HEA纳米颗粒的紧密接触,优化了复合材料的结构和性能。

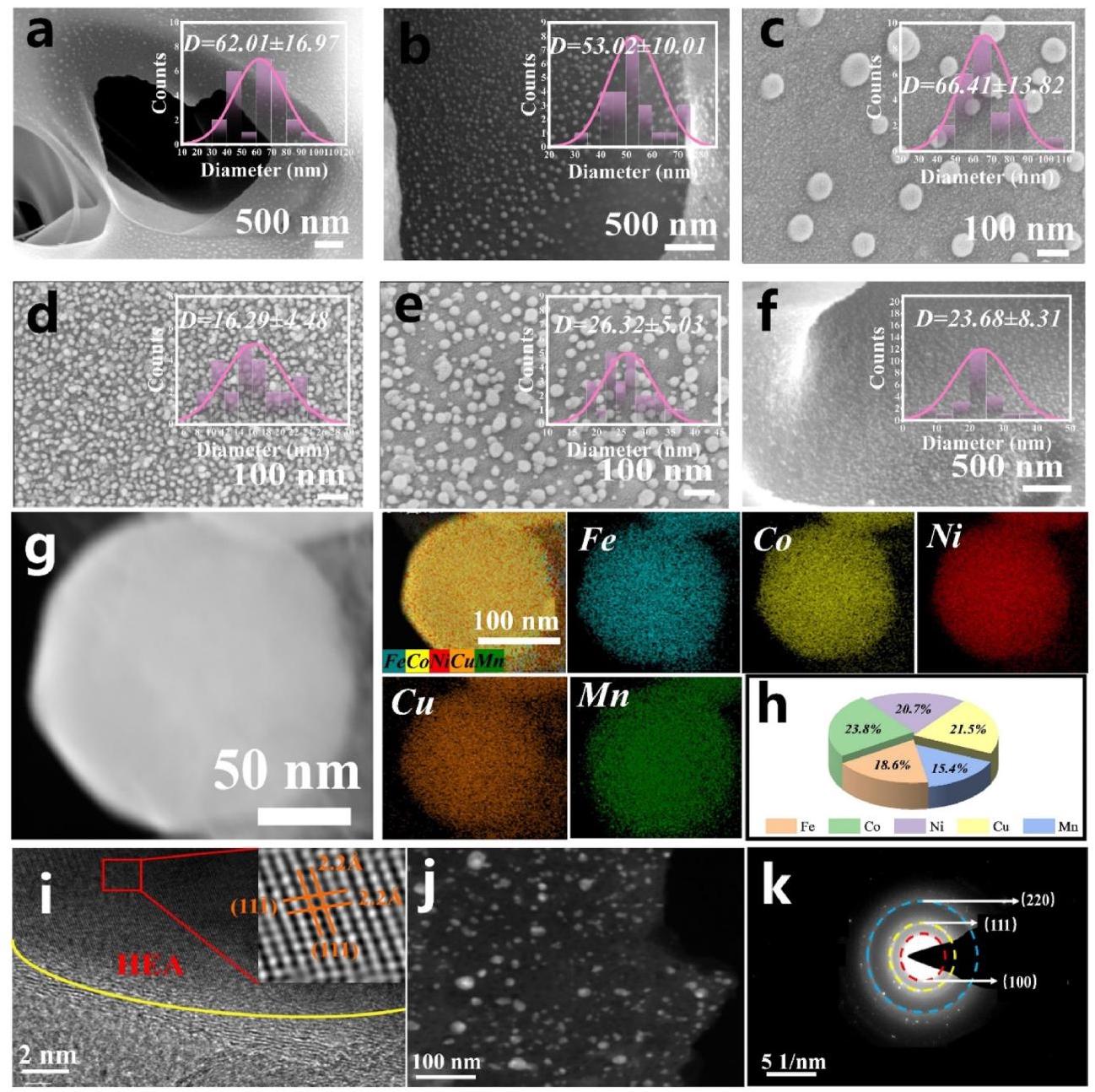

Fig. 2: 形态和结构表征

分析结果:SEM图像显示球形高熵合金纳米颗粒附着在3D多孔石墨烯表面。FJH处理后,颗粒尺寸从约60nm显著减小到约20nm,且分布更加均匀。EDS分析表明Fe、Co、Ni、Cu、Mn元素在HEA纳米颗粒中均匀分布。HR-TEM图像显示晶格条纹间距为0.22nm,对应于面心立方(FCC)结构的(111)晶面,SAED图谱进一步证实了复合材料的多晶结构。

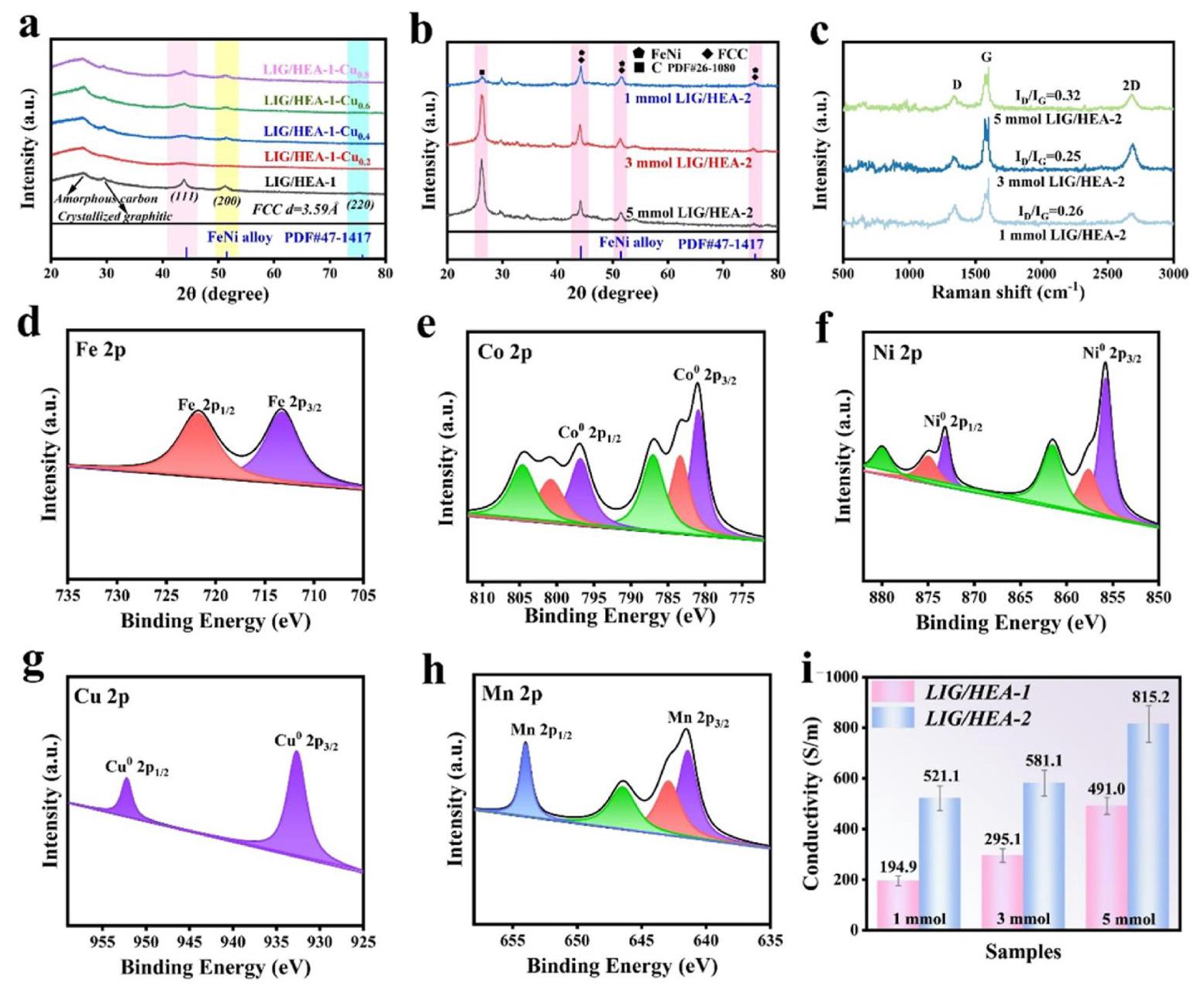

Fig. 3: 复合材料表征

分析结果:XRD图像显示FCC相结构,主导晶面为(111)、(200)和(220)。FJH处理后碳衍射峰变窄变高,表明FJH过程促进了无定形碳向更有序石墨结构的结晶。拉曼光谱显示D、G和2D特征峰,证实了石墨烯的存在。XPS分析揭示了金属元素的价态分布,电导率测试表明FJH处理后电导率显著提高,从194.9 S/m增加到815.2 S/m。

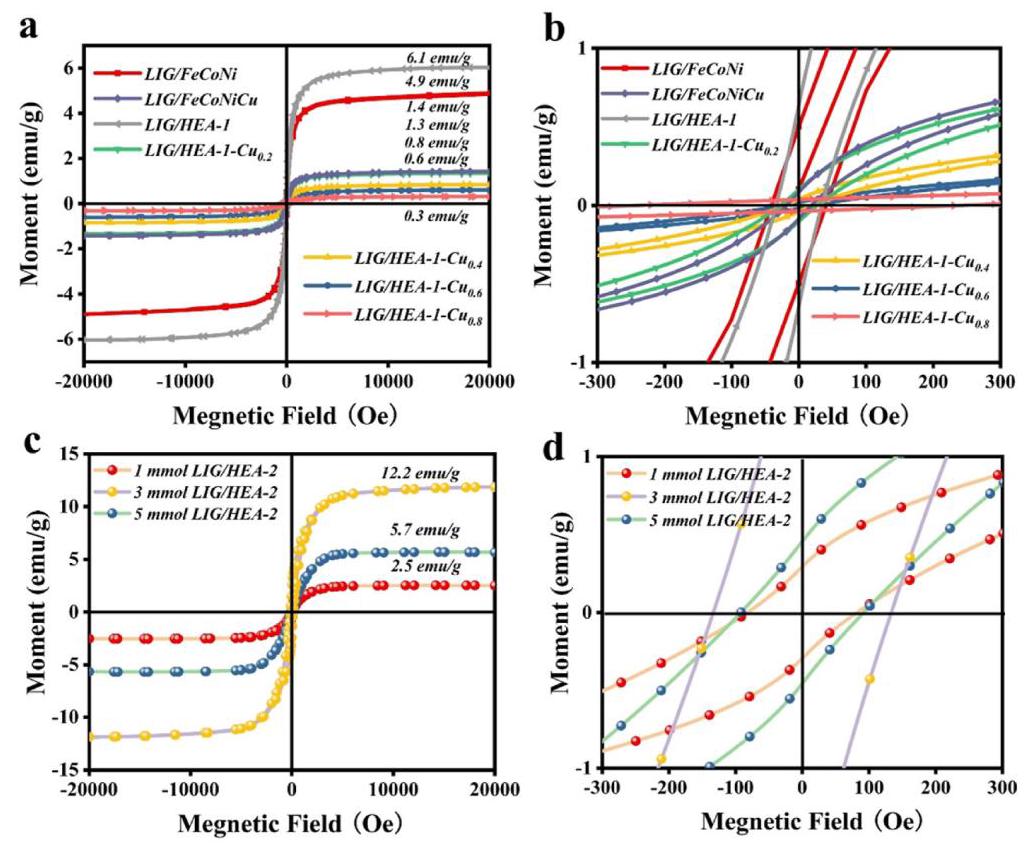

Fig. 4: 磁滞回线分析

分析结果:磁滞回线显示材料的软磁特性,FeCoNiCuMn HEA的饱和磁化强度(Ms)为6.1 emu/g,矫顽力(Hc)为34 Oe。Cu的添加稀释了磁性元素浓度,降低了Ms但显著降低了Hc。Mn的引入补偿了Cu的磁稀释效应,保持了高Ms同时降低了Hc。FJH处理后,Ms增加约一倍,这归因于晶粒细化优化了磁畴结构。

Fig. 5: 电磁波吸收性能

分析结果:复合材料在2-18 GHz频率范围内表现出优异的电磁波吸收性能。在3 mmol前驱体浓度和30 wt%填充比下,有效吸收带宽达到5.05 GHz(8.96-14.01 GHz),最小反射损失为-41.20 dB。在5 mmol浓度和20 wt%填充比下,最小反射损失达到-62.23 dB(11.6 GHz)。随着浓度增加,最小反射损失向低频区域移动,匹配厚度从9.6mm减少到2.4mm,增强了实际应用性。