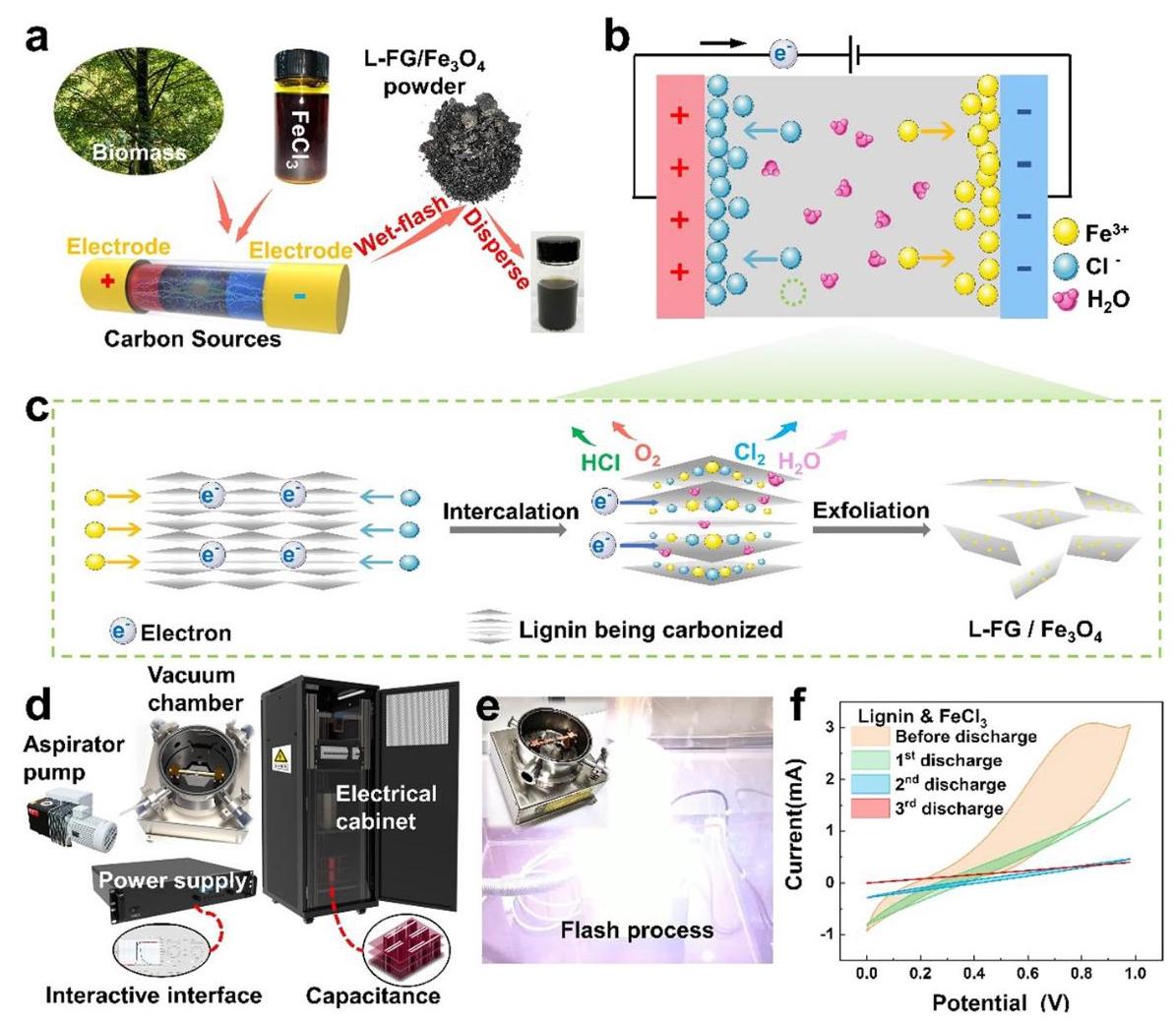

图1: 闪蒸焦耳加热过程与装置

分析结果:图1展示了闪蒸焦耳加热的过程和装置。通过将木质素与三氯化铁溶液混合,使绝缘的木质素变得导电,在电闪蒸焦耳加热下产生瞬时高温高压环境。在这个过程中,离子在混合物中定向移动形成导电通路,产生大量焦耳热,使木质素迅速转化为高质量石墨烯。电容随放电周期的变化表明,在前三次纯放电后,活化混合物的电容相继减小,表明在湿闪处理中存在典型的双电层电容行为和离子传输路径。

本研究采用自行开发的放电装置进行实验,主要包括高压电源、电气柜、真空室和真空泵:

分析结果:图1展示了闪蒸焦耳加热的过程和装置。通过将木质素与三氯化铁溶液混合,使绝缘的木质素变得导电,在电闪蒸焦耳加热下产生瞬时高温高压环境。在这个过程中,离子在混合物中定向移动形成导电通路,产生大量焦耳热,使木质素迅速转化为高质量石墨烯。电容随放电周期的变化表明,在前三次纯放电后,活化混合物的电容相继减小,表明在湿闪处理中存在典型的双电层电容行为和离子传输路径。

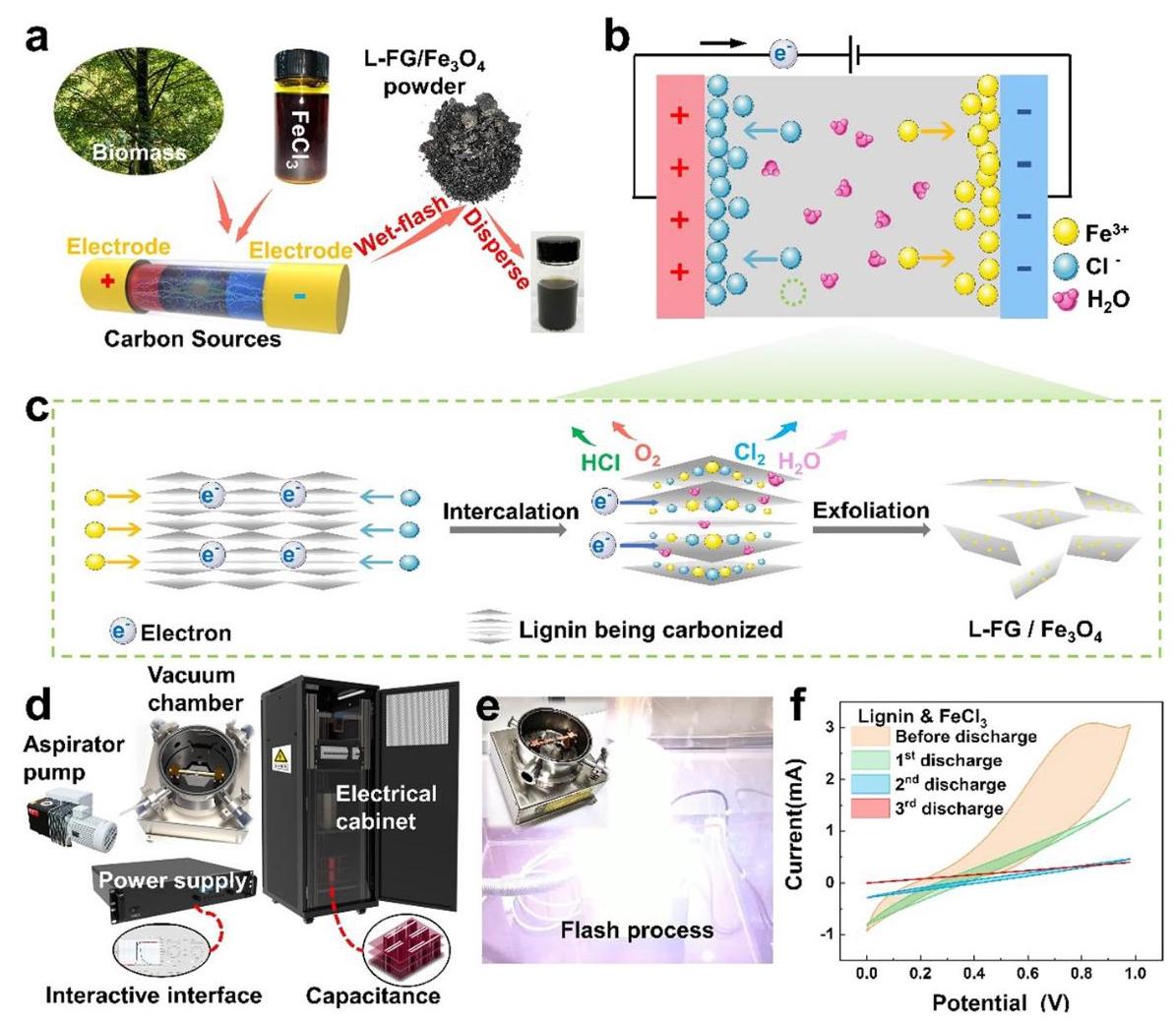

分析结果:图2的拉曼光谱分析表明,制备的L-FG在1336cm⁻¹处有D峰,1578cm⁻¹处有G峰,2680cm⁻¹处有2D峰。I_D/I_G比为0.56,I_2D/I_G比高达1.5,表明制备的石墨烯缺陷少、层数少,最少层对应单层石墨烯。在1650-1800cm⁻¹波段存在M带,表明L-FG中存在Bernal(AB型)堆叠;在1897cm⁻¹和2040cm⁻¹处的峰表明存在涡轮状堆叠。电压为160V时,I_D/I_G达到最小值,产品是一种缺陷最少的三维石墨烯。增加电容从36mF到72mF有效增加了石墨烯的剥离,缺陷减少。

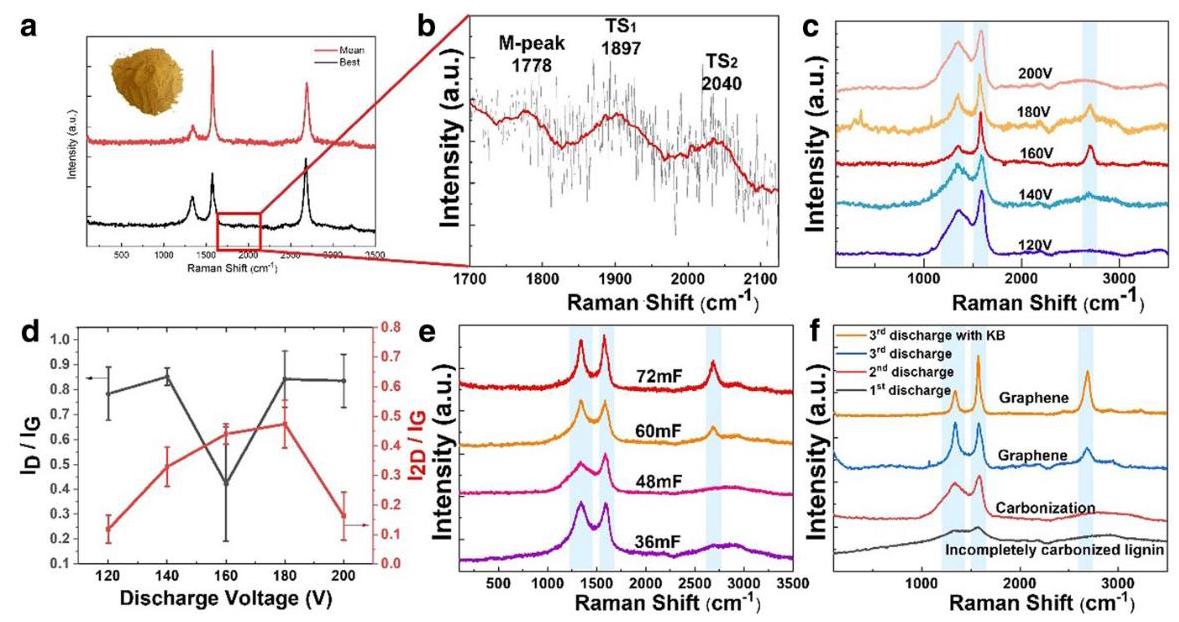

分析结果:图3的形貌和组成表征显示,石墨烯薄片具有明显的泡沫形态,这是由于铁催化木质素转化过程中,木质素部分分解和原料中水分蒸发形成多孔结构。HRTEM显示各层间距约为0.342nm,L-FG的碳原子层中存在AB型堆叠和涡轮(旋转位错)堆叠,与拉曼光谱结果一致。AFM显示L-FG厚度约为4.1nm,有密集的纳米颗粒负载在L-FG上。通过晶格间距测量和EDS分析,推测负载的纳米颗粒为Fe₃O₄晶体。

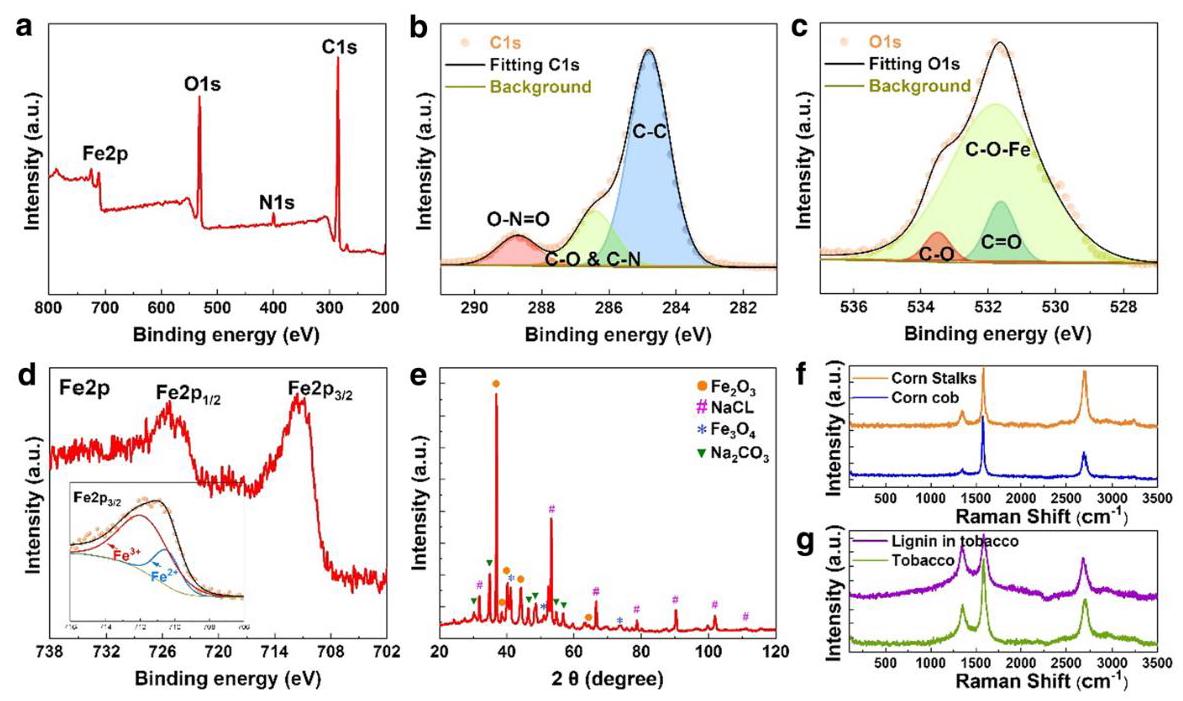

分析结果:图4的XPS分析表明产品由Fe、C、O和N组成。C1s光电子谱图显示结合能在284.80eV、286.41eV和288.70eV处有三个峰,分别对应sp²C-C、C-O/C-N和O-C=O键。O1s光电子谱在533.49eV、531.61eV和531.74eV处形成三个峰,分别对应C-O、C=O和C-O-Fe。C-O-Fe键的形成可归因于Fe原子取代了多孔石墨烯表面的含氧官能团。Fe2p光电子谱显示Fe2p₁/₂和Fe2p₃/₂两组峰,分别出现在725.28eV和711.138eV的结合能处,无明显伴峰,表明产品中Fe₂O₃量很少。通过计算积分面积,Fe³⁺与Fe²⁺的平均比约为4:1,表明产品中L-FG负载的颗粒主要是Fe₃O₄与Fe₂O₃共存。XRD光谱中可清晰观察到Fe₃O₄的特征谱。此外,不仅商业木质素可通过闪蒸焦耳加热处理转化为L-FG,富含木质素的原材料如玉米芯和玉米秸秆也可转化,甚至当50wt%木质素与低木质素含量的不可用生物质(如废烟草)混合时,也能成功转化为石墨烯。

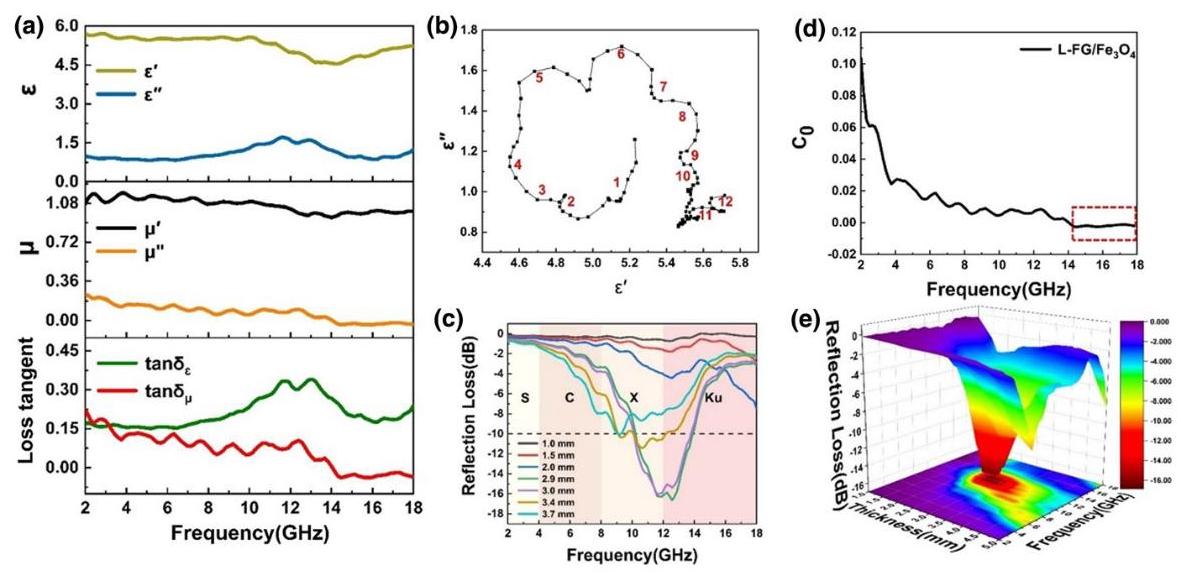

分析结果:图5的电磁吸收性能表征表明,L-FG/Fe₃O₄纳米复合材料在2.0-18.0GHz频率范围内表现出优异的电磁波吸收性能。复介电常数的实部和虚部在2.0-18.0GHz频率范围内波动,表明存在由异质界面、导电碳片和L-FG/Fe₃O₄纳米复合材料中的缺陷引起的极化行为。磁损耗角正切(tanδ_μ)值远小于介电损耗角正切(tanδ_ε)值,表明介电损耗在L-FG/Fe₃O₄复合材料的电磁波吸收中起主要作用。Cole-Cole半圆图显示存在多个半圆,表明Debye弛豫过程对复合材料的介电损耗有贡献。此外,还有许多不规则半圆,意味着存在其他介电损耗机制,如界面极化、电导损耗和偶极子取向极化。对于磁损耗,涡流损耗(C₀)曲线在14.2-18.0GHz频率范围内随频率增加几乎保持恒定,表明在高频范围内磁损耗主要由涡流损耗主导,同时存在自然共振和交换共振。反射损耗(RL)计算显示,L-FG/Fe₃O₄纳米复合材料在12.6GHz处达到最小RL值-16.6dB,厚度d为2.9mm,有效吸收带宽几乎达到3.7GHz(10.2-13.8GHz),覆盖X波段和Ku波段。通过增加吸收体厚度从2.9mm到3.9mm,合格微波吸收区域达到4.8GHz(9.0-13.8GHz)。