Ultrafast synthesis of porous Fe3C/carbon hybrid materials via a carbothermal shock reactor for advanced energy storage applications

通过碳热冲击反应器快速合成多孔碳化铁/碳杂化材料用于先进能源存储应用

第一作者: Jun Cao (曹军)

通讯作者: Heng Deng (邓恒)

所属机构: 中国地质大学材料与化学学院

DOI: 10.1039/d4ta05430j

PDF原文

期刊: Journal of Materials Chemistry A

发表年份: 2025

论文亮点

- 使用碳热冲击反应器在1秒内快速加热至1800°C,实现了多孔碳化铁/碳杂化材料的超快合成

- 该方法利用热解过程中产生的高密度挥发性蒸气作为造孔剂,同时限制铁基纳米颗粒的生长,形成超细小的纳米颗粒

研究背景

- 全球经济发展和化石燃料的枯竭以及环境污染问题促使人们对可持续和可再生能源产生兴趣,电化学储能技术(如超级电容器和锂离子电池)因其高能量密度、功率密度和成本效益而成为有前景的解决方案

- 铁基材料(如Fe3O4、Fe2O3、Fe和Fe3C)因其高理论容量、宽电化学窗口、低成本和丰富性而在储能材料领域受到关注,但其实际应用受到电化学反应活性和循环稳定性的限制

- 将纳米结构的铁基材料整合到多孔碳材料中已被证明可以增强充放电动力学并保持电极完整性,但传统的模板辅助方法成本高、过程复杂且对环境有害

研究方法

- 材料准备:将滤纸浸泡在乙醇中并超声处理30分钟,然后干燥。将硝酸铁溶解在去离子水中制成3.5 mol/L的溶液,将干燥的滤纸浸入该溶液中2小时,然后取出并在60°C下干燥12小时,得到铁浸渍滤纸(IIFP)

- 使用碳热冲击(CTS)反应器:将IIFP切成2 cm×1 cm的矩形薄膜,夹在两层碳纸之间,在CTS反应器中分别于1000°C、1400°C和1800°C下加热约1秒,得到CTS-Fe-C-1000、CTS-Fe-C-1400和CTS-Fe-C-1800样品

- 使用管式炉(TF)制备对比样品:将IIFP在氮气气氛下以5°C/min的速率加热至800°C并保持2小时,得到TF-Fe-C样品

- 超级电容器(SC)和微型超级电容器(MSC)的制备:将活性材料、炭黑和PVDF按80:10:10的质量比混合,加入NMP制成浆料,涂覆在镍泡沫上干燥后作为电极。对于MSC,将浆料作为墨水通过丝网印刷在PET薄膜上,然后涂覆PVA/KOH凝胶电解质

- 锂离子电池(LIB)的制备:将浆料涂覆在铜箔上,干燥后切成圆片作为工作电极,在氩气手套箱中组装成纽扣电池,使用锂箔作为对电极,GF/D作为隔膜,电解液为1M LiPF6的EC/DEC(1:1体积比)溶液

- 表征方法:XRD、SEM、TEM、Raman、XPS、BET、TG等

- 分子动力学模拟:使用Materials Studio软件,采用ReaxFF力场,模拟不同温度下的热解过程

主要结论

- 通过碳热冲击方法成功制备了CTS-Fe-C-1800杂化材料,其中铁基纳米颗粒均匀分布在多孔碳基质中,纳米颗粒尺寸约为15 nm

- 高温下产生的挥发性蒸气作为造孔剂形成了多孔结构,同时限制了纳米颗粒的生长,提高了材料的比表面积和电化学性能

- 作为超级电容器电极,CTS-Fe-C-1800在0.5 A/g下具有425.5 F/g的高比容量;作为锂离子电池负极,在1 A/g下经过1000次循环后仍保持801.2 mAh/g的比容量,性能优于大多数已报道的Fe-C负极

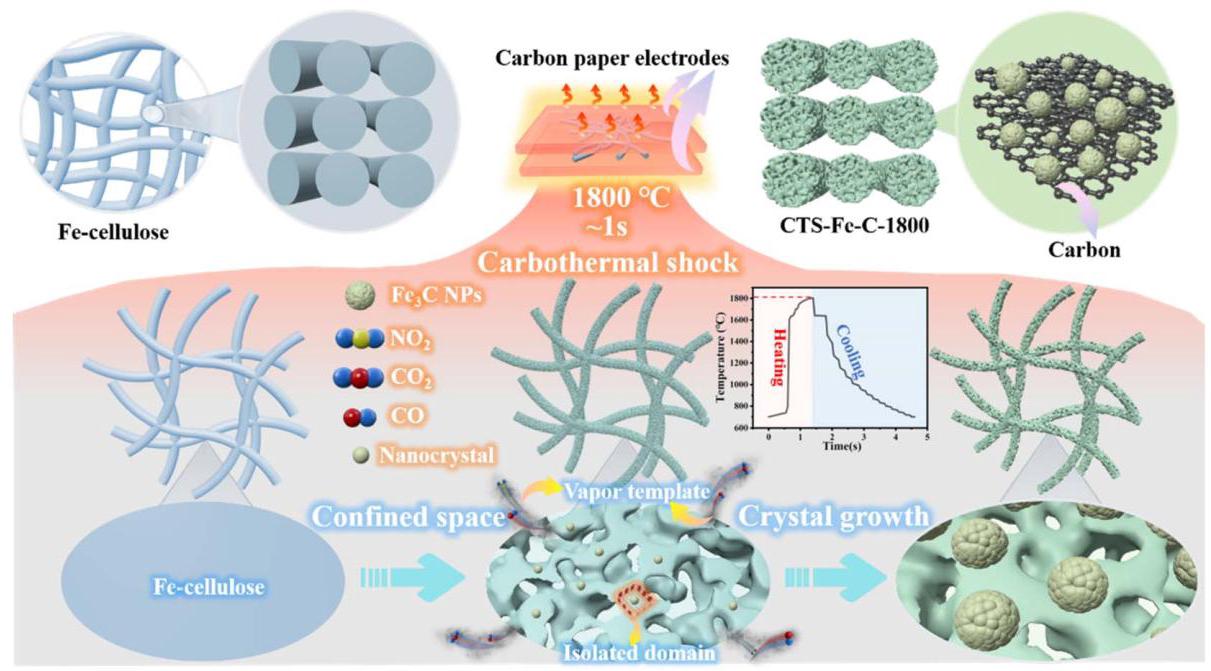

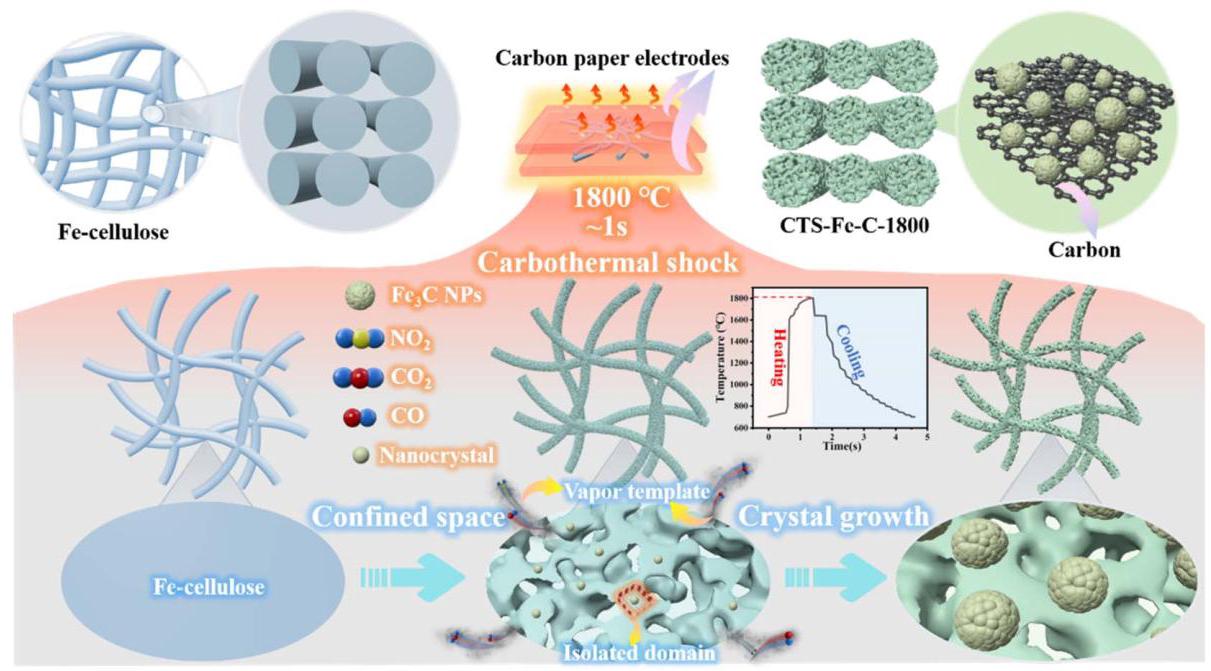

图1: CTS反应器示意图

图1展示了碳热冲击(CTS)反应器的结构示意图。该反应器通过将两个焦耳加热碳纸紧密包装在一起构建而成,反应物夹在两个碳纸之间。通过施加高密度电流,在碳纸之间实现超快辐射加热,从而实现快速热解。CTS反应器在1秒内达到约1800°C的高温,同时伴随明显的强烈闪光。

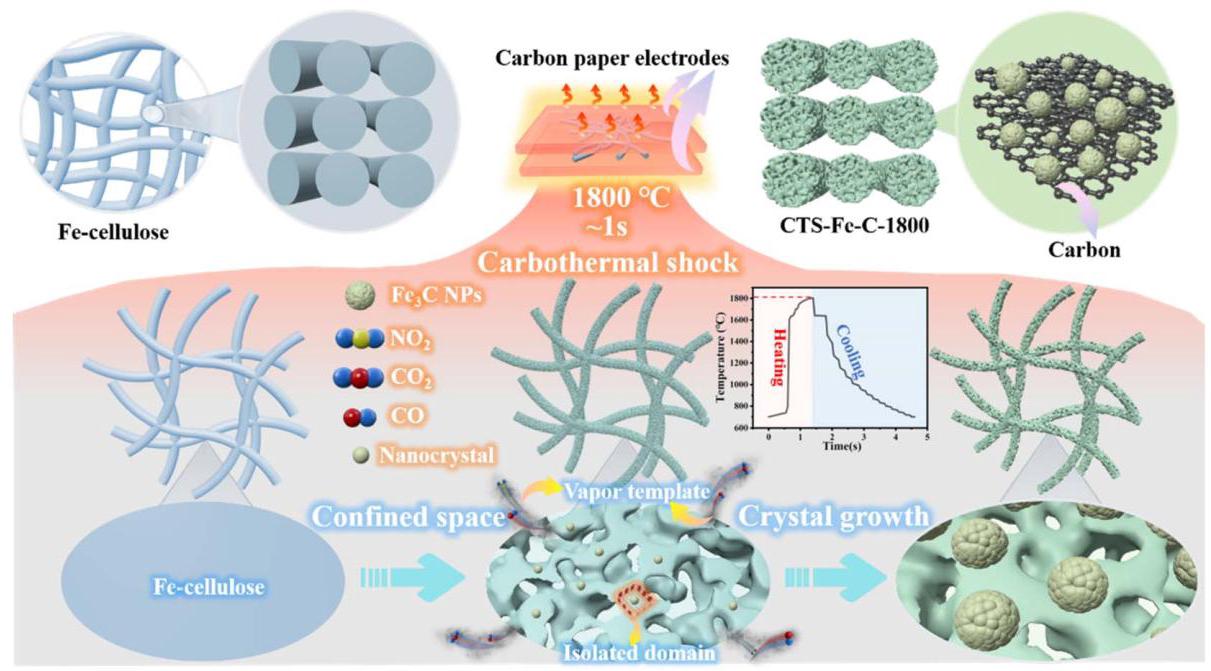

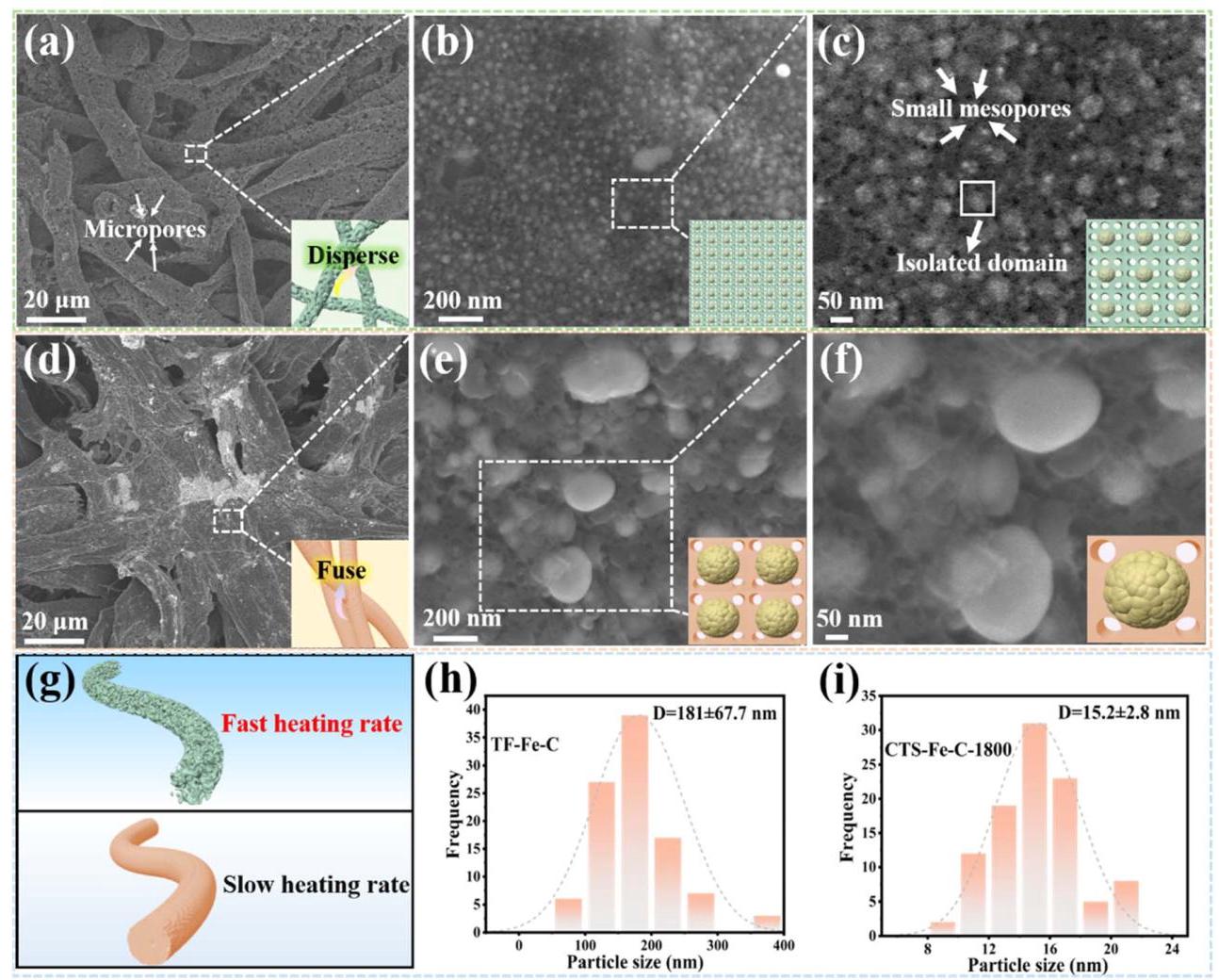

图2: CTS-Fe-C-1800和TF-Fe-C的形貌对比

图2展示了CTS-Fe-C-1800(a-c)和TF-Fe-C(d-f)的SEM图像以及纳米颗粒尺寸分布(h,i)。CTS-Fe-C-1800保持了滤纸原始的互连纤维结构,纤维内部形成了许多孔结构(微孔和小介孔)。相比之下,TF-Fe-C虽然也显示多孔纤维结构,但纤维融合且表面致密光滑。最重要的是,TF-Fe-C中的纳米颗粒尺寸约为180nm,而CTS-Fe-C中的纳米颗粒小得多,平均约为15nm。

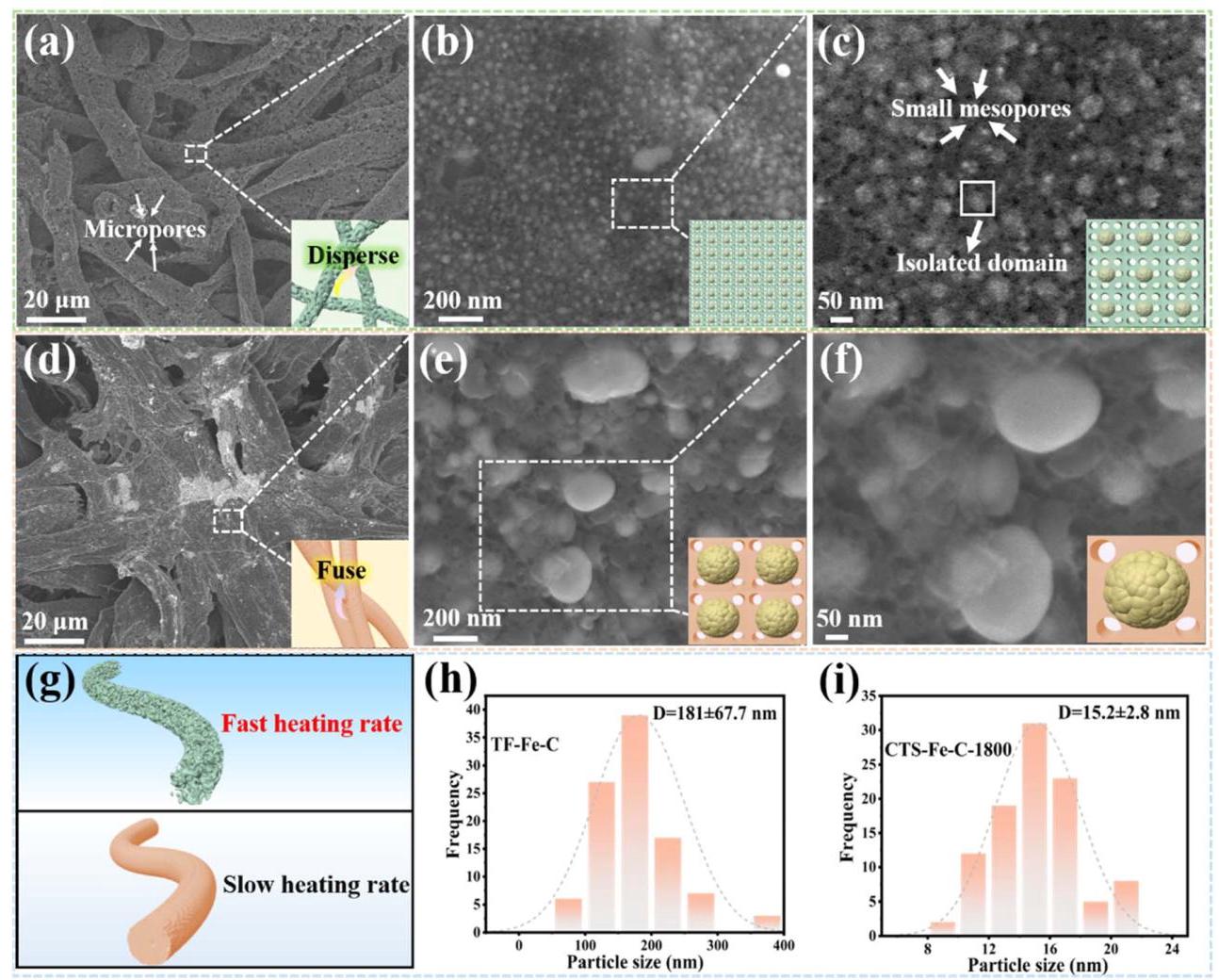

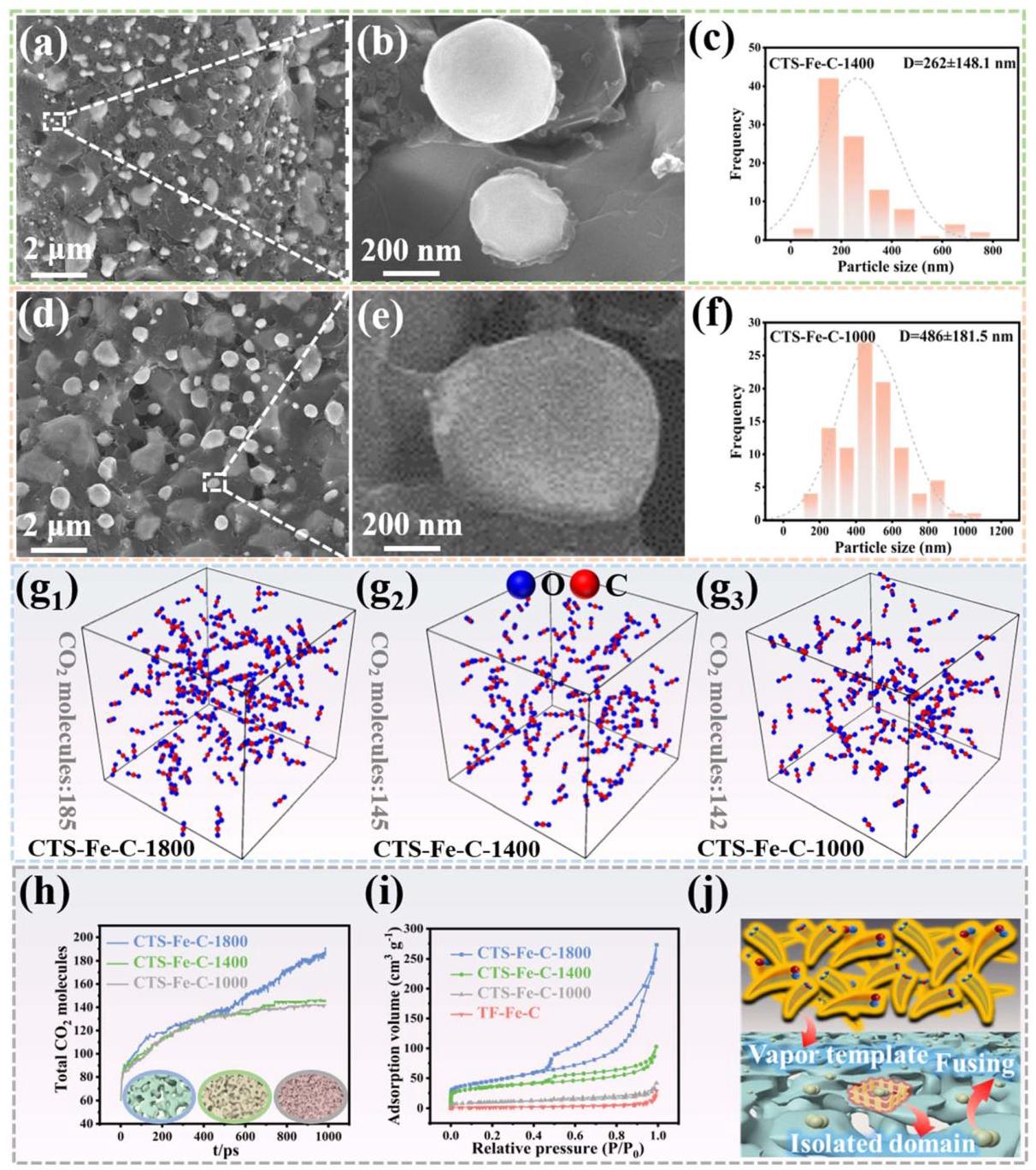

图3: 不同温度下制备的CTS-Fe-C样品

图3展示了在不同温度下制备的CTS-Fe-C样品的SEM图像和MD模拟结果。(a-c)CTS-Fe-C-1400的SEM图像和纳米颗粒尺寸分布,纳米颗粒尺寸约为260nm;(d-f)CTS-Fe-C-1000的SEM图像和纳米颗粒尺寸分布,纳米颗粒尺寸约为490nm;(g-h)ReaxFF MD模拟了在不同温度下CTS过程中CO2分子的生成情况;(i)Fe-C样品的N2吸附-脱附等温线;(j)CTS-Fe-C-1800的形成机制示意图。结果表明,随着反应温度升高,产生的挥发性蒸气增多,导致产品孔隙率增加,比表面积增大。

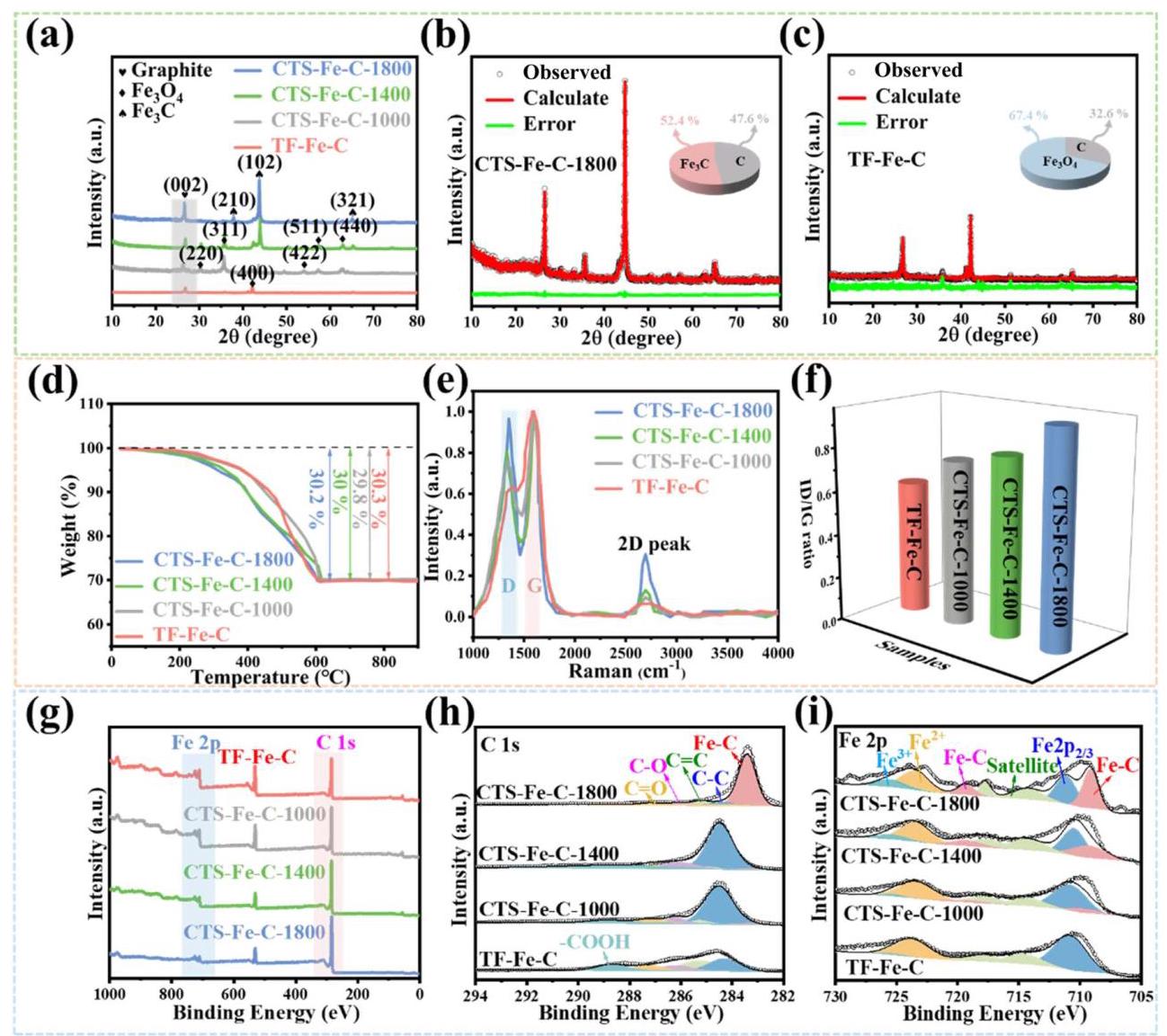

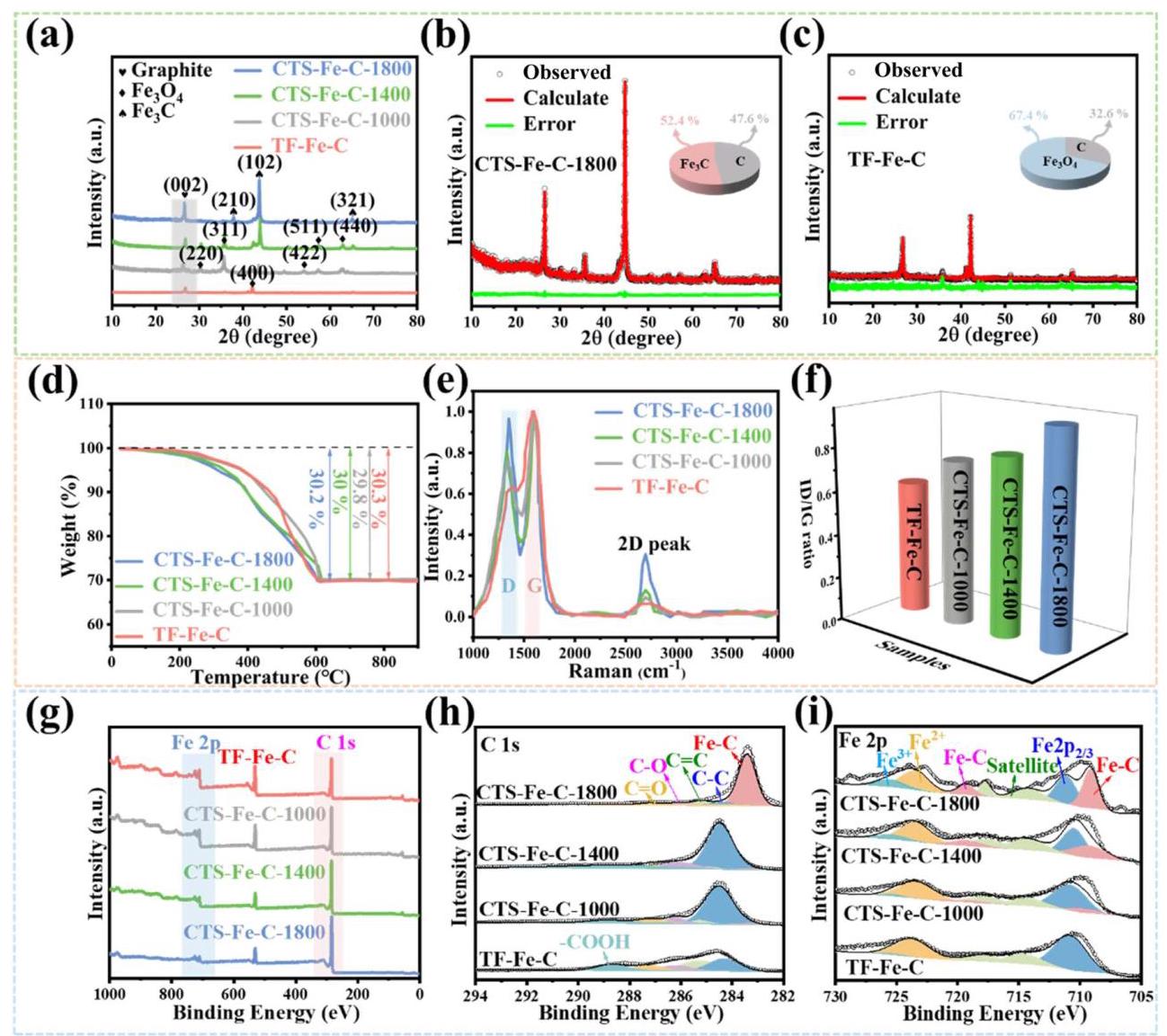

图4: Fe-C样品的结构和组成分析

图4通过多种表征手段分析了Fe-C样品的结构和组成。(a)XRD图谱显示CTS-Fe-C杂化材料出现了Fe3C的新峰;(b-c)CTS-Fe-C-1800和TF-Fe-C的XRD图谱和Rietveld精修;(d)Fe-C样品的TG曲线;(e-f)拉曼光谱和ID/IG值;(g)XPS全谱;(h-i)C 1s和Fe 2p的高分辨率XPS谱。结果表明,CTS-Fe-C-1800中的铁离子几乎全部转化为Fe3C,且碳组分具有更高的石墨化程度。

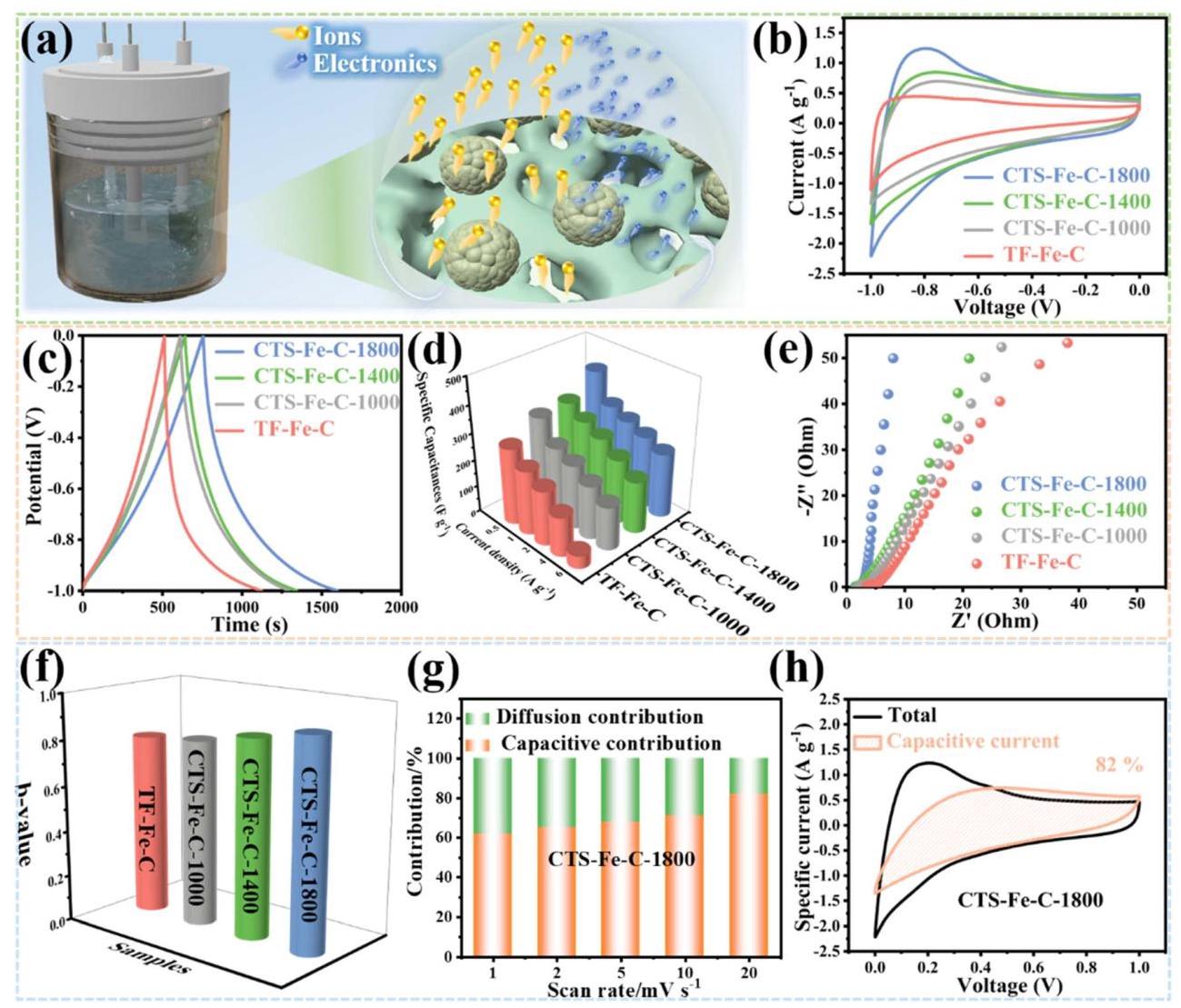

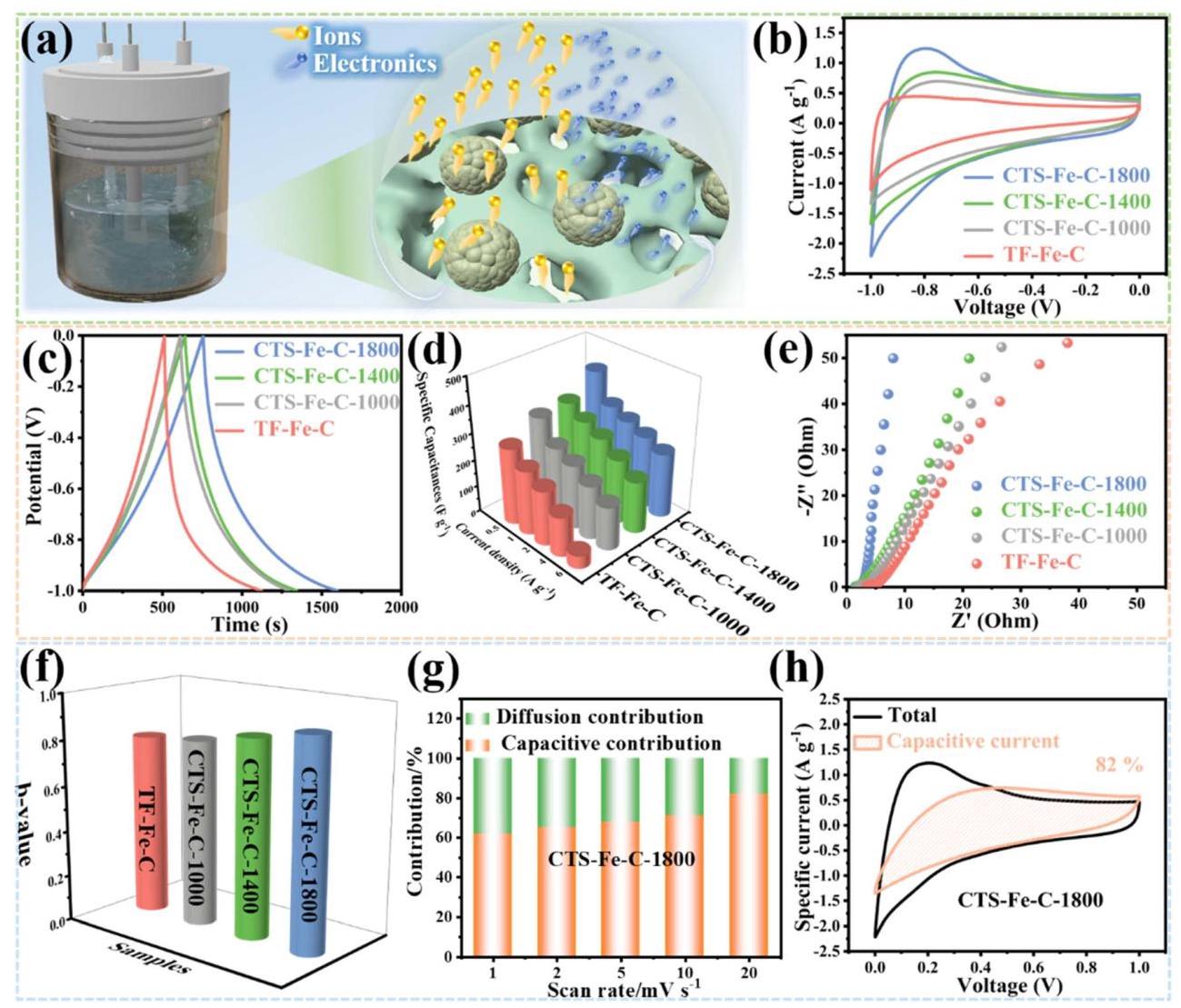

图5: 超级电容器的电化学性能

图5评估了Fe-C样品作为超级电容器电极的电化学性能。(a)三电极结构SC示意图;(b)在20mV/s扫描速率下Fe-C SCs的CV曲线;(c)在0.5A/g电流密度下Fe-C SCs的GCD曲线;(d)不同电流密度下Fe-C SCs的比电容;(e)Fe-C SCs的奈奎斯特图;(f)Fe-C SCs的b值;(g-h)CTS-Fe-C-1800 SC在不同扫描速率下电容和扩散控制过程的贡献百分比。结果表明,CTS-Fe-C-1800 SC表现出最高的比电容和能量密度,这归因于其高比表面积和更导电的碳基质。

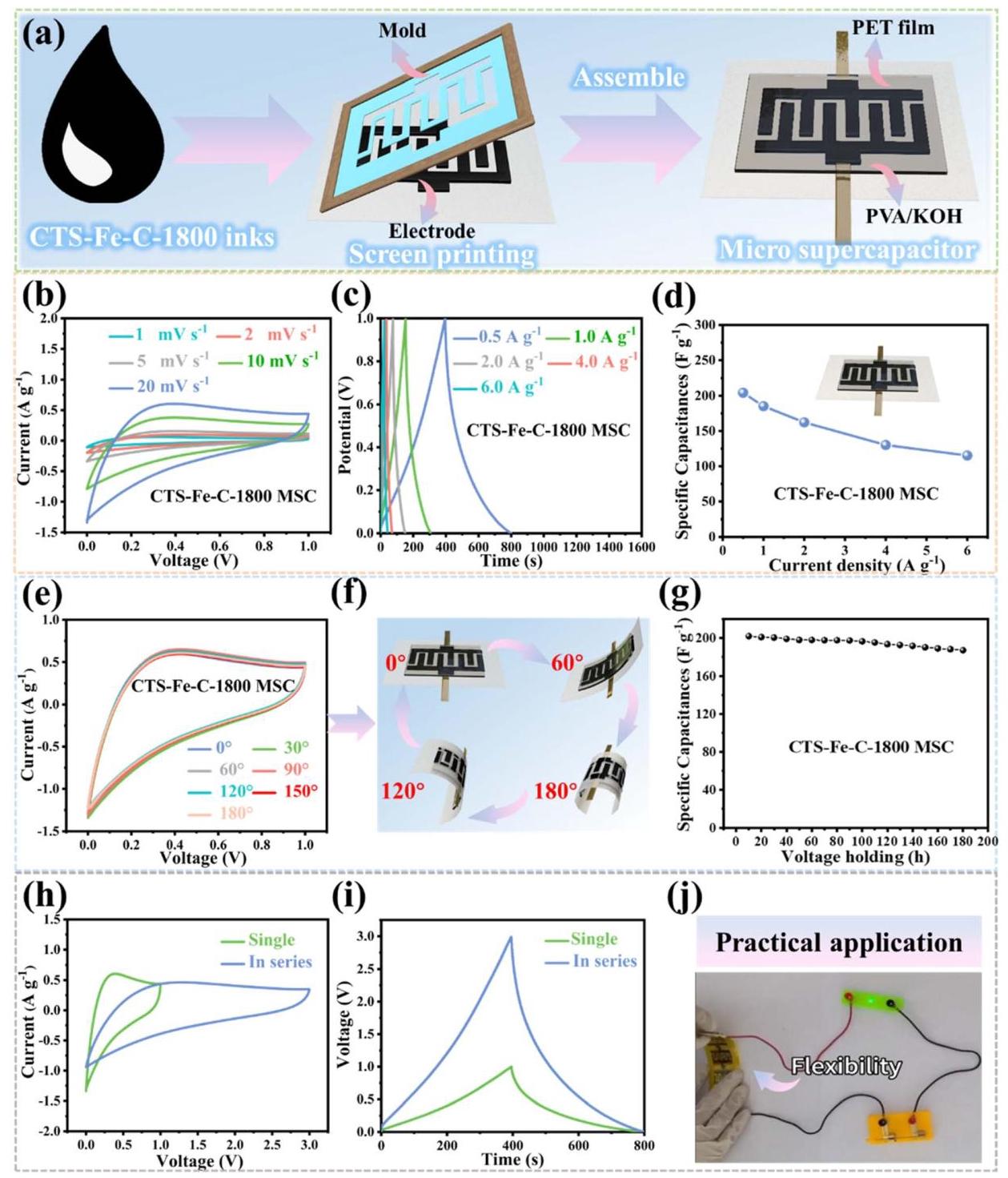

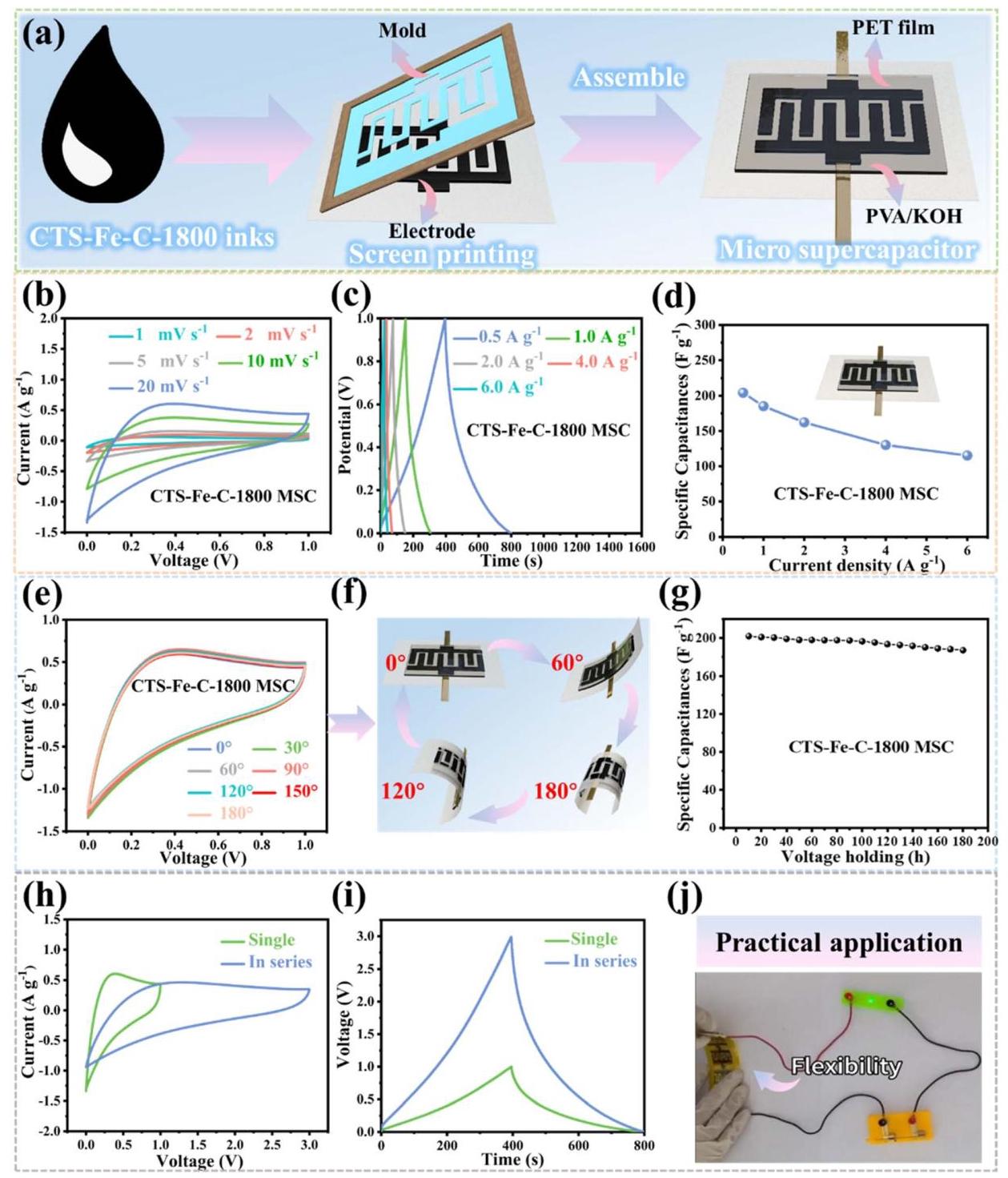

图6: 微型超级电容器的电化学性能

图6研究了使用CTS-Fe-C-1800制备柔性MSC的电化学性能。(a)CTS-Fe-C-1800 MSC制备示意图;(b)不同扫描速率下CTS-Fe-C-1800 MSC的CV曲线;(c)不同电流密度下CTS-Fe-C-1800 MSC的GCD曲线;(d)不同电流密度下CTS-Fe-C-1800 MSC的比电容;(e-f)在20mV/s下,CTS-Fe-C-1800 MSC在0°至180°弯曲角度下的CV曲线和电容保持率;(g)比电容随浮动时间的变化;(h)单个CTS-Fe-C-1800 MSC和多个串联连接的MSC在20mV/s扫描速率下的CV曲线;(i)在0.5A/g电流密度下,单个CTS-Fe-C-1800 MSC和多个串联连接的MSC的GCD曲线;(j)由三个串联CTS-Fe-C-1800 MSC供电的绿色LED灯泡的光学图像。结果表明,CTS-Fe-C-1800 MSC具有良好的电化学性能和机械柔性。

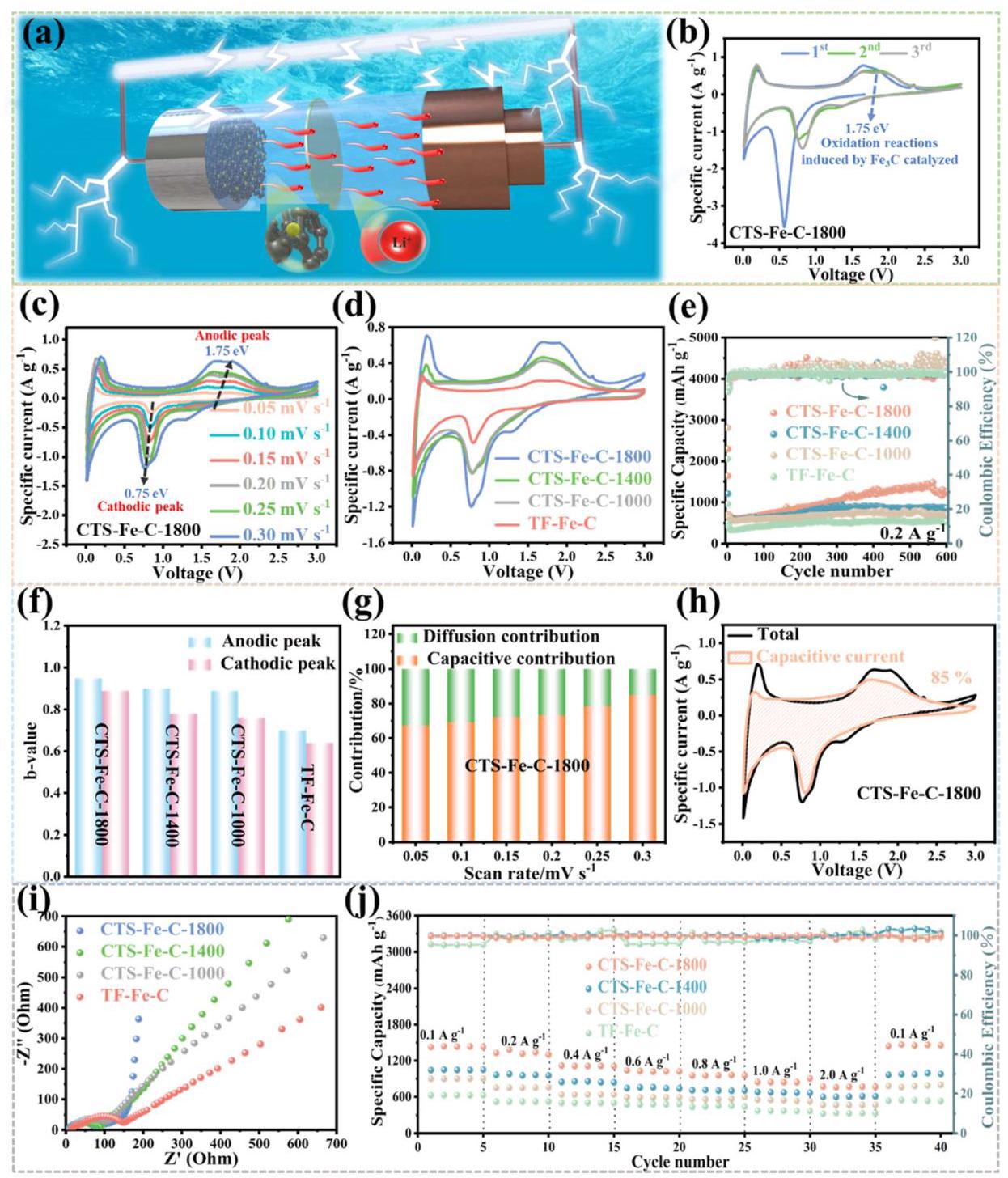

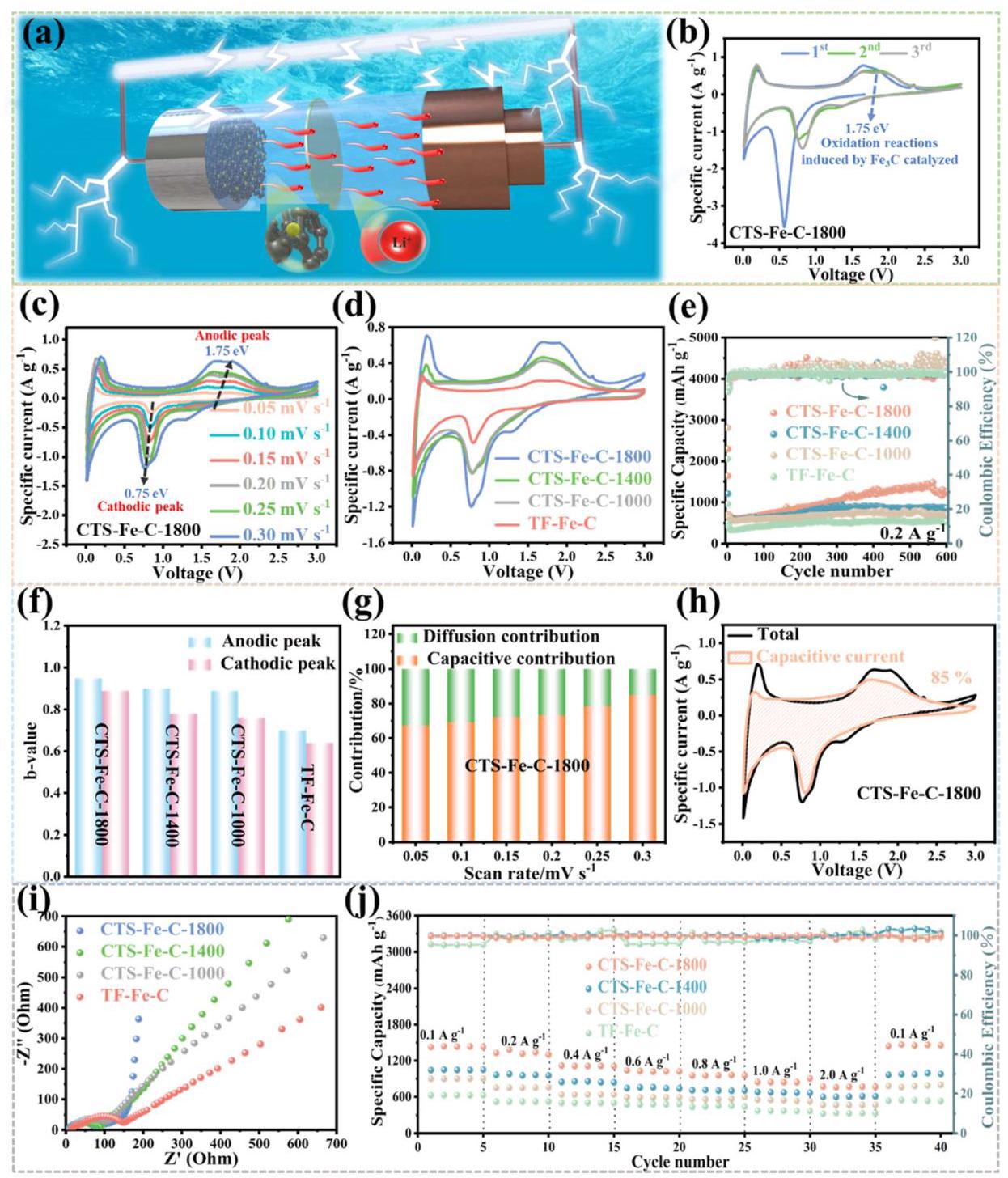

图7: 锂离子存储性能

图7评估了Fe-C杂化材料作为LIB负极材料的电化学性能。(a)CTS-Fe-C-1800 LIB示意图;(b)在0.30mV/s下记录的CTS-Fe-C-1800 LIB的CV曲线;(c)不同扫描速率下CTS-Fe-C-1800 LIB的CV曲线;(d)在0.30mV/s下Fe-C LIBs的CV曲线;(e)在0.2A/g下Fe-C LIBs的循环性能;(f)Fe-C LIBs的b值;(g-h)在不同扫描速率下CTS-Fe-C-1800 LIB的电容和扩散控制过程的贡献百分比;(i)Fe-C LIBs的奈奎斯特图;(j)Fe-C LIBs的倍率性能。结果表明,CTS-Fe-C-1800 LIB表现出最高的放电比容量和良好的循环稳定性。