结果与分析 - 图1

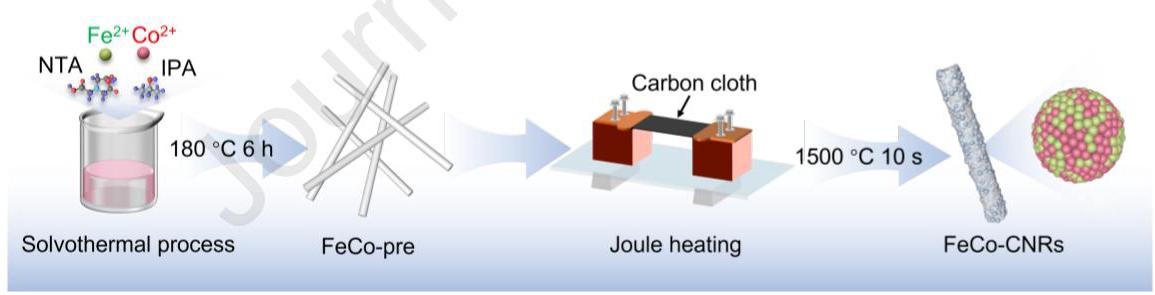

图1 FeCo-CNRs合成示意图

该图展示了FeCo-CNRs的合成过程:首先通过溶剂热法合成FeCo前驱体纳米线,然后通过快速焦耳加热方法在10秒内完成处理,形成FeCo合金纳米颗粒嵌入多孔碳纳米棒框架的复合材料。

第一作者: Letian Huang (哈尔滨工程大学)

通讯作者: Yujin Chen, Chunling Zhu (哈尔滨工程大学), Xinzhi Ma (哈尔滨师范大学), Xiao Zhang (哈尔滨工程大学)

图1 FeCo-CNRs合成示意图

该图展示了FeCo-CNRs的合成过程:首先通过溶剂热法合成FeCo前驱体纳米线,然后通过快速焦耳加热方法在10秒内完成处理,形成FeCo合金纳米颗粒嵌入多孔碳纳米棒框架的复合材料。

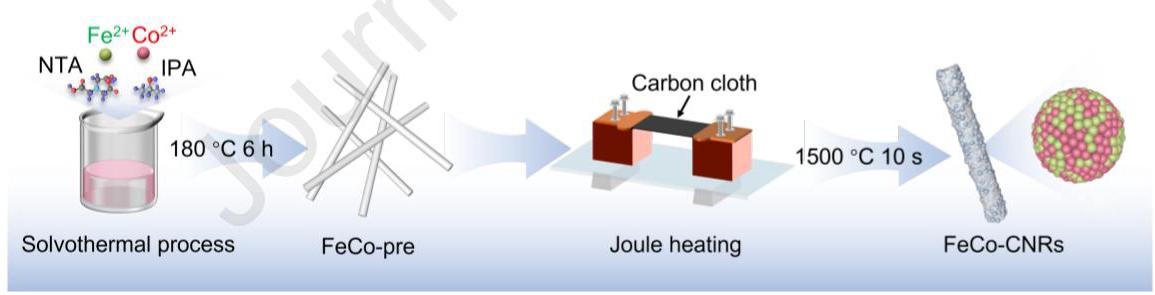

图2 FeCo-pre和FeCo-CNRs的形貌表征

(a) FeCo-pre的SEM图像,显示直径100-400 nm,长度数十微米的纳米线结构

(b) FeCo-CNRs的SEM图像,显示纳米棒上均匀装饰着FeCo NPs,直径20-300 nm,平均尺寸170 nm

(c) FeCo-CNRs的TEM图像,显示直径约500 nm的碳纳米棒中嵌入FeCo NPs

(d-e) HRTEM图像,显示FeCo NPs附近形成3.907 nm厚的石墨烯层,晶格条纹0.20 nm和0.34 nm分别对应FeCo合金的(110)晶面和碳层的(002)晶面

(f) FFT图案,显示FeCo合金的(110)和(211)晶面方向以及碳层的(002)晶面方向

(g) HAADF-STEM和相应的元素映射,显示Fe、Co和C元素均匀分布,证实了FeCo合金NP的形成

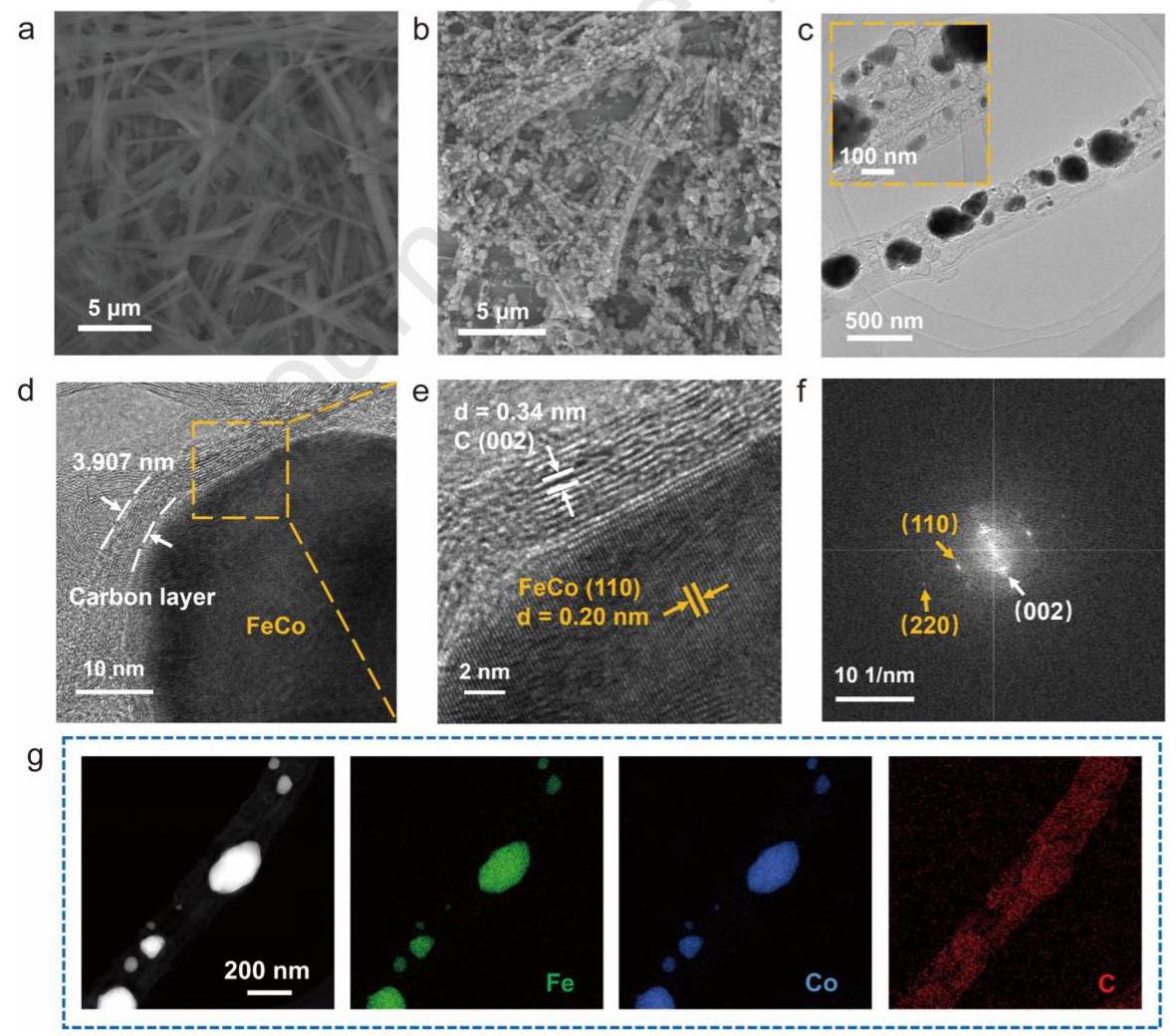

图3 结构表征和磁性分析

(a) Fe、Co和FeCo-pre的XRD图谱,显示前驱体为无定形结构

(b) Fe-CNRs、Co-CNRs和FeCo-CNRs的XRD图谱,FeCo-CNRs显示FeCo合金的BCC结构特征峰

(c) 拉曼光谱,FeCo-CNRs的I_D/I_G值最低(0.13),表明FeCo合金NPs显著提高了石墨化程度

(d) FeCo-CNRs的XPS全谱,证实存在C、O、Fe和Co元素

(e) Fe 2p XPS谱,FeCo-CNRs的Fe 2p峰向更高结合能移动

(f) Co 2p XPS谱,FeCo-CNRs的Co 2p峰向更高结合能移动

(g) C 1s XPS谱,可分解为C-C、C-N、C-O和C=O四个组分

(h-i) 磁滞回线,FeCo-CNRs的Ms值为66.657 emu/g,Hc值为77.37 Oe,适中的Hc值可优化复磁导率

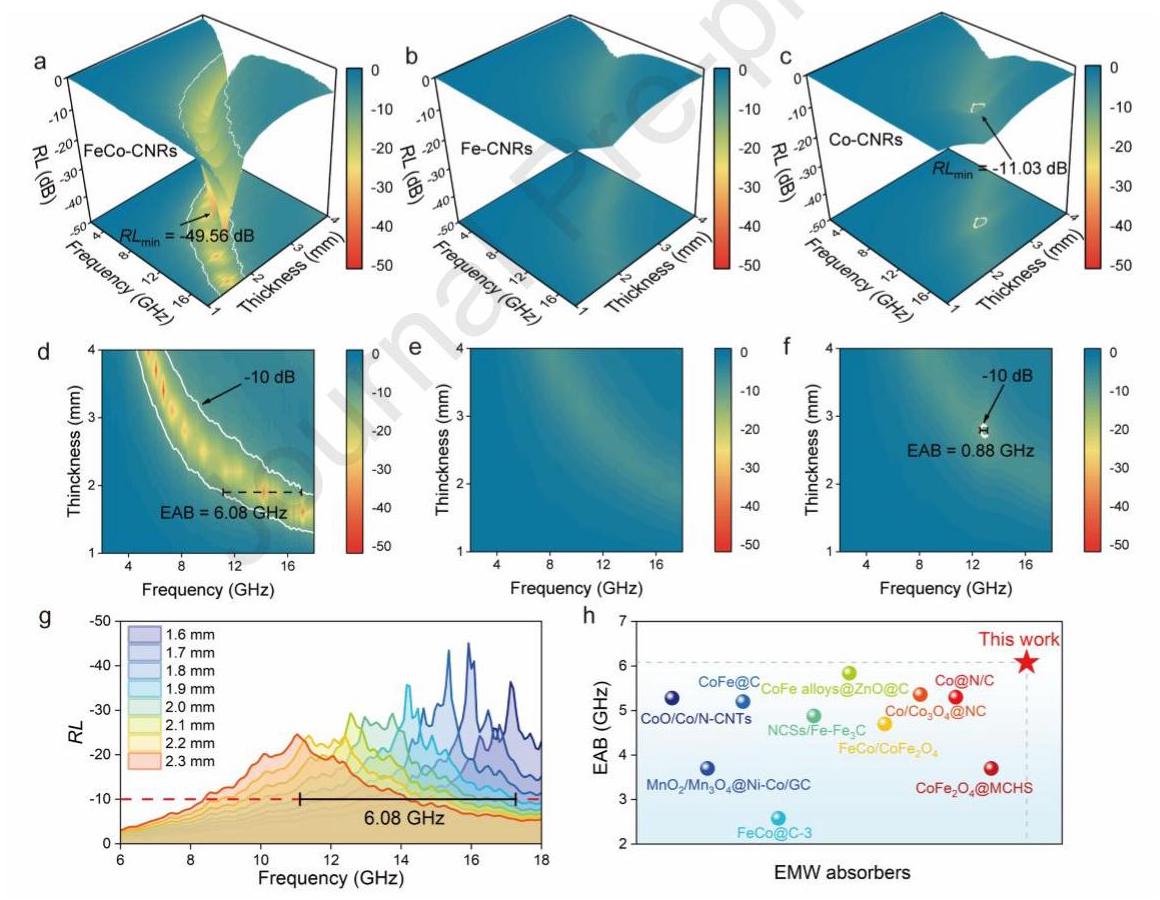

图4 电磁波吸收性能

(a-c) FeCo-CNRs、Fe-CNRs和Co-CNRs的3D反射损耗映射

(d-f) 相应的2D等高线图

(g) FeCo-CNRs在1.6-2.3 mm厚度范围内的反射损耗曲线2D图

(h) FeCo-CNRs与先前报道的EAB值比较

FeCo-CNRs在3.7 mm厚度下实现最小反射损耗-49.56 dB,有效吸收带宽达到6.08 GHz(覆盖C至X波段),远优于单金属系统(Fe-CNRs为0 GHz,Co-CNRs为0.88 GHz)

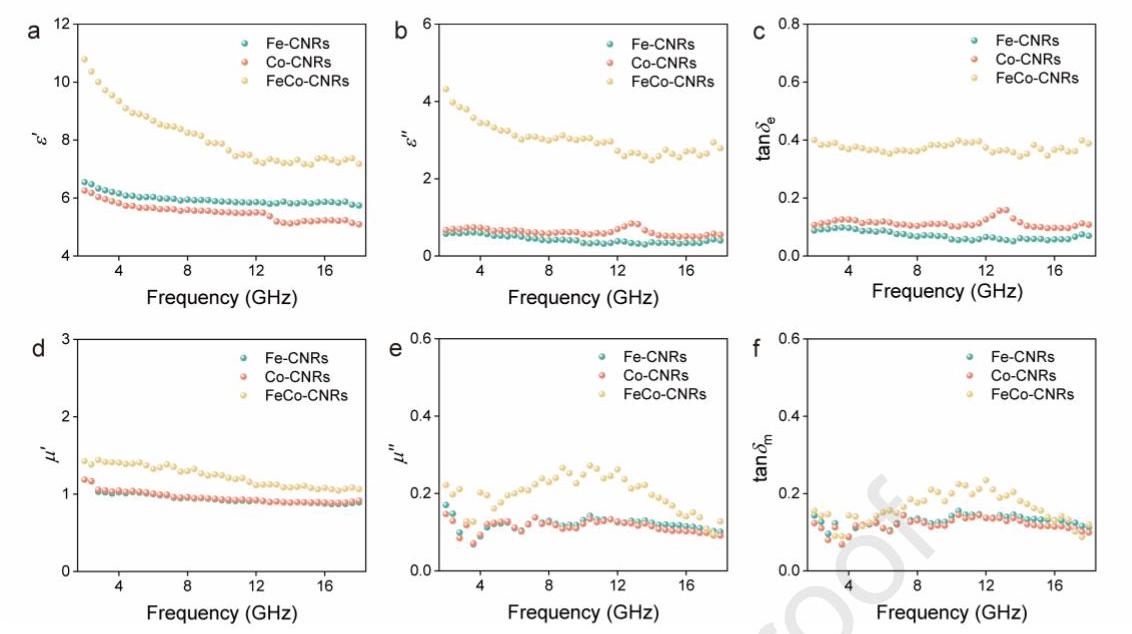

图5 电磁参数分析

(a) 复介电常数实部(ε'),FeCo-CNRs在2-18 GHz频段具有显著优势,初始值达到10.78

(b) 复介电常数虚部(ε''),FeCo-CNRs的值保持在2.78-4.31之间,表现出更平衡的宽带介电损耗特性

(c) 介电损耗角正切(tanδ_e),FeCo-CNRs的平均值为0.37,显著高于其他样品

(d) 复磁导率实部(μ'),FeCo-CNRs在2-18 GHz范围内平均比另外两个样品高0.28

(e) 复磁导率虚部(μ''),FeCo-CNRs表现出更大的值,表明其具有更强的磁损耗能力

(f) 磁损耗角正切(tanδ_m),FeCo-CNRs在约10.4 GHz处有一个宽峰,归因于交换共振

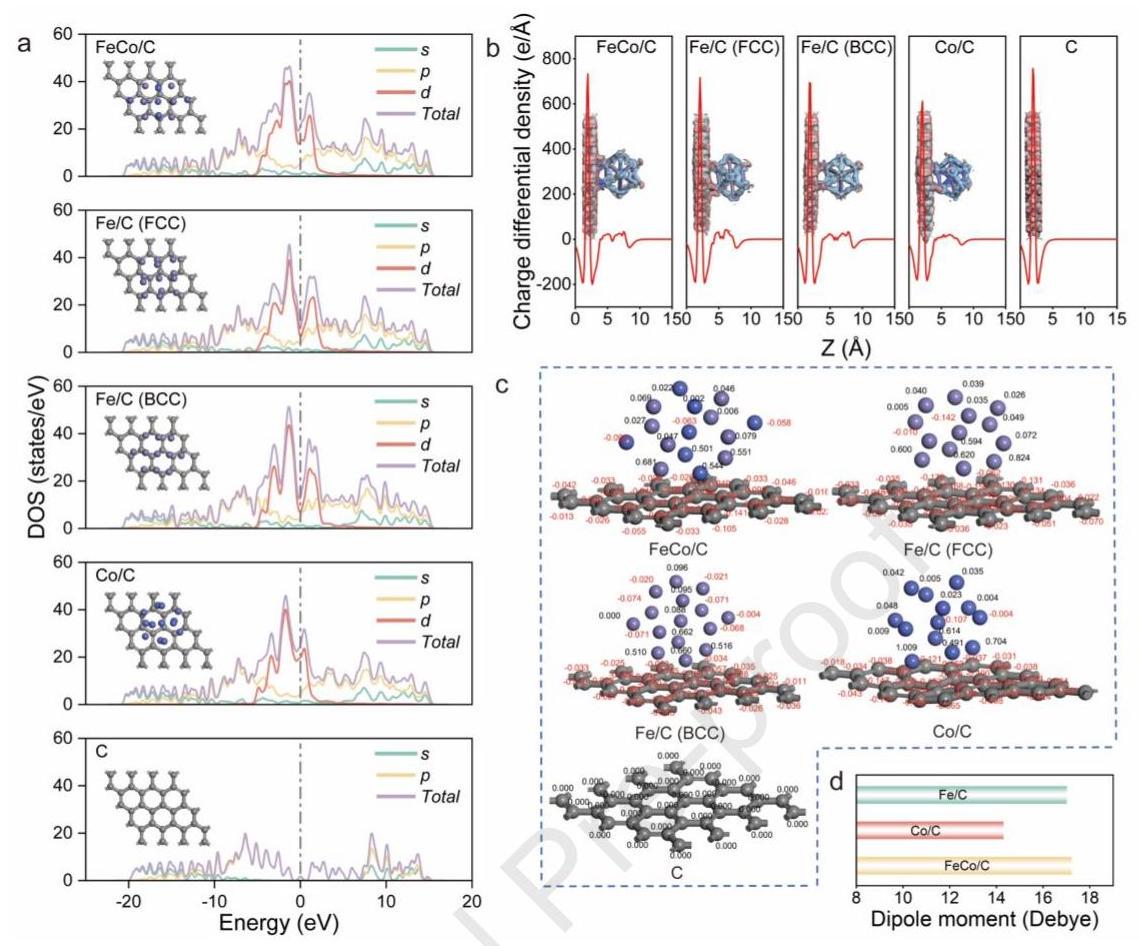

图6 DFT理论计算

(a) FeCo/C、Fe/C(FCC)、Fe/C(BCC)、Co/C和C模型的态密度(DOS)

FeCo/C、Fe/C和Co/C在费米能级附近显示明显的电子态峰,d轨道贡献显著

(b) 电荷差分密度图,显示金属颗粒与碳基底之间的电荷重分布现象

(c) 布居分析,显示电子主要从Fe/Co原子转移到碳基底,形成更强的偶极系统

(d) Fe/C、Co/C和FeCo/C的偶极矩,FeCo/C系统的界面偶极强度(17.23 Debye)高于Fe/C(17.02 Debye)和Co/C(14.31 Debye)系统

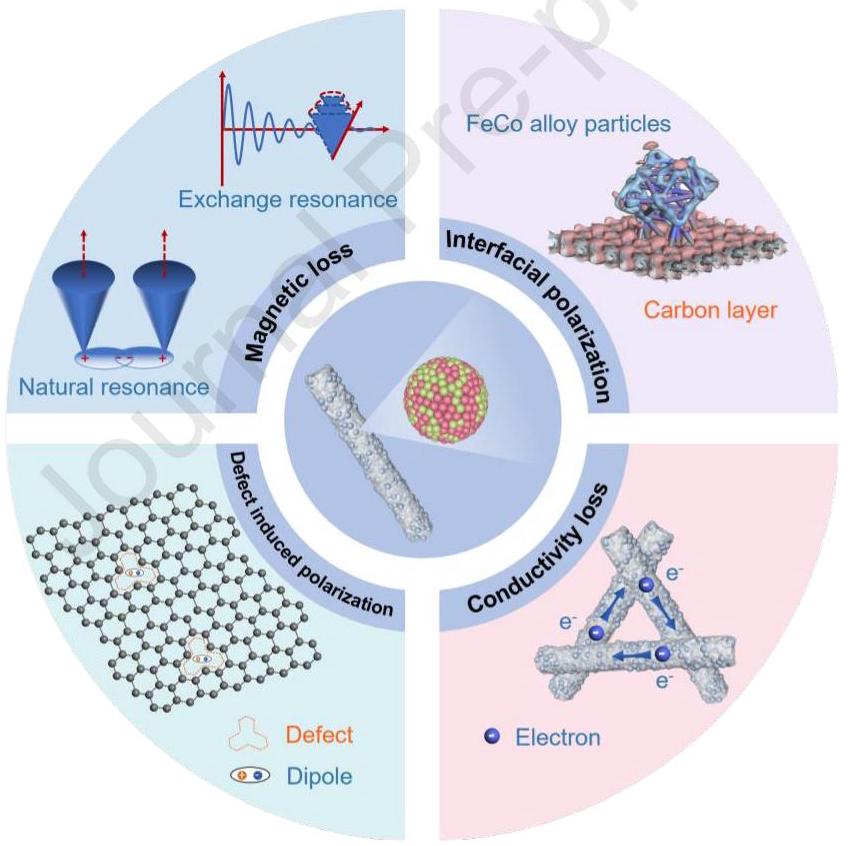

图7 电磁波吸收机制

该图简要概述了FeCo-CNRs的电磁波吸收机制:

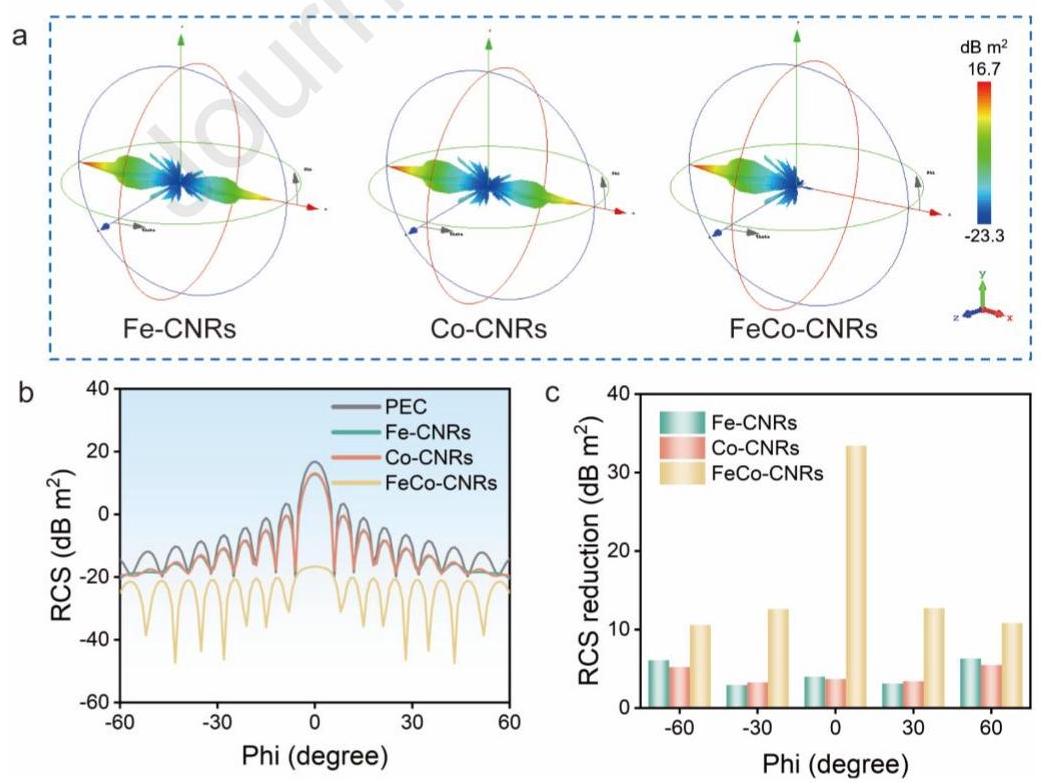

图8 RCS模拟

(a) Fe-CNRs、Co-CNRs和FeCo-CNRs的3D RCS模拟,显示从0°到180°检测角度的变化

(b) RCS模拟曲线,FeCo-CNRs的振荡幅度显著高于Fe-CNRs和Co-CNRs

(c) RCS减小分析,FeCo-CNRs在不同散射方向上显示出比单金属系统更大的减小效果

RCS模拟与电磁波吸收特性的一致性进一步说明了双金属系统相对于单金属系统的显著优势