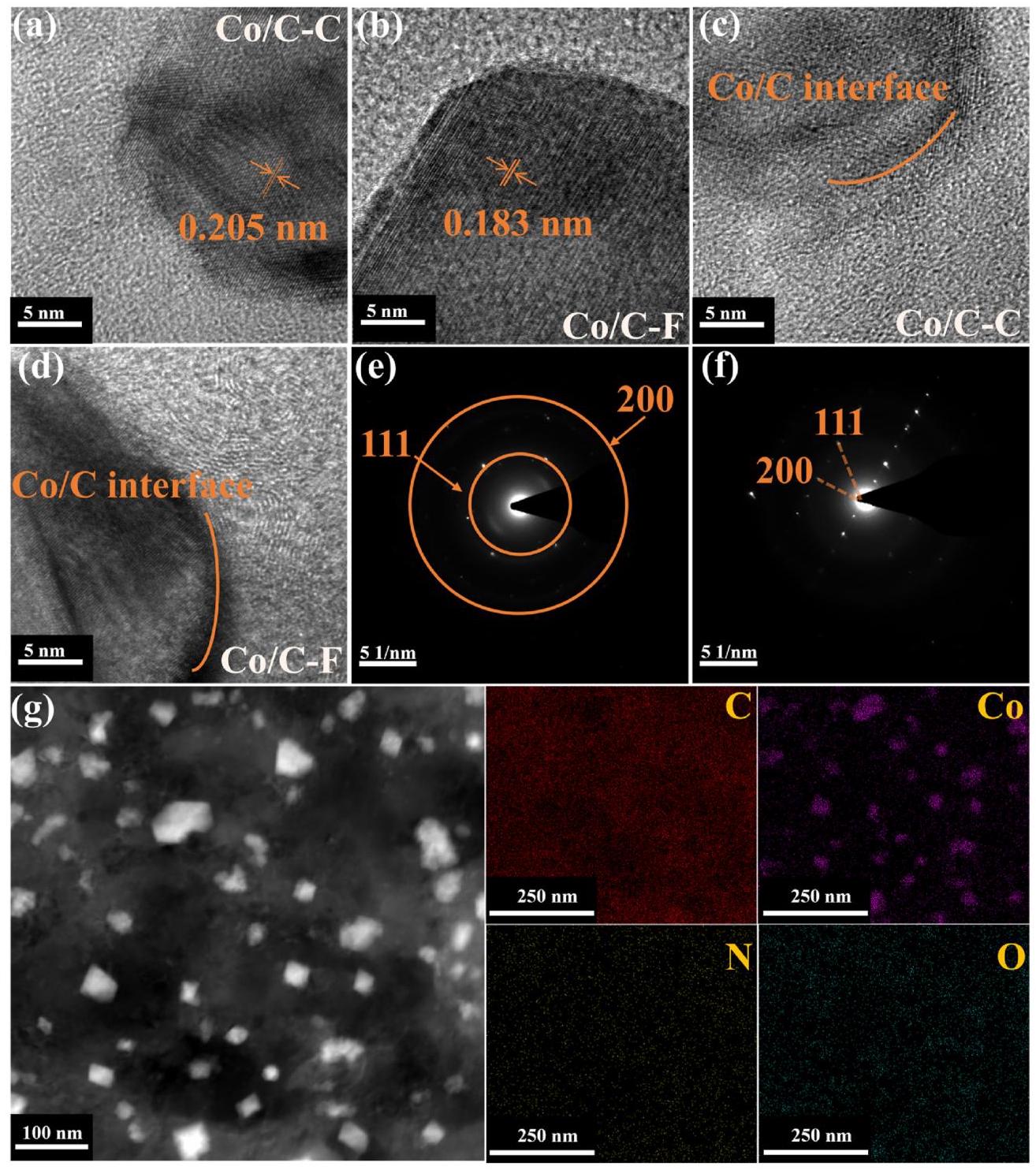

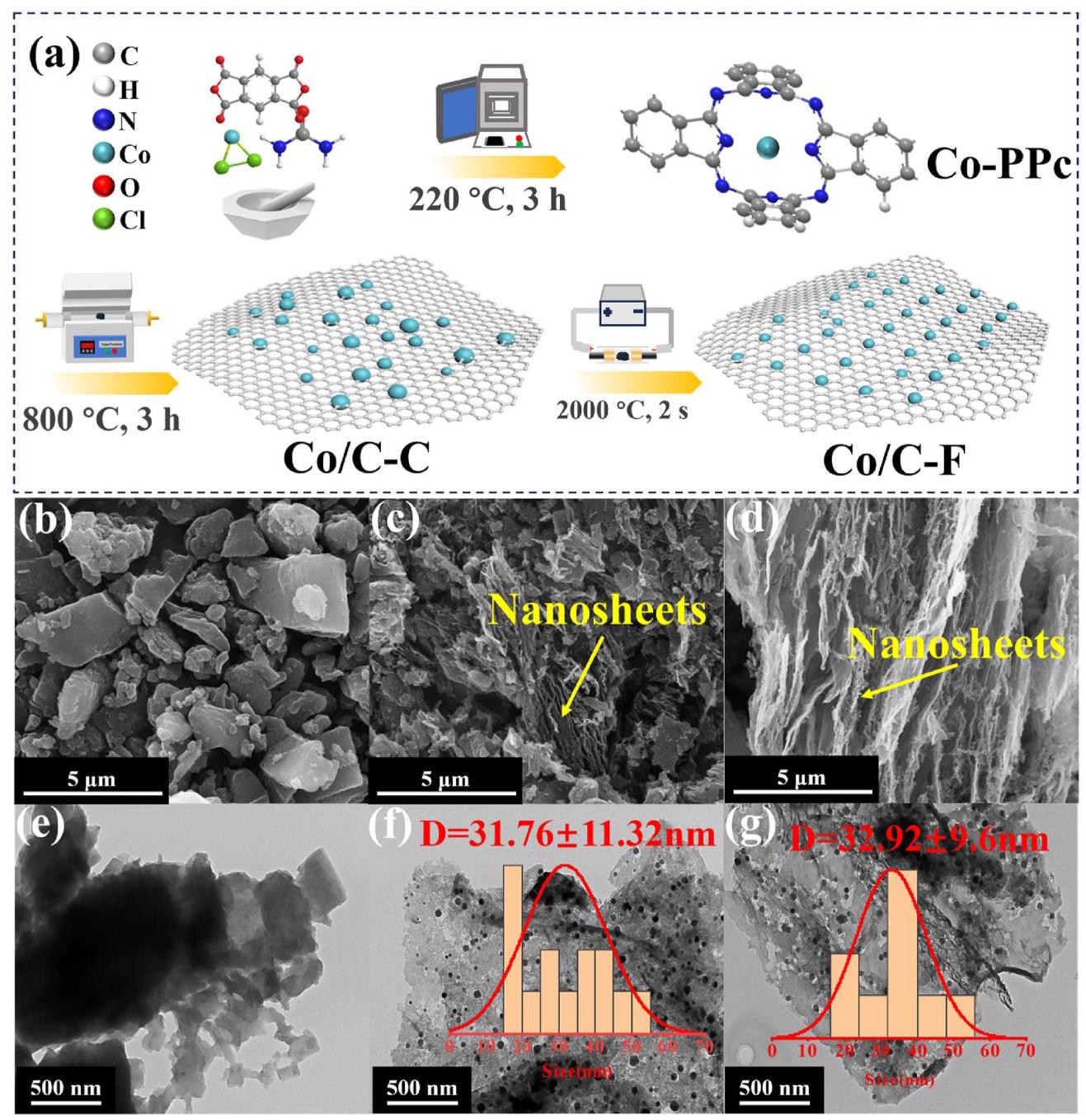

图1: Co/C纳米复合材料的制备与形貌表征

分析结果:

Co-PPc呈现独特的分散块状形态,尺寸从几百纳米到微米不等,颗粒表面粗糙,边缘不规则。经800°C碳化的Co/C-C显示出明确的分层片状结构,表面分布有纳米颗粒,平均粒径为31.76±11.32 nm,同时观察到明显的团聚现象。经过FJH处理的Co/C-F表现出增强的石墨化,形成明显的分层片状结构,颗粒分布更均匀,粒径分布更精细(32.92±9.6 nm),表明部分缓解了团聚现象。虽然平均粒径相似,但标准偏差显著减小,表明FJH有效调控了粒径分布,使其更加均匀。