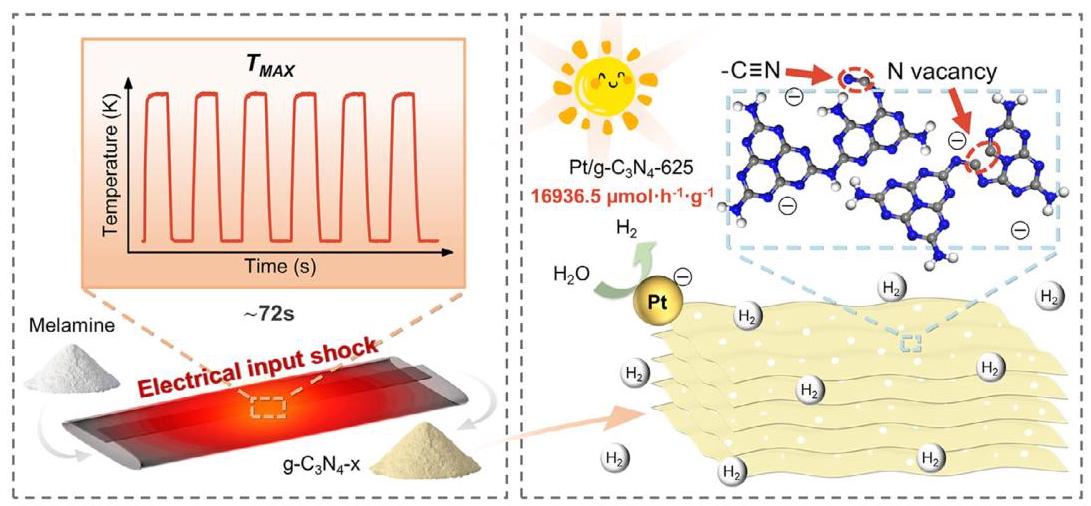

图1: 制备概念图

图1: 闪光焦耳加热制备层状多孔氮缺陷碳氮化物及其光催化析氢的概念图。

分析结果: 该图展示了使用闪光焦耳加热技术制备氮缺陷碳氮化物的过程。通过高温脉冲冲击,melamine前体快速转化为具有多孔层状结构的g-C₃N₄,同时引入氮缺陷,增强了光催化析氢(PHE)性能。

以melamine为唯一前体,与水混合成浆料,负载于碳纸上,置于真空室(基础压力10⁻⁷ Pa)。通过焦耳效应进行高温脉冲冲击加热,编程控制加热温度、脉冲持续时间和温度变化率。具体参数:电压40V,电流200A,加热5秒、冷却5秒,共6个循环,总时间约72秒。合成温度范围525-650°C。

通过XRD、FTIR、EPR、XPS、UV-vis DRS等多种表征手段分析样品结构、缺陷和光催化性能。

图1: 闪光焦耳加热制备层状多孔氮缺陷碳氮化物及其光催化析氢的概念图。

分析结果: 该图展示了使用闪光焦耳加热技术制备氮缺陷碳氮化物的过程。通过高温脉冲冲击,melamine前体快速转化为具有多孔层状结构的g-C₃N₄,同时引入氮缺陷,增强了光催化析氢(PHE)性能。

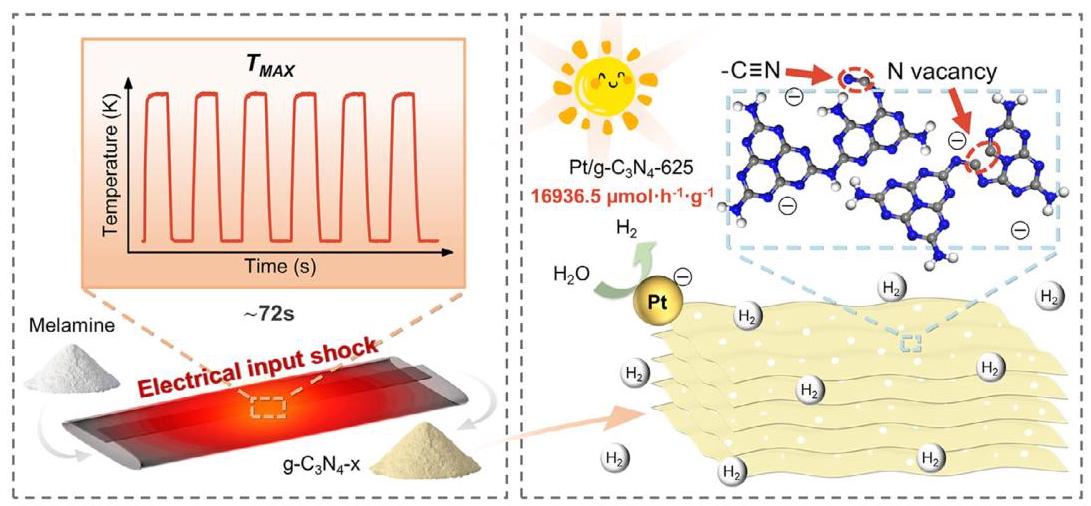

图2: g-C₃N₄-x处理程序示意图及其表面特性。(a)制备过程示意图,(b)不同温度下样品的颜色比较,(c)TEM图像显示层状结构,(d)表面介孔。

分析结果: 随着处理温度升高,样品颜色从浅灰黄色变为深土黄色,表明带隙发生变化。TEM图像显示所有样品均呈现明确的层状多孔结构,表面形貌均匀,富含介孔,这与BET分析结果一致,支持N₂C空位的存在。

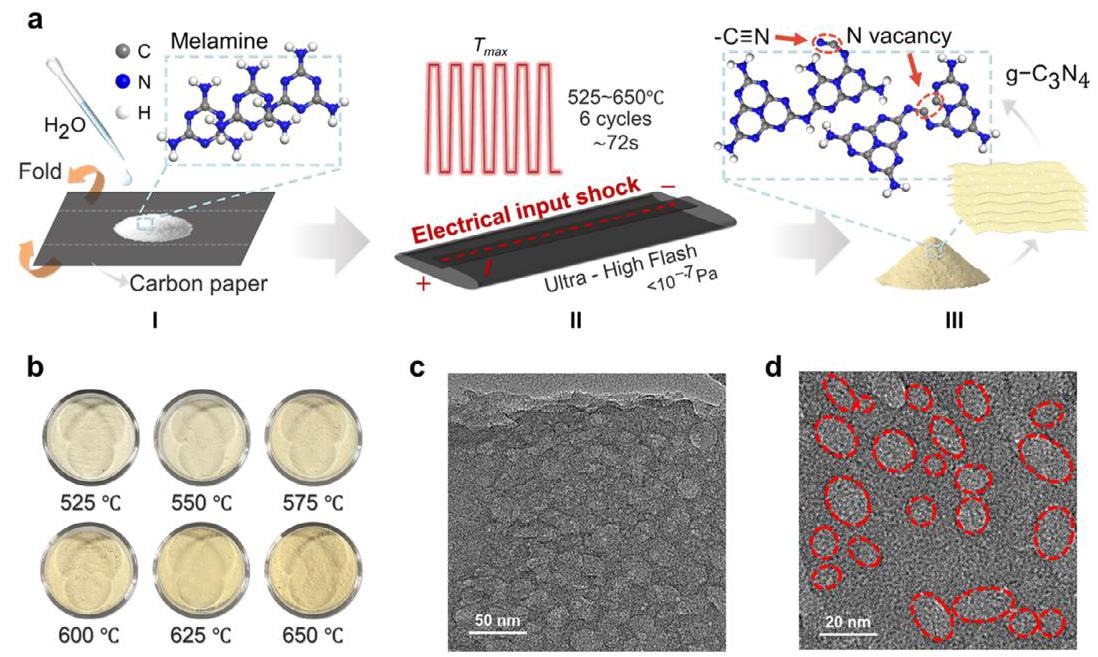

图3: g-C₃N₄-x的微观结构表征。(a)XRD图谱,(b)FTIR光谱,(c)EPR光谱,(d)C1s和N1s XPS光谱。

分析结果: XRD和FTIR分析显示flash Joule heating方法成功合成了g-C₃N₄-x。随着处理温度升高,(100)峰向较低2θ值移动,表明面间距增加,可能导致带隙变宽。FTIR光谱在2170 cm⁻¹附近出现弱吸收峰,归因于氰基(C≡N)的不对称伸缩振动,表明高温处理促进了C≡N缺陷的形成。EPR光谱在g=2.003附近观察到特征信号,与氮空位相关,信号强度与缺陷程度成正比。

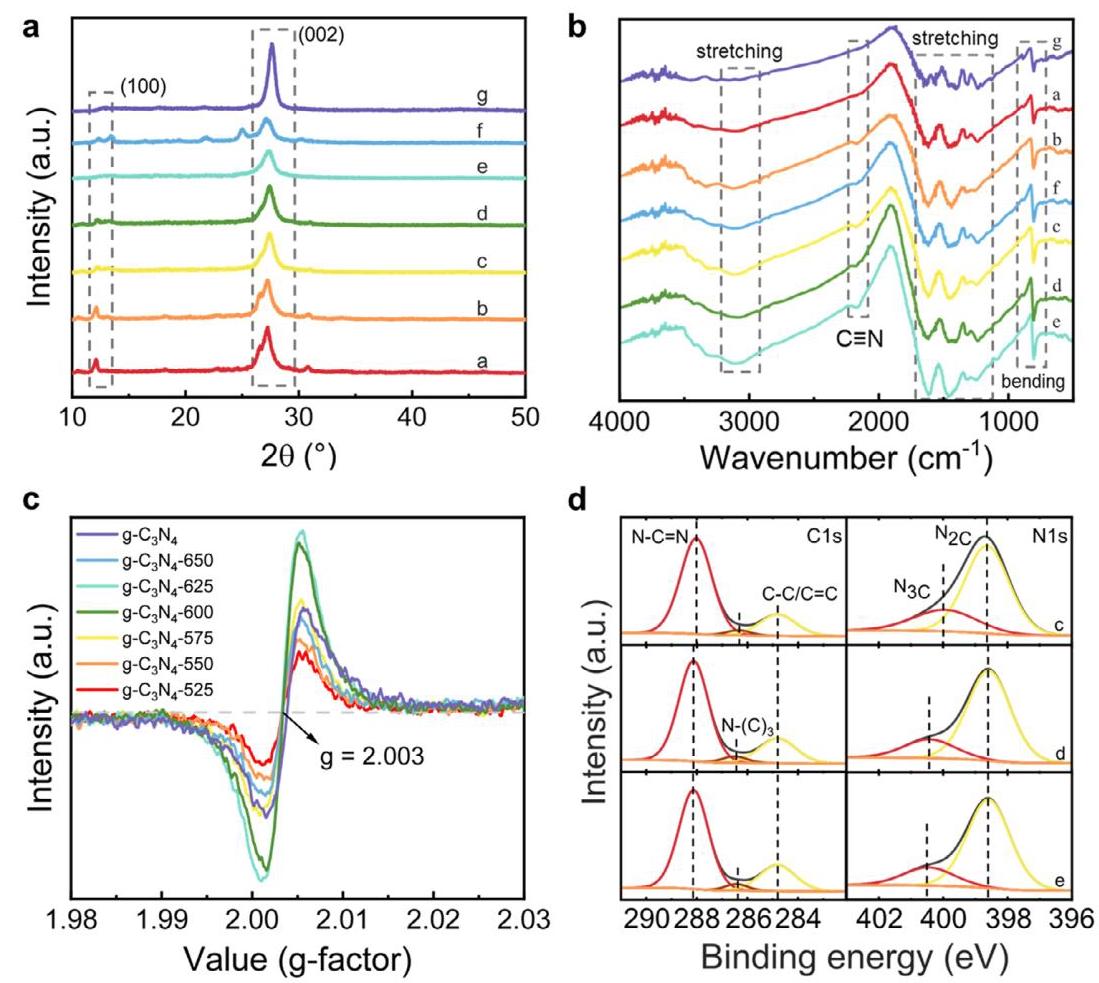

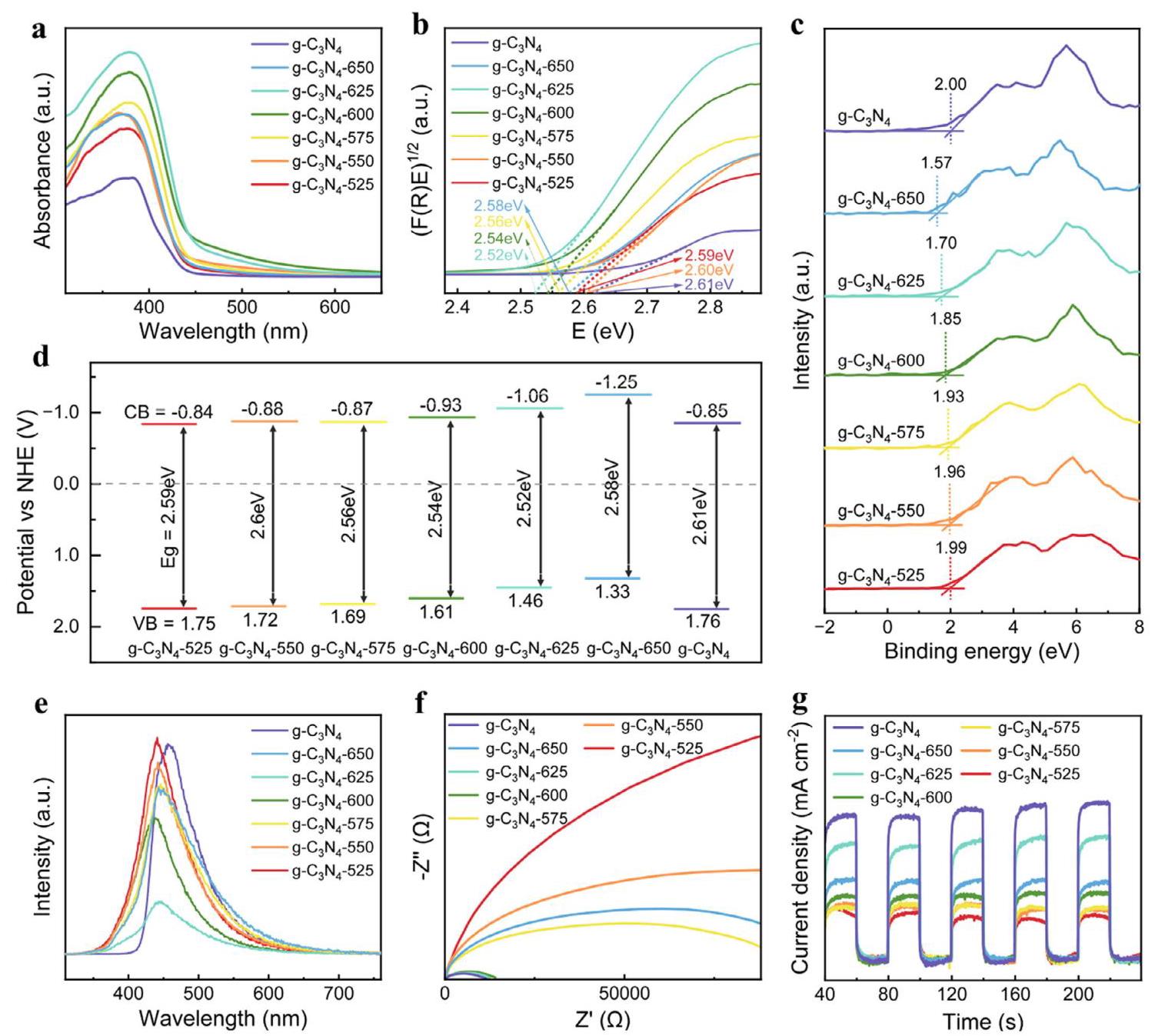

图4: g-C₃N₄-x的能带结构检测和光电性能表征。(a)UV-vis DRS图像,(b)(αhν)²与吸收光能的关系图,(c)VB-XPS图像,(d)能带结构排列,(e)PL光谱,(f)电化学阻抗谱的Nyquist图,(g)所有样品的光电流响应。

分析结果: 625°C合成的样品表现出最强的光吸收,最大吸收波长为456 nm。g-C₃N₄-625的带隙最小(2.52 eV)。PL光谱显示,除g-C₃N₄-650外,所有样品的PL峰强度随处理温度升高而降低,表明较高的处理温度降低了样品结晶度并抑制了载流子复合。g-C₃N₄-625的PL峰强度最低,表明其抑制电子-空穴复合的能力最好。电化学测试表明,氮缺陷的引入增强了g-C₃N₄-x的电荷转移能力。

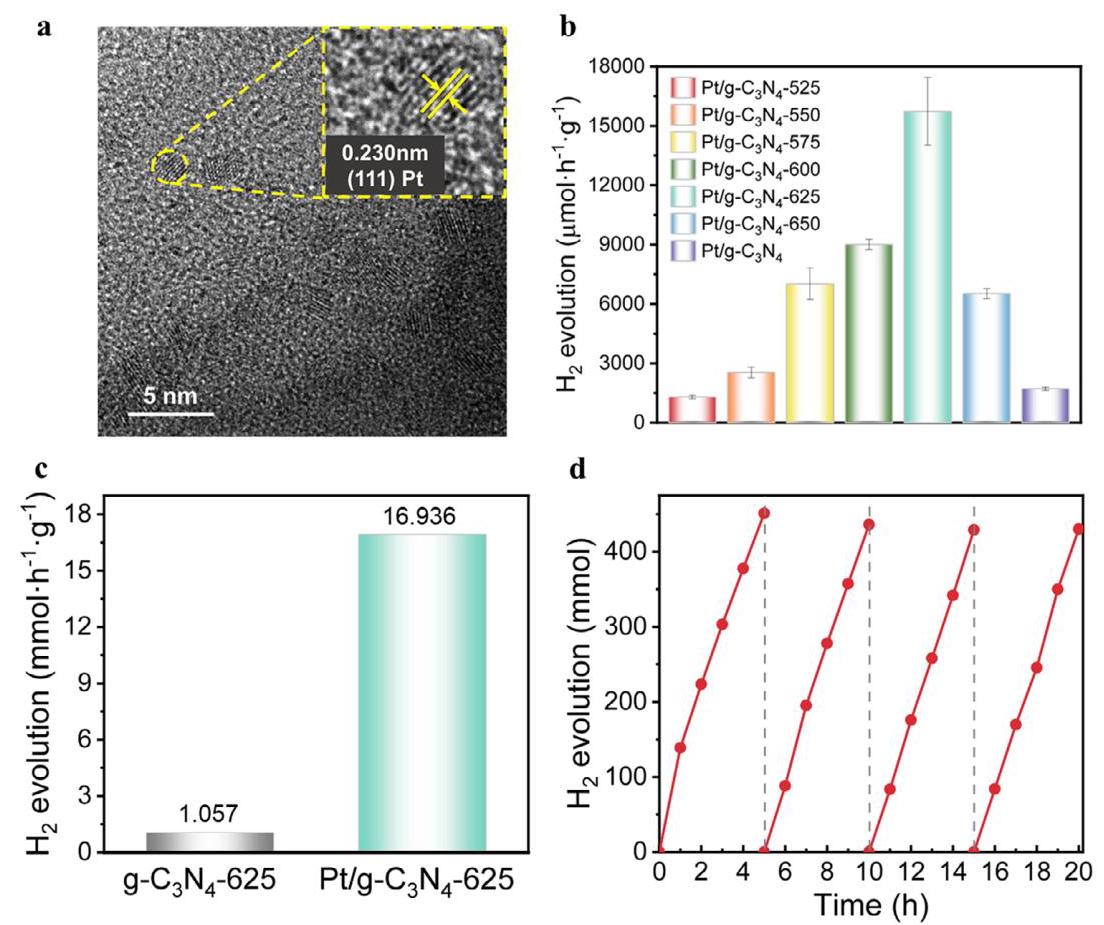

图5: 基于相同合成方法的g-C₃N₄-x光催化剂的表征和性能评估。(a)Pt/g-C₃N₄-625的TEM图像,(b)Pt/g-C₃N₄-x的氢气产生速率图,(c)有Pt和无Pt加载的g-C₃N₄-625的氢气产生速率比较,(d)Pt/g-C₃N₄-625的稳定性测试。

分析结果: Pt/g-C₃N₄-625表现出最高的光催化析氢速率,达到16936.5 μmol h⁻¹ g⁻¹,是未改性g-C₃N₄的8倍。稳定性测试表明,在四个连续测试周期中,氢气 evolution速率保持稳定,每个周期持续5小时,证明氮缺陷的引入不仅增强了光催化活性,还保持了结构稳定性。

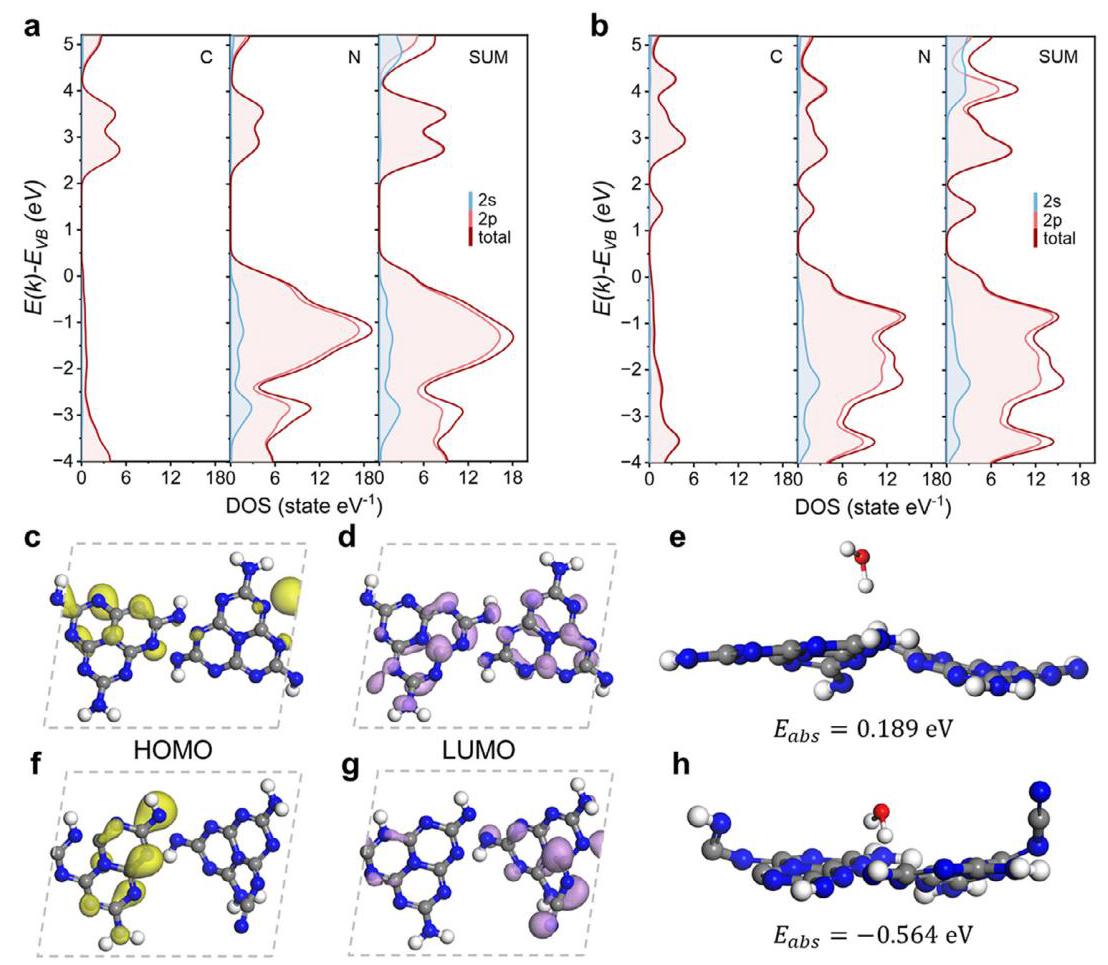

图6: g-C₃N₄和g-C₃N₄-C≡N-V_N的DFT模拟结果。(a,b)分别显示g-C₃N₄和g-C₃N₄-C≡N-V_N的态密度(DOS),(c,d,f,g)分别说明g-C₃N₄和g-C₃N₄-C≡N-V_N的最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占分子轨道(LUMO)的电荷密度分布,(e,h)分别展示水分子在g-C₃N₄和g-C₃N₄-C≡N-V_N表面吸附的模拟快照。

分析结果: DFT计算表明,氮缺陷的引入导致能带隙变窄,并在g-C₃N₄-C≡N-V_N中引起显著的电荷密度重新分布,导致HOMO局域化空穴和LUMO局域化电子之间的空间分离。缺陷引入还提高了水分子在材料表面的吸附能力,g-C₃N₄-C≡N-V_N系统的水吸附能(-0.564 eV)明显高于原始g-C₃N₄系统(0.189 eV)。

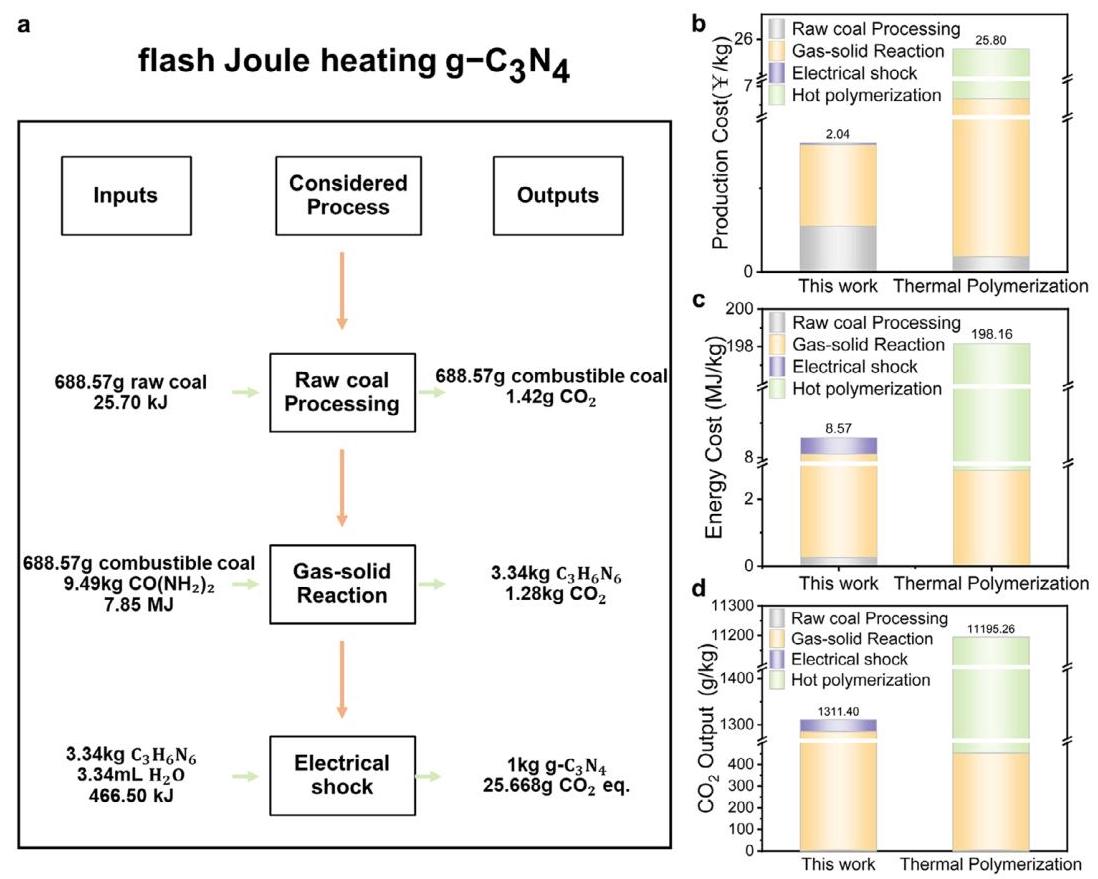

图7: 生命周期评估和经济效益分析图。(a)闪光焦耳加热g-C₃N₄-x的简要生命周期评估,包括输入和输出,(b)不同方法制备碳氮化物的货币成本比较,(c)能耗比较,(d)CO₂排放比较。

分析结果: 与传统热聚合方法相比,闪光焦耳加热法在成本、能耗和环境影响方面具有显著优势。闪光焦耳加热合成碳氮化物的成本仅为2.04元/千克,远低于热聚合法的25.8元/千克。总能耗为8.57 MJ/kg,而热聚合法为198.16 MJ/kg。CO₂排放仅为1311.4 g/kg,而热聚合法为11195.26 g/kg。这些结果表明闪光焦耳加热法在工业规模碳氮化物生产方面具有巨大潜力。