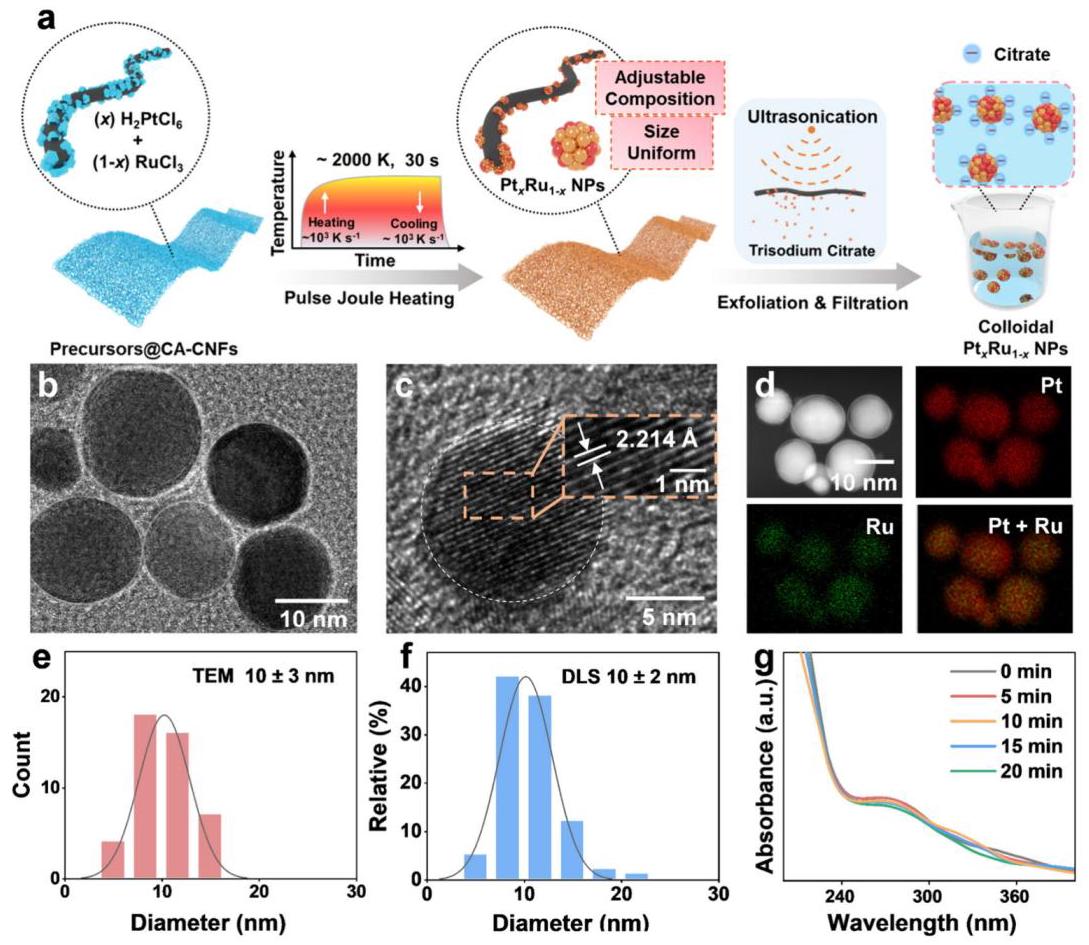

图1: 胶体PtxRu1-x NPs的制备和表征

(a) 胶体NP合成示意图:金属盐前体加载到CA-CNFs上,通过脉冲焦耳加热和超声剥离生成单分散胶体PtxRu1-x NPs。

(b, c) 胶体Pt0.6Ru0.4 NPs的TEM和HAADF-STEM图像。

(d) 胶体Pt0.6Ru0.4 NPs的EDS元素映射。

(e, f) 通过TEM和DLS确定的胶体Pt0.6Ru0.4 NPs尺寸分布。

(g) UV-vis光谱显示胶体Pt0.6Ru0.4 NPs的时间稳定性。

分析结果: 该图证实了成功合成均匀尺寸、可调组成的胶体NPs,EDS映射显示Pt和Ru元素均匀分布,UV-vis光谱表明胶体稳定性良好,适用于后续单粒子电催化研究。