Phase Junction Induction Through Atomic Ratio Tuning of Molybdenum Carbides for Enhanced Stepwise Iodine Conversion

通过调控碳化钼原子比诱导相结以增强碘的逐步转化

Song Chen, Jizhen Ma, Qianwu Chen, Wenshuo Shang, Jinshuai Liu, Junhao Shang, Yanxu Wang, and Jintao Zhang*

DOI: [待补充] | Journal Name [待补充] | 2025

PDF原文

论文亮点

- 创新合成方法: 采用闪速焦耳加热(FJH)法,通过调控钼/碳原子比,在氮掺杂碳(NC)中均匀分散并可控地构建了碳化钼(MoxC)的α-MoC/β-Mo2C相结异质结构。

- 卓越电池性能: 基于该相结催化剂组装的锌碘电池表现出优异的循环稳定性(50,000次循环后容量保持率高达95.2%)和高倍率性能(20C下容量为216.7 mAh g-1)。

研究背景

- 锌碘电池因其碘资源丰富、放电电压平台高(~1.3 V vs Zn/Zn2+)、理论容量高(211 mAh g-1)等优点而备受关注。其基于固-液转化机制,避免了插层型电极材料常见的结构坍塌问题。

- 然而,碘本身导电性差,且充放电过程中易生成可溶性的多碘化物(如I3-, I5-),导致“穿梭效应”,引起活性物质流失、容量衰减和库仑效率降低,严重制约了电池性能。

- 开发兼具高导电性、大比表面积和强催化活性的碘宿主材料,以物理限域和化学吸附双功能抑制穿梭效应、促进碘快速转化,是提升锌碘电池性能的关键。

研究方法

本研究采用闪速焦耳加热(Flash Joule Heating, FJH)方法进行材料合成与相结构建:

- 前驱体准备: 以ZIF-8作为氮掺杂碳(NC)源和骨架,五氯化钼(MoCl5)作为钼源。

- 快速合成: 对前驱体施加瞬时大电流,使其在极短时间内(秒级)经历超高温热冲击(温度-时间曲线如图1b所示)。此过程使MoCl5升华并与固态碳发生气-固界面反应,生成碳化钼(MoxC)纳米晶。

- 相结调控: 通过精确调控MoCl5与NC的摩尔比以及焦耳加热的温度/时间参数,控制产物中钼与碳的原子比,从而实现α-MoC(富钼,MoC)和β-Mo2C(富碳,Mo2C)两种晶相的形成及其相结(α-MoC/β-Mo2C)的构建。

- 材料表征: 利用TEM, HRTEM, HAADF-STEM, EDS mapping(图1c-e)、XPS(图2a)、XRD(图2c)、Raman(图2b)、BET(图2e-g)等手段对材料的形貌、结构、元素分布、化学状态、孔结构进行系统表征。

- 性能测试: 将材料作为碘宿主和催化剂,组装成锌碘电池,测试其循环伏安(CV)、倍率性能、长循环寿命(图4a-h)等电化学性能。

- 机理探究: 结合in situ Raman(图5a-b)、in situ UV-vis(图5c-d)、电化学阻抗(EIS)等实验手段,以及密度泛函理论(DFT)计算(图3, 图6),深入研究相结对碘物种的吸附、内置电场的形成及其对碘逐步转化反应动力学的增强机制。

主要结论

- 成功通过FJH方法实现了α-MoC和β-Mo2C相结在氮掺杂碳中的可控构建。相结界面形成了由β-Mo2C指向α-MoC的内置电场(图3e),有效促进了电荷迁移,降低了反应能垒。

- 该相结异质结构对碘物种(I2, I-, I3-, I5-)表现出差异化强吸附(I2和I-优先吸附于α-MoC,多碘化物优先吸附于相结界面)和卓越的催化活性,实现了碘的快速逐步转化,显著抑制了穿梭效应。

- 基于α,β-MoxC/NC的锌碘电池展现出超长循环寿命(50,000次循环后容量保持率95.2%)和优异倍率性能(20C高倍率下容量仍保持216.7 mAh g-1),性能优于当前大多数报道的锌碘电池。

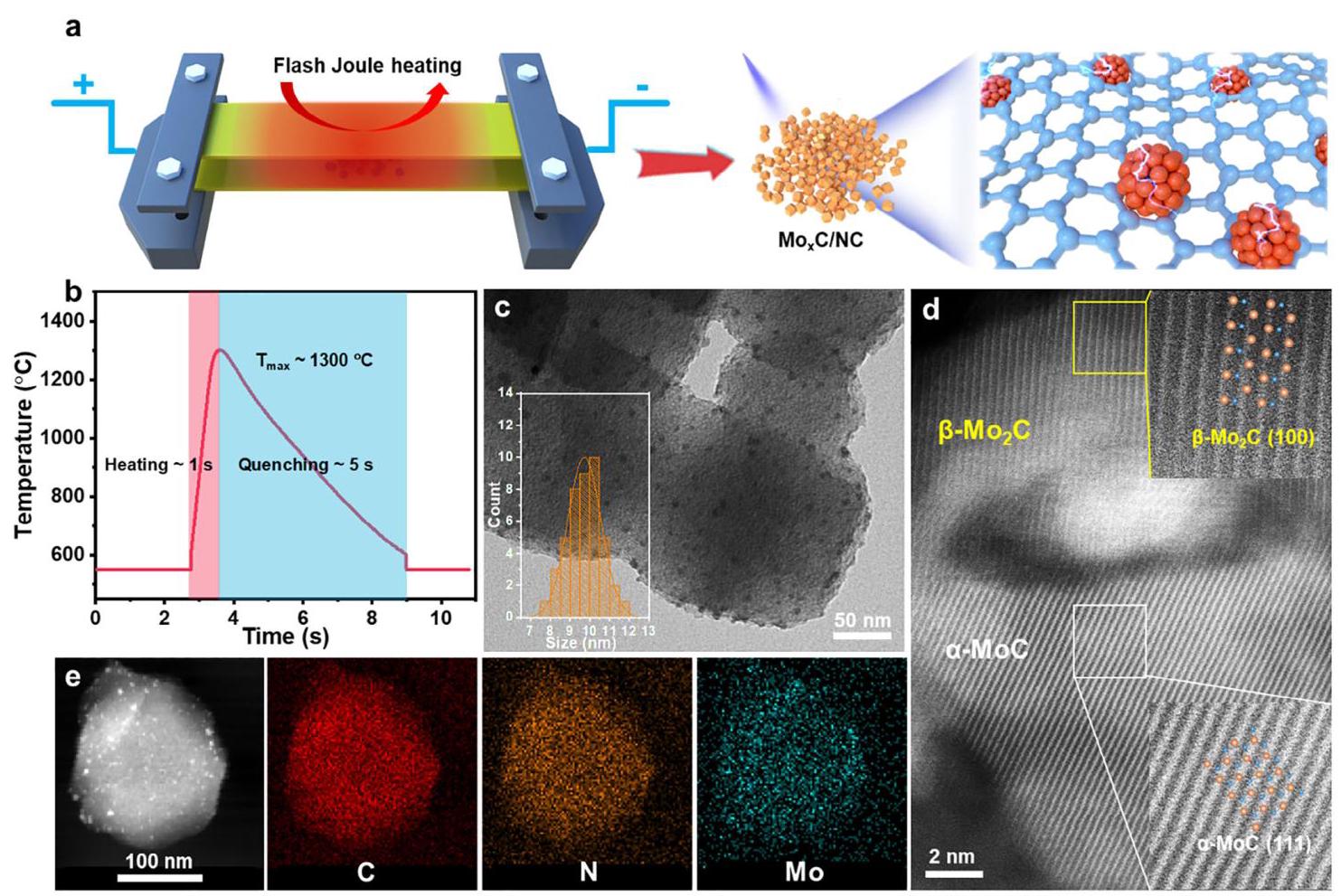

材料合成与结构表征

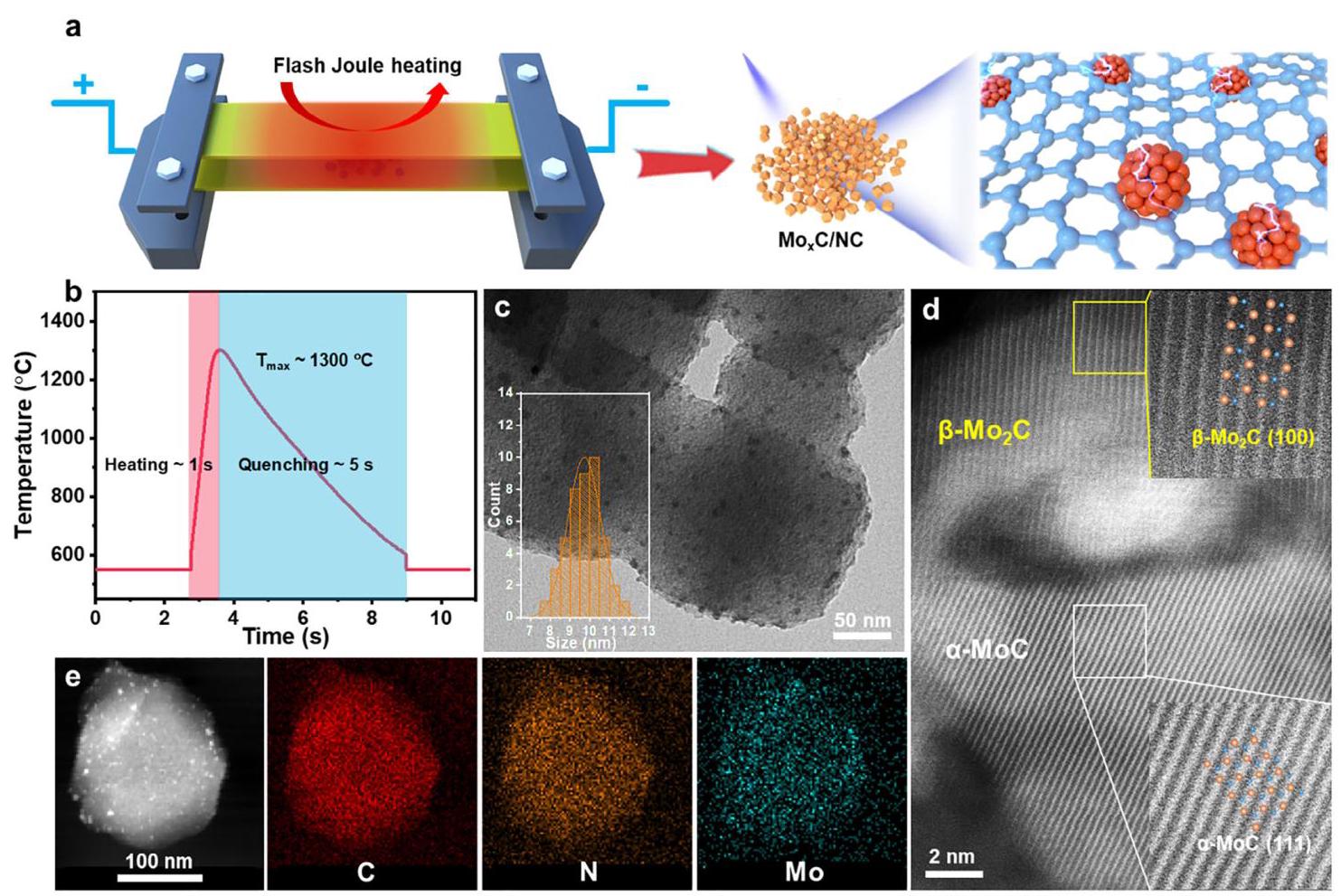

图1. MoxC/NC的合成与结构表征。(a) FJH法合成MoxC/NC的示意图。(b) FJH处理过程中的温度-时间曲线。(c) TEM图像,插图为α,β-MoxC/NC的粒径分布统计。(d) HAADF-HRTEM图像及α-MoC (111) 和 β-Mo2C (100) 的界面。(e) C, N, Mo元素的EDS mapping图像。

分析结果: FJH方法实现了快速升温(~3000 K/s)和冷却,成功将平均尺寸约为9.7 nm的MoxC纳米颗粒均匀分散在NC载体上。HRTEM和EDS mapping清晰证实了α-MoC和β-Mo2C两相及其界面的存在,表明成功构建了相结异质结构。

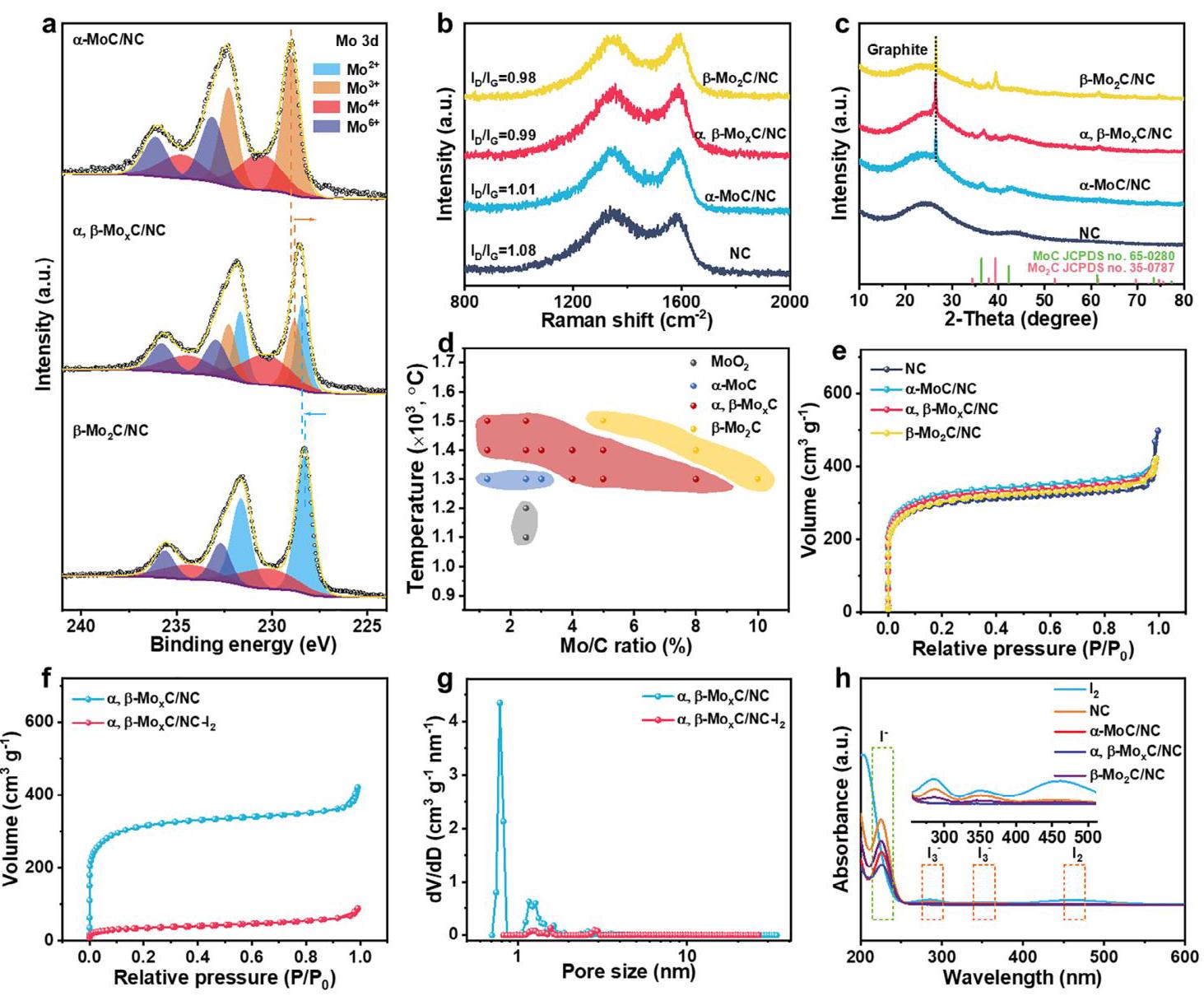

光谱与结构分析

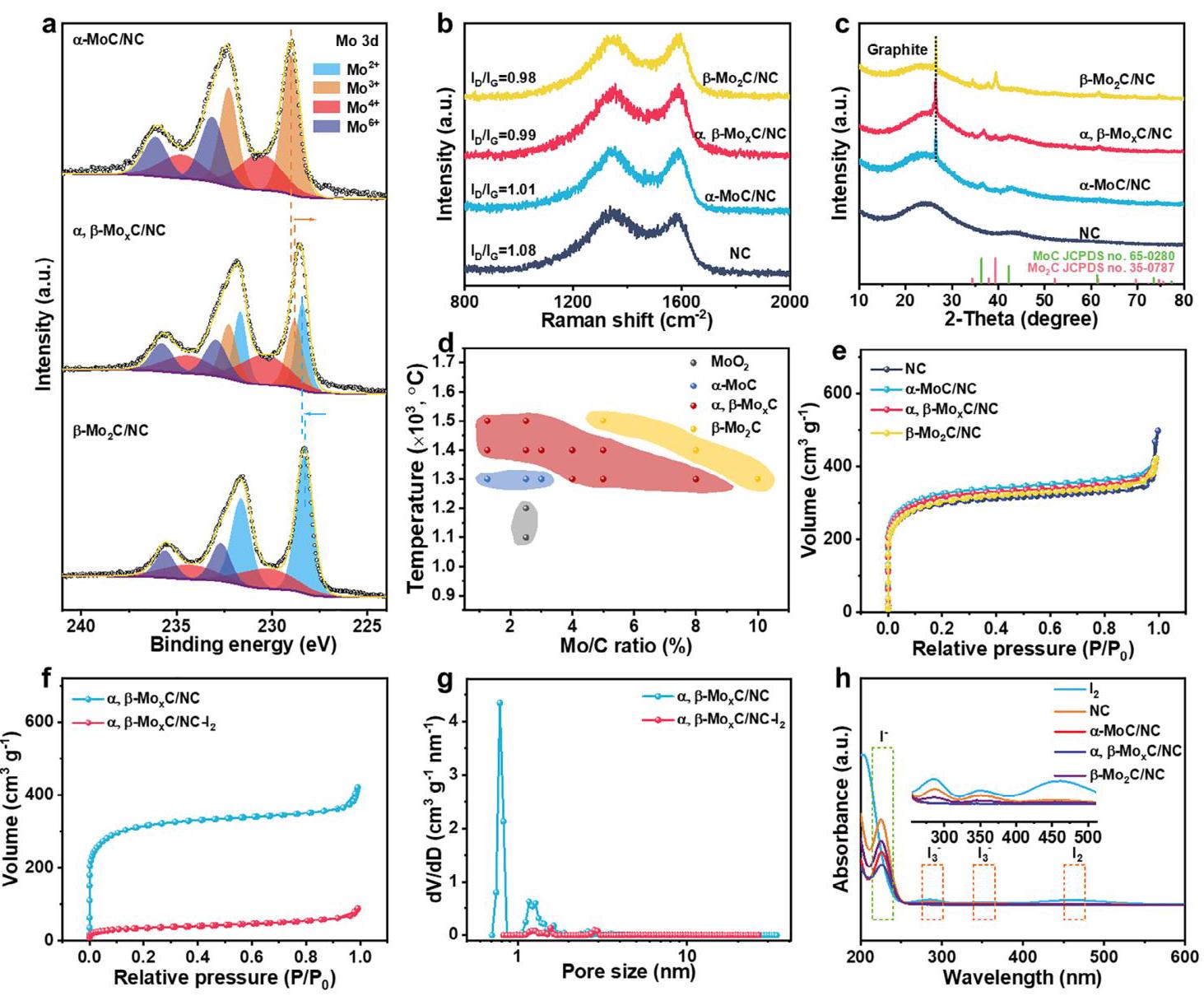

图2. MoxC/NC的光谱分析。(a) Mo 3d的高分辨率XPS光谱。(b) NC, α-MoC/NC, α,β-MoxC/NC, 和 β-Mo2C/NC的拉曼光谱。(c) 同上样品的XRD图谱。(d) MoxC晶相与温度和Mo/C摩尔比的关系图。(e) NC, α-MoC/NC, α,β-MoxC/NC, 和 β-Mo2C/NC的氮气吸附-脱附等温线。(f, g) α,β-MoxC/NC负载碘前后的氮气吸附-脱附等温线及相应的孔径分布。(h) 碘吸附测试后上清液的UV-vis光谱。

分析结果: XPS Mo 3d光谱(图2a)显示α,β-MoxC/NC中Mo2+(β-Mo2C)峰轻微蓝移,Mo3+(α-MoC)峰轻微红移,证实了电子从β-Mo2C向α-MoC迁移,界面处存在强相互作用。XRD和相图(图2c,d)表明通过调控MoCl5比例和温度可实现从α-MoC到β-Mo2C的相变。BET测试(图2e-g)表明材料具有高比表面积(~1000 m²/g),且负载碘后孔道被填充。UV-vis光谱(图2h)显示α,β-MoxC/NC对碘具有极强的吸附能力,溶液中的I2和I3-被完全吸附。

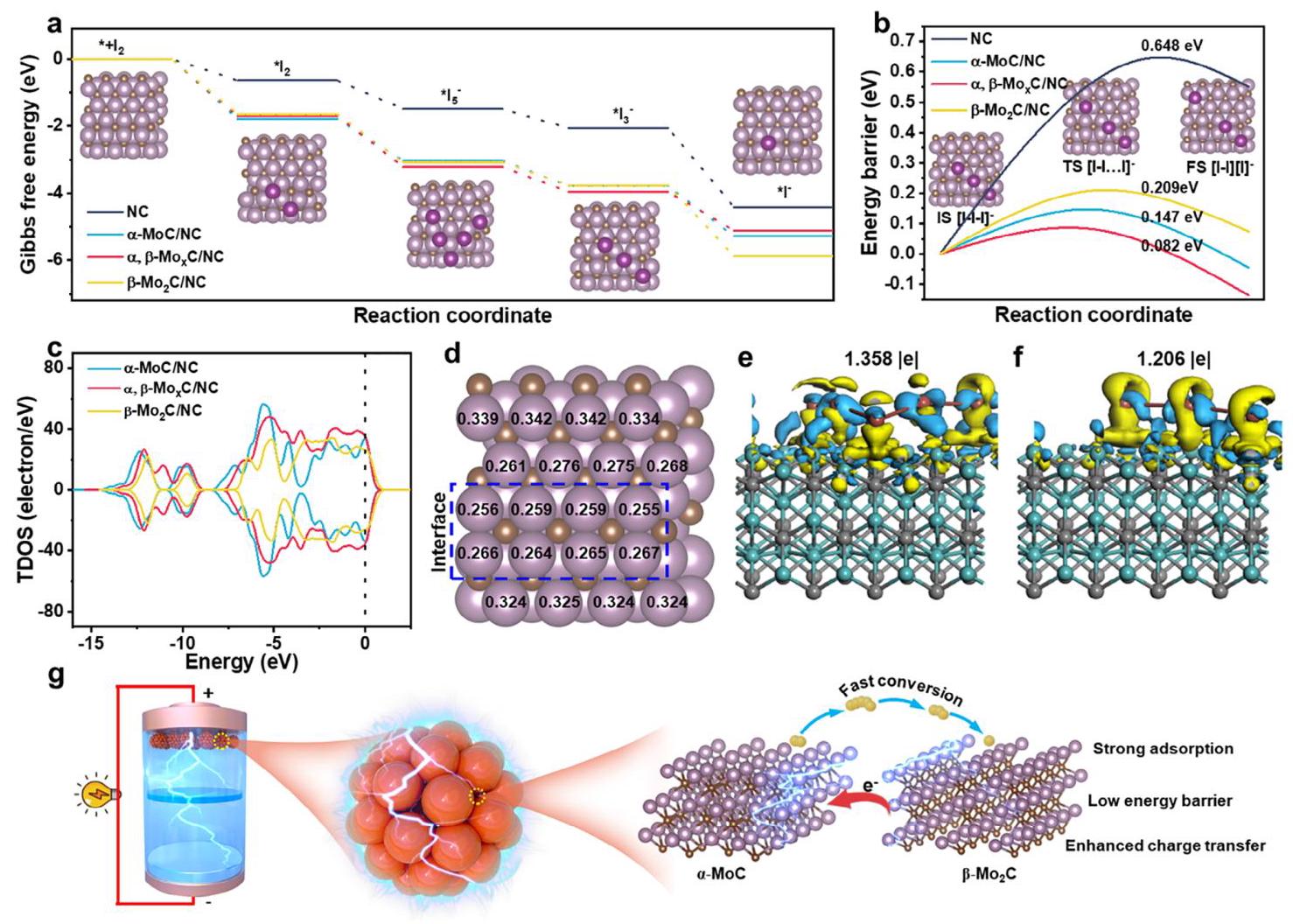

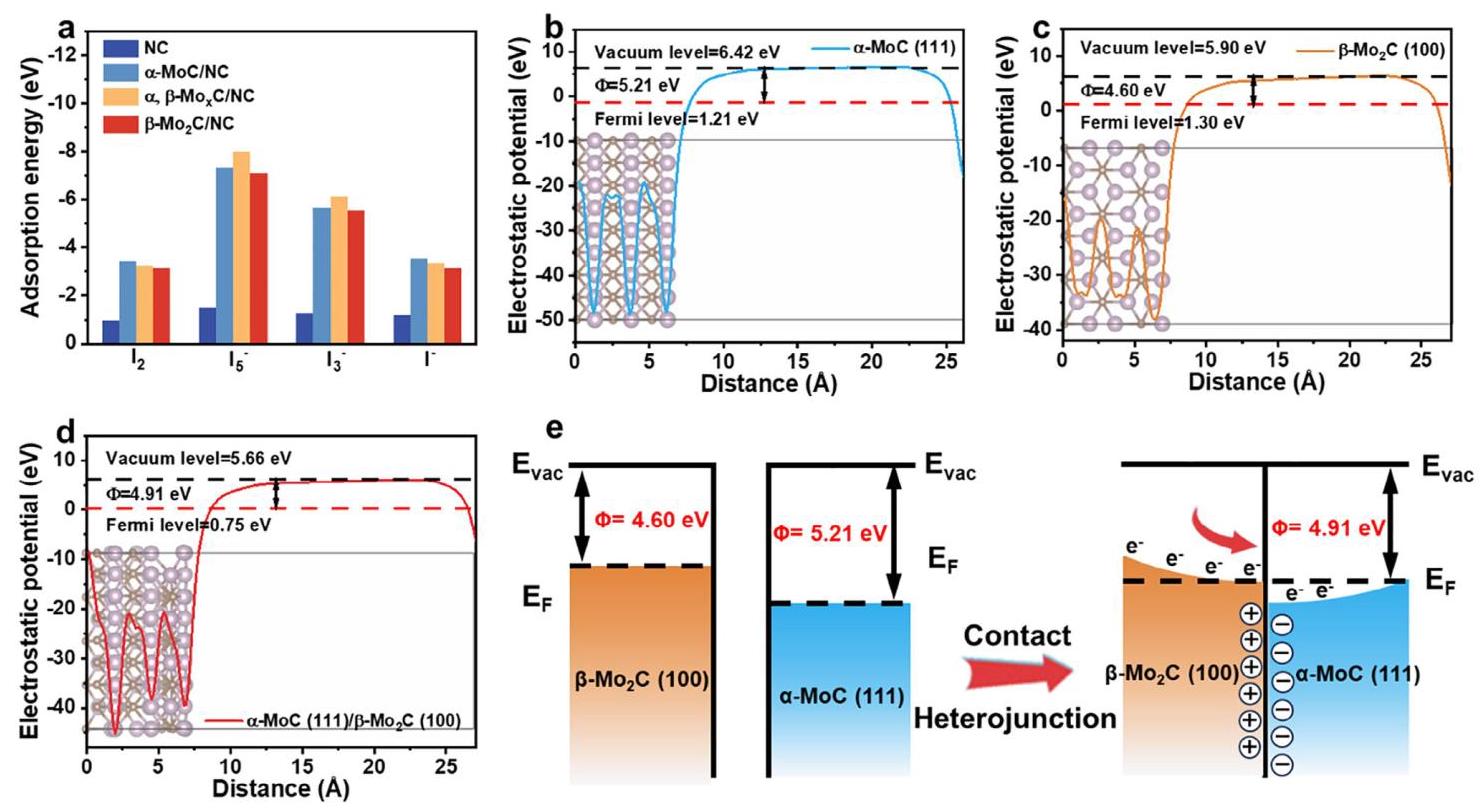

理论计算:吸附与内置电场

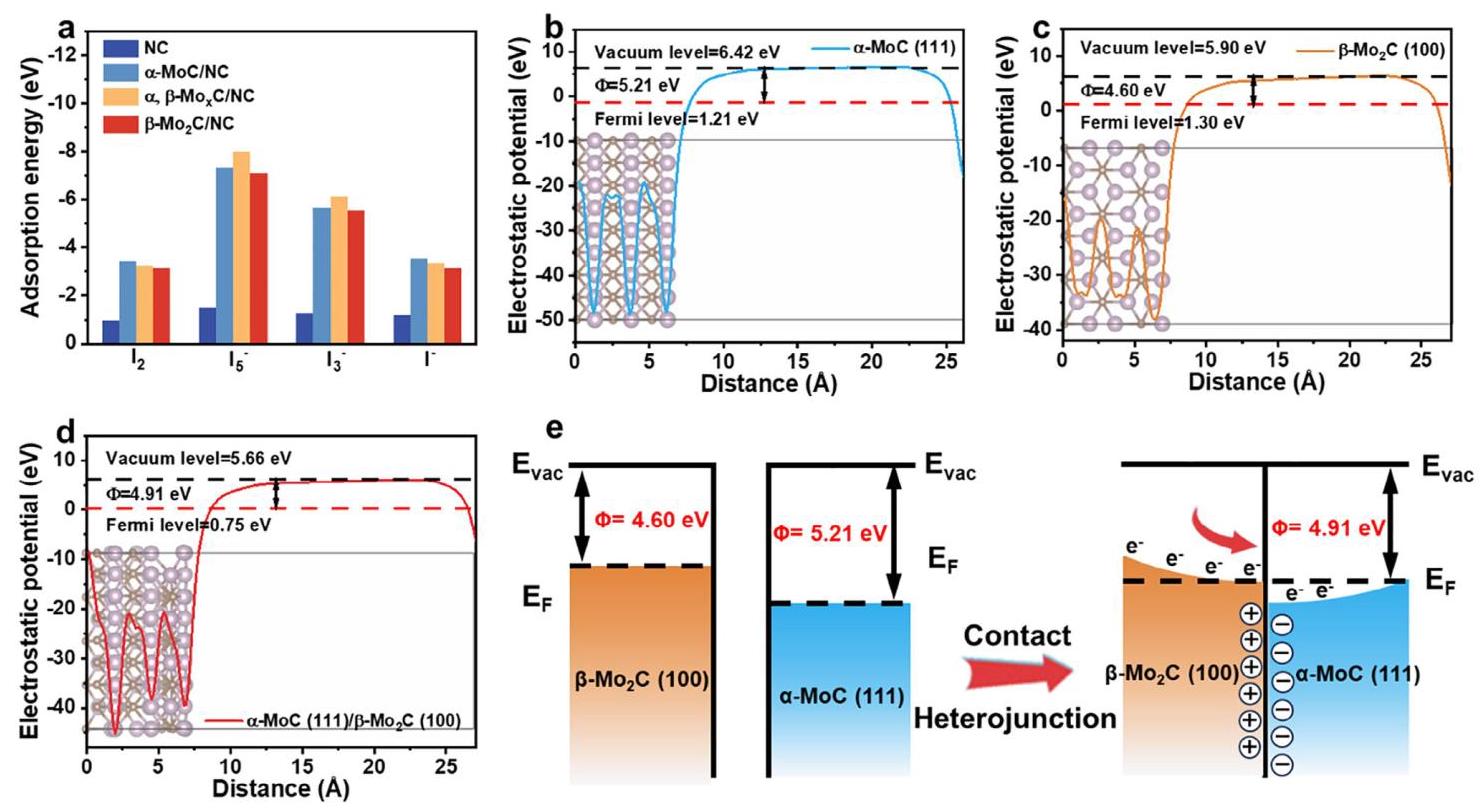

图3. 异质结构的理论计算。(a) 碘物种与不同基底之间吸附能的DFT计算。(b-d) (b) α-MoC (111), (c) β-Mo2C (100), 和 (d) α-MoC (111)/β-Mo2C (100) 界面的静电势。(e) 接触前后能级变化示意图。

分析结果: DFT计算(图3a)表明α-MoC (111) 对I2和I-吸附最强,而α-MoC/β-Mo2C相结界面对多碘化物(I3-, I5-)吸附最优,这种差异化吸附有利于碘的逐步转化。功函数计算(图3b-d)显示α-MoC (111) 和 β-Mo2C (100) 的功函数分别为5.21 eV和4.6 eV,差异驱动电子自发从β-Mo2C流向α-MoC,在界面处形成内置电场(图3e),极大地促进了电荷转移和反应动力学。

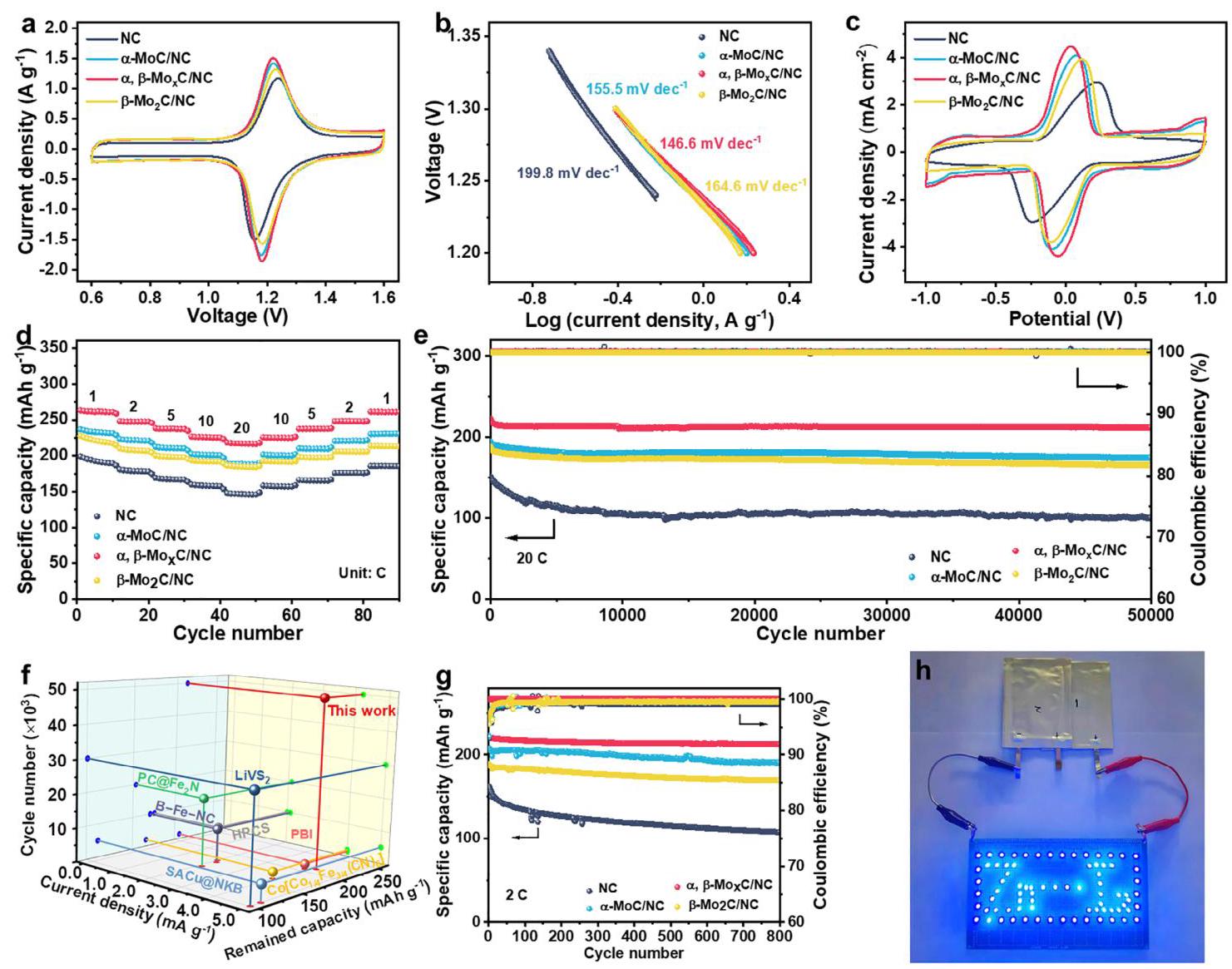

电化学性能

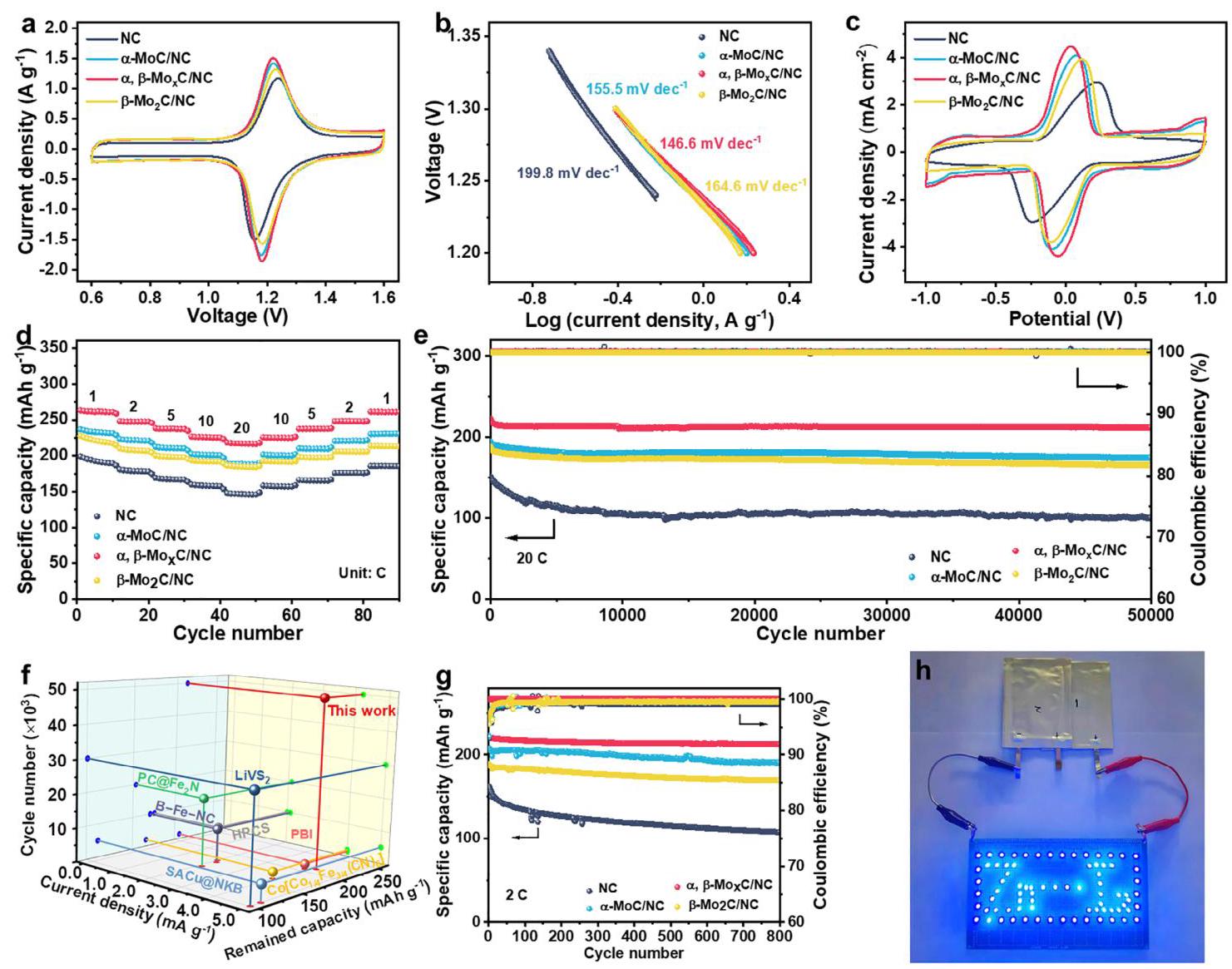

图4. Zn-I2电池的电化学性能。(a) 使用NC, α-MoC/NC, α,β-MoxC/NC, 和 β-Mo2C/NC阴极组装的Zn-I2电池的CV曲线。(b) 根据CV还原峰得到的Tafel图。(c) 使用不同碘宿主的对称电池的CV曲线。(d) Zn-I2电池的倍率性能和 (e) 长期稳定性。(f) 与近期报道的电池性能对比。(g) 软包电池在2C下的循环稳定性。(h) 两个串联的α,β-MoxC/NC阴极软包电池点亮78个LED灯的数字照片。

分析结果: α,β-MoxC/NC阴极的电池表现出最小的电压极化(37 mV,图4a)和最低的Tafel斜率(146.6 mV dec-1,图4b),表明其具有最优的碘 redox 可逆性和反应动力学。其倍率性能(20C下216.7 mAh g-1,图4d)和循环稳定性(50,000次循环后容量保持率95.2%,图4e)远超其他对比样品和文献报道值(图4f)。软包电池也展示了出色的循环性能(800次循环后容量保持率95.9%,图4g)和实际应用潜力(点亮78个LED,图4h)。

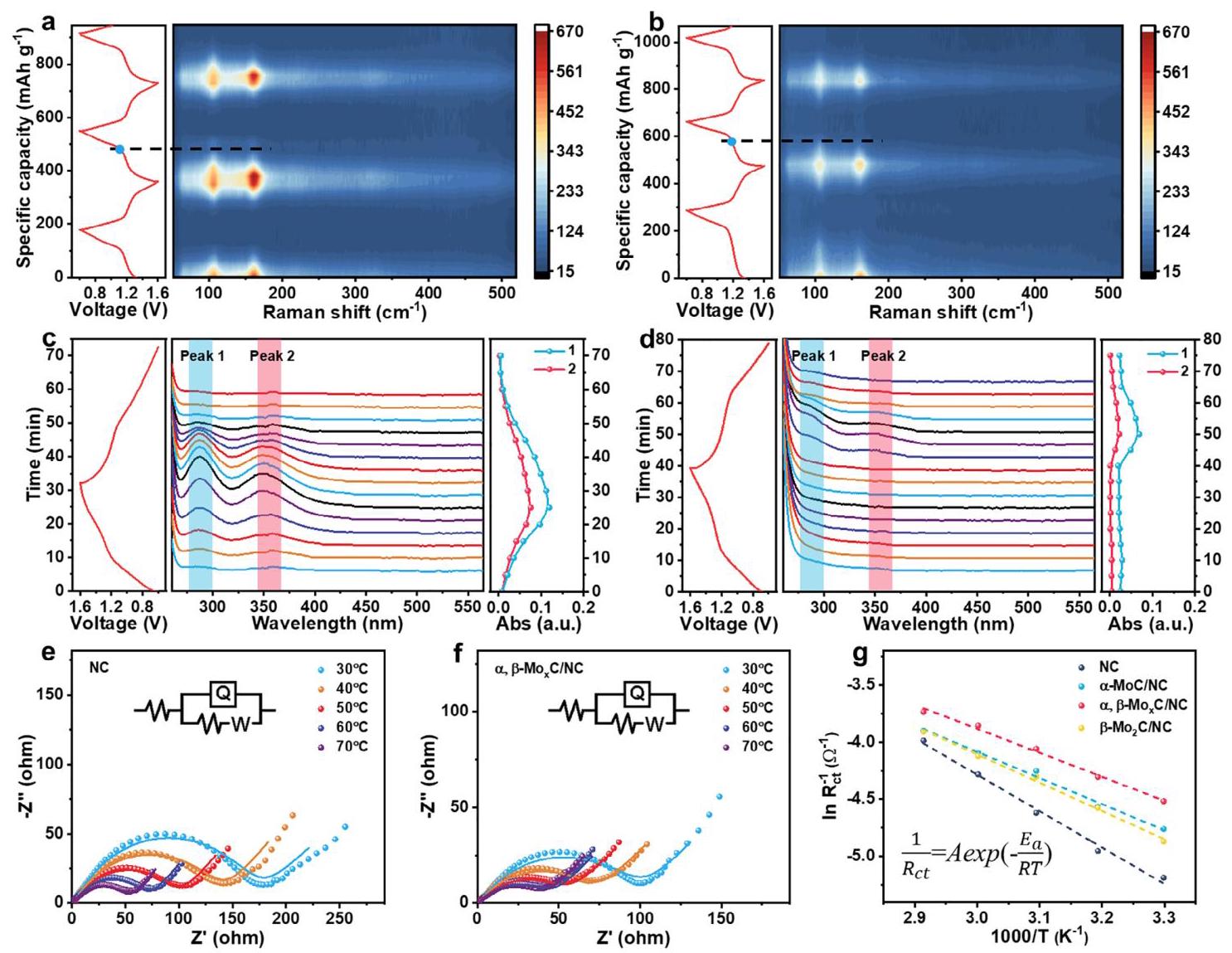

碘转化过程分析

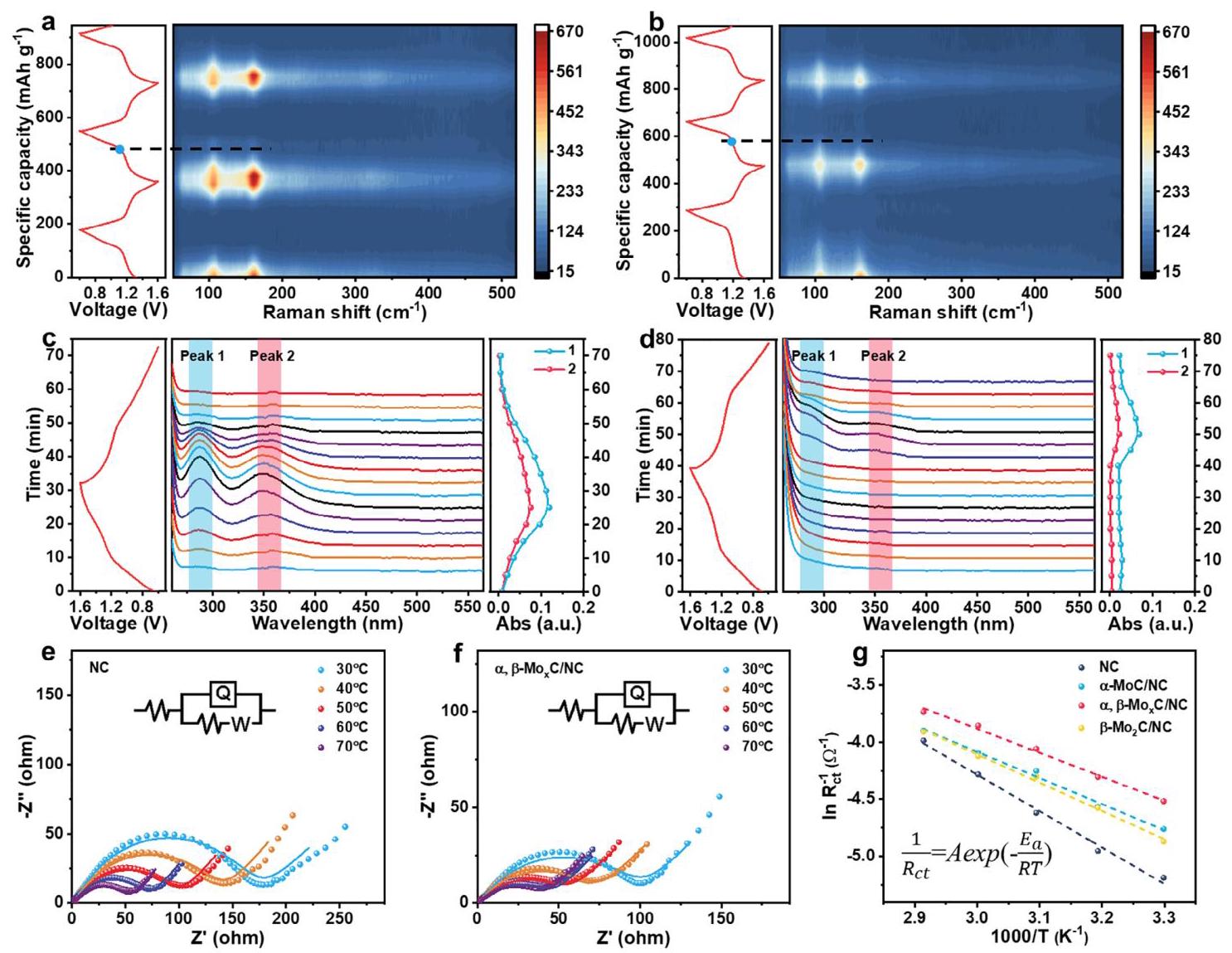

图5. 碘转化过程分析。(a, c) 使用NC阴极和 (b, d) α,β-MoxC/NC阴极的Zn-I2电池的in situ拉曼光谱、in situ UV-vis光谱及相应的电压-时间曲线。(e) NC和 (f) α,β-MoxC/NC阴极电池在不同温度下的Nyquist图。(g) Arrhenius曲线,活化能由拟合线的斜率得到。

分析结果: In situ Raman(图5a-b)显示,在NC阴极上,多碘化物(I3-, I5-)信号在放电过程中缓慢减弱,表明转化缓慢。而在α,β-MoxC/NC阴极上,多碘化物信号在放电初期(~1.2 V)即迅速消失,证明了其快速且高效的催化转化能力。In situ UV-vis(图5c-d)进一步证实α,β-MoxC/NC电极能极大抑制多碘化物溶解到电解液中。EIS测试(图5e-f)和Arrhenius曲线(图5g)表明α,β-MoxC/NC具有最低的电荷转移电阻(Rct)和最低的碘转化反应活化能(Ea = 17.4 kJ mol-1),从动力学角度证明了相结的优越性。

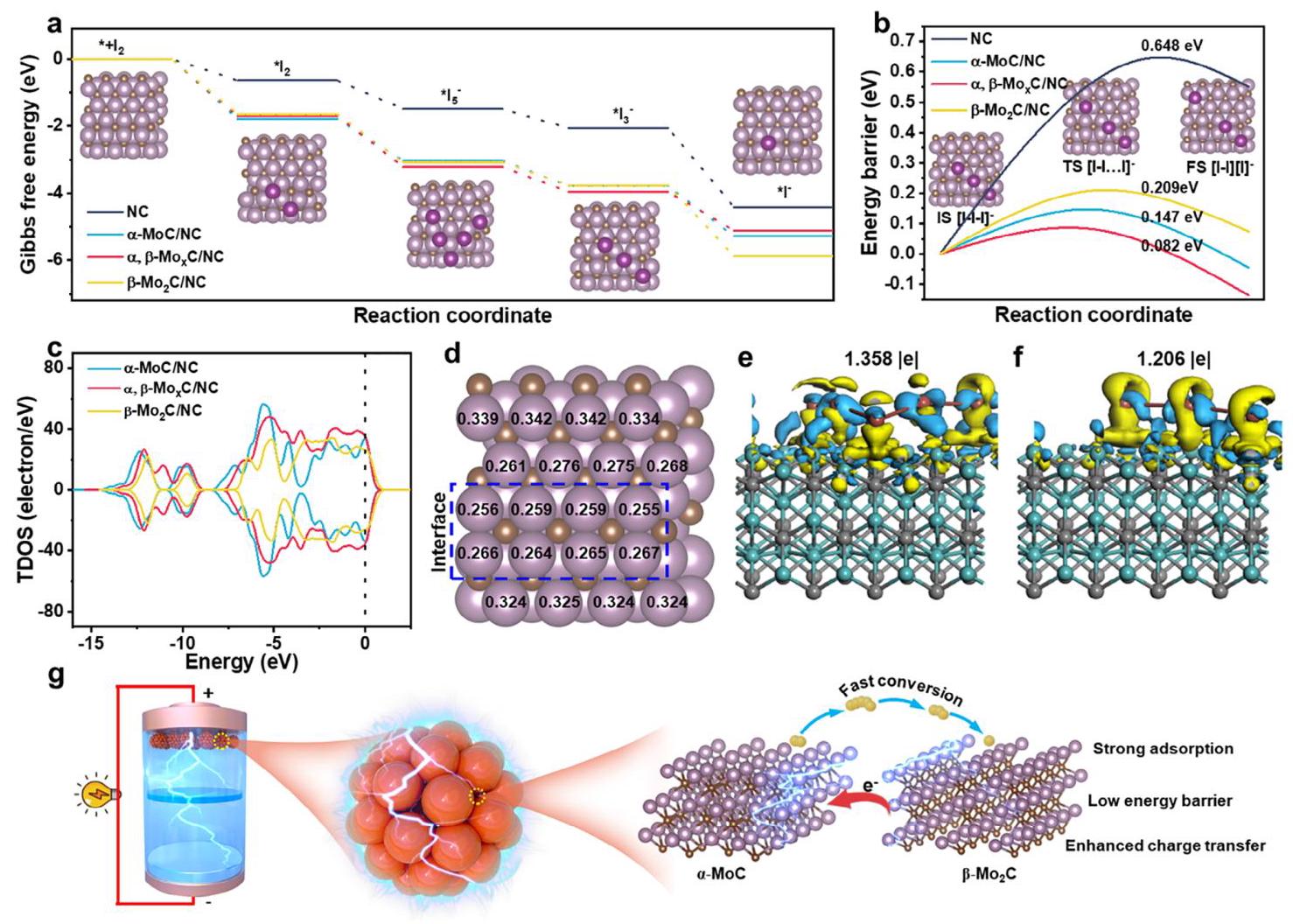

碘 redox 机理的理论计算

图6. 碘 redox 机理的理论计算。(a) I2还原反应在NC, α-MoC/NC, α,β-MoxC/NC, 和 β-Mo2C/NC上的吉布斯自由能图。(b) 在不同晶面上的解离能垒。(c) 不同晶面的总态密度(TDOS)。(d) α-MoC (111)/β-Mo2C (100)界面上的Mulliken电荷分布。(e) I5-, (f) I3- 与 α-MoC (111)/β-Mo2C (100)界面之间的电荷密度差,蓝色和黄色分别代表电荷积累和耗尽。(g) 加速碘逐步转化的示意图。

分析结果: DFT计算深入揭示了相结增强性能的机理。吉布斯自由能图(图6a)显示α,β-MoxC/NC相结上的各步反应能垒最低,热力学上最有利。其I3-解离能垒也最低(0.082 eV,图6b),动力学上更易进行。总态密度(TDOS,图6c)表明相结界面在费米能级附近的电子态密度更高,导电性更好。电荷分布(图6d)和电荷差分(图6e-f)表明界面处存在明显的电荷积累(α-MoC侧)和耗尽(β-Mo2C侧),形成了内置电场,并促进了碘物种与催化剂之间的强电荷转移(~1.2-1.35 e),强化了化学吸附,加速了I-I键的断裂和形成。基于以上,论文提出了如图6g所示的逐步转化机理:I2优先吸附在α-MoC上并被还原,生成的多碘化物迁移至相结界面被强吸附和进一步还原,最终在β-Mo2C上完成向I-的转化。内置电场和差异化吸附协同加速了此过程。