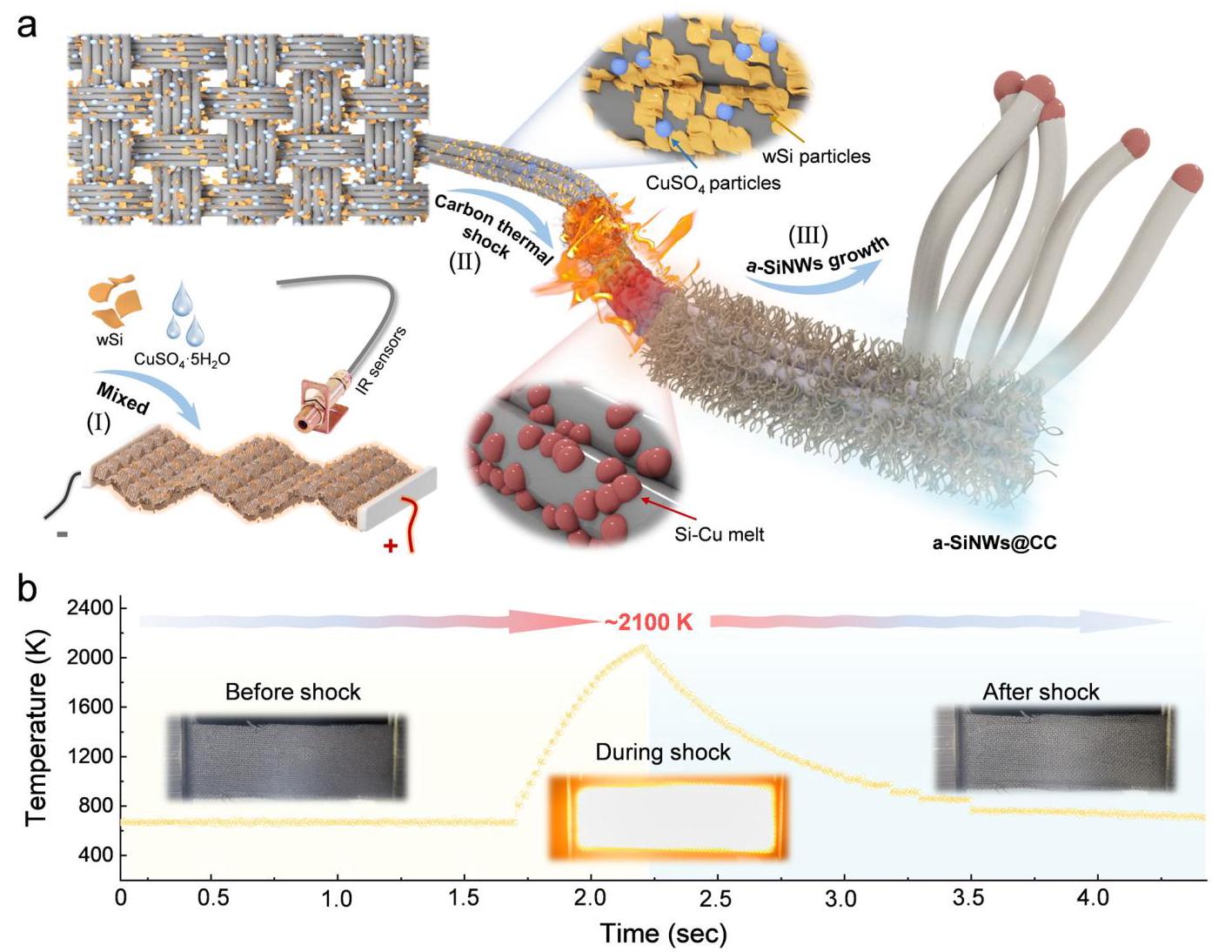

图1: CTS合成a-SiNWs@CC的过程

内容描述: 图1展示了使用碳热冲击(CTS)技术合成a-SiNWs@CC的整个过程,包括示意图和温度曲线。

分析结果: CTS技术提供了超快加热和淬火(约4.2×10³ K s⁻¹,温度2100K),使wSi快速液化分裂,为Si原子的定向扩散和纳米线生长创造了条件。温度曲线显示整个过程持续时间仅0.5秒,实现了瞬时结构转化。

第一作者: Liao Shen (廖申) - 昆明理工大学

通讯作者: Jijun Lu (吕继军) - 昆明理工大学, Wenhui Ma (马文会) - 云南大学, Xiaojing Hao - 新南威尔士大学

本研究采用碳热冲击(CTS)技术实现光伏废硅向非晶硅纳米线的瞬时结构转化:

通过SEM、TEM、XPS、XRD、Raman等多种表征手段对材料形貌、结构和化学组成进行分析,并组装半电池和全电池进行电化学性能测试。

内容描述: 图1展示了使用碳热冲击(CTS)技术合成a-SiNWs@CC的整个过程,包括示意图和温度曲线。

分析结果: CTS技术提供了超快加热和淬火(约4.2×10³ K s⁻¹,温度2100K),使wSi快速液化分裂,为Si原子的定向扩散和纳米线生长创造了条件。温度曲线显示整个过程持续时间仅0.5秒,实现了瞬时结构转化。

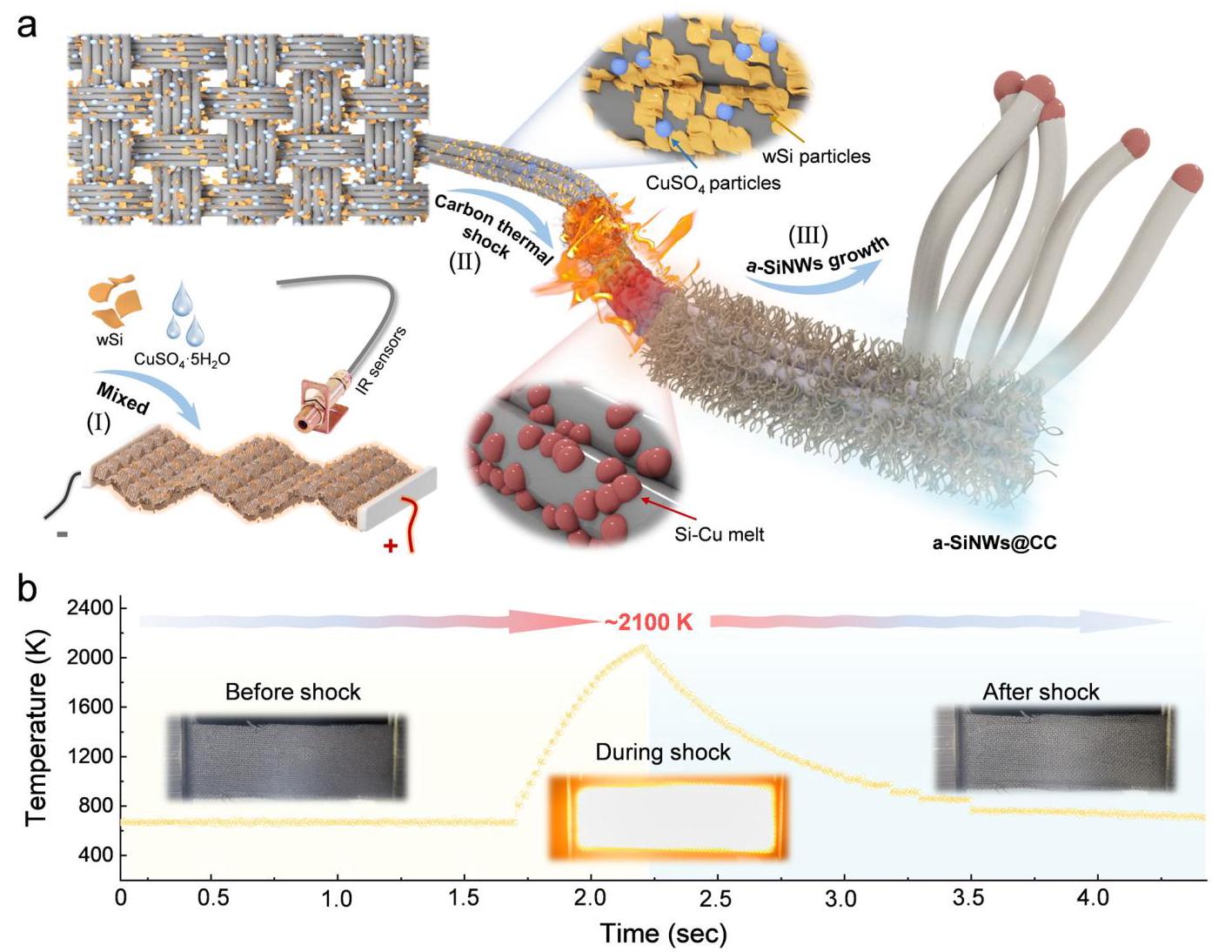

内容描述: 图2展示了a-SiNWs@CC的详细形态和结构表征结果,包括SEM、TEM、HRTEM图像以及元素分布分析。

分析结果: a-SiNWs@CC呈现出相对均匀的线性形态,纳米线直径约15nm,具有高长径比。HRTEM图像显示非晶结构,SAED图谱进一步证实了非晶性质。EDS元素 mapping显示纳米线主要由Si和O组成,Cu明显集中在尖端,证实了Cu在诱导纳米线生长中的关键作用。

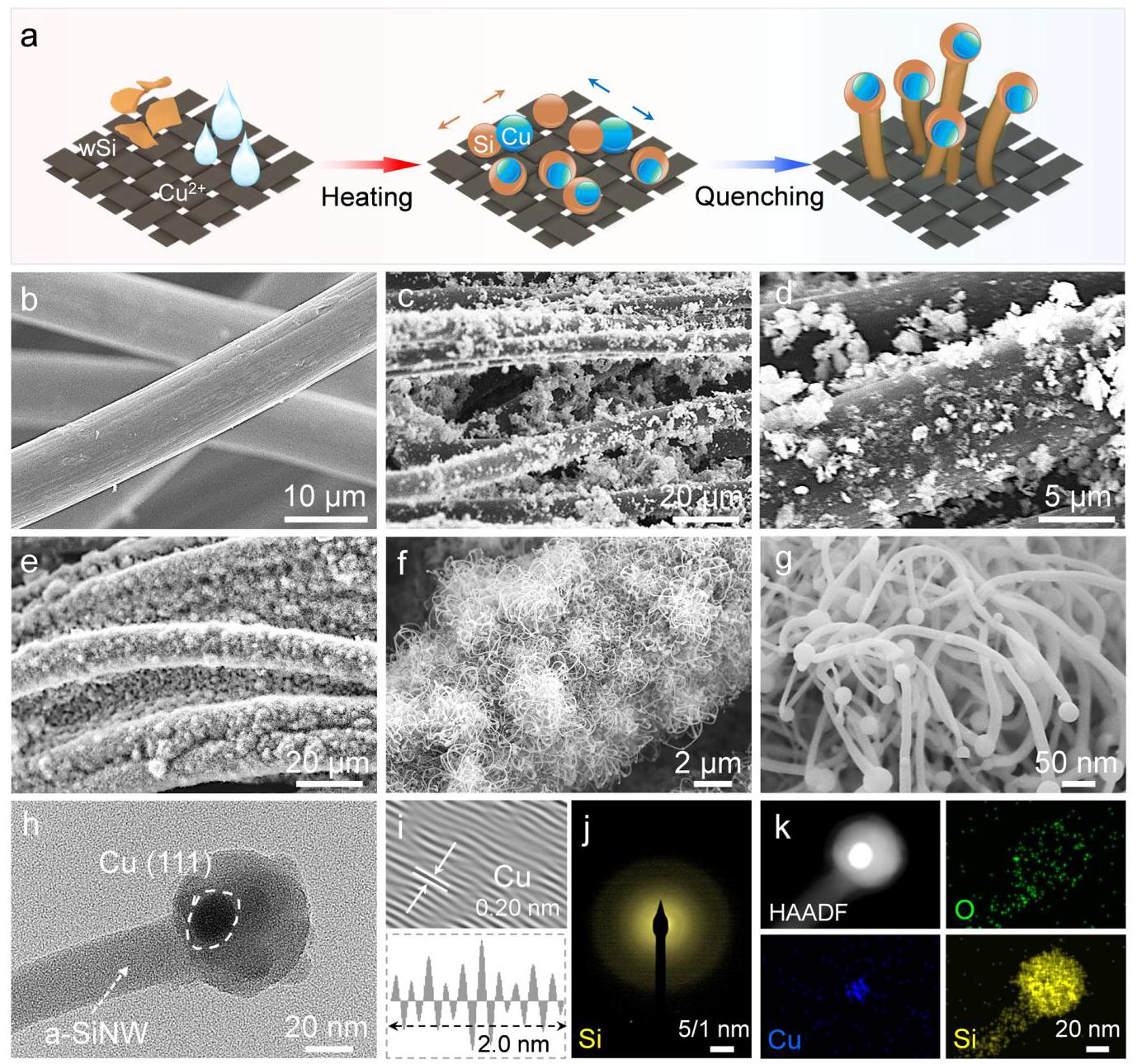

内容描述: 图3研究了wSi和wSi-Cu混合物在高温下的熔融行为,并提出了a-SiNWs@CC和c-SiNWs@CC的形成机制。

分析结果: wSi与Cu混合物的熔融温度显著低于纯wSi,表明Cu的引入加速了系统在相同热场下的反应。接触角测量显示wSi-Cu熔融混合物的平均接触角稍大,表明液滴表面能相对较低,有利于纳米线的快速生长。形成机制涉及wSi和Cu盐的物理附着、CTS过程中的熔融和热分解、Si-Cu融合以及在一维方向上的生长。

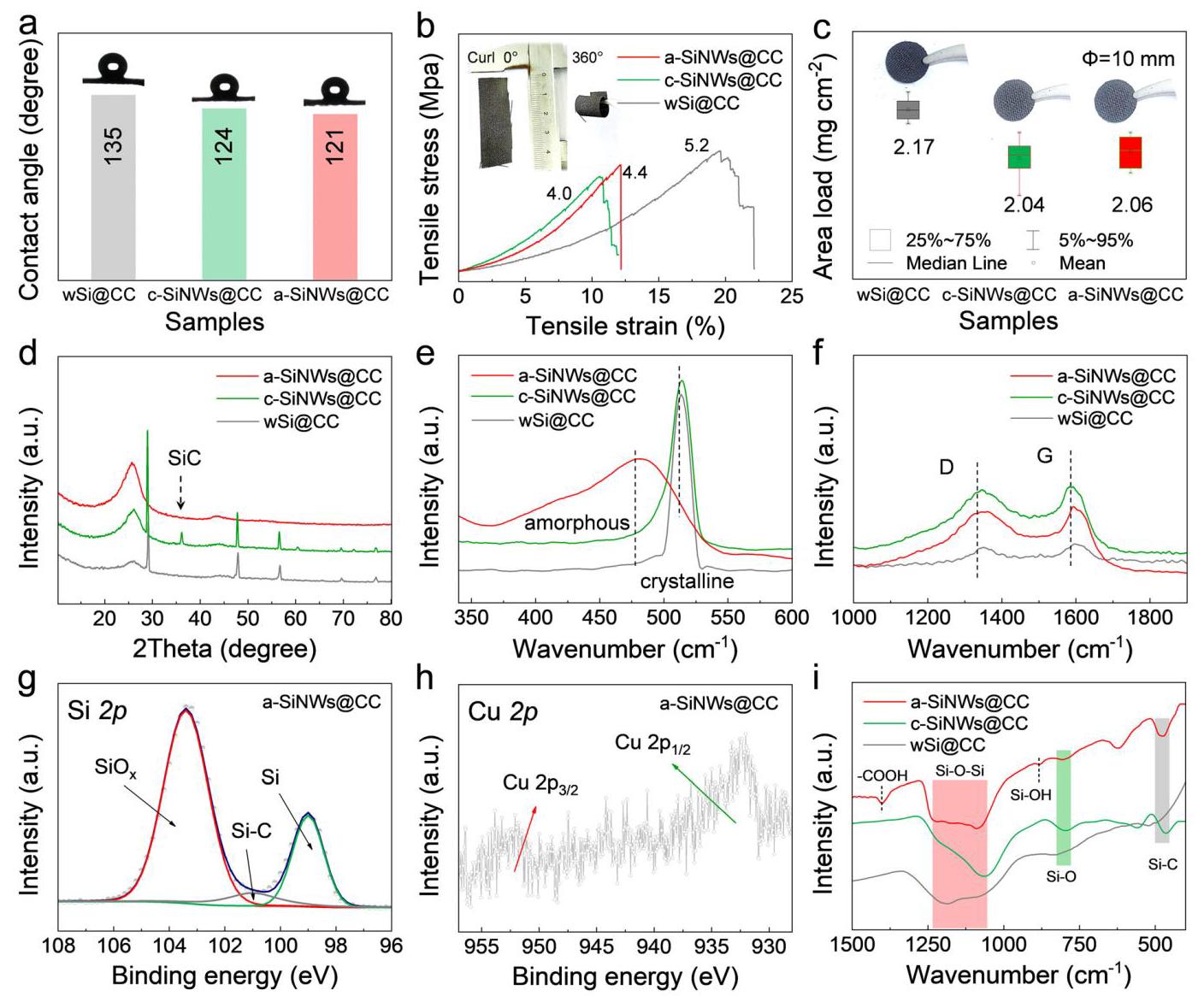

内容描述: 图4比较了wSi@CC、c-SiNWs@CC和a-SiNWs@CC的多种物理和化学性质。

分析结果: a-SiNWs@CC表现出改善的润湿性,有利于电解质离子的快速扩散。材料表现出良好的柔韧性,在弯曲测试中保持完整性。XRD显示c-SiNWs@CC中存在SiC衍射峰,而a-SiNWs@CC中无明显SiC峰,表明Cu的引入抑制了Si与碳的界面反应。Raman光谱在480 cm⁻¹处的谱带进一步证实了a-SiNWs@CC的非晶结构。XPS分析显示a-SiNWs@CC表面存在丰富的官能团,有助于增强结构稳定性和导电性。

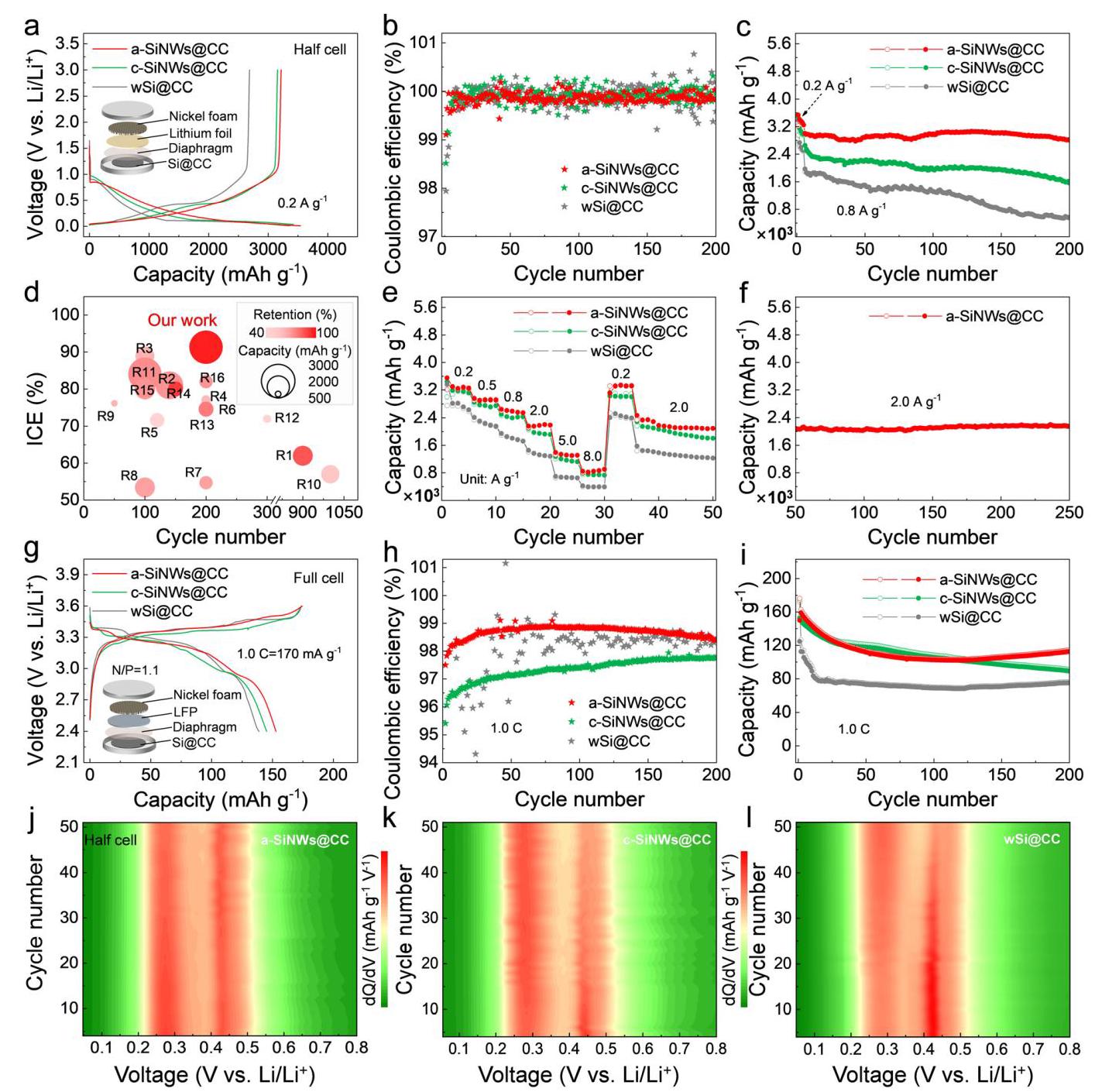

内容描述: 图5展示了a-SiNWs@CC、c-SiNWs@CC和wSi@CC电极在半电池和全电池配置中的电化学性能。

分析结果: a-SiNWs@CC在半电池测试中表现出卓越的性能:在0.2 A g⁻¹下初始放电容量达3526 mAh g⁻¹,初始库仑效率高达91.35%。在0.8 A g⁻¹下循环200次后,可逆容量保持近2900 mAh g⁻¹,保持率近95%。倍率性能测试表明即使电流增加到8.0 A g⁻¹,容量仍保持0.8 Ah g⁻¹,显示出优异的离子和电子传输能力。全电池测试进一步证实了a-SiNWs@CC的实际应用价值,表现出稳定的库仑效率(平均>98.5%)和循环性能。

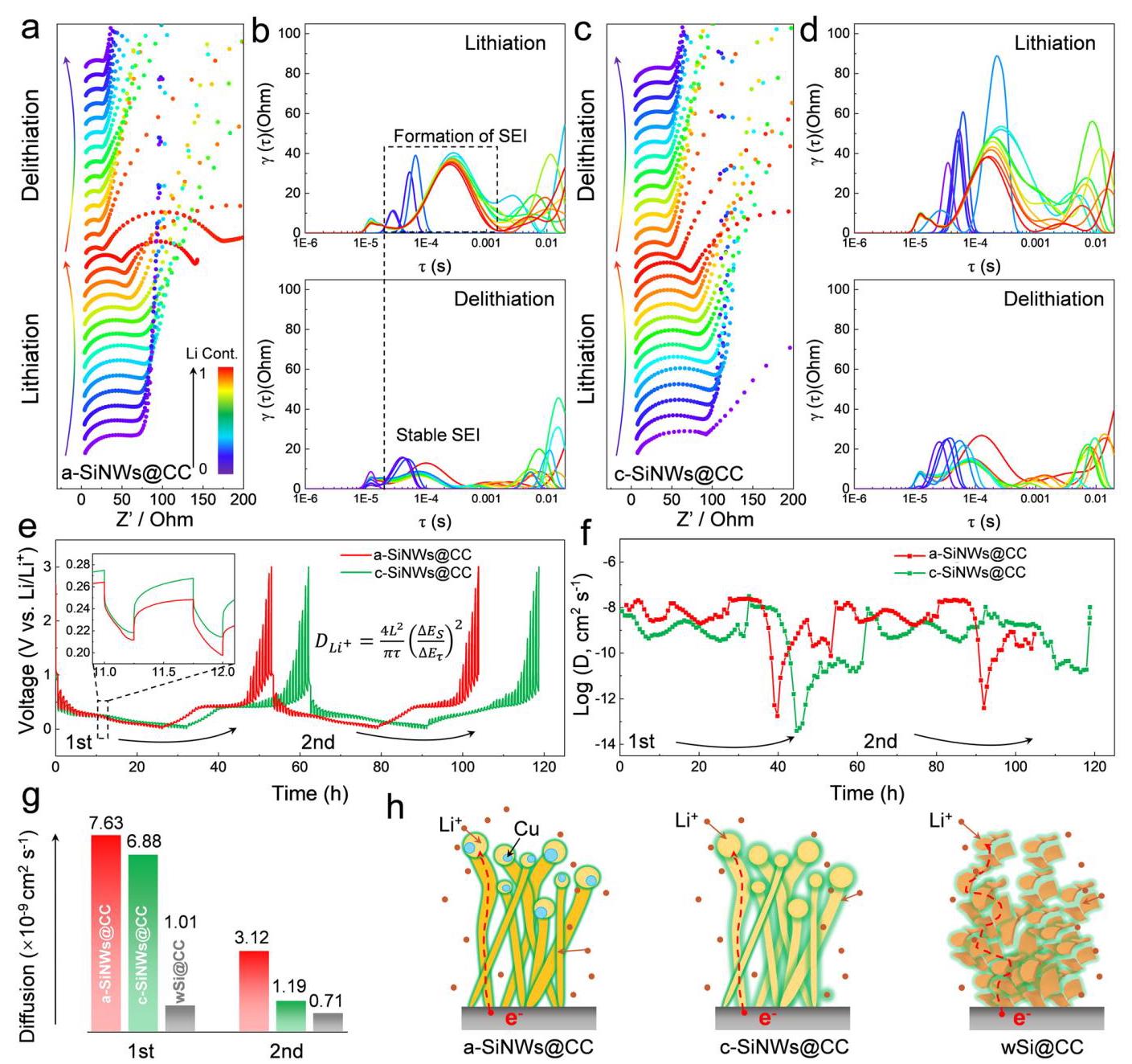

内容描述: 图6研究了a-SiNWs@CC和c-SiNWs@CC的电化学动力学特性。

分析结果: 原位电化学阻抗谱(EIS)和动态弛豫时间(DRT)分析表明,a-SiNWs@CC在首次(去)锂化过程中阻抗逐渐减小并稳定,界面SEI层形成稳定,增强了电子/离子迁移速率。GITT测试计算得出的锂离子表观扩散系数显示,a-SiNWs@CC电极的平均值(5.38×10⁻⁹ cm² s⁻¹)高于c-SiNWs@CC(4.04×10⁻⁹ cm² s⁻¹)和wSi@CC(8.60×10⁻¹⁰ cm² s⁻¹),表明a-SiNWs@CC具有优异的离子扩散速率和稳定性。

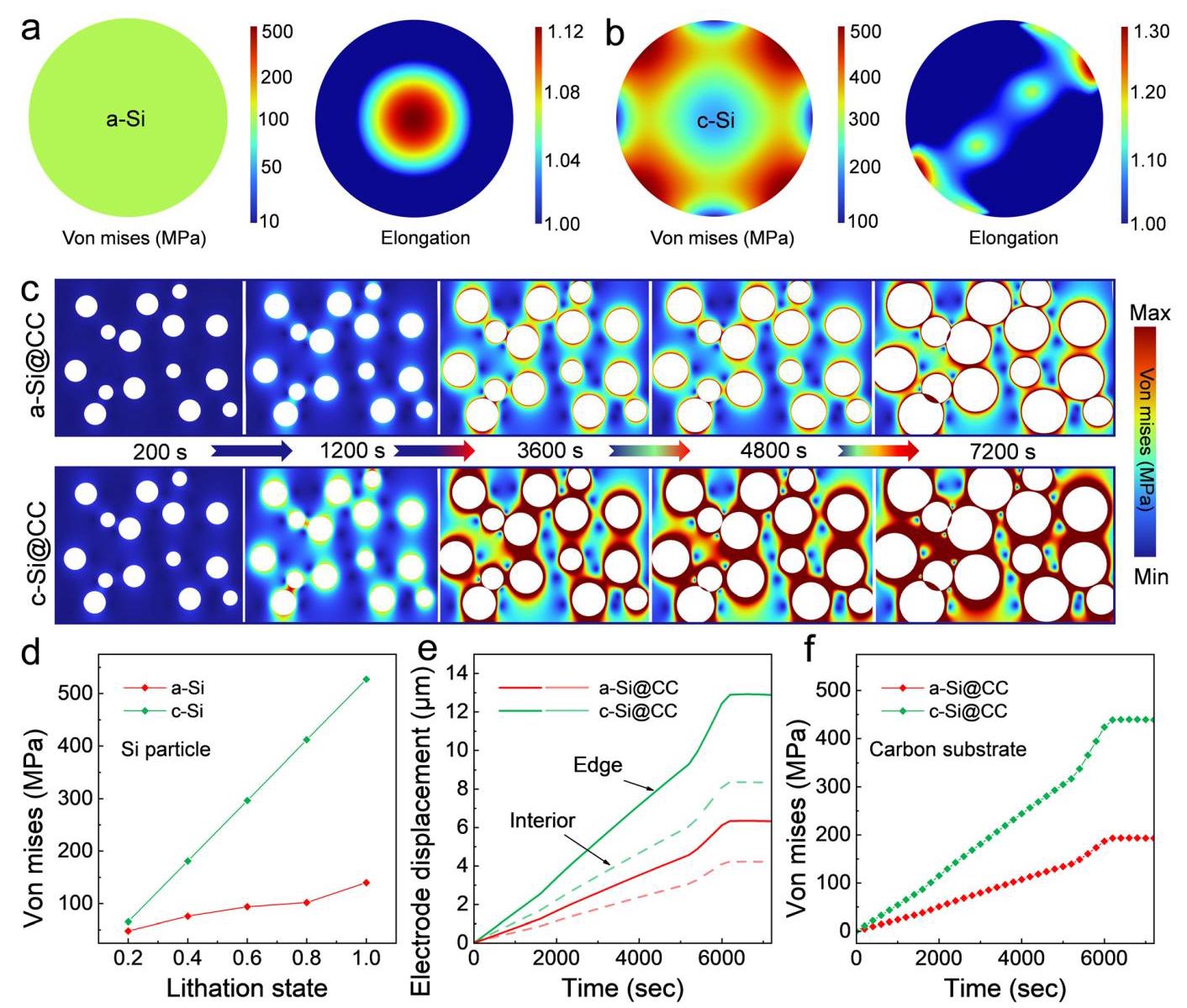

内容描述: 图7通过有限元模拟比较了a-Si和c-Si在锂化过程中的膨胀行为及其与碳基底的相互作用。

分析结果: 模拟结果显示,a-Si的各向同性性质有助于缓解应力集中,表现出更平滑的应力分布。随着锂化时间增加,硅粒子膨胀、接触并相互压缩,导致应力集中。a-Si组成的电极表现出更稳定的结构,碳基底上的应力变化较小,这表明a-SiNWs@CC在循环过程中能够更好地保持结构完整性,减少电极损伤。

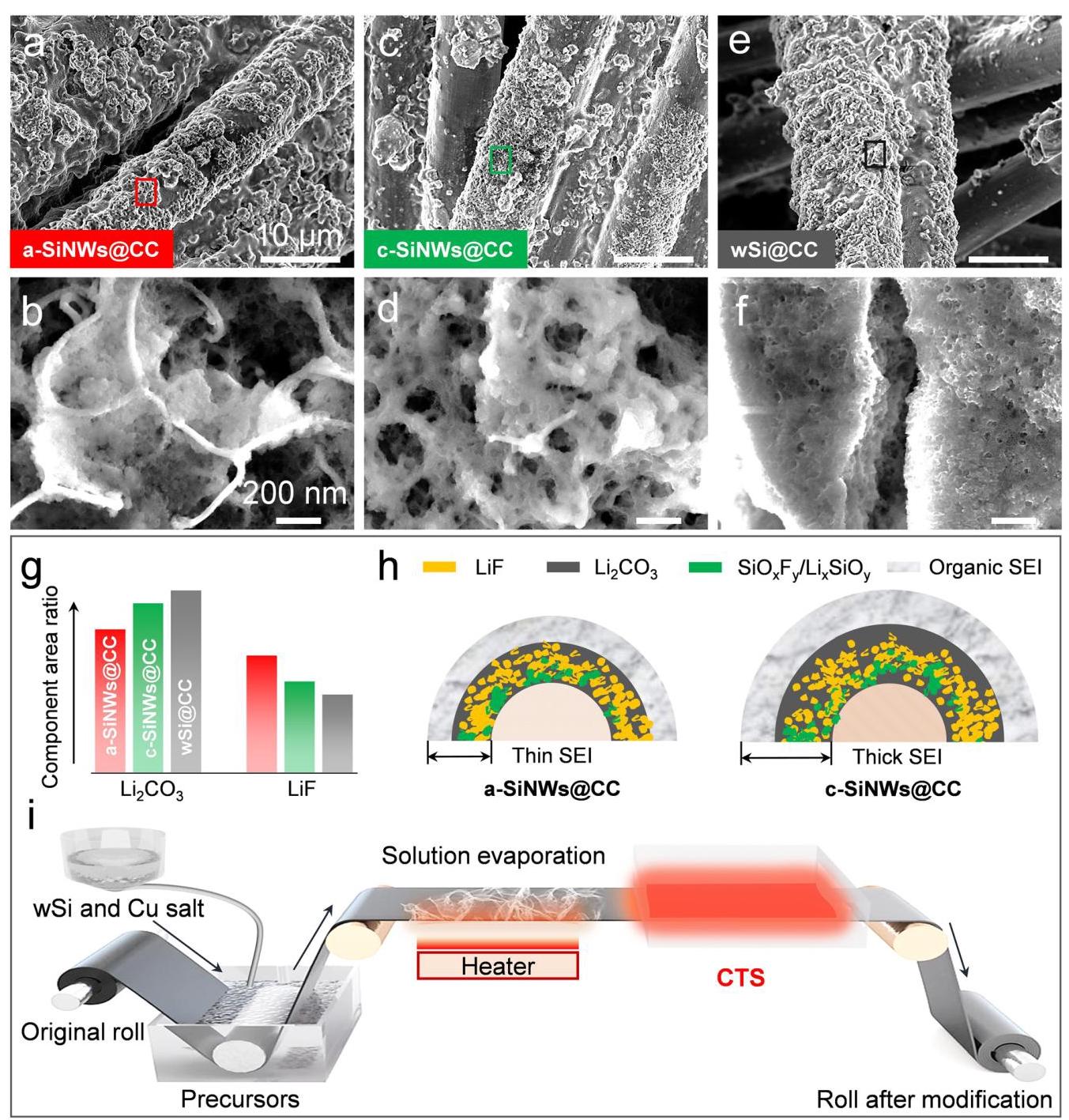

内容描述: 图8展示了循环100次后各电极的表面形态和组成,以及规模化生产前景。

分析结果: 循环后,a-SiNWs@CC表面保持清晰的纳米线轮廓,而c-SiNWs@CC表面出现更多不均匀杂质,碳布基底明显暴露,表明部分纳米线在循环过程中脱落失去电接触。wSi@CC电极经历更严重的电接触失效和破裂。XPS分析表明a-SiNWs@CC表面Li₂CO₃相对较少,但LiF更多,这种富含LiF的SEI具有高弹性模量和低Li⁺扩散势垒,可在硅纳米线膨胀过程中减少SEI损伤。研究还提出了高效规模化制备工艺,为高性能柔性电极的制备提供了新思路。