Cathode Interface Construction by Rapid Sintering in Solid-State Batteries

固态电池中的快速烧结构建阴极界面

Jinhang Chen, Weiyin Chen, Bing Deng, Bowen Li, Carter Kittrell, and James M. Tour*

Department of Chemistry, Rice University

DOI: 待补充 | 期刊名称: 待补充 | 发表年份: 2023

PDF原文

论文亮点

- 开发了一种在环境条件下构建稳定氧化物固体电解质阴极界面的无溶剂方法。

- 快速烧结诱导的非晶过渡层降低了界面电荷转移电阻,将反应温度从640°C提高到850°C而不发生降解。

研究背景

- 固态电池(SSBs)因其更高的安全性和能量密度有望取代传统的有机液体电解质锂离子电池。

- 氧化物基固体电解质(SEs)因其在空气中的稳定性和在热失控时无法点燃而特别具有吸引力。

- 然而,实现高性能的氧化物基SSBs需要开发紧密而坚固的SE-阴极界面以克服通常较大的界面电阻。

研究方法

本研究采用快速烧结方法,在锂铝钛磷酸盐(LATP)和钴酸锂(LCO)之间构建了一层薄而导电的中间相。具体步骤如下:

- 材料合成:使用Li₂CO₃、Al₂O₃、TiO₂和NH₄H₂PO₄前体合成LATP固体电解质,经过球磨和850°C加热12小时处理。

- 阴极制备:将LCO、LATP粉末和导电炭黑(质量比70:27:3)混合,喷涂在LATP粉末上确保颗粒紧密接触,并在约160MPa下冷压成整体颗粒。

- 快速烧结过程:将压缩的复合阴极置于连接电极的两张碳纸之间的空间中,加热至目标温度(700-1000°C)。通过改变碳纸张的电阻精确控制温度,加热持续时间编程为5秒,应用两个脉冲。快速加热和冷却速率限制了界面上的副反应和互扩散。

- 表征与测试:使用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和电化学阻抗谱(EIS)对烧结后的颗粒进行表征。组装固态电池,以锂金属为阳极,测试其电化学性能。

主要结论

- 快速烧结方法成功在LATP和LCO之间构建了导电中间相,显著降低了界面电阻,使SSBs在室温下实现了高初始容量(≈120 mAh g⁻¹)和超过200次的循环稳定性。

- 该方法可扩展到其他阴极系统(如NMC和LFP),在不同阴极材料中均能形成有效的导电界面,展示了其通用性和实用性。

- 快速烧结技术提供了一种低成本、可扩展的方法来制造具有NASICON固体电解质和阴极材料的高性能固态电池。

结果与分析:阴极制备与快速烧结过程

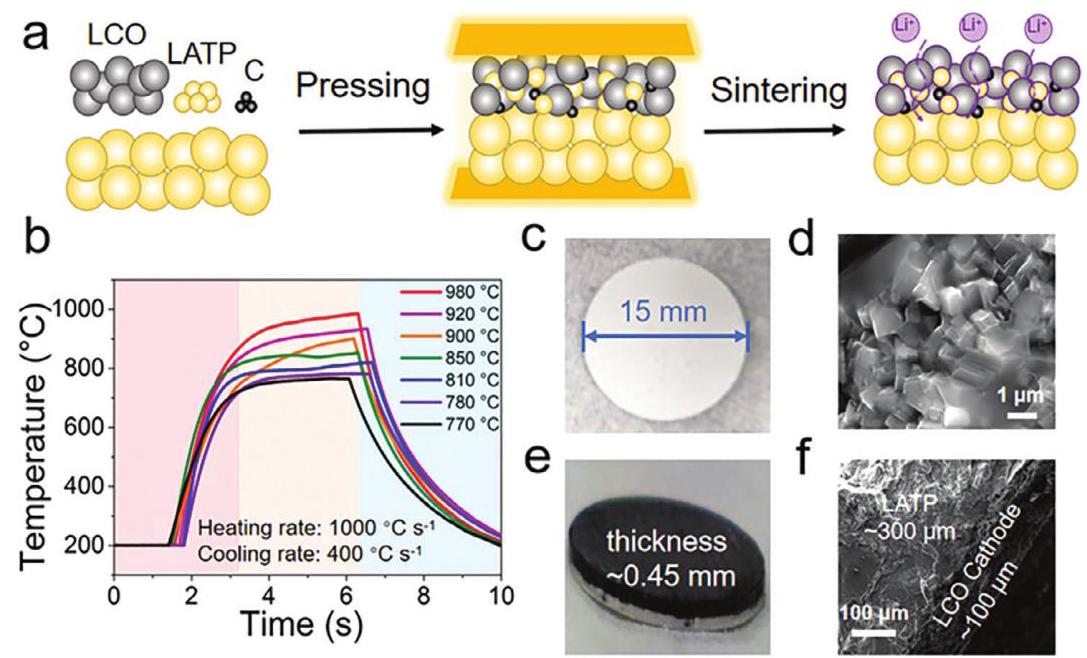

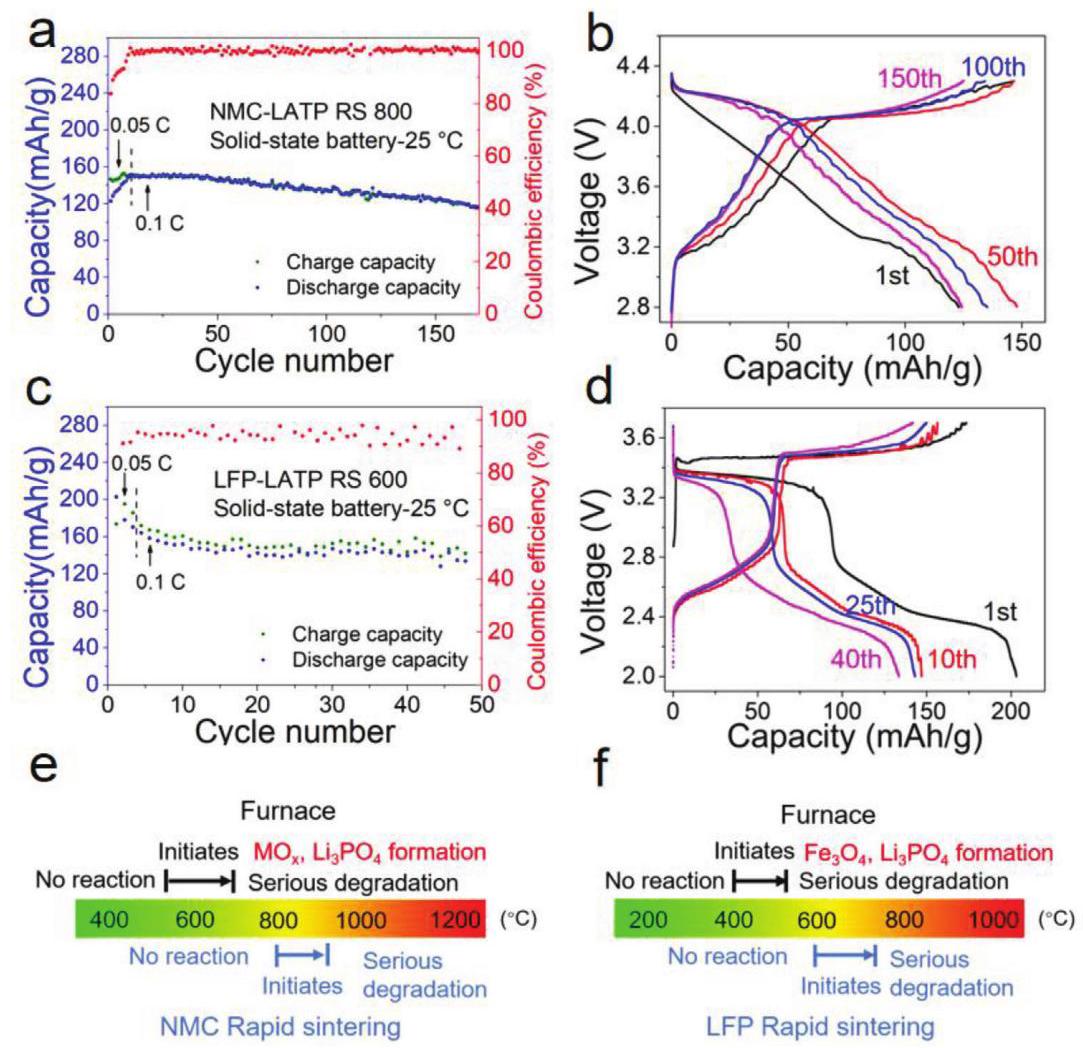

图1. a) 阴极制备和快速烧结过程的示意图。 b) 快速烧结过程中的温度测量曲线。 c) 快速烧结LATP固体电解质颗粒的数字和d) SEM图像。 e) 快速烧结LATP/LCO-LATP双层颗粒的数字和f) SEM图像。

分析结果:快速烧结过程成功实现了LATP和LCO-LATP复合层的紧密结合,形成了致密的颗粒结构。SEM图像显示,经过快速烧结后,LATP颗粒具有较大的晶粒尺寸和高相对密度(95%),而LCO-LATP颗粒则显示出良好的物理接触和约100μm的阴极层厚度。这表明快速烧结方法有效增强了颗粒间的接触,减少了界面电阻,为高性能固态电池奠定了基础。

结果与分析:温度依赖性中间相形成

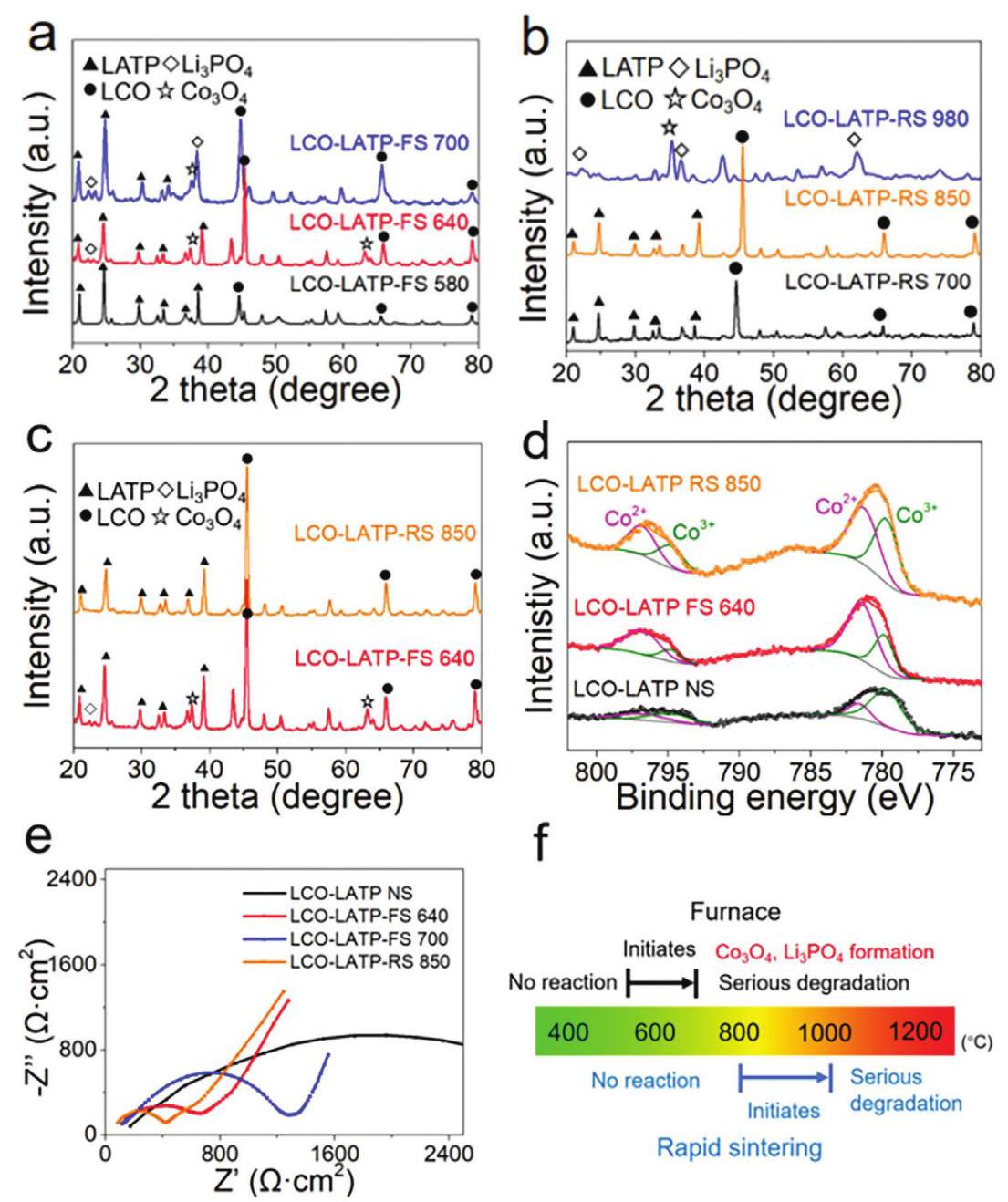

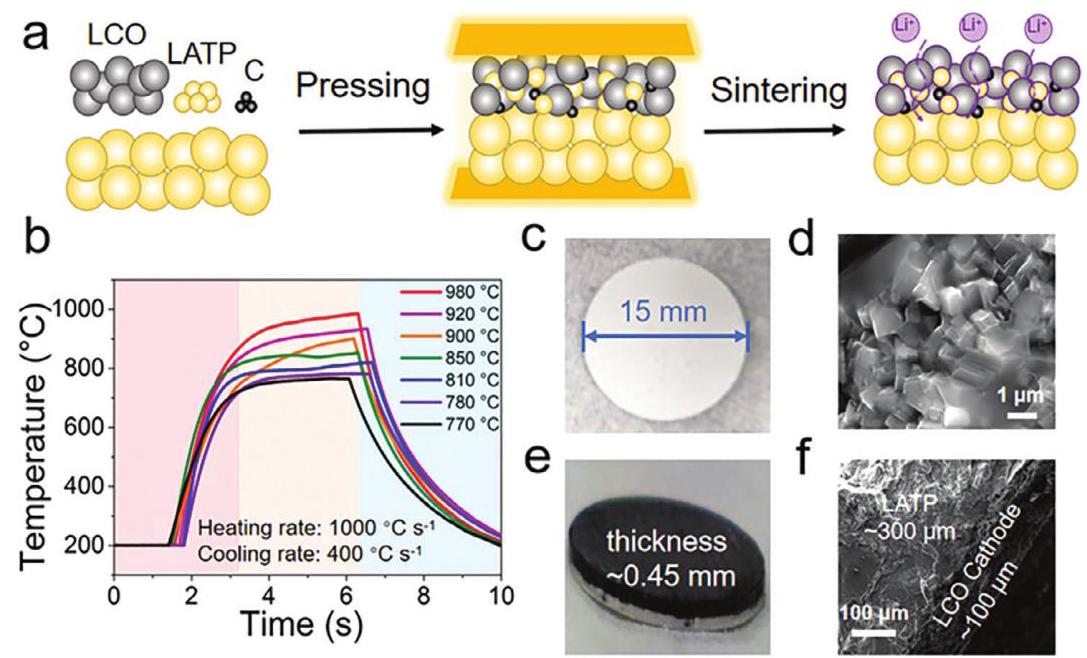

图2. a) LCO-LATP炉烧结颗粒在580°C(黑色)、640°C(红色)和700°C(蓝色)的XRD粉末图谱。 b) LCO-LATP快速烧结颗粒在700°C(黑色)、850°C(黄色)和980°C(蓝色)的XRD粉末图谱。 c) LCO-LATP炉烧结颗粒在640°C(红色)和快速烧结颗粒在850°C(橙色)的XRD粉末图谱。 d) 原始LCO-LATP颗粒(黑色)、炉烧结颗粒在640°C(橙色)和快速烧结颗粒在850°C(红色)的XPS光谱。 e) 烧结前后LCO-LATP电池的EIS测试。 f) 炉烧结和快速烧结中LCO与LATP的反应性与温度的关系。

分析结果:XRD和XPS分析表明,快速烧结在850°C下未检测到明显的副产物,而炉烧结在640°C下已形成Li₃PO₄和Co₃O₄副产物。EIS测试显示,快速烧结样品的电荷转移电阻(Rct)降低至400 Ω cm²,显著低于炉烧结样品(700 Ω cm²)。这表明快速烧结在高温下限制了体相材料的反应,仅在接触区域形成薄而导电的中间相,从而提高了界面离子电导率和电池性能。

结果与分析:界面形貌与元素分布

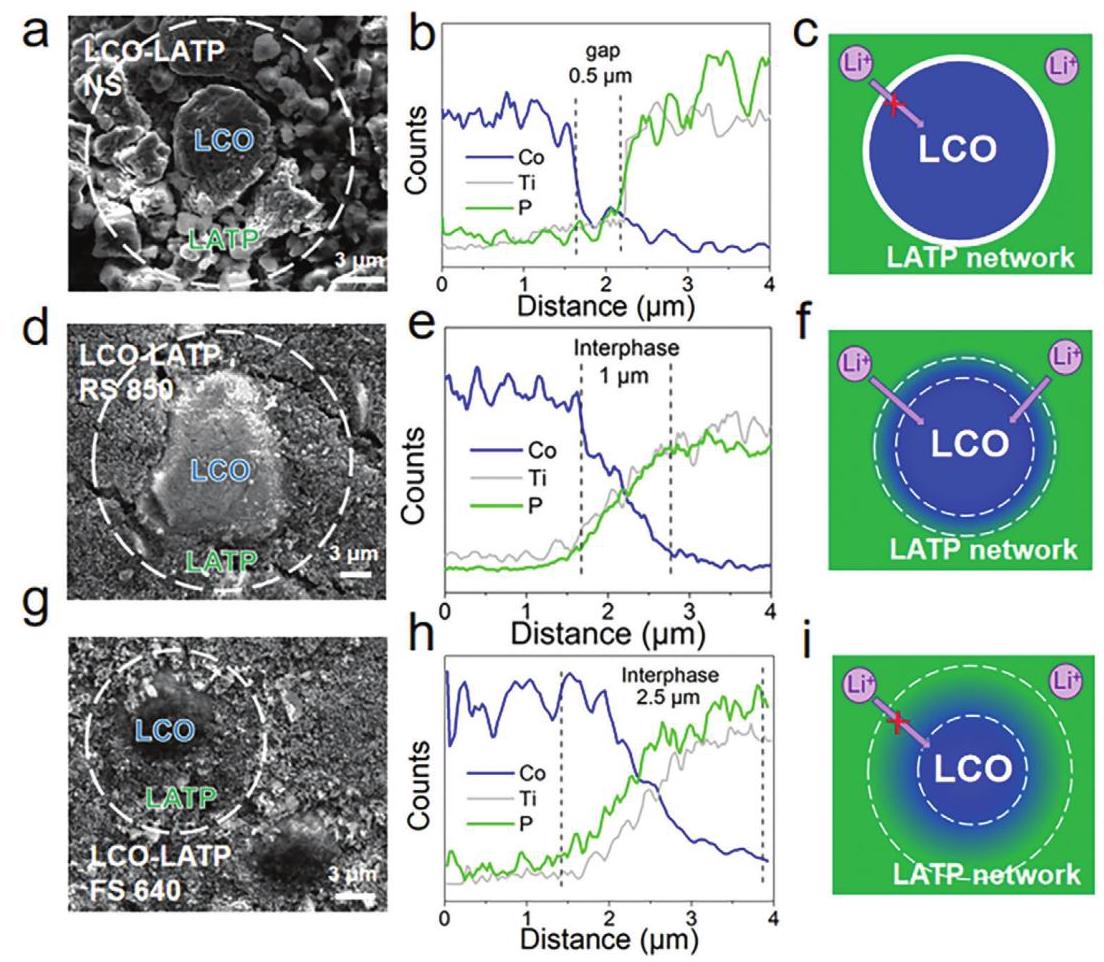

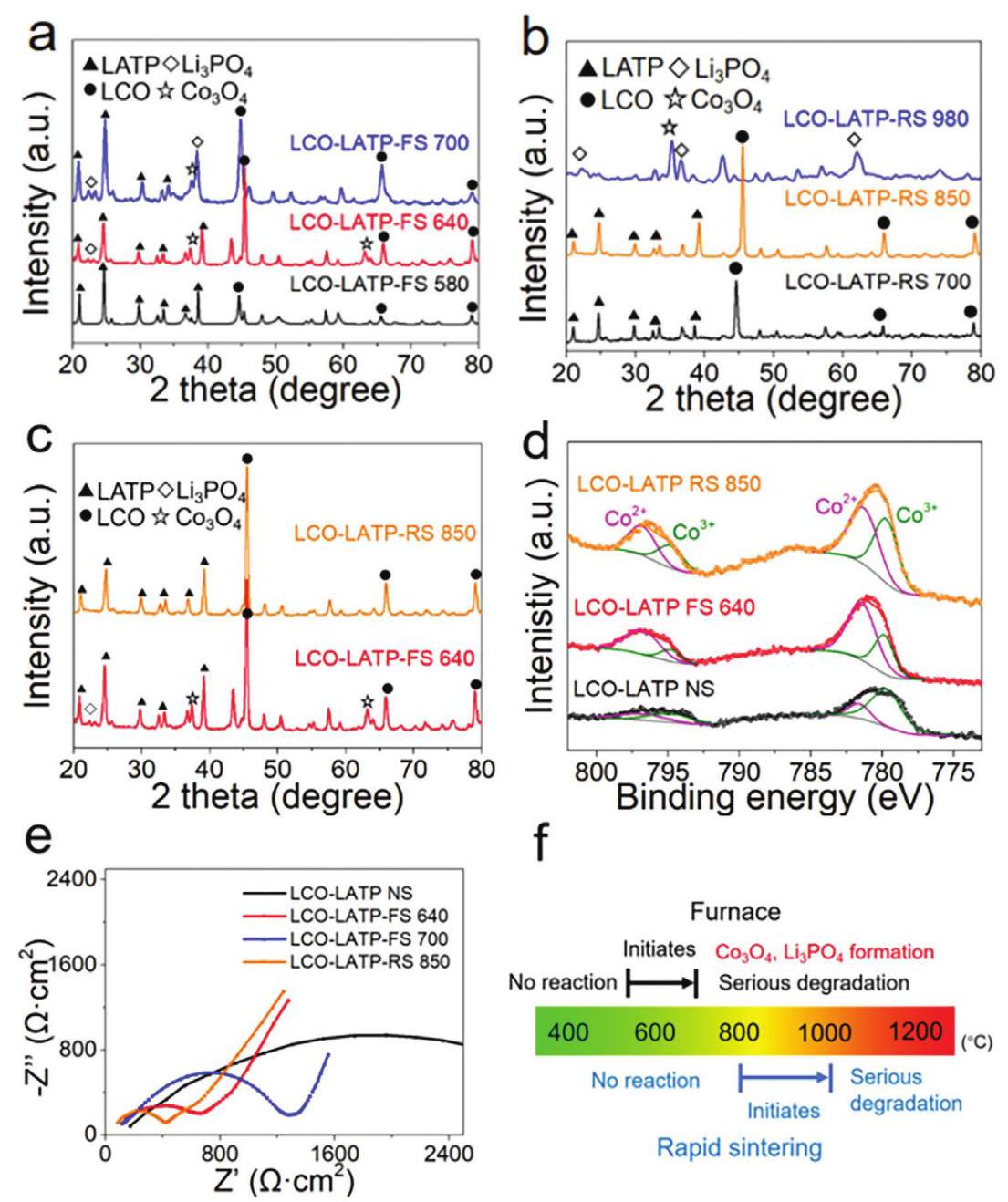

图3. a) 原始LCO-LATP的SEM图像。 d) 850°C快速烧结LCO-LATP颗粒的SEM图像。 g) 640°C炉烧结LCO-LATP颗粒的SEM图像。 b) 原始LCO-LATP界面的EDX元素分布。 e) 850°C快速烧结LCO-LATP界面的EDX元素分布。 h) 640°C炉烧结LCO-LATP界面的EDX元素分布。 c, f, i) 提出的界面形貌示意图。

分析结果:SEM和EDX分析显示,快速烧结在850°C下形成了约1μm厚的中间相,增强了LATP与LCO颗粒之间的接触,同时减少了元素互扩散。相比之下,炉烧结在640°C下形成了超过2.5μm厚的过渡层,导致严重的互扩散和容量损失。快速烧结形成的非晶中间相具有更高的离子电导率,有利于锂离子传输,从而提高了阴极的整体性能。

结果与分析:电化学性能

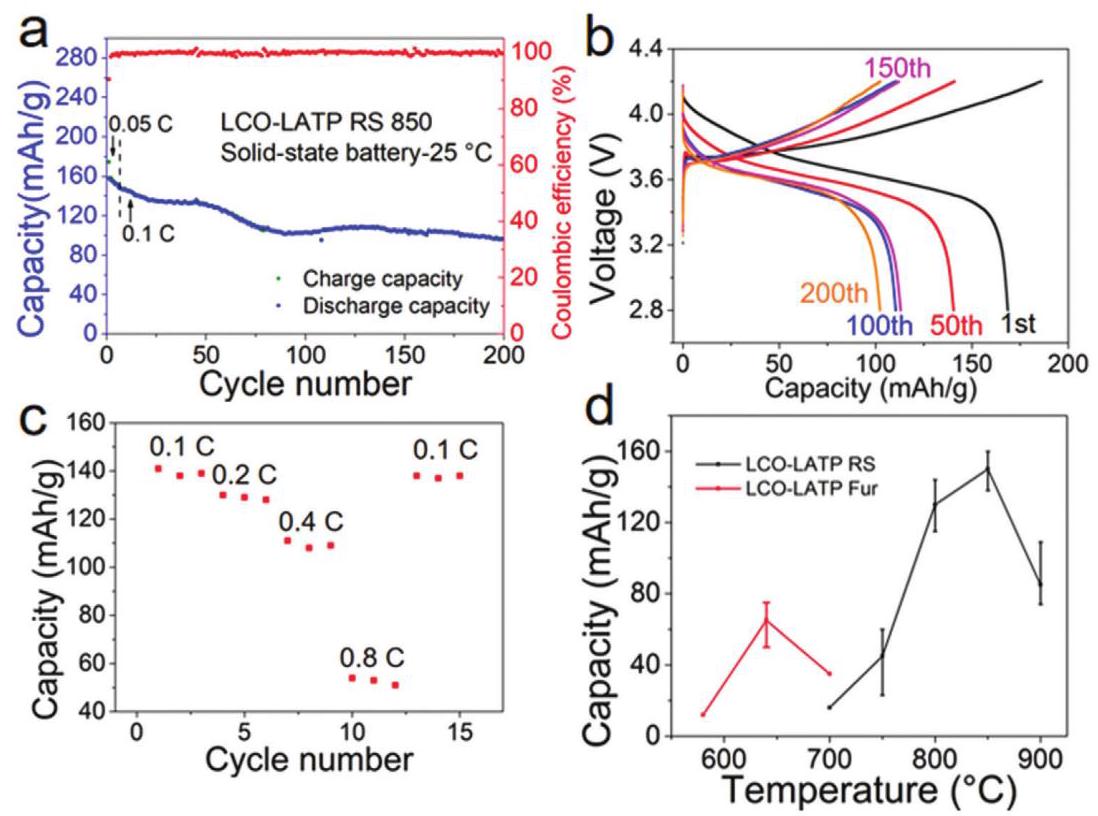

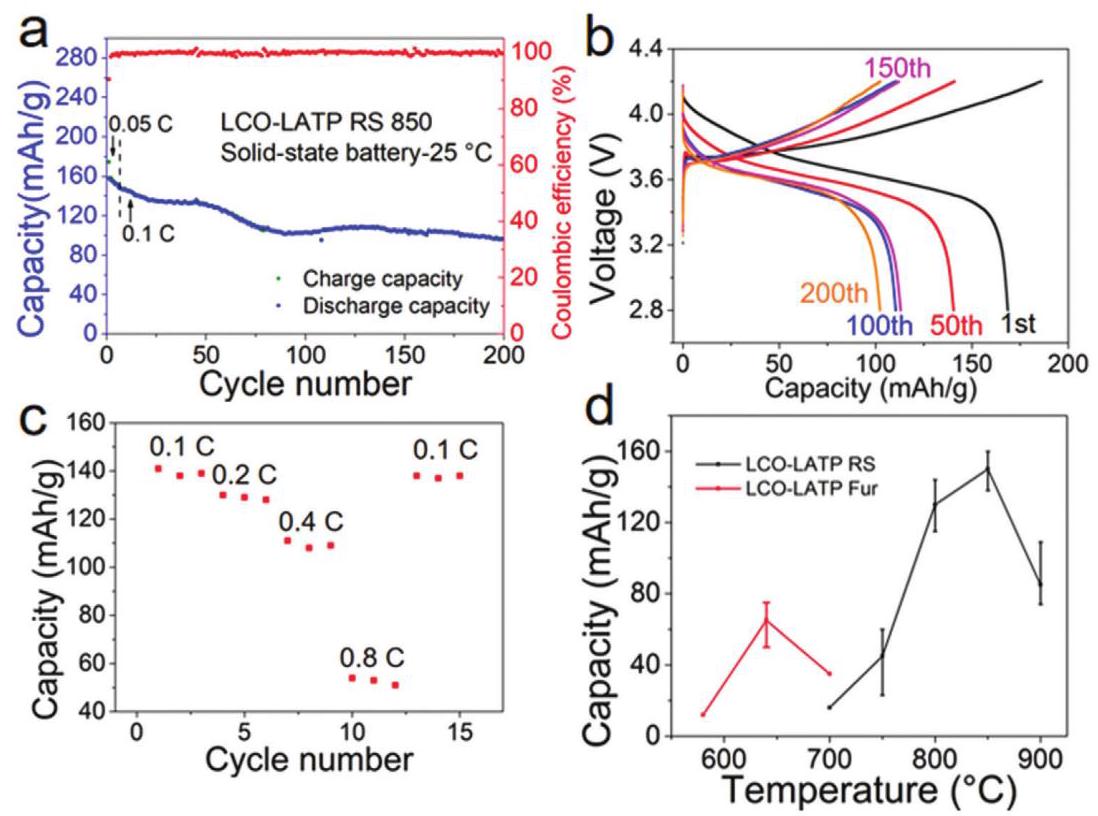

图4. a) 850°C快速烧结LCO-LATP颗粒的循环稳定性。 b) LATP/LCO-LATP SSB的充放电容量-电压曲线。 c) LATP/LCO-LATP SSB的倍率性能。 d) 不同烧结条件下LCO-LATP颗粒的比容量比较。

分析结果:快速烧结的LCO-LATP阴极在室温下展示了高电化学性能,初始容量超过120 mAh g⁻¹,在200次循环后容量保持率为75%。倍率测试表明,电池具有良好的可逆性和较高的库伦效率(99.8%)。与炉烧结相比,快速烧结在800-850°C下实现了最佳性能,而在更高温度(>900°C)下由于副产物积累和互扩散导致容量下降。这突显了精确温度控制在快速烧结过程中的重要性。

结果与分析:快速烧结在其他阴极中的应用

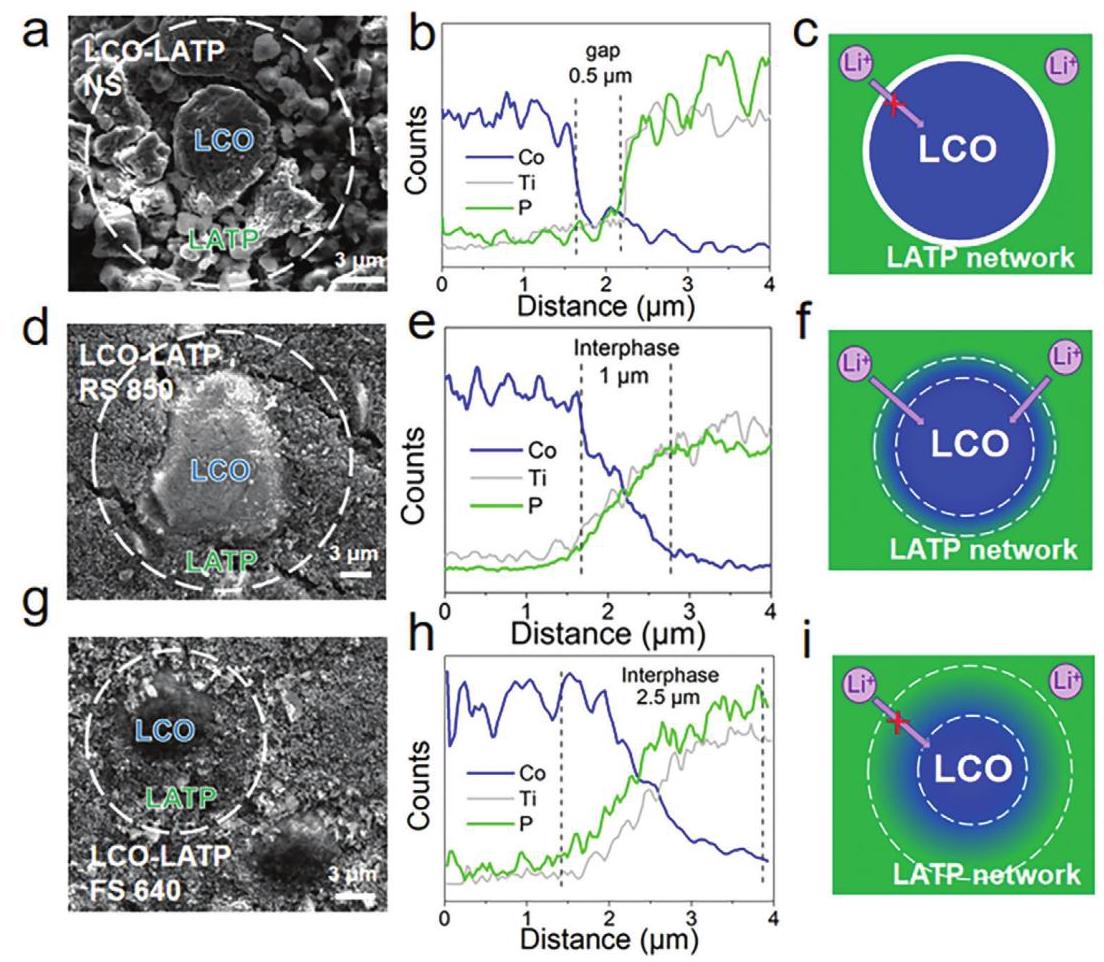

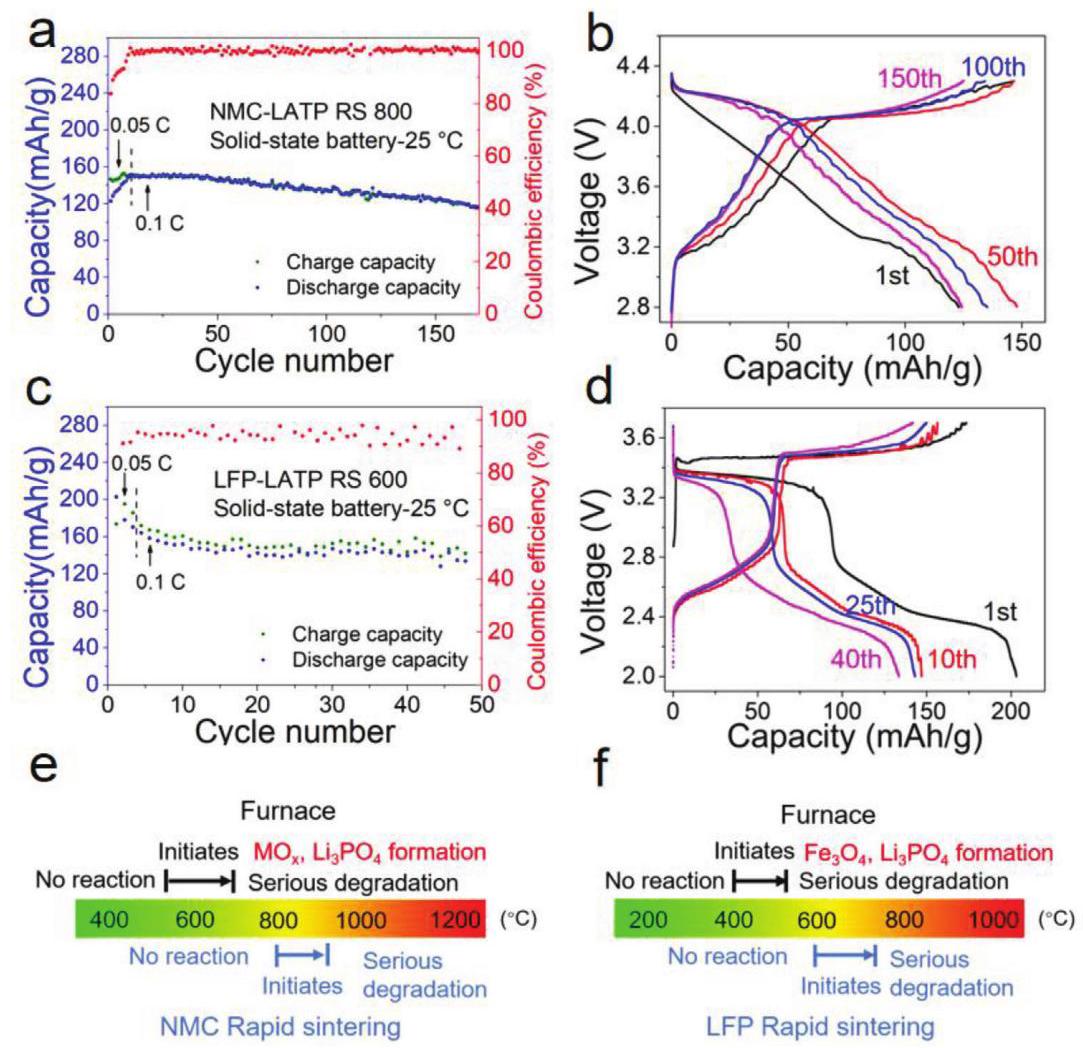

图5. a) 800°C快速烧结NMC-LATP颗粒的循环稳定性。 b) LATP/NMC-LATP SSB的充放电容量-电压曲线。 c) 800°C快速烧结LFP-LATP颗粒的循环稳定性。 d) LATP/LFP-LATP SSB的充放电容量-电压曲线。 e) NMC与LATP在炉烧结和快速烧结中的反应性与温度的关系。 f) LFP与LATP在炉烧结和快速烧结中的反应性与温度的关系。

分析结果:快速烧结方法成功应用于NMC和LFP阴极,分别在其最佳烧结温度800°C和600°C下形成了有效的导电界面。NMC-LATP阴极实现了约140 mAh g⁻¹的容量和75%的容量保持率,而LFP阴极也展示了高容量和良好的循环性能。快速烧结扩展了NMC和LFP的烧结窗口,避免了体相阴极材料的氧化,证明了该技术在多种阴极材料中的通用性和可行性。