Rapid and Up-Scalable Flash Fabrication of Graphitic Carbon Nanocages for Robust Potassium Storage

快速可扩展闪速制备石墨碳纳米笼用于稳健的钾存储

Lina Wang, Sheng Zhu*, Zhihao Huang, Mengxiu Li, Yun Zhao*, Gaoyi Han, Yan Li, and Jiangfeng Ni*

Shanxi University, Peking University, Soochow University

DOI: 待补充 | 期刊名称: 待补充 | 发表年份: 2024

PDF原文

论文亮点

- 开发了一种毫秒级、克量级的快速可扩展方法(闪速焦耳加热,FJH),用于制备具有高纯度和有序石墨结构的中孔石墨碳纳米笼(CNCs)。

- 所制备的CNC电极在钾存储方面表现出卓越的性能,包括高初始容量、优异的倍率性能和循环稳定性,超越了先前报道的许多碳质材料。

研究背景

- 锂离子电池虽然应用广泛,但锂资源稀缺且分布不均,限制了其未来发展。

- 钾离子电池(PIBs)因其丰富的资源储备、较低的标准氧化还原电位和较小的溶剂化效应,成为一种有前景的替代品。

- 石墨是PIBs负极材料的焦点,但其在钾离子嵌入/脱出过程中体积变化大,结构不稳定。

- 石墨碳纳米笼(CNCs)具有高结晶度、大比表面积和丰富的孔隙率,其独特的笼状中空结构可以有效缓冲体积变化,是理想的钾存储材料。

- 然而,CNCs的传统合成方法(如高温石墨化或催化合成)存在能耗高、需要金属催化剂、难以完全去除催化剂且可能破坏石墨结构等问题。

研究方法

本研究采用闪速焦耳加热(FJH)技术快速合成CNCs:

- 前驱体制备:将多环蒽(C₁₄H₁₀)与导电膨胀石墨(EG)按质量比1:30混合,在玛瑙研钵中研磨5分钟。随后将混合物置于Ar保护的不锈钢高压釜中,在300°C下加热2小时(升温速率5°C/min),使C₁₄H₁₀牢固地锚定在EG表面,得到EG@C₁₄H₁₀前驱体。

- 闪速焦耳加热(FJH)处理:将前驱体封装在石英管(Φ11 mm × 70 mm)中,两端用石墨塞封闭。将石英管连接到两个导电铜电极上,并置于真空箱中。使用开关电源将交流电转换为直流电为电容器充电。通过瞬时释放电容器中储存的能量,在不到一秒的时间内将前驱体加热至极高温度(在某些情况下超过3000 K),然后迅速冷却至室温。通过改变放电电压(90, 110, 130, 150, 180, 200 V)来控制脉冲电流和反应温度。所得样品分别标记为FEG-CNC-90, -110, -130, -150, -180, -200。

- 材料表征:使用X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、高分辨率TEM(HRTEM)、X射线光电子能谱(XPS)、N₂吸附/脱附测试、热重分析(TGA)等手段对合成的CNCs进行形貌、结构和组成表征。

- 电化学测试:将FEG-CNCs(80 wt%)、Super P碳(10 wt%)和聚偏氟乙烯(PVDF, 10 wt%)在N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)中混合制成浆料,涂覆在铜箔上,真空干燥后作为工作电极。以钾金属箔为对电极,玻璃纤维为隔膜,0.8 M KPF₆的EC:DEC (1:1 v/v)溶液为电解质,在氩气手套箱中组装CR2025型纽扣电池。使用LAND测试系统进行恒电流充放电(GCD)测试和恒电流间歇滴定技术(GITT)测量,使用CHI660E电化学工作站进行循环伏安(CV)和电化学阻抗谱(EIS)测试。

- 机理研究:通过非原位XRD、原位拉曼光谱研究钾存储过程中的结构演变。使用Materials Studio 2022软件中的Forcite模块进行分子动力学(MD)模拟,研究K⁺在平面和弯曲碳表面的吸附能。

主要结论

- 成功开发了一种快速(毫秒级)、可扩展(克级)、无需金属催化剂和化学溶剂的FJH方法,用于合成高结晶度、高纯度、具有有序石墨结构和笼状形貌的CNCs(FEG-CNCs)。

- 优化后的FEG-CNC-180电极表现出优异的钾存储性能:在0.1 A g⁻¹电流密度下具有312.3 mAh g⁻¹的高初始容量,100次循环后容量保持率高达95.6%;在2.0 A g⁻¹的高倍率下仍能保持175.1 mAh g⁻¹的容量;在1.0 A g⁻¹下经过1000次长循环后,仍能保持219.6 mAh g⁻¹的可逆容量,库伦效率接近100%。

- 机理研究表明,FEG-CNCs的钾存储是一个高度可逆的、分步的K⁺嵌入/脱出过程,形成KC₃₆, KC₂₄, KC₈等石墨插层化合物。其优异的性能归因于其独特的弯曲石墨层和3D互联的笼状结构,提供了更大的比表面积、更多的活性位点、更快的电子传输和离子扩散路径,并能有效缓冲体积变化。MD模拟证实,弯曲石墨表面对K⁺的吸附能(-3.30 eV)远低于平面石墨(0.01 eV),更有利于K⁺的吸附和存储。

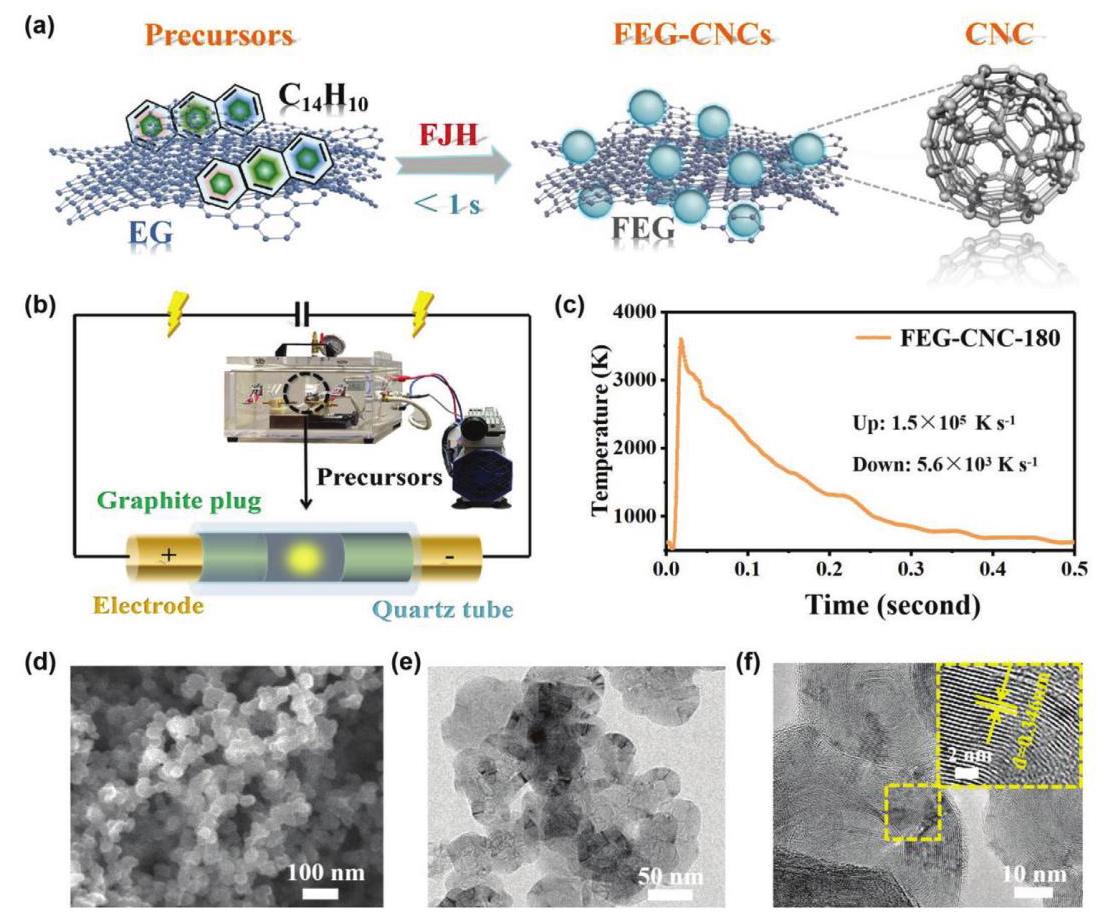

FEG-CNCs的合成与形貌

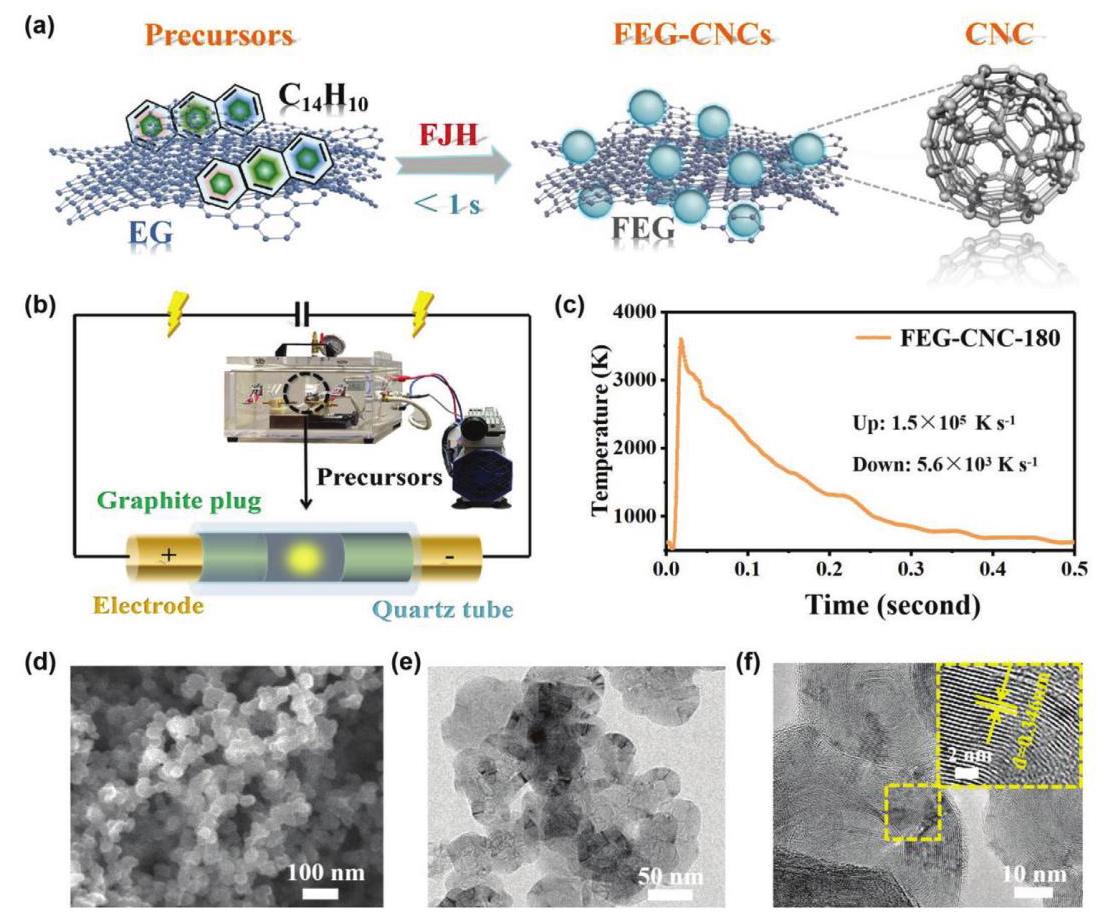

图1. FEG-CNCs的合成与形貌。a) FEG-CNCs制备过程示意图。b) FJH设备示意图。c) FJH过程中FEG-CNC-180的温度-时间曲线。d) FEG-CNC-180的SEM图像。e) TEM图像。f) HRTEM图像。

分析结果: 图1a-c展示了FJH快速合成CNCs的过程和设备,该过程可在毫秒内产生超过3000 K的高温。图1d-f的SEM、TEM和HRTEM图像表明,FEG-CNC-180样品呈现出规则、均匀的球形笼状形貌,平均外径约50 nm,具有清晰的石墨晶格条纹(d-间距为0.346 nm),壁厚为10-20 nm,由多层石墨烯层组成,证明了高结晶度的石墨结构成功形成。

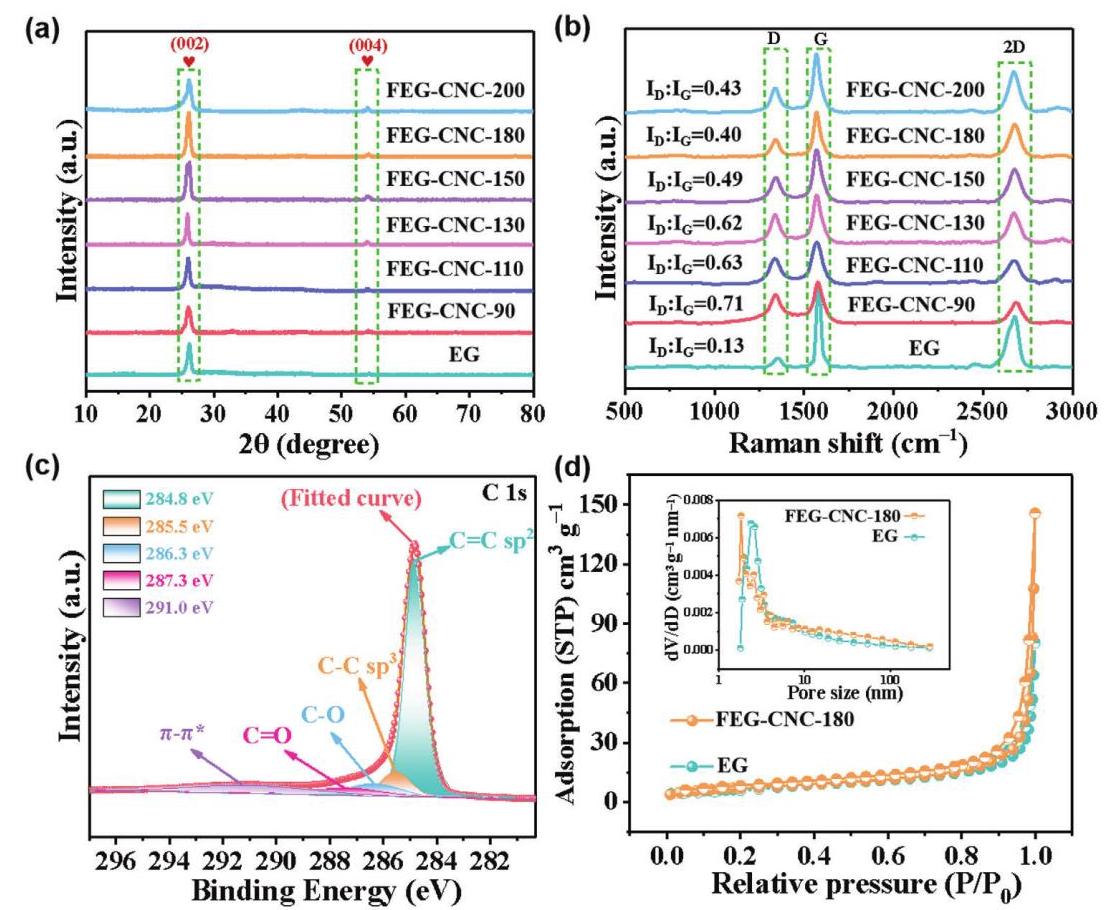

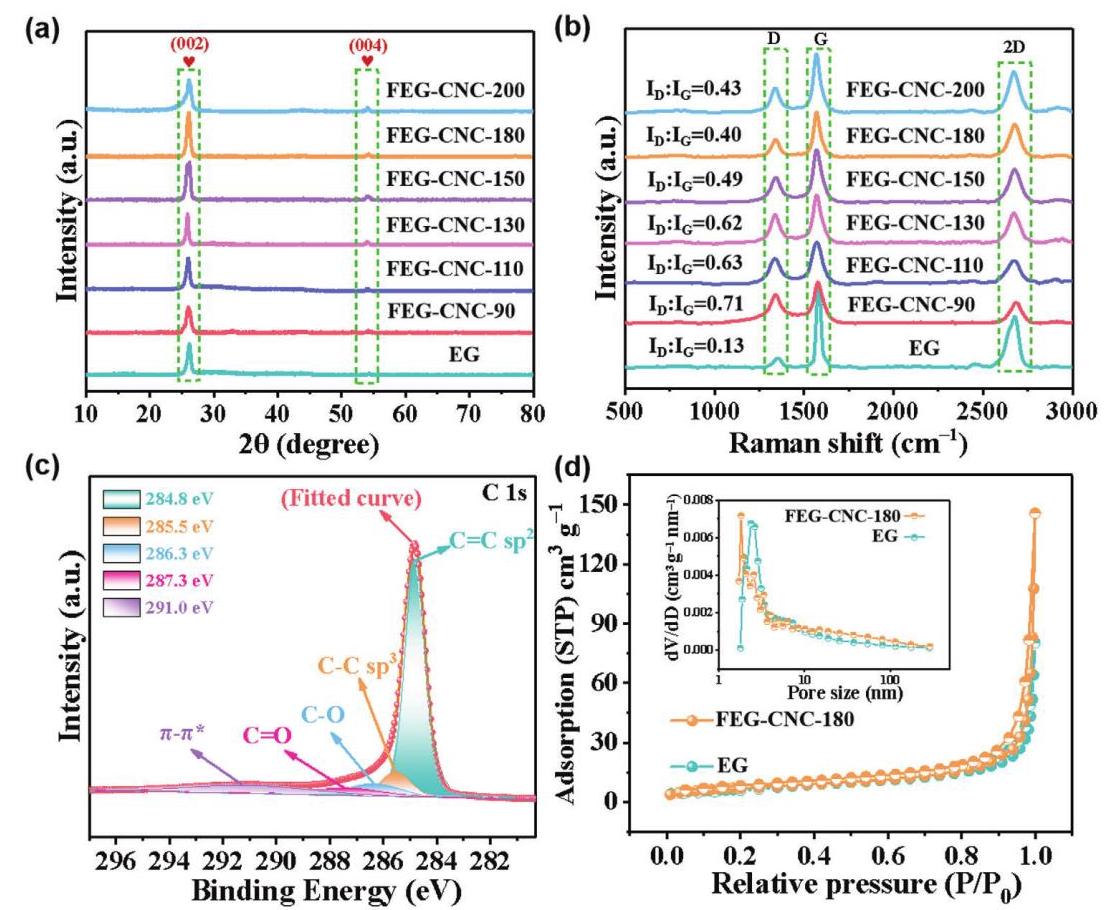

FEG-CNCs在不同闪速电压下的表征

图2. 不同闪速电压下FEG-CNCs的表征。a) 不同闪速电压和EG样品的XRD图谱。b) 拉曼光谱。c) FEG-CNC-180的高分辨率C 1s XPS谱。d) FEG-CNC-180和EG样品的N₂吸附/脱附曲线和孔径分布。

分析结果: 图2a的XRD图谱显示所有样品均显示出石墨的(002)和(004)晶面特征峰,无杂质。随着电压从90V升至180V,(002)峰强度增强,表明石墨化程度提高(200V时略有异常)。图2b的拉曼光谱显示,FEG-CNC-180的I_D/I_G比值最低(~0.40),I_2D/I_G比值最高(~1.83),进一步证明了其最高的结晶度。图2c的XPS C 1s谱证实了sp²石墨碳的存在。图2d的N₂吸附测试表明FEG-CNC-180的BET比表面积(34.45 m² g⁻¹)显著大于EG(23.67 m² g⁻¹),更大的比表面积为K⁺存储提供了更多的活性位点。

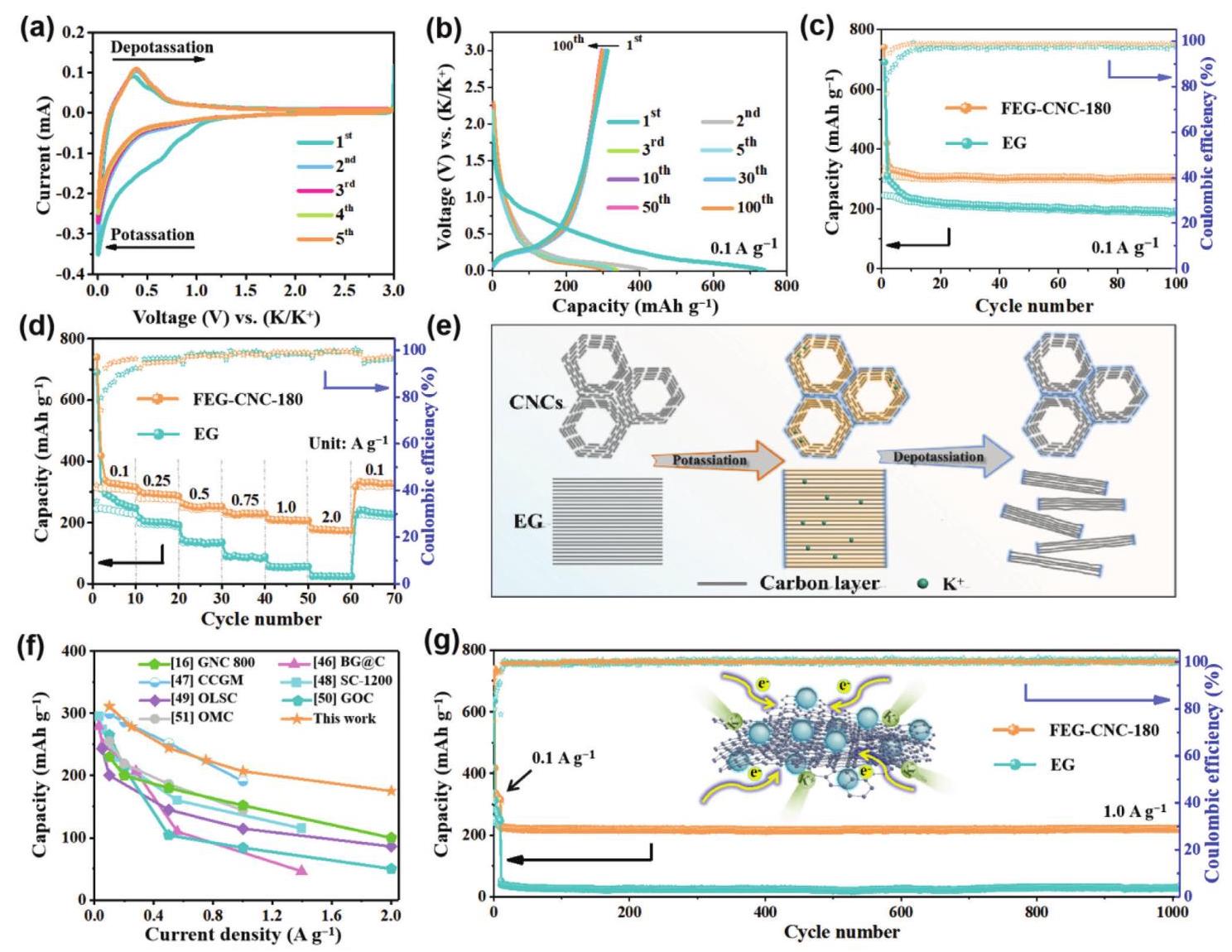

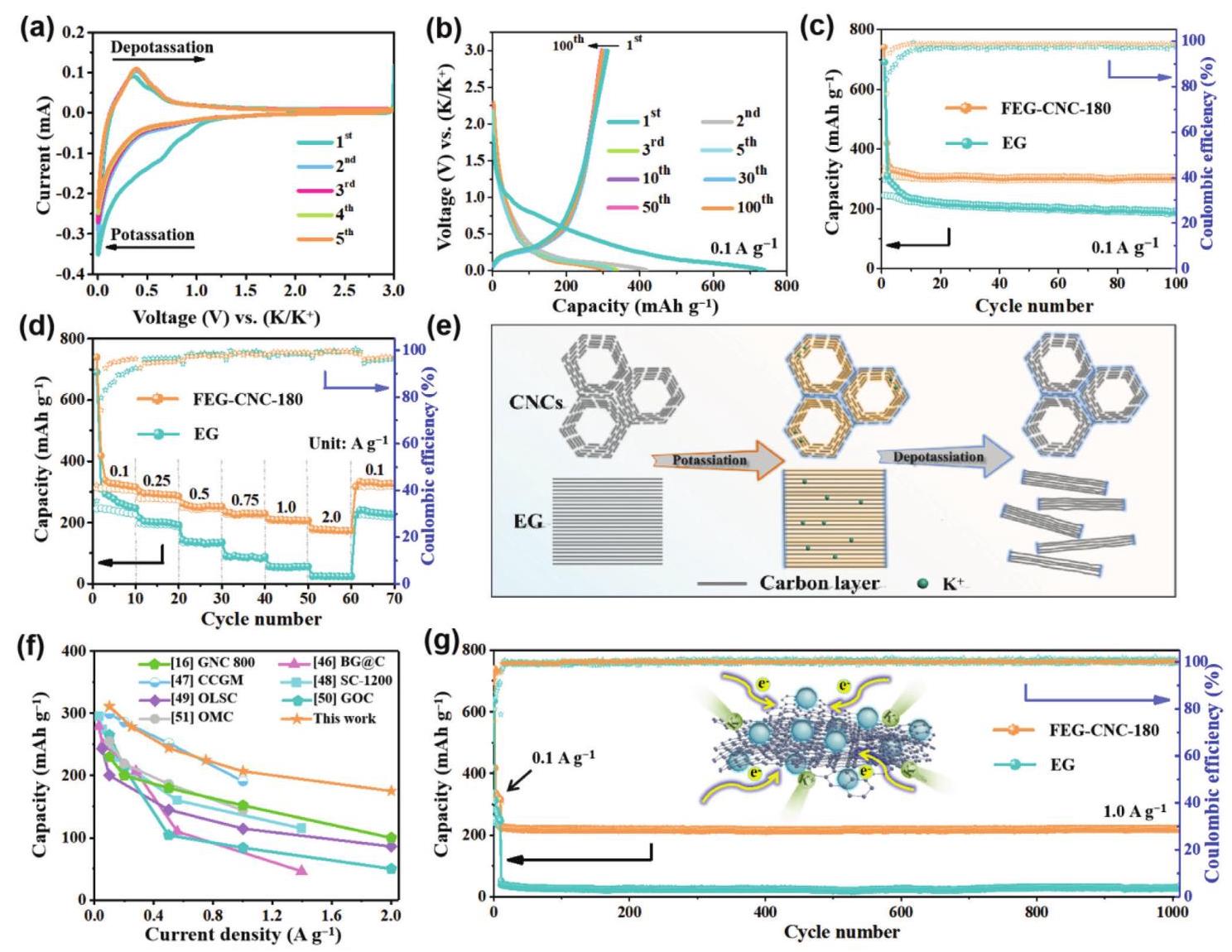

钾存储性能

图3. 钾存储性能。a) FEG-CNC-180在0.25 mV s⁻¹扫描速率下的CV曲线。b) 在0.1 A g⁻¹下的放电/充电电压曲线。c) FEG-CNC-180和EG在0.1 A g⁻¹下的循环性能。d) FEG-CNC-180和EG在0.1至2.0 A g⁻¹不同电流密度下的倍率性能。e) FEG-CNC-180和EG电极在钾化和脱钾过程中结构变化的示意图。f) FEG-CNC-180负极与已报道的其他PIBs碳质负极倍率性能的比较。g) FEG-CNC-180和EG在1.0 A g⁻¹下的长循环稳定性比较。

分析结果: FEG-CNC-180电极表现出优异的电化学性能。CV曲线(图3a)和充放电曲线(图3b)显示了高度可逆的K⁺嵌入/脱出行为。图3c显示FEG-CNC-180在100次循环后容量保持率高达95.6%,远优于EG(76.5%)。图3d表明FEG-CNC-180在不同倍率下均展现出比EG高得多的容量,即使在2.0 A g⁻¹高倍率下仍能保持175.1 mAh g⁻¹(容量保持率56.5%),而EG仅保留8.4%。图3e示意图解释了FEG-CNC-180的3D互联笼状结构有利于电子/离子传输并缓冲体积变化,而EG的开放层状结构在K⁺嵌入/脱出时容易发生结构退化。图3f,g通过与文献对比,凸显了FEG-CNC-180在倍率性能和长循环稳定性方面的优势,经过1000次循环后仍保持219.6 mAh g⁻¹的可逆容量。

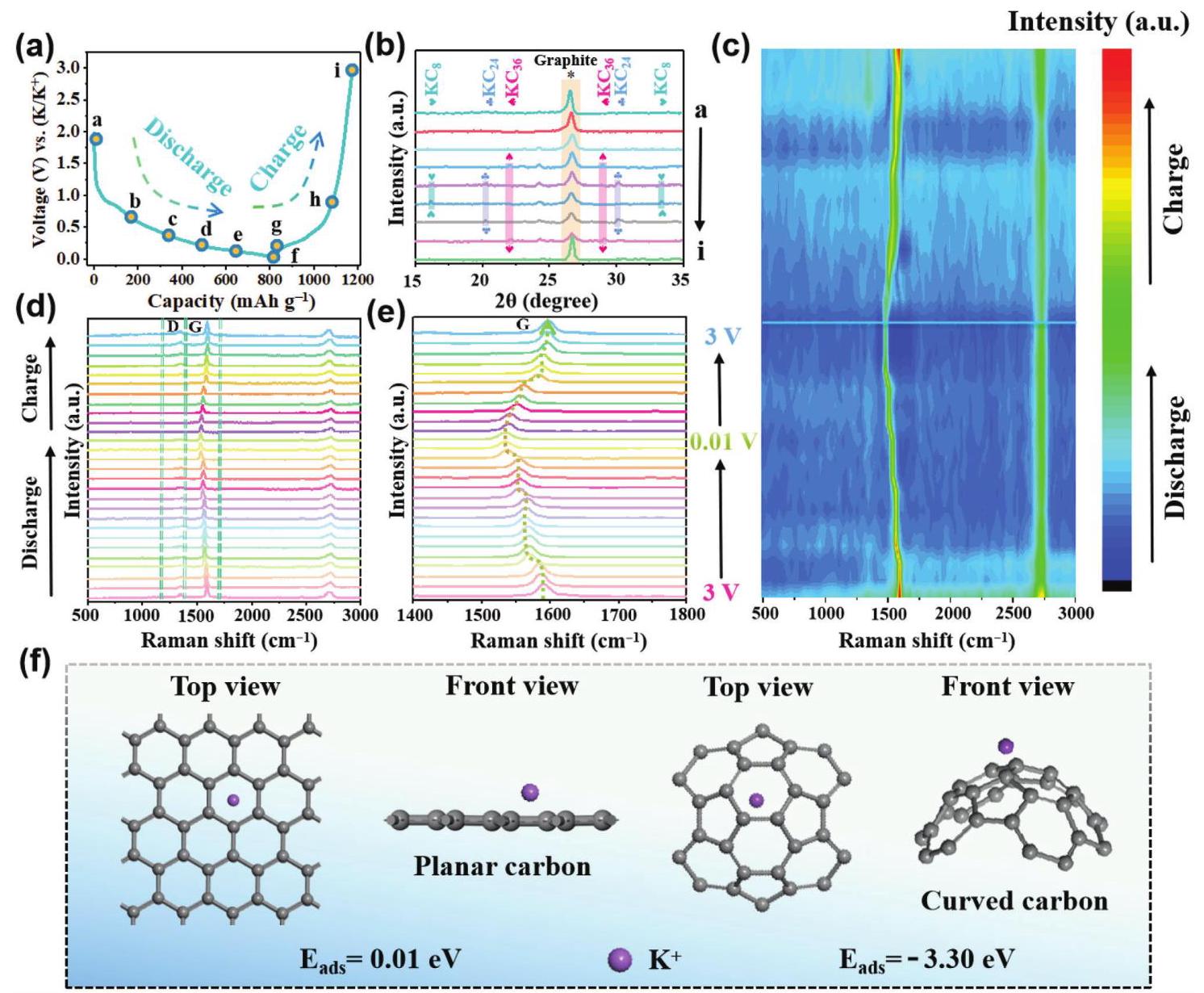

结构演变与机理研究

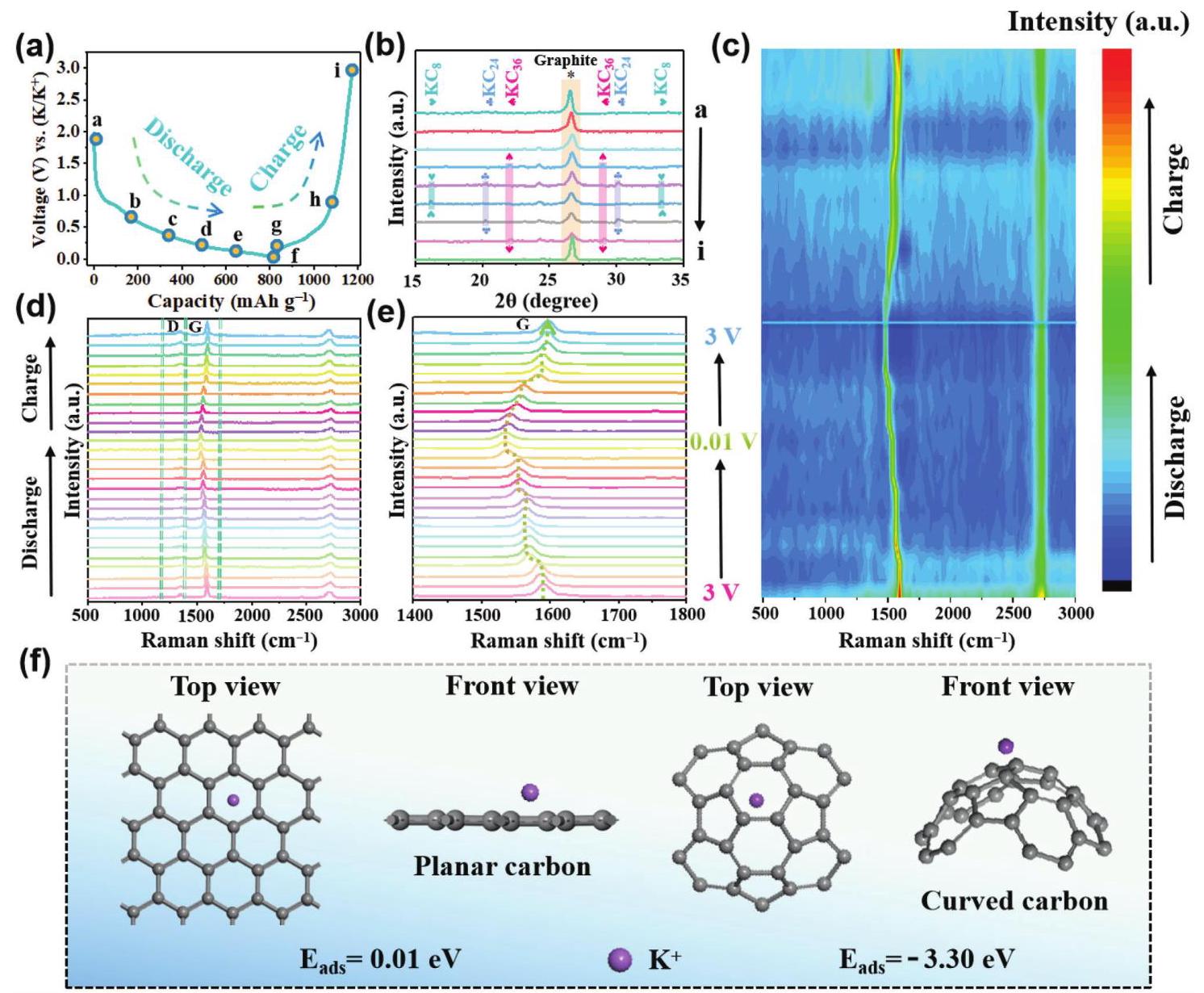

图4. 结构演变。a) 首次放电-充电循环过程中不同电压状态下的恒电流充放电曲线。b) 相应的非原位XRD图谱。c) 原位拉曼光谱。d) 钾化和脱钾过程中G峰的详细变化。e) 原位拉曼实验期间所有拉曼光谱的等高线图。f) K⁺在平面和弯曲碳表面吸附的分子动力学模拟模型(顶视图和前视图)。

分析结果: 通过非原位XRD(图4a,b)和原位拉曼(图4c-e)研究了FEG-CNC-180在充放电过程中的结构演变。XRD结果显示在放电过程中,石墨(002)峰强度逐渐减弱,并依次出现KC₃₆、KC₂₄和KC₈等插层化合物的衍射峰,充电过程中这些峰逐渐消失,证明了高度可逆的、分步的K⁺嵌入/脱出机制。原位拉曼显示放电时D峰和G峰强度降低,G峰发生红移,这是由于K⁺嵌入导致电子密度增加和空间位阻引起的C-C键拉伸,充电后G峰恢复原状,再次证明了反应的高度可逆性。分子动力学模拟(图4f)表明,K⁺在弯曲石墨表面的吸附能(-3.30 eV)远低于平面石墨(0.01 eV),证明CNCs的弯曲石墨结构更有利于K⁺的吸附和存储,这为其优异的钾存储性能提供了理论依据。

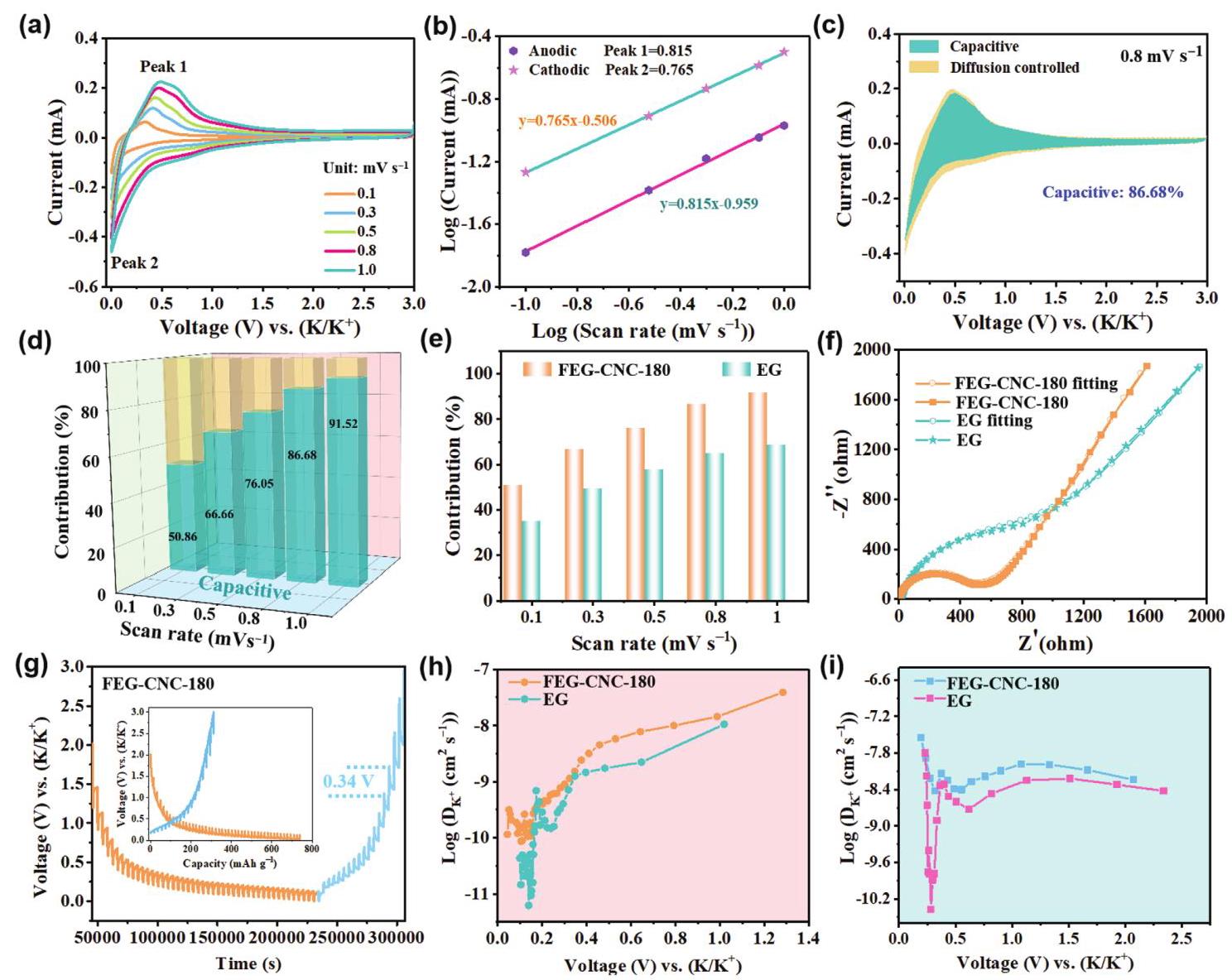

动力学分析

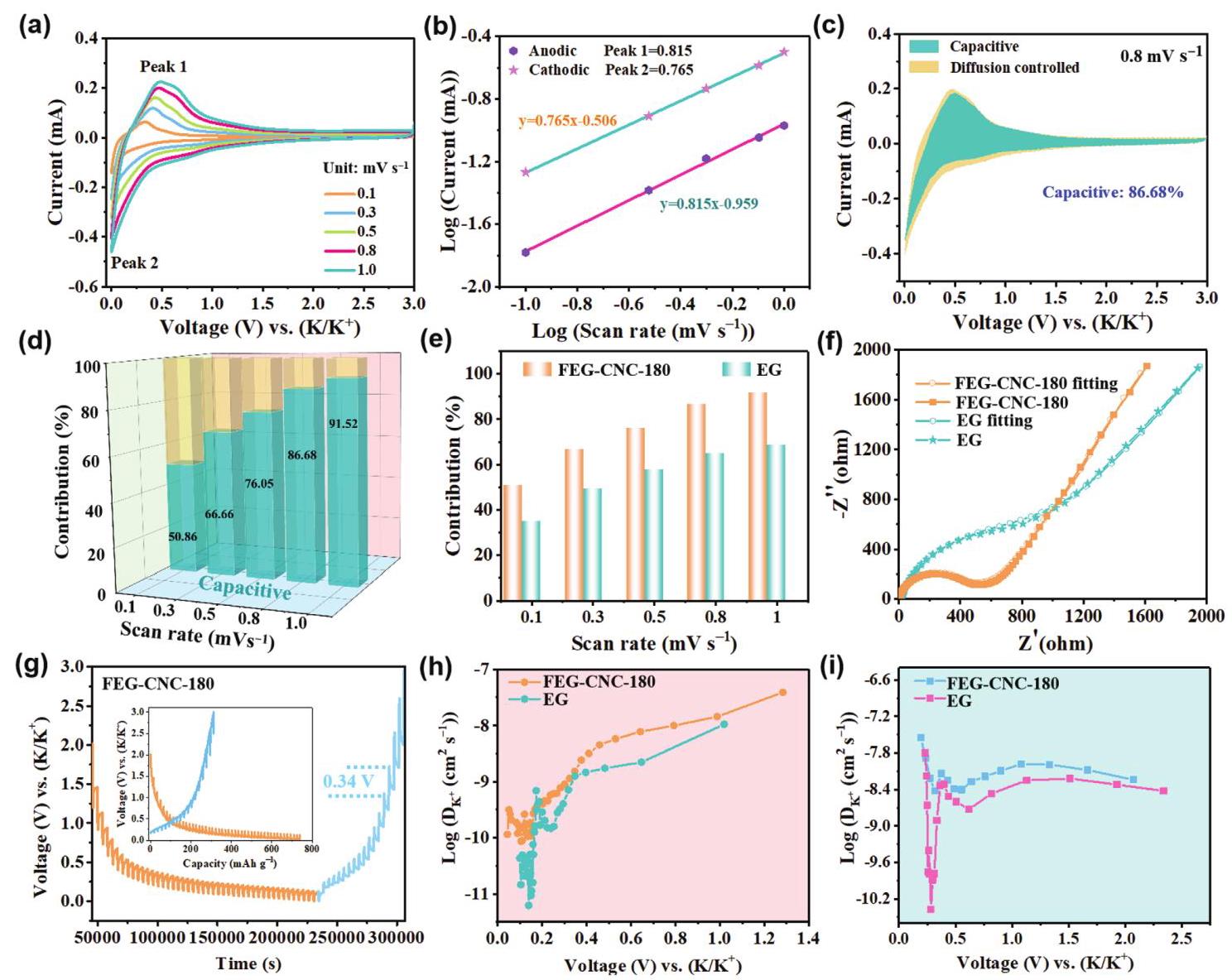

图5. FEG-CNC-180的动力学分析。a) FEG-CNC-180在0.1至1.0 mV s⁻¹扫描速率范围内的CV曲线。b) FEG-CNC-180阳极和阴极峰的b值。c) 在0.8 mV s⁻¹扫描速率下的赝电容贡献(深青色区域)。d) FEG-CNC-180在不同扫描速率下的电容贡献。e) FEG-CNC-180和EG电极在不同扫描速率下的电容控制贡献比较。f) CNC-180和EG循环10次后的阻抗比较。g) FEG-CNC-180首次循环期间的GITT曲线和GITT电压曲线(图5g插图)。h) 首次放电和 i) 充电GITT曲线计算的FEG-CNC-180和EG电极在首次循环期间(0.1 A g⁻¹)的K⁺扩散系数(D_K⁺)。

分析结果: 动力学分析揭示了FEG-CNC-180高性能的原因。不同扫速的CV曲线形状一致(图5a)。通过计算b值(氧化峰0.765,还原峰0.815,图5b)表明其钾存储以赝电容行为为主。定量分析(图5c-e)显示,在0.8 mV s⁻¹时,FEG-CNC-180的电容贡献高达86.68%,远高于EG的64.71%,且电容贡献随扫速增加而增加。这种高赝电容贡献源于其独特的由高石墨化CNCs形成的导电网络,有利于快速的表面控制反应,从而实现优异的倍率性能。EIS图谱(图5f)显示FEG-CNC-180具有更小的半圆直径和更陡的直线斜率,表明其电荷转移电阻更小,离子扩散更快。GITT测试(图5g-i)计算出的K⁺扩散系数(D_K⁺)表明,FEG-CNC-180电极在几乎所有电位下的K⁺扩散系数均高于EG电极,证明了其更优异的离子扩散动力学。