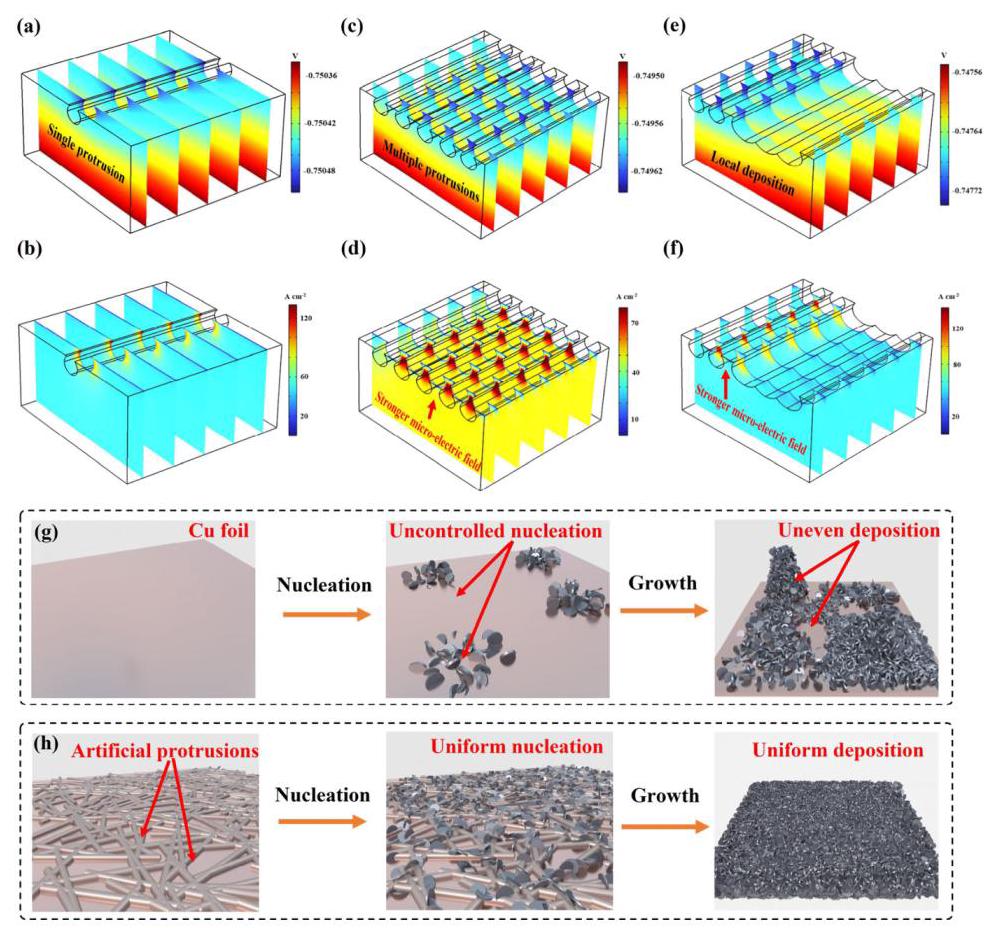

图1:AP设计的模拟和工作机制

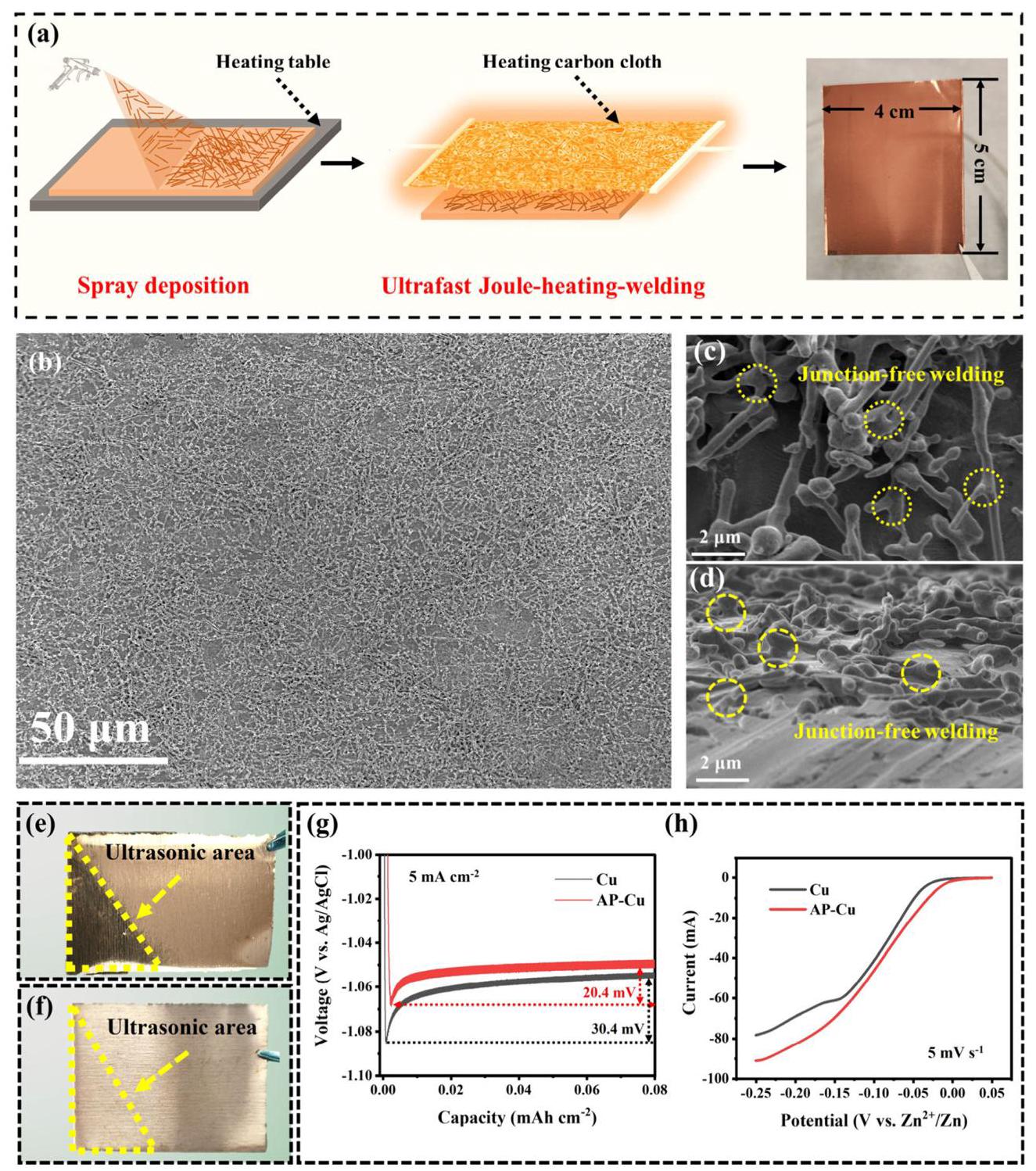

COMSOL模拟显示了(a)单个人工突起、(c)多个人工突起和(e)局部锌沉积情况下电极/电解质界面的电场分布;(b)单个人工突起、(d)多个人工突起和(f)局部锌沉积情况下电极/电解质界面的电镀电流强度分布;(g)无人工突起和(h)有人工突起时电极表面锌沉积的示意图

分析与结果

COMSOL模拟结果显示,在人工突起(高曲率表面)周围的电场强度和电镀电流强度明显强于平坦区域。这表明在AP周围构建了更强的微电场,锌沉积更容易在此发生。当在电极表面均匀构建多个AP时,锌的成核行为可以被有效调控,在AP周围更强微电场的作用下,锌会优先在这些人工突起上沉积,从而避免不可控的成核和枝晶生长。