CTS合成工艺与温度曲线

分析与结果

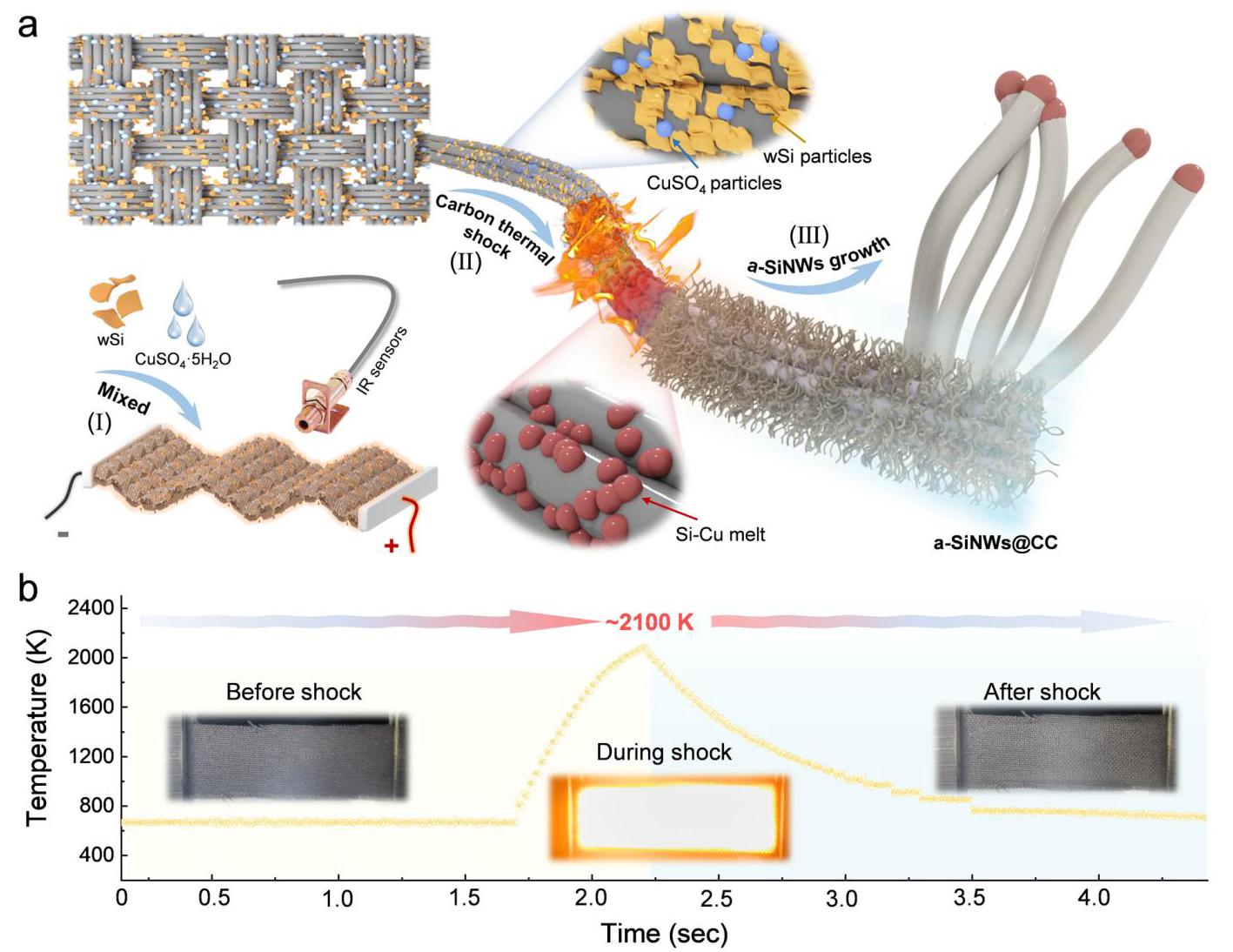

碳热冲击(CTS)技术能够提供超快加热和淬火,温度可达~2100K,加热速率达4.2×103 K s-1。这种高梯度热场使wSi粉末迅速液化分裂,克服了传统工艺的热力学和动力学限制。

Liao Shen‡,a, Kaiwen Sun‡,c, Fengshuo Xi‡,a, Zhitao Jianga, Shaoyuan Lib, Yanfeng Wanga, Zhongqiu Tonga, Jijun Lu*,a, Wenhui Ma*,a,b, Martin A. Greenc, Xiaojing Hao*,c

DOI: 10.1039/d5ee00020c | Energy & Environmental Science | 2025

利用碳热冲击产生的高梯度热场(约4.2×103 K s-1,温度2100K,持续时间0.5s)克服传统加热冷却速率的限制

引入铜盐分解产生的铜纳米粒子,降低硅原子的表面能,促进Si原子在限氧域环境中的定向扩散

a-SiNWs在碳布基底上原位生长,形成自支撑电极材料(a-SiNWs@CC),无需粘结剂或导电剂

采用SEM、TEM、XPS、XRD等多种技术对材料进行表征,并组装半电池和全电池测试电化学性能

碳热冲击(CTS)技术能够提供超快加热和淬火,温度可达~2100K,加热速率达4.2×103 K s-1。这种高梯度热场使wSi粉末迅速液化分裂,克服了传统工艺的热力学和动力学限制。

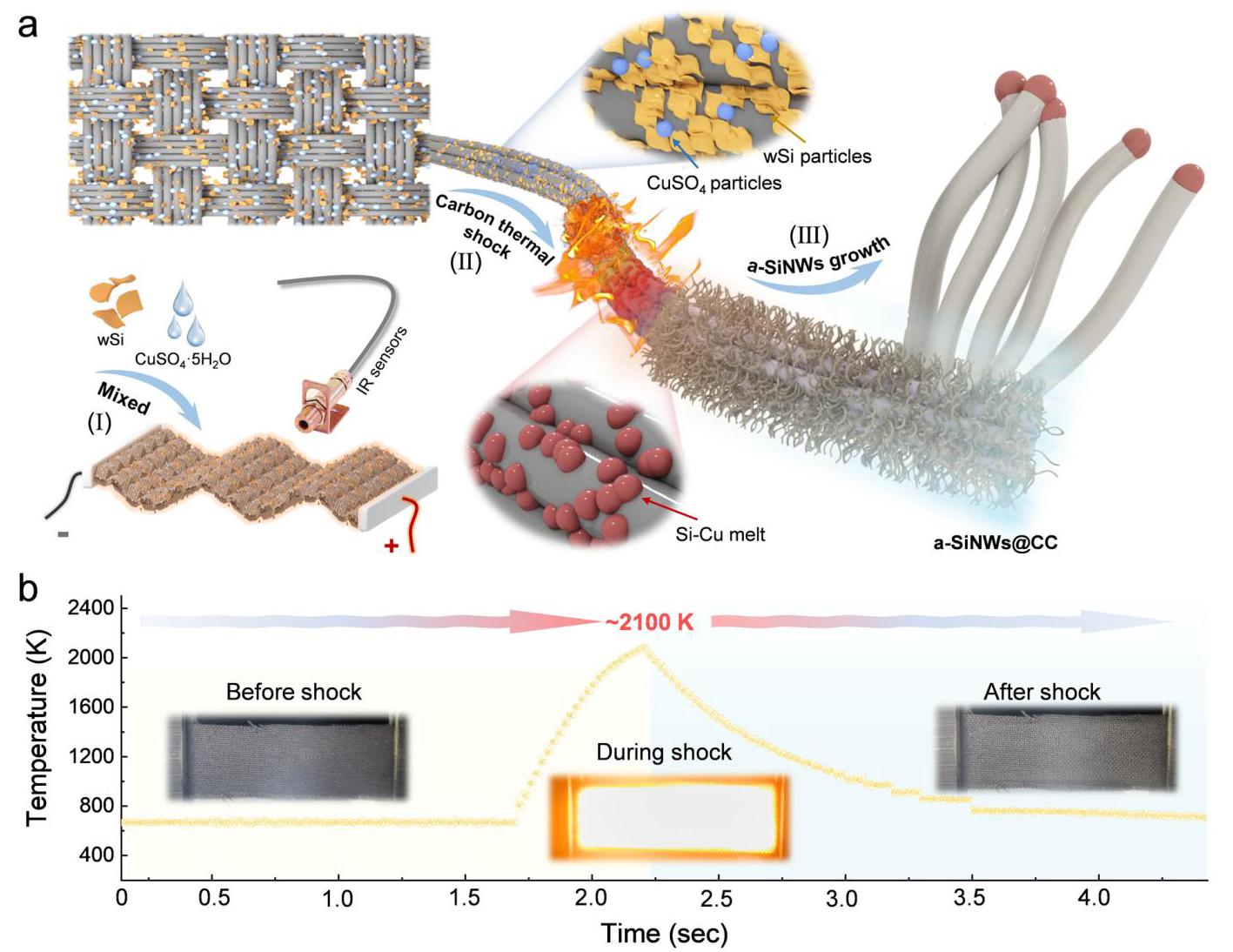

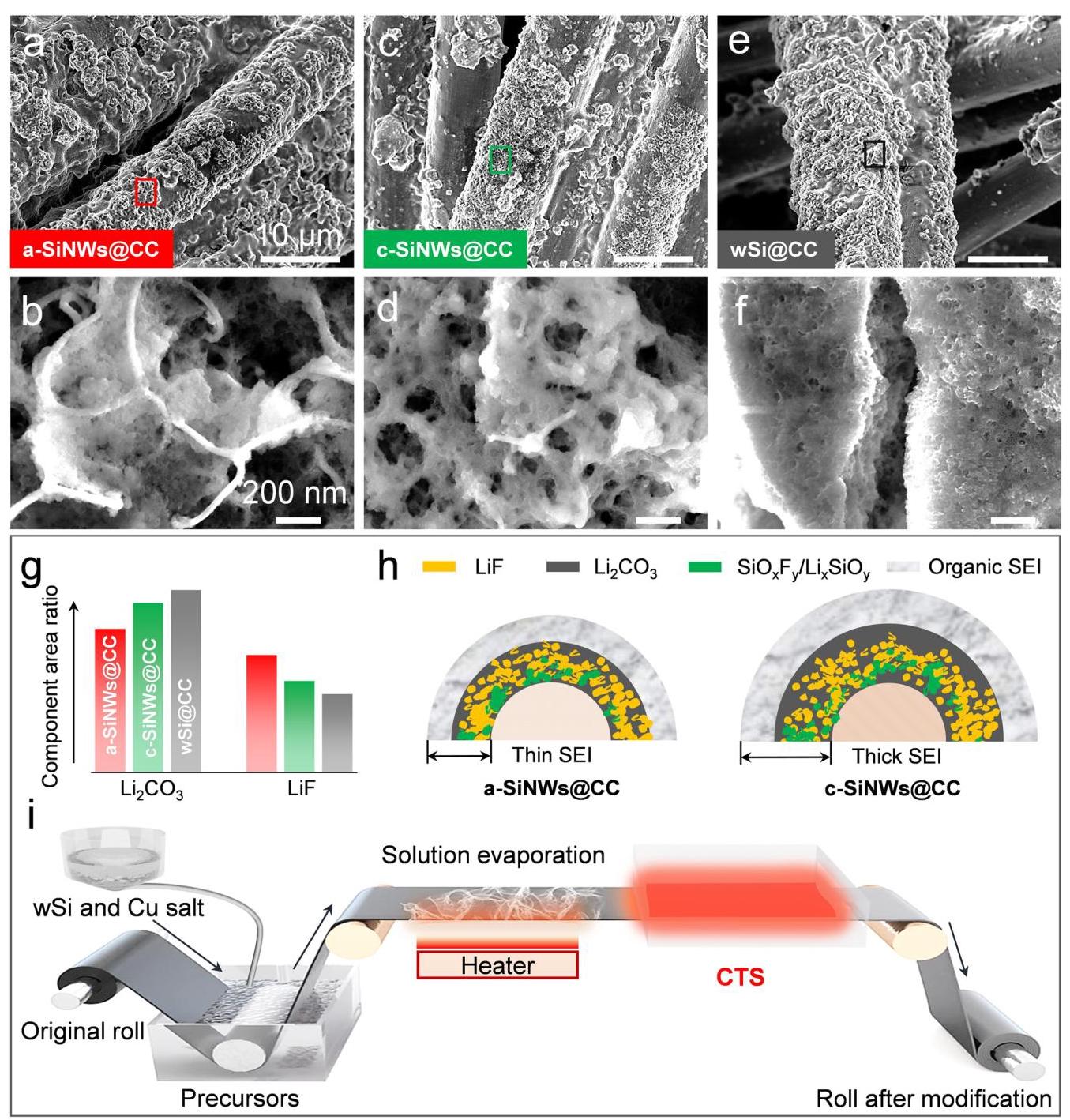

SEM和TEM分析显示,在约2100K条件下制备的a-SiNWs@CC呈现相对均匀的线性形态,直径约15nm,具有较高的长径比。HRTEM图像显示a-SiNWs@CC具有非晶结构,纳米线顶端的球帽略粗于线体。

SAED图谱进一步证实了纳米线的非晶结构。EDS元素 mapping显示纳米线主要由Si和O组成,Cu明显可见于其尖端,表明铜催化剂在纳米线生长中发挥了关键作用。

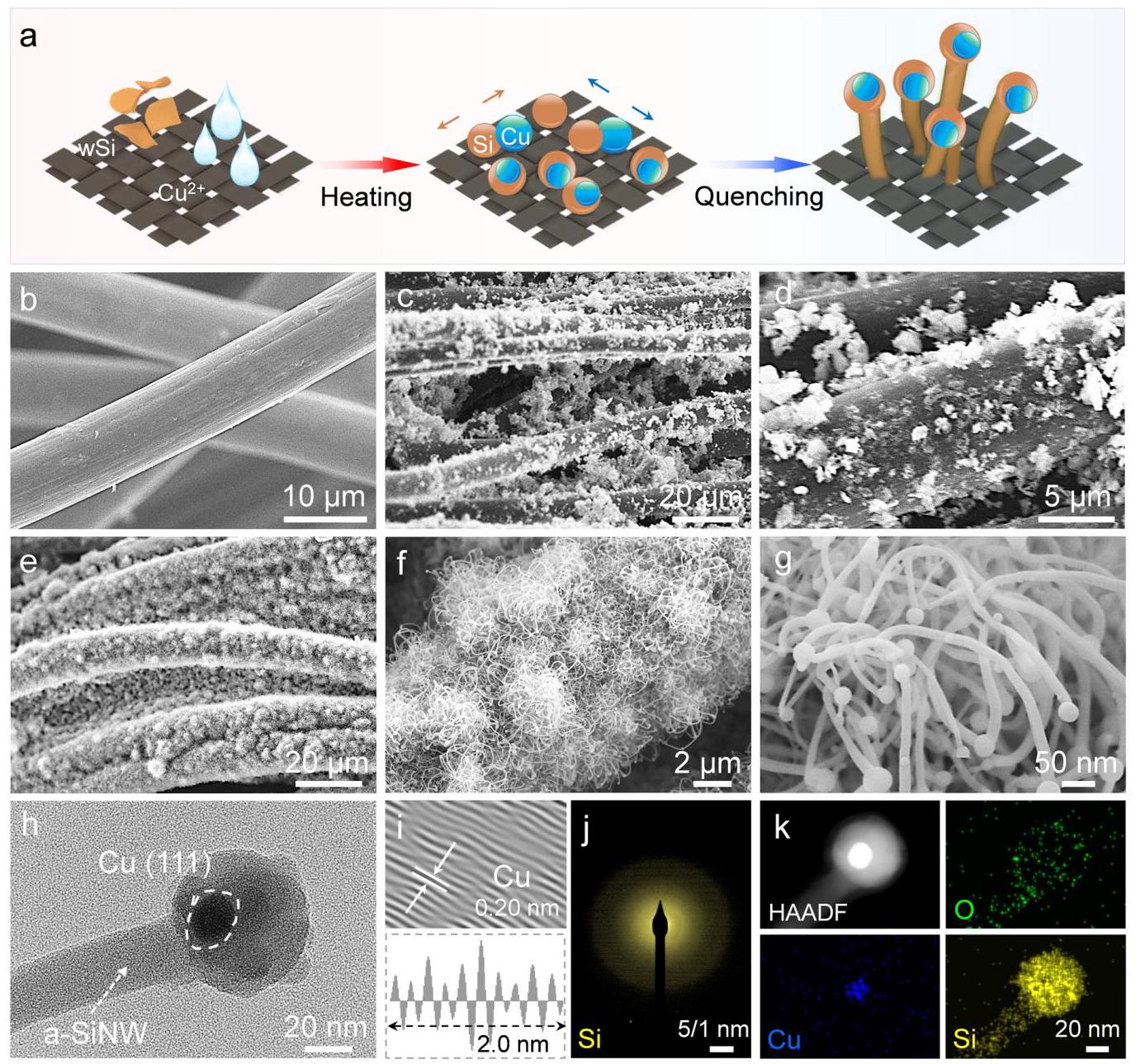

高温接触角测试表明,wSi和Cu混合物的熔融温度显著低于纯wSi,证实了Cu的引入降低了Si的熔点,加速了系统在相同热场下的反应。

在熔融过程中,wSi和Cu熔融混合物的平均接触角稍大,表明液滴的相互作用力较弱,表面能相对较低,这有利于纳米线的快速生长。

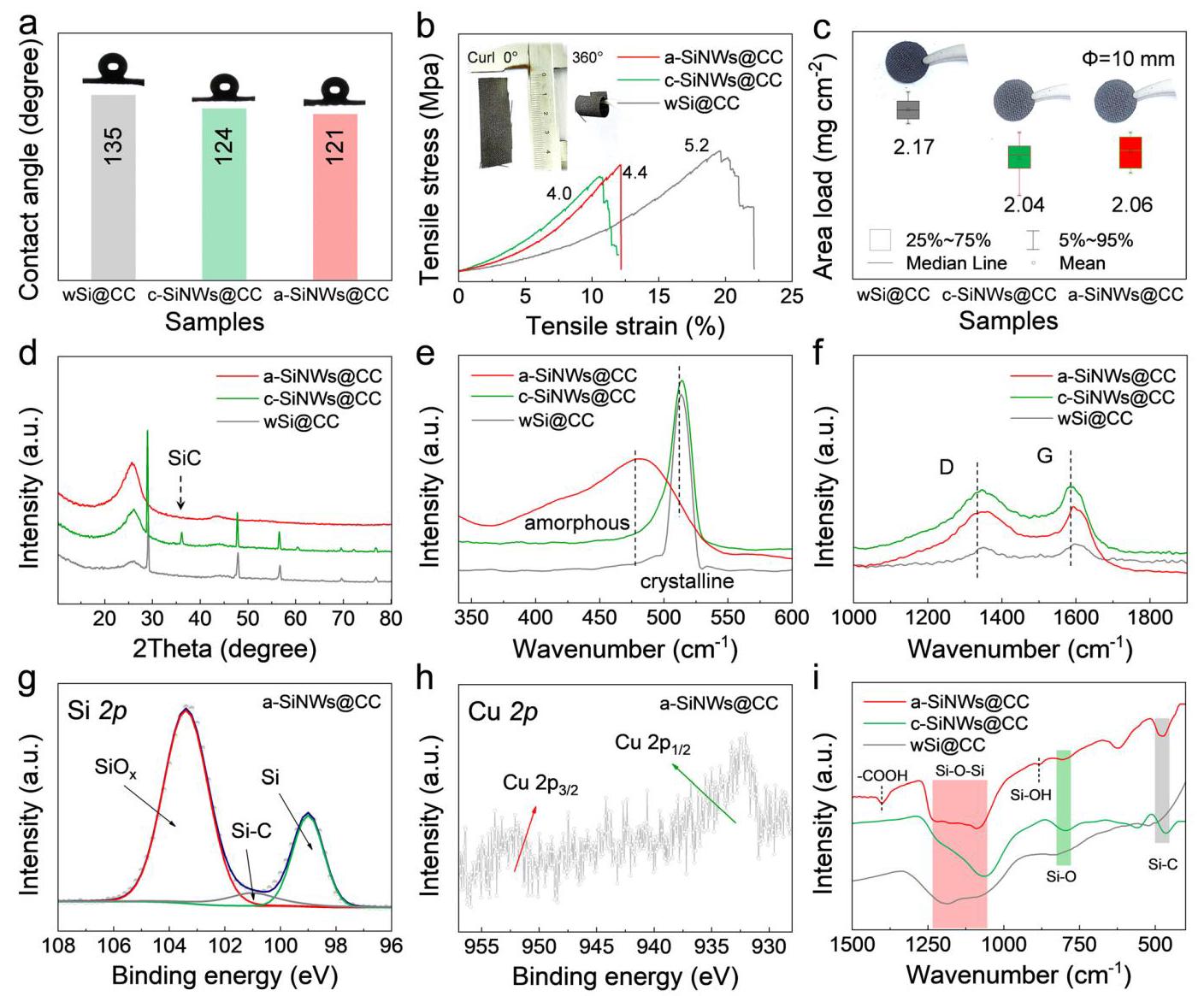

接触角测量显示,经过CTS处理后,材料表现出改善的润湿性,有利于电解质离子在表面的快速扩散。a-SiNWs@CC表现出优异的柔韧性,即使在弯曲状态下也能保持完整性。

XRD表征显示,c-SiNWs@CC中除了晶硅的特征峰外,还存在SiC衍射峰,这可能是在高温过程中Si或SiOx与碳之间发生了一系列反应。而a-SiNWs@CC中没有观察到明显的SiC衍射峰,这可能归因于Si-Cu熔体的早期形成抑制了Si与碳之间的界面反应。

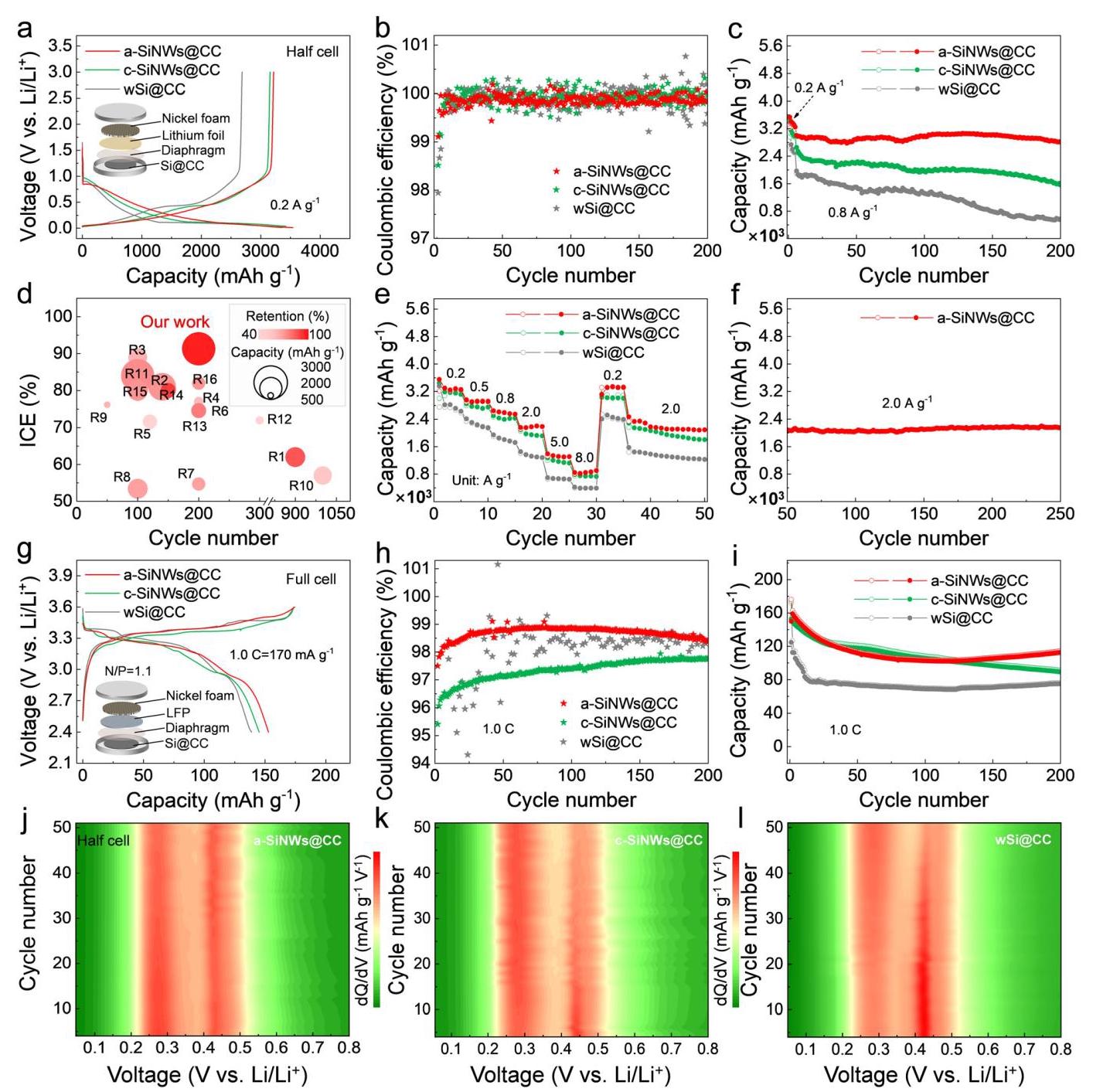

在0.2 A g-1的电流下,a-SiNWs@CC的初始放电容量达到3526 mAh g-1,初始库仑效率高达91.35%。相比之下,wSi@CC和c-SiNWs@CC电极的放电容量和ICE分别为3412 mAh g-1(87.21%)和3354 mAh g-1(82.05%)。

在0.8 A g-1下循环时,a-SiNWs@CC电极表现出平均库仑效率大于99.7%,每个循环波动极小,表明电极结构稳定。经过200次循环后,a-SiNWs@CC保持了近2900 mAh g-1的可逆容量,保持率近95%。

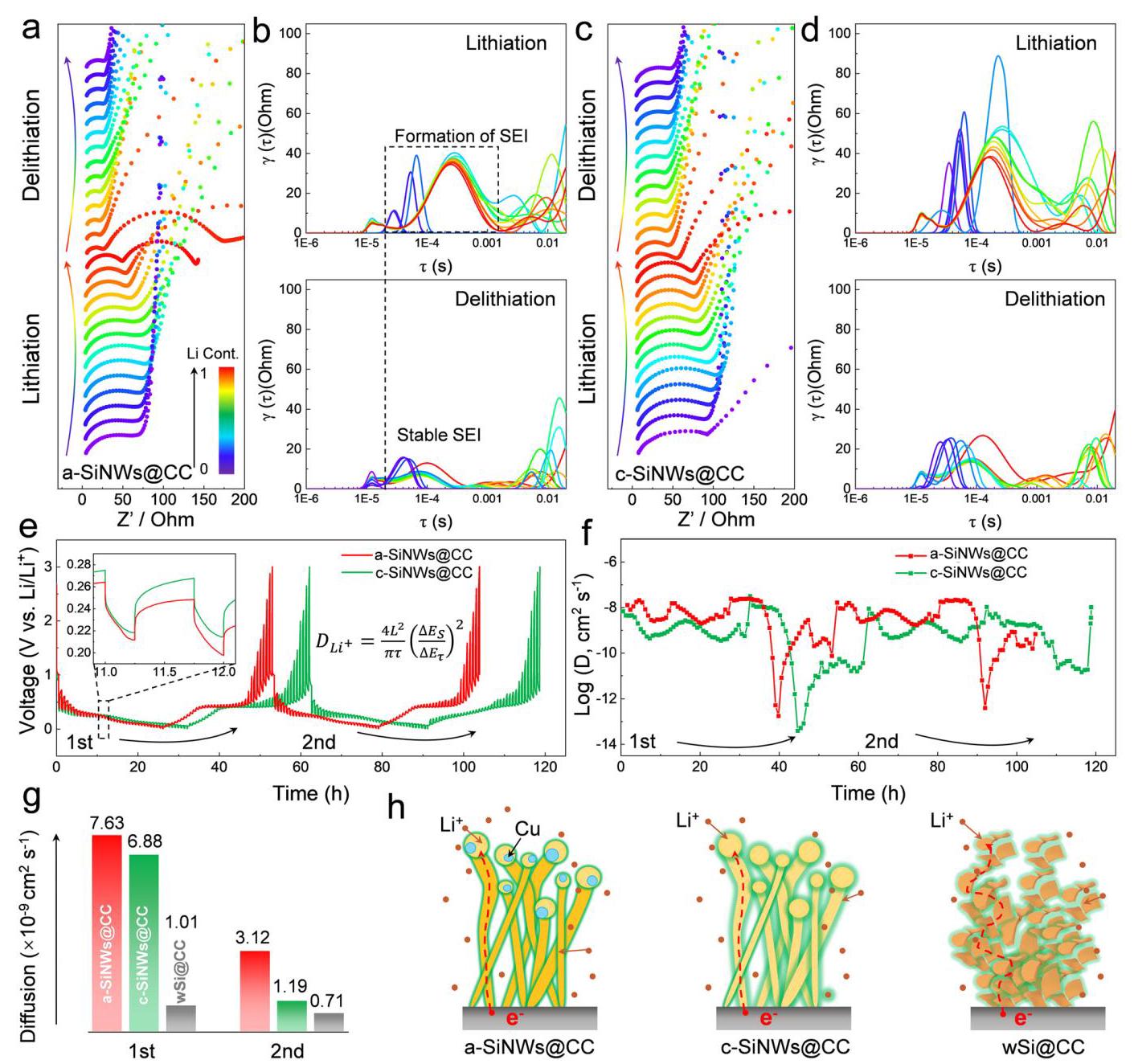

原位电化学阻抗谱(EIS)和相应的动态弛豫时间(DRT)曲线测试表明,a-SiNWs@CC在宏观尺度上表现出阻抗逐渐减小然后稳定的趋势。

a-SiNWs@CC电极在时间常数τ范围(10-4至10-3s)内显示出最小的峰值波动,表明在初始(脱)锂过程中界面SEI层形成稳定,增强了电子/离子迁移速率。

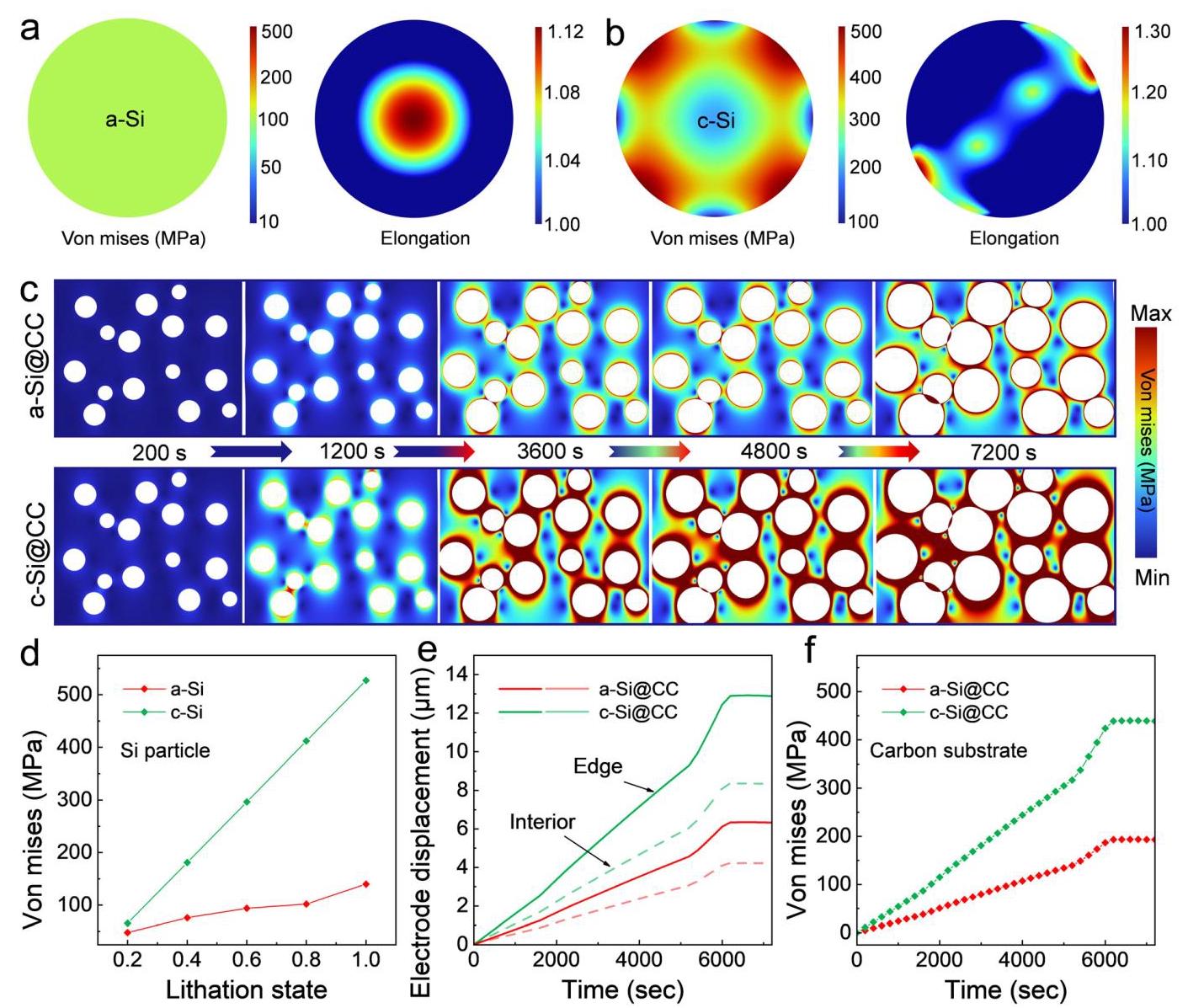

使用简化的有限元模型模拟a-Si和c-Si的锂化过程。a-Si和c-Si单颗粒在首次锂化后的von Mises应力和伸长率清楚地表明,a-Si的各向同性有助于缓解应力集中。

随着锂化时间的增加,Si颗粒膨胀、接触并相互压缩,导致应力集中。a-Si表现出更平滑的应力分布,表明电极损伤程度较低。电极膨胀模拟显示,由a-Si组成的电极表现出更稳定的结构。

循环100次后电极的形貌表征表明,所有电极在循环后都表现出明显的表面膨胀,这归因于SEI膜的形成和(脱)锂过程中产生的副产物。

a-SiNWs@CC在循环后表面保持清晰的纳米线轮廓,而c-SiNWs@CC表面显示出更多不均匀的杂质,碳布基底明显暴露,表明c-SiNWs@CC表面的一些纳米线在循环过程中脱落并失去电接触。

XPS表征显示,a-SiNWs@CC表面含有相对较少的Li2CO3,表明其表面SEI的稳定生长通过抑制有机溶剂分解产物的还原减少了Li2CO3的形成。a-SiNWs@CC在(脱)锂过程中表面形成更多LiF,这种具有高弹性模量和低Li+扩散势垒的成分可以减少Si纳米线膨胀期间对SEI的损伤。