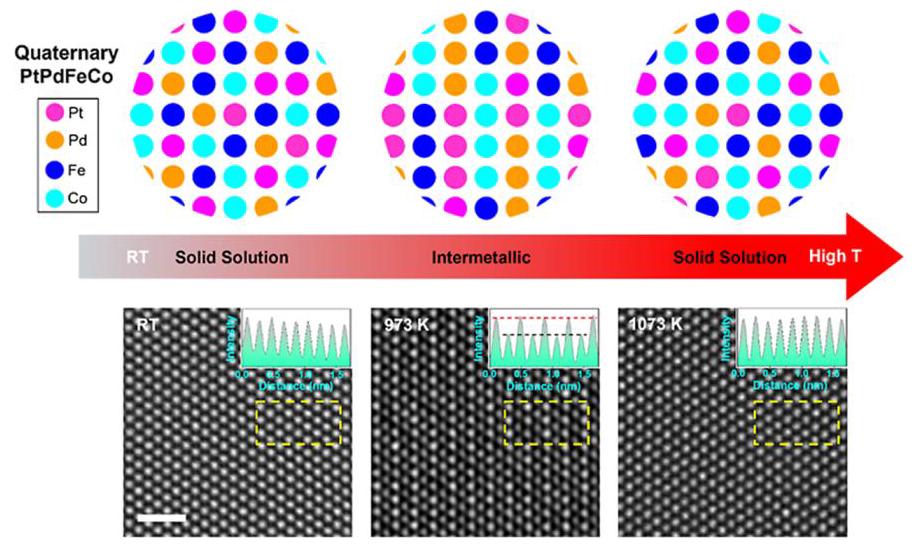

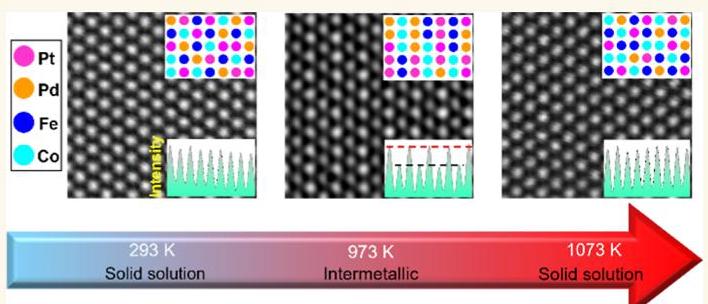

图1: PtPdFeCo-MEA NPs在高温下的相变

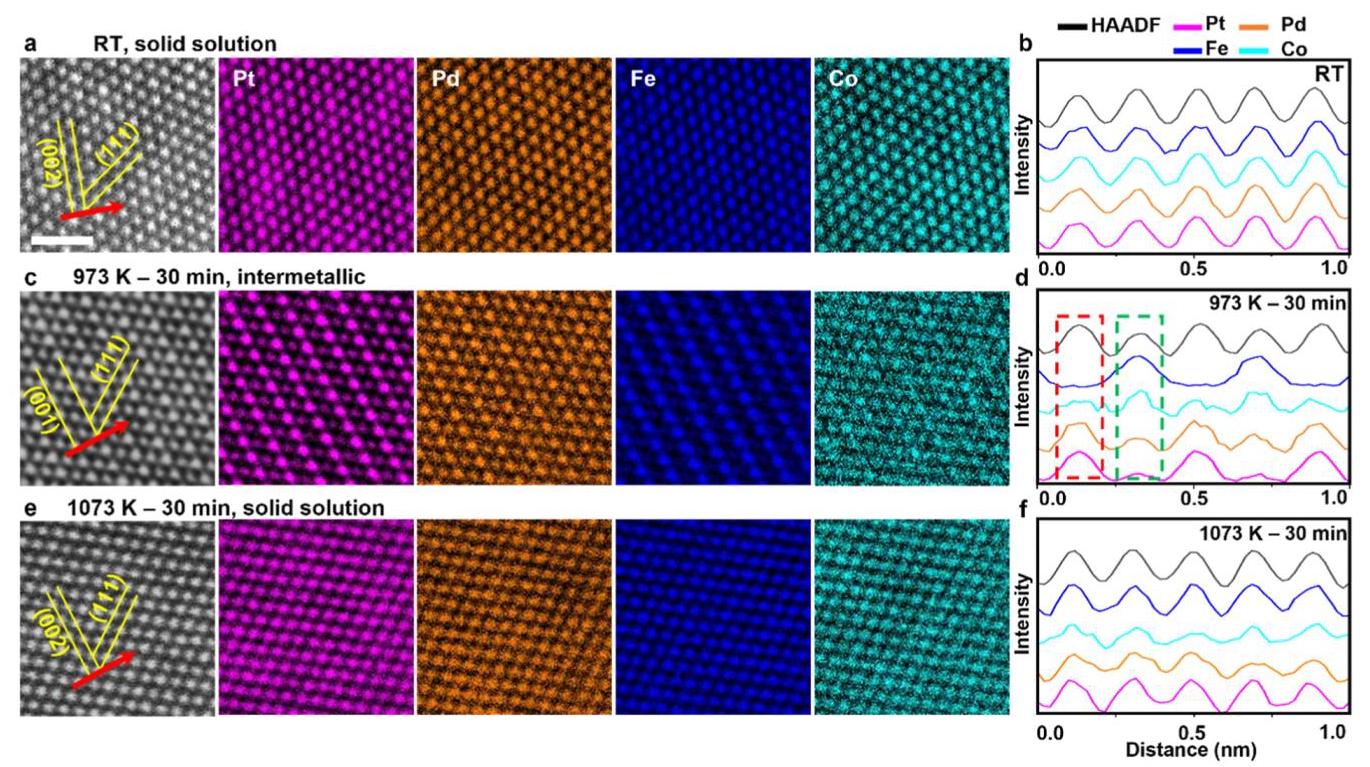

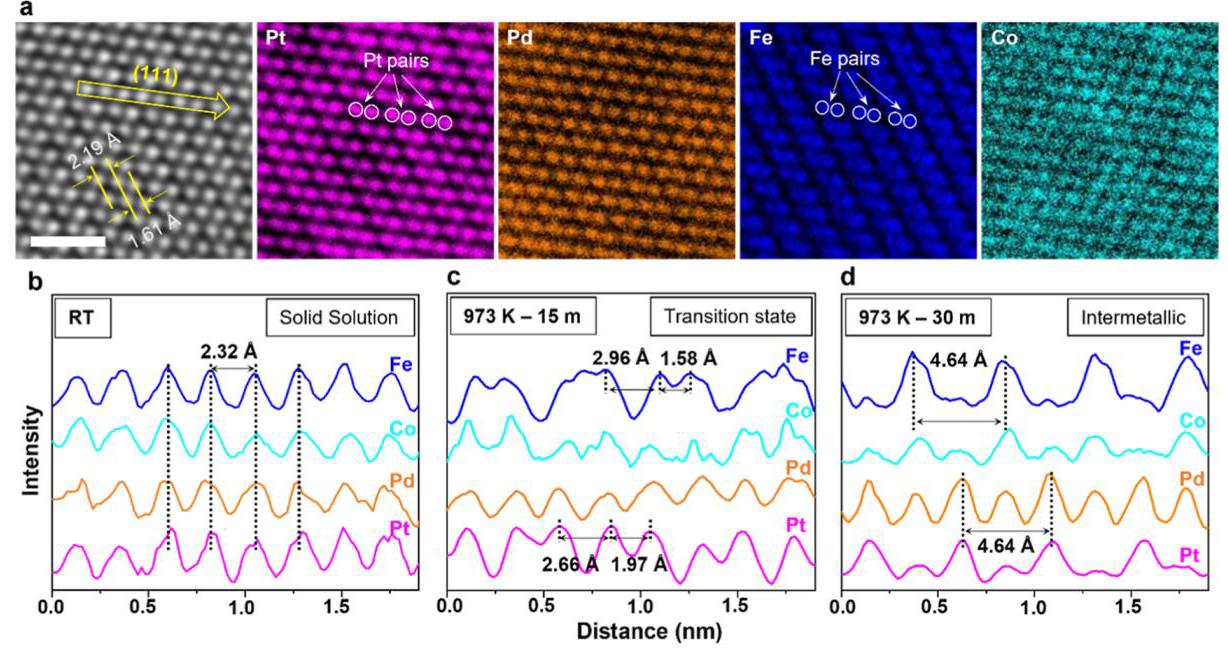

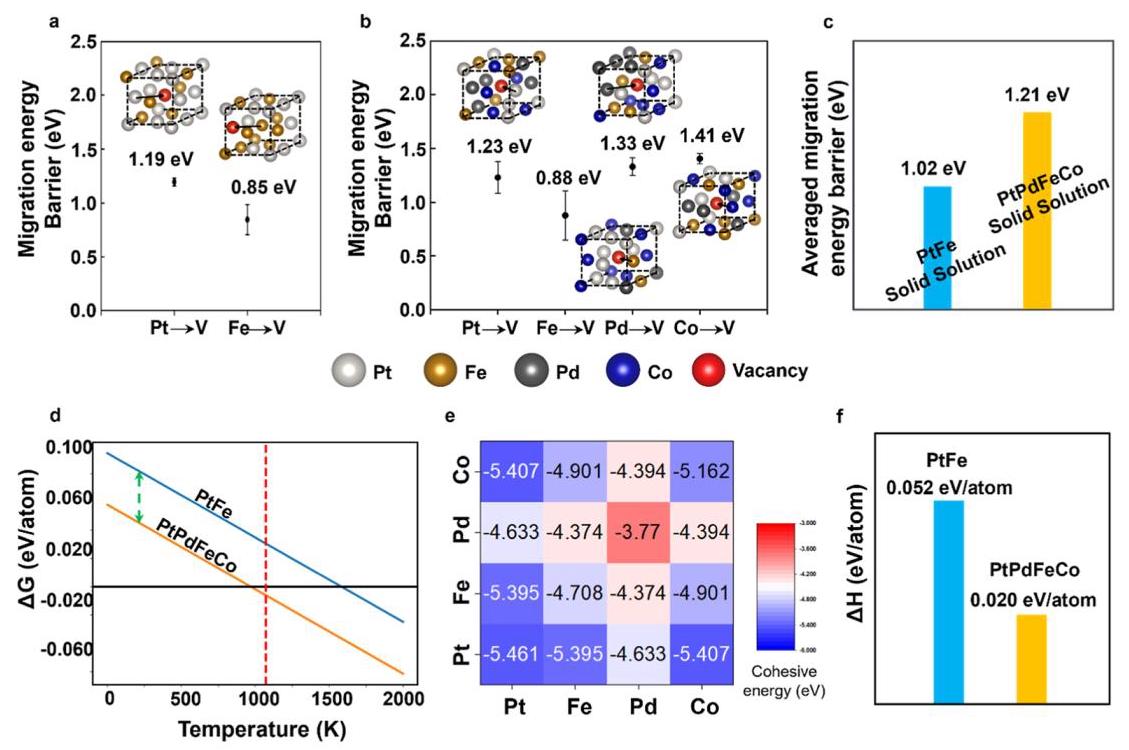

图1:PtPdFeCo-MEA NPs在高温下的相变过程。随着温度从室温升高到973K和1073K,PtPdFeCo合金经历了从固溶体到金属间化合物再回到固溶体的相变过程,HAADF-STEM图像和相应的强度线剖面显示了每个加热阶段Z对比度的变化。

分析结果:该图像清晰展示了PtPdFeCo纳米颗粒在不同温度下的结构变化。室温下为均匀的固溶体结构,973K时转变为有序的金属间化合物结构,1073K时又恢复到固溶体结构。这种可逆的相变过程表明多元素合金在高温下具有独特的结构稳定性。