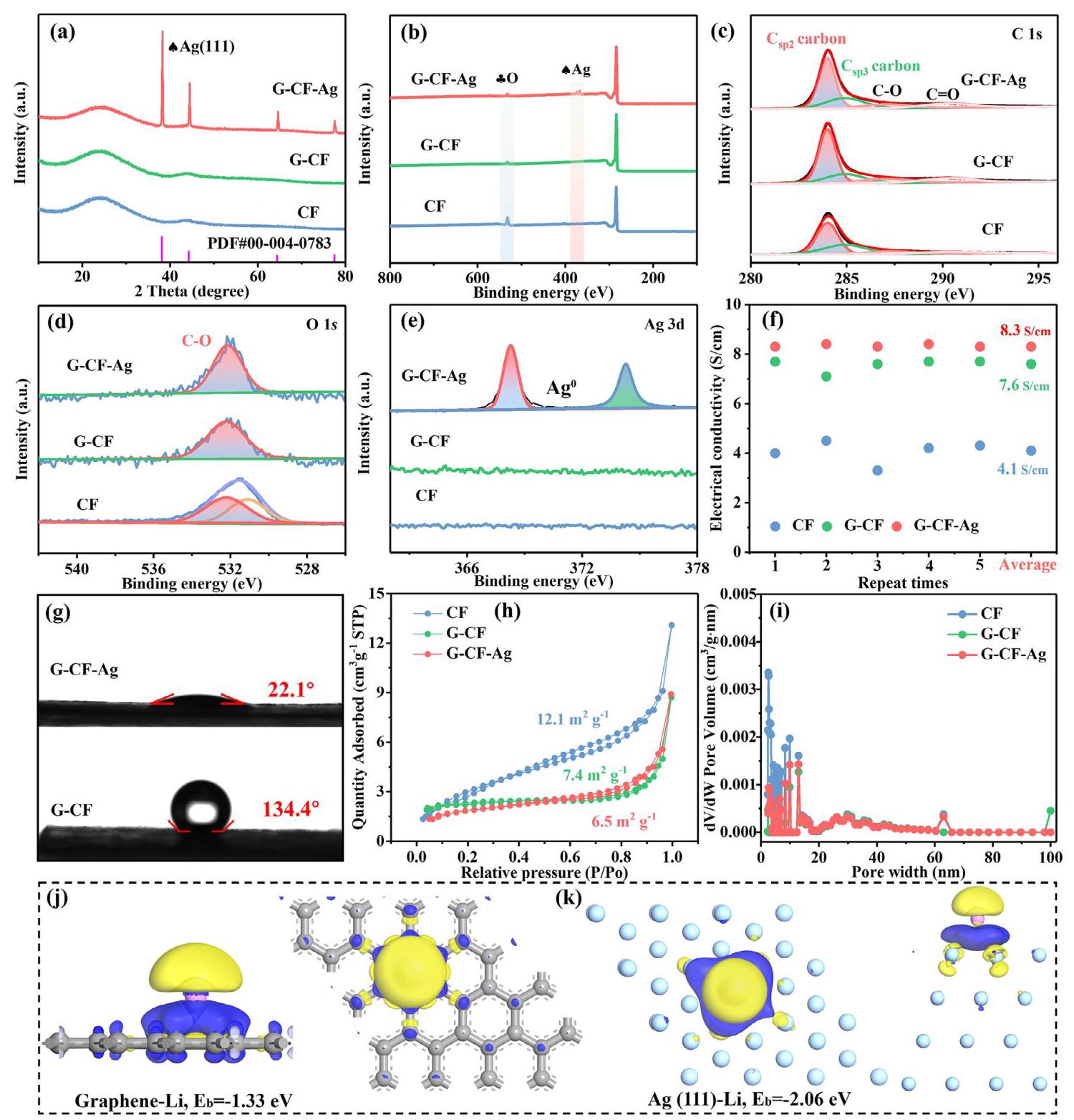

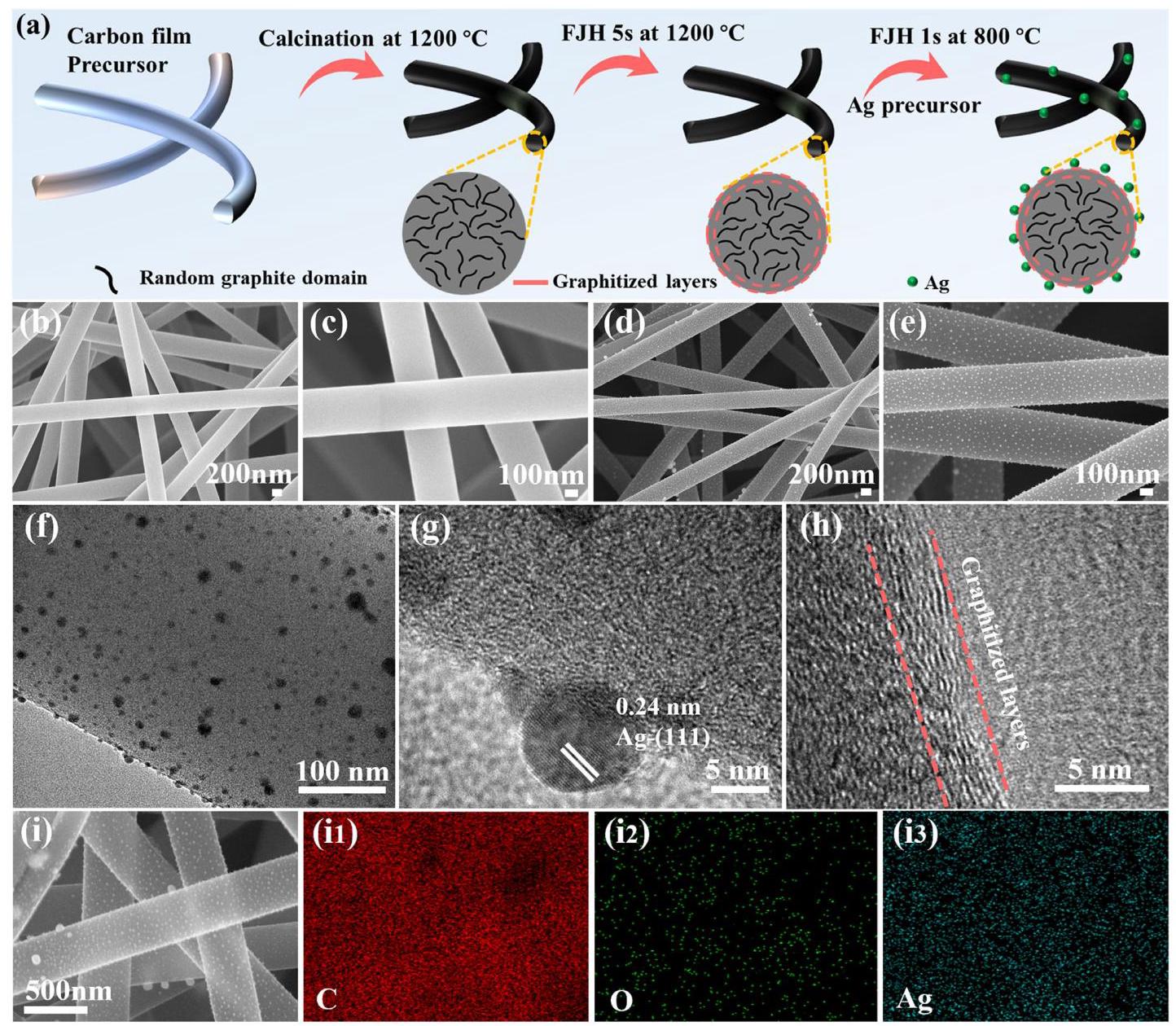

图1: G-CF-Ag的制备与表征

图1. a) G-CF-Ag制备示意图; b,c) G-CF的SEM图像; d,e) G-CF-Ag的SEM图像; f) G-CF-Ag的TEM图像; g) Ag纳米颗粒的高分辨TEM图像; h) G-CF-Ag中石墨化层的高分辨TEM图像; i-i₃) G-CF-Ag的EDS元素分布图

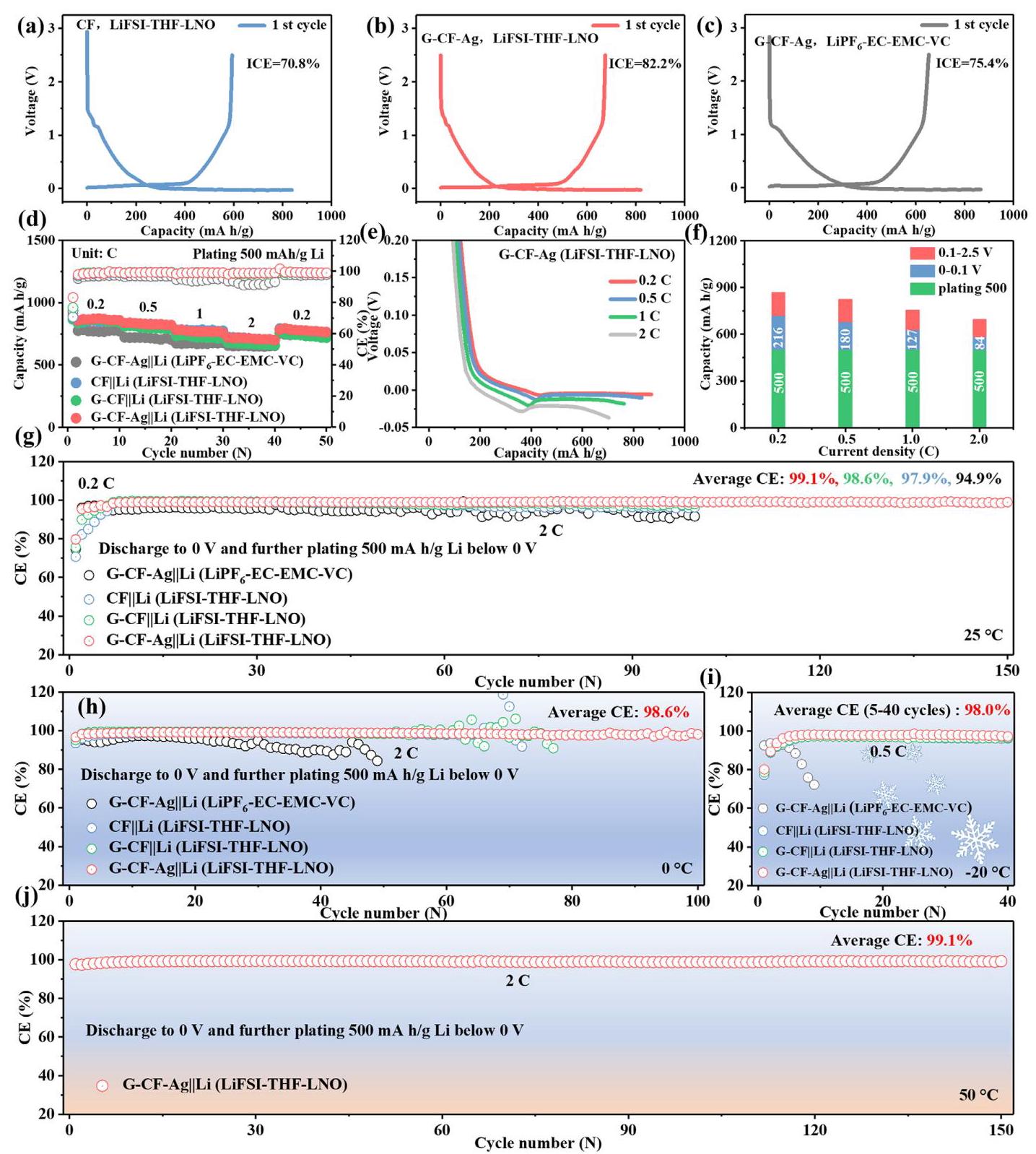

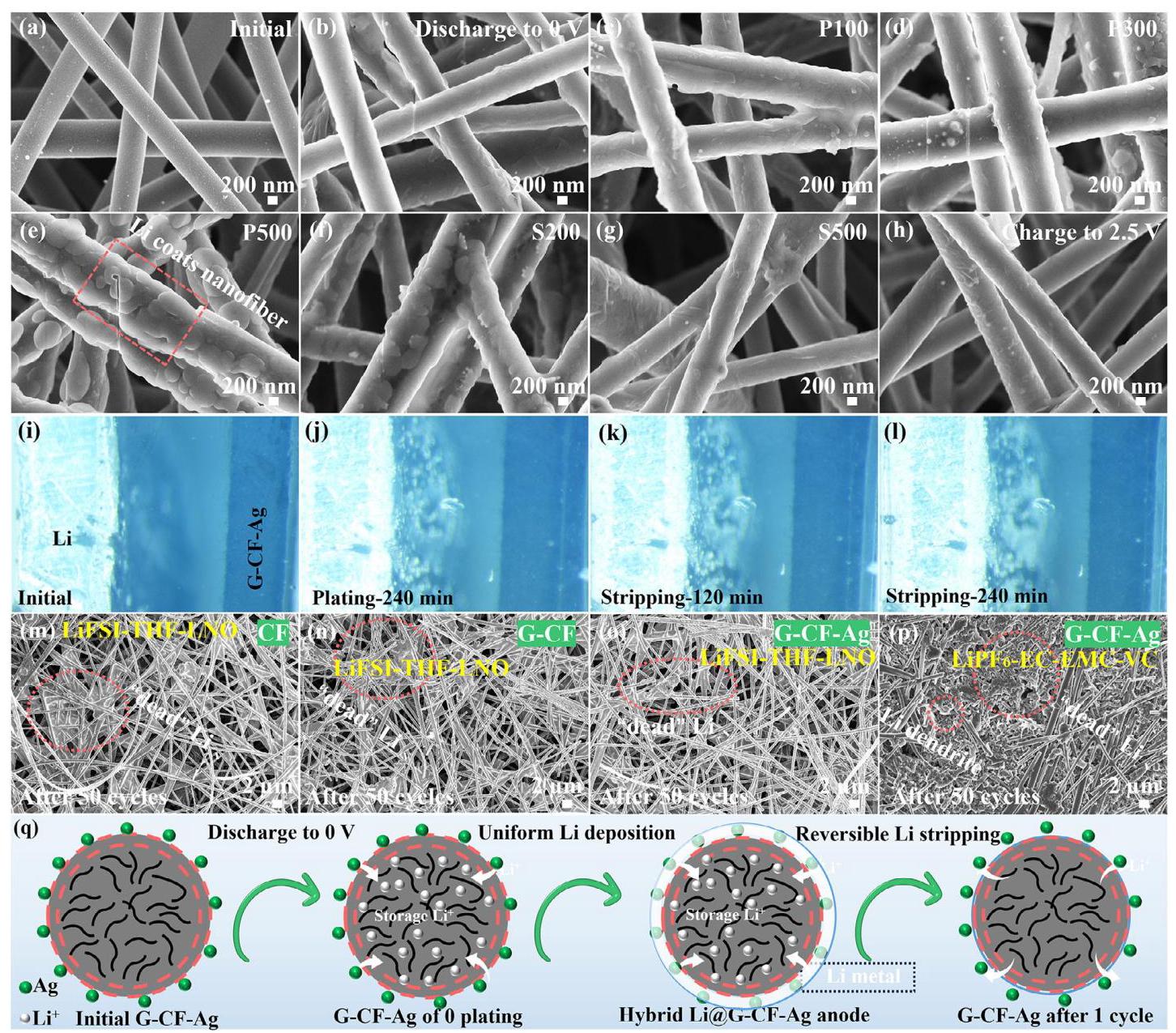

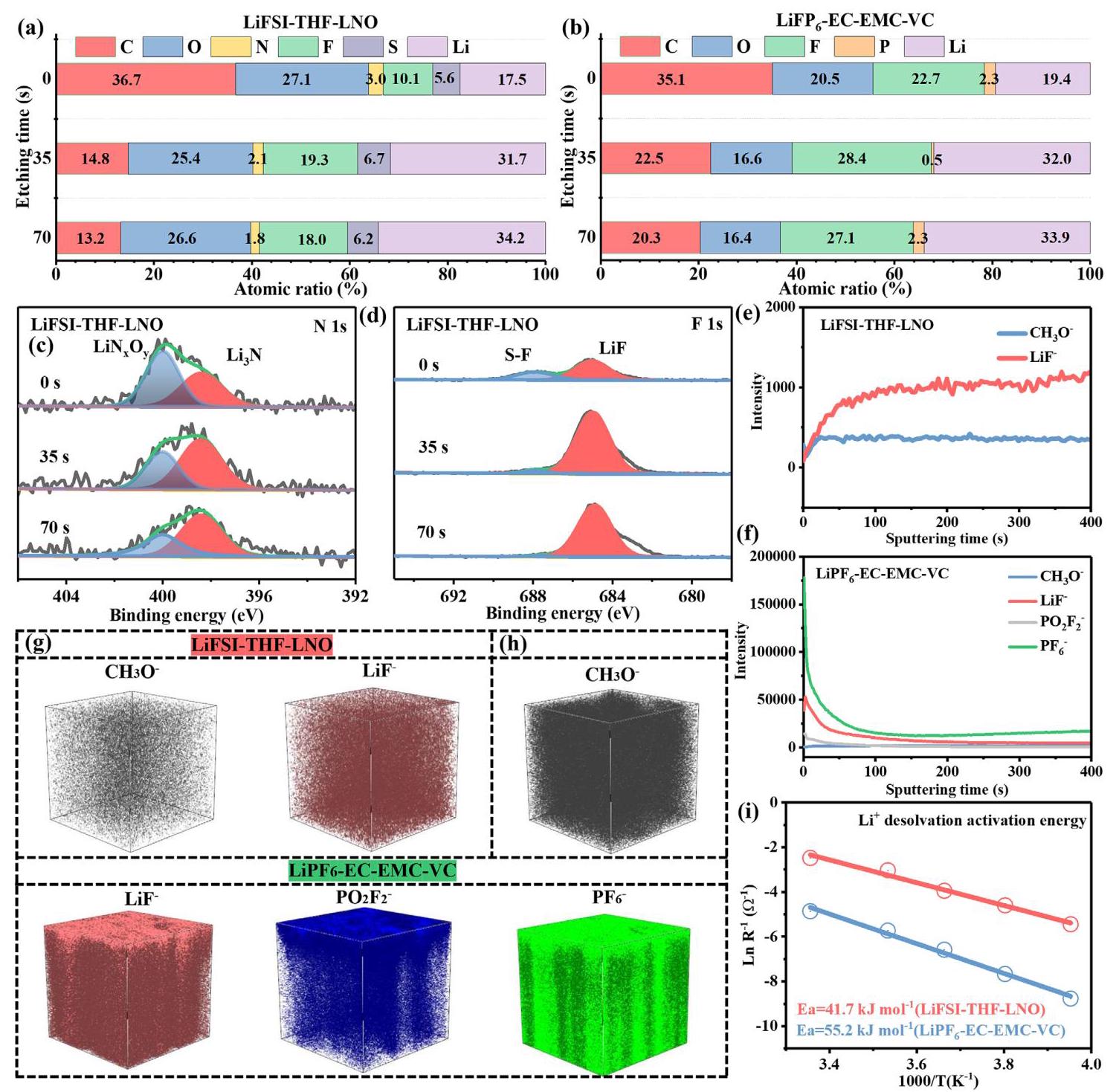

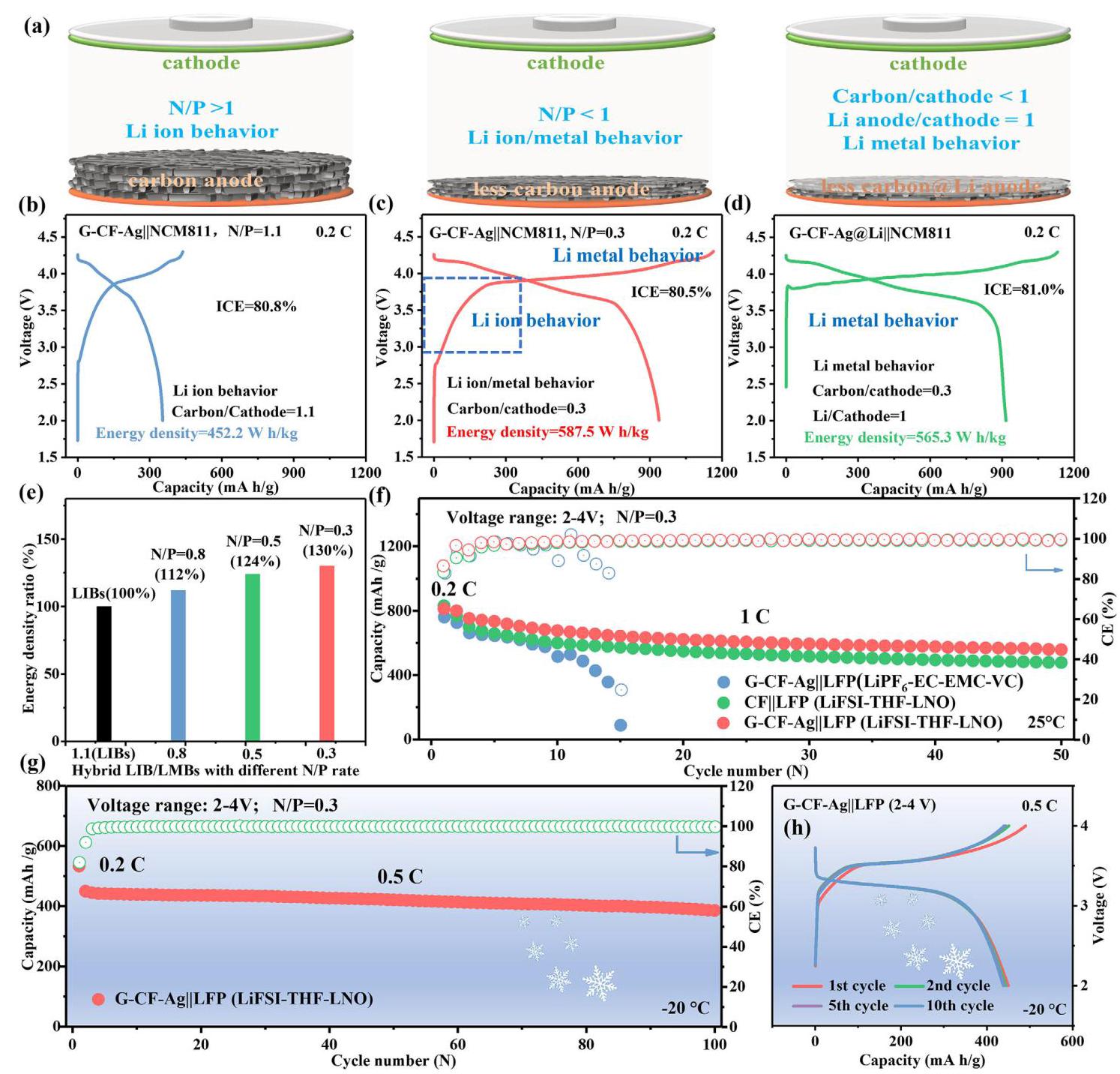

分析与结果

通过两步闪蒸焦耳加热法成功制备了G-CF-Ag材料。SEM和TEM图像显示,Ag纳米颗粒均匀分布在碳纳米纤维表面,尺寸范围为3.1-12.2 nm。与光滑的CF和G-CF表面不同,G-CF-Ag表面分布有均匀的纳米颗粒。高分辨TEM证实了石墨化层的存在和Ag纳米颗粒的结晶性。EDS分析表明C、O和Ag元素在纳米纤维表面均匀分布,证实了Ag纳米颗粒的成功引入和均匀分散。