Heteroatom-Substituted Reflashed Graphene

杂原子取代的再闪蒸石墨烯

第一作者: Phelecia Scotland, Lucas Eddy#

通讯作者: James M. Tour*

所属大学: Rice University (莱斯大学)

DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.4c16959

PDF原文

期刊名称: ACS Nano

发表年份: 2025

论文亮点

- 开发了一种改进的闪蒸焦耳加热技术,通过在杂原子供体化合物存在下对石墨烯进行再闪蒸,成功将高达18 at%的杂原子取代到石墨烯晶格中。

- 实现了氮、硫、磷和氟等多种杂原子的原子取代以及多杂原子共取代,证明了该方法的普适性和高效性。

研究背景

- 石墨烯因其优异的电导率、热导率、机械强度和多样光学性质而备受关注,通过杂原子取代可进一步调控其物理和化学性质。

- 传统的杂原子掺杂方法(如化学气相沉积、溶剂热法)存在过程耗时、使用大量溶剂、掺杂剂定位在边缘或缺陷处等问题,限制了其应用。

- 闪蒸焦耳加热(FJH)作为一种快速、高效、可扩展的技术,为高质量杂原子掺杂或取代石墨烯的制备提供了新途径。

研究方法

本研究采用改进的闪蒸焦耳加热技术,具体步骤如下:

- 首先将无定形碳前驱体(如烟煤活性炭BAC或冶金焦炭MC)通过常规FJH转化为闪蒸石墨烯(FG),制备约30g的标准母批次以确保样品一致性。

- 将FG粉末与杂原子化合物(三聚氰胺甲醛树脂用于氮取代、硼酸用于硼取代、全氟辛烷磺酸用于氟取代、聚苯硫醚用于硫取代、红磷用于磷取代)按特定比例混合,并使用研钵研磨至颜色和质地均匀。

- 将0.2g混合粉末装入内径8mm的石英管中,两端用石墨柱体(间隔物)封盖,外部包裹不锈钢弹簧以增强电接触。

- 将反应容器置于充氩气的真空干燥器中,连接到FJH系统。采用脉冲宽度调制的FJH系统,在80-100V电压下进行闪蒸,通常先使用45-55V进行预处理闪蒸以熔化或降解杂原子源。

- 通过拉曼光谱、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、透射电子显微镜(TEM)等多种表征手段对产物进行分析,评估杂原子取代效果和材料性能。

主要结论

- 成功合成多种杂原子取代的再闪蒸石墨烯(X-rFG),包括单元素取代(N, F, P, S)和多元素共取代(B,N和B,N,S),杂原子含量高达18 at%。

- 氮取代的再闪蒸石墨烯(N-rBACFG)作为锂离子电池负极材料,表现出优异的循环稳定性(500次循环后容量保持率约93%),优于未取代的rBACFG(34%)。

- 该技术具有无溶剂、无催化剂、固态反应、可扩展(单批次可达3g)等优点,为大规模生产杂原子取代碳材料提供了可行路径。

杂原子取代再闪蒸石墨烯的合成与表征

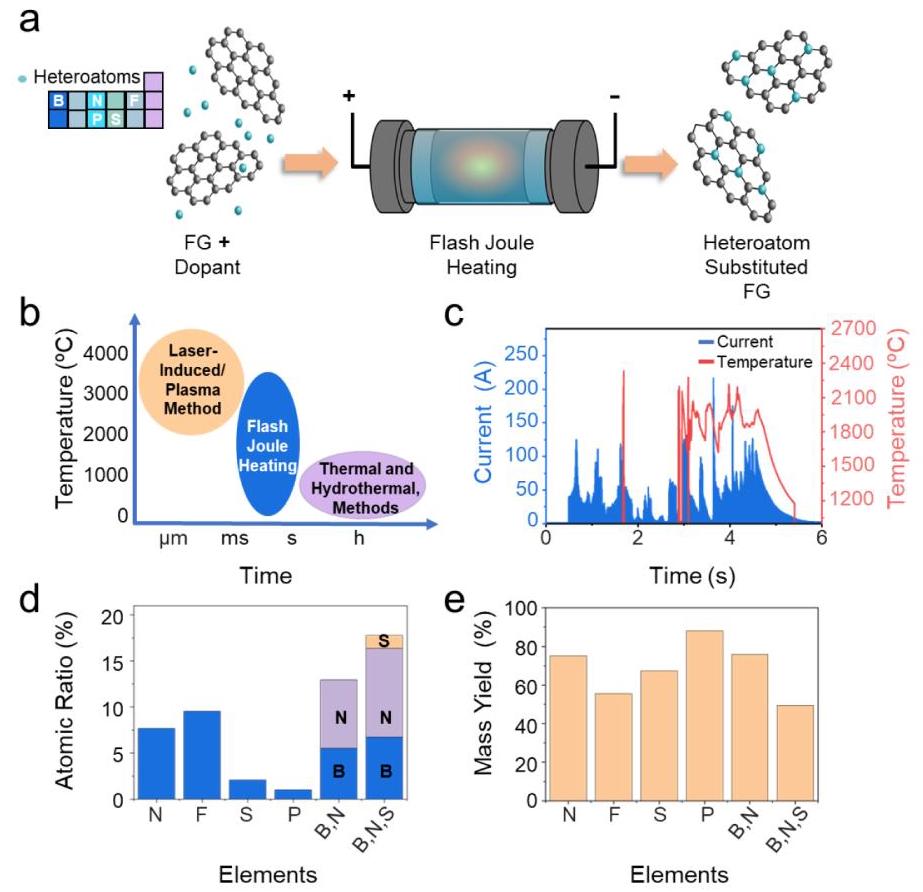

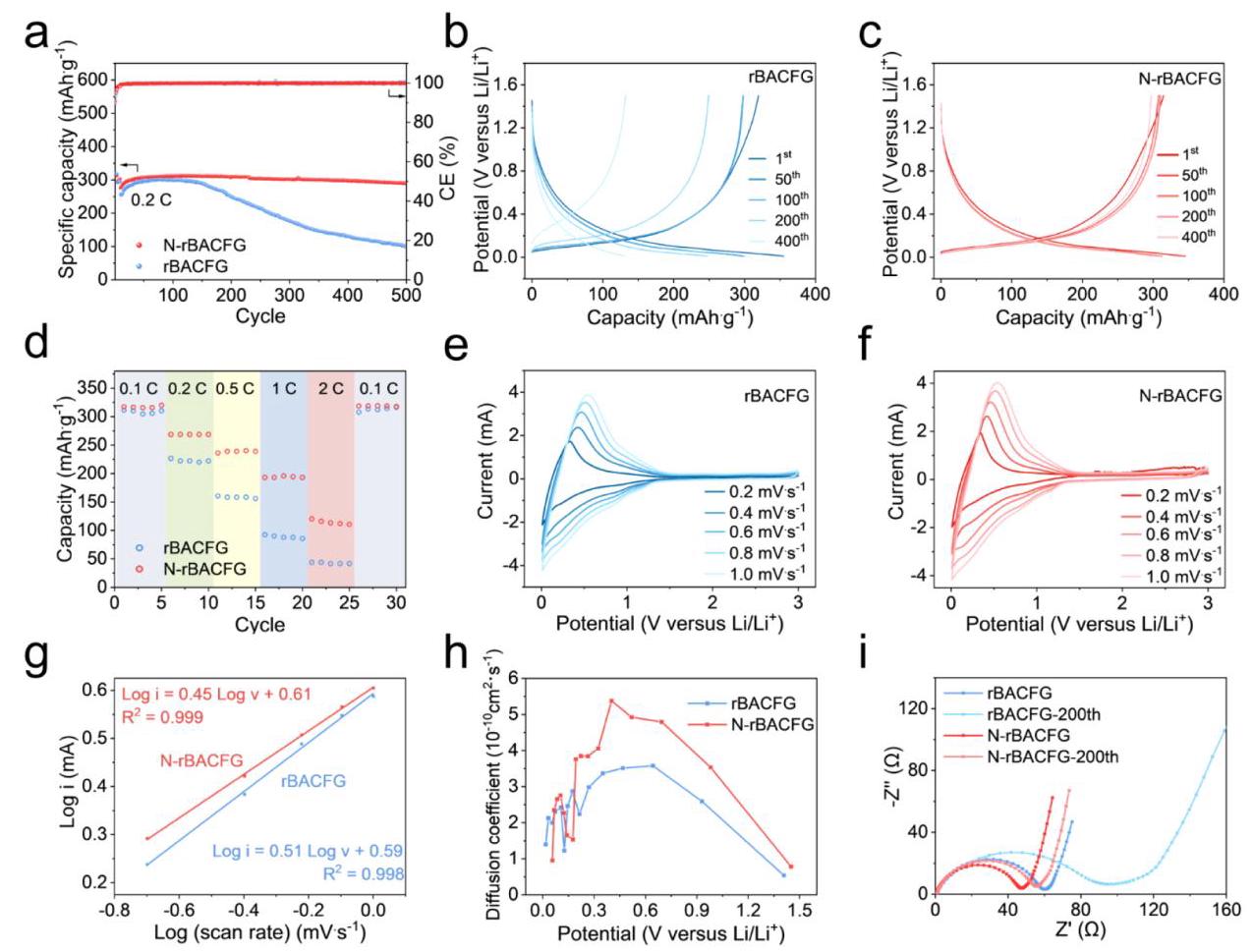

图1:杂原子取代rFG的合成过程。(a) 杂原子取代再闪蒸过程的示意图。(b) FJH过程与其他后处理过程的时间-温度尺度对比。(c) 在100V下合成P-rBACFG的电流和温度曲线。(d) 各种杂原子取代到BACFG中的原子百分比。(e) 不同杂原子取代rBACFG的反应质量产率。

分析与结果

图1展示了杂原子取代再闪蒸石墨烯的合成过程和关键参数。通过改进的FJH技术,在非密闭反应室中实现了高效杂原子取代,避免了传统方法对加压密封系统的需求。图1d显示,氮取代达到7.68 at%,氟取代高达9.55 at%,证明了该方法的高效性。质量产率(图1e)均在70%以上,表明该过程具有较好的产率和经济性。

N-rBACFG的光谱和微观表征

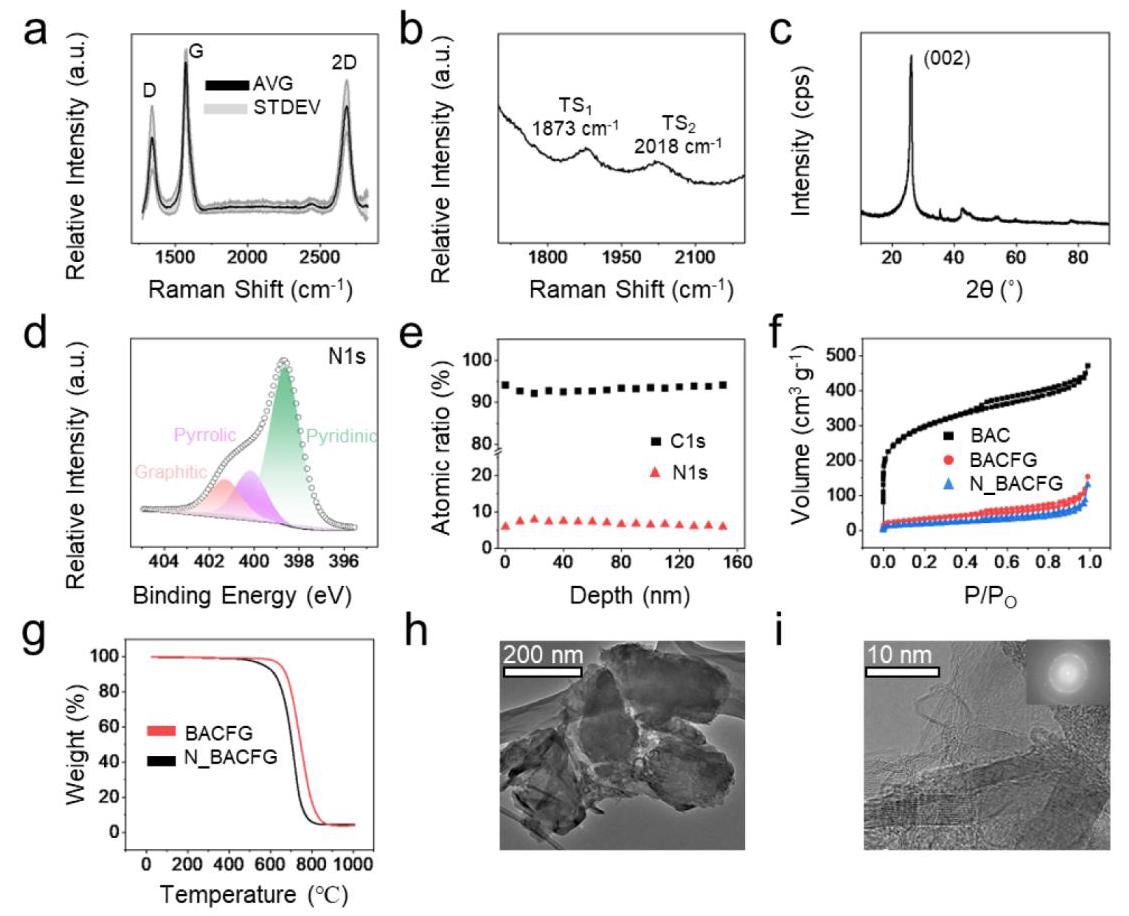

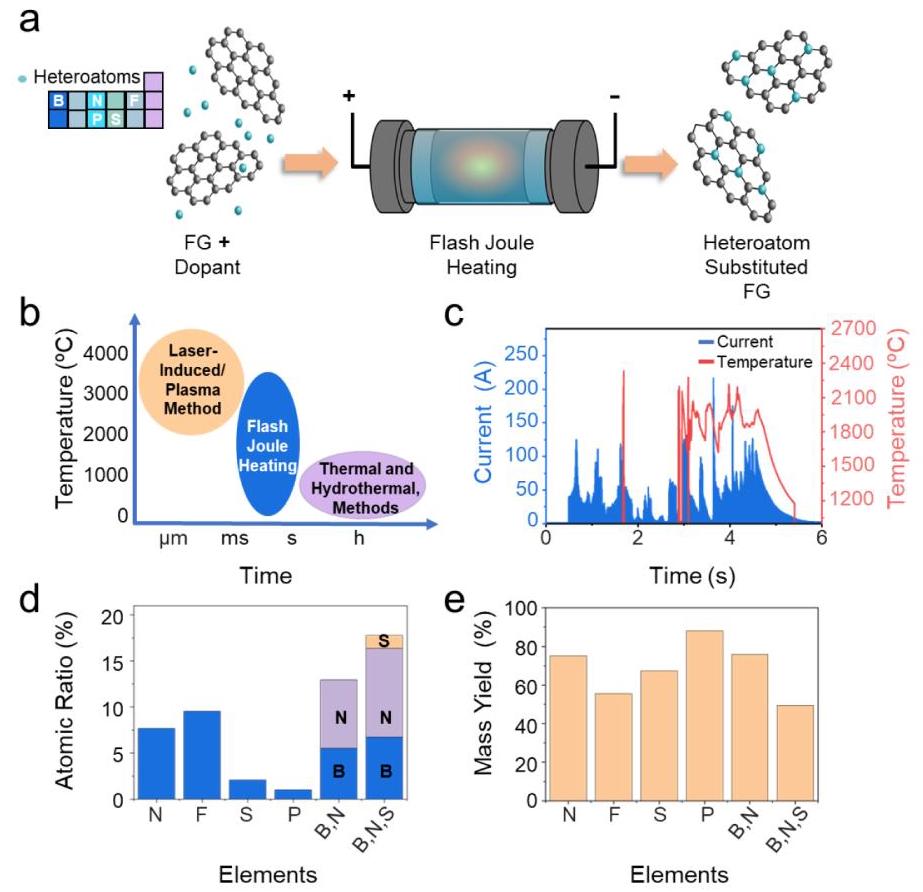

图2:N-rBACFG的光谱和显微图像。(a) N-rBACFG的平均拉曼光谱。(b) 高分辨率拉曼光谱显示TS₁和TS₂峰的存在以及M峰的缺失,证实了样品的涡轮层状堆叠。(c) N-rBACFG的XRD图谱。(d) XPS N 1s峰的解卷积。(e) N-rBACFG的XPS深度扫描分析。(f) BET比表面积分析。(g) N-rBACFG与起始材料BACFG在空气中的TGA比较(25-1000°C,升温速率10°C/min)。(h) N-rBACFG的TEM图像。(i) 同一区域的高倍TEM图像,插图为FFT图。

分析与结果

图2对N-rBACFG进行了全面表征。拉曼光谱(图2a,b)显示I₂D/G比为0.69,I_D/G比为0.49,石墨烯产率达99%,表明材料具有高结晶质量和一定缺陷密度,这是杂原子掺杂的积极指标。XRD分析(图2c)显示(002)峰位于25.99°,对应层间距为3.432 Å,比未取代rBACFG(3.412 Å)有所增加,证实了氮原子的成功取代。XPS分析(图2d)表明氮总含量为7.68 at%,其中吡啶氮占65.72%,吡咯氮占19.04%,石墨氮占15.25%。深度扫描分析(图2e)显示氮原子在表面和近表面区域富集。BET分析(图2f)显示比表面积从BAC的965 m²/g降至N-rBACFG的30 m²/g,这主要是再闪蒸过程和杂原子取代导致的孔结构变化所致。TGA分析(图2g)显示N-rBACFG的分解温度(505°C)低于BACFG(593°C),这是由于C-N键比C-C键更容易氧化。TEM图像(图2h,i)显示纳米尺寸的石墨烯片具有清晰的晶格条纹和涡轮层状堆叠结构,FFT图证实了良好的晶体结构。

其他杂原子取代BACFG的表征

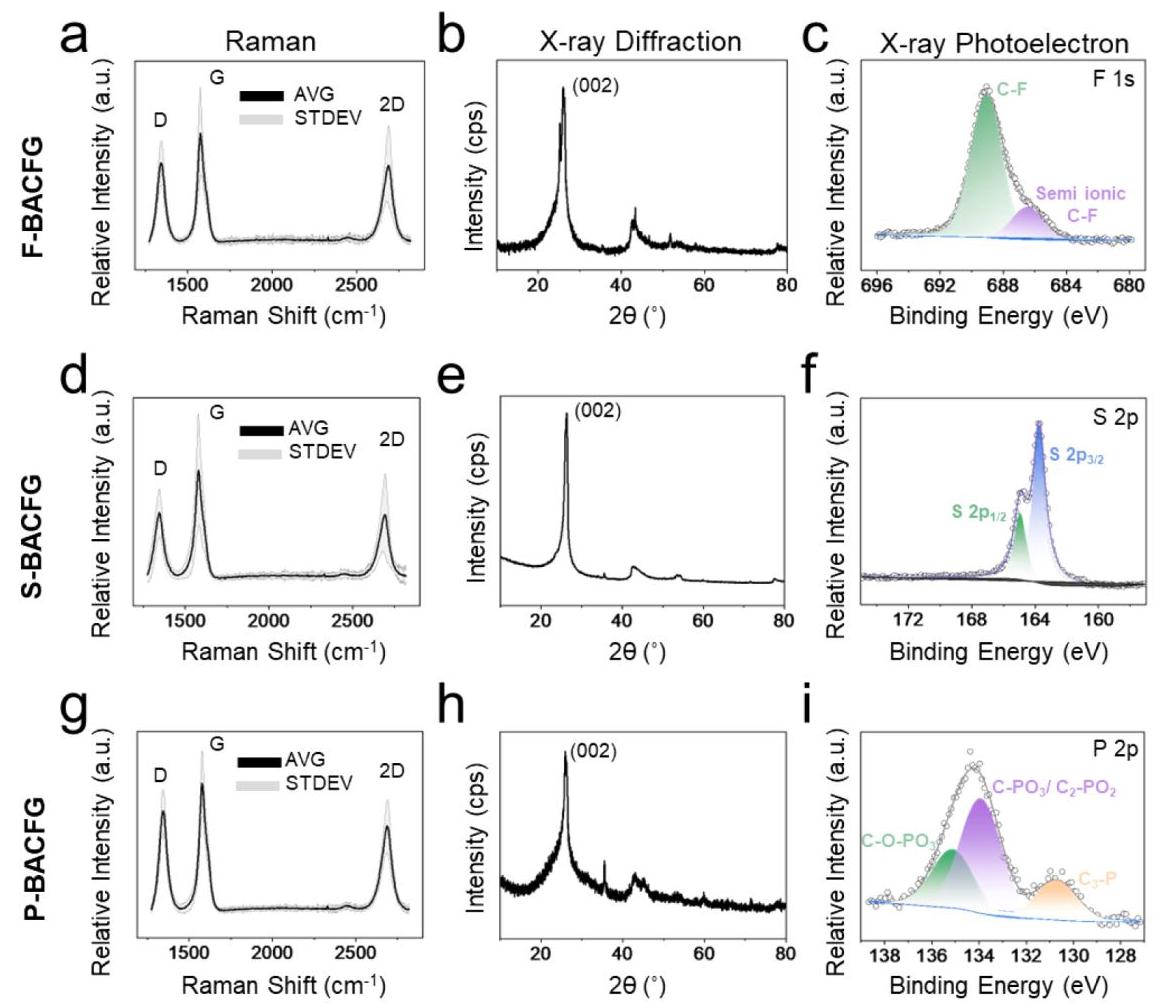

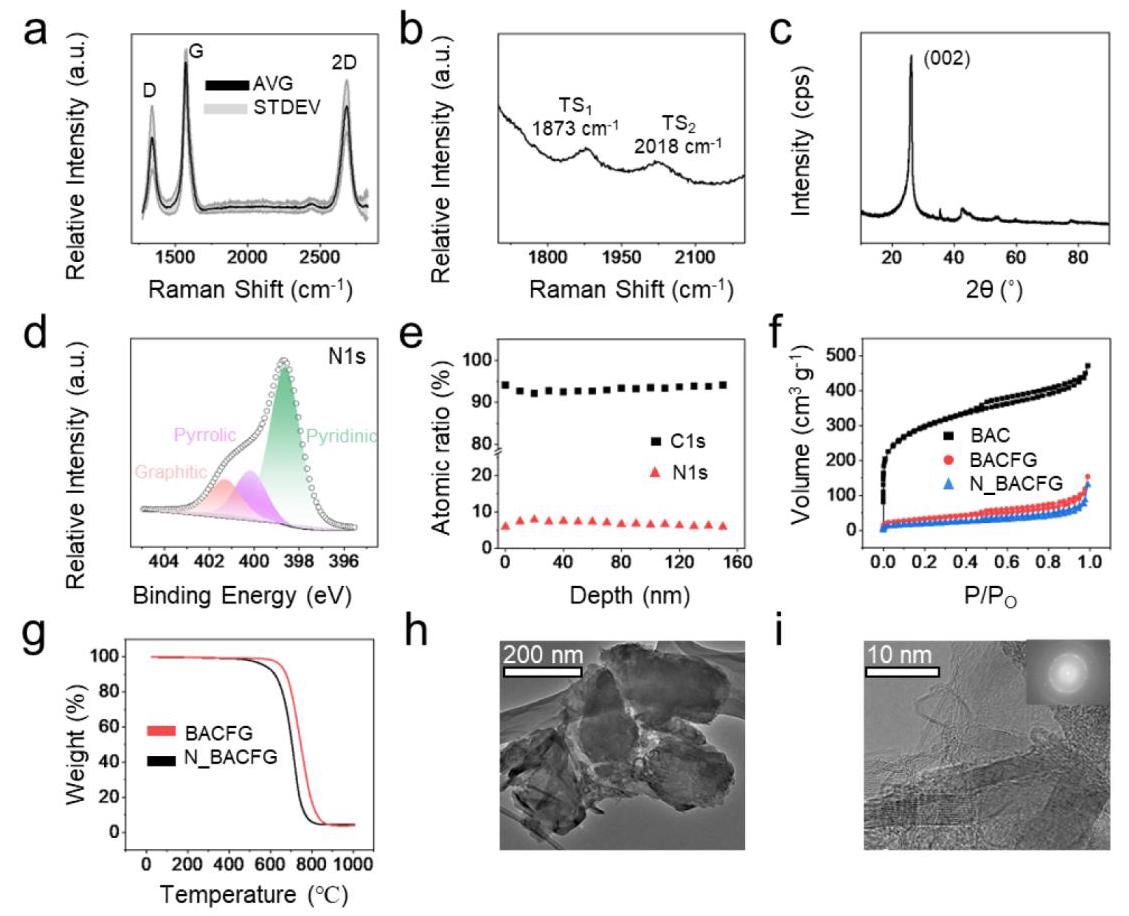

图3:杂原子取代闪蒸石墨烯的表征。(a-c) F-rBACFG的拉曼、XRD和XPS光谱。(d-f) S-rBACFG的拉曼、XRD和XPS光谱。(g-i) P-rBACFG的拉曼、XRD和XPS光谱。每个拉曼测量在100个点进行,每个点测量两次。平均拉曼光谱以黑线表示,标准偏差以灰色区域表示。

分析与结果

图3展示了氟、硫、磷取代BACFG的表征结果。拉曼光谱均显示D峰强度增加,这是由于杂原子引入降低了晶格对称性。XRD分析显示层间距均有不同程度增加(氟取代增加约6.5%),这是杂原子成功取代的又一证据。XPS分析确定F-rBACFG、S-rBACFG和P-rBACFG的杂原子含量分别为9.55 at%、2.06 at%和1.01 at%。原子半径较大的硫和磷的取代率较低,这与预期一致,因为大原子引入会导致更大的晶格失配,甚至中断晶格堆叠。

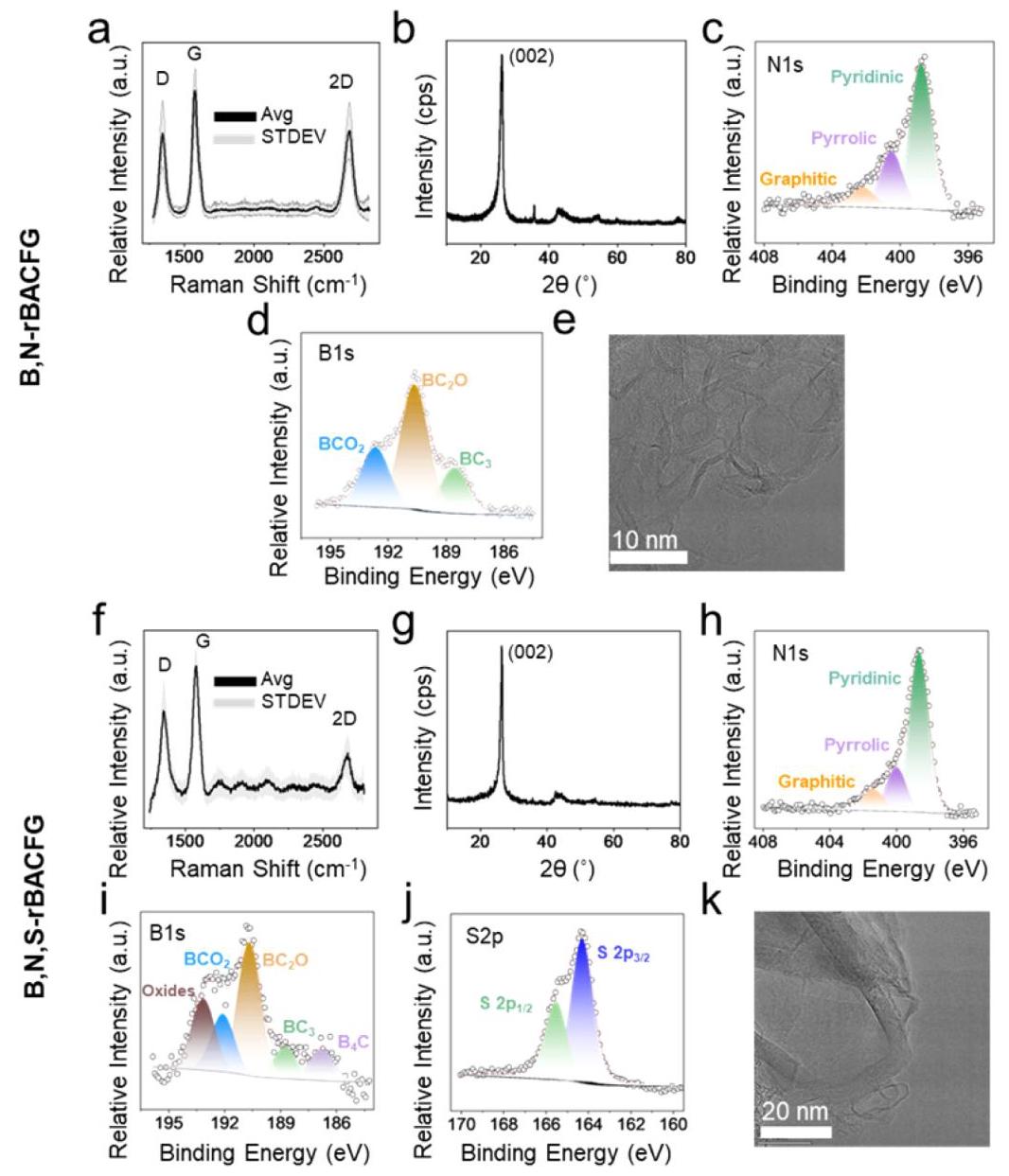

多杂原子共取代rBACFG的表征

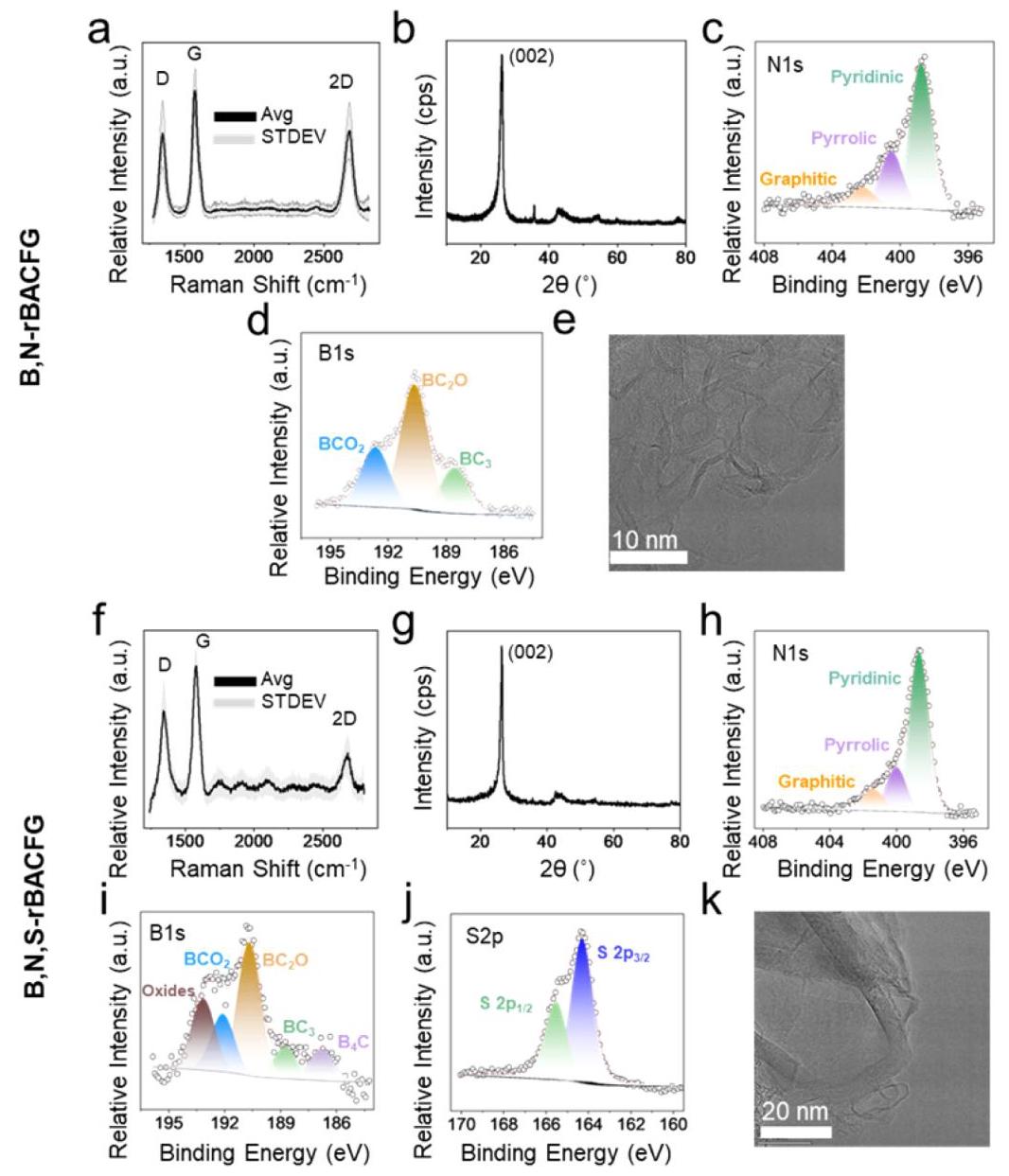

图4:多杂原子共取代rBACFG的表征。(a-e) B,N-rBACFG的表征。(f-k) B,N,S-rBACFG的表征。(a) 平均拉曼光谱;黑线和灰色阴影分别表示100个采样点200次测量的平均值和标准偏差。(b) XRD图谱。(c,d) XPS元素分析。(e) 石墨片的TEM图像。(f) B,N,S-rBACFG的拉曼光谱。(g) XRD图谱。(h-j) XPS元素分析。(k) TEM图像。

分析与结果

图4展示了多杂原子共取代的结果。B,N-rBACFG的总杂原子含量为12.95 at%(硼7.44 at%,氮5.51 at%),B,N,S-rBACFG的总杂原子含量高达17.77 at%(硼6.73 at%,氮9.62 at%,硫1.42 at%),比先前报道的值提高了25-32%。拉曼和XRD光谱(图4a,b,f,g)表明共取代后石墨烯仍保持晶体结构,但石墨烯产率和结晶度有所下降,这可能是由于高杂原子含量导致的。XPS高分辨率元素图谱(图4c,d,h-j)显示了各种杂原子的化学状态解卷积。TEM图像(图4e,k)显示了所得产品的形貌,证实了材料的石墨化结构。

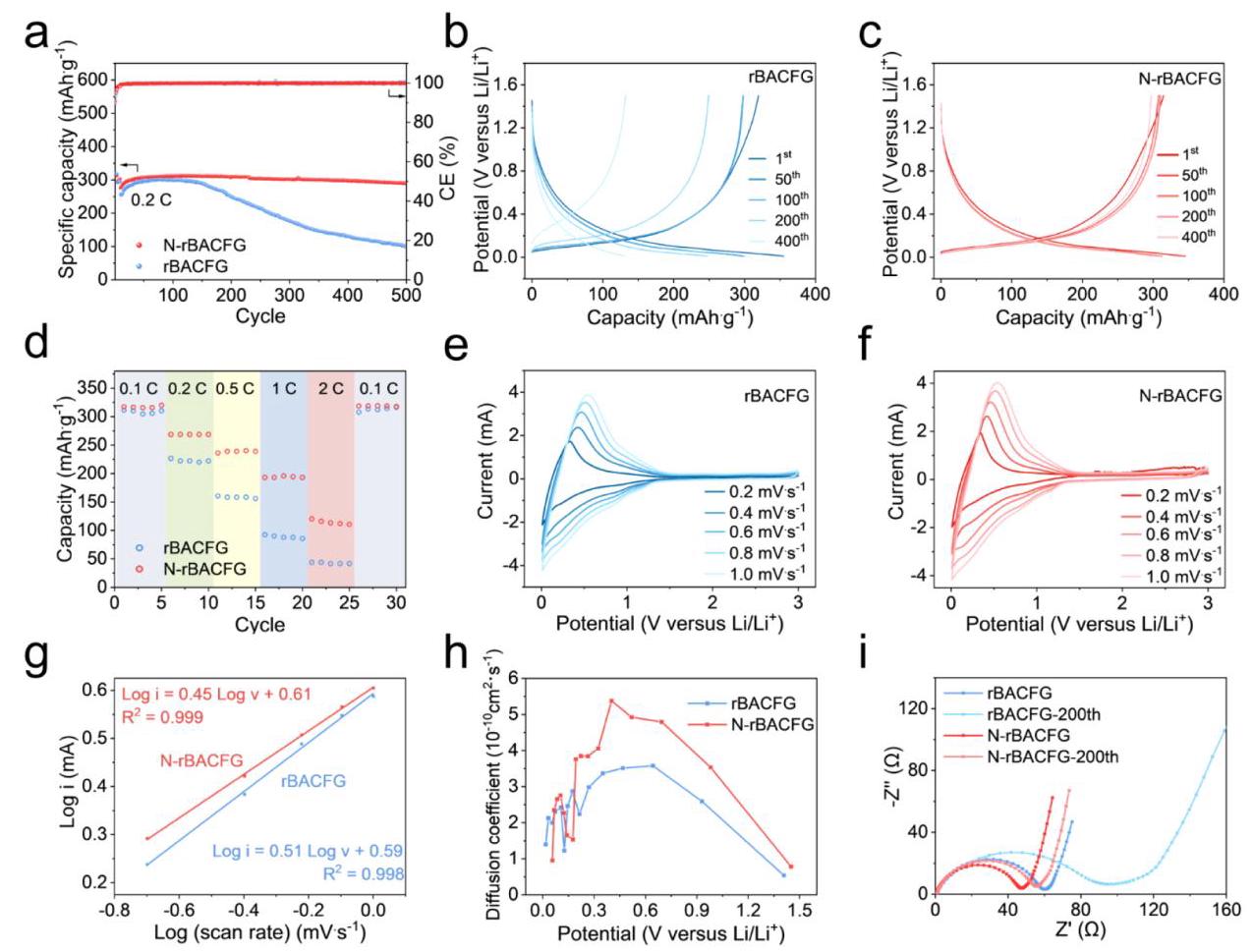

LIB性能测试

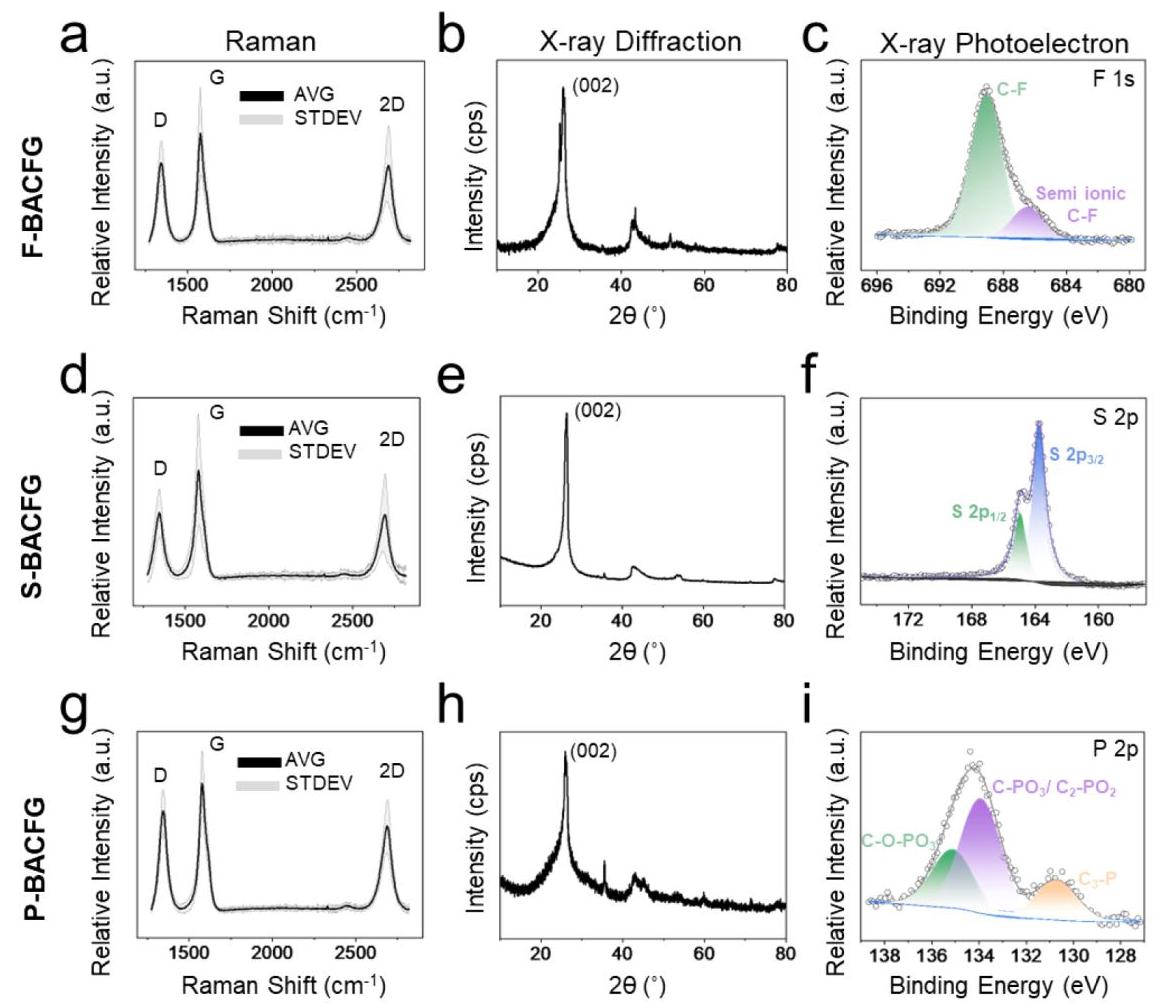

图5:BACFG和N-BACFG负极的LIB性能。(a) rBACFG负极(蓝点)和N-rBACFG负极(红点)在0.2 C下的循环稳定性。(b) rBACFG负极在不同循环次数下的充放电曲线。(c) N-rBACFG负极在不同循环次数下的充放电曲线。(d) BACFG负极(蓝点)和N-rBACFG负极(红点)的倍率性能。(e) rBACFG负极在不同扫描速率下的CV曲线。(f) N-rBACFG负极在不同扫描速率下的CV曲线。(g) rBACFG和N-rBACFG的CV曲线中峰值电流密度与电位扫描速率的拟合线。(h) 充电过程中BACFG负极(蓝线)和N-rBACFG负极(红线)的Li⁺扩散系数。(i) 循环前后rBACFG负极(蓝线)和N-rBACFG负极(红线)的奈奎斯特图。

分析与结果

图5展示了rBACFG和N-rBACFG作为锂离子电池负极的电化学性能。循环稳定性测试(图5a)显示,N-rBACFG在500次循环后容量保持率约93%,远高于rBACFG的34%。倍率性能测试(图5d)表明N-rBACFG在各倍率下均表现出更高的比容量。CV曲线(图5e,f)和峰值电流密度与扫描速率的拟合(图5g)表明两种负极的Li⁺储存均以扩散控制的法拉第过程为主。GITT测量(图5h)显示N-rBACFG具有更高的Li⁺扩散系数,尤其是在0.4-0.8V范围内,表明氮取代提高了Li⁺扩散动力学。EIS谱(图5i)显示N-rBACFG具有更低的电荷转移电阻(R_ct = 48Ω)且循环后保持稳定,而rBACFG的R_ct增加了50%,表明氮取代有助于形成稳定的SEI层,减少副反应。