Heterogeneous interface and vacancy engineering contribute to metastable catalysts for overall water splitting

异质界面和空位工程促进用于整体水分解的亚稳态催化剂

第一作者: Li Du, Li Bo Chen, Xu Liu

通讯作者: Chun Cheng Yang, Qing Jiang

Key Laboratory of Automobile Materials (Jilin University), Ministry of Education, and School of Materials Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130022, China

DOI: 10.1016/j.actamat.2025.120934

PDF原文

期刊名称: Acta Materialia

发表年份: 2025

论文亮点

- 通过热冲击方法成功构建了Co, Fe掺杂的亚稳态六方最密堆积(hcp) Ni/NiO异质结构自支撑电极,该电极表现出卓越的电催化活性。

- 该电极在碱性介质中表现出优异的析氢反应(HER)和析氧反应(OER)性能,在10 mA cm⁻²电流密度下的过电位分别仅为26 mV和215 mV,且组装成的阴离子交换膜电解槽仅需1.48V即可驱动整体水分解。

研究背景

- 氢能发展对促进绿色能源革命、实现碳中和目标和促进可持续发展具有重要意义。电催化水分解技术作为一种绿色、清洁、可持续的制氢方法,受到了广泛关注。

- 水分解过程中的两个关键半反应——析氢反应(HER)和析氧反应(OER)面临着动力学缓慢的挑战。贵金属基催化剂成本高昂,限制了其广泛应用。

- 镍基材料被报道作为水电解的有效催化剂,其中异质界面构建和双金属掺杂是提高其催化性能的两种突出策略。亚稳态催化剂通常表现出优异的催化活性,但面临着相变和复杂合成的挑战。

研究方法

材料合成

1. NiCoFe LDH/NF的合成:采用恒电位电沉积法在预处理过的镍泡沫上生长NiCoFe层状双氢氧化物纳米片。

2. NiCoFe PBA@LDH/NF的合成:将上述电极浸入30 mM K₃[Fe(CN)₆]溶液中12小时进行离子交换。

3. Co, Fe-Ni/NiO/NF的合成:通过热冲击处理(电压32V,电流10A,持续时间30秒)最终得到目标电极。

材料表征

使用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、球差校正高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、原位拉曼光谱、N₂吸附-脱附实验和电感耦合等离子体光学发射光谱(ICP-OES)等多种技术对材料进行表征。

电化学测量

采用标准三电极体系在Ivium-n-Stat电化学工作站上评估HER和OER性能。使用Hg/HgO作为参比电极,石墨棒作为对电极。在1.0 M KOH电解质中记录极化曲线,扫描速率为5 mV s⁻¹。

AEM电解槽测试

组装阴离子交换膜电解槽,使用制备的电极作为阴极和阳极,在1.0 M KOH电解质中评估整体水分解性能。

主要结论

- 采用热冲击方法成功制备了Co, Fe-Ni/NiO/NF自支撑电极,该电极在碱性介质中表现出卓越的HER和OER活性,在10 mA cm⁻²电流密度下的过电位分别仅为26 mV和215 mV。

- 使用该电极作为阴极和阳极组装的AEM电解槽在室温下仅需1.48V电池电压即可达到10 mA cm⁻²电流密度,并在2.55V下实现1.0 A cm⁻²的大电流密度,且具有优异的稳定性。

- 这种出色的性能归因于亚稳态hcp Ni和NiO之间的异质界面、热冲击引入的丰富缺陷以及Co和Fe的双重掺杂,为开发高性能催化剂提供了合理设计思路。

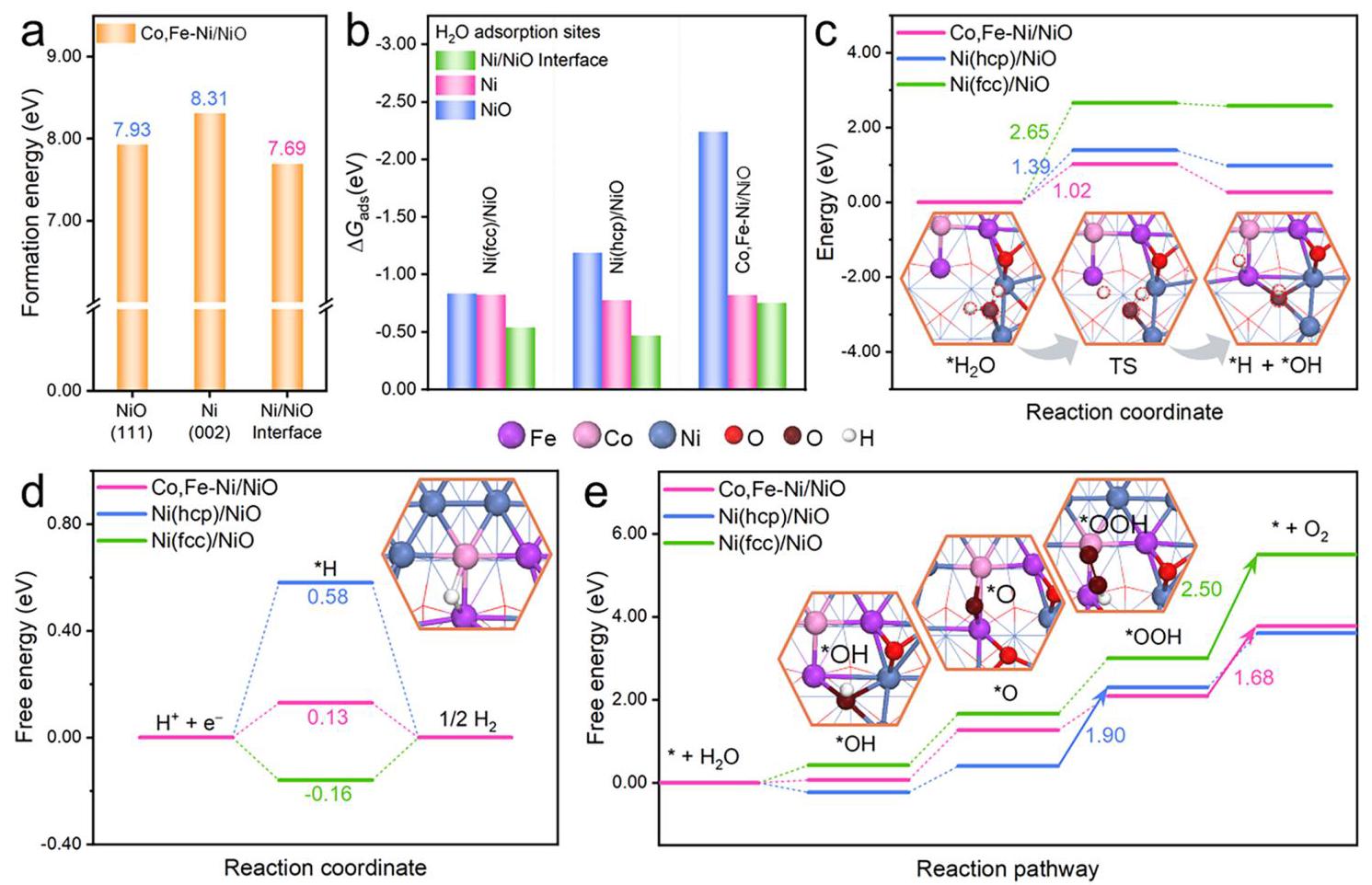

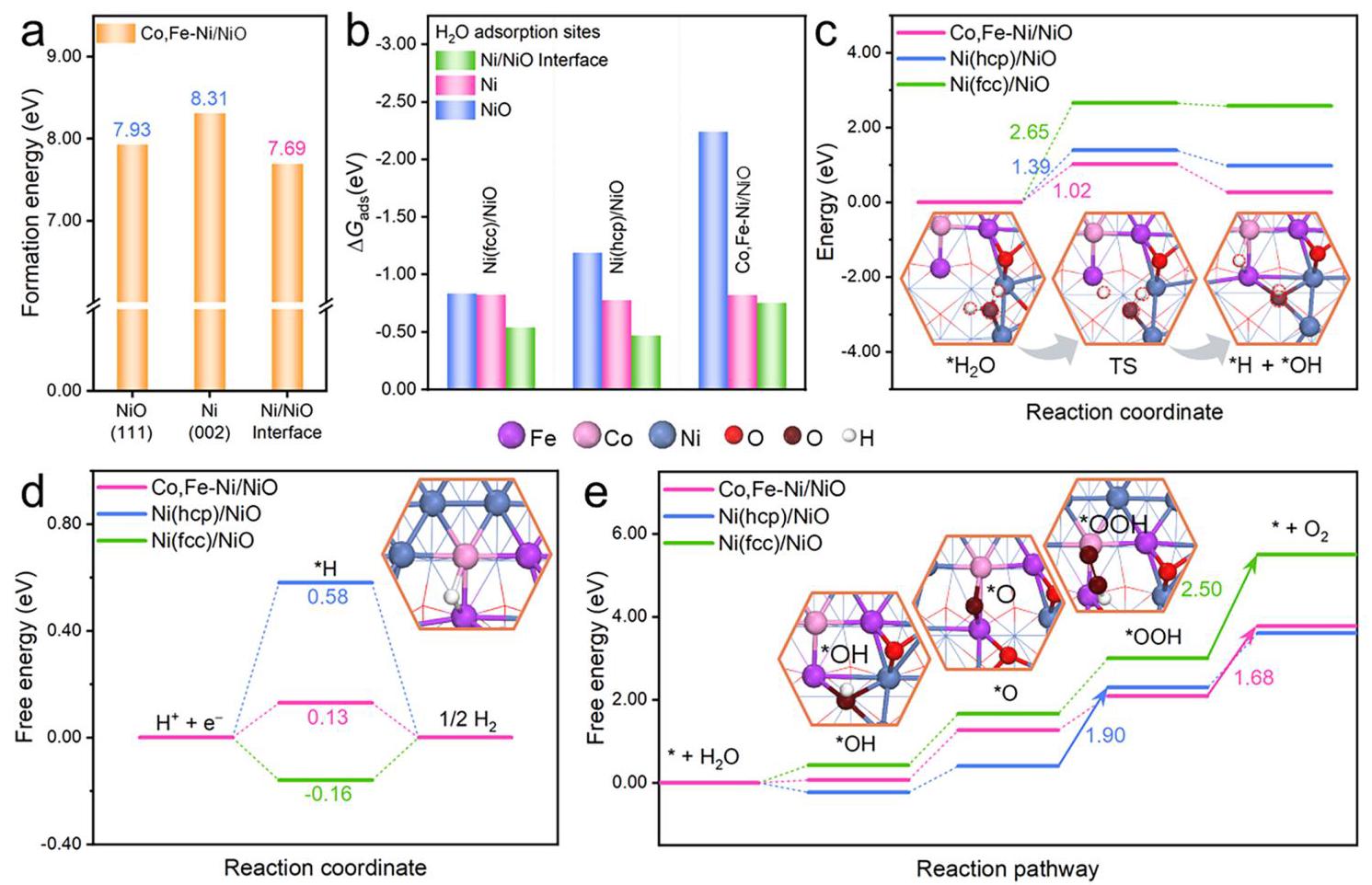

图1: DFT模拟结果

图1. DFT模拟。(a) Co,Fe-Ni/NiO在三个潜在位点上的形成能。(b) H₂O分子在Ni(fcc)/NiO、Ni(hcp)/NiO和Co,Fe-Ni/NiO上的不同吸附位点。(c) 这三种催化剂表面上*H₂O分裂的能垒计算。(d) 催化剂表面上HER的自由能图。(e) 催化剂表面上OER的自由能图。

分析结果

DFT计算表明,当Co和Fe掺杂与O空位形成发生在Ni和NiO界面时,形成能最低。Co,Fe-Ni/NiO表现出更强的H₂O吸附能力(-1.19eV),远优于Ni(fcc)/NiO(-0.84eV)。此外,Co,Fe-Ni/NiO表面的H-OH键裂解能垒仅为1.02eV,显著低于Ni(fcc)/NiO(1.39eV)和Ni(hcp)/NiO(2.65eV)。对于OER,Co,Fe-Ni/NiO显示出更低的决速步骤能垒(1.68eV),表明其优异的催化活性。

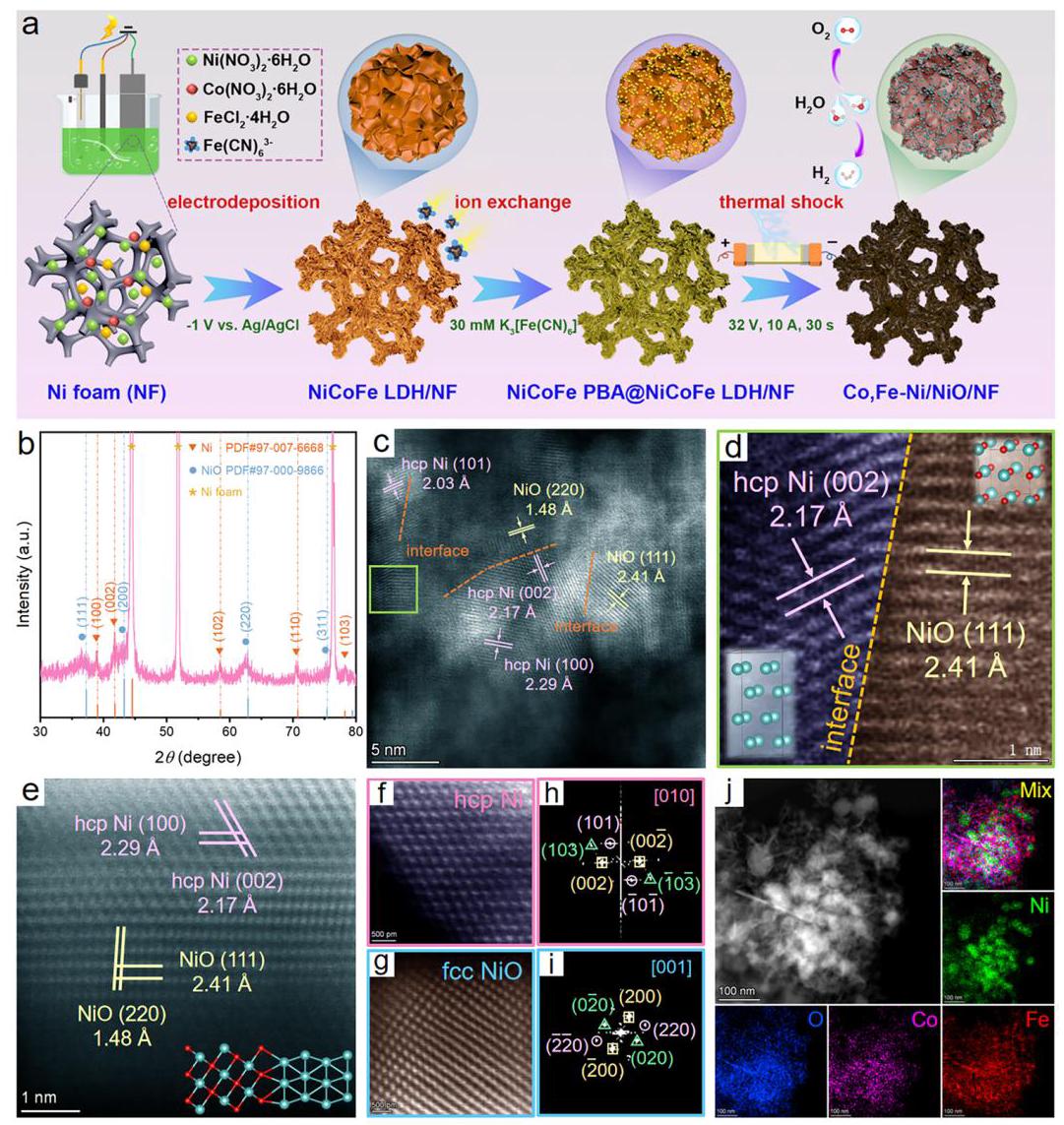

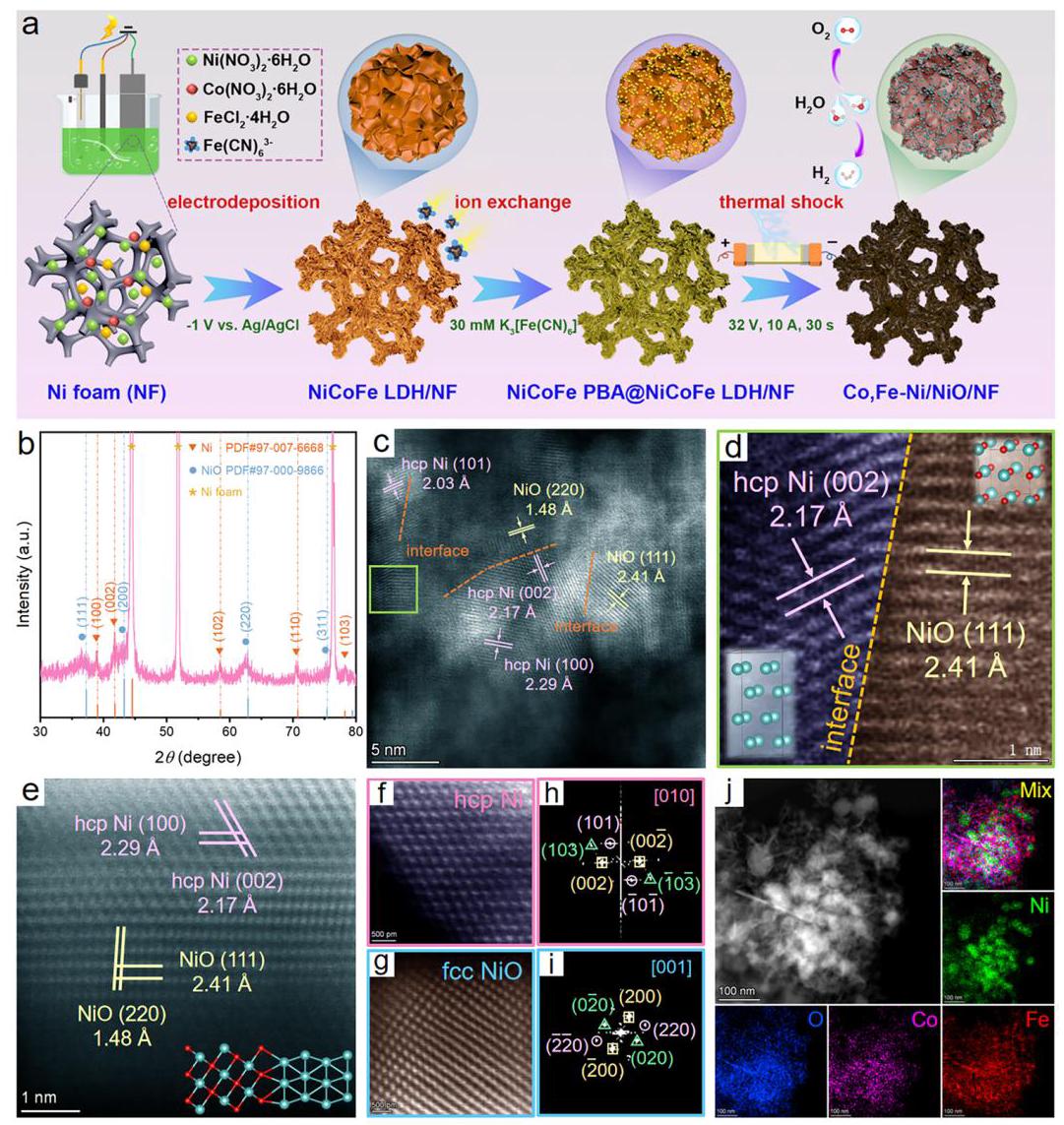

图2: 形貌和结构表征

图2. 形貌和结构表征。(a) Co,Fe-Ni/NiO/NF合成示意图。(b) Co,Fe-Ni/NiO/NF的XRD图谱。(c) Co,Fe-Ni/NiO的HRTEM图像。(d) (c)中绿色实线框的放大图。(e) Co,Fe-Ni/NiO的HAADF-STEM图像,清晰显示了Ni和NiO界面的原子排列。(f,g) hcp Ni和fcc NiO的HAADF-STEM图像。(h,i) (f,g)对应的选区FFT图谱。(j) Co,Fe-Ni/NiO的STEM图像及相应的元素分布图。

分析结果

结构表征证实成功合成了具有亚稳态hcp晶体结构的Ni纳米颗粒,并建立了与NiO的稳定界面。XRD图谱显示存在hcp Ni和NiO的衍射峰。HAADF-STEM图像清晰显示了hcp Ni和fcc NiO之间的异质界面,原子排列有序。元素分布图表明Ni元素在纳米颗粒中浓度较高,而Fe、Co和O元素在整个材料中均匀分布。这种异质界面结构有效缓解了催化剂的有害过程,如聚集和相变,从而保护了其活性和结构稳定性。

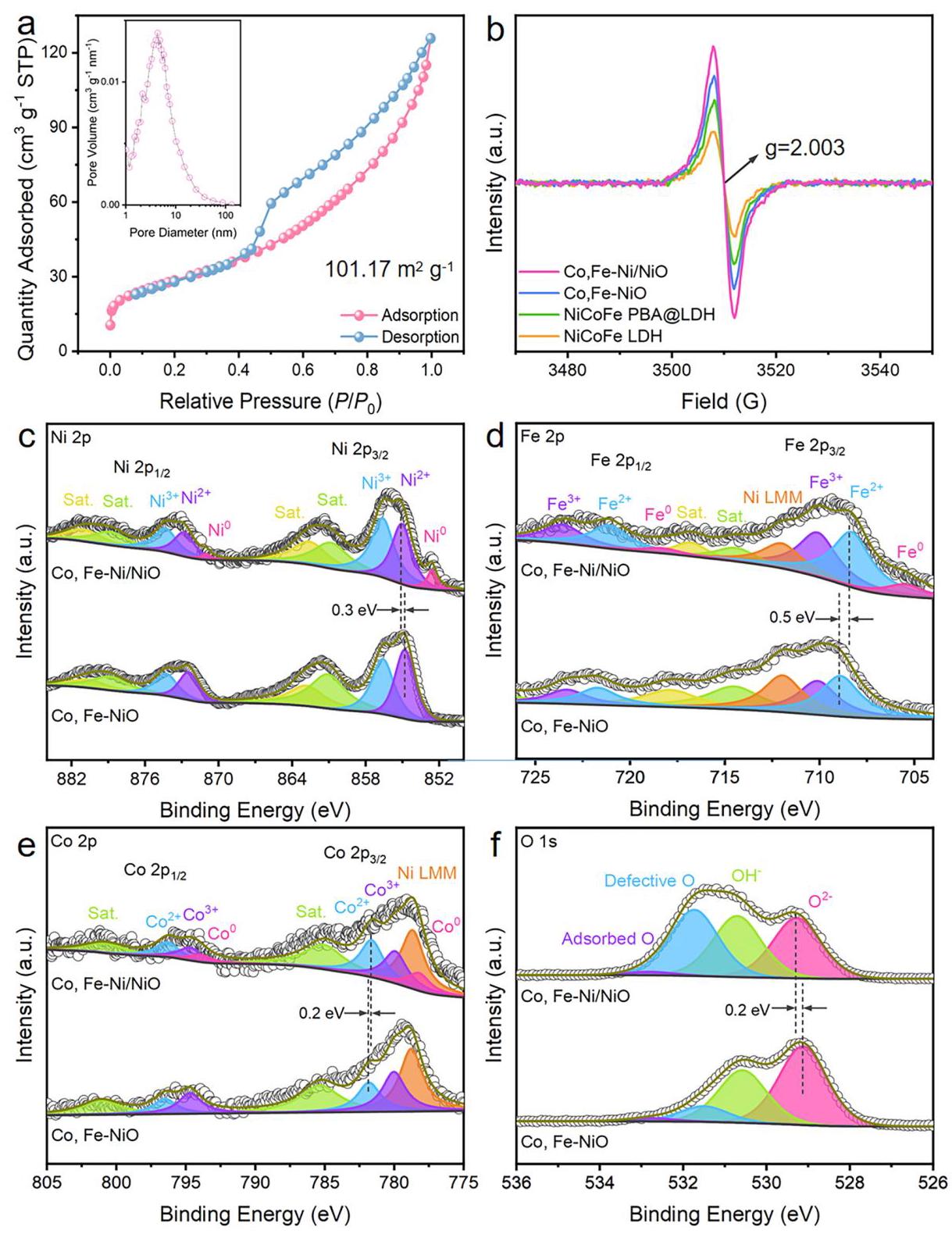

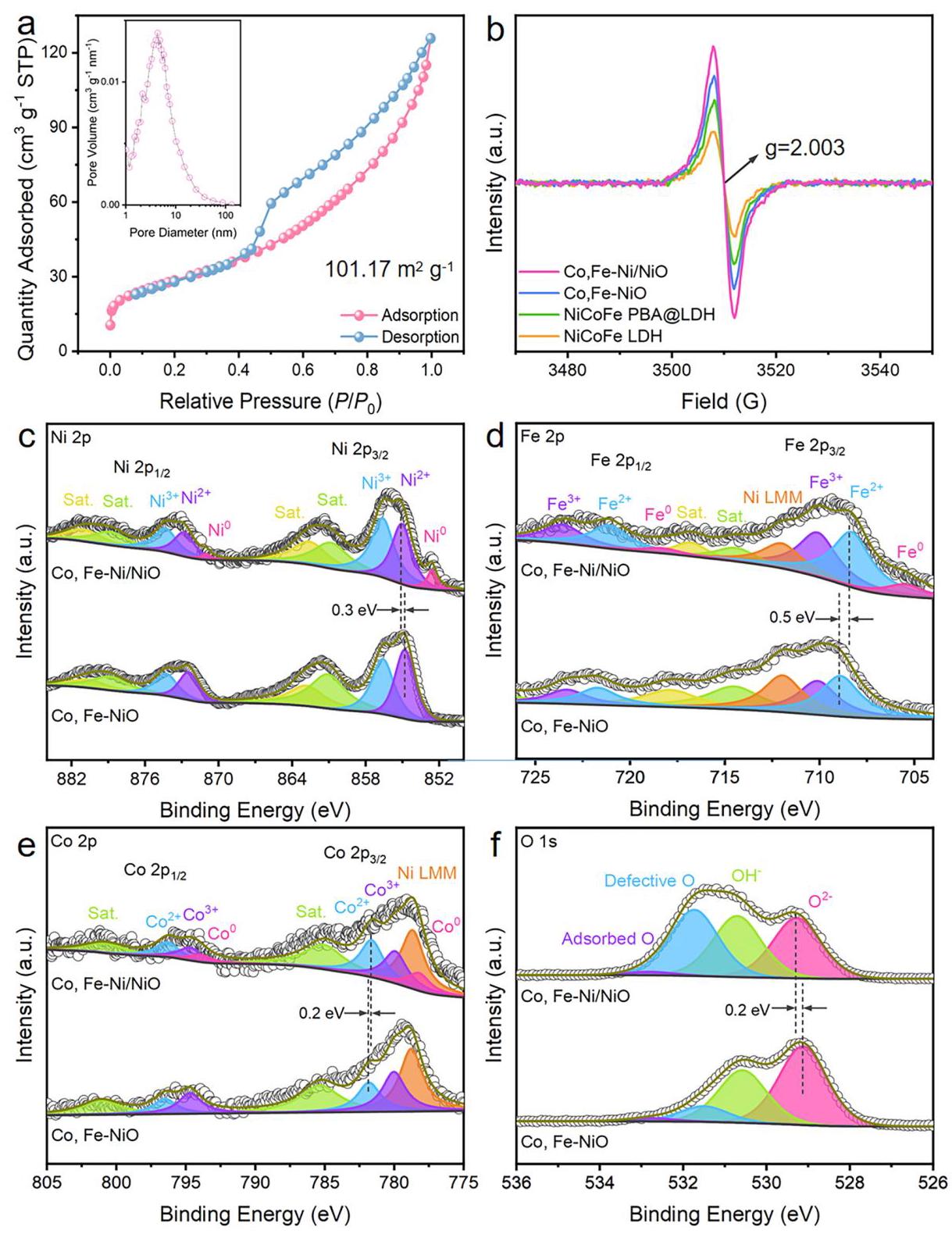

图3: 缺陷和电子结构表征

图3. 缺陷和电子结构表征。(a) Co,Fe-Ni/NiO的N₂吸附/脱附等温线和孔径分布(插图)。(b) Co,Fe-Ni/NiO、Co,Fe-NiO和前驱体的EPR谱图。(c-f) Co,Fe-Ni/NiO和Co,Fe-NiO的高分辨率XPS谱图,分别为Ni 2p、Fe 2p、Co 2p和O 1s。

分析结果

N₂吸附-脱附测试表明Co,Fe-Ni/NiO具有较高的比表面积(101.17 m² g⁻¹),显著高于前驱体。EPR谱图显示热冲击处理后样品的O空位信号强度显著增强,表明O空位数量大幅增加。XPS分析证实了Ni、Fe和Co的金属态和氧化态特征峰共存,表明Fe和Co成功掺入金属Ni和NiO基质中。结合能位移表明在hcp Ni/NiO异质界面发生了电子转移和重新分布,DFT计算进一步证实了这些观察结果。O 1s谱图中缺陷氧峰的显著比例表明Co,Fe-Ni/NiO表面存在更多O空位。

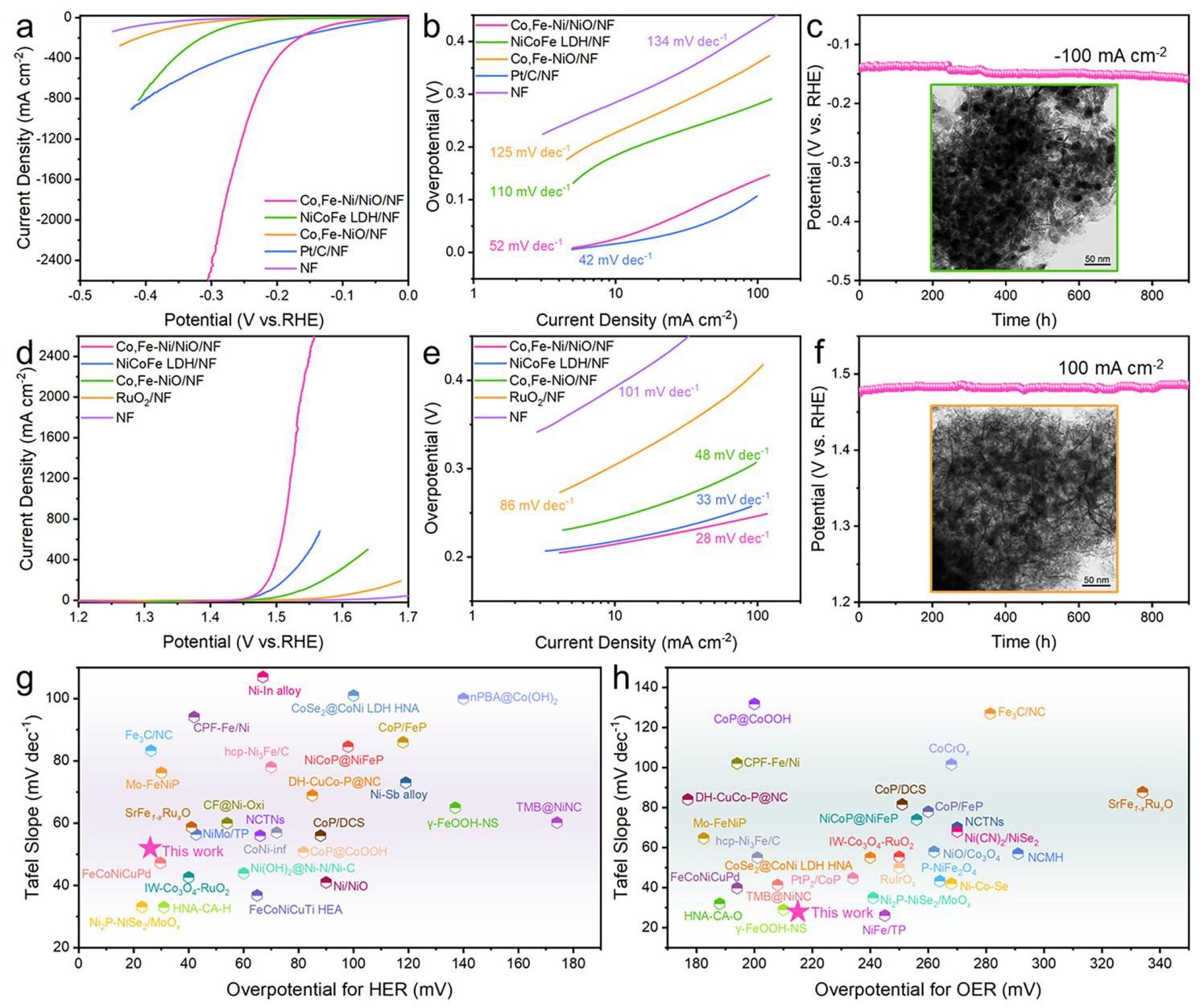

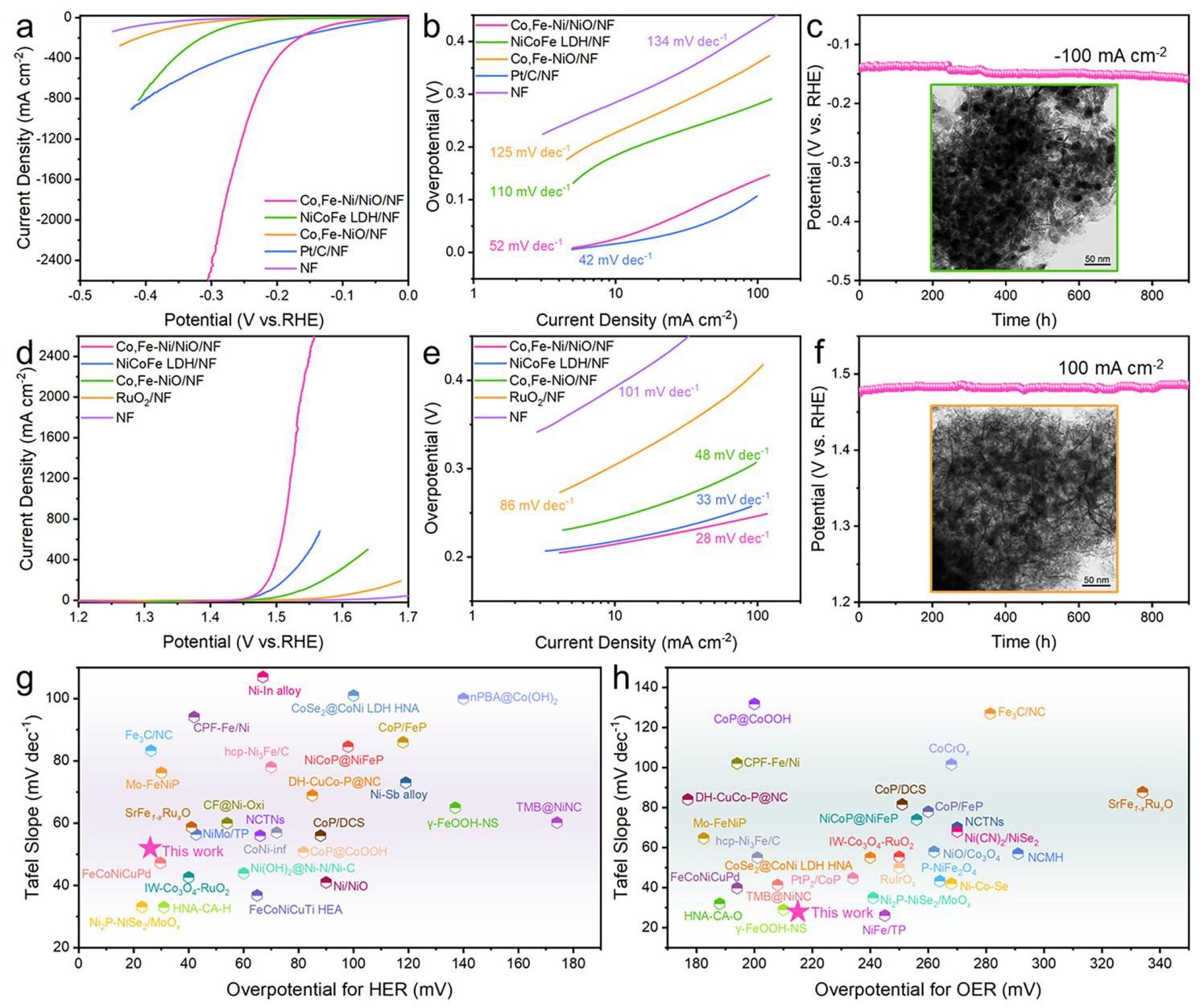

图4: HER和OER性能

图4. HER和OER性能。(a) Co,Fe-Ni/NiO/NF、NiCoFe LDH/NF、Co,Fe-NiO/NF、Pt/C/NF和纯NF电极的HER极化曲线。(b) 从(a)得到的相应HER塔菲尔斜率。(c) Co,Fe-Ni/NiO/电极在-100 mA cm⁻²电流密度下的计时电位曲线。插图显示HER稳定性测试后的TEM图像。(d) Co,Fe-Ni/NiO/NF、NiCoFe LDH/NF、Co,Fe-NiO/NF、RuO₂/NF和纯NF电极的OER极化曲线。(e) 从(d)得到的相应OER塔菲尔斜率。(f) Co,Fe-Ni/NiO/NF电极在100 mA cm⁻²电流密度下的计时电位曲线。插图显示OER稳定性测试后的TEM图像。(g,h) 本工作与先前报道的电催化剂在1.0 M KOH中于10 mA cm⁻²下的过电位和塔菲尔斜率的比较。

分析结果

电化学测试表明,Co,Fe-Ni/NiO/NF电极表现出卓越的HER和OER催化活性。在10 mA cm⁻²电流密度下,HER和OER的过电位分别为26 mV和215 mV,接近贵金属基准催化剂(Pt/C和RuO₂)。该电极还显示出较低的塔菲尔斜率(HER为52 mV dec⁻¹,OER为28 mV dec⁻¹),表明更快的反应动力学。稳定性测试表明,该电极在连续运行900小时后性能衰减很小,显示出优异的长期稳定性。与文献中报道的其他催化剂相比,Co,Fe-Ni/NiO/NF电极在HER和OER方面都表现出优越的催化活性。

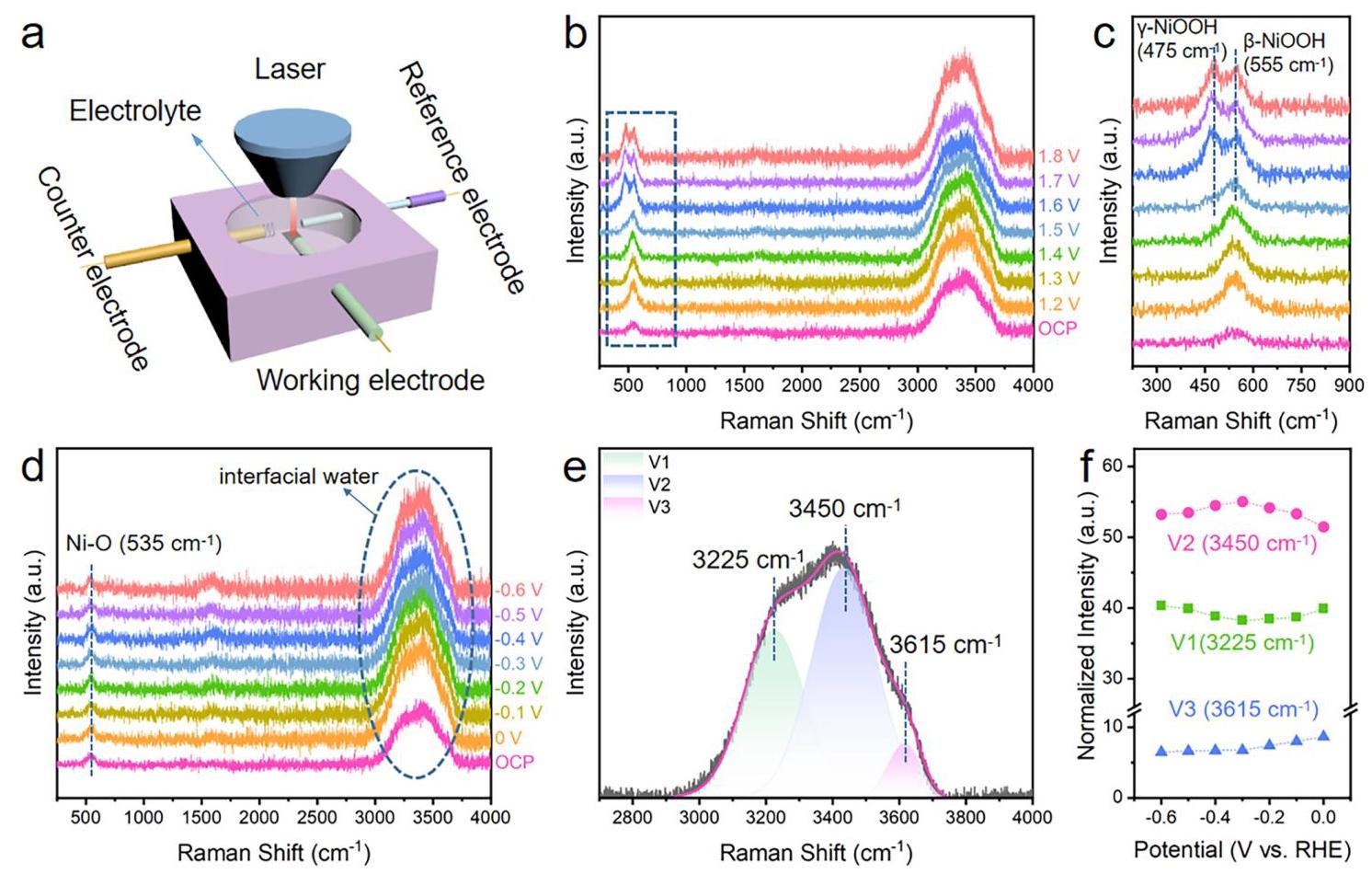

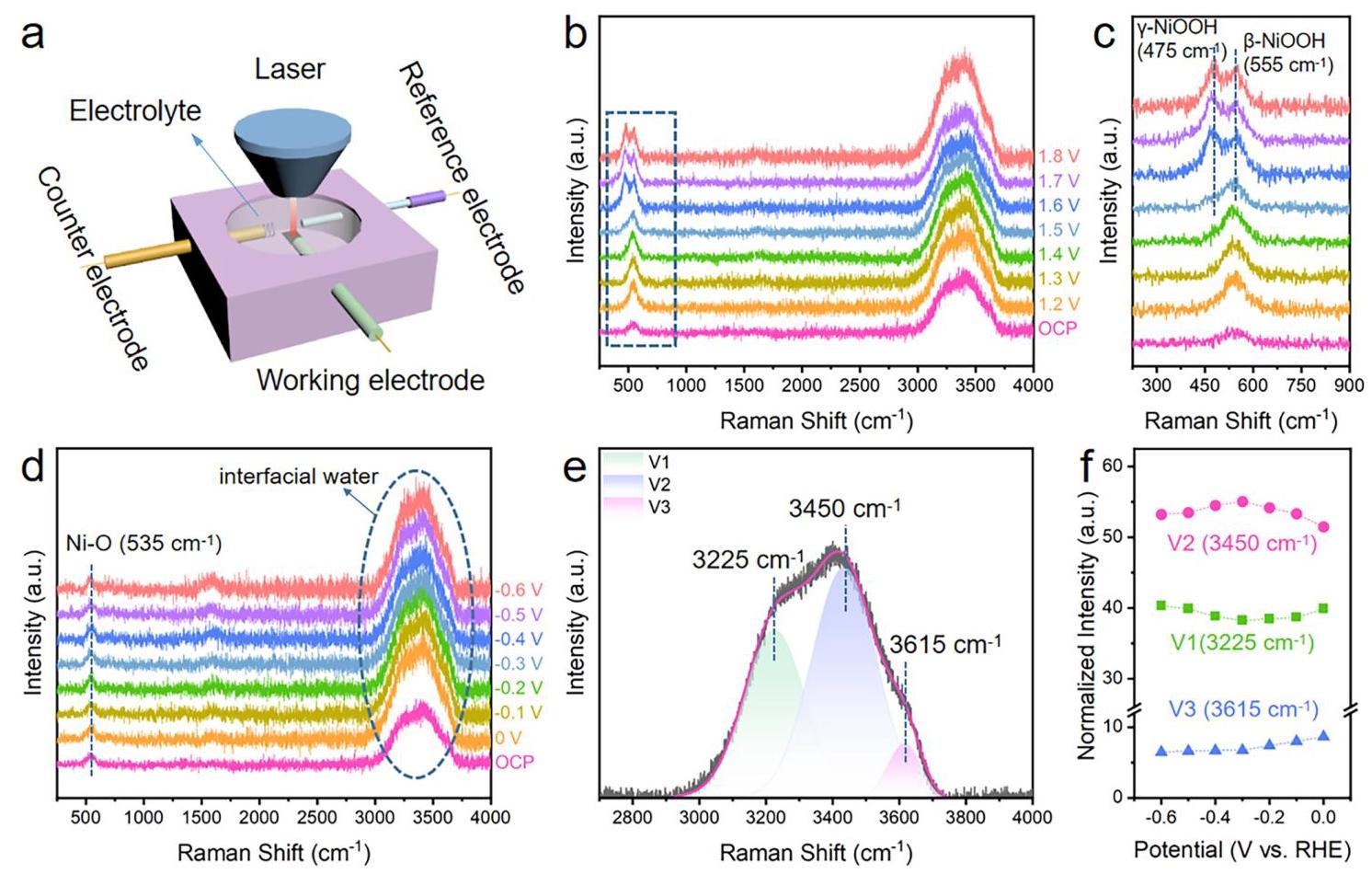

图5: HER和OER过程中的原位拉曼光谱

图5. HER和OER过程中的原位拉曼光谱。(a) 原位电化学拉曼系统示意图。(b) Co,Fe-Ni/NiO在开路电位和1.2至1.8V不同施加电位下的原位拉曼光谱,在1.0 M KOH中进行OER过程。(c) (b)中虚线区域的放大图。(d) Co,Fe-Ni/NiO在开路电位和0至-0.6V不同施加电位下的原位拉曼光谱,在1.0 M KOH中进行HER过程。(e) Co,Fe-Ni/NiO在-0.1V下界面水的三个峰。(f) Co,Fe-Ni/NiO上界面水三个峰的归一化强度从0到-0.6V的变化。

分析结果

原位拉曼光谱揭示了Co,Fe-Ni/NiO在HER和OER过程中的动态反应机制。在OER过程中,当电位升高到1.5V时,观察到在475和555 cm⁻¹处出现双峰,分别对应于γ-NiOOH和β-NiOOH相。随着施加电位的进一步增加,γ-NiOOH峰的强度超过β-NiOOH,表明从β相到γ相的逐渐转变。在HER过程中,界面水峰可以解卷积为三个峰:V1(3225 cm⁻¹)、V2(3450 cm⁻¹)和V3(3615 cm⁻¹)。随着施加电位的降低,V3峰的强度持续下降,表明水分子在Co,Fe-Ni/NiO表面有效解离。这些结果强调了丰富的O空位与hcp Ni相优异电子配置的协同整合在加速水分解动力学中的关键作用。

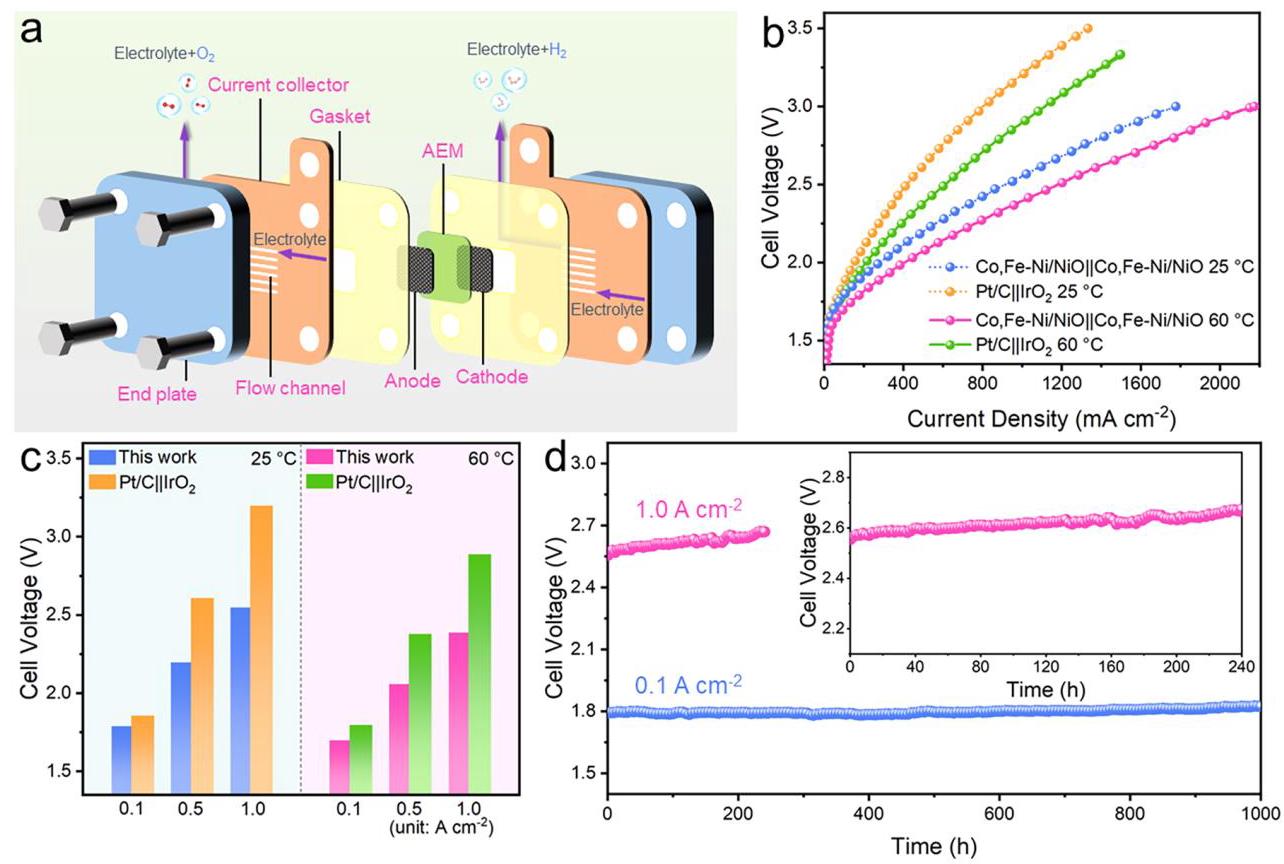

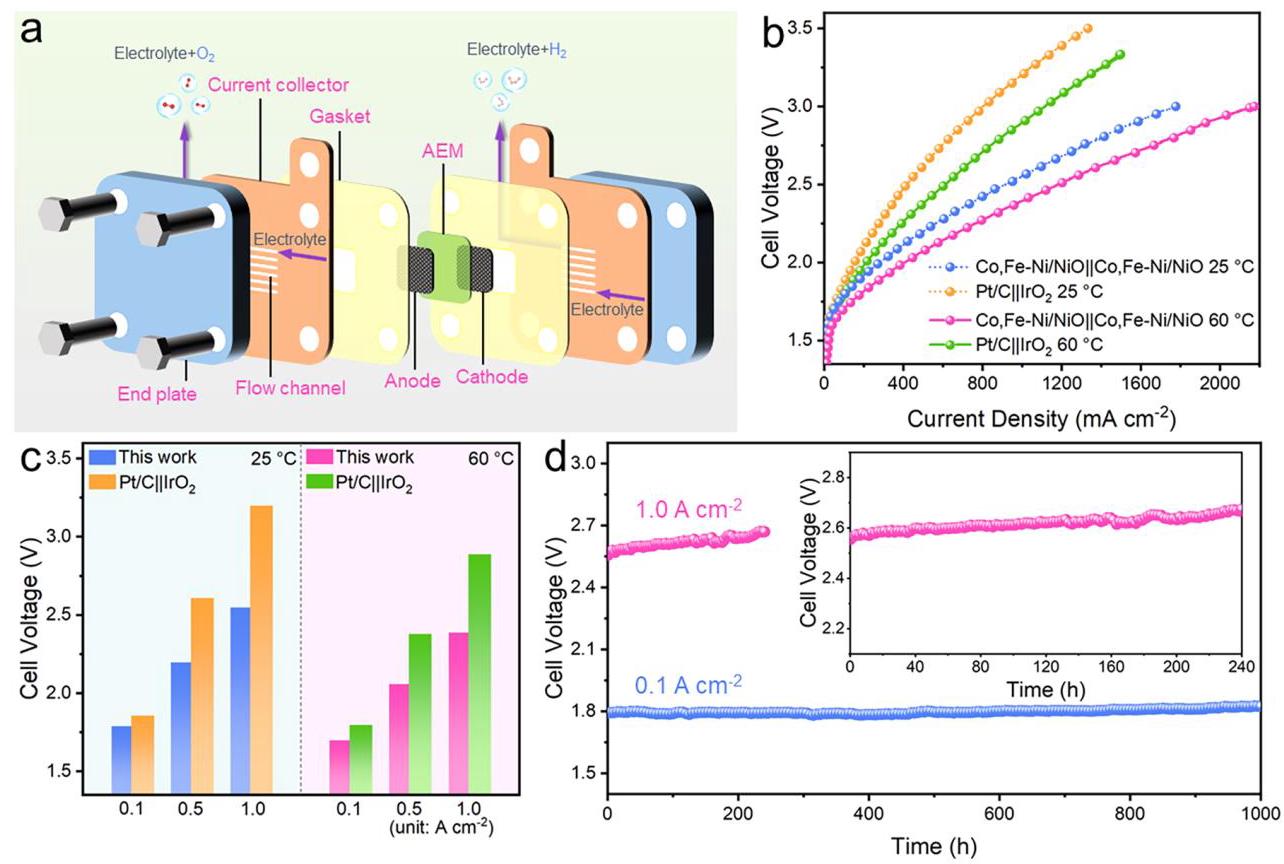

图6: AEM水电解槽性能

图6. AEM水电解槽性能。(a) 组装的AEM水电解槽示意图。(b) Co,Fe-Ni/NiO||Co,Fe-Ni/NiO和Pt/C||IrO₂电解槽在25和60°C下在1.0 M KOH溶液中记录的极化曲线。(c) Co,Fe-Ni/NiO||Co,Fe-Ni/NiO和Pt/C||IrO₂电解槽在不同电流密度和温度下的电池电压比较。(d) Co,Fe-Ni/NiO||Co,Fe-Ni/NiO电解槽在0.1和1.0 A cm⁻²电流密度下的计时电位曲线。

分析结果

AEM电解槽性能测试表明,使用Co,Fe-Ni/NiO/NF电极作为阴极和阳极的电解槽表现出卓越的整体水分解性能。在室温下,该电解槽仅需1.48V电池电压即可达到10 mA cm⁻²电流密度,显著优于Pt/C||IrO₂电解槽(需要1.58V)。在0.1、0.5和1.0 A cm⁻²电流密度下,Co,Fe-Ni/NiO||Co,Fe-Ni/NiO电解槽的电池电压分别为1.79、2.20和2.55V,而Pt/C||IrO₂需要更高的电池电压才能达到相同的电流密度。稳定性测试表明,该电解槽在0.1 A cm⁻²电流密度下连续运行1000小时,电池电压仅从1.79V上升到1.83V,表明其具有出色的耐久性。即使在1.0 A cm⁻²的高电流密度下运行240小时,电池电压也从2.55V逐渐上升到2.67V,性能衰减仅为约4.7%,显示出在实际应用中的巨大潜力。