Electric pulse improving the plasticity of the HAl66-6-3-2 alloy by promoting the formation of specific oriented texture

电脉冲通过促进特定取向织构的形成提高HAl66-6-3-2合金的塑性

第一作者: Bobo Lu (四川大学)

通讯作者: Gang Yang (四川大学, yanggang66@sina.com)

DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2025.113836

PDF原文

期刊名称: Materials & Design

发表年份: 2025年

主要结论

电脉冲处理使HAl66-6-3-2合金的延伸率提高了69.89%,同时保持了强度不损失

电脉冲促进了强{632}<223>织构的形成,提高了晶粒间的塑性协调性,有助于减少晶界处的应力集中

织构形成主要依赖于晶界迁移和晶粒旋转,脉冲电流的热效应和非热效应共同促进了晶界快速迁移

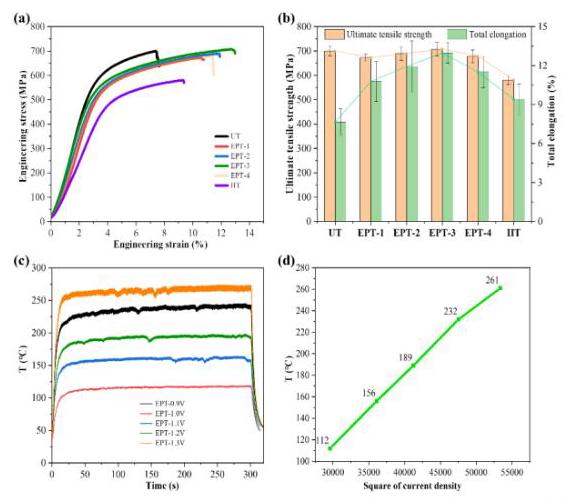

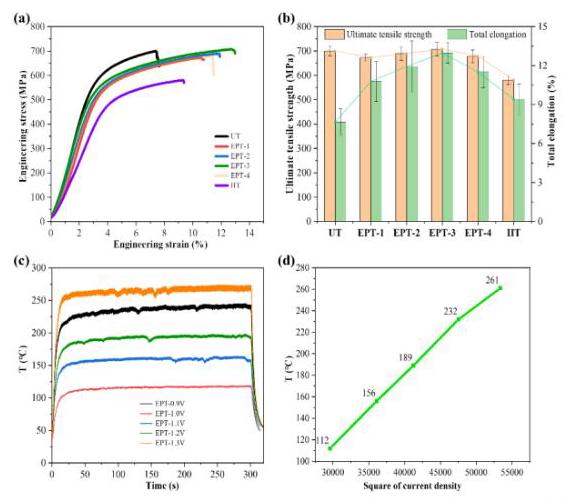

图1: 不同处理方法下的材料性能

图1: a) 不同处理方法下的拉伸曲线; b) 极限抗拉强度和延伸率对比; c) EPT处理下试样表面温度; d) 温度与电流密度平方的关系

分析结果:未经处理(UT)的样品拉伸强度约为700MPa,总延伸率约为7.64%。在EPT-3工艺条件下,总延伸率达到12.98%,显著提高了69.89%。有趣的是,在各种EPT处理条件下,材料强度保持恒定(约707MPa)。在对应的HT实验中,材料塑性有所增强,总延伸率为9.39%,提高了22.90%,但拉伸强度显著降低(约580MPa),降低了17%。这表明EPT和HT的机制不同,EPT的机制不能简单归因于焦耳热效应。

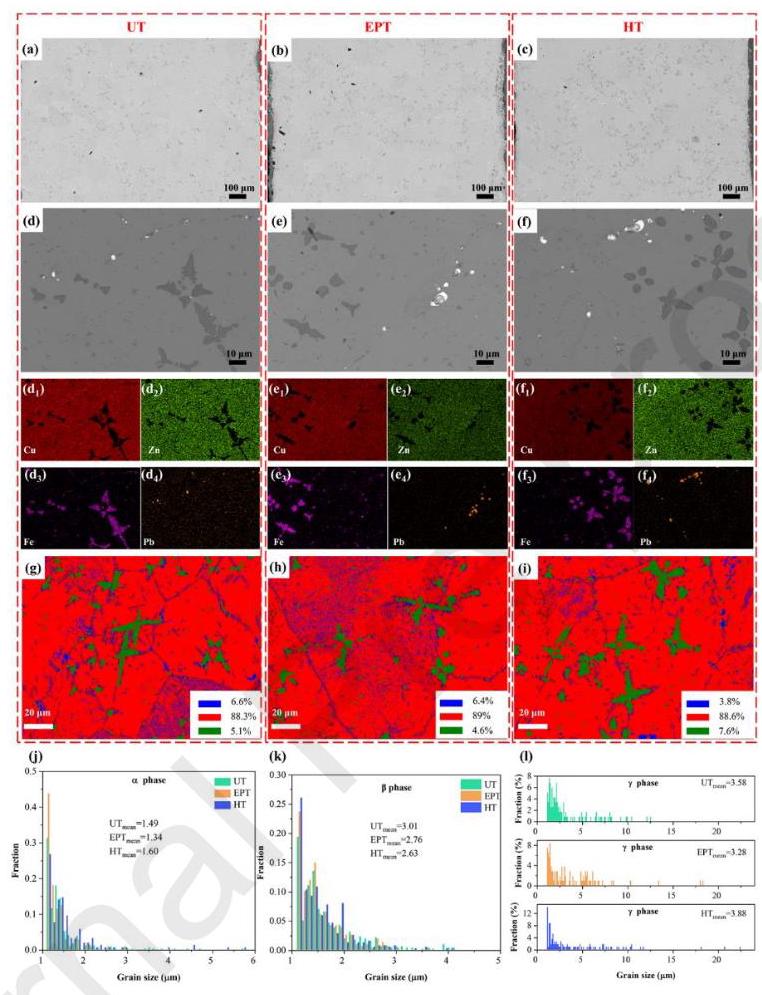

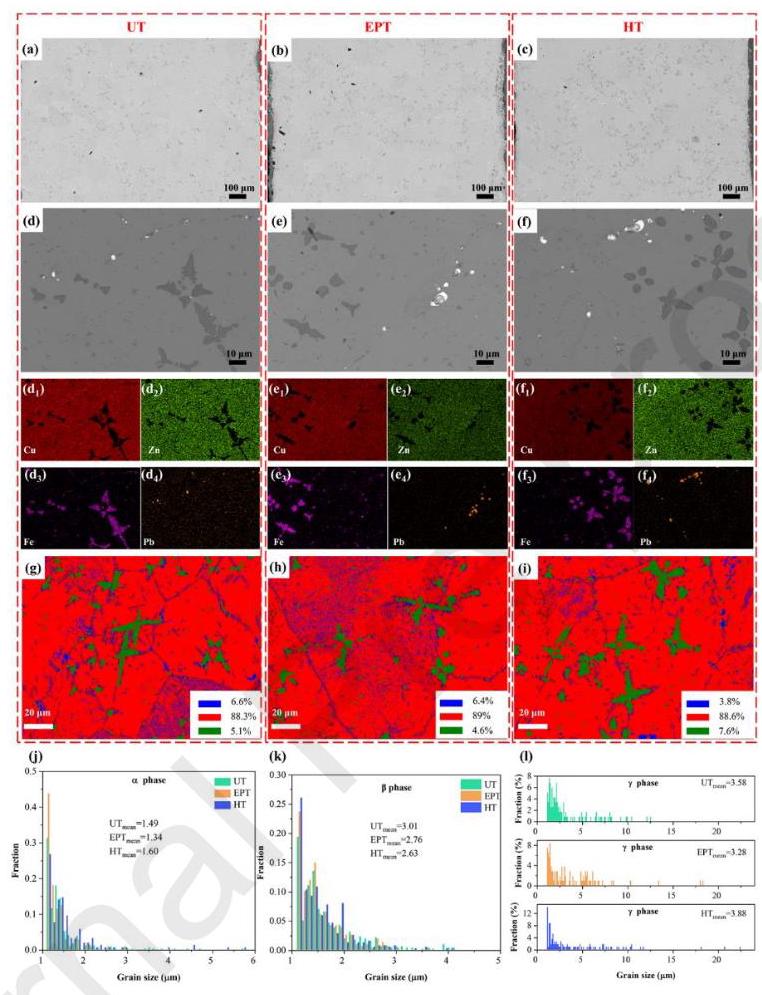

图2: 微观结构分析

图2: a-c) UT、EPT和HT样品的低倍背散射电子图像; d-f) 高倍BSE图像; g-i) 相分布图; j-l) 各相晶粒尺寸分布

分析结果:EPT样品的析出相没有显著变化,而HT样品中的黑色析出相(Fe相)明显长大。Fe析出相是硬质相,可以增强样品强度但降低塑性。分散的Fe析出相在UT样品中可以强化样品,达到700MPa的强度。EPT后析出相尺寸没有显著变化,而HT后Fe析出相明显长大,这会降低样品的强度和塑性。在EPT过程中,在焦耳热和非热效应的耦合作用下,各相内部实现了晶粒细化,有利于增强样品的塑性和强度。

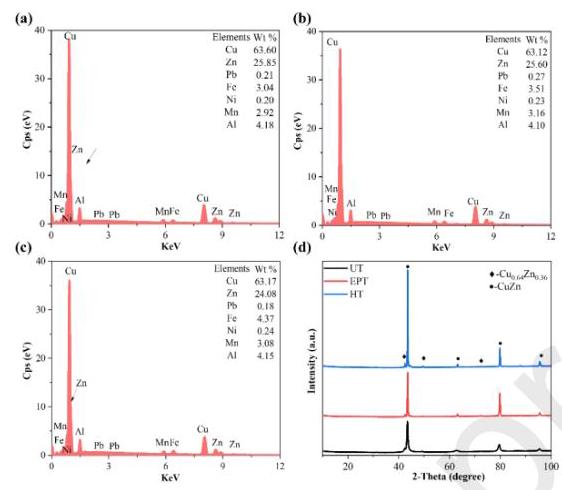

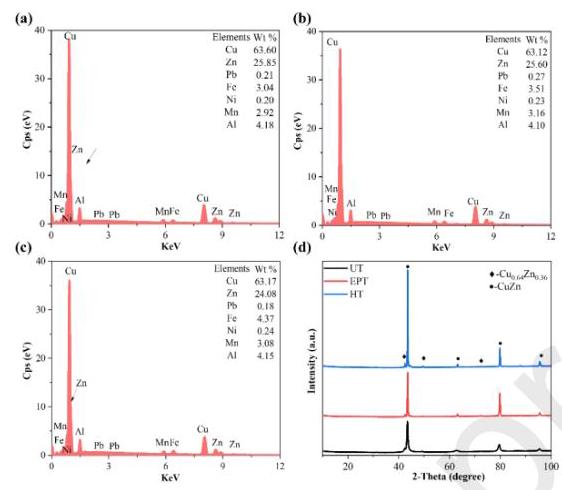

图3: EDS和XRD分析

图3: a-c) UT、EPT和HT样品的能谱分析; d) UT、EPT和HT样品的XRD图谱

分析结果:EDS元素映射显示,EPT和HT后元素含量没有显著变化。值得注意的是,HT后样品中Fe元素含量略有增加,这与EDS的有限范围和Fe析出相沿纵向不均匀分布有关,表面Fe析出相明显长大。XRD分析表明,UT样品主要由β相(CuZn)和α相(Cu0.64Zn0.36)组成,EPT和HT样品没有观察到显著的相变。与UT样品相比,EPT和HT样品的XRD峰半高宽减小,特别是HT样品,表明在热影响下位错湮灭导致位错密度显著降低。

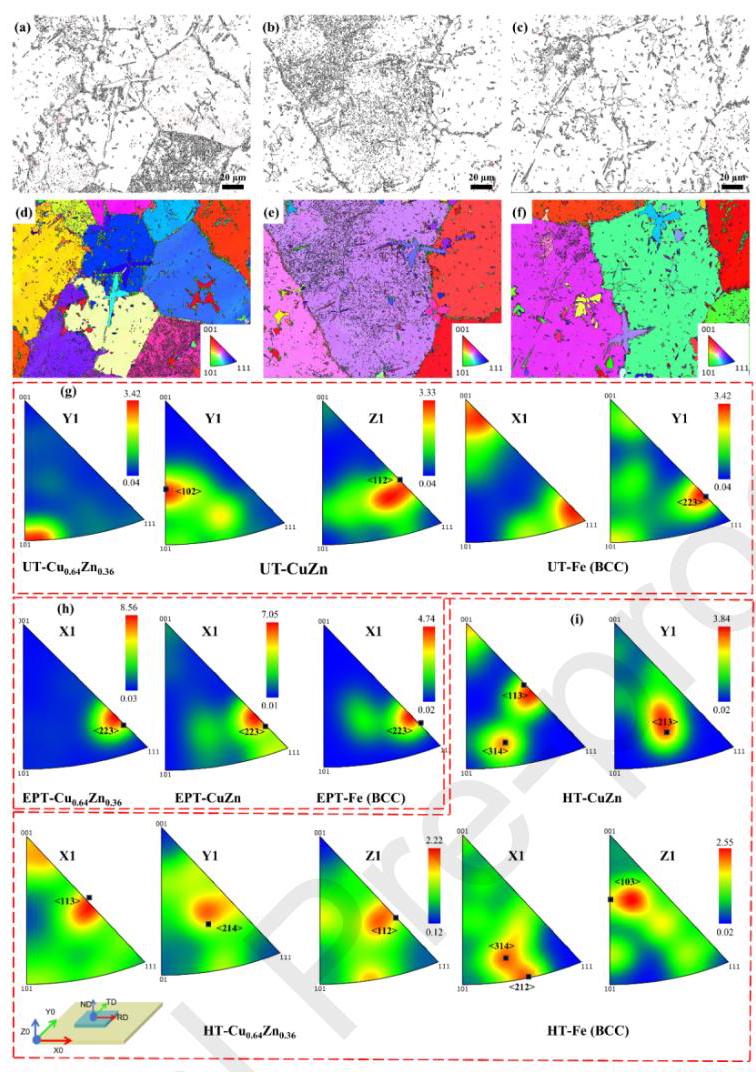

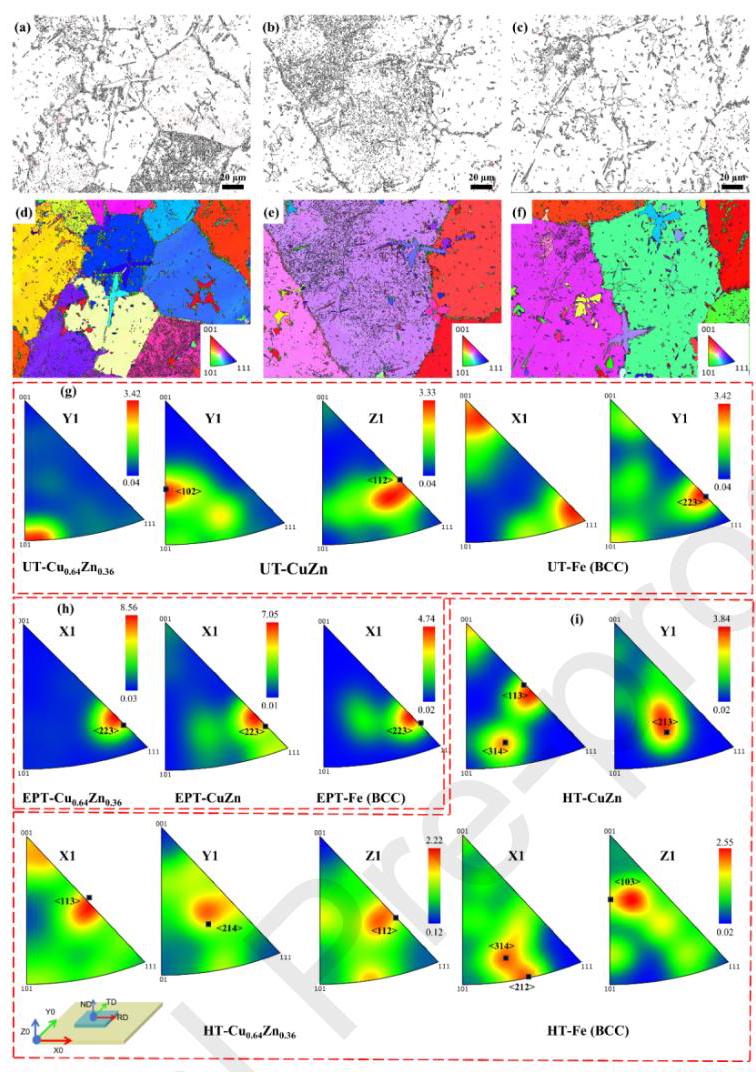

图4: 晶界分布和IPF图

图4: a-c) UT、EPT和HT样品的晶界和相界分布图; d-f) 反极图着色图; g-i) 反极图

分析结果:样品晶粒主要由大量小晶粒和少量异常晶粒组成。IPF着色图显示EPT和HT处理后晶粒取向发生显著变化。与UT和HT样品相比,脉冲电流处理的样品表现出明显的择优取向,增加了合金的各向异性。在UT样品中,α相主要存在<101>//TD纤维织构,β相主要是<112>//ND和<102>//TD纤维织构,γ相主要是<100>//RD和<111>//RD纤维织构。EPT和HT后样品的织构类型和取向发生变化,特别是EPT样品整体织构强度增加,出现了<223>//RD纤维织构,这有利于EPT样品强度和拉伸塑性的增强。

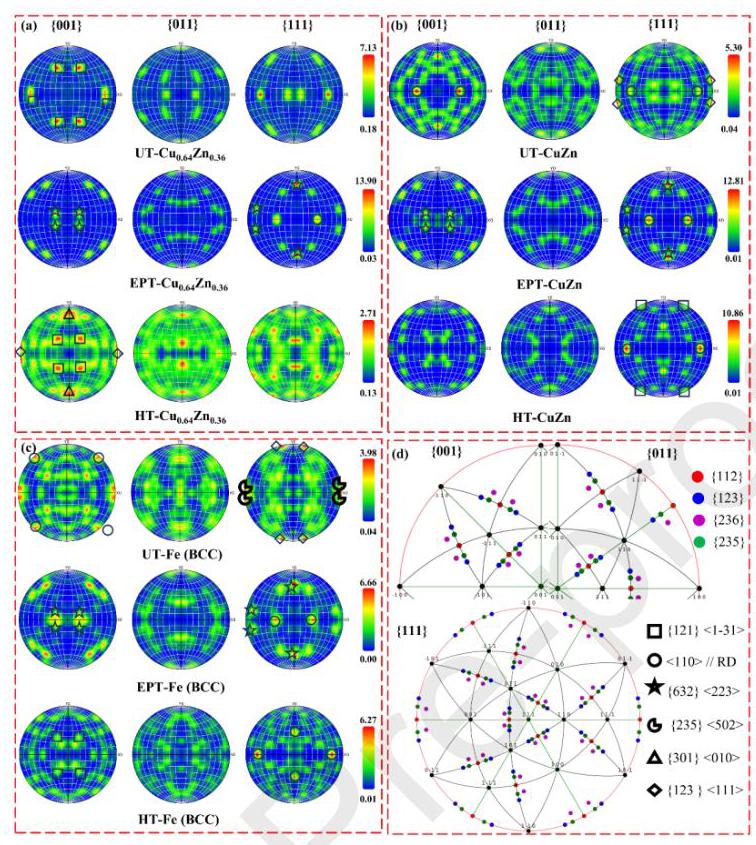

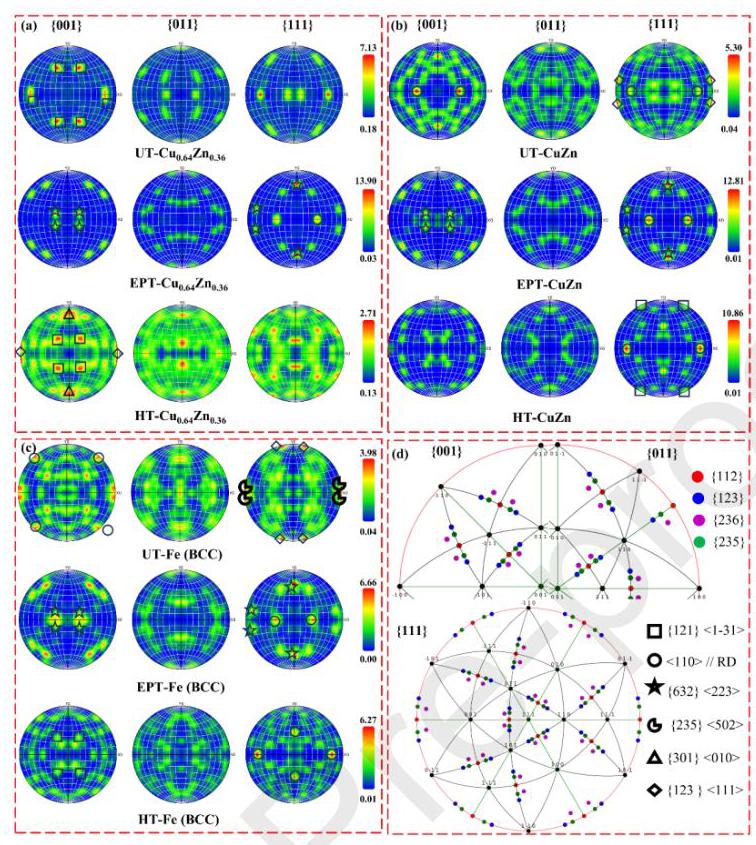

图5: 极图分析

图5: a-c) 各材料的极图; d) 简单立方结构中{001}、{011}和{111}晶面的标准极图

分析结果:UT样品的α相主要呈现{121}<131>织构,而EPT样品的α相主要显示{632}<223>织构,HT样品的α相主要由{121}<131>、{301}<010>和{123}<111>组成。对于β相,UT样品以{123}<111>为特征,而EPT和HT样品分别以{632}<223>和{121}<131>平面织构为特征。所有样品也表现出明显的γ纤维织构(<010>//RD)。EPT和HT后主要织构类型发生变化,表明在脉冲电流和热影响下发生了晶粒旋转和取向改变。与先前研究认为脉冲电流降低织构强度以增强塑性的观点相反,EPT后各相织构强度增加,主要形成平行于RD的{632}<223>强织构,从而增强了材料的塑性。

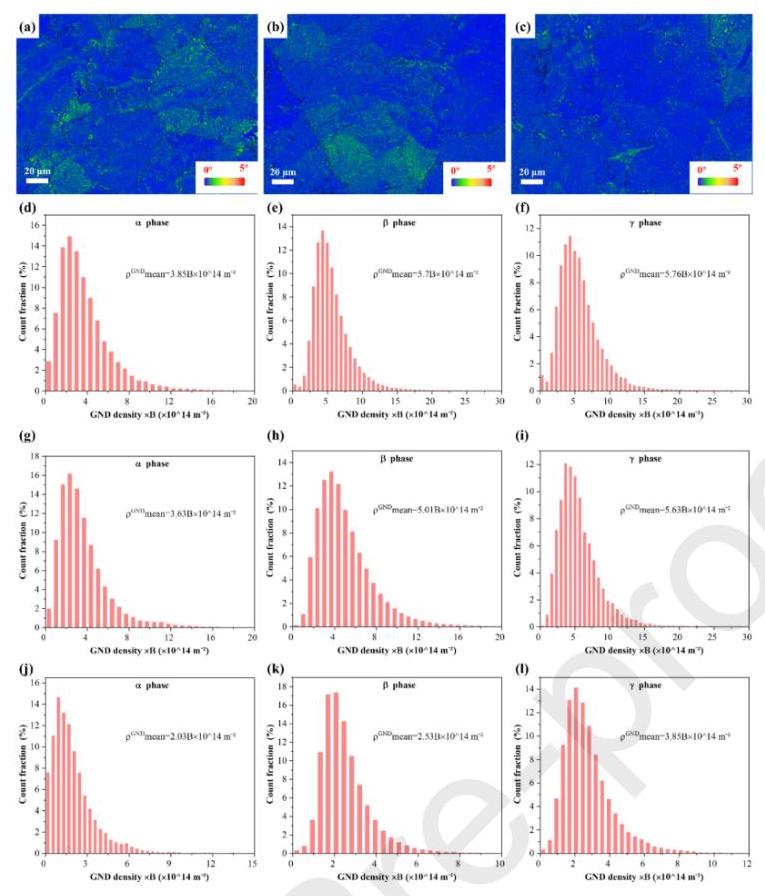

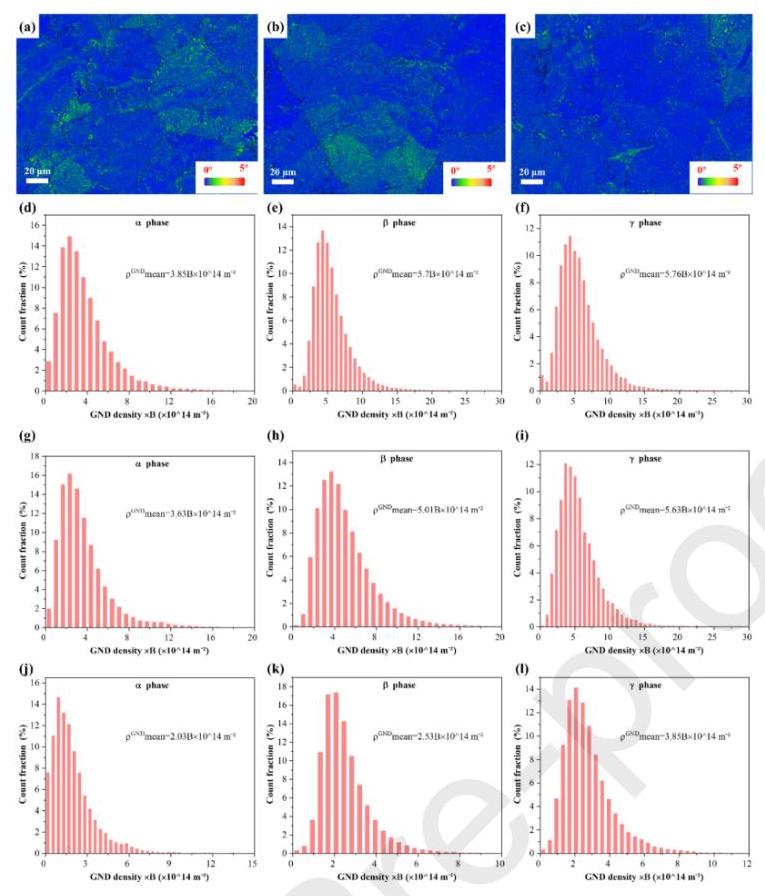

图6: 位错密度分析

图6: a-c) UT、EPT和HT样品的核平均误取向图; d-l) 各相位错密度分布

分析结果:位错密度分布具有取向依赖性,集中在特定取向的晶粒内。与UT和EPT样品相比,HT样品中的位错密度显著降低,这与XRD峰宽变化结果一致。从KAM图获得的位错密度定量分析显示,与UT样品相比,EPT样品的位错密度略有减少,而HT样品的位错密度几乎减半。显然,HT样品表现出降低的强度和增强的塑性。这表明在热影响下位错湮灭导致位错密度显著降低,而EPT过程中位错密度只有轻微减少,说明脉冲电流对位错演化的影响机制与单纯热效应不同。

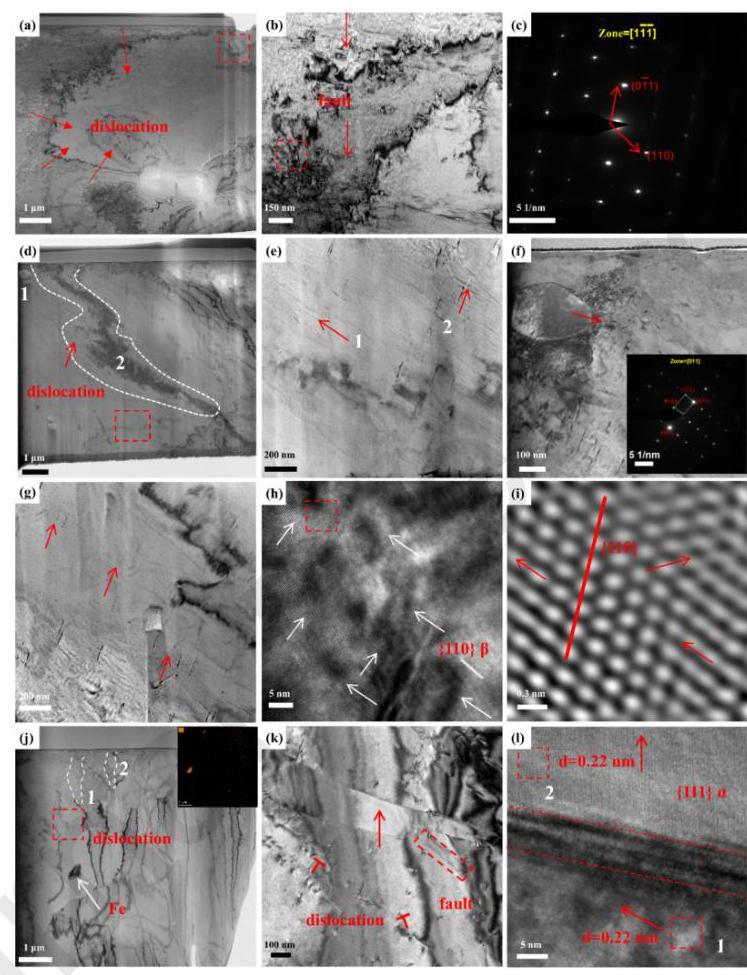

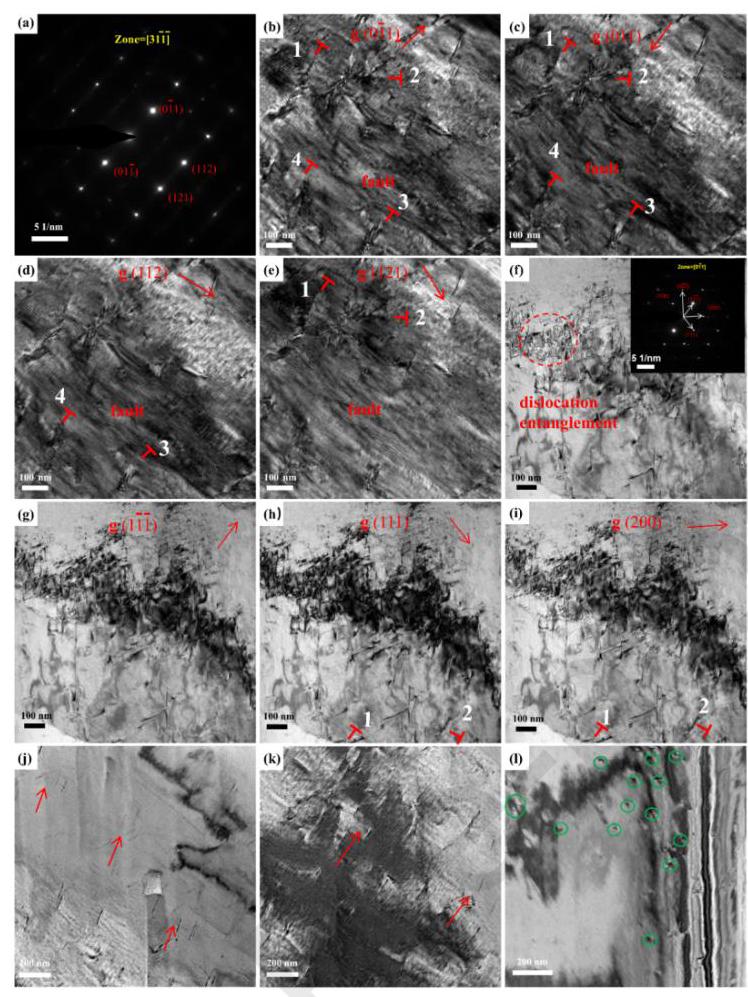

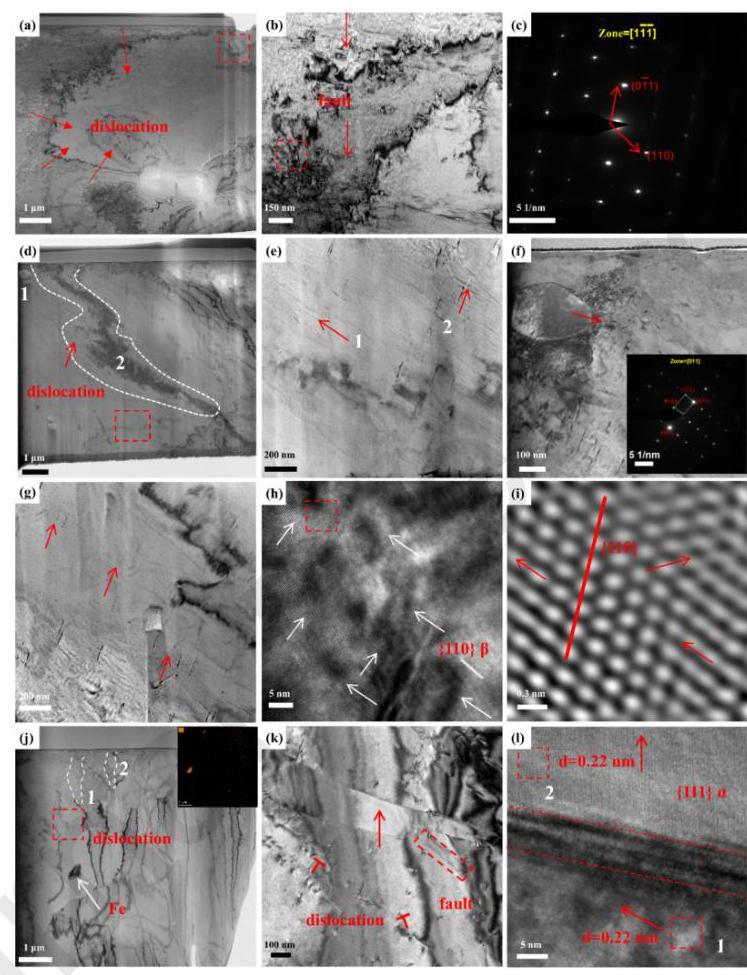

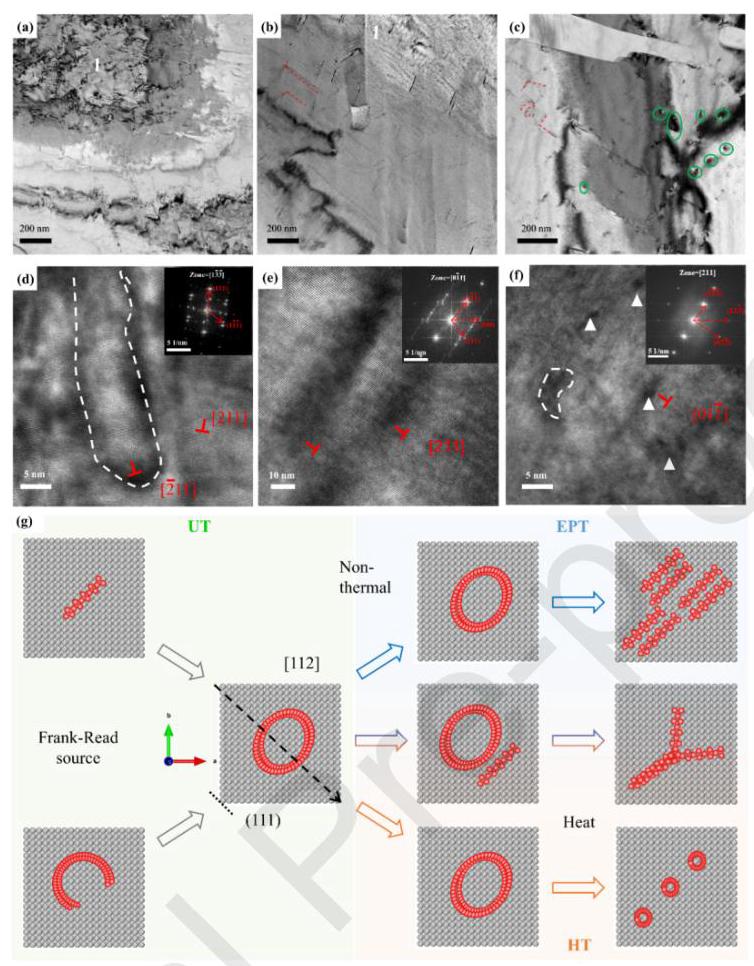

图7: TEM微观结构表征

图7: a-c) UT样品的微观结构表征; d-i) EPT样品的微观结构表征; j-l) HT样品的微观结构表征

分析结果:UT样品中的位错主要以位错墙和位错缠结的形式存在。EPT样品的位错主要集中白色虚线标记的区域,观察到平行位错和一些堆垛层错。同样,在图7f和g中也可以观察到一些平行位错。HT后位错密度显著降低,Fe析出清晰可见。堆垛层错聚集在晶界处,位错分散在整个晶粒内部。与UT样品相比,EPT样品表现出特定取向的平行位错,而HT样品中的位错密度显著降低,位错主要表现为钉扎位错。这一观察表明,焦耳热和脉冲电流下的位错演化机制是不同的。

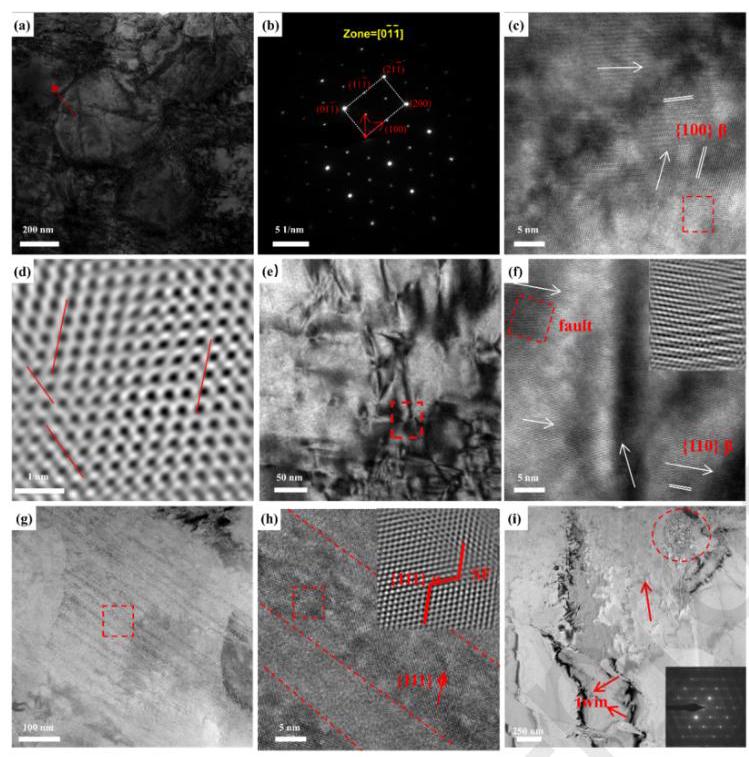

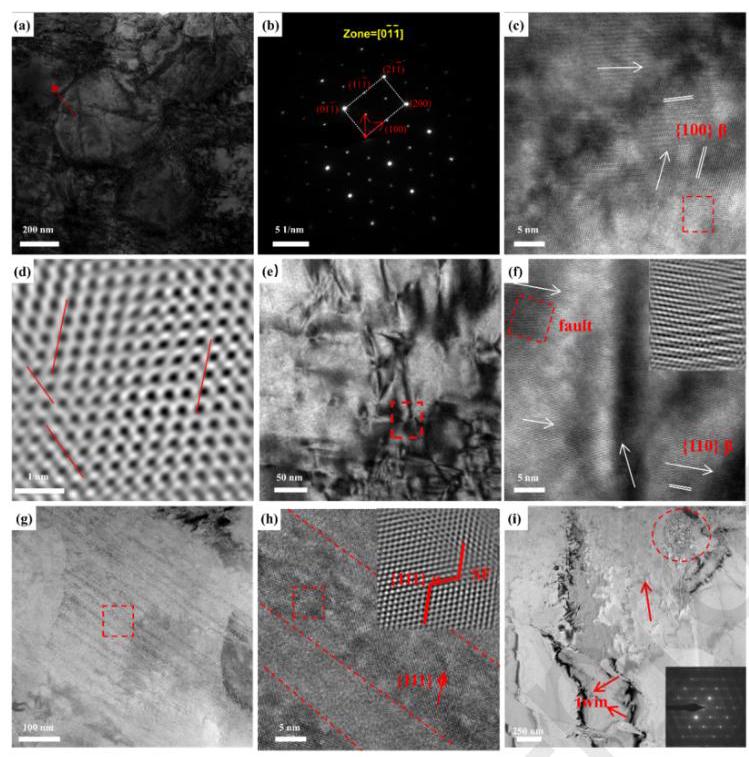

图8: 高分辨率TEM分析

图8: a-f) HT样品的高分辨率表征; g-h) EPT样品的高分辨率表征; i) HT样品的高分辨率表征

分析结果:UT样品中许多缺陷聚集在晶界处,晶界两侧的晶粒均为β相。观察到一些{100}面的堆垛层错结构。晶界两侧的微观结构呈现{100}面的不同取向。显示了{100}晶面处堆垛层错的相干畸变。晶粒内部存在一些位错缠结。位错缠结处的晶格畸变特别明显。EPT样品表现出一些α相的{111}堆垛层错结构。HT样品中存在一些孪晶结构和位错缠结。显然,UT样品的位错缠结在EPT和HT后被打开展开,这有利于增强样品的塑性。

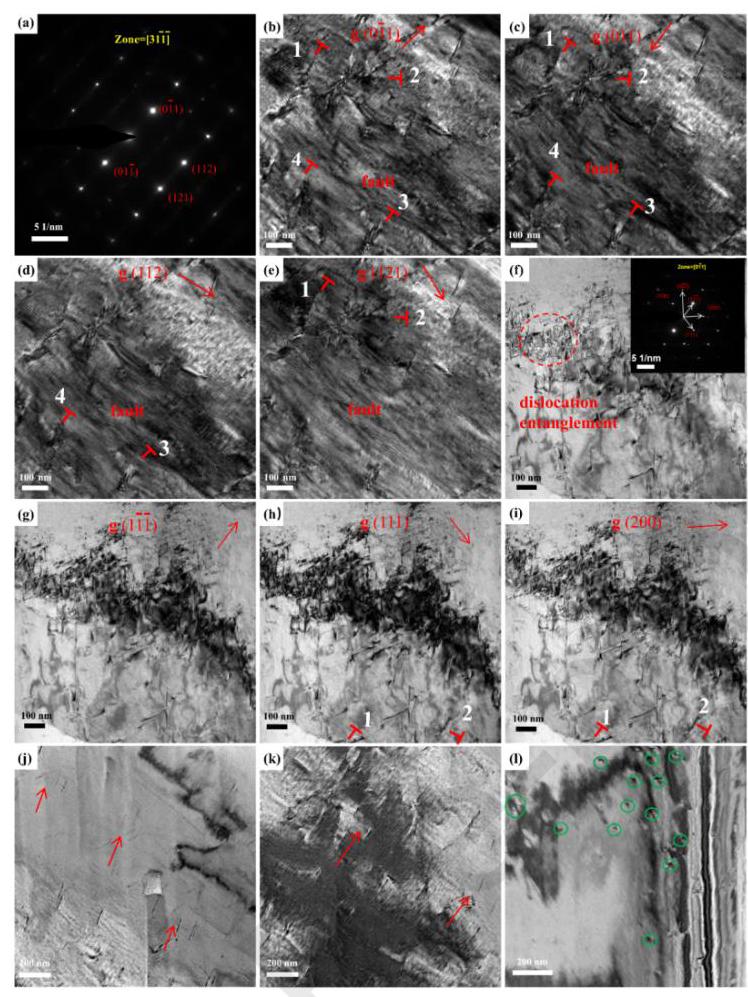

图9: 位错类型分析

图9: a-e) EPT样品在不同g矢量下的明场像; f-i) HT样品在不同g矢量下的明场像

分析结果:使用不同斑点对EPT样品成像显示,位错1是伯格斯矢量b=±1/2[111]的刃位错,位错2是b=±1/2[111]的混合位错,位错3和4是b=±1/2[111]的混合位错。在HT样品中也可以观察到清晰的位错缠结。比较发现,位错1是伯格斯矢量b=±1/2[110]的混合位错,位错2是b=±1/2[110]的螺位错。EPT后的位错主要是刃位错和混合位错,而HT后的位错主要是螺位错和混合位错。值得注意的是,EPT后位错缠结几乎完全解决,而HT后一些缠结仍然存在,这与先前观察到的现象一致。与表现出位错缠结的UT样品相比,EPT样品主要显示平行位错,而HT样品主要特征为部分缠结的位错和位错环。

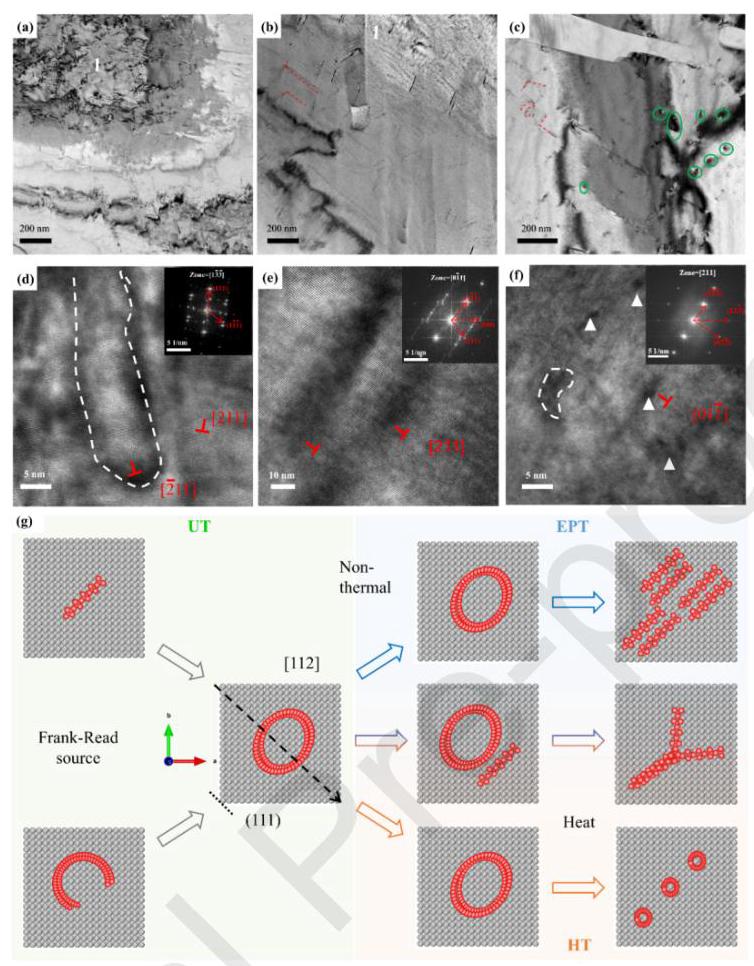

图10: 位错演化示意图

图10: a-c) UT、EPT和HT样品的TEM图像; d-f) 高分辨率图像; g) 位错演化示意图

分析结果:UT样品中的位错主要以位错缠结的形式存在。在标记为1的位置可以观察到"弓形"位错和"线性"位错。从图10d和e的SAED中,可以观察到具有明显层错特征的斑点。UT样品包含位错环,环的一端由Shockley位错1/6[211]和1/6[211]组成。EPT后,位错主要以平行位错对的形式存在,平行位错主要是Shockley位错1/6[211]。相比之下,图10c和f描绘了HT样品中的位错,主要由1/2[011]的位错环组成。在脉冲电流下,焦耳热和非热效应的耦合作用加速了位错运动,位错在湮灭的同时也通过Frank-Read源机制增殖。在热影响下,位错环遇到运动位错线时发生相互作用,导致位错环翻转,翻转的位错环与位错线接触并在交点处湮灭。

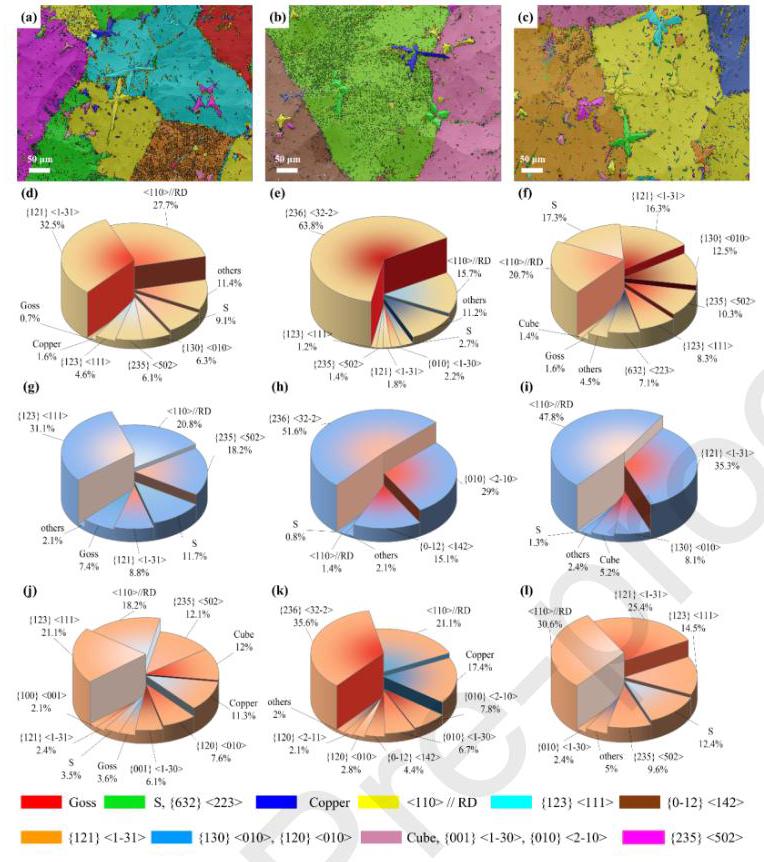

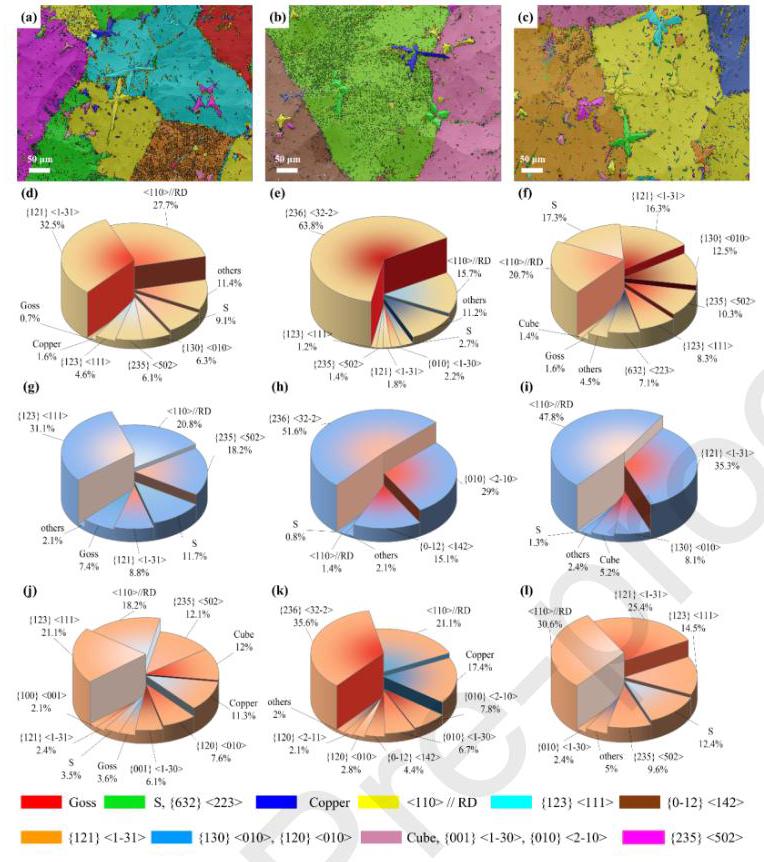

图11: 织构分布图

图11: a-c) UT、EPT和HT样品的织构分布图; d-f) α相织构分布; g-i) β相织构分布; j-l) γ相织构分布

分析结果:与UT样品相比,EPT和HT都导致了不同织构的择优取向。UT样品的α相主要由两种织构组成:{121}<131>和<110>//RD,面积百分比分别为32.5%和27.7%。EPT后,α相主要由两种织构组成:{632}<223>和<110>//RD,面积百分比分别为63.8%和15.7%。脉冲电流降低了<110>//RD的比例,主要是因为脉冲电流的方向与RD对齐,优先作用于具有[110]取向的晶粒,引起晶粒旋转,导致更多塑性变形。HT后α相主要由<110>//RD、S({123}<634>)、{121}<131>和{130}<010>织构组成。可以推断EPT α相中织构的演化路径是从{121}<131>和<110>//RD到{123}<634>,再到{632}<223>。

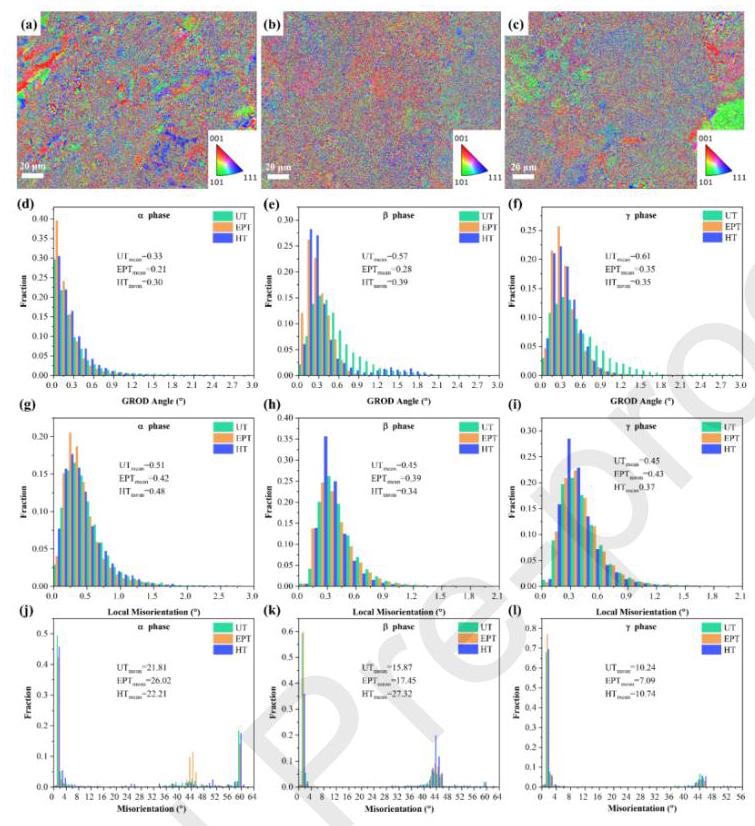

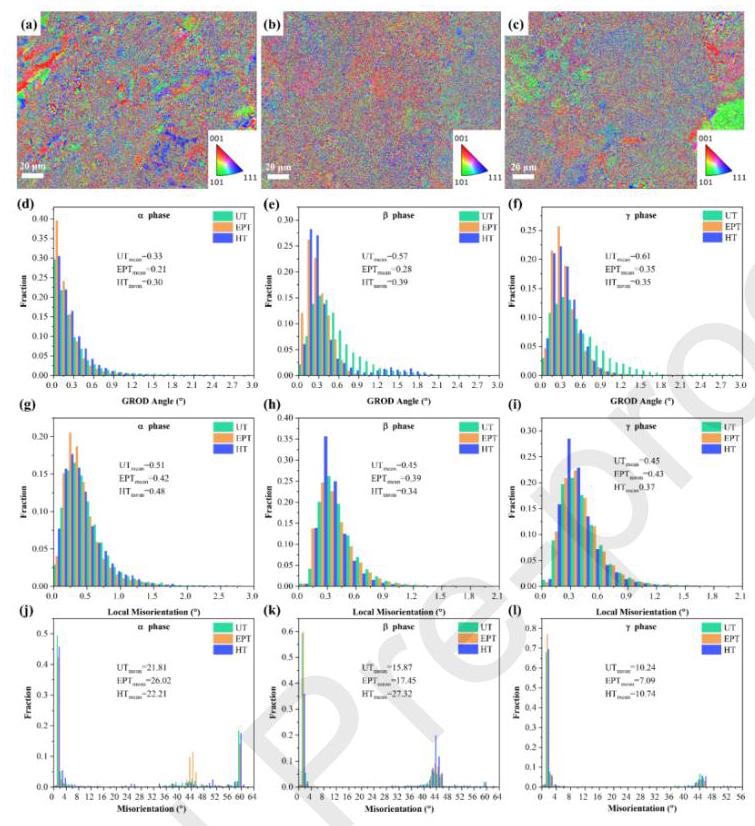

图12: GROD和误取向分析

图12: a-c) UT、EPT和HT样品的晶粒参考取向偏差轴图; d-f) 各相GROD角度分布; g-i) 局部误取向分布; j-l) 误取向分布

分析结果:UT样品中[001]、[110]和[111]存在部分但明显的择优取向,而HT样品表现出明显的[110]择优取向。与UT和HT样品相比,EPT后没有明显的织构取向,这是由于脉冲电流下形成了非典型的{632}<223>织构。与UT样品相比,HT和EPT样品的GROD角度减小,主要是由于织构组分比例增加,这与图11一致,特别是图11e和h中{632}<223>织构比例超过50%。此外,EPT后晶粒的织构强度增强(图4,5),也有助于减少GROD角度。与UT样品相比,HT和EPT样品的局部误取向减小。对于EPT样品,EPT过程使晶粒取向趋于均匀,导致局部误取向减小。对于HT样品,除了织构取向集中外,局部误取向的减小还归因于晶粒生长过程中周围亚晶或缺陷的吞并,导致位错密度显著降低(图6j-1)。

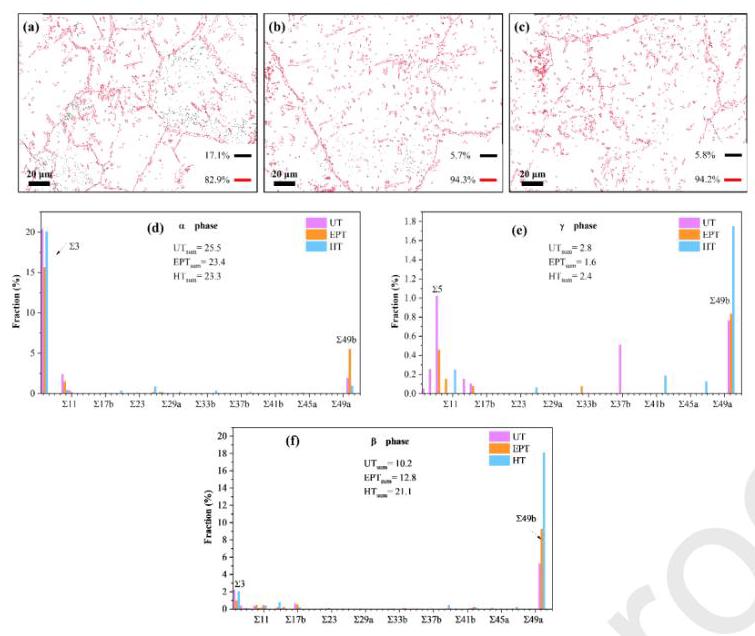

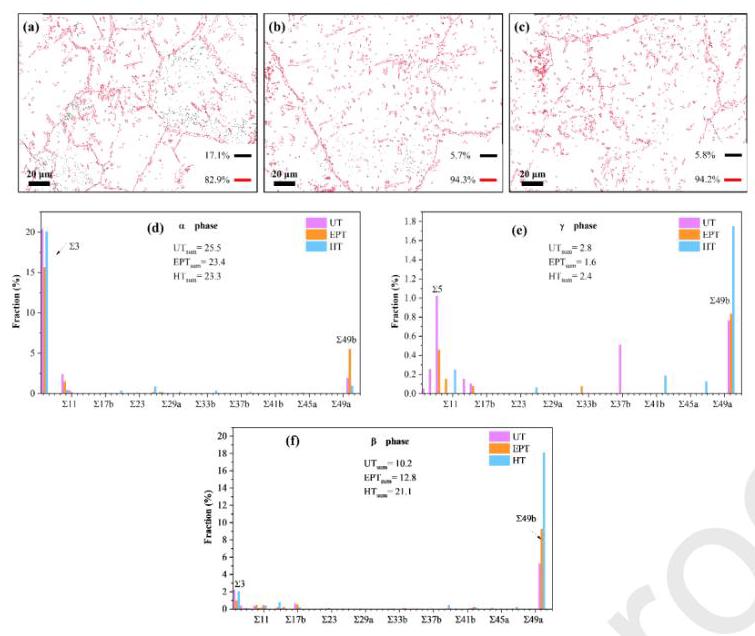

图13: 晶界分布分析

图13: a-c) UT、EPT和HT样品的晶界分布图; d-f) 各相重合位置点阵晶界分布

分析结果:与UT样品相比,EPT和HT样品中大角度晶界(HAGBs)的比例增加,表明在EPT和HT过程中发生了晶界迁移,实现了从小角度晶界(LAGBs)到HAGBs的转变。HAGBs比例的增加也有助于促进晶粒间取向差的增加。与UT样品相比,EPT后的样品表现出高能晶界比例的增加,与HAGBs比例增加的结论一致。然而,EPT后γ相中特殊晶界的比例整体下降,表明EPT后增加的HAGBs主要是α和β晶界。另一方面,在HT样品中,β和γ相中特殊晶界的比例向高能晶界转移。特别是在β相中,高能晶界的比例大大增加,表明增加的HAGBs主要是β相晶界,这与图12k中误取向显著增加的结果一致。

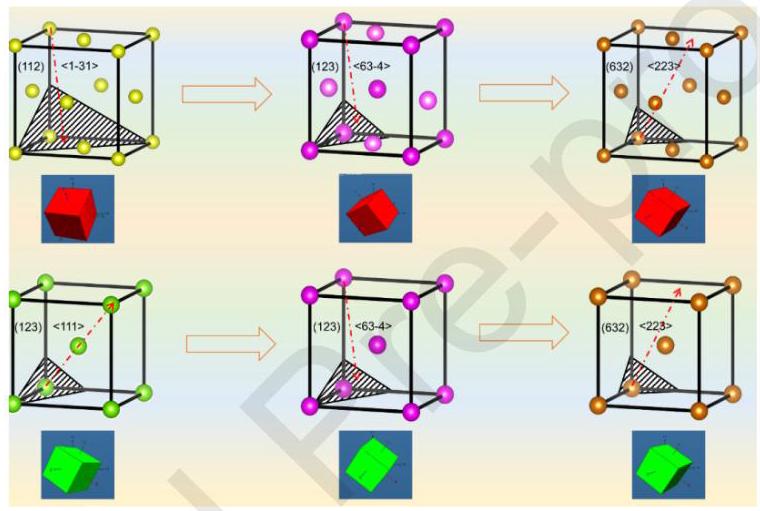

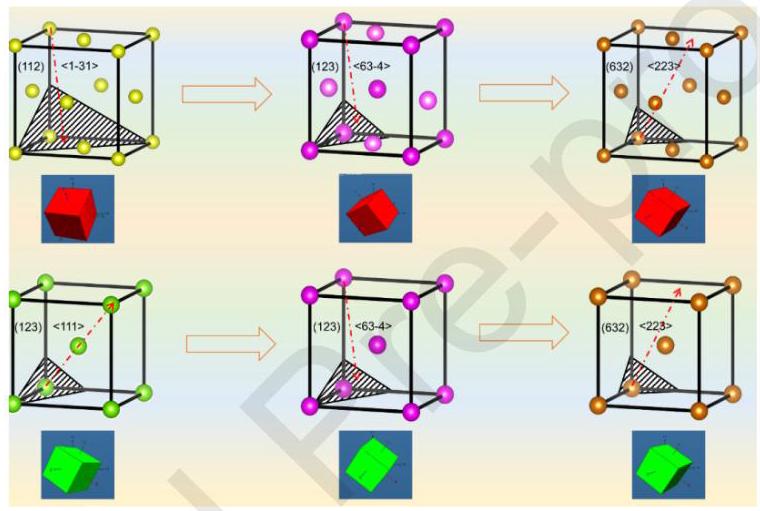

图14: 脉冲电流下的晶粒旋转示意图

图14: 脉冲电流下晶粒旋转示意图

分析结果:在EPT过程中,焦耳热和非热效应的耦合作用导致晶粒取向发生变化,晶粒体积也随着晶界迁移而旋转。沿[131]和[111]取向的晶粒旋转到[223]取向。脉冲电流促进晶界处位错的运动,导致晶界滑移,最终引起晶粒旋转。这种晶粒旋转机制是形成{632}<223>织构的关键因素之一。与HT相比,EPT样品表现出更高的晶粒旋转速度,这是由于脉冲电流加速了原子运动,增加了扩散常数,同时晶粒细化减少了晶界段长度,进一步促进了晶粒旋转。

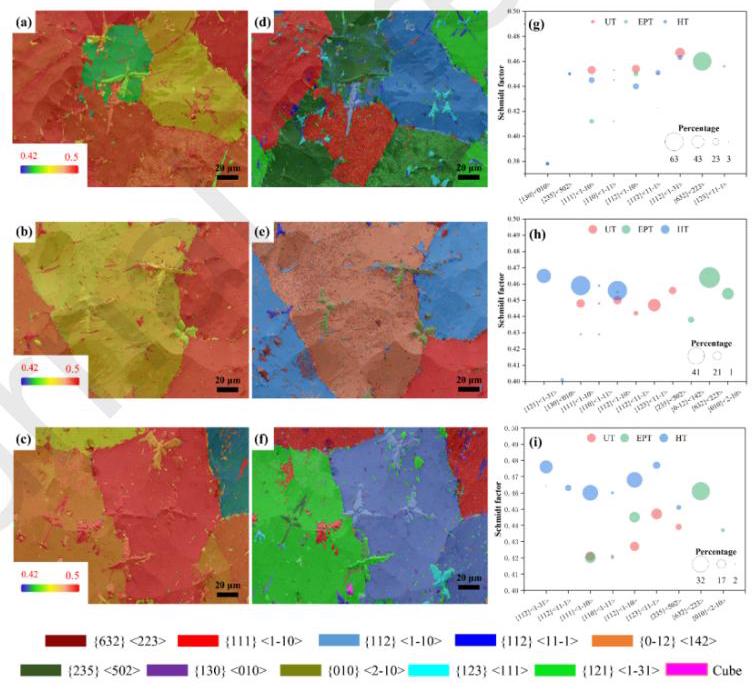

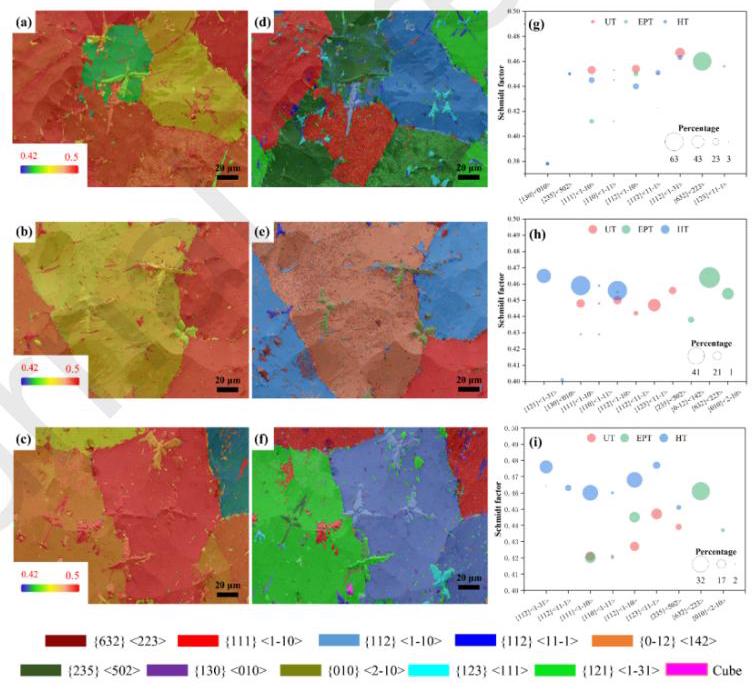

图15: 施密特因子分析

图15: a-c) UT、EPT和HT样品的施密特因子图; d-f) 单个晶粒上激活滑移系统的分布图; g-i) 各相整体施密特因子分布

分析结果:与UT和HT样品相比,EPT样品包含大量易于变形的晶粒,由于消除了难以滑移的晶粒,表现出良好的塑性行为。在α相中,UT样品主要表现{121}<131>和{112}<110>滑移,EPT主要显示{632}<223>滑移,而HT样品主要有{235}<502>和{121}<131>滑移系统。对于EPT样品,{632}<223>织构的比例远高于其他织构,在不同晶粒中,{632}<223>滑移系统的施密特因子相对较高,表明晶粒间存在一定程度的塑性协调。这种协调有助于在晶粒间传递应力,减少晶界处的应力集中,从而增强材料的整体塑性。

</