Transient pulsed discharge preparation of graphene aerogel supports asymmetric Cu cluster catalysts promote CO2 electroreduction

瞬态脉冲放电制备石墨烯气凝胶支撑不对称铜团簇催化剂促进CO2电还原

第一作者: Kaiyuan Liu (刘开渊) - 北京理工大学

通讯作者: Zhongti Sun (孙中体) - 江苏大学; Wenxing Chen (陈文星) - 北京理工大学; Xin Gao (高欣) - 北京理工大学; Pengwan Chen (陈鹏万) - 北京理工大学

DOI: 10.1038/s41467-025-56534-1

PDF原文

期刊: Nature Communications

发表年份: 2025

论文亮点

- 开发了一种瞬态脉冲放电方法,用于快速构建石墨烯气凝胶支撑的不对称铜纳米团簇催化剂,该方法可在微秒级时间内完成。

- 催化剂在CO2电还原反应中表现出优异的乙醇选择性和活性,乙醇法拉第效率达75.3%,多碳产物效率达90.5%,并具有超过60小时的长期稳定性。

研究背景

- 电化学催化CO2还原反应(CO2RR)是利用可再生能源驱动CO2转化为高附加值化学品的重要途径,有助于解决能源和环境危机。

- 多碳化合物(如乙醇、乙烯)比单碳产物具有更高的经济价值,但C-C键形成能垒高,挑战巨大。

- 铜基催化剂在CO2RR中表现出高效转化多碳产物的潜力,但选择性和长期稳定性仍需改进。

研究方法

本研究采用瞬态脉冲放电方法制备石墨烯气凝胶支撑的铜团簇催化剂(Cu Clu/GAs),具体步骤如下:

- 石墨烯水凝胶制备:通过水热组装法将氧化石墨烯溶液在180°C加热6小时形成石墨烯水凝胶。

- 氯化铜负载:将石墨烯水凝胶浸入氯化铜溶液中5小时,然后快速冷冻并冷冻干燥,形成负载CuCl2纳米晶体的石墨烯气凝胶(GA)。

- 脉冲放电处理:将CuCl2/GA样品放入铜放电管中,通过脉冲放电电路施加高压脉冲(7.4-9.0 kV),在微秒级时间内产生瞬时高温和高电流,分解CuCl2为Cu原子和Cl2,Cu原子在快速冷却过程中团聚形成纳米团簇并锚定在GA上。

- 表征与测试:使用HAADF-STEM、XPS、XAS、in situ XAFS、in situ ATR-FTIR、in situ Raman等技术对催化剂结构进行表征;在H型电池和流动池中进行电化学CO2RR测试,评估性能。

- 理论计算:采用密度泛函理论(DFT)计算反应路径和能垒,揭示反应机制。

主要结论

- 通过调节脉冲放电电压,可控制铜团簇尺寸(1.4-7.5 nm),其中Cu1.7Clu/GAs表现出最佳的CO2RR性能,乙醇法拉第效率达75.3%,多碳产物效率达90.5%。

- 催化剂的不对称原子和电子结构(如Cu4O-CuC2O1 moiety)促进了C-C耦合,提高了乙醇选择性。

- 催化剂在60小时稳定性测试中性能衰减可忽略,显示出优异的长期稳定性,适用于实际应用。

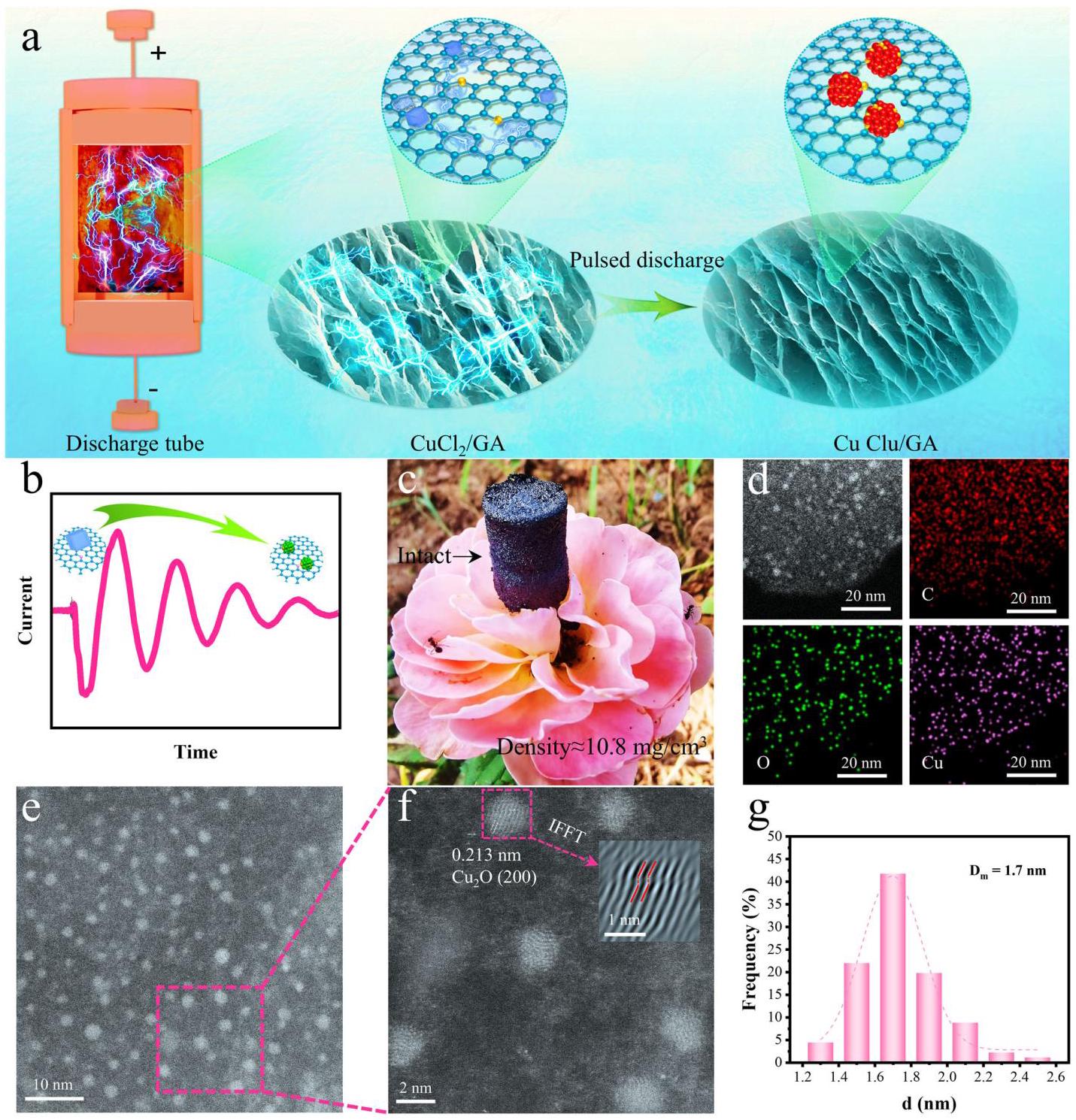

图1: Cu1.7Clu/GAs的合成与表征

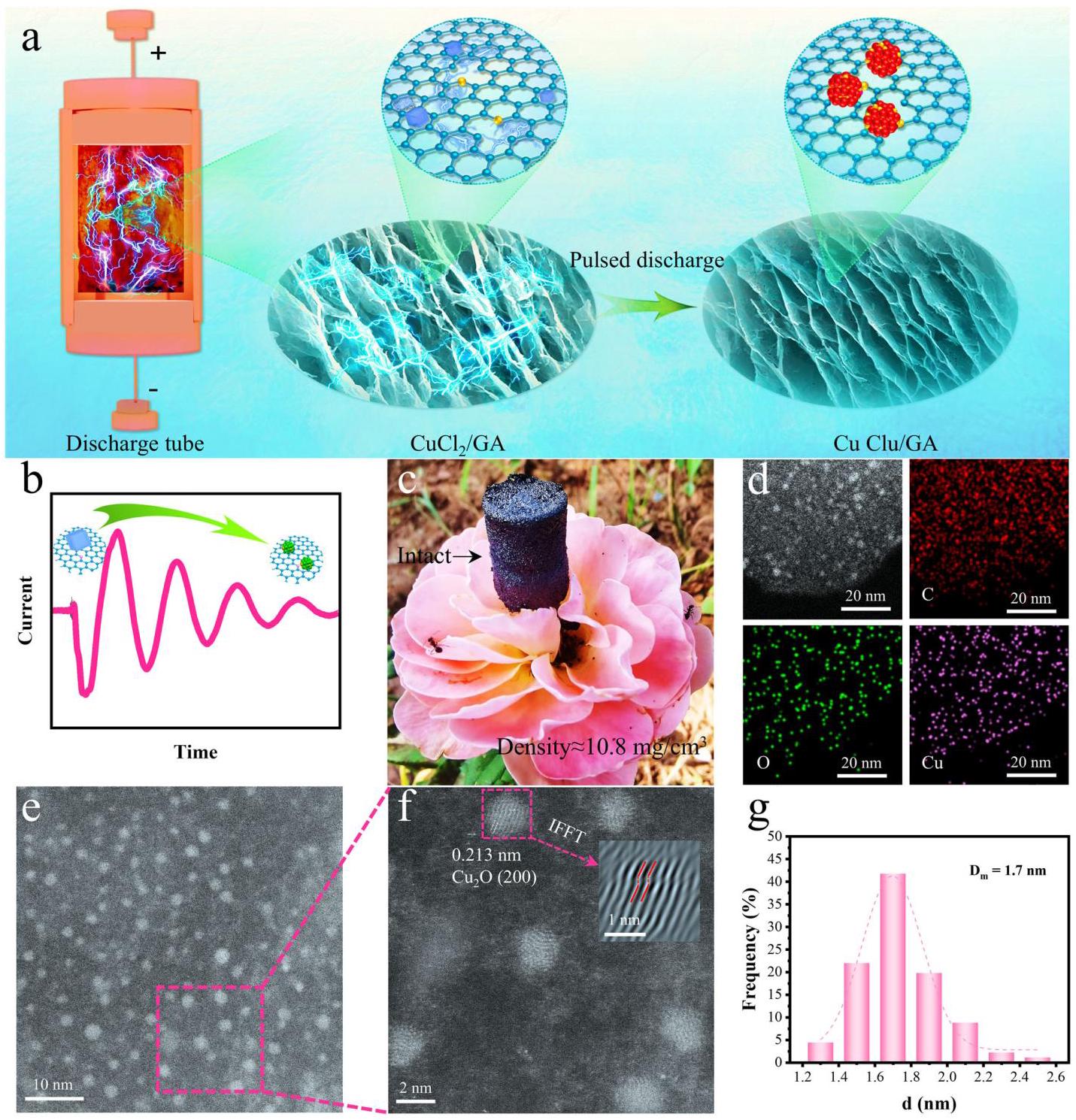

图1 | Cu1.7Clu/GAs的合成与表征。(a) 瞬态脉冲放电制备策略示意图。(b) 合成过程中的电流曲线。(c) Cu1.7Clu/GAs的宏观照片。(d) EDS mapping图像:C(红)、O(绿)、Cu(紫)。(e) HAADF-STEM图(暗场)。(f) Cu1.7Clu/GAs的局部放大图,插图为标记单团簇的局部放大IFFT图像。(g) 纳米团簇尺寸分布频率。

分析结果:脉冲放电方法成功合成了均匀分布的铜纳米团簇,尺寸主要集中在1.5-2.0 nm范围内(超过85%),其中1.7 nm团簇占主导(>40%)。HAADF-STEM显示团簇存在严重的晶格畸变,这是由于高频脉冲放电产生的热效应和电迁移耦合效应导致的。EDS mapping证实Cu、C、O元素均匀分布。

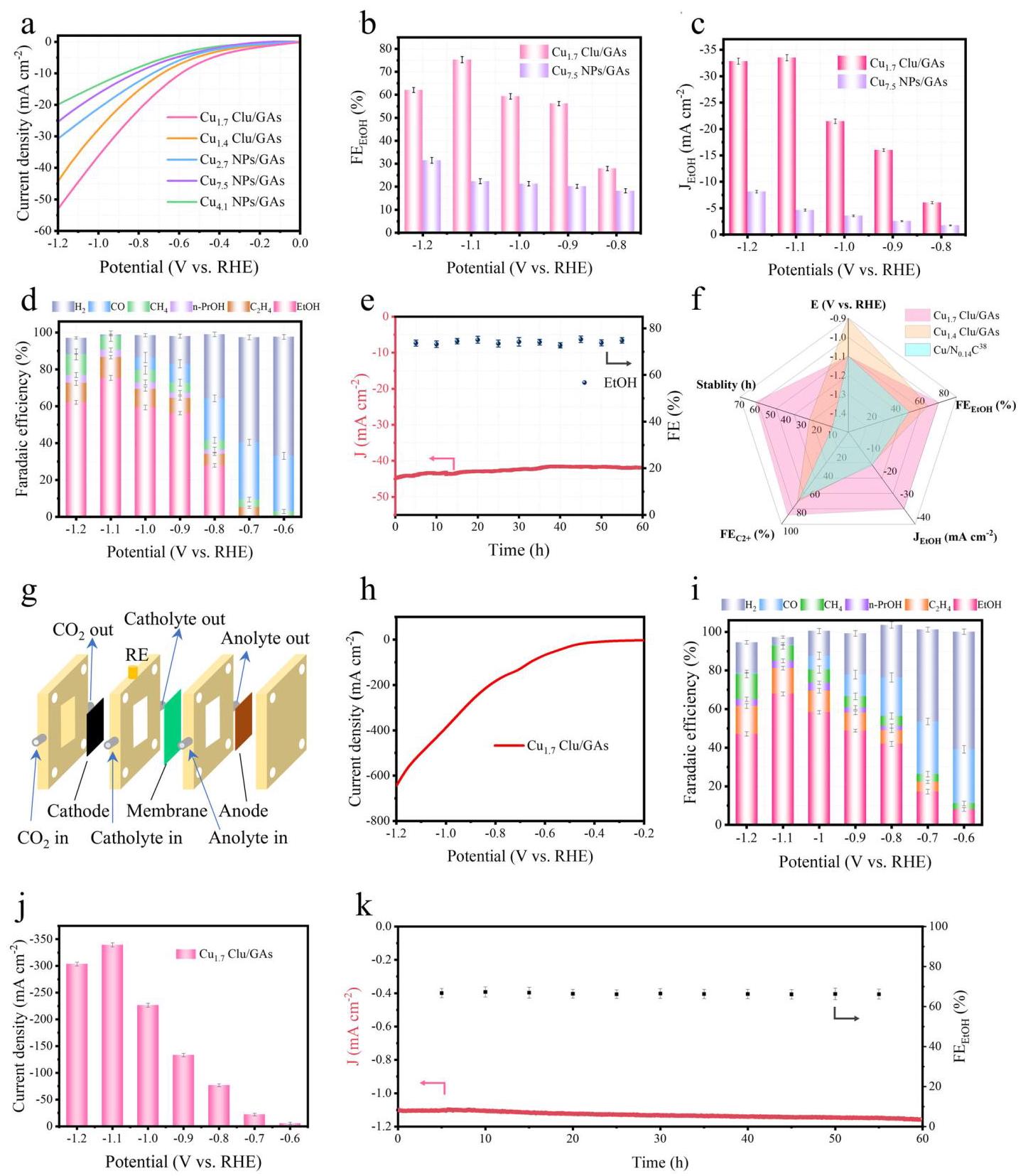

图2: Cu1.7Clu/GAs的CO2RR性能

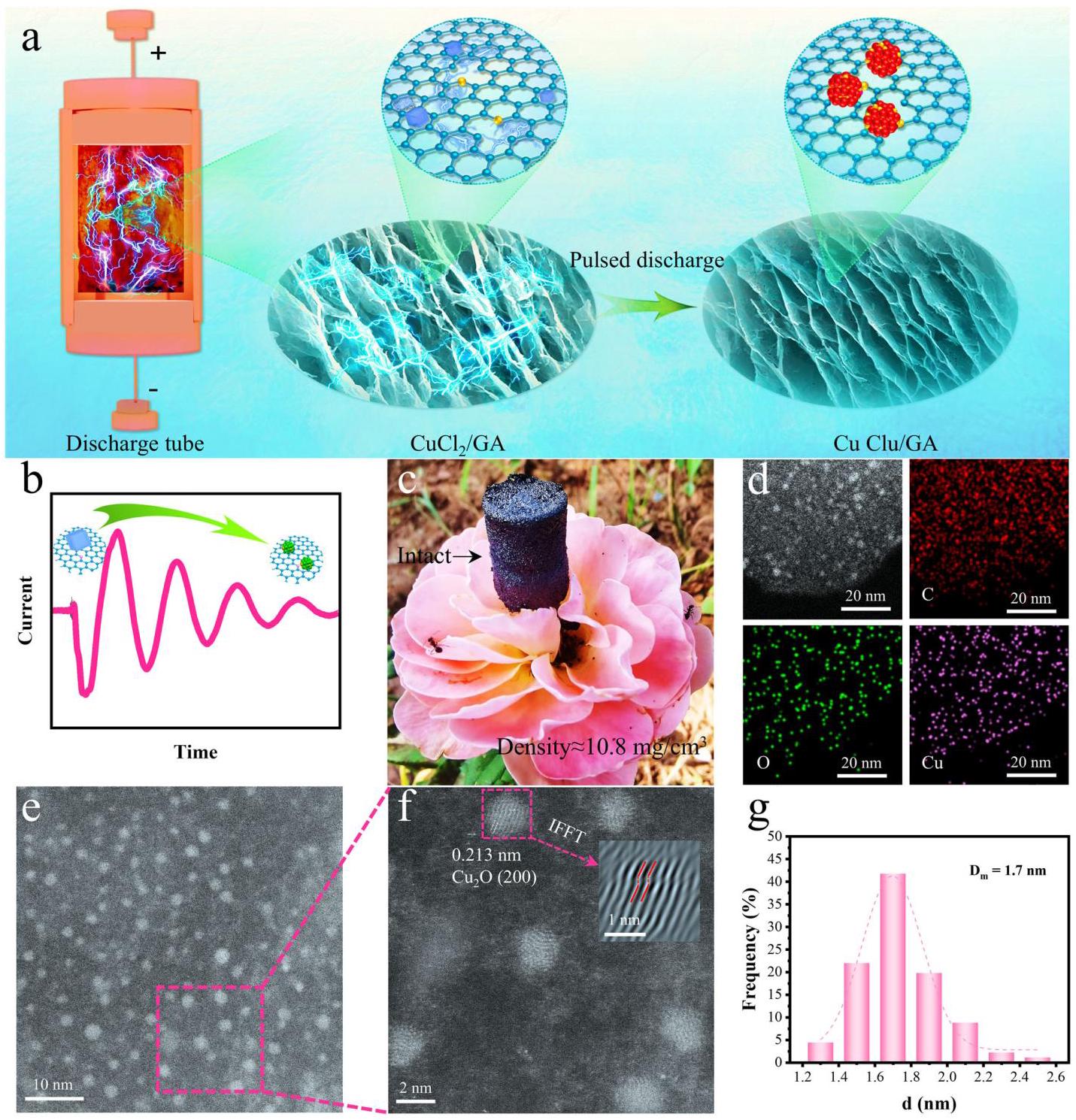

图2 | Cu1.7Clu/GAs的CO2RR性能。(a) 在CO2饱和电解质中测量的LSV曲线。(b) 气相色谱检测的乙醇法拉第效率。(c) 乙醇的分电流密度。(d) 不同电位下所有产物的法拉第效率。(e) 在-1.1 V vs. RHE下的长期稳定性测量。(f) 综合性能评估。(g) 流动池示意图。(h) 流动池中的LSV曲线。(i) 流动池中不同电位下所有产物的法拉第效率。(j) 流动池中乙醇的分电流密度。(k) 流动池中在-500 mA cm-2下的长期稳定性结果。

分析结果:Cu1.7Clu/GAs在CO2RR中表现出优异的性能,乙醇法拉第效率在-1.1 V vs. RHE时达75.3%,多碳产物效率达90.5%。部分电流密度为-33.5 mA cm-2。在60小时稳定性测试中,性能保持稳定。在流动池测试中,乙醇法拉第效率为68.7%,分电流密度为-339.8 mA cm-2,显示出实际应用潜力。

图3: Cu1.7Clu/GAs的原子配位结构和化学态分析

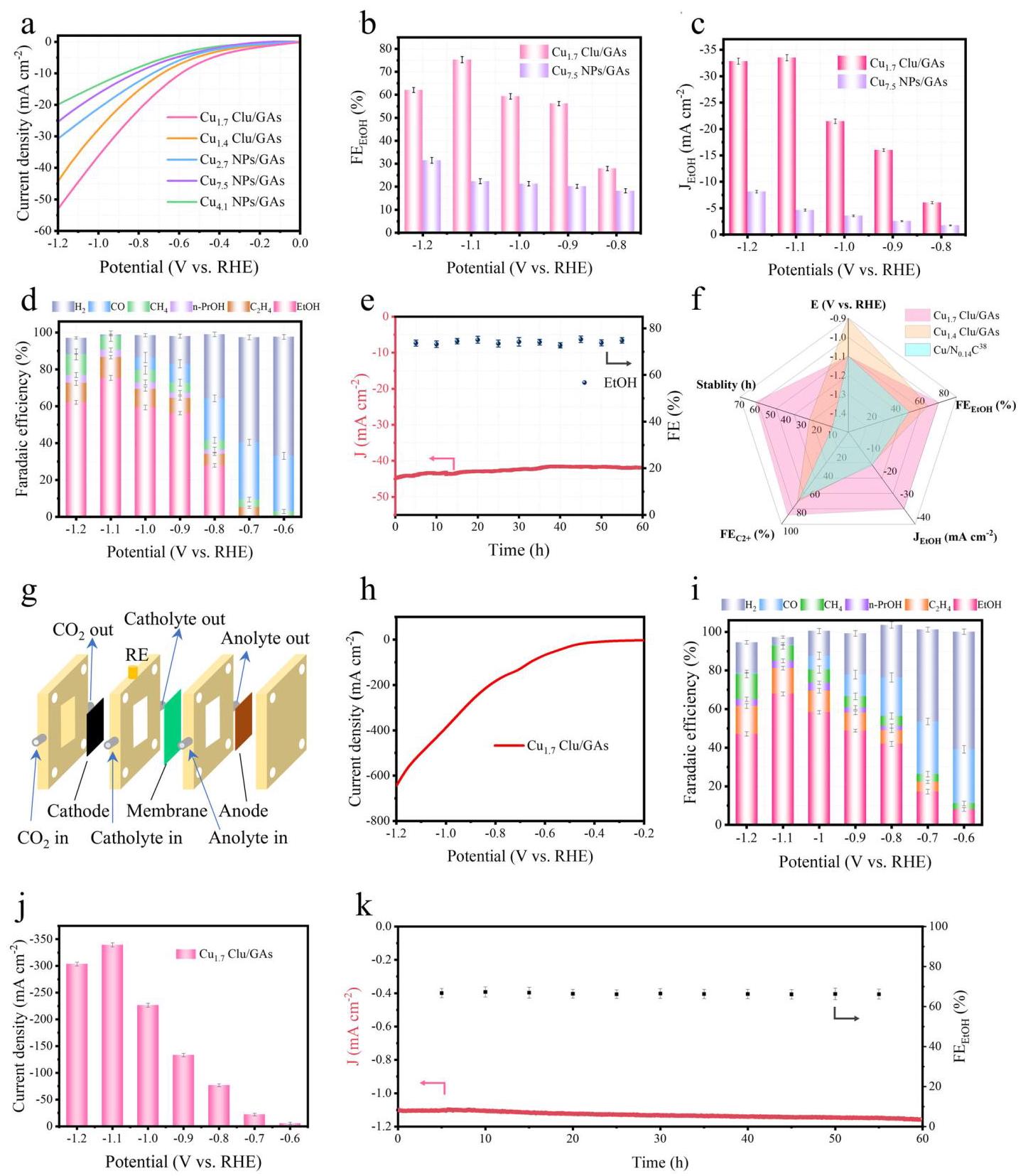

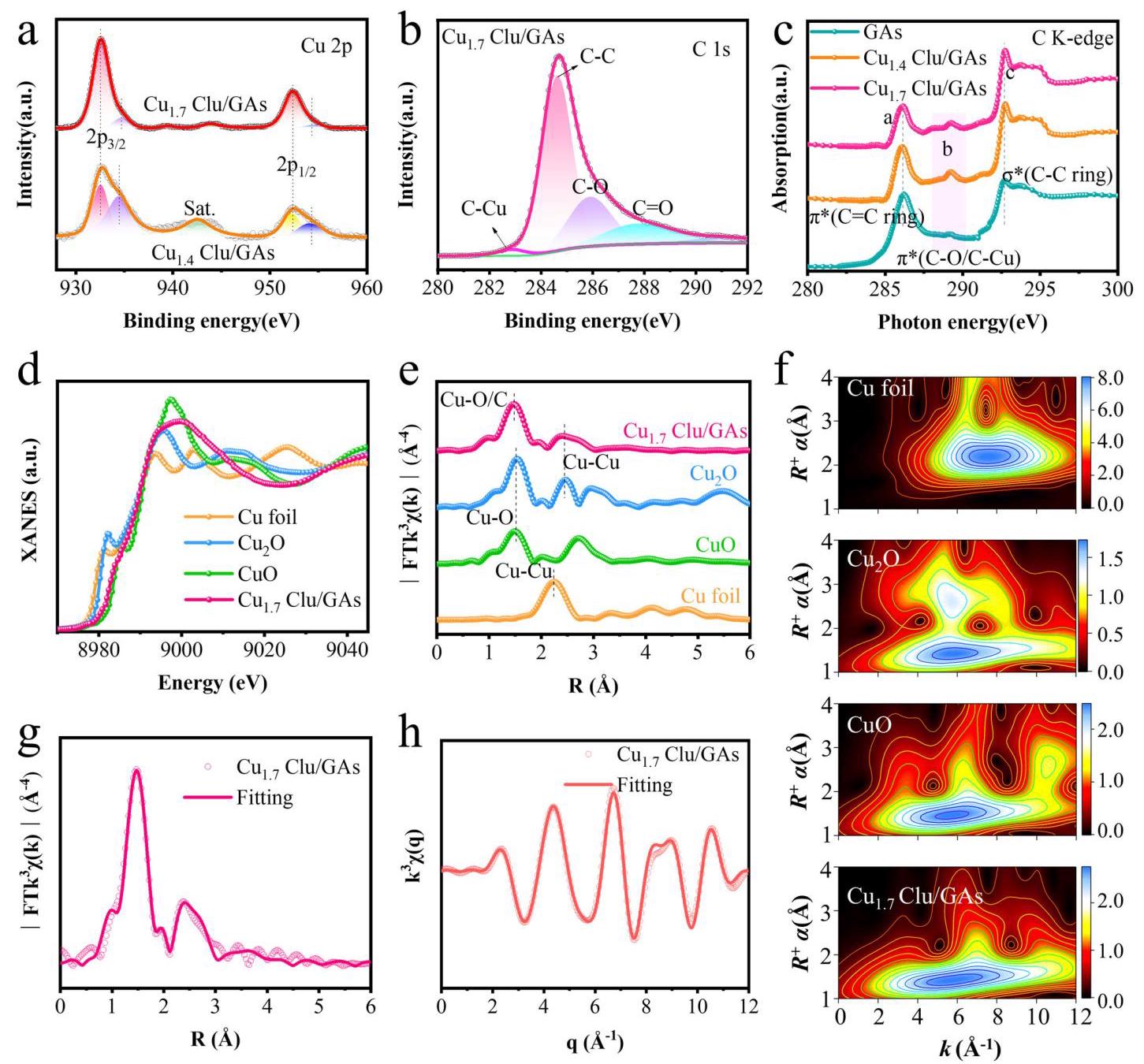

图3 | Cu1.7Clu/GAs的原子配位结构和化学态。(a) Cu 2p XPS光谱。(b) C 1s XPS光谱。(c) 软XAS光谱。(d) Cu K-edge XANES光谱。(e) Cu K-edge FT k3-加权EXAFS光谱。(f) WT-EXAFS profiles。(g) R空间中的EXAFS拟合结果。

分析结果:XPS和XAS分析表明,Cu1.7Clu/GAs中的Cu原子处于中间价态(+1至+2),存在Cu-C和Cu-O键,表明强氧化物-载体相互作用。EXAFS拟合显示Cu-O/C键长为1.92 Å,配位数为3.2;Cu-Cu键长为2.55 Å,配位数为1.0,证实Cu原子主要与C/O原子配位,形成不对称结构。

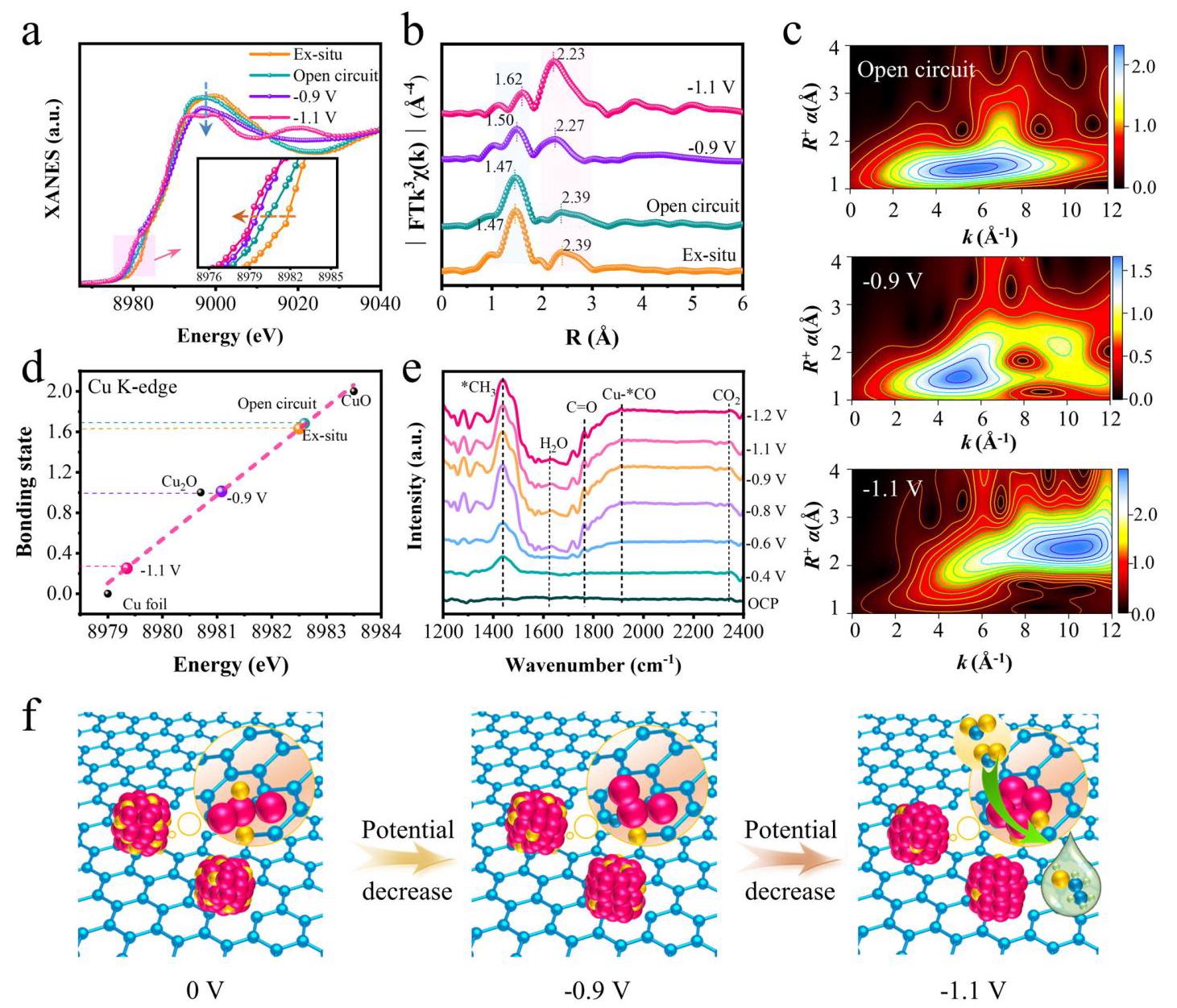

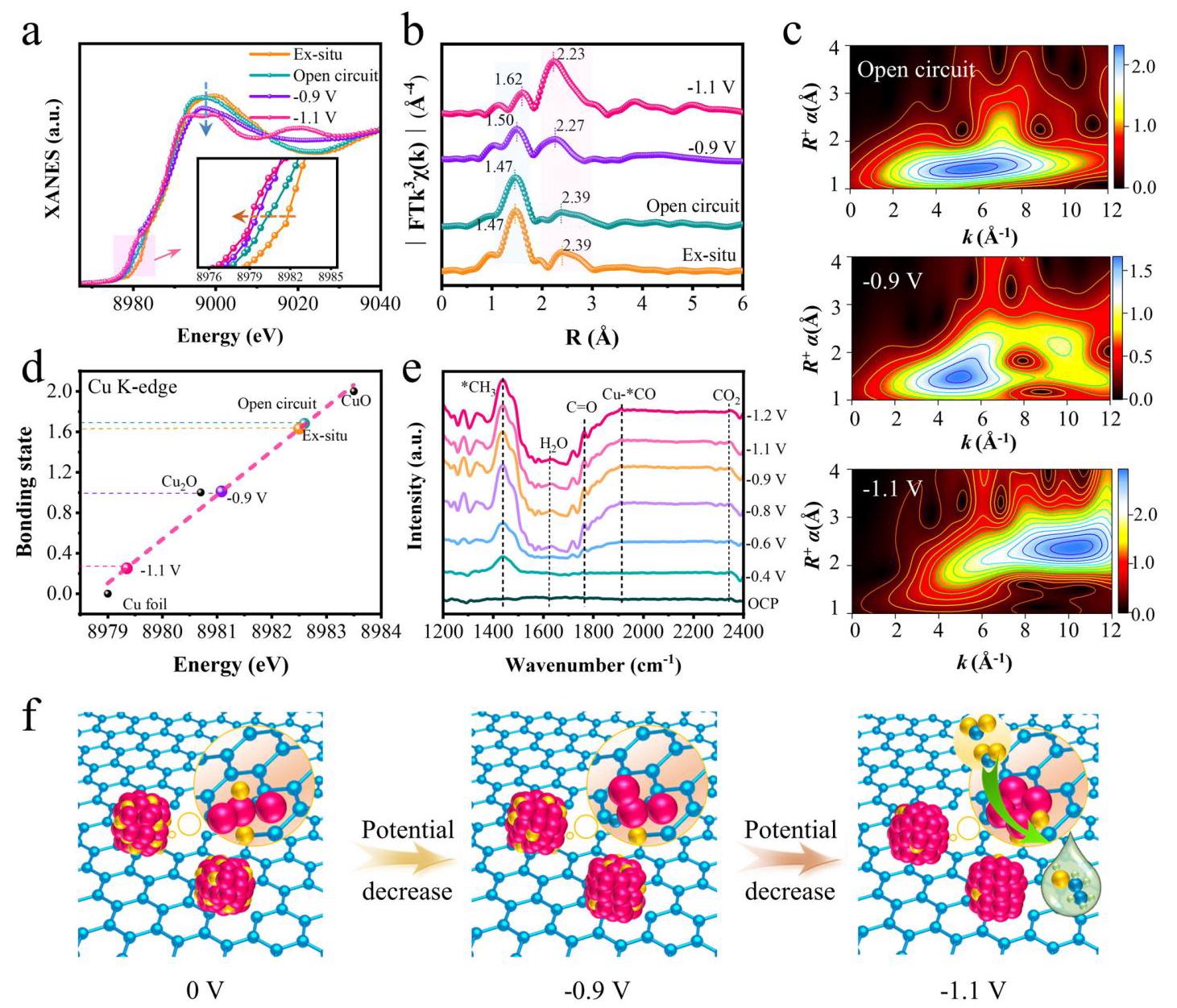

图4: In situ XAFS和in situ ATR-FTIR表征

图4 | Cu1.7Clu/GAs的in situ XAFS和in situ ATR-FTIR表征。(a) 不同电位下的Cu K-edge XANES光谱。(b) FT-EXAFS曲线。(c) WT-EXAFS profiles。(d) 不同电位下Cu的键合态计算。(e) In situ ATR-FTIR结果。(f) 不同电位下电催化CO2RR产乙醇的 proposed 策略。

分析结果:In situ XAFS显示,随着电位降低,Cu的价态逐渐减少,Cu-Cu键压缩,Cu-O/C键拉伸,表明Cu团簇在反应过程中被还原。In situ ATR-FTIR检测到关键中间体*CH3和*CO,证实这些中间体在乙醇形成路径中起重要作用。结果表明,不对称Cu位点增强了反应活性。

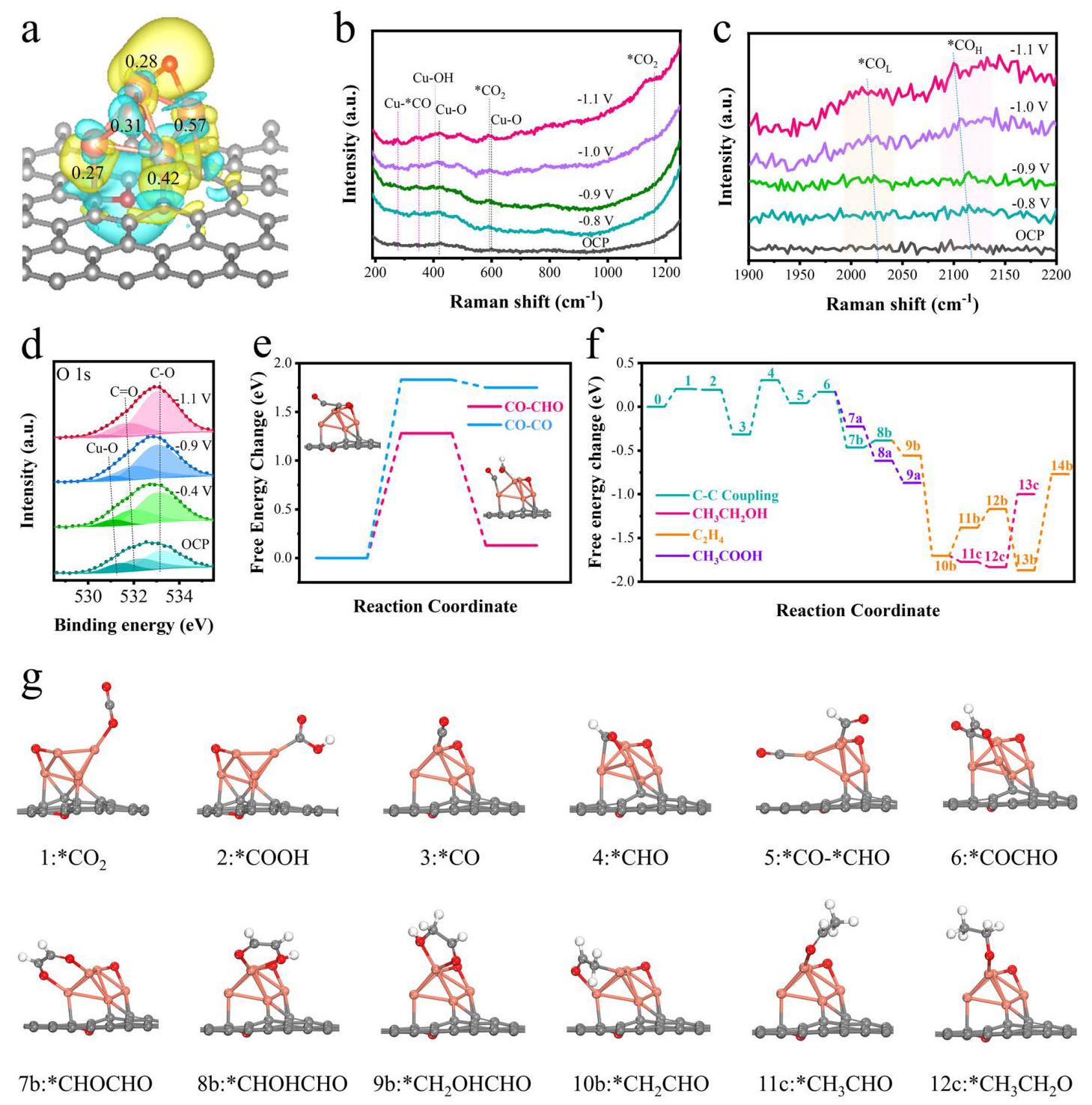

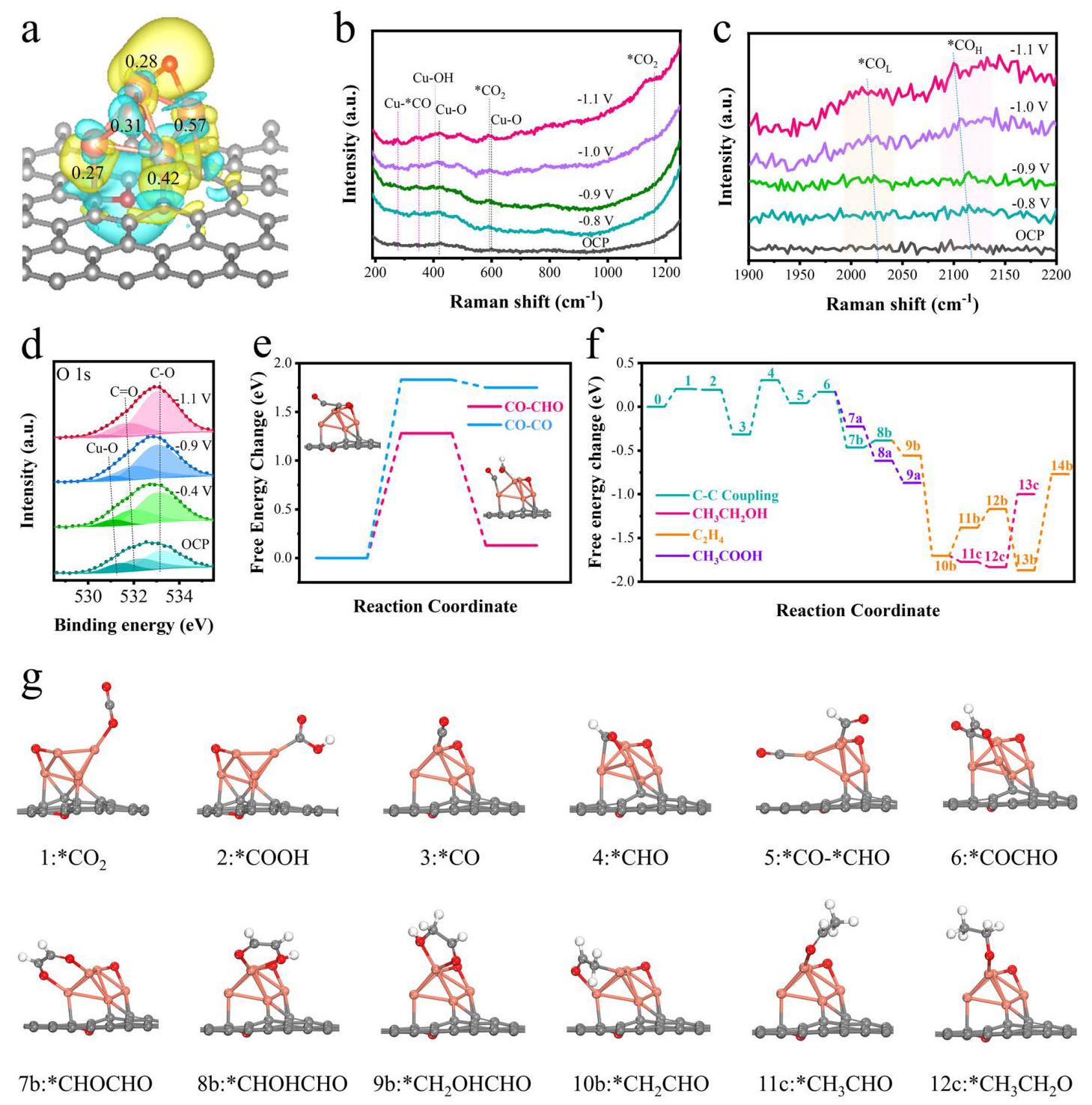

图5: 理论计算和in situ表征

图5 | Cu1.7Clu/GAs的理论CO2RR活性。(a) Bader电荷和差分电荷密度分析。(b) In situ Raman光谱(200-1250 cm-1)。(c) In situ Raman光谱(1900-2200 cm-1)。(d) NAP-XPS测试中O 1s的谱图和峰拟合。(e) CO-CO和CO-CHO二聚化的C-C耦合能垒。(f) CO2还原为CH3CH2OH、C2H4、CH3COOH的路径。(g) CH3CH2OH中间体的优化构型。

分析结果:DFT计算显示,Cu4O-CuC2O1 moiety中的Cu原子平均部分电荷为+0.37 e-,有利于C-C耦合。In situ Raman检测到Cu-O振动模式和*CO物种,证实氧在团簇中持续存在。能垒分析表明,CO-CHO耦合过程能垒较低(1.28 eV),优于CO-CO二聚化(1.83 eV),因此乙醇形成路径更优先。理论计算与实验结果一致,解释了高乙醇选择性的原因。