Synthesis of lignite-derived carbon materials for fast sodium-ion storage in a wide temperature range by ultrafast Joule heating

通过超快焦耳加热合成褐煤衍生碳材料用于宽温域快速钠离子存储

第一作者: Ru Wang (王茹) - 西安交通大学

通讯作者: Feng Jin (金峰) - 西安交通大学, Xiaofei Hu (胡小飞) - 西安交通大学

其他作者: Yiming Fan, Jiaqi Wang, Yuyang Li, Xiangyang Li

DOI: 10.1016/j.pnsc.2024.11.002

PDF原文

期刊: Progress in Natural Science: Materials International

发表年份: 2024

研究方法

材料合成

采用两步法制备褐煤衍生碳材料:首先通过HF和HCl混合溶液(体积比1:3)酸洗去除灰分,获得前驱体;然后基于焦耳加热原理的高温热冲击脉冲(HTSP)方法在氩气环境中进行快速碳化,通过控制电流和电压参数,获得不同温度的碳材料(LC-1200°C, LC-1400°C, LC-1550°C)。

材料表征

使用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察形貌和纳米结构;X射线衍射(XRD)分析非晶结构;拉曼光谱测定石墨化程度;X射线光电子能谱(XPS)分析表面化学组成;氮气吸附/脱附测定比表面积和孔径分布;小角X射线散射(SAXS)表征闭孔特性。

电化学测量

使用CR2023纽扣电池,在氩气手套箱中组装。电极由活性材料、Super P和PVDF粘结剂按8:1:1重量比制备。半电池测试使用金属钠作为对电极,玻璃纤维作为隔膜,1M NaPF6(二甲醚)作为电解质。全电池测试使用商业Na₃V₂(PO₄)₃(NVP)作为正极。

计算方法

使用ORCA软件包进行电子结构计算,采用密度泛函理论(DFT)研究含氧官能团对Na⁺吸附的影响。使用COMSOL Multiphysics软件基于Newman电池模型进行电化学模拟,研究钠沉积现象。

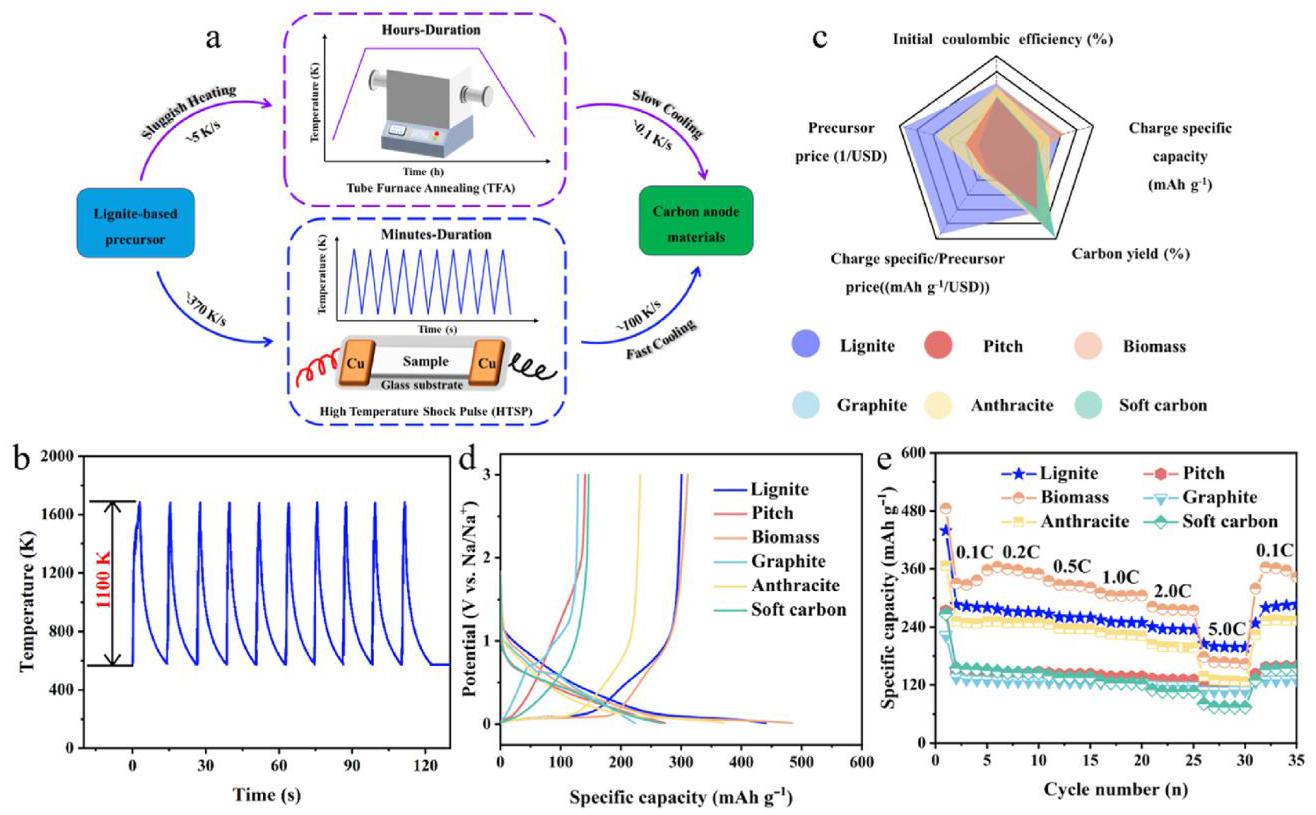

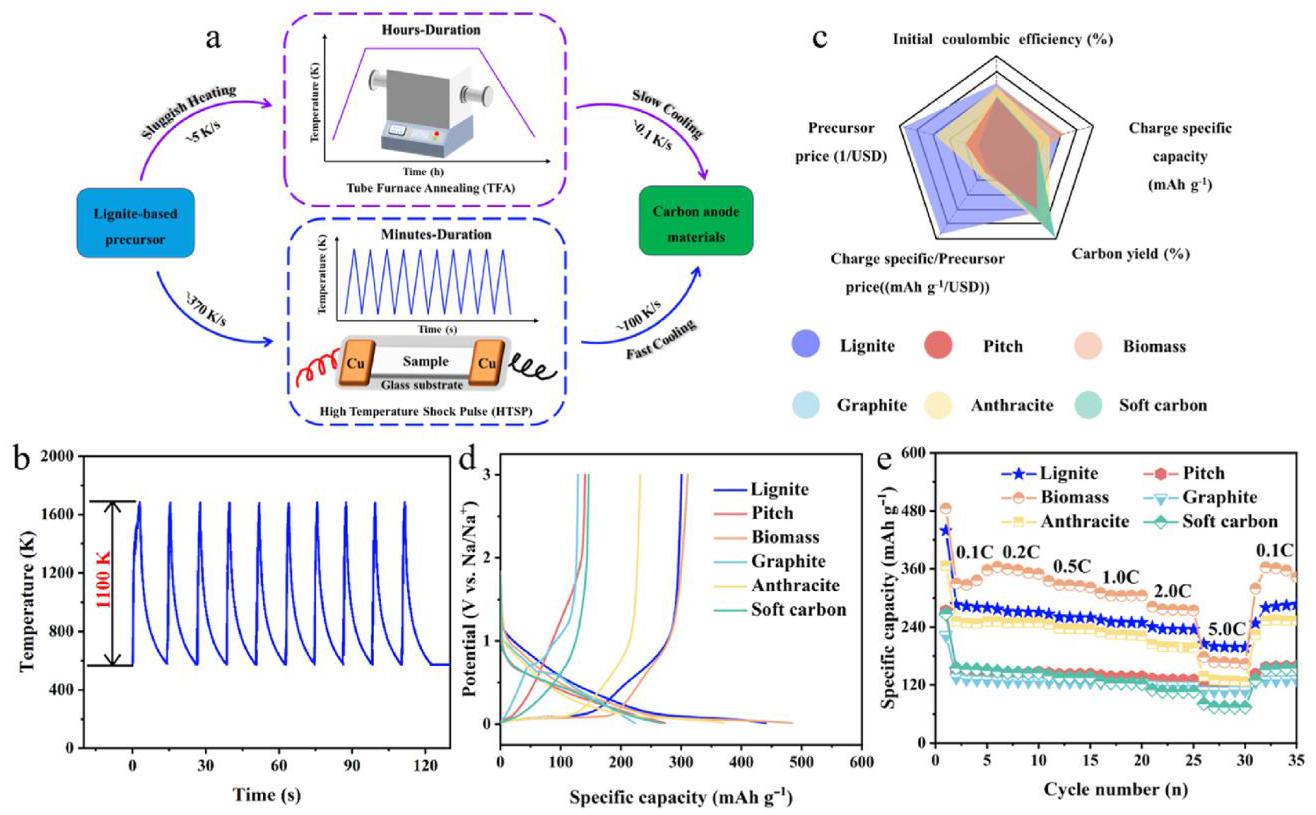

图1: 制备装置和前驱体筛选

图1. (a) HTSP方法与TFA方法合成褐煤基碳钠离子电池软阳极的示意图比较。(b) HTSP过程的温度-时间曲线。(c) 不同碳前驱体的雷达图比较。(d, e) 不同碳前驱体的半电池电化学性能比较。

分析结果

图1a展示了HTSP方法与传统TFA方法在制备碳阳极方面的比较,HTSP方法具有更快的处理时间和更高的效率。图1b的温度-时间曲线显示HTSP过程具有极快的加热(约370 K/s)和冷却(约100 K/s)速率,整个工艺持续时间缩短至约2分钟。图1c的雷达图比较了六种不同碳前驱体,褐煤被确定为具有相对丰富储量和广泛分布的成本效益选项。图1d和1e的电化学性能比较表明,褐煤衍生的软碳电极具有超高的倍率性能,在5.0C下可逆容量达到205.4 mAh/g。

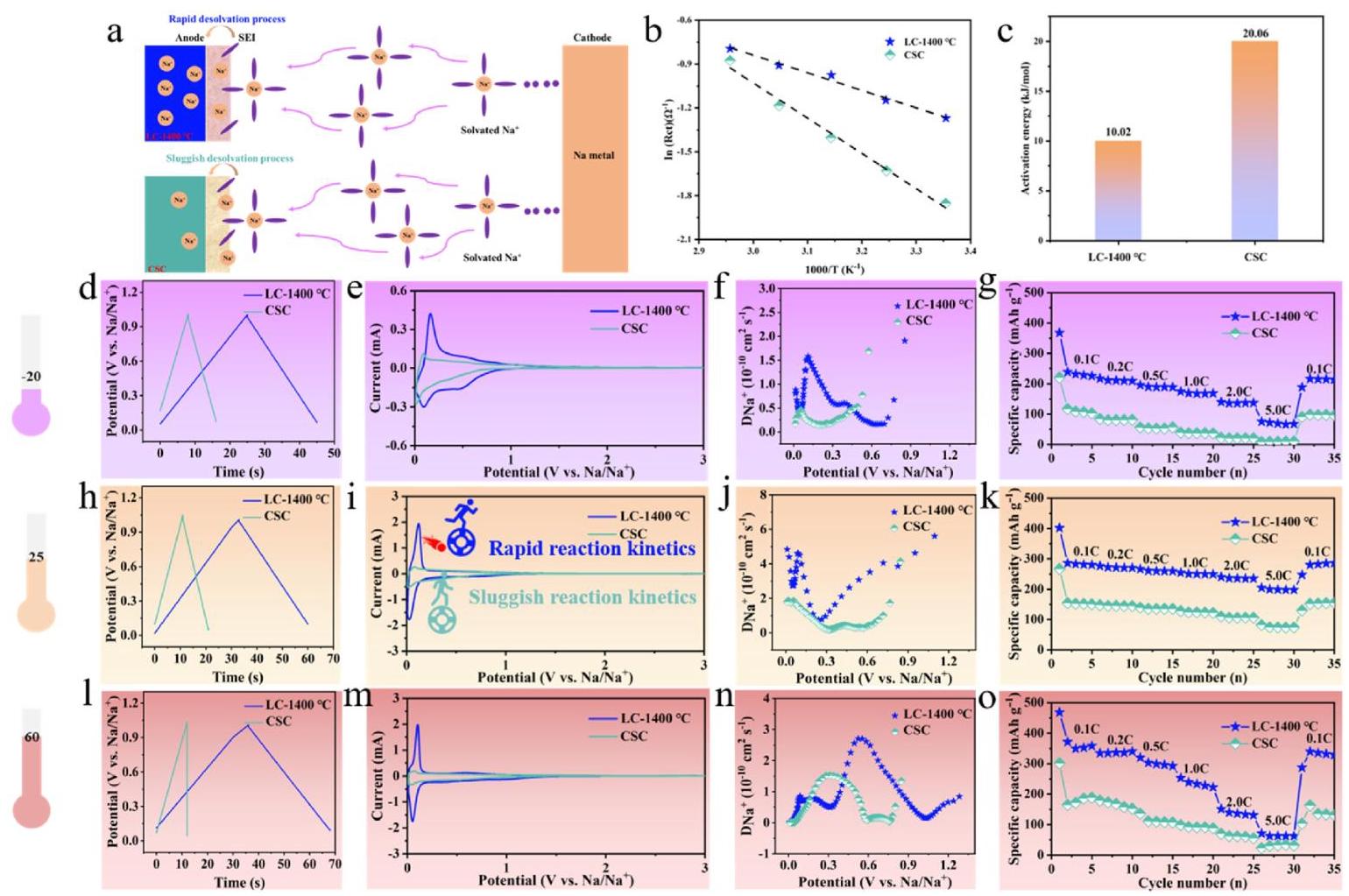

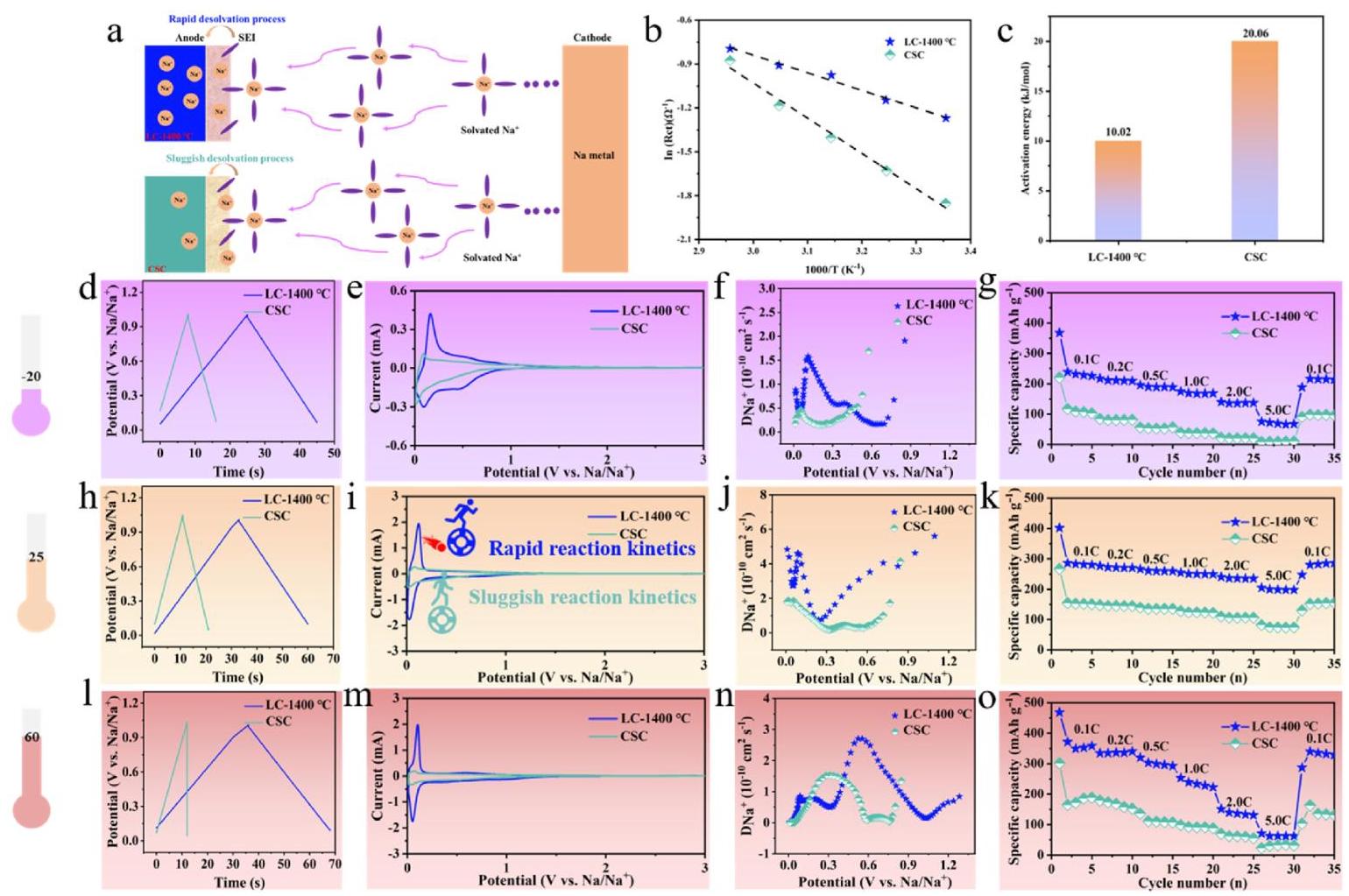

图2: 宽温域性能

图2. (a) Na⁺在不同碳基底上迁移行为的示意图。(b-c) 通过拟合不同温度的EIS数据得到的LC-1400°C电极和CSC电极的活化能。(d-o) LC-1400°C电极和CSC电极在宽温范围内的半电池电化学性能比较。

分析结果

图2a展示了Na⁺在不同碳基底上迁移行为的示意图,LC-1400°C电极具有更高的缺陷和C=O浓度,表现出快速的去溶剂化能力。图2b-c通过变温阻抗拟合得到两种电极上Na⁺的电荷转移阻抗活化能(Ea),LC-1400°C电极具有更低的Ea,表明其去溶剂化能垒更低,动力学更快。图2d-o比较了两种电极在-20°C至80°C温度范围内的电化学性能,LC-1400°C电极在所有测试温度下均表现出优异的倍率性能,如在5.0C电流密度下,在-20°C、0°C、25°C、40°C和60°C下的可逆容量分别为71.7、100.8、205.4、176.7和62.2 mAh/g,显著优于CSC电极。

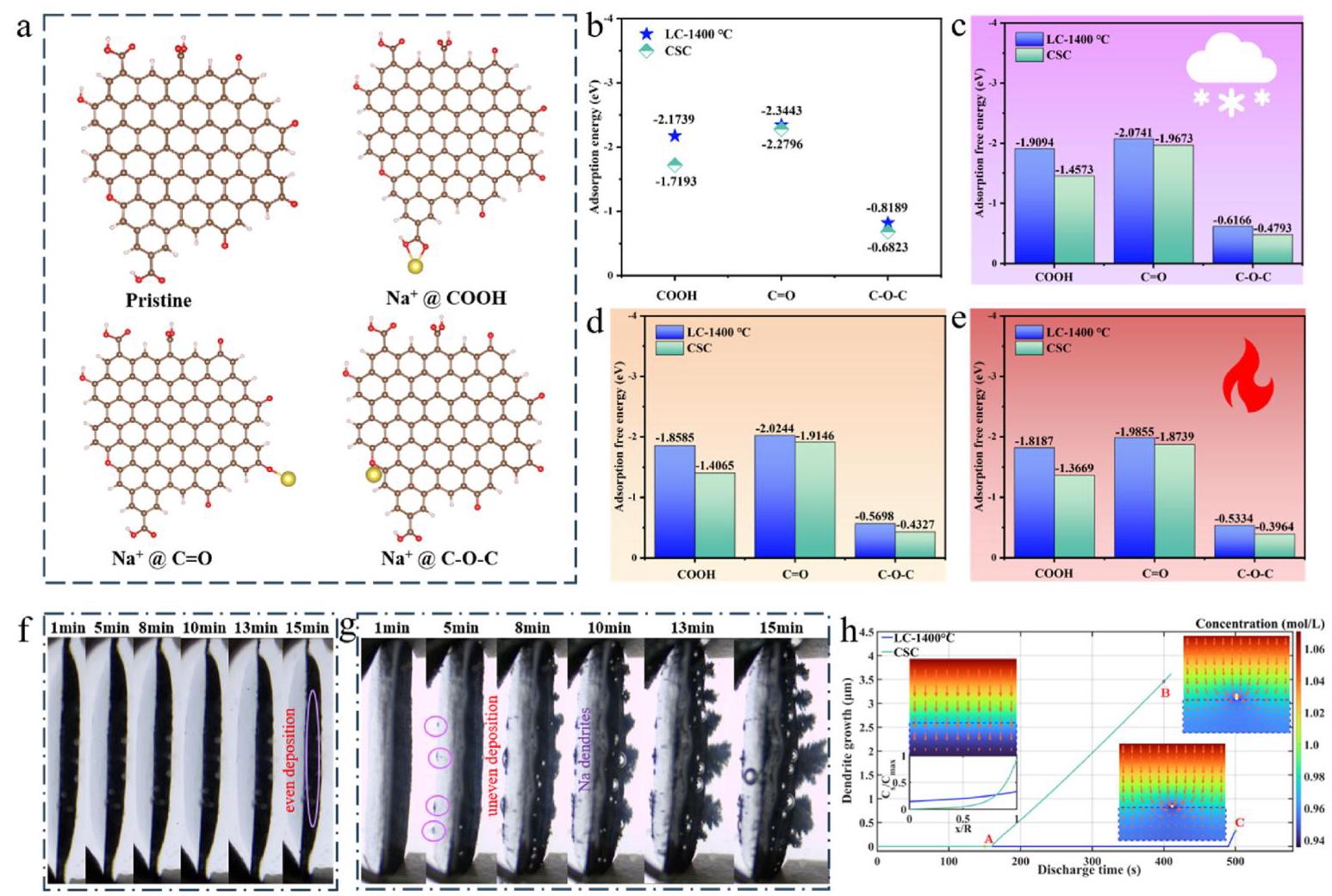

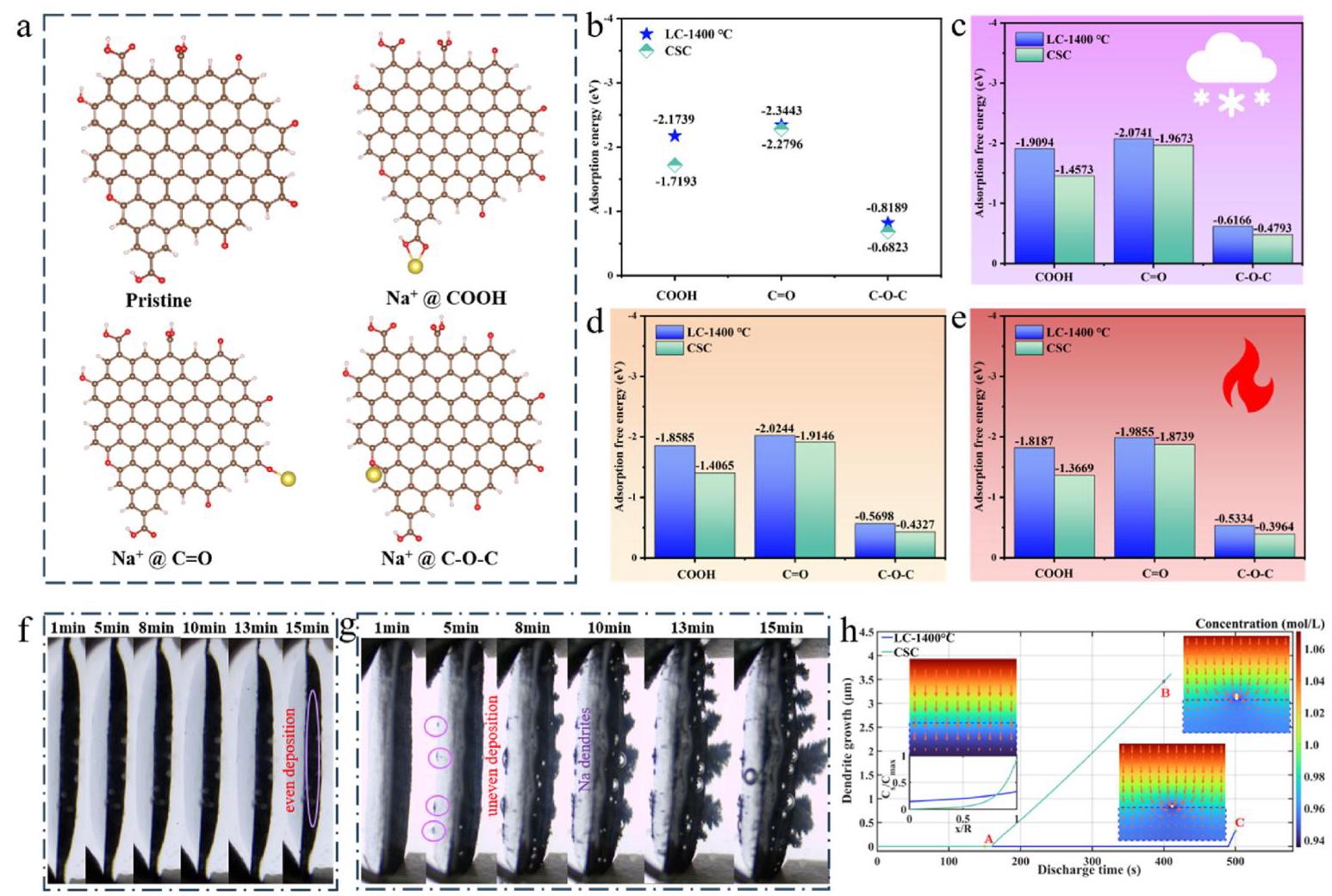

图3: 机制分析

图3. (a) Na⁺的模拟和不同氧基团吸附位点。(b-e) LC-1400°C电极和CSC电极的吸附能(b)和吸附自由能(c-e)比较。(f-g) LC-1400°C电极(f)和CSC电极(g)的原位光学显微镜图像。(h) LC-1400°C电极和CSC电极的COMSOL模型。

分析结果

图3a-b通过DFT计算研究了三种含氧官能团(COOH、C-O-C和C=O)对Na⁺吸附的影响,发现C=O的吸附能最高,表明其对Na⁺具有最强的吸附能力。图3c-e显示了在-20°C、25°C和60°C下的吸附自由能,LC-1400°C电极在三个温度下均表现出更高的吸附自由能,C=O是负责Na⁺吸附的主要官能团。图3f-g的原位光学显微镜观察显示,在高电流密度(2.5 mA/cm²)下,LC-1400°C电极表面钠沉积均匀,无枝晶和气泡形成,而CSC电极表面生成大量随机分布的钠突起,伴有大量气泡和枝晶。图3h的COMSOL模拟结果表明,LC-1400°C电极的钠沉积现象显著延迟,与实验观察一致。

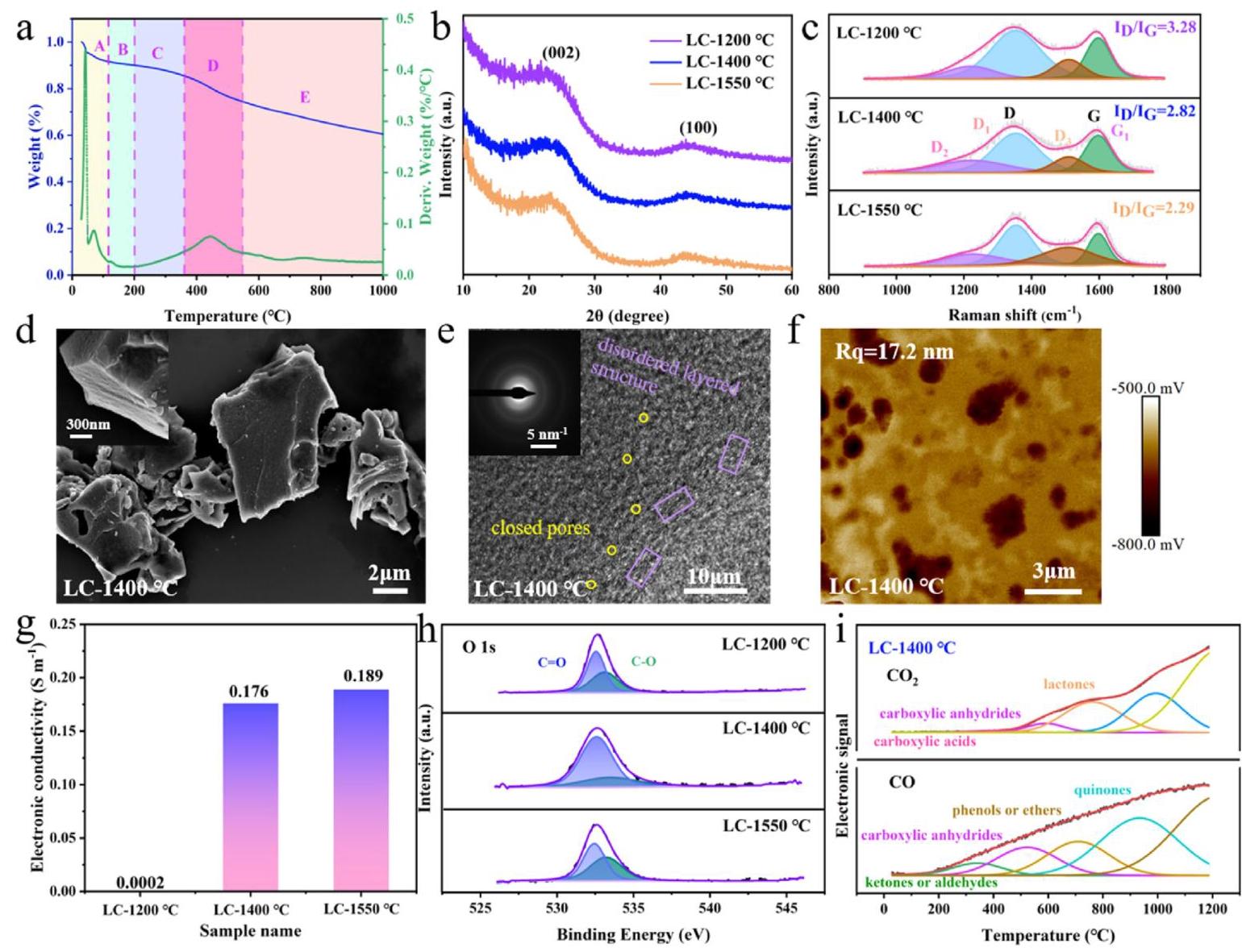

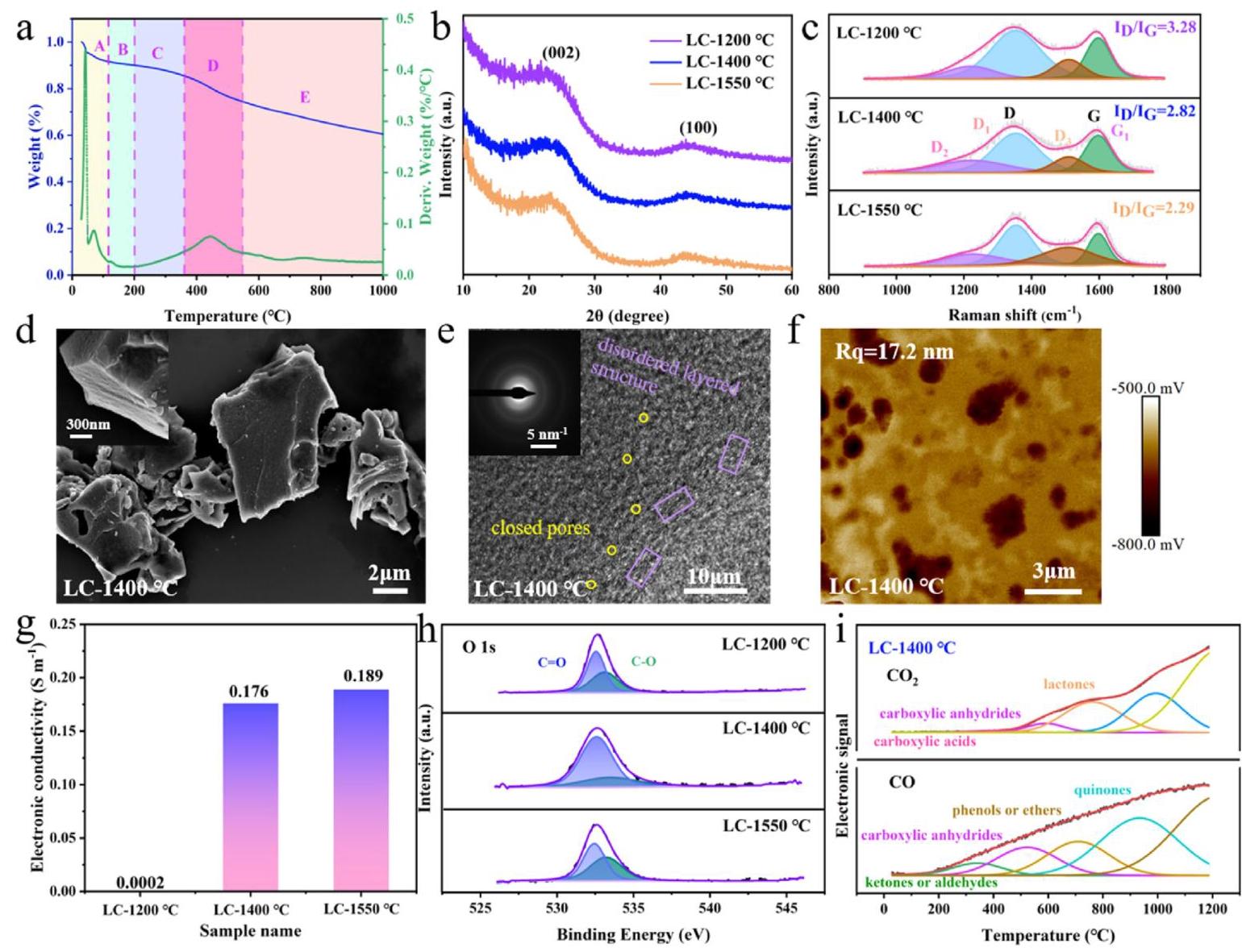

图4: 制备的褐煤衍生软碳特征

图4. (a) 原始褐煤的TGA曲线。(b) 不同碳化温度下褐煤基碳的XRD图谱。(c) 拉曼光谱。(d-f) LC-1400°C的形貌表征:SEM图像(d)、TEM图像(插图为相应的SAED图案)(e)和AFM图像(f)。(g) 三个样品的电子电导率。(h) 高分辨率O 1s谱。(i) LC-1400°C的TG-MS分析。

分析结果

图4a的TGA曲线显示了褐煤的热分解过程,可分为五个阶段:脱水干燥、气体解吸、脱羟基反应、解聚分解和缩聚。图4b的XRD图谱显示所有样品均呈现非晶结构,随着温度升高,(002)峰向更高角度移动,表明碳材料的层间距减小。图4c的拉曼光谱显示所有样品在1340 cm⁻¹(D峰)和1590 cm⁻¹(G峰)处有特征峰,ID/IG比值从LC-1200°C的3.28降至LC-1550°C的2.29,表明缺陷减少,石墨化程度增加。图4d-f的形貌表征显示不规则层状结构和非晶特征。图4g显示随着温度升高,电子电导率从2×10⁻⁴ S/m迅速提高至0.189 S/m。图4h的XPS分析和图4i的TG-MS分析表明LC-1400°C具有较高的C=O含量,这些官能团有助于提高碳材料的倍率性能。

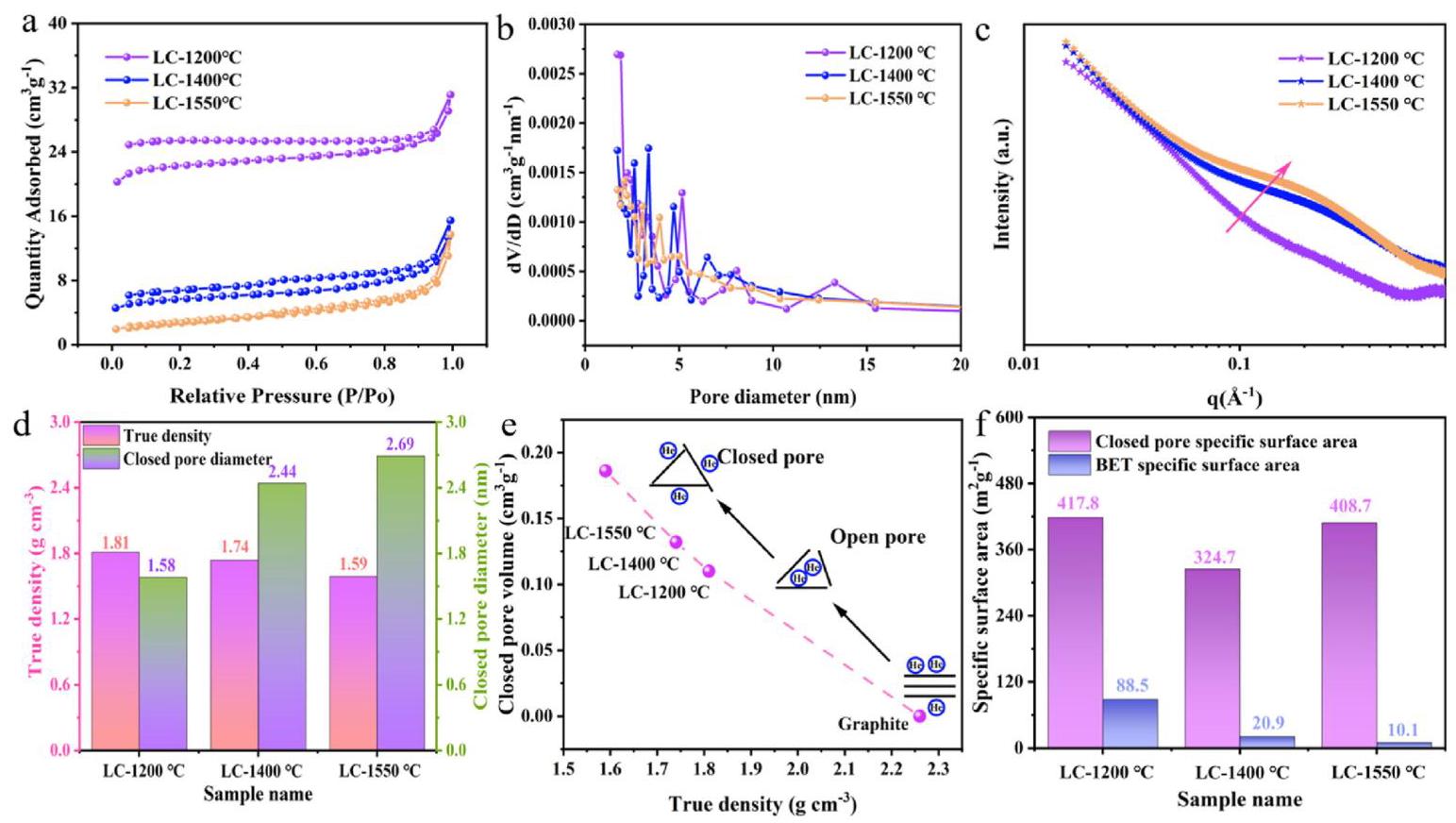

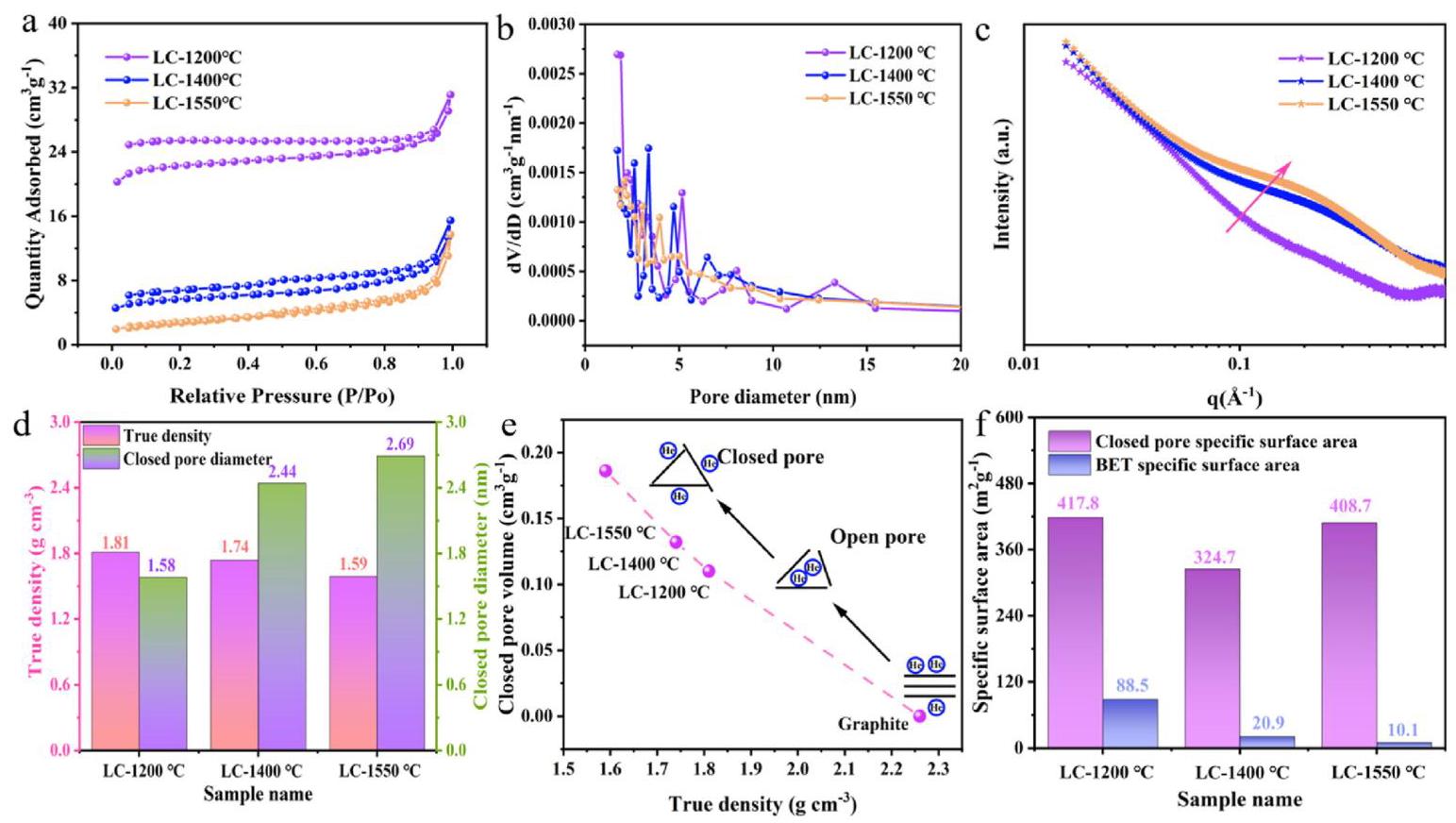

图5: 孔结构分析

图5. 三个样品的N₂吸附-脱附等温线(a)、孔径分布(b)、SAXS图谱(c)、真密度和闭孔直径(d)、真密度和闭孔体积(e)、闭孔比表面积和BET比表面积(f)。

分析结果

图5a-b的N₂吸附-脱附测量显示所有碳材料均存在分级多孔结构,包含微孔和介孔,随着温度升高,比表面积从LC-1200°C的88.5 m²/g降至LC-1550°C的10.1 m²/g,而孔体积从0.0096 cm³/g增加至0.02 cm³/g。图5c的SAXS图谱显示典型的孔结构特征,随着碳化温度降低,闭孔纳米孔的半径减小。图5d-e的真密度测试表明,随着温度升高,真密度值从1.81 g/cm³下降至1.59 g/cm³,而闭孔体积从0.11 cm³/g增加至0.186 cm³/g。图5f显示通过调节碳化温度可以有效改变碳材料的孔结构,并将一些开孔转化为闭孔。LC-1550°C电极由于具有更大的闭孔体积,表现出最高的平台容量。

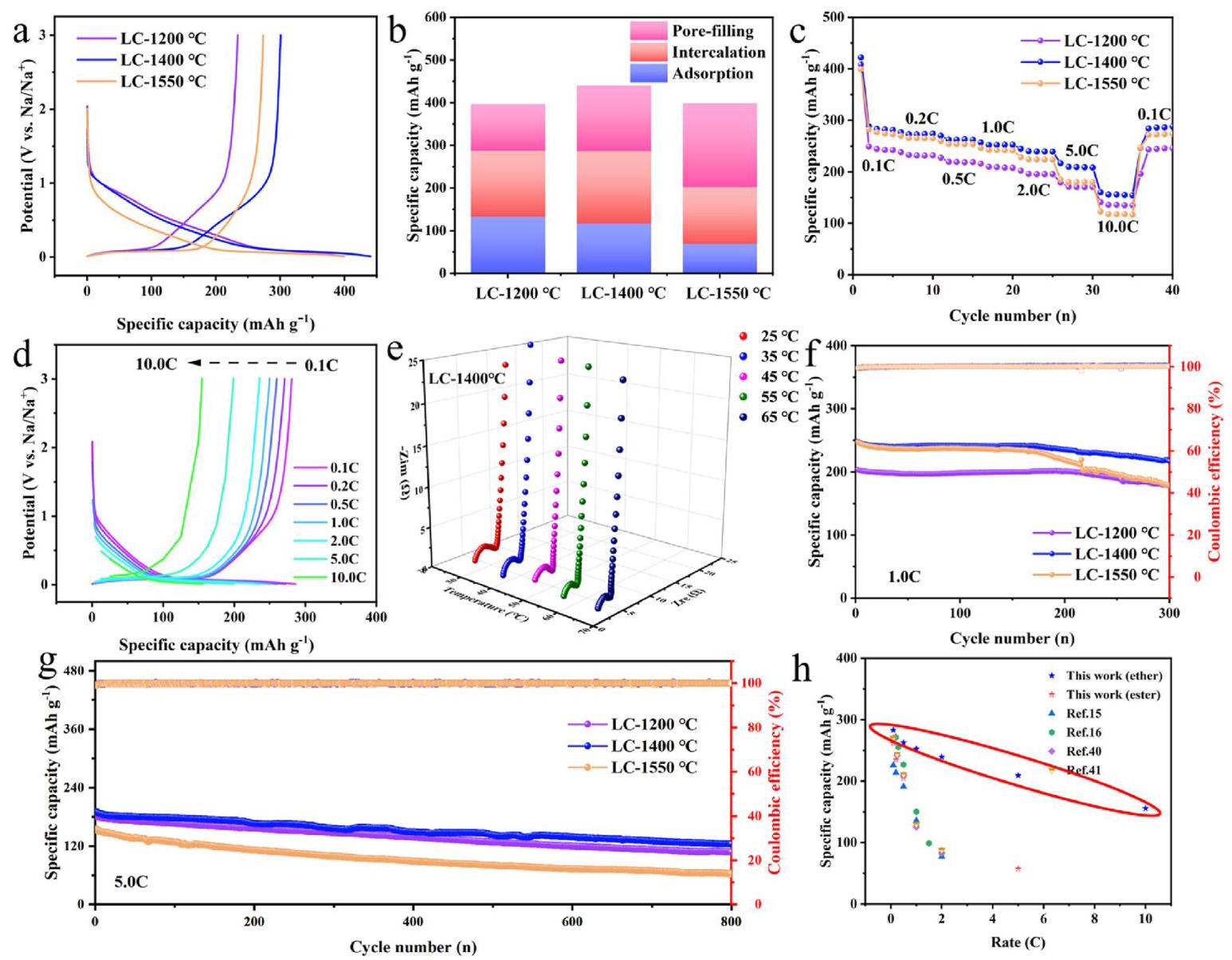

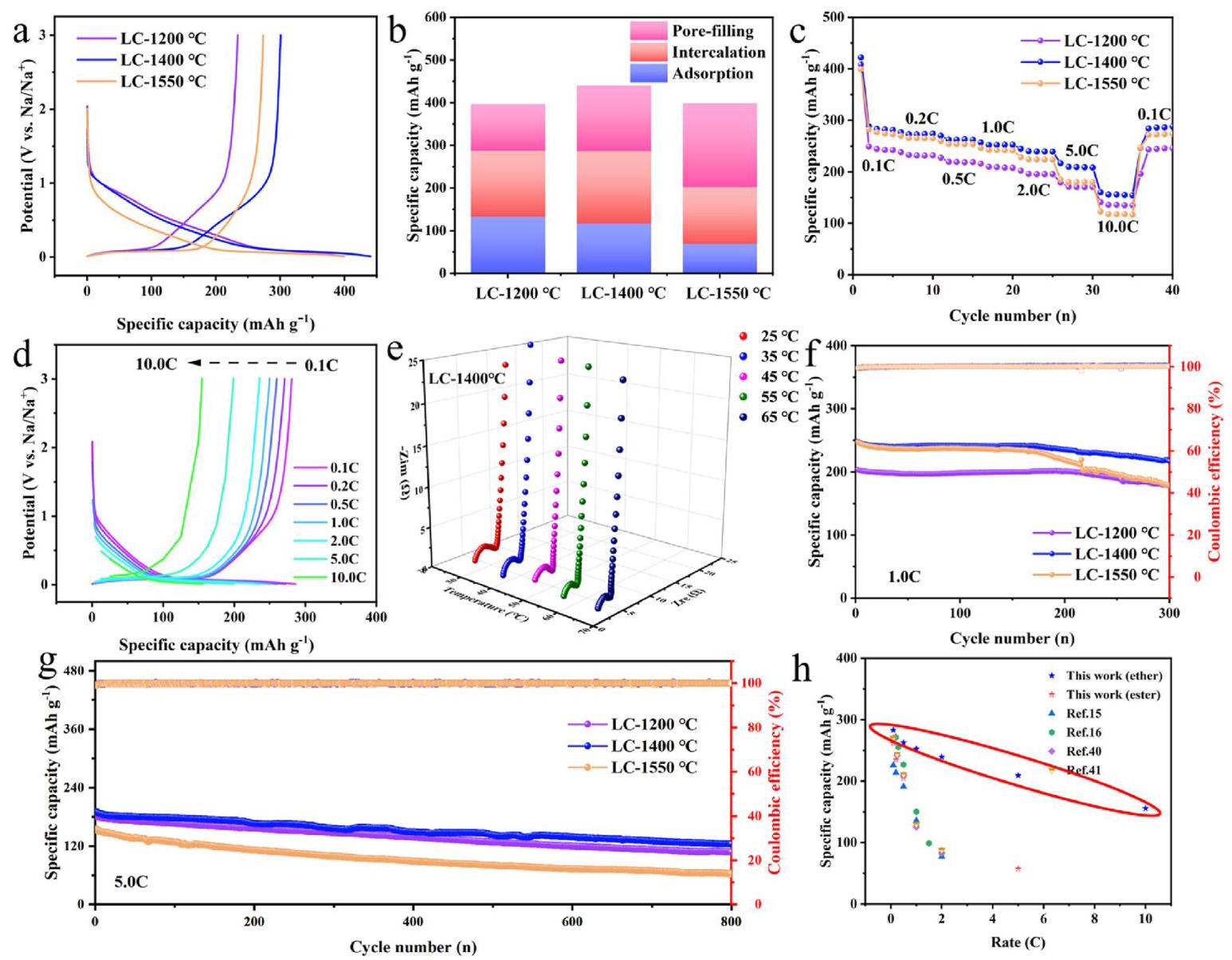

图6: 半电池电化学性能

图6. (a-c) LC-1200°C电极、LC-1400°C电极和LC-1550°C电极在0.1C下的半电池电化学性能比较。(a) 0.01-3.0V电位范围内的GCD曲线。(b) 斜率区、C=O和平台区的比容量贡献。(c) 倍率性能。(d) LC-1400°C电极在不同电流密度下的GCD曲线。(e) LC-1400°C电极在不同温度下的Nyquist图。(k) 与先前报道的典型阳极的室温容量比较。(f-g) 三个样品的循环性能比较。

分析结果

图6a显示所有GCD曲线包含0.1V以上的斜率区和0.1V以下的平台区,分别代表表面吸附和填充到闭孔中的钠离子存储。LC-1400°C电极的初始放电和充电容量分别为440.2和300.6 mAh/g,初始库仑效率为68.3%。图6b显示三个碳材料的平台容量分别为109.6、153.7和196.6 mAh/g,斜率容量分别为287.7、286.5和202.7 mAh/g。图6c的倍率性能表明LC-1400°C电极在10.0C电流密度下具有160.0 mAh/g的高度可逆容量。图6d显示随着电流密度增加,平台区的容量逐渐减少。图6e的Nyquist图和EIS分析表明LC-1400°C电极具有较低的电荷转移电阻和更快的电子传输动力学。图6f-g的循环性能测试显示LC-1400°C电极在1.0C电流密度下经过300次循环后仍保持217 mAh/g的可逆容量和87.8%的容量保持率,在5.0C电流密度下经过800次循环后仍保持124 mAh/g的可逆容量和近100%的库仑效率。

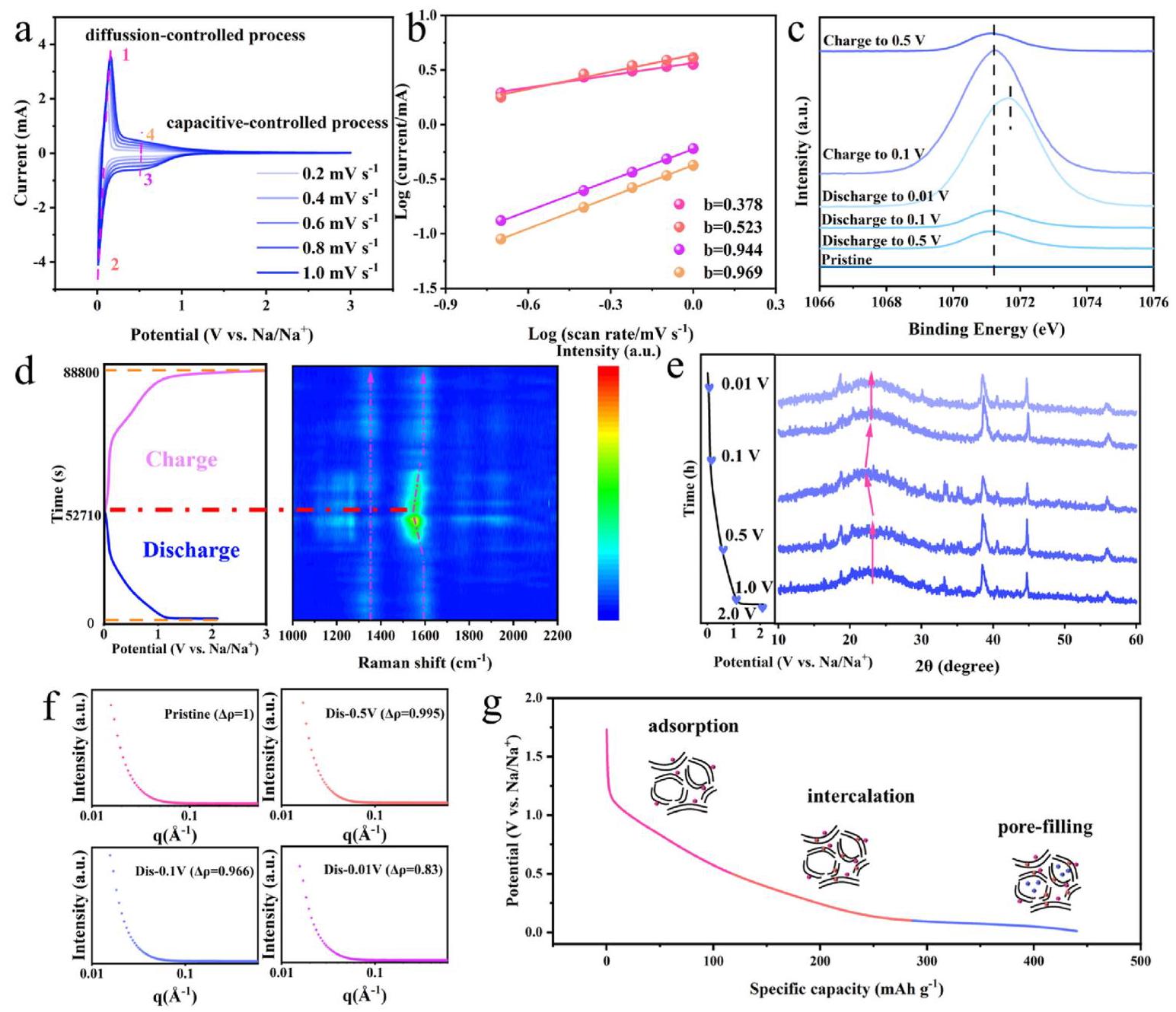

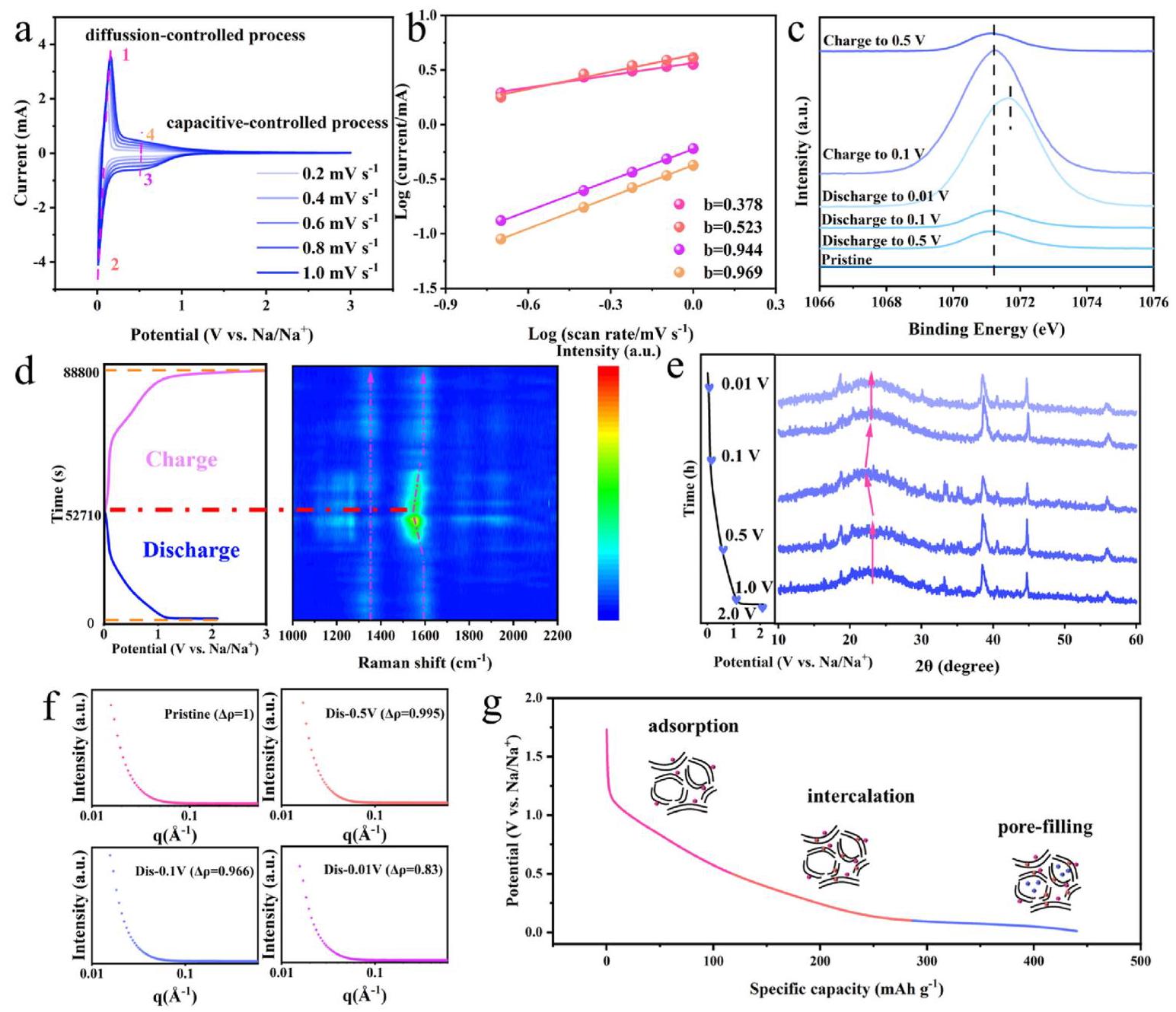

图7: 钠存储机制

图7. LC-1400电极的钠离子存储。(a) 0.2 mV/s至1.0 mV/s不同扫描速率下的CV曲线。(b) 扫描速率对数与电流对数的拟合图。(c) 非原位XPS Na 1s谱。(d) 原位拉曼。(e) 非原位XRD。(f) 非原位SAXS。(g) 钠离子存储机制示意图。

分析结果

图7a-b的CV曲线分析表明,LC-1400°C电极在平台区的b值分别为0.378和0.523,确认低电压区为扩散控制的钠存储过程,而在斜率区的b值为0.944和0.969,归因于电容控制过程。图7c的非原位XPS Na 1s谱显示在放电至0.5V时出现1071.2 eV的结合能峰,表明Na⁺成功渗透到碳材料中,在放电至0.01V时峰位移至1071.6 eV,更接近金属钠的结合能,但无金属钠沉积和枝晶形成。图7d的原位拉曼光谱显示在放电过程中G峰向低波数移动,归因于Na⁺插入碳层导致C-C键减弱。图7e的非原位XRD显示在放电至0.5V时(002)峰发生轻微位移,证实Na⁺在约0.5V嵌入碳层。图7f的非原位SAXS分析表明,在平台钠化过程中,Na⁺填充到电极的闭孔中。图7g的示意图总结了LC-1400°C电极的钠存储机制,涉及Na⁺在表面或缺陷位点吸附、嵌入碳层、与C=O反应以及在平台区填充闭孔。

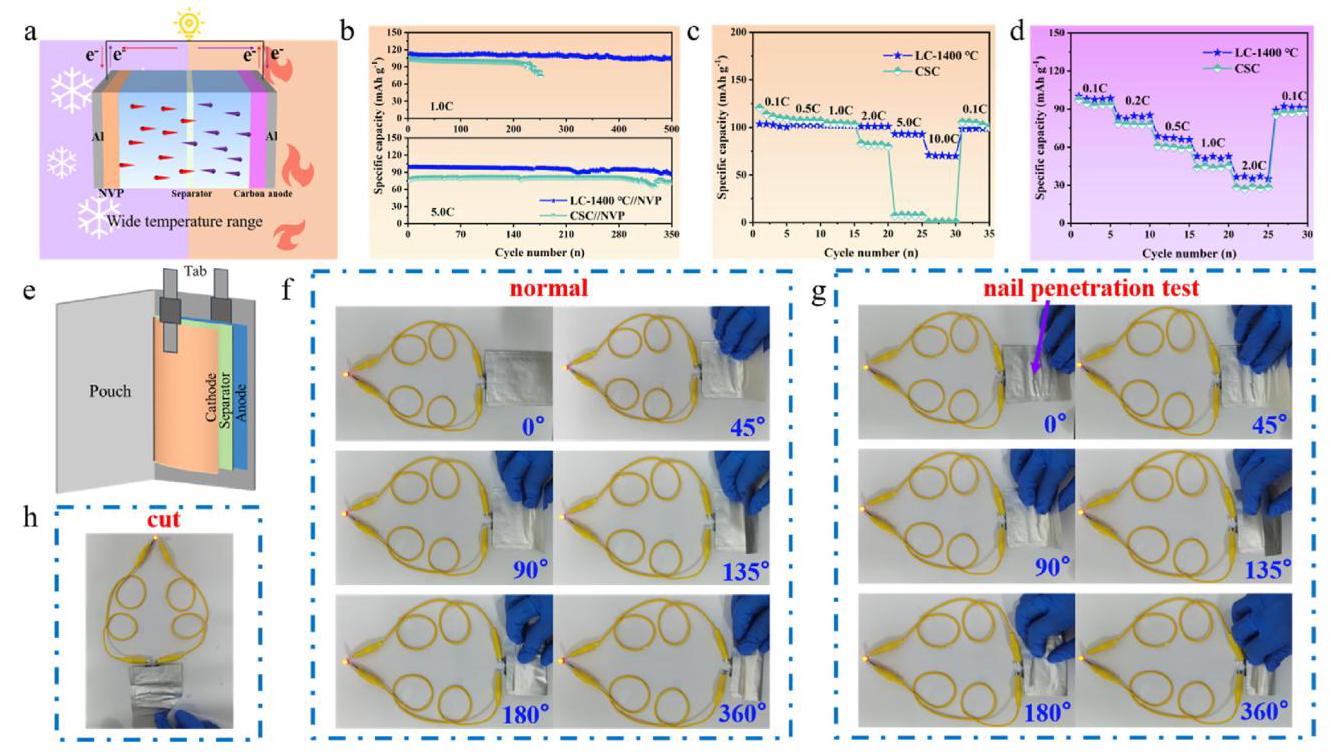

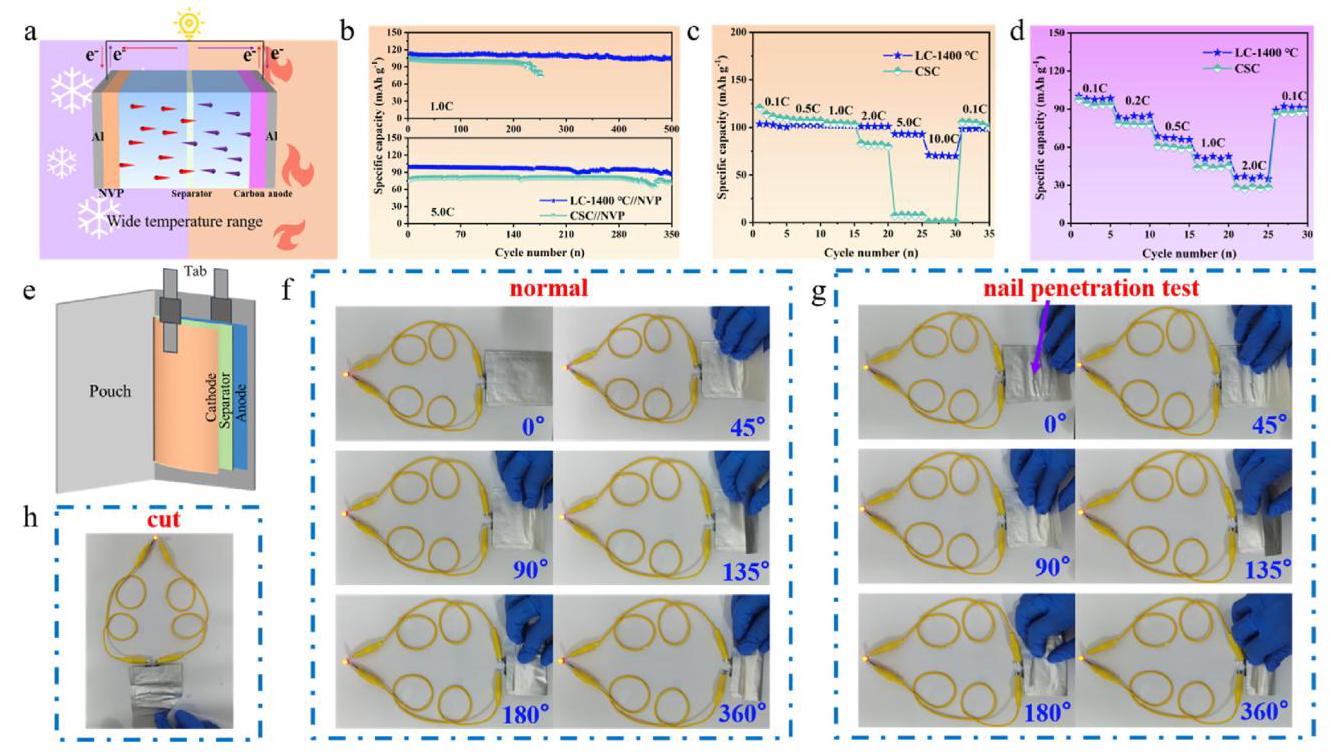

图8: 全电池电化学性能

图8. (a-d) 碳//NVP全电池的电化学性能。(a) 宽温范围内碳//NVP全电池的工作机制示意图。(b) 25°C下碳//NVP全电池的循环稳定性。(c, d) 25°C(c)和-20°C(d)下的倍率性能比较。(e-h) 软包电池。(e) 钠离子软包电池示意图。(f-h) 软包电池在不同状态下点亮LED的数字图像。

分析结果

图8a展示了LC-1400°C//NVP全电池在宽温范围内的的工作原理示意图。图8b显示全电池在25°C下1.0C电流密度经过500次循环后保持103.9 mAh/g的放电比容量和91.3%的容量保持率。图8c-d的倍率性能比较表明,LC-1400°C//NVP全电池在25°C和-20°C下均表现出优异的性能,如在10.0C电流密度下容量分别为71 mAh/g和显著优于CSC//NVP全电池。图8e-h的软包电池测试显示,基于LC-1400°C电极的软包电池可以点亮LED灯泡,在不同弯曲角度下承受钉刺穿透,甚至在被切成碎片后仍能点亮LED,证明了其优异的安全性和柔性储能应用潜力。全电池的能量密度为235.8 Wh/kg,具有高放电电压平台(3.363 V)。