Laser Ultrafast Confined Alloying of Sub-5 nm RuM (M = Cu, Rh, and Pd) Particles on Carbon Nanotubes for Hydrogen Evolution Reaction

碳纳米管上亚5纳米RuM (M = Cu, Rh, Pd) 颗粒的激光超快限制合金化及其用于析氢反应

第一作者: Taiping Hu

通讯作者: Dongshi Zhang*, Pengfei Li*, Changhao Liang*

中国科学院固体物理研究所,中国科学技术大学,上海交通大学,江苏大学

DOI: 10.1002/advs.202415065

PDF原文

期刊: Advanced Science

发表年份: 2025

论文亮点

- 提出了激光超快限制合金化(LUCA)新技术,成功突破了热力学不混溶极限,在碳纳米管(CNTs)上合成了亚5纳米且均匀的RuM(M = Cu, Rh, Pd)双金属合金纳米粒子。

- 所制备的Ru95Cu5/CNTs催化剂在碱性析氢反应(HER)中表现出卓越的电催化活性和稳定性,其过电位(17 mV)和塔菲尔斜率(28.4 mV dec-1)优于商业Pt/C催化剂及其他主流Ru基催化剂。

研究背景

- 双金属合金纳米粒子(NPs)是可再生能源和可持续性应用(如水分解制氢)中的关键功能纳米材料。Ru基合金NPs因其与Pt相当的氢吸附自由能(ΔGH*)、更低的水分解能垒、更低的成本和优异的耐腐蚀性,成为有前景的析氢反应(HER)催化剂替代品。

- 然而,对于亚5纳米的Ru基合金(如Ru-Cu, Ru-Pd),其热力学不混溶性(正的形成焓和混合焓)是合成均匀合金纳米粒子的主要挑战。传统的湿化学合成方法窗口窄,易形成核壳或共晶结构,而非均匀合金。

- 因此,开发一种能够克服热力学不混溶极限、实现超快合成亚5纳米均匀合金纳米粒子的新方法至关重要。

研究方法

激光超快限制合金化(LUCA)技术:

- 原料与制备: 将碳纳米管(CNTs, 5 mg)、RuCl3 (2 mg) 和不同质量的第二种金属前驱体(如 Cu(CH3COO)2, RhCl3, Na2PdCl4)分散于乙醇溶液中,搅拌10小时。

- 激光辐照: 使用波长为355 nm的纳秒激光器(脉冲宽度7 ns,重复频率20 Hz,单脉冲能量30 mJ)对上述混合物进行辐照(通常30分钟)。CNTs作为光吸收剂,产生超快光热效应(加热/冷却速率可达~109 K s-1),使周围乙醇分解产生还原性H2气体,瞬间将金属离子还原为原子。

- 成核与合金化: 还原的金属原子在CNTs表面的局部区域受限成核,并在超快加热和淬火过程中完成合金化,有效抑制相分离和颗粒长大,最终形成均匀分布的亚5纳米合金NPs。

- 对比方法: 同时采用了传统的热加热方法(在600°C H2/Ar气氛中退火4小时)和飞秒激光烧蚀法(fs-LAL)进行对比合成。

- 表征与测试: 利用TEM, HRTEM, HAADF-STEM, EDS mapping, XRD, XPS, ICP-AES等手段对产物的形貌、结构、成分进行表征。在1.0 M KOH电解液中使用标准三电极体系评估催化剂的HER性能(LSV, Tafel, EIS, CV等)。结合DFT理论计算分析HER活性增强机制。

主要结论

- LUCA技术成功实现了对热力学不混溶体系(Ru-Cu, Ru-Pd, Ru-Rh)的合金化,在CNTs上制备了尺寸均匀(~3 nm)、分布良好的亚5纳米RuM合金NPs,克服了传统热方法易发生相分离和颗粒聚集的难题。

- Ru95Cu5/CNTs催化剂表现出最优异的碱性HER性能:过电位仅为17 mV @ 10 mA cm-2,塔菲尔斜率为28.4 mV dec-1,质量活性(10.7 A mg-1)和转换频率(TOF, 42.2 H2 s-1)远高于商业Pt/C催化剂,并展现出卓越的长期稳定性(5000次CV循环后性能几乎无衰减)。

- DFT计算和实验分析表明,Cu的引入优化了Ru的电子结构,调整了H*和OH*的吸附自由能,加速了水的解离和H2的脱附,从而显著提升了HER本征活性。

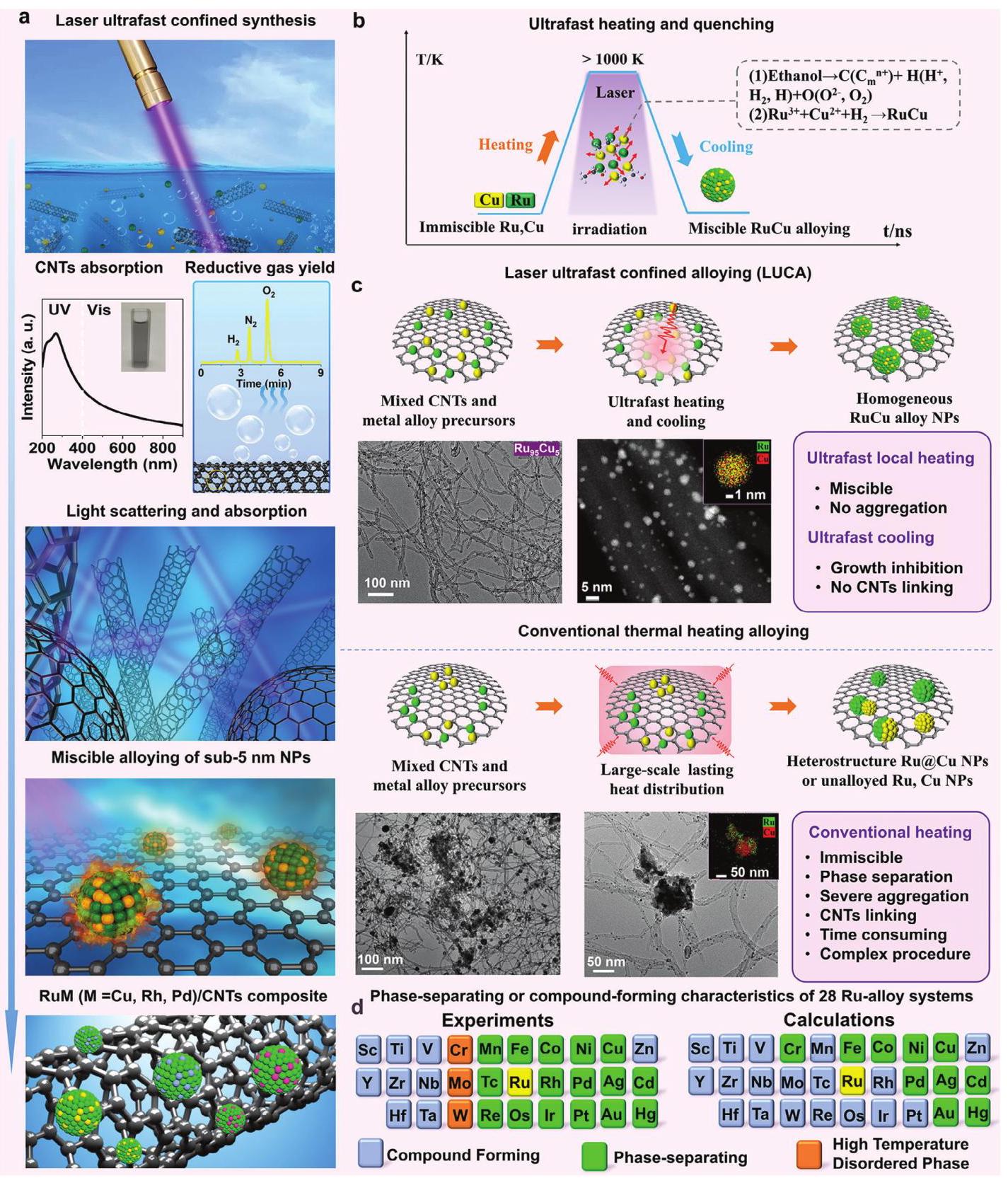

结果与讨论:LUCA原理与合金表征

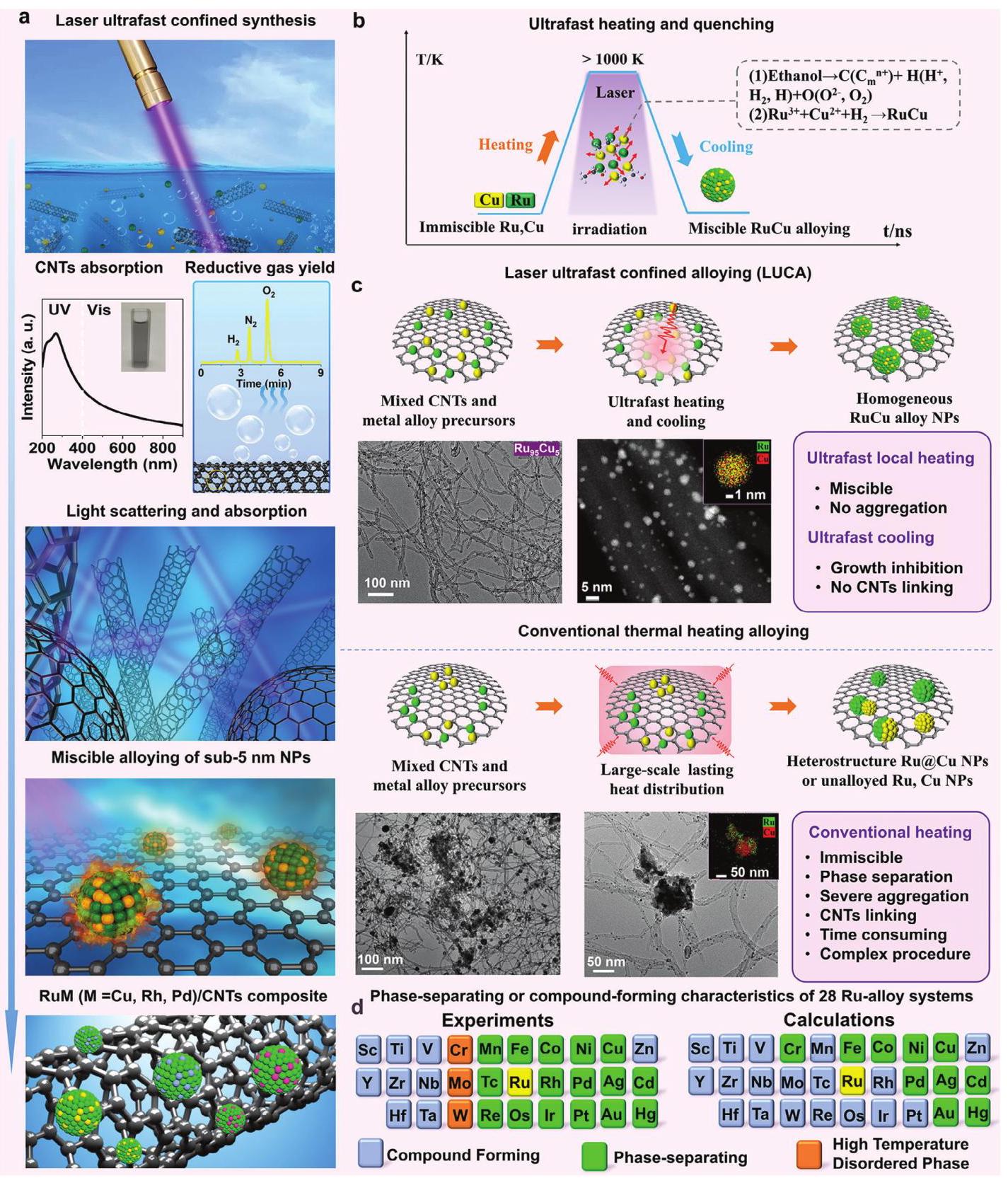

图2. LUCA技术示意图。(a) 激光辐照混合金属离子和CNTs,产生还原性H2,实现可混溶合金化。(b) LUCA的超快加热和冷却过程,以及还原和合金化过程。(c) LUCA与传统加热合金化对比,TEM和EDS mapping证明LUCA可实现均匀合金化。

分析结果: 图2清晰地展示了LUCA技术的核心原理和优势。CNTs作为光热转换介质,在纳秒激光作用下产生局部超高温(>1000 K)和超快淬火(~109 K s-1),这不仅瞬间还原了金属前驱体,而且极高的冷却速率抑制了原子的扩散和相分离,迫使不混溶的金属原子形成均匀的合金相。EDS mapping证实了单个纳米粒子内Ru和Cu元素的均匀分布,而传统热方法则得到了明显的核壳结构(Ru@Cu)和相分离。这表明LUCA的超快动力学过程成功地克服了Ru-Cu体系的热力学不混溶壁垒。

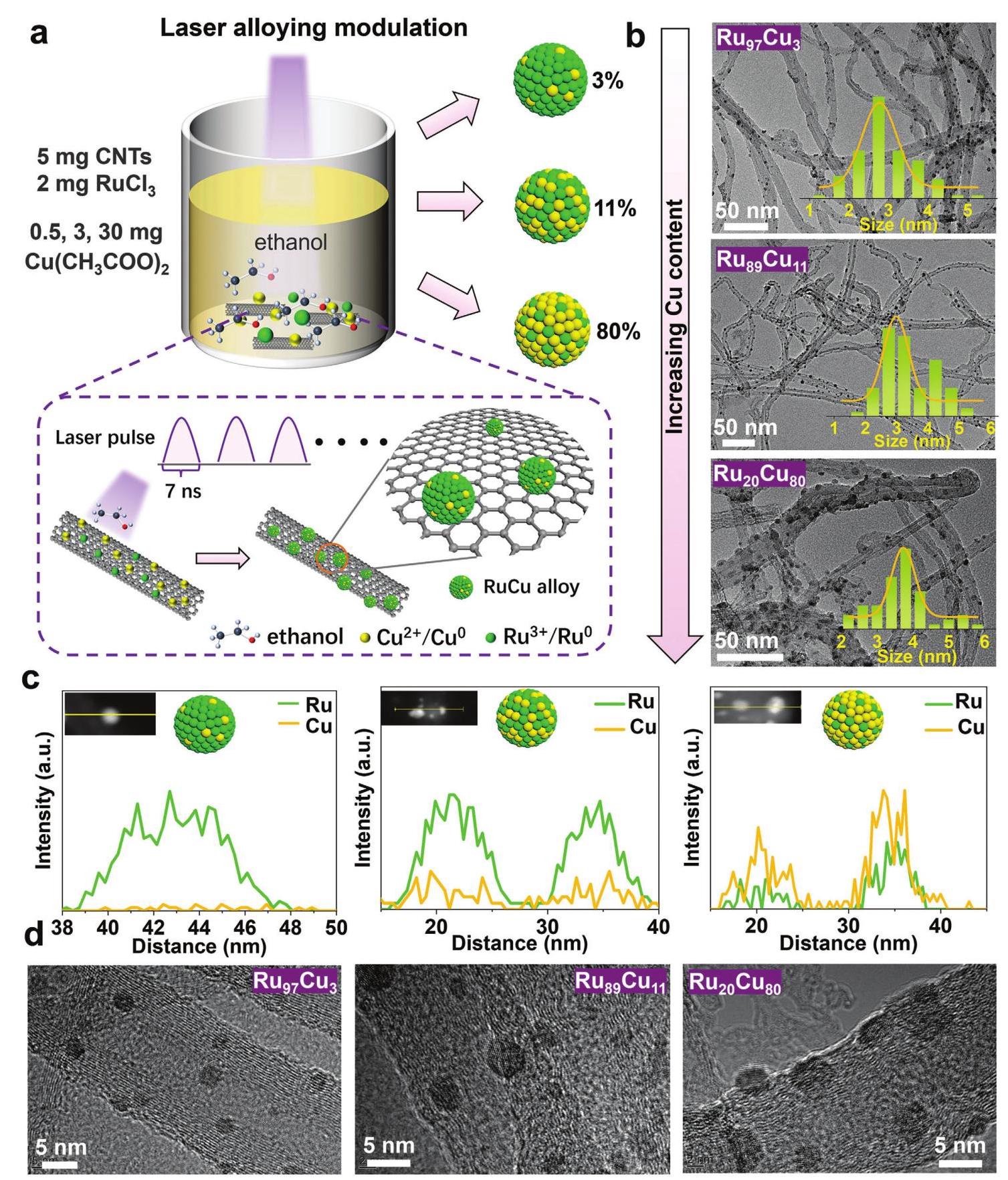

结果与讨论:RuCu合金成分调控

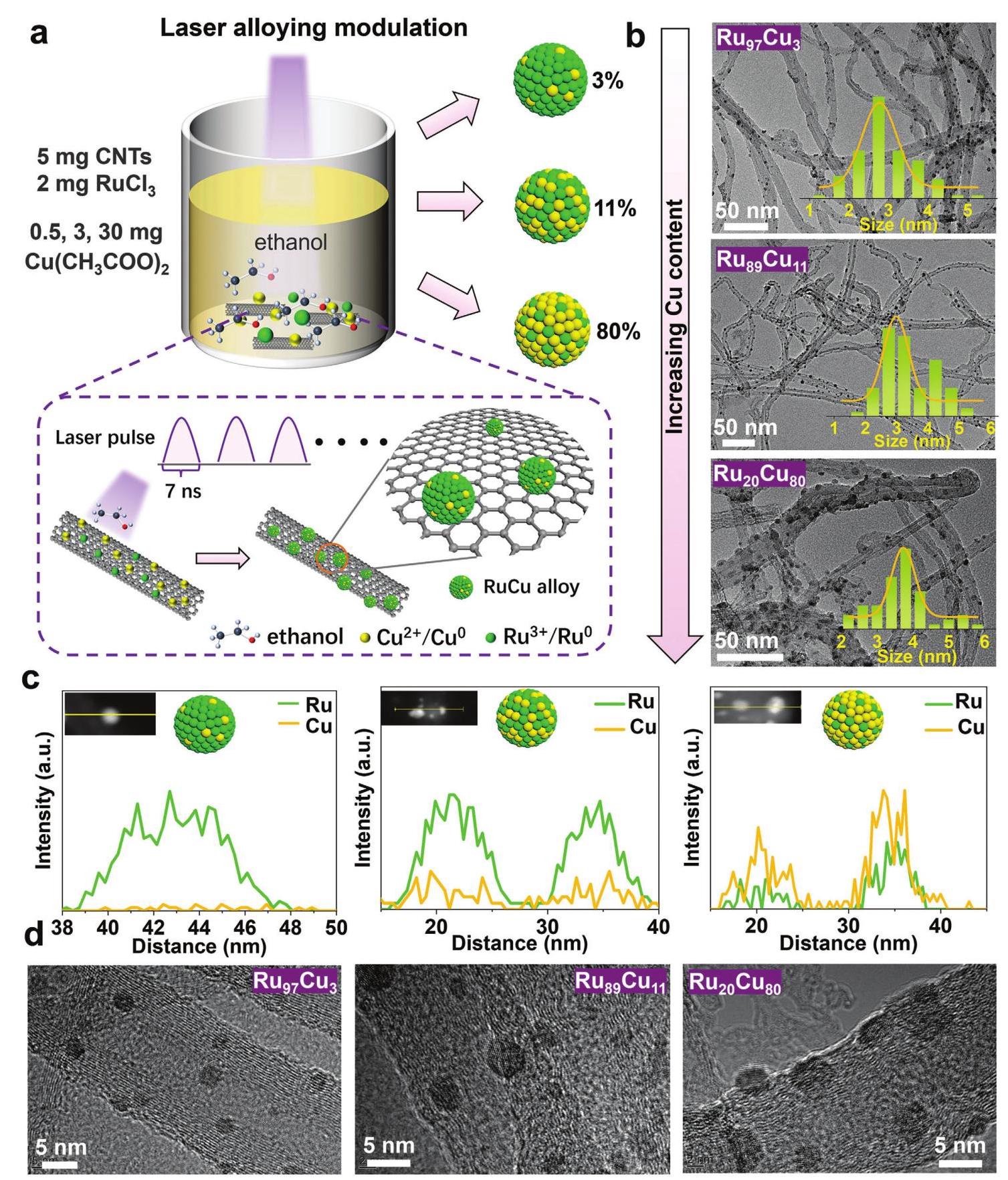

图3. LUCA对RuCu合金成分的调控。(a) 通过改变前驱体比例合成不同Cu含量的RuCux合金示意图。(b) 不同RuCu/CNTs的TEM图像和尺寸分布。(c) EDS线扫描 profiles。(d) HRTEM图像显示NPs尺寸随Cu含量增加而略有增大。

分析结果: 通过简单地改变Cu前驱体(Cu(CH3COO)2)的加入量,LUCA可以灵活地调控RuCu合金的化学成分,成功合成了Ru97Cu3, Ru95Cu5, Ru89Cu11和Ru20Cu80等一系列合金(ICP-AES结果见表1)。TEM和尺寸分布统计表明,所有样品均以亚5纳米的颗粒为主。值得注意的是,随着Cu含量的增加,合金NPs的平均尺寸有轻微增大的趋势(图3b, d),这可能是由于Cu的熔点(1083.4°C)远低于Ru(2334°C),在超快加热过程中Cu原子更易熔化并促进颗粒生长。EDS线扫描(图3c)证实了合金颗粒内部的成分均匀性,没有出现明显的元素偏聚。

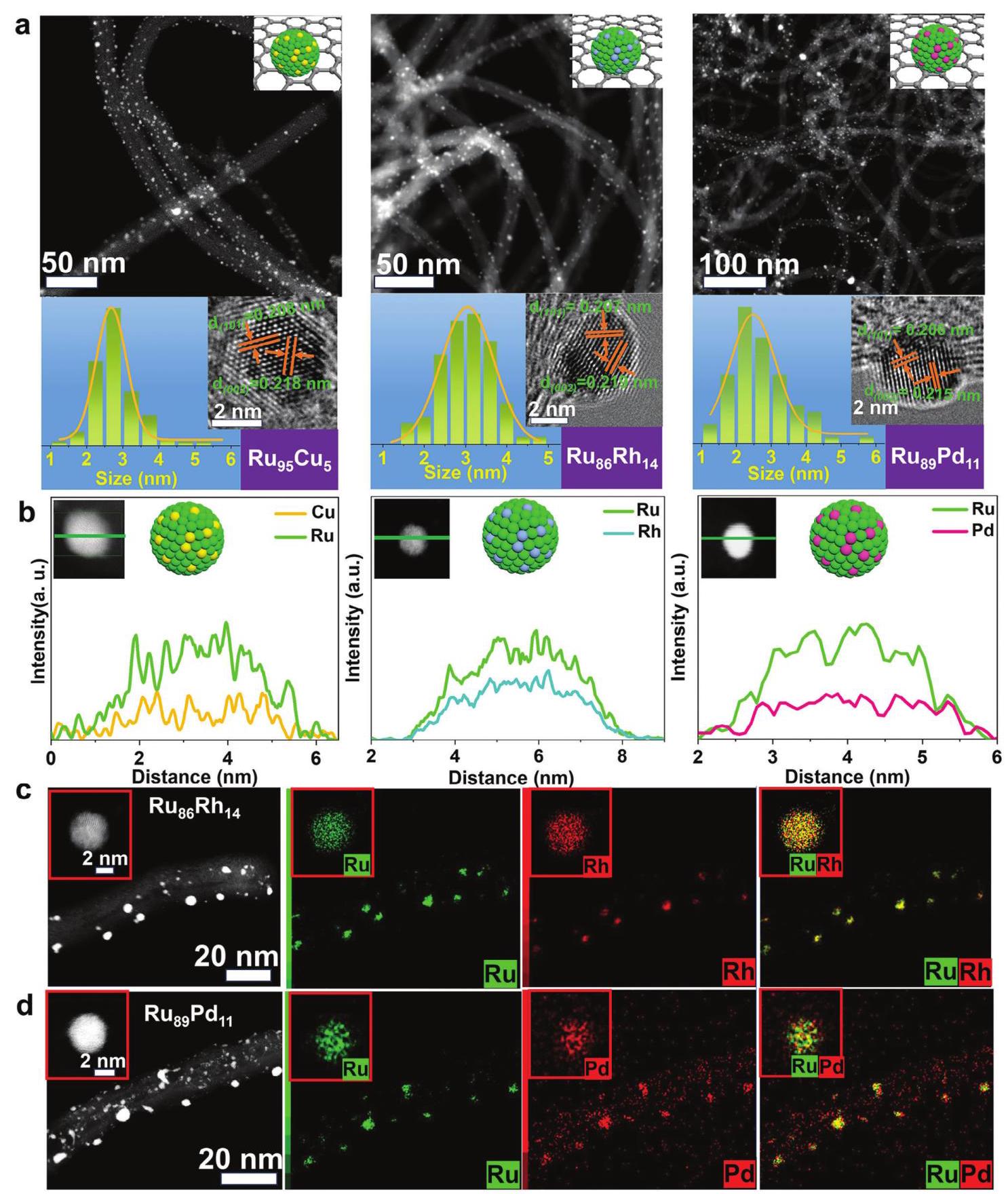

结果与讨论:多种RuM合金的合成与表征

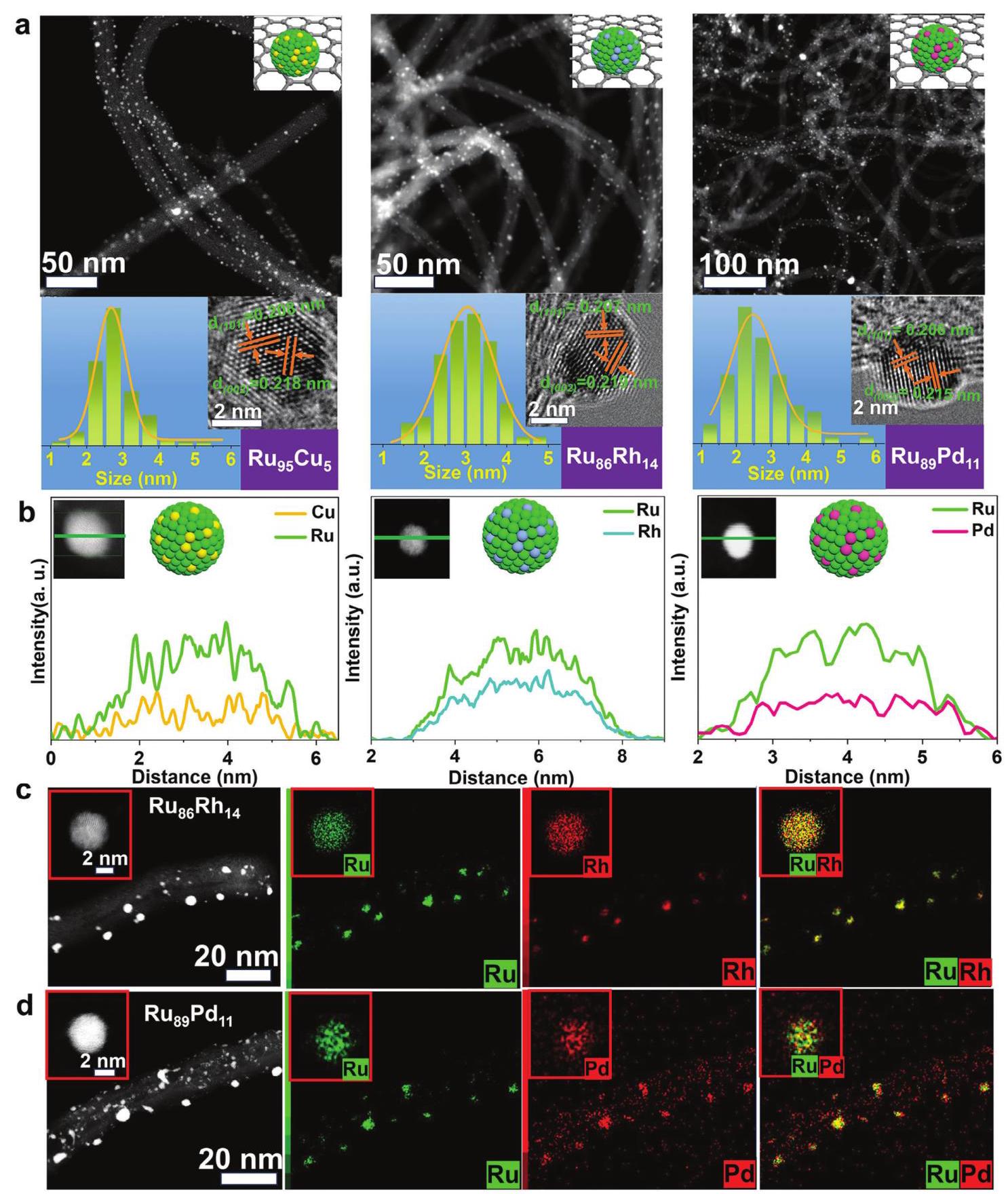

图4. LUCA合成的RuM/CNTs (M = Cu, Rh, Pd) 复合材料。(a) TEM图像、尺寸分布和HRTEM图像。(b) HAADF-STEM图像和EDS线扫描。(c, d) Ru86Rh14/CNTs和Ru89Pd11/CNTs的HAADF-STEM图像和EDS mapping。

分析结果: LUCA技术的普适性通过成功合成另外两种Ru基合金得到验证。图4展示了Ru95Cu5, Ru86Rh14和Ru89Pd11合金NPs的详细表征结果。TEM图像显示所有NPs都均匀地负载在CNTs上,平均尺寸均在3纳米左右,没有观察到严重的团聚现象。HRTEM显示NPs具有六方密堆(hcp)晶体结构。更重要的是,HAADF-STEM和EDS线扫描/mapping(图4b-d)清晰地表明,对于RuRh和RuPd体系,Ru、Rh、Pd元素在单个纳米粒子内部也是均匀分布的,形成了真正的合金相,而不是核壳或混合相。这证明了LUCA作为一种强大的合成平台,能够广泛应用于多种不混溶金属体系的纳米合金制备。

结果与讨论:HER电催化性能

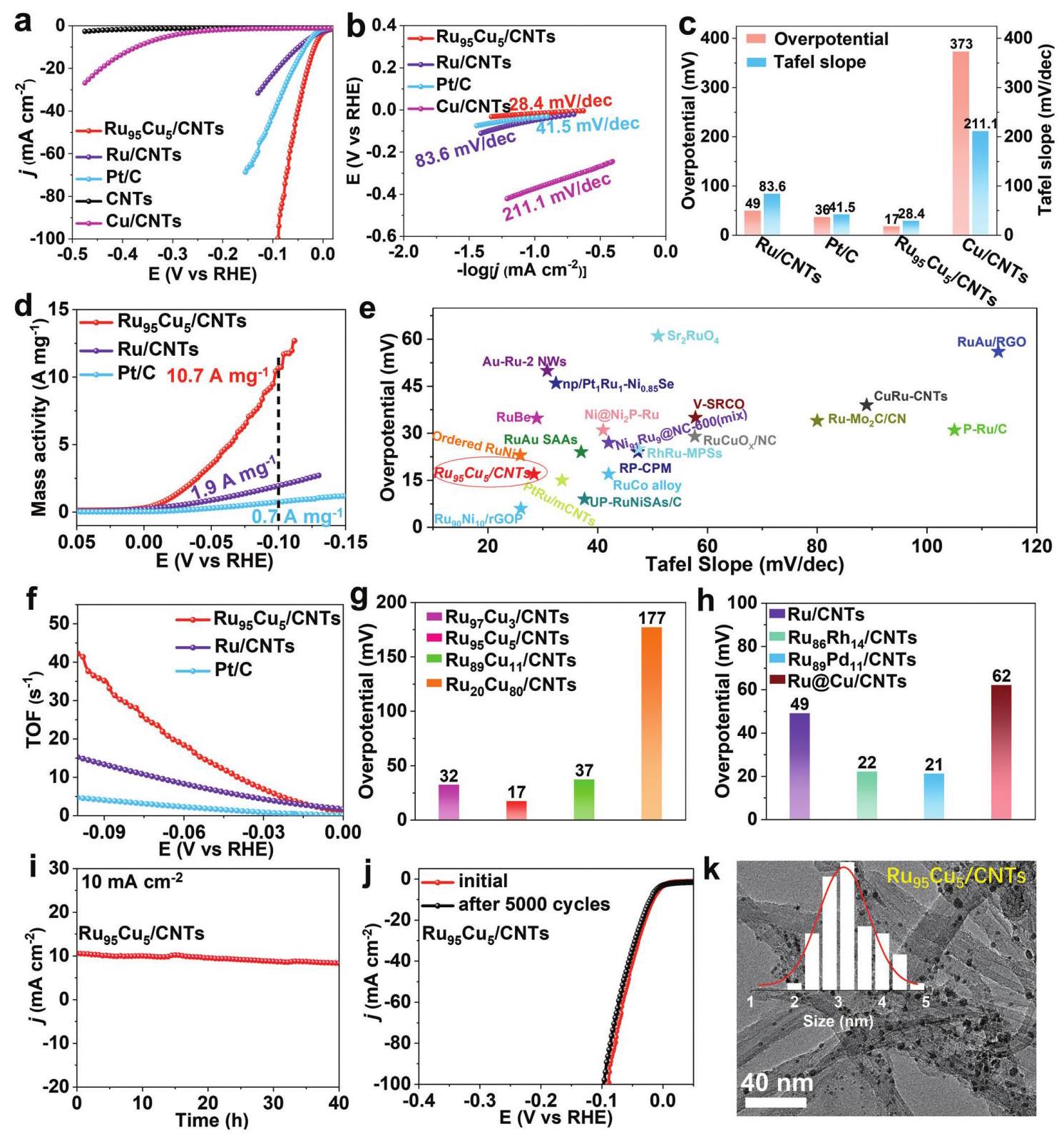

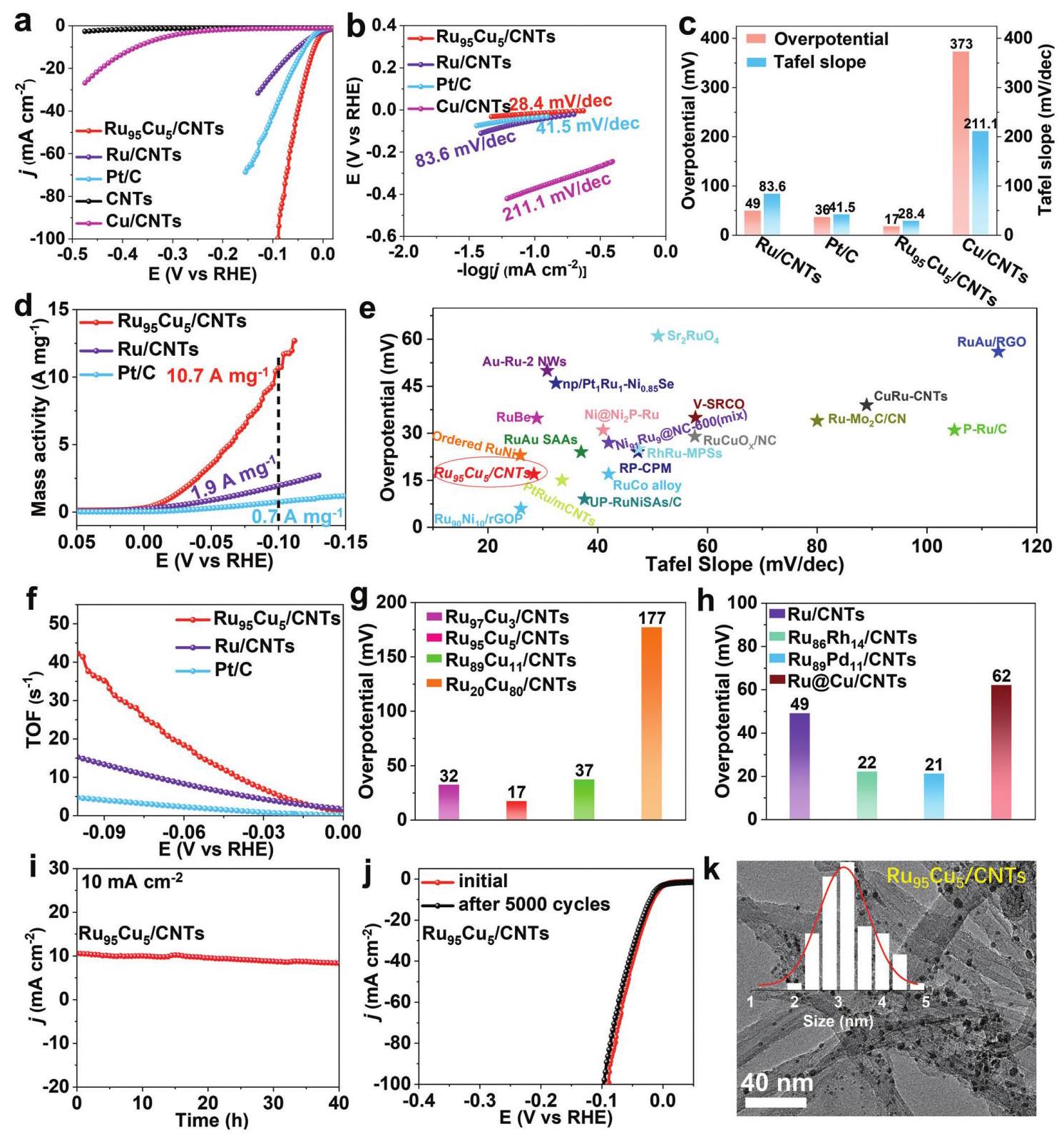

图5. LUCA合成催化剂在1.0 M KOH中的HER性能评估与对比。(a) LSV曲线。(b) 塔菲尔斜率。(c) 过电位和塔菲尔斜率总结。(d) 质量活性。(e) 与已报道Ru基催化剂的性能对比。(f) 转换频率(TOF)。(g, h) 其他LUCA合成催化剂及传统方法合成催化剂的过电位。(i, j) CV循环和计时电流法测试稳定性。(k) 稳定性测试后的TEM图像和尺寸分布。

分析结果: 电化学测试结果(图5)充分证明了LUCA合成的Ru95Cu5/CNTs催化剂具有超乎寻常的HER性能。其过电位(17 mV)和塔菲尔斜率(28.4 mV dec-1)远优于商业Pt/C催化剂(36 mV, 41.5 mV dec-1),尽管其Ru负载量更低(图5a-c)。其质量活性(10.7 A mg-1)和TOF值(42.2 H2 s-1)更是分别达到Pt/C的15倍和9倍以上(图5d, f)。图5e的对比图表明,该催化剂的性能处于已报道的最佳Ru基催化剂之列,且显著优于闪速焦耳加热法合成的RuCu/CNTs(39 mV)。LUCA合成的RuPd和RuRh催化剂也表现出优于Pt/C的性能(图5h)。稳定性测试(图5i-k)表明,Ru95Cu5/CNTs在经过5000次CV循环和40小时恒电位测试后,活性衰减可以忽略不计,TEM显示其纳米结构保持完好,没有明显团聚,凸显了CNTs载体在稳定纳米颗粒方面的关键作用以及催化剂卓越的耐久性。

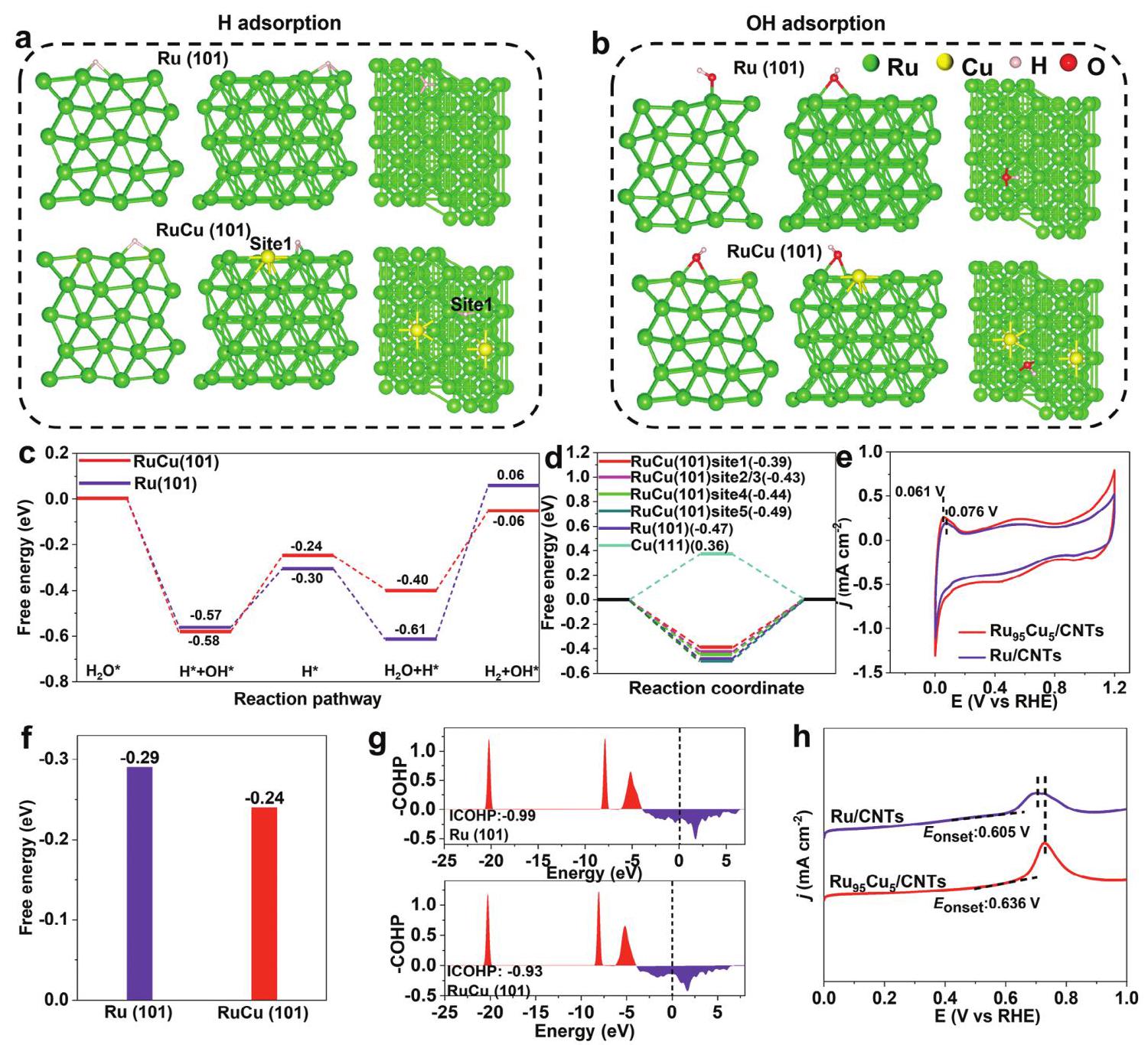

结果与讨论:HER机理研究

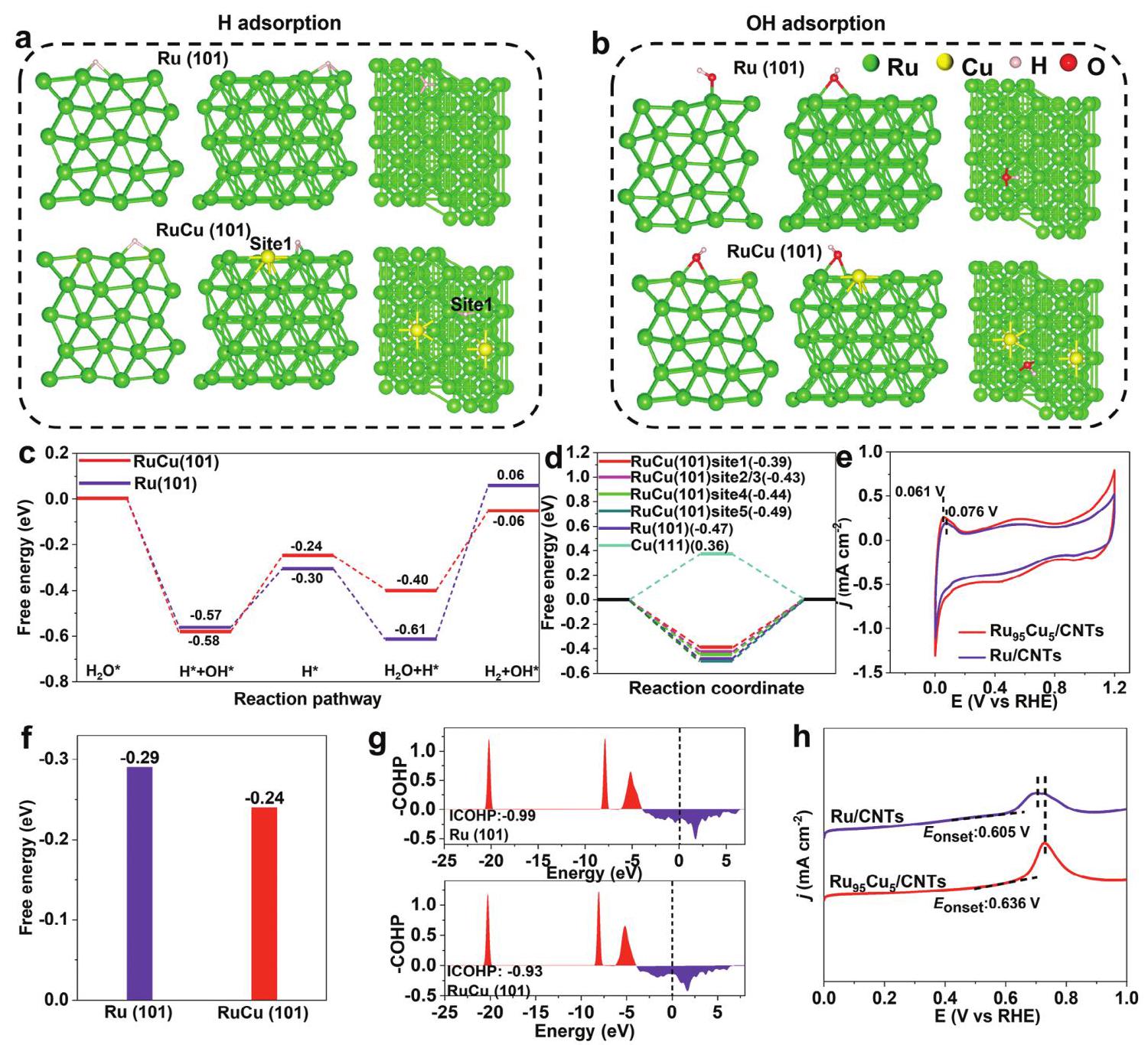

图6. HER机理分析。(a, b) H和OH在Ru (101)和RuCu (101) Site-1上吸附的理论模型。(c) 碱性HER各基元步骤的自由能图。(d) 不同位点的H吸附自由能。(e) Cu-UPD曲线。(f) OH吸附自由能。(g) Ru-*O键的COHP分析。(h) CO溶出伏安分析。

分析结果: 为了深入理解性能提升的根源,本研究结合DFT计算和实验对HER机理进行了深入探讨。DFT计算(图6)表明,Cu的引入优化了Ru的电子结构:1) RuCu(101)在特定位点(Site-1)的H*吸附自由能(-0.39 eV)比纯Ru(101)(-0.47 eV)更接近理想值0,有利于H*的吸附/脱附(图6c-d)。2) RuCu(101)的OH*吸附自由能(-0.24 eV)高于纯Ru(101)(-0.29 eV),表明OH*更容易从催化剂表面脱附,避免了活性位点被阻塞(图6f)。COHP分析(图6g)证实RuCu上的Ru-*O键强度弱于纯Ru,支持了OH*更容易脱附的结论。这些理论预测得到了实验的验证:Cu-UPD测试(图6e)显示Ru95Cu5/CNTs的氢吸附能更弱,CO溶出实验(图6h)显示其OH吸附能力更弱。电子结构的变化(XPS显示Ru得电子,Cu失电子)是调节吸附能的关键。总之,Cu合金化通过协同效应优化了H*和OH*的吸附强度,同时促进了水的解离和中间体的脱附,从而大幅提升了碱性HER动力学。