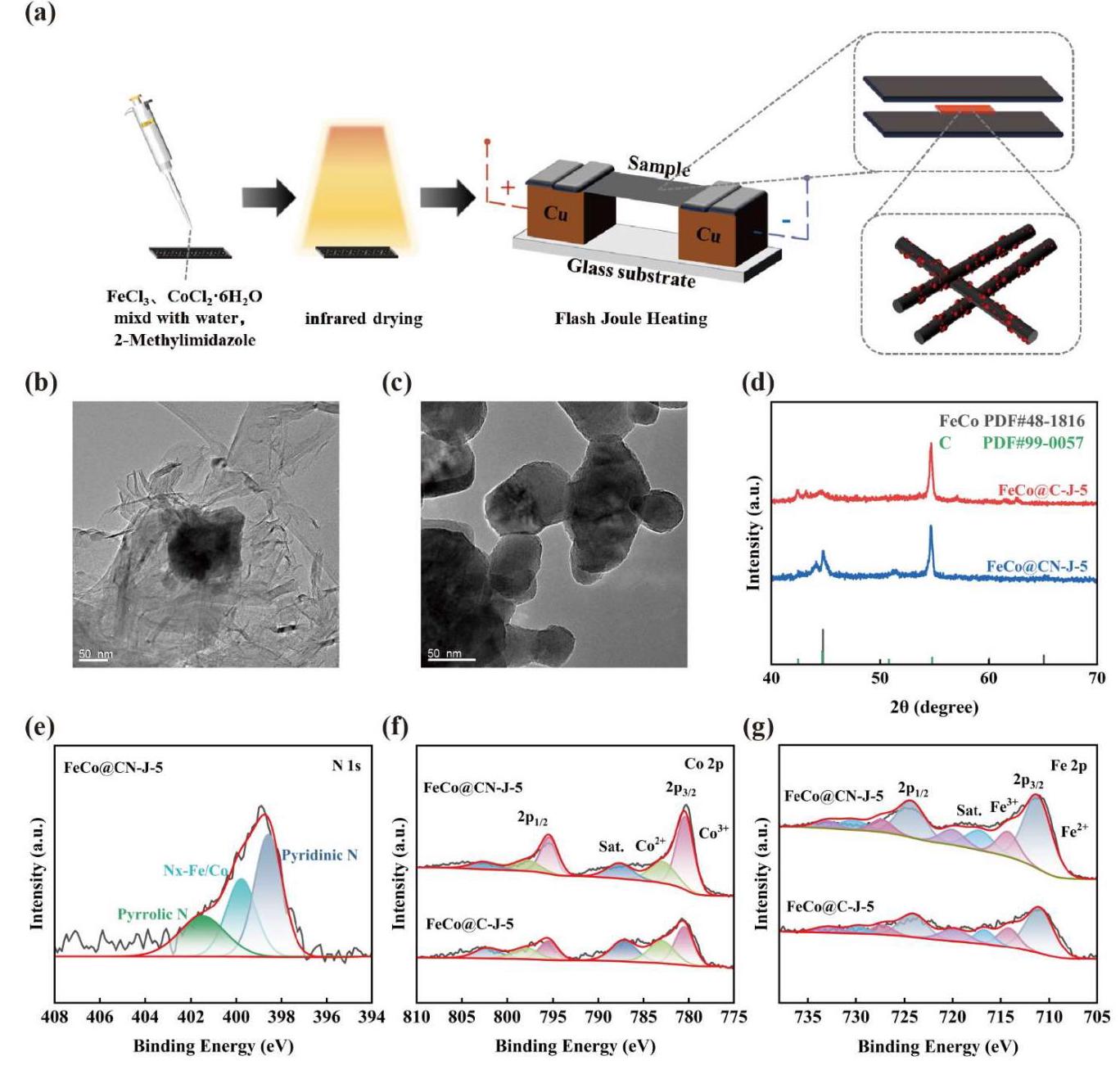

图1: 合成路线与形态表征

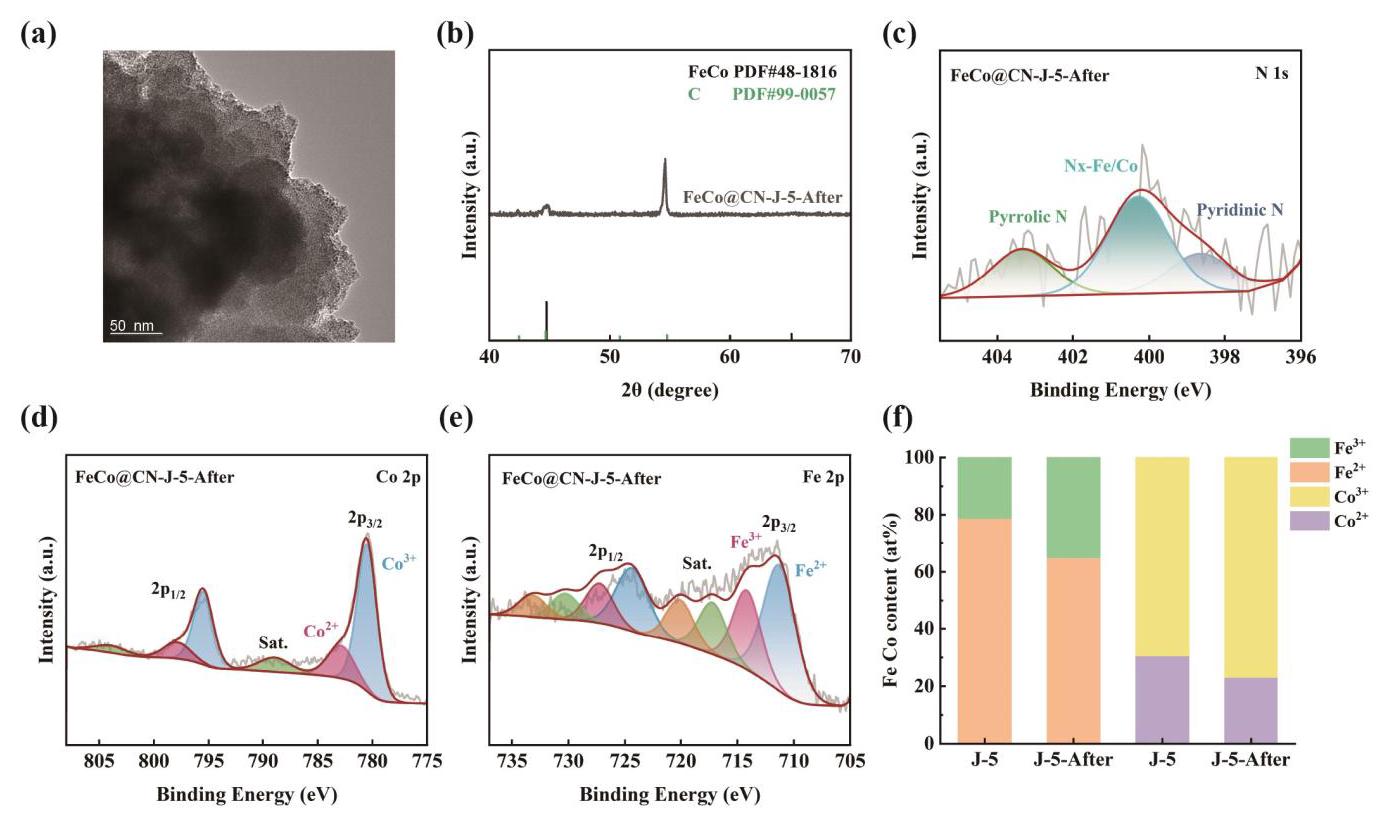

分析结果: TEM图像显示,无氮掺杂的FeCo@C-J-5中碳层不完全封装FeCo金属纳米颗粒,而氮掺杂后的FeCo@CN-J-5形成了明确的碳壳,有效封装了金属纳米颗粒。XRD结果显示FeCo@CN-J-5在44.75°和65.108°处显示出FeCo金属合金的衍射峰,强度高于FeCo@C-J-5。XPS分析证实了氮的成功掺杂,N 1s光谱可分解为吡啶氮(398.6eV)、卟啉样M-Nx配位(399.8eV)和吡咯氮(401.5eV)。

本研究采用焦耳加热技术快速制备FeCo@CN-J-5催化剂:

使用TEM、XRD、XPS、ICP-OES等技术对催化剂进行表征,并通过三电极系统评估电化学性能。

分析结果: TEM图像显示,无氮掺杂的FeCo@C-J-5中碳层不完全封装FeCo金属纳米颗粒,而氮掺杂后的FeCo@CN-J-5形成了明确的碳壳,有效封装了金属纳米颗粒。XRD结果显示FeCo@CN-J-5在44.75°和65.108°处显示出FeCo金属合金的衍射峰,强度高于FeCo@C-J-5。XPS分析证实了氮的成功掺杂,N 1s光谱可分解为吡啶氮(398.6eV)、卟啉样M-Nx配位(399.8eV)和吡咯氮(401.5eV)。

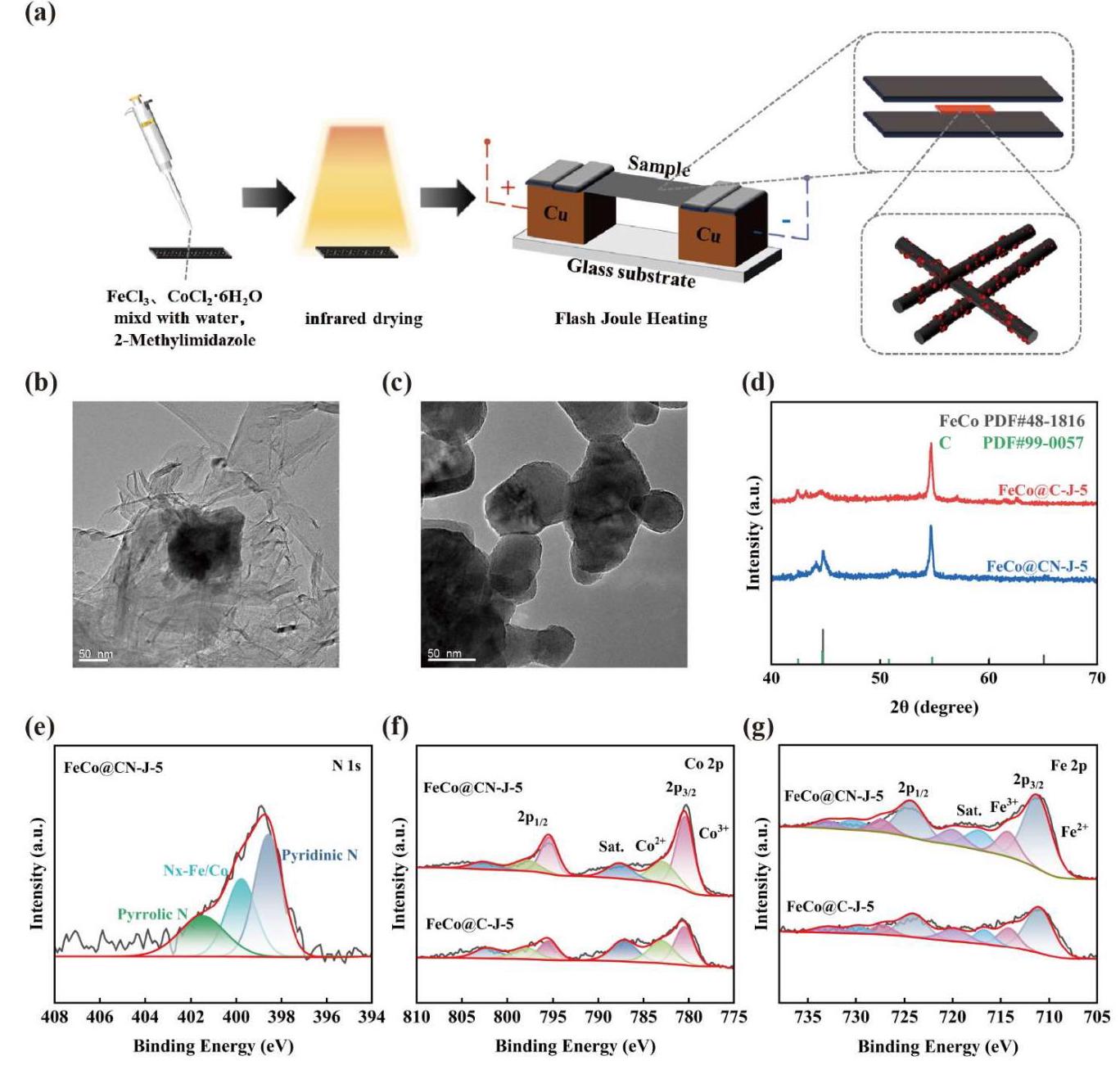

分析结果: 随着焦耳加热时间的增加,金属核中的Fe/Co原子向外扩散并被碳壳中的氮锚定位点捕获。透明碳外层厚度从1秒时的8.4nm逐渐减少到4秒时的3.3nm。在FeCo@CN-J-5中,Fe/Co原子均匀分散在整个N掺杂碳壳中,纳米颗粒尺寸主要分布在45-80nm范围内。EDS谱证实C、N、O、Fe和Co元素分散在核壳结构中,证明了Co/Fe-N4-C配位位点的形成。

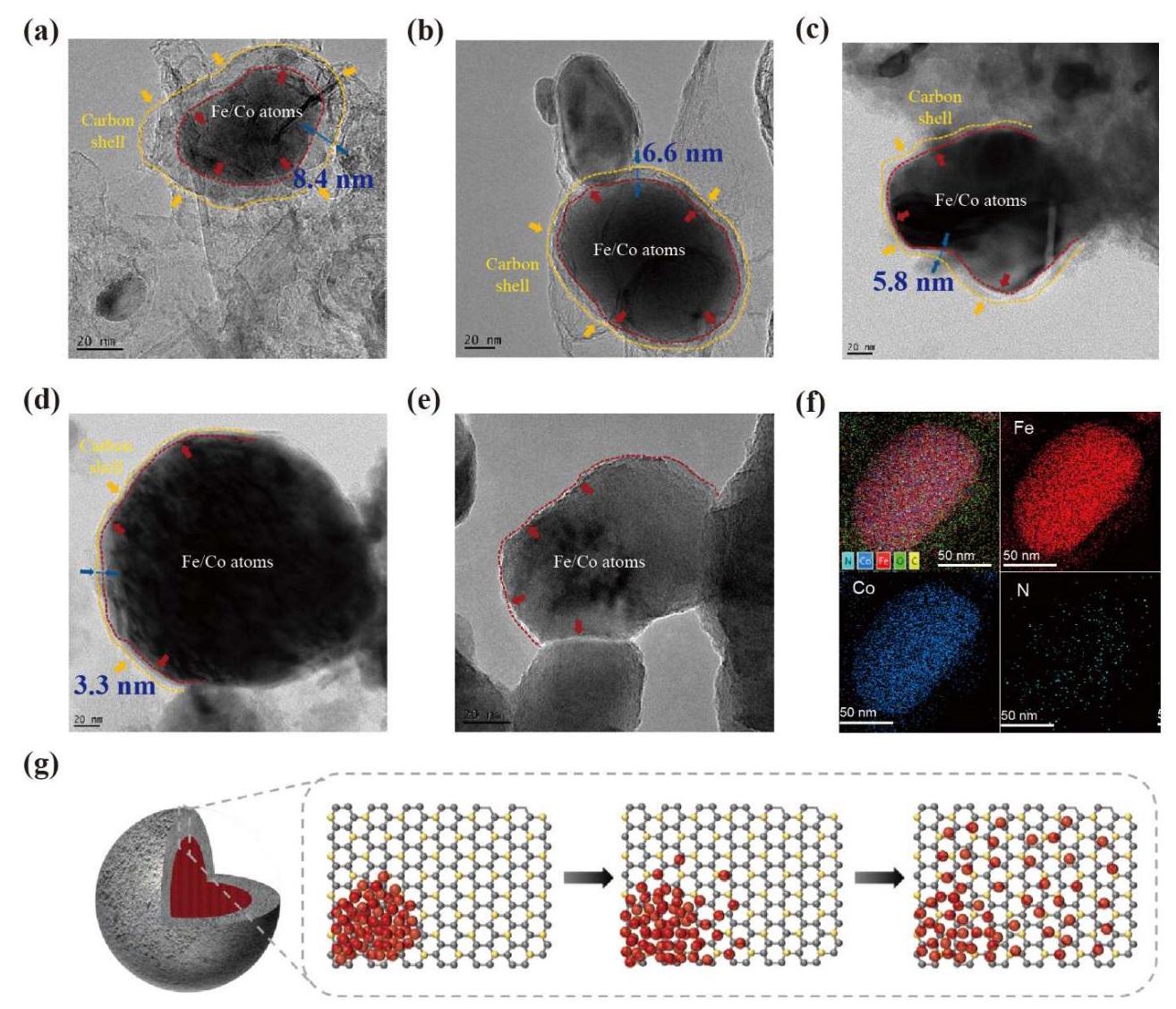

分析结果: FeCo@CN-J-5在10mA cm⁻²电流密度下表现出最低的过电位(299mV),远优于无氮掺杂的FeCo@C-J-5(394mV)。在350mV过电位下,FeCo@CN-J-5的电流密度(125mA cm⁻²)是FeCo@C-J-5(3.8mA cm⁻²)的35倍。FeCo@CN-J-5的塔菲尔斜率(44.7mV dec⁻¹)小于FeCo@C-J-5(71.9mV dec⁻¹)和FeCo@CN-J-1(58.7mV dec⁻¹),表明其OER动力学增强。EIS结果显示FeCo@CN-J-5的Rct值(7.6Ω)最小,表明其具有最优的电子转移能力。FeCo@CN-J-5的Cdl值(34.9mF cm⁻²)和ECSA值(872.5cm²)最大,表明其具有更多的活性位点。

分析结果: 长期OER测试后,FeCo@CN-J-5的XRD图谱保留了其特征峰,表明其物相未变。ICP结果显示FeCo@CN-J-5中FeCo物种含量略有下降,但仍为FeCo@C-J-5的两倍。TEM图像显示FeCo@CN-J-5在100小时稳定性测试后形态变化很小,而FeCo@C-J-5经历了显著的结构破坏。XPS分析表明,N掺杂碳壳能有效保护FeCo金属纳米颗粒,N 1s光谱中吡啶氮减少而卟啉样金属氮配位M-Nx增加,表明更多Fe/Co原子被氮锚定位点捕获。Co 2p和Fe 2p光谱证实了Co³⁺和Fe³⁺比例增加,有利于电荷转移,从而增强催化剂反应性。

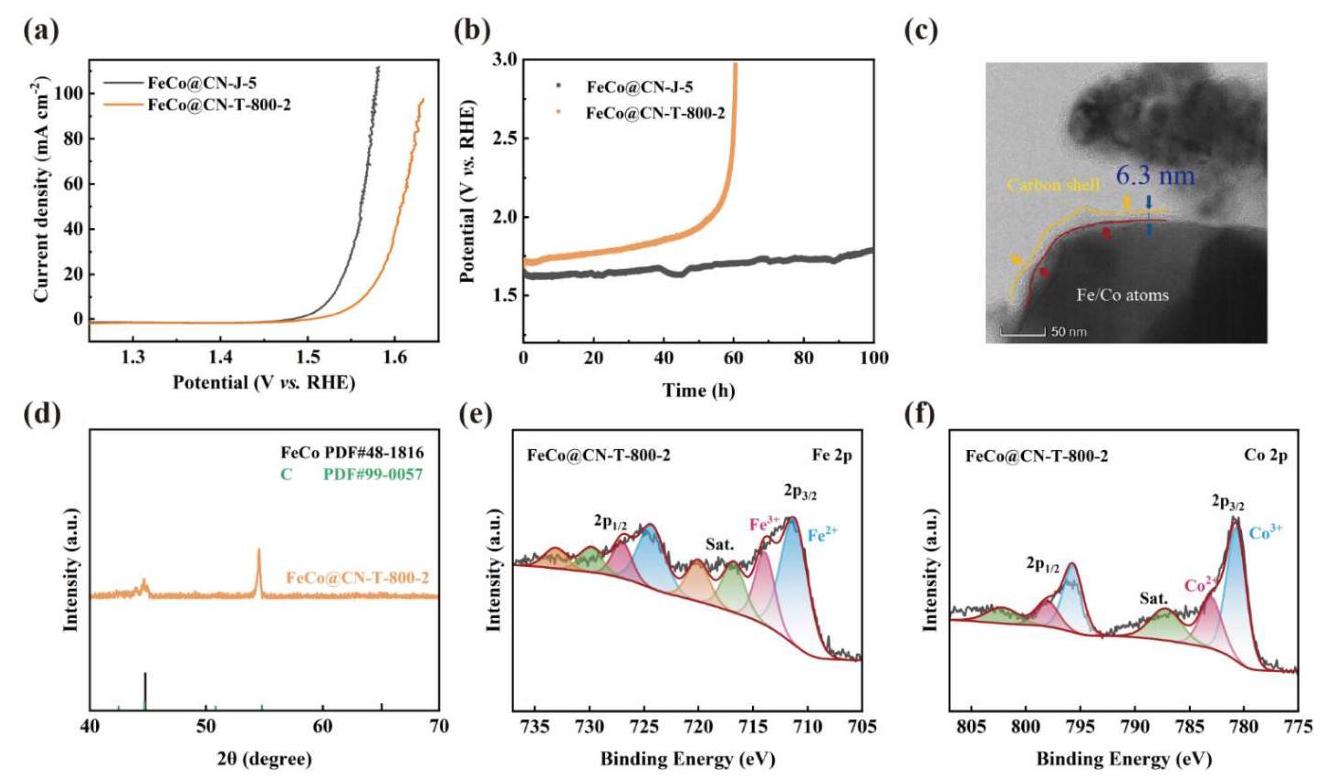

分析结果: 与传统炉加热制备的FeCo@CN-T-800-2相比,焦耳加热制备的FeCo@CN-J-5具有更优的OER性能。FeCo@CN-T-800-2在10mA cm⁻²电流密度下需要更高的过电位(336mV),而在350mV过电位下,FeCo@CN-J-5的电流密度(125mA cm⁻²)是FeCo@CN-T-800-2(21mA cm⁻²)的6倍。稳定性测试显示FeCo@CN-T-800-2不断衰减,60小时后完全失活,而FeCo@CN-J-5可稳定运行100小时以上。XRD和XPS显示两种样品晶体结构和表面化学状态一致,但由于传统炉加热速率慢、时间长,FeCo@CN-T-800-2的金属物种聚集成大纳米颗粒(几百纳米),并被不均匀的碳壳封装(厚度可低至6.3nm)。XPS结果显示FeCo@CN-T-800-2碳壳中含有的Fe和Co原子少得多,导致其活性位点减少和OER活性降低。