High Temperature Shock (HTS) Synthesis of Carbon-Based Nanomaterials for Electrochemical Applications

高温冲击合成碳基纳米材料及其电化学应用

Wen Huang 1 | Xindong Zhu 1 | He Zhu 1 | Zhihua Wang 1 | Haoran Yu 1 | Yu Shao 1 | Qi Liu 2 | Ji Liu 2 | Ji Lai 1

1 南京理工大学材料科学与工程学院Herbert Gleiter纳米科学研究所,中国南京

2 香港城市大学物理系,中国香港

DOI: 10.1002/cnl2.00000 | Carbon Neutralization | 2025年

PDF原文

Wen Huang和Xindong Zhu对这项研究贡献相同

论文亮点

- 高温冲击(HTS)技术提供了一种快速、稳定、环保且多功能的碳基纳米材料合成方法,解决了传统制备方法的挑战和限制

- HTS合成的碳基纳米材料在锂离子电池、锂硫电池、水分解反应、氧还原反应、CO₂还原反应等多种电化学应用中表现出优异性能

研究背景

- 21世纪获取可持续、经济且可靠的能源变得至关重要,电化学在能源转换、存储和利用方面提供了众多机会

- 碳基纳米材料因其出色的导电性、耐热性、化学稳定性、结构灵活性和可调表面特性,在解决电化学应用中的材料挑战方面展现出巨大潜力

- 传统合成方法(如化学气相沉积、喷雾干燥、水热法)存在反应过程复杂、动力学速率慢、操作条件复杂、耗时且对晶体结构控制有限等挑战

研究方法

高温冲击(HTS)技术主要包括焦耳加热、微波加热和激光照射三种方式:

- 加热原理:利用电流通过导体时产生的热量,反应区温度可瞬间升高至数千开尔文(10⁵ K/s),并在毫秒内冷却

- 典型设备:主要由加热反应室、光谱仪、直流电源和真空泵四部分组成

- 合成机制:高温驱动反应,同时快速加热和冷却速率抑制了纳米颗粒的进一步生长

- 材料制备:可直接制备碳纳米纤维(CNFs)、碳纳米管(CNTs)、还原氧化石墨烯(RGO)、生物质碳基材料和3D打印碳基材料等

- 金属负载:使用微米级固体或金属盐溶液作为前驱体,碳材料作为纳米颗粒的理想载体,防止纳米颗粒团聚

- 结构调控:通过控制合成参数(温度、持续时间、气氛等)精确调节材料的结构和表面化学性质

主要结论

- HTS技术能够精确调控碳空位、碳缺陷和其他缺陷,形成和保留亚稳相,优化负载物种与碳载体之间的相互作用,从而提高电化学性能

- HTS合成的碳基纳米材料在电化学能量存储(锂离子电池、锂硫电池等)和电化学催化(水分解、氧还原、CO₂还原等)应用中表现出卓越性能

- 尽管HTS技术展现出巨大应用前景,但在扩大生产规模、提高结构多样性、覆盖更多电催化领域等方面仍有改进空间

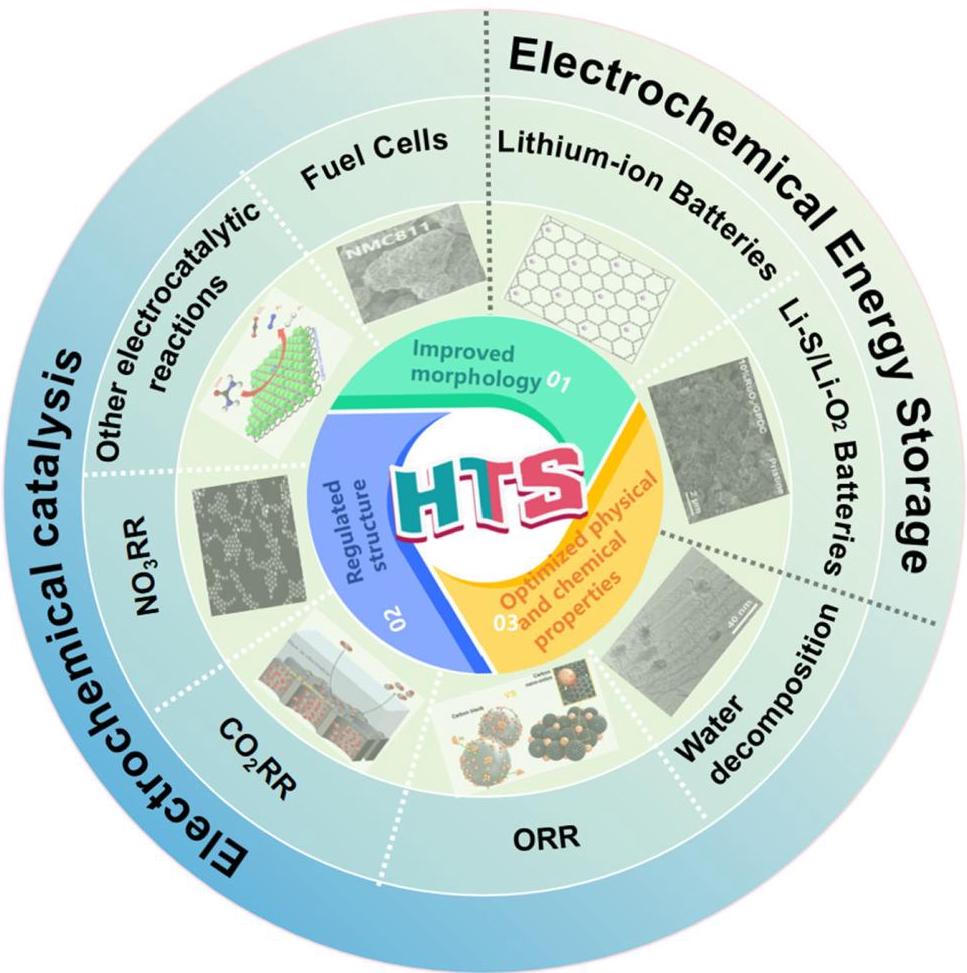

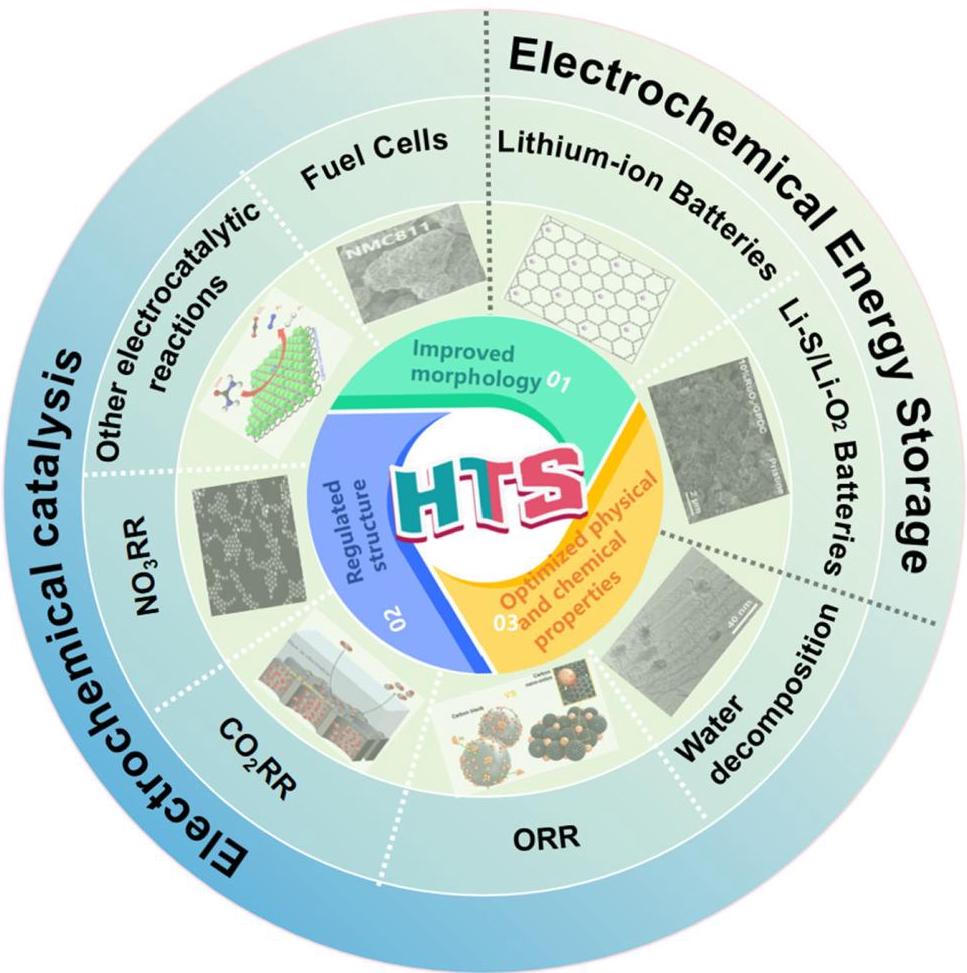

HTS合成碳基材料及其电化学应用概述

图1:HTS合成衍生的碳基材料及其在各种电化学过程中的应用概述:锂离子电池。(插图:Li原子附着在2×2α-石墨烯上的原子结构。转载许可:版权所有2013,美国化学学会[33]。10% RuO₂/GPDC的SEM图像。转载许可:版权所有2021,美国化学学会[34]。显示封装Fe纳米颗粒的N-CNTs的TEM图像。转载许可:版权所有2018,美国化学学会[35]。纳米颗粒负载在炭黑上的示意图。转载许可:版权所有2017,美国化学学会[36]。20% Au/FPC-800电催化剂上CO₂RR的 proposed mechanistic pathways。转载许可:版权所有2023,美国化学学会[37]。显示样品单分散性质的Cu NP TDPA的低倍HAADF-STEM图像。转载许可:版权所有2024,美国化学学会[38]。碳基材料尿素氧化示意图。转载许可:版权所有2021,美国化学学会[39]。NMC811的SEM图像。转载许可:版权所有2019,美国化学学会[40]。

分析结果:该图展示了HTS技术合成的多种碳基材料及其在电化学领域的广泛应用,表明HTS方法能够制备出具有不同结构和功能的碳基材料,满足多种电化学应用需求。

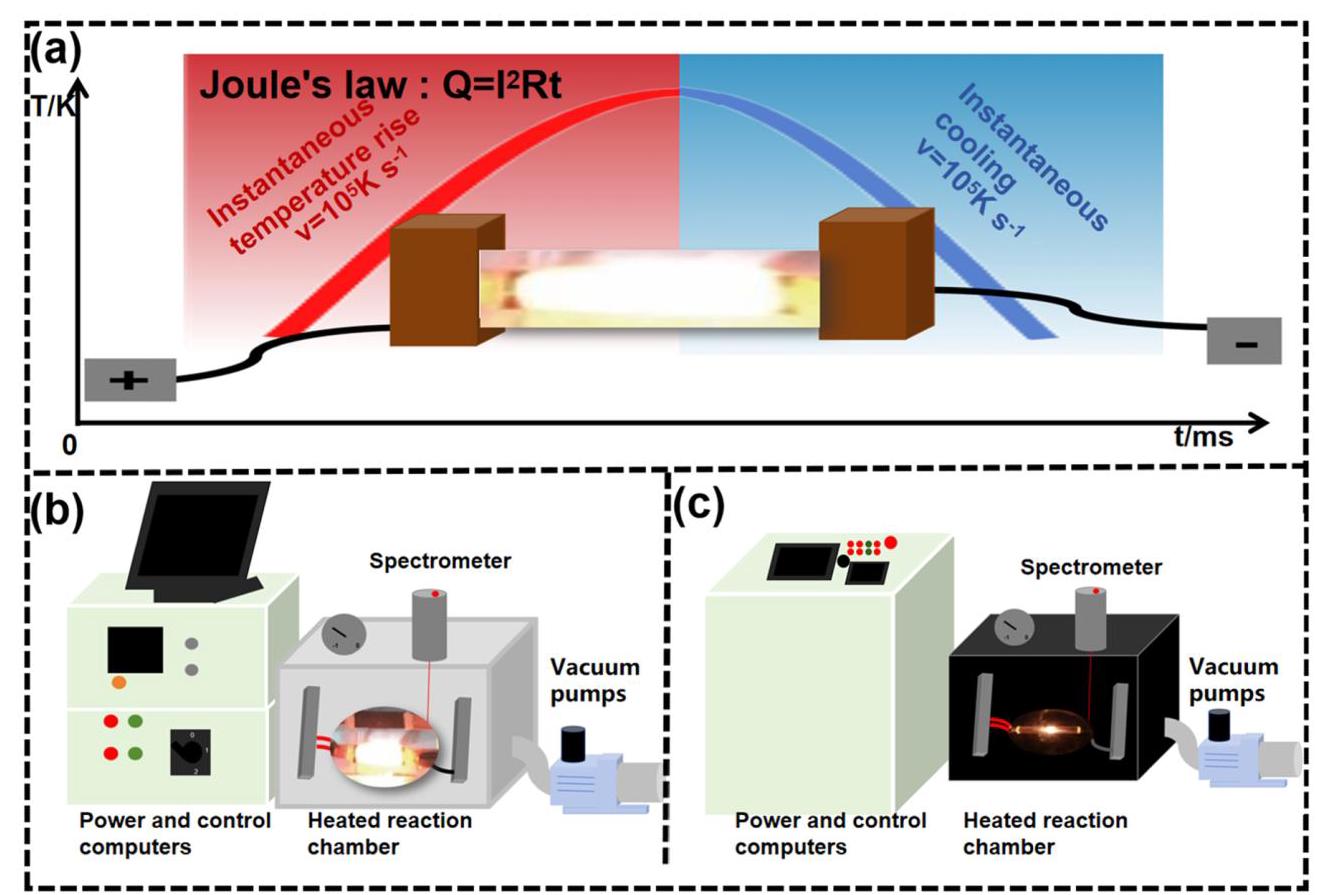

HTS原理与设备

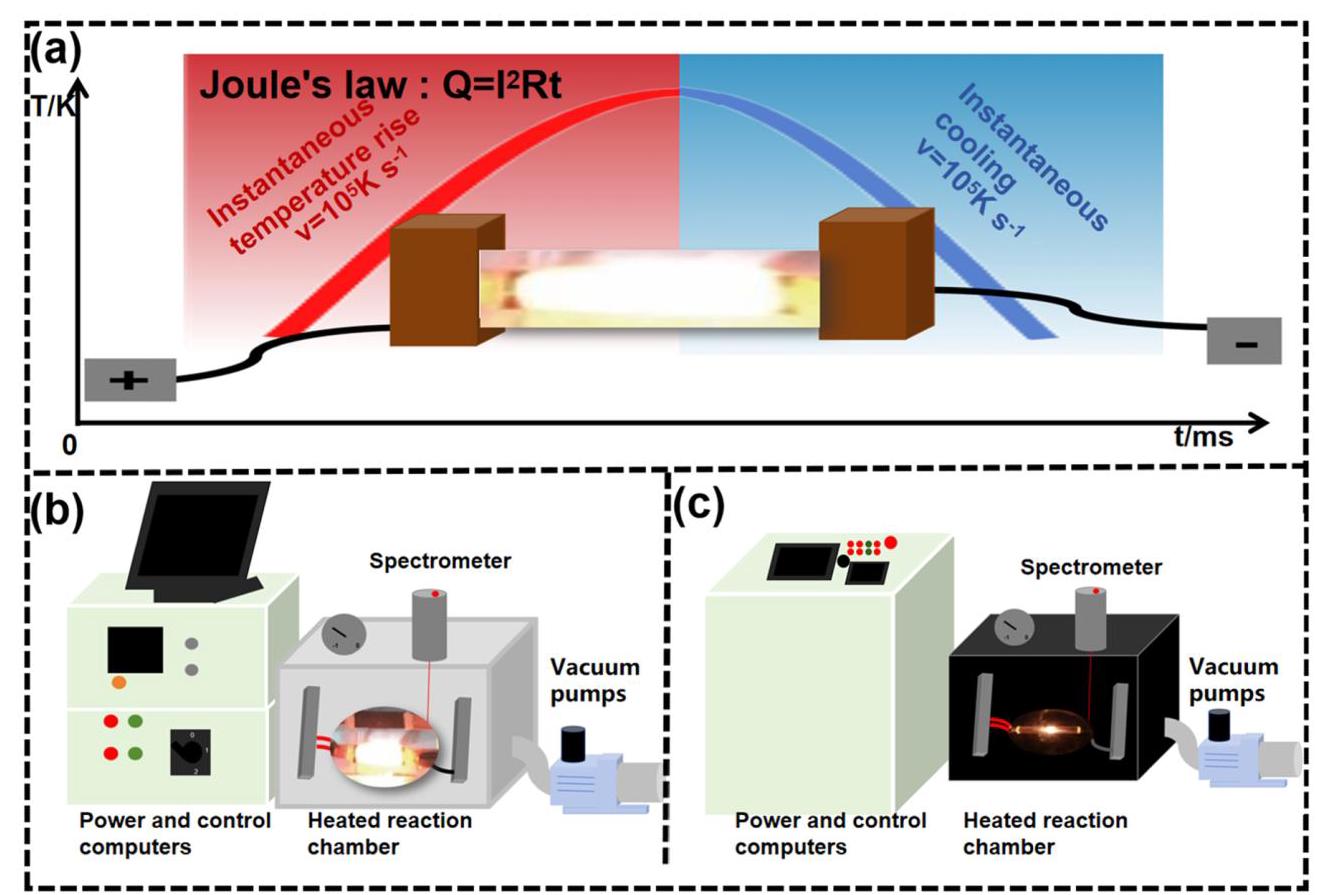

图2:(a) HTS的原理和过程。(b) 焦耳超快加热设备。(c) 焦耳闪蒸加热设备。

分析结果:HTS技术利用焦耳加热原理,通过精确控制电流、电压和导体电阻,实现反应区温度的快速升高和降低,为纳米材料的快速合成提供了技术基础。

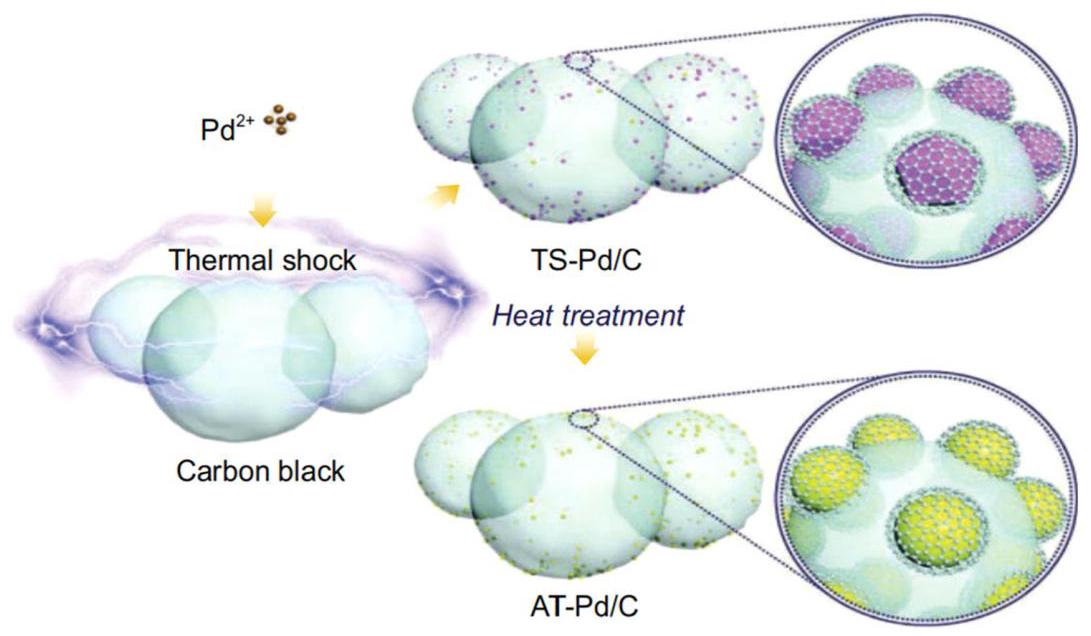

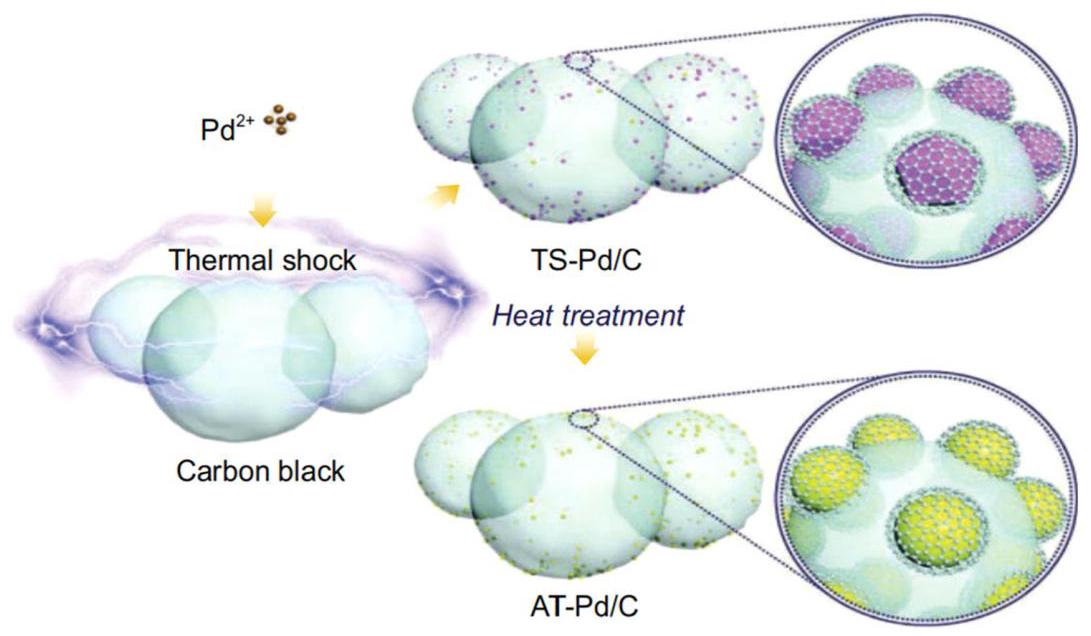

亚稳态单金属纳米结构的制备

图3:亚稳态单金属纳米结构的制备。根据CC-BY许可条款转载[43]。版权所有2024,Xiaoya Cui等,由中国科学出版社与媒体有限公司代表牛津大学出版社出版。

分析结果:HTS技术能够制备亚稳态纳米结构,这些结构在传统方法中难以获得,为开发新型功能材料提供了可能。

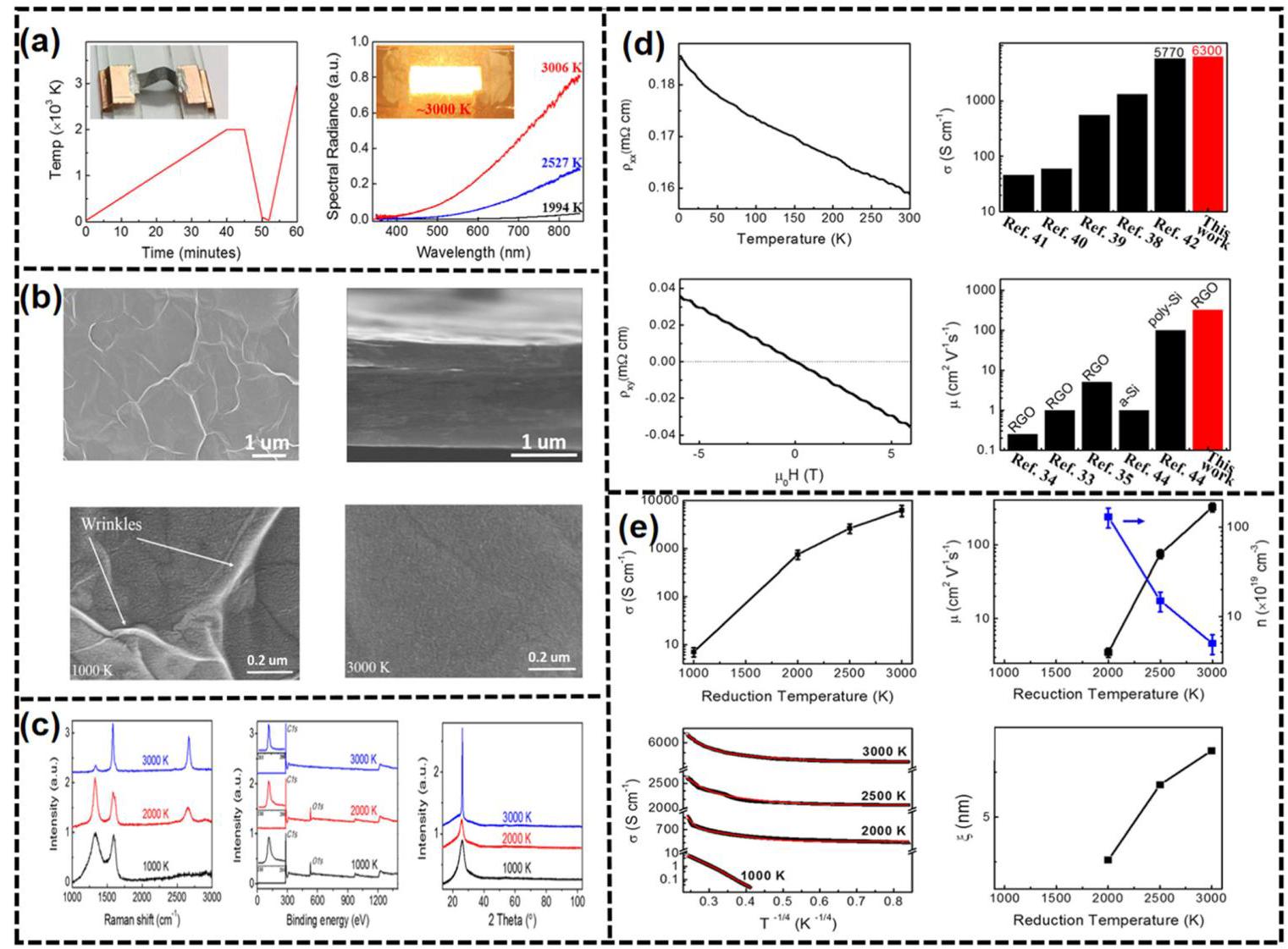

高温HTS制备高导电性RGO薄膜

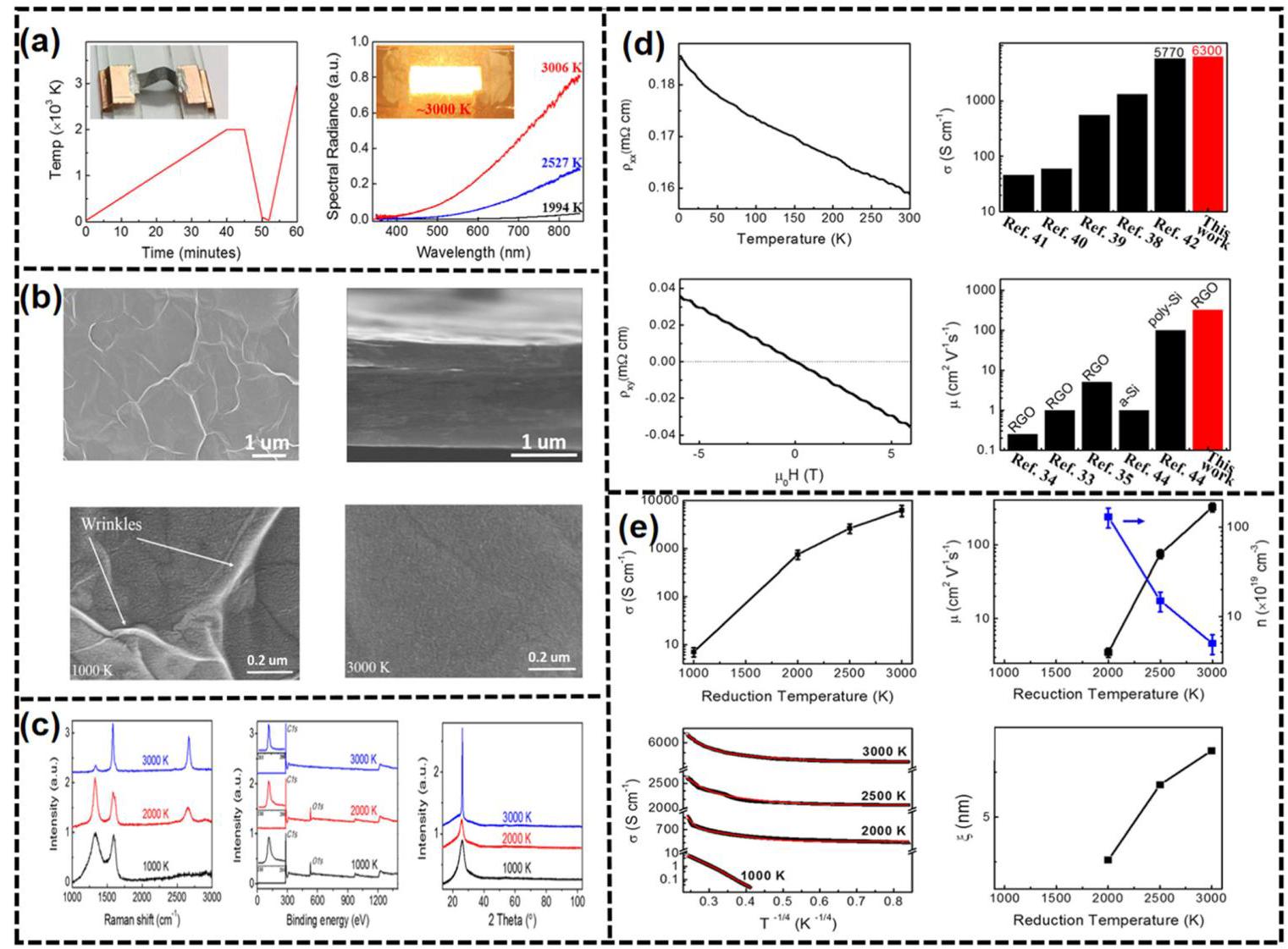

图4:超高温HTS制备具有高导电性和载流子迁移率的RGO薄膜。(a) 通过焦耳加热生成RGO薄膜。(b) 使用不同方法和角度制备的RGO薄膜的SEM图像。(c) RGO薄膜的拉曼、XPS和XRD分析。(d) 3000K还原的RGO薄膜的传输特性。(e) 温度对RGO的影响。转载许可:版权所有2018,Elsevier [50]。

分析结果:通过HTS技术在3000K下制备的RGO薄膜表现出创纪录的高导电性和载流子迁移率,更紧凑的结构减少了缺陷和杂质,同时增加了比表面积,增强了导电性和电荷迁移率。

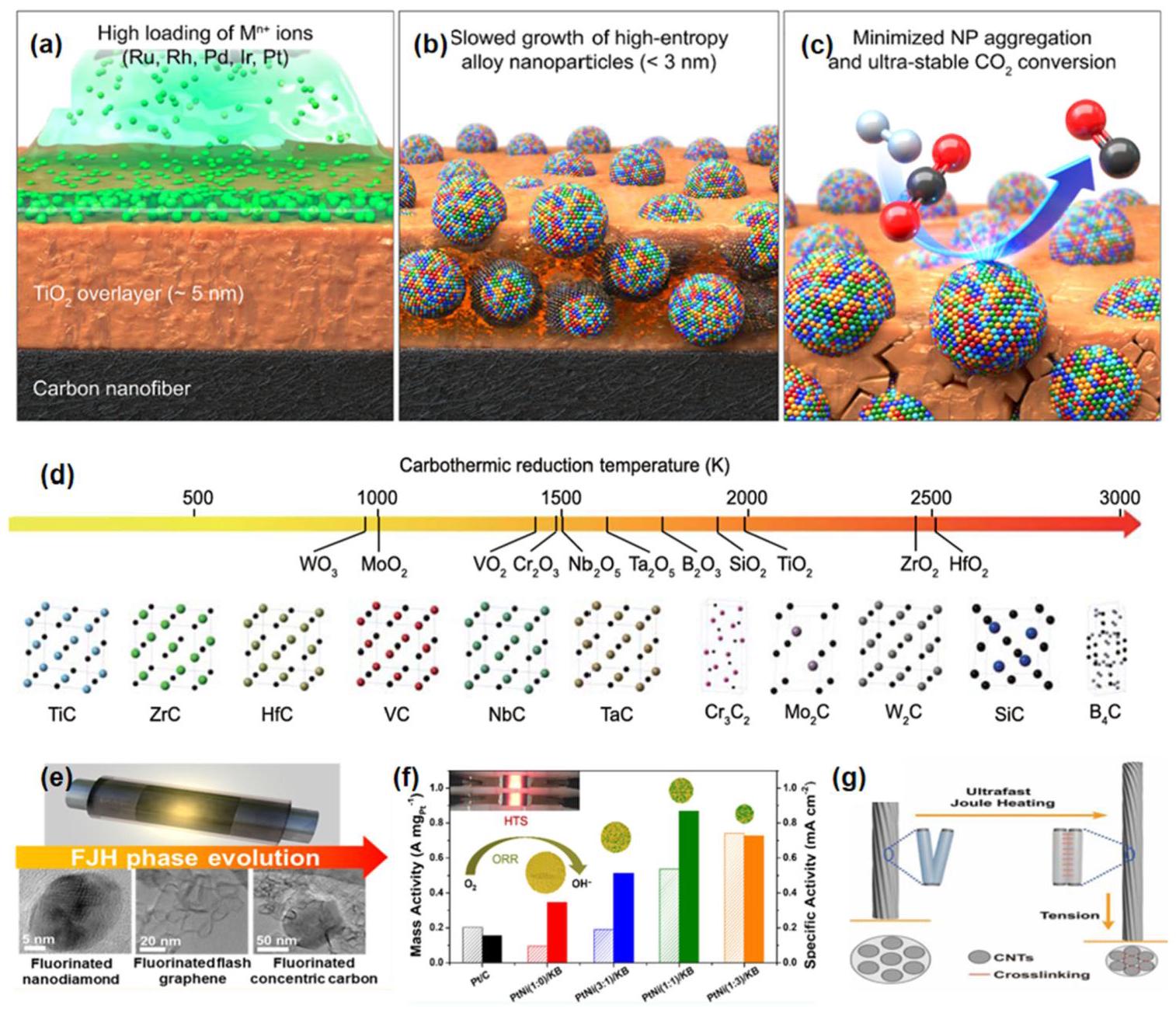

HTS在材料合成与优化中的应用

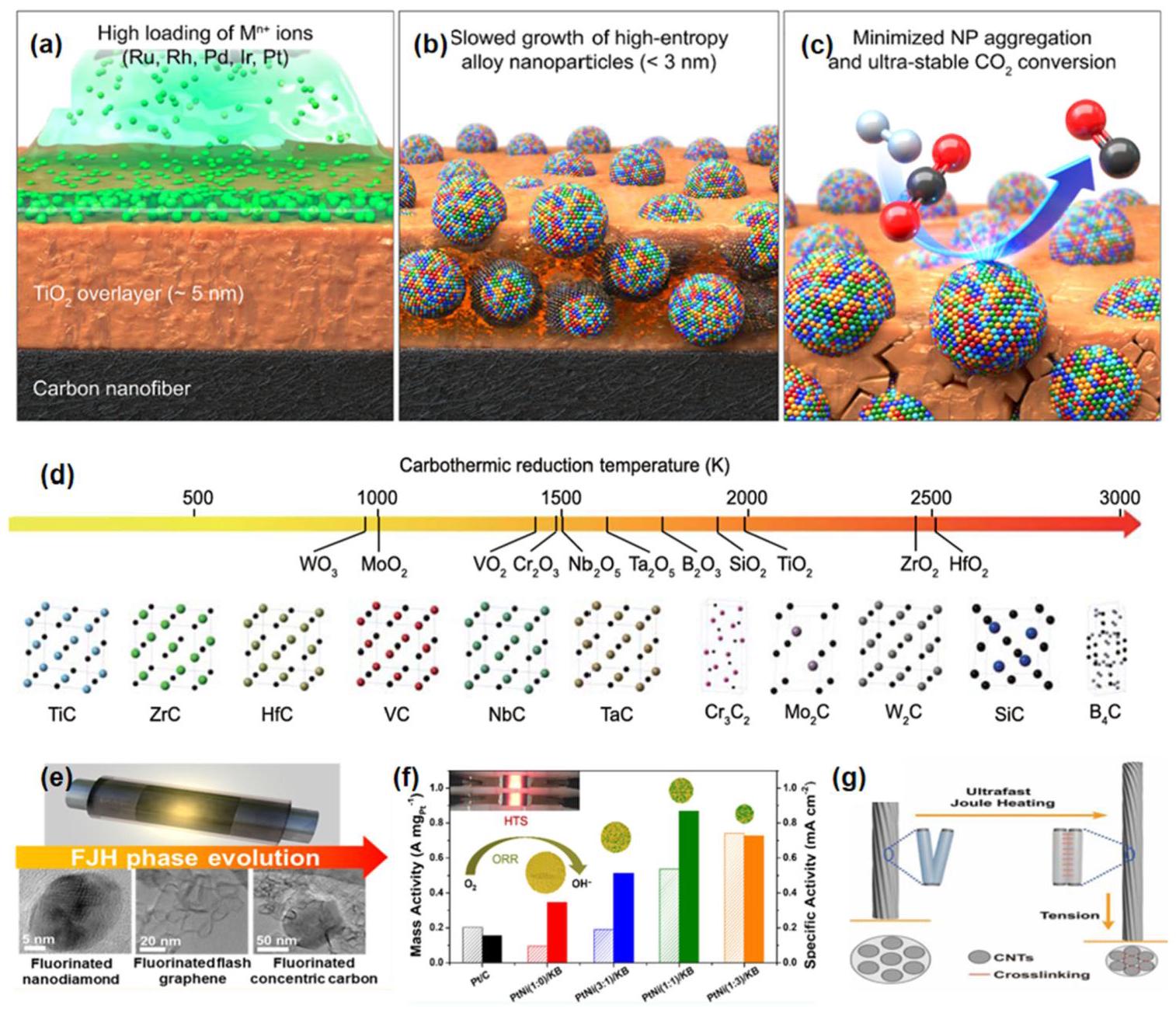

图5:(a-c) 使用HTS合成HEA、抑制生长和应用催化的示意图。转载许可:版权所有2023,美国化学学会[52]。(d) 源自Ellingham图的氧化物碳热还原温度,以及11种碳化物的晶体结构。根据CC-BY许可条款转载[53]。版权所有2022,Bing Deng等,由Springer Nature出版。(e) FJH过程中碳材料的相演化。转载许可:版权所有2021,美国化学学会[54]。(f) PtNi纳米颗粒的ORR活性。转载许可:版权所有2022,美国化学学会[55]。(g) HTS诱导的CNT纤维焊接过程示意图。转载许可:版权所有2019,英国皇家化学学会[56]。

分析结果:HTS技术能够高效调控颗粒尺寸和分散度,通过"阻碍团聚法"和"锚定生长法"控制纳米颗粒的形成和稳定,同时能够制备传统方法难以实现的亚稳材料。

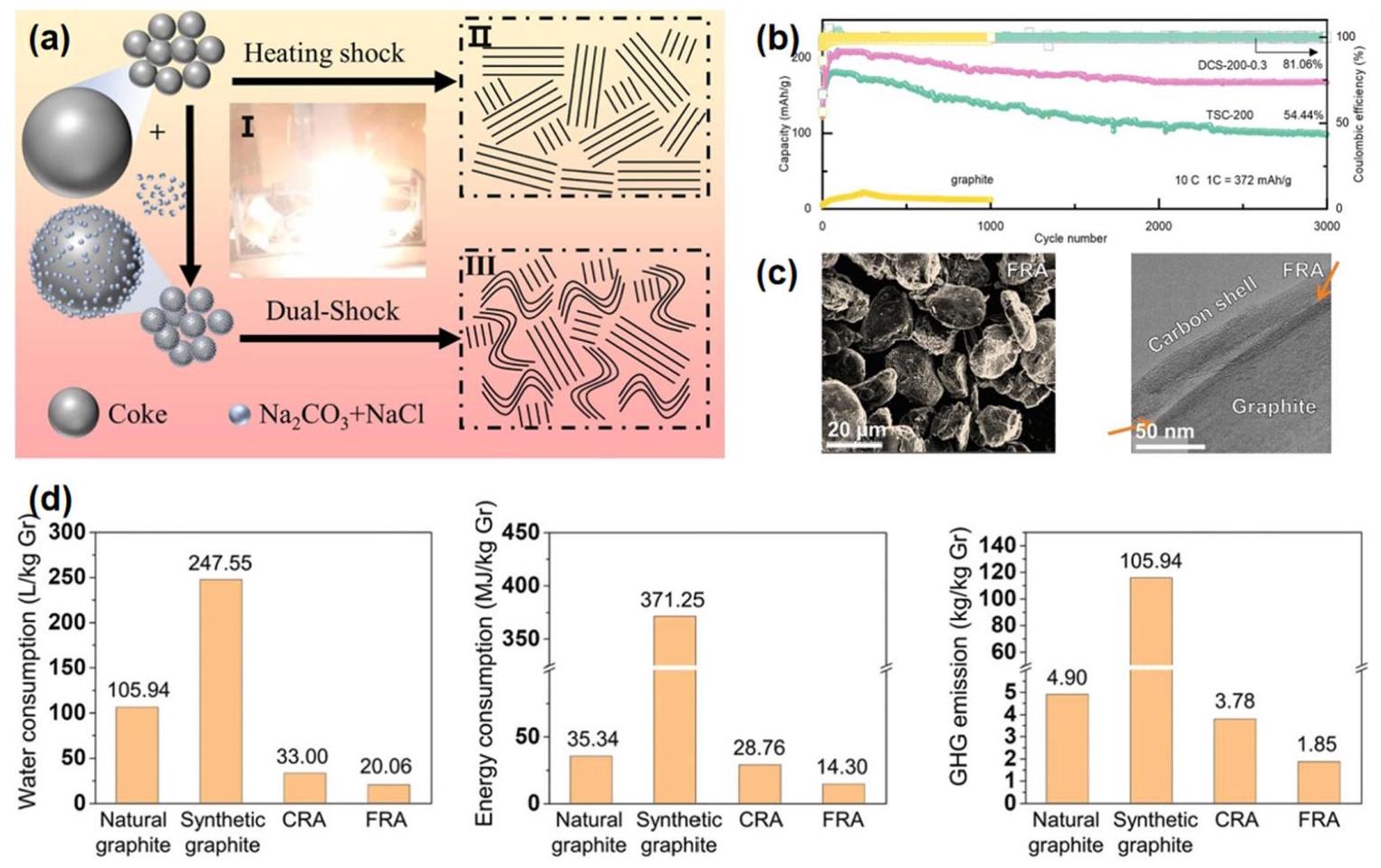

热冲击与双冲击的比较及FRA的性能

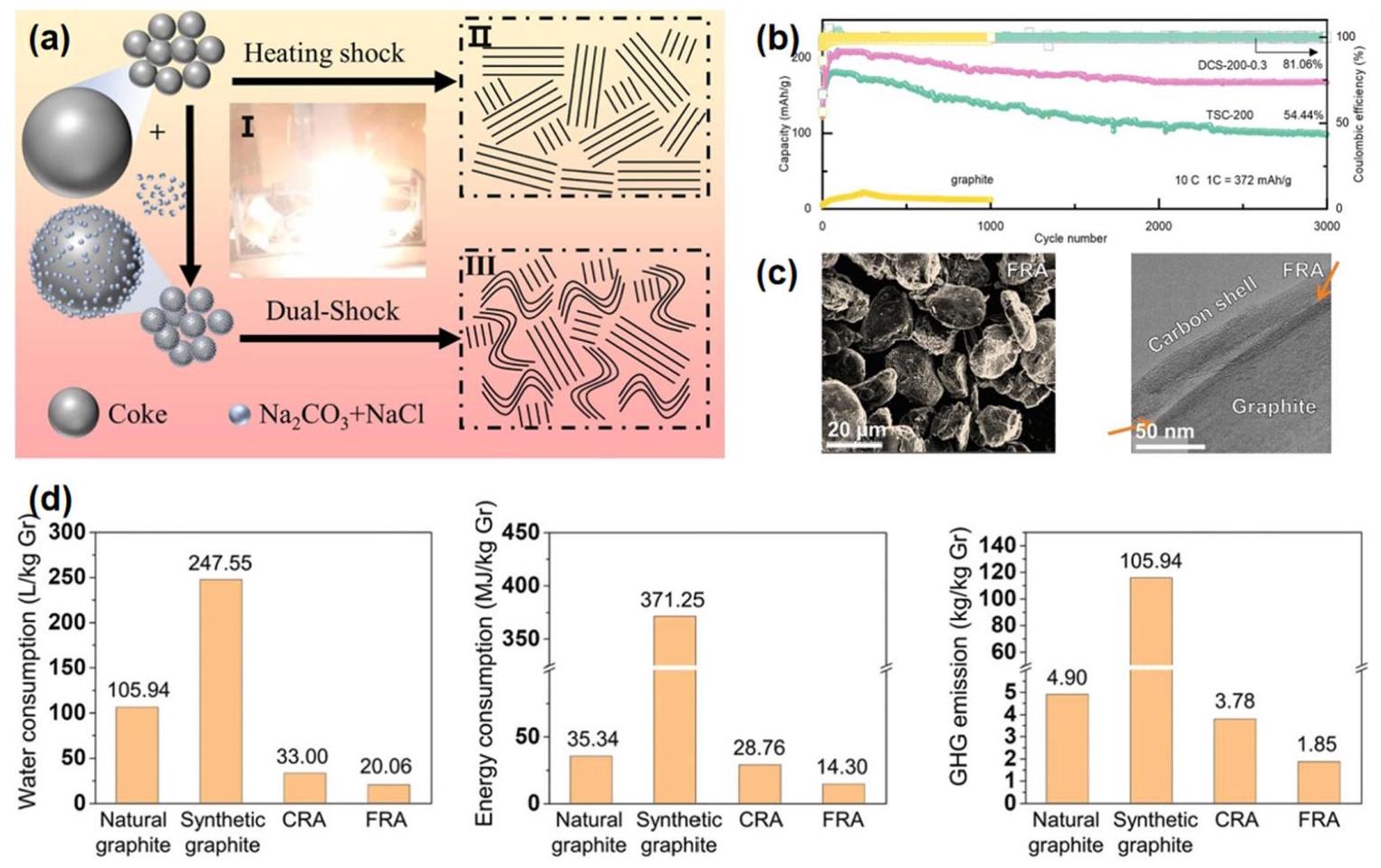

图6:(a) 热冲击和双冲击的示意图比较。(b) TSC-200和DSC-200的电化学性能。转载许可:版权所有2024,美国化学学会[71]。(c) FRA的SEM和TEM图像。(d) 生产1kg不同石墨负极材料的水耗、能耗和温室气体排放。转载许可:版权所有2022,Wiley-VCH GmbH [72]。

分析结果:HTS技术能够热力学促进石墨化,在超高温(3228K)下通过热冲击制备由晶态和非晶态碳组成的混合结构碳,表现出极大的容量。同时,HTS可用于高效再生石墨负极,去除有机粘结剂并分解电阻性杂质,同时保护石墨结构不受损坏。

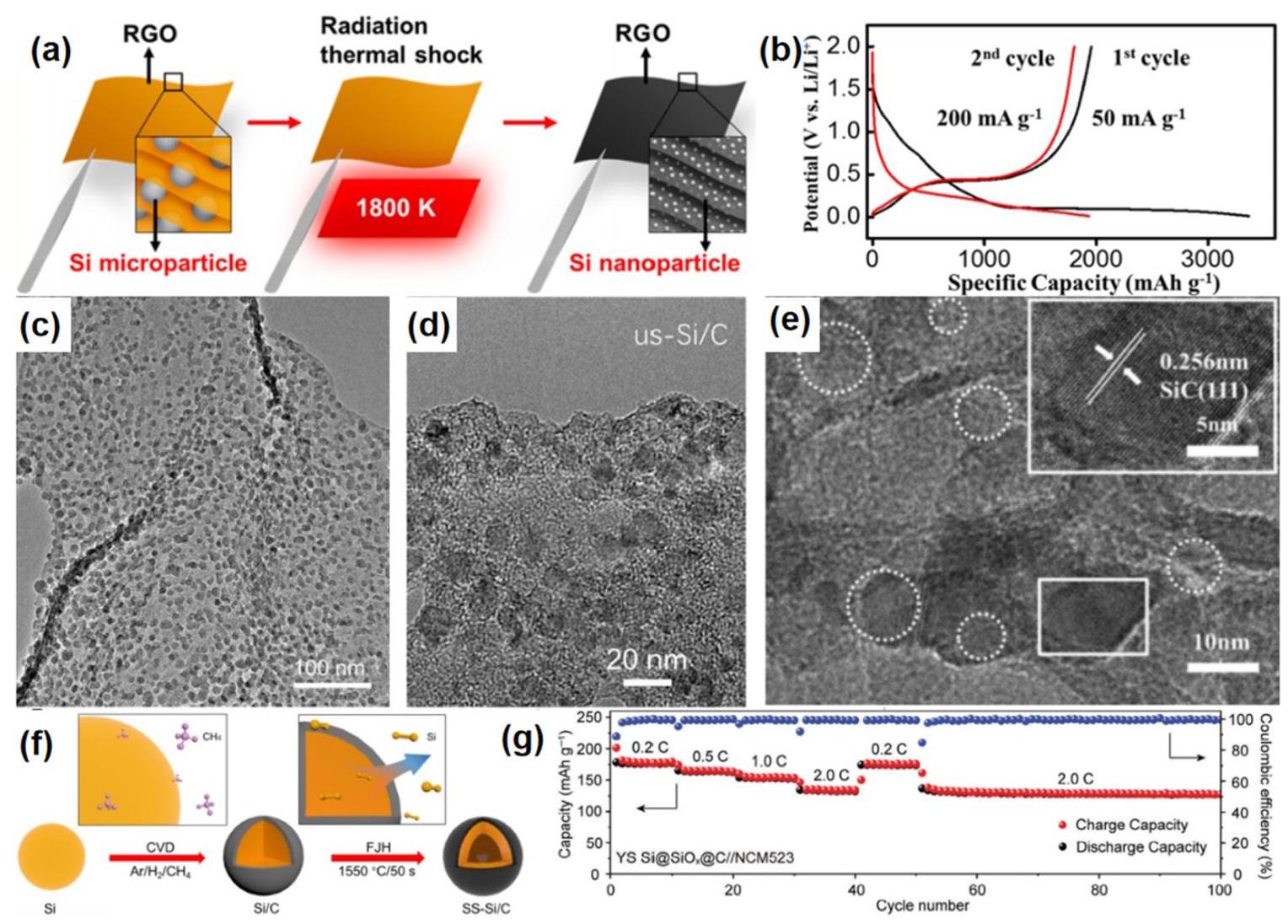

硅碳复合材料的合成与性能

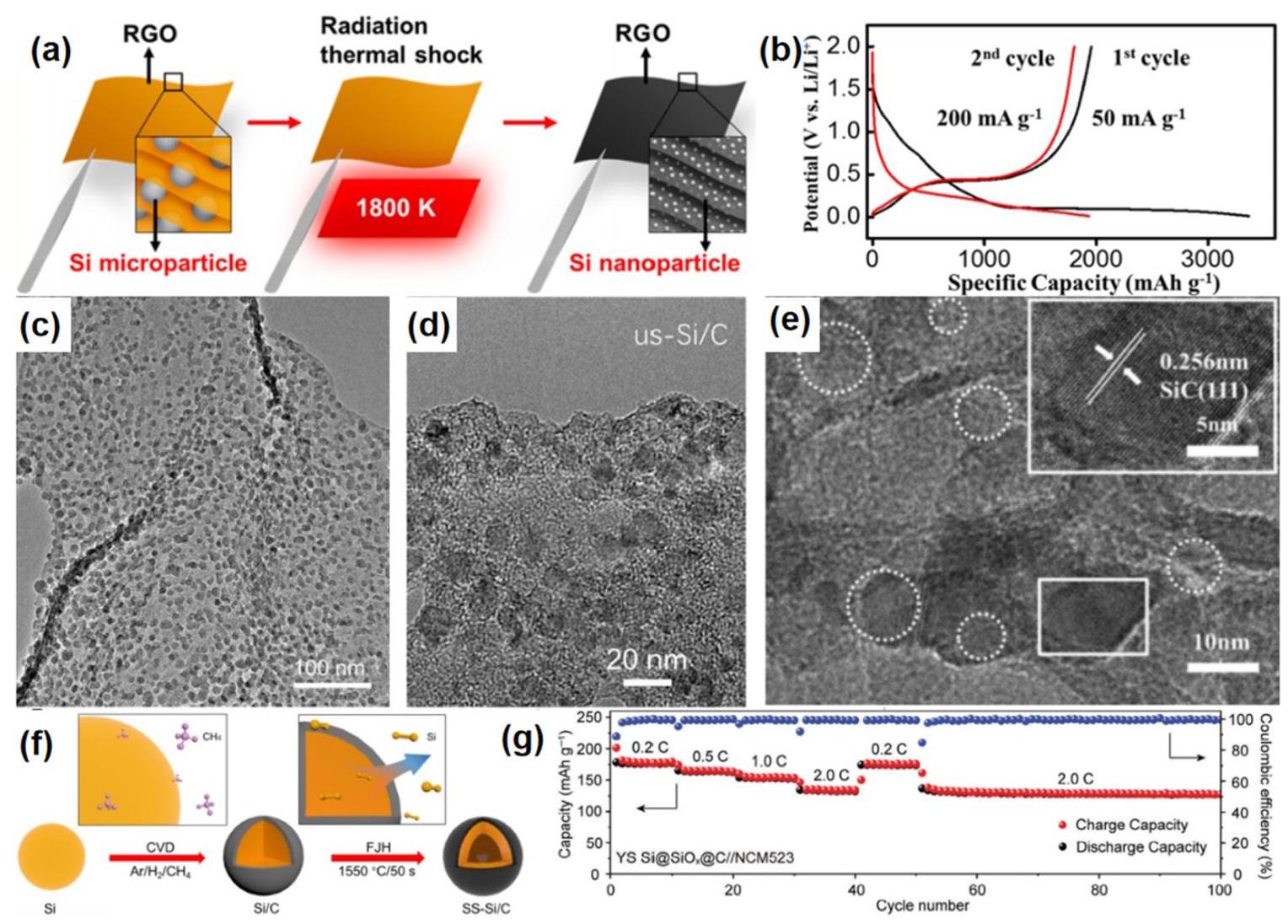

图7:(a) 从RGO-SiMPs合成RGO-SiNPs的示意图。(b) RGO SiNP薄膜的性能图。转载许可:版权所有2016,美国化学学会[73]。(c, d) us-Si/C电极的TEM图像(c)循环前和(d)循环200次后。转载许可:版权所有2024,英国皇家化学学会[74]。(e) F-Si@rGO的HRTEM图像。转载许可:版权所有2024,Elsevier [75]。(f) SS-Si/C合成过程示意图。转载许可:版权所有2024,美国化学学会[76]。(g) 材料的倍率性能。转载许可:版权所有2024,Wiley-VCH GmbH [77]。

分析结果:HTS技术能够快速制备嵌入硅纳米颗粒的导电RGO复合材料,硅的嵌入促进了电子传输。超小硅纳米颗粒均匀嵌入碳化纳米片中,不仅显示出超细Si纳米颗粒的高放电活性,还缓冲了Si高达400%的体积变化带来的损害。

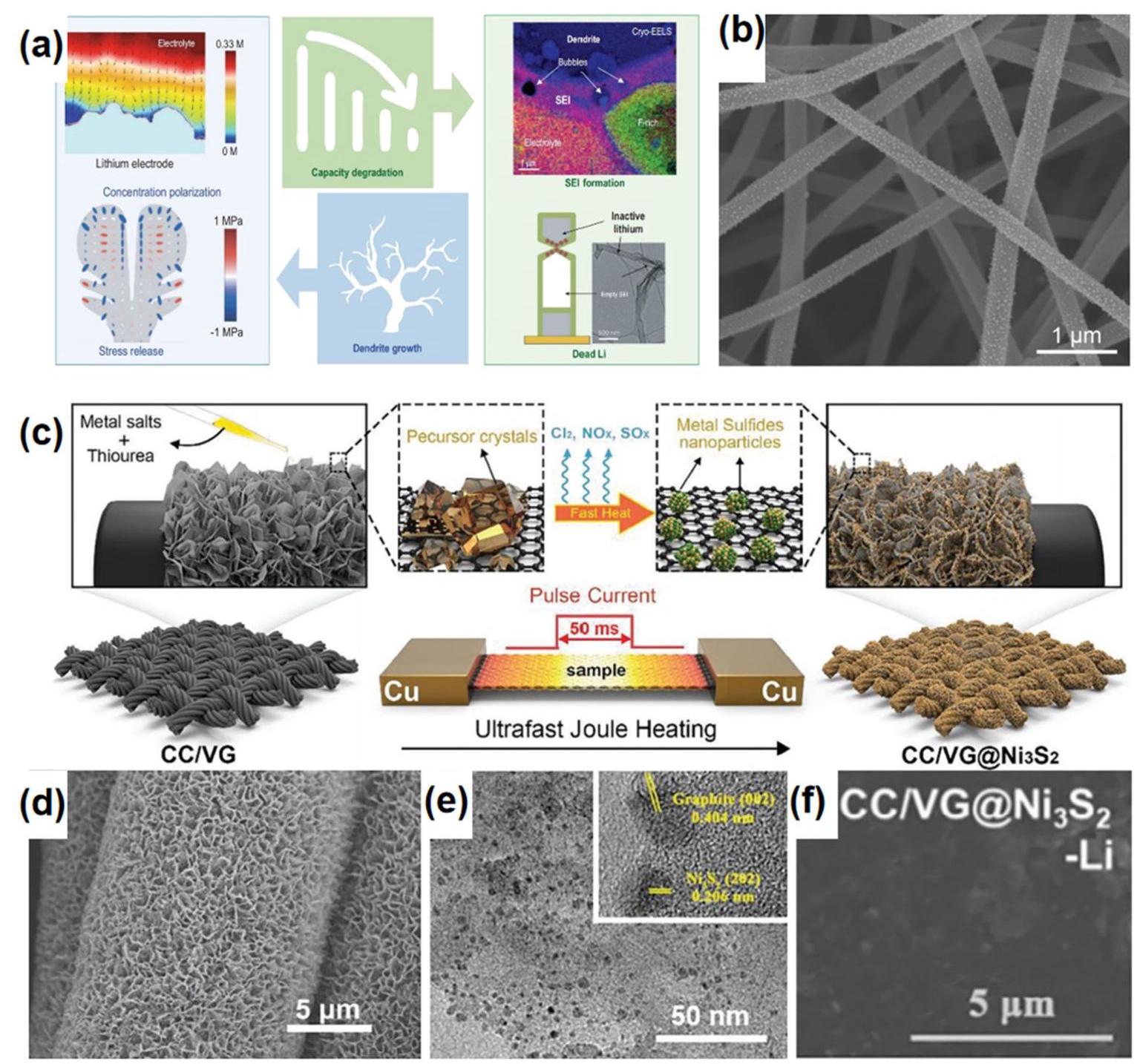

锂金属电池挑战与HTS解决方案

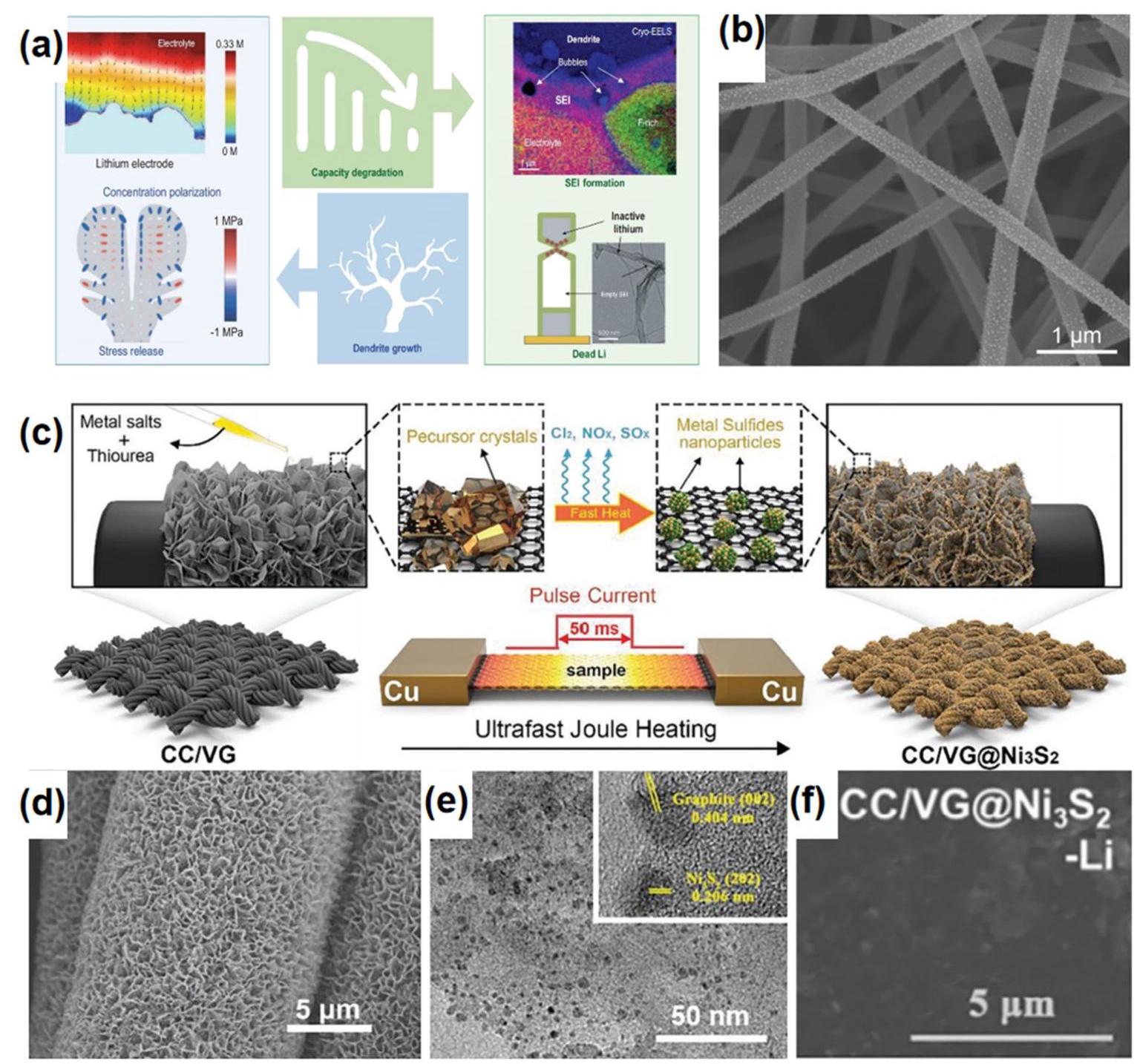

图8:(a) 影响可充电锂金属电池循环寿命的四个因素。转载许可:版权所有2022,牛津大学出版社[78]。(b) 通过HTS合成的CNFs上AgNPs的SEM图像。转载许可:版权所有2017,Wiley-VCH GmbH [79]。(c) CC/VG@Ni₃S₂合成过程的示意图。(d) SEM,(e) TEM和HRTEM图像 of CC/VG@Ni₃S₂支架。(f) 使用CC/VG@Ni₃S₂制备的拆解对称电池经过50次循环后的SEM图像。转载许可:版权所有2024,Wiley-VCH GmbH [80]。

分析结果:HTS技术能够在CNF上制备均匀的银(Ag)纳米颗粒(约40nm),有效调节Li的沉积行为,导致Li在3D碳结构内均匀分散。垂直石墨(VG)修饰的硫化镍(Ni₃S₂)纳米颗粒在碳布(CC)基底上成功合成,即使在高电流密度下,经过50多次动态锂沉积和剥离循环,电极表面仍然光滑,显著抑制了锂枝晶生长。

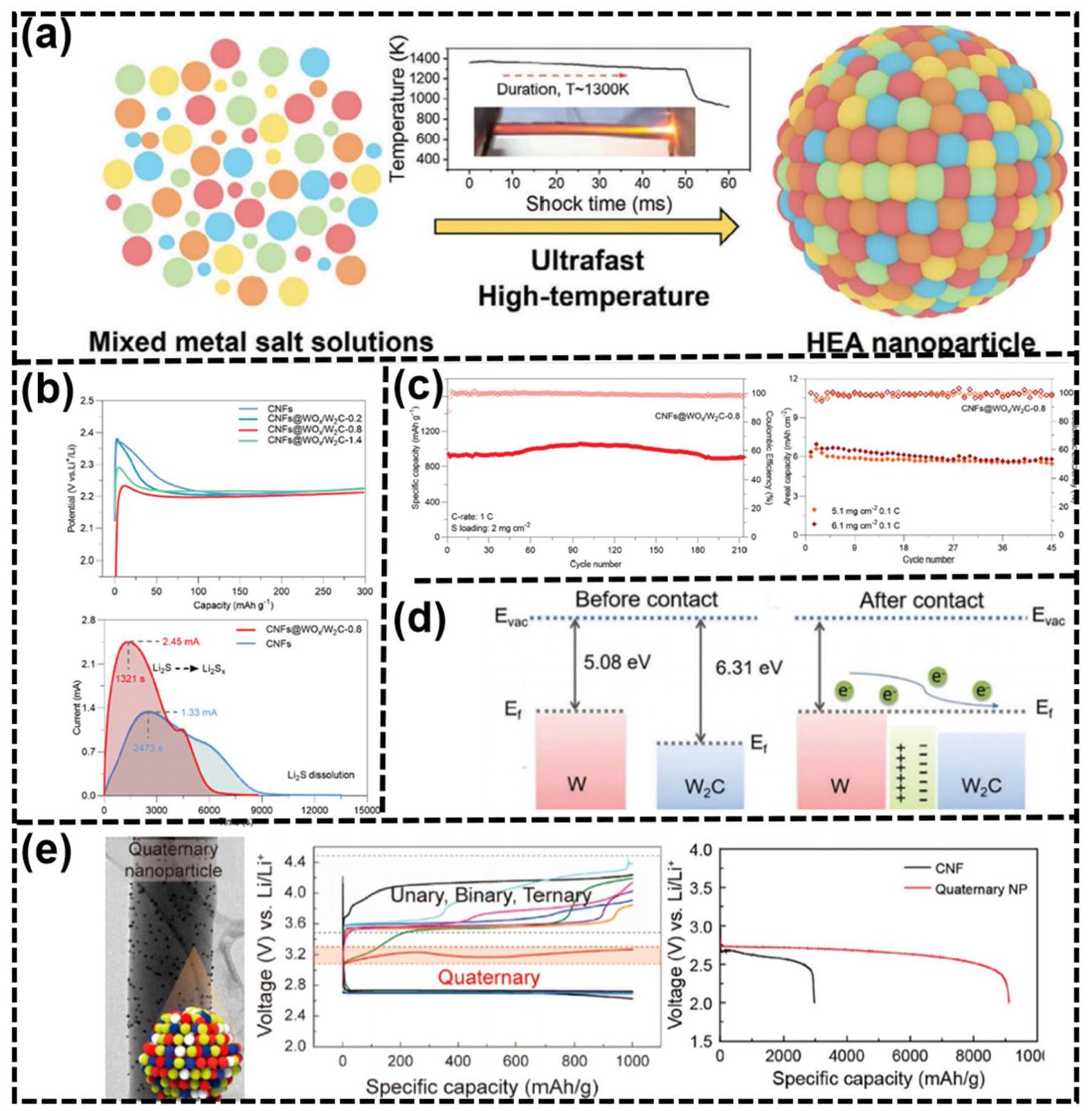

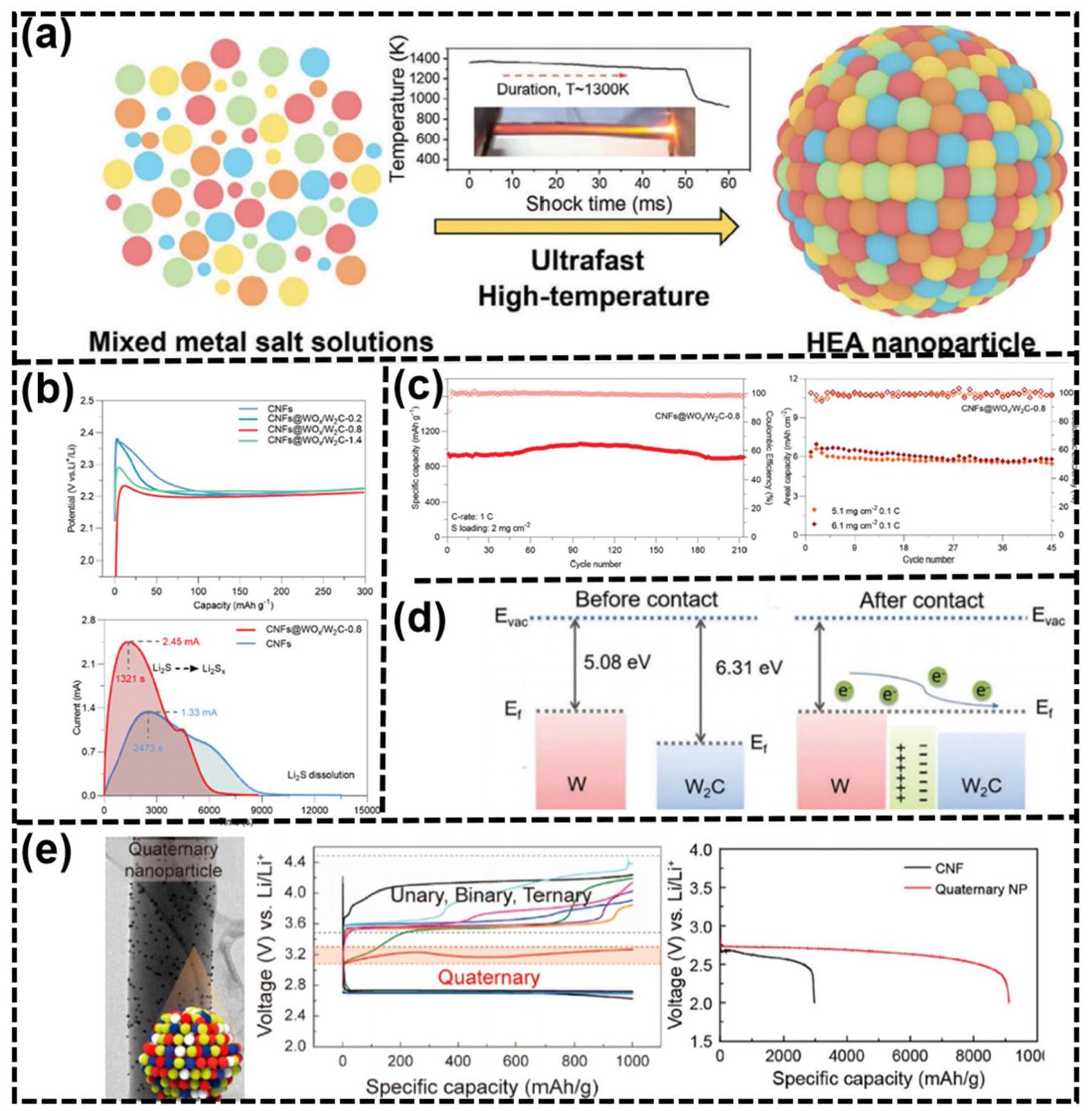

高熵合金与异质结构催化剂的性能

图9:(a) CoNiFePdV高熵合金的形成和结构表征。根据CC-BY许可条款转载[88]。版权所有2024,Yunhan Xu, Wenchuang Yuan, Chuannan Geng等,由Wiley-VCH GmbH出版。(b, c) CNFs@WOₓ/W₂C-0.8的性能图。转载许可:版权所有2024,Wiley-VCH GmbH [89]。(d) W和W₂C接触前后的能带结构示意图。根据CC-BY许可条款转载[90]。版权所有2024,Huiyi Dong, Lu Wang, Yi Cheng等,由Wiley-VCH GmbH出版。(e) 电极的性能。转载许可:版权所有2021,美国化学学会[91]。

分析结果:HTS技术成功设计并制备了CoNiFePdV高熵合金(HEA)纳米催化剂,五种元素(Co、Ni、Fe、Pd和V)的掺入大大加速了多电子和逐步硫氧化还原反应。异质结构WOₓ/W₂C纳米催化剂通过超快焦耳加热合成, resulting heterointerfaces增强了Li₂S氧化的电催化活性,同时促进了可控的Li₂S沉积。

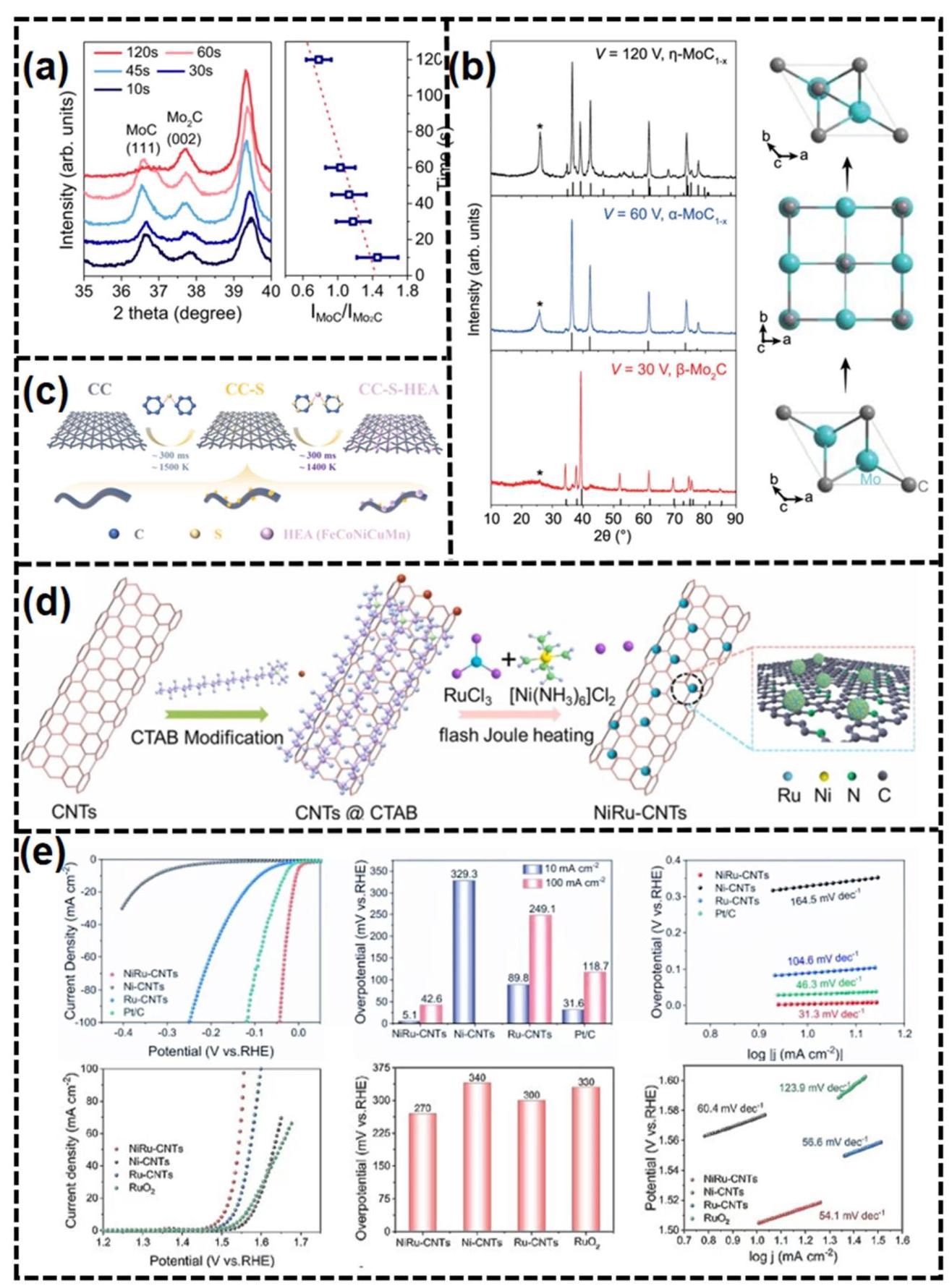

电催化水分解相关材料与性能

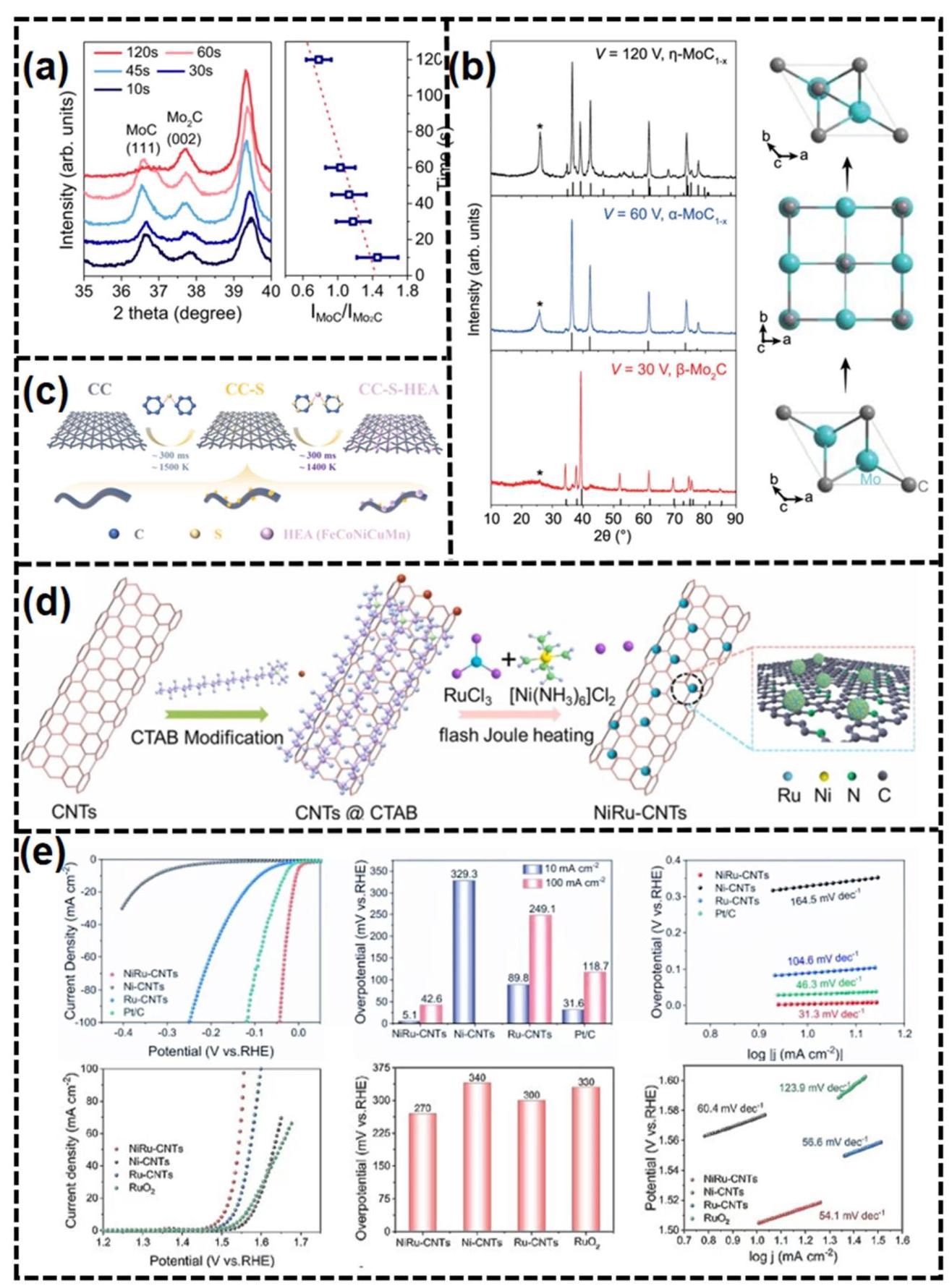

图10:(a) Mo₂C/MoC/CNT的XRD图谱。根据CC-BY许可条款转载[101]。版权所有2022,Chengyu Li等,由Springer Nature出版。(b) β-Mo₂C, α-MoC₁₋ₓ和η-MoC₁₋ₓ的XRD和结构图。根据CC-BY许可条款转载[53]。版权所有2022,Bing Deng等,由Springer Nature出版。(c) CC-S-HEA合成机理示意图。转载许可:版权所有2023,清华大学出版社[102]。(d) NiRu-CNTs催化剂合成过程示意图。(e) 材料的电化学性能图。转载许可:版权所有2023,Elsevier [100]。

分析结果:通过调节反应持续时间,合成了高效的Mo₂C/MoC/CNT氢演化反应催化剂,表明MoC(111)与Mo₂C(002)的比例随着加热时间的增加而减少。FJH在300ms内快速合成了碳布上碳负载的高熵合金硫化物纳米颗粒(CC-S-HEA),实现了强大的自支撑性能。通过FJH方法在0.5s内合成了均匀分散在富氮CNTs上的NiRu合金纳米颗粒(NiRu-CNTs),表现出卓越的HER和OER性能。

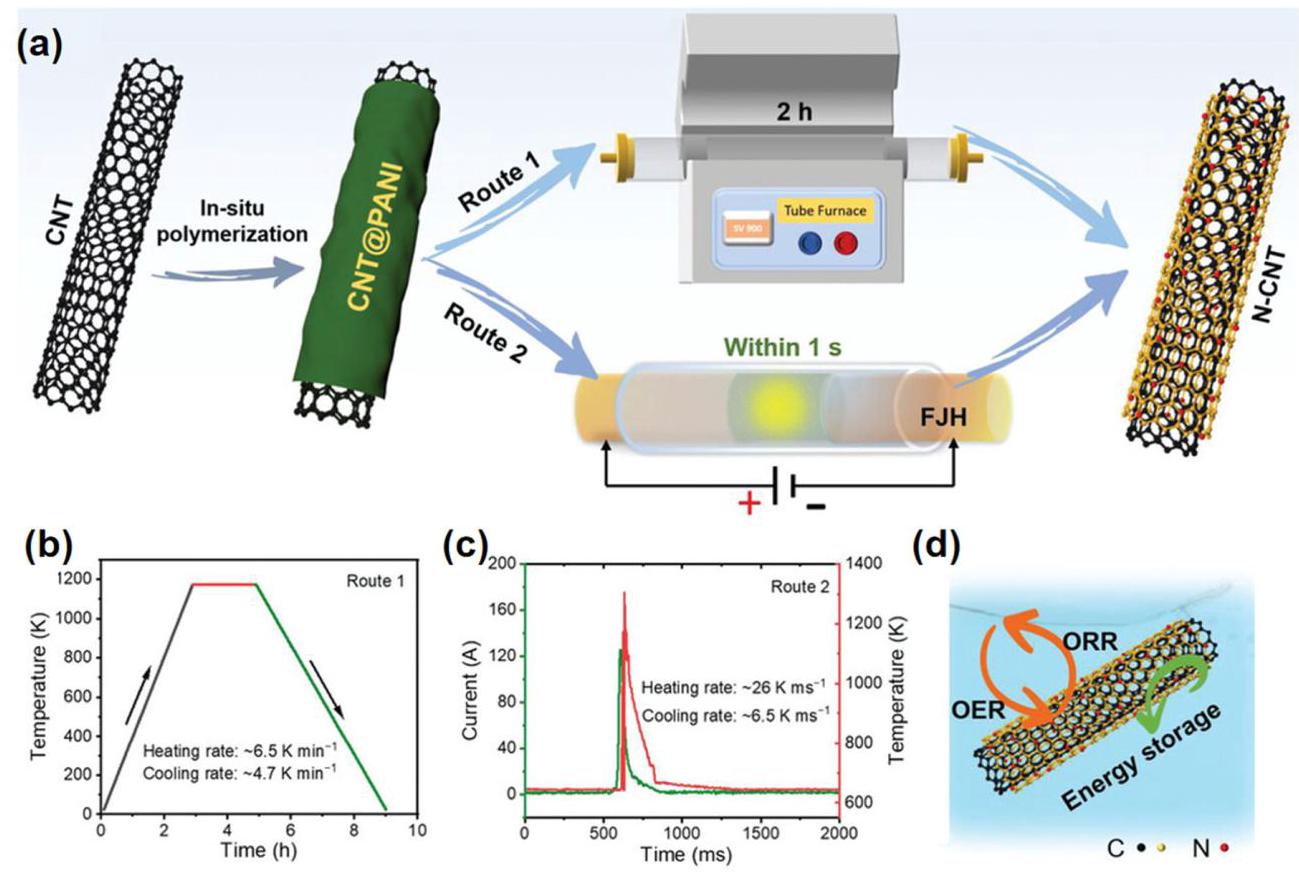

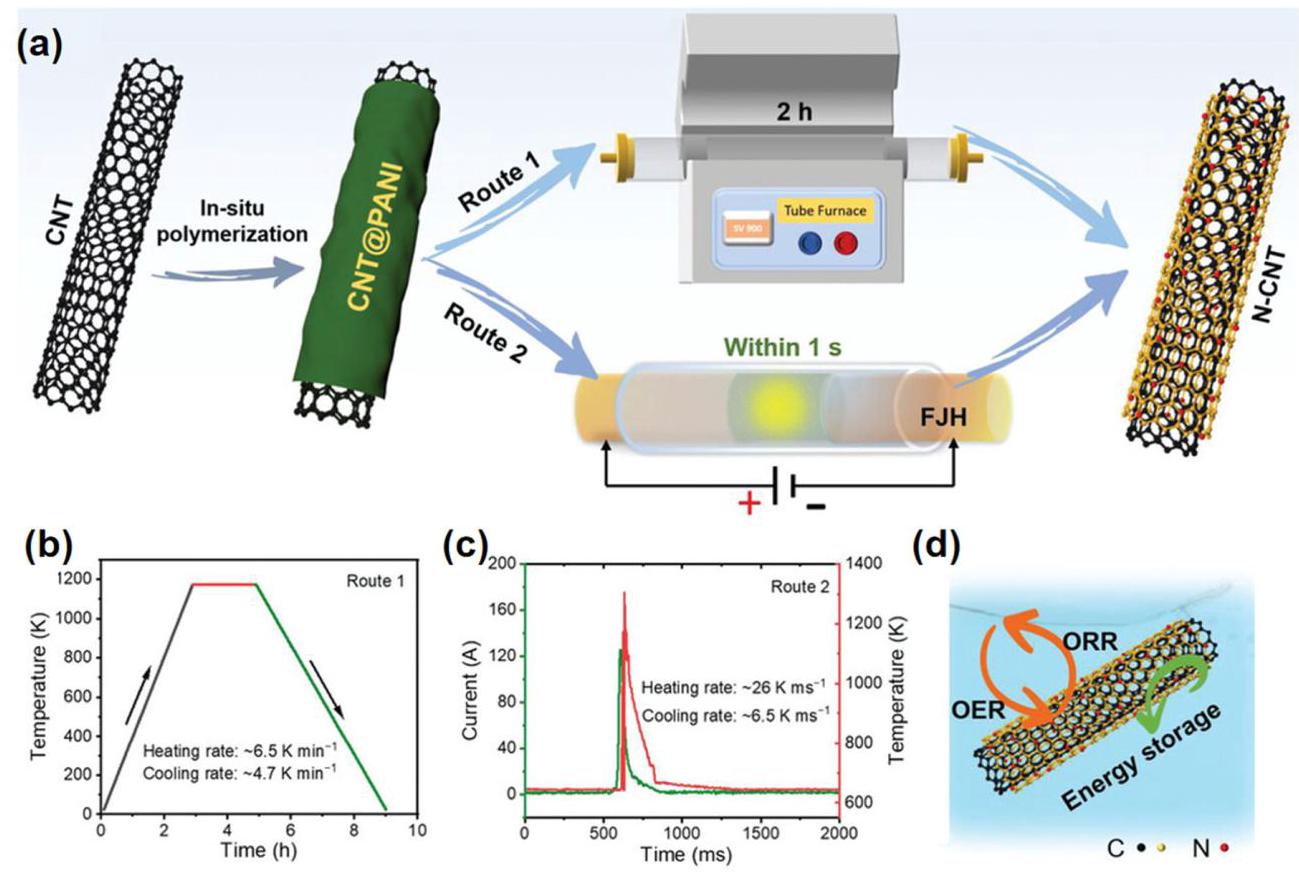

传统与FJH合成方法比较及N-CNTs性能

图11:(a) 传统和FJH合成方法对N-CNTs的示意图比较。(b) 传统合成过程相关的温度曲线。(c) FJH合成方法对应的温度曲线。(d) 合成的N-CNTs在能量存储和转换应用中的电化学性能指标。转载许可:版权所有2024,Wiley [112]。

分析结果:FJH技术提供了碳材料合成和改性的显著优势,其特征是合成时间极短和能耗最小。使用高效的FJH方法成功创建了无金属杂原子掺杂碳材料(N-CNT),仅用1秒就获得了结果。闪蒸N-CNTs对ORR表现出卓越的催化活性,其性能与通过传统耗时热解方法生产的样品相当。

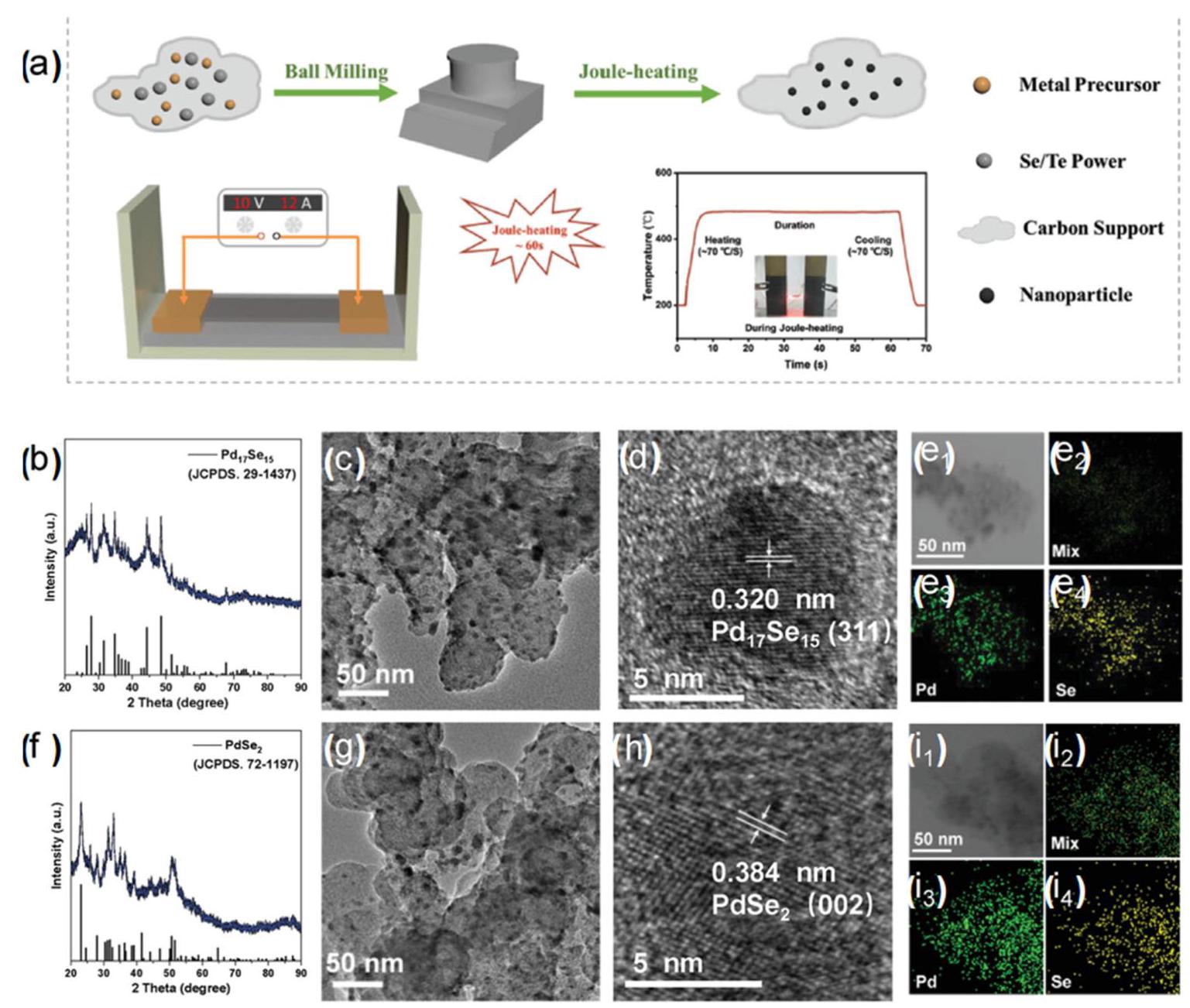

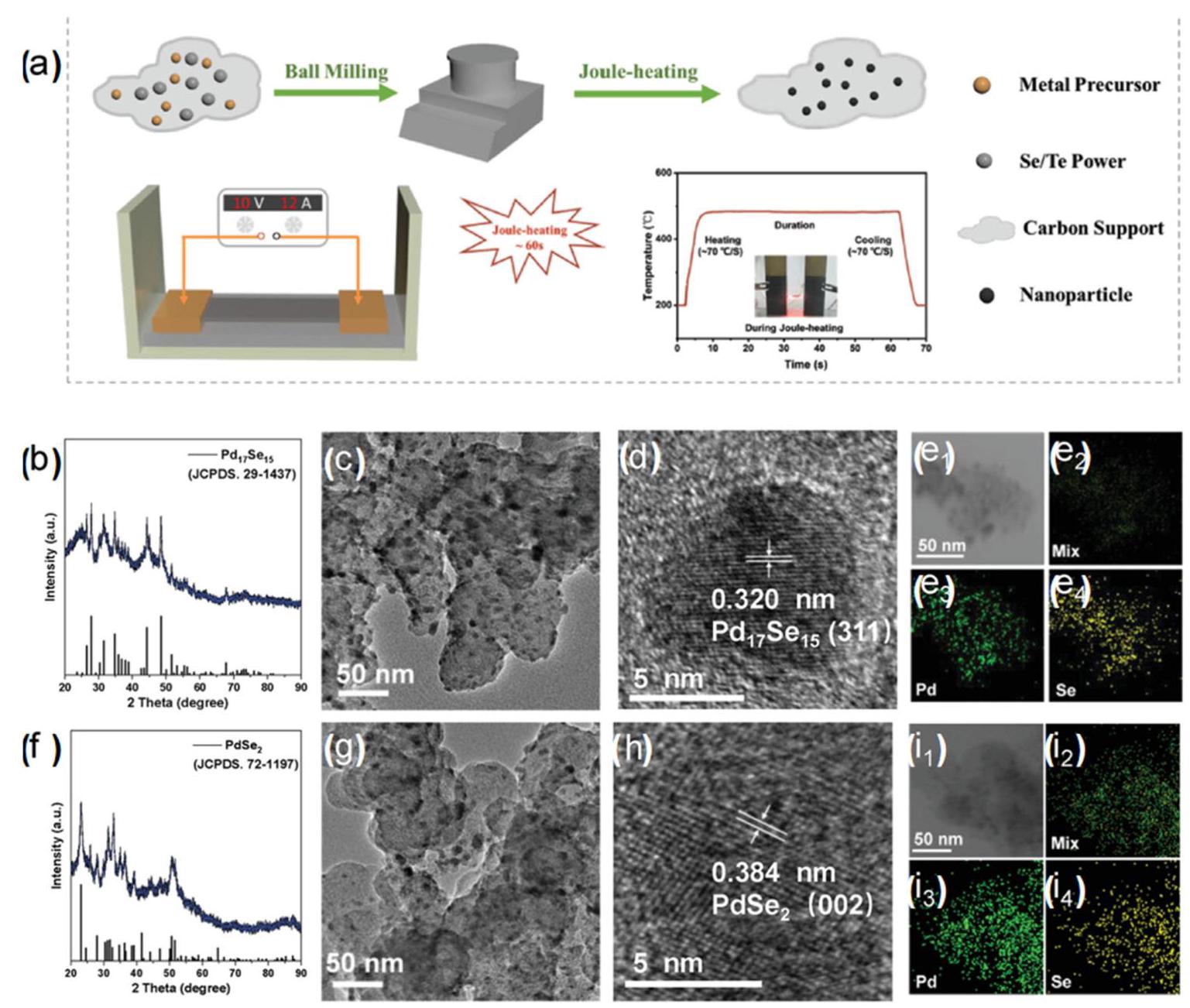

碳负载Pd-Se纳米颗粒的合成与表征

图12:(a) 研究呈现的示意图。(b, f) XRD图谱,(c, g) TEM图像,(d, h) HRTEM图像,(e1, i1) 扫描TEM图像,和(e2-e4, i2-i4) (b-e4) Pd₁₇Se₁₅ NPs/C和(f-i4) PdSe₂ NPs/C的相应元素映射。转载许可:版权所有2024,Wiley-VCH GmbH [113]。

分析结果:通过快速焦耳加热制备了碳负载的Pd-Se纳米颗粒,细小的纳米颗粒尺寸及其在碳基底上的均匀分布导致在碱性介质中优异的ORR性能。碳负载的立方Pd₁₇Se₁₅纳米颗粒在碱性溶液中表现出比商业Pd/C催化剂(0.85V)更高的半波电位(0.89V),展示了碳负载纳米颗粒在开发高效ORR电催化剂方面的潜力。

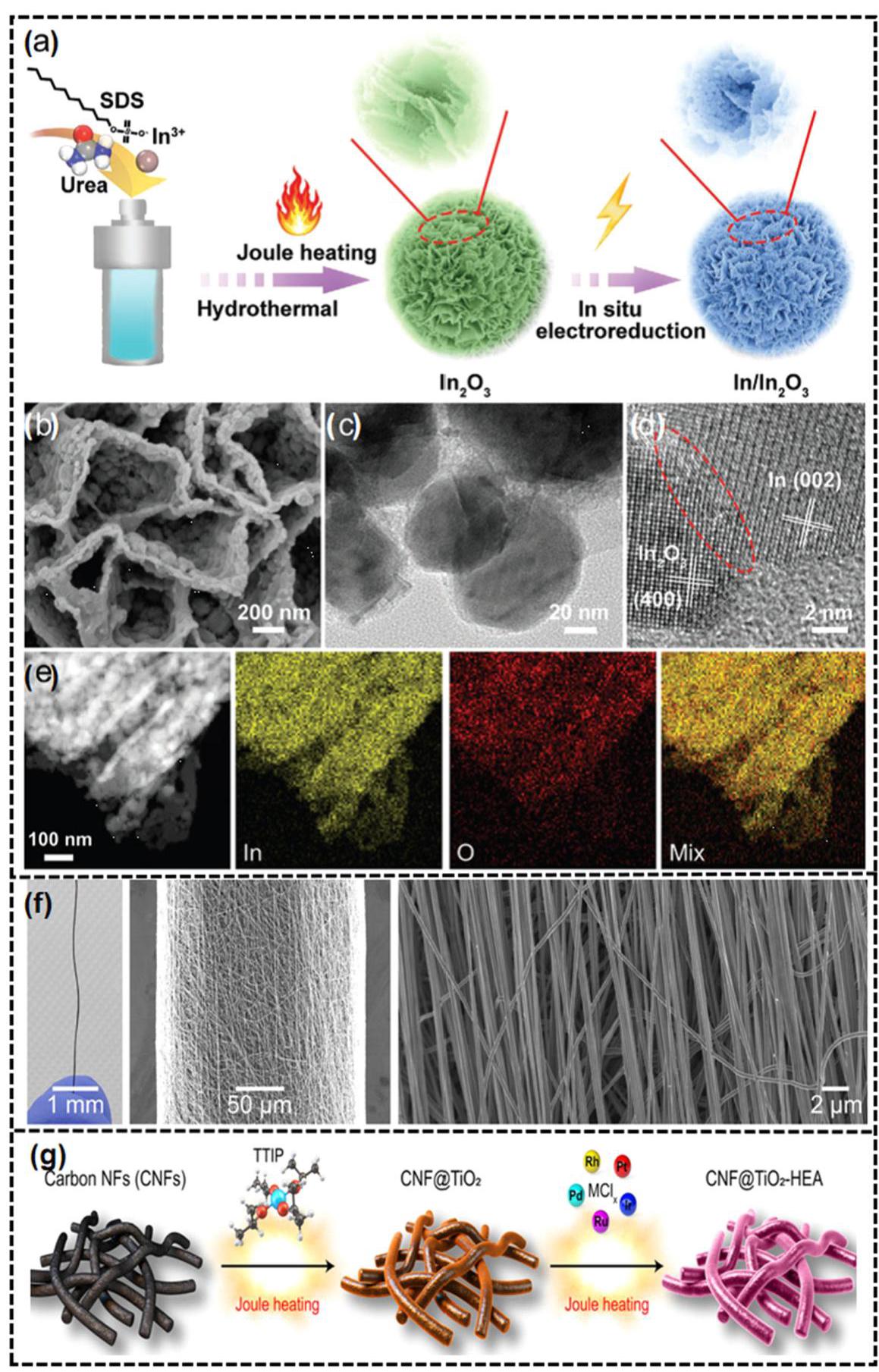

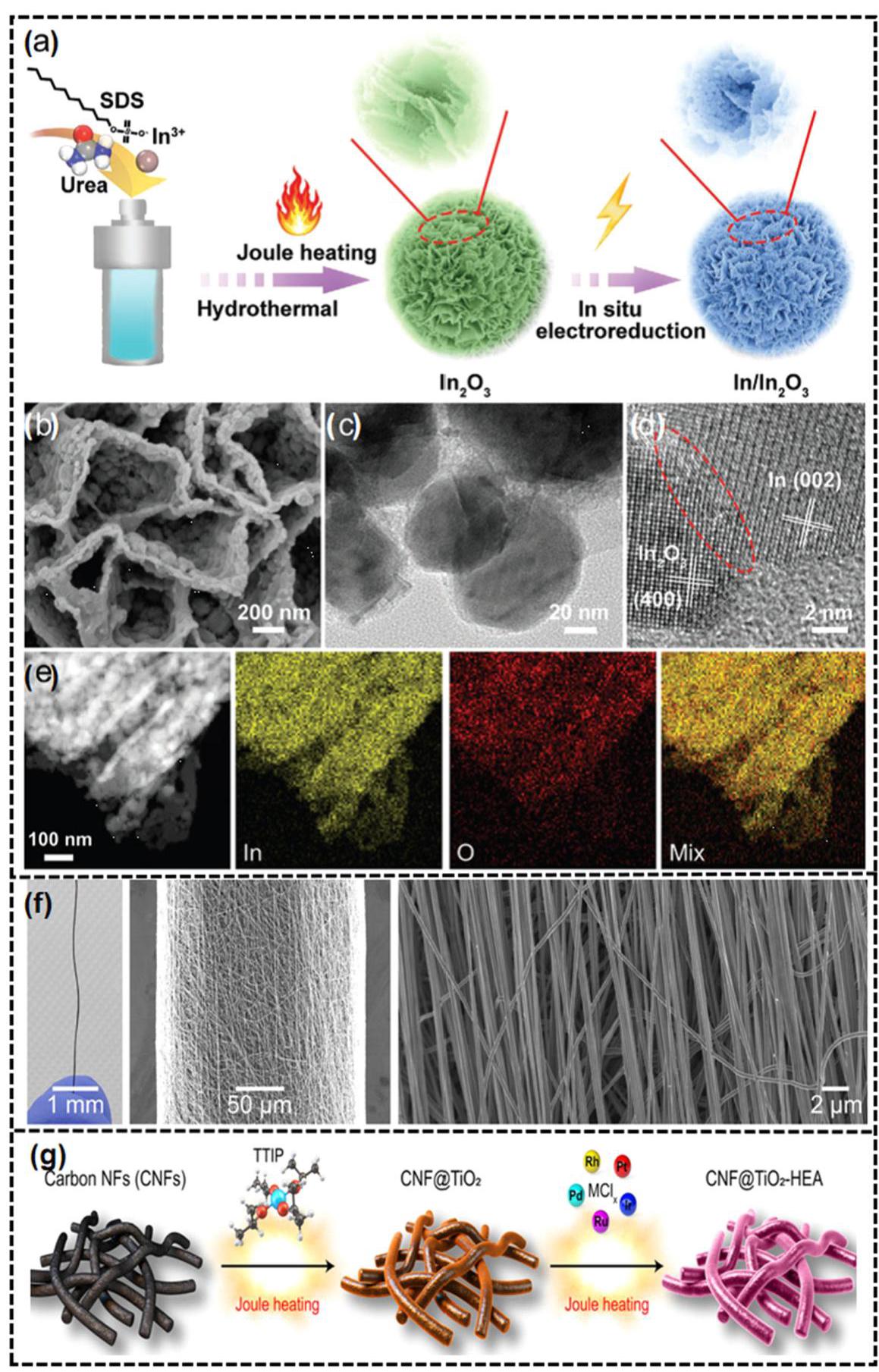

In/In₂O₃催化剂制备与表征

图13:(a) 制备In/In₂O₃催化剂的示意图。(b) SEM,(c) TEM,(d) HRTEM图像,和(e) In/In₂O₃的相应元素映射。转载许可:版权所有2024,Wiley-VCH GmbH [114]。(f) CNF纱线的照片和SEM图像。(g) 描述开发的合成方案的示意图。转载许可:版权所有2023,美国化学学会[52]。

分析结果:使用焦耳加热将In(OH)₃前驱体加热至800°C-2400°C获得In/In₂O₃异质结构。焦耳加热过程和原位电化学还原允许精确设计催化剂结构和表面性质,导致异质界面的创建。优化的In/In₂O₃催化剂在电催化还原CO₂方面表现出改进的性能。异质界面处的InO物种有效调节表面化学,促进CO₂活化,并促进高效电催化转化。

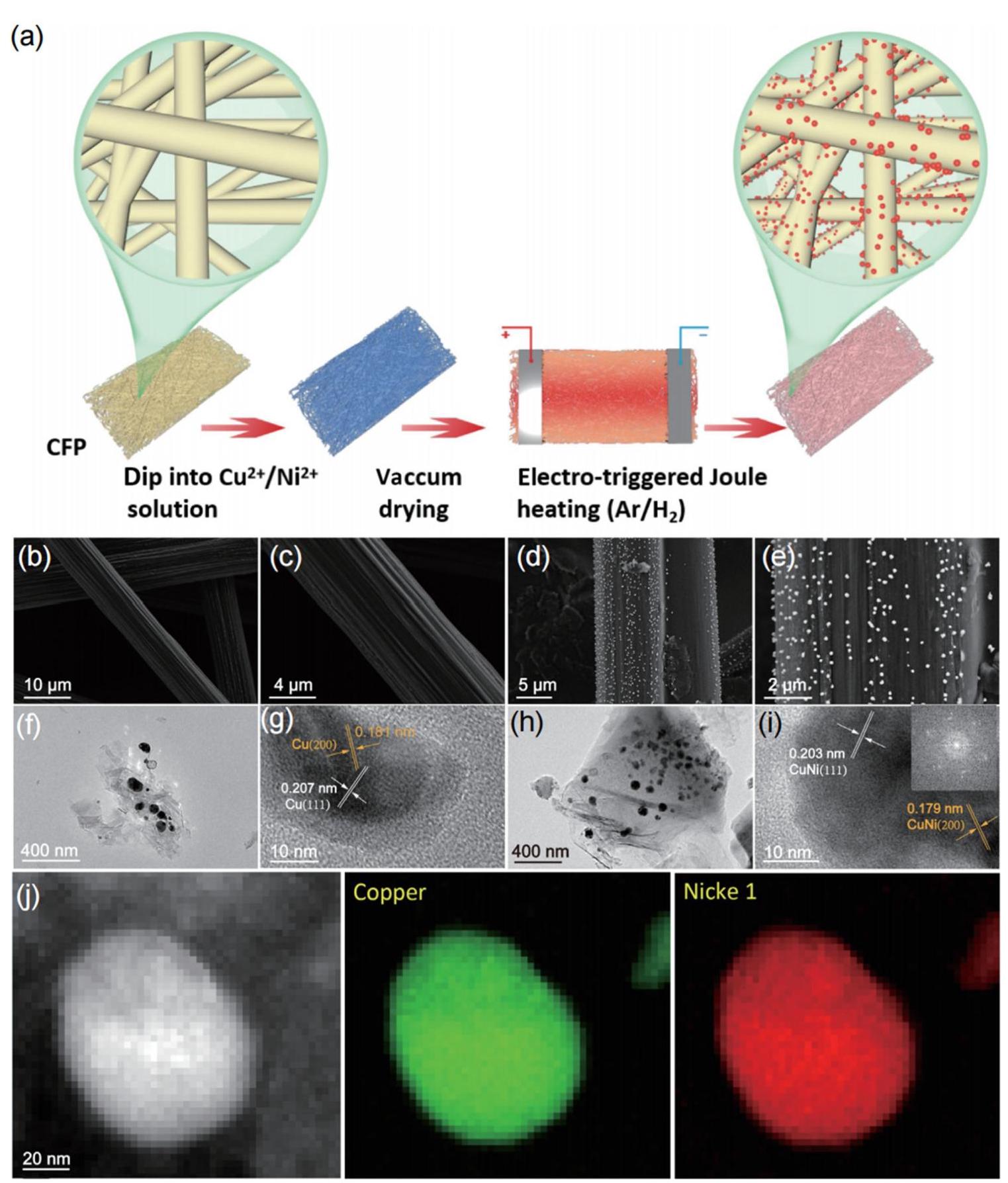

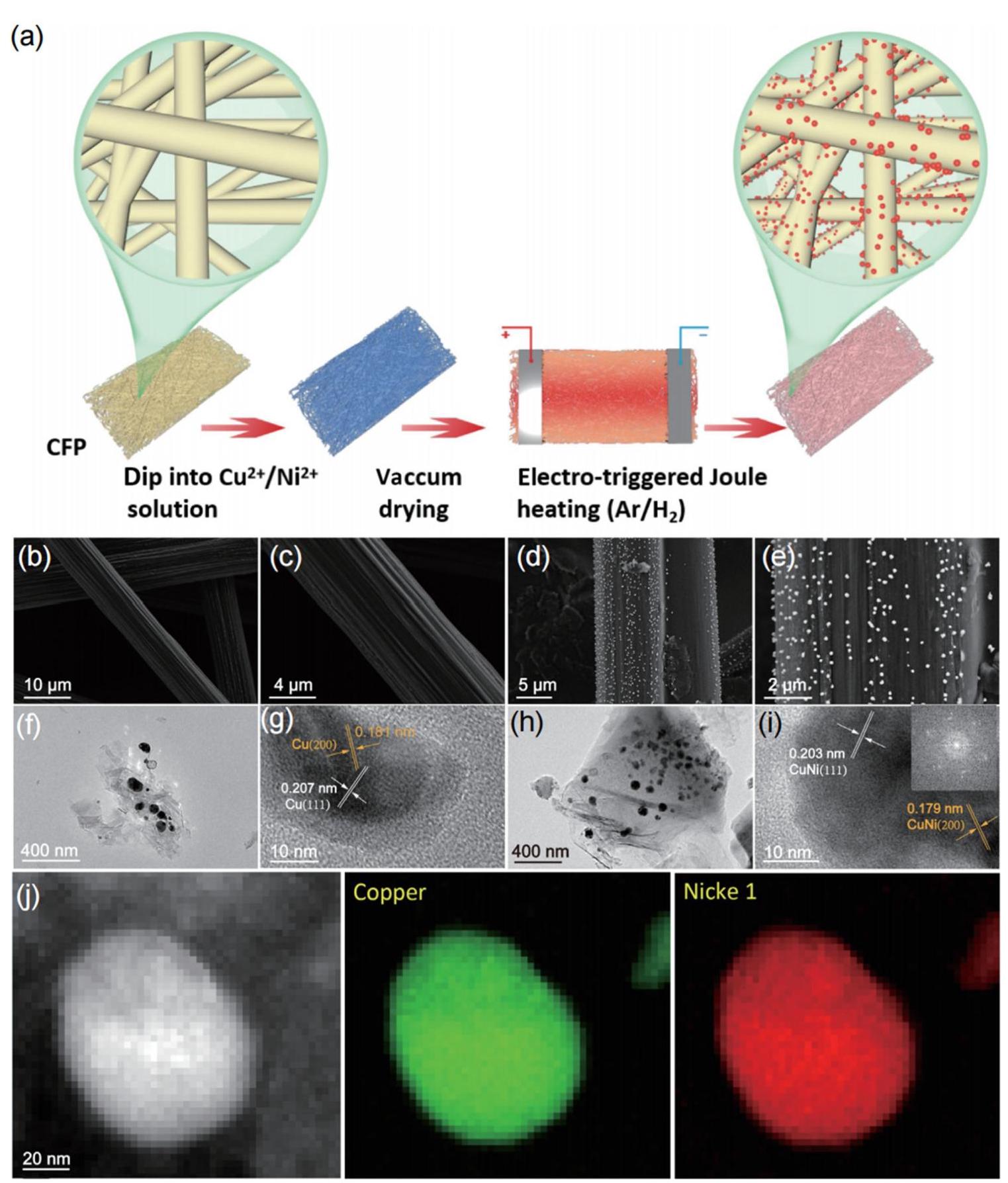

CFP-CuₓNiᵧ合成与表征

图14:(a) CFP-CuₓNiᵧ合成示意图。(b, c) CFP的SEM图像。(d, e) CFP-Cu₁Ni₁的SEM图像。(f, g) CFP-Cu的TEM和HRTEM图像。(h, i) CFP-Cu₁Ni₁的TEM和HRTEM图像。(j) CFP-Cu₁Ni₁的EELS元素映射。转载许可:版权所有2023,清华大学出版社[118]。

分析结果:使用FJH方法合成了均匀分散在碳纤维纸(CFP)上的单相Cu₁Ni₁纳米合金催化剂。CFP-Cu₁Ni₁表现出高电催化活性。理论计算表明,将Cu与Ni合金化成单相会使d带中心上移,增强NO₃⁻吸附同时削弱NH₃吸附。这项工作提出了一种使用FJH技术快速合成均匀分散单相纳米合金催化剂的新方法,旨在增强NO₃RR用于氨生产。

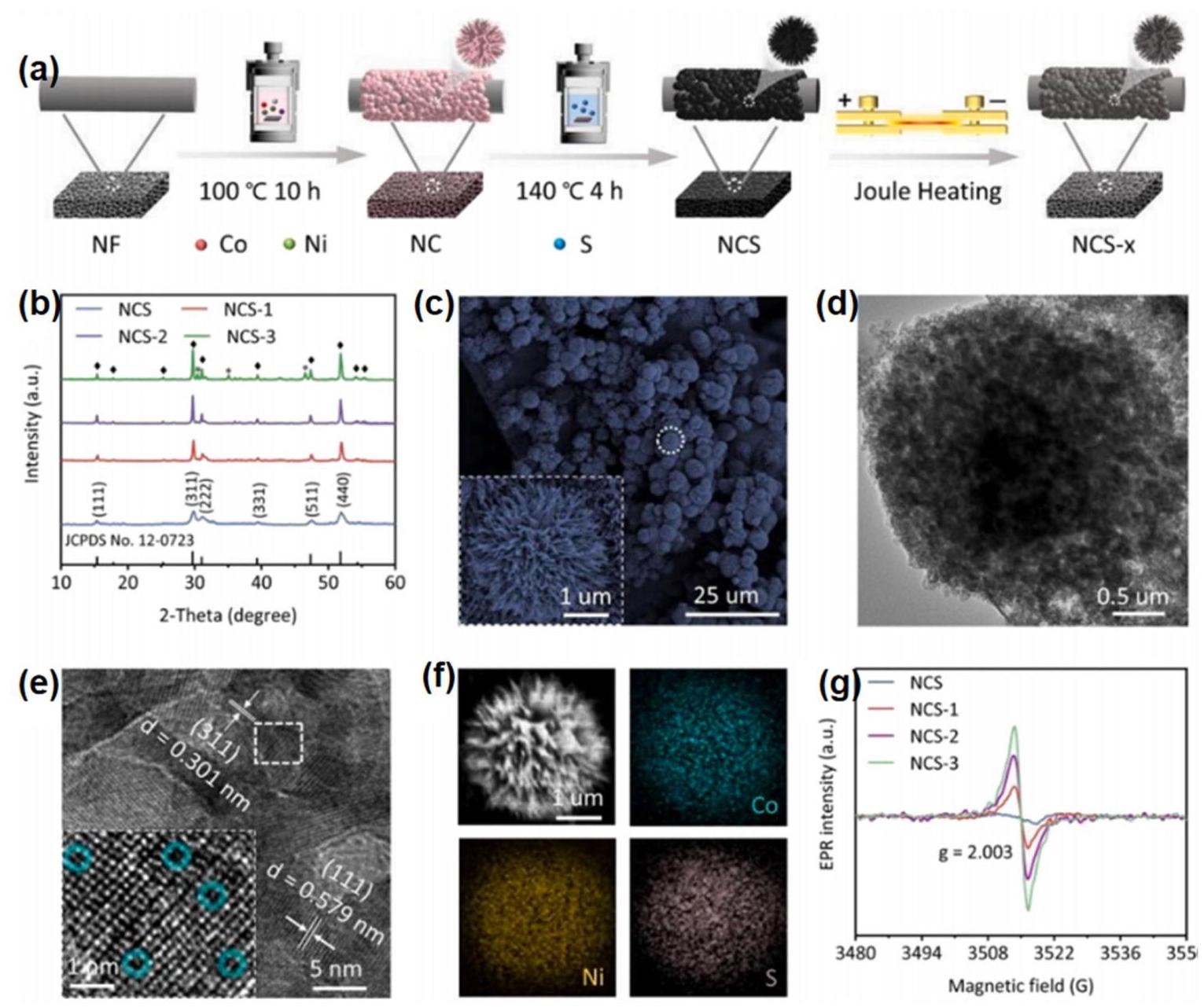

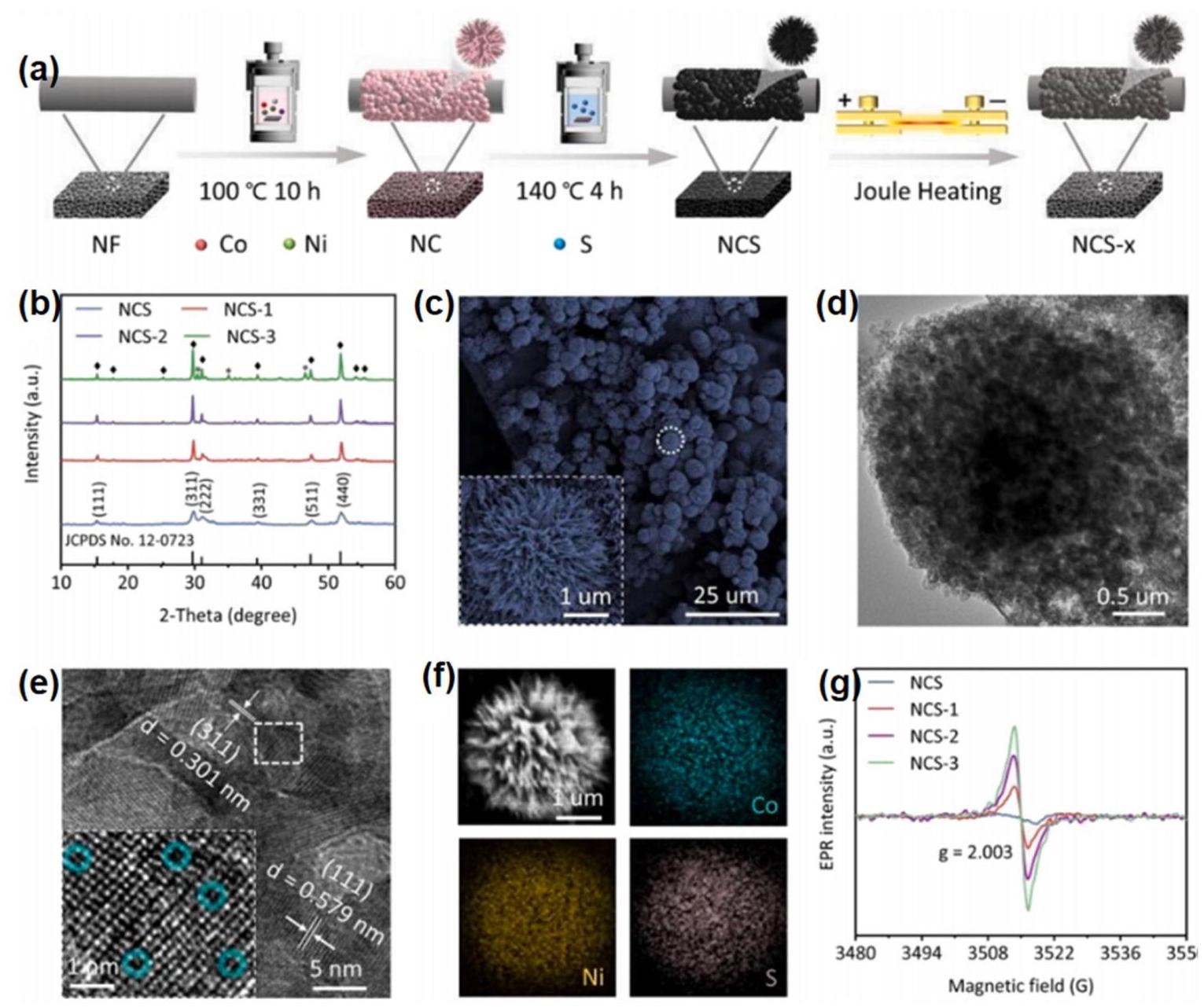

NCS-x制备与表征

图15:(a) NCS-x制备示意图。(b) NCS和NCS-x的XRD图谱。(c) SEM, (d) TEM, (e) NCS-2的HRTEM图像,和(f) 相应的EDS元素映射。插图:突出区域的放大SEM和HRTEM图像。(g) NCS和NCS-x的EPR光谱。转载许可:版权所有2023,Elsevier [119]。

分析结果:提出使用HTS调节镍钴硫化物(NCS)上的表面硫空位(SV)。在典型合成中,负载镍泡沫的NCS放置在HTS设备上,在500°C-1000°C真空加热,获得具有不同SV浓度的NCS-x催化剂。具有优化SV浓度的NCS-2催化剂表现出出色的NO₃RR性能。Co位点电荷密度的增加增强了NO₂*的吸附,降低了决速步骤的自由能。这项工作提供了一种诱导SV以增强NO₃RR活性的新策略,为同时减少硝酸盐污染和电催化氨生产提供了见解。

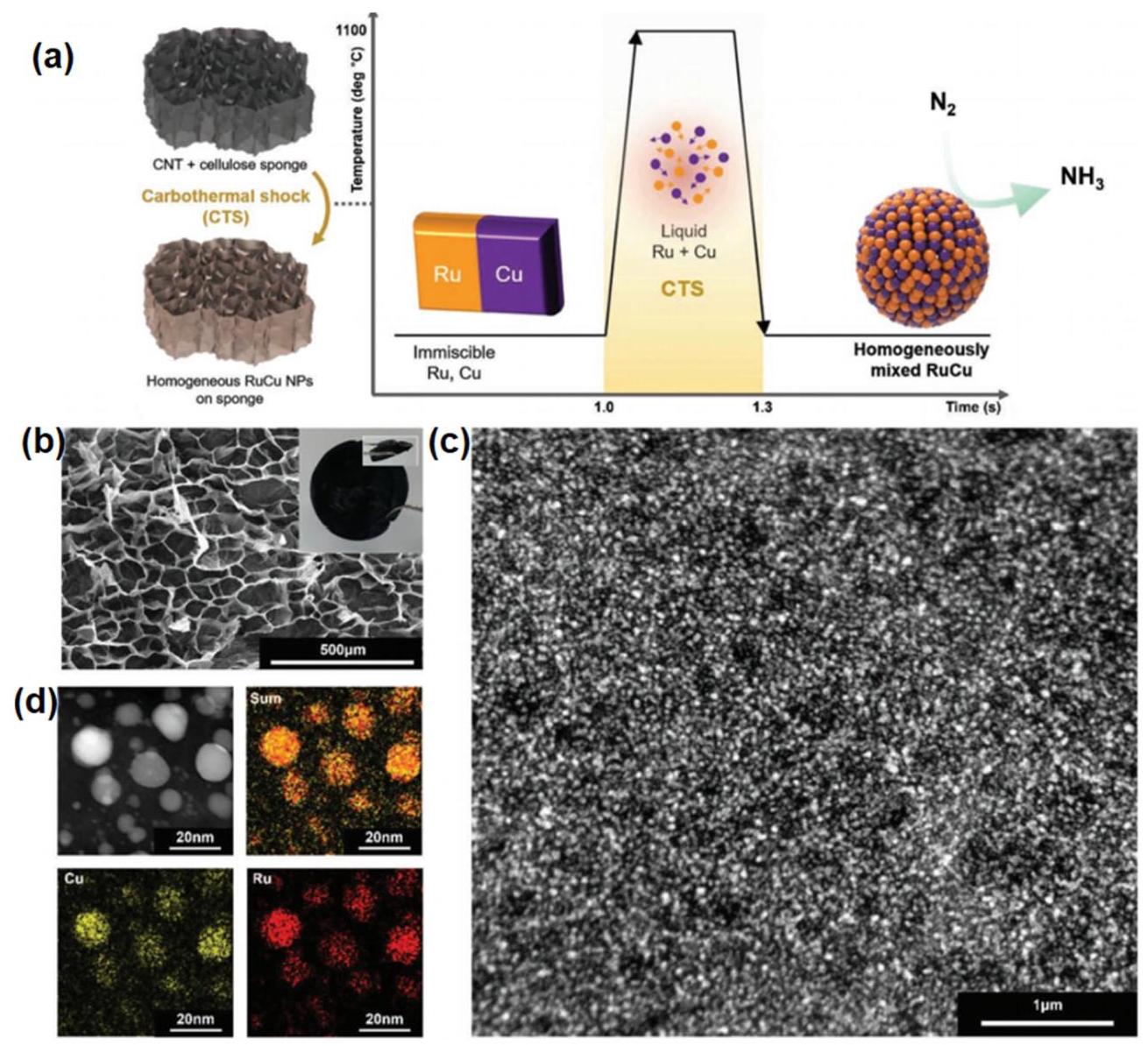

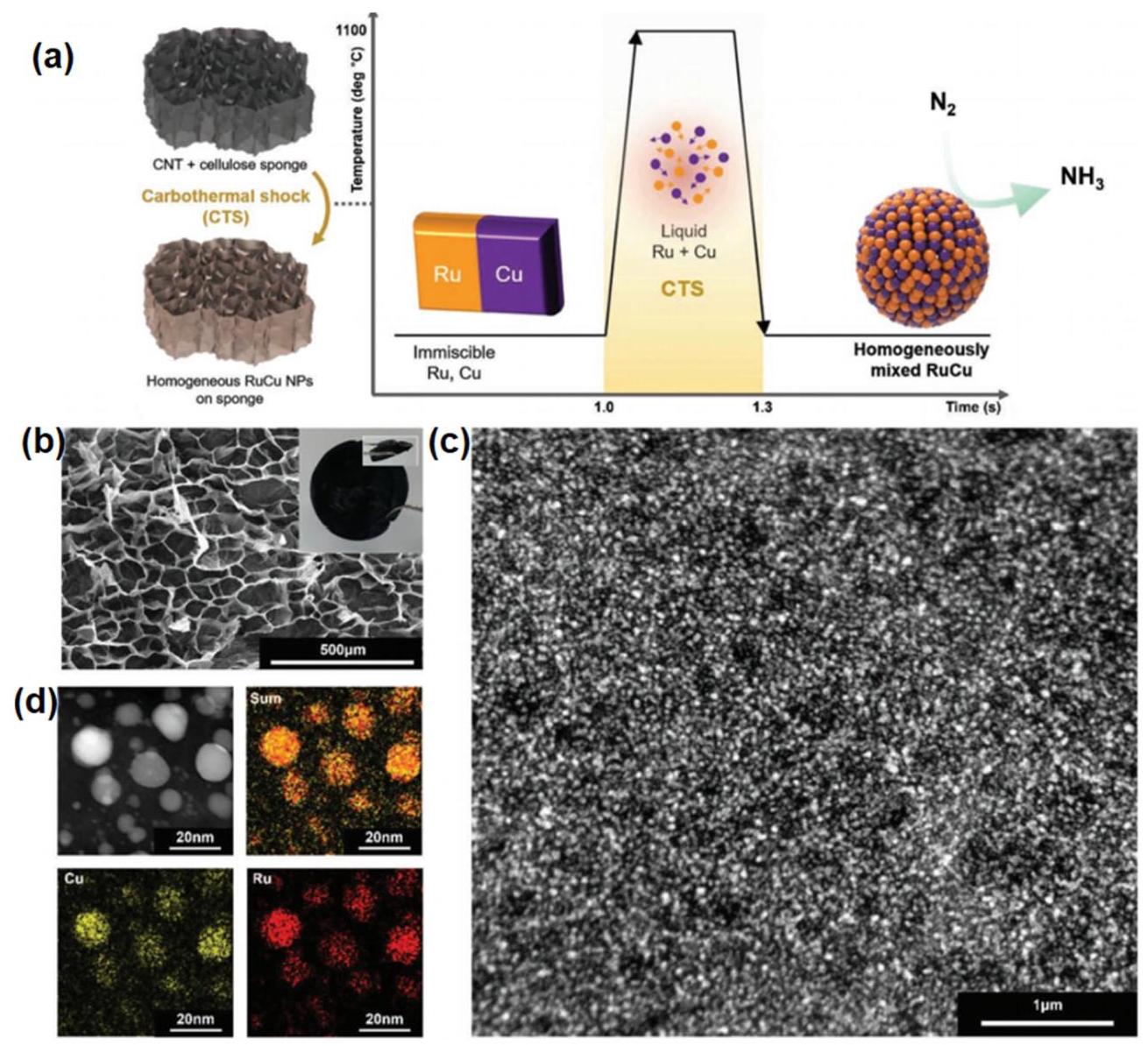

纤维素/CNT海绵上原子级均匀Ru-Cu NPs的形貌

图16:原子级均匀Ru-Cu NPs在纤维素/CNT海绵上用于NO₃RR的形貌。(a) Ru-Cu NPs的结构和制备示意图。(b) SEM图像, (c) TEM暗场图像,和(d) Ru-Cu NPs在纤维素/CNT海绵上的EDS元素映射。转载许可:版权所有2022,Wiley-VCH GmbH [120]。

分析结果:Joule加热技术也能够制备具有大晶格结构差异的元素的均匀混合物,这些元素 otherwise immiscible。通过简便的CTS合成在纤维素/CNT海绵上制备了充分混合的Ru-Cu纳米颗粒(NPs)。Ru-Cu NPs表现出卓越的NH₃选择性。这一性能超过了其他报道的用于电化学N₂还原反应(NRR)的钌基催化剂。CTS方法成功促进了从 typically immiscible 的金属Ru和Cu创建均匀合金,代表了首次使用Ru-Cu NPs作为NRR电催化剂。发现固溶体通过 favoring N₂吸附 over hydrogen binding 增强NRR性能,导致在催化剂表面上选择性NRR。

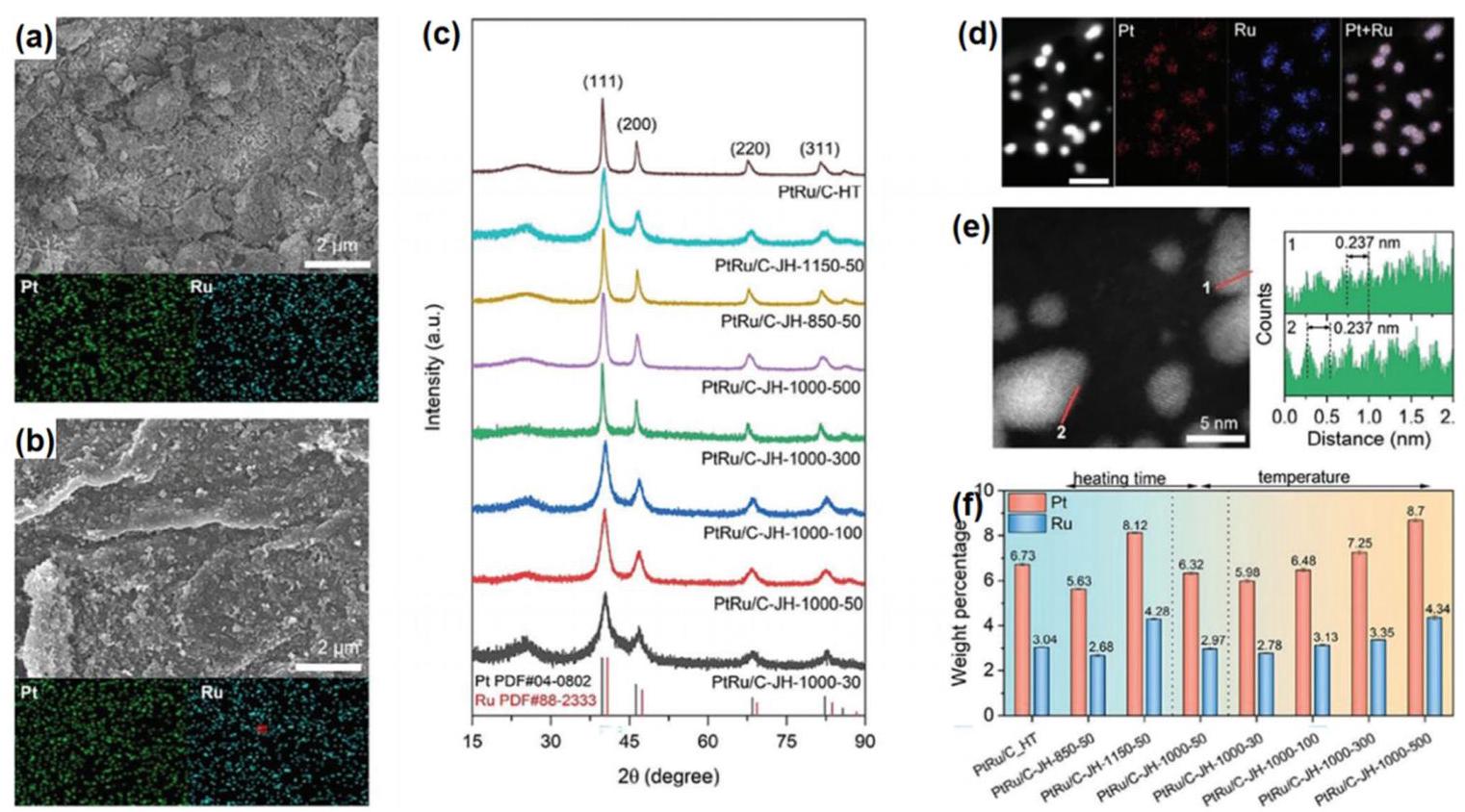

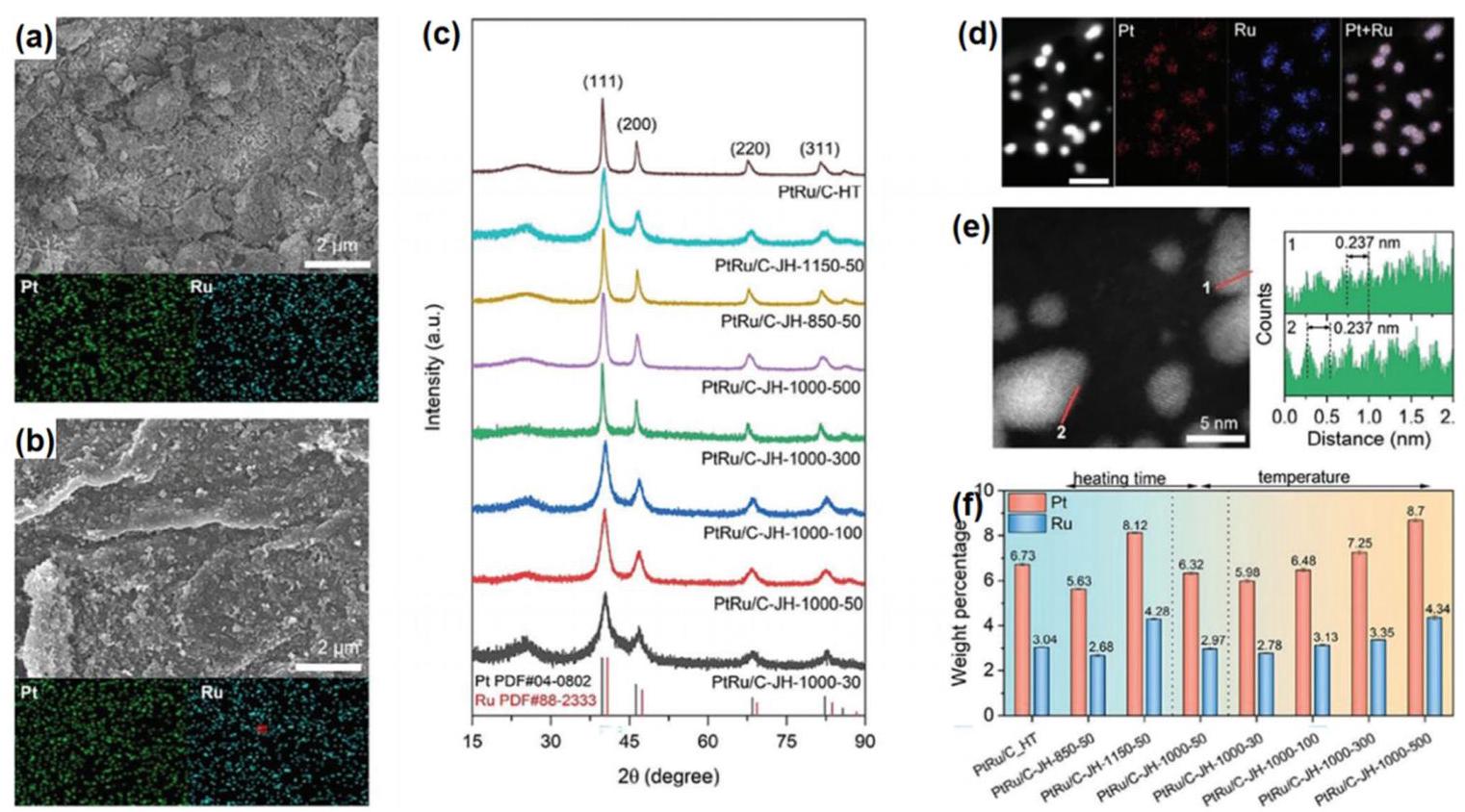

PtRu/C-JH-1000-50的表征

图17:(a, b) PtRu/C-JH-1000-50的SEM、EDX、XRD。(c) PtRu/C的XRD。(d) PtRu/C-JH-1000-50的HAADF-STEM和EDX映射。(e) PtRu纳米颗粒的HRTEM图像。(f) PtRu/C中Pt和Ru的质量分数。转载许可:版权所有2024,Wiley [123]。

分析结果:在1000°C优化条件下直接焦耳加热50ms导致在炭黑基底上形成均匀的PtRu合金纳米颗粒,质量负载确定为6.32wt.% (Pt)和2.97wt.% (Ru)。在相似质量负载下,通过焦耳加热方法生产的PtRu合金纳米颗粒的尺寸远小于通过标准水热法生产的尺寸。高温快速加热会导致金属前驱体完全分解且不及时生长。优化的PtRu/C-JH-1000-50显示出最高的质量活性。DFT计算表明,PtRu合金纳米颗粒的Pt位点具有强甲醇吸附能力和弱CO结合能力, resulting in better MOR activity。

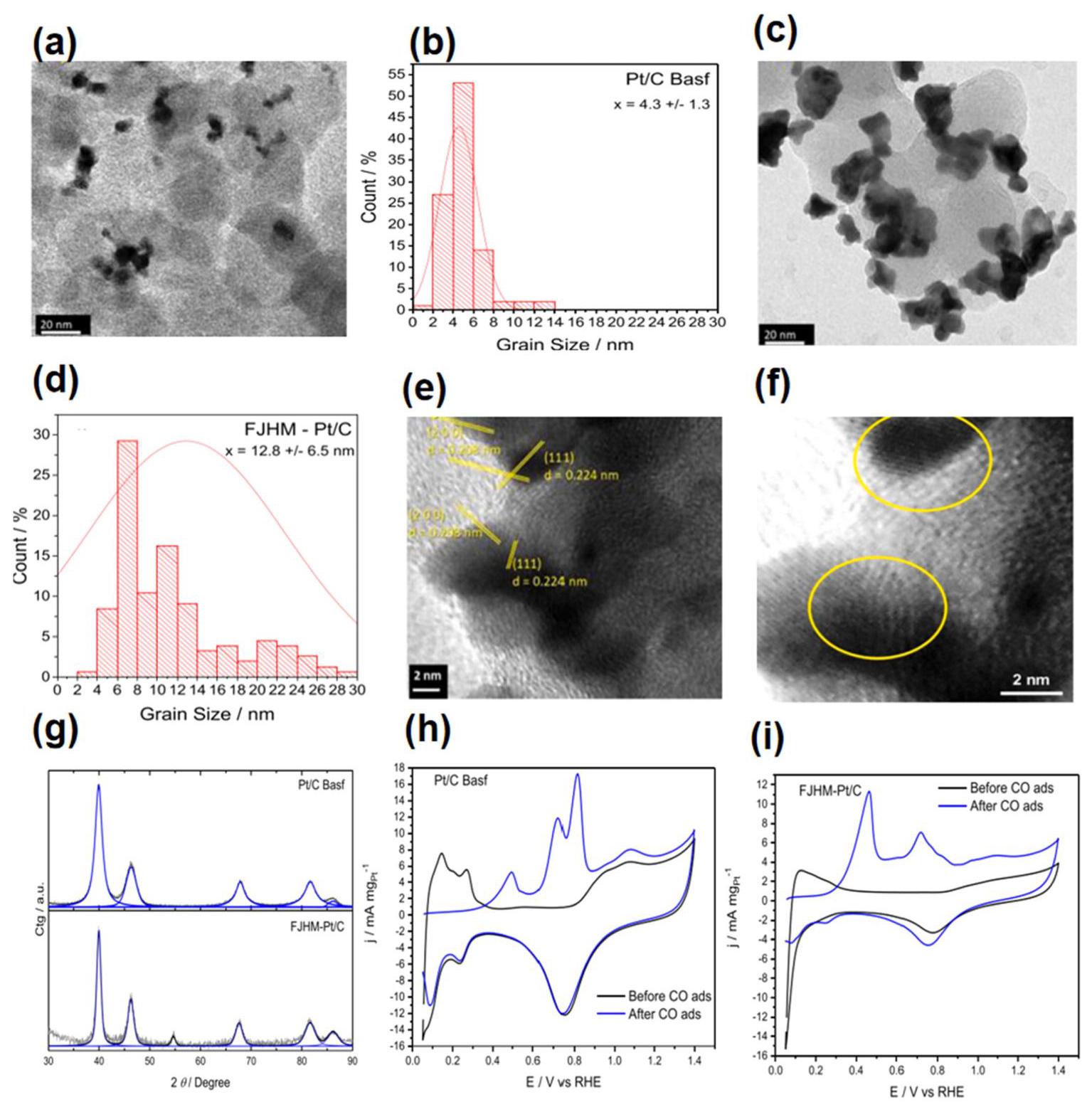

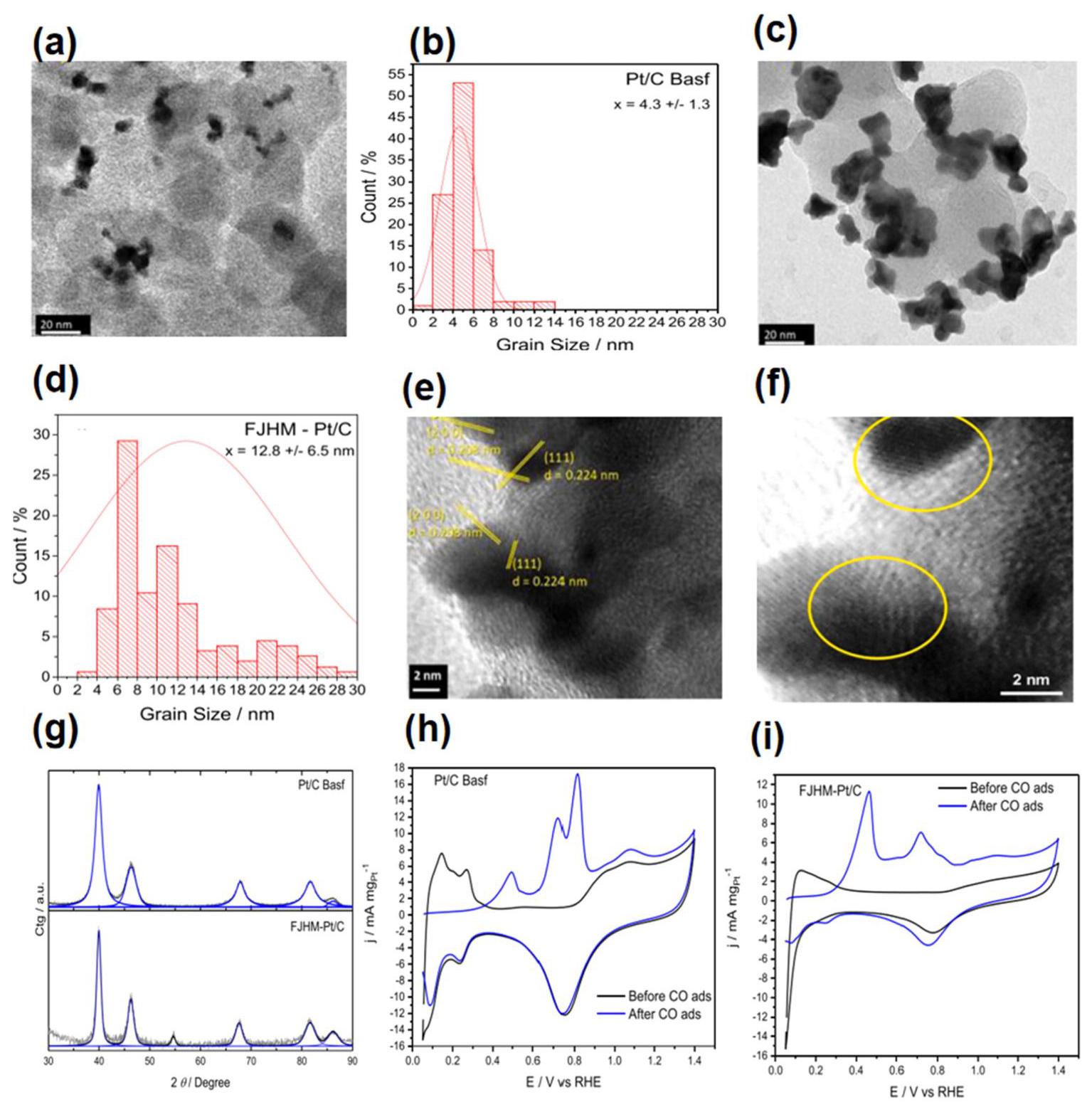

Pt/C BASF和FJHM-Pt/C的比较

图18:(a) Pt/C BASF的TEM图像。(b) Pt/C BASF的Pt颗粒尺寸分布。(c) FJHM-Pt/C的TEM图像。(d) FJHM-Pt/C的Pt颗粒尺寸分布。(e) 突出d间距的FJHM-Pt/C的TEM图像。(f) FHJM-Pt/C中的晶面交叉。(g) Pt/C BASF和FJHM-Pt/C的XRD图谱。(h, i) Pt/C BASF和FJHM-Pt/C的循环伏安法。根据CC-BY许可条款转载[125]。版权所有2024,Julio Nandenha等,由Elsevier B.V.代表ESG出版。

分析结果:合成的Pt中存在结构缺陷。结果突出了FJHM-Pt/C增强的CO耐受性,这可归因于诸如Pt内的结构缺陷和改进的金属-载体相互作用等因素。增强沉积催化剂与碳基底之间的相互作用是推进燃料电池阳极碳基材料的一个重大挑战。

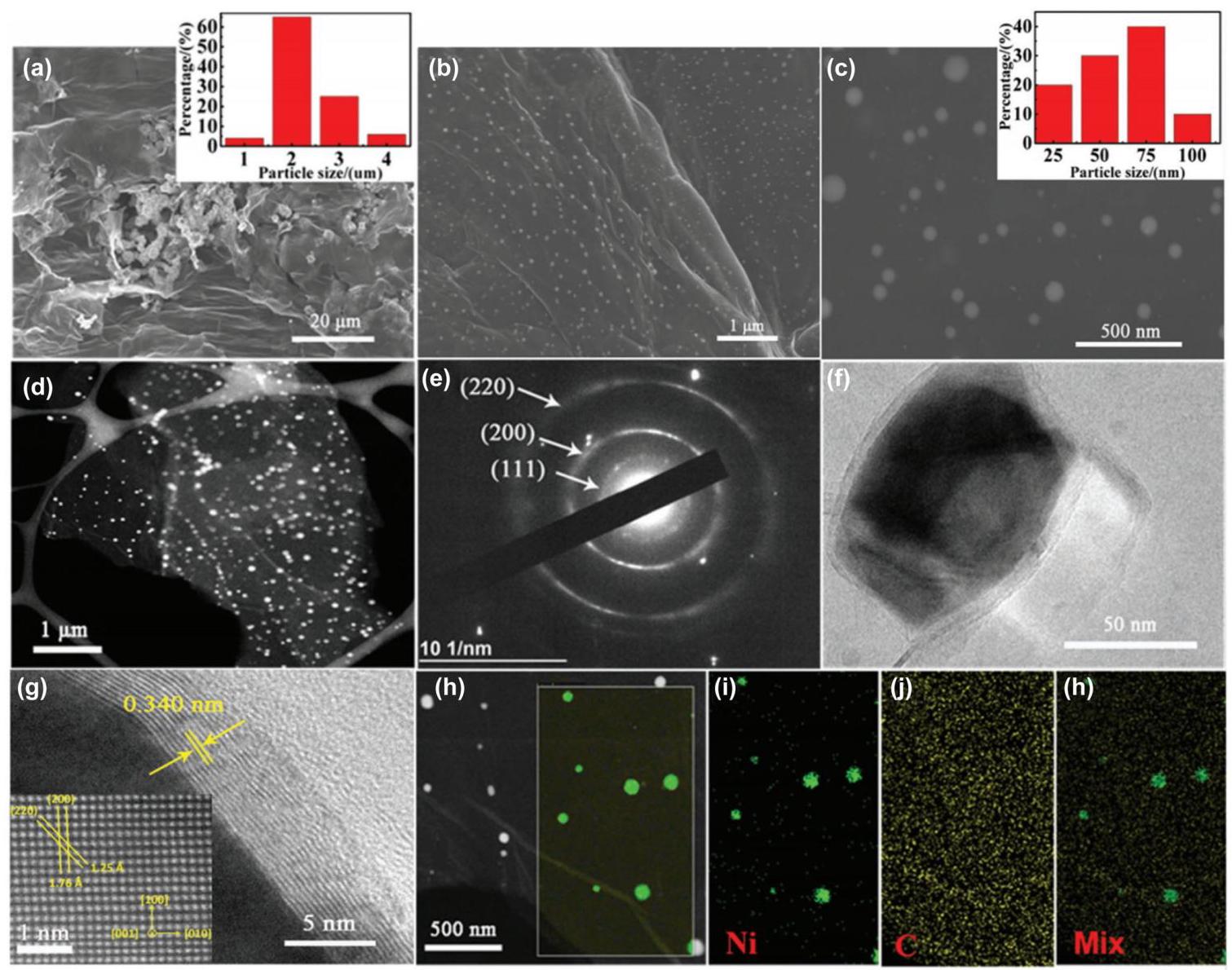

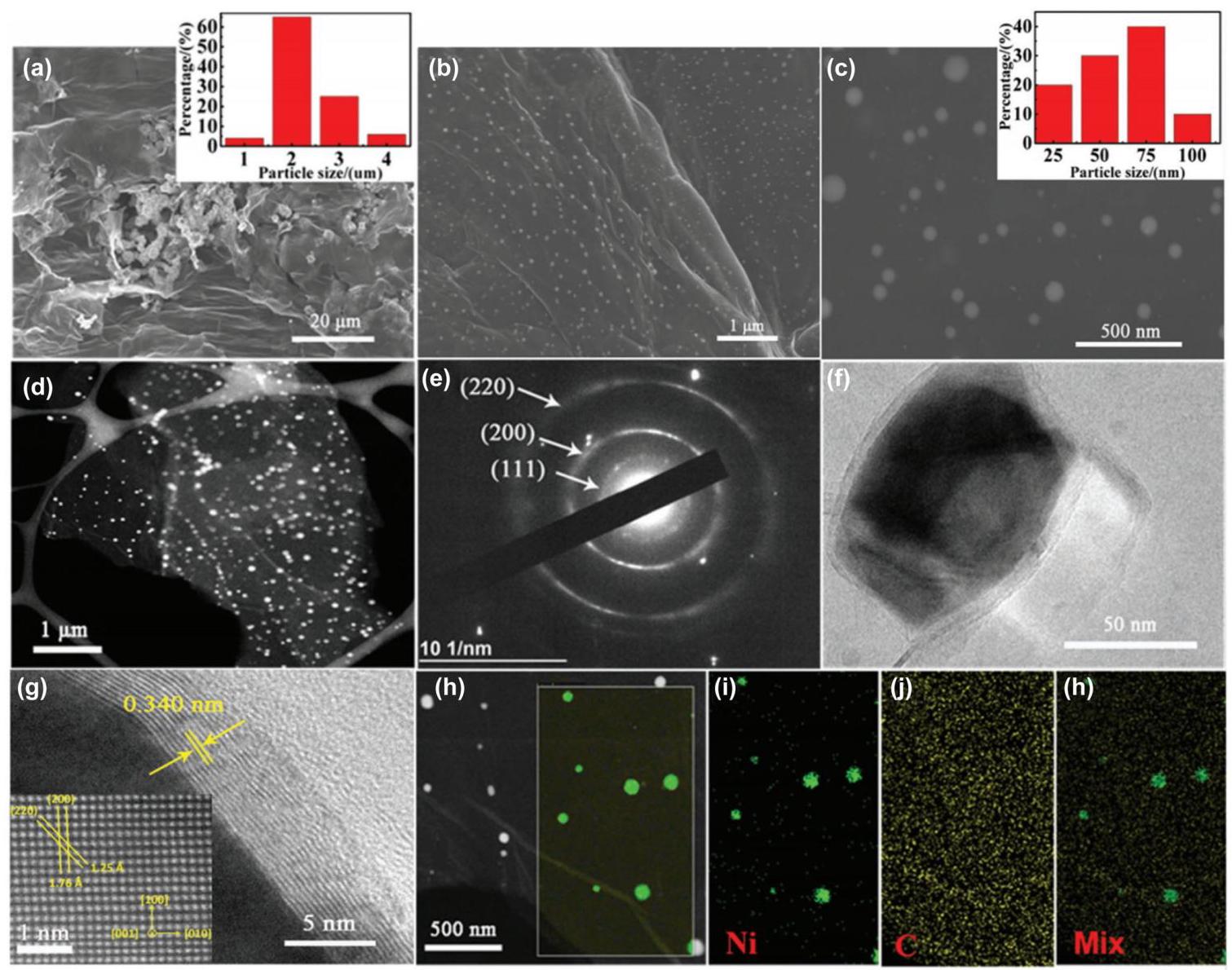

nano-Ni@C/RGO的表征

图19:(a-k) nano-Ni@C/RGO的SEM、TEM和STEM图像。转载许可:版权所有2017,Wiley-VCH GmbH [123]。

分析结果:开创了一种快速加热-冷却方法来合成碳包覆的Ni纳米颗粒,这些纳米颗粒作为高性能钙钛矿燃料催化剂支撑在RGO基底上(nano-Ni@C/RGO)。Ni纳米颗粒的稳定锚定导致了异常高的电活性比表面积。它是直接过氧化物-过氧化物燃料电池(DPPFCs)的一种有前途的阳极材料。这种创新的加热技术具有合成各种其他纳米颗粒的潜力,拓宽了其在能量转换和存储中的应用。