Carbothermal Shock Synthesis of Lattice Oxygen-Mediated High-Entropy FeCoNiCuMo-O Electrocatalyst with a Fast Kinetic, High Efficiency, and Stable Oxygen Evolution Reaction

碳热冲击合成晶格氧介导的高熵FeCoNiCuMo-O电催化剂:具有快速动力学、高效率和稳定的析氧反应性能

第一作者: Wanyi Liao (廖婉怡)

通讯作者: Fangzhu Qing (卿方柱)*, Yuanfu Chen (陈远富)*, Xuesong Li (李雪松)*

所属机构: 电子科技大学

DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c05658

PDF原文

期刊名称: Nano Letters

发表年份: 2024年

论文亮点

- 开发了一种通过碳热冲击法合成的高熵FeCoNiCuMo-O电催化剂,实现了吸附演化机制(AEM)和晶格氧机制(LOM)的协同优化

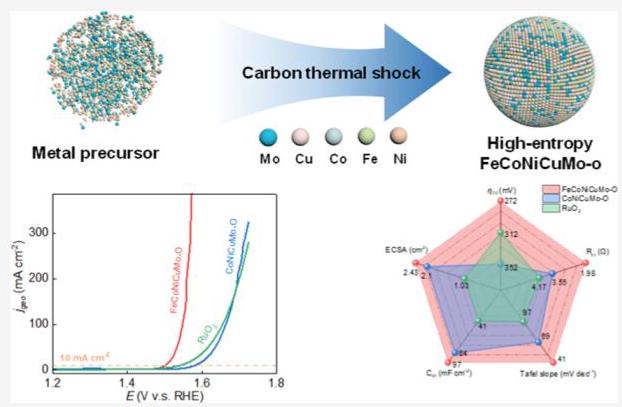

- 该催化剂表现出卓越的OER性能:41 mV dec⁻¹的低塔菲尔斜率,272 mV的低过电位(10 mA cm⁻²),以及在240小时连续测试中仅2.2%的电压衰减的优异稳定性

研究背景

- 应对气候变化的全球努力推动了对低碳和零碳技术的需求,其中利用水电解制氢尤为重要,特别是在可再生能源驱动的条件下

- 在水电解过程中,氧析出反应(OER)的效率直接影响整体能耗和经济价值,但该过程通常具有高反应能垒和过电位,需要高效催化剂来提高反应速率

- 传统的OER机制理解主要集中于吸附演化机制(AEM),但近年来晶格氧机制(LOM)的发现为突破AEM的线性限制提供了新途径

研究方法

- 采用碳热冲击(CTS)法合成高熵FeCoNiCuMo-O催化剂,该方法具有操作简单、能量效率高和组成控制精确的优点

- 通过快速加热速率促进金属离子的均匀分布和高熵相的形成,快速冷却限制副反应并确保纳米颗粒均匀分散

- 利用原位拉曼光谱/质谱和化学探针分析相结合的方法,验证了AEM和LOM的协同优化

- 使用三电极系统在1M KOH电解液中对合成催化剂的电催化性能进行评估

- 通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)等多种表征技术分析催化剂的形貌、结构和元素分布

主要结论

- FeCoNiCuMo-O催化剂表现出优异的电催化性能:过电位低至272 mV(10 mA cm⁻²),塔菲尔斜率为41 mV dec⁻¹,显著优于CoNiCuMo-O和RuO₂基准催化剂

- 通过原位光谱和质谱分析证实了AEM和LOM两种机制的协同作用,突破了传统AEM的线性自由能关系限制

- 高熵设计赋予催化剂出色的稳定性,在240小时连续测试中仅显示2.2%的电压衰减,远优于对比样品

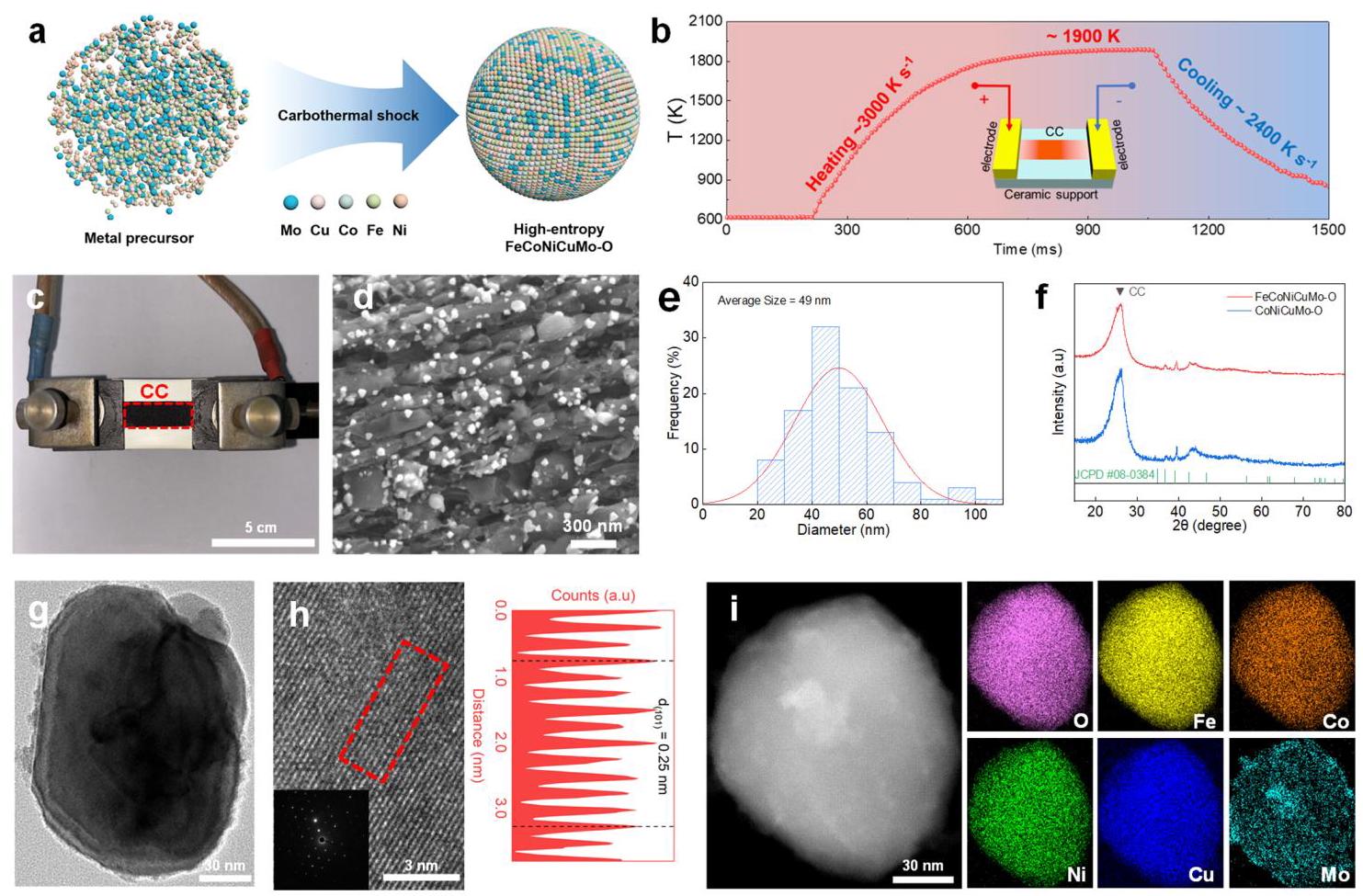

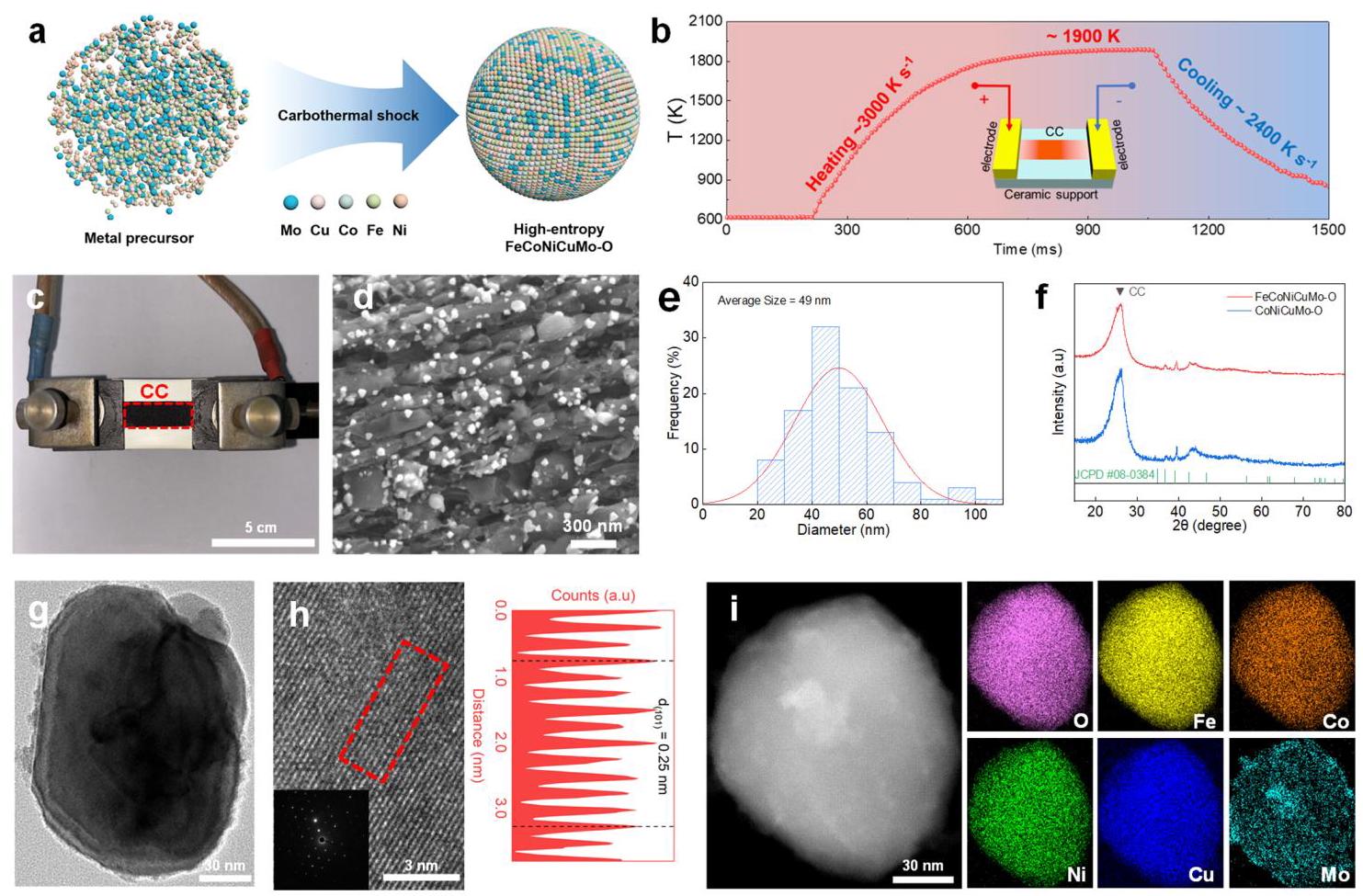

图1: FeCoNiCuMo-O的制备与形貌表征

内容描述: 图1展示了FeCoNiCuMo-O催化剂的制备过程和形貌特征。(a)FeCoNiCuMo-O的热力学诱导演化示意图;(b)碳热冲击过程中碳布的温度曲线(插图:装置示意图);(c)碳热冲击装置照片;(d)FeCoNiCuMo-O的高倍SEM图像;(e)相应的直径分布;(f)FeCoNiCuMo-O和CoNiCuMo-O的XRD谱图;(g)代表性TEM图像(插图:选区电子衍射);(h)HRTEM图像;(i)HAADF-STEM图像及相应的EDS元素分布图。

分析结果: 从SEM和TEM图像可以看出,FeCoNiCuMo-O颗粒均匀分布在碳布纤维上,平均尺寸约为49 nm。XRD分析表明FeCoNiCuMo-O和CoNiCuMo-O均呈现单一六方结构,但有多金属混合引起的晶格畸变。EDS元素 mapping显示Fe、Co、Ni、Cu、Mo和O元素均匀分布,表明成功合成了单相高熵材料,这对于实现原子级混合和各种元素的协同特性至关重要。

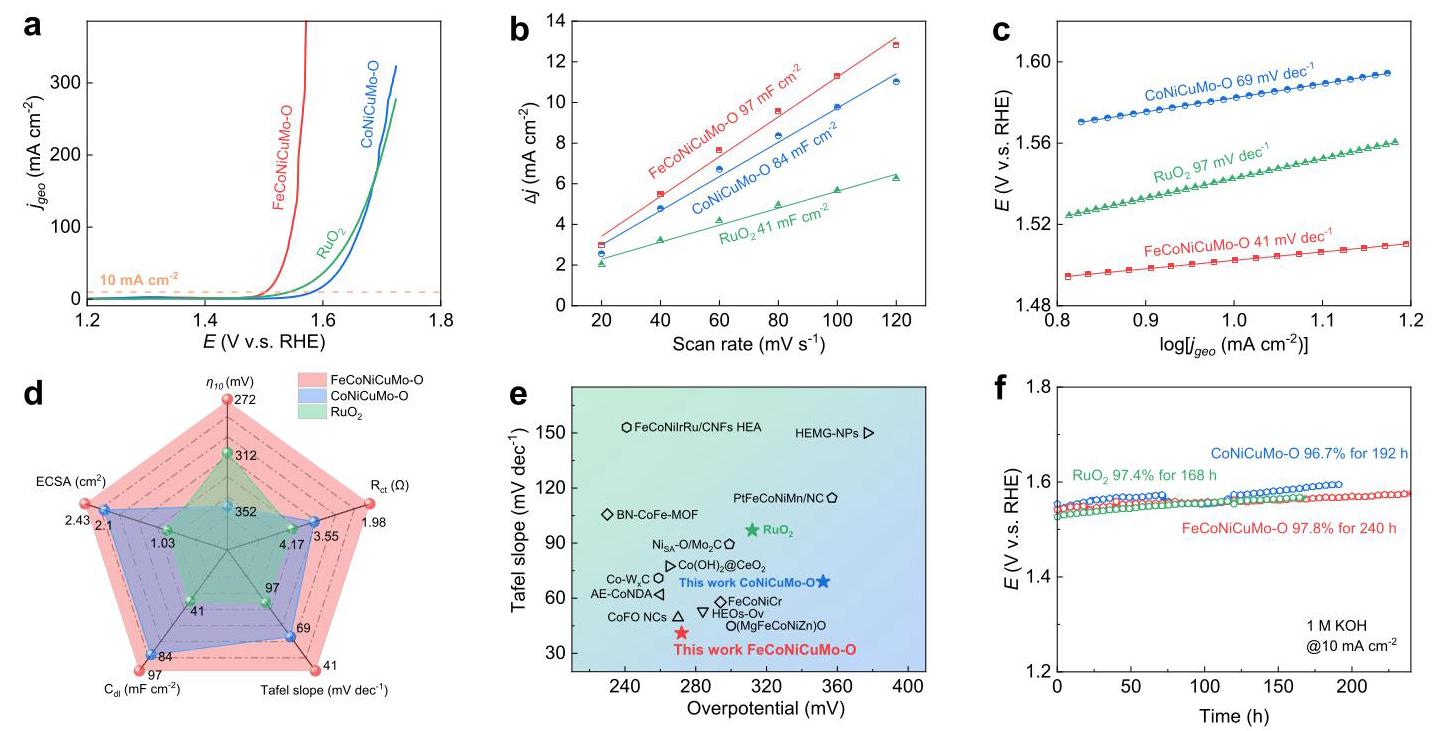

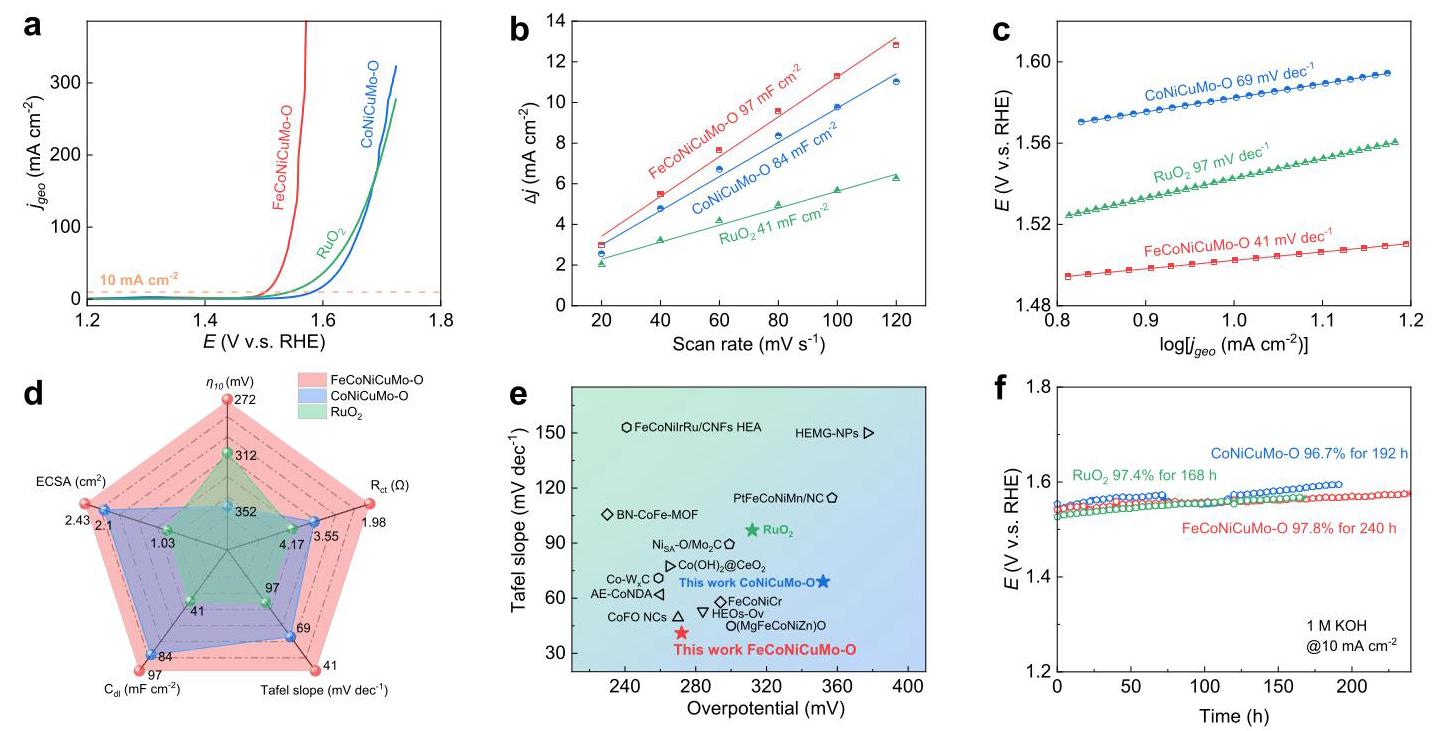

图2: 电化学性能评估

内容描述: 图2展示了催化剂的电化学性能评估。(a)扫描速率为5 mV s⁻¹的LSV曲线;(b)电流密度差与扫描速率的关系(通过曲线线性拟合计算Cdl值);(c)塔菲尔斜率;(d)FeCoNiCuMo-O、CoNiCuMo-O和RuO₂的OER性能比较;(e)与近期报道的先进OER催化剂的过电位和塔菲尔斜率比较;(f)FeCoNiCuMo-O、CoNiCuMo-O和RuO₂在10 mA cm⁻²下的稳定性测试。

分析结果: FeCoNiCuMo-O表现出优异的电催化性能,在10 mA cm⁻²电流密度下的过电位仅为272 mV,远低于CoNiCuMo-O(352 mV)和RuO₂(312 mV)。其塔菲尔斜率为41 mV dec⁻¹,也显著低于对比样品,表明更快的反应动力学。稳定性测试显示,FeCoNiCuMo-O在240小时连续测试中仅显示2.2%的电压衰减,表现出卓越的耐久性,这归因于高熵设计带来的结构稳定性。

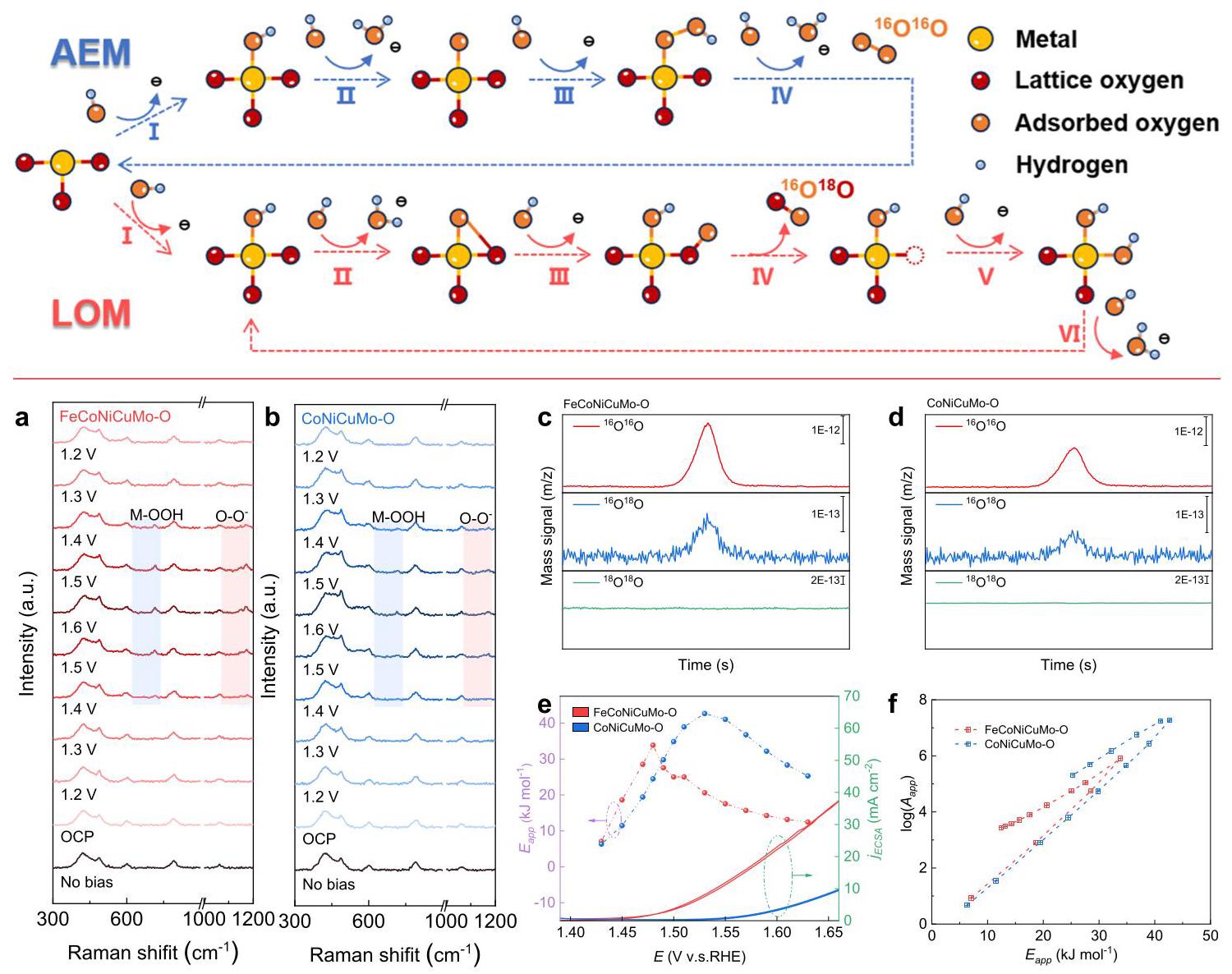

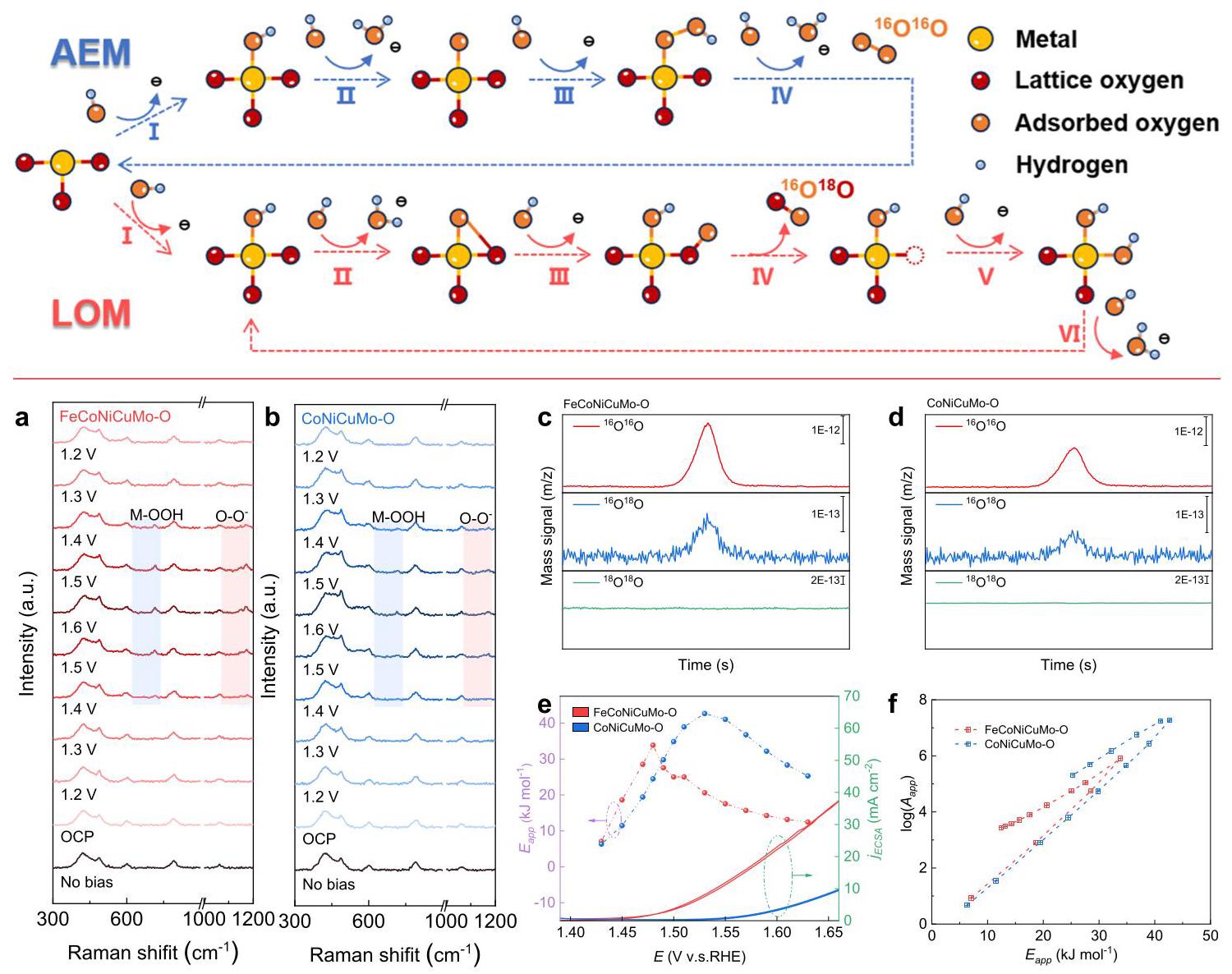

图3: 原位拉曼光谱和DEMS分析

内容描述: 图3展示了(a)FeCoNiCuMo-O和(b)CoNiCuMo-O的原位拉曼光谱;(c)¹⁸O标记的FeCoNiCuMo-O和(d)CoNiCuMo-O气相产物中¹⁶O¹⁶O、¹⁶O¹⁸O和¹⁸O¹⁸O的DEMS信号;(e)从不同温度下获得的CV曲线推导的Eapp值(紫色Y轴),CV曲线在20°C下收集(绿色Y轴);(f)基于阿伦尼乌斯图截距计算的FeCoNiCuMo-O和CoNiCuMo-O在固定电位下的Aapp对数。

分析结果: 原位拉曼光谱显示,当电压从1.4V增加到1.6V(v.s. RHE)时,在∼566 cm⁻¹处出现明显的M-OOH特征峰,在∼1170 cm⁻¹处出现O-O⁻特征峰,表明AEM和LOM两种机制的同时存在。FeCoNiCuMo-O的M-OOH和O-O⁻峰比CoNiCuMo-O更明显,表明其对两种机制的贡献更大。DEMS分析证实了晶格氧参与反应,FeCoNiCuMo-O的¹⁶O¹⁶O和¹⁶O¹⁸O信号峰强度更高,表明其通过两种机制的效率更高。

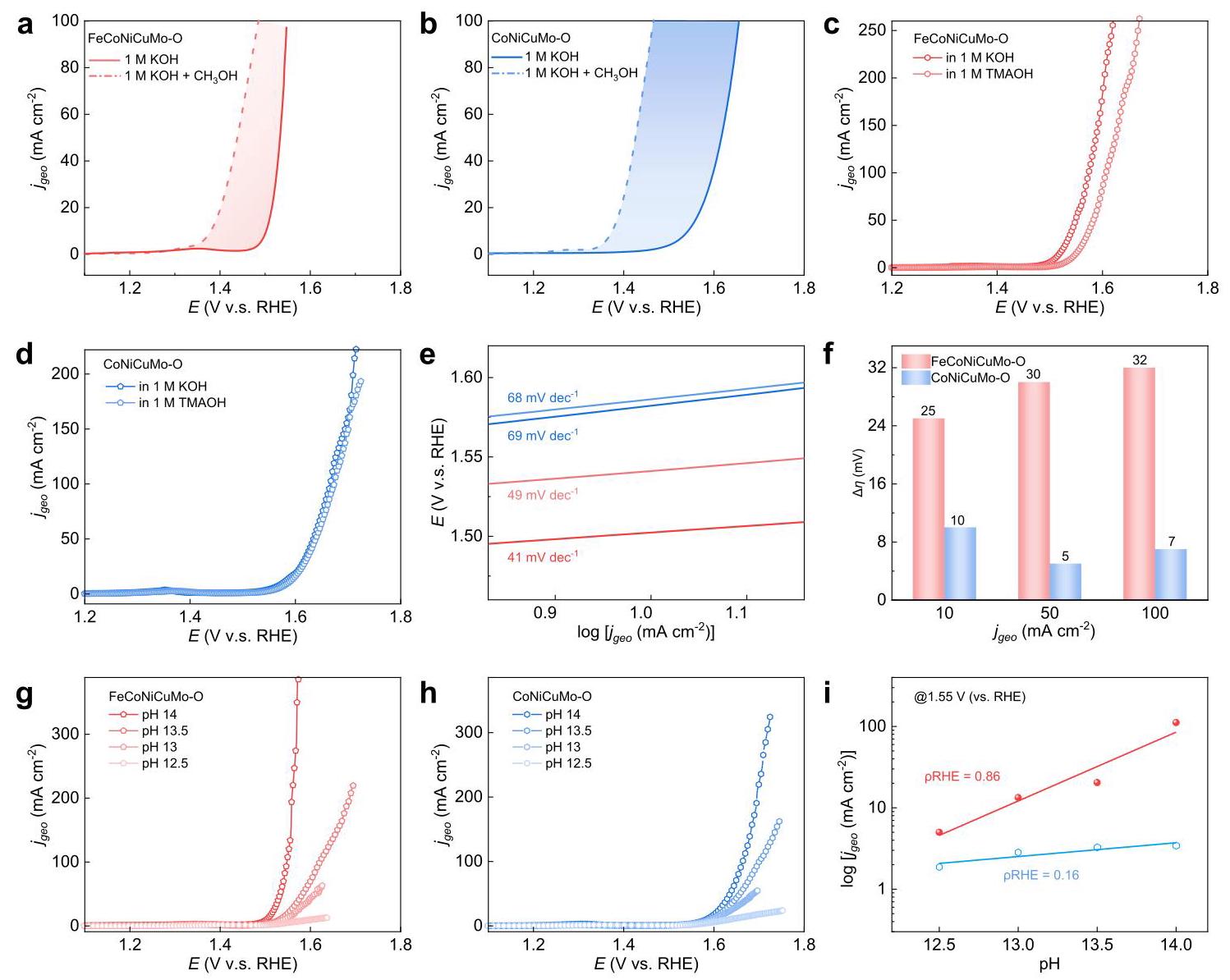

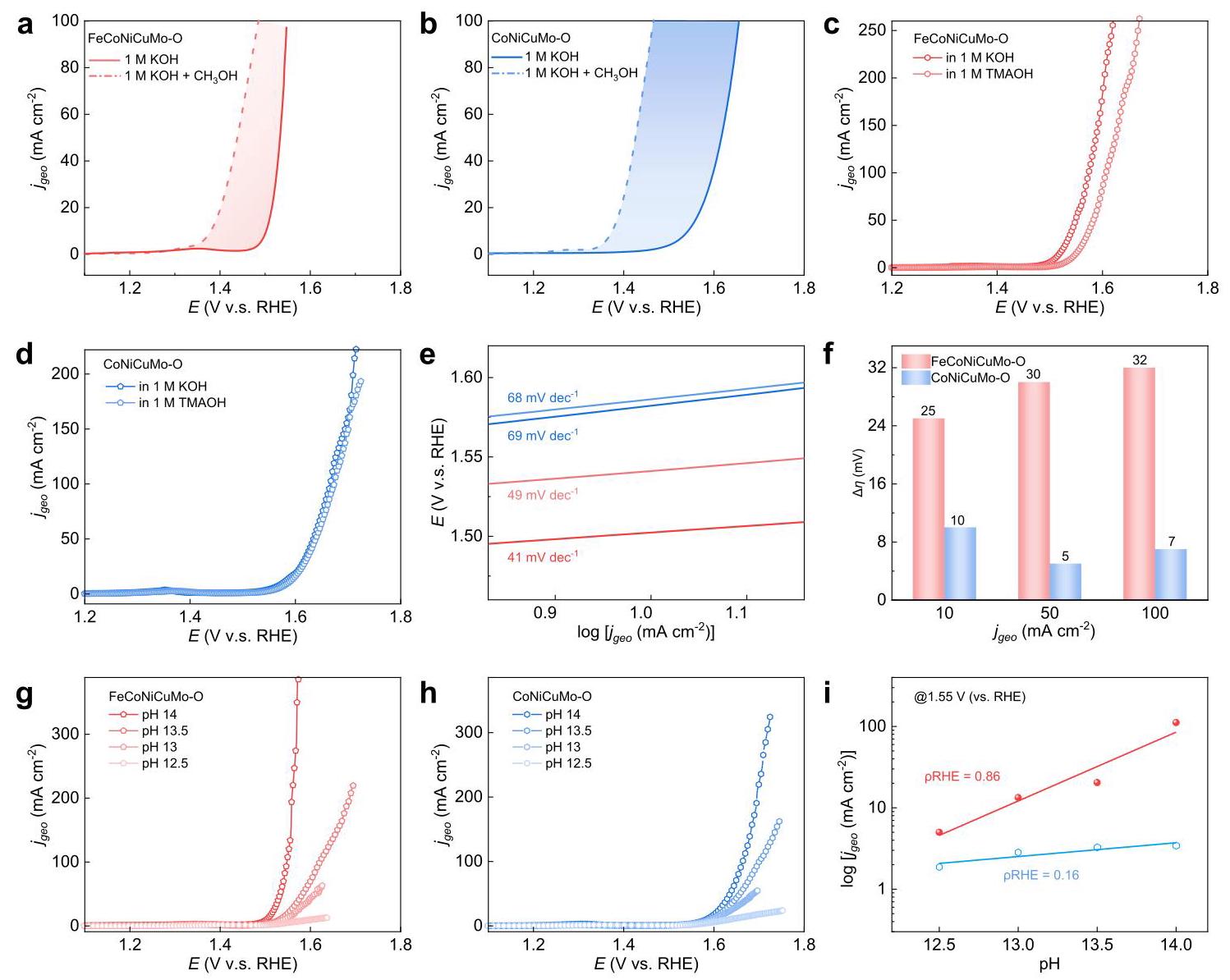

图4: 化学探针和pH依赖性研究

内容描述: 图4展示了(a)FeCoNiCuMo-O和(b)CoNiCuMo-O在1M KOH(含和不含0.602M甲醇)中的LSV曲线;(c)FeCoNiCuMo-O和(d)CoNiCuMo-O在1M KOH和1M TMAOH中的LSV曲线;(e)塔菲尔斜率和(f)Δη的变化;(g)FeCoNiCuMo-O和(h)CoNiCuMo-O在pH值为12.5,13,13.5和14的1M KOH中的LSV曲线;(i)在1.55V(v.s. RHE)下的j随pH的对数关系图,从中推导出ρRHE。

分析结果: 甲醇竞争实验表明FeCoNiCuMo-O具有较弱的*OH吸附能力,促进了M-OOH物种的积累,优化了AEM路径的决速步。TMAOH探针实验显示FeCoNiCuMo-O在TMAOH中的OER活性显著抑制,表明LOM中的去质子化步骤受到TMA⁺的强烈干扰,说明FeCoNiCuMo-O中的决速步已优化,增强了LOM对OER的贡献。pH依赖性研究表明FeCoNiCuMo-O的OER活性随pH增加显著改善,ρRHE值为0.86,远高于CoNiCuMo-O的0.16,表明通过增加催化剂表面的质子转移动力学优化了LOM路径。

摘要图

内容描述: 该图展示了本研究的核心概念:通过碳热冲击法合成的高熵FeCoNiCuMo-O催化剂,实现了AEM和LOM两种机制的协同优化,从而获得具有快速动力学、高效率和优异稳定性的OER电催化剂。

分析结果: 摘要图直观地展示了本研究的关键创新点——通过高熵设计和碳热冲击合成方法,成功制备了能够同时利用AEM和LOM两种机制的高性能OER电催化剂。这种双机制协同作用的实现,突破了传统OER催化剂的性能限制,为设计高效、耐用的非贵金属催化剂提供了新思路。