Vapor-phase conversion of waste silicon powders to silicon nanowires for ultrahigh and ultra-stable energy storage performance

气相转化废硅粉为硅纳米线以实现超高和超稳定储能性能

第一作者:Hao Li (中国科学院过程工程研究所, 中国矿业大学(北京))

通讯作者:Junhao Liu, Zhi Wang (中国科学院过程工程研究所, 中国科学院大学)

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jechem.2024.10.039

PDF原文

期刊名称: Journal of Energy Chemistry

发表年份: 2024

研究方法

本研究采用碳热冲击方法实现WSi到SiNWs的气相转化,具体步骤如下:

- 材料准备:将WSi粉末与去离子水混合,制备固体含量为10 wt%的悬浮液。将碳布(CC)浸入悬浮液中,剧烈搅拌1小时,超声处理10分钟,然后在70°C真空干燥过夜,得到WSi@CC复合材料。

- 碳热冲击处理:将干燥的WSi@CC置于氩气气氛中的碳热冲击装置中,使用可编程电源施加电脉冲(最大温度~2350 K,加热速率~10⁴ K s⁻¹,持续时间0.1秒),然后自然冷却(冷却速率~10³ K s⁻¹)。

- 产物收集:使用石墨碳纸或CC作为收集器,收集气相沉积产物,得到SiNWs或SiNWs@CC复合材料。

- 表征与测试:采用XRF、ICP-AES、SEM、TEM、XRD、XPS等手段对材料进行形貌、结构和成分表征。电化学性能通过组装CR2032纽扣电池测试,使用锂金属作为对电极,电解质为1M LiPF₆ in EC/DEC with 5% FEC。

- 扩展制备:通过弧形加热区自由落体方式,将WSi与碳纤维(CF)、活性炭(AC)、石墨(G)混合,制备多种SiNWs@C复合材料。

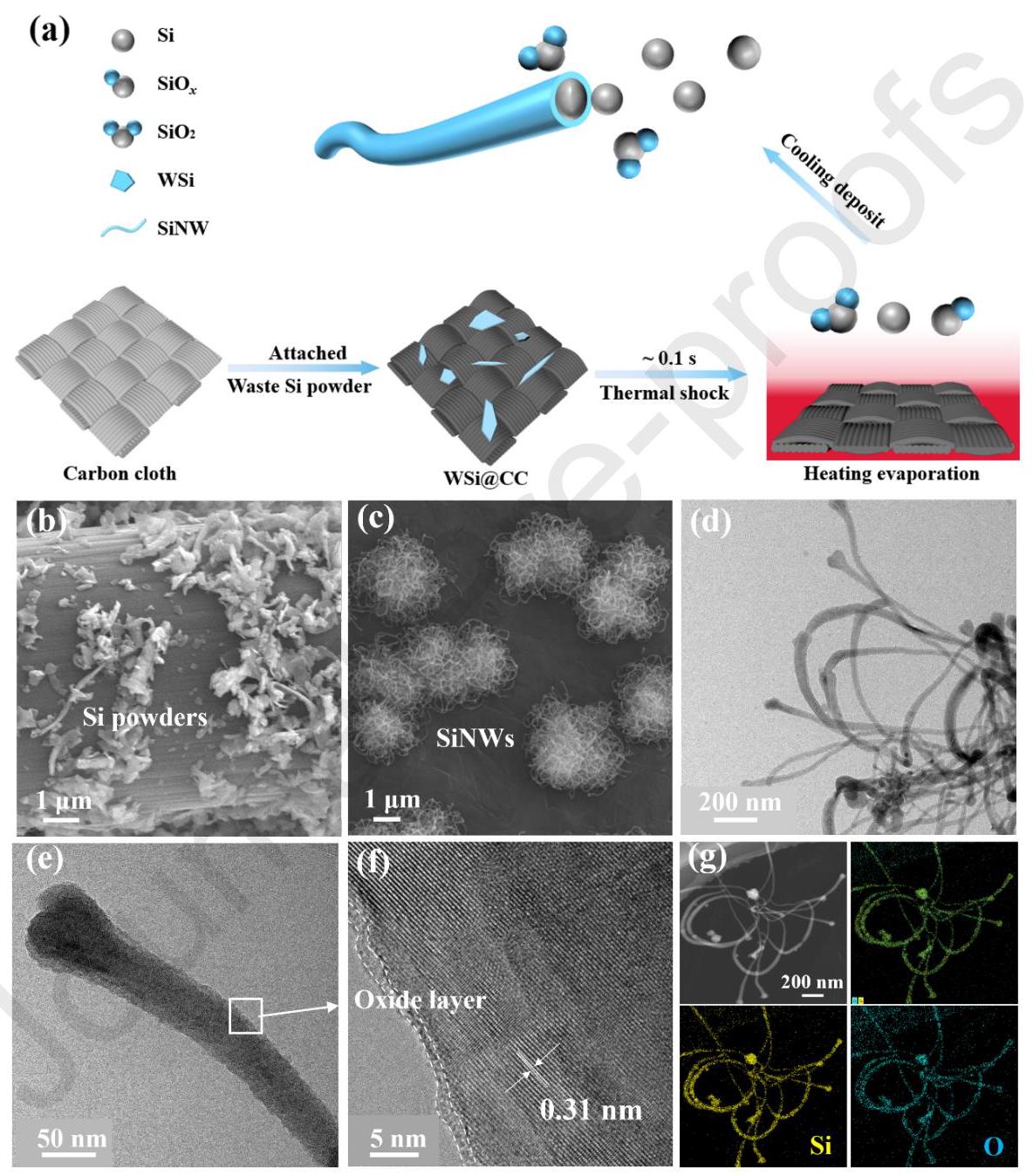

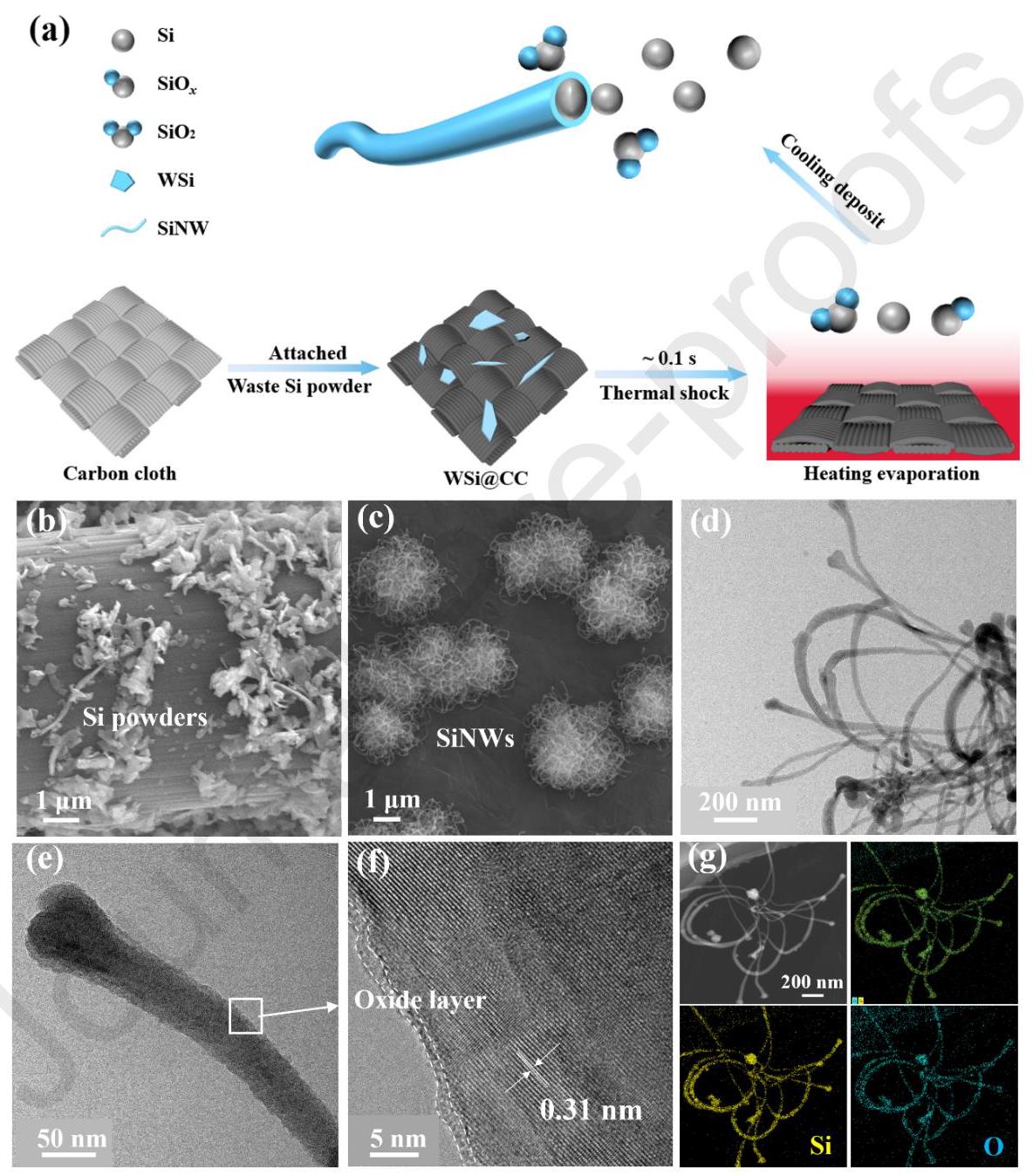

图1: SiNWs合成示意图和微观结构表征

内容描述:图1(a)展示了SiNWs的合成示意图:WSi粉末加载在碳材料上,通过加热产生气相挥发物,冷却后收集并鉴定为SiNWs。图1(b-g)显示了各阶段的微观结构表征:图1(b)为WSi@CC的SEM图像,显示WSi粉末均匀分布在碳布上;图1(c)为SiNWs的SEM图像,显示形成的SiNWs呈簇状不规则结构;图1(d-e)为SiNWs的TEM图像,显示纳米线相互缠绕形成三维网络,直径不均匀,根部细、末端粗;图1(f)为HRTEM图像,显示SiNWs的晶格条纹间距为0.31 nm,对应Si的(111)晶面,边缘有约2 nm厚的氧化硅层;图1(g)为EDS元素 mapping,显示SiNWs由Si和O元素组成。

分析结果:这些结果表明,WSi粉末通过气相过程成功转化为SiNWs,氧化硅层在生长过程中起到限制和保护作用,证实了固-气-固(SVS)生长机制。

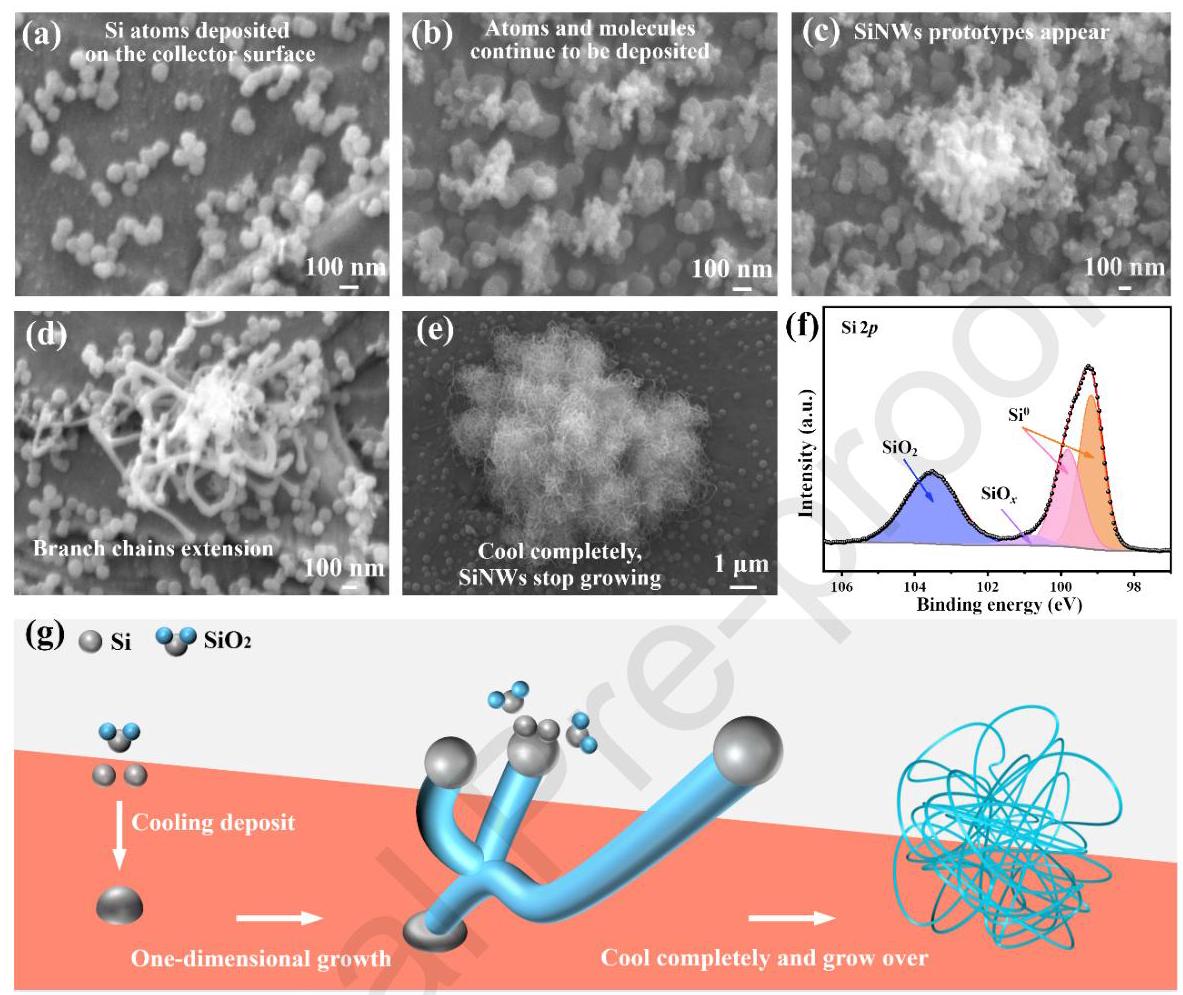

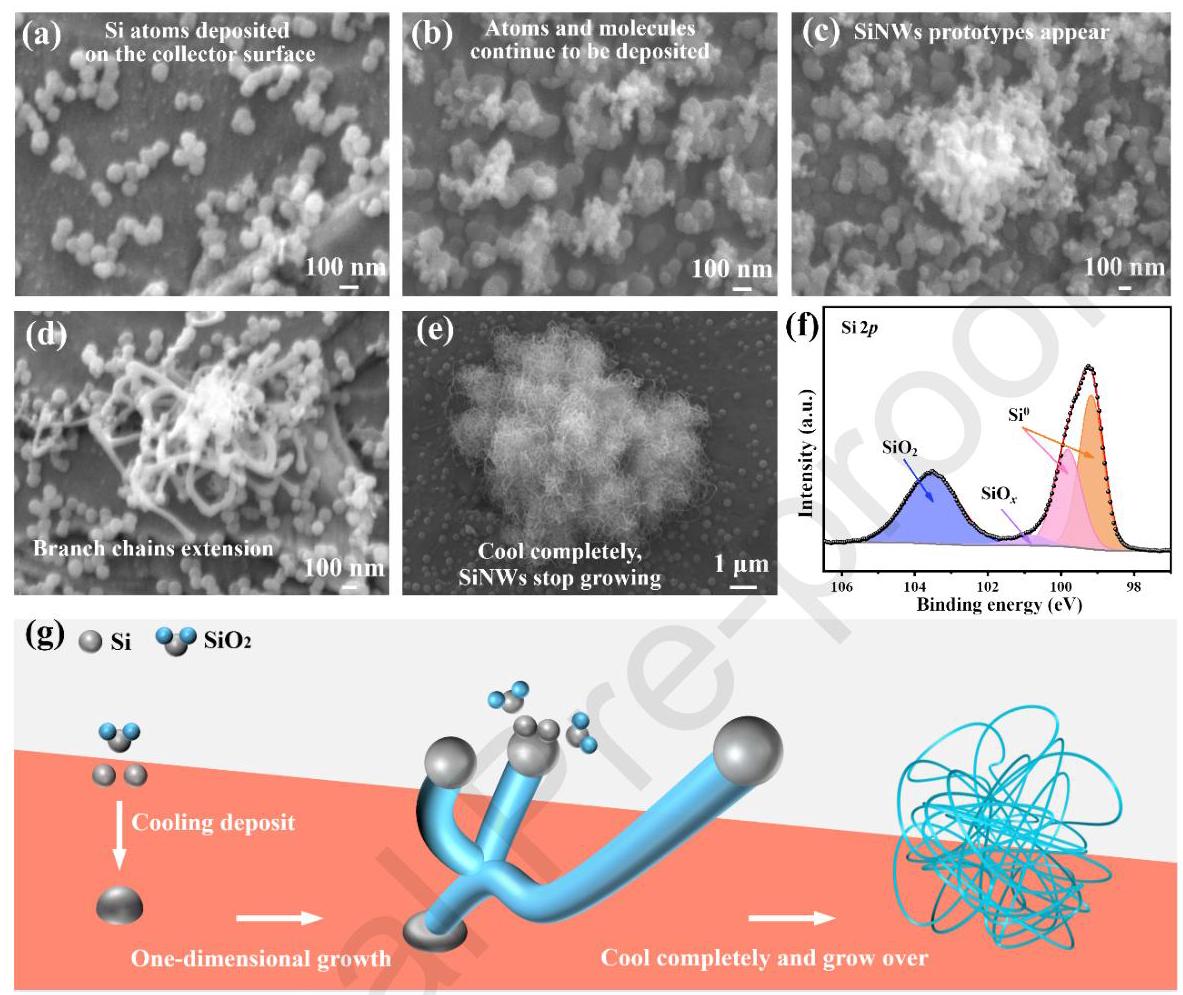

图2: SiNWs生长过程机制分析

内容描述:图2(a-e)显示了SiNWs在不同沉积状态的SEM图像:图2(a)为初始阶段,WSi加热产生的硅原子扩散并沉积在收集器上;图2(b)更多原子沉积在预先存在的位点;图2(c)沉积沿一维方向进行,出现SiNWs原型;图2(d)进一步沉积,纳米线分支延伸;图2(e)完全冷却后,沉积停止,形成完整SiNWs。图2(f)为SiNWs的Si 2p高分辨率XPS光谱,显示Si元素比例较高,但仍存在少量SiO_x。图2(g)为SiNWs气相合成机制示意图。

分析结果:这些图像揭示了SiNWs的生长过程:气相分子优先沉积在预存Si纳米颗粒上,形成活性位点,随后分支和延长。XPS证实SiNWs表面有薄氧化层,支持SVS机制(无金属催化剂),与传统VLS机制不同。

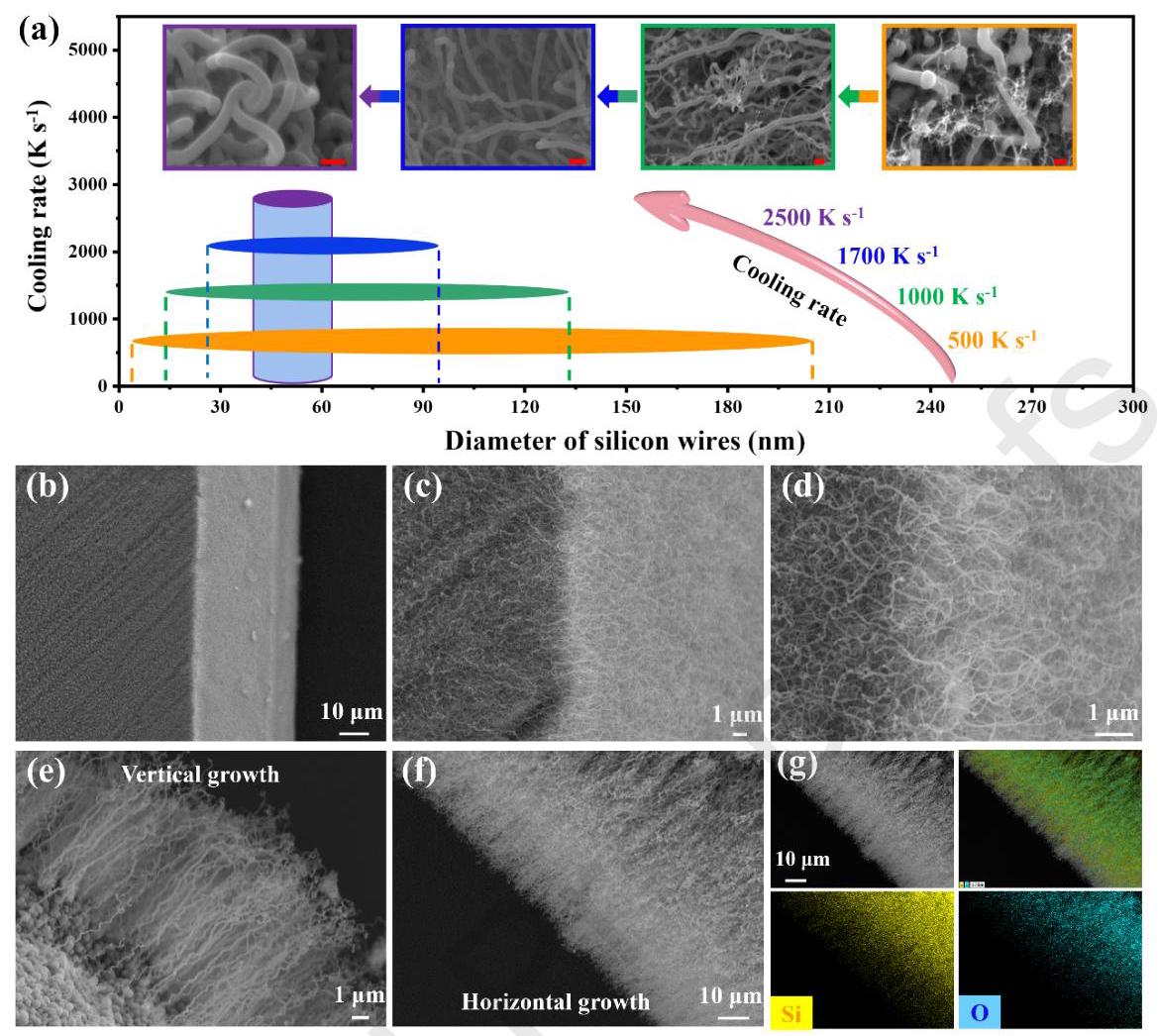

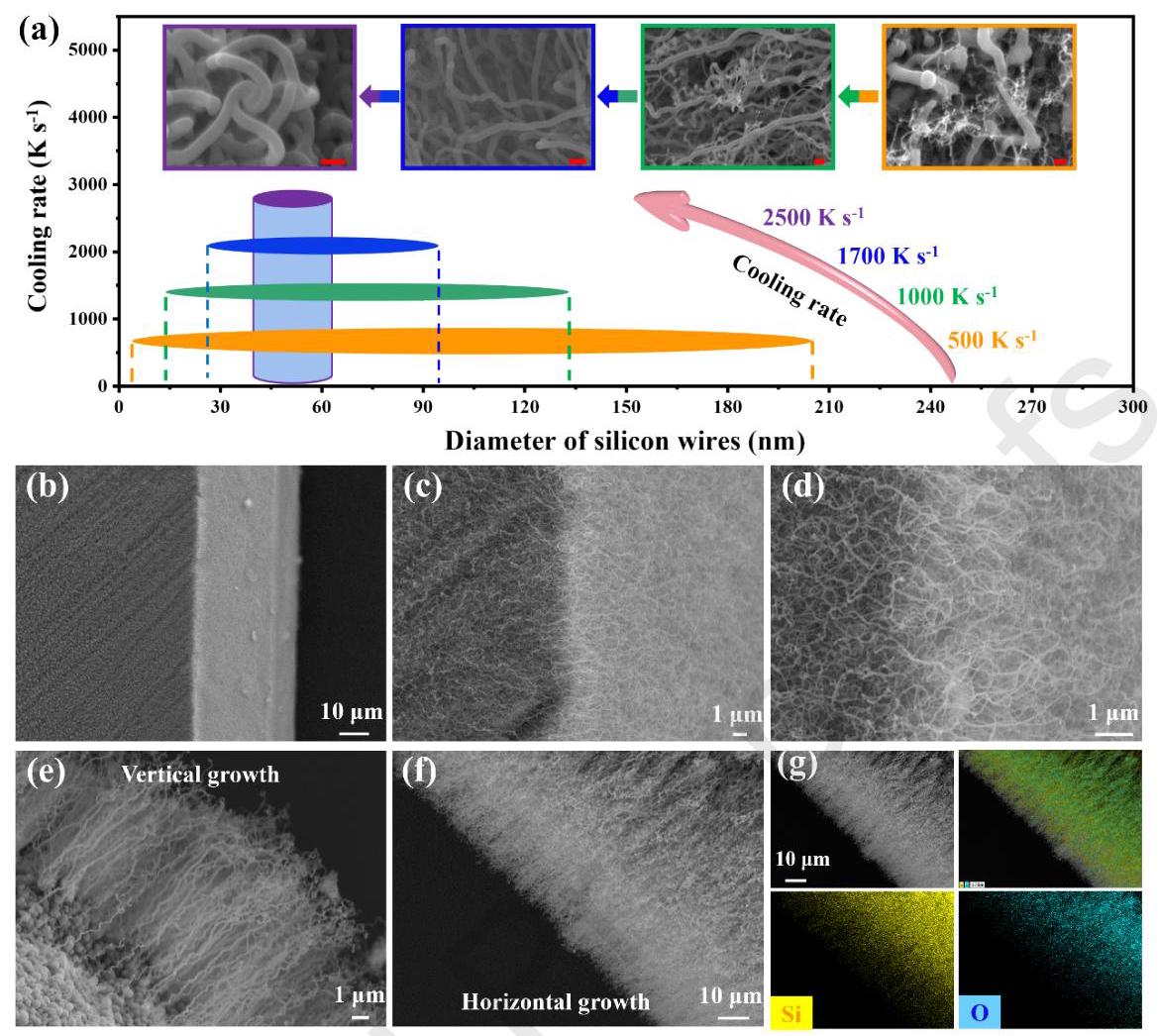

图3: 冷却速率对SiNWs均匀性的影响

内容描述:图3(a)显示了冷却速率与SiNWs整体均匀性的关系:冷却速率越大(从500到2500 K s⁻¹),SiNWs直径分布越集中,均匀性越好。图3(b-d)为在不同放大倍数下,硅片上获得的尺寸均匀SiNWs的SEM图像。图3(e-f)通过施加吹气控制过冷方向,实现SiNWs垂直于或平行于硅片生长。图3(g)为SiNWs的EDS元素 mapping。

分析结果:结果表明,通过控制冷却速率和过冷方向,可以调节SiNWs的直径均匀性和生长方向, higher cooling rates promote more uniform nanowire growth due to faster molecular stacking and atom diffusion.

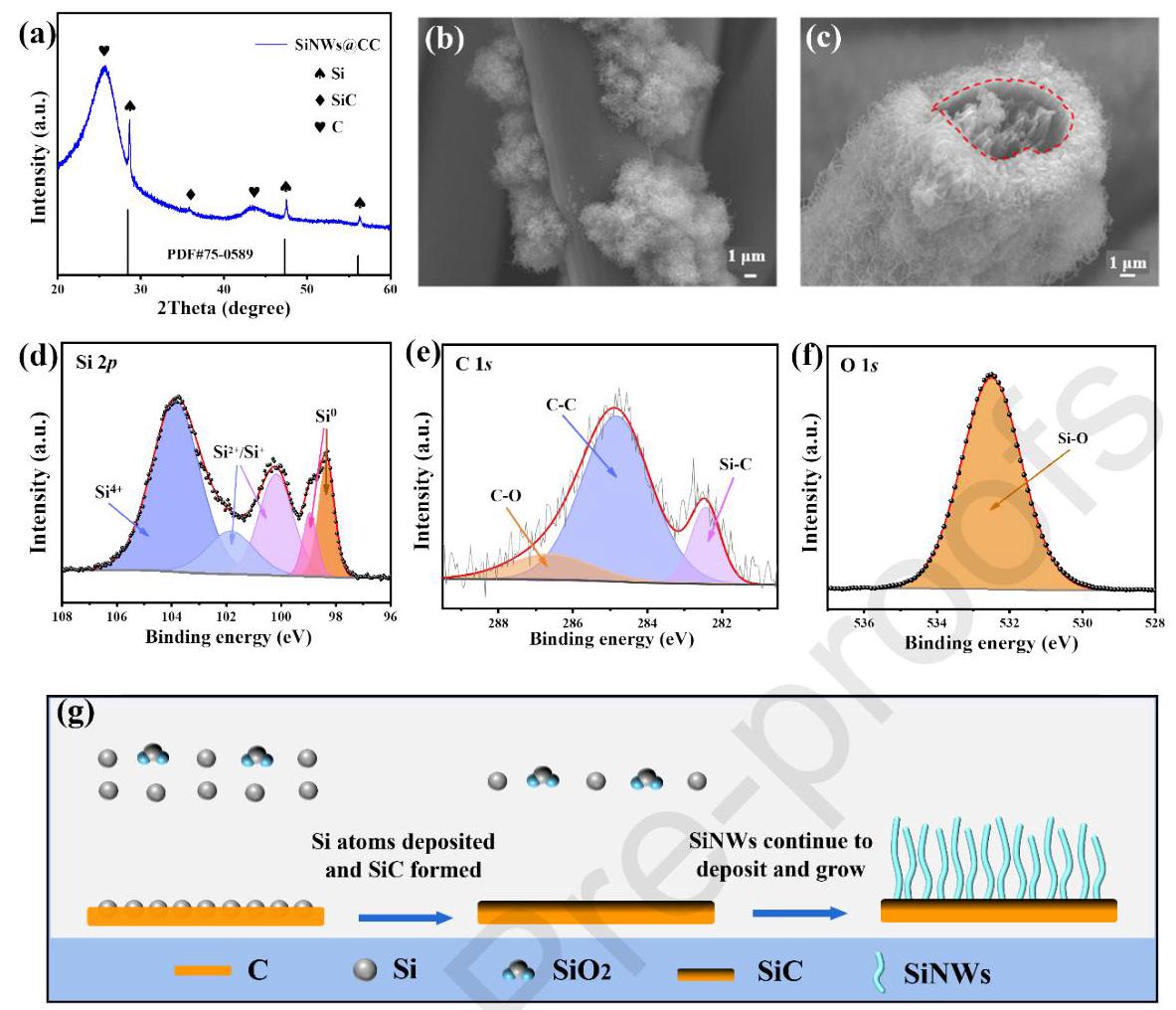

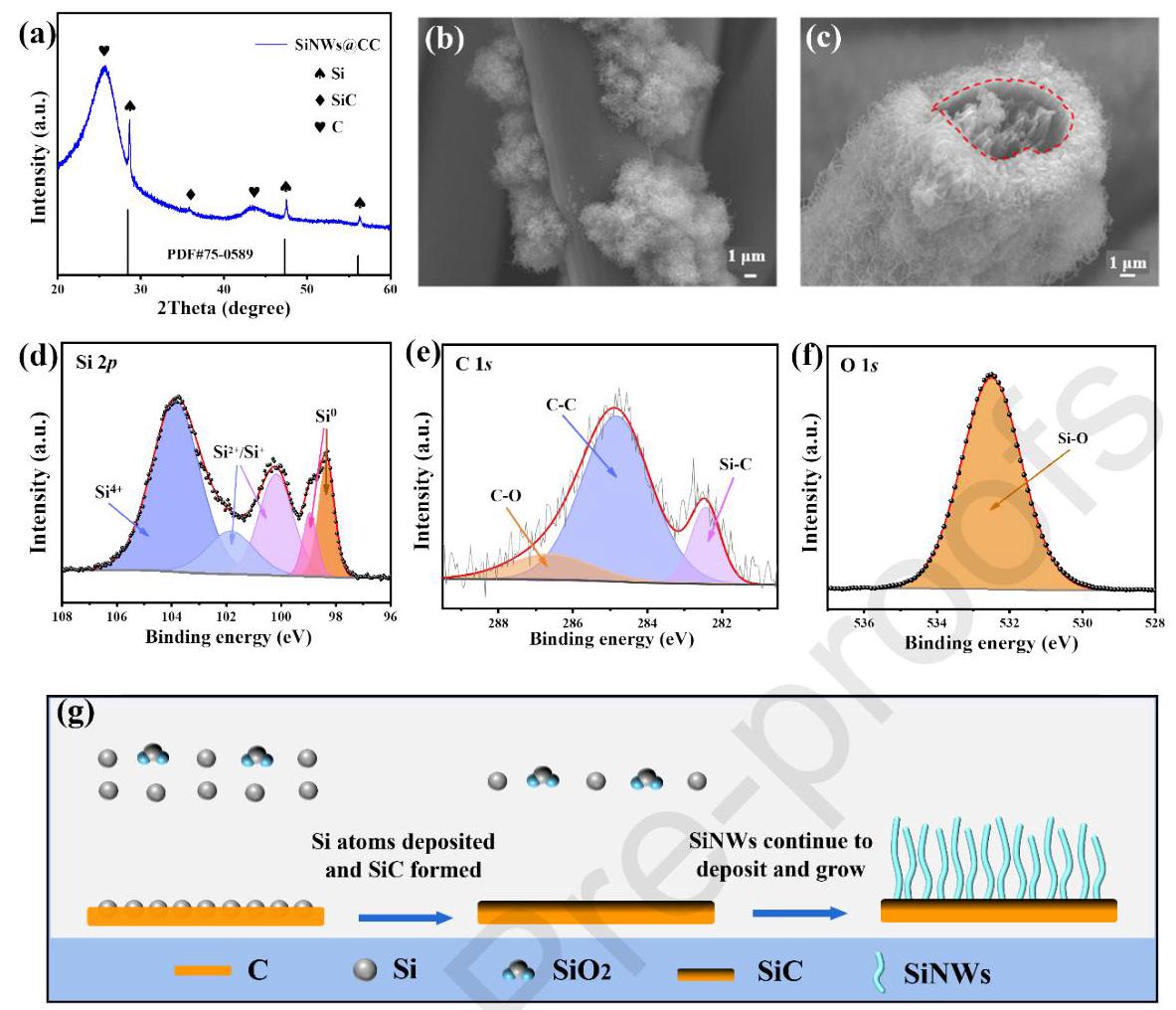

图4: SiNWs@CC复合材料界面分析

内容描述:图4(a)为SiNWs@CC的XRD图谱,显示Si结晶峰与WSi一致,并出现弱SiC衍射峰。图4(b)为SiNWs@CC的SEM图像,显示密集SiNWs包围碳纤维表面,直径约40 nm。图4(c)为在CO₂气流中热处理后的SEM图像,显示中间碳纤维被还原,外层SiNWs保持稳定形状,证实SiC存在于Si和C接触界面。图4(d-f)为XPS光谱:图4(d) Si 2p主要由元素Si和SiO_x组成;图4(e) C 1s显示Si-C键形式;图4(f) O 1s完全由Si-O组成。图4(g)为硅-碳界面反应过程示意图。

分析结果:这些分析表明,SiNWs与碳界面形成SiC,建立了稳定的化学连接,提高了复合材料的导电性和循环稳定性,即使超声处理5分钟也不脱落。

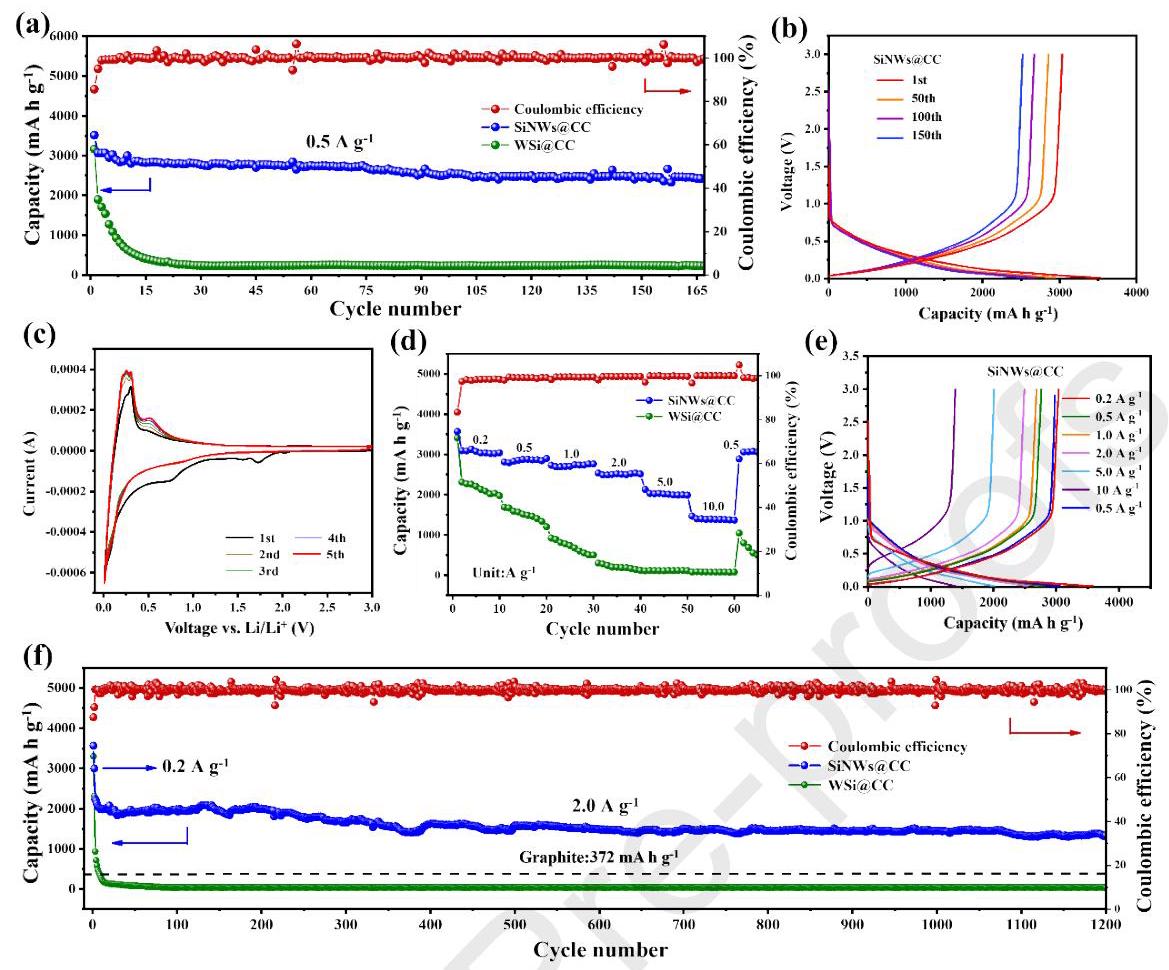

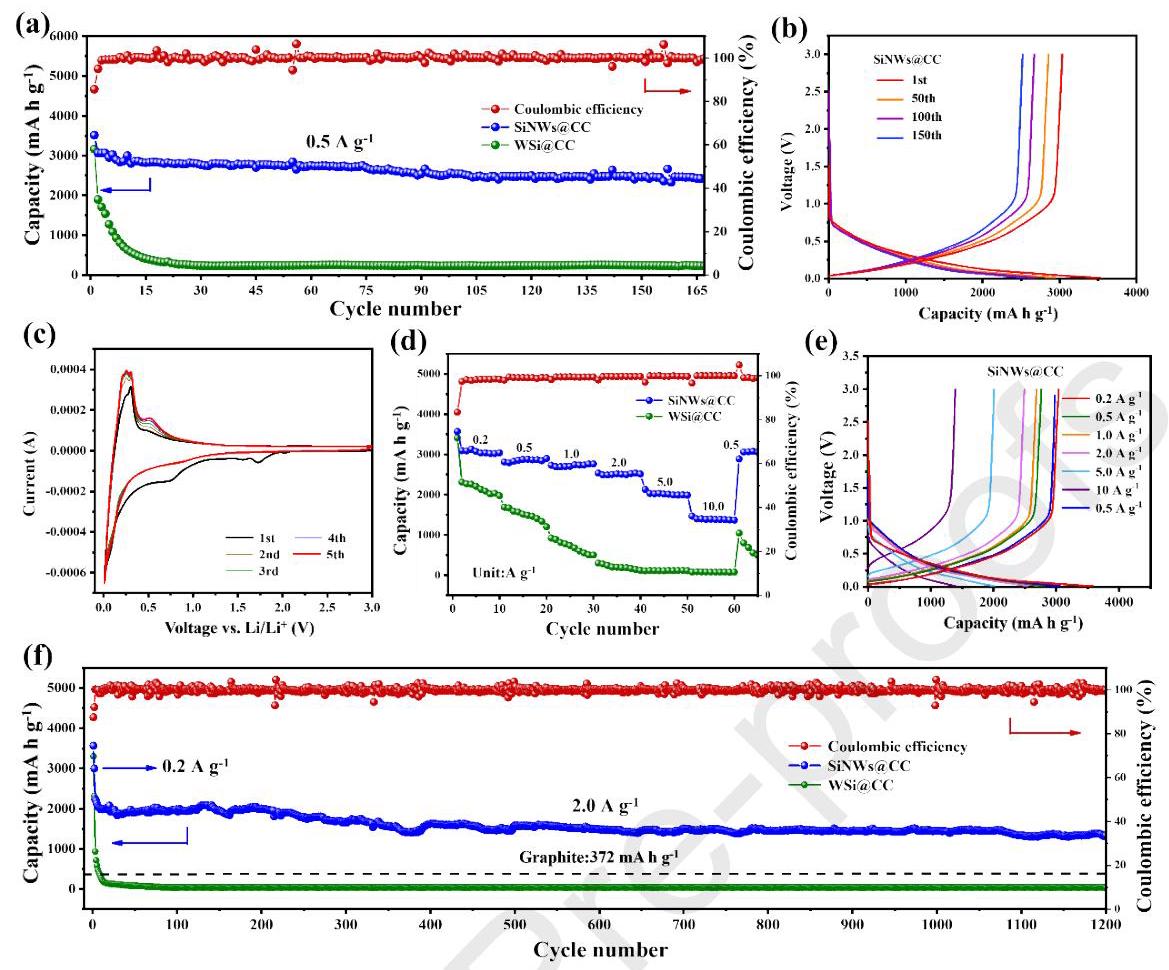

图5: SiNWs@CC电化学性能

内容描述:图5(a)显示SiNWs@CC在0.5 A g⁻¹电流密度下的循环性能:初始放电容量为3512.4 mA h g⁻¹,初始库仑效率86.4%,165次循环后可逆比容量稳定在2437.4 mA h g⁻¹。图5(b)为充放电曲线,显示良好的循环保持。图5(c)为CV曲线(扫描速率0.2 mV s⁻¹),显示在1.76 V和0.77 V的还原峰(SEI膜形成),以及低于0.2 V的还原峰(Si锂化)和0.23-0.53 V的氧化峰(脱锂过程)。图5(d)倍率性能:在0.2-10 A g⁻¹电流密度范围内,可逆比容量仍为1370.1 mA h g⁻¹ at 10 A g⁻¹。图5(e)为倍率充放电曲线。图5(f)长循环性能:在2.0 A g⁻¹下循环1200次后,可逆比容量保持1325.7 mA h g⁻¹。

分析结果:SiNWs@CC电极表现出高比容量、优异倍率性能和长循环稳定性,归因于SiNWs的一维结构缓解体积膨胀,以及SiC界面提高导电性和稳定性。

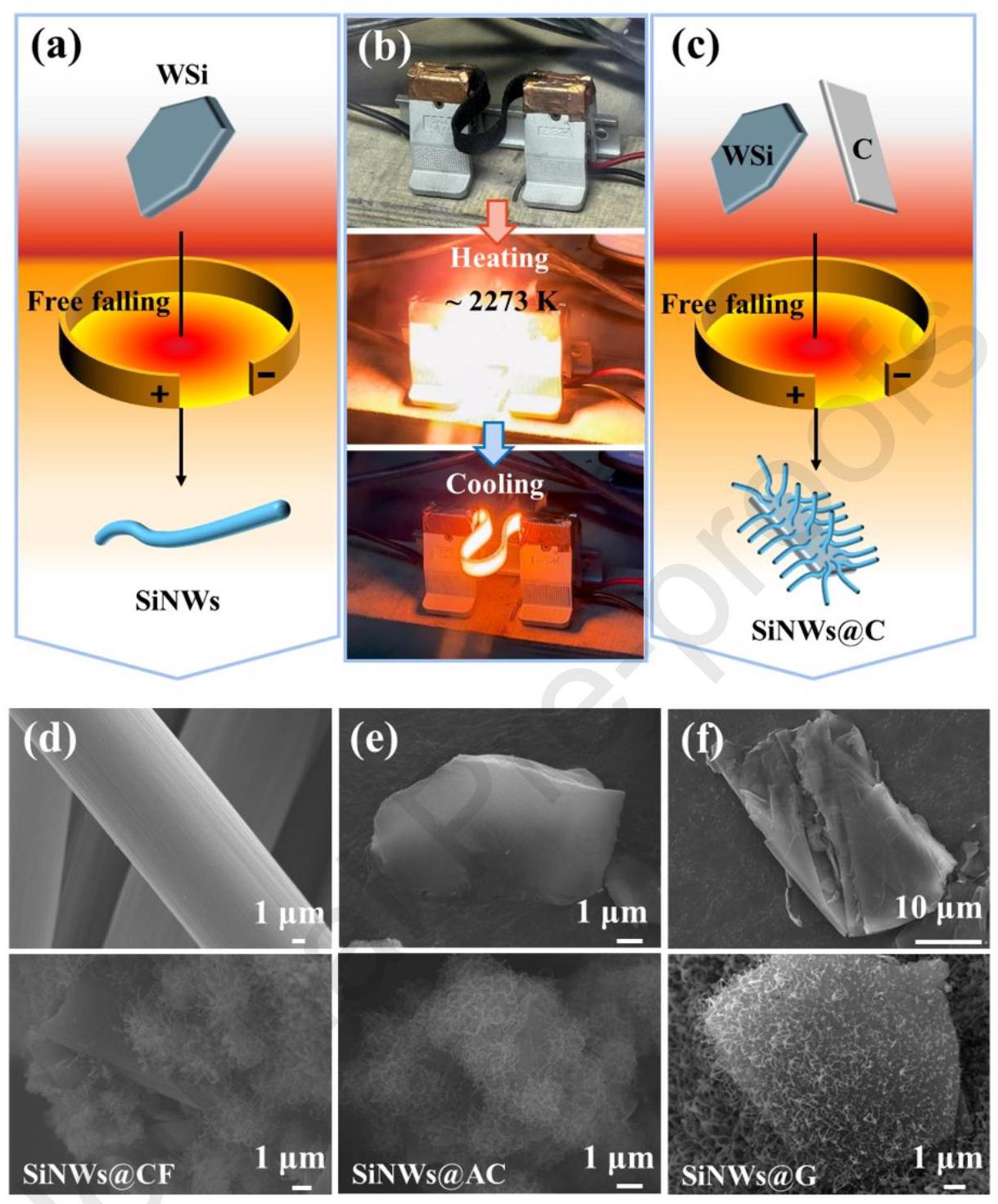

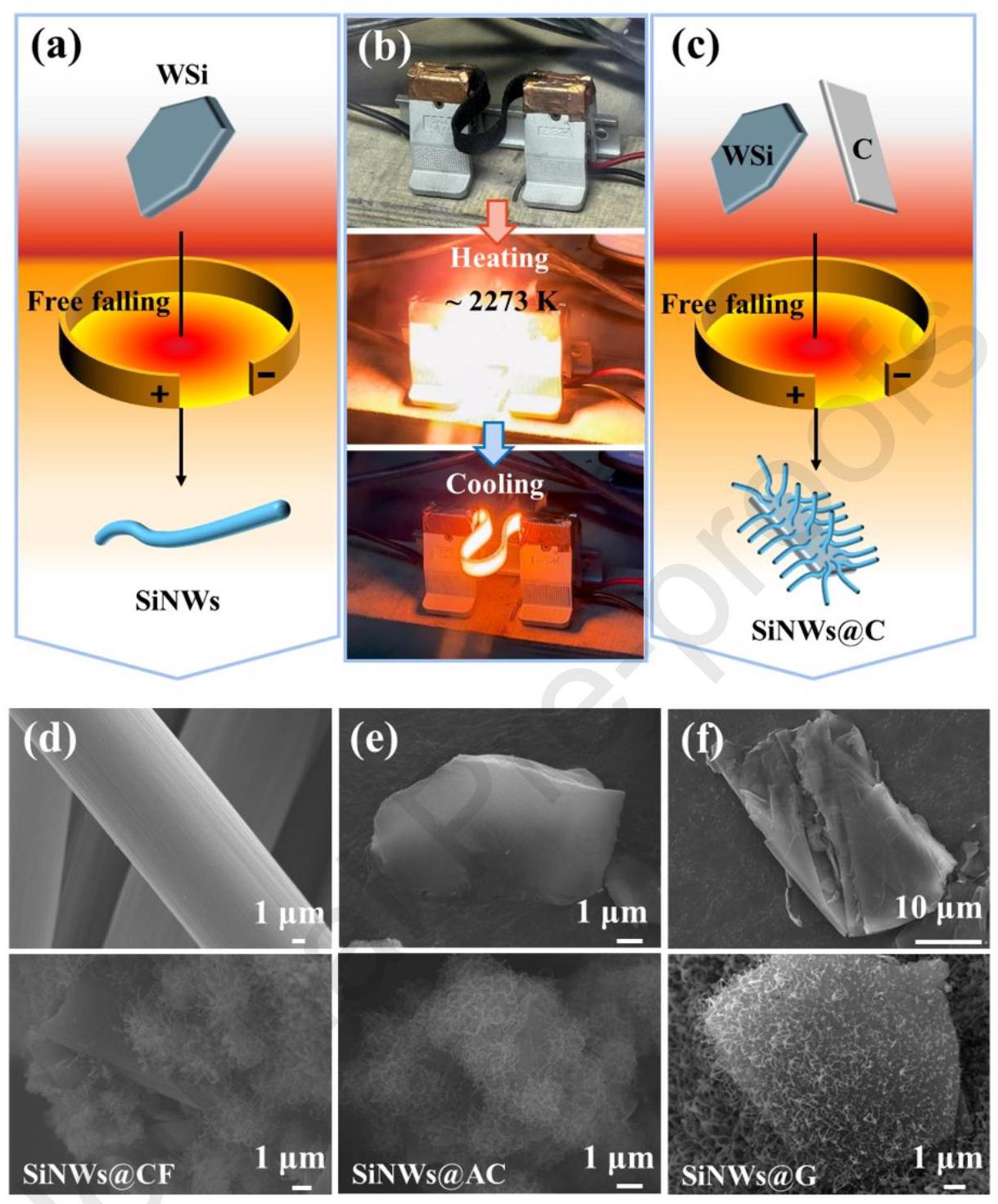

图6: SiNWs@C复合材料扩展制备

内容描述:图6(a)展示了WSi粉末通过快速加热/冷却转化为SiNWs的示意图。图6(b)为实际创建的加热/冷却过程。图6(c)为SiNWs与C复合材料制备过程示意图:将WSi与各种C材料(CF粉末、AC、G)混合,通过弧形加热区自由落体方式制备。图6(d-f)为SEM图像:图6(d) SiNWs@CF,图6(e) SiNWs@AC,图6(f) SiNWs@G。

分析结果:该方法可简单制备多种SiNWs@C复合材料,这些复合材料在电化学循环测试中表现出良好的循环稳定性,适用于高比容量锂离子电池阳极。