Rapid electrothermal upcycling hexachlorobutadiene (HCBD) polluted distillation residue into turbostratic graphene for enhanced electromagnetic wave absorption

六氯丁二烯污染蒸馏残渣的电热快速升级回收为涡轮层石墨烯用于增强电磁波吸收

第一作者: Tong Chen (陈彤) - 浙江大学

通讯作者: Pei Li (李沛), Chen Sun (孙辰) - 浙江大学

DOI: 10.1016/j.jhazmat.2025.137160

PDF原文

期刊名称: Journal of Hazardous Materials

发表年份: 2025

论文亮点

- 首次提出使用脉冲焦耳加热技术处理六氯丁二烯污染

- 将有害废物转化为高价值涡轮层石墨烯,展示出色的电磁波吸收性能

研究背景

- 三氯乙烯生产过程中产生的高沸点固体残渣含有高浓度氯化污染物,特别是六氯丁二烯(HCBD)

- HCBD被列为持久性有机污染物(POPs),对人类健康和环境构成重大威胁

- 传统处理方法(共焚烧或填埋)存在环境和经济挑战,急需创新、低碳、高效的处理方法

研究方法

本研究采用脉冲焦耳加热(PJH)技术处理HCBD污染的蒸馏残渣:

- 材料准备:从三氯乙烯和全氯乙烯联产工厂收集蒸馏残渣,与炭黑按84:16比例混合

- 反应装置:使用石英管反应器,连接可编程直流电源,在温和真空室(0.01 MPa)中进行反应

- 反应过程:采用两阶段脉冲放电程序,预处理脉冲30V/1s,随后30V脉冲1-10秒

- 分析检测:使用GC-MS检测HCBD和其他氯化有机污染物浓度,通过拉曼光谱、XRD、XPS、SEM、TEM等多种表征手段分析产物特性

- 性能评估:将获得的tPG与石蜡混合制备复合样品,使用矢量网络分析仪测量电磁参数,评估电磁波吸收性能

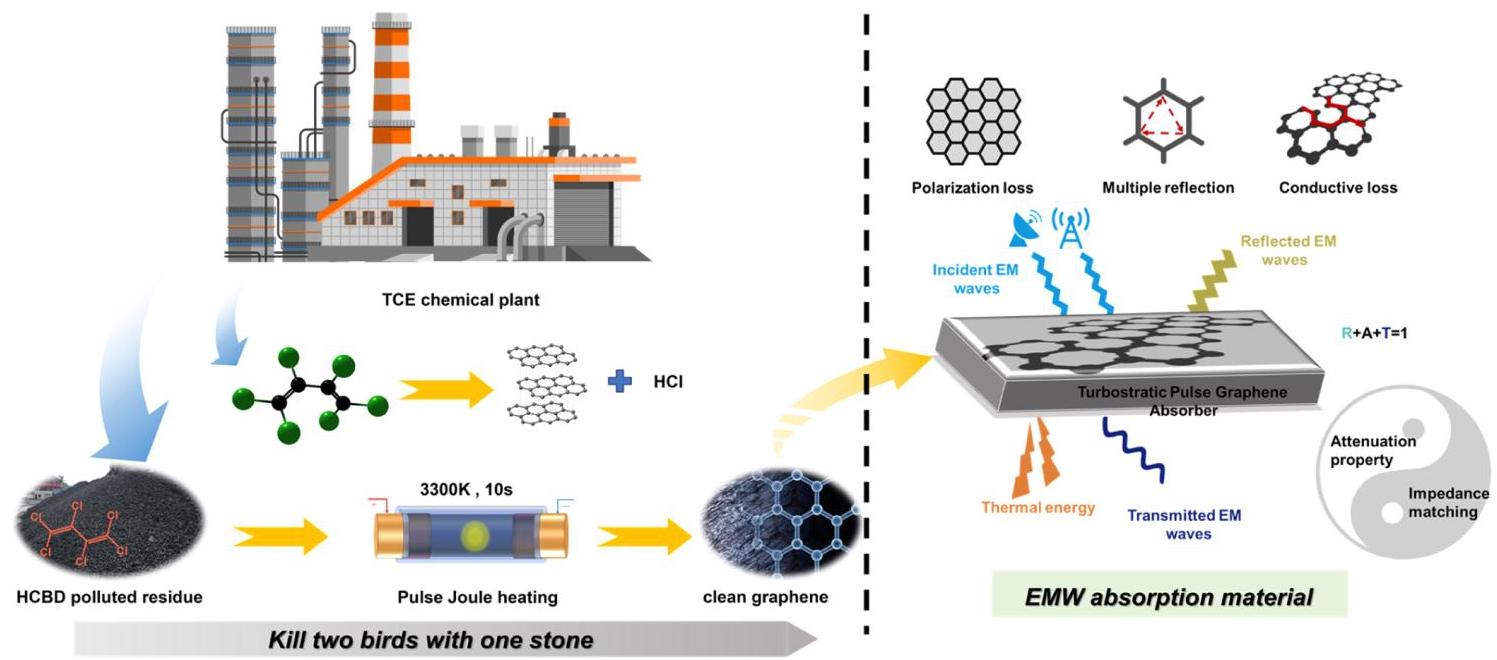

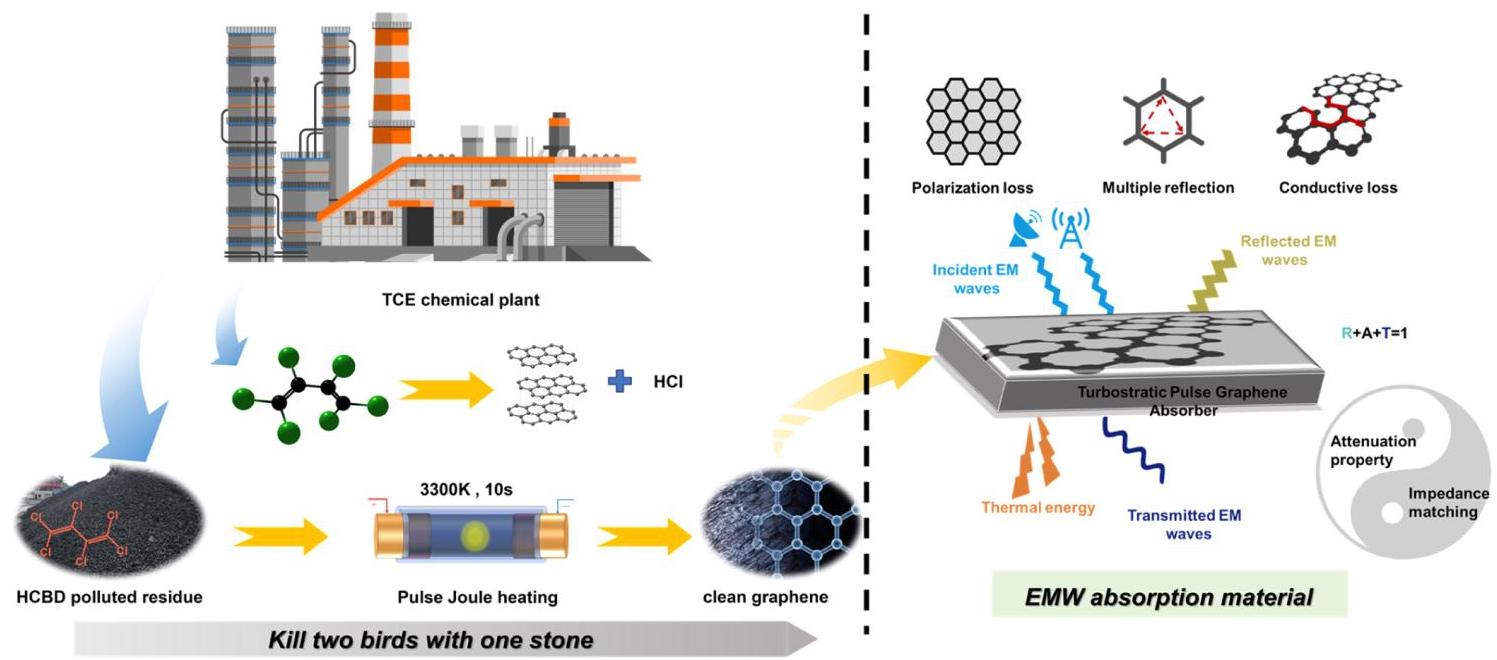

图1: HCBD污染蒸馏残渣升级回收为tPG用于电磁波吸收的过程示意图

主要结论

- 脉冲焦耳加热技术在10秒内实现了超过99%的HCBD降解效率

- 成功将蒸馏残渣转化为高质量的涡轮层石墨烯(tPG),具有独特的结构和优异的分散性

- tPG表现出卓越的电磁波吸收性能,有效吸收带宽达3.9GHz,最小匹配厚度1.6mm时反射损耗为-42.0dB

蒸馏残渣的解毒效果分析

脉冲焦耳加热技术对HCBD污染蒸馏残渣的解毒效果显著:

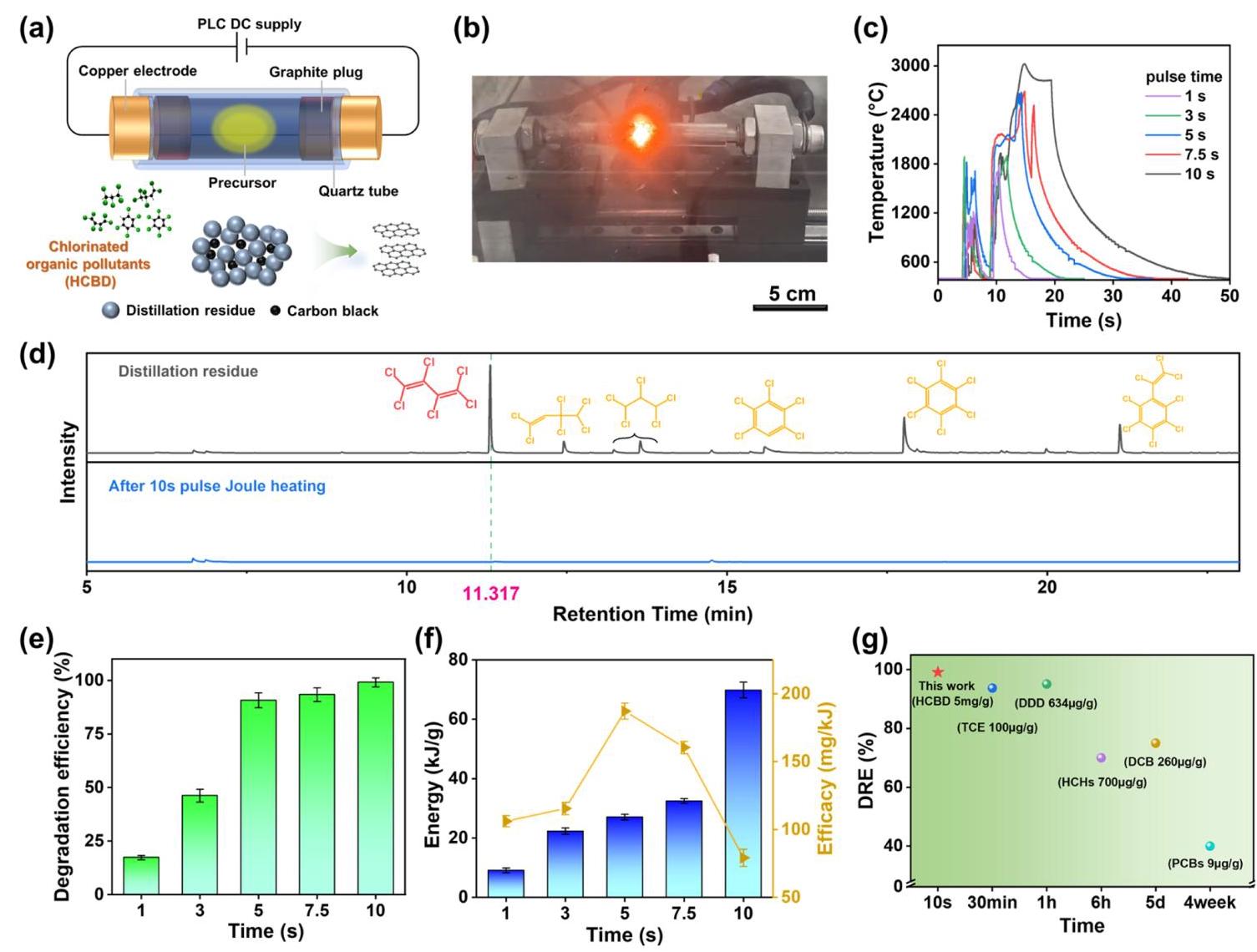

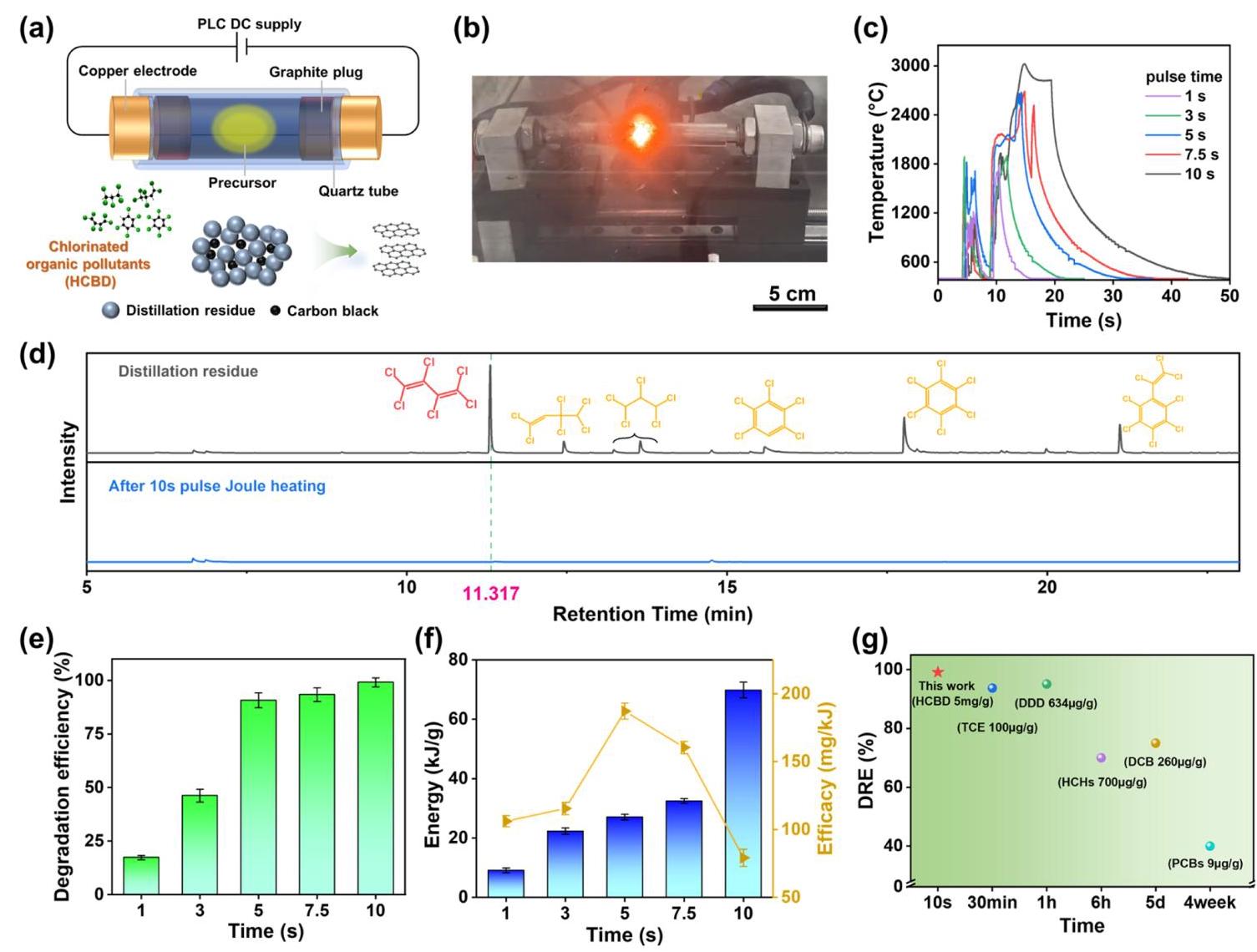

图2: HCBD污染蒸馏残渣的解毒效果。(a)实验装置和过程示意图;(b)加热过程中样品的数码照片;(c)PJH反应过程中的温度曲线;(d)原始和处理后DR的GC-MS谱图;(e)脉冲时间对HCBD降解效率的影响;(f)不同脉冲持续时间下PJH的能耗和效能;(g)不同方法处理高氯化污染固体的降解效果比较

分析结果:GC-MS分析显示,原始蒸馏残渣含有多种高浓度氯化污染物,其中HCBD峰面积最高。经过10秒脉冲焦耳加热处理后,所有氯化污染物峰均消失,表明PJH对DR具有出色的解毒性能。随着放电时间从1秒延长到10秒,HCBD的去除率从17.3%提高到99.1%。从经济角度考虑,5秒放电时间的HCBD降解量(毫克)与能耗(千焦)比达到最高(187.3mg/kJ)。

PJH产物的表征分析

通过多种表征手段对脉冲焦耳加热产物进行了详细分析:

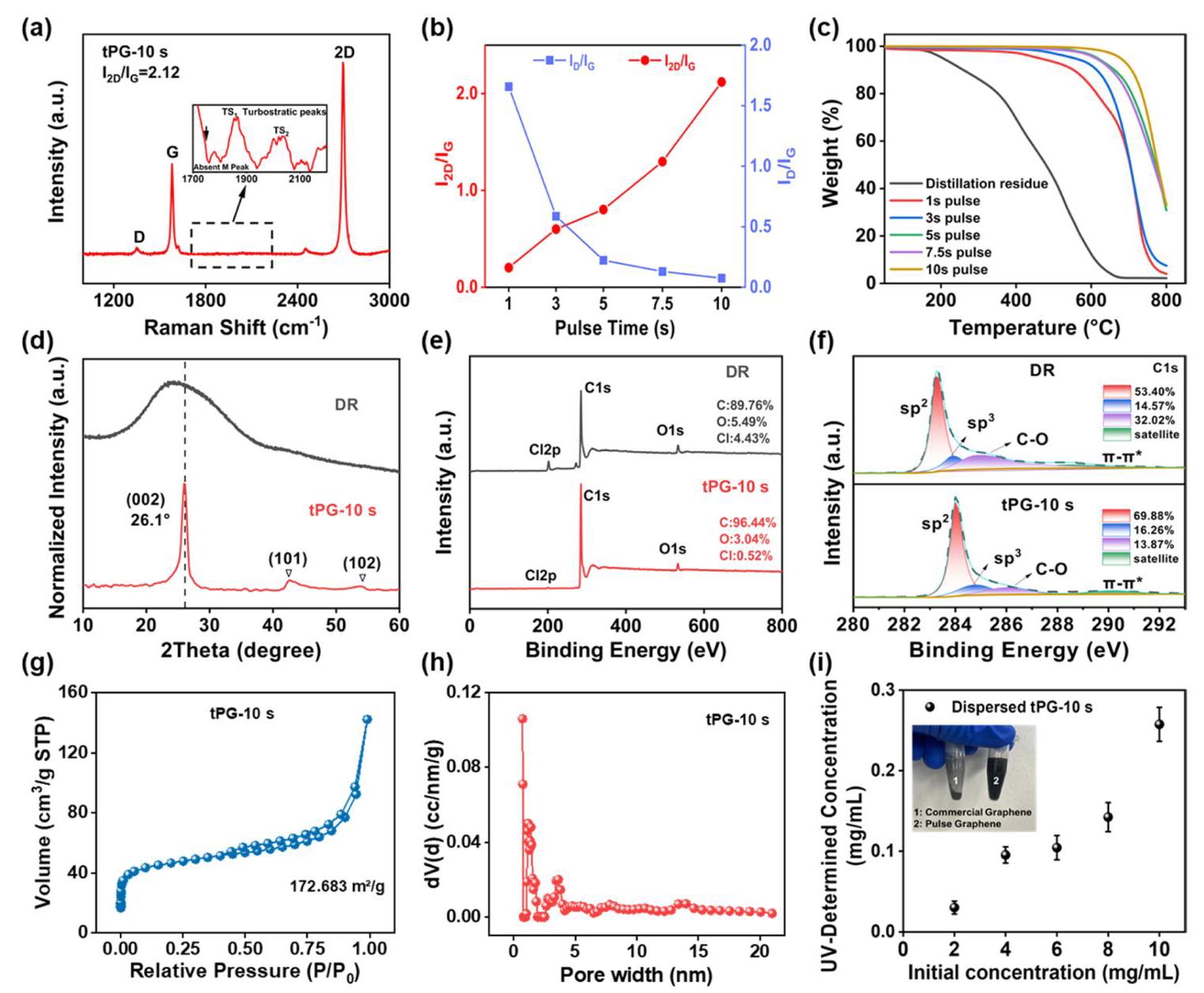

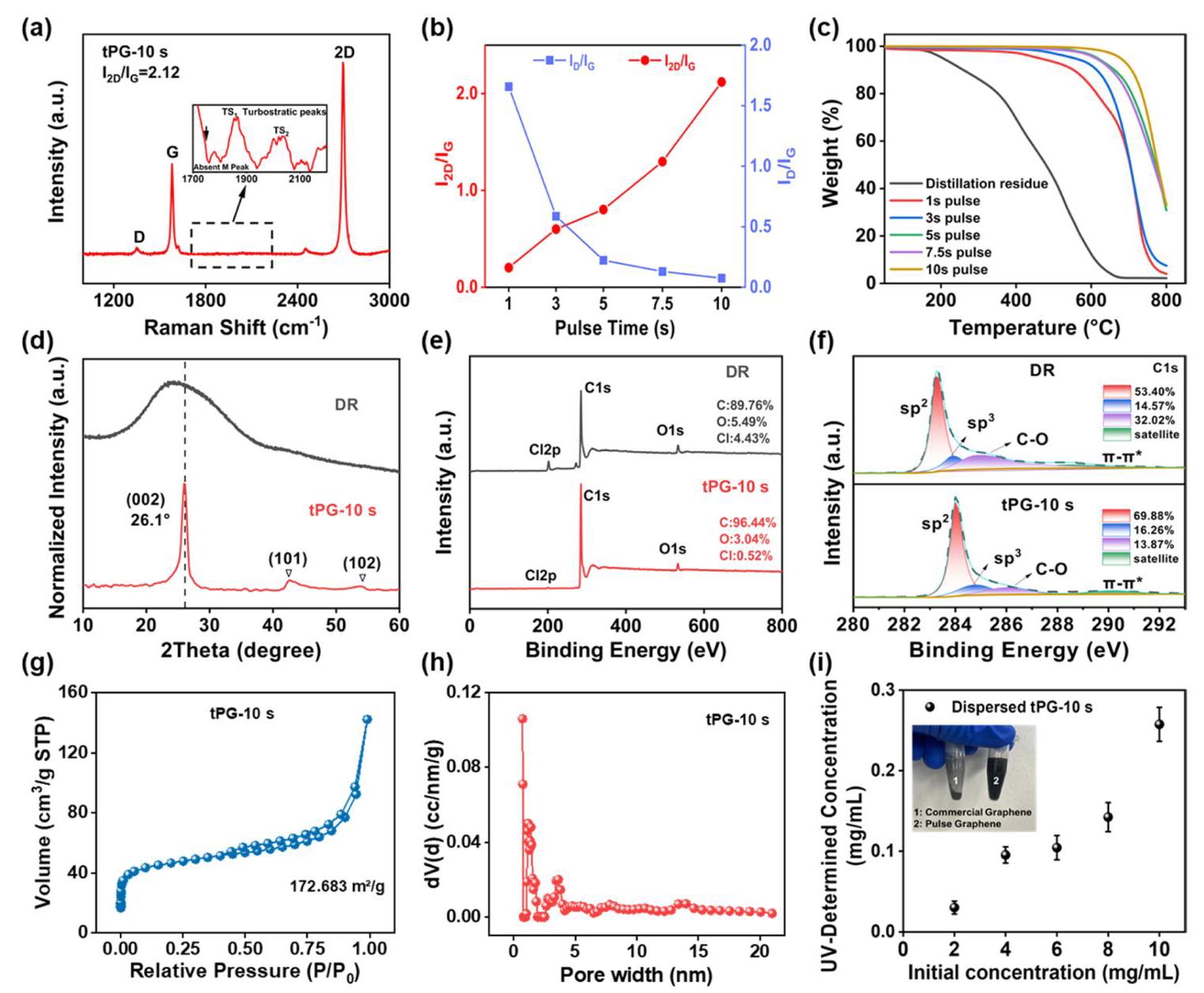

图3: 蒸馏残渣衍生的tPG表征。(a)tPG-10s的拉曼光谱;(b)放电时间对拉曼光谱中I_D/I_G比和I_2D/I_G比的影响;(c)蒸馏残渣和tPG在空气气氛下的TGA曲线;(d)XRD图谱;(e)XPS全谱;(f)蒸馏残渣和tPG-10s的C1s高分辨率XPS谱;(g)N_2吸附-脱附等温线;(h)tPG-10s的孔径分布;(i)tPG-10s浓度与商业石墨烯的UV-vis分散图比较

分析结果:拉曼光谱显示tPG-10s具有低缺陷密度(I_D/I_G=0.075)和最小的层间光学耦合(I_2D/I_G=2.12)。XRD分析表明成功实现了DR的石墨化,平均晶格间距为0.35nm,大于AB堆叠石墨烯(0.335nm)。XPS分析证实PJH过程显著减少了杂原子含量,表面碳含量从89.76%增加到96.44%,表面氯含量从~4.43%降至接近零。BET分析显示tPG-10s具有172.7m²/g的比表面积和0.14cm³/g的累计孔体积,呈现介孔结构。

DR和tPG-10s的形貌分析

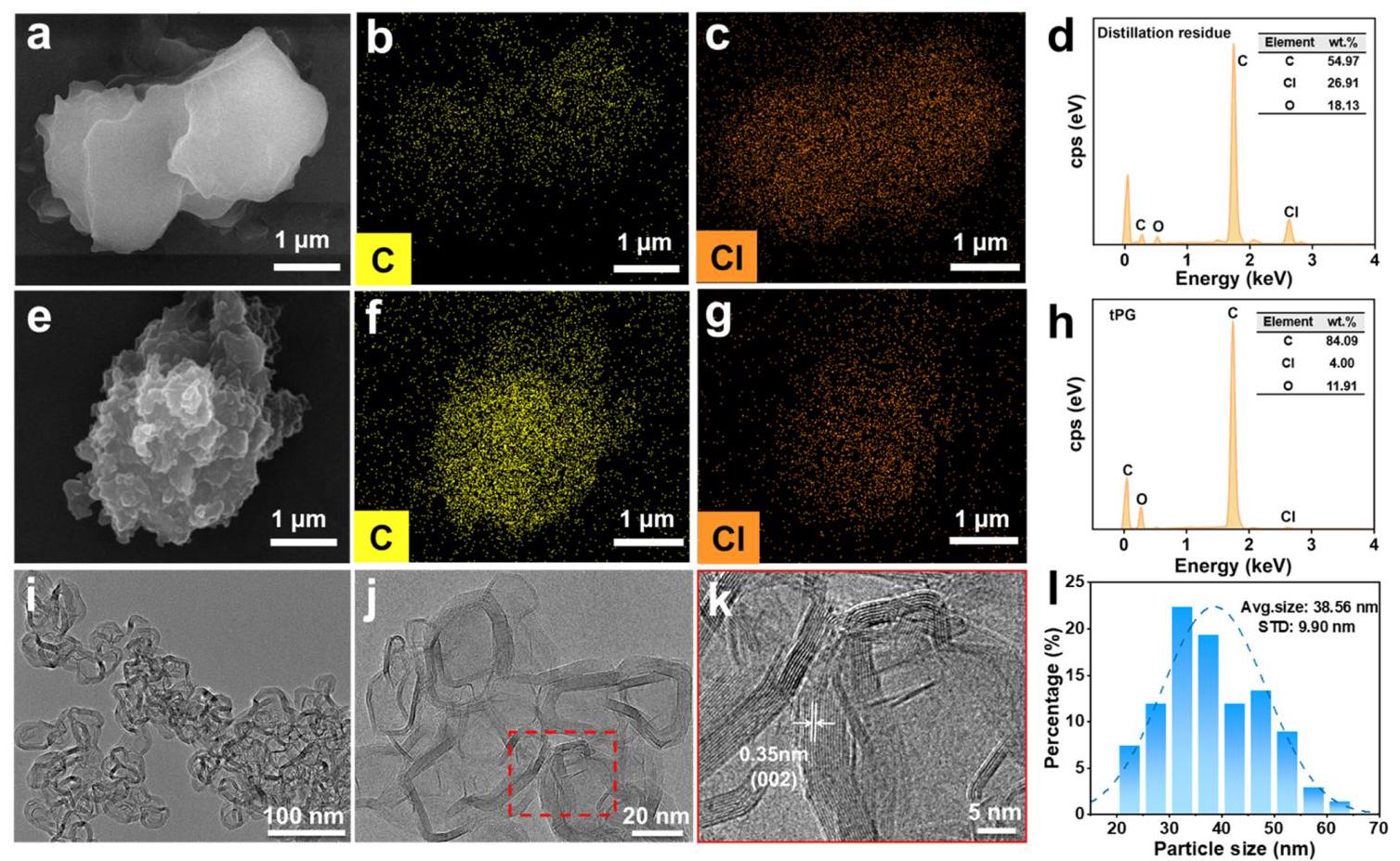

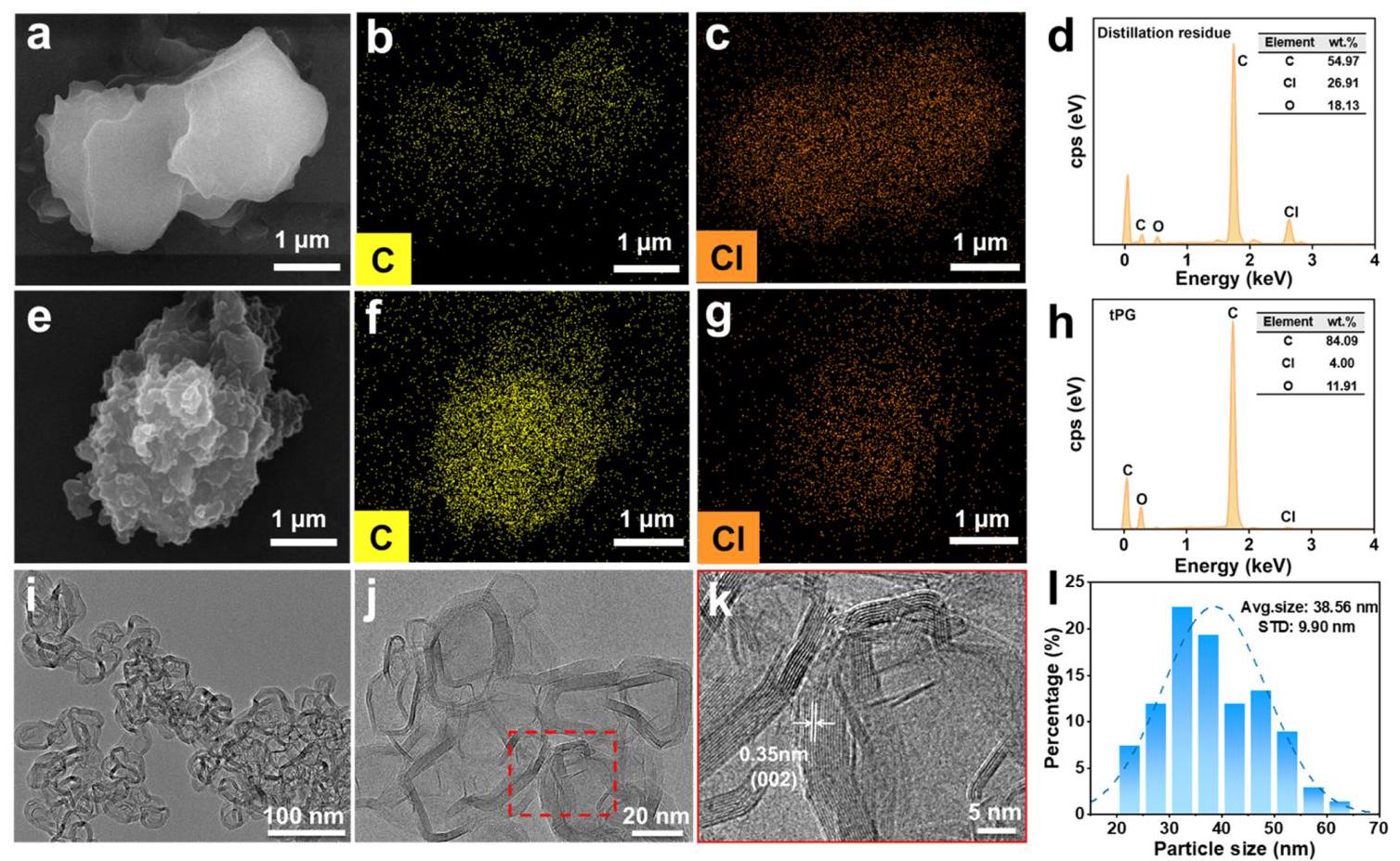

图4: DR和tPG-10s的形貌。(a-d)DR的SEM-EDS mapping;(e-f)tPG的SEM-EDS mapping;(i-k)tPG-10s的TEM图像;(l)通过TEM图像分析技术获得的Feret直径横向尺寸分布

分析结果:SEM-EDS mapping显示,蒸馏残渣呈现光滑规则的方形形状,而tPG显示折叠、堆叠和高度结晶的片状形态。反应前后粒径变化最小,平均横向尺寸约为4μm。EDS和元素 mapping分析表明,PJH反应后表面碳比例从55.0%显著增加到84.1%,而杂质元素氯和氧的比例分别从26.9%和18.1%下降到4.0%和11.9%。TEM图像显示tPG-10s具有均匀的石墨烯纳米片,二维(2D)和少层结构明显,晶格间距估计为0.350nm,与XRD图谱中的(002)峰位置一致。tPG纳米片的估计平均横向尺寸约为38.56nm,标准偏差为9.90nm。

tPG的电磁波吸收性能

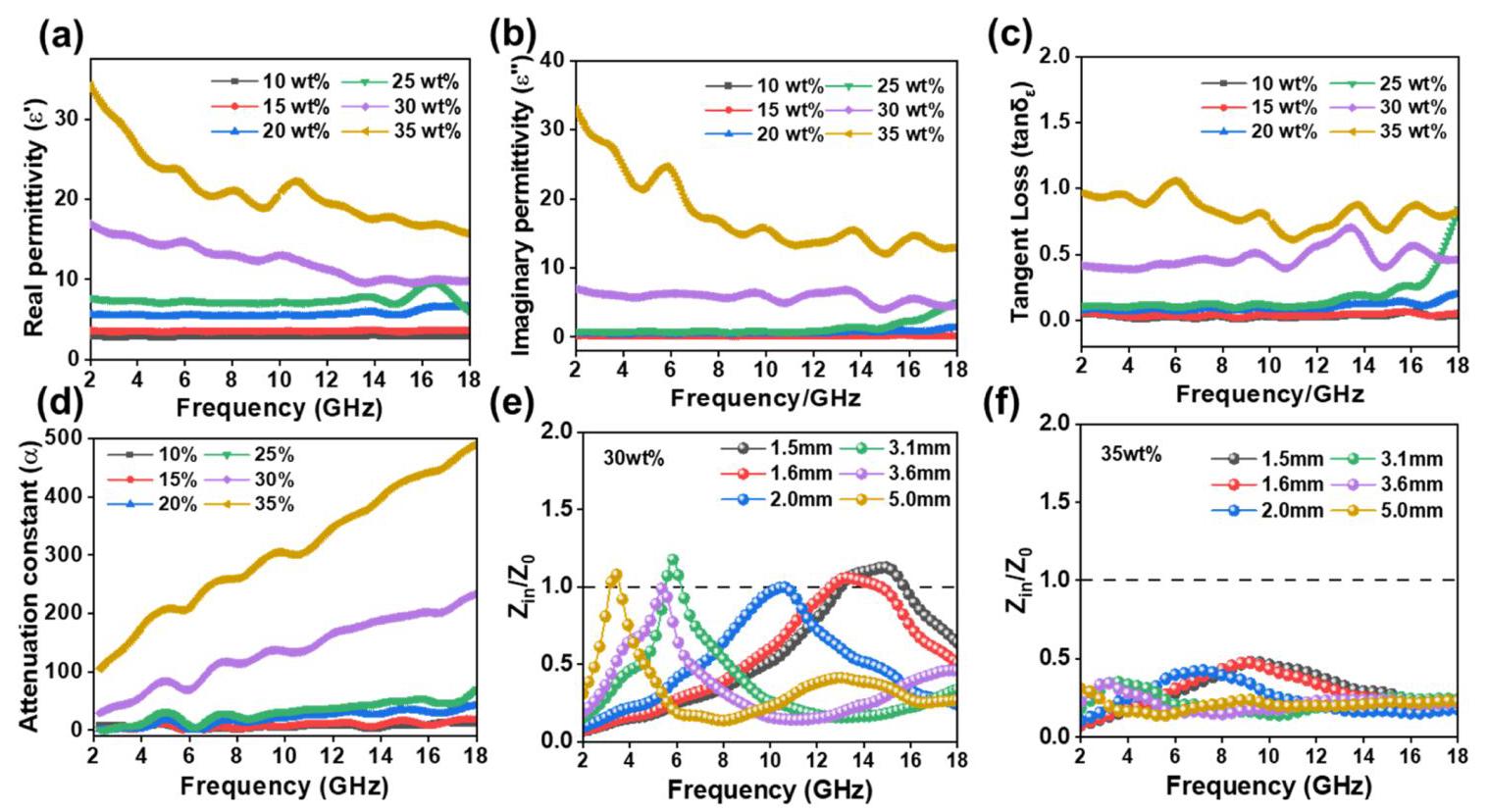

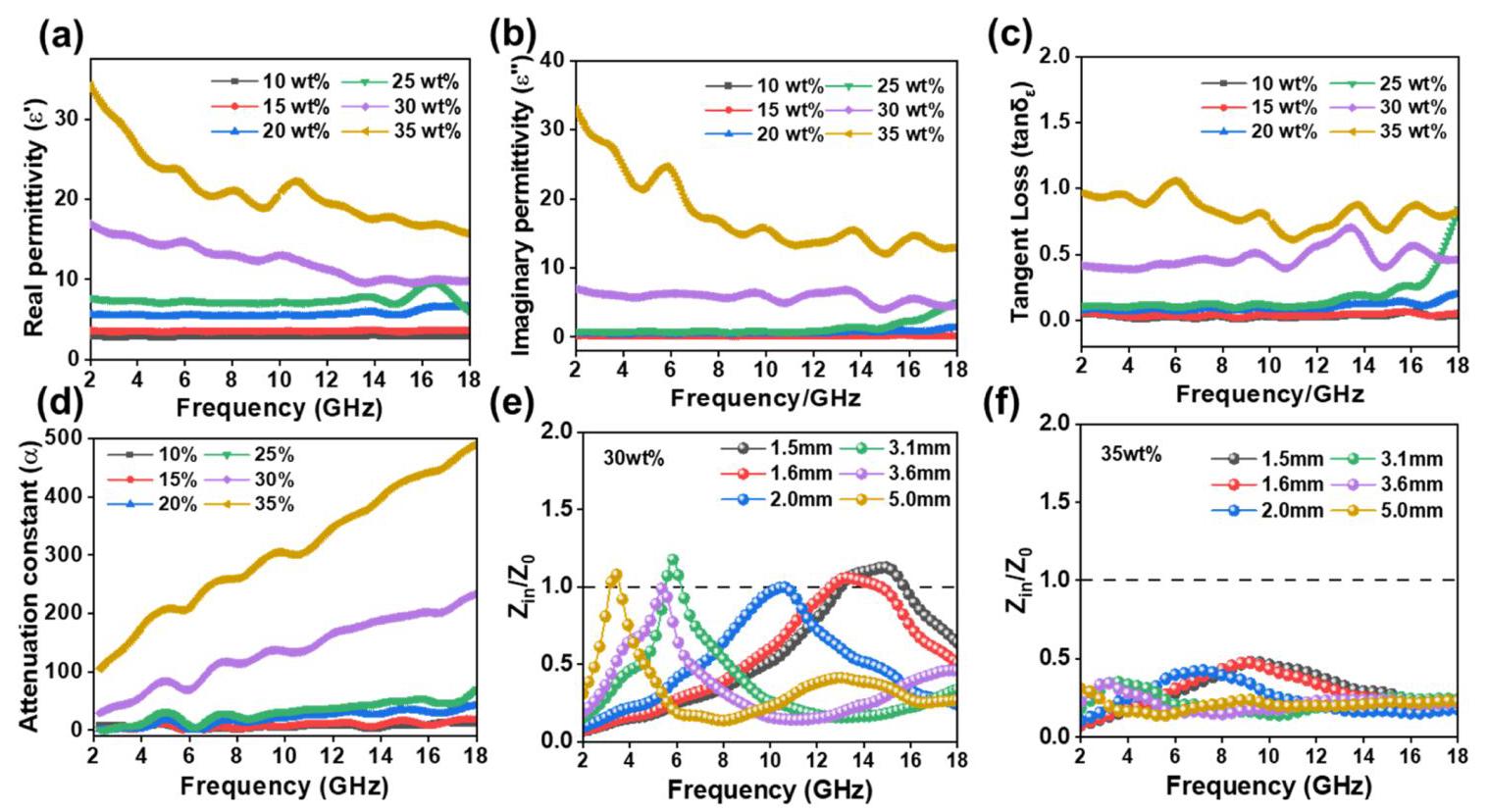

图5: (a-b)tPG的复介电常数实部(ε')和虚部(ε'');(c)介电损耗角正切(tanδ_ε);(d)负载30wt%tPG的衰减常数;(e-f)负载30wt%和35wt%的阻抗-f曲线

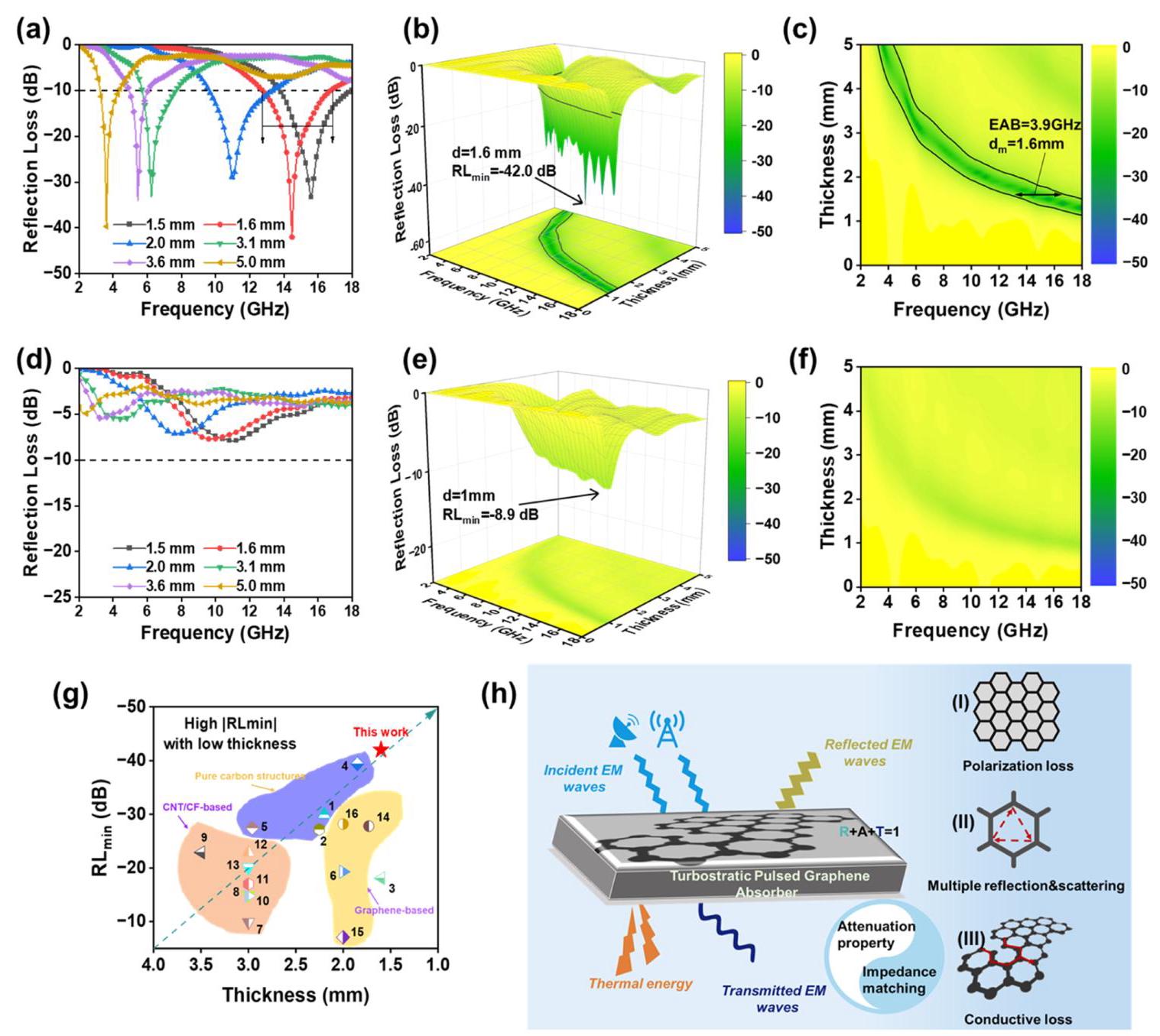

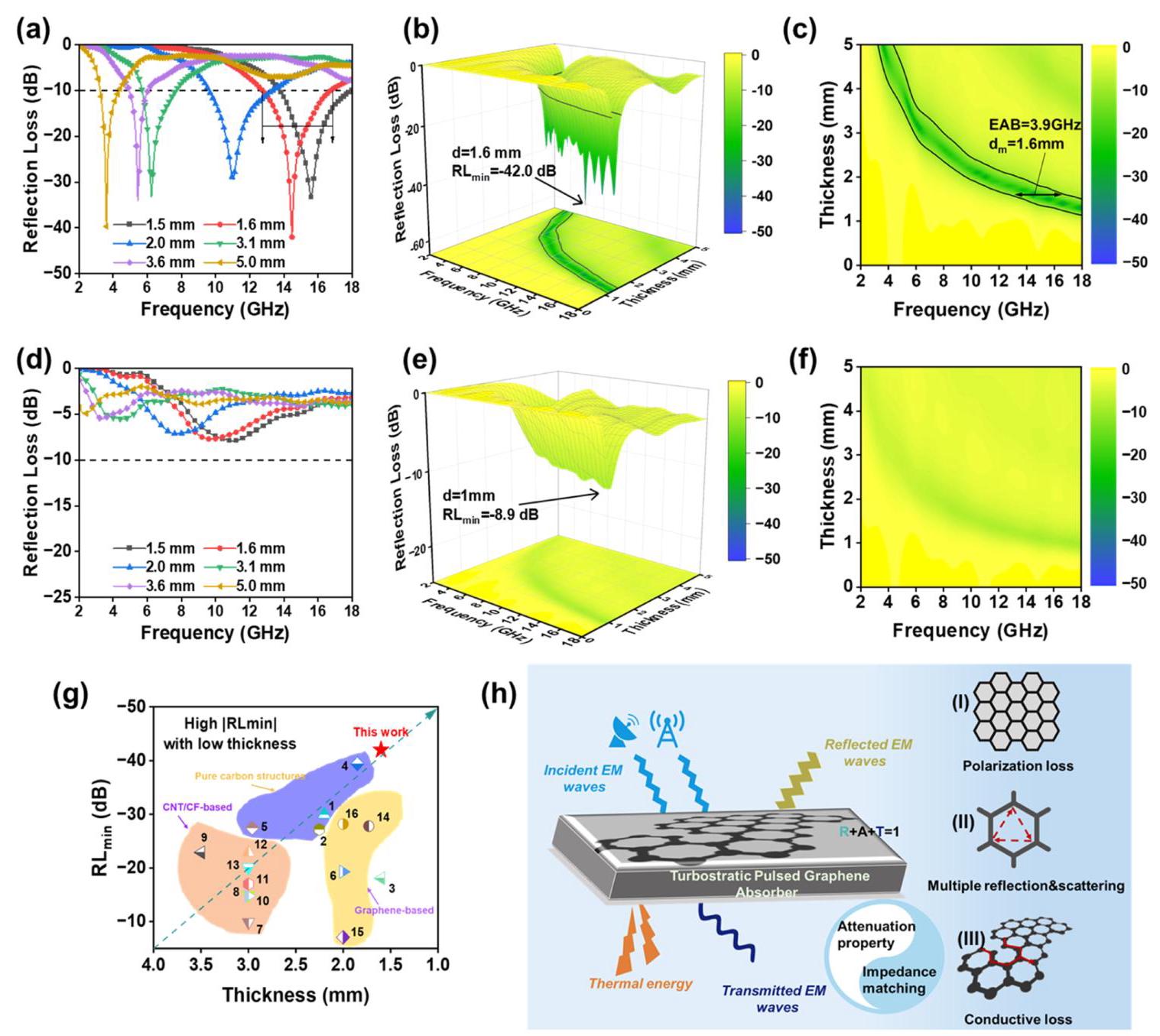

图6: (a)不同厚度下的RL-f曲线;(b)三维RL-f曲线和(c)其对应的2D等高线图(负载30wt%tPG);(d)不同厚度下的RL-f曲线;(e)三维RL-f曲线和(f)其对应的2D等高线图(负载35wt%tPG);(g)与已报道的碳基纳米材料作为EMW吸收材料的EMW吸收性能比较;(h)tPG吸收剂的EMW吸收机制示意图

分析结果:tPG表现出卓越的电磁波吸收性能。对于负载30wt%tPG的样品,在所有给定厚度下均可实现-10dB(90%电磁波吸收)的有效吸收。最大有效吸收带宽(EAB_max)达到3.9GHz(12.8-16.7GHz),几乎覆盖整个Ku波段(12-18GHz)。在样品厚度为1.6mm时,最小反射损耗(RL_min)可低至-42.0dB(99.994%波吸收),对应频率位置为14.48GHz。与最近报道的石墨烯基EMW吸收材料相比,tPG复合材料在反射损耗和厚度方面均表现出优越性,表明其作为先进EMW吸收材料具有广阔的应用潜力。