Flash Rapid Synthesis of Na₃V₂(PO₄)₃ Featured with a Nanocrystal/Amorphous Phase Mingled Texture for High-Rate Sodium Storage

具有纳米晶/非晶相混合结构的Na₃V₂(PO₄)₃的闪速快速合成及其高倍率钠存储性能

第一作者: Liying Haoa,b,1, Zhikai Lic,1

通讯作者: Haigang Lva,*, Yun Zhaoa,b,e,**

a 山西大学分子科学研究所,太原 030006,中国

b 山西-浙大先进材料与化学工程研究所,太原 030006,中国

c 中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,太原 030001,中国

1 这些作者对工作贡献相同

DOI: 10.1016/j.est.2025.115378

PDF原文

Journal of Energy Storage

2025年

论文亮点

- 采用闪速焦耳加热(FJH)技术,在1000°C下仅需60秒即可合成出具有纳米晶/非晶相混合结构的碳修饰Na₃V₂(PO₄)₃(NVP)复合材料(F-NVP/C-1000)。

- F-NVP/C-1000电极展现出显著增强的赝电容电荷存储行为、快速的电荷转移和钠离子扩散动力学,实现了优异的倍率性能(40C下65.6 mAh g⁻¹)和长循环稳定性(1C下2000次循环后容量保持率69.3%)。

研究背景

- 钠离子电池(SIBs)因钠盐资源丰富、成本低廉,在大规模储能应用中备受关注。然而,Na⁺离子比Li⁺离子更大,在(脱)钠化过程中会导致更明显的体积波动和更差的扩散能力,对循环稳定性和倍率性能构成挑战。

- 聚阴离子化合物Na₃V₂(PO₄)₃(NVP)具有开放的3D NASICON框架,允许Na⁺快速传输,具有高理论容量(117.6 mAh g⁻¹)、高工作电压(~3.4 V)和良好的空气/热稳定性。但其本征电导率低和界面扩散动力学慢限制了其实际应用。

- 传统的NVP合成方法(700-850°C惰性气氛下长时间烧结)耗时、能效低,且缓慢的升/降温速率和长烧结时间会导致挥发性元素损失和碳组分产率低。

研究方法

- NVP前驱体的合成: 采用球磨法,以柠檬酸和甘氨酸为共络合剂,与NH₄VO₃、NaNO₃、NH₄H₂PO₄在水溶液中混合,并加入闪速石墨烯(由Cabot炭黑BP2000通过FJH方法在3200 K下制备)的乙醇悬浮液,球磨6小时后80°C真空干燥12小时得到前驱体。

- FJH合成NVP/C复合材料: 将150 mg前驱体粉末放入石英管(内径8 mm,长70 mm)中,两端用导电石墨塞封闭,内壁覆盖~50 μm厚的碳纸。在真空环境下,通过程序控制交流电(36 V, 83 A)进行烧结,加热温度800-1200°C,保温时间30-90 s。特别地,在1000°C下保温60 s制备的样品记为F-NVP/C-1000。

- 常规退火合成NVP/C复合材料(对照样): 将前驱体在管式炉中,Ar气氛下,以5°C min⁻¹的速率升温,350°C预热3小时,800°C退火5小时,自然冷却后得到产物,记为R-NVP/C-800。

- 材料表征: 使用XRD、SEM、TEM、EDS、FTIR、TGA、Raman、XPS、BET、EPR等手段对材料的物相、形貌、结构、元素组成和价态、碳含量、比表面积、氧空位等进行了系统表征。

- 电化学测试: 组装CR2025纽扣半电池(钠金属为对电极),电解液为1M NaClO₄溶于DMC/EC/EMC (v:v:v=1:1:1) + 2% FEC。通过恒电流充放电(GCD)、循环伏安(CV)、电化学阻抗谱(EIS)测试电化学性能。并组装了F-NVP/C-1000||硬碳全电池进行测试。

- FJH过程的COMSOL模拟: 建立了焦耳加热炉的有限元模型,模拟了电流守恒和热守恒过程,分析了加热过程中的温度场分布。

主要结论

- 成功的通过闪速焦耳加热(FJH)技术在1000°C下60秒合成了具有纳米晶/非晶相混合结构的F-NVP/C-1000材料。该材料具有更小的NVP颗粒尺寸、更丰富的氧空位、更薄的碳包覆层和更高的电导率。

- F-NVP/C-1000独特的结构促进了更多的赝电容电荷存储行为和加速的电子/离子传输动力学,使其表现出显著增强的倍率性能(40C下65.6 mAh g⁻¹,容量保持率73.6%)和优异的长循环稳定性(1C下2000次循环后容量保持率69.3%)。

- 全电池测试展示了F-NVP/C-1000良好的应用可行性。该研究证明了FJH技术在开发可充电电池高性能正极材料方面的巨大潜力。

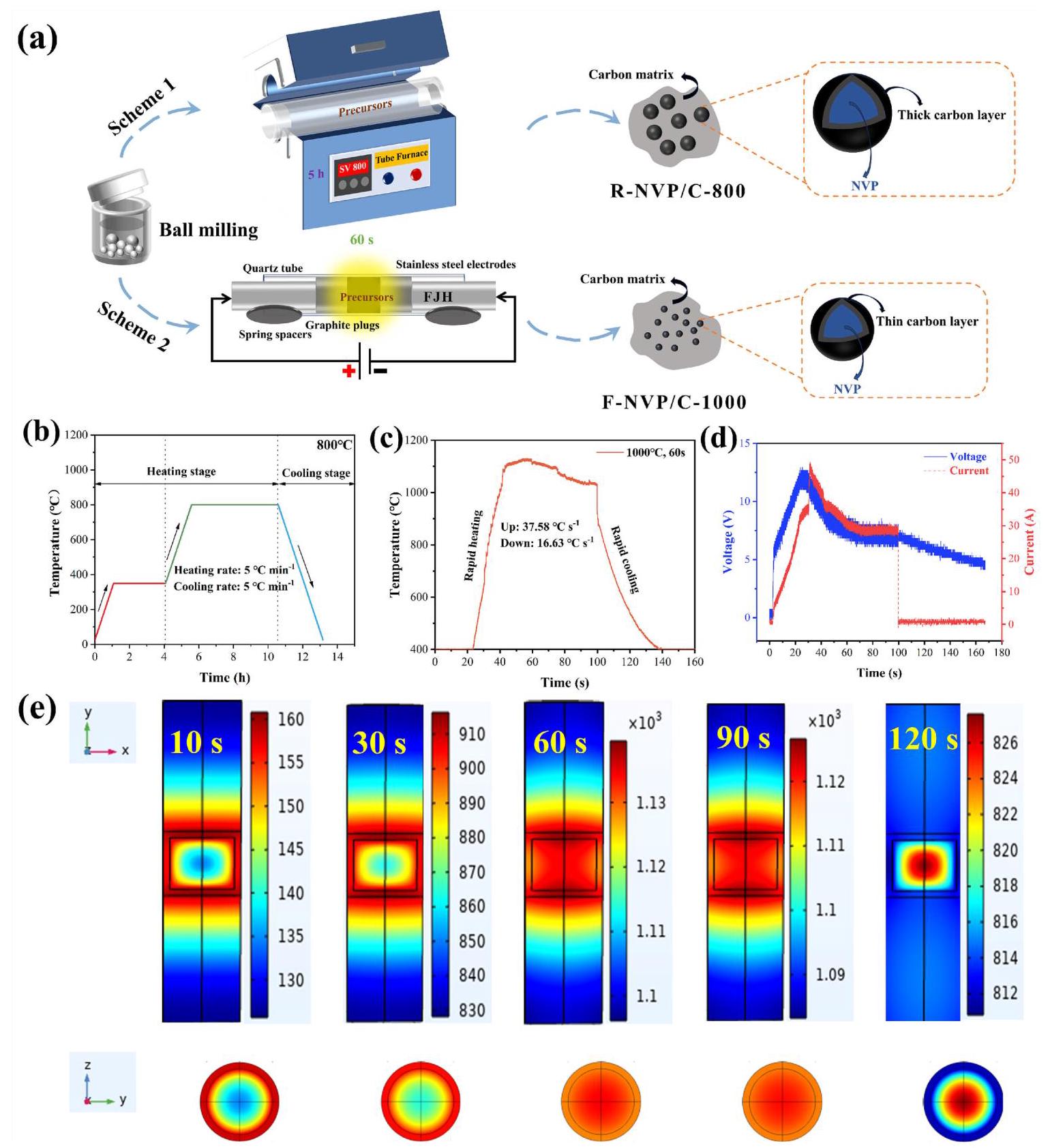

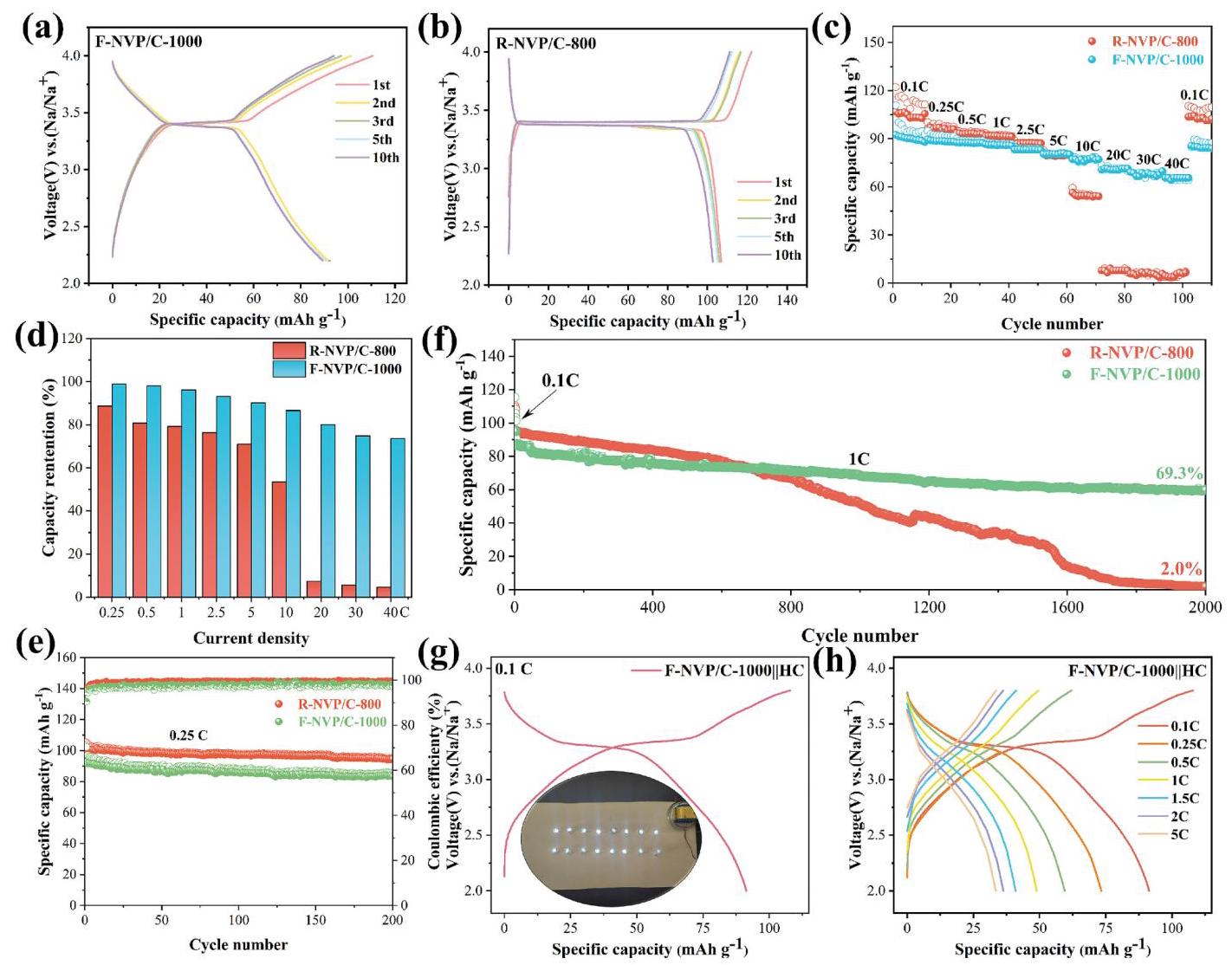

图1: FJH过程分析及合成路线对比

图1. (a) NVP/C两种合成路线示意图。(b) R-NVP/C-800制备的温度-时间曲线。(c) F-NVP/C-1000制备的温度-时间曲线。(d) 实时电压和电流曲线。(e) 不同模拟时间下的热场分布图(上图:加热炉中心截面;下图:加热炉中心横截面)。

分析与结果: 图1a对比了传统的管式炉退火(耗时长达数小时)和快速的FJH(仅60秒)两种合成路线。图1b-c显示FJH过程具有极高的升温和冷却速率(分别约为37.6和16.6 °C s⁻¹),远快于传统退火。图1d的实时电压电流曲线表明功率稳定,利于快速产生焦耳热。图1e的COMSOL模拟结果揭示了FJH过程中的热场分布,表明电压是影响样品床温度分布和均匀性的关键因素,适当的电压控制有助于减小温度梯度,实现良好的材料一致性。

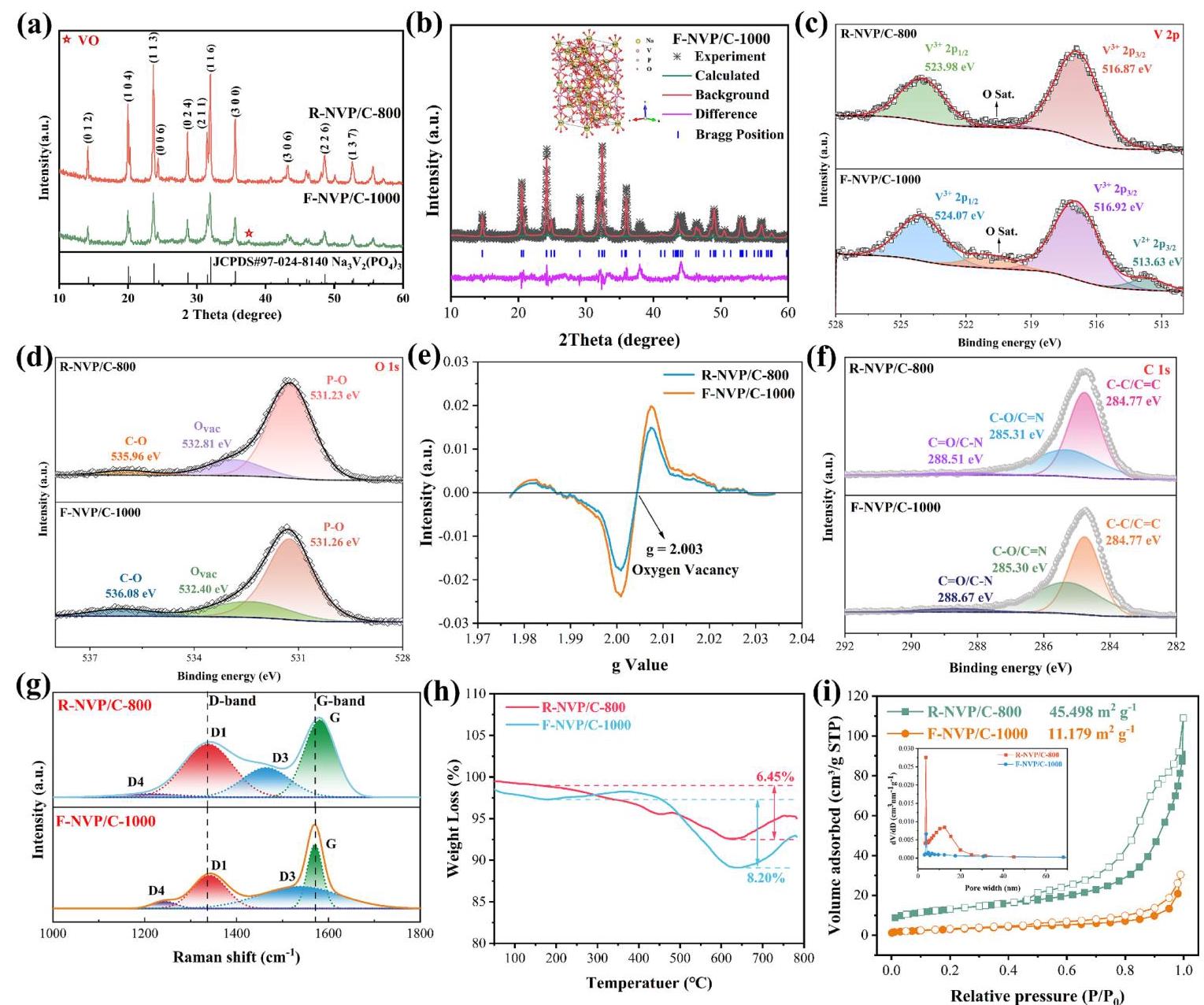

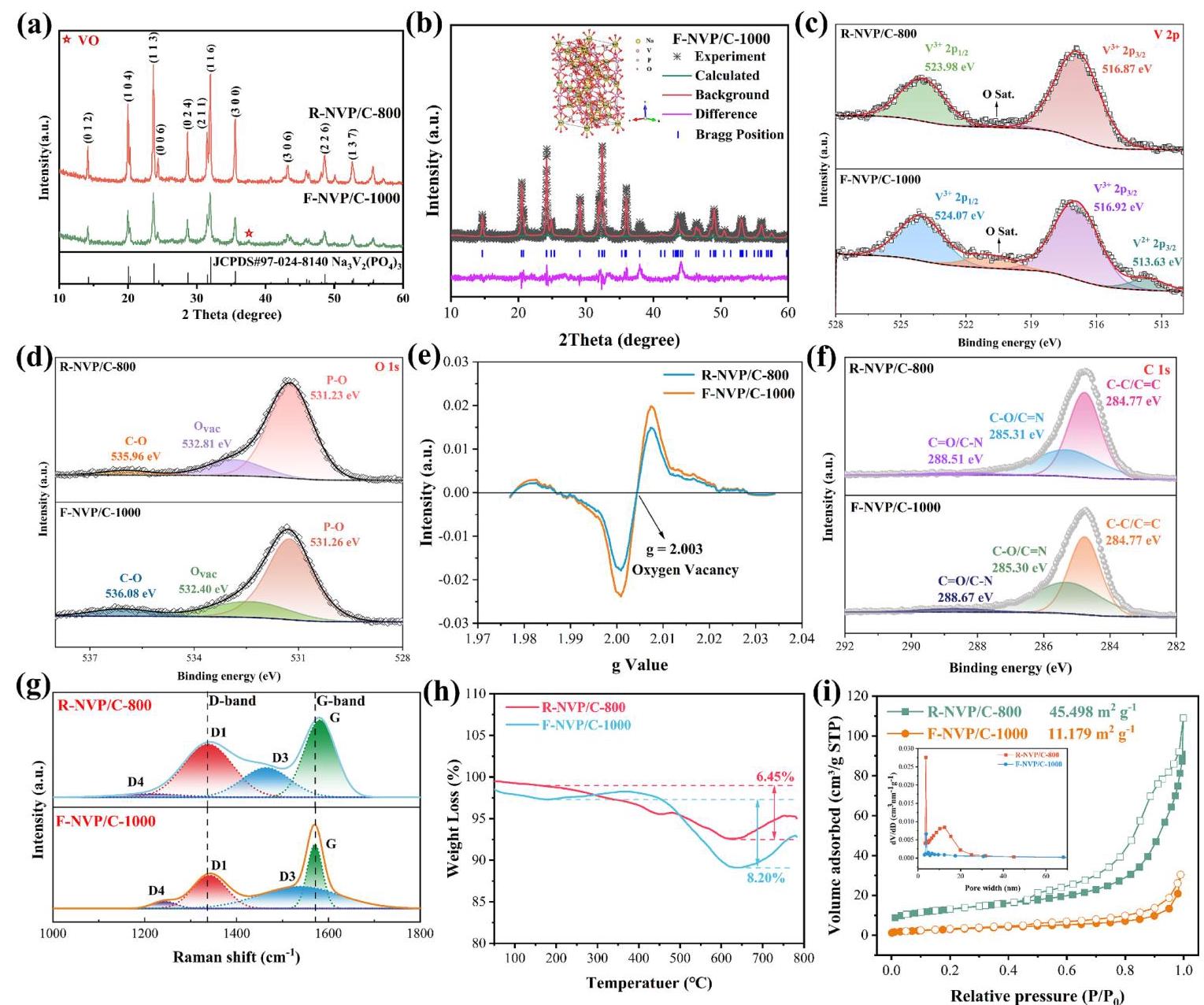

图2: 材料结构与组分表征 (XRD, XPS, EPR, Raman, TGA, BET)

图2. (a) R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000的代表性XRD图谱。(b) F-NVP/C-1000的Rietveld精修XRD谱图。(c) R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000的V 2p高分辨率XPS谱图。(d) O 1s高分辨率XPS谱图。(e) g因子图谱(EPR)。(f) C 1s高分辨率XPS谱图。(g) Raman光谱。(h) TGA曲线。(i) R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000的氮气吸附-脱附等温线及相应的孔径分布图。

分析与结果: XRD(图2a)表明FJH过程没有改变NVP的相结构,但F-NVP/C-1000的衍射峰更宽、强度更低,表明其晶粒尺寸更小(Scherrer公式计算平均晶粒尺寸为43.6 nm,小于R-NVP/C-800的58.7 nm)。Rietveld精修(图2b)显示F-NVP/C-1000的晶胞参数略大,有利于Na⁺扩散和结构稳定。XPS(图2c,d,f)证实F-NVP/C-1000中存在更多的氧空位(计算含量是R-NVP/C-800的1.35倍)和少量的V²⁺(VO杂质,约1.54%)。EPR测试(图2e)进一步验证了氧空位的存在,且F-NVP/C-1000的信号强度是R-NVP/C-800的1.43倍,与XPS结果一致。Raman光谱(图2g)显示F-NVP/C-1000的碳缺陷更少(AD1/AG值更小),结构更有序,电导率更高。TGA(图2h)表明F-NVP/C-1000的碳含量更高(8.20 wt% vs 6.45 wt%),归因于FJH过程时间短,有效避免了高温下的碳损失。BET(图2i)显示F-NVP/C-1000的比表面积更小(11.2 m² g⁻¹ vs 45.5 m² g⁻¹),孔径分布更集中在3.8 nm附近,反映了其更致密的杂化结构和更小、分散更好的NVP颗粒。

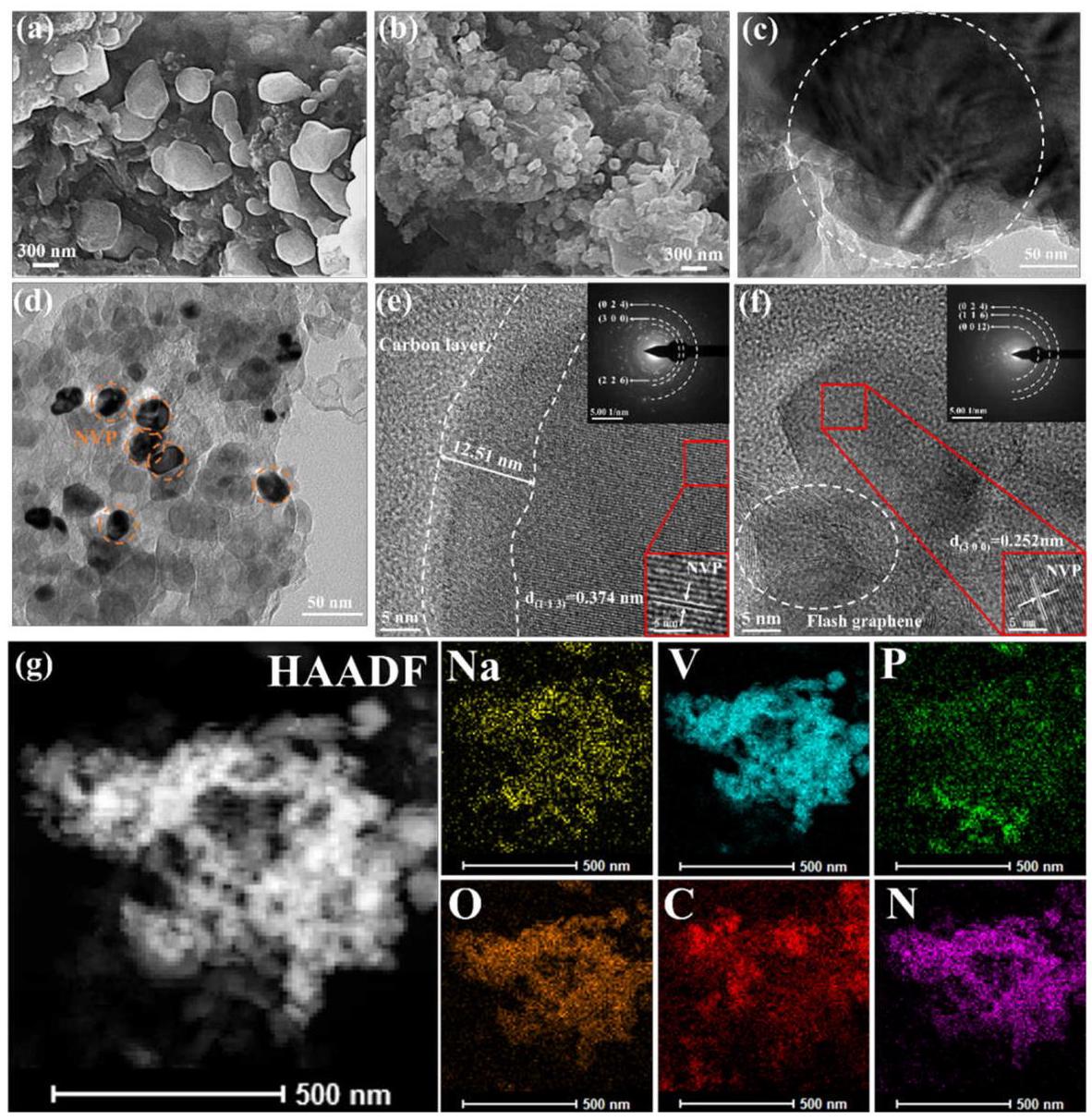

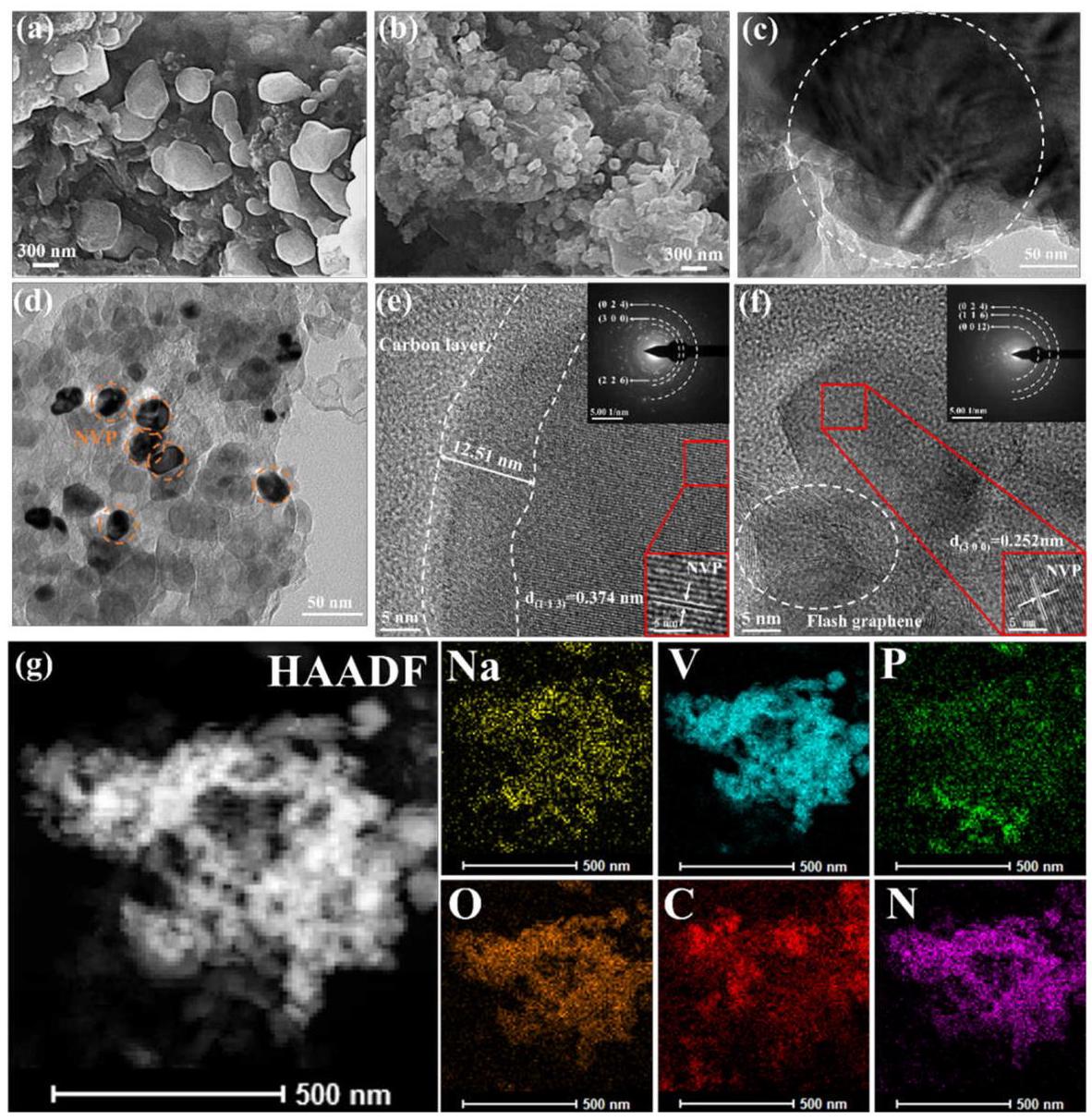

图3: 材料形貌与微观结构 (SEM, TEM, HRTEM, EDS Mapping)

图3. (a) 和 (b) 分别为R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000的SEM图像。(c) 和 (d) 分别为R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000的TEM图像。(e) 和 (f) 分别为R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000的HRTEM图像。插图为相应的选区电子衍射(SAED)图谱。(g) F-NVP/C-1000的高角度环形暗场(HAADF)图像和EDS元素分布图。

分析与结果: SEM和TEM图像(图3a-d)清晰显示,与传统R-NVP/C-800中存在的大颗粒和明显的烧结现象相比,F-NVP/C-1000中的NVP颗粒尺寸显著减小,且在碳基质中分散更均匀。这表明瞬时的热冲击和快速冷却有效抑制了NVP纳米晶的生长和融合。HRTEM(图3e-f)进一步证实了结构差异:R-NVP/C-800显示出发育良好的NVP晶体和较厚的无定形碳包覆层(~12.5 nm);而F-NVP/C-1000则显示出更小的晶粒、较差的结晶度、超小的NVP纳米晶(<5 nm)与非晶NVP相共存的结构(通过XRD计算非晶相比例约占78%),以及更薄的碳包覆层(~2.3 nm)。SAED图谱均显示出NVP的特征衍射环,但F-NVP/C-1000的图谱更模糊,与其较低的结晶度一致。EDS元素分布图(图3g)显示Na, V, P, O, C, N元素在F-NVP/C-1000中均匀分布,证明了其组分的均匀性。

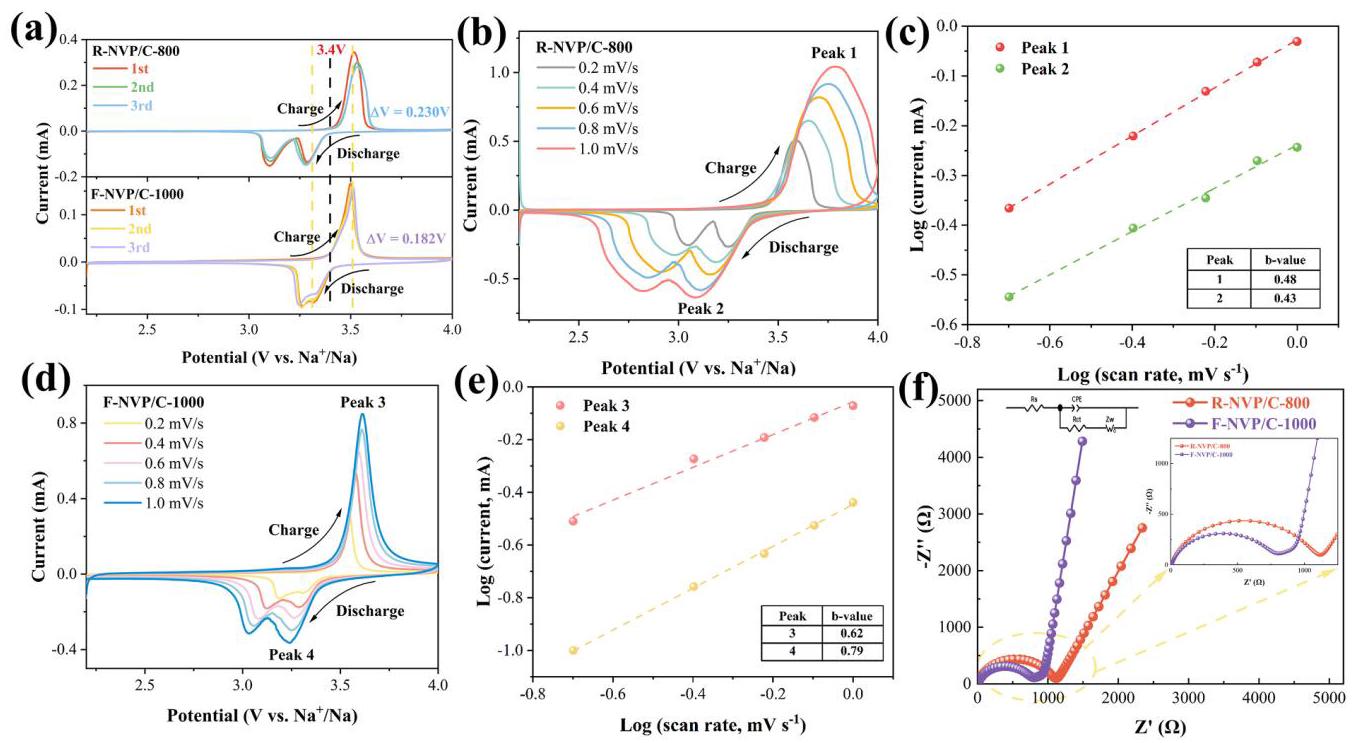

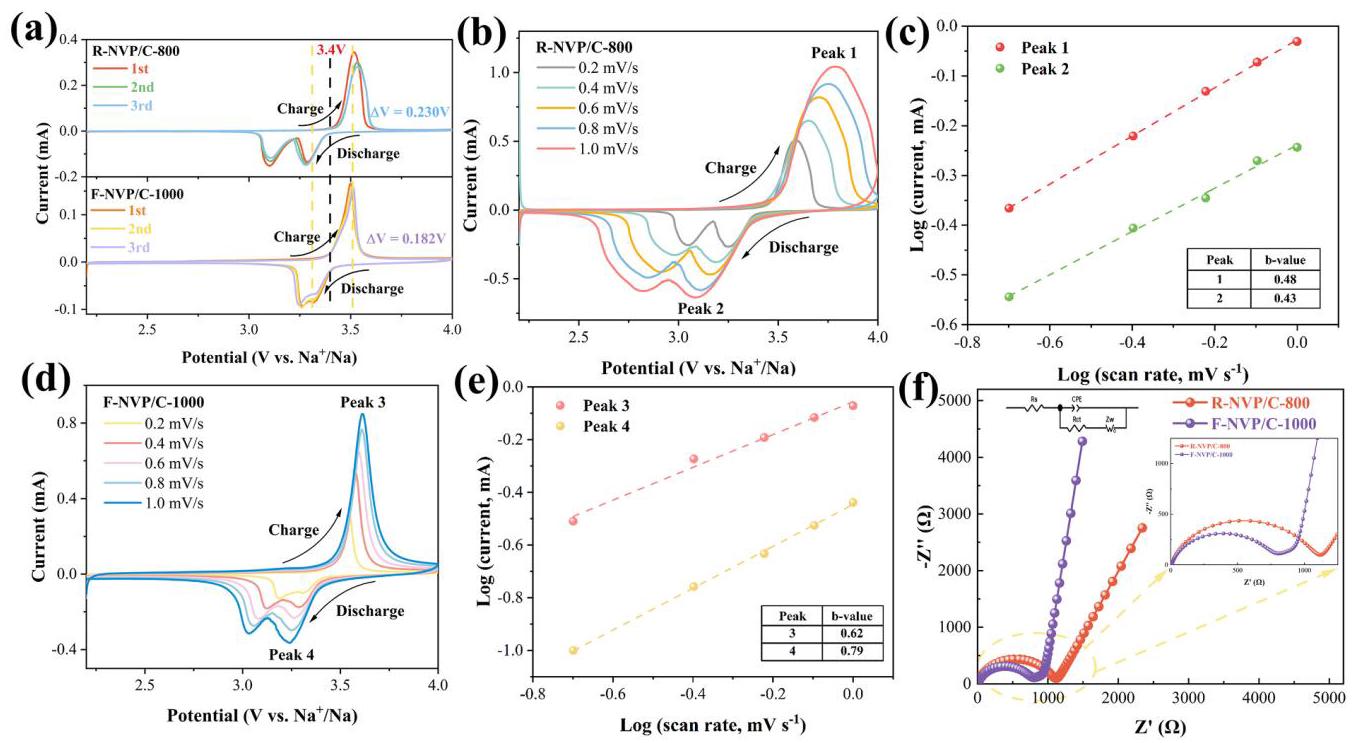

图4: 电化学行为与动力学分析 (CV, EIS)

图4. (a) R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000电极在0.1 mV s⁻¹扫描速率下的前三圈典型CV曲线。(b) 和 (d) 分别为R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000电极在不同扫描速率下的CV曲线。(c) R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000电极的log(ip) vs log(v)曲线。(f) R-NVP/C-800和F-NVP/C-1000电极的奈奎斯特图。

分析与结果: CV曲线(图4a)显示F-NVP/C-1000电极的氧化还原峰更尖锐,极化电压差更小(0.182 V vs 0.230 V),表明其电化学反应可逆性和动力学更好。不同扫速下的CV(图4b,d)及b值分析(图4c)表明,R-NVP/C-800的电荷存储主要由扩散控制(b值接近0.5),而F-NVP/C-1000则表现出更多的赝电容行为(b值更高,氧化峰0.62,还原峰0.79)。定量分析表明F-NVP/C-1000在1.0 mV s⁻¹下的赝电容贡献高达91%。EIS(图4f)和等效电路拟合显示F-NVP/C-1000具有更小的电荷转移电阻(Rct = 785.9 Ω vs 1093.0 Ω)和更高的Na⁺扩散系数(DNa+ = 1.17×10⁻⁹ cm² s⁻¹ vs 2.05×10⁻¹⁰ cm² s⁻¹),这归因于其更小的颗粒尺寸、更丰富的氧空位、更高的电导率(电阻率3.97 kΩ cm vs 9.82 kΩ cm)以及纳米晶/非晶混合结构,共同导致了其极化显著减弱和动力学加速。

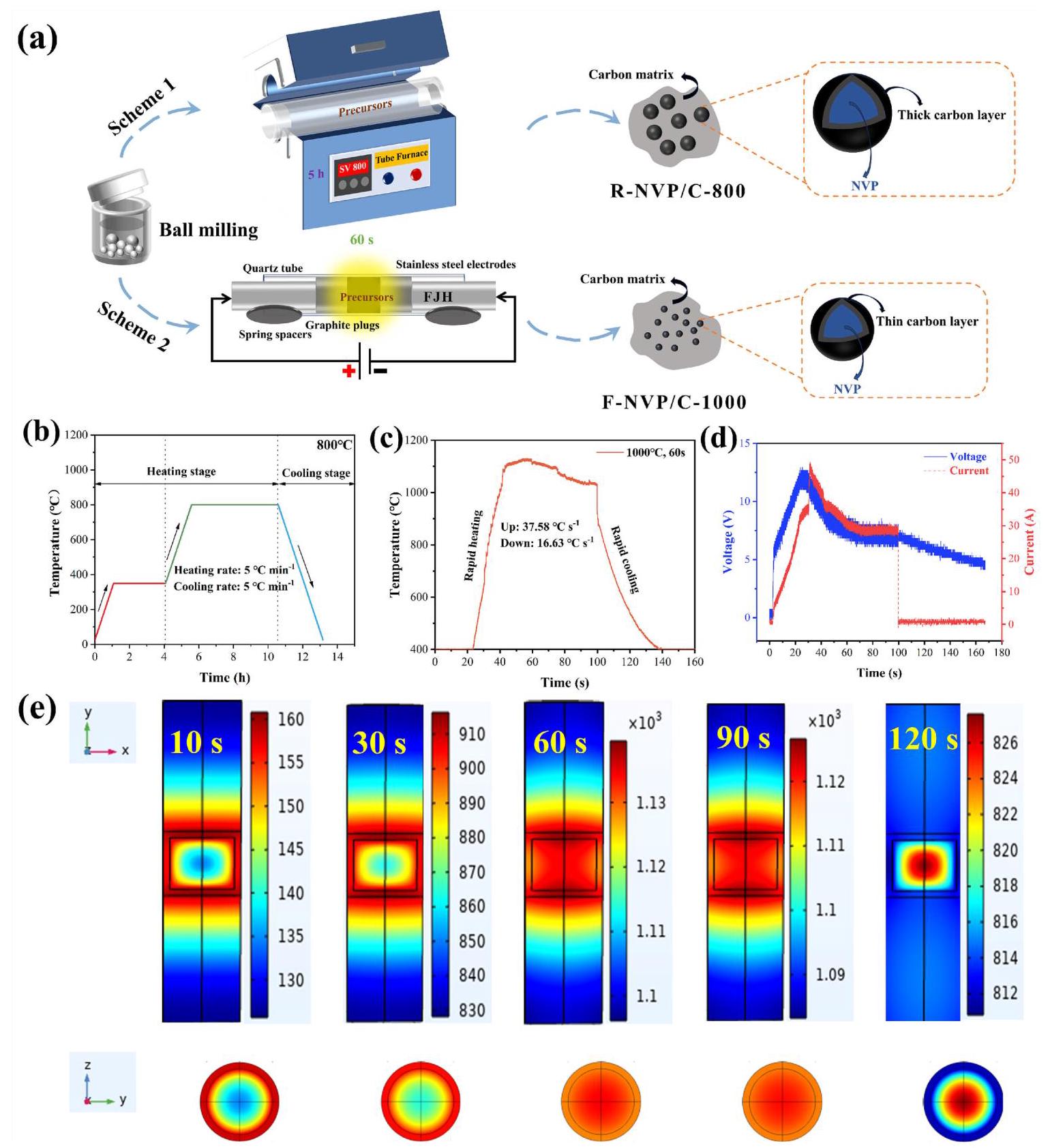

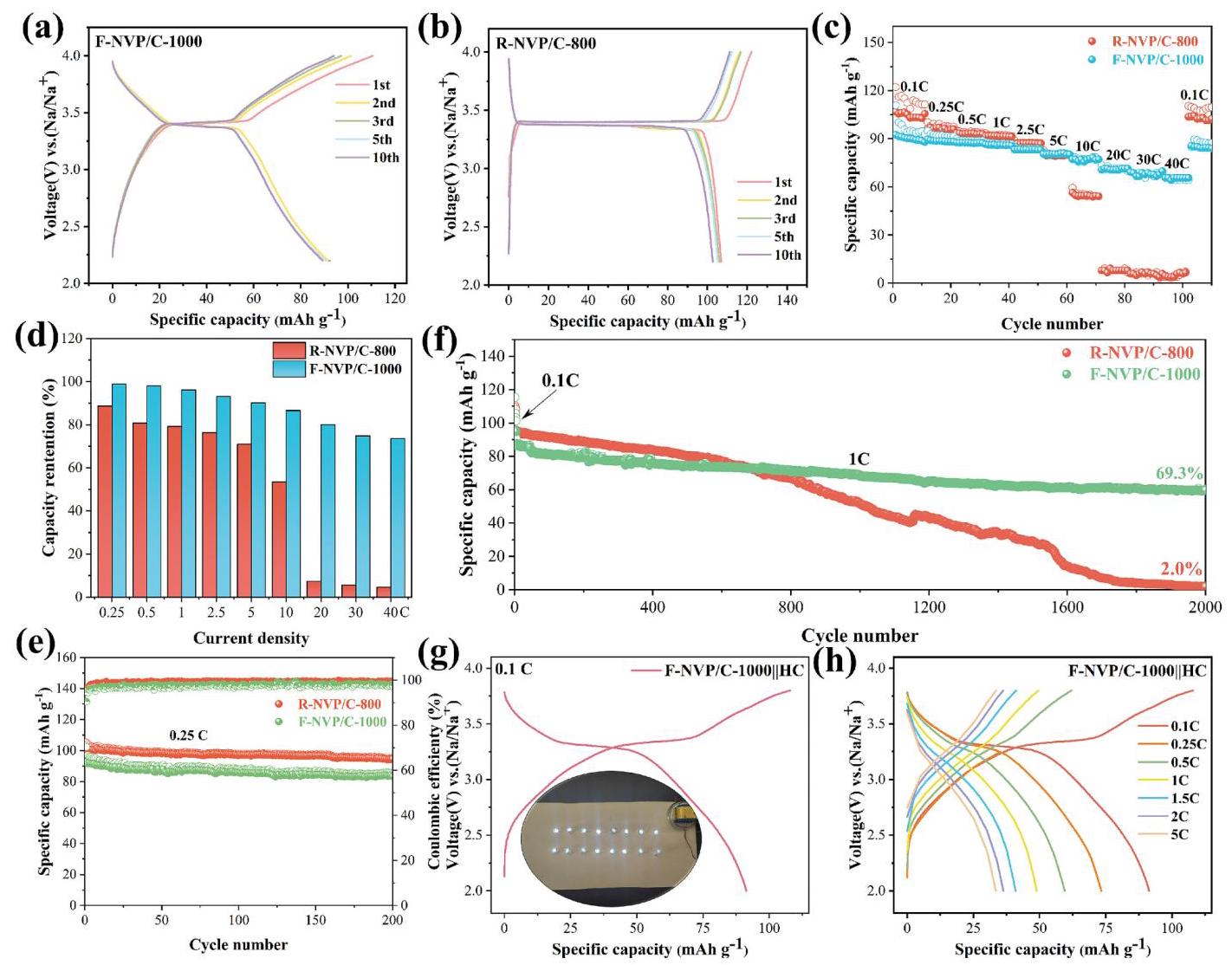

图5: 电化学性能 (GCD, 倍率, 循环, 全电池)

图5. (a) 和 (b) 0.1C倍率下的恒电流充放电曲线。(c) 倍率性能。(d) 不同倍率下的容量保持率对比。(e) 0.25C下的循环性能。(f) 1C下的长循环稳定性。(g) 和 (h) F-NVP/C-1000||HC全电池在0.1C下的充放电曲线及在不同倍率下的充放电曲线。

分析与结果: 充放电曲线(图5a-b)显示,具有良好晶体结构的R-NVP/C-800在~3.4 V处有明显的电压平台,而F-NVP/C-1000的平台明显缩短,呈现更多的斜坡特性,这与非晶NVP中无序诱导的赝电容行为和单相反应机制有关(通过晶格气体模型拟合证实,F-NVP/C-1000的J值<0,趋向单相反应)。虽然F-NVP/C-1000的初始可逆容量和库伦效率略低(归因于VO杂质和丰富的表面缺陷),但其倍率性能(图5c-d)远优于R-NVP/C-800,在40C超高倍率下仍能保持65.6 mAh g⁻¹的高容量(容量保持率73.6% vs 4.6%)。循环性能(图5e-f)表明两者在0.25C下循环稳定性相当,但在1C下经过2000次循环后,F-NVP/C-1000仍能保持60.8 mAh g⁻¹的容量(保持率69.3%),而R-NVP/C-800容量衰减严重。这归因于F-NVP/C-1000中非晶和晶态共存对结构应变的稳定作用、与闪速石墨烯的紧密结合以及小尺寸颗粒有效缓解了循环过程中的体积波动。全电池测试(图5g-h)展示了F-NVP/C-1000与实际应用硬碳负极匹配的可行性,在0.1C下提供了91.3 mAh g⁻¹的放电比容量和283.4 Wh kg⁻¹的能量密度。

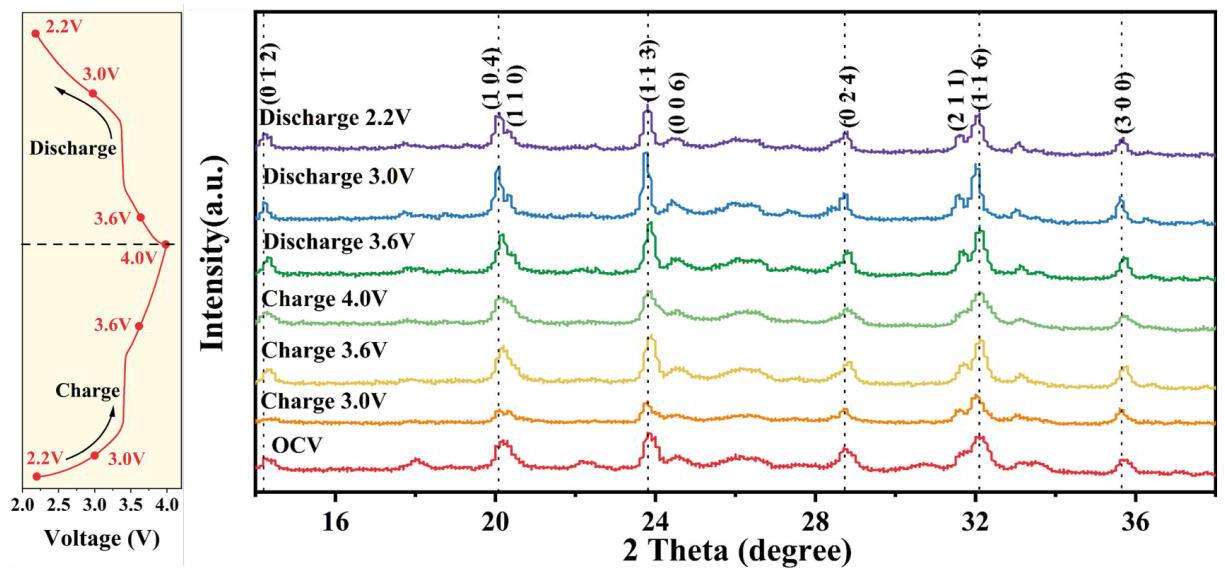

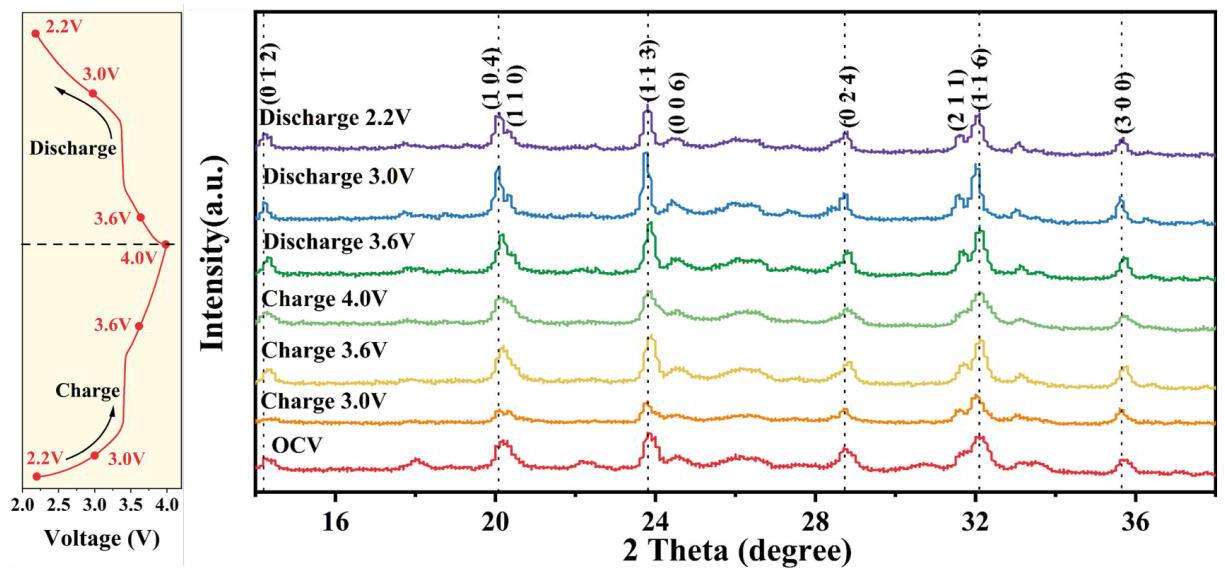

图6: 结构演变分析 (ex-situ XRD)

图6. F-NVP/C-1000电极在首次循环中不同充放电状态下的非原位XRD图谱。

分析与结果: 通过对F-NVP/C-1000电极在首次充放电循环中不同状态进行非原位XRD测试(图6),发现NVP的特征峰在整个循环过程中保持良好,没有新的衍射峰出现,表明电化学过程主要由固溶体反应机制主导。当充电至3.6 V和4.0 V时,可以观察到(104), (113), (024), (300)等衍射峰向高2θ角度轻微移动,放电至3.0 V时这些峰又恢复到接近原始状态,证明了V³⁺/V⁴⁺氧化还原反应具有良好的结构可逆性。计算表明,在完全脱钠状态下晶胞体积的收缩率仅为0.9%,小于传统炉烧法制备的NVP材料,这种微小的体积变化归因于F-NVP/C-1000中更小的晶粒尺寸和更低的结晶度,这也是其长循环稳定性显著增强的原因之一。