图1: R2R-FJH策略示意图

分析结果

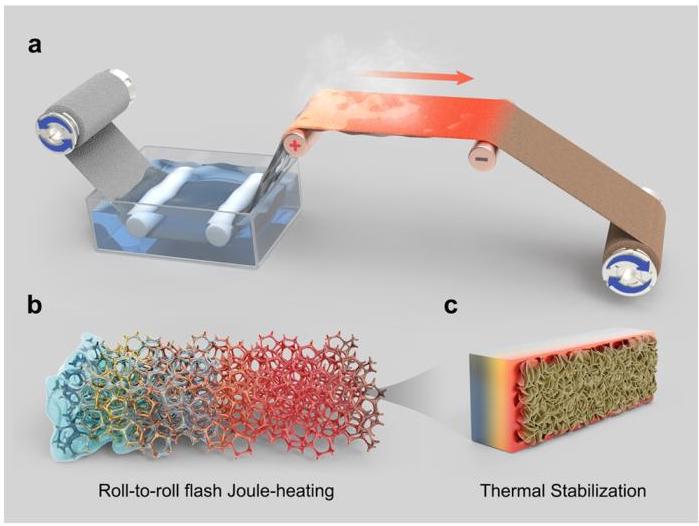

图1展示了R2R-FJH系统的整体设计和工作原理。该系统通过三个连续步骤实现了催化剂在米级电极上的稳定化:前驱体沉积确保催化剂前驱体均匀分布在镍泡沫基底上;闪速焦耳加热处理通过瞬时高温实现催化剂的快速成核和生长;卷取收集系统实现了连续化生产。这种设计特别强调了焦耳加热效应对催化剂与基底之间界面结合强度的增强作用,这是提高电极稳定性的关键因素。

第一作者: Peng Du | 通讯作者: Kai Huang, Hui Wu

DOI: 10.1021/acsnano.4c13787

期刊名称: ACS Nano | 发表年份: 2024

本研究开发了一种卷对卷闪速焦耳加热(R2R-FJH)系统,主要包含三个步骤:

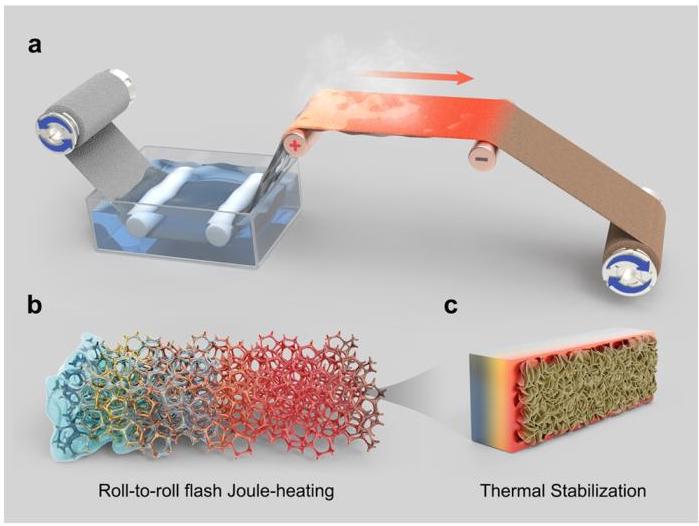

该系统通过调节传送带速度和输入电参数,可以在预定温度和生产速率下连续进行热驱动湿化学反应。计算模拟显示了电极表面的温度分布不均匀性,这对于焦耳加热驱动的湿化学反应具有重要意义。

图1展示了R2R-FJH系统的整体设计和工作原理。该系统通过三个连续步骤实现了催化剂在米级电极上的稳定化:前驱体沉积确保催化剂前驱体均匀分布在镍泡沫基底上;闪速焦耳加热处理通过瞬时高温实现催化剂的快速成核和生长;卷取收集系统实现了连续化生产。这种设计特别强调了焦耳加热效应对催化剂与基底之间界面结合强度的增强作用,这是提高电极稳定性的关键因素。

图2详细展示了R2R-FJH系统的实际操作和物理特性。红外图像显示加热区域存在不均匀的温度分布,这是由溶液存在导致的独特加热特性。与纯金属的均匀焦耳加热不同,溶液的存在显著改变了加热机制,金属基底产生的焦耳热可以原位传导到液体中,而溶液的蒸发和浓缩也直接改变了整体宏观温度。模拟结果显示,在恒定电压输出下,电极表面的温度分布呈现非均匀性,在达到R2R-FJH区域末端的最大值后迅速下降。这种受控的冷却过程对于催化剂生长和稳定化也至关重要。

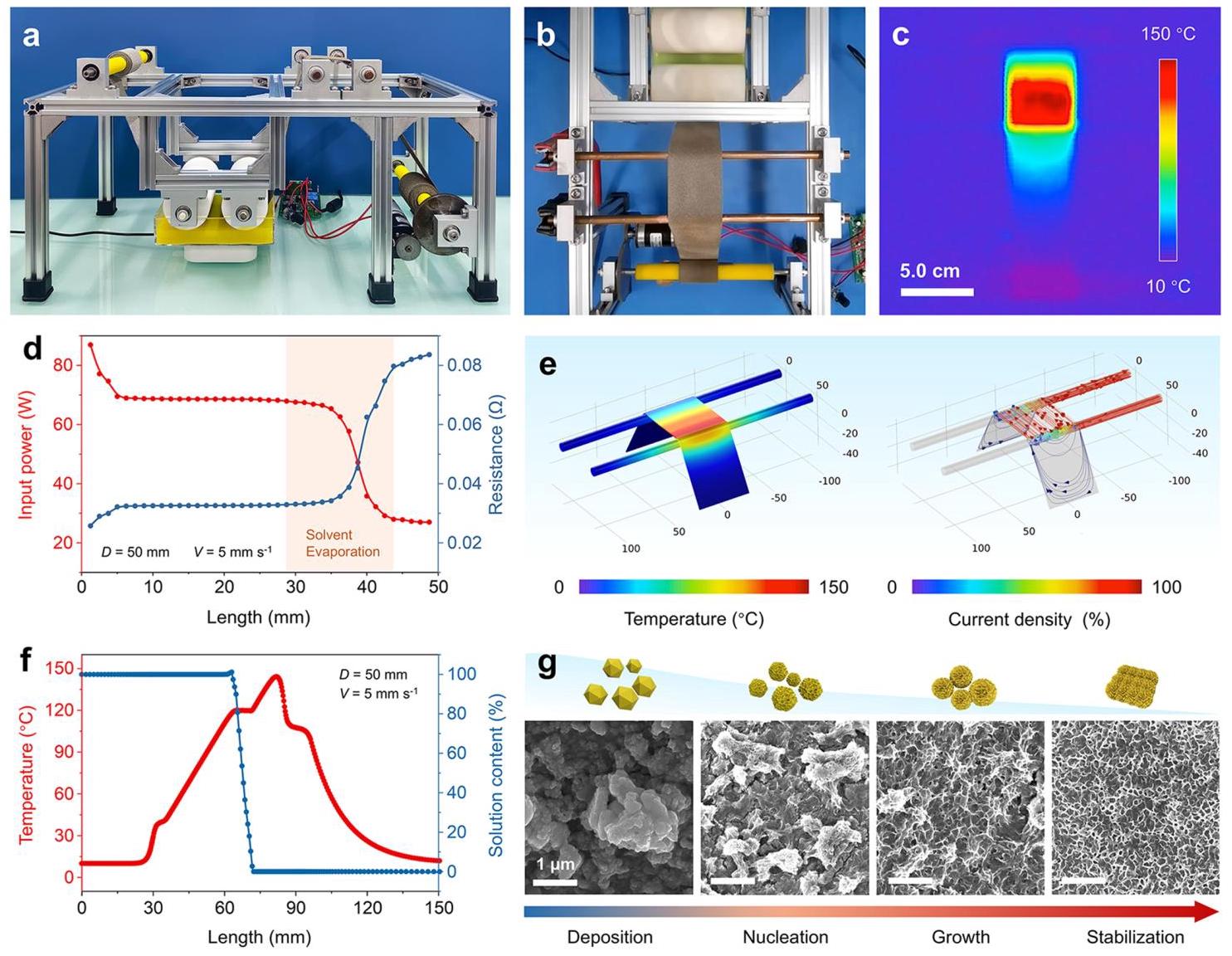

图3证明了R2R-FJH方法在米尺度上制备电极的高均匀性。不同位置采集的SEM图像显示微观结构变化极小,电催化OER性能和在各个区域测试的关键电化学数据几乎相同,强调了R2R-FJH方法在均匀性方面的显著优势。电化学测试表明,通过R2R-FJH制备的MoNiFe-LDH电极表现出非凡的OER活性,在50和500mA cm⁻²下的过电位分别为246和295mV,最低Tafel斜率为52.2mV dec⁻¹,表明反应动力学最快。PtNi催化剂也表现出竞争性的性能,η50和η500分别为31和68mV,Tafel斜率为29.4mV dec⁻¹。

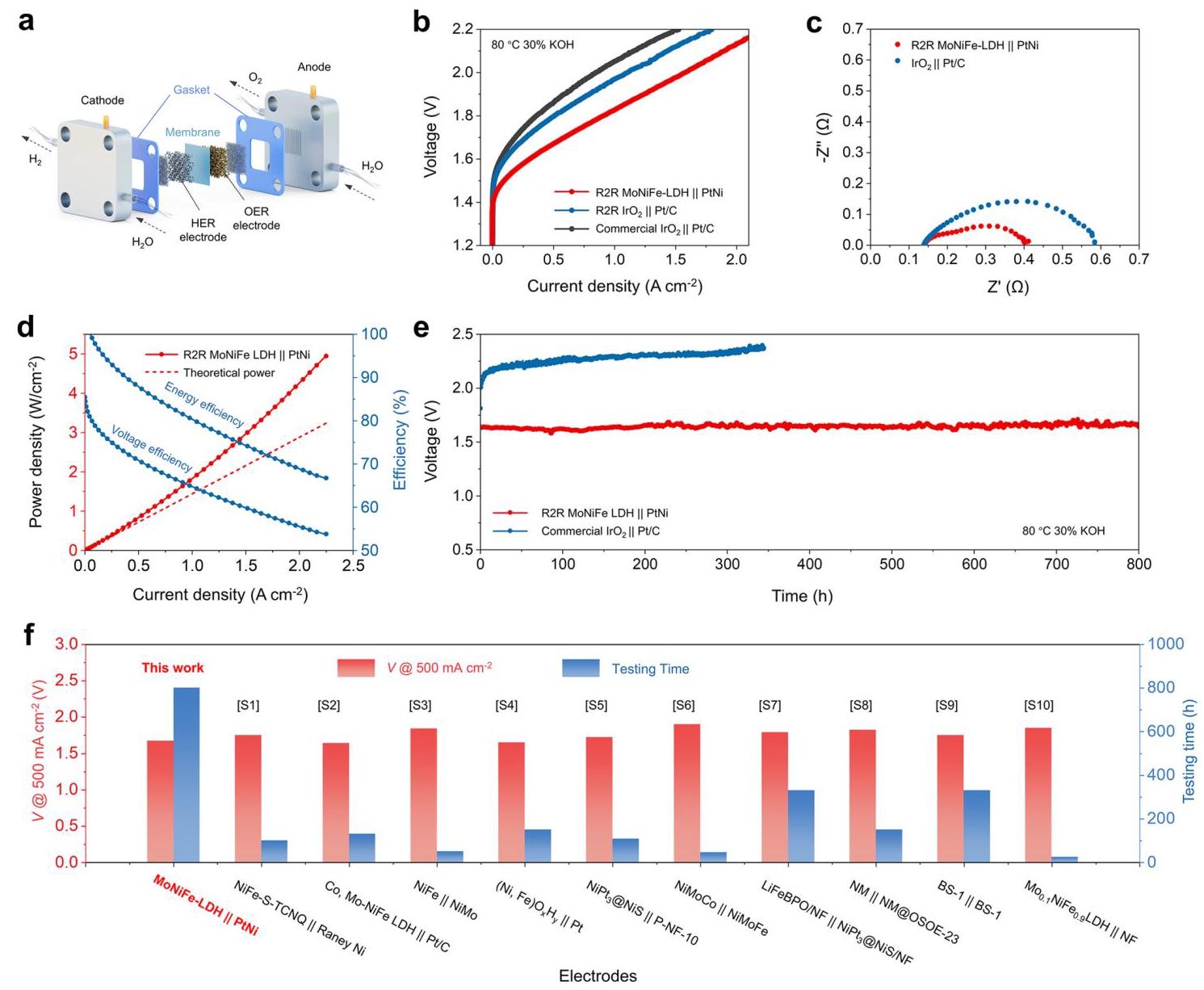

图4展示了R2R-FJH制备电极在碱性水电解(AWE)电池中的整体性能。使用MoNiFe-LDH和PtNi电极的电解器表现出出色的电解性能,仅需1.66和1.82V的电池电压即可达到0.5和1.0A cm⁻²,远优于由商业IrO₂||Pt/C构建的比较电池。值得注意的是,使用通过R2R-FJH制备的商业电极的AWE电池比通过喷涂制备的电池表现出更低的电池电压,这归因于R2R-FJH的热效应促进了催化剂层与基底之间的结合强度,从而提高了装置的结构稳定性。耐久性测试表明,MoNiFe-LDH||PtNi电池在0.5A cm⁻²下运行800小时表现出优异的耐久性,降解率约为75μV h⁻¹,远低于商业IrO₂||Pt/C。

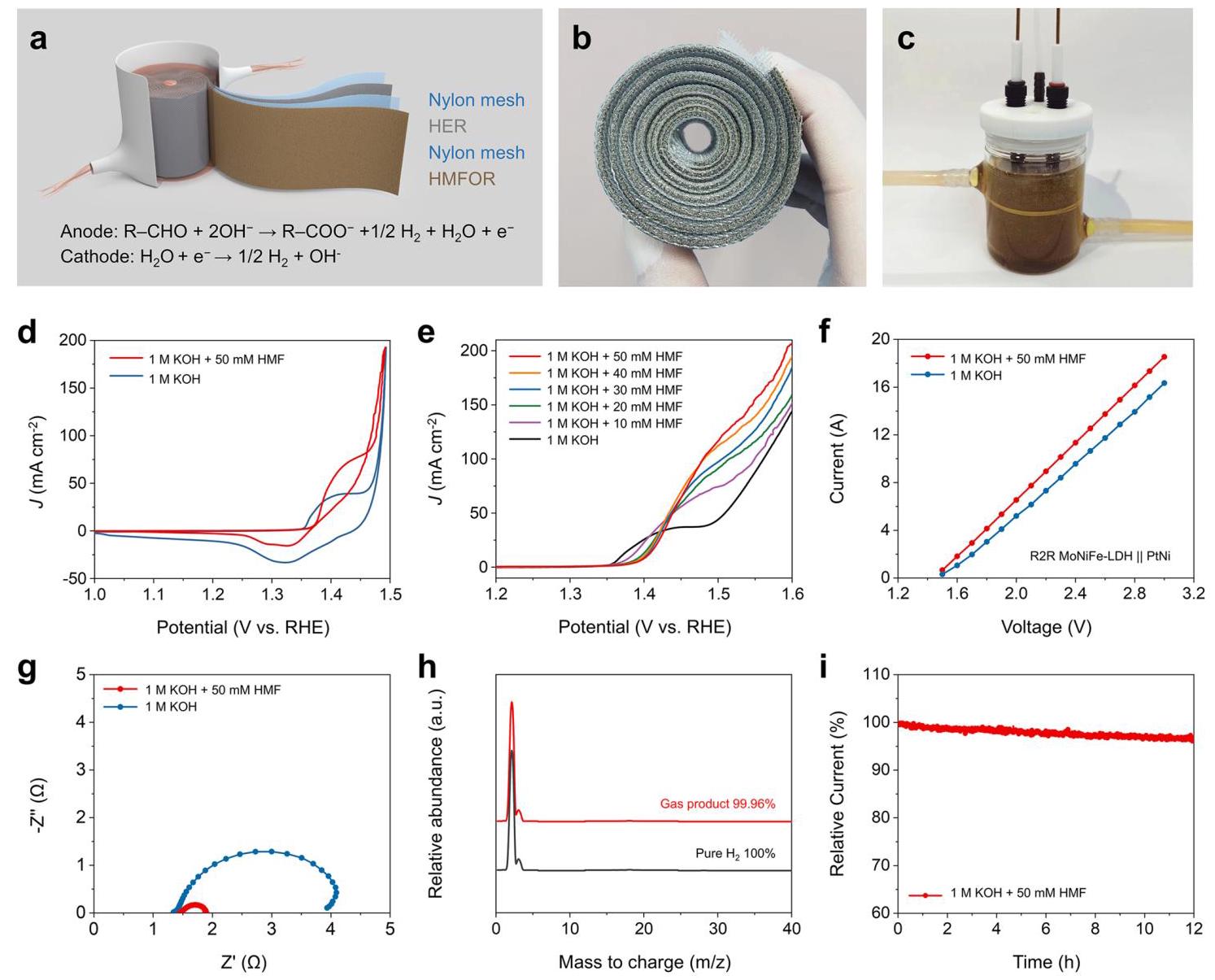

图5展示了一种新型卷绕式双电极配置,用于实际氢气生产。这种配置利用了R2R-FJH策略的独特优势,允许最大限度地利用连续米级电极制造。通过将这些电极集成到卷绕式系统中,该配置增强了结构完整性和反应动力学,从而促进了在单电池设置中以低电池电压进行大规模析氢。由于无膜设计,氢气和氧气的分离成为系统需要解决的主要挑战。使用5-羟甲基糠醛氧化反应(HMFOR)替代阳极OER可以消除氧气生成并降低电池电压,同时产生高价值化学品。质谱分析显示,从卷绕式系统产生的氢气纯度达到99.96%,接近标准纯氢的纯度,证实了该装置在HMFOR和HER耦合下实际氢气生产的适用性。