Sustainable Manufacturing of Graphitic Carbon from Bio-Waste Using Flash Heating for Anode Material of Lithium-Ion Batteries with Optimal Performance

利用闪蒸加热从生物废料可持续制造石墨碳用于高性能锂离子电池阳极材料

Jasreet Kaur, Amandeep Singh Pannu*, Muhammad J. A. Shiddiky, Xiaodong Wang, Paul Frasca, and Jose Alarco*

DOI: 10.1002/adsu.202300610 | Advanced Sustainable Systems | 2024

PDF原文

论文亮点

- 开发了一种创新的闪蒸加热方法,将人发废料转化为高质量石墨碳(GH)

- 制备的阳极材料在锂离子电池中表现出优异的电化学性能,容量达到320mAh/g

研究背景

- 随着电子设备和电动汽车需求的增长,对锂离子电池高性能阳极材料的需求日益迫切

- 传统石墨制造过程使用石油焦和煤焦油等原料,并涉及有害化学物质(如氢氟酸),对环境造成严重影响

- 寻找可持续的碳源和环保处理方法对于减少碳足迹和解决资源可持续性至关重要

研究方法

材料合成

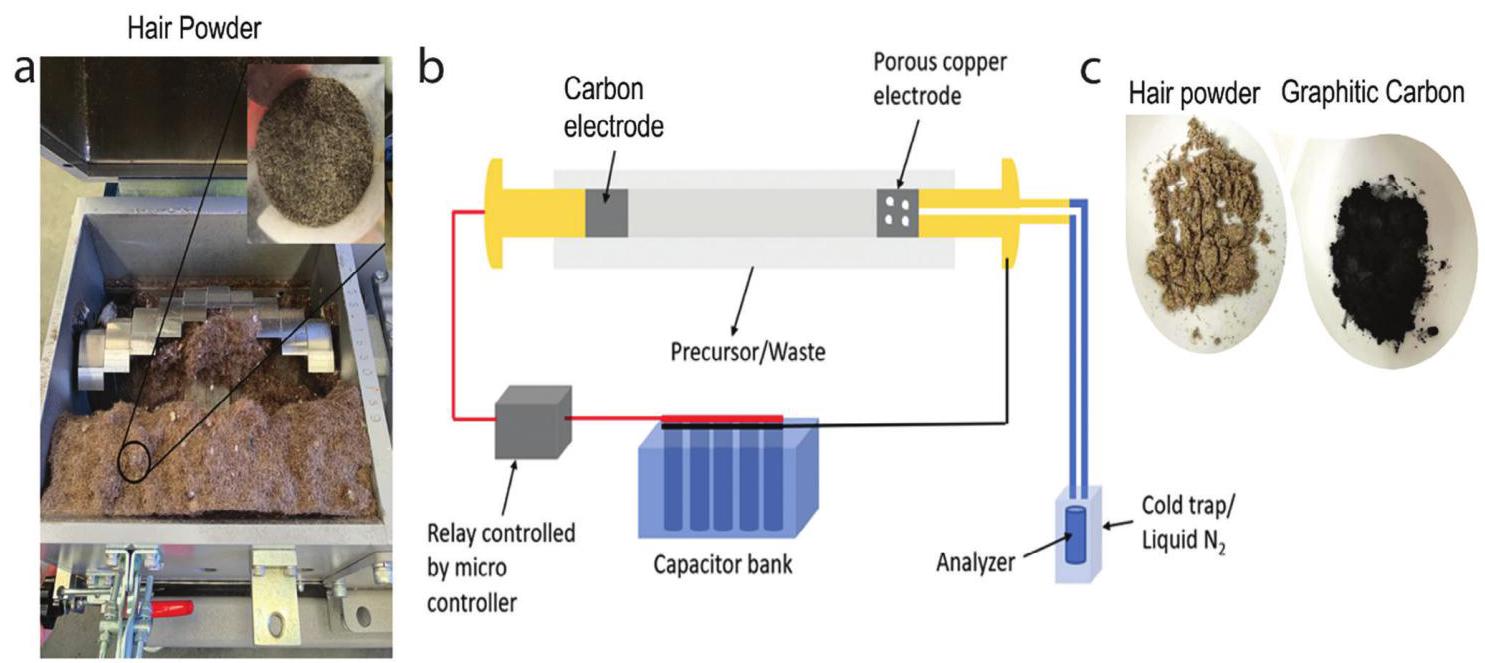

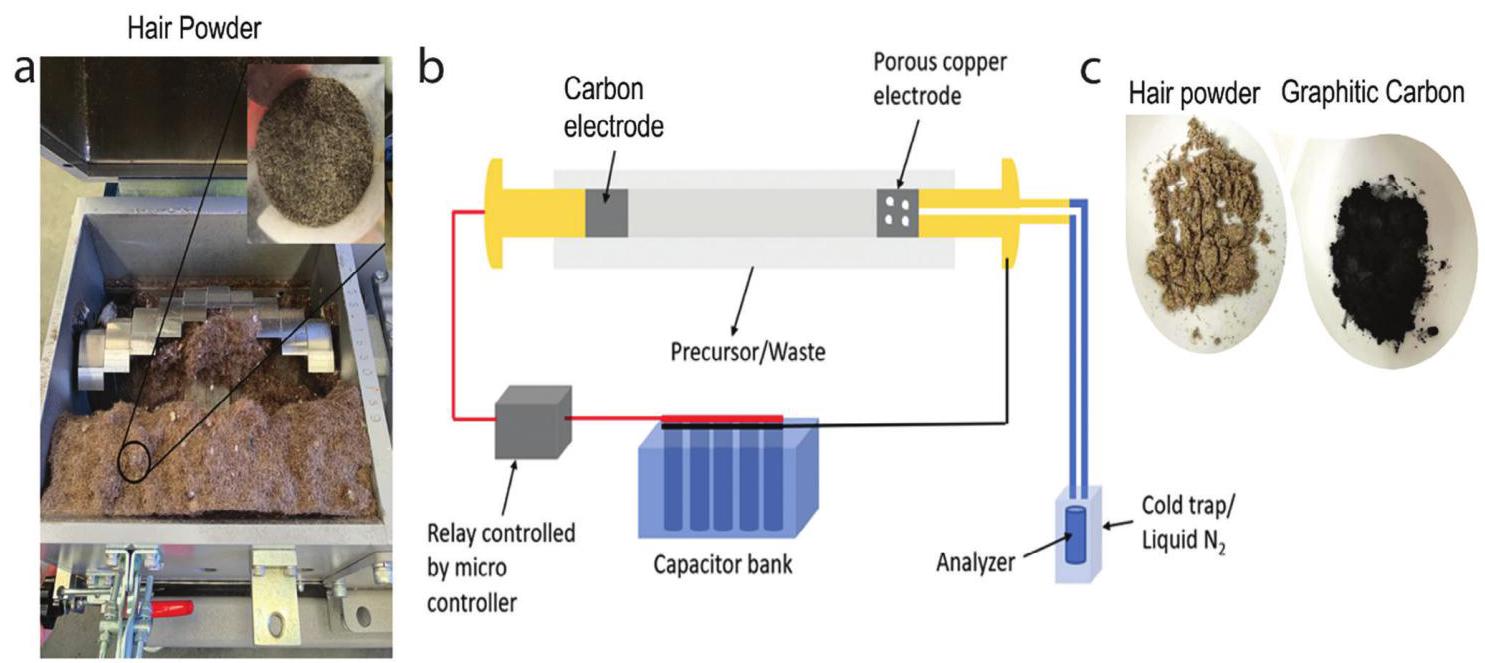

从美发行业收集混合人发(HH)原料,用异丙醇(IPA)清洗并用水冲洗,在70°C下干燥。将干燥的头发切碎并研磨成细粉,压缩成小颗粒,装入石英管中进行闪蒸反应。

图1:小规模演示设备:(a)头发研磨设备照片;(b)闪蒸反应器示意图;(c)头发粉末和石墨碳

材料表征

使用WD-XRF分析化学成分,CHNS/O分析仪测定元素含量,热重分析研究热行为,BET测量比表面积和孔径分布,XRD分析晶体结构,SEM/TEM观察形貌,FTIR、XPS、UPS和拉曼光谱研究化学结构和电子性质。

电化学表征

制备阳极浆料(活性材料:导电碳:粘结剂=90:5:5),涂覆在铜箔上,组装CR2032纽扣电池进行半电池测试。使用Neware BTS4000电位stat进行恒电流充放电测试,BioLogic VMP-300系统进行循环伏安测试。进行原位XRD和非原位拉曼、XPS、UPS研究。

主要结论

- 成功利用闪蒸加热方法将人发废料转化为高石墨化度(96.1%)的石墨碳材料

- 制备的GH阳极在30mA/g电流密度下经过100次循环后仍保持320mAh/g的容量,库仑效率接近100%

- 研究发现先充电后放电的初始循环策略可以提高50%的容量,减少不必要的副反应,延长电池寿命

材料表征结果

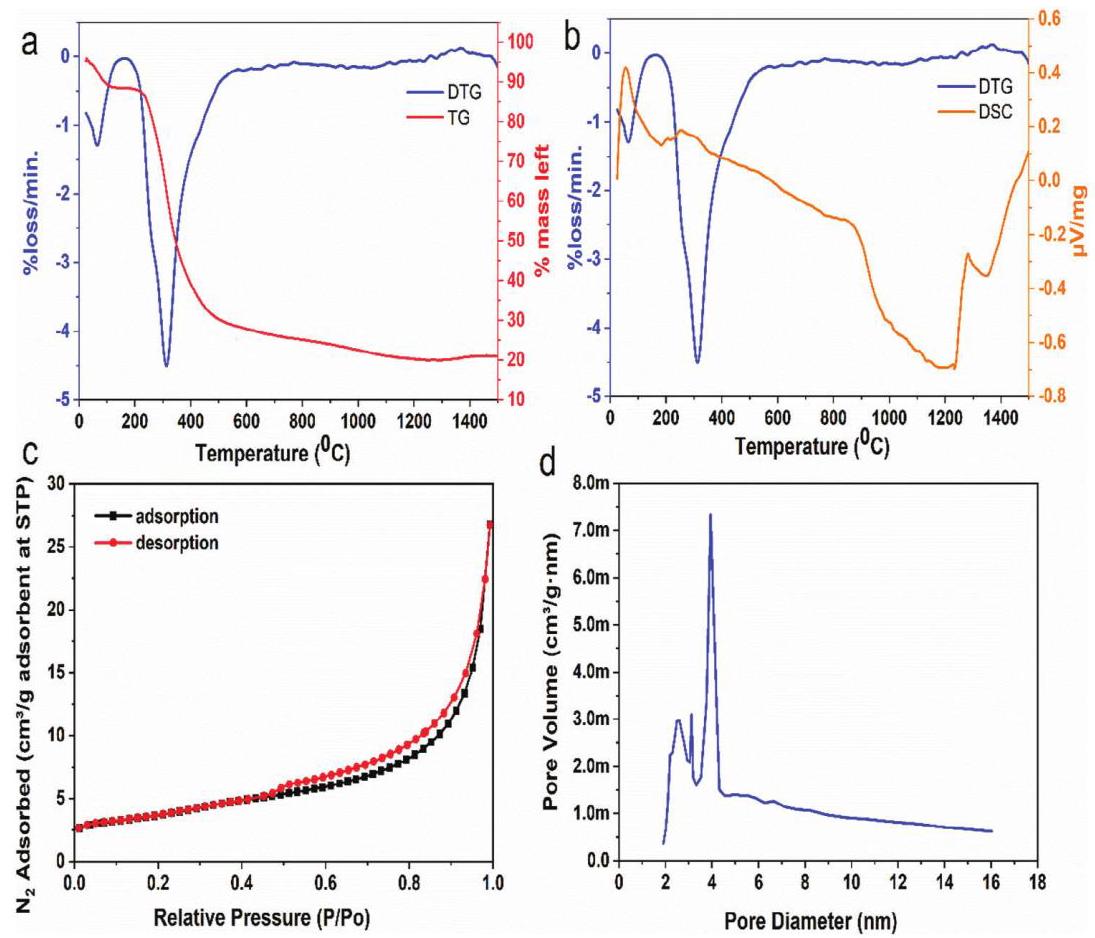

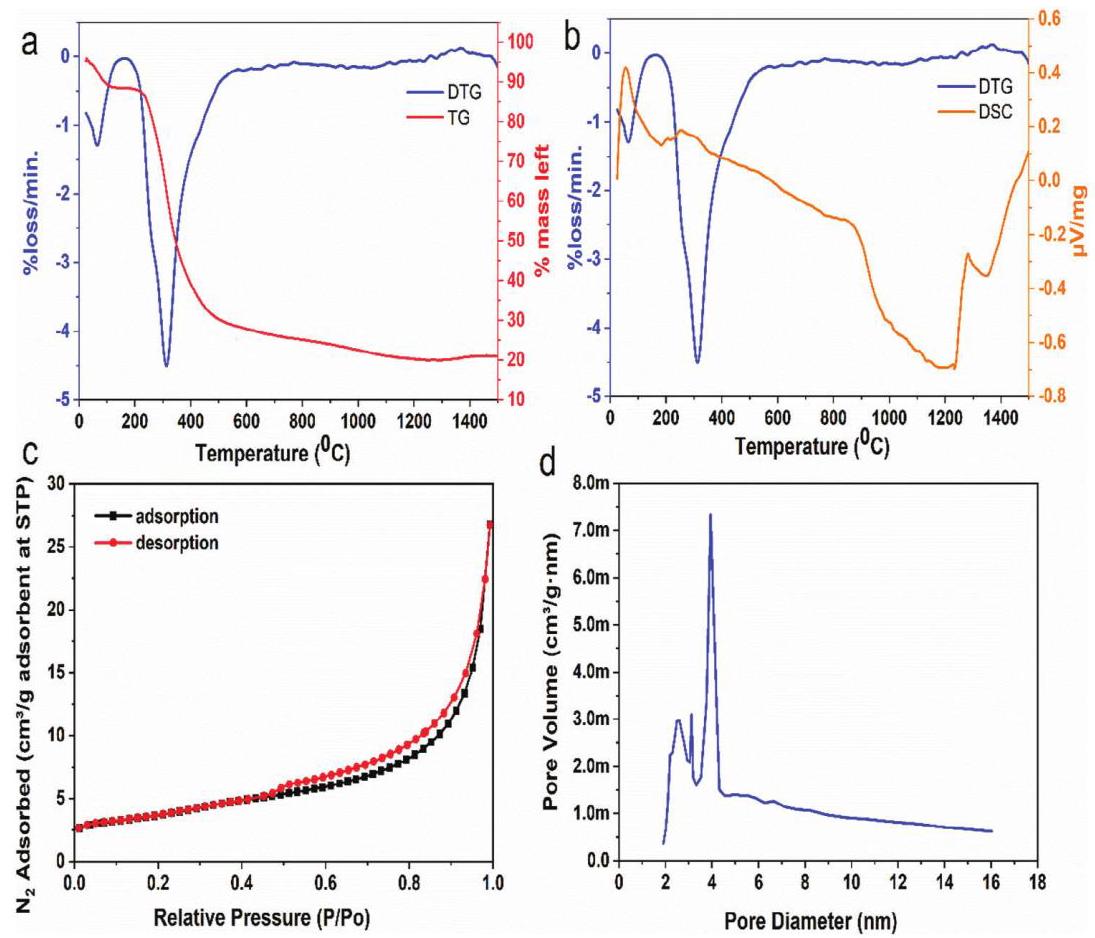

图2:(a)前驱体质量随温度变化及DTG曲线;(b)热流随时间变化及DTG曲线;(c)氮气吸附-脱附等温线;(d)BJH孔径分布

热重分析显示前驱体在260°C开始碳化,313°C达到最大质量减少速率(4.55%/分钟)。DSC曲线表明BMHH向GH的转化是放热反应,在900-1300°C之间有大量热流发生,与碳化材料的相变潜热有关,表明在此温度下发生了石墨化。

孔结构分析显示材料为介孔结构,平均孔径在2-16nm之间,BET比表面积为13.2386±0.0384m²/g,总孔体积为0.018cm³/g。大多数孔体积由直径2.5-4nm的孔组成。

材料形貌和结构分析

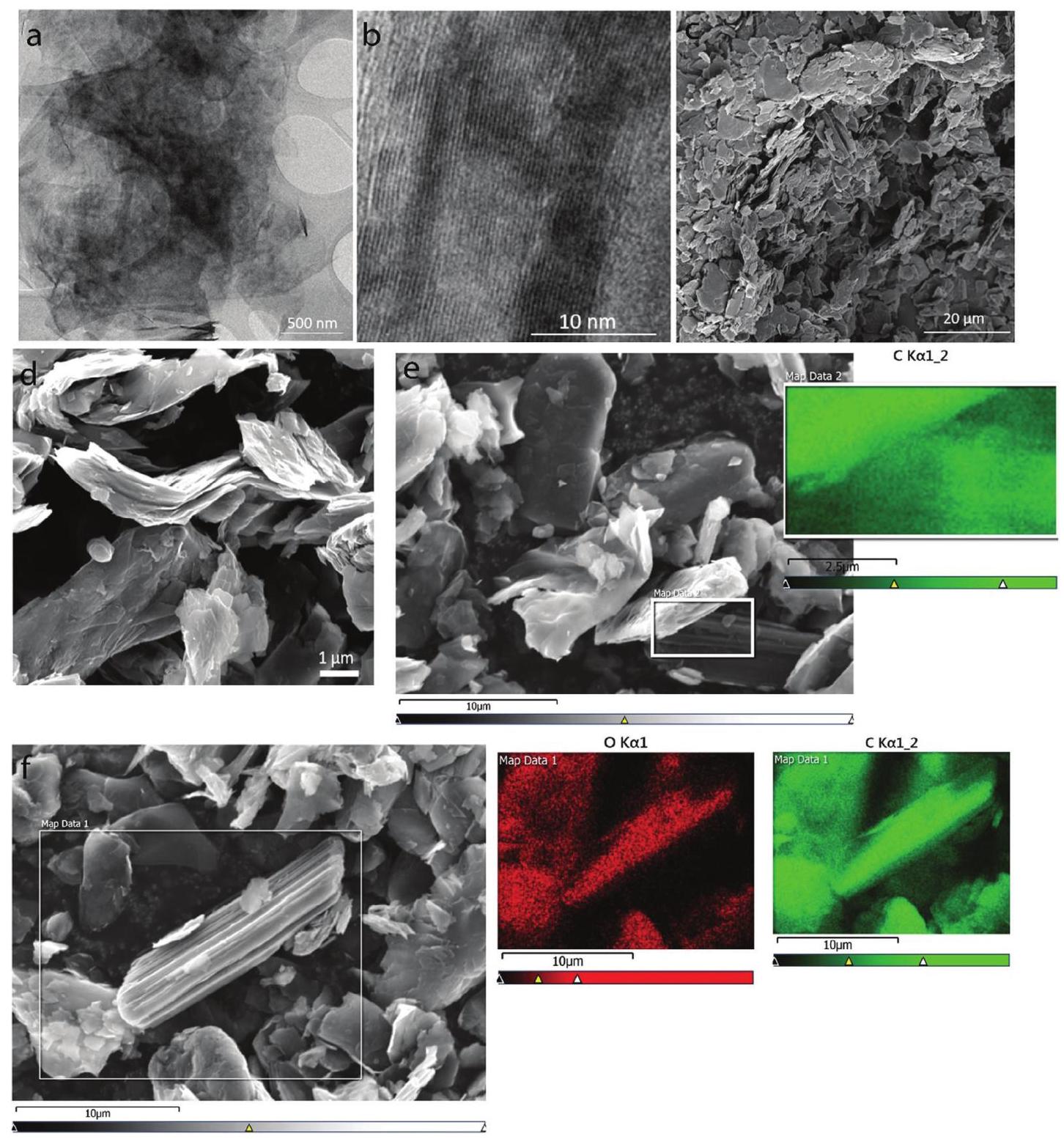

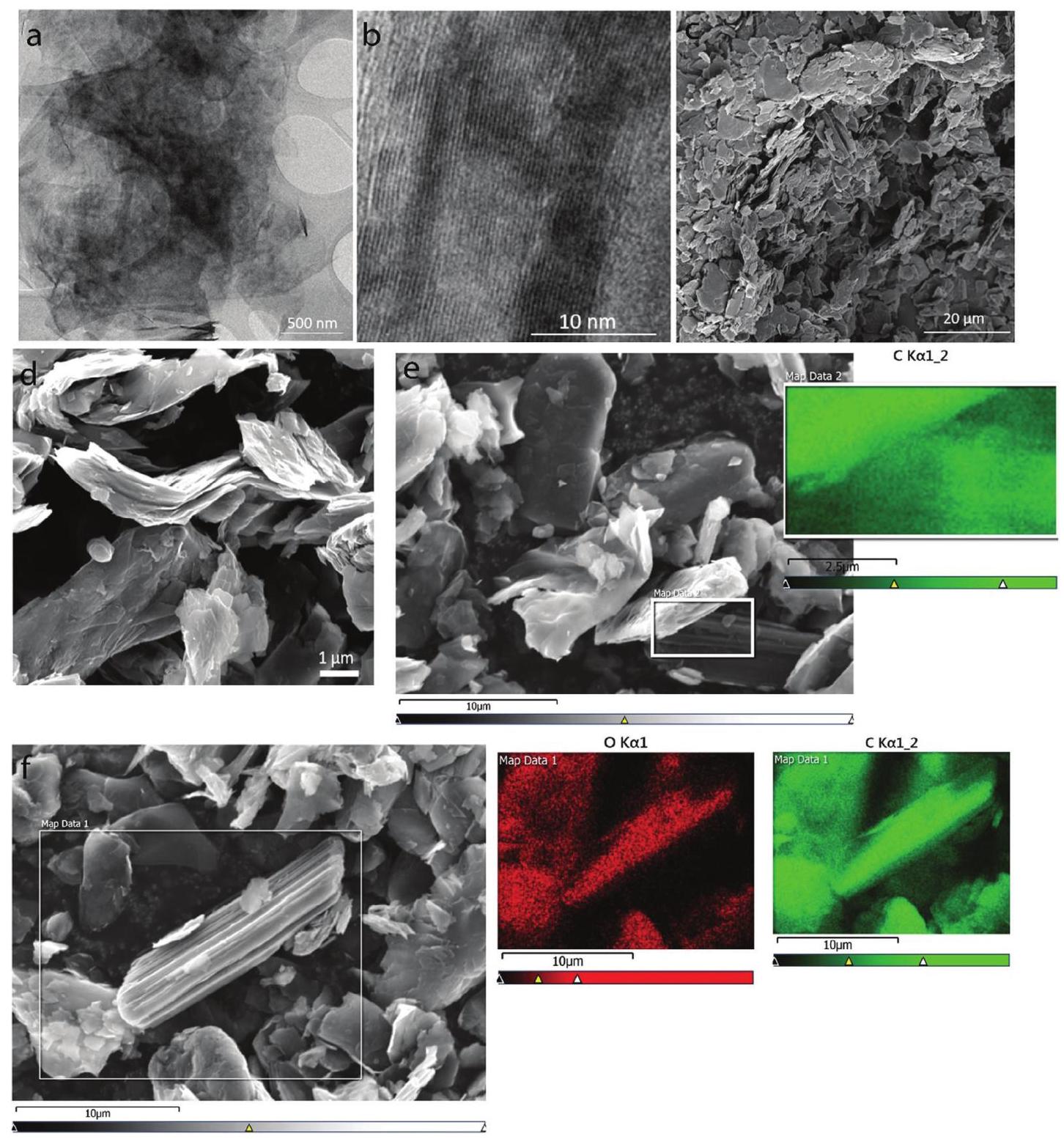

图3:(a)GH的TEM图像;(b)GH的高分辨率HR-TEM显示样品条纹;(c)SEM图像;(d)更高分辨率的SEM图像;(e)EDS映射区域;(f)映射显示仅存在碳;(g)EDS电子映射区域;(h)映射数据1显示碳存在;(i)映射数据2显示吸附氧存在

高分辨率TEM图像证实了材料的高度结晶性和层状结构。图3a显示了带状板的堆叠和折叠,展示了石墨的层状结构。HRTEM图像(图3b)显示样品的平均条纹距离为3.48Å。SEM图像显示粒径分布均匀,在5-10μm范围内。EDS光谱映射表明主要为纯GH,但部分颗粒显示除了GH外还有吸附的表面氧。

| 成分 | 原始前驱体 | 处理后的材料 |

|---|

| 无机成分(百分比) | Cl 0.0452 | Cu 0.006 | Mg 0.050 | Cl 0.0127 |

| Ca 0.218 | Sr 0.001 | K 0.015 | Ca 0.072 |

| Ti 0.002 | Al 0.009 | Mo 0.001 | Ti 0.008 |

| Zn 0.015 | | Cu 0.004 |

| 有机成分(百分比) | | C 43.73 | | C 100 |

| | N 13.32 | | N 0.066 |

| | S 3.48 | | O 0.26 |

| | H 6.69 | | S, H 无 |

表1:使用WDXRF和CHNS/O分析仪测定的前驱体材料和加工后阳极材料的定量元素分析

光谱分析结果

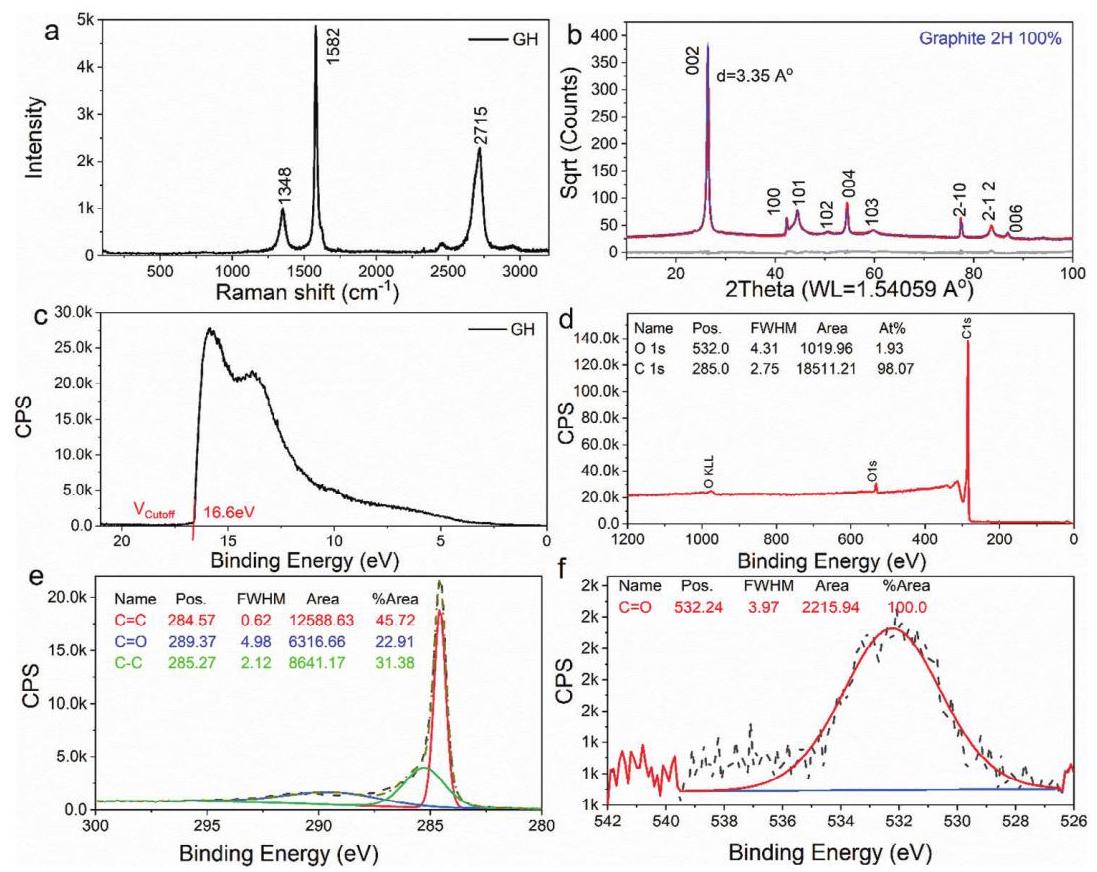

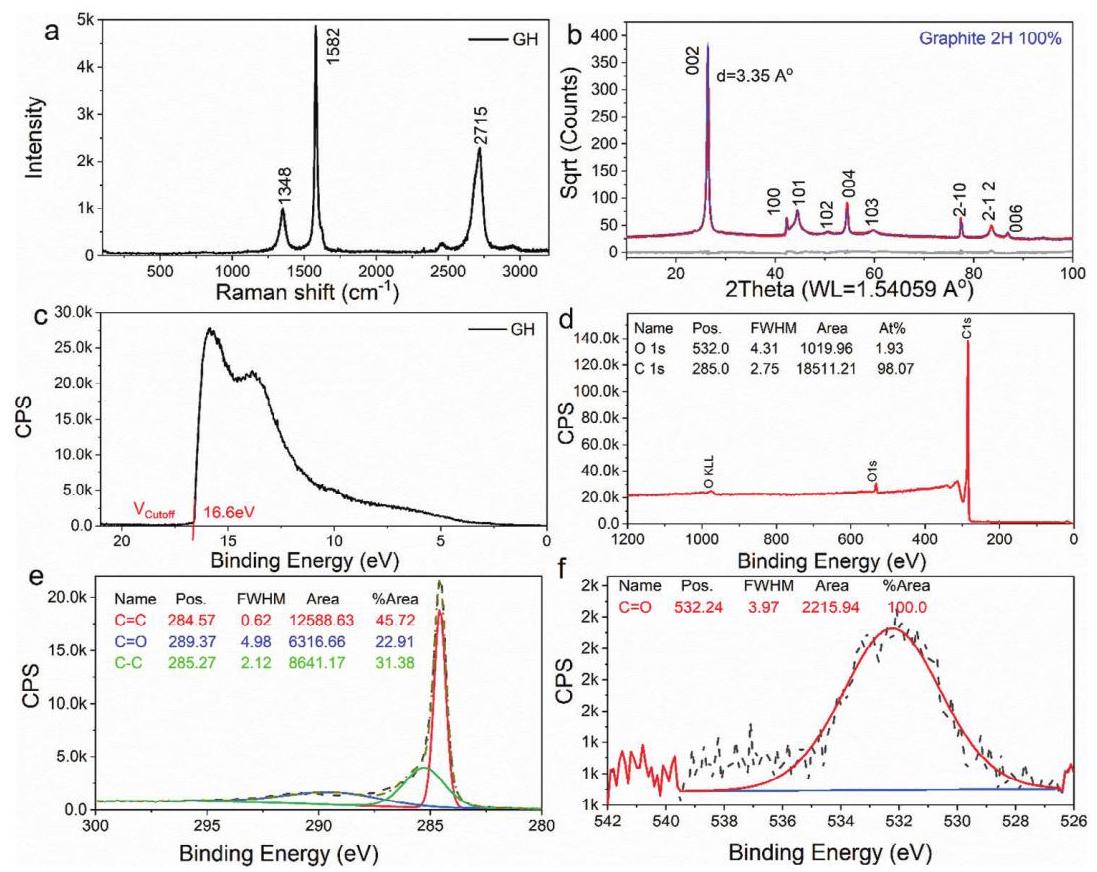

图4:(a)GH的拉曼光谱;(b)GH粉末XRD图谱的Rietveld精修,Rwp=8.314%;(c)GH的紫外光电子能谱(UPS);(d)GH粉末的XPS survey谱;(e)GH的高分辨率C1s XPS谱;(f)GH的O1s谱

拉曼光谱显示1582cm⁻¹处的G峰证实了石墨sp²结构的存在,1348cm⁻¹处的D峰表明合成石墨存在缺陷。ID/IG比约为0.2,低比值表明样品中sp²键合有序结构程度高或石墨化程度高。

XRD图谱与石墨-2H晶体结构的参考图谱(ICDD PDF 04-007-8496)吻合良好。精修晶格参数为a=2.4582(1)Å和c=6.7147(6)Å,对应d002=3.3574Å。由此计算出的GH产品的石墨化度约为96.1%。

XPS分析显示碳含量为98.07%,吸附氧约为1.93%。高分辨率C1s谱可解卷积为三个峰:284.57eV处的最强峰归因于C=C双键(48.37%),285.27eV处的第二个峰归因于C-C键(29.67%),289.20eV处的第三个(最弱)峰对应C=O键(21.96%)。

UPS测量显示GH的Vcutoff为16.6eV,得出GH的功函数为4.62eV。

电化学性能

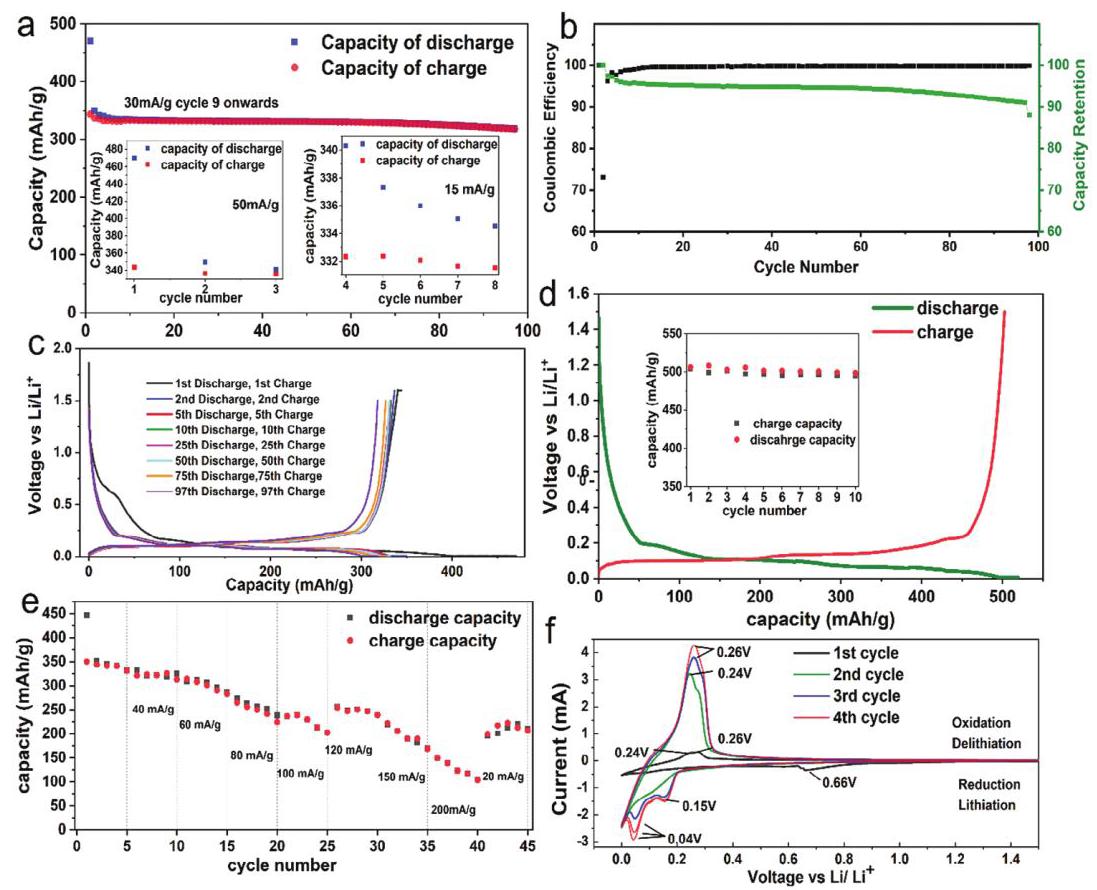

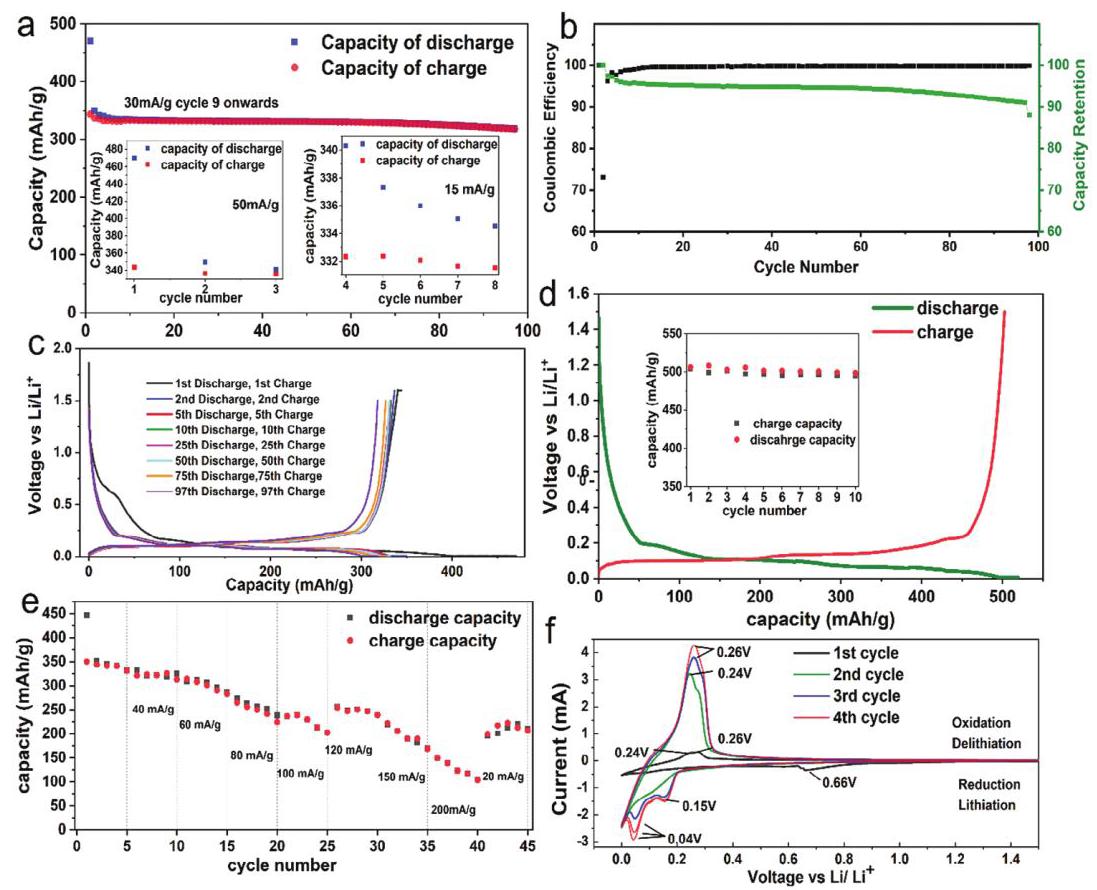

图5:GH的电化学性能:(a)循环性能;(b)库仑效率和容量保持率;(c)GCD曲线;(d)如果半电池在首次放电前先充电的GCD曲线,插图显示前10次循环的数值放电和充电容量;(e)倍率性能测试;(f)CV曲线

组装的半电池以GH为阳极,锂箔为参比电极,在铜集流体上的总材料质量负载在4.5至6.3毫克之间。这些电池最初在50mA/g的电流密度下循环3次放电和充电,以确保固体电解质界面(SEI)层的稳定形成。

首次循环放电和充电值分别为470和340mAh/g。库仑效率从第2次循环的96%提高到接近100次循环时的99%,显示了GH阳极材料通过锂离子实现的高效电荷转移。纽扣电池在约100次循环后保留了第2次循环容量的88%(第1次循环不计,因为它涉及不可逆的SEI形成)。

当在电池原始放电之前进行初始充电步骤时,获得了一致且可重现的充电容量500mAh/g,在20mA/g的电流密度下进行了超过10次循环。

| 阳极材料 | 电流速率(C速率或电流密度) | 容量(mAh/g) |

|---|

| 中间相碳微球(MCMB)碳 | C/12 | 100次循环后337 |

| 石墨(日本碳素株式会社) | C/2 | 5次循环后约70 |

| 斯里兰卡天然脉石墨(针状片状品种) | C/5 | 50次循环后378 |

| 本研究中人发制备的石墨碳 | 30mA/g相当于放电C/12和充电C/11 | 100次循环后320 |

| 本研究中人发制备的石墨碳 | 20mA/g | >10次循环后500 |

表2:类似电流密度下石墨阳极参考材料的容量比较

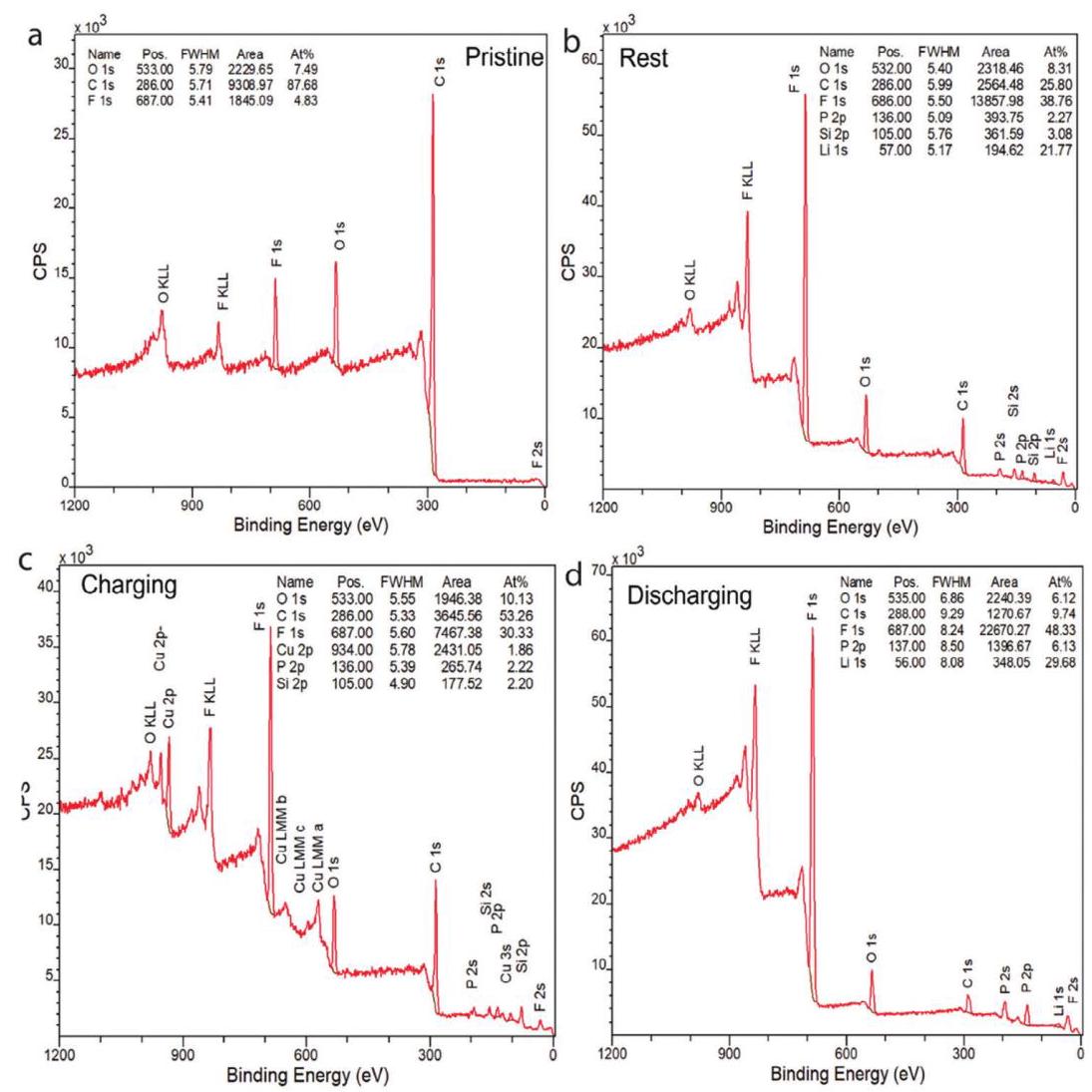

非原位XPS研究

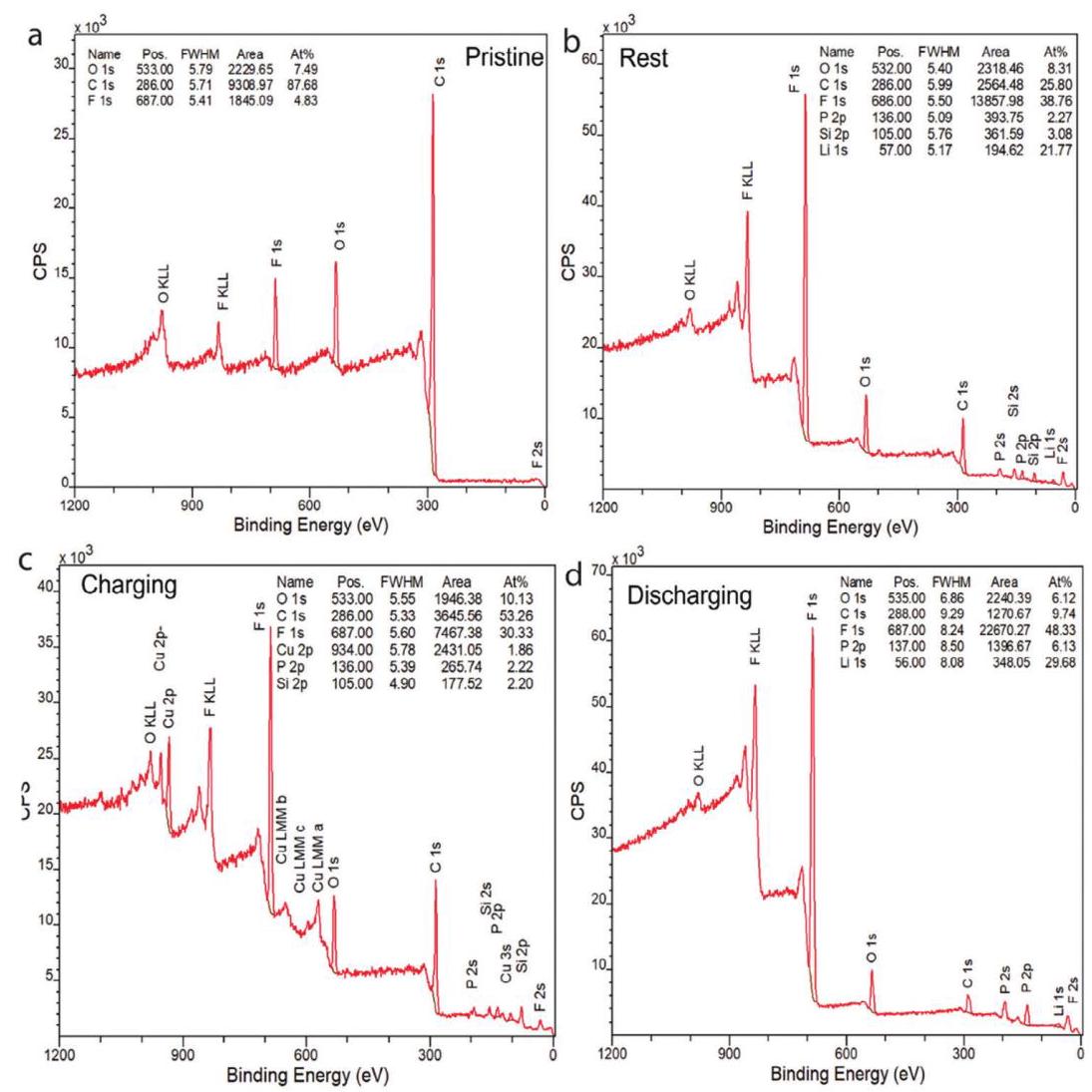

图6:使用E-cell的阳极电极XPS survey谱:(a)原始电极;(b)半电池配置中静置的电极;(c)一次充电循环后的电极;(d)一次充电和放电循环后的电极

非原位XPS研究在不同循环阶段的溶剂清洗电极盘上进行。原始电极的survey谱显示存在活性碳材料(87.68%)、来自PVDF粘结剂的氟(F1s, 4.83%)和吸附氧(O1s, 7.49%)。

静置状态电极的survey谱显示存在锂(Li 1s, 21.77%)(新鲜材料中不存在)。充电后,阳极的survey谱显示没有锂存在。放电期间,阳极将发生锂化,因此放电电极的survey谱显示相对于其他谱图,锂含量更高(Li 1s, 29.68%)。

从上述研究可以清楚地看出,在静置状态期间,锂离子已经物理扩散到阳极,因此最初对纽扣电池充电将所有锂放回起点,从而提供比先放电的纽扣电池更高的容量。

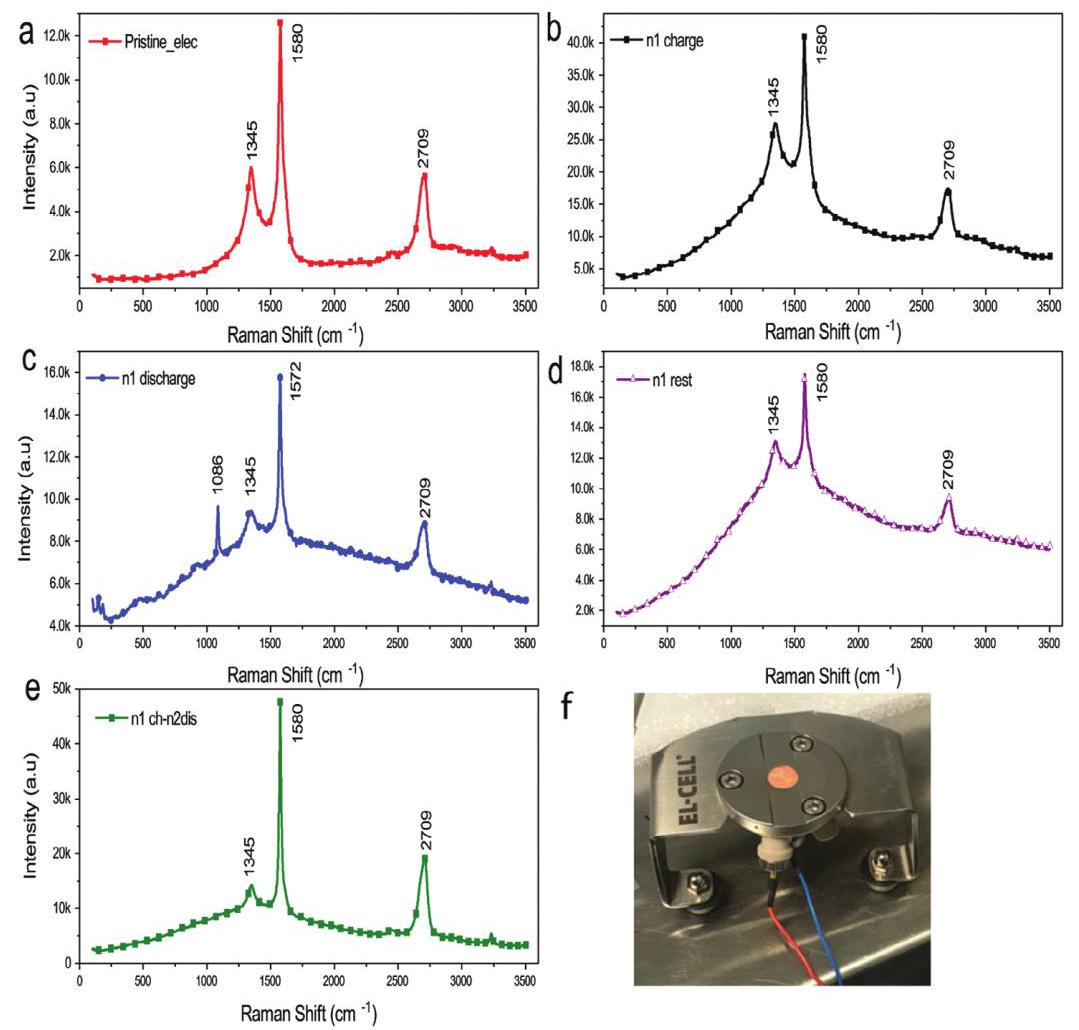

非原位拉曼研究

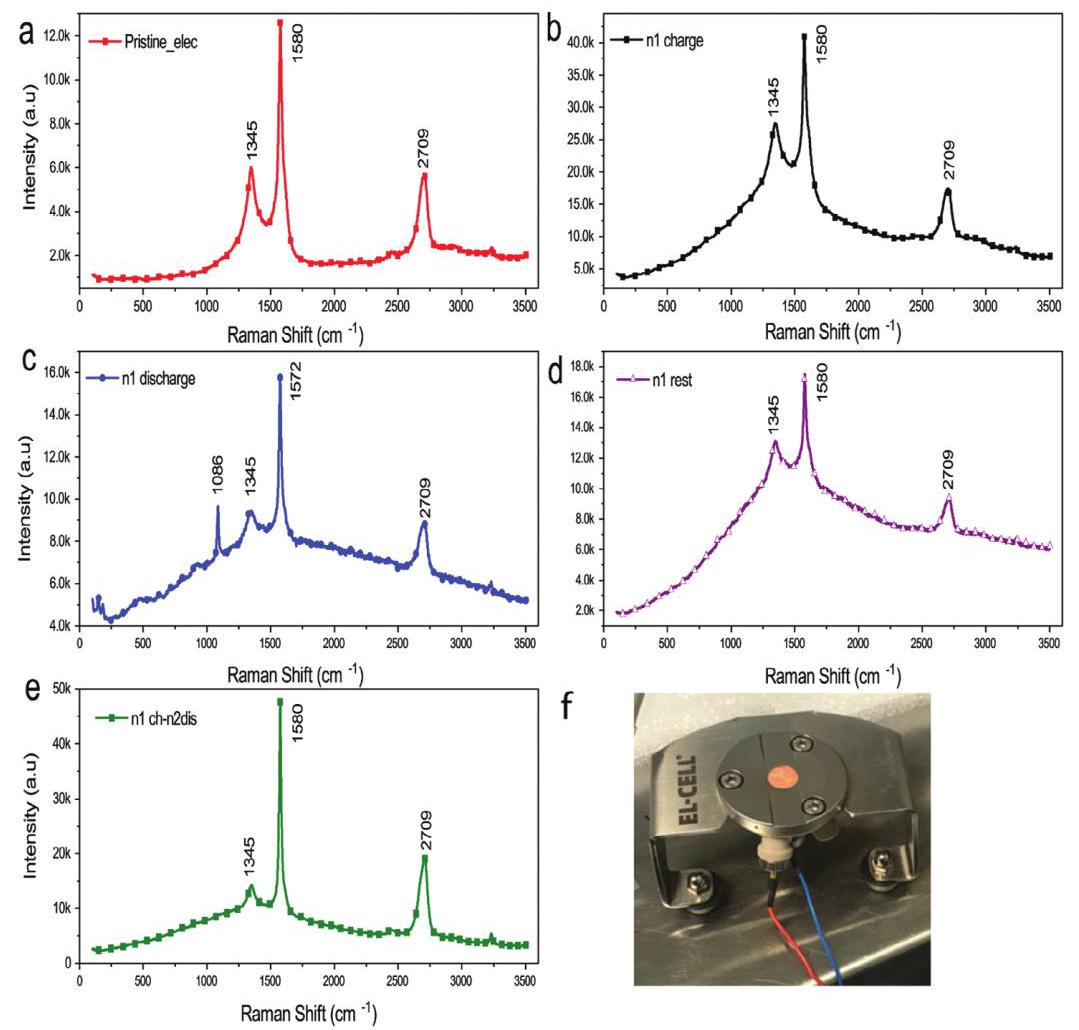

图7:(a)原始电极的拉曼光谱;(b)充电后的非原位拉曼;(c)放电后;(d)半电池形成后静置未循环;(e)充电和放电后;(f)用于原位研究的EL-Cell

为了进一步研究先充电而不是先放电对阳极表面相组成的影响,还进行了非原位拉曼研究。根据是否执行了初始充电步骤,放电电极的拉曼光谱存在显著差异。

当测试电池首先进行放电时(图7c),在500-1000cm⁻¹之间的拉曼光谱中可见小振动峰,这可能与SEI层形成有关。1086cm⁻¹处的强峰与石墨表面的SEI化合物Li₂CO₃相关,这是由于溶剂分解和插层形成的。

然而,如果放电是在测试电池首次充电之后进行的,则观察到最小的振动峰(除了石墨的那些峰之外)(图7e)。此外,原始电极和先充电电极与静置电极的拉曼光谱之间的相似性表明,在静置状态下锂离子在没有外部电压力的情况下物理扩散,这也从静置状态电极的XPS中明显看出。

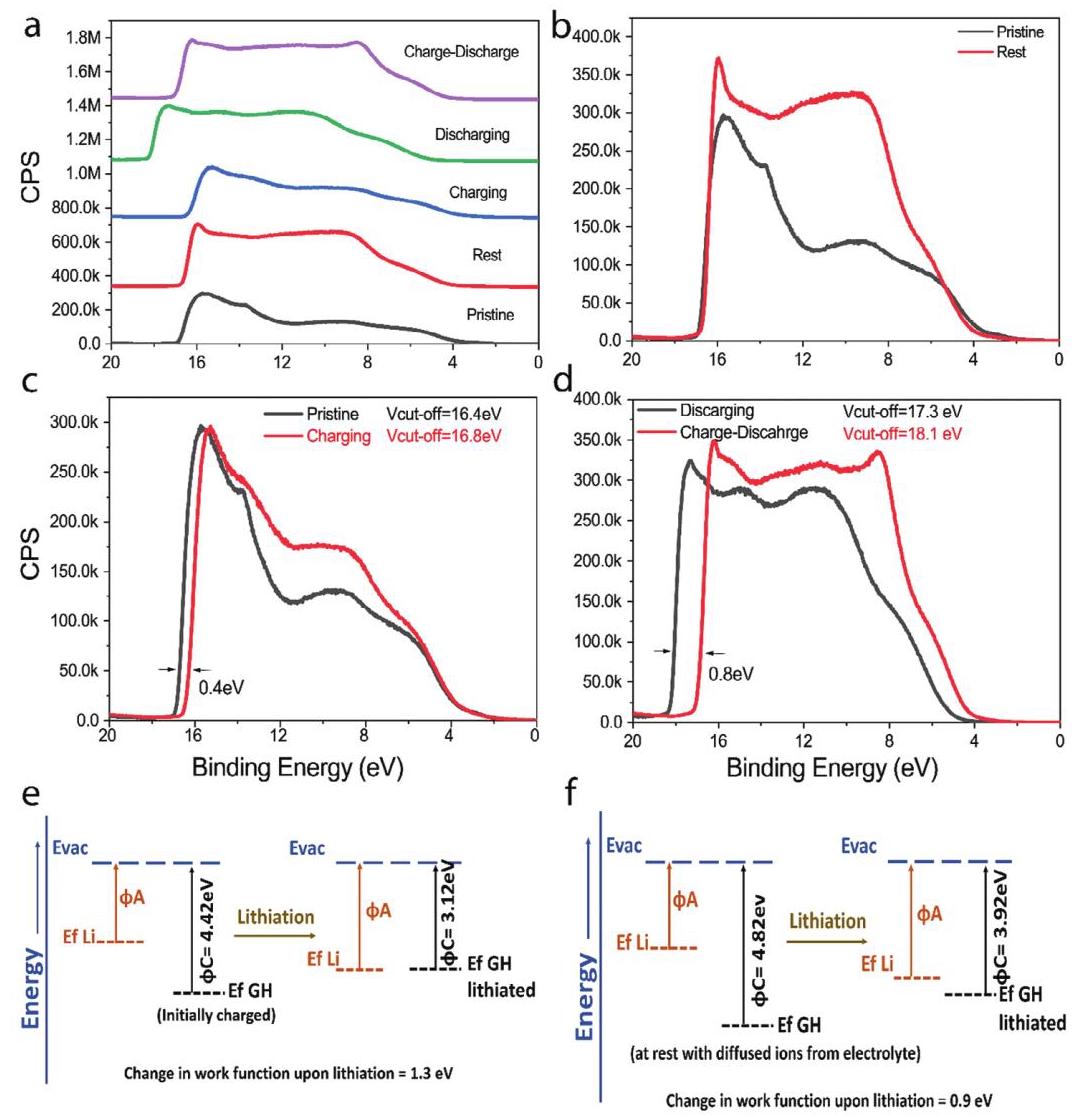

非原位UPS研究

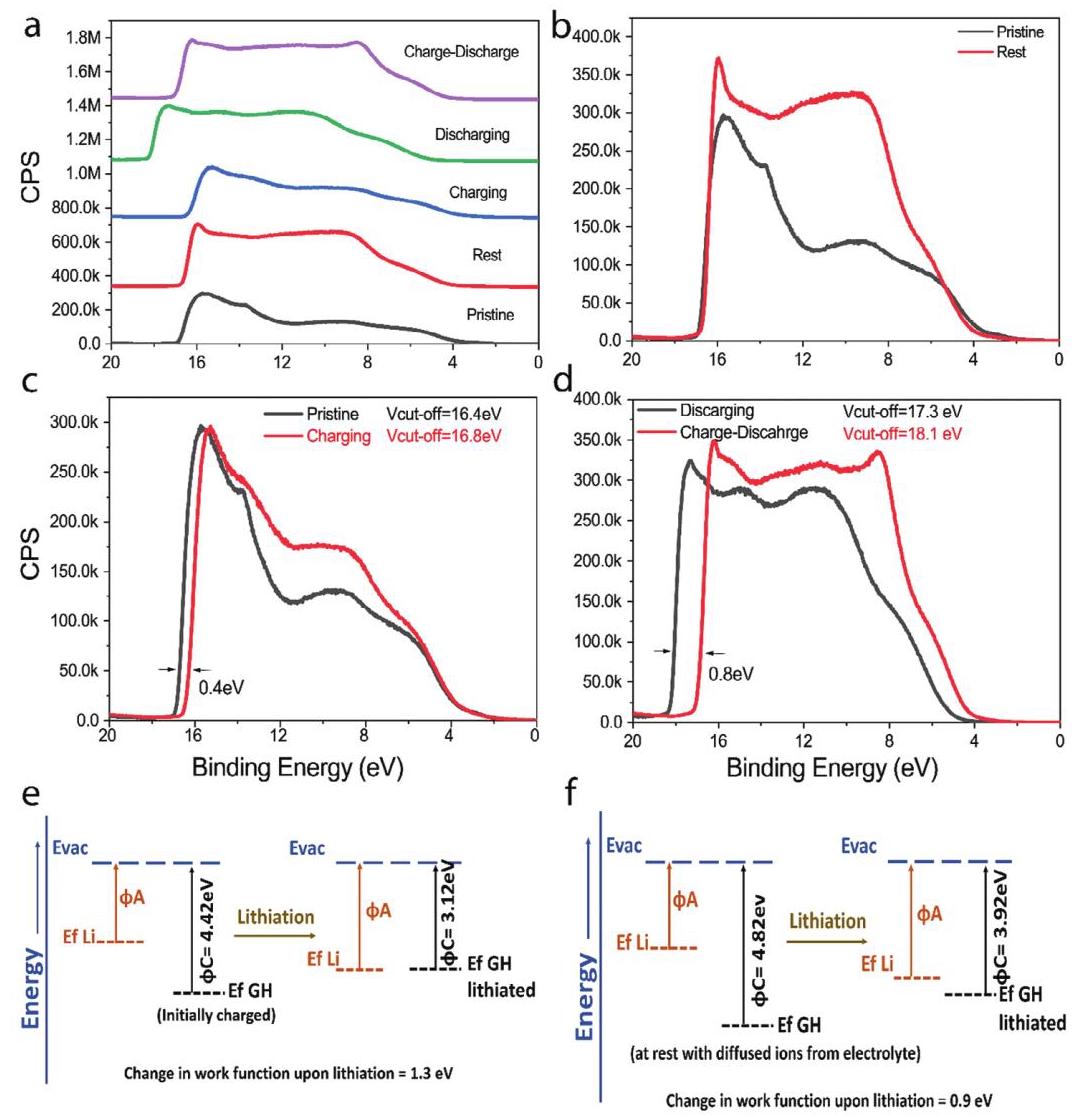

图8:(a)不同电池循环阶段电极的UPS光谱;光谱曲线比较:(b)原始电极和静置电极;(c)原始电极和静置期后先充电再放电的电极;(d)从静置放电的电极和先充电后放电的电极;两种不同放电模式的相对费米能级排列示意图:(e)从先充电模式到放电;(f)从静置模式到放电

非原位UPS研究通过功函数研究进一步揭示了测试电池电极在不同循环阶段发生的表面变化。

在放电开始之前,先充电电极的功函数(4.42eV)低于静置电极的功函数(4.82eV),这意味着先充电电极的费米能级相较于静置电极的费米能级开始时就更高。因此,从锂阳极的费米能级到先充电电极的费米能级的电子转移比从锂阳极到静置电极的电子转移更容易。

放电完成后,这两个电极的功函数再次计算,即放电电极(从静置放电的最终状态)和充放电电极(静置期后先充电再放电的最终状态)。放电后,两个阴极的费米能级本质上都提高了,但先充电后放电的电极比仅从静置状态放电的电极费米能级提高得更高。

原位XRD研究

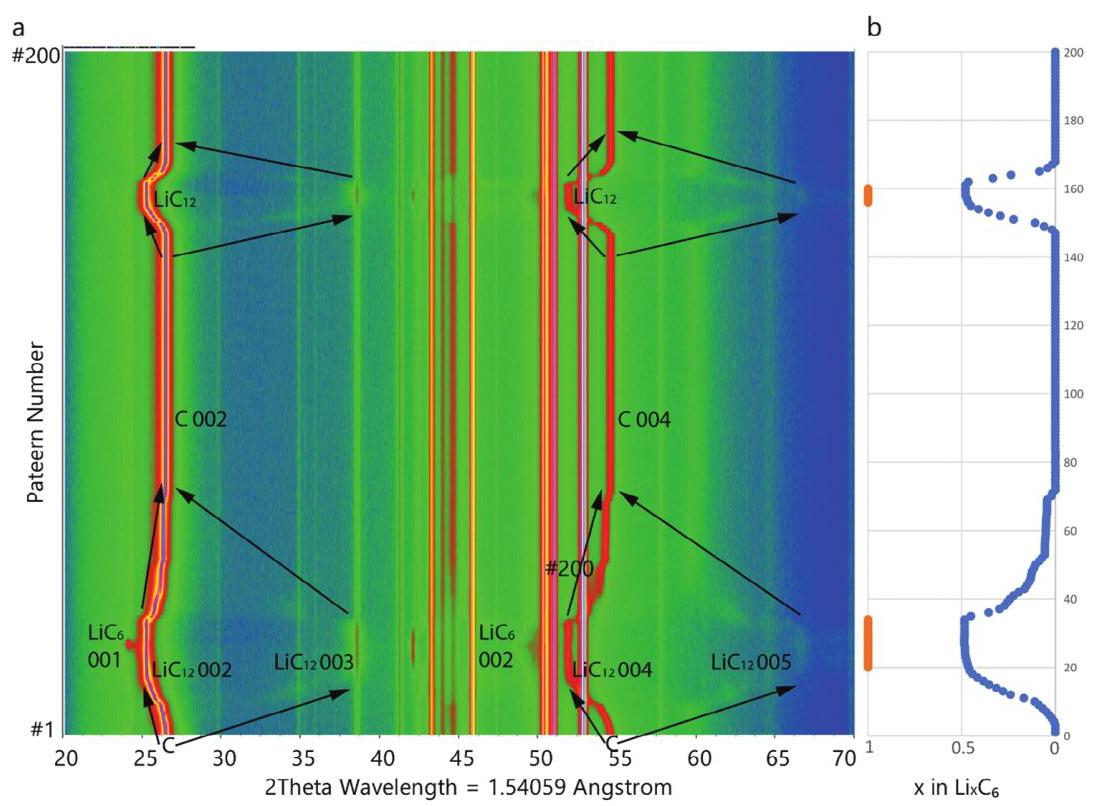

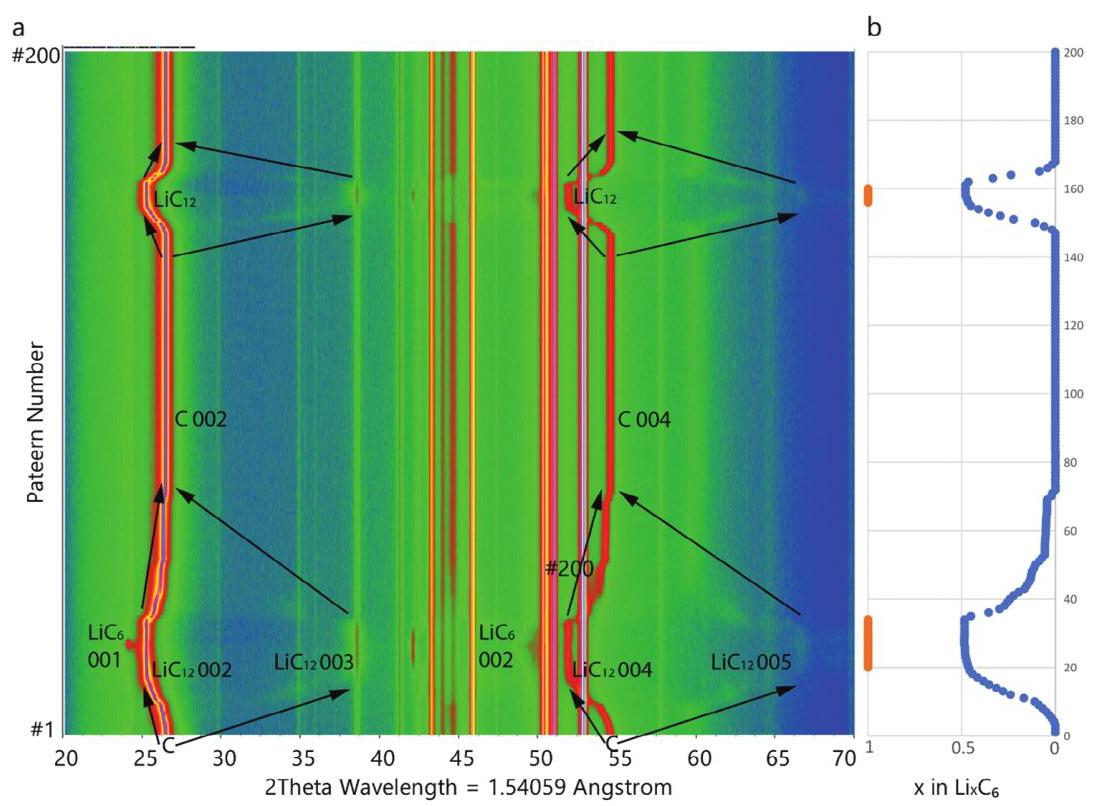

图9:(a)充放电过程中GH样品的原位XRD图谱2D图。随着Li⁺离子插层,石墨逐渐变为LiC₁₂相,然后跃迁至LiC₆相;(b)LiₓC₆中化学计量数"x"的变化

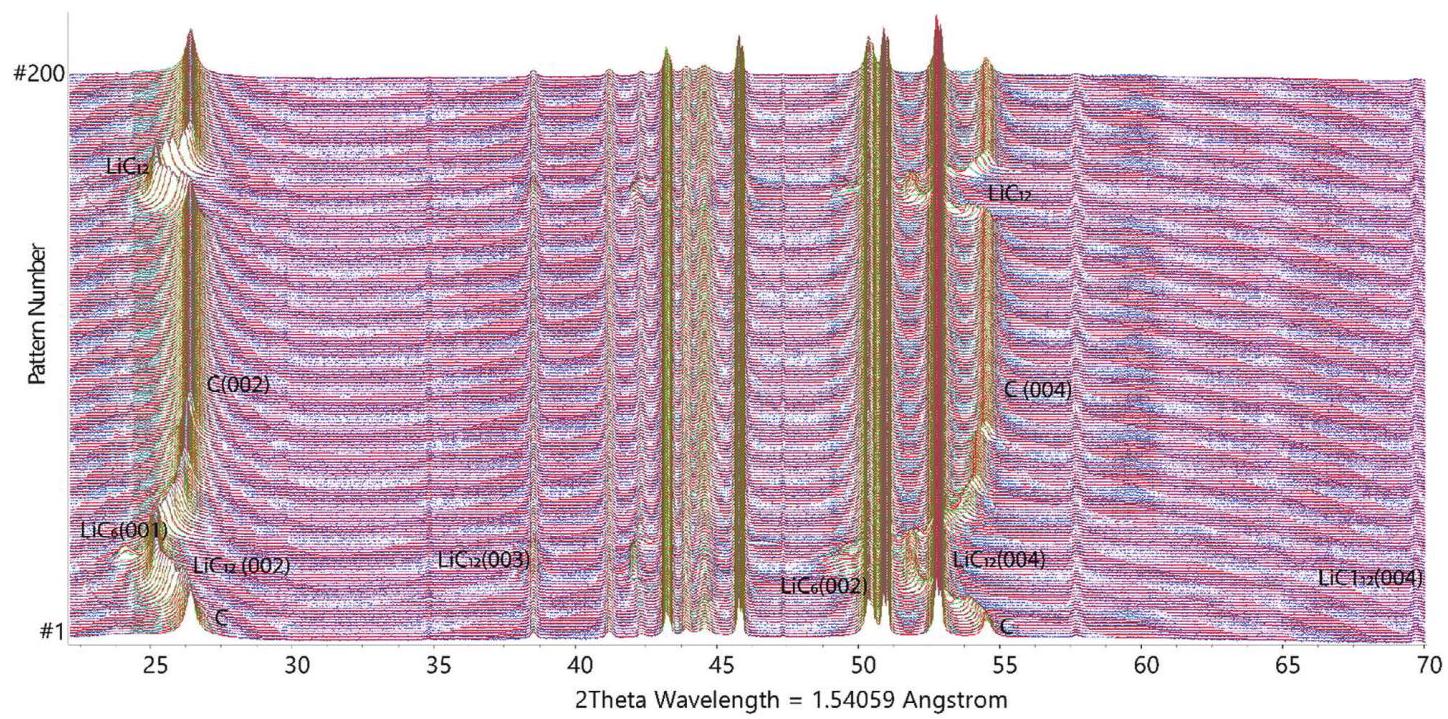

图10:使用上述方程同时拟合所有原位数据

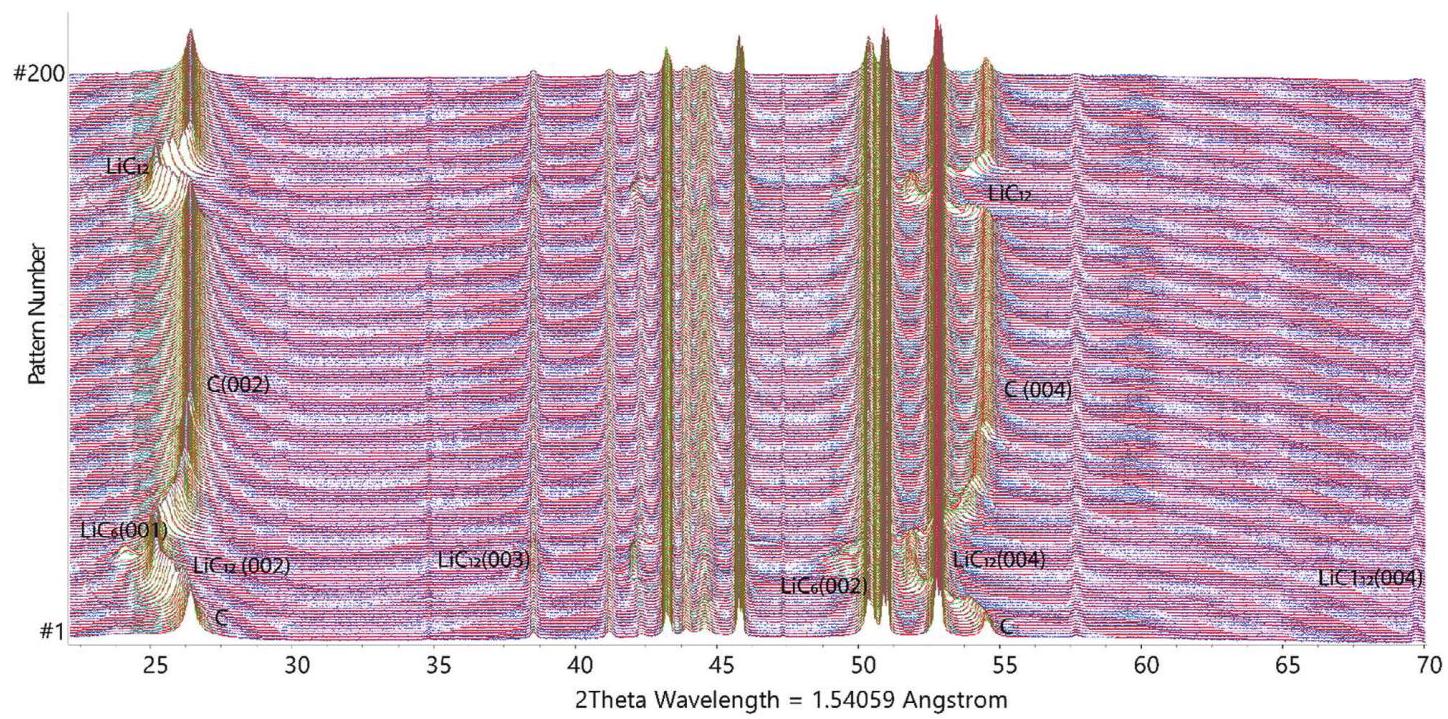

GH石墨在充电和放电期间的原位XRD图谱如图9所示。最明显的特征是石墨002和004峰分别分裂为LiC₁₂ 002,003峰和LiC₁₂ 004,005峰(图9中的黑色箭头)。这些特征与K⁺离子插层到石墨中观察到的特征非常相似。

石墨和LiC₁₂之间的衍射峰位移似乎是连续的,而LiC₁₂和LiC₆之间的衍射峰位移更接近相变跳跃。Li⁺离子插层的LiₓC₆相的00l d-间距与"n"数之间的关系可以验证,其中"n"数定义为两个插层Li⁺离子层之间的石墨烯层数。